-

1

98ノートのプリンタポートチェッカー (PC-9801単方向 20pinタイプ)を作成しました。(その2)

PC-9801単方向通信のラインとArduino Nanoによる制御についてです。単方向通信のプリンタポートの通信は、各ラインに1bitが割り当てられ、8ラインを使用して、8bitを同時に送信します。これ以外にSTROBEに1ライン、唯一プリンタ側から送られるBUSYに1ライン、グランドに1ライン、合計で11ラインが使用されます。このあたりは、先人の方々が色々調査され情報を公開されています。これらの11ラインをArduino NanoのInput、Output、GNDに接続して、制御を行います。なお、GND以外は、10kオームの保護抵抗を入れています。9801とプリンタ間の通信手順についても、先人の方が調査され公開されています。通信手順に応じて、Arduino NanoにBUSY信号の制御を行うプログラミングや、プリンタポートそれぞれのラインの状態をArduino Nanoから、Serial.printで、シリアルモニタ(Arduinoのプログラミングツール付属の簡易ターミナルソフトウェア)に出力するプログラミングを行いました。また、Arduino側には、プッシュボタンを取り付けていますが、これは、BUSY信号のオン/オフのトグル用で、プリンターの動作を手動でエミュレートします。 なお、モニタ用のPCやシリアルモニタがなくとも、各ラインのチェックが行える様に9個のLEDを取り付けました。(追加で、1個はArduino内蔵LEDを使用します)Arduino Nano周辺の配線図は、以下を確認ください。アンフェノールセントロニクスハーフピッチ20Pinプリンタコネクタ側のPin番号は、以下の写真のとおりとなります。なお、98ノート側のPin番号は、この写真の鏡面像に相当するPin番号の配置となります。9801シリーズに20Pinのプリンタポートが登場するよりも以前には、14Pinのアンフェノールセントロニクスフルピッチのプリンタポートがありましたが、Pin番号を読み替えて配線すると、今回作成したプリンタポートチェッカーは、そのまま利用することができます。Pin番号読み替えの為の情報は、先人のブログで紹介されていますので、ここでは述べません。9821シリーズで採用された36Pinのアンフェノールセントロニクスハーフピッチのプリンタポートについては、双方向通信が可能なため、今回の様なプリンタポートチェッカーに頼らずとも、2台のPC間をパラレルクロスリンクケーブルでつなぎ、RDiskなのどDOSアプリで動作確認が可能です。また、双方向通信が可能な9821シリーズでは、プリンタのI/Oアドレスが異なっていて、この後で紹介する9801ノート側のチェッカースクリプトはそのままでは動作しません。今回作成したチェッカーは、あくまでも単方向通信しかサポートされていない9801シリーズでの使用を前提にいています。その3では、プログラム(スケッチ)を紹介します。

2022.05.06

閲覧総数 540

-

2

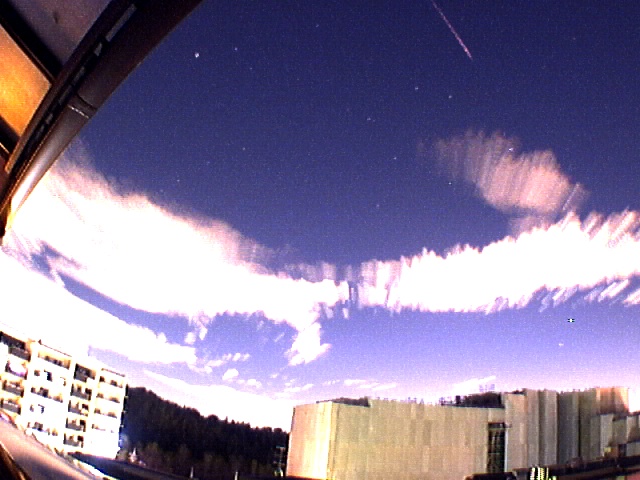

浦安で天の川が撮影できたが23区民の節電意識は低い!

浦安に引っ越してきて約1年、どうしても試したかったことがある。浦安は東京湾のベイエリアで、江戸川を渡ればすぐに23区というロケーションで23区からの強力な光害にさらされている。また、TDLは空に向かってレーザーやサーチライトをいくつも向けていて迷惑この上ない。以前住んでいた大阪でも光害の影響により天の川の撮影は容易ではないが強力な画像処理により成功してきた。昨年、ここ浦安でも天の川の撮影が出来ないものかとチャレンジした。がうまく描出できなかった。ただ、ここ浦安でも、天の川を撮影できるいくつかの可能性がのこされていた。1:ベイエリアから見て、木更津方面は比較的暗いので、天の川の最も濃い射手座が3時ごろに木更津方面で南中する春先で、水蒸気が少なくシーイングの良い夜。2:LPS-P2、V4、Hαフィルタなど強力に光害をカットできるフィルタの利用。上記の条件を備えた夜が昨晩だった様である。今回、天の川の撮影が成功した要因として、都民による節電の影響はほとんど無関係である。このことは、前回すでに記事にしている。今回撮影した天の川の写真も、右側から強力な光害がせまっているが、この強力な光害は23区民の出しているものである。撮影場所:浦安市・総合運動公園近く赤道儀:ミザールKDマウントPWM改造カメラ:SONY-NEX-5フィルター:LPS-P2:SC-64+LPS-V4(マウント内装備)追尾時間:約20分(LPS-P2 8SX26枚 Hα 30SX10枚 総露出時間約9分 自動ダーク減算処理時間約11分)レンズ:SamYang 8mm F3.5この写真は浦安で天の川の撮影が可能であることを証明したと同時に23区民の節電意識の低さを感じさせる1枚である。

2011.05.15

閲覧総数 770

-

3

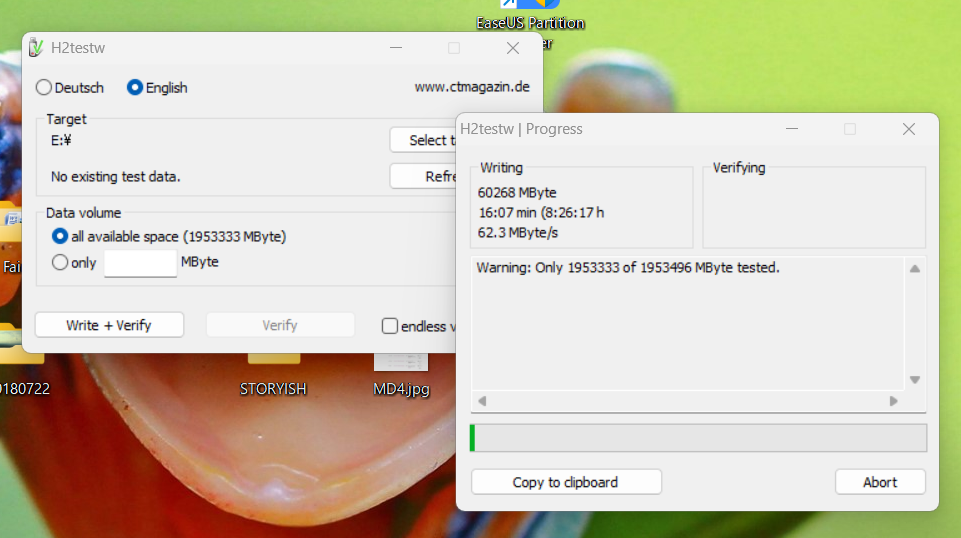

AliExpressから購入した2TB NGFF M.2 SSDがへん(その2)

初期状態に復旧し、一旦は正常に戻ったと思っていた2TBのNGFF M.2 SSDですが、再度2TBのsATAのHDDからのミラーリングを行ったところ、エラーが表示され同じ不具合が再現されました。もう1回、前回投稿時に紹介した手順に従い、初期状態まで復旧させました。NANDのFLASHメモリのどこかのクラスタに書き込めない場所があるかを確認するため、書き込みと読み取りをテストしてくれるソフトウェアであるH2testwを試してみました。起動後、Englishを選択し、該当するドライブを指定し、All avairable spaceを選択し、Write+Verifyボタンを押すとドライブのチェックが始まります。YouTube動画は画面キャプチャを50倍速で再生しています。94.684GBのWriteでデバイスの準備が出来ていませんと表示されます。このSSDは100GB近くWriteされるあたりのNAND FLASHのメモリ番地に不良がありそうです。今度は、NAND FLASHの状況を確認するため、REALTEKのコントローラーに対応したrtl_flash_id を用いて、回路内部の情報を探りました。NAND FLASHメモリは、Micron 176Lと表示されています。驚くことに、NAND FLASHメモリのサイズがへんなのです。1バンクあたり、64GBのものが2バンクで128GBしかありません。約95GBの書き込みで動作が異常になる理由もこれで説明がつきます。AliExpressの15日間保証の時期を過ぎており、システム上の異議申し立ては期限切れになっていて、セラーに連絡し、NAND FLASHメモリサイズを誤って搭載した不良品であるので交換する様に求めましたがセラーは全く交換には応じてくれそうにありません。15日を過ぎていても90日Buyers Protectionがまだ有効と考え、セラーではなく、AliExpressの本部にこの事実をチャットで連絡したところ、証拠となる写真を送付してくれとのこととなり、上記のrtl_flash_idの画面キャプチャを提出したところ、容量を誤って製造された不良品であることを認めてくれました。返品交換を求めていたのですが、受け入れられず、全額ではないものの約6割ほどが返金されることになりました。AliExpressの90日Buyers Protectionですが、15日の異議申し立て期間を過ぎていてもセラーではなくAliExpressの本部が対応してくれるので、同様な経験をされた方はあきらめずに、AliExpressの本部に連絡してください。90日以内なら、何らかの対応をとってくれそうです。さて、手元に残ったSSDの使い道はあるのか?(続く)

2023.01.21

閲覧総数 3390

-

4

光害の豊中市でもペルセウス座流星群

8月12日に猪名川天文台に、ペルセウス座流星群を見に行った。火球も降ったが見とれてしまい、1枚も画像にすることはできなかった。悔しい思いで光害のひどい自宅に帰り、取りっぱなし撮影でなんとか1枚だけペルスウス火球を捕らえることが出来た。Binary Star Watching

2007.08.14

閲覧総数 332

-

5

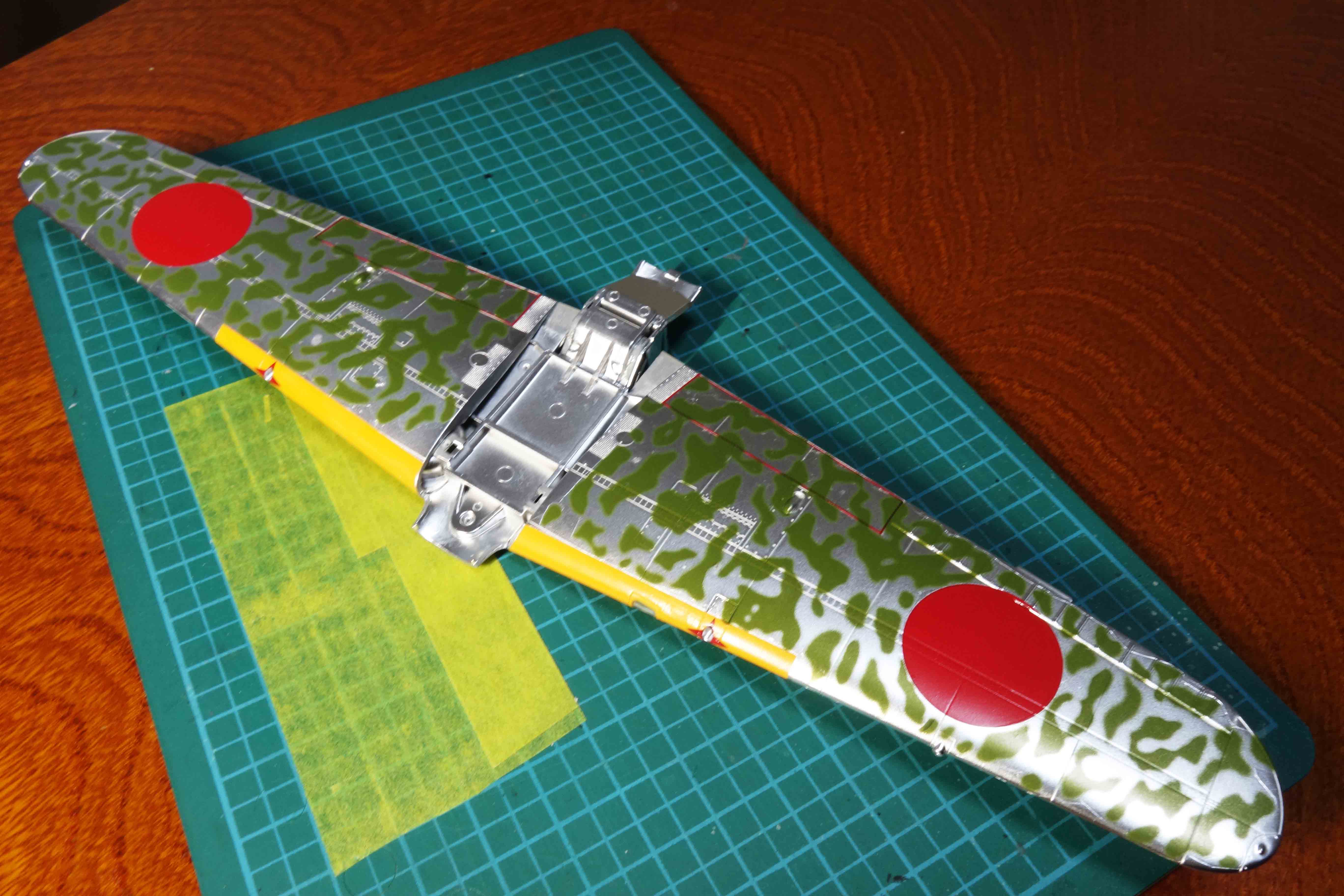

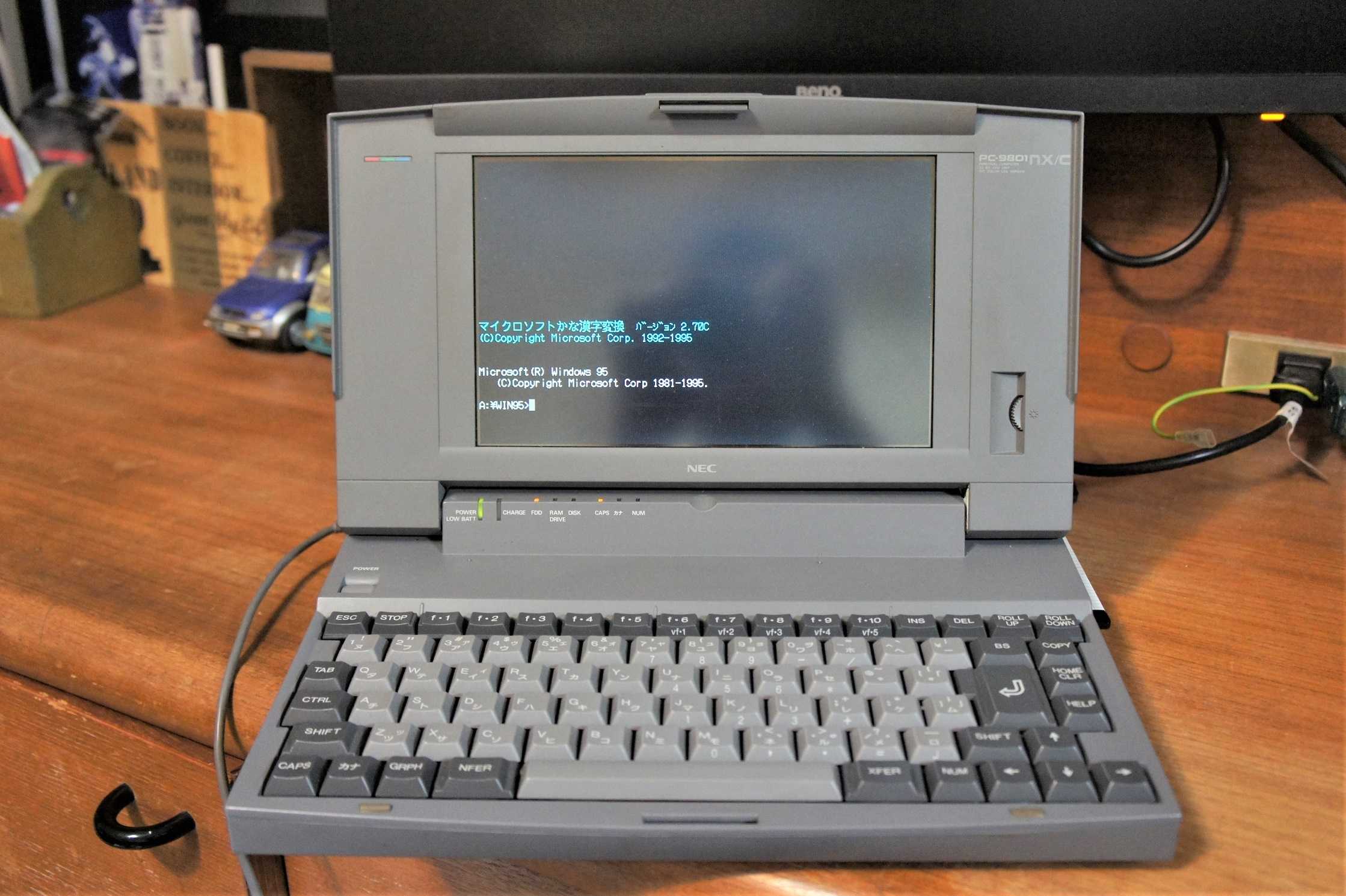

98ノートのプリンタポートチェッカー (PC-9801単方向 20pinタイプ)を作成しました。(その1)

98ノートのプリンタポートチェッカーを作った背景です。98ノートは、1990年代に国民機としてたいへん普及したNEC製のノートPCで、その仕様は、海外製のPCと互換性がなく、Windows95発売までは、国内のPC市場は鎖国状況にあり、NECの98シリーズの1人勝ちの時代がありました。最近になって、当時使用していたPC-9801NX/Cを押し入れ深くから、引っ張り出して電源を入れてみましたが、30年前の製品であり、さすがに起動しませんでした、電源を入れっぱなしにしてしばらく放置すると起動することもあったのですが、電解コンデンサの液漏れによる故障の症状の様です。ネットで色々物色していると、壊れた98ノートであっても、いまだにオークションでさかんに取引されていて、メンテナンス済の完動品であれば、かなり高額で取引されていること知りました。ネット情報では、電解コンデンサの全交換というのが、キーワードの様でしたので、私もオークションでの高額売却を夢見て、メンテナンスにチャレンジし成功しました。メンテナンス後の98ノートの外部マウスポート、10Keyポート、110pin拡張ポート、PCカード、モデムスロット、外部ディスプレイアダプタ接続用コネクタなどのI/Oの動作確認は、何らかの周辺機器を取り付けて調べることができましたが、プリンタポートだけは、動作確認環境がなく、チェックすることが出来ませんでした。9821シリーズや、DOS/V互換機のプリンタポートであれば、インターリンクケーブルでつないで、パラレル双方向データ通信によるファイル送信などにより、プリンタポート(パラレルポート)の動作確認ができるものの、9801ノートシリーズは、単方向通信しかできず、同様の確認方法がとれません。単方向通信しかできない98ノートのプリンタポートは、下の写真にあるアンフェノールセントロニクスハーフピッチ20PinのコネクタがPC-9801N、PC-9801NS、PC-9801NV、PC-9801NC、PC-9801NS/E、PC-9801NS/T、PC-9801NL、PC-9801NS/L、PC-9801NA/C、PC-9801NS/R、PC-9801NX/C、PC-9801NL/Rで使用されています。なお、PC-9801NS/Aでは、アンフェノールセントロニクスハーフピッチ36Pinが使用されていますが、双方向通信に対応しているか否かは未確認です。(それ以前の9801シリーズではアンフェノールセントロニクスフルピッチ14Pinもあるそうです)プリンタポートの動作確認方法として、実際にプリンタを繋げてみることも考えられますので、当時のプリンタをオークションで入手も検討しました。ところが、30年前の正常動作するプリンタの入手は困難で、プリンタリボンなどのサプライン品の供給もされておらず、98ノートのプリンタポートの動作確認のためにオークションで当時のプリンタを入手する気にはなれませんでした。そこで、メンテナンスの終わった98ノートを『プリンタポート動作環境なしのため未チェック』と注意書きを書いて、オークションに強行出品したのですが、かなり高額な取引となりました。ところが、直ぐに落札者の方から連絡が来ました。落札者の方に状況を聞くと、プリンタポートに異常があるとのことでした。プリンタを繋いでるのではなく、工場の保守用の機器をプリンタポートに繋いでいて、当時の98用のソフトウェアしか使えず、非常に困られているとのことでした。改めて、98ノートの産業用の需要が、今だにあることに気づかされました。さて、送り返されてきた98ノートPCですが、どうやってプリンタポートの動作チェックをすれば良いか色々と検討してみました。単方向通信の仕様(アンフェノールセントロニクスハーフピッチ20pin)なので、動作するプリンタがなければ、チェックする手段としてのハードルは高いと言えます。そこで、家に転がっていた、Arduino Nanoの互換品(AVR マイコン)を利用して、プリンタポートチェッカー (PC-9801単方向 20pinタイプ)を作成してみました。その2のブログから、作成記事を書きます。

2022.05.05

閲覧総数 497

-

6

AliExpressから購入した2TB NGFF M.2 SSDがへん(その1)

Win11対応のために、自作PCをアップデートした際にAliexpressから2TBのNGFF M.2 SSDを購入しました。このSSDがうまく動かず結構苦労したので、情報公開すべきと思い投稿しました。メーカーは、DELAIHE ELECTRONICSと書かれています。取り付けた当初は、パーティション、ボリュームともに作成され、何事もなく動作している様に見えていました。メインのディスクにしようと思い、2TBのsATAのHDDのミラーリング作業を行ったところ、エラーが表示され、以降、このSSDが利用できなくなってしまいました。2TBのHDDのミラーリング中にディスクの属性や、パーティションテーブルを壊してしまい、Win11のディスクの管理画面で、ディスクの初期化さえできない状況に陥った様です。そこで考えたのが、このSSDのコントローラチップにアクセスしてFirmwareのアップデートやNANDメモリのリセットを行うことです。まず、どこのコントローラーチップが使用されているか調べるために、ラベルをはがしてみました。型番は消去されているもののRayMXとかREALTEKの文字が読み取れます。NAND FLASHメモリは2つあり、型番の29FSRHB2ALCTM4を調べてみましたが、ヒットしませんでした。ロゴはMicron/Intelそっくりなのですが、違うみたいです。これらの情報をもとに、このSSDのコントローラを制御するソフトウェアを探ったところ、REAKTEKのコントローラを使った製品は数少なく、部品構成が近そうなのが、ADATA社のSU630であることが判りました。ADATA社はディスクのFirmwareのアップデートなどコントロールチップを制御するソフトウェアのSSD ToolBoxを無償提供してくれていて、これが利用できそうです。では。壊してしまったディスクをもとの状態に戻していきます。この時点で、このSSDは、電源ランプとディスクアクセスランプの2つのLEDがつきっぱなしとなり、あげくのはて、Windowsのディスクの管理のアプリにさえ認識されない状態にまで至りました。あまり良い方法とは言えないのですが、NGFF M.2⇔USB変換アダプタを別途購入し、USBコネクタの抜き刺しを数十回激しく行ったり、Win11のデバイスマネージャーでこのSSDのディスクドライブのプロパティでデバイスの無効・有効を数十回行った結果、とりあえず、Win11のディスクの管理にこのSSDが認識される状態にまで復旧できました。続いて、Win11の機能であるDISKPARTコマンドでディスクのREADONLY属性を確認してREADONLYになっていれば、属性を修正します。検索バーからcommandと打ち込んで、コマンドプロンプトを管理者権限で実行します。コマンドプロンプトから。diskpartと打ち込みENTER、list disk と入力すると、Diskの一覧が表示されますので、該当するdisk番号を控えておきます。select disk (番号)ENTER、attributes disk clear readonlyと入力すれば、readonly属性は解除されます。このSSDでは、これまでの操作によるデータ破壊への保護機能が働いたのか、なぜかreadonlyに属性が変わってしまっていた様です。続いて、NAND FLASHメモリを初期化しましす。先に紹介した、REALTEKのコントローラをサポートしている、SSD ToolBoxをダウンロードしインストールします。ADATAのSSDにはREALTEKのコントローラーを搭載している機種もあることから、このソフトならコントローラーチップにアクセスし操作できるだろうとやってみたのがビンゴでした。ユーティティーメニューの中に、セキュアイレースの項目ふがあり、これを実行します。1回目はフリーズ、USBアダプタを抜き刺しし、次は10%まででフリーズ、3’回目でようやく、100%まで消去を進めることができました。この段階で、SSD ToolBox上ではSSD2TBのディスクが正常、温度も表示されました。Win11のディスクの管理を開くと、ディスク1の初期化が’求められ、正常に終了。ボリュームも問題なく作成されます。これでいったんは、購入時の状況まで復旧できた様です。ディスク1として1907.01GBのボリュームが正常と表示されています。これで解決かと思っていたのです、再度2TBのsATAのHDDからのミラーリングを行ったところ、同様のトラブルが再現されました(続く)

2023.01.21

閲覧総数 6518