全47件 (47件中 1-47件目)

1

-

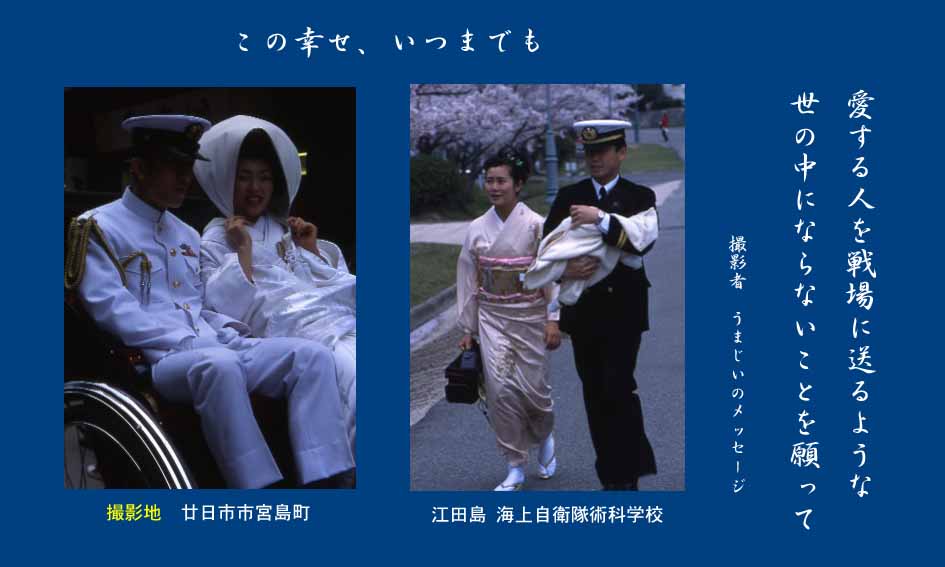

戦争とは・・・・・うまじいのメッセージ

シリーズ「男たちの大和を観て」をひとまず終わらせていただきます。訪問してくださった方々に厚くお礼申し上げます。気ままなぺーじですから次はいつになるか・・・・・うーん、わかりませんね。

2006.02.07

コメント(2)

-

映画「男たちの大和」を観て・・・・・

ロケセット入場券ロケセット 日立造船向島西工場大和ミュージアム 呉市コイツハスゴイ ヨシ 観ニ行クゾホームページヲ見タ時 ソウ思ッタ映画「男タチノ大和」出撃前ノ最後ノ上陸入院中ノ戦友ヲ見舞ウ者幼馴染カラ愛ノ告白ヲ受ケル者息子ノ好物ヲ ワザト明ルイ声デ「サ、食ベロ」ト勧メル母ヨウヤク手ニ入レタ乗車券デ見送リニ駆ケツケタ妻ト子ニ帰艦スル内火艇カラ名前ヲ呼ビ続ケル夫ソコニ有ルノハ人間ノ愛 人ト人ノ絆今 コノ国ノ人タチガ失イカケテイルモノダ頬ヲ伝ウ涙 拭イテモ拭イテモ止ラナイ東シナ海 水深430メートルノ海底ニ眠ル水漬ク屍トナッタ 彼ラノ魂ガ呼ビカケルコノ国ハ ドウナッテイルノダ恥ヲ知レ 誇リヲ持テ勇気ヲ出セ 良心ヲ取リ戻セ人ノ心ヤ命ヲ大切ニシロ物ヲ粗末ニスルナワタシモ60年前 コノ街デ辛イ体験ヲシタダカラ 彼ラノ気持ガヨクワカル生キ延ビテ残ッタ者ハ戦争トハドンナモノカソノ有様ヲ 伝エナケレバイケナイ

2006.02.05

コメント(1)

-

男たちの大和を観て

生き残った者は伝えなくてはならない。戦争とはどんなものか!

2006.01.28

コメント(3)

-

秋祭り

村の鎮守の神様の今日はめでたいお祭り日どんどんひゃらら、どんひゃららどんどんひゃらら、どんひゃらら朝から聞こえる笛太鼓年も豊年満作で村は総出の大祭りどんどんひゃらら、どんひゃららどんどんひゃらら、どんひゃらら夜まで賑わう宮の森うまじい~が子どもの頃の小学唱歌「村祭り」です。お祭りの露店で何を買おうか迷っている子どもたちの真剣な眼差しはいつの時代でも変わりませんね。ところで、平成の大合併で村は町になり、町は市になりました。日本全国でまだ村は残っているのでしょうか。農村と言えなくなったら、何と呼べばいいのでしょう。農町?私の住む広島県も熊や猿や猪が人家の近くに出る市が新しく誕生しました。でもなんだか変ですねー。先週22日土曜日は全国的に気温が急激に下がり、この地方も山間部ではうっすらと雪化粧が見られる寒さでした。ふるえながら夜神楽を撮ってみました。鎮守の森 よーく狙っていくつ掬えるかな食べ物屋さんは大繁盛こちらはお客がさっぱり来ない。神楽が始まった鬼だー。こわいークライマックスはヤマタノ大蛇ヒーロー登場

2005.10.26

コメント(11)

-

酒祭り

しばらくご無沙汰しました。昨日は東広島市西条町の恒例行事、酒祭りに行ったんじゃ。というても、うまじいは酒は強いほうではないんで、好きな写真を撮って回ったんよね。天気は秋晴れ風も爽やか、のんびり独りであっちをのぞいたり、こっちをのぞいたりして、行きたい所へ行けて、ええ、一日じゃった。西条は昔から、灘や伏見と肩を並べる酒所で、蔵元が建ち並ぶ白壁の街じゃけえ、酒の好きな人も飲めん人も、いっぺん来てみんさい。毎年10月の体育の日と続く土曜日と日曜日にやっとりますけー。酒蔵通り酒蔵ライブ白壁の町並み利き酒一杯・純米酒100円、大吟醸200円カミさんへ土産、酒蔵の中には食べ物や工芸品、地元直産品の出店が出ていた。

2005.10.10

コメント(12)

-

レクエイム ヒロシマ・60

うまじい~のメッセージ戦争を知らない世代の人たちへどうか忘れないで欲しいこの国では広島を始め長崎、東京、大阪など大小の都市や沖縄島が戦火を浴びそこには多数の犠牲者の血が流されたことをそこは戦場であったことを悲しみに耐え生き続けている人たちがまだ居ることを豊かさに恵まれた今の暮らしは彼らが礎となって手にしたものであることを60年前この街で悲惨な最後を遂げたあの人たちも今の君たちと同じように自由で平和な世の中で人間らしく生きてゆくことを望んでいたことを戦争がその権利を奪っていったことを今でも放射能の障害で苦しんでいる人たちがまだ居ることをどうか怖いから惨たらしいからと言って戦争から眼をそらさないで欲しい ぼくたちには関係ないと言わないで欲しい。そして今君たちが手にしている自由で平和な世の中をもっと大切にして欲しいヒロシマのモニュメント今年新しくできたモニュメント 世界各国の言葉で「平和」と記されている被爆した広島の詩人峠三吉の詩碑ちちをかえせ ははをかえせ としよりをかえせ こどもたちをかえせわたしをかえせ わたしにつながる にんげんをかえせにんげんの にんげんのあるかぎり くずれぬへいわを へいわをかえせ原爆の子の像の碑文千羽の鶴を折れば治ると信じて原爆症と闘った佐々木禎子は、648羽まで折り続けたが12歳の短い一生を閉じた。彼女の同級生たちは全国の児童生徒や外国の子どもたちにも呼びかけてこの像を建てた。これは ぼくらの叫びです これは 私たちの祈りです世界に平和を きずくための原爆犠牲国民学校教師とこどもの碑当時小学生たちは親と離れ、教師に引率されて安全な田舎の学校や寺に集団疎開生活をしていたが、まだ市内の小学校に残っていた者もあった。碑銘 太き骨は 先生ならむ そのそばに 小さきあたま 集まれり まだ他にも、市内の各所には、多くの慰霊碑や平和を願うモニュメントがある

2005.08.23

コメント(5)

-

うまじい~の十行随筆

うまじいの被爆体験記(5)翌日から焼け残った木やトタン板で造った小屋で避難生活を始めました。食べ物は防空壕に入れてあった非常用の食料と畑の野菜などでしばらく凌ぎ、無くなると私が一人でリュックを背負って、田舎の親戚へ米やイモを分けてもらいに行きました。水は井戸水を使っていました。川にはたくさんの死体が浮かび、潮の満ち干に乗って川上と川下を往ったり戻ったりしていました。道端の死体もまだそのままで、1週間せぬまに腐り始めました。生ゴミが腐った時のような臭いと、髪や革が焼けた時のような焦げた死体の臭いが入り混じり、町中が異様な臭いに溢れていました。腐るのは死体ばかりではありません。仮の救護所に当てられた、小学校の教室や廊下に横たわる、火傷の負傷者の傷口も腐り、そこへ蝿がたかり蛆虫が這っていました。それを追い払う力も無く、薬品の不足で手当てもほとんどされずに、負傷者は死を待つばかりでした。校庭では集められた死体を焼く煙が毎日立ち昇りました。私や家族は傷は負わなかったものの、血便が毎日続き、髪の毛も少し抜けました。トマトがその症状に効くというので畑のトマトをよく食べました。病身だった母は、昭和24年に亡くなりましたが、体に斑点が出来ていたので原爆症だと思いますが、当時はその言葉もまだ知られず、栄養失調による衰弱死と診断されました。動員学徒慰霊塔勤労動員中亡くなった学徒は全国で1万人余り、その中で広島や長崎で原爆で死亡した学徒の数は六千人余りという。広島市立高等女学校慰霊碑一番悲惨だったのは当時建物疎開の作業に動員されていた、中学校と女学校の一・二年生である。この学校の生徒たちは殆ど助からなかった。碑の傍には、職員10名、1年生 277名、 2年生 264名の死没者の名前が刻まれている。慰霊碑を訪れる観光客の中には写真を撮ることに気を取られ、祈りを捧げるのを忘れて立ち去る人もいる。※この人たちではありません。

2005.08.17

コメント(8)

-

うまじい~の十行随筆

うまじい~の被爆体験記(4)自宅へ帰るといっても、街中が火の海ですから、西部の山添に大迂回してようやく私の住む町へたどりついたのは、もう夕暮れ近くでした。家族の安否や家の状態を案じながら我が家の近くに来た時でした。道の上に何か黒焦げになった丸い物が転がっているので、道端の畑のカボチャでも焼けているんだろうと思って跨いでふと見ると、それは近所の顔見知りのおじいさんの頭だったのでぎょっとしました。家は既に焼け落ちていましたが、幸い家族は無事だったのでほっとしました。父の話によると、原爆が落ちた時、家は倒れはしなかったもののカーテンや日覆いの布に火がついたのですぐ消し止めたのですが、近所のわら屋根の家があっという間に燃え始め次々と燃え移り、一人や二人では手の施しようが無く、位牌や貴重品を持ち出すぐらいがせいいっぱいだったそうです。その夜はまだ燃え続けるヒロシマの街の赤く映える空を仰ぎながら、畑の中で放心状態で夜をあかしました。 うまじい~の俳句 花手向く腕(かいな)細れり原爆忌 流灯は闇にかへりて八・六ゆく

2005.08.12

コメント(4)

-

うまじい~の十行随筆

そしてやっと見つけた救護所に彼を預けて、我が家へと急ぎました。今でもこの事は私の記憶から離れません。あの時せめて名前と住所を聞いておけば、後に彼の消息を家族の方へ伝えることが出来たのに、と悔やんでいます。1時頃、雨が降り出しましたが、黒く油のような感じでした。たくさんの家が焼けているのだから、その煙のせいだろう、ぐらいに思っていました。それが放射能を帯びた恐ろしい死の灰を含んだ「黒い雨」だということを知ったのは、何年も過ぎたビキニ水爆実験の犠牲になった第5福竜丸の事件の時だと思います。

2005.08.10

コメント(4)

-

うまじい~の十行随筆

2005.08.09

コメント(1)

-

うまじい~の十行随筆

2005.08.08

コメント(3)

-

うまじい~の十行随筆

2005.08.06

コメント(4)

-

うまじい~の十行随筆

今日、広島の街は日本や世界の各地から、核兵器や平和について関心を持つ多くの人たちが集まる。街は1日中いろいろなその問題を取り上げたイベントで終日埋まる。昼は暑いので夕方、慰霊碑の参拝に出かけた。慰霊碑の前は夜になっても混み合っている。立ち上る線香の煙や炎が、あの日のことを思い出させる。例年どおりドームを囲むピースキャンドルや灯篭流しに加え、今年はNHKが慰霊碑前の広場に放送80周年記念音楽コンサート「平和巡礼2005」を開いた。

2005.08.06

コメント(0)

-

うまじいの十行随筆

長らくご無沙汰しましたが、今日からリニューアルオープンします。昨夜、広島夏の最大イベント夢みなと花火大会の撮影に行きました。交通規制で車は16時入場、23時退場、花火の打ち上げは20時~21時の1時間だけです。帰宅は24時でした。夜空を彩る束の間の光と色の競演、カメラなど持たずにじっくり味わうのがいいですね。前回のように、毎日というわけにはいきませんが、よろしくお願いします。

2005.07.24

コメント(6)

-

うまじい~の十行随筆

題 「ちょっといい話」5月3日のことだ。ひろしま恒例の最大イベント、フラワーフェスティバルに出かけた。花と緑の広場で花を撮って歩くうちに、胸のポケットに入れてあったサングラスを落としたらしい。歩いた所を二度ばかり、探してみたが無かった。あきらめていたら連れの友人に、あれでも拾った人が届けているかもしれんから案内所へ行ってみたらと勧められたそんな奇特な人はいまどき居ないだろう、と期待せずに行ってみた。「あ、これでしょう」受付のお姉さんが出したのを見ると、私のだ。「それです。やっぱり親切な人がいるんですね。どうもありがとう」よかったー。だってこれはニコンのチタンフレームでン万円したんだよ。平素、得にもならない人の世話ばかりしているから、その利息が返って来たんだ。空は真っ青、雲一つ無い五月晴れ。ルルルーン、ルン

2005.05.05

コメント(3)

-

うまじい~の十行随筆

題「五月晴れ」「あ、卵買うの忘れとった。ちょっともう一度行って来てー。」(え、またかー)と舌打ちしながら、渋々スパーへ走る。 レジで並んでいると「お先にどうぞ」と卵一パックを持った私を見て、前の若い主婦の方が順番を譲ってくださる。ご親切に感謝しながら「すみません」と言って代金を払う。 空は五月晴れ、我が家の後ろに新緑の皿山。往きと違って、帰りはぺタルも軽く心も爽やか。人使いの荒いカミさんだが、まあいいか。4月2日初めてブログを習い、書き込みを毎日続けてみました。昨日1箇月を経過しました。ご訪問いただいた方々に厚くお礼申し上げます。その間、他の仕事が大分溜まってきましたのでブログはしばらく休筆いたします。また、リニューアルしてオープンしたいと思いますので、よろしくお願いします。

2005.05.02

コメント(1)

-

うまじい~の十行随筆

今日はゴールデンウイークなので旅の一枚随筆(400字20行)にします。題「どこか遠くへ」「何処か出かけるの」「うん、プチ家出」「あ、そう、どーぞお好きなように」 カミさんの声を背に家を出て江波終点に向かう。電車45分、シャトルバス10分でダイヤモンドシティ着。連休の人出でどのレストランも順番待ちの行列。食品売場で弁当とお茶を買い、休憩所でまず腹ごしらえ。 案内書でもらったフロアガイドを手に、広島初のショッピングモールを4階から見て歩く。11のスクリーンを備えたシネマ街広島バトル11、関西一の蔵書量を誇るフタバ図書、統合スーパーのジャスコ、200以上の専門店、娯楽施設etc。まさに巨大立体都市だ。 感心したのは、人出の多い割りに落ちているゴミが見当たらず、見かけたのは小さなプラスチックの匙が一つぐらいだった事だ。 帰りは暑い残照の中、JR天神川駅まで歩いて10分、広島駅に3分で到着。ー知らない街を歩いてみたい/どこか遠くへ行きたい/遠い街、遠い海/夢遥か一人旅ー

2005.05.01

コメント(2)

-

うまじい~の十行随筆

題「藤」 花はそれぞれの色、形、大小、匂いなどからイメージが違ってくる。牡丹=豪華、梅=気品、水仙=清楚、菫=可憐、etcだ。 藤はどうだろう。私は艶やかさを感じる。その色や長く垂れ下がった花穂は、豊満な女性の体や京都祇園の芸妓を連想させる。また、日本舞踊・人形・大津絵などの「藤娘」の艶姿には、男の心を惹くものがある。 藤房に触れし火照りは身のうちに(横野茅花)―「図説俳句大歳時記」・角川書店―

2005.04.30

コメント(1)

-

うまじい~の十行随筆

題「夢」 弟のように親しかった彼が癌で入院。余命幾許も無い事を初めて知った時は、既に面会することも許されなかった。何という不覚。 その彼が「退院したから遊びに来ました」と私の家の玄関先に立っている夢を見た。これは最期の別れに来たのでは?ーと予感がしたが、案の定一週間後に息を引き取った。 納棺の時、物言わぬ彼の冷たい額に手を置き、溢れくる涙も拭わず嗚咽した。今でも折にふれあの日の事が甦り、胸が痛む。

2005.04.29

コメント(1)

-

うまじい~の十行随筆

題「旬を味わうのも・・・」 我が家の庭に、まだ蝶が飛び回っていた頃は何度山椒の苗を植えても育たなかった。それは、アゲハの幼虫の一番好物だったのだ。 今は十年余り前に植えたのが背丈ほどに伸び、葉や実が十分採れ、ようやく旬の味を楽しめるようになった。しかしそれと引き換えに蝶の姿は次第に減り、まれにしか見かけられなくなった。多分家が増え、蚊や蝿の駆除の為、町が薬剤散布を始めたからであろう。 木の芽和えを味わう時も複雑な気持ちだ。

2005.04.28

コメント(0)

-

27日の日記

うまじい~の十行随筆 題「筍」 「筍生活」-それは敗戦後の食料難の時代、 筍の皮を一枚ずつ剥ぐように、衣類やその他 持ち物を売って飢えを凌いだ窮乏生活の事だ。 辞典を開くと、若い未熟な医師を「筍医者」 と言ったりして悪いイメージもあるが、反対 に「雨後の筍」「筍の親まさり」など、なかな か威勢の好いのもある。 「十行随筆」で、原稿を推敲しながら何度も 書き直すのも、筍の成長する姿に似ている。 だが、これは書く為の結構な「筍生活」だ。

2005.04.27

コメント(0)

-

26日の日記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>うまじい~の十行随筆題「味の良い店」 湯田温泉からの帰りの山道で、カミさんが急にコーヒーが飲みたいと言い出した。 こんな所ではまず無理だろうと思いながら車を走らせていると、木陰にログハウスが見えたので迷わずハンドルを切る。幸いにも喫茶店で飲物のメニューも多く味も良く、鄙には稀な店だった。「あんたにしてはええ店をよう見つけられたね」と珍しく褒められた。 昨夜の宿の料理にも満足していたが、味にうるさいカミさんを連れた旅は苦労が多い。

2005.04.26

コメント(0)

-

うまじい~の十行随筆

題「良い味」 昨秋、湯田に源泉百%の温泉宿があるというので、カミさんを連れて出かけた。 大正時代に建てられた古い木造旅館だが、料理がよかった。薄味にして素材の味がしっかり生かされていて、味にうるさい彼女も感心する。女将さんに味を褒めると、そこで四十年働く板前さんの腕だと誇らしそうだった。 広い日本庭園を見ながら入る露天風呂にモミジも舞い落ち、お湯よし、味よし、カミさん上機嫌で小言が無いのが、何より良かった。

2005.04.25

コメント(0)

-

うまじい~の十行随筆

題「ほんとの味」 四十歳代の頃、中仙道の石畳の旧道をわざわざ歩いて妻籠の宿へ歩いたことがある。 確か馬籠峠だったと思うが、そこの茶屋で初めて五兵餅を食べた。その時の焦げた味噌だれの香ばしい匂いと味が忘れられず、その後デパートの長野県の物産展で二、三度買って食べてみたが、あの時の味ではなかった。 やはりその土地で、空気を肌で感じ景色を見ながら食べねば「ほんまもん」ではない。 出張販売の味ではどうもなーーー。

2005.04.24

コメント(1)

-

うまじい~の十行随筆

題「純国産」 羊毛や綿糸百%の織物は純毛・純綿と呼ばれ、諸物資窮乏の終戦の頃は貴重品だった。 物豊かな現在でも輸入肉を国産牛肉と偽る「羊頭狗肉」の商法がまかり通る。スーパーに買得の安い自転車があったので「これ、中国製じゃろう」と言ったら「部品は中国製でも日本で組み立てれば日本製です」と返ってくる。韓国産のカキを混ぜた広島カキもある。 今は何も純正品に拘る事もないっか。カミさんとの結婚生活五十年余、今も純愛かな?

2005.04.23

コメント(0)

-

うまじい~の十行随筆

題「一坪菜園」 一間四方文字通りの一坪菜園を庭に作った。 一年目は無農薬有機栽培の白菜作りの努力が実って漬物まで出来た。だが二年目は虫にやられ三年目は播種に失敗。そこで四年目から大根に変えた。これも最初の年は良いのが出来て、おでんや風呂吹き大根にしてよく食べたが、次の年は間引きや草取りを怠けたので、葉ばかりで大根ならぬ小根になった。 今年も大根の花盛りを眺めながら、初めの意気込みだけで後が続かぬ、吾が性を嘆く。

2005.04.22

コメント(0)

-

うまじい~の十行随筆

題「サルカニ合戦」 現在の地に住居を構えた時、前の地主が一本の柿の木を残していってくれた。 窓の近くにあったので、カミさんは木の下に大きな穴を掘って、冬の間ミカンを食べる度に窓を開けてはポイと皮を捨てていた。そのせいか毎年よく実った。しかしガレージを作る為、木は切られた。そして今は、裏の家からやって来て食物を要求したり、使いっ放しで片付けもせず帰っていく孫猿たちに、ジイさんとバアさんの蟹は手を焼いている。

2005.04.21

コメント(4)

-

うまじい~の十行随筆

題「グルメ指向」 猪や猿などが田畑を荒らすので農家がその対策に頭を悩ませている話をよく耳にする。 特に猪は広範囲に出没して、最近は県内の島嶼部まで広がってミカン畑を食い荒らし、或島では1年間に190頭も捕獲されその被害額も三億五千万円にも上るそうだ。 増えた原因は色々あるが、その一つに人間の食物の味を覚えたことがあげられる。一度味を占めると忘れられないとみえる。 グルメ指向は人間だけではないようだ。

2005.04.20

コメント(0)

-

うまじいの~十行随筆

題「耕す」 雛の節句に私の発案で、雛壇に内裏様以外は孫たちの縫いぐるみ人形を全て並べた。 次々と買ったときだけ遊んで、飽きると段ボール箱に押し込まれたまま、日の目も見ないで放っておかれる人形たちが哀れに思えたからだ。様々な人形で埋め尽くされた雛壇は実に豪華で孫たちにも大受けだった。 心を耕すのは家庭の中。カルチャーの語源は「耕す」だ。じいちゃんは偏差値教育よりも豊かな文化で孫たちの人間性を育てたい。

2005.04.19

コメント(3)

-

うまじい~の十行随筆

題「リサイクル」 堆肥や家畜の糞を処理した肥料で育てた、有機栽培で育てた少し高値の野菜が有る。 化学肥料を使った物に比べると、大量生産には向かないが味も良く畑も痩せない。農家の人の話では、有機肥料の中で一番経済的で効果があるのは人糞だそうだが、不衛生で施肥も楽ではないので、今は使われていない。 畑から採れた物を食べ、排泄した物を再び畑に返してやる昔ながらの農法ではあるが、これはリサイクルの手本を示している。汚い話でお嫌でしょうが、うまじい~の子どもの頃の野菜は、どこでも、こんな方法で作っていたのです。

2005.04.18

コメント(0)

-

夫婦はライバル

家のカミさんは、負け惜しみが強く必ず、理屈を並べます。クロをシロと言い張り、絶対に譲りません。そんな時は、論争を打ち切り、黙っているより他はありません。そのうちにアホらしくなり、いつのまにか忘れてしまいます。政治や、国際問題となるとこんな訳にはいかないでしょうが紛争がこじれば、報復テロ、武力衝突にまで発展するでしょう。人間はこの愚かな行為をいつまで続けるのでしょうか。

2005.04.17

コメント(0)

-

うまじい~の十行随筆

題「筍」「筍生活」-それは敗戦後の食糧難の時代、筍の皮を一枚ずつ剥ぐように衣類やその他の持ち物を売って飢えを凌いだ窮乏生活の事だ。 辞典を見ると、若い未熟な医師を筍医者と言ったりして悪いイメージもあるが、一方「雨後の筍」「筍の親まさり」など、なかな威勢のいいものもある。 「十行随筆」で、原稿を推敲しながら何度も書き直すのも、筍の成長する姿に似ている。 だが、これは大変結構な「筍生活」だ。

2005.04.17

コメント(0)

-

うまじい~の十行随筆

題「カミさんと鍋」 カミさんの意地っ張りh、かなりひどい。彼女は、私が「丸い物は大きさがわかり難いのだから、きちんと測って買えば」と忠告しても聞かずに、大きな鍋を三つも増やした。 そして買う度に「正月料理を作るのに二つあってもよい」「娘の家へやればよい」などの言い訳をして、取替えにも行かない。三度めも失敗して、やっと替えに行った。 それでもまだ「私のような人がいないと店も儲からんのよ」・・・もう言う術無し!

2005.04.16

コメント(0)

-

うまじい~の十行随筆

題「フルムーン」 私とカミさんの新婚旅行は無かった。当時は病気と身内の不幸や出産以外は休暇が認められず、休日も日直宿直勤務があったからだ。 結婚生活50年を迎えた時、トワイライトエキスプレスで北海道へフルムーンの旅をして長年の労に報いたいと思ったが、それまでの経験で、二人だけの旅行は途中で必ず喧嘩になるので躊躇しているうちに時期を失った。 今ではフリーエージェント宣言をして、寅さんのようにふらりと一人旅に出たいと思う。

2005.04.15

コメント(2)

-

うまじい~の十行随筆

題「巻寿司」 カミさんの巻寿司の芯がどうしても端に寄るので、つい口を出したら「それなら自分で巻いてみんさい」と言われて受けて立った。 私は具を端に置き、一六タルトの餡のように巻けばよいと考えやってみた。一回目は成功して鼻を高くしたが、次は駄目だった。 二人で意地になって巻き比べをしたが、出来の悪いのが多かった。さて作ったは良いが朝昼晩食べても減らず、後始末に往生した。 触らぬ神に崇りなし。もう口は出すまい。※一六タルト(四国松山の銘菓)

2005.04.14

コメント(2)

-

ううまじい~の十行随筆

題「カミさんから自立」 カミさんの買物に付き合わされているうちに、豚肉といっても色々あることを知った。 お好み焼にはバラ肉薄切り、トンカツならヒレ肉か背ロース切り身・・・というように使用目的によって切り方や身の場所も違う。 今では近所のスーパーは無論のこと、デパ地下の食品売場の商品配置も大体覚えた。 飯は炊飯器、洗濯は洗濯機があるし、衣服の購入管理も自分でやっている。後は料理さえ出来ればカミさんからいつでも自立できる。

2005.04.13

コメント(0)

-

うまじい~の十行随筆

題「裸の大将」「裸の大将」の愛称で知られた放浪の画家山下清は、昭和31年に「兵隊の位で言えば」という言葉を流行らせた。その天衣無縫な言動は、映画や舞台の作品にもなった。 ところが、私の手元にある百科事典や国語大辞典には彼の名前は無かった。だが、A級戦犯として処刑された、陸軍大将「山下泰文」の名前はどちらにも載せられていた。 まさか、彼の絵は「大将の位」には認められぬというわけでもあるまいが・・・・・

2005.04.12

コメント(0)

-

うまじい~の10行随筆

題「別れ」 別れることは辛いけど/しかたがないんだ君の為/別れに星影のワルツを歌おう・・・ 送別会の最後はどの職場へ変わっても両手で作ったアーチの下を、この歌を歌いながら転退職者を送り出すのが習わしのようだった。 涙を拭いながら去る者、賑やかな激励の言葉を浴びながら送られる者、人それぞれだ。 退職後十数年、今では同じ別れでも、人生の終焉を迎えた人たちとの、会者定離を繰り返している。

2005.04.11

コメント(2)

-

うまじい~の十行随筆

題「碑」 ー辞本涯(ジホンガイ)ー。その碑は五島列島福江島三井楽町柏崎に建つ。 この地は、遣唐使船が水の補給や風待ちをした、最後の寄港地である。「辞本涯」とは祖国の最果てを去る、という意味だ。様々な苦難や死の危険を覚悟して、日本に新しい文化を築く為、彼等は遠い唐の国へ旅立った。 離島のシーズンオフの旅は、私と友人の二人きりで周りに人影は無い。目前に広がる海原を見つめ、黙して当時を偲ぶのみ。

2005.04.10

コメント(1)

-

うまじい~の10行随筆

題「芽」 切り倒されて、1箇月以上も放置された街路樹から、小さな芽が吹き緑の双葉となり、陽をいっぱい受けているのが目に止まった。 この木は、駅前再開発の邪魔になるので焼却処分にされるのだそうだ。根の無い木ある以上、幹に残る樹液が無くなれば、芽が枯れるのは明らかである。それでも最後の力を振り絞って、生の証しを示そうとしている。 この健気な営みの前に、しばらく立ちつくして私は見続けていた。

2005.04.09

コメント(0)

-

うまじい~の十行随筆

題「恋」「まだ揚げ初めし前髪の、リンゴの蔭に見えし時・・・」-島崎藤村の「初恋」は、私の好きな詩の一つである。 カミさんとの馴れ初めの始めは夏休みのキャンプからで、初恋ではなかった。母が病身だったので、体が丈夫そうで、人の陰口を言わないのが気に入り、器量は目をつむる事にして、いっしょになった。 だが、今では女同士で集まると、私の棚卸しをして、憂さを晴らしている。

2005.04.08

コメント(0)

-

うまじい~の十行随筆

題「シニアのためのパソコン上達の秘訣十箇条」1、パソコンでやりたいことがある2、やる気と根気(年齢と関係なし)3、解ったことはすぐメモをする4、他人まかせにしない(自分もやって覚える)5、繰り返し練習(体で覚える)6、長くやるより、ちょこちょこさいさい7、面白いことを見付ける(へーこんな事も出来るんか)8、ヘルプと仲良し(ワカラン時はヘルプを開く)9、解らなくて当たり前、遊び感覚パズルのつもりでやればよい10、忘れても、気にせずやれば思い出す(ボケ防止)

2005.04.07

コメント(2)

-

うまじい~の十行随筆

題「桜」 名古屋から金沢までのバス路線に桜を植え、太平洋と日本海を結ぶ桜街道を造る事に生涯をかけた、JRバスの車掌がいた。 妻子には馬鹿な事をすると愛想をつかされ、職場では勤務に不熱心と白い目で見られる。 しかし彼は自らの人生の目的を「人を喜ばせる事」に置き、ひるまない。二千本を植えた時、ガンに冒され、志半ばで逝く。 この話を知った日から「櫻守」という言葉に、何故か心を惹かれるようになった。

2005.04.06

コメント(0)

-

うまじい~の十行随筆

題「緑」 アオ葉・アオ信号・アオバス というけれどミドリ色をしているよ でもアオ空はミドリ色ではない 英語で書けばBlue Sky アオバスはBlue Busかしら アカちゃんをミドリ児というのはなぜ? お尻にアオイ痣があるからかな 一番面白いのはミドリのクロ髪 いったいどっちのいろなの 外人さんが変に思わないかな

2005.04.05

コメント(0)

-

うまじい~の十行随筆

題「桜」 桜の花の金釦の着いた制服を着て小学1年生となる。国語読本は、「サイタ サイタ サクラガ サイタ」で始まる。 中学生になると、貴様と俺とは同期の桜・七つ釦は桜に錨・花も蕾の若桜、などの軍歌を歌いながら軍事教練や勤労動員に汗を流す。 散ることばかりを叩き込まれるが「散る桜残る桜も散る桜」とはならず終戦を迎える。かっての軍国少年も今は樹齢75年。「さまざまのこと思い出す桜かな」ー芭蕉ーである。

2005.04.04

コメント(3)

-

宮島で清盛祭り

宮島で清盛祭りがあるというので朝から出かけました。 武者行列の武士の冑や鎧はプラスチック製で、貫禄がつかない武士ばかりでした。7年ぶりか10年ぶりとかの復活だそうですが、厳島神社の修復の樽募金の為のイベントのようでした。 稚児行列の方が、写真の被写体には向いていまいた。正午過ぎから空模様が悪くなり雨も降り出したので、早々に引き上げました。 桜はまだ1~2分咲きというところでしょうか、今週末が満開の見ごろになるでしょう。

2005.04.03

コメント(2)

-

うまじい~の日記

今日初めて、ブログを習いました。まだよく分からないところがたくさんありますが思い切ってチャレンジしました。みなさん、よろしく。

2005.04.02

コメント(7)

全47件 (47件中 1-47件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- 茅野市の…

- (2025-11-19 16:55:20)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【2025年11月】楽天市場ブラックフラ…

- (2025-11-20 12:50:09)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-