2006年01月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

服部半蔵

「中島三郎助まつり」に触発されてこんな発見を!服部半蔵正成(まさなり)~超有名な家康の部下というか忍者集団のおかしら。その子孫にあたる12代目の服部半蔵正義(まさよし)は弘化2年(1845)9月うまれ。慶応元年(1865)21歳のとき家督を継ぎ、桑名藩家老となりました。えっ!定敬さんの家来!?なんと初代服部半蔵の息子、石見守正就(まさなり)の妻は桑名藩主松平定勝の娘で、正就が暇を出されたため妻は3人の息子を連れて実家にもどり息子たちは松平家の家臣に。その後、松平家は松山、桑名、今治に別れ、息子たちもそれぞれの地に別れましたが次男の石見守正辰(まさとき)は桑名松平家の親族として代々続いたのです。さて、当時桑名藩主松平定敬は京都所司代として京都で活躍、半蔵も京都に在住して藩主を補佐していました。翌慶応4年正月の鳥羽伏見の戦いに半蔵も参戦しましたが、周知の通り敗走。藩主定敬にしたがって大阪から江戸を経て越後柏崎へ転戦、軍制の建て直しの後御軍事惣宰(おんぐんじそうさい)となり桑名軍全軍を指揮した。しかし、東北各地の藩が降伏したため9月26日に庄内(山形県鶴岡市)で降伏。う~ん、土方さんとは微妙に会わないなぁいや、柏崎から会津に来たからそのときに会ったかもね!明治2年11月、戦争責任者として森弥一左衛門陳明(つらあき)が切腹して桑名藩への戦後処理が完了。桑名藩は再興され、半蔵は桑名藩大参事や第三大区長(桑名郡長)などを務めました。明治19年に桑名で没ちなみに戦争の責任を一身に背負って切腹した森弥一左衛門陳明は藩主定敬に従って箱館まで渡り、新選組に加入(←藩主についていきたいなら新選組に入れって土方さんが言ったから;)箱館新選組では隊長格である改役だった、森常吉のことです森常吉は文政9年(1826)江戸八丁堀の桑名藩邸で生まれ、後森家へ養子に入り万延元年(1860)には藩の大目付となりますえ~っ!土方さんより9歳も上じゃん(゚O゚;)藩主定敬らが柏崎方面で激戦を繰り広げていたころ、江戸で彰義隊に加わり上野戦争に参加、撤退して仙台で定敬と再会したのです。そして弥一左衛門は森常吉と改名して(藩に迷惑はかけられないと脱藩もしたとか…)新選組に参加、蝦夷へ渡ったのです。そのとき一緒に蝦夷に渡った仲間に「戊辰戦争見聞略記」を残した石井勇次郎がいます。戦争責任を取って切腹したことにより森家はこの日断絶辞世はなかなかに 惜しき命にありながら 君のためには なにいとうべき話がそれましたが桑名藩の家老としてもう一人ちょっと謎な人物が酒井孫八郎この方、上記の服部半蔵の弟らしいのですが1845年生まれなんですよ。服部半蔵は1845年9月生まれ。孫八郎は11月17日生まれ。一体これはどういうこと?とにかく、半蔵とは実の兄弟らしい(←アヤシイ…)こちらの家老は留守家老として桑名城に居て藩論の統一を図った。鳥羽伏見の戦いの後藩主定敬が江戸へ脱出、柏崎へ転戦したため、前藩主の子を立て、亀山藩の仲介で朝廷に嘆願書を出し、桑名城を明け渡した勝手にそんな…。いいの?その後、箱館に渡った定敬を帰藩させるため箱館に渡り説得し連れ帰る。このとき明治元年12月29日から翌年3月4日までさかんに土方さんと会って相談してる。そして4月13日定敬は箱館を離脱しているこの辺の藩主と新選組に取り残される形になった森常吉や石井勇次郎らとの別れは涙を誘う。(T_T)何だ、中島三郎助さんとの接点はないじゃんか!とおもうでしょ。でも服部半蔵さん、浦賀にペリーが来航したときサスケハナ号に乗ったらしいんですよ。ちらっと耳にしただけなのでなんで?とか本当?とかギモンも沢山あるんだけどちょっと調べてたら土方さんとの意外な接点に驚いてギモンそっちのけで突っ走りました(爆)なので真相はまたそのうちに…(←本当か?をい;)「戊辰戦争見聞略記」石井勇次郎「新選組・彰義隊・白虎隊のすべて」桑名市HP参考

2006年01月30日

コメント(0)

-

中島三郎助まつり!!

だめもとでデェトに誘ったら思いがけずOKもらえたので、行く先を告げずに浦賀へ行ったv(^o^)もちろん途中で行き先と目的を話し、「中島三郎助とは」をたっぷりレクチャーしましたサ。我が家から浦賀まで結構たいした距離なのでほとんど小旅行のイキオイです。 浦賀駅のすぐそこは山!「中島三郎助まつり」は駅から会場まで3分!のわりに全然案内とかなくてこんなに近いのに迷いましたさなにげに地味だぞ、中島三郎助まつり(T_T) 日本人としてはじめて黒船に乗り込んだ浦賀奉行所与力であり、日本人の手による最初の洋式大型軍艦「鳳凰丸」を建造。箱館千代ヶ丘陣屋で戦死した後、明治24年(1891)に中島三郎助を追慕する人々の手により浦賀港を見渡せる愛宕山公園(この碑を建てるために造られた公園だって!)に招魂碑が建てられ、このとき以来浦賀は造船の町としてのスタートを切ることになったのです。浦賀では嘉永6年(1853)に幕府により近代的な造船所が開設されました。翌年、日本最初の洋式軍艦である鳳凰丸を建造し、咸臨丸などを修理しました 明治24年(1891)中島三郎助の23回忌にあたり、箱館戦争のときの同志であった荒井郁之助(海軍奉行)が中島三郎助のために浦賀に造船所をつくることを提唱し、榎本武揚は即座に賛成して、地元の有力者に働きかけ、明治30年(1897)浦賀船渠(せんきょ)株式会社が設立されました(浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探検くらぶ)よりちなみにその篆額(碑の上部に篆書体の文字で彫られた題字)は榎本武揚です。榎本さん、本当に東軍の慰霊にはかかさず名前が出ますね。それと荒井さん、軍艦操練所からのつきあいだもんね。 住友重工工場内でやってるイベントでは「黒船シチュー想作試食会」(ペリー提督から譲り受けた鍋でこんなものを作ったかも?という趣旨でできたらしい;)普通のシチューじゃん?って言っちゃヤーよ♪や中島三郎助蝦夷地展・浦賀道展のパネル展示のほか地域応援歌「浦賀大好き!」の発表や謡曲「三郎助賛歌」なんていうのまであり、外では浦賀の史蹟案内があったりフリマやナゼカ凧揚げ大会と「いったいこのお祭りの趣旨はなんだっけ?」ってなものまで盛りだくさん。 メインステージの上には中島さんの垂れ幕(?)幕末・歴史に全然興味のない彼だったけど、それなりに楽しかったらしくてほっとした。(*^.^*)ほっとしたついでに東林寺まで誘ってみる東林寺は中島三郎助父子のお墓がありますそこへ行くには渡船でいくんだよ~♪ 浦賀の渡し 渡船場渡船場の歴史は古く享保18年(1733)の「東浦賀明細帳」なるものに渡船の操業が確認されています。平成10年8月に就航した現在の「愛宕丸」は御座船(ござぶね)風のデザインとなっています。この航路は「浦賀海道」と名づけられ、横須賀市道2073号となっており、東西浦賀を結ぶ渡船は、浦賀のシンボルの一つです ほんの5分くらいの乗船時間ですが海はきれいだしなかなか快適です~♪渡し場を降りて案内に沿っていくと「東林寺」立て替えられたばかり!って感じのところで、本堂も修理中でした 中島さんのとなりに次男・英次郎くん墓石には中島さんの辞世があらし吹く夕べの花ぞ目出たけれ 散らで過ぐべき世にしあらねば 中島さんの向側に長男・恒太郎くん(手前) そしてここ浦賀で亡くなった人たちのための忠魂碑東林寺を後にして海岸沿いを行くと…「徳田屋」跡 徳田屋は江戸時代から明治・大正まで続いた浦賀を代表する旅籠です創業は1700年代の終わりといわれていますが正式に旅籠(御用御宿)となったのは文化8年(1811)3月のことでこれが浦賀の旅館の始まりです。ペリーが来航した嘉永6年(1853)6月には黒船を見聞するために吉田松陰が二度目の宿泊をして佐久間象山と会っています。吉田松陰は2年前の嘉永4年(1851)に江戸湾沿岸の防備状況の視察のため、佐久間象山は思案の旅で徳田屋を訪れています。ほかにも浮世絵師の安藤広重が安政5年(1858)に、安政2年(1855)には桂小五郎が浦賀奉行所与力中島三郎助に造船技術の教授を得るために来訪した折に泊まっています残念ながら徳田屋は大正12年の関東大震災の際倒壊して姿を消してしまいました。(浦賀地域文化振興懇話会)こんなところにこういうのがあったなんて知らなかったなぁ。観光案内にも出てない。もったいない。とまぁこんな感じで中島三郎助まつりを堪能したのでした~♪しかし!中島さんて人は余程人望があったのねわざわざ碑を建てるために公園造っちゃったり、函館にも中島さんの名前を取った「中島町」があるしねそうそう、明治30年ここに浦賀ドックを設立したのも中島さんの業績を称えてのことなんだって。おまけ♪ ゆかりのお土産売ってるとつい買っちゃうのよねヘ(^^ヘ)))。。。「黒船シチュー」「黒船まんじゅう」「横須賀ライトチーズケーキ」はっ!全然中島さんとは関係ない!!( ̄□ ̄;)!!ちゃんちゃん♪

2006年01月28日

コメント(4)

-

石田寺☆ミ

有名すぎる土方さんのお墓。これが目印のカヤの木。 駅からの道はわかりづらいケドこれがあるからいつも迷わない(←なければ迷うね!)土方家墓所と土方さんの墓石 「歳進院殿誠山義豊大居士」土方さんの墓石は最近新しく建てかえられたもの。だってもう痛みが激しくて字が読めない…。今は土方さんの名前しかなくて側面には土方さんのことが書いてあるけど、昔の墓石は為二郎さんともう一人(謎ですが;)刻まれてましたそしてここはいつ来ても新しいお花があります。本当にいつもいつも…。 カヤの下には土方さんの碑。この墓地は土方姓ばかり。宇都宮で切り捨てた兵卒の供養を頼んだ幼馴染の勇太郎サンのお墓もあります。 石田寺のすぐ裏は浅川が流れていて本当に静かなところです。浅川のほとりにはアノ石田散薬の原料のミゾソバが自生していたとか。しかし、地味な川ですな(笑)ここ石田寺は日野七福神の「福禄寿」背が低く長頭で長い髭を持ち、杖に経巻を結び、鶴を従えている。中国で南極星の化身とされ、道教で理想とされる幸福・俸禄(給与)長寿命の三徳をそなえるという。三億福禄寿と呼ばれている。(「七福神めぐり」より)おみくじもあって(¥100です)今日は中吉でした!

2006年01月26日

コメント(0)

-

五稜郭タワー☆

今年のお出かけ目標の一つである函館目当てはもちろん内緒だがここはゼッタイ行くね「五稜郭タワー」4月には新タワーが完成して五稜郭の星型がはっきり見えるとか。おまけに展望台のフロアーには真下が覗ける窓があり90メートル下が見られるそうな。五稜郭の形を見るってだけでもわくわくなのにそんな景色まで見られるのだ土方さんも見たことない景色をまたまた見てしまうのだな~ 五稜郭公園では函館奉行所の再建が進んでるって言うしやっぱり函館も一度や二度じゃすまないね!そんなこと考えてると早速地図を広げてあれやこれやと一人で話が進んじゃうんだよなぁ~ついでといっちゃぁなんだけど「大門横丁」ってヤツも行ってみたいしなぁヘ(^^ヘ)))。。。フラフラァいやいや。だめだめ。目先の行事から大切に片付けていかないとね!まずは… 節分で厄払いしてから!

2006年01月22日

コメント(0)

-

祝!土方歳三最期の一日!!DVD

いやぁ~、出るとは思ってたけどねDVDビデオには撮ってあるけどやっぱねぇv(=∩_∩=)特典映像には京都のトークショーが入るらしいし、むふふ。内容的にはもう何も言うまい(笑)新撰組だって洋装じゃんか!とかその鉢巻はどうなんだ!とかあれじゃ誰が五稜郭までつれて帰ったんだよぉ!とかそんな小さいことはいいじゃないかドラマはドラマとして楽しもうじゃないかぁ!(←誰に言ってる?)山本土方もこれが見納めかと思うと寂しい(T_T)けど号泣オオトリサンやろまんちエノモトサンにまた会えるわね♪ゼッタイ手元においておきたい一品ザンスあ~春が楽しみィ。ラッキー\(^^\)(/^^)/チャチャチャ

2006年01月20日

コメント(2)

-

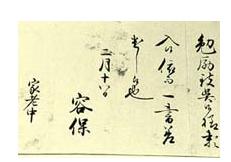

容保候の書状!発見だと!!

幕末会津藩主の手紙公開 戊辰戦争当を知る一級資料おおおっ!容保候の書状が見つかったとのNEWS!京都から国家老へ当時京都守護職だった容保候がこんどは軍事総裁職を受けたことを知らせた書状だって。書状は就任について「領内も私も困窮し苦心千万だが、朝廷から厚いご信頼をいただき、幕府からも命令を受け、辞退するのは道理に合わない。徳川家長久の道を探った場合、藩として死力を尽くすほかはない」などと説明、藩に厳しい倹約を求めている。(産経新聞)そういえば変わって京都守護職になった松平春獄の配下を拒否してたよね(笑)転属願いとか出してたし。そのせいかどうか2週間くらいで容保候の配下に戻ったんだよね書状は4月から福島市の知事公館で公開(予約制)、9月30日から県立博物館の企画展で展示される予定。だそうだうふふ。これでまた会津へ行く楽しみがぁ~♪いやいや、長生きはするもんじゃねo(^o^)oワオ!

2006年01月19日

コメント(4)

-

更新

日記以外を更新してもわからないからちょっと書いておくことにした人物はちょろちょろ更新していたが「市村鉄之助」をかなり更新。いままでの説を覆すようなこと発見したので書かずにいられません(笑)ま、そういう説もあるよ。という姿勢でやってるので定番説、真説とりまぜて紹介ってことで;

2006年01月19日

コメント(0)

-

新撰組、鬼の副長 土方歳三

お待たせしました(←いや、待ってないけど)鍼灸院へ行ってもらってきましたよ、マンガ。読んだことなかったヤツであらあらと思ったんだけど…(苦笑)思いっきりの男の子漫画。劇画調というの?で、登場人物が誰もイメージに合わない(笑)オハナシとしてはまぁ可もなく不可もなくありがちな感じですその分ツッコミどころ満載でその意味じゃ楽しめたv(=∩_∩=)めずらしい戊辰戦争編、仙台から蝦夷までのオハナシです。 だってだって…鉄之助が太っちょだった(爆)り土方さんがめちゃくちゃ力入ってたり。だいたいこの人の書く人物は太っちょが多くて蝦夷政府の主要メンバーみんな太っちょ(!)だし伊庭っちがでてきたのはうれしいけど仙台からいるし…(←本当は11月28日、蝦夷地平定直後箱館にたどり着きました)額兵隊の星クンがおっさんだったり(←土方さんより5歳も下なのに…)おまけに最期は思いっきり「燃えよ剣」になってるし…お話のラストは西南戦争で鉄之助が戦って終わってるんだけどそれがまた…(笑)←いや、笑えないんだけどね。いや、おもしろかった!しっかし、これで土方さんをわかった気になってもらっちゃあ困るなぁ、センセイ。神田たけ志 ¥650 潮出版社

2006年01月18日

コメント(2)

-

本田覚庵続編!!

去年11月に甲州街道を歩いたが今回はポイントを絞ってふたたびチャレンジポイントはズバリ「本田覚庵」です一言で言うと土方さんの書のセンセイ(←簡単すぎ;)本当はもっといろいろすごい人です【熊野神社】…西国分寺駅から徒歩。多摩の文化人「宝雪庵可尊」の碑。佐藤彦五郎・土方為次郎・富澤政恕(とみざわまさひろ)などの俳諧のセンセイである。弟子たちが建てた句碑に名前がちゃんと刻まれている辞世の俳句 月花の遊びにゆかむ いざさらば ふぅ~ん。なんかイイなぁ、こういう句わかりやすいのに粋な感じ。やっぱり俳句はわかりやすいだけじゃだめなのねん【本多雖軒生家】…国分寺お鷹の道沿いにあるひときわ立派な長屋門のあるお屋敷。この辺りのお屋敷は本多家が多く立派な蔵なんかも残ってる国分寺名主本多家。雖軒は谷保の本多覚庵の一番弟子。【本多家墓所】…お鷹の道の終わり、万葉植物園の隣に柵もなく墓所がある。よくみるとみんな「本多」さんです。雖軒のお墓もちゃんと残ってるんだけどもう戒名がうまく読めません。ここから国分寺駅に向かい電車で谷保へ【本田覚庵邸】…甲州街道谷保天満宮の府中寄りに3件並んでありますちなみに左から医者本田、中の本田、宗家の順だそうです本田家はもともと馬の調教や馬医の家柄だそうで、漢方医でもあり土方家とは親戚に当たりますこの辺の事情、本田覚庵については来週の講演会を聞いてからまた報告``r(^^;)結構入り組んでます今回さらに悪天候に見舞われ。・゚゚・(>_

2006年01月15日

コメント(0)

-

気になるイベント♪

こんなの見つけたo(^o^)oワオ!~中島三郎助まつり~◇日時:2006年1月28日(土) 10時~15時 ◇場所:住友重機械工業(株)浦賀工場内・機関工場内 ◇交通:京急浦賀駅下車→徒歩3分 ◇駐車場:無 ◇入場制限:無料 浦賀奉行所与力・中島三郎助を顕彰するイベントです。中島さんは黒船にはじめて乗った日本人なんだって黒船シチュー想作試食会(!)、舞台アトラクション、浦賀道パネル展、模擬店のほか、レンガドック活用イベント実行委員会による産業遺産紹介ツアー、レンガドック活用アイデアコンペ作品展示会などを開催します (「横須賀市からのお知らせ」より)うはぁ~面白そうだなぁ。 もう一つ教えてもらったんだけど~会津絵ろうそくまつり~日時:平成18年2月10日(金)・11日(土・祝) 午後6時~9時場所:鶴ヶ城・御薬園 入場無料*鶴ヶ城天守閣夜間登閣(有料)は午後6時~8時30分までなんか幻想的できれいだなぁ~鶴ヶ城もイイけど御薬園もイイなぁ雪、すごいのかなぁ~うぅぅ、行ってみたぁ~い!

2006年01月10日

コメント(0)

-

仕事始め

今日から仕事です。これだけ休んだので少しまじめに仕事せねば。でもやっぱり、しんどかったなぁ。で、今日も帰りにミョーな鍼灸院へ(笑)もうここだけが「頼り」みたいになっちゃったから私もヤキが回ったもんだ(ーー;)いつものように近藤さんのお墓へ寄ってから鍼灸院へ行ったんだけどいつも混んでてごちゃごちゃなのに今日は私一人!!「ひまだ、へんだ、こんな日はなんかある」と大騒ぎの院長と「イタイデスカ」と聞きつつゼッタイ手を緩めないにっこり顔の鬼のような先生のマッサージを受け「今日は、やる!」とセンセイ曰く「ぶっ太い針」での治療をされる(痛かったよぅ;)もう騒ぐ元気もなくぐったりしてる私に容赦ねぇぞ、先生たち!こんな目に合わすなら早く治しておくれよぅぅぅ!!いつものようによれよれで帰り支度をする私に一言。「土方マンガ買ったんだ。こんどやる」はぁ?なんだか親切なんだかおちょくってんだかわかんないなー。おかげで(?)いつも泣きながら帰る駅までの道をなんとなくうきうき帰っちゃったよ(←そんなにマンガが欲しかったのか?私)これで次回うきうき行って持ってる本だったらどーすりゃいーの?!(爆)

2006年01月10日

コメント(0)

-

虚労散

慶応4年3月13日甲陽鎮撫隊で敗走し、永倉・原田らと別れて五兵衛新田に布陣するそのときに残された文書の中に土方さんの心遣いを発見8月18日の文書の「覚え」に安富才輔を使者として「屋根船壱艘」を仕立て今戸まで荷を運んでいる。荷の内訳は「上酒三升」「かつをぶし弐本」「ミの紙五枚」「西の内十枚」「検札」「ワら十わ」「草弐貫五百目当り とりかぶと草」「和薬」これは今戸八幡宮裏へ総司を伴って引越しした松本良順への荷である「上酒」「かつをぶし」は松本への手土産で残りは総司への薬らしいのだ「ミの紙五枚」「西の内十枚」というのは紙鍋か紙蓋もしくは奉書焼の類らしい。さらにこれで何をしたかというと「とりかぶと草」を煮たのである。トリカブトというと「毒薬」というイメージがあるが、強心剤として用いられていたのだ。そして「和薬」これは土方さんが持たせた「虚労散」のこと土方さんが江戸にいたころ薬の行商をして「石田散薬」を売り歩いていたのは有名な話だが、土方さんの義兄、佐藤家にも労咳に効くという「虚労散」があった。松本先生にお任せしておけばよさそうなのにわざわざ「虚労散」を(たぶんとりよせて)持たせた土方さんの心情を思うと…五兵衛新田では着々と戦支度を整え、弾薬まで自力で準備していた様子。さぞかし忙しかったろうと思うのだけれど、それだけにそんな中でも総司のことを気遣って薬を届けちゃうなんて、素敵すぎるぞ。 (「金子家文書」足立史談より)

2006年01月07日

コメント(0)

-

武死道 第一巻

今一番の超お気に入り!蝦夷の話ってあんまり漫画になってないと思うんだけど(私が知る限り「北走新選組」しかない…)これはイイ!この土方さんはスゴイ!賞金稼ぎに狙われてたり(!)熊と温泉入っちゃったり最期は撃たれても撃たれても立ち上がっちゃうところとかもうツボ入りまくりデス描かれてる性格もめちゃくちゃで大好きだ~っ! 松前攻略とか甲鉄艦襲撃とかそれなりに書かれててちゃんとしてます唯一(?)の不満は中島三郎助さんの書かれ方。ミョーに顔は似てるのにあんな書かれ方して残念です。三郎助さんは榎本さんにとっても土方さんにとってももっと頼りになる人でちゃんと「わかってる」人です(当社比^_^;)土方さんの格好良さに免じて許しておこう(←いいんだ…)ただし主人公は土方さんじゃなく土方さんに影響されまくっちゃった白虎隊の生き残りなので一巻で土方さんは戦死しちゃいます以後続巻は面白いかどうかはナゾ(←土方さんが出てこないから♪)ヒロモト森一 ¥590 幻冬舎コミックス

2006年01月06日

コメント(0)

-

火縄銃実演♪

江戸東京博物館にてお正月イベント「古式砲術の実演」開催に行ってきました~!江戸時代末の古式の火縄銃の射法を受け継いでいると言う森重流砲術の火縄銃と短銃・砲術の上演です本当は自分で撃ってみたいところだけど、そういう催しはさすがに無いようで(笑)戦国武将に扮した数人の鎧武者が殿様の前で撃ち方を披露する、と言う形。火縄を装てんした状態。かすかに火縄がわかるかな~ 発射!!先込銃だもんね~火薬を入れてから弾を入れて棒でぎゅっぎゅっつめてから撃つんだよ元込め7連発銃なんてはじめてみたらどんなにびっくりしたろうねぇ大砲は思ったよりちっちゃかったね説明がよく聞こえなくてどうやって撃ったのかもよくわからなかった(^_^;)実演が終わった後、撮らせていただきました もっと大掛かりなのかと思ったら割とこじんまりしててあっけなかった。音もそれほどすごいっ!ってほどじゃなかったし、反動もなく(慣れてる人たちのせいかな?)あれなら私だって撃てるんじゃ?って感じ。撃つところは後姿しかみえなくてちょっと残念正面から見たいよね~って撃たれるときしか見れないよ(爆)戊辰戦争のときは松前藩あたりがこれ使ってたのかな~あの時期の武器の進歩はすごかったヨーロッパでの戦争が一段落したせいもあってどばっと日本に入ってきたんだよね次回はミニエー銃とかシャスポー銃とかみたいです(超希望!)だれか企画して招待してくださいm(__)m

2006年01月03日

コメント(2)

-

こっそり

大河続編。こっそり感想。まだ一回しか観てなくて第一印象ってところですが。箱館新撰組。洋装だろ?でやっぱり、相馬・市村・蟻通・山野だけじゃ…。内容があの日なので利三郎はあきらめるとしても(泣)安富さんと立川さん、大野さんあたりは出して欲しかった…去年の大河からつながっているので仕方ないと思っていたけど最期を書くならやっぱり添役の人たちは出してくれないと箱館まで付いていったのは京都以来の仲間だけじゃないんだよ~って知って欲しかったナ。たとえその人の説明がなくても、そばにいて欲しかった。痛かったのはやっぱり大鳥さん…(苦笑)もっと軍議でちゃんとぶつかって欲しかったし、あれじゃなんだか(涙)榎本さん、せっかくいいのにあの長いシーンも長い割になんかいまひとつ。第一アレじゃ、土方さんが戦死したらすぐ「やっぱ降伏」みたいで話し合った結果の意味がないような…土方戦死を聞いて出撃しようとして周りが止めてくれた方が話し合いの意味が生かされてくるんじゃ…あとは何でおみつさんにコルクを届けるのか意味がわからない第一近藤さんのあの投げ捨てられたコルクがどうなったのかもわからんのに、おみつさんだっていきなりコルクもらったら困るんじゃ?近藤さんはあんなふうに出てきたのはヤだった(笑)ま、文句はこの辺でやめとこう…会津のシーン、容保様の思いと土方さんの思いを斉藤さんが。ってのはよかったぁ~ウルウル斉藤さん、もうちょっと出て欲しかったよぉ。でもあの時土方さん足の怪我であんまり歩けなかったんじゃ…(爆)鉄之助のシーンはよかったねぇ。本当は鉄が泣きながら五稜郭をでるとき、振り向いたら土方さんが窓から見送ってたエピを入れて欲しかったし、二股の激闘はやって欲しかったが鉄に免じてがまんしよう鉄が一生懸命走るシーンはなんか暗示的でジーンとしたわどんなドラマでも自分の中に譲れない「箱館」があるから文句は仕方ないよね(うんうん)それでも山本君の土方さんはこれで終わりなのかと思うと寂しい…あ、例の五稜郭のセット&美術。これはすごくよかった奉行所はたぶん和風だったんだろケドあれはユルス!自分の希望をうまく拾ってもらえたみたいでOK!思い返してもやっぱり時間が短すぎ。最期の一日をやるには近藤さんをなくした後の一年は長すぎてとても90分になんて収まりきらないよネでもまぁ「新撰組!」やってくれてありがとうしかも続編まで作ってくれてありがとうと素直に思います山本副長をはじめ出演者のかたがた、スタッフ、関わったすべての人にありがとうと言いたいです。またこういう機会があったら本当にうれしいなぁい~もの見せてもらったぁ!

2006年01月02日

コメント(2)

全15件 (15件中 1-15件目)

1