全17478件 (17478件中 1-50件目)

-

伊那谷の風景

【伊那谷の風景】 この4枚の写真は伊那谷で撮った写真です。雪を被っているのは中央アルプスの岳々です。伊那谷では、ツツジがきれいに咲いていましたが、中央アルプスの高いところはまだ、雪に覆われていました。また、伊那谷は天竜川が流れているのですが、天竜川の支流沿いにも、そして辰野町から松本平南西部までもが、保科正之公が高遠藩主であられた時には、高遠藩領内でした。 この旧高遠藩領内には様々なキリシタンの痕跡が残っているのですが、国土地理院の地形図を参考にしていると、会津との共通点を多数見付けることが出来ます。それだけではありません。保科正之公と共に、武士に取り立てられた3000人の人々が、山形最上経由で会津に移住していることを確認することが出来ます。 伊那高遠をキリシタン研究の為に最初に訪ねたのは2007年8月の末でしたが、それ以降にも10数回訪ねています。そして、伊那高遠で手に入れた高遠藩に関する文献や、ネット上で手に入れた『高遠町誌』をじっくり眼を通したら、様々なことが見えてきましたし、伊那高遠と穴山家との間にかなり密接な結びつきがあることも知ることが出来ました。その後、松本平や安曇野を巡り、善光寺平や佐久平を巡って、信州一帯にキリシタンが広がっていたことを確認することが出来ました。 会津にこれほどまでにキリシタンの痕跡が残っていながら、処刑されたキリシタンを確定できない理由も見えてきましたし、戊辰戦争まで、隠れ続けていたキリシタンが会津にいたことを納得することが出来ました。会津のキリシタン史は、日本の中でも極めて珍しい歴史でした。

2015.11.17

コメント(3)

-

伊那高遠の風景

【伊那高遠の風景】 これまでに伊那谷を何回も訪ねてきましたが、この4枚の写真は保科正之公が高遠藩主であられた時にも高遠藩領内であったところで撮った写真です。伊那高遠にお住まいの方は、何処で撮った写真かすぐにお判りになられるだろうと思います。 最初の写真に写っている道路は、南アルプス北部を縦走した帰りに通ったことがあったのですが、バスに乗り込んだらすぐに寝てしまったのでまったく記憶にありませんでした。ただ、伊那高遠のキリシタンはかなり広範囲に広がっていたようで、国道や県道を走っていると様々な不思議なものを見付けることが出来ます。 そして、会津に残っている民俗的習慣が、伊那高遠にも残っていることを確認することが出来ましたし、天竜川やその支流沿いにも同じ習慣が残っていることも確認することが出来ました。そして、その習慣は、間違いなく会津藩領内にも残っています。但し、史料にはそうした民俗的習慣は記されていません。『新編会津風土記』にも『会津鑑』にも『会津藩家世実紀』にも記されていませんから、旧高遠藩領内を丹念に巡ることによってしか知ることが出来ません。 「保科正之公はキリシタンだったんです」とある方からお伺いして、そうした習慣が残っているところにも、保科正之公と共に山形最上経由で高遠から会津に入って来られた家々があることも理解することが出来ました。「○○マキ」という同族集団です。これは会津盆地にもありますし、現在は新潟県に属している、かつては会津藩領内だったところにもあります。

2015.11.11

コメント(0)

-

武蔵国のとあるお寺

【武蔵国のとあるお寺】 昨日、かなり以前から訪ねてみたいと思っていたお寺を訪ねました。武蔵国にあるかなり有名なお寺です。小生は山門のところまでは、高校生の時に一度来たことがあるのですが、中へ入ったのは昨日が最初でした。写真に写っているのは、中門とその奥にある本堂です。この本堂ではご法事が行われていましたが、正面のところまで入ることが出来たので、本堂の向きを計って来ることが出来ました。 小生が高校生の時に来た時には、周辺には畑や雑木林が広がっていましたが、現在は首都圏の周辺部の典型的な住宅地になっています。ただ、本堂の入口のところでその向きを計ったら、小生が「キリシタン方位角」と呼んでいる方位に入る方向を向けて建てられていました。そして、境内には不思議なものも残っていて、「やはりそういうことか」と考えざるを得ませんでした。 現在、東京都の北側と埼玉県の南側は、戦後しばらくしてから住宅地化したところです。また、東京大空襲で焼けたところは、環状七号線とJR高円寺駅の間くらいまでで、そこから西側は一部に田圃があったようですが、関東ローム層上の台地には、雑木林と畑が広がっていました。小生が幼稚園に通っていた頃には、阿佐ヶ谷駅の北口から少し北の方へ歩いていくと、養鶏農家や畑がありました。里芋の葉に朝露がのっているのを落としながら、幼稚園へ向かったことを覚えていますし、小学生になってからは、凧揚げをすることが出来ました。 また、JR中央線の三鷹駅から立川へ向かうと、左側に電車の広い車庫があったのですが、線路を挟んだ北側には畑が広がっていました。あるいは、今では想像することもできませんが、渋谷駅から国道246号線を路面電車に乗っていくと、用賀辺りには田圃や畑が広がっていて、亡母の従兄が養鶏をしていました。

2015.11.02

コメント(0)

-

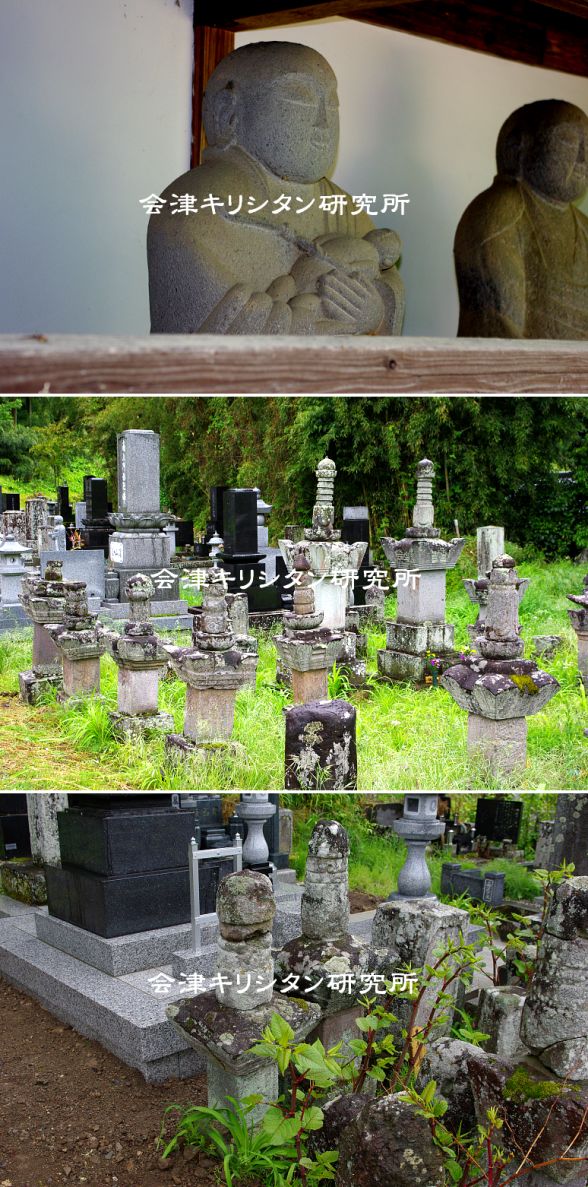

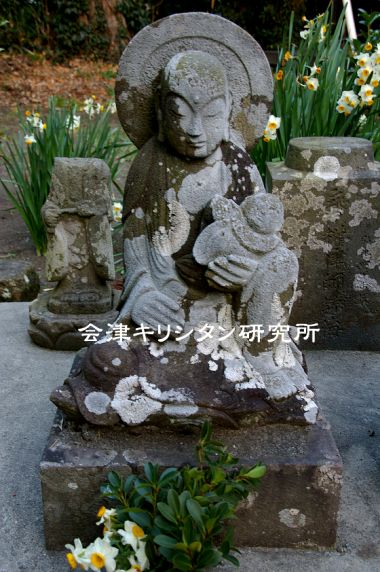

保科郷にあった「子安地蔵」と宝篋印塔群

【保科郷にあった「子安地蔵」と宝篋印塔群】 2009年5月17日に保科郷を訪ねた時に撮った写真です。大きな六地蔵が祀られていましたが、そのうちの一体は幼児を抱いたものでした。そして、とあるお寺の墓地には宝篋印塔が何基も残っていました。最初に保科郷を訪ねたのは、2003年でしたが、その時はゆっくり巡ることが出来たなかったので、木島平を訪ねたあと、保科郷を再訪したのですが、保科郷にもキリシタンが広がっていたことを確認することが出来ました。 保科家が伊那谷に最初に移動した理由ははっきりしていません。しかし、保科一族がキリシタンになっていたことは、伊那谷にはっきりとした証拠が残っています。ですから穴山梅雪の妻・見性院が何故保科正之公(当時は幸松)を保科家に養子に出すことを提案したのかが気になっていたのですが、2009年に保科郷を再訪して理解することが出来ました。 そして何よりも、保科正之公の生母・お静の方の実家がキリシタンであったことは、『会津藩家世実紀』に残っている文書から明らかになっています。そして、お静の方は日蓮宗に帰依していたとされていますが、お静の方が幸松と共に伊那高遠へ移住した時にはまだ、宗門人別制度は施行されていません。そして、実に不思議なことなのですが、お静の方は幸松を生んだ後も、秀忠の側室になっていませんし、将軍秀忠には側室が一人もいませんでした。 そして、幸松は保科正光の養子になったのですが、保科正光の妻は真田幸村の姉妹でした。しかし、真田一族にキリシタンがいたことは、蒲生氏郷の重臣に真田隠岐守と記されている人物がいたことが、天正十九年蒲生家家臣帳に残っています。この真田家の城があった上田市真田町は保科郷の真ん中を上がっていく道を上っていくと、菅平に出て、そこから少し下ると戸石城があった一帯に出ることが出来ます。

2015.11.01

コメント(0)

-

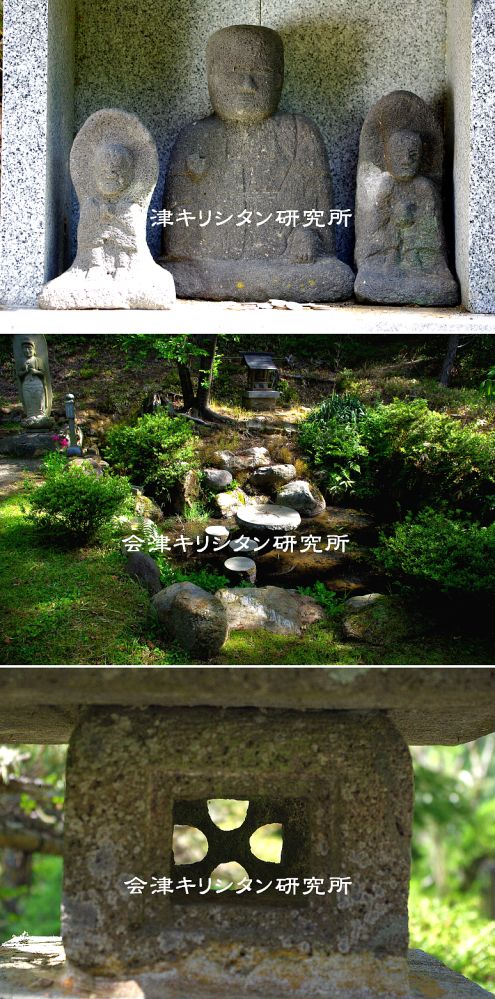

会津に残る高遠の香り

【会津に残る高遠の香り】 これらの3枚の写真は、現在は新潟県になっていますが、江戸時代には会津だった地域で撮った写真です。2008年のことでした。この頃にはまだ、伊那谷を一度しか訪ねていませんでしたから、すぐには気が付かなかったのですが、会津には伊那谷に残っている民俗的習慣が、所々に点在しています。現在はそれをはっきりと断言できる伝承を、色々な村々でお伺いしたことがあります。 「マキ」という同族集団は、おそらく高遠から続いてきたことであろうと思われます。また、伊那高遠から伝わったコトが会津にも残っているのですが、上段の写真に写っている墓石は、そうしたコトが伝わっている一帯でも出会ったことがあります。つまり、残されている史料からでは知ることが出来ない民俗習慣の中に、伊那高遠から山形最上経由で会津に入って来た家々があることは間違いないと考えられます。 保科正之公と共に伊那高遠から山形最上経由で入って来た家々の中は、そして、会津藩領内だけでなく天領南山御蔵入にも帰農しているケースが少なくないことを確認することが出来ます。ですから、会津のキリシタン研究にとっては、それを十分に考慮しながら進めなければならないのですが、保科正之公は何故、3000人の農民を武士に取り立てて、山形最上経由で会津へ同行させたのかが気になります。 そして、こうしたことを会津藩領内と天領南山御蔵入で確認し続けて来たら、答えは一つしかないと考えるようになってきました。と同時に、『会津藩家世実紀』では処刑されているキリシタンの子孫が、『新編会津風土記』に残っている17世紀初頭の文書から処刑されていないことを読み取ることが出来ます。10年以上、残されている会津の史料と格闘してきた結果でもあります。

2015.10.31

コメント(0)

-

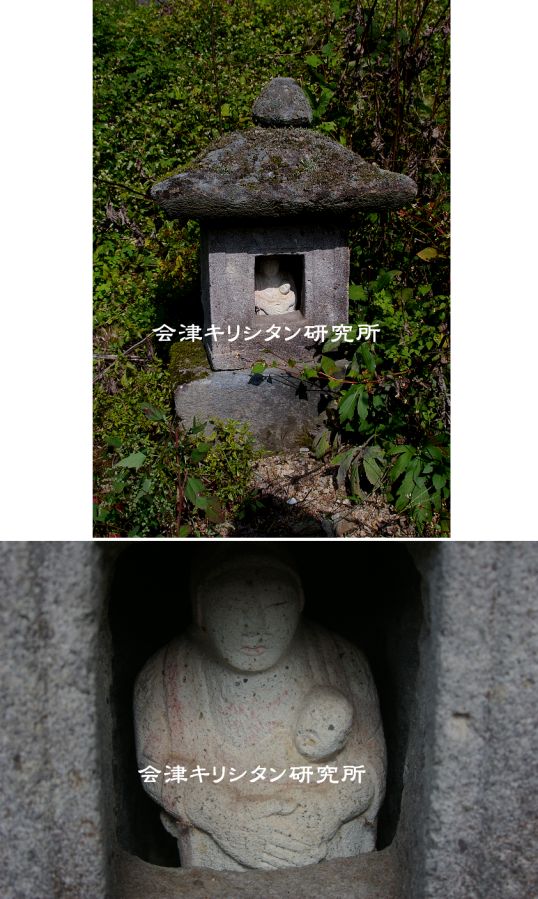

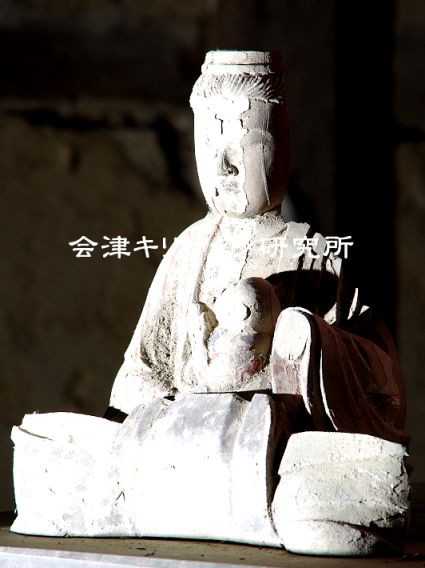

会津の「孕み観音」

【会津の「孕み観音」】 これはこれまでに何回もここでご紹介したことのある「観音菩薩」石像ですが、下腹部が膨らんでいるところから、「孕み観音」と所長が命名しました。会津のとある村の墓地にあるのですが、隣の村の墓地には何体もの「孕み観音」石像が残っています。そして、この村を挟んで反対側の道路脇にも墓地があるのですが、そこには宝篋印塔の部品を組み合わせた石塔が建てられています。 この不思議な「観音菩薩」石像に最初に出会ったのは1998年のことでした。その時には、下腹部が膨らんでいるとは思えず、「メタボ」だと思っていました。しかし、2006年にこの写真を撮った時に、所長から下腹部が膨らんでいることを教えられ、この「孕み観音」の意味が見えました。そもそも観音菩薩は菩薩ですから、妊娠することも、出産することも、授乳することもあり得ません。菩薩は性を超克した存在です。 この村には地蔵菩薩が祀られたお堂がたてられているのですが、地蔵菩薩も菩薩ですから、子供を産ませることは有り得ませんが、この村の地蔵菩薩は子供を遊ばせる地蔵菩薩とされています。会津に残っている民話を集めた本に記されています。江戸時代の中期初頭に宗門人別制度が施行されて、お寺が人々の死に関わるイニシエーションを儀式化して執り行うようになってから、こうしたことは、ほとんど一般民衆の中から消えてしまったようです。 しかし、会津を丹念に巡り続けてきて、様々なところで村の方からお話をお伺いすると、会津で昨日した蒲生軍団、加藤家の家臣団、そして保科正之公と共に山形最上経由で会津に入って来た保科正之公の家臣団が帰農していることに気が付かされました。ですから、会津には信州の訛りが残っている一帯があります。以前に「京都の言葉だ」と聞いたことがありますが、京都ではなく、明らかに信州です。

2015.10.23

コメント(0)

-

日本の農業とTPP

【日本の農業とTPP】 これはまた別の村で撮った写真です。最初にこの村を通ったのは1997年の秋のことでしたが、その時は稲刈りの真っ最中でした。この写真を撮ったのは2007年5月30日です。田圃には木が生えていました。そして、木が生えていない田圃も夏になれば葦葭が生えているだろうと思えました。 この村は古い村ですから、江戸時代からこうした谷間も開墾して田圃を造ってきたことは間違いないと思います。そして、かなり山の多くの村ですから、この村には小学校の分校がありましたが、現在は廃校になっていて、建物だけが残っています。そして、何回もこの村を訪ねているのですが、子供を見かけたことはありません。 因みに、葦葭が生えてしまった田圃は、それを刈り取ったくらいでは米を作ることは出来ません。土に根が残れば、そこからまた葦葭が生えてくるそうで、田圃に戻すには土を入れ替えなければならないそうです。高齢の方々が多い村で、借金をして土を入れ替えても、それを返済できるだけの米が収穫できるとは思えません。 TPPの「大筋合意」の内容が知りたいのですが、新聞でもテレビでも報道されていません。ただ、農産品や畜産品で関税が撤廃されるのは、何年も先のことのようですが、米は別枠の輸入量が決められているようで、日本の農業は、ことにこうした谷間の小さな村の農業は、それほど遠くない将来に消滅するのだろうと思えて仕方がありません。

2015.10.21

コメント(1)

-

日本の農業とTPP

【日本の農業とTPP】 これは会津のとある山の高いところにある村で撮った写真です。下の写真は、谷の下の方から上って来る道とこちらから走っていく道の交差点で、谷を撮った写真です。下の写真に写っている斜面には、小さな棚田が下の方まで続いています。戦後の米の増産政策による開墾で出来上がった棚田であろうと思われますが、この写真を撮った2004年9月26日には、棚田は既に田圃ではなくなっていました。 この棚田を造るのに重機を使ったとは思えません。一枚の田圃の広さから考えると、ブルドーザーを入れるのはかなり難しいだろうと思われます。ですから、耕作するにしても、大型機械どころか、小さな田植機を使うことも難しいだろうと思います。以前に、小生の母方の祖父がキセルの煙草を詰めるのに、火のついた煙草を掌で転がしながら、新しい煙草を詰めていたと書いたことがありましたが、祖父の掌はカチカチでした。 そして、こうした山村では、最早、米を作ることは諦めている家が多いようです。そうした実情を知ってか知らずか、TPPではかなりの米が輸入されることになりそうです。そして、「農家も頑張って下さい」と政府は言っていますが、「ご高齢の方々に対してそれはないでしょ」と言いたくなります。 TPPでは得する業種と損する業種が出てくるのは火を見るよりも明らかです。アメリカ産の米は美味しいです。もうかなり以前ですが、アメリカへ行った時に、ある方から頼まれてアメリカの米を買ってきました。そして、その味を確かめていただいたのですが、「ササニシキよりも美味しい」とおっしゃっていました。

2015.10.18

コメント(0)

-

会津の不思議な「石仏」

【会津の不思議な「石仏」】 これは少し前にここでご紹介したことのある「石仏」ですが、とある村の神社の境内に祀られています。「石仏」と括弧付きで記したのは、どう考えてもこれが仏を彫ったモノであるとは思えないからです。着衣が極めて異様です。そして下の写真は、同じ「石仏」を1998年に撮った写真です。ネガフィルムで撮ったものをプリントして、それをスキャナーで読み取っています。 この「石仏」が気になっているのは、このすぐ近くに聖徳太子堂が建てられていて、中には比較的大きな聖徳太子像が祀られているのですが、その聖徳太子堂も「キリシタン方位角」を向いています。村の中の道を直角に左に曲がって登っていくと、その聖徳太子堂が建てられているのですが、上がりきったところにお堂の右側側面があります。つまり、村の中から登っていっても、お堂の左側に回り込まないとお参りできないことになります。 それだけではありません。この村を通っている道は、主要街道ではありませんが、江戸時代から村々を巡る道でしたが、その道路沿いには4体の「子安観音」石仏が祀られています。それも、道路脇のすぐ気が付くところにです。そしてそれらの「子安観音」石仏はすべて、ここでご紹介したことがありますが、現在の村の情況と史料のデータベースを解析すると、宗門人別制度が施行されてから成立した村であることが判るところもあります。 歴史研究はどなたかが書かれた歴史書を読むことではなく、学校の教科書に書かれたことを覚えることでもなく、それらを土台にして、矛盾点を暴き出して、その矛盾点を解明するさぎょうです。会津藩がまとめた『新編会津風土記』でも、会津に残っていた文書を集大成した『会津藩家世実紀』でも、そこに記されていることをそのまま、事実として考えることは出来ません。そこで止まってしまった「歴史」学を文献史学といいますが、小生が大学で修得した研究方法は、近代的な科学的作業によって史実を明らかにしていく作業でした。

2015.10.10

コメント(0)

-

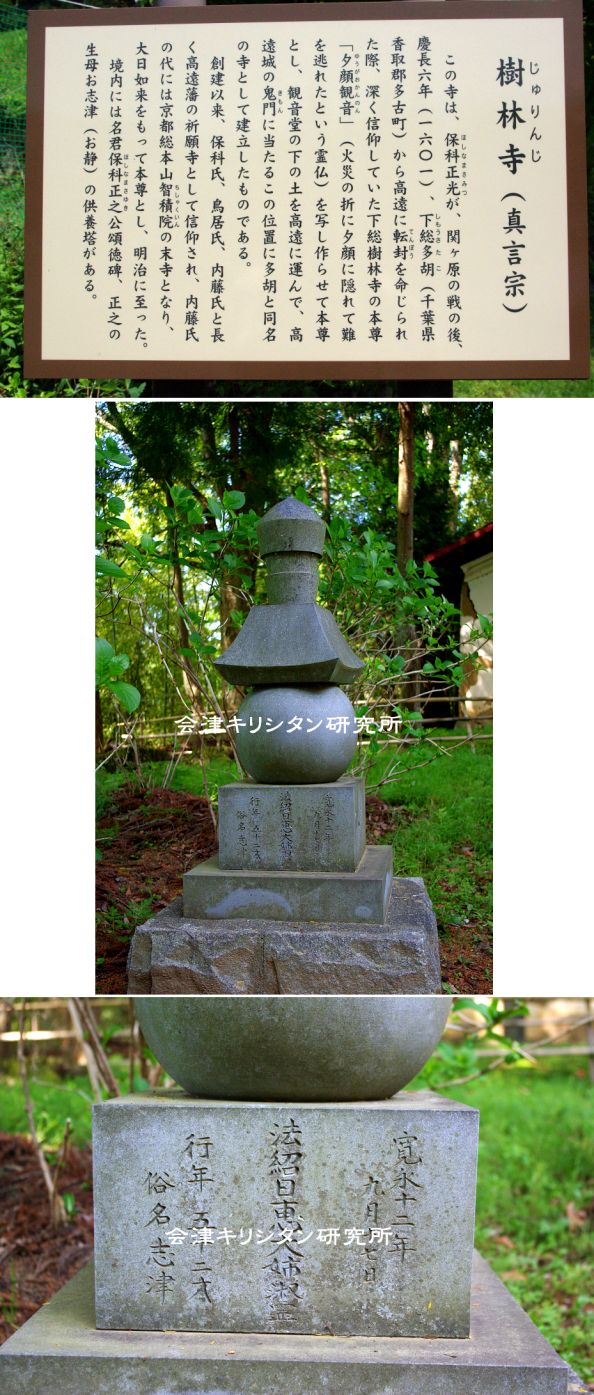

関東平野の不思議なお寺の墓地にあった五輪塔と宝篋印塔

【関東平野の不思議なお寺の墓地にあった五輪塔と宝篋印塔】 先日フィールドワークに出掛けたお寺の墓地にあった五輪塔と小さな宝篋印塔です。少なくとも、五輪塔は女性の墓石であることは、彫られている文字列から判ります。また、宝篋印塔は笠の部分と最下部の反花座が残っているだけですが、風化程度からすると、五輪塔よりもかなり以前に建てられた墓石であろうと思われます。 このお寺は保科家と密接な関係がある臨済宗のお寺ですが、ここでご紹介したように、裏山の尾根の鞍部に稲荷社が建てられています。お寺の関係者の方にお伺いした限りでは、稲荷社があるところにお寺が建てられたとのことですが、お寺の入口の前の道路の両側には、村の家々が並んでいます。 会津ではこうしたことはそこら中で見られますが、少なくとも、宗門人別制度が施行される前には、お寺が村の中に建てられることはなかったと、とあるお寺のご住職からお伺いしました。そのお寺の周辺にもキリシタンの痕跡が残っていることは、同じ市町村にある同じ宗旨のお寺のご住職が書かれた本に記されています。知り合いのご住職が、最後に残っていた一冊を手に入れてきて下さいました。 もうお気付きの方の多いかと思いますが、このお寺は下総多胡にある樹林寺です。伊那高遠にある樹林寺は真言宗のお寺ですが、下総多胡の樹林寺は臨済宗妙心寺派のお寺です。そして、下総多胡の樹林寺にある「夕顔観音」を模した像を、保科正直が彫らせて、それを伊那高遠に持って来ると同時に、下総多胡の樹林寺の床下の土を伊那高遠に運んだとされています。

2015.10.08

コメント(0)

-

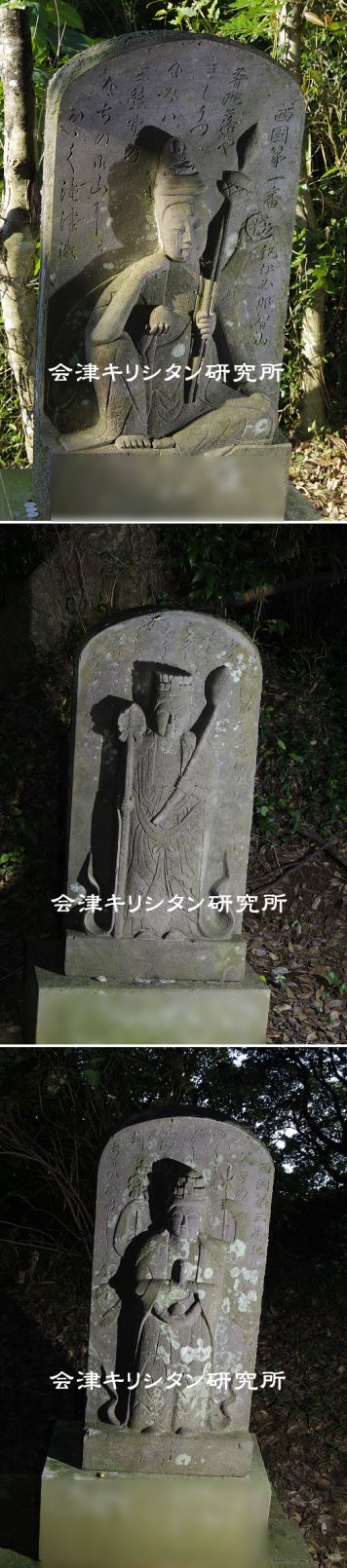

関東平野の不思議なお寺の三十三観音石仏

【関東平野の不思議なお寺の三十三観音石仏】 前述までのお寺の裏山に並べられている三十三観音石仏の一番から三番までです。尾根沿いに登っていく路の脇に並べられていて、登りと降りでは路が異なっています。一番の石仏に彫られているように、西国三十三観音を模して彫られたものが並べられているようですが、あの西国三十三観音も非常に気にならざるを得ません。曹洞宗のお寺に観音堂が建てられていたりします。 既に、江戸時代にはこうした不思議なことが行われていたようです。これは秩父三十三観音にも言えることです。そして、会津三十三観音でも、南山御蔵入三十三観音でも同じケースがありますし、曹洞宗だけでなく浄土宗のお寺に観音堂が建てられているケースもあります。しかし、『新編会津風土記』の編纂者はこうした実に不思議なことにはまったく沈黙しています。『新編会津風土記』の凡例からすると、寛文期の寺社改めの時にお寺から提出された文書に記されていなかったのかもしれません。 そもそも江戸時代には、仏教の各宗旨間には繋がりがほとんどありませんでした。これは幕府の意向であったと考えられます。幕府は、お寺が武装することに非常に神経をとがらせていました。ですから、寺社奉行は自由にお寺に介入することが出来ました。会津藩でもかなり厳密にお寺を監視していたようで、廃寺になったお寺や追放刑になった僧侶の記録が『会津藩家世実紀』に出てきます。 にもかかわらず、『会津藩家世実紀』にあるキリシタンに関する記録は、ごく僅かです。そして、転切支丹は城下へ移住して商売を始めることが許されていましたし、移住開墾政策が行われましたが、経済的な面では会津藩がかなり援助していたようです。これに関する記録も、『会津藩家世実紀』に見られます。

2015.10.03

コメント(0)

-

関東平野の不思議なお寺

【関東平野の不思議なお寺】 先日出掛けたところにあるお寺の本堂の裏に小さな尾根があって、お寺の真裏に当たる鞍部に稲荷社がありました。この稲荷社があるところに、初めは真言宗だったお寺が建てられ、鎌倉時代になって臨済宗妙心寺派になったとお寺の関係者の方からお伺いしました。 そして、この尾根に大正時代になって三十三観音石仏が並べられたそうです。そう言えば、旧高遠藩領内にある臨済宗妙心寺派のお寺の裏山にも三十三観音石仏が並べられていて、その中の不思議な石仏はここでもご紹介したことがあります。33体すべての写真を撮ってきましたが、気になる石仏が何体もありました。 このお寺は保科家と密接な関係があるお寺です。特に保科正之公の養祖父・保科正直や正光にも繋がりがあるお寺だとされています。体調が良い時に、一度、このお寺が建てられている市町村の図書館を訪ねて、史料が残っていないか調べてみたいと思っています。 稲荷神社は非常に不思議な神社です。稲荷神は「屋敷神」として、家々の庭などに祀られることが多いのですが、ある大学の神道研究者にお伺いしたら、稲荷神も渡来系のものだと教えて下さいました。会津には、北向きに建てられている稲荷社がいくつもあります。

2015.10.02

コメント(0)

-

関東平野の「子安観音」石仏

【関東平野の「子安観音」石仏】 一昨日、天気が良さそうだったので、所長と遠出してきました。気になっていたところなのですが、とあるお寺の参道(「男坂」)の上り口に3体の「子安観音」石仏がありました。そして、この石仏化ある村では、期日は判りませんが、この「子安観音」石仏が並べられているところで、現在も「子安観音」のマツリが行われているとのことでした。 この「子安観音」石仏が残っている辺りは、かなり前から気になっていたのですが、実に大きな収穫を得ることが出来ました。やはり、関東平野の広範囲にキリシタンが広まっていたようです。そして、関ヶ原の戦いの後、保科家が伊那高遠に移封されることを望んだ理由もはっきりとしました。 この3体の石仏、「子安観音」ですが、少なくとも菩薩ではありません。特に2枚目の写真と3枚目の写真に写っている「子安観音」には乳房が彫られています。ですから、旧高遠藩領内で宗門人別制度が施行されたのは、おそらく内藤家が高遠藩主になってからであろうと思われます。 車の免許を取ったのは東京に住んでいたときですが、東京ではほとんど車に乗っていませんでしたし、首都高がどこをどう走っているのか判らず、都心を抜けるのにかなり苦労したので、暗くなって帰ってきた時にはフラフラになっていました。おかげで、一昨日撮った写真を整理したのは、昨夜寝る前でした。

2015.10.01

コメント(0)

-

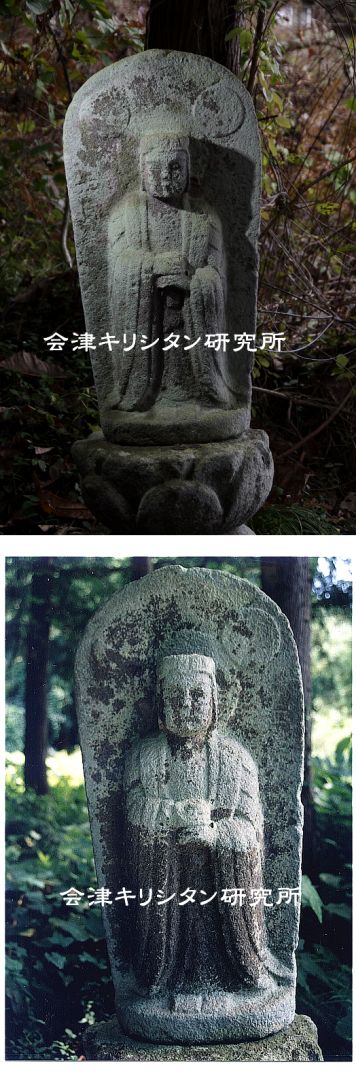

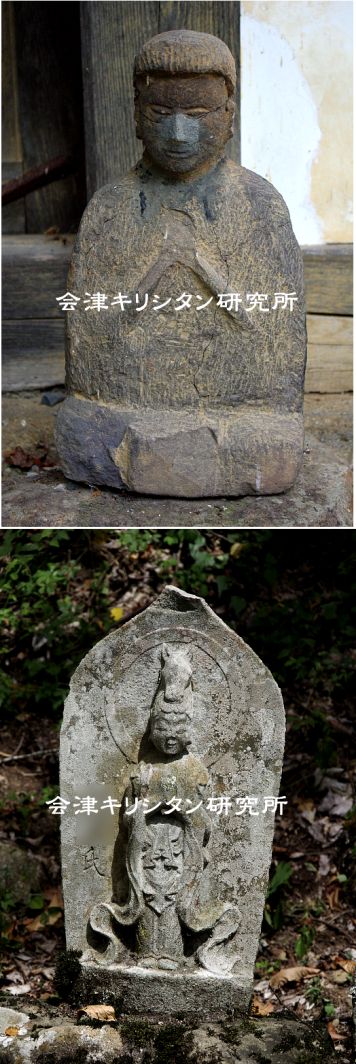

伊那高遠の不思議な石仏

【伊那高遠の不思議な石仏】 この2体の石像と石仏はこれまでにもここで何回かご紹介してきました。特に、上の石像は何を彫ったものかはっきりしません。勿論、地蔵菩薩石像出もありません。頭部が長髪になっています。そして、鼻が非常に高く彫られています。そして、この石像はお寺の裏口の辺りに置かれています。後ろに写っているのはそのお寺の周囲にある塀です。 下の写真は、とある村の道路脇に他の石碑などと一緒に並べられていますが、「アルファ(A)」と「オメガ(Ω)」が彫られています。聖書のヨハネ黙示録第1章8節に「神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。『わたしはアルファであり、オメガである。』」と記されている有名な言葉です。この石仏を最初に見付けた時には、自分の目を疑うほど驚きました。 少なくとも、これを彫った石工は、ギリシア文字を知っていたということになります。保科家はその姓の由来となった長野市南西部の保科郷にいた時からキリシタンになっていたと、保科郷に残されているモノからはっきりしています。保科郷には、これまでに何回も出掛けています。 ですから、見性院が幸松(保科正之公の幼名)をその生母であるお静の方と共に伊那高遠の保科家へ養子に出すことを進言したことが不思議に思えていたのですが、山梨県北西部にあるお寺の墓地で、穴山家の墓地を訪ねて、その理由が見えてきました。

2015.09.26

コメント(0)

-

伊那高遠の諏訪神社

【伊那高遠の諏訪神社】 これも旧高遠藩領内のとある村にある諏訪神社で撮った写真です。この神社の石垣の前には「庚申」碑や「甲子」碑が建てられているのですが、それ以外に「二十二夜」と彫られた石碑もありました。 もうしばらく前にこの神社の前で行われているマツリの動画をネット上で見たのですが、それが気になっていて訪ねたのですが、神社の近くにある墓地に<○>が彫られた墓石がありました。おそらく転切支丹類族の墓石であろうと考えられます。(司東真雄師『岩手のキリシタン』) 東北だけでなく、長野県にもこうした<○>が彫られた墓石が残っていますし、旧高遠藩領内にもこうして残っています。京極高知は飯田城主だった時に高遠で洗礼を受けているのですから、残っていて当然であろうと思われます。そして、長野県の広範囲に転切支丹類族の墓石が遺っていることも確認しています。 埼玉県の秩父から山梨県に抜ける道もありますし、群馬県北西部から佐久平に抜ける道もありますが、そうした道沿いにも転切支丹類族の墓石が遺っています。しかも、この転切支丹類族墓石には「元禄七年」と彫られています。西暦1694年です。

2015.09.24

コメント(0)

-

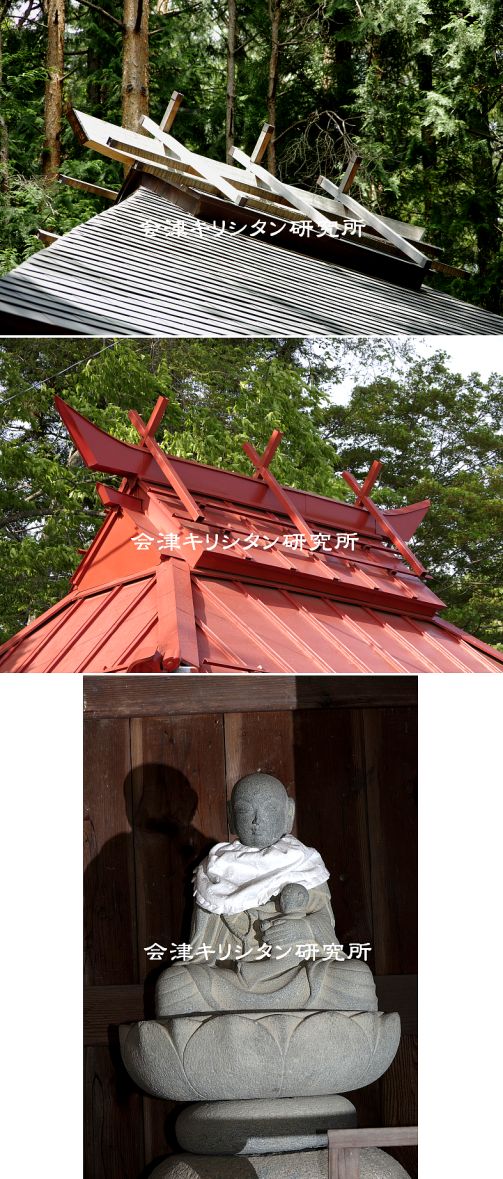

伊那高遠の不思議な「千木」

【伊那高遠の不思議な「千木」】 これも以前にここでご紹介したことのある写真です。この大きな民家は旧高遠藩領内のとある村の肝煎の家だった建物です。ここから奥にある村々を訪ねた帰り道で気が付いて、道路沿いに車を止めるスペースがあったので、そこに車を止めて、建物の敷地内を歩いてみました。屋根の棟に不思議な形の「千木」が取り付けられています。そして、庭に牡丹が植えられていました。 ここから奥の一帯でもキリシタンの痕跡に出会っていたので、この「千木」も納得することが出来ました。そして、牡丹に関する伝承も聞いたことがありましたので、この牡丹も納得することが出来ました。そして、この建物の案内板には「建物は桁行き十一間に梁間五間、屋根は寄せ棟造りの茅葺きで棟仕舞置千木(おちぎ)として、南東向きに建てられている。」と記されていましたが、この「千木」は一般的な神社建築の千木とは形状が明らかに異なっています。 千木をご存じない方は、大相撲の土俵の上に吊されている屋根に取り付けられていますので、是非、ご覧下さい。そして、「南東向き」というのも気になります。そして何よりも、何故、民家の屋根の棟にこうした「千木」が取り付けられているのか。 会津のとある村の肝煎の家の屋根に「千木」が取り付けられている写真が、とある本に載っていますが、この建物に出会って、その村に残っている不思議なことも理解することが出来ました。会津には、伊那高遠の香りが多数残っています。

2015.09.23

コメント(0)

-

伊那高遠の不思議な「千木」

【伊那高遠の不思議な「千木」】 この2枚の写真は何回かここ度ご紹介したことがあります。上の写真は伊那高遠にある守屋神社の屋根です。真ん中の写真は伊那高遠のとある村に建てられている祠の屋根ですが、この祠の中には下の写真に写っている子供を抱いた地蔵菩薩石像のようなものが祀られています。 そして、会津にも屋根にこうした「千木」が取り付けられている神社や観音堂があります。特に気になるのは、会津にある2社の守屋神社の片方にも、「Χ」の形をした「千木」が取り付けられていることです。また、「Χ」形の「「千木」が取り付けられている神社は、守屋神社以外にもありますし、真ん中の写真に写っている祠がある村と同じ名前の村が会津にあります。 また、とある村の肝煎だった家の屋根に「千木」がある写真が、とある本に載っているのを見付けました。かなり古い写真のようで、現在はその建物は残っていないようですが、その村にある珍しい建物の屋根には現在も「千木」が取り付けられています。 ですから、会津のこうした習慣は伊那高遠から伝わったと考えざるを得ません。また、ある古い村では、以前は民家の一番高いところにラテン十字形の十字架が建てられていました。これは少なくとも1980年の夏頃までには残っていました。

2015.09.21

コメント(0)

-

伊那高遠のキリシタン石像

【伊那高遠のキリシタン石像】 これは15日にご紹介したお寺で、2010年5月22日に撮った写真です。「キリシタン石像」は本堂の観音堂の裏に祀られているのですが、その本堂の東側にはきれいな水が湧き出ている池があります。そして、その奥に小さな祠があります。また、境内にある石灯籠の火袋の部分には「Χ」の形を残している穴が開けられています。 伊那高遠へキリシタンのことを調べにお出掛けになられた方は、このお寺にもお寄りになっていらっしゃるだろうと思います。伊那高遠には、さすがに不思議なモノが数多く残っています。そして、伊那高遠だけではありません。旧上伊那郡の天竜川流域やその支流沿いにも、不思議なモノが数多く残っています。 このお寺で非常に不思議に思えたのは、このお寺には墓地がないことです。しかし、ここを2010年に訪ねた時に道を尋ねた方とお話しした時に、その方がこのお寺を非常に大切に思っていらっしゃることを知ることが出来ました。そして、このお寺がある一帯の村々の名前を国土地理院の地図で知って、会津のとある村々のことを思い出しました。 その村々は、それまでに何回も訪ねていたのですが、会津では非常に珍しい村名なのですが、伊那谷ではそれほど珍しい村名ではないようです。会津にお住まいの方で関心のある方は、是非、『新編会津風土記』に記されている村名をすべて抽出して、それを記憶してから、国土地理院の地形図で伊那谷を調べてみて下さい。

2015.09.21

コメント(0)

-

議会制民主主義

【議会制民主主義】 日本国憲法に規定された総理大臣は、肝煎でも、殿様でもありません。国民の選挙によって選ばれた議員によって構成される議会で選ばれた人が、総理大臣になります。この過程に、天皇はまったく関与しませんが、総理大臣に任命するのは天皇です。しかし、日本国憲法が定める天皇は国家の象徴であり、国民統合の象徴です。こうしたシステムを民主主義といいます。 ですから、国会前に何万人の人々が集まって法案に賛成したり、反対したとしても、定められた法律によって正当な手続きを経て議決された法律は、総理大臣を任命した天皇でさえ否定することは出来ません。戦争法案が今日中に成立するようですが、私たちが抵抗できるとしたら、次回の選挙で、あの戦争法案に賛成した政党の候補者には投票しないということしかありません。それが民主主義における民主の具体的な意味であると小生は考えています。 「集団的自衛権の行使は憲法違反だ」とどんなに叫んでも、国会の議決がその叫びによって変わるのであれば、それは憲法が定めている議会制民主主義を逸脱していると言わざるを得ません。一昨日から昨日にかけての国会中継を見ていて、つくづくそれを考えさせられました。 こうしたことをご理解いただける方々は、次回の国政選挙の際には、是非、このことをご理解の上、集団的自衛権を容認せず、外国の戦争に日本の自衛隊が参加することのない政策を遂行出来、原発を再稼働させないことを主張している政党の候補者に投票して下さい。とりあえず、そこから新しい日本の歩みを始めて欲しいと祈っています。

2015.09.18

コメント(0)

-

伊那高遠のキリシタン石像

【伊那高遠のキリシタン石像】 伊那谷をキリシタン研究のために最初に出掛けたのは、2007年8月27日でした。出掛ける前に、ネット上で検索していて見付けたキリシタンの石像が、伊那高遠にあるということでした。これは2007年8月27日に訪ねた時に、とある曹洞宗のお寺で撮った写真です。 石像が祀られている石祠は、上の写真に写っている観音堂の裏にありますが、、真ん中の石像の前面にラテン十字が彫られています。しかも、一般的な地蔵菩薩像の着衣とは異なった着衣を身に纏っています。おそらく、ビショップを彫ったものであろうかと思われます。司祭(プレスブテロス)であれば、胸の前に十字架が掛けられることはありません。(替わりに、ストラ=ストールを「Χ」の形に掛けます)。そうすると、左右の石仏は「侍者」であろうかと思われます。 京極高知が飯田城主だった時に、伊那高遠がキリシタンの拠点であったのですから、こうした石像が伊那高遠に残っていても不思議ではありません。むしろ、当然のことであろうと思われます。関心のある方は、是非、じっくりと旧高遠藩領内とその近隣の村々を巡ってみて下さい。保科正光に嫡子がいなかったにもかかわらず、側室のことがどの文献にも記されていないことが気になっていたのですが、旧高遠藩領内(保科正之公が高遠藩主であられたときの高遠藩領内)全域で、キリシタンの痕跡を見付けて来るのに、結局8回も出掛けてしまいました。 そしてこの秋には、伊那谷南部の非常に気になっている一帯を訪ねてみたいと思っています。おそらく、もっとはっきりとしたキリシタンの痕跡が残っているであろうと考えています。但し、保科正之公が洗礼を受けられたのは、伊那高遠でのことではなく、お生まれになった江戸でのことであろうと小生は考えています。

2015.09.15

コメント(0)

-

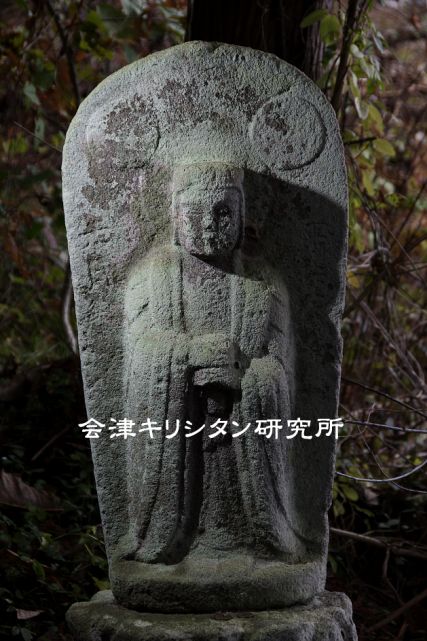

会津の不思議な「石仏」

【会津の不思議な「石仏」】 この石造物に、最初に出会ったのは1998年の夏でした。石仏とは思えません。彫られている人物は茶人のような着衣を身に纏っています。それでいて、上部に太陽と月が彫られています。それ以来、この石造物が気になり続けていたので、2012年11月21日にもう一度訪ねました。会津のとある神社の境内に祀られています。また、神社の境内の少し薄暗いところに祀られているのでストロボを使って撮りました。 そもそも、石を彫ったものは仏像にはなりません。木を彫るか、塑像を作るか、大仏などのように鋳造するかのどれかです。そして、この石造物に彫られているのは、どう考えても仏教のものだとは思えません。会津で、こうした疑問をこれまでに何回も感じてきました。 そして、この石造物が祀られているのは、神社の境内です。神道では、御神体は鏡や剣です。人物像が御神体になっているとすれば、そこは神社ではありません。日本では、鳥居があれば神道、卍があれば仏教と考えられてきましたが、しかし、こうした像が何故、神社の境内に祀られているのか、この石造物に出会った頃には、まったく理解できませんでした。 また、ここ数年、会津のキリシタンに関する小生の研究に様々な進展があって、この一帯にもキリシタンがかなり遅くまで潜っていたと考えるようになりました。この一帯に残っている様々な不思議なモノを、蒲生以降の史料を解析していくことによって見えてきたことがあります。この一帯の村々の多くは、保科正之公が会津藩主になられてから成立した村であろうと思われます。中には、明らかに宗門人別制度が会津で施行されてから成立したと考えられる村があります。

2015.09.14

コメント(0)

-

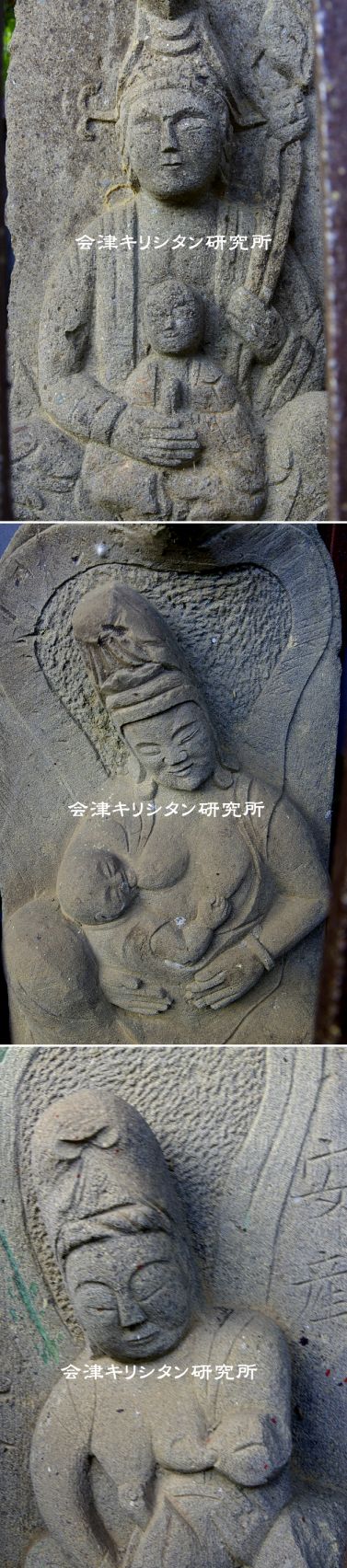

「子安観音」の謎

【「子安観音」の謎】 これもここでご紹介したことがあります。とある村の裏山に三十三観音石仏が並べられているのですが、その中間に釈迦堂が建てられているところに祀られています。ここを最初に訪ねたのは1998年でした。その時にはまだ、体調を気にしていたので、山道をゆっくり歩いてきたのですが、三十三観音石仏が非常に気になりました。 この村は大きな村で、曹洞宗の檀家になっているようなのですが、曹洞宗の檀家になっている村に、何故三十三観音が祀られているのかがどうしても理解出来ませんでした。そして、途中の釈迦堂のところでこの「子安観音」石仏に出会ってやっと理解できたのですが、それ以降にも同じような経験を何回もしてきました。 また、「そんなに判りやすいところに子安観音が祀られているのですか」と訪ねられたことが何回もありますが、会津では「子安観音」を隠していません。ここでも色々な「子安観音」石仏をご紹介してきましたが、それらの多くは、村の道路脇に祀られていたり、村の入り口付近に祀られていたりします。ただし、そうした「子安観音」石仏の中には、最近になって道路脇に移設されたのであろうと思われるものもあります。 何回も記してきましたが、仏教の『儀軌(ぎき)』という仏典には、「子安観音」という観音菩薩は記されていません。時々、「慈母観音」と言われることもありますが、おそらくこれも幼子キリストを抱いた聖母マリア像であろうと思われます。何しろ、「子安観音」の初見は、マテオ・リッチという宣教師が中国から日本に送り込んだ、白磁製の「子安観音」が最初であろうと思われます。

2015.09.11

コメント(0)

-

「子安観音」の謎

【「子安観音」の謎】 これも以前にここでご紹介したことのある「子安観音」石像です。会津のとある村にある観音堂に祀られています。この村の墓地を訪ねて、おそらく観音堂が建てられているだろうと思って、村の中を巡ったら、やはり観音堂がありました。2011年12月7日のことでした。 これは、観音堂に祀られていても、仏像ではありません。石像は仏像になりません。また、仏師が彫ったものでなければ、仏像にはなりません。そして、仏師は石で仏像を彫ることもありません。会津には、こうした石像の観音菩薩がお堂に祀られているケースが他にもありますが、そのお堂はおそらく、若松城下から移設されたものであろうと小生は考えています。 その観音菩薩石像は「無頸観音」であると『新編会津風土記』に記されていますが、『新編会津風土記』の編纂者は珍しく、その観音菩薩石像の起源に関して訝しく思っていることを記しています。 また、こうした「子安観音」が残っている村に関して、史料のデータベースから考えると、転切支丹移住開墾政策で成立したと考えられることが少なくありません。そして、この村にも伊那高遠の香りが残っていますが、保科正之公は一体何故、伊那谷から3000人もの農民を武士に取り立てて、山形最上経由で会津に連れていらっしゃったのか‥‥‥。非常に興味深く思えます。

2015.09.10

コメント(0)

-

「子安観音」の謎

【「子安観音」の謎】 これは山内強著『会津のキリシタン』(個人出版)で紹介されている「子安観音」石像が祀られている石祠です。この「子安観音」像の右手には6本の指が彫られています。このことを山内強氏も記しているのですが、村の方は「こうした指が6本もあるような子供が生まれないようにという願いから彫られたのだ」とおっしゃっていたことが記されています。 ただ、非常に気になることなのですが、この石祠があるのは曹洞宗のお寺の境内にある墓地です。そして、お寺の入口には祠があって、中には「賓頭盧」像が祀られています。これは会津では「オビンズルサマ」と呼ばれることが多く、本堂の窓際に祀られていて、格子の間から手が届くようになっているところが少なくありません。 そして、一般的には「なでぼとけ」と呼ばれることもあります。こうした像が祀られている祠が、何故、曹洞宗のお寺の入口に祀られているのか、小生は今でも気になっています。それだけではありません。会津にある曹洞宗のお寺で、観音菩薩像が本尊になっているお寺がかなりあります。しかし、この不思議なことに関して、『新編会津風土記』はまったく沈黙しています。 そうしたお寺を丹念に訪ね歩いたあとで、一つの仮説を思いつきました。それは、『新編会津風土記』に記されているデータをデータベースにして、並び替えて、それぞれのお寺を思い出しながら気が付いたことがあったからです。そして、その仮説を考えながら、それまでに訪ねた寺々を考えると、非常に気になることがあるのです。

2015.09.10

コメント(0)

-

「子安観音」の謎

【「子安観音」の謎】 これはここで何回もご紹介したことのある、武蔵国のとある曹洞宗のお寺の観音堂の縁に祀られている「子安観音」石像です。ここを最初に訪ねたのは2007年5月4日のことでした。出掛ける前に、ネット上で少し調べていた時にこの石像の写真を見ていたので、「やはりそういうことか」という思いがしました。 観音菩薩は菩薩ですから、男でも女でもありません。性を超克した存在です。ですから「仏」なのですが、この「子安観音」石像は抱いている子供に授乳しています。会津のとあるところにある乳房のある「子安観音」像の写真を、とあるお寺のご住職に見ていただいたら、即座に、「これは仏ではない」とおっしゃいました。そしてこの石像は江戸時代末期に彫られたもののようです。蓮華座に彫られた年号からそれが判ります。 そして、「子安観音」は『儀軌』という経典には載っていません。つまり、「子安観音」という名称は、明治以降に作られた可能性があるということになります。そして、こうした乳房があって、しかも乳児に授乳している像は、菩薩ではないのですから、これを仏像と考えることは出来ません。16世紀後半から17世紀初頭に現在の中国にいたマテオ・リッチというイエズス会の宣教師が、キリシタンが禁止されている日本に、白磁製の観音菩薩に似せた聖母マリア像を送り込んだことが明らかになっていますから、それが日本の中に広まったのであろうと思われます。 また、こうした「子安観音」石像はこのお寺だけでなく、会津にも何体も残っていて、会津のとある曹洞宗のお寺の境内には、綿入れを着た子供を抱いている「子安観音」石像がありますが、そのお寺には観音堂も建てられています。

2015.09.06

コメント(0)

-

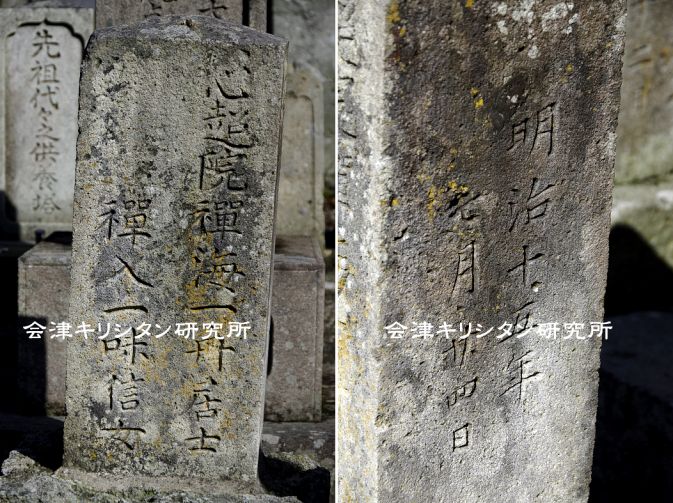

殉教者と転切支丹、そして転切支丹類族 その3

【殉教者と転切支丹、そして転切支丹類族 その3】 この墓石は以前にもここでご紹介したことがあります。会津のとあるお寺の墓地に残っているのですが、右側の側面に「明治十五年 七月廿四日」と彫られています。そして、彫られている戒名の中に「一」が彫られていますから、おそらく転切支丹類族の子孫の家の墓夫妻の墓石であろうと考えられます。そして、明治十五年ですから、この時に「日本は仏教国だ」とお考えになっていらっしゃった方は、極めて少なかったであろうと思います。 しかし、こうした墓石が残っているということは、少なくともこのお寺や村の中で宗門人別制度が消えていなかったことは明らかです。この墓地には、かなりの数の転切支丹類族墓石が残っています。それらのすべてを写真に撮ろうと出掛けたことがありましたが、一日ですべてを撮ることは出来ませんでした。 こうした転切支丹類族の子孫の家々は、現在も様々な苦しみを負わされています。日本国憲法が施行されてからもです。そして、小生が高校生の頃に亡くなられた方の墓石に彫られた文字が、年月日と姓名以外はすべて切削されている墓石に出会って、非常に大きなショックを受けました。そして、その墓石の鮮明な写真を撮るために、何回かその墓地を訪ねました。 ある方からお伺いしたのですが、キリシタンに関するある研究会では、「類族」という言葉を使わないことにしているそうです。驚きました。江戸時代の歴史を考える上で、非常に重要なことなのですが、それを避けようとすればするほど、歴史を捏造することにしかなりません。

2015.09.06

コメント(1)

-

殉教者と転切支丹、そして転切支丹類族 その2

【殉教者と転切支丹、そして転切支丹類族 その2】 これは宮城県北部のとあるところにある殉教者の墓です。この一帯には近年になってローマ・カトリック教会が建てられていますが、そこにもキリシタンの遺品が集められていました。それらの一部はここでご紹介しましたが、亥までも鮮明に記憶が残っているのは、この一帯の地元の方からお伺いしたお話の内容でした。そのお話をお伺いして、明治「維新」は決して近代市民革命ではなかったことを強く思わされました。 転切支丹類族は「罪人」であると今でも強く考えていらっしゃる方がいて、そうした方から言われたことに深く傷ついている方がいらっしゃったことを耳にしたからです。何回もここで記してきましたが、仏教寺院が一般民衆と関わりを持つようになったのは、17世紀前半に宗門人別制度が施行されてからです。それまでは、仏教の多くはお寺の中で完結していました。そもそも、大陸から伝わった仏教は、お寺の中で完結していて、「来る者拒まず、去る者追わず」が原則でした。 そして、幕府が考え出した宗門人別制度は、その内実はキリスト教会の組織的仕組みと同じでした。婚姻や養子縁組で家を移る時に寺院が行わなければならなかった手続きは、キリスト教会が古くから継承してきた教会制度とまったく同じですし、それが明治になって市町村が行うようになった戸籍制度として現在も残っています。但し、中学や高校の歴史教科書にそうしたことが記されていないので、多くの方々はご存じなかっただろうと思います。 そうした日本の宗教の情況が明治になっても消えていませんでした。ですから、「明治十五年」と彫られている墓石が会津に残っていても不思議ではないわけです。そして、多くの村々では、キリシタンに関する伝承は深く潜ってしまいましたが、時として、それをお伺いすることが出来たこともあります。

2015.09.06

コメント(0)

-

殉教者と転切支丹、そして転切支丹類族

【殉教者と転切支丹、そして転切支丹類族】 小生が会津のキリシタンの研究を始めた頃に、非常に気になっていたことがありました。転切支丹とされた人々が本当に「転んで」いたかどうかということです。それだけではありません。会津藩では転ばなかったキリシタンを処刑していないのは何故かということでした。 例えば、猪苗代ではかなりの数のキリシタンが処刑されたとされていますが、それは、蒲生忠郷の時代のことであって、『新編会津風土記』を調べた範囲では、保科正之公が会津藩主になられて以降、猪苗代の村々で廃村になった村が一つもありません。また、『文禄三年蒲生家高目録』に記されている石高と『会津鑑』に記されている石高を比較して、極端に石高が減少している村もありません。 それだけではありません。猪苗代湖の周囲にある村々には、『新編会津風土記』に記されていない特徴が見られます。『新編会津風土記』が編纂されたのは文化六年(1809)ですが、『新編会津風土記』に記されている村々には、伊那高遠に残っている不思議なモノが残っていることが少なくありません。ここで何回もご紹介した守屋神社などはその典型です。守屋神社は会津に2社あるのですが、片方の守屋神社の屋根には不思議な千木が取り付けられています。そして、『会津藩家世実紀』に記されているキリシタンの「処刑」に関しては、極めて不思議なことがあるので気になり続けていたのですが、史料のデータベースを確認しているときに、『新編会津風土記』に非常に興味深い文書が載っていました。そして、会津の広範囲を訪ねたのですが、不思議なことに何回も出会いました。地蔵菩薩石像や観音菩薩石仏にお賽銭が上げられていたら、そのお賽銭に浮き彫りにされている年号を見てみて下さい。「平成」と読み取ることが出来る硬貨がお賽銭としてあげられていることがあります。 この写真は武蔵国のとあるお寺の境内で撮った写真です。このお寺の本堂は観音堂なのですが、曹洞宗のお寺です。光背が「放射光」になっていますから、おそらく阿弥陀如来像であろうと考えられます。しかし、曹洞宗のお寺の境内に、何故、阿弥陀如来石像が祀られているのか、小生にはまったく理解できません。

2015.09.04

コメント(0)

-

江戸市中のお寺にあった転切支丹類族墓石石仏

【江戸市中のお寺にあった転切支丹類族墓石石仏】 前述のお寺からそれほど離れていないお寺の境内にあった蒲生石仏です。上の墓石石仏の右側に戒名が彫られていますが、その下に「霊」と彫られています。下の墓石石仏の上部には「歸元」と彫られていて、左側の戒名の下にも「霊」と彫られています。そして、どちらの墓石にも施主の姓が彫られているのですが、その部分は暈かしてあります。 また享保四年は1719年で、宝永七年は1710年で、寛政十二年は1800年です。この頃にはこの一帯には武家屋敷が広がっていました。ですから、これらの墓石石仏は、武家のものであろうと考えられます。そして何よりも不思議なことは、このお寺は曹洞宗のお寺であるということです。ですから、何故墓石石仏に観音菩薩が彫られているのかが非常に気になります。 東京の山手線の内側にあるお寺の墓地を巡ったら、かなりの数のこうした不思議な墓石石仏に出会えるかもしれません。そして、こうしたことは会津ではそこら中で出会って来ました。ですから、こうした観音菩薩が本当に観音菩薩であるかどうかさえ疑わしくなります。 昨日辺りから少し涼しくなりましたが、猛暑日の連続で体調を崩しています。今夜はビタミン剤を飲んで寝ようと思っています。皆さまもどうぞ、お体をご自愛下さい。

2015.08.23

コメント(0)

-

江戸市中のお寺にあった不思議な墓石と織部灯籠

【江戸市中のお寺にあった不思議な墓石と織部灯籠】 前回ご紹介したのと同じお寺の境内にあった墓石と本堂の入口近くにあった織部灯籠です。この織部灯籠にも、竿の部分にキャソクを着た人物が彫られています。そして、この墓石の上部には「○」の中に卍が彫られています。司東真雄師の著書によれば、こうしたのが彫られている墓石も転切支丹類族の墓石であるとされています。 卍は地図記号では寺院を示していますが、ローマ帝国の時代には十字架のシンボルとして卍が用いられていましたし、ローマのカタコンベの壁に卍が彫られていると聞いたことがあります。そして、彫られている部分を文字が彫られている部分と比べると、別の人物が彫ったようにも見えます。これは、この墓石だけに言えることではなく、同じような墓石に会津で出会ったことがあります。 東京には、高遠石工が移住した一帯があるのですが、彼らは江戸城の石垣構築のために、その移住したところと江戸城を往復していたとされていますが、あの一帯を巡って見た限りでは、現在の八高線沿線や青梅線沿線、あるいは八王子周辺で墓石や石仏を彫っていたのではないかと考えられます。因みに、高遠城趾で石垣が築かれているところはごく一部ですし、江戸城の石垣が組まれ始めたのは、慶長十二年(1606)のことです。 そして、旧高遠藩領内にはかなりの数の不思議な石仏が残っています。それらの石仏に関してはここで何回もご紹介したことがありますが、禅宗のお寺に観音菩薩石仏や三十三観音石仏が並べられていたりします。そして、そうしたお寺の中には、三十三観音石仏が並べられているすぐ近くに、保科正之公と共に山形最上経由で会津に移住してきた家老の母親の十字墓があります。

2015.08.22

コメント(0)

-

江戸市中のお寺にあった不思議な墓石

【江戸市中のお寺にあった不思議な墓石】 2012年5月24日、山手線の内側の気になっていた一帯を訪ねてみました。この3枚の写真はとあるお寺で撮ったものです。多数の墓石や墓石石仏が斜面に並べられていましたが、その中に観音菩薩が彫られた墓石石仏がありました。驚きました。このお寺は浄土宗のお寺です。観音菩薩を祀ることは考えられません。 そして、中には戒名が彫られていた部分が破壊されている墓石もありました。原版で確認していますが、明らかに人為的に戒名が彫られた部分を切削しています。ただ、こうした表面破壊墓石はそれほど多くはありませんでした。しかし、こうした墓石以外にも転切支丹類族の墓石であることがはっきりしている墓石もありましたし、本堂の脇に織部灯籠が残っていました。このお寺から、北の丸まで車だったら15分か20分で行くことが出来るところです。 そして、江戸時代の中期以降は、この辺りは武家屋敷になっていたところですが、それまでは農地が広がっていました。おそらく、この一帯にあった村々に転切支丹類族がいたのであろうと思われます。そうした転切支丹類族が実際には転んでいなかったからこそ、観音菩薩が彫られた墓石石仏が残っているのであろうと思われます。 一度転んだキリシタンが、転切支丹として登録されていながらもキリシタンの信仰と習慣を保持し続けていたケースは、会津に残っている『転切支丹類族帳』にそうしたケースが記されていることから判ります。会津では、そうしたケースが少なくありません。そして、会津で宗門人別制度が施行されたのは、保科正之公が会津藩主になられてからのことであることは、『寛文風土記』『新編会津風土記』あるいは『会津藩家世実紀』に残っている記録から判ります。

2015.08.21

コメント(0)

-

保科正之公の生母、お静の方

【保科正之公の生母、お静の方】 2009年5月18日に、伊那高遠にある樹林寺を訪ねました。そして、山門を入ってすぐのところに、お静の方の供養塔がありました。戒名が「法紹日恵大姉」なっていて、その下に「淑霊」と彫られていました。お静の方の実家が転切支丹類族になっていたのですから、当然のことであろうと思われます。また、ウィキペディアには「静自身は日蓮宗を信仰していたため、正之の手で身延山久遠寺(山梨県身延町)にさらに改葬される。」と記されていますが、これは『会津藩家世実紀』にその記録があります。 ですから、保科正之公が洗礼をお受けになっていらっしゃったとしても、何の不思議もありません。キリシタンにとっては幼児洗礼は当然のことでした。それで、伝承が残っていないかと期待し続けていたのですが、一昨年、ある方から「保科正之公はキリシタンだったんです。私たちはそう教えられてきました」と教えていただきました。信頼できるかたです。 そして、保科正之公がお亡くなりになられたのは寛文十二年のことですが、この時にはまだ神道は葬儀を行っていないと、神道の研究をされている先生から教えていただきました。会津藩の家臣には「寺請」ではなく、「神道請」の家臣が多かったのですが、会津若松城下のお寺にある墓地に、神道の神霊名が彫られた墓石は非常に数が少ないです。そして、保科正之公がお亡くなりになられてから17年後の元禄二年には、武川源助・内藤勝左衛門以下、28名が「切支丹宗門類族之者従公儀御赦免」なっているのですが、この中にお静の方の実家の武士が含まれています。 ここで様々なキリシタンのモノをご紹介してきましたが、保科正之公が会津藩主になられて以降、キリシタンが処刑された記録は、『会津藩家世実紀』には一ヶ所しかありませんし、その記録が非常に不思議だったので気になっていたのですが、『新編会津風土記』にとある文書のことが記されてい流のを見付けて、その処刑の不思議さが消えました。彼らは間違いなくキリシタンであったと考えられますが、処刑されたのではなく、移住させられたのであろうと考えられます。

2015.08.21

コメント(0)

-

上総のキリシタン

【上総のキリシタン】 これは2009年2月2日に上総のとあるお寺の境内にあった「子安地蔵」石像です。抱かれている子供の衿の部分が非常に気になります。こうした衿のある着衣を着た子供の絵が、会津のとあるお寺にある観音堂に掲げられていました。そして、そのお寺も曹洞宗のお寺です。ただ、会津に住みはじめた頃に、その観音堂もキリシタンと関係があるということを耳にしたことがありました。 また、房総半島の南端から太平洋岸を北上する一帯には、江戸幕府が禁止した日蓮宗不受不施派のお寺が隠れていたとされています。勿論、現在はそうした日蓮宗不受不施派のお寺の活動は自由になっています。高校の日本史の授業では、ほとんど宗教に関することは説明されないのですが、江戸幕府は仏教を弾圧しています。「紫衣事件」などはその典型であろうと思われます。大徳寺や妙心寺の僧が皇室から賜った紫衣を幕命違反として妙心寺の単伝と東源、大徳寺の沢庵・王室という僧を罰した事案です。 「紫衣」は皇室が高層に与える最高位の僧服なのですが、幕府の許可なしにそれを受け取ることを幕府は禁じていたからです。これは寛永四年に起こったことですが、、寛永八年には、幕府は「新寺建立禁止令」を出しています。会津でも、『会津藩家世実紀』にこの「新寺」であるが故に破却されているお寺のことが記されています。これ以外にも、僧侶が妻帯していると判断された場合にも、僧侶が処罰されている記録が『会津藩家世実紀』に残っています。そして、寛永十年に幕府から出された長崎奉行に対する『下知状』に「伴天連入国禁止」が記されていました。この「伴天連入国禁止」は寛永十三年に出された下知状まで、続いています。 こうした幕府の対仏教政策と対キリシタン政策を時系列で考えていくと、キリシタンを禁止して以来、仏教をも弾圧していたと言わざるを得ません。そして、島原の乱の後、寛永十五年に日本人全員に「寺請証文」を持つことを義務化しています。学者の中には、この「寺請証文」の義務化をもって、キリシタンの全面禁止だとしている方もいらっしゃいます。そして、寛永十六年の『下知状』には、ポルトガル船の来航禁止が加えられましたが、この時にはまだ、保科正之公は高遠藩主でした。

2015.08.21

コメント(0)

-

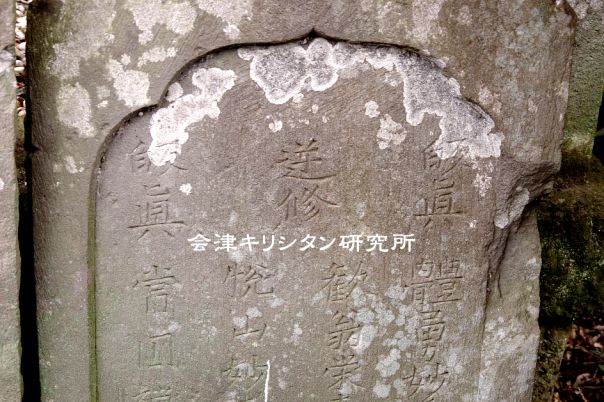

下野のキリシタン

【下野のキリシタン】 これは下野国のとある城跡に建てられているお寺の墓地にありました。「皈眞 逆修 皈眞」と上部に彫られています。柏書房の『異体字解読字典』ではこの「皈」は「帰」の同字として分類されています。「逆修」はキリシタンを表していると、とあるところで仏僧がお話しされていたと教えて下さった方がいらっしゃいました。 この写真と撮ったのは、2012年2月6日に東京分室から会津へ帰る途中で、この城跡を訪ねた時に撮った写真です。左端の戒名の二文字目は「圓」の略字です。本来、戒名には略字は用いません。しかし、こうした略字は、会津でも時々見かけます。「門」が略字になっている墓石もあります。関心のある方は、是非、お住いの近くにあるお寺の墓地を巡ってみて下さい。 東京だと、山手線の内側にあるお寺の墓地にもそうした略字が彫られていたり、異体字が彫られている墓石を見付けることが出来ますが、戒名が付けられているということは転切支丹類族の戒名であろうと思われます。また、会津のとあるお寺の墓地に残っている古い墓石のほとんどには、異体字や本来戒名には用いない文字が彫られている墓石が数多く残っています。 以前から気になっている下総多胡へ、近いうちに出掛けてこようと思っています。「樹林寺」という臨済宗のお寺が気になっているからです。臨済宗のお寺なのですが、観音菩薩が祀られているお堂があるようですし、保科正直はこの樹林寺の「夕顔観音」を模した像を伊那高遠に持ってきて、樹林寺というお寺を高遠城の近くに建てています。

2015.08.20

コメント(0)

-

信濃のキリシタン

【信濃のキリシタン】 この3枚の写真は、長野県のとあるお寺の境内で撮った写真です。上の墓石の上部には「一蓮」と彫られていますが、通常、墓石の正面には戒名だけが彫られます。それを考えると、この「一蓮」も転切支丹類族に付けられたものであろうと考えられます。そして、その近くに典型的な十字墓がありましたが、これらが残っているところから少し離れたところに3枚目に写真に写っている石塔がありました。 あるガイドブックを手に入れたら、この石塔は「逆修塔」と呼ばれていると書かれていました。三重塔のようになっていますが、それぞれの面には文字が彫られていて、その部分が赤く塗られています。殉教者のことが彫られているのかもしれませんが、彫られた文字を正確に読み取ることが出来ませんでした。 長野県では、伊那谷にも、佐久平にも、上田平にもキリシタンの痕跡が残っていますし、安曇野にもキリシタンの痕跡が残っています。そして、実に不思議なことなのですが、諏訪湖の周辺にもキリシタンの痕跡が残っていることを確認しています。そして、この近くには、大奥の女性たちの墓石が残っています。 長野県一帯には、しかし、キリシタンの痕跡がかなり残っています。そして、かなり広範囲に「双体道祖神」が分布しています。そして、長野県から群馬県に抜ける街道沿いにも、山梨県に抜ける街道沿いにもキリシタンの痕跡が残っています。

2015.08.20

コメント(0)

-

会津の「子安観音」像

【会津の「子安観音」像】 会津には、会津藩領内にも、天領南山御蔵入にも、こうした「子安観音」像が何体も残っています。この写真の「子安観音」像は、山の中にある村に建てられているお寺にありましたが、このお寺はもうかなり以前から無住になっているそうです。 勿論、無住になっていないお寺にも「子安観音」像が祀られているところは少なくありませんし、村の中に「子安観音」像が祀られている観音堂が建てられているところもあります。ですから、会津盆地や天領南山御蔵入の村々を繋いでいる道を車で走ると、そうしたお寺やお堂に出会うことができます。但し、内部が見えなくなっているところもあるので、すべてを見ることが出来るわけではありませんし、中にはいることが出来ないお堂も少なくありません。 いつもの年だとお盆が過ぎる頃には、会津盆地も涼しくなるのですが、今年は猛暑が連日続いているそうです。ある方に電話でお伺いしたら、「もしかしたら、田圃に流す水が制限されるかもしれない」とおっしゃっていました。それでも、お彼岸を過ぎたら、猛暑はないだろうと思いますから、関心のある方は是非、車で会津を訪ねてみて下さい。 ここで何回も記してきましたが、基本的には、キリシタンの痕跡が残っていない村に出会うことは非常に難しいです。そして、ここでご紹介したことのある石碑や墓石、あるいは首無し地蔵などに出会うのは非常に簡単だろうと思います。

2015.08.16

コメント(0)

-

会津の「子安観音」像

【会津の「子安観音」像】 これは去年の4月にある方から、この「子安観音」像があるところにあると教えていただいたので、東京へ荷物を運ぶ時に所長と立ち寄った時に撮った写真です。ここにこうした「子安観音」像があるとは思っていませんでしたが、この一帯の歴史を考えると、こうした「子安観音」像が祀られていても不思議ではないと思えてきます。 『新編会津風土記』に記されている村々の項に、成立年代が記されているのはごく一部です。また、墓地に残されている墓石に彫られた年号からでは、村の成立年代を推測することは不可能です。宗門人別制度が施行される前には、墓地に墓石を建てる習慣はありませんでしたし、死者に戒名を付けることも行われていませんでした。 ただ、『文禄三年蒲生家高目録』と『寛文風土記』や『会津鑑』『新編会津風土記』をデータベース化して、成立年代を推し量ることしかできません。そうした方法で推測できるケースも、多くはありませんが、村々に残っている姓を考えながら、村名の特徴を考えると、保科正之公と共に山形最上経由で会津に入って来た家々で成立した可能性のある村々を見付けることが出来ます。 また、非常に重要なことですが、『新編会津風土記』に記されている寺社の開基は、寛文期に行われた寺社改めに時に寺社から提出された文書をそのまま書き写していますから、それを採用することもできませんし、村があるところにお寺が建てられるということも考えられません。お寺に山号があることから、お寺は村の中ではなく、人里離れた山間に建てられたことも明らかです。

2015.08.16

コメント(0)

-

会津の「切支丹墓碑」

【会津の「切支丹墓碑」】 これは2009年12月2日に、天領南山御蔵入を巡った時に、以前から気になっていた墓地を再訪して撮った写真です。郡山市街地の如宝寺というお寺に残っている「切支丹墓碑」にそっくりな墓石です。如法寺を訪ねて、その切支丹墓碑を見た時に、この墓石を思い出しました。2001年に既にこの墓石に出会っていたからです。 この村に武装農耕民がいたことは、『新編会津風土記』に記されていることから明らかです。そして、その土豪の墓石も観音堂の裏に残っています。その墓石には、「大禅定門」という位号が彫られていますが、会津では「大禅定門」という位号が彫られた墓石は、極めて少ないです。 郡山の「切支丹墓碑」は、郡山市の教育委員会がそう命名したようですが、あの一帯の歴史を考え、如宝寺の墓地に残っている墓石を考えると、間違いなくキリシタンの墓石であろうと考えられます。また、それに纏わる史料があって、ある方がネット上で見付けて、小生にプレゼントして下さいました。 会津と郡山、そして現在の須賀川市や白河市にも、キリシタンの痕跡が残っていますし、白河の小峰城の石垣には、はっきりとした十字痕が残っています。因みに、蒲生氏郷が会津の領主だった時、白河の領主は蒲生氏郷の重臣の一人でした。そして、何よりも気になるのは、この墓石に「寛文十一辛亥年八月十二日」と彫られていることです。この時には、保科正之公はまだご存命でした。

2015.08.12

コメント(0)

-

会津の山村の墓地にあった首無し地蔵

【会津の山村の墓地にあった首無し地蔵】 今日は昨日までと比べると、少し涼しいですが、エアコンを着けないでパソコンの前に座っていると、低温サウナに入っているような感じがしています。それでも、先月の電力使用量がかなり増えていたので、出来るだけエアコンを作動しない温度に設定して過ごしています。 この写真は2008年9月6日に、江戸時代には会津藩領だった村の墓中で首無し地蔵を撮った写真です。首の落とし方は、会津の首無し地蔵の典型的な落とし方が為されていますが、こうした首無し地蔵も「廃仏毀釈」運動の結果であろうと思われます。 こうした首無し地蔵は、これまでにも多数の例をここでご紹介してきましたが、こうした村々にもキリシタンが伝わっていたことを示すモノが残っていますし、村の方と少しお話をしたら、やはりそういうことかと思わされました。 村名です。会津には同じ名前の村が多数ありますが、そうした村々には必ずと言っていいほどキリシタンの痕跡が残っています。ただ、非常に興味深いことなのですが、この一帯には、小生が「表面破壊墓石」と呼んでいる、戒名が彫られていた部分が切削されている墓石はありませんでした。

2015.08.12

コメント(0)

-

会津の不思議な墓石

【会津の不思議な墓石】 この墓石はここで何回もご紹介したことのある墓石です。江戸時代には会津藩領だった村の古い墓地に残っていました。「延享二年」は西暦1745年です。 この戒名の先頭の文字ですが、「示ロニも」という要素で構成されている創作文字です。しかも、「示」には濁点が付けられています。この墓石に最初に出会ったのは2000年のことでした。その時には、この先頭の文字が創作文字であることは判っていたのですが、「ジロニモ」と読めることには気が付いていませんでしたが、比較的最近になって気が付きました。 「ジロニモ」は「ヒエロニムス」のイタリア語名だそうです。ローマ・カトリック教会で使われているラテン語訳の聖書を翻訳した人物ですが、そうしたことを知っている人物がこの創作文字を18世紀半ばに作ったということになります。それで、何回かこの墓地とその周辺を巡ってきたことがあるのですが、ある村で出会った方とお話ししていた時に、かなり遅くまで、宗門人別制度に組み込まれながらもキリシタンが隠れ続けていたことを彷彿とさせることをお伺いしました。 会津はそうしたことが起こっていても不思議ではありません。『会津藩家世実紀』という保科正之公以降の会津藩に残っている文書を編纂したものがあるのですが、保科正之公が会津藩主になられてから、捕縛されたキリシタンで処刑されたケースは一つしかありませんが、それも気になっていたのですが、『新編会津風土記』という文化六年(1809)に編纂された風土記に、不思議な記録が残っていることに気が付き、『会津藩家世実紀』に残っているキリシタンの処刑が行われていないことに気が付かされました。

2015.08.10

コメント(0)

-

斑鳩の法隆寺

【斑鳩の法隆寺】 2007年12月に所用で奈良県へ行きました。前日、少し早めに着いたので、法隆寺を訪ねてきました。中学と高校の修学旅行で訪ねていたのですが、境内に墓地があったかどうか記憶になかったので、一番はそれを確かめるためでした。 法隆寺は元は南都六宗の法相宗のお寺だったのですが、現在は単立のお寺になっています。そうしたことを確かめながら、境内を歩き回ったのですが墓地はありませんでした。当然と言えば当然のことであろうと思います。法相宗のお寺は、その起源から学問の場でした。ですから、法隆寺の境内には多くの院が建てられています。そして、講堂の横には、学僧の寮が残っています。 江戸幕府が宗門人別制度の施行命令を発した時、法隆寺はその命令に含まれていなかったのかもしれませんし、死者に戒名を付け、葬儀で読経することを拒否したのかもしれません。あるいは、それぞれの院が宗門人別制度に組み込まれていたのかもしれませんが、境内にあった伽藍図には、墓地は記されていませんでした。 高校の日本史と世界史が一つの科目になるそうですが、日本史が世界史との関連で変化してきたことが、少しは理解出来るようになるかもしれません。また、キリスト教にはローマ・カトリックとプロテスタントしかないように思われていることが多いのですが、そうした誤解も解けるといいなと思ったいます。

2015.08.09

コメント(0)

-

1969年8月6日

【1969年8月6日】 1969年8月6日は、ヒロシマの平和記念公園のベンチで目を覚ましました。仲間と一緒にヒロシマへ行っていたのですが、あの時にはまだ平和記念公園にあった記念館を、前日にじっくり見て歩いて、衝撃を受けたので、仲間と離れて一人で平和記念公園で寝たからです。 「「核兵器も『弾薬』と解釈」「安保法案『輸送排除せず』」と朝刊の一面に見出しがありました。それで、総理大臣のスピーチに「非核三原則」がなかったことを理解できました。ヒロシマを訪ねたことのない方は、是非、一度訪ねて、原爆の恐ろしさを実感してきて下さい。こればかりは、理屈で考えても実感できません。 「化学兵器の輸送も条文上は排除されないとし、核兵器を搭載した戦闘機への給油も排除しない」と本文に書かれていました。そして、非核三原則を堅持し、また核拡散防止条約に加盟していることを根拠に、「まったく想定していない。あり得ない」とも防衛大臣はお答えになったとも書かれていました。 昨日6日は、ショックと暑さで一日、頭の中がすっきりしませんでした。防衛大臣は「これまでの特別委審議で、ミサイルや手りゅう弾、クラスター(集束)弾、劣化ウラン弾も弾薬にあたり、輸送を『法律上排除しない』と説明していたとも書かれていました。悲しいことです。平和を確立するため、抑止力を高めるために提案された安保法案は、とんでもない戦争法案だったことが、これで明らかです。そして、徴兵制は否定されていますが、「志願」は否定されていません。※「」内は、東京新聞8月6日朝刊より引用

2015.08.07

コメント(0)

-

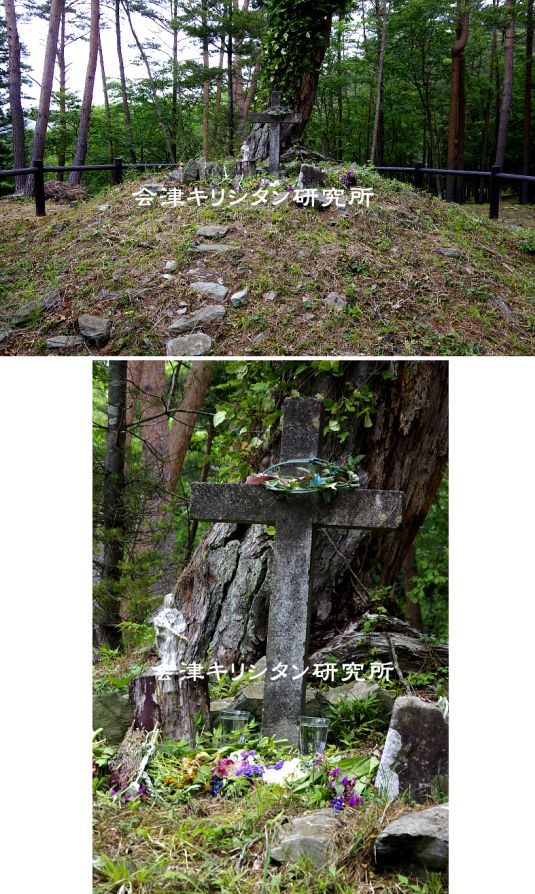

会津の不思議な「経塚」

【会津の不思議な「経塚」】 この経塚を最初に訪ねたのは、もうかなり以前のことです。ある方から、不思議な場所があると教えていただき、車で出掛けました。それ以来、この近くへ行くとここに立ち寄って、様々なことを考えました。 ここに建てられている案内板には、「経塚」だと書かれているのですが、ここにお寺が建てられていたという史料はありません。また、発掘したとも書かれていません。にもかかわらず「経塚」と断定したことが理解出来ません。 そして、この不思議な場所の近くにある墓地には、宝篋印塔が残っています。これは、この場所を最初に訪ねたときに確認していますし、ここでその時に撮った写真をご紹介したことがあります。 不思議なことですが、会津には、発掘していないのに経塚だとされているところが他にもありますが、そうした村々にははっきりとしたキリシタンの痕跡が残っています。

2015.08.06

コメント(0)

-

会津の六地蔵

【会津の六地蔵】 これは以前にもご紹介したことのある写真ですが、会津のとある村の墓地の入口に建てられていた石灯籠型六地蔵です。2枚目の写真に写っているように、冬期間にはまったく雪に埋もれてしまいます。そして三枚目の写真はこの六地蔵がある村の隣の墓地を冬期間に撮った写真です。江戸時代に建てられた小さな墓石は、すべて雪の下に隠れてしまいます。 こうした石灯籠型六地蔵は、どの村にでもあるわけではありませんが、会津藩領内や天領南山御蔵入に広く分布しています。この村々が属している市町村には、『新編会津風土記』にはまったく記されていない木地師の村の跡が残っているので、車で入れるところは訪ねてみましたが、それなりに不思議なモノが残っていましたし、当該市町村が発刊した調査報告書に載っている墓石に彫られた文字列からすると、明らかに、それらの村々が転切支丹類族だったことも判ります。それが不思議でならなかったのですが、最近になって、保科家の家臣団が帰農していることを教えていただきました。 旧高遠藩領内には、かなりの数のキリシタンの痕跡が残っています。やはり、保科家は保科郷にいた時からキリシタンになっていたようです。この猛暑では、出掛けることが出来ませんが、秋になって涼しくなったら、もう一度、保科郷を少しじっくり巡って見たいと思っていますし、保科正光の妻の出身地である真田郷も訪ねてみたいと思っています。 もう大分以前に従姉がカンパして下さったお金で、『真田町史』などを真田町で手に入れて読んだのですが、民俗的習慣などの中に、気になることがありました。同じような習慣が残っている村が会津藩領内にあります。そしてその習慣は、明らかに帰農した武士の間で発生したコトであろうと考えられます。

2015.08.06

コメント(0)

-

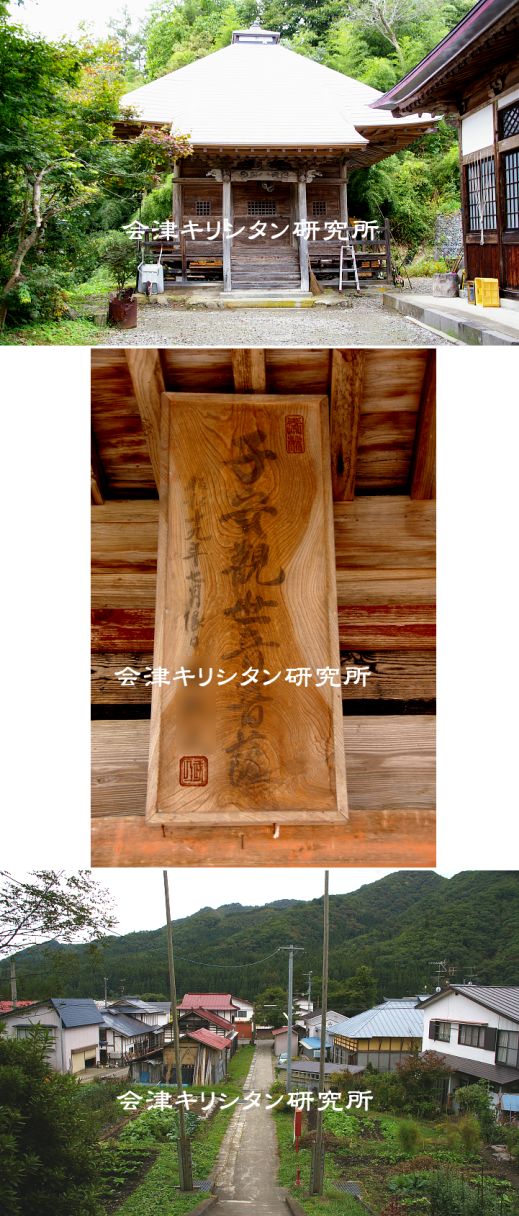

会津の不思議なお寺

【会津の不思議なお寺】 これは、それ以前からずっと気になっていた、とある村にあるお寺で撮った写真です。上の写真は境内にある観音堂で、「子安観世音菩薩」と書かれた扁額が掲げられていました。しかし、このお寺は曹洞宗のお寺です。右端に写っている建物がそのお寺の本堂です。曹洞宗のお寺の境内に何故観音堂が建てられているのか、小生には理解出来ません。禅宗のお寺が観音菩薩を祀るということは、考えられないからです。 それで、この観音堂の向きを測定したら、小生が「キリシタン方位角」と呼んでいる方向を向いていました。こうしたことはこのお寺に限ったことではありません。会津にある曹洞宗のお寺で、境内に観音堂が建てられているところは少なくありませんし、「子安観音」が祀られているのも少なくありません。こうしたことに関する不思議さを、とある禅宗のお寺のご住職にお伺いしたら、「ない、ない。」と微笑みながらおっしゃっていました。 それだけではありません。下の写真は参道を上がりきったところから、参道を撮った写真ですが、この曹洞宗のお寺が村の中に建てられていることをご理解いただけるだろうと思います。本来、お寺は山の中に建てられました。ですから、お寺には山号が付けられています。「比叡山延暦寺、天台宗、最澄、伝教大師」「高野山金剛峰寺、真言宗、空海、弘法大師」と中学の歴史の試験の前に覚えられた方も多いだろうと思います。 そして、一般民衆の中に入り込んでいた親鸞系のお寺でも、村の中にお寺を建てることはなかったと、真宗大谷派のお寺のご住職がおっしゃっていました。会津を巡り歩いて、非常に気になり続けていたのですが、何人ものお寺のご住職に色々なお話をお伺いして、会津における宗門人別制度のあり方は、一般的に考えられていることとは大きく異なっていることを知ることが出来ました。

2015.08.05

コメント(0)

-

会津の山村に建てられている案内板と墓地の百合の花

【会津の山村に建てられている案内板と墓地の百合の花】 この立て札が立てられていると、ある方から連絡があったので、驚いて、翌日ここを訪ねました。とある村の墓地の入口に建てられています。この立て札には「(伝説)」と書かれていますが、この立て札を建てられた方に偶然お会いすることが出来、お話をお伺いすることが出来たのですが、そのお話からすると、伝説ではなく、ある記録を読んだ方がお話しになったことから、ご自分たちの村がキリシタンであったことを知ることが出来たとのことです。 ここはかなり山の中の道路脇なのですが、この道路は何回も通ったことがあったのですが、その時にはこの立て札は立てられていませんでした。そして、この写真を撮ったのは2009年7月30日ですから、建てられてすぐに写真を撮ったということになります。この村のことに関しては、当該『市町村誌』をじっくり読んでいたので、かなり色々なことを知っていましたが、この立て札に出会い、建てた方からお話をお伺いすることで、またキリシタンに関する確実なことを知ることが出来ました。 会津には、帰農した武家が開墾に入った村がいくつもあります。そして、そうした村々には、それに関する伝承が途絶えてしまったところと、残っているところがあります。山村であろうと、会津盆地の平坦な部分であろうと、同じような村を見付けることは難しくありません。『文禄三年蒲生家高目録』『寛文風土記』『会津鑑』『新編会津風土記』を一体化したデータベースを解析していくと、それがはっきりと見えてきます。 今日も東京は猛暑日でした。一日中、頭の中がモワッとしていました。それでも、ここで様々な会津のキリシタンに関するデータを見ていて、蒲生家の家臣団や加藤家の家臣団、そして保科正之公と共に伊那高遠から山形最上経由で会津に入って来た家々が帰農していることを確認することが出来ました。この墓地に咲いている百合の花ですが、ユリが十字架のシンボルであることを知っている人々が、球根を植えたのかもしれません。

2015.08.03

コメント(0)

-

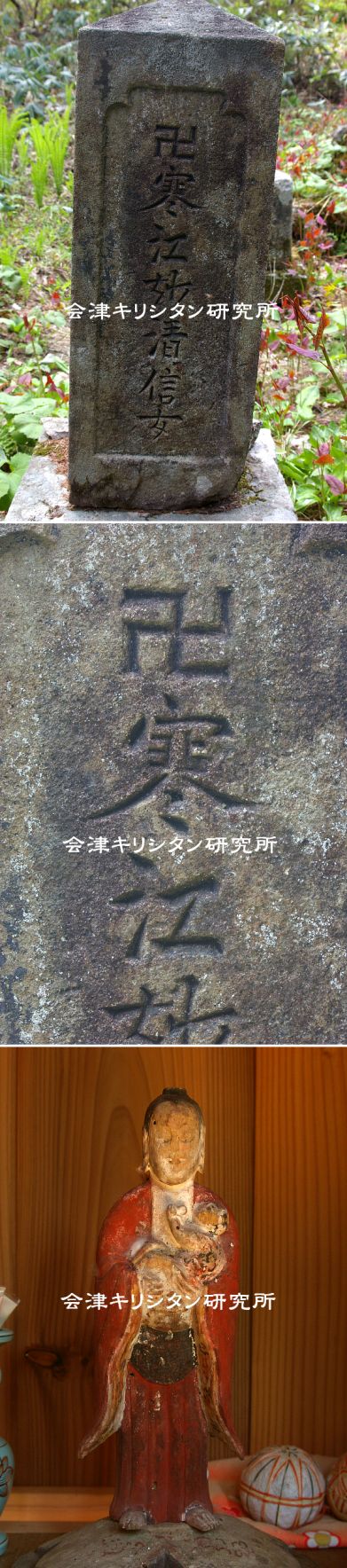

会津の山村にあった転切支丹類族墓石と「子安観音」像

【会津の山村にあった転切支丹類族墓石と「子安観音」像】 2008年4月29日に、戊辰戦争までは会津藩領だった一帯で、現在は福島県になっていないところを訪ねました。上の2枚の写真は、その村の手前にあった墓地に残っていた墓石です。戒名が「寒江妙清信女」と彫られているのですが、「寒」が異体字です。そして、上部に「卍」が彫られています。間違いなく転切支丹類族墓石です。そして、この「寒」の異体字が彫られた墓石は、会津のとある村のお寺の境内にも残っています。 この「寒」異体字に最初に出会ったのは、もうかなり以前のことで、柏書房の『異体字解読字典』では、「寒」の俗字として分類されています。一般に、戒名に用いる漢字は正字を楷書で書くとされていますし、小生この村に残っている「子安観音」像(3枚目の写真)からすると、転切支丹類族に使われたものであろうと思われます。 ただ、キリシタンの研究を始めて非常に気になったことは、多くのキリシタン研究書では、転切支丹類族に関する記述がないことです。ですから、勿論、こうした異体字が彫られている墓石に関する記述もありません。その為なのか、中学や高校の歴史の教科書にも「類族」という熟語が出ていません。そして、「転切支丹」と史料に記されているからといって、彼らが本当に転んでいたかどうかは、それを明らかにすることが出来る史料もありません。 そして、キリシタンであることが発覚し、宗門人別制度に組み入れられた人々を転切支丹と言ったとしても、彼らが本当に「転んで」いたかどうかは判りません。会津に残っている転切支丹類族帳には、一度転んだキリシタンが復活していて、その後もう一度捕らえられて牢で亡くなっていることが記されています。小生はこうした人々の苦しみや悲しみが気になって仕方がありません。

2015.08.02

コメント(0)

-

会津の不思議な観音堂

【会津の不思議な観音堂】 これは以前にもここでご紹介したことのある、会津のとある村にある観音堂と、中に祀られている十一面観音像です。墓地から少し山の斜面を登ったところに建てられていましたが、『新編会津風土記』にはこの観音堂に関する記述はありません。ですから、この観音堂に出会って非常に驚きました。 この墓地で出会った村の方にお伺いしたら、この村には「○○」という姓の家しかないとのことでした。そして、その「○○」という姓の家は、保科正之公が山形最上から会津へ移封されて来られた頃に、山形最上から会津へ移住してきた家であると『新編会津風土記』の別のところに記されています。 そして、この墓地にある墓石に彫られた戒名からすると、この村の檀那寺は浄土宗のお寺であろうと考えられます。ですから、この観音堂に祀られている「十一面観音菩薩」が気になって仕方がありません。それで、この村から少し下ったところにある浄土宗のお寺を訪ねてみたのですが、お寺のすぐ近くに毘沙門天石像が祀られていました。 しかし、浄土宗のお寺の檀家が、何故、こうした「十一面観音菩薩」ヲ祀ったのでしょうか。会津でも、浄土宗のお寺に観音堂が建てられているケースがありますが、念仏系の宗旨で観音菩薩を祀ることは実に不思議なことです。

2015.07.29

コメント(0)

-

会津の寛政五年の「子安観音」石仏

【会津の寛政五年の「子安観音」石仏】 これは今までにもご紹介したことのある「子安観音」石仏ですが、戦後、圃場整備の時に田圃の畦から掘り出されたものだと伝えられています。一体何故、田圃の畦に埋まっていたのか不思議でならなかったのですが、同じように田圃の畦に観音菩薩石仏などが並べられていた村が、旧高遠藩領内にありました。そして、それらの石仏は圃場整備の時に村の中にあるお寺の境内に運ばれていました。 ただ、この写真の「子安観音」石仏で気になるのは、「寛政五年」と彫られていることです。この石仏の右側には女性の戒名が彫られていますから、「寛政五年」はその女性が亡くなられた年であろうと考えられます。しかし、寛政五年は1793年です。ですから、江戸時代後期までキリシタンが隠れていたことが判ります。「子安観音」は仏像ではありません。観音菩薩はあくまでも菩薩ですから、子供を産むことも、授乳させることもありません。 こうした「子安観音」石仏も、会津のキリシタンの典型的なモノの一つだと言うことが出来ますが、会津には不思議なところに「子安観音」が祀られているところがあります。また、猪苗代湖の南部にも「子安観音」が祀られているところが何ヶ所もありますし、不思議な像が残されているところもあります。 そして、戊辰戦争の時にどの様なことが起こったかを考えると、会津藩士の中にも隠れていたキリシタンがいたことがはっきりしています。そして、保科正之公がお亡くなりになられた時にはまだ、神道は葬儀をしていません。そして、『会津藩家世実紀』に残っている記録から、保科正之公の生母・お静の方がキリシタンであった可能性は非常に高いと考えられます。こう考えると、会津にかなりの数の「子安観音」像が残っていることも不思議ではなくなります。

2015.07.28

コメント(0)

-

会津の転切支丹移住開墾政策

【会津の転切支丹移住開墾政策】 保科松平会津藩では、転切支丹が移住開墾させられたことは、『会津藩家世実紀』に残っている記録から判りますが、『文禄三年蒲生家高目録』と『寛文風土記』と『会津鑑』そして『新編会津風土記』のデータを一体化したデータベースからは、そうした移住開墾政策で出来た村々を知ることが出来ます。この石仏と十字墓が墓地に残っている村も、草紙田村の一つであろうと考えられます。 そして、観音菩薩石仏に彫られている「為逆修」の「逆修」はキリシタンを示していると、岩手県で仏僧からお伺いしたと、ある方から教えていただきました。この石仏に最初に出会ったのは1998年でしたから、この時も「やはりそういうことか」と考えざるを得ませんでした。 この一帯の村々は、保科正之公が会津藩主であられた時に成立した村であろうと思われますが、蒲生氏郷の家臣だった家々が残っていると考えられます。そして、1998年には窓墓地の整備が行われておらず、草に埋もれていたのではっきり判りませんでしたが、最近になって墓地が整備されて、こうした写真を撮ることが出来ました。 そして何よりも、この一帯には長大な堰が造られているのですが、それを行ったのは会津藩でした。つまり、その長大な堰を造ることによって新田を開墾することが出来たということでもあります。転切支丹を移住させたのですが、保科会津藩は彼らを庇護していたということでもあります。こうしたことはこの一帯に限られたことではなく、保科正之公が会津藩主になられてから成立したと考えられる村では、同じような堰が造られていることが珍しくありません。

2015.07.27

コメント(0)

全17478件 (17478件中 1-50件目)