PR

X

Category

カテゴリー未分類

(0)江戸切絵図歩きめぐり

(96)帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録

(39)東日本支線の旅

(42)西日本支線の旅

(17)島歩きの旅

(13)その他

(85)(完結)東海自然歩道

(52)(完結)四国遍路

(77)(完結)首都圏自然歩道

(35)(完結)東北一周徒歩旅行

(89)(完結)関東外周山つなぎの旅

(148)(完結)中国一周徒歩旅行

(57)(完結)南関東低山つなぎの旅

(61)(完結)支線の旅

(39)(完結)北陸縦断徒歩旅行

(50)(完結)北海道一周徒歩旅行

(77)(完結)九州一周徒歩旅行

(49)(完結)周遊の旅(ルート1)

(44)(完結)東北周遊徒歩旅行

(28)(完結)東京歩きめぐり

(256)(完結)学生時代のスペインの旅

(43)(完結)学生時代の中南米の旅

(85)(完結)学生時代の中東の旅

(51)(完結)帆船模型 PEGASUS 製作記録

(29)(完結)帆船模型 BADGER 製作記録

(16)(完結)帆船模型 BOUNTY 製作記録

(19)(完結)帆船模型 CHARLES YACHT 製作記録

(8)(完結)帆船模型 PANDORA 製作記録

(35)(完結)帆船模型 ENTERPRIZE 船尾部分 製作記録

(40)徒歩旅行の地図

(8)Keyword Search

▼キーワード検索

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

Comments

Calendar

カテゴリ: (完結)東京歩きめぐり

2020年10月13日(火)晴

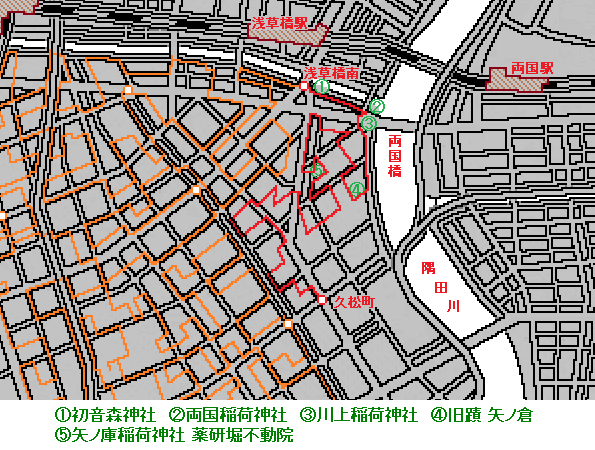

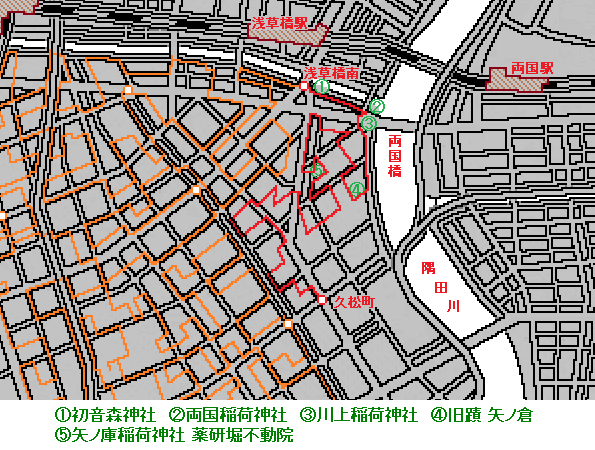

予報によると東京では、明日から一週間ほど曇りや雨の日が続くらしい。今回歩くのは、中央区の東日本橋1~3丁目・日本橋久松町。08:35 浅草橋南交差点 、【 東京歩きめぐり 第175回 】を歩き始める。

東日本橋1~3丁目。ビルの2階に鎮座する「初音森神社」は、元弘年間(1331~34年)この地に創建されたと伝わる。明暦の大火(1657年)後 郡代屋敷建設のため隅田川東岸(現在の墨田区千歳)へ遷座させられたが、1948年 旧蹟地である現在地に摂社として建立された。

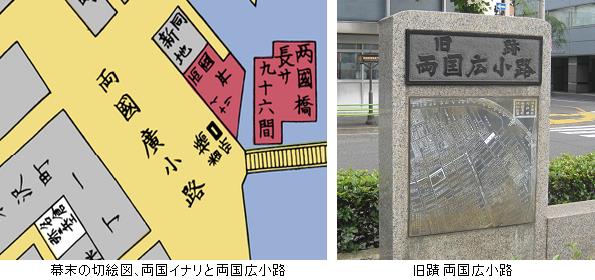

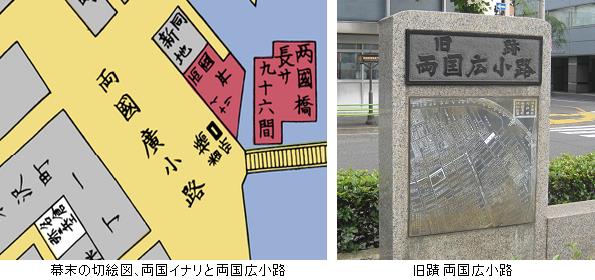

ビルの隙間の奥に鎮座する「両国稲荷神社」は、予めその存在を知っていなければ見つけることのできない小さな神社。かつて当地にあった稲荷を復活させたものらしい。幕末の切絵図には、隅田川縁に大きく「両国イナリ」と記されているが、本当に同じ神社ということなのだろうか。

靖国通り北側に「旧蹟 両国広小路」碑がある。明暦の大火の教訓から避難路として隅田川に両国橋が架けられ、延焼防止のため橋沿いの一帯は火除け地に指定された。これが両国広小路となり、上野・浅草と並ぶ盛り場として発展した。

1628年(寛永5年)創建と伝わる「川上稲荷神社」は、江戸幕府の乗船場にあったものを 1869年(明治2年)現在地に遷座したという。「旧蹟 矢ノ倉」碑。1645年(正保2年)幕府は当地に谷之御蔵と称する米倉を建て、そこに至るL字型の入堀として「薬研堀(やげんぼり)」を開削した。

1698年(元禄11年)谷之御蔵は火災により焼失。米倉は築地に移転し、薬研堀は大半が埋め立てられた。幕末の切絵図には「薬研堀埋立地」と記されている。「矢ノ庫稲荷神社」は、幕府が米倉の守護を祈念して勧請したのが起源という。

「薬研堀不動院」を訪れる。1585年(天正13年)紀州の根来寺が豊臣秀吉勢の兵火に遭った際、大印僧都が不動明王像を守護して東国に下り、1591年(天正19年)隅田川のほとりに堂宇を建立したのが当院の起源とされる。

日本橋久松町。町名の由来は不明。09:20 久松町交差点 。江戸時代 この辺りに「山伏の井戸」があった。紀州の修験者が多く住んだ地区だったためそう呼ばれ、歯痛に効験があったという。幕末の切絵図にも「山伏井戸」と記されている。【 東京歩きめぐり 第175回 】はここで終わり。

予報によると東京では、明日から一週間ほど曇りや雨の日が続くらしい。今回歩くのは、中央区の東日本橋1~3丁目・日本橋久松町。08:35 浅草橋南交差点 、【 東京歩きめぐり 第175回 】を歩き始める。

東日本橋1~3丁目。ビルの2階に鎮座する「初音森神社」は、元弘年間(1331~34年)この地に創建されたと伝わる。明暦の大火(1657年)後 郡代屋敷建設のため隅田川東岸(現在の墨田区千歳)へ遷座させられたが、1948年 旧蹟地である現在地に摂社として建立された。

ビルの隙間の奥に鎮座する「両国稲荷神社」は、予めその存在を知っていなければ見つけることのできない小さな神社。かつて当地にあった稲荷を復活させたものらしい。幕末の切絵図には、隅田川縁に大きく「両国イナリ」と記されているが、本当に同じ神社ということなのだろうか。

靖国通り北側に「旧蹟 両国広小路」碑がある。明暦の大火の教訓から避難路として隅田川に両国橋が架けられ、延焼防止のため橋沿いの一帯は火除け地に指定された。これが両国広小路となり、上野・浅草と並ぶ盛り場として発展した。

1628年(寛永5年)創建と伝わる「川上稲荷神社」は、江戸幕府の乗船場にあったものを 1869年(明治2年)現在地に遷座したという。「旧蹟 矢ノ倉」碑。1645年(正保2年)幕府は当地に谷之御蔵と称する米倉を建て、そこに至るL字型の入堀として「薬研堀(やげんぼり)」を開削した。

1698年(元禄11年)谷之御蔵は火災により焼失。米倉は築地に移転し、薬研堀は大半が埋め立てられた。幕末の切絵図には「薬研堀埋立地」と記されている。「矢ノ庫稲荷神社」は、幕府が米倉の守護を祈念して勧請したのが起源という。

「薬研堀不動院」を訪れる。1585年(天正13年)紀州の根来寺が豊臣秀吉勢の兵火に遭った際、大印僧都が不動明王像を守護して東国に下り、1591年(天正19年)隅田川のほとりに堂宇を建立したのが当院の起源とされる。

日本橋久松町。町名の由来は不明。09:20 久松町交差点 。江戸時代 この辺りに「山伏の井戸」があった。紀州の修験者が多く住んだ地区だったためそう呼ばれ、歯痛に効験があったという。幕末の切絵図にも「山伏井戸」と記されている。【 東京歩きめぐり 第175回 】はここで終わり。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[(完結)東京歩きめぐり] カテゴリの最新記事

-

東京歩きめぐり 総括 2022.10.03

-

【 東京歩きめぐり 第243回 】 根岸… 2022.09.22

-

【 東京歩きめぐり 第242回 】 下谷… 2022.09.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.