全1688件 (1688件中 1-50件目)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

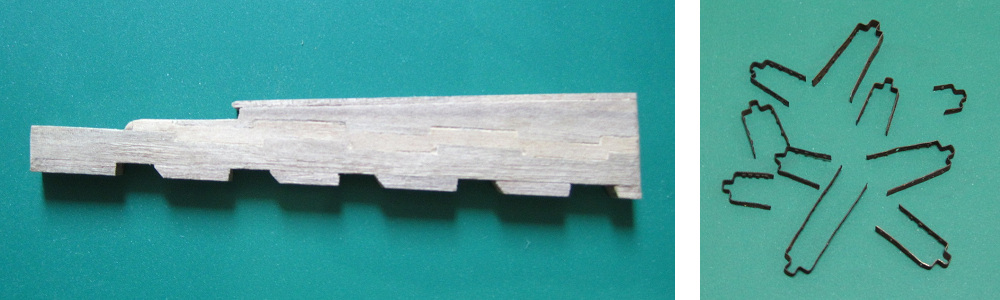

2025年11月20日(木)1mm 厚・2mm 厚のウォールナット板材を貼り合わせ、6mm 厚のラダー(Rudder 舵)を製作する。ヒンジ(Hinge 蝶番)を製作する。材料は0.2mm 厚の真鍮板。ヒンジは薬品で黒染めする。

2025.11.20

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

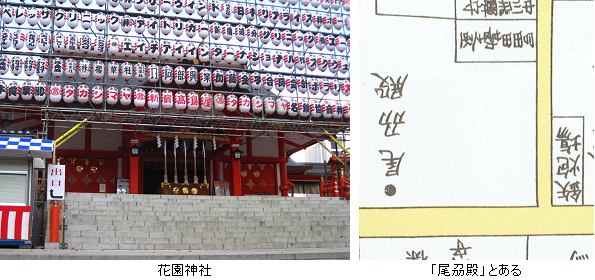

2025年11月15日(土)晴少し雲があるが、歩きめぐり日和。今回歩くのは、嘉永7年(1854年)板「牛込市谷大久保絵図」のうち、現在の新宿区新宿5~7丁目に当たる地区。07:45 花園小学校前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】を歩き始める。新宿の総鎮守「花園神社」を訪れる。寛永年間(1622~44年)旧社地が旗本屋敷に取り込まれ、幕府に訴えたところ、尾張藩(61.95万石 御三家)下屋敷の一部である現在地を拝領、遷座した。切絵図には神社の記載がないが、尾張藩下屋敷は「尾刕(州の異字体)殿」と載っている。「西光庵」を訪れる。文化12年(1815年)の創建。切絵図には「西光寺」とある。ここには尾張徳川家14代藩主慶勝の墓所がある。慶勝は尾張藩の支藩である高須藩(3万石 親藩)の出身で、高須4兄弟の長男。弟には尾張藩15代藩主茂徳(もちなが)、陸奥国会津藩(23万石 親藩)藩主松平容保(かたもり)、伊勢国桑名藩(11.3万石 親藩)藩主松平定敬(さだあき)がいる。「西向(にしむき)天神社」を訪れる。安貞2年(1228年)創建と伝わる。切絵図に「西向天神」「不二」とある。天保13年(1842年)に富士塚が築造されたが、明治時代に撤去された。現在 天神社南隣りの天神山児童遊園にある富士塚は、大正14年(1925年)に再建されたもの。天神社北隣りの「大聖院」は、明治維新による神仏分離まで、西向天神社の別当寺だった。境内に中世の板碑「紅皿の碑」がある。紅皿は、太田道灌の「山吹の里」伝説に登場する少女。「七重八重 花は咲けども 山吹の 実のひとつだに なきぞかなしき」で知られる。道灌の死後、紅皿は尼となってこの近辺に庵を建て、死後その地に葬られたという。切絵図に「松平佐渡守」とあるのは、出雲国広瀬藩松平家(3万石 親藩)下屋敷。広瀬藩は出雲国松江藩(18.6万石 親藩)の支藩。明治時代に下屋敷跡地は旧加賀藩主前田侯爵家の別邸となり、当時の地図に屋敷が記されている。現在は新宿イーストサイドスクエアなどが建っている。「久左衛門坂」を上る。切絵図には「久右(左の誤記と思われる)エ門坂」とある。この坂道を開いたのが、徳川家康の江戸入府以前から当地に住んでいた島田久左衛門だったことに、坂名は由来する。09:05 東戸山小学校前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】はここで終わり。花園小学校前 → 東戸山小学校前 : 5.3 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 358.9 km )

2025.11.15

コメント(0)

-

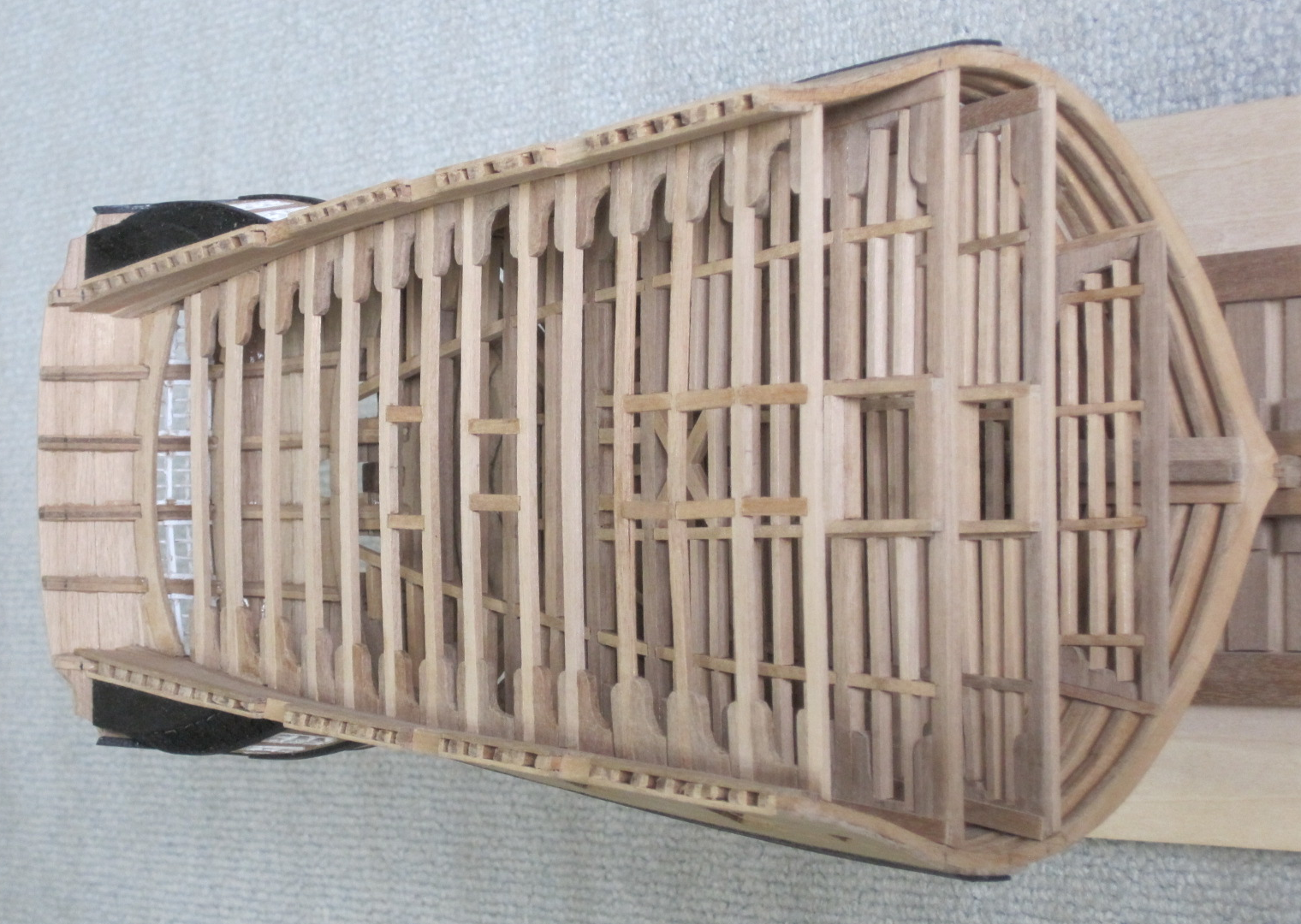

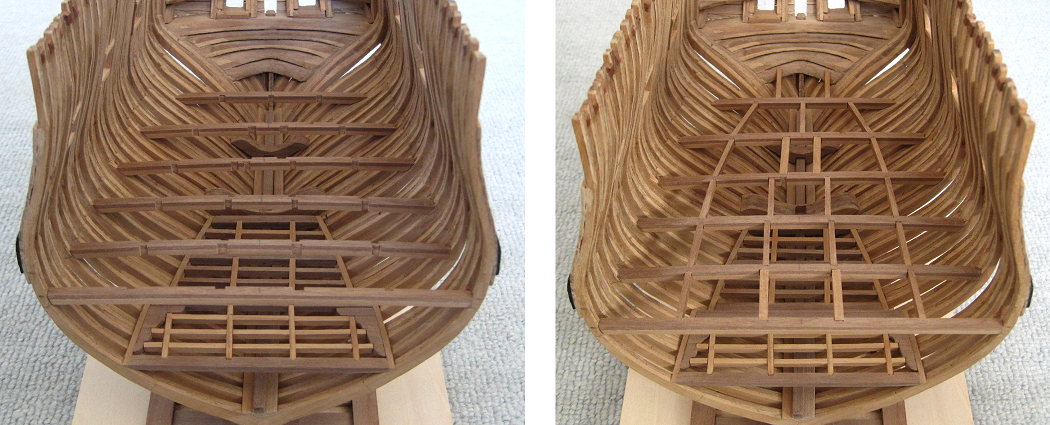

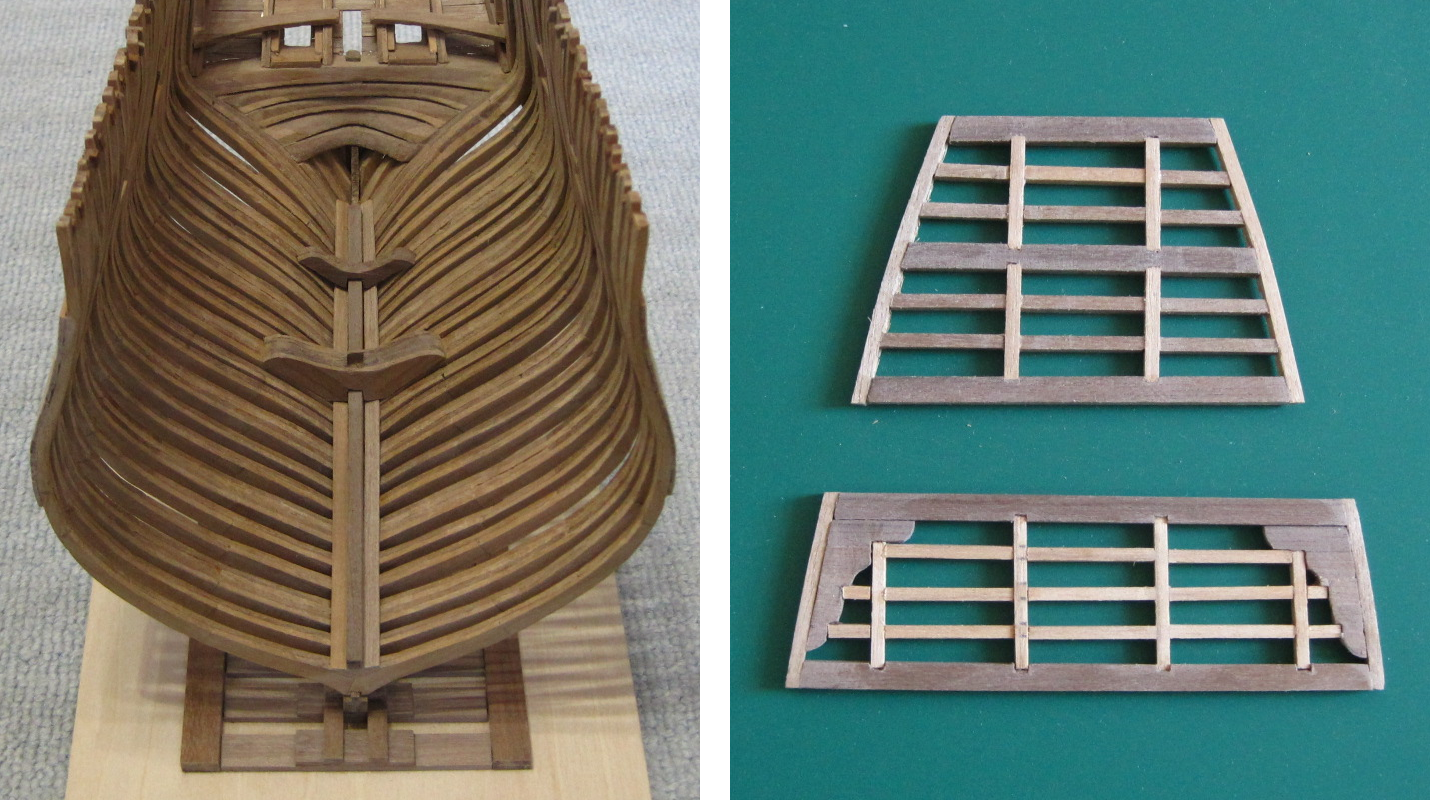

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

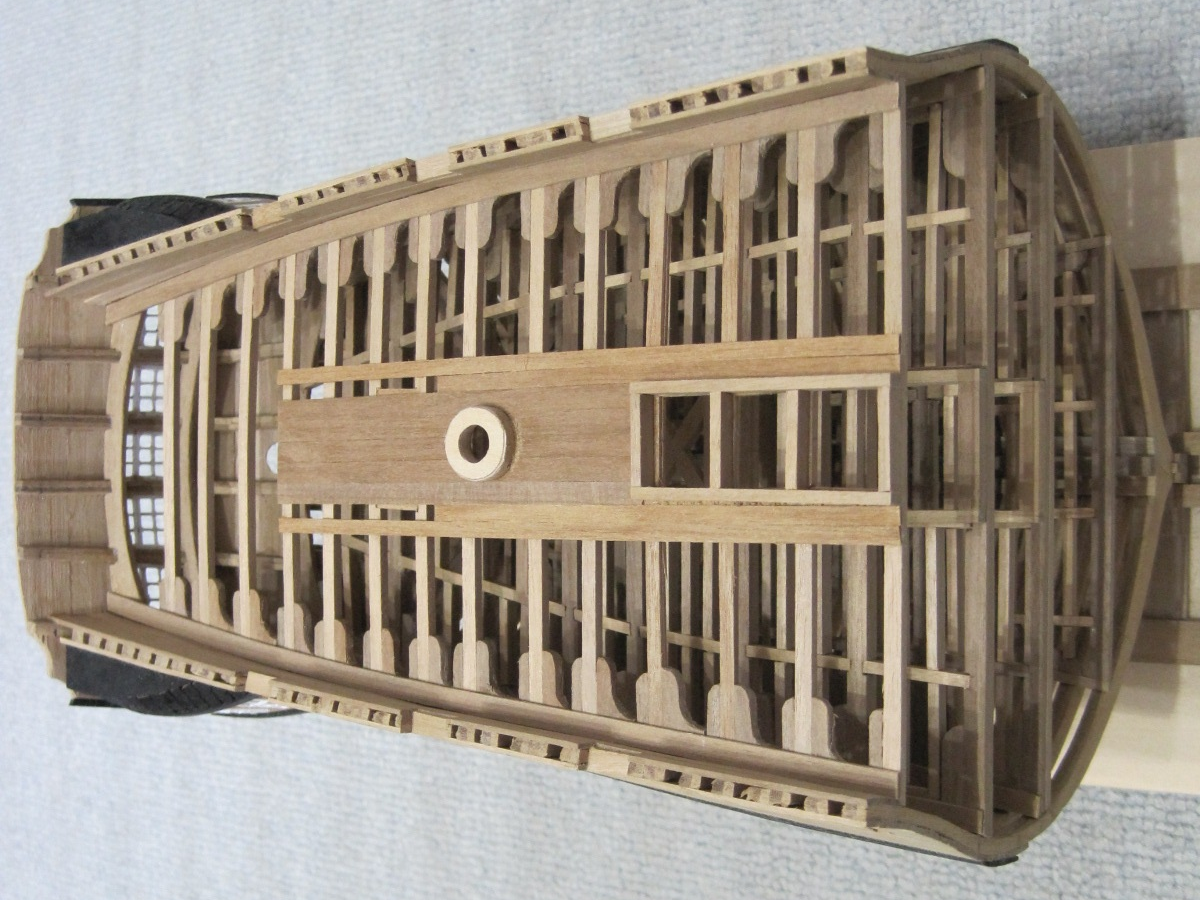

2025年11月10日(月)スターンギャラリーの外枠を取り付ける。材料は、黒く塗装した2mm 厚 x 4mm 幅のウォールナット板材を加工。スターンギャラリーにシアーレール・ウェイストレール等を取り付ける。材料は、黒く塗装した1mm 厚 x 2mm 幅のウォールナット板材を加工。曲線部分は 0.39mm 厚の航空ベニヤを加工。

2025.11.10

コメント(0)

-

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

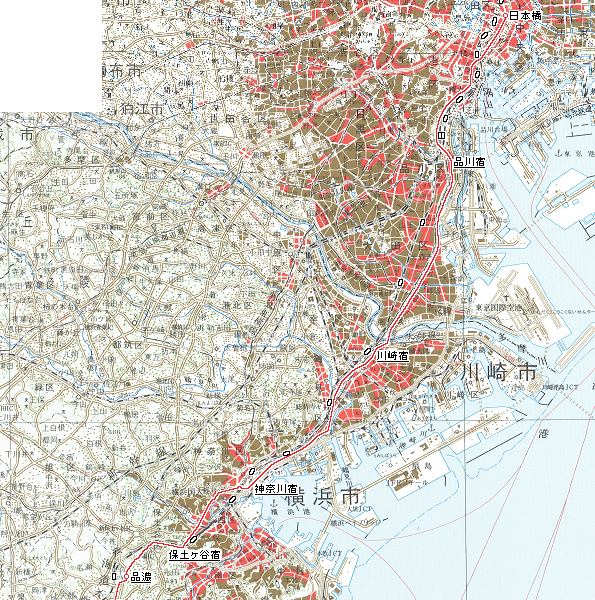

2025年11月04日(火)晴06:03 JR横須賀線 東戸塚駅下車。運賃 740円。今日は東海道歩きの最終区間、 日本橋まで歩く予定。06:15 品濃(しなの)。今年5月8日の【 東日本支線の旅 37日目/東海道 13日目 】の続きを歩き始める。快晴。今朝の横浜の最低気温は10.4℃ 。歩いていれば、寒さを感じない。06:20 「品濃一里塚」。東西の両塚が現存する。06:30 「境木地蔵」。地蔵堂の建立は 1659年(万治2年)、泥棒除けに御利益があるという。ここまでが相模国。ここからが武蔵国。07:05 「保土ヶ谷宿」。本陣は1軒。苅部家が務めた。跡地に通用門が残っている。苅部家の祖先は小田原北条氏の家臣といわれ、1601年(慶長6年)幕府の命により保土ヶ谷宿の本陣・名主・問屋の三役を拝命。1870年(明治3年)に本陣が廃止されるまで、11代にわたり三役を務めた。08:10 「神奈川宿」。宿場が設置されたのは 1601年(慶長6年)。本陣は2軒。神奈川本陣は石井家、青木本陣は鈴木家が務めた。解説板があるだけで、遺構はない。ここから3.8kmほど、単調な国道15号線を歩くことになる。08:30 あんぱん休憩。09:10 東海道は国道15号を離れ、生麦の旧道に入る。1862年(文久2年)この旧道で、薩摩藩島津久光の行列に遭遇したイギリス人3名を薩摩藩士が殺傷する「生麦事件」が起きた。「生麦事件碑」「生麦事件発生場所」解説板がある。10:15 「松尾芭蕉句碑」。1694年(元禄7年)郷里の伊賀に帰る芭蕉を、門人たちが川崎宿のはずれで見送った。別れを惜しむ芭蕉が詠んだ句が「麦の穂を たよりにつかむ 別れかな」。この5か月後、芭蕉は大阪で没した。10:35 「川崎宿」。1623年(元和9年)宿場が設置された。本陣は2軒(かつては3軒)。上の本陣は佐藤家、下の本陣は田中家が務めた。解説板があるだけで、遺構はない。10:45 「六郷橋」。1600年(慶長5年)関ヶ原の戦いを前にした徳川家康が、多摩川に「六郷大橋」を架橋させた。橋は何度か架け直されたが、1688年(貞享5年)の洪水により流失して以降、再建されなかった。1709年(宝永6年)川崎宿の本陣・問屋を務める田中休愚が、多摩川の渡船「六郷の渡し」を川崎宿が請け負う許可を幕府から得たことにより、宿場の繁栄をもたらす基礎を築いた。多摩川を渡る。ここまでが神奈川県。ここからが東京都。国道15号線を行く。11:30 あんぱん休憩。12:30 「鈴ヶ森刑場跡」。1651年(慶安4年)幕府により開設。丸橋忠弥(由井正雪の乱)・八百屋お七・天一坊などが、この地で処刑された。東海道はここで国道15号線を離れる。13:10 「品川宿」。 1601年(慶長6年)宿場が設置された。本陣は1軒(江戸時代前期には2軒あった)。本陣は鶴岡家・鳥山家など度々入れ替わった。跡地には石標・解説板がある。品川宿は遊郭としても栄え、吉原と双璧をなした。品川宿を出ると、また国道15号線。都心のビジネス街・繁華街を行く。休憩する場所もなく、歩き続けるしかない。13:45 「高縄大木戸跡」。東海道の江戸府内入口の木戸は、1710年(宝永7年)に札の辻(現在の港区芝)から移転してきた。現在、東側の石垣が保存されている。品川駅前・銀座などは外国人観光客で混雑していて、通行の邪魔。15:05 「日本橋」に到着する。京都三条大橋から 492.8 km 。JR新日本橋駅 15:18 発の総武線に乗り、15:35 自宅に帰り着く。運賃 170円。足掛け3年、延べ14日、交通費・宿泊費 74640円の旅だった。国府津 → 品濃 : 38.5 km( 東海道累計 492.8 km ) ( 東日本支線の旅累計 1249.5 km )

2025.11.04

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

2025年10月30日(木)2mm 厚 x 4mm 幅のウォールナット板材でハッチの枠を製作、クォーターデッキビームに取り付ける。クォーターデッキの一部に、1mm 厚のウォールナット板材で甲板の下張りをする。甲板下張りにミズンマスト用を穴を開け、ミズンチャンネルを取り付ける。

2025.10.30

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

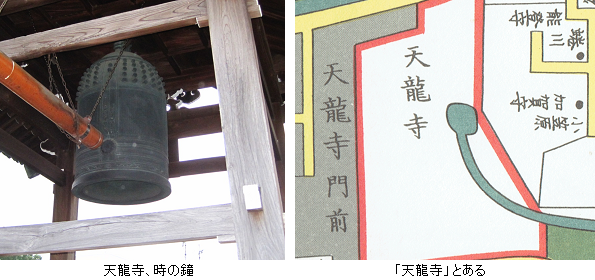

2025年10月25日(土)曇このところの東京は、曇り空と雨降りばかり。今日も肌寒い。今回歩くのは、文久2年(1862年)板「内藤新宿千駄ヶ谷辺図」のうち、現在の新宿区新宿1~4丁目に当たる地区。07:55 新宿4丁目南交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】を歩き始める。「天龍寺」を訪れる。天和3年(1683年)に牛込納戸町(現在の新宿区納戸町)から現在地へ移転してきた。ここには江戸三名鐘のひとつとされる「時の鐘」がある(他のふたつは上野の寛永寺と市谷の亀岡八幡宮)。現在の梵鐘は3代目、明和4年(1767年)の鋳造。かつて境内に池があり、渋谷川の源流のひとつだった。切絵図の天龍寺にも池と川が描かれている。切絵図に「内藤新宿」とあるのは、元禄11年(1698年)に幕府から設置が許可され、翌年開設された宿場。信濃国高遠藩内藤家(3.3万石 譜代)下屋敷の一部がその用地に当てられたことに、宿場名は由来する。日本橋から2里弱の距離にあり、甲州街道の最初の宿場になった。切絵図の内藤新宿の西端に「追分」とあるのは、甲州街道と青梅街道の分岐点。甲州街道はここで南に折れてから西へ、青梅街道は直進して西へ向かう。現在、新宿3丁目交差点の一角に、「新宿原標 ここが追分」と記された円形の絵地図がある。「太宗寺」を訪れる。慶長元年(1596年)頃に開かれた草庵が起源とされる。高遠藩内藤家の菩提寺で、歴代藩主の墓所が置かれた。境内にある江戸六地蔵のひとつ「銅造地蔵菩薩坐像」は正徳2年(1712年)の造立。「閻魔像」で知られ、切絵図にも「太宗寺 エンマ堂」とある。「成覚寺(じょうかくじ)」を訪れる。文禄3年(1594年)創建と伝わる。切絵図には「成覚院」とある。境内の「子供合埋碑」は、内藤新宿で死んだ飯盛女(遊女、子供ともいう)の供養碑。黄表紙といわれるジャンルを開拓し、寛政元年(1789年)に没した戯作者恋川春町の墓所がある。「正受院」を訪れる。文禄3年(1594年)創建。切絵図には「正受院 三途川老婆」とある。境内の「奪衣婆像」は咳止めに霊験があるとされ、幕末頃には江戸中から参詣者を集めた。頭から綿を被っているのは、祈願の御礼に綿を奉納する習慣があったためで、「綿のおばば」とも呼ばれる。切絵図に「百人組」「二十五キト云」とある。百人組は幕府の鉄砲隊で、伊賀組・甲賀組・根来組・二十五騎組の4組があり、各組100人の同心で構成された。二十五騎組は現在の新宿1丁目に屋敷があり、与力25騎(他の3組は20騎)が同心を束ね、屋敷地は「二十五騎町」と呼ばれるようになった。08:55 花園小学校前、【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】はここで終わり。新宿4丁目南交差点 → 花園小学校前 : 3.8 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 353.6 km )

2025.10.25

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

2025年10月20日(月)2mm 厚のウォールナット板材でロッジングニー(Lodging knee 肘材)を製作、クォーターデッキビーム(Quarter deck beam 後甲板梁)に取り付ける。

2025.10.20

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

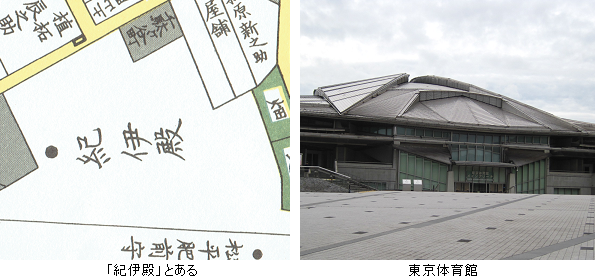

2025年10月13日(月)曇スポーツの日。曇り空。今回歩くのは、文久2年(1862年)板「内藤新宿千駄ヶ谷辺図」のうち、現在の渋谷区千駄ヶ谷1~6丁目に当たる地区。07:30 仙寿院交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】を歩き始める。切絵図に「紀伊殿」とあるのは、紀州徳川家(55.5万石 御三家)の抱屋敷(かかえやしき)。抱屋敷とは、幕府から拝領した屋敷ではなく、大名が自費で購入した土地に建てた屋敷。明治10年(1877年)徳川宗家が紀州屋敷の跡地に本邸を構え、世間からは「千駄ヶ谷御殿」と呼ばれた。当時の徳川宗家当主は16代家達(いえさと)。明治17年(1884年)家達は公爵に叙され、明治20年(1887年)には明治天皇が千駄ヶ谷の徳川公爵邸に行幸した。現在、徳川公爵邸の跡地には東京体育館などがある。「鳩森(はとのもり)八幡神社」を訪れる。貞観2年(860年)慈覚大師(円仁)が正八幡宮として奉ったことが縁起と伝わる。切絵図には「千駄ヶ谷八幡宮 別當瑞圓寺」とある。境内には寛政元年(1789年)築造の冨士塚がある。標高は6mほど。頂上近くには富士山の溶岩が配置されている。「聖輪寺」を訪れる。神亀2年(725年)行基菩薩の開基と伝わる。切絵図には「聖輪寺 観音」とある。行基菩薩の作といわれる本尊の如意輪観音像があったが、空襲に遭って焼失した。寺の南側の「観音坂」の名前は、聖輪寺の如意輪観音に由来する。「千壽院」を訪れる。正保元年(1644年)徳川家康の側室養珠院(お萬の方)の発願により創建された。養珠院は、紀州徳川家初代藩主頼宜(家康の十男)と水戸徳川家(35万石 御三家)初代藩主頼房(家康の十一男)の生母。切絵図には「千壽院 新日暮シト云」とある。江戸時代、この地の風景が谷中(現在の台東区)の日暮里(にっぽり)に似ていたことから、新日暮里(しんひぐらしのさと)とも呼ばれた。08:50 新宿4丁目南交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】はここで終わり。仙寿院交差点 → 新宿4丁目南交差点 : 6.5 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 349.8 km )

2025.10.13

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

2025年10月10日(金)2mm 厚 x 3mm 幅のウォールナット板材を曲げてキャンバー(Camber 反り)を付け、クォーターデッキビーム(Quarter deck beam 後甲板梁)を製作。フレームに取り付ける。2mm 厚 x 3mm 幅のウォールナット板材でカーリング(carling 部分的縦梁)を製作。クォーターデッキビームに取り付ける。

2025.10.10

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

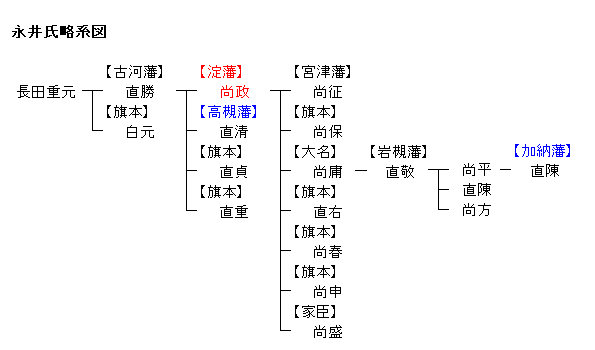

2025年10月04日(土)曇一時晴朝の空気がひんやり。今回歩くのは、元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の新宿区信濃町・大京町・霞ヶ丘町に当たる地区。07:45 長善寺前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】を歩き始める。信濃町・大京町。信濃町の町名は、かつてこの地に永井信濃守尚政の下屋敷があったことに由来する。尚政は2代将軍徳川秀忠の近習となり、大坂の陣で戦功を挙げた。寛永10年(1633年)下総国古河藩から加増移封され、山城国淀藩永井家(10万石 譜代)の初代藩主となった。切絵図を見ると、この近辺に永井姓の大名・旗本5家の屋敷がある。「永井肥前守」とあるのは、美濃国加納藩永井家(3.2万石 譜代)下屋敷。「永井遠江守」とあるのは、摂津国高槻藩永井家(3.6万石 譜代)下屋敷。他に「永井若狭守」「永井鉄弥」「永井金三郎」とある。切絵図に「本庄宮内大輔(くないたいふ)」とあるのは、美濃国高富藩本庄家(1万石 譜代)下屋敷。5代将軍徳川綱吉の近習として仕えた本庄道章が、宝永6年(1709年)陣屋を高富に移して高富藩初代藩主となった。現在、下屋敷跡地には慶応義塾大学病院がある。霞ヶ丘町。切絵図に「六道辻」とある。かつてこの周辺は御家人屋敷や組屋敷が集まる一画で、道が六差路になっていたため六道辻と呼ばれた。場所は現在の神宮外苑軟式野球場の辺りになるが、六差路の痕跡は残っていない。切絵図に「御焰焇蔵(ごえんしょうぐら)」とある。幕府の火薬庫があったところで、火薬の製造と管理を担っていた。切絵図では近くに「御鉄炮場」とある。ここで御先手組や百人組が射撃練習を行っていた。明治19年(1886年)日比谷練兵場に代わる練兵場として「青山練兵場」が設置され、御焰焇蔵と御鉄炮場の跡地はこの敷地に取り込まれた。現在、御焰焇蔵の跡地には国立競技場がある。08:30 仙寿院交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】はここで終わり。長善寺前 → 仙寿院交差点 : 3.6 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 343.3 km )

2025.10.04

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第34回 】 クォーターギャラリー上部の製作

2025年09月30日(火)黒く塗装した1mm 厚・2mm 厚のウォールナット板材を加工、クォーターギャラリー上部を製作する。黒く塗装した0.5mm 厚 x 3mm 幅のタンガニーカ板材を、長さ3mmにカットしてウロコ状に加工、クォーターギャラリーの屋根に取り付ける。

2025.09.30

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第91回 】 四谷 内藤町

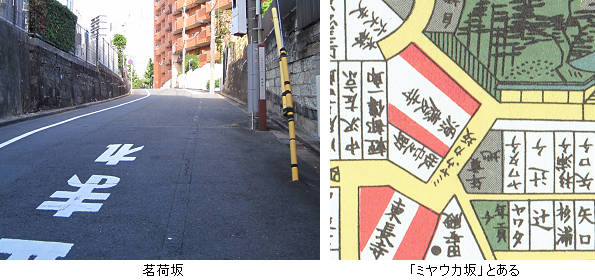

2025年09月23日(火)晴秋分の日。東京ではこの数日、ようやく朝晩が涼しくなった。今回歩くのは、元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の新宿区四谷4丁目・内藤町に当たる地区。07:35 愛住公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第91回 】を歩き始める。「茗荷坂」を上る。江戸時代後期まで坂下付近が茗荷畑だったことに、坂名は由来する。元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」には坂名が記されていないが、嘉永7年(1854年)板「牛込市谷大久保絵図」には「ミヤウカ坂」とある。切絵図に「内藤駿河守」とあるのが、信濃国高遠藩内藤家(3.3万石 譜代)の下屋敷。元禄4年(1691年)高遠藩内藤家初代藩主として内藤清枚(きよかず)が入封した。明治維新後、広大な下屋敷跡地は農業振興を目的とした内藤新宿試験場を経て、明治39年(1906年)皇室庭園である「新宿御苑」が開園。昭和24年(1949年)一般公開された。切絵図に「大木戸」とある。元和2年(1616年)甲州街道から江戸市中への出入口として、江戸幕府によって石垣と木戸が設置された。当初は夜になると木戸を閉めていたが、寛政4年(1792年)以降は木戸が撤去された。「四谷大木戸跡」碑がある。切絵図に「玉川御上水 御改場」「水番」とある。承応2年(1653年)江戸に飲料水を供給する玉川上水が完成。水番所では水質保持・水量管理を担い、地中の木樋や石樋を用いて市中に配水した。玉川上水開削の由来を記した「水道碑記(すいどうのいしぶみのき)」がある。「多武峯(とおのみね)内藤神社」を訪れる。この神社は高遠藩内藤家下屋敷の邸内社を起源とする。境内の「駿馬塚」解説板には、内藤家が徳川家康から広大な邸地を拝領した経緯が、伝説として記されている。「田安鎮護稲荷神社」を訪れる。この社は田安徳川家(御三卿)下屋敷の邸内社だった田安稲荷神社と、大和国柳生藩柳生家(1万石 譜代)下屋敷の邸内社だった鎮護稲荷神社が合祀されたもの。切絵図に「田安殿」「桺(柳の旧字体)生但馬守」とある。「長善寺」を訪れる。天正3年(1575年)に開かれた草庵が起源とされる。通称「笹寺」。2代将軍徳川秀忠が立ち寄った際、境内に笹が多く繁っているのを見て名付けたと伝わる。切絵図には「長善寺 笹寺ト云」とある。08:15 長善寺前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第91回 】はここで終わり。愛住公園 → 長善寺前 : 2.9 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 339.7 km )

2025.09.23

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第33回 】 ブルワークの加工

2025年09月20日(土)フレームとティンバーの不要部分をカットする。ブルワーク内側に1mm 厚 x 4mm 幅のウォールナット板材を張る。ブルワーク上端の右舷・左舷3ヶ所ずつに、クォーターデッキのガンポートを製作する。1.5mm 厚 x 7mm 幅のウォールナット板材を加工して4枚貼り合わせ、6mm 厚のスターンポストを製作。インナースターンポストに取り付ける。

2025.09.20

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第90回 】 片町 住吉町 市谷台町 富久町 舟町 愛住町

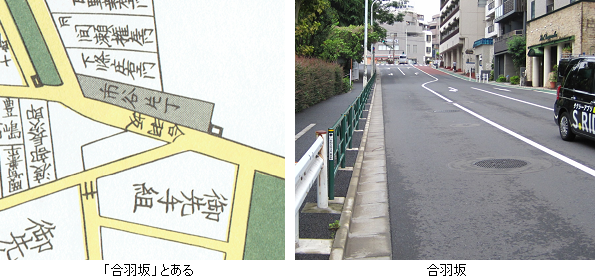

2025年09月13日(土)曇一時小雨曇り空なので、暑さはしのげる。今回歩くのは、元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の新宿区片町・住吉町・市谷台町・富久町・舟町・愛住町に当たる地区。07:40 合羽坂下交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第90回 】を歩き始める。片町・住吉町・市谷台町・富久町。切絵図にある「合羽(かっぱ)坂」を上る。かつてこの辺りは湿地で、坂下に池があり、大雨が降るとカワウソが現れることがあったという。これを周辺の住民が河童と勘違いしたことに、坂名は由来する。河童が転じて合羽になった。切絵図に「安養寺」とある。その北側の「安養寺坂」を上る。安養寺は天正2年(1574年)創建。市谷佐内町富士見坂辺りにあったが、明暦2年(1656年)尾張藩上屋敷の囲い込みにより寺地明け渡しとなり、現在地へ移転した。「自證院」を訪れる。寛永17年(1640年)尾張藩2代藩主徳川光友の正室千代姫の生母お振りの方を供養するため創建された。寛政12年(1800年)尾張藩から堂宇の寄進があり、使われたヒノキに節目が多かったことから「ふし寺」「瘤(こぶ)寺」とも呼ばれるようになった。切絵図には「自證院 俗ニ コブ寺ト云」とある。舟町・愛住町。「暗(くらやみ)坂」を上る。坂の左右に樹木が繁って暗かったことに、坂名は由来する。切絵図には「クラヤミサカ」とある。切絵図にある「西迎寺(さいこうじ)」を訪れる。延徳2年(1490年)太田道灌の菩提を弔うため江戸城紅葉山に創建。寛永年間(1624~44年)江戸城拡張工事に伴い現在地に移転した。西迎寺境内の「阿弥陀如来坐像」は、元禄7年(1694年)造立の青銅製。像高が237cm 、台座高が135cm ある。梵鐘は貞享3年(1686年)鋳造の銅製、総高150cm 。切絵図にある「全勝寺」を訪れる。天正6年(1578年)麹町に創建。元和5年(1619年)現在地に移転した。全勝寺には江戸時代中期の尊王思想家である山県大弐の墓所と記念碑がある。著書で尊王論を説いたり幕政批判を行ったりしたため捕えられ、明和4年(1767年)伝馬町の獄舎で刑死した。08:35 愛住公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第90回 】はここで終わり。合羽坂下交差点 → 愛住公園 : 4.2 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 336.8 km )

2025.09.13

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第89回 】 四谷本塩町 市谷木村町 四谷坂町 四谷三栄町 荒木町

2025年08月23日(土)曇時々晴東京は今日で6日連続の猛暑日である。今回歩くのは、元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の新宿区四谷本塩町・市谷木村町・四谷坂町・四谷三栄町・荒木町に当たる地区。07:25 四谷見附交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第89回 】を歩き始める。外堀通りの「高力(こうりき)坂」を下る。坂上の幕臣高力家の屋敷に高力松という有名な松があり、坂名はこの松に由来する。高力家は家禄3000石の旗本。切絵図には「高力主税助(ちからのすけ)」とある。切絵図に「尾張殿 市ヶ谷御上屋舗」とあるのが、尾張藩徳川家(61.95万石 御三家)上屋敷。慶長12年(1607年)徳川家康の九男義直が入封、尾張藩が成立した。明治4年(1871年)広大な上屋敷跡地は兵部省が接収、陸軍用地となった。現在は防衛省の庁舎が置かれている。「比丘尼(びくに)坂」を下る。かつて坂の近くに尾張家の別邸があり、そこに剃髪した老女がいたことに、坂名は由来するという。藩主の代替わりに伴い失職した御殿女中は比丘尼と呼ばれた。切絵図の坂下に「尾刕(州の異字体)藩中」とあるのが、これがその別邸かも知れない。「桝箕(ますみ)稲荷神社」を訪れる。元和年間(1615~24年)坂町の鎮守として創建。当初は真須美稲荷という社名だったと伝わる。「坂町坂」を上る。切絵図に「坂丁(町)」とあるが、坂名はない。町名(四谷坂町)に因んで坂町坂と呼ばれるようになったのは、明治時代になってから。切絵図に「松平範次郎」とあるのは、美濃国高須藩松平家(3万石 親藩)の上屋敷。元禄13年(1700年)尾張藩2代藩主徳川光友の次男松平義行が入封、尾張藩の支藩として高須藩は成立した。切絵図の松平範次郎は、10代藩主義建(よしたつ)の通称。高須藩上屋敷の中央部分は谷になっていて、流れの出口に土橋を築いて堰き止めることにより、「策(むち)の池」という大池を擁する回遊式庭園が造られた。明治維新後、跡地は松平子爵邸を経て、料亭や茶屋が建ち並ぶ花街に変貌した。現在、策の池は埋め立てられて小さな池になってしまった。畔に「津の守(つのかみ)弁財天」を祀っている。高須藩上屋敷の邸内社を起源とする「金丸稲荷神社」を訪れる。玉垣に刻まれた寄進者に「四谷三業組合」「料亭 にしき美」「芸妓屋 竹春」などとあり、花街の名残りが見られる。「津の守坂」を下る。坂の西側に上屋敷があった高須藩松平家では、歴代藩主の多くが武家官位に摂津守を称した。坂名はこれに由来する。08:40 合羽坂下交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第89回 】はここで終わり。四谷見附交差点 → 合羽坂下交差点 : 5.3 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 332.6 km )

2025.08.23

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第32回 】 クォーターギャラリーの製作(3)

2025年08月20日(水)0.5mm 厚と1mm 厚のウォールナット板材を加工してクォーターギャラリーの窓枠を製作、ギャラリー外板に取り付ける。板材は白く塗装したものを使う。

2025.08.20

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第88回 】 須賀町 左門町 四谷

2025年08月13日(水)曇時々晴ここ数日、東京では猛暑がひと休み。今回歩くのは、元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の新宿区須賀町・左門町・四谷1~3丁目に当たる地区。08:05 観音坂下 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第88回 】を歩き始める。「戒行寺坂」を上る。坂名の由来は切絵図に記されている「戒行寺」で、現在も坂の北側にある。戒行寺は、天明7年(1787年)に火付盗賊改方となった旗本長谷川平蔵宣以(のぶため)の家の菩提寺で、境内に供養碑がある。火付盗賊改方は、放火・強盗・賭博などの重罪を取り締まった。切絵図にある「西応寺」を訪れる。西応寺には最後の剣客といわれた榊原鍵吉の墓がある。御家人の家に生まれた鍵吉は、幕末期に講武所剣術師範役を務め、明治20年(1887年)には明治天皇の前で名刀同田貫を用いて兜割りを成功させたと伝わる。切絵図にある「勝興寺」を訪れる。勝興寺には御様御用(おためしごよう 刀剣の試し切り役)を務めた山田浅右衛門(代々の当主が名乗った名前)の6代吉昌と7代吉利(吉年)の墓がある。山田家は斬首刑の執行役も兼ね、安政の大獄に際し吉利が吉田松陰・橋本佐内らを斬首したとされる。「須賀神社」を訪れる。寛永11年(1634年)赤坂清水谷の稲荷社が現在地に遷座、寛永14年(1637年)日本橋大伝馬町の牛頭天王社を合祀した。切絵図には「稲荷山 宝蔵院 天王社」とある。宝蔵院は別当寺、稲荷山はその山号。明治元年(1868年)神仏分離で須賀神社と改称した。「円通寺坂」を上る。坂名の由来は切絵図に記されている「円通寺」で、現在も坂の西側にある。「於岩稲荷田宮神社」を訪れる。切絵図には「於岩イナリ」とある。先手組同心田宮家の邸内社を起源とし、文政8年(1825年)に鶴屋南北の戯曲「東海道四谷怪談」が初演され、信仰を集めた。明治12年(1879年)於岩稲荷は火事で焼失、京橋区(現在の中央区)新川へ移転した。昭和27年(1952年)現在地に於岩稲荷田宮神社が再建されたため、四谷と新川に2つの於岩稲荷田宮神社が存在する。「本性寺」を訪れる。切絵図には「毘沙門天 本性寺」とある。境内には北向毘沙門堂があり、毘沙門天像が安置されている。御堂と像は5代将軍徳川綱吉の側室瑞春院殿から寄進されたもの。御堂は江戸城本丸にあったものといわれ、建造年代は元禄年間(1688~1704年)とされる。切絵図に「松平佐渡守」とあるのは、出雲国広瀬藩松平家(3万石 親藩)上屋敷。寛文6年(1666年)松江藩初代藩主松平直政(徳川家康の孫)の次男近栄(ちかよし)が3万石を分与され、松江藩(18.6万石 親藩)の支藩として広瀬藩は立藩した。跡地は四谷中学校になっている。08:50 四谷見附交差点 。切絵図に「四ツ谷御門」とある。甲州街道から四ツ谷御門への道は防衛上の理由でクランク状。大正2年(1913年)に四谷見附橋が完成するまで、路面電車もクランク状に走っていた。【 江戸切絵図歩きめぐり 第88回 】はここで終わり。観音坂下 → 四谷見附交差点 : 3.2 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 327.3 km )

2025.08.13

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第31回 】 クォーターギャラリーの製作(2)

2025年08月10日(日)1mm 厚のウォールナット板材を加工、クォーターギャラリーのフレームに外板を張る。ギャラリー下部は黒く塗装したウォールナット板材で製作する。

2025.08.10

コメント(0)

-

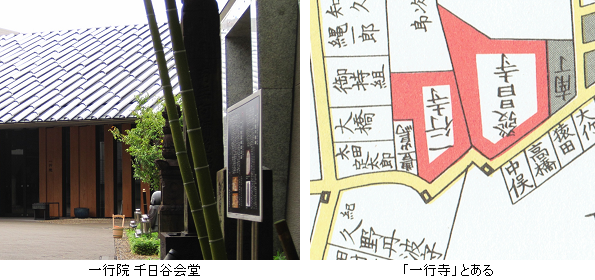

【 江戸切絵図歩きめぐり 第87回 】 南元町 若葉

2025年08月02日(土)曇台風9号の接近により、明け方まで雨が降っていた。今回歩くのは、元治元年(1864年)板「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の新宿区南元町・若葉1~3丁目に当たる地区。07:50 JR信濃町駅 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第87回 】を歩き始める。南元町。「一行院 千日谷会堂」を訪れる。切絵図には「一行寺」とある。創建は慶長年間(1596~1615年)。開基は徳川家に仕えた武将の永井直勝。一行院では千日毎に永井家の供養を行ったことから千日寺と号し、付近一帯の谷地形の町は千日谷と称されるようになった。「出羽坂」を上る。江戸時代、坂上の高台に旗本永井家の屋敷があった。幕末頃の当主は永井直次で、家禄は7000石。切絵図には「永井金三郎」とある。明治維新後、永井家の屋敷跡地に出雲国松江藩(18.6万石 親藩)の藩主松平定安の三男直亮(なおあき)伯爵の屋敷が移転してきた。定安の武家官位が出羽守だったことに、坂名は由来する。若葉1~3丁目。「鉄砲坂」を上る。切絵図には「テツホウサカ」とある。坂名は由来は、この辺りにあった鉄砲組屋敷。切絵図では坂下の北側と南側に「御持クミ」「御持組」とある。持組は幕府の組織で、将軍直衛の弓・鉄砲隊。切絵図にある「西念寺」を訪れる。徳川家康の関東入府に従った服部半蔵正成(まさしげ)が、非業の死を遂げた松平信康(家康の嫡男)を供養するため、麹町清水谷(現在の千代田区紀尾井町)に庵を設けたことから西念寺は始まる。正成の没後に西念寺は完成。寛永11年(1634年)江戸城拡張に伴い、清水谷から現在地に移転した。西念寺は服部家の菩提寺で、境内に正成の墓がある。半蔵は服部家当主が代々受け継ぐ名で、いわゆる服部半蔵として知られているのは正成である。「東福院坂」を下る。坂の西側にあり、切絵図にも記されている「東福院」に、坂名は由来する。坂の東側の「愛染院」には、江戸時代中期の国学者塙保己一(はなわ ほきいち)の墓がある。保己一は7歳で失明したにもかかわらず、国学・国史を主とする一大叢書「群書類従」を編纂した。08:30 観音坂下。「観音坂」の坂名は、切絵図にもある「真成院」の潮踏観音に由来する。江戸時代以前、四谷周辺が海原を思わせる原野だったことから潮踏の里と呼ばれ、潮踏観音の名前の由来と伝わる。【 江戸切絵図歩きめぐり 第87回 】はここで終わり。信濃町駅 → 観音坂下 : 2.6 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 324.1 km )

2025.08.02

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第30回 】 クォーターギャラリーの製作(1)

2025年07月30日(水)1mm 厚と1.5mm 厚のウォールナット板材を加工、船尾側面にクォーターギャラリーのフレームを製作する。

2025.07.30

コメント(0)

-

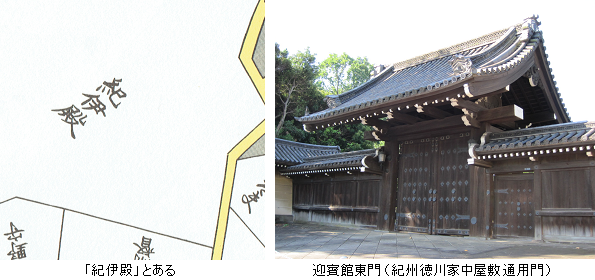

【 江戸切絵図歩きめぐり 第86回 】 元赤坂

2025年07月26日(土)快晴昨日と今日、東京は猛暑日である。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」と元治元年板(1864年)「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の港区元赤坂1~2丁目に当たる地区。07:35 赤坂警察署前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第86回 】を歩き始める。切絵図に「紀伊殿」とあるのは、紀州徳川家(55.5万石 御三家)中屋敷。初代藩主は、元和5年(1619年)に駿府藩から転封した徳川家康の十男頼宣(よりのぶ)。8代将軍吉宗と14代将軍家茂(いえもち)は紀州徳川家の出身。明治維新後 紀州藩中屋敷は政府が接収、帝室(現在の皇室)に献上された。明治6年(1873年)失火により皇居が焼失した際には明治天皇がこの地に移り、明治21年(1888年)に新皇居(明治宮殿)が落慶するまでの間 皇居としていた。現在 元赤坂2丁目のほぼ全域が、仙洞御所・秋篠宮邸・三笠宮邸・高円宮邸などのある赤坂御用地と、隣接する迎賓館赤坂離宮で占められている。「豊川稲荷東京別院」を訪れる。三河国西大平藩大岡家(1万石 譜代)中屋敷内で祀られていた豊川吒枳尼真天(だきにしんてん)を、明治20年(1861年)現在地に移転して東京別院となった。切絵図では旧社地に「大岡紀伊守」、現社地に「定火消御役屋舗 米津小太夫」とある。米津小太夫は家禄4000石の旗本で、嘉永7年(1854年)から赤坂御門外で火消役を務めていた。「弾正坂」を下る。坂の西側に上野国吉井藩松平家(1万石 親藩)の屋敷があり、代々の藩主が弾正大弼(だいひつ)に任ぜられることが多かったことに、坂名は由来する。弾正台は律令制下の官庁のひとつで、弾正大弼はその次官。切絵図には「松平左兵衛督(さひょうえのかみ)」とある。切絵図にある「紀伊国坂」を上る。坂名の由来は、坂の西側にあった紀州徳川家の中屋敷。坂上の「迎賓館東門」は、紀州徳川家中屋敷の通用門を移築改修したものという。明治時代前期 中屋敷跡地に赤坂仮皇居が置かれた際には、この門が仮皇居の正門として使われた。「鮫河橋(さめがはし)坂」を下る。切絵図には「鮫ヶ橋坂」とある。かつてこの辺りは低湿地で、湧き水を集めた鮫河が、赤坂の溜池に流れ込んでいた。坂名の由来は、この流れに架かっていた鮫河橋とされる。「安鎮坂」を上る。坂名は由来は、かつて近くにあった安鎮(珍)大権現とされる。坂上は「権田原(ごんだわら)」。切絵図には「安チン坂」「ゴンダ原」とある。08:15 JR信濃町駅 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第86回 】はここで終わり。赤坂警察署前 → 信濃町駅 : 3.0 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 321.5 km )

2025.07.26

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第29回 】 スターンギャラリー窓枠の製作・取付

2025年07月20日(日)スターンギャラリーの窓枠を製作、船尾外板に取り付ける。直線部分は0.5mm 厚と1mm 厚のウォールナット板材を加工。曲線部分はフレキシブルビーチを加工。材料は白く塗装したものを使う。

2025.07.20

コメント(0)

-

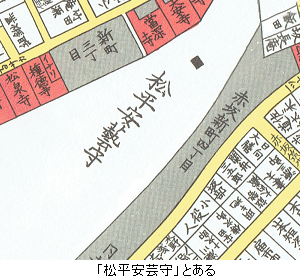

【 江戸切絵図歩きめぐり 第85回 】 赤坂

2025年07月12日(土)曇東京ではまだ梅雨が明けない。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」のうち、現在の港区赤坂3~5丁目に当たる地区。07:40 赤坂通郵便局前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第85回 】を歩き始める。切絵図に「松平安芸守」とあるのは、安芸国広島藩浅野家(42.6万石 外様)中屋敷。元和5年(1619年)広島城の無断改修により福島正則が改易され、代わって浅野長晟(ながあきら)が紀州藩から入封した。浅野家は廃藩置県まで12代に渡り広島藩を治めた。明治26年(1893年)近衛歩兵第三連隊が霞ヶ関から広島藩中屋敷跡地へ移転。昭和初期の地図に「近歩三」とある。昭和11年(1936年)に起きた二・二六事件では、近衛歩兵第三連隊の一部が反乱軍に参加、高橋是清大蔵大臣を暗殺した。跡地には現在、TBS放送センターなどがある。「円通寺坂」を下る。切絵図には「円通寺サカ」とある。坂上南側の円通寺に、坂名は由来する。円通寺は寛永2年(1625年)創建、元禄8年(1695年)大火で類焼し現在地へ移転した。鐘楼堂の「十二支の鐘」は、宝暦年間(1751~64年)頃まで「時の鐘」として撞かれていたという。「鈴降稲荷神社」を訪れる。切絵図には「イナリ」とだけある。天正10年(1582年)本能寺の変の際、徳川家康が三河へ逃れる途中の伊賀越えで鈴の音に導かれ、伊賀者の協力を得て浜松まで帰ることができたと伝わる。江戸開府後、家康は伊賀者を召し抱えて四谷(現在の新宿区四谷付近)に屋敷を与え、彼らは鎮守社を創建したという。元禄8年(1695年)鎮守社は現在地へ遷座した。切絵図に「成満寺(じょうまんじ)」とある。元和元年(1615年)創建、寛文12年(1672年)赤坂田町へ移転した。延享5年(1748年)新しい鐘が鋳造され、赤坂の「時の鐘」の役目を円通寺から引き継いだが、天明元年(1781年)鐘楼堂が大破したため時の鐘は休止になった。昭和37年(1962年)成満寺は赤坂から多摩市へ移転した。「赤坂不動尊 威徳寺」を訪れる。切絵図には「寶(威の誤りと思われる)徳寺」とある。天安2年(858年)開山、慶長5年(1600年)現在地へ移転した。江戸時代には紀州徳川家(屋敷は現在の赤坂御用地)の祈願寺となっていた。切絵図にある「丹後坂」を上る。元禄元年(1688年)に開かれたとされ、その当時 坂の北東に米倉丹後守の屋敷があったことに坂名は由来する。元禄元年当時の米倉丹後守は、旗本の米倉昌尹(まさただ)。昌尹は元禄9年(1696年)若年寄に任じられ、元禄12年(1699年)には下野国皆川藩(1.5万石 譜代)の初代藩主に就いた。切絵図にある「牛鳴坂」を下る。荷車を引く牛が悪路の急坂で苦しんだことに、坂名は由来する。切絵図の牛鳴坂下に「大岡紀伊守」とあるのは、三河国西大平藩大岡家(1万石 譜代)の中屋敷。寛延元年(1748年)に西大平藩の初代藩主に就いたのは、江戸町奉行・寺社奉行を経て大名になった大岡忠相(ただすけ)。牛鳴坂上の山脇学園に武家屋敷門がある。焼失した幕府老中方屋敷の表門を文久2年(1862年)に再建したもので、当時は大名小路(現在の千代田区丸の内、東京駅南口付近)にあった。再建したのは、万延元年(1860年)から2年ほど老中を務めた三河国岡崎藩(5万石 譜代)の藩主 本多忠民(ただもと)。慶応元年(1865年)版「御曲輪内大名小路絵図」には「本多美濃守」とある。明治時代以降、表門の所有者と所在地は何度も替わり、平成28年(2016年)現在地に移築された。元々は幅が58間(約120m)にも及ぶ長大なものだったが、現在は約22mに切り縮められ、門と左右番所だけになっている。08:35 赤坂通警察署前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第85回 】はここで終わり。赤坂通郵便局前 → 赤坂警察署前 : 3.5 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 318.5 km )

2025.07.12

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第28回 】 スターンギャラリー外板の製作・取付

2025年07月10日(木)1mm 厚のウォールナット板材でアッパーカウンターの外板を製作、船尾に取り付ける。1mm 厚のウォールナット板材でスターンギャラリーの外板を製作、船尾に取り付ける。

2025.07.10

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第84回 】 赤坂

2025年07月05日(土)晴時々曇予報によると、東京では来週梅雨明けの発表があるらしい。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」のうち、現在の港区赤坂2・6丁目に当たる地区。07:30 溜池交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第84回 】を歩き始める。切絵図に「松平美濃守」とあるのは、筑前国福岡藩黒田家(47.3万石 外様)中屋敷。慶長5年(1600年)関ケ原の戦功により黒田長政が入封、明治3年(1870年)まで黒田家が福岡藩を治めた。明治維新後も黒田侯爵家が当地に広大な邸宅を構え、明治8年(1875年)には明治天皇の行幸を迎えた。跡地には現在、衆議院赤坂議員宿舎などがある。切絵図にもある「南部坂」を上る。江戸時代初期 近くに盛岡藩南部家の屋敷があったことに、坂名は由来する。忠臣蔵の名場面「南部坂 雪の別れ」で、大石内蔵助が暇乞いのため瑤泉院(浅野長矩の正室)を訪れた際の舞台として知られる。ただし、この名場面はフィクション。「氷川神社」を訪れる。切絵図には「氷川明神」とある。天暦5年(951年)一ッ木村(現在の港区赤坂4丁目付近)に創建されたと伝わる。享保15年(1730年)8代将軍徳川吉宗の命により、現在地に遷座した。社殿はこの時に造営されたもの。境内の「四合(しあわせ)稲荷」の社名は、明治31年(1898年)近所の4稲荷(古呂故稲荷 地頭稲荷 本氷川稲荷 玉川稲荷)を合祀したことに由来。勝海舟が命名した。4稲荷のうち「玉川稲荷」が、切絵図の赤坂御門外御堀端に記されている。また、「西行稲荷」は赤坂田町4丁目(現在の港区赤坂3丁目)に鎮座していた社を境内に遷座したもので、切絵図に旧地の社が記されている。氷川明神の西隣り、切絵図に「本多伯耆守」とあるのは、駿河国田中藩本多家(4万石 譜代)中屋敷。享保15年(1730年)に本多家が入封するまで、田中藩の藩主は譜代大名が短期間で頻繁に交代した。しかし、小藩であっても田中藩の藩主になることは幕政参加への近道で、歴代藩主の多くが老中・若年寄などの要職に就いて幕閣入りした。跡地には現在、日本銀行氷川分館がある。氷川明神の北隣り、切絵図に「勝麟太郎」とある。幕臣として活躍した勝海舟が、安政6年(1859年)から明治元年(1868年)までこの地に住んだ。幕府陸軍総裁として西郷隆盛と江戸城無血開城の会談を行ったのも、ここに住んだ時期である。「勝海舟邸跡」標柱がある。切絵図に「柴田松之丞」とある。柴田家は幕臣で、明治維新によりこの地を退去させられた。明治5年(1872年)跡地は新政府に迎えられた勝海舟邸になり、明治32年(1899年)に75歳で亡くなるまで住んだ。「勝安房(あわ 幕末の武家官位安房守)邸跡」解説板と「勝安芳(やすよし 維新後に改名)邸阯」碑がある。08:25 赤坂通郵便局前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第84回 】はここで終わり。溜池交差点 → 赤坂通郵便局前 : 3.9 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 315.0 km )

2025.07.05

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第27回 】 アッパーデッキの製作(2)

2025年06月30日(月)1.5mm 厚と2mm 厚のウォールナット板材を貼り合わせ3.5mm 厚のロッジングニー(Lodging knee 肘材)を製作、アッパーデッキビーム(Upper deck beam 上甲板梁)に取り付ける。2mm 厚 x 3mm 幅(一部 3mm 厚 x 3mm 幅)のウォールナット板材でレッジ(Ledge 部分的横梁)を製作。カーリング(carling 部分的縦梁)とロッジングニーに取り付ける。

2025.06.30

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第83回 】 六本木 赤坂

2025年06月21日(土)晴東京は梅雨の中休みの晴天。真夏日が6日続いている。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」のうち、現在の港区六本木1丁目・赤坂1丁目に当たる地区。07:45 六本木2丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第83回 】を歩き始める。六本木1丁目。「御組坂(おくみざか)」を下る。坂の南側に幕府の先手組(さきてぐみ)の屋敷があったことに、坂名は由来する。先手組は戦時の先陣部隊で、平時は江戸城諸門の警備・将軍外出時の警護・江戸城下の治安維持などを担った。切絵図に「御先手組」とある。切絵図の御組坂上に「南部遠江守」「本庄宮内少輔(くないしょうゆう)」とあるのは、陸奥国八戸藩南部家(2万石 外様)上屋敷と美濃国高富藩本庄家(1万石 譜代)上屋敷。八戸藩は寛文4年(1664年)盛岡藩南部宗家から2万石を分封されて立藩、廃藩置県まで南部家が治めた。高富藩は宝永6年(1709年)に成立、廃藩置県まで本庄家が治めた。「道源寺坂」を下る。江戸時代初期から坂上にある道源寺に、坂名は由来する。切絵図には「通源寺(通は道の誤字)」とある。寺は現在も同じ場所にある。六本木坂上児童遊園の水場で、凍らせたペットボトルのお茶に水を補給する。赤坂1丁目。切絵図に「戸田采女正(うねめのかみ)」とあるのは、美濃国大垣藩戸田家(10万石 譜代)の上屋敷。寛永12年(1635年)戸田家が摂津国尼崎藩から移封、廃藩置県まで治めた。現在、跡地にはアークヒルズなどがある。 切絵図に「山口筑前守」「定火消御役屋舗 石川又四郎」とあるのは、常陸国牛久藩山口家(1万石 譜代)上屋敷と旗本石川家の屋敷。山口家は慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおける戦功により大名となり、廃藩置県まで牛久藩を治めた。石川家は幕府の火消役を務め、家禄4千石だった。明治23年(1890年)アメリカ公使館(明治39年 大使館に昇格)が築地(現在の中央区築地)から赤坂に移転してきた。火消役屋敷の跡地には昭和6年(1931年)に完成した旧大使館(現大使公邸)、牛久藩上屋敷の跡地には昭和51年(1976年)に完成した現大使館がある。アメリカ大使館東側の「霊南坂」を下る。切絵図には「㚑(霊の異体字)南坂」とある。慶長15年(1610年)嶺南和尚が当地に開山した嶺南庵に、坂名は由来する。寛永13年(1636年)嶺南庵は高輪(現在の港区高輪)へ移転、東禅寺と改称した。切絵図に「榎坂」とある。慶長11年(1606年)浅野幸長(よしなが、関ヶ原の戦いのあと紀伊国和歌山藩初代藩主)が堰堤を築いて人造湖の赤坂溜池を造成。その功績を後世に残すため、堤に「印の榎」が植えられ、坂名の由来になったと伝わる。アメリカ大使館周辺は、警視庁による警備が最も厳しい場所のひとつ。2014年8月の【 東京歩きめぐり 第24回 】の時は、カメラを構えただけで警官が飛んで来た。現在 大使館の塀沿いの歩道を通行禁止にしているものの、わざわざ挑発的に撮影してみても、何のお咎めもない。拍子抜けしてしまった。08:30 溜池交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第83回 】はここで終わり。六本木2丁目交差点 → 溜池交差点 : 3.0 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 311.1 km )

2025.06.21

コメント(0)

-

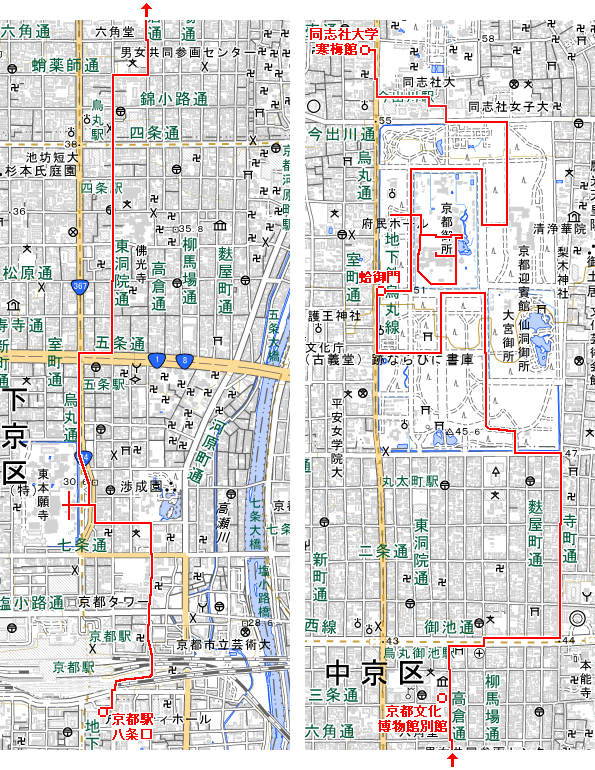

【 京都街歩き 京都駅八条口 ~ 今出川 】

2025年06月14日(土)曇のち雨昨夜 22:50 東京スカイツリータウン前を発った京成バスの夜行便は、定刻より30分早く、06:10 京都駅八条口に到着する。運賃 8000円。曇り空。予報によると、午前中には雨が降り出すらしい。06:15 京都街歩きを開始、高倉通を北上する。烏丸通に移り、06:30 「東本願寺」を訪れる。境内中央に建つ「御影堂(ごえいどう)」。江戸時代の建物なのだろうと思っていたが、1864年(元治元年)禁門の変による焼失の後、1895年(明治28年)再建落成した。2019年(令和元年)国の重要文化財に指定。五条通を経て東洞院通・高倉通を北上、07:20 「京都文化博物館別館」。1906年(明治39年)竣工。設計は辰野金吾(東京駅丸の内駅舎などを設計)とその弟子長野宇平次。1965年(昭和40年)まで日本銀行京都支店として使用されていた。1969年(昭和44年)国の重要文化財に指定。京都アニメーション制作「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」の主人公の仕事は、自動手記人形( Auto Memory Doll )として、依頼主の想いを言葉にして手紙に綴る代筆。アニメ作中で主人公が働いているC.H郵便社の建物は、この京都文化博物館別館をモデルにしている。御池通を経て寺町通を北上。07:40 西国三十三霊場19番札所「行願寺」の石柱が目に留まる。西国巡礼16日目の 2003年(平成15年)1月25日、この寺で納経している。その時の記憶がないなあと思いながら、賽銭を入れ、二礼二拍手一礼してしまう。土曜早朝で誰もいない。よかった。07:50 丸太町通から「京都御苑」に入る。小雨が降りだす。御苑内をめぐり、08:15 「蛤御門」。京都御苑の外郭九門のひとつ。本来の名称は「新在家御門」というが、滅多に開くことのなかったこの門が、御所の火災の際だけは開いたため、「焼けて口開く蛤」になぞらえて蛤御門の俗称が付けられたとされる。1864年(元治元年)会津藩・薩摩藩の連合軍と長州藩の軍がこの付近で衝突した「禁門の変」は、「蛤御門の変」とも呼ばれる。08:30 「京都御所」の「清所門」。御所の参観は 09:00 から。雨宿りをして待つ間に、本降りになってしまう。09:00 清所門から入る。入場無料。形ばかりの手荷物検査を受ける。天候が悪いので、参観者は数人だけ。反時計回りに参観する。「紫宸殿(ししんでん)」は御所において最も格式の高い正殿。1855年(安政2年)造営。1868年(慶応4年)の「五箇条の御誓文」発布の舞台となった。「清涼殿」では政事・祭事などの重要な儀式が行われた。1855年(安政2年)造営。09:50 「同志社大学今出川キャンパス」。1875年(明治8年)官許同志社英学校が開校。翌年、今出川校地(薩摩藩邸跡地)に移転した。1912年(明治45年)専門学校令による同志社大学が開校。1920年(大正9年)大学令による大学となった。今出川キャンパスにある「クラーク記念館」は、1894年(明治27年)に開館した当初「クラーク神学館」と呼ばれ、神学教育と研究に利用された。1963年(昭和38年)新神学館が竣工したことにより、クラーク記念館と改名。1979年(昭和54年)には国の重要文化財に指定された。今出川キャンパスでは、クラーク記念館の他に4棟の赤煉瓦建物(「同志社礼拝堂」「有終館」「ハリス理化学館」「彰栄館」)が国の重要文化財に指定されている。10:00 烏丸今出川で大学の友人と合流、12:00 「寒梅館」でのOB/OG会に出席する。京都駅八条口 → 寒梅館 : 11.0 km

2025.06.14

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第26回 】 アッパーデッキの製作(1)

2025年06月10日(火)1.5mm 厚 x 4mm 幅と2mm 厚 x 4mm 幅のウォールナット板材を曲げてキャンバー(Camber 反り)を付け、貼り合わせて3.5mm 厚 x 4mm 幅のアッパーデッキビーム(Upper deck beam 上甲板梁)を製作。フレームに取り付ける。2mm 厚 x 3mm 幅(一部 3mm 厚 x 3mm 幅)のウォールナット板材でカーリング(carling 部分的縦梁)を製作。アッパーデッキビームに取り付ける。

2025.06.10

コメント(0)

-

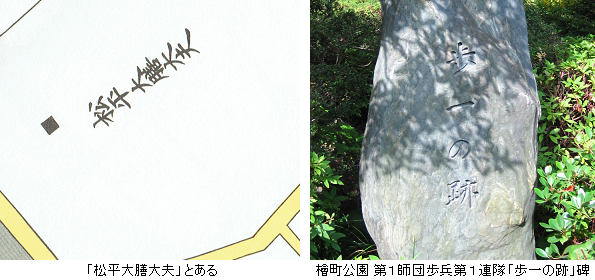

【 江戸切絵図歩きめぐり 第82回 】 赤坂 六本木

2025年06月07日(土)晴晴天。予報によると、東京は来週早々に梅雨入りする。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」のうち、現在の港区赤坂9丁目・六本木2~4丁目に当たる地区。07:45 乃木公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第82回 】を歩き始める。赤坂9丁目。切絵図に「松平大膳大夫」とあるのは、長州藩毛利家(36.9万石 外様)の中屋敷。跡地は明治維新後に陸軍省用地となり、第1師団歩兵第1連隊などが駐屯した。戦後は進駐軍が接収。昭和35年(1960年)日本に返還され、防衛庁が本庁舎を設置した。平成12年(2000年)本庁舎は市ヶ谷へ移転。跡地は再開発され、平成19年(2007年)東京ミッドタウンが開業した。隣接する檜町公園は、長州藩中屋敷の庭園があったところ。切絵図にある「檜坂」を上る。ヒノキが多かった長州藩邸が檜屋敷と呼ばれたことに、坂名は由来する。六本木2~4丁目。「不動坂」を上る。坂名の由来は、かつて坂下にあった切絵図の「不動院」。戦災に遭って焼失し、坂の南側の現在地へ移転した。切絵図に「石川若狭守」とあるのは、常陸国下館藩石川家(2万石 譜代)の中屋敷。現在、跡地にはテレビ東京の本社がある。「なだれ坂」を上る。切絵図には「ナダレ」とある。標柱の解説によると、「流垂・奈太礼・長垂などと書いた」といい、坂名の由来について「土崩れがあったためか」としているが、崩れるほどの勾配がある地形には見えない。切絵図に「相馬大膳亮」「真田信濃守」とある場所は、比高15mの高台で、陸奥国中村藩相馬家(6万石 外様)中屋敷と信濃国松代藩真田家(10万石 外様)中屋敷があった。元和8年(1622年)松代藩に入封したのは、関ヶ原の戦いで東軍徳川方に参加した真田信之だった。明治39年(1906年)三井惣領家が中村藩邸・松代藩邸の跡地に本邸を構え、この高台は「三井山」の俗称でも呼ばれた。昭和20年(1945年)の空襲で焼失した三井惣領家の跡地は接収され、アメリカ大使館三井山宿舎として現在も使用されている。三井山の山裾、「久国神社」を訪れる。江戸城築城に伴い太田道灌が、千代田村紅葉(現在の皇居紅葉山付近)に鎮座していた稲荷を、寛正6年(1465年)溜池(現在の港区赤坂)へ遷座。鎌倉時代の刀工 粟田口久国作の刀を、道灌が奉納したことから久国稲荷と称された。寛保元年(1741年)久国稲荷は溜池から現在地に遷座。切絵図には「稲荷」とだけ記されている。久国作の名刀は非公開だが、現存するという。08:45 六本木2丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第82回 】はここで終わり。乃木公園 → 六本木2丁目交差点 : 4.2 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 308.1 km )

2025.06.07

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第25回 】 ロワーデッキの製作(2)

2025年05月30日(金)1.5mm 厚と2mm 厚のウォールナット板材を貼り合わせ3.5mm 厚のロッジングニー(Lodging knee 肘材)を製作、ロワーデッキビーム(Lower deck beam 下甲板梁)に取り付ける。2mm 厚 x 3mm 幅(一部 3mm 厚 x 3mm 幅)のウォールナット板材でレッジ(Ledge 部分的横梁)を製作。カーリング(carling 部分的縦梁)とロッジングニーに取り付ける。

2025.05.30

コメント(0)

-

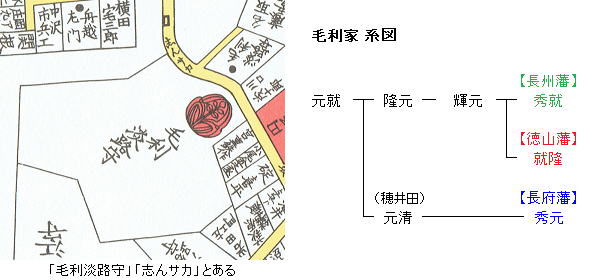

【 江戸切絵図歩きめぐり 第81回 】 赤坂

2025年05月24日(土)曇曇り空。午前8時の気温は約18℃。涼しい。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」のうち、現在の港区赤坂7~8丁目に当たる地区。07:45 青山1丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第81回 】を歩き始める。切絵図に「毛利淡路守」とあるのは、周防国徳山藩毛利家(3万石 外様)上屋敷。徳山藩は長州藩(36.9万石 外様)の支藩。元和3年(1617年)毛利輝元の次男の就隆(長男の秀就は長州藩初代藩主)が3万石の分与を受け、下松藩(のちに徳山藩と改称)を立藩した。長州藩には支藩がもうひとつある。長門国長府藩毛利家(5万石 外様)。穂井田元清(毛利元就の四男)の次男として生まれ、のちに毛利輝元の養子となった毛利秀元が、慶長5年(1600年)に立藩した。「新坂」を上る。切絵図には「志んサカ」とある。新しくできた坂という意味で新坂と名付けられたが、坂が開かれたのは古く、元禄12年(1699年)とされる。現在 高橋是清翁記念公園・カナダ大使館などがある場所について、切絵図には「青山備前守」とある。ネットで調べてみると、丹波国篠山藩青山家(6万石 譜代)中屋敷としている記述があるが、篠山藩青山家なら「青山下野守」と記されるはずである。別の記述に旗本の青山家の屋敷とあり、これが正解だと考えられるものの、確証はない。昭和11年(1936年)に起きた二・二六事件において、高橋是清はこの地にあった屋敷で、反乱軍の青年将校らによって暗殺された。昭和16年(1941年)屋敷跡地に高橋是清翁記念公園が開園した。「薬研坂」を下って上る。切絵図には「ヤケンサカ」とある。中央部が窪み両側の高くなっている形が、薬を砕く薬研に似ていることに、坂名は由来する。「稲荷坂」を下る。切絵図には「イナリ坂」とある。坂下にあった円通院の境内の稲荷(切絵図には「円通寺 稲荷」)への門があったことに、坂名は由来する。稲荷坂は別名を「掃除坂」ともいう。坂上に江戸城中掃除役の町があったことに由来する。切絵図には「御掃除之者町屋敷」とある。掃除之者は幕府における職名のひとつ。文字通り、江戸城内の御殿の掃除を主な職務としていた。切絵図にある「報土寺」を訪れる。慶長19年(1614年)赤坂一ツ木町(現在の港区赤坂4・5丁目)に創建。安永9年(1780年)現在地に移転した。この寺には文政8年(1825年)に死去した力士の雷電為右衛門の墓がある。江戸本場所での雷電の通算成績は254勝10敗だったという。切絵図の報土寺の脇に「三分(さんぷん)坂」とある。急坂なので荷車を押す人夫に払う料金が銀三分(さんぷん 約100円)増しになったのが、坂名の由来とされる。三分を「さんぶ」と読むと4分の3両になるので、「さんぷん」と読むのが正しい。切絵図に「朽木近江守」とあるのは、丹波国福知山藩朽木家(3.2万石 譜代)上屋敷。明治12年(1879年)乃木希典はこの地に屋敷を購入、大正元年(1912年)明治天皇に殉じて自刃するまで住んだ。大正12年(1923年)には乃木邸跡地に「乃木神社」が創建された。08:40 乃木公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第81回 】はここで終わり。青山1丁目交差点 → 乃木公園 : 3.4 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 303.9 km )

2025.05.24

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第24回 】 ロワーデッキの製作(1)

2025年05月20日(火)1.5mm 厚 x 4mm 幅と2mm 厚 x 4mm 幅のウォールナット板材を曲げてキャンバー(Camber 反り)を付け、貼り合わせて3.5mm 厚 x 4mm 幅のロワーデッキビーム(Lower deck beam 下甲板梁)を製作。フレームに取り付ける。2mm 厚 x 3mm 幅(一部 3mm 厚 x 3mm 幅)のウォールナット板材でカーリング(carling 部分的縦梁)を製作。ロワーデッキビームに取り付ける。

2025.05.20

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第80回 】 南青山

2025年05月16日(金)薄曇時々晴薄曇り。予報によると東京では、明日からぐずついた天気が続くらしい。今回歩くのは、安政4年(1857年)板「東都青山絵図」のうち、現在の港区南青山1~4丁目に当たる地区。07:55 根津美術館前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第80回 】を歩き始める。切絵図に「此辺長者ヶ丸」とある。鎌倉・室町時代、この地に黄金(こがね)長者(白金の白金長者に対応する呼称)とも渋谷長者とも呼ばれる富豪の屋敷があったという言い伝えに、この地名は由来する。現在も、近くの道に「長者丸通り」という名前が付けられている。切絵図に「百人町ト云」とある。百人町の町名は、天正18年(1590年)の徳川家康関東入府に従った重臣の青山忠成が、この一帯に広大な領地を与えられ、鉄砲百人組の与力25騎と同心100人を住まわせたことに由来する。関ケ原の戦功により忠成は、慶長6年(1601年)常陸国江戸崎藩を与えられ初代藩主になった。青山の地名は、忠成から続く青山家が起源とされる。切絵図にある「梅窓院」を訪れる。寛永20年(1643年)青山忠成の四男幸成を初代とする幸成系青山家の菩提寺として、青山家下屋敷内に創建された。寺号は幸成の法名「梅窓院殿香誉浄薫大禅定門」から名付けられた。幸成系青山家は遠江国掛川藩・摂津国尼崎藩・信濃国飯山藩・丹後国宮津藩の藩主を経て、宝暦8年(1758年)美濃国郡上藩に移封され、廃藩置県まで郡上藩を治めた。切絵図に「青山大膳亮(だいぜんのすけ)」とあるのが、美濃国郡上藩青山家(4.8万石 譜代)の下屋敷。現在、郡上藩下屋敷跡地は「青山霊園」になっている。明治7年(1874年)に日本で初めての公営墓地として開設された。明治時代後期の地図には「青山共葬墓地」とある。切絵図に「御鉄炮場」とあるのは、幕府鉄砲隊の練習場。明治19年(1886年)政府は練兵場を日比谷から青山へ移転、御鉄炮場は陸軍の射撃場に転用された。明治時代後期の地図に「射撃場」とある。09:15 青山1丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第80回 】はここで終わり。根津美術館前 → 青山1丁目交差点 : 6.4 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 300.5 km )

2025.05.16

コメント(0)

-

【 東日本支線の旅 37日目/東海道 13日目 】 国府津(神奈川県小田原市) → 品濃(神奈川県横浜市)

2025年05月08日(木)薄曇のち晴06:32 JR東海道線 国府津駅下車。運賃 1520円。薄曇り。今日の行程は横浜市戸塚区品濃(しなの)町まで、40km 以上ある。06:40 国府津駅前、先月26日の【 東日本支線の旅 36日目/東海道 12日目 】の続きを歩き始める。国道1号線を行く。06:55 大山道道標。「従是大山道」と刻まれ、不動明王を乗せている。天保5年(1834年)建立。ここから直線距離で約17km 北にある大山(標高1252m)を詣でる「大山詣り」の道の入口。江戸時代、最盛期には年間20万人が大山参詣に訪れたとされる。07:15 間の宿 梅沢。解説板によると、往時は茶屋・商店が軒を並べていた。その中心的な存在だったのが茶屋本陣の松屋で、和田家が務めていた。特権階級である参勤交代の大名・宮家・幕府役人などの休憩所として、松屋は利用されたという。08:55 「大磯宿」。本陣は3軒。石井家・尾上家・小島家が務めた。石井本陣跡には大内館という旅館、尾上本陣と小島本陣の跡地には石標・解説板がある。明治23年(1889年)新島襄は大磯の旅館 百足屋で死去した。「新嶋襄先生終焉之地」碑がある。09:35 「平塚宿」。本陣は1軒。加藤家が務めた。跡地には石碑・標柱がある。10:10 相模川(別名 馬入川)に架かる馬入(ばにゅう)橋を渡る。建久9年(1198年)源頼朝が橋の落成供養の帰路で落馬。馬は川に落ち、この事故が原因で頼朝は翌年死去したと伝わる。馬入川の名前はこの逸話に由来する。江戸時代には渡船により往来が行われていた。青空が広がりだす。10:45 「南湖の左富士碑」。江戸から京に向かう際、右に見える富士山が、ここでは道が大きく曲がるため左側に見える。東海道の左富士は、南湖と吉原(現在の静岡県富士市)の2ヶ所だけとされる。11:00 パンとジュースで昼食休憩。足の裏が痛い。いくつか肉刺ができているようだ。11:10 「茅ヶ崎一里塚」。南塚が現存している。12:15 大山道道標。正面に梵字と「大山道」、不動明王を乗せている。延宝4年(1676年)江戸浅草蔵前の講中により建立された。ここから直線距離で約23km 西北西にある大山を詣でる「大山詣り」の道の入口。13:05 「藤沢宿」。本陣は1軒。蒔田(まいた)家が務めた。跡地に解説板があるはずだが、歩道工事中で見つからない。ふじさわ宿交流館で休憩。足の裏の状態が大分悪い。15:10 「戸塚宿」。本陣は2軒。澤邊家と内田家が務めた。跡地に解説標がある。今日の行程の最後、「品濃坂」を上る。急坂だけでなく、歩道橋・階段もある。足が言うことを聞いてくれない。16:35 今日の終点 品濃に到着する。JR東戸塚駅 16:46 発の電車に乗り、横須賀線・総武線を乗り継ぎ、17:45 自宅に帰り着く。運賃 740円。今月中に日本橋まで歩く計画なのだが、足の回復状況により、次回は今秋になるかも知れない。国府津 → 品濃 : 40.6 km( 東海道累計 454.3 km ) ( 東日本支線の旅累計 1211.0 km )

2025.05.08

コメント(0)

-

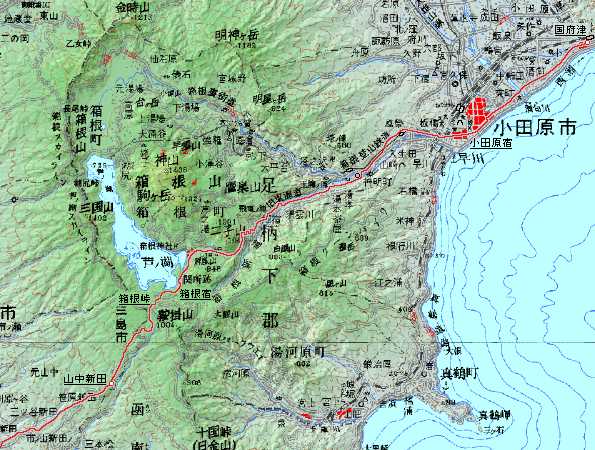

【 東日本支線の旅 36日目/東海道 12日目 】 山中新田(静岡県三島市) → 国府津(神奈川県小田原市)

2025年04月26日(土)曇04:00 起床。パンとジュースの朝食。テントを畳み、04:50 「山中城跡公園」を出発する。今日も曇り空。空気はひんやり。舗装道路から「小枯木坂」の石畳道に入る。石畳を修復した際、江戸時代に使われていた石が残っていたところでは、それらを再利用して復元している。「大枯木坂」「石原坂」を経て、05:55 「甲石坂」上り口。「箱根旧街道通行止めのお知らせ」で道が塞がれ、国道1号線を迂回するよう指示している。令和元年(2019年)に起きた台風被害の復旧工事を実施しているとのこと。早朝なので1号線の交通量は少ない。電光掲示の気温は6℃。06:25 「箱根峠」。標高846m 。ここまでが伊豆国。ここからは相模国。静岡と神奈川の県境でもある。急坂を下る。「挟石坂」「風越坂」「釜石坂」「赤石坂」「向坂」。それほどの距離でもないのに、坂名が次々変わる。07:00 「箱根宿」。箱根山中に宿場がなく、参勤交代の便宜を図る必要から、元和4年(1618年)幕府の命により三島宿と小田原宿から各々50軒ずつを強制移住させ、箱根宿が新設された。本陣は6軒あったとされるが、跡地を示す標石や解説版はない。平成19年(2007年)に復元公開された「箱根関所」に寄ってみる。たぶん有料なのだろうが、誰もいないので見物させていただく。関所が設置されたのは元和5年(1619年)といわれる。管理運営は譜代大名が治める小田原藩が行っていた。「杉並木」を経て「権現坂」を上り、「天ヶ石坂」「白石坂」「於玉坂」「追込坂」「猿滑坂」を下る。石畳道の大部分は復元されたものだが、江戸時代の旅人の苦労が想像される。底の厚いトレッキングシューズを履いていても足に堪えるのに、往時は草鞋である。裸足で歩くのと大差ない。09:00 「橿木(かしのき)坂」の階段を下る。「西海子(さいかち)坂」を経て、09:30 畑宿。ここには茶屋本陣の茗荷屋があった。「大沢坂」「割石坂」を下り、県道732号線に出る。これから先の下りは、大部分が舗装道路になる。10:00 パンとジュースで昼食休憩。10:40 「猿沢石畳道」。11:05 早川に架かる三枚橋を渡り、国道1号線に出る。12:30 「小田原宿」。本陣は4軒。清水彦十郎家・久保田家・片岡家・清水金左ヱ門家が務めた。跡地にそれぞれ解説標・解説板がある。14:05 今回の旅の終点 JR東海道線 国府津駅に到着する。2泊3日で93.3km 。日本橋まで、残り79km 。14:13 発の電車に乗り、東海道線・横須賀線・総武線を乗り継ぎ、15:45 自宅に帰り着く。運賃 1520円。中山新田 → 国府津 : 29.7 km( 東海道累計 413.7 km ) ( 東日本支線の旅累計 1170.4 km )

2025.04.26

コメント(0)

-

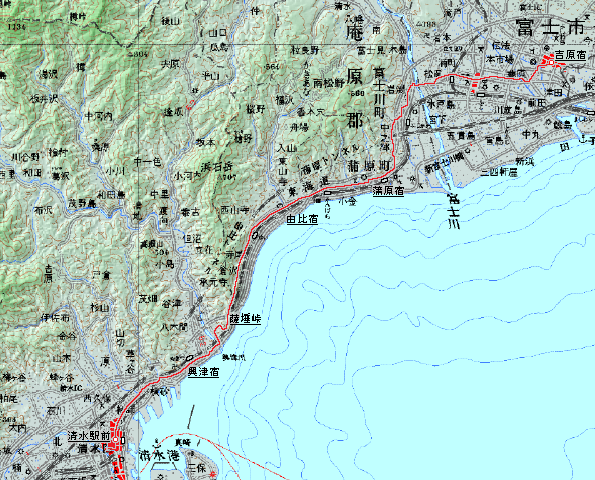

【 東日本支線の旅 35日目/東海道 11日目 】 吉原(静岡県富士市) → 山中新田(静岡県三島市)

2025年04月25日(金)曇一時晴04:40 起床。おにぎりとお茶の朝食。06:00 「鯛屋旅館」を出発する。宿の主人が火打石をカチカチカチ、切り火で送り出してくれる。こういうの、時代劇でしか見たことがない。流石、天和2年(1682年)創業。気が利いている。今日も曇り空。涼しいのは助かるが、気持的にはパッとしない。06:25 「左富士」。東海道を江戸から京に向かう際、右側に見える富士山が、ここでは道が大きく曲がるため、左側に見える。うっすら見える富士山にシャッターを切ったが、後で確認したところ、映っていなかった。07:30 間の宿 柏原。「間宿 柏原・本陣跡」標柱の解説図によると、本陣1軒と茶屋9軒があったらしい。08:50 「原宿」。本陣は1軒。渡邉家が務めた。跡地の標石のプレートに「渡邉家は阿野全成(源頼朝の弟・義経の兄)の子孫」とある。10:30 「沼津宿」。本陣は3軒。清水家・間宮家・高田家が務めた。跡地にそれぞれ石標がある。10:50 「沼津日枝一里塚」。北塚だけが現存している。コンビニでパンを調達。11:15 パンとジュースで昼食休憩。11:50 「伏見一里塚」。西塚が現存、東塚は復元されたもの。12:00 「境川橋」を渡る。境川に架かる短い橋が、駿河国と伊豆国の境。親柱に「さかひかは尢し」とある。12:20 「三島宿」。本陣は2軒。世古家本陣と樋口家本陣の跡地に石標がある。スーパーで食料・飲料を調達。これから箱根峠の上りなので、荷物が重くなるのはつらい。12:45 「三嶋大社」に寄り道する。本殿は慶応2年(1866年)竣功の総欅素木(そうけやきしらき)造。山田川を渡ると、東海道は上り坂が続く。雲が薄くなり、日が差してくる。13:30 「錦田一里塚」。南北両塚が現存する。14:15 「題目坂」のコンクリート階段を上る。三島市玉沢にある妙法華寺への道程を示す題目石(日蓮宗の唱える南無妙法蓮華経の7文字が刻まれた石)があったことに、坂名は由来するという。上り坂と暑さと荷物の重さで、休憩の回数が増えてゆく。14:45 「こわめし坂」の上り口。あまりに急な坂なので、背負った米が汗と熱でこわめし(米を蒸した飯)になったことに、坂名は由来するともいわれる。木陰で休憩。水分補給してから、スローペースで急坂を上る。15:50 今日の宿泊予定地 山中新田に到着。ここには「山中城跡公園」がある。山中城は永禄年間(1558~70年)北条氏康により築かれた山城。天正18年(1590年)小田原攻めに向かう豊臣軍の攻撃を受け、半日で落城したと伝わる。復元された障子堀・畝堀の遺構で知られる。城跡公園の東屋にテントを設営する。テント泊は 2023年05月の【 東日本支線の旅 23日目/日光・奥州街道 6日目 】以来、2年振りになる。標高は550m ほど。再び雲が広がりだしたが、富士山を望める。夕食は助六寿司・コロッケ・金平ごぼう。18:30 就寝。吉原 → 中山新田 : 33.7 km( 東海道累計 384.0 km ) ( 東日本支線の旅累計 1140.7 km )

2025.04.25

コメント(0)

-

【 東日本支線の旅 34日目/東海道 10日目 】 清水駅前(静岡県静岡市) → 吉原(静岡県富士市)

2025年04月24日(木)曇08:18 JR東海道線 清水駅下車。運賃 3080円。今回の徒歩旅行は、2泊3日で神奈川県小田原市のJR東海道線 国府津(こうづ)駅まで歩く予定。距離は約93km 。08:30 清水駅前。昨年5月の【 東日本支線の旅 33日目/東海道 9日目 】の続きを歩き始める。小雨が降って、肌寒い。10分ほど歩くと、東海道は国道1号線に合流する。09:00 コンビニでおにぎりを調達。小雨が止んでくれる。09:25 「興津(おきつ)宿」。本陣は2軒。跡地に石標がある。西本陣の手塚家と東本陣の市川家が、月番で務めていた。東海道は興津川を渡り、標高50mほどの山を迂回する。墓地を抜けて階段道を登り、10:20 「薩埵(さった)峠」に出る。標高93m 。鎌倉時代 漁網にかかった薩埵地蔵を当地で祀った伝承に、峠名は由来する。峠道から望む絶景で知られるが、今日は生憎の天気。富士山は雲の向こう。薩埵峠を下り、10:45 間の宿(休憩施設、宿泊は原則禁止)西倉沢。往時には10軒ほどの茶屋があった。間の宿は非公認の施設だったが、大名も休憩した川島家は本陣と呼ばれ、西倉沢村の名主も務めた。11:25 おにぎりとジュースで昼食休憩。11:45 「由比宿」。本陣は1軒。岩辺家が務めた。跡地は由比本陣公園になっている。本陣の向かいは「正雪紺屋(こうや)」。江戸時代初期から続く染物屋で、由井正雪の生家といわれる。慶安4年(1651年)正雪は幕府転覆を企てたが露見、駿府(現在の静岡市)で自刃した。12:35 「蒲原宿」。本陣は1軒(江戸時代中頃まで2軒あった)。平岡家が務めた。跡地には解説板だけ。13:45 「岩淵一里塚」。東西両塚が現存している。14:05 富士川橋を渡る。江戸時代には渡船によって両岸を結んでいた。15:40 「吉原宿」。本陣は2軒。上本陣の神尾家と下本陣の長谷川家が務めていた。跡地前の歩道に金属プレートが埋め込まれている。スーパーで食料・飲料を調達。16:00 今日の宿「鯛屋旅館」に到着する。この宿は天和2年(1682年)の創業。山岡鉄舟や清水次郎長の定宿だったという。脚力の衰えに不安を抱えた1年ぶりの長距離徒歩旅行だが、足の調子は悪くない。ゆっくり風呂に浸かって疲れを癒す。夕食は鶏照焼重・ジャンボアジフライ。湯飲茶碗に「創業参百拾年 鯛屋」とある。19:00 就寝。「鯛屋旅館」、素泊 4000円。清水駅前 → 吉原 : 29.9 km( 東海道累計 350.3 km ) ( 東日本支線の旅累計 1107.0 km )

2025.04.24

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第23回 】 ウェールの製作・取付

2025年04月20日(日)0.5mm 厚・1mm 厚のウォールナット板材を黒く塗装、右舷・左舷の外側板に張ってウェール(Wale 船側腰板)を製作する。

2025.04.20

コメント(0)

-

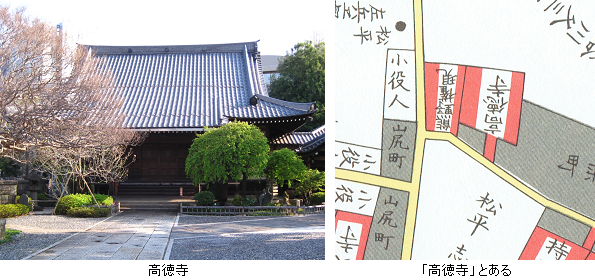

【 江戸切絵図歩きめぐり 第79回 】 北青山 南青山

2025年04月12日(土)晴晴れて暖か。歩きめぐり日和。今回歩くのは、安政4年(1857年)板「東都青山絵図」のうち、現在の港区北青山1~3丁目・南青山5~7丁目に当たる地区。07:40 熊野神社前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第79回 】を歩き始める。北青山1~3丁目。切絵図にある「高徳寺」を訪れる。ここには講談などで知られる河内山宗春の墓があるとされるが、石碑(名前が宗俊になっている)しか見つからなかった。宗春は江戸時代後期の表坊主(江戸城内で大名や諸役人の雑用に従事する職名、僧形となる)。水戸徳川家を恐喝して捕えられ、文政6年(1823年)に獄死したとされる。切絵図に「青山下野守」とあるのは、丹波国篠山藩青山家(6万石 譜代)の下屋敷。5代藩主忠良(ただなが)は弘化元年(1844年)幕府老中に抜擢されたが、弘化5年(1848年)老中首座阿部正弘追放の企てに失敗して失脚した。明治24年(1891年)に陸軍大学校が和田倉門内(現在の千代田区皇居外苑)から篠山藩下屋敷跡地へ移転してきた。明治時代後期の地図に「陸軍大学」とある。陸大校舎は戦災で失われず、戦後 青山中学校の校舎に転用された。現在の青山中校舎は昭和60年(1985年)に建設されたもの。切絵図にある「善光寺」を訪れる。慶長6年(1601年)信濃善光寺の分院として谷中(現在の台東区谷中)に創建されたが、元禄16年(1703年)地震による大火に遭って焼失したため、宝永2年(1705年)現在地へ移転した。善光寺境内に「高野長英記念碑」がある。医者・蘭学者だった長英は、天保10(1839年)年に蛮社の獄で投獄されたが、伝馬町獄舎の火災に乗じて脱獄、以降6年にわたり各地を潜行した。嘉永3年(1850年)善光寺近くの隠れ家に潜伏していたところを幕吏に捕縛され、自刃した。南青山5~7丁目。高野長英終焉の地に「高野長英先生隠れ家」碑がある。青山百人町(現在の南青山5丁目)に幕臣与力小島家の持ち家である質屋伊勢屋の離れがあり、ここで長英は偽名を使って町医者を営んでいた。その小島家が、切絵図には「小島勘次郎」とある。切絵図に「高木主水正(もんどのかみ)」とあるのは、河内国丹南藩高木家(1万石 譜代)の下屋敷。明治39年(1906年)東武鉄道の社長などを務めた根津嘉一郎が丹南藩下屋敷跡地を取得、広大な日本庭園を持つ邸宅を構えた。現在、根津邸跡は「根津美術館」になっている。09:00 根津美術館前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第79回 】はここで終わり。熊野神社前 → 根津美術館前 : 5.8 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 294.1 km )

2025.04.12

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第22回 】 船底の造作と船倉デッキの製作・取付

2025年04月10日(木)キールソンを製作、船底に取り付ける。材料は 4mm 幅のウォールナット板材。ミズンマストのステップ(Step 檣座)とクラッチ(Crutch 船尾肘材)を製作、船底に取り付ける。船倉デッキを製作、船体に取り付ける。材料は 1.5mm 厚 ・2mm 厚のウォールナット板材。

2025.04.10

コメント(0)

-

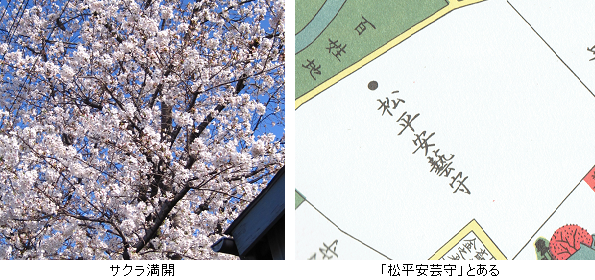

【 江戸切絵図歩きめぐり 第78回 】 神宮前

2025年04月05日(土)快晴3月30日、気象庁から東京のサクラ満開の発表があった。今回歩くのは、安政4年(1857年)板「東都青山絵図」のうち、現在の渋谷区神宮前1~4丁目に当たる地区。07:50 表参道駅 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第78回 】を歩き始める。切絵図に「松平安芸守」とあるのは、安芸国広島藩浅野家(42.6万石 外様)の下屋敷。明治維新後も、12代藩主だった浅野長勲(ながこと)侯爵が下屋敷跡地を所有した。明治時代後期の地図に「浅野邸」とある。現在、浅野邸跡地には表参道ヒルズ・神宮前小学校などがある。広島藩下屋敷の北隣り、切絵図に「井上英之助」とあるのは、遠江国浜松藩井上家(6万石 譜代)の下屋敷。英之助は藩主井上正直の幼名。正直は幕府老中を2期務め、慶応2年(1866年)の第二次長州征伐では14代将軍徳川家茂に従い上洛した。現在、跡地は住宅地などになっている。切絵図に「松平美濃守」とあるのは、上野国高崎藩松平家(8.2万石 譜代)の下屋敷。明治時代になると、鳥取藩(32.5万石 外様)主だった池田侯爵家が、この地に約2万坪の敷地の別邸を構えた。大正8年(1919年)には本邸が竣工。当時の地図に「池田邸」とある。昭和12年(1937年)池田邸敷地のうち約1.2万坪が譲渡され、東郷平八郎を祭神とする「東郷神社」が創建された。戦災により池田邸・東郷神社は焼失。現在、跡地には再建された東郷神社・原宿警察署・原宿外苑中学校などがある。高崎藩下屋敷の北隣り、切絵図に「大久保加賀守」とあるのは、相模国小田原藩大久保家(11.3万石 譜代)の下屋敷。明治44年(1911年)三井鉱山会長の団琢磨(のちに三井財閥総帥)がこの地に広大な邸宅を構えた。現在、跡地にはトルコ大使館・東郷台住宅などがある。切絵図に「水野和泉守」とあるのは、出羽国山形藩水野家(5万石 譜代)の下屋敷。天保の改革に失敗した水野忠邦が失脚したことにより、家督を継いだ忠精(ただきよ)は、弘化2年(1845年)浜松藩から山形藩へ左遷された。現在、下屋敷跡地には国学院高校・明治公園などがある。「熊野神社」を訪れる。切絵図には「熊野権現」とある。正保元年(1644年)紀州藩邸(現在の赤坂御用地)に祀られていた熊野権現を、地元住民の願いにより青山の総鎮守として当地へ遷座したと伝わる。08:50 熊野神社前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第78回 】はここで終わり。表参道駅 → 熊野神社前 : 5.1 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 288.3 km )

2025.04.05

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第21回 】 外側板張り

2025年03月30日(日)船体の右舷と左舷に外側板を張る。材料は 1mm 厚 x 4mm 幅のウォールナット板材。

2025.03.30

コメント(0)

-

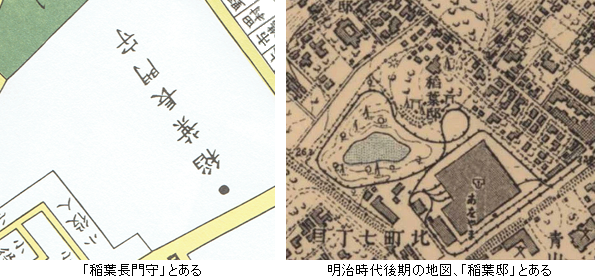

【 江戸切絵図歩きめぐり 第77回 】 神宮前

2025年03月22日(土)快晴快晴。今日の東京の最高気温は23.6℃。あと数日のうちに、サクラの開花発表があるらしい。今回歩くのは、安政4年(1857年)板「東都青山絵図」のうち、現在の渋谷区神宮前5~6丁目に当たる地区。08:00 青山学院前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第77回 】を歩き始める。切絵図に「稲葉長門守」とあるのは、山城国淀藩稲葉家(10.2万石 譜代)の下屋敷。幕末の12代藩主稲葉正邦は、幕府の老中・京都所司代を務めた。慶応4年(1868年)鳥羽・伏見の戦いで淀藩は、幕府側として出兵したものの、敗走する幕府軍を淀城内に入れず中立的立場をとった。明治時代後期の地図を見ると、淀藩下屋敷跡地の一画に「稲葉邸」とあるが、大半は都電の施設になっている。地図にある池は下屋敷の庭園にあった「琵琶池」で、2016年に訪れた際には残っていたが、現在は小中学校の仮設校舎建設工事が進行中で、埋め立てられてしまうのかも知れない。切絵図にある「長泉寺」を訪れる。源義家に従って奥州討伐で軍功をあげた秩父平氏の河崎基家により、康平6年(1063年)に創建されたと伝わる。墓地の奥に二百数十体もの石仏が並んでいる。かつてこの近辺で祀られていた地蔵などが、宅地造成などの際にここへ集められたきたという。「穏田(おんでん)神社」を訪れる。天正18年(1590年)徳川家康に従って関東に入った伊賀衆が、翌年に当地を賜った頃からの社という。江戸時代には第六天社と称し、旧穏田村の鎮守社だった。切絵図には「第六天」とある。明治維新後、神仏分離令により穏田神社と改称された。穏田神社には社殿前の狛犬とは別に、手水舎近くに不思議な狛犬が置かれている。神社のHPによると、この狛犬は小松輝久侯爵(北白川宮家出身の皇族)邸(現在の青山学院初等部)にあったもので、戦災に遭って移設されたという。出自について、朝鮮半島から来たものと推定されている。切絵図に「戸田長門守」とあるのは、下野国足利藩戸田家(1.1万石 譜代)の下屋敷。明治13年(1880年)薩摩藩出身の大山巌(この年、陸軍卿に就任。のちに元老・元帥などを歴任)が足利藩下屋敷を購入、邸宅を構えた。明治時代後期の地図に「大山邸」とある。明治23年(1890年)大山はドイツの古城を模したといわれる煉瓦造三階建の洋館を新築、明治天皇が行幸した。大正12年(1923年)に起きた関東大震災によって倒壊するまで、この洋館は大山家の生活の場だった。08:55 表参道駅 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第77回 】はここで終わり。青山学院前 → 表参道駅 : 4.4 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 283.2 km )

2025.03.22

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第20回 】 ガンポートの製作

2025年03月20日(木)右舷と左舷に3ヶ所ずつ、ガンポート(Gun port 砲門)を製作する。材料は2mm 厚 x 3mm 幅のウォールナット板材。

2025.03.20

コメント(0)

-

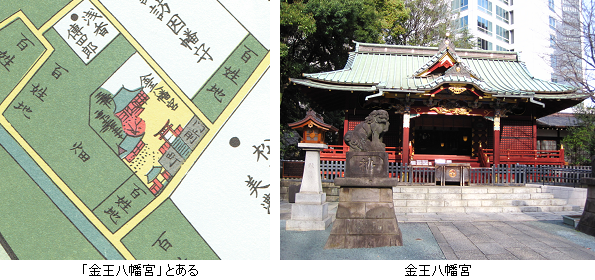

【 江戸切絵図歩きめぐり 第76回 】 渋谷

2025年03月15日(土)薄曇薄曇り。時々日が差す。今回歩くのは、安政4年(1857年)板「東都青山絵図」のうち、現在の渋谷区渋谷1~4丁目に当たる地区。08:05 渋谷2丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第76回 】を歩き始める。切絵図にある「金王(こんのう)八幡宮」を訪れる。秩父平氏の河崎基家が信奉する八幡神の加護により後三年の役(1083~87年)に勝利したとして、寛治6年(1092年)源義家が当地に八幡宮を勧請したと伝わる。基家の子である重家は堀川天皇から渋谷姓を賜り、渋谷城(現在の金王八幡宮)を構えた。これが渋谷の地名の発祥ともいわれる。社名の金王は、重家の子の常光が金剛夜叉明王の化身として生まれたとされ、金王丸と称したことに由来するという。江戸時代になると、金王八幡宮は徳川将軍家により信仰された。慶長17年(1612年)に造営された社殿は、3代将軍に徳川家光が決まった御礼に、春日局(家光の乳母)と青山忠俊(家光の守役、後の常陸国江戸崎藩2代藩主)が寄進した。切絵図にある「御嶽神社」は、元亀元年(1570年)創建と伝わる。ビルの2階屋上に鎮座するが、まだ入口が開いていない。社殿前の狛犬は、イヌではなくニホンオオカミ。ブロンズの狛犬は複製で、延宝年間(1673~81年)に造られたというオリジナルは社務所で保管されているらしい。切絵図にある「宮益町」の町名は、御嶽神社の「宮」の御利「益」を願ったことに由来する。大山街道における江戸市中と郊外農村の接続地として、宮益町には町屋が建ち並んだ。切絵図では近くに「千代田イナリ」「妙祐寺」とあるが、千代田稲荷神社は関東大震災に遭って道玄坂へ移転、妙祐寺は戦災に遭って世田谷へ移転した。切絵図に「諏訪因幡守」とあるのは、信濃国諏訪藩諏訪家(3万石 譜代)の下屋敷。明治21年(1888年)日本の近代薬学の草分けである長井長義が下屋敷跡地を購入、邸宅を構えた。江戸時代の長井家は、代々阿波国徳島藩主の典医を務めていた。現在、長井邸跡地の一部は「日本薬学会 長井記念館」になっている。切絵図に「松平左京大夫」とあるのは、伊予国西条藩松平家(3万石 親藩)上屋敷。寛文10年(1670年)紀州藩初代藩主徳川頼宣(家康の十男)の三男松平頼純が西条に入封、西条藩は紀州藩の支藩と位置付けられた。廃藩置県まで10代にわたり、西条松平家が藩主を務めた。現在、上屋敷跡地には青山学院大学・高等部・中等部・初等部がある。09:00 青山学院前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第76回 】はここで終わり。渋谷2丁目交差点 → 青山学院前 : 4.8 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 278.8 km )

2025.03.15

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第19回 】 カウンターとウェール付近の外板張り

2025年03月10日(月)1mm 厚 x 4mm 幅のウォールナット板材で、カウンターの外板を張る。右舷と左舷のウエール付近に、1mm 厚 x 4mm 幅のウォールナット板材で、外側板を5枚ずつ張る。

2025.03.10

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第75回 】 東

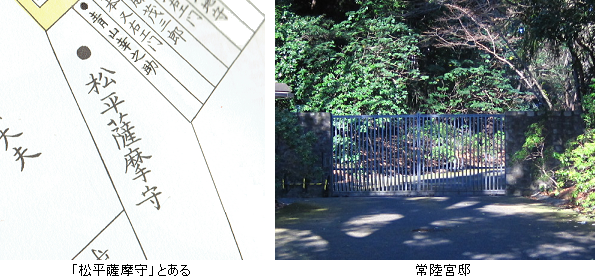

2025年03月01日(土)快晴今日の東京の最高気温は19.7℃で4月中旬並み。今回歩くのは、安政4年(1857年)板「東都青山絵図」のうち、現在の渋谷区東1~4丁目に当たる地区。08:00 東4丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第75回 】を歩き始める。切絵図に「松平薩摩守」とあるのは、薩摩藩島津家(77万石 外様)下屋敷。嘉永6年(1853年)鹿児島から江戸へ入った篤姫は、この屋敷に3年余り滞在の後、安政3年(1856年)13代将軍徳川家定の正室となり大奥に入った。現在、跡地には常陸宮邸がある。切絵図に「渡辺備中守」とあるのは、和泉国伯太藩(はかたはん)渡辺家(1.3万石余 譜代)の下屋敷。現在、跡地は区立広尾中学校と都立広尾高校になっている。切絵図に「牧野備前守」とあるのは、越後国長岡藩牧野家(7.4万石 譜代)の下屋敷。現在、跡地には区立広尾小学校がある。「福昌寺」を訪れる。切絵図には「福正寺」とある。この寺には、古墳時代の石棺の蓋を転用して阿弥陀如来を彫り込んだ「阿弥陀石棺仏」がある。石材は播磨竜山石(現在の兵庫県産)。石棺仏が彫られたのは南北朝時代と推定され、和歌山県から運ばれてきたものと伝わる。福昌寺の北隣り、切絵図にある「室泉寺」を訪れる。境内の「源秀地蔵」は、元文4年(1739年)足が不自由だった少女がこの寺で願掛けし、御利益により治癒した御礼に奉納したものと伝わる。源秀は寺の山号。少女が奉納したものにしては、ずいぶん立派な地蔵に見える。「氷川神社」を訪れる。社伝によると、日本武尊が東征の際、素戔嗚尊(すさのおのみこと)を勧請したとされる。切絵図には「氷川宮 寶泉寺」とある。寶泉寺は別当寺。一之鳥居には安永4年(1775年)の銘があるらしいが、日差しが当たる向きの関係で、刻まれた銘を確認できなかった。江戸時代、氷川神社では江戸郊外三大相撲のひとつ「金王(こんのう)相撲」と呼ばれる奉納相撲が行われていた。あとのふたつは、世田谷八幡宮(世田谷区)と大井鹿嶋神社(品川区)の奉納相撲。参道脇の公園に、その名残りの土俵がある。氷川神社の西側に「松平美濃守」とあるのは、筑前国福岡藩黒田家(47.3万石 外様)の下屋敷。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いの功により黒田長政が初代藩主になり、版籍奉還まで12代にわたり黒田家が福岡藩主を務めた。現在、跡地は住宅街になっている。09:00 渋谷2丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第75回 】はここで終わり。東4丁目交差点 → 渋谷2丁目交差点 : 5.1 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 274.0 km )

2025.03.01

コメント(0)

-

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第18回 】 飾台の製作

2025年02月28日(金)飾台を製作する。材料は4mm 厚のシナベニヤ板と2mm 厚のウォールナット板材。

2025.02.28

コメント(0)

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第74回 】 広尾

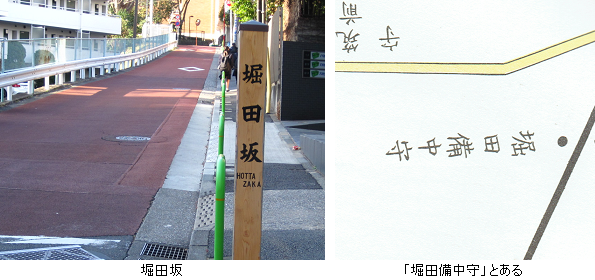

2025年02月22日(土)快晴冬晴れ。ここ数日、朝の冷え込みが厳しい。今回歩くのは、安政4年(1857年)板「東都青山絵図」のうち、現在の渋谷区広尾1~5丁目に当たる地区。08:05 笄(こうがい)公園 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第74回 】を歩き始める。「堀田坂」を上る。坂名は、坂上の高台にあった堀田家の広大な屋敷に由来する。切絵図に「堀田備中守」とあるのが、下総国佐倉藩堀田家(11万石 譜代)の下屋敷。5代藩主堀田正睦(まさよし)は幕府老中を務め、天保の改革の推進・日米修好通商条約締結などに奔走した。佐倉藩下屋敷跡地には現在、日本赤十字社医療センター・広尾ガーデンヒルズ・聖心女子大学などがある。大正5年(1916年)久邇宮邦彦王(くにのみやくによしおう)は当地に屋敷地を下賜され、宮邸を構えた。昭和22年(1947年)にその跡地を購入した聖心女子大学には、宮邸の御常御殿(おつねごてん)・正門などが残っている。香淳皇后(昭和天皇の皇后)は邦彦王の第1王女。切絵図にある「祥雲寺」を訪れる。元和9年(1623年)筑前国福岡藩黒田家(47.3万石 外様)2代藩主忠之により、赤坂溜池の中屋敷(現在の港区赤坂)内に黒田家菩提寺として創建された。寛文8年(1668年)大火に遭い、現在地へ移転。祥雲寺境内には福岡藩黒田家をはじめ、筑後国久留米藩有馬家(21万石 外様)・筑前国秋月藩黒田家(福岡藩の支藩 5万石 外様)など、数多くの大名家墓所がある。福岡藩初代藩主黒田長政の墓石は5m以上あり、戒名に金箔が貼られいる。2015年に訪れた際、墓石は覆屋の中にあったが、現在は露天になっている。切絵図に「戸沢上総介」とあるのは、出羽国新庄藩戸沢家(6.8万石余 外様)の下屋敷。跡地には玉里島津公爵家が邸宅を構えた。玉里島津家は、島津久光(薩摩藩12代藩主忠義の父・後見人)が明治4年(1871年)に興した薩摩島津家の分家。現在は高級住宅街になっている。切絵図にある「東北寺(とうぼくじ)」を訪れる。出羽国米沢藩上杉家(15万石 外様)2代藩主定勝の側室生善院が中興開基となり、元禄9年(1696年)現在地へ移転してきた。定勝と生善院の四女(参姫、後に富子と改名)は吉良上野介義央(よしひさ)の正室。生善院と富子の墓は東北寺にある。09:30 東4丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第74回 】はここで終わり。笄公園 → 東4丁目交差点 : 6.7 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 268.9 km )

2025.02.22

コメント(0)

全1688件 (1688件中 1-50件目)

-

-

- ヨーロッパ旅行

- ヨーロッパ土産の小物を見て、フラン…

- (2025-10-28 17:31:03)

-

-

-

- ☆留学中☆

- 米国大学院2年目の学費

- (2025-07-02 00:03:00)

-

-

-

- フランスあれこれ・・・

- 【Beaujolais Nouveau 2025】ボジョ…

- (2025-11-20 21:44:23)

-