PR

X

Category

カテゴリー未分類

(0)江戸切絵図歩きめぐり

(96)帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録

(39)東日本支線の旅

(42)西日本支線の旅

(17)島歩きの旅

(13)その他

(85)(完結)東海自然歩道

(52)(完結)四国遍路

(77)(完結)首都圏自然歩道

(35)(完結)東北一周徒歩旅行

(89)(完結)関東外周山つなぎの旅

(148)(完結)中国一周徒歩旅行

(57)(完結)南関東低山つなぎの旅

(61)(完結)支線の旅

(39)(完結)北陸縦断徒歩旅行

(50)(完結)北海道一周徒歩旅行

(77)(完結)九州一周徒歩旅行

(49)(完結)周遊の旅(ルート1)

(44)(完結)東北周遊徒歩旅行

(28)(完結)東京歩きめぐり

(256)(完結)学生時代のスペインの旅

(43)(完結)学生時代の中南米の旅

(85)(完結)学生時代の中東の旅

(51)(完結)帆船模型 PEGASUS 製作記録

(29)(完結)帆船模型 BADGER 製作記録

(16)(完結)帆船模型 BOUNTY 製作記録

(19)(完結)帆船模型 CHARLES YACHT 製作記録

(8)(完結)帆船模型 PANDORA 製作記録

(35)(完結)帆船模型 ENTERPRIZE 船尾部分 製作記録

(40)徒歩旅行の地図

(8)Keyword Search

▼キーワード検索

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

Comments

Calendar

カテゴリ: 江戸切絵図歩きめぐり

2025年10月13日(月)曇

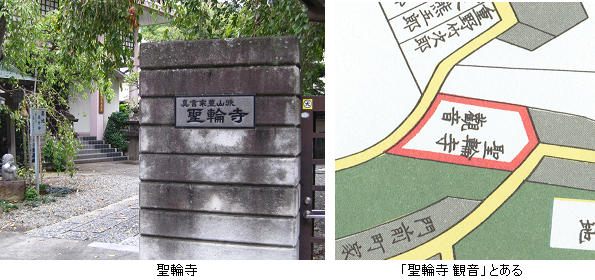

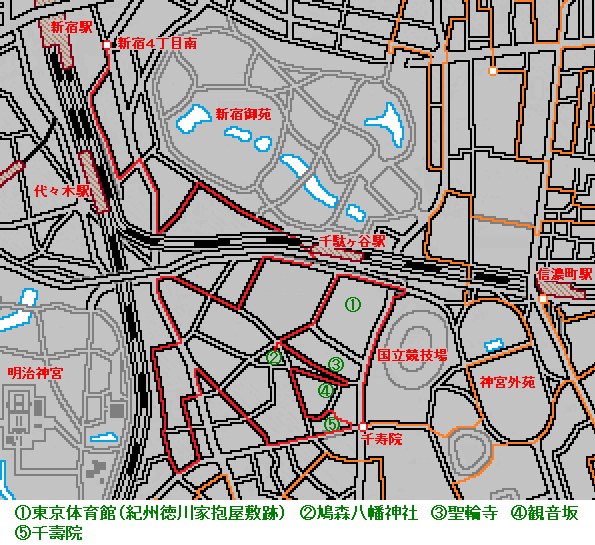

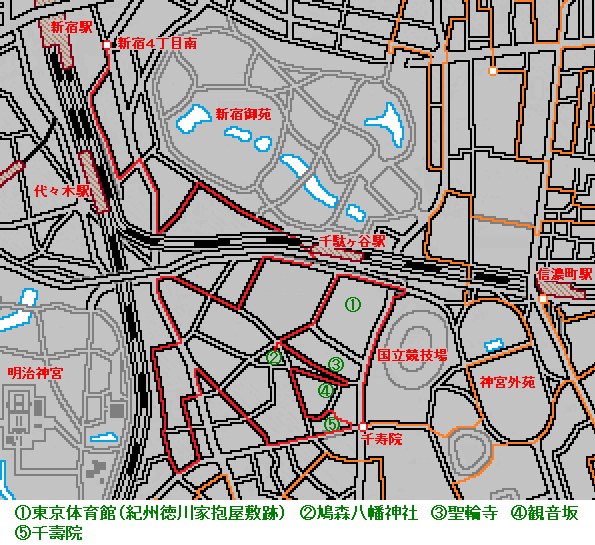

スポーツの日。曇り空。今回歩くのは、文久2年(1862年)板「内藤新宿千駄ヶ谷辺図」のうち、現在の渋谷区千駄ヶ谷1~6丁目に当たる地区。07:30 仙寿院交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】を歩き始める。

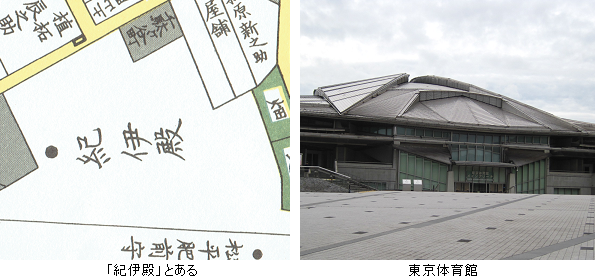

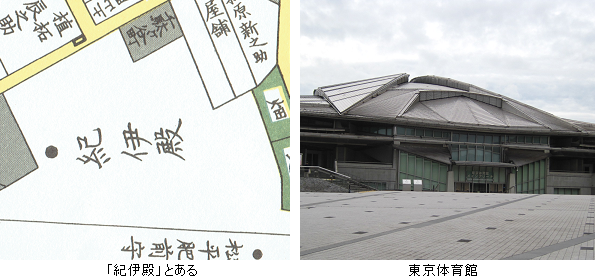

切絵図に「紀伊殿」とあるのは、紀州徳川家(55.5万石 御三家)の抱屋敷(かかえやしき)。抱屋敷とは、幕府から拝領した屋敷ではなく、大名が自費で購入した土地に建てた屋敷。明治10年(1877年)徳川宗家が紀州屋敷の跡地に本邸を構え、世間からは「千駄ヶ谷御殿」と呼ばれた。

当時の徳川宗家当主は16代家達(いえさと)。明治17年(1884年)家達は公爵に叙され、明治20年(1887年)には明治天皇が千駄ヶ谷の徳川公爵邸に行幸した。現在、徳川公爵邸の跡地には東京体育館などがある。

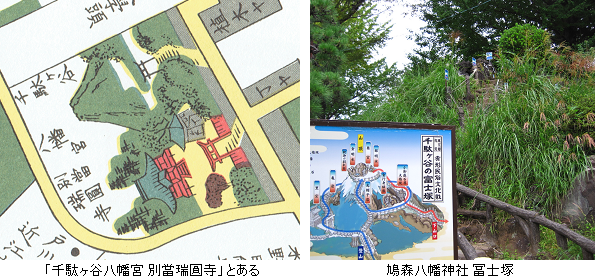

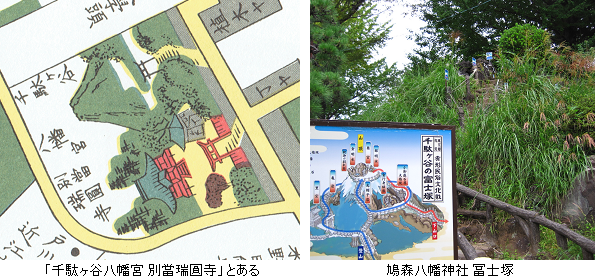

「鳩森(はとのもり)八幡神社」を訪れる。貞観2年(860年)慈覚大師(円仁)が正八幡宮として奉ったことが縁起と伝わる。切絵図には「千駄ヶ谷八幡宮 別當瑞圓寺」とある。境内には寛政元年(1789年)築造の冨士塚がある。標高は6mほど。頂上近くには富士山の溶岩が配置されている。

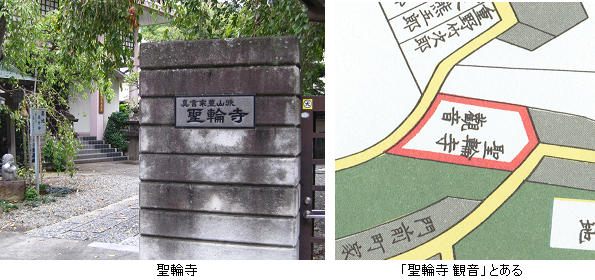

「千壽院」を訪れる。正保元年(1644年)徳川家康の側室養珠院(お萬の方)の発願により創建された。養珠院は、紀州徳川家初代藩主頼宜(家康の十男)と水戸徳川家(35万石 御三家)初代藩主頼房(家康の十一男)の生母。

スポーツの日。曇り空。今回歩くのは、文久2年(1862年)板「内藤新宿千駄ヶ谷辺図」のうち、現在の渋谷区千駄ヶ谷1~6丁目に当たる地区。07:30 仙寿院交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】を歩き始める。

切絵図に「紀伊殿」とあるのは、紀州徳川家(55.5万石 御三家)の抱屋敷(かかえやしき)。抱屋敷とは、幕府から拝領した屋敷ではなく、大名が自費で購入した土地に建てた屋敷。明治10年(1877年)徳川宗家が紀州屋敷の跡地に本邸を構え、世間からは「千駄ヶ谷御殿」と呼ばれた。

当時の徳川宗家当主は16代家達(いえさと)。明治17年(1884年)家達は公爵に叙され、明治20年(1887年)には明治天皇が千駄ヶ谷の徳川公爵邸に行幸した。現在、徳川公爵邸の跡地には東京体育館などがある。

「鳩森(はとのもり)八幡神社」を訪れる。貞観2年(860年)慈覚大師(円仁)が正八幡宮として奉ったことが縁起と伝わる。切絵図には「千駄ヶ谷八幡宮 別當瑞圓寺」とある。境内には寛政元年(1789年)築造の冨士塚がある。標高は6mほど。頂上近くには富士山の溶岩が配置されている。

「千壽院」を訪れる。正保元年(1644年)徳川家康の側室養珠院(お萬の方)の発願により創建された。養珠院は、紀州徳川家初代藩主頼宜(家康の十男)と水戸徳川家(35万石 御三家)初代藩主頼房(家康の十一男)の生母。

切絵図には「千壽院 新日暮シト云」とある。江戸時代、この地の風景が谷中(現在の台東区)の日暮里(にっぽり)に似ていたことから、新日暮里(しんひぐらしのさと)とも呼ばれた。08:50 新宿4丁目南交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】はここで終わり。

仙寿院交差点 → 新宿4丁目南交差点 : 6.5 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 349.8 km )

仙寿院交差点 → 新宿4丁目南交差点 : 6.5 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 349.8 km )

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[江戸切絵図歩きめぐり] カテゴリの最新記事

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 … 2025.11.15

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 … 2025.10.25

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 … 2025.10.04

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.