全3487件 (3487件中 1-50件目)

-

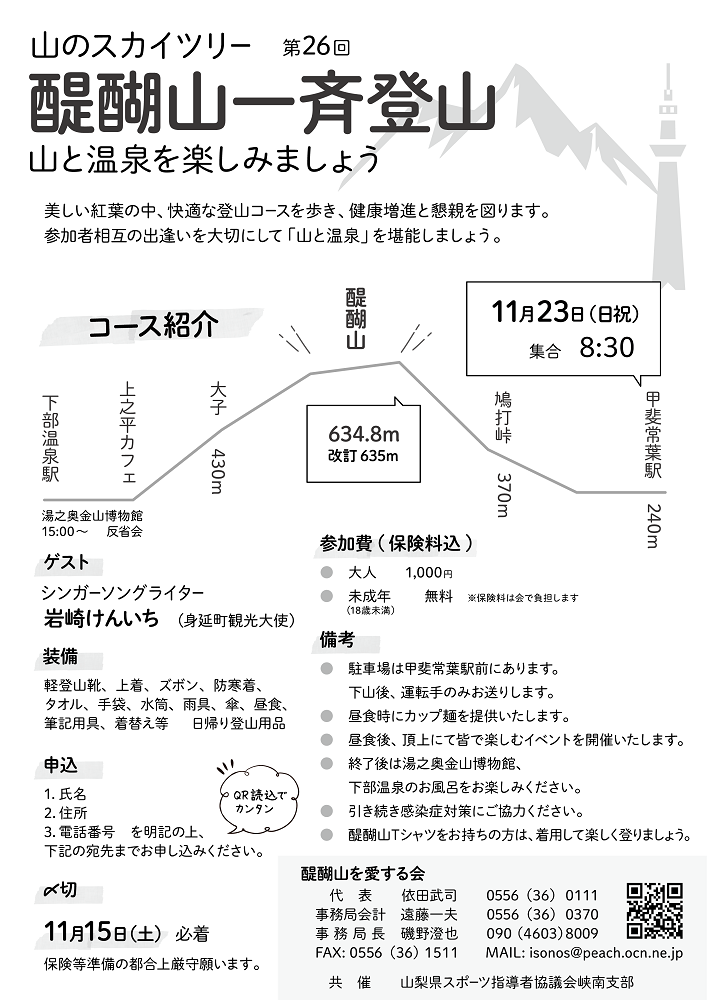

第26回醍醐山一斉登山(3・最終回)下山編

醍醐山は美しいモミジの木が多い山です。特に山頂から大子集落への下山路はモミジを上から見下ろすことができる素晴らしい行程です。上之平集落の醍醐山カフェは今年も大好評。そしてゴールは、今年も甲斐黄金村・湯之奥金山博物館にご協力いただきました。解散後はそれぞれ下部温泉を楽しみ、再会を約してお別れしました。ご参加の皆様、ご協力くださった皆様ありがとうございました。大子への紅葉の道美しい紅葉を堪能しながらゆっくりと下ります。大子集落で獣駆逐用の花火。今回は万全の熊対策で臨みました。すっかりおなじみになった猪の目(逆さハート)の石祠の道上之平集落の会員有志による醍醐山カフェ心のこもったおもてなしに皆さん感激していました。下部温泉郷が見えてきました。山は五老峰。甲斐黄金村・湯之奥金山博物館での反省会:信藤祐仁館長はじめスタッフの皆様、いつもご協力ありがとうございます。次回・第27回醍醐山一斉登山は若葉薫る2026年5月6日(水・振替休)です。是非ご参加ください。

2025.11.30

コメント(0)

-

第26回醍醐山一斉登山(2)山頂編

山頂では下部温泉のミネラルウォーターを沸かしたカップ麺と、「醍醐山を愛する会」会員の磯野祥子さん心尽くしのお赤飯をみんなでいただきました。その後は恒例の山頂イベント。今回のゲストはシンガーソングライターで身延町観光大使の岩崎けんいちさんです。落ち葉に座って太陽を浴びて山の風を感じながらのコンサートは、醍醐山を愛する会が贈る心からのプレゼントです。岩崎さんの温かい歌に、皆さんから「感動した」「素晴らしい時間が過ごせた」という感想をいただきました。山頂広場にて山頂お湯沸かし隊:ベテラン登山家の皆さん、いつもありがとうございます。最年少は3歳!みんなにパワーを分けてくれました。3世代の参加があるのも醍醐山一斉登山ならではです。岩崎けんいちさん:「スタッフの受け入れる温かい気持ちが最初から最後まで溢れていてずっと幸せな気持ちでいっぱいでした」というコメントをいただきました。そしてこのカップ麺がこの後のライブで即興ソングに♪岩崎けんいちコンサート:「感動して涙が出た」という声をたくさんいただきました。醍醐山でカップ麺醍醐山でカップ麺いいもんだねいいもんだね山のぼりいいもんだね一人なら出来なかったなそうだよないいもんだねいいもんだね山のぼりいいもんだねオイッチニーオイッチニーオイッチニー明日は下山編をお送りします。

2025.11.29

コメント(0)

-

第26回醍醐山一斉登山(1)登山編

雨で中止となった春の登山のリベンジ!11月23日(日・祝)素晴らしい秋空の下、第26回醍醐山一斉登山が、参加者・支援者合計約70名で盛大に開催されました。参加者には手作りのお赤飯、カップ麺や下部温泉のミネラルウォーターに加えて、「醍醐山を愛する会」の山中重昭さんからジャーマンアイリスの苗がプレゼントされました。ヨガインストラクターの青沼さえ子さんの指導で出発前のストレッチ。優しいお顔の馬頭観音が見送ってくれました。子供たちの参加も多く元気いっぱいです。今回のゲスト登山者・シンガーソングライターの岩崎けんいちさんもギターを背負って登ってくれました。山頂展望台からの富士川と山梨県南部の山々明日は山頂編をお送りします。

2025.11.28

コメント(0)

-

萬松山龍潭寺(りょうたんじ)~井伊直虎ゆかりのお寺(後編)

龍潭寺の庭園は国指定名勝で東海一といわれ、数多くの石組みと築山全体で鶴亀が表現されて見応えがあります。今月28日(金)・29日(土)・30日(日)の3日間、庭園が夜間特別公開されます。また12月10日(水)まで、紅葉まつり・寺宝展が開催されています。小堀遠州作・龍潭寺庭園( 国指定名勝):江戸時代初期に本堂北庭として築かれた池泉鑑賞式庭園です。龍潭寺本堂:本尊は秘仏・虚空蔵菩薩で、知恵と福徳が授かるといわれています。萬松稲荷:正夢稲荷とも呼ばれ、祈れば夢が叶うと言われています。龍の彫刻(伝左甚五郎作):江戸時代中期 仏殿に使用された蛙股の彫り物井伊家御霊屋(たまや):井伊家歴代当主のお位牌(御霊)を祀るお堂です。客殿:最も新しく平成10年(1998年)に建立されています。龍潭寺庭園は明日(28日)から3日間、夜間特別公開されます。

2025.11.27

コメント(0)

-

萬松山龍潭寺(りょうたんじ)~井伊直虎ゆかりのお寺(前編)

静岡県浜松市の井伊谷(いいのや)にある龍潭寺(りょうたんじ)は次郎法師(井伊直虎)ゆかりのお寺として知られる臨済宗妙心寺派の古刹です。山門:本瓦葺きの四脚門で、山号額の「萬松山」は、朝鮮通信使の雪峯が彦根藩井伊氏のもとで書いたものです。参道:重厚な石畳が歴史を感じさせてくれます。東門(旧鐘楼堂):最も古い約400年前の建物で、傷みのため下部分を切り、現在は建築当時より低くなっています。釈迦牟尼仏:釈迦如来の身長を基準にした大きな仏像のことを丈六釈迦牟尼仏といいます。(お釈迦さまは一般人の倍の身長があったといわれます)お顔に廃仏棄釈の際につけられた傷跡が残ります。本堂:吊り欄間に仕切られた整形六室の方丈造りで、禅寺の典型的な造りです。本堂の”龍虎の襖絵”:旭英筆 龍の図 江戸時代直虎と龍潭寺:直虎は、戦国時代に男の名で家督を継いだ「おんな城主」で、NHK大河ドラマでは柴咲コウが演じて人気を集めました。

2025.11.26

コメント(0)

-

富士河口湖紅葉まつり

富士河口湖紅葉まつりがいよいよ30日夜までとなりました。紅葉回廊では、幻想的なライトアップが日没から夜9時半まで催されます。日中は会場周辺の渋滞情報がライブカメラで5分おきに更新されています。駐車場の場所や所要時間などを事前に調べ、余裕をもってお出かけください。

2025.11.25

コメント(0)

-

第26回醍醐山一斉登山ダイジェスト

素晴らしい秋晴れの下、秋の醍醐山一斉登山が参加者・支援者合わせ約70名で盛大に開催されました。ダイジェストをご覧ください♪

2025.11.24

コメント(0)

-

掛川花鳥園(静岡県掛川市)(2)

掛川花鳥園のフクロウをご紹介しています。フクロウとミミズクの見分け方をご存じでしょうか?頭に「耳」のように見える飾り羽(羽角)があるものをミミズク、ないものをフクロウと呼びます。どちらも同じ「フクロウ目フクロウ科」で、ミミズクはフクロウの一種です。アカスズメフクロウ:熱帯・亜熱帯の森林に生息する小さなフクロウです。ヒガシオオコノハズク:東アジアの人里近い森林に生息します。ピグミーファルコン:コビトハヤブサとも呼ばれ、世界最小のハヤブサの一つです。トルクメニアンワシミミズク:開園当初は、飛行ショーのエースでした。シロフクロウ メス:オスメス共に似た目をしていますが、メスは縞模様があります。シロフクロウ オス:オスは羽の生え変わりごとに徐々に前身が白くなります。クロワシミミズク:アフリカに生息するフクロウの中で一番大きな種類と言われます。ワライカワセミ:オーストラリアに生息する世界最大の大型のカワセミです。

2025.11.23

コメント(0)

-

掛川花鳥園(静岡県掛川市)(1)

静岡県掛川市の掛川花鳥園は、「鳥と花とのふれあい」が楽しめる全天候型テーマパークです。約100種600羽の珍しい鳥たちと出会うことができます。園内はバリアフリーで、車イスやベビーカーでも楽しめます。マレーウオミミズク:魚をとらえて生活しています。オオフクロウ:名前の割合には中型です。ベンガルワシミミズク:好奇心が強く賢いため、世界中の猛禽ショーで活躍しています。チャコモリフクロウ:つぶらな瞳が可愛らしく、サイズも手頃でペットとして人気があります。ナンベイヒナフクロウ:成長してもヒナのようなので名があります。アフリカヒナフクロウ:黒い瞳と丸く大きな頭が印象的なフクロウです。アメリカ大コノハズク:樹木の肌にそっくりの色彩をした小型のフクロウです。インドオオコノハズク:体長20㎝程度の小型のミミズクです。大きな丸い眼が特徴です。

2025.11.22

コメント(0)

-

下部温泉郷・湯町ホタル公園の紅葉

下部温泉郷の温泉街の奥に、初夏には美しいホタルの乱舞が見られる湯町ホタル公園があります。講演には下部川の清流が引き込まれ、カエデの木がたくさん植えられています。奥下部の紅葉の名所です。流れの中では、ホタルの唯一のエサであるカワニナが育っています。公園内の流れの中でカワニナのいるところには、泥の上に線状の蜷の道(になのみち)があります。湯町ホタル公園から湯平橋(赤い橋)へ正面が湯平橋(赤い橋):下部川は下部温泉駅あたりで常葉川に合流します。その向こうに醍醐山があります。

2025.11.21

コメント(0)

-

秋の日向山(1,660m)山梨百名山(後編)山頂からのパノラマ

日向山は、山頂付近に雁ヶ原(がんがはら)と呼ばれる白い花崗岩の砂地が広がり、「天空のビーチ」と呼ばれて人気を集めています。晴れた日には八ヶ岳や甲斐駒ヶ岳などの大パノラマが楽しめ、また紅葉が大変美しいことでも知られています。 山頂からの大パノラマ:左から黒戸山・甲斐駒ヶ岳2967m・鞍掛山2037m、手前が「天空のビーチ」の一部です。秋を集めて日向山山頂からの大岩山2320m日向山山頂からの雨乞岳2037m日向山山頂からの八ヶ岳2899m八ヶ岳遠望:左から西岳・阿弥陀岳・編笠山・権現岳。赤岳・三ツ頭日向山山頂 1660m:三角点は展望のきかない目立たない林の中にあります。ハウチワカエデ:日向山は紅葉の名所としても知られています。

2025.11.20

コメント(0)

-

秋の日向山(1,660m)山梨百名山(前編)紅葉の名所

日向山は、甲斐駒ヶ岳から鋸岳への尾根の途中から北にのびた尾根にあり、山頂付近の花崗岩の砂地が白く輝く目立つ山です。登山道はかつては荒れていましたが、北杜山守隊によって整備されました。登山道の保全活動を通じて、先人から受け継いだ里山の文化や山岳風景を未来へつなごうという素晴らしい取り組みです。「わがあとに径もつき来る秋の山」富安風生矢立石登山口:登山口までの道は狭く、駐車場は狭いため注意が必要です。「秋山やこの道遠き雲と我」飯田蛇笏近自然工法:地域の自然環境を復元・保全するために、降雨時の水の流れ、利用者の歩行経路、現地の植生を考察したうえで、周辺に散在する石材や木材を用いて整備する工法です。「形なき子を連れあそぶ秋の山」上村占魚「下るにはまだ早ければ秋の山」波多野爽波「一ひらの雲の行へや秋の山」正岡子規

2025.11.19

コメント(0)

-

槇寄山(まきよせやま・1,188m)の秋(3・最終回)

笹尾根周辺には、相撲三山と呼ばれるユニークな名前の山々があります。笹尾根沿いの土俵岳1005m、関取岳877m、丸山南側のふんどし山752mです。丸山(1098m・多摩百山)の紅葉土俵岳1005m:特に土俵のような雰囲気はありません。土俵岳からの展望:奥多摩の大岳山(中央)、馬頭刈山(右)等の展望があります。日原峠の馬頭観音:棡原(ゆずりはら)村と檜原村を結ぶ古道にあり、大正3年と刻まれています。道標も兼ねていたと思われます。日原峠南尾根800mからの富士山色づき始めたトチノキ猪丸集落:日本の原風景がひろがります。上野原市立棡原小学校:平成24年(2012年)に上野原小学校に統合され廃校になりました。山村が栄えた時代には、多くの児童・生徒が在籍しました。

2025.11.18

コメント(0)

-

槇寄山(まきよせやま・1,188m)の秋(2)

山梨・東京の県境の笹尾根に属する槇寄山は、奥多摩の三頭山(みとうさん・1,531m)から奥高尾の陣馬山(じんばさん・854.8m)を繋ぐ稜線上に位置します。晴れた日は富士山が眺望できます。槙寄山山頂1,188m:甲斐百山と東京百名山の両方に選ばれています。 槙寄山山頂から:左から富士山・鶴ヶ鳥屋山・三ツ峠山・本社ヶ丸・御坂山・黒岳、手前 権現岳「山暮れて 紅葉の朱を奪いけり」与謝蕪村西原峠(さいはらとうげ1,159m)別名・郡内峠 ともよばれます。コアジサイの群落:5月の花の時期には一面が真っ白になります。カジカエデの黄葉:梶楓 ムクロジ科 別名はオニモミジ三ツ峠山遠望:二つのピークが見えるところです。ウリハダカエデの紅葉

2025.11.17

コメント(0)

-

槇寄山(まきよせやま・1,188m)の秋(1)

槇寄山(まきよせやま・1,188m)は山梨県東部の上野原市と東京都檜原村の県境に位置し、甲斐百山と東京百名山の両方に選ばれています。笹尾根と呼ばれる多摩川水系と相模川水系の分水嶺の山々の1つで、すぐ近くに西原峠(さいはらとうげ1159m)があります。登山口・上野原市立西原小学校跡:上野原小学校に統合しましたが、かつては多くの児童が在籍していました。そば処びりゅう館のそば粉を挽く水車郷原の宝珠寺:以前は宝珠院で、「つね泣き峠」という悲恋の伝説の舞台です。坪山(左側)1103mホコリタケ:埃茸 ハラタケ科ブナ:橅 ブナ科「木では無い」という漢字の由来は、水気が多いため加工しにくく、建材としての価値がないという意味です。ホウノキの落ち葉を踏む登山道

2025.11.16

コメント(0)

-

上高地は冬へ(後編)実は世界一の猿たち

上高地の猿は、世界でも珍しい、厳しい冬に耐え抜く猿です。川に入って魚を獲ったり、高山植物の芽生えを求めて高山まで登ったり・・・たくましく珍しい上高地の猿たちを遠くからそ~っと撮ってみました。

2025.11.15

コメント(0)

-

上高地は冬へ(前編)

世界的な山岳リゾート・上高地の観光シーズンは明日11月15日までです。上高地はこれから長い冬に入ります。梓川にかかる河童橋穂高連峰:主峰奥穂高岳(標高3,190m)をはじめとして、涸沢岳(3,110m)、北穂高岳(3,106m)、前穂高岳(3,090m)、西穂高岳(2,909m)などからなっています。岳沢湿原からの六百山(ろっぴゃくざん・2,450m)穂高と明神岳(2,931m)大正池と焼岳(やけだけ・2,455m)

2025.11.14

コメント(0)

-

枯葉よ(後編)

秋の日の ヸオロンの ためいきのひたぶるに 身にしみて うら悲し。イロハモミジ:いろは紅葉 ムクロジ科鐘のおとに 胸ふたぎ色かへて 涙ぐむ過ぎし日の おもひでや。ハウチワカエデ:羽団扇楓 ムクロジ科げにわれは うらぶれてここかしこ さだめなく とび散らふ 落葉かな。(「落葉」上田敏 訳)ナナカマド:七竈 バラ科サトウカエデ:砂糖楓 ムクロジ科カナダの国旗に使われている西洋カエデです。 イヌシデ:犬四手 カバノキ科薪にならないのでかつてはあまり植えられませんでしたが、近年の雑木林では主要な樹種です。ガマズミ:莢蒾 ガマズミ科ヤマボウシ:山法師 ミズキ科白いずきんをかぶった山法師を連想することから。イタヤカエデ:板屋楓 ムクロジ科切れ込みが浅く、水かきのある「カエルの手」に似ています。

2025.11.13

コメント(0)

-

枯葉よ(前編)

暮れ行く 秋の日よ金色の枯葉散る つかの間 燃えたつ 恋に似た落葉よ(岩谷時子訳「枯葉(Les feuilles mortes)」)ウリハダカエデ:瓜肌楓 ムクロジ科幹の模様がマクワウリの肌に似ているため、名がつきました。ダンコウバイ:檀香梅 クスノキ科怒り肩のような形イタヤカエデ:板屋楓 ムクロジ科カエルの手のような形ヒナウチワカエデ:雛団扇楓 ムクロジ科ハウチワカエデより小さいオニイタヤ:鬼板屋 ムクロジ科イタヤカエデの亜種ブナ:橅 ブナ科森の女王といわれます。ホウノキ:朴の木 モクレン科花に芳香があります。ケヤキ:欅 ニレ科北限は青森県。日本を代表する落葉広葉樹です。

2025.11.12

コメント(0)

-

富士と湖と紅葉の旅~三国山(みくにやま・1528m)(5・最終回)

先週末からの楽天ブログの不具合でご迷惑をおかけしました。ここまでは11月10日付でまとめて更新いたしましたので併せてご覧ください。三国山山頂(1320m):名前通り 山梨、静岡、神奈川の境に位置します。山中湖 ホテルマウント富士:雲海の名所として有名です。北富士演習場からの富士山河口湖畔からの富士とコキアホウキギ(コキア):箒木 ヒユ科 ホウキグサ(箒草)とも呼ばれます河口湖畔大石 星のや富士:日本初のグランピングリゾートです。西湖畔

2025.11.11

コメント(0)

-

富士と湖と紅葉の旅~三国山(みくにやま・1328m)(4)

大洞山(1384m)からは金時山、箱根山、大涌谷などが望めます。気軽なハイキングコースですが眺望はバラエティ豊かです。大洞山から:左 金時山、中央 箱根山と大涌谷大洞山(1384m)山頂霧のブナ林黄葉眺望だけでなく林歩きも楽しめます。小楢山(1353m)山頂

2025.11.10

コメント(0)

-

富士と湖と紅葉の旅~三国山(みくにやま・1328m)(3)

三国山(みくにやま・1328m)には山中湖村の南側に位置する籠坂峠から、大洞山、三国山、明神山と3つの山を結ぶハイキングコースがあります。雪化粧した富士:手前は立山(たちやま)です。立山(たちやま):立山展望台があります。ブナの大木:ブナの実は、堅い殻の中の果肉はクルミのような風味で、そのまま生で食べられます。熊の大好物です。ブナの実:東北では近年にない凶作のため、熊が人里に現われる一因になっていると思われます。オオイタヤメイゲツの紅葉:葉は掌状に9~11裂します。イノシシのぬた場(泥浴び場):イノシシには、ダニなどの寄生虫を落としたり、体温を調節したりするために、泥の上を転げ回る習性があります。ノキシノブ:軒忍 ウラボシ科 和名は家の軒先に生育し、土が無くても堪え忍ぶという意味です。ヒジキゴケ:ヒジキゴケ科日当たりの良いところに生育します。

2025.11.10

コメント(0)

-

富士と湖と紅葉の旅~三国山(みくにやま・1328m)(2)

三国山(みくにやま・1328m)はその名の通り山梨県、静岡県、神奈川県の県境に位置する山です。富士山を眺めながら近くの山を縦走でき、特に山中湖村の南側に位置する籠坂峠から、大洞山、三国山、明神山と3つの山を結ぶハイキングコースが人気です。晴れた日には富士山だけでなく素晴らしい眺望が期待でき、樹林の中の山歩きも魅力です。三国峠手前からの富士山:北富士演習場と山中湖三国峠手前からの山中湖:手前 左からマウント富士、御坂山塊 三方分山・王岳・鬼ヶ岳。節刀ヶ岳・手前 足和田山(五湖山)、奥には南アルプス連峰彩雲:太陽の近くの雲の水滴が太陽光を曲げることで雲が様々な色に見えます。古くから吉兆とされます。山中湖湖岸より:左から明神山(鉄砲木の頭)・三国峠・三国山・大洞山・アザミ平・立山山中湖と明神山(鉄砲木の頭)籠坂峠からの登山口籠坂峠からアザミ平への登山道立山展望台への分岐

2025.11.10

コメント(0)

-

富士と湖と紅葉の旅~三国山(みくにやま・1328m)(1)

富士と湖と紅葉の旅今月初め、籠坂峠からアザミ平ー大洞山ー楢木山ー三国山ー三国峠駐車場まで歩いて来ました。富士山をずっと眺めつつ、紅葉や花やススキの原も楽しめる縦走でした。道中の点描です。山中湖明神山パノラマ台周辺からの富士山この道の 富士になり行く 芒かな(河東碧梧桐)霧に透ける朝陽ヤマブドウ:山葡萄 ブドウ科トリカブト:鳥兜・草鳥頭 キンポウゲ科ドウダンツツジ:満天星、灯台躑躅 ツツジ科リュウノウギク:竜脳菊 キク科ツルリンドウ:蔓竜胆 リンドウ科

2025.11.07

コメント(0)

-

勝沼ぶどう郷駅からの甲斐の山々

山梨ヌーボーも解禁となり、ぶどう郷のワイナリー巡りが楽しい季節になりました。勝沼ぶどう郷駅から見える山梨の山々をご紹介します。左から春日山・滝戸山・蛾ケ岳、布引山・笊ヶ岳・はい松尾山、聖岳・赤石岳手前 富士見山・櫛形山左から笊ヶ岳・はい松尾山・聖岳・赤石岳・荒川岳、手前 富士見山・櫛形山、広河内岳・白根三山(北岳、間ノ岳、農鳥岳)・鳳凰三山(地蔵ヶ岳・観音ヶ岳・薬師ヶ岳)手前 大蔵教寺山手前は勝沼ぶどうの丘。山は左から広河内岳・白根三山・鳳凰三山・甲斐駒ヶ岳手前 大蔵教寺山・兜山・棚山正面は勝沼ぶどうの丘。山は左から兜山・棚山・帯那山左から小楢山・金峰山・北奥千丈ヶ岳・乾徳山

2025.11.06

コメント(0)

-

妙高の山裾の秋(5・最終回)妙高山麓県民の森

妙高山麓県民の森は、新潟県内に5つある県民の森の1つで、標高1,300mの笹ヶ峰高原にあります。全国的にも珍しいドイツトウヒの林やブナやシラカバなどの豊かな広葉樹林が広がり、見事な紅葉が楽しめます。散策路は林野庁から「森林セラピーロード」に認定されています。妙高山麓県民の森と神道山(1785m)乙見湖(おとみこ・笹ヶ峰ダム)から妙高山麓県民の森からの妙高山(2454m・日本百名山)妙高山麓県民の森からの妙高山妙高山麓県民の森と薬師岳(1802m)・天狗原山(2197m・信州百名山)黒姫山(1221m・新潟百名山)と紅葉

2025.11.05

コメント(0)

-

妙高の山裾の秋(4)尾崎喜八「秋の日」

そしてついに玉のような幾週が来る。夏の醗酵をおわった自然はおもむろにまろく熟して安定した層になり、きょうの秋の日には下ほど濃く、上へゆくほど晴れやかにすきとおって、かろく きらきらとうっとりと 甘く 涼しい。山にかこまれた此の地方はあたかも震えるふちを持った薄い大きな杯のようで、快美な秋は流れて隣る国々への祝福となる。しかしその喜びには深くまじめなものがあり、醉いそのものも健康で、充実した仕事の毎日が彫塑的だ。(尾崎喜八「秋の日」)

2025.11.04

コメント(0)

-

妙高の山裾の秋(3)新潟県健康ウォーキングロード 笹ヶ峰夢見平遊歩道

夢見平遊歩道は標高約1,350mの高原にあり、ブナの自然林・巨木・湿原と変化に富んでいます。「道姫」:稲荷神社を囲むように「神彦」「道姫」と名付けられたミズナラの大木があります。マユミ:檀・真弓 ニシキギ科この木で弓を作ったことからこの名がありますです。こけしの材料としても使われます。カンアオイ:寒葵 ウマノスズクサ科われらが(山梨の)醍醐山(だいごやま・634m)にもあり、ギフチョウが好みます。イロハモミジ:いろは紅葉 ムクロジ科「ちはやぶる神なび山のもみぢ葉に思ひはかけじ移ろふものを」(古今和歌集・よみ人しらず)夢見平:湿原と樹木が夢のように綺麗な場所です。シラカバ林:カバノキ科一般にシラカバと呼ばれますが、正式にはシラカンバです。フタバアオイ:二葉葵 ウマノスズクサ科徳川家の家紋として有名です。

2025.11.03

コメント(0)

-

妙高の山裾の秋(2)夢見平

笹ヶ峰ダムからは「新潟県健康ウォーキングロード 笹ヶ峰夢見平遊歩道」が始まります。ブナの自然林、巨木、湿原と変化に富んだコースで、特に初夏には妙高外輪山三田原山を背景にミズバショウが群生し、名前通り夢を見ているような美しさです。夢見平遊歩道入口:乙見湖(笹ヶ峰ダム)から神道山の裾を巡るコースです。いきなり急な階段のお出迎えです。笹ヶ峰ダム全容:高田平野の農地約7千haの水不足による被害を解消し、食料を安定的に供給するために1983年に造られました。夢見平遊歩道:もともとトロッコの軌道があったことから、トロッコ敷、 製材所、炭窯などの跡が残されています。幼葉の紅葉:ブナの森、カラマツの森、ミズナラの森など、様々な森林の紅葉が楽しめます。ブナ林の遊歩道:遊歩道は広くブナの自然林が楽しめます。夢見平湿原:5月上旬~下旬にはミズバショウが咲き誇ります。「神彦」:稲荷神社を囲むように「神彦」「道姫」と名付けられたミズナラの大木があります。

2025.11.02

コメント(0)

-

妙高の山裾の秋(1)笹ヶ峰高原

10月28日、新潟県の妙高山(2454m・日本百名山)に初冠雪が観測されました。例年より10日ほど早いとのことです。妙高山の東側斜面・標高600~1,300mには妙高高原、南西側には笹ヶ峰高原が広がっています。笹ヶ峰高原には笹ヶ峰ダムと乙見湖があります。雪山の山裾、高原の秋が深まってきました。神道の門:笹ヶ峰ダムへの入口です。笹ヶ峰ダムからの乙見湖:笹ヶ峰ダムは、高さ48.6m、長さ318 mのロックフィル式ダムです。農業用水のためのダムで初夏には満々と水を湛えます。乙見湖 赤尾岳の紅葉:乙見湖は現在は水量が少ないですが、表面積約90haの巨大なダム湖で、中に旧ダムが水没しています。笹ヶ峰ダム下流:関川下流に広がる農地へのかんがい用水の確保と水力発電を目的としています。シラカバとハウチワカエデコハウチワカエデ:ハウチワカエデより切れ込みが若干深くなります。シラカバとイロハモミジ:コハウチワカエデより更に切れ込みが深く、7葉です。

2025.11.01

コメント(0)

-

身延山・御廟所の朝(後編)

日蓮上人が晩年を暮らした御草庵跡とお墓である御廟所は特別な聖域として護られています。全国の日蓮宗寺院住職・檀信徒が輪番として日々奉仕につとめ、祖廟に参拝しています。この朝も落ち葉を拾う姿が見られました。納骨供養塔:枝垂れ桜で有名な身延山の中でも名所の1つとして知られています。身延山久遠寺常唱殿(登録有形文化財):入母屋造檜皮葺で、正面に向唐破風の式台玄関を設け、北西に上段の間を接続しています。御草庵跡:身延山久遠寺発祥の聖地として今も護りつがれています。法界堂:御草庵の趣きを今に伝えるために、その形を模写・縮小して建造したものです。祖廟へ:中央の一本灯籠には法華経の経文「大光普照」が刻まれています。祖廟拝殿:祖廟を拝礼するための建物です。正面奥に祖廟塔。御廟所の石垣:素晴らしい大石が見事に積まれています。御廟所の脇には歴代上人のお墓があります。

2025.10.31

コメント(0)

-

身延山・御廟所の朝(前編)「雫の桜」

日蓮聖人(1222-1282)は、身延山こそ仏の栖家であり、永久の住所であると考え、晩年の9年間を身延山で過ごしました。身延山の西谷には御廟所と御草庵跡があります。静かな秋の朝訪れてみると、厳かな読経の声が谷に響いていました。祖廟拝殿参道の始まり。チリ一つなく、神聖な空気の漂う霊域です。霊山橋:身延川を渡る、趣ある石橋です。報恩橋:身延川を渡るもう1つの橋で、体の不自由な方や非常時に使用します。水屋:朝陽の当たる苔の屋根が趣深く、外国人が盛んに写真を撮っていました。「雫の桜」:身延山に3本、世界にも3本しかない身延山の固有種「ミノブザクラ」の1本です。他の2本は久遠寺甘露門脇と身延山大学図書館脇の道路側斜面にあります。春の「雫の桜」:日蓮聖人の説法に惹かれた因幡房は、この桜から落ちる夜露に衣を濡らして、御草庵から漏れる説法を聞き続けたそうです。やがてその熱意が認められ、弟子になることを許されたことから、この桜にだけ特に「雫の桜」の名があります。

2025.10.30

コメント(0)

-

斑尾(まだらお)高原と野尻湖

斑尾(まだらお)高原は斑尾山の山麓に広がる標高約1,000mの高原です。上質な雪のスキー場で知られる山岳リゾートで、薬師岳(1381.8m)を主峰とした斑尾山をはじめ、信州の山々を遠望できます。スキー場は12月13日(土)オープン予定ですが、すでに早割券は発売されており、白銀のシーズンはすぐそこです。斑尾高原タングラムスキーサーカスからの斑尾山(1381m)野尻湖と斑尾山(後方):赤い鳥居は琵琶島(弁天島)の宇賀神社。天平2年(730年)当時の沼尻村の産土神として創建されました。野尻湖からは多くのナウマンゾウの化石が発掘されています。 野尻湖からの黒姫山2053m(左)と妙高山2454m(右):手前は信濃町の水田斑尾高原 万坂峠からの妙高山:外輪山の中に山頂(中央)があります。斑尾高原スキー場と斑尾山:12月13日(予定)から100%天然のパウダースノーが楽しめます。シナノゴールド:「ゴールデンデリシャス」と「千秋」の黄色い交配品種です。やさしく白き手をのべて 林檎をわれにあたへしは薄紅の秋の実に 人こひ初めしはじめなり(島崎藤村「初恋」より)

2025.10.29

コメント(0)

-

韮山反射炉(にらやまはんしゃろ)

韮山反射炉は、ペリー来航以降、欧米各国のアジア進出に対抗するために、軍備の近代化を目的として建設されました。反射炉とは、金属を溶かし大砲などを鋳造するための溶解炉で、炎や熱の「反射」によって高温状態を作り出す構造の炉です。実際に稼働した反射炉として国内で唯一現存するもので、「明治日本の産業革命遺産」として世界遺産に登録されています。韮山反射炉:高さ15.7m、煙突は上部に向かって細くなっていますが、煙道は一定で人ひとりが入れるほどの広さです。建設当初の姿:安政4年(1857)、韮山代官だった江川太郎左衛門英龍の進言で、鉄製大砲を鋳造するための炉が建設されました。製造過程のイメージ明治30年代の姿鋳鉄製24ポンドカノンの大砲(復元)炉が倒壊しないように補強された現在の姿:この高さを必要としたのは、燃焼時に自然送風により大量な空気の吸引を確保するためです。

2025.10.28

コメント(0)

-

阿多多羅山(あだたらやま・1,700m)~智恵子抄の山(後編)

智恵子は遠くを見ながら言ふ。阿多多羅山の山の上に毎日出てゐる青い空が智恵子のほんとの空だといふ。(高村光太郎「あどけない話」より)今回の安達太良山登山は雨で遠望はありませんでしたが、霧雨の中に突然現れる神秘的な岩峰やミズナラやブナなどの紅葉を楽しむことができました。安達太良山の山頂部はドーム状の岩峰です。ガスの中に突然浮かび上がりました。山頂(1700m)の石祠:安達太良神社のあった所です。湯治の霊力を神格化した陽日温泉神など5柱を祀ります。晴れれば山頂から見事な紅葉が眺められます。コナラの紅葉:小楢 ブナ科矢筈森(やはずもり)の稜線:この奥に火口があります。稜線北斜面 奥 篭山(かごやま・1548m)五葉松平方面薬師岳斜面

2025.10.27

コメント(0)

-

醍醐山整備登山~秋の一斉登山にご参加ください

醍醐山を愛する会では、快適な登山のため随時登山道整備を行っています。秋雨降る10月25日、会員3名で倒木処理などの作業を行いました。11月23日には恒例の一斉登山が行われます。清々しい登山道へ、是非お出かけください。醍醐山を愛する会、今回の整備メンバー。雨の中ありがとうございました。定期的に整備しても、自然の中の登山道は荒れます。倒木処理山頂広場:11月23日には参加者の笑顔でいっぱいになります。醍醐山はモミジの多い山です。これからの紅葉が楽しみです。これぞ木の子大子集落:一斉登山の下山時の休憩スポットです。日ごとに秋の深まる醍醐山へおでかけください。

2025.10.26

コメント(0)

-

安達太良山(あだたらやま・1,700m)の紅葉~智恵子抄の山(前編)

あれが阿多多羅山、あの光るのが阿武隈川。かうやつて言葉すくなに坐つてゐると、うつとりねむるやうな頭の中に、ただ遠い世の松風ばかりが薄みどりに吹き渡ります。この大きな冬のはじめの野山の中に、あなたと二人静かに燃えて手を組んでゐるよろこびを、下を見てゐるあの白い雲にかくすのは止しませう。(高村光太郎「樹下の二人」より)安達太良山(あだたらやま・1,700m)は福島県の中央部に位置する美しい山で、高村光太郎の「智恵子抄」には阿多多羅山と表記されています。ドウダンツツジカチノキ:勝の木 ウルシ科聖徳太子が蘇我馬子と物部守屋の戦いに際し、この木で仏像を作り、馬子の戦勝を祈願したことからこの名があります。ヤマウルシ:山漆 ウルシ科イロハモミジ

2025.10.25

コメント(0)

-

秋雨の蔵王~日本百名山 (後編)信仰の山と温泉

かつて蔵王山頂には蔵王信仰の根本・蔵王大権現社が鎮座していました。江戸時代後期には蔵王参りが流行し、多くの信者が参詣しました。今回の蔵王山登山は風雨が強くてお釜は全く見えず、展望のない登山となりました。 刈田岳(1758m)と刈田嶺奥宮(かったみねおくみや)神社:奈良時代、朝廷によって刈田嶺の神様に神戸(神社の支配下に置かれた人民と、彼らが耕す農地のこと)を賜ったと記されています。 刈田岳の蔵王山メートル指導標避難小屋石室:蔵王山は活火山であり、天候も急変します。熊野岳山頂(1841m)蔵王山神社:元は熊野神社でしたが、観光百選 1950(昭和25)年 の山岳部で蔵王山が全国一となったことから、蔵王山神社と改称されました。熊野岳(1841m)山頂 熊野神社鳥居蔵王温泉大露天風呂:一度に200人が入れるという豪快な露天風呂です。蔵王温泉の湯けむり:温泉街には3つの共同浴場、3つの足湯、5つの日帰り温泉施設があります。

2025.10.24

コメント(0)

-

秋雨の蔵王~日本百名山 (前編)朝霧

蔵王は山形と宮城の県境に連なる連峰で、奈良の吉野の蔵王権現が祀られていることからこの名があります。宮城県側を「北蔵王」または「宮城蔵王」、山形県側を「南蔵王」または「山形蔵王」と呼び、最高峰は北蔵王の熊野岳(1841m)です。「山霧の梢に透る朝日かな」黒柳召波五郎岳(1413m):ほぼ同じ標高の三郎岳(1412m)もあります。片貝沼(1350m)周辺:ブナが多く、紅葉の名所として知られています。ウツボ沼周辺ウツボ沼:沼よりも湿原の池塘に近く、原生生物の宝庫です五郎岳山頂1413m:中央高原に位置し、春夏秋冬それぞれに楽しめる山です。forest inn. SANGOROドッコ沼(1400m)の紅葉:蔵王温泉街から蔵王中央ロープウェイで鳥兜駅へ。そこからはトレッキングでも夏山リフトでも行けます。

2025.10.23

コメント(0)

-

三嶋大社~頼朝が源氏再興を祈願した神社

三嶋大社は平安末期に伊豆に流された源頼朝が心の拠り所とし、源氏再興を祈願した神社です。念願かなってからは益々崇敬して神社も栄え、国宝「梅蒔絵手箱 及び 内容品 一具」は、頼朝の妻・北条政子奉納と伝えられています。山森農産の守護神・大山祇命(おおやまつみのみこと)と、恵比須様として愛されている積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)をお祀りしています。三嶋大社 大鳥居:静岡県道22号三島富士線沿いにあります。 総門(三島市指定文化財):注連縄は、重さ400kg、太さ2m、長さ6.4mもあります。初めて台湾檜が使用された昭和の神社建築の代表的建物です。神門(しんもん)(三島市指定文化財):本殿・舞殿と同じく小沢派による精緻な彫刻が施されています。本殿(国指定重要文化財):慶応2年(1866)竣功。本殿・幣殿・拝殿、三つの建物が連なる複合社殿で、総けやき素木造りです。舞殿(ぶでん)(三島市指定文化財):本殿と同じく伊豆の名工小沢半兵衛・希道父子一派による彫刻が施されています。厳島神社(いつくしまじんじゃ):家門繁栄・商売繁昌・安産・裁縫等の守護神で、弁天様としても親しまれています。宝物殿:北条政子奉納の国宝「梅蒔絵手箱」の完全な模造品を展示しています。

2025.10.22

コメント(0)

-

竜ヶ岳(1485m)の秋の花(3・最終回)

かつて本栖湖には竜が棲んでいたと伝えられています。富士山の大噴火を察知した竜は、姿を現してその危険を村人に告げ、自身は富士の麓の山に消えたそうです。そうして竜は神様となって、今も麓の人々を見守っています。「石仏」からの富士山石仏:本栖湖畔の江岸寺の住職が竜を供養したといわれる場所です。江岸寺は現在、R139の本栖三差路の近くにあります。センブリ:千振 リンドウ科千回振り出してもまだ苦いのが名前の由来です。ツルリンドウ::蔓竜胆 リンドウ科コナスビ:小茄子 サクラソウ科スミレの種ハハコグサ:母子草 キク科雨ヶ岳(あまがたけ・あめがたけ・1771.6m)

2025.10.21

コメント(0)

-

竜ヶ岳(1485m)の秋の花(2)

竜ヶ岳(1485m)は天子山地の最北端に位置する山で、身延町、富士河口湖町、そして静岡県の富士宮市にまたがっています。本栖湖をはじめ富士のすそ野を眼下に眺めながら軽快な登山を楽しむことができます。ムラサキシキブ:紫式部 シソ科本栖湖ナギナタコウジュ南アルプス竜ヶ岳山頂から雨ヶ岳方面への登山道コハウチワカエデ:小羽団扇楓 ムクロジ科アブラチャンの実:「アブラ」は油、「 チャン」は瀝青(れきせい)といってコールタールのような油分を指します。木全体に油が多いことが 名前の由来です。

2025.10.20

コメント(0)

-

竜ヶ岳(1485m)の秋の花(1)

本栖湖の身延町側から本栖湖越しに富士山を望む・・・おなじみの旧千円札の富士山の、右手にどっしりと見えている山が竜ヶ岳(りゅうがたけ・1485m)です。登山道ツリバナ:吊り花 ニシキギ科ノコンギク:野紺菊 キク科クマシデ:熊四手 カバノキ科サンショウ:山椒 ミカン科ミツバウツギ:三葉空木 ミツバウツギ科竜ヶ岳山頂にて

2025.10.19

コメント(0)

-

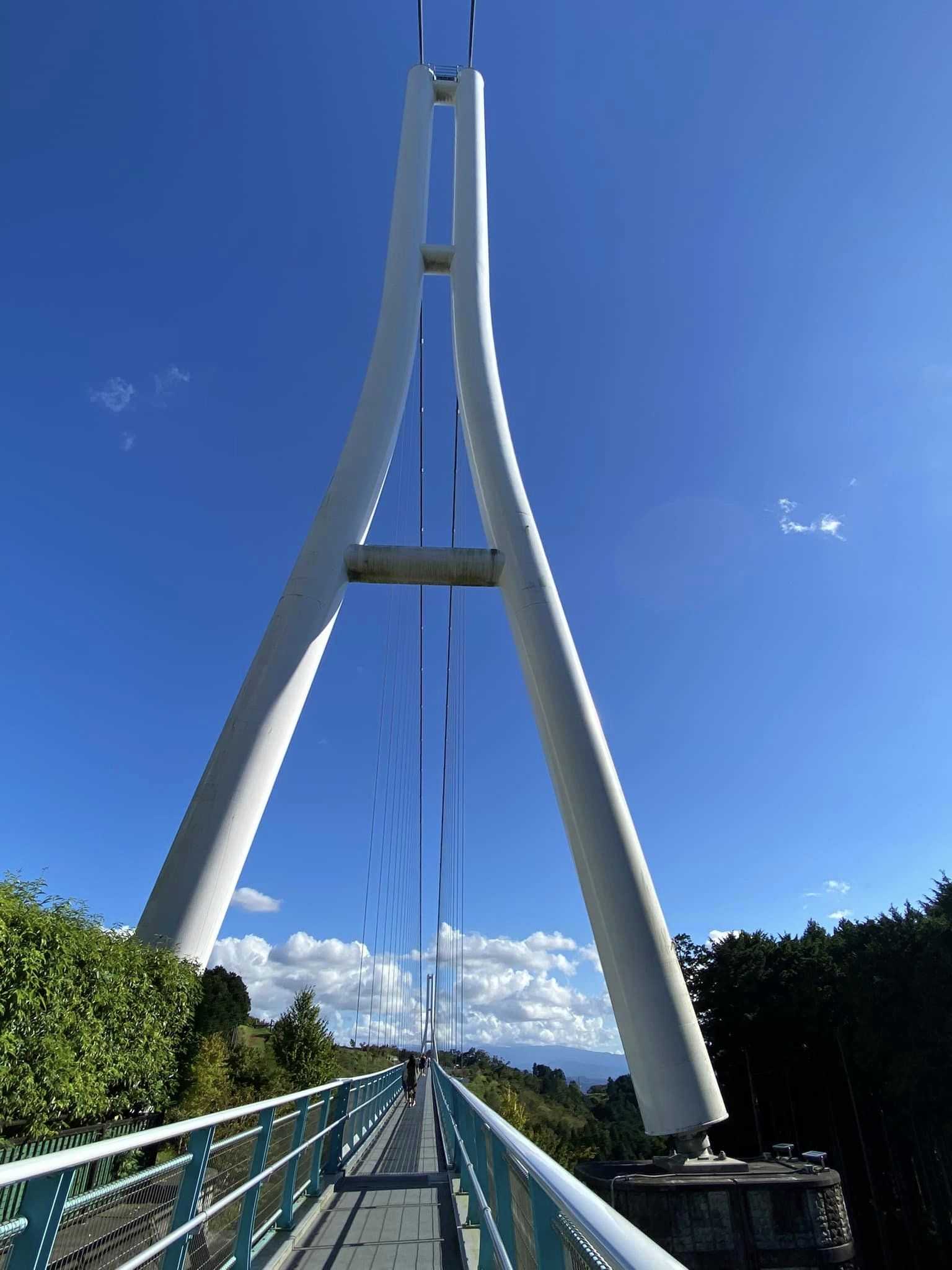

三島スカイウォークを歩く

三島スカイウォーク(正式名称:箱根西麓・三島大吊橋)は、静岡県三島市にある日本最長の歩行用の吊橋です。全長400m、箱根火山の裾野の谷をまたいで、高さ70.6mを誇ります。橋の上からは、日本一高い「富士山」と日本一深い「駿河湾」の絶景を眺めることができます。三島スカイウォーク:主塔の高さは44m、鋼管を曲げるという技術的に難しい加工がされています。愛鷹山山塊遠望。手前は裾野市。橋中央部から:奥 達磨山・伽藍山、手前 沼津アルプス・沼津市・三島市吊り橋の幅は1.6m。スリルを味わえるよう、わざと少し揺れる設計にしてあります。2017年度グッドデザイン賞(土木構造物)を受賞しています。ロングジップスライド:往復560m、吊り橋と並行して一気に滑り降りるアクティビティです。吊り橋から眺める方もハラハラです。対岸には、アスレチックなどたくさんのアクティビティがあります。シマトネリコ :島梣 モクセイ科花のように見えるのはタネです。

2025.10.18

コメント(0)

-

終わりゆく秋~乗鞍(後編)

やがて野山がおもむろに黄ばむだろう夕ぐれ早く冬の星座が昇るだろう。 そうすると私に詩の心がいよいよ澄み、 おまえは遠い孫娘のために 白いちいさい靴下を 胡桃いろのあかりの下で編むだろう。(尾崎喜八「或る晴れた秋の朝の歌」より)乗鞍の秋が終わろうとしています。乗鞍はマイカー規制があり、日本一標高の高いバスターミナルとして知られる2,702mの畳平から登山が始まります。乗鞍スカイラインは10月31日閉鎖予定ですが、雪が降ればその時点で閉鎖となります。肩ノ小屋はすでに閉鎖し、トイレも使えませんのでお気を付けください。

2025.10.17

コメント(0)

-

終わりゆく秋~乗鞍(前編)

乗鞍岳の秋が終わろうとしています。乗鞍はマイカー規制があり、日本一標高の高いバスターミナルとして知られる2,702mの畳平から登山が始まります。乗鞍スカイラインは10月31日閉鎖予定ですが、雪が降ればその時点で閉鎖となります。肩ノ小屋はすでに閉鎖し、トイレも使えませんのでお気を付けください。終わりゆく乗鞍の秋を写真でご紹介します。チングルマ

2025.10.16

コメント(0)

-

秋の七面山(しちめんざん・1989m)(5・最終回)表参道を下る

七面山の山頂は眺望がありませんが、標高1980mの希望峰からは南アルプスの絶景が楽しめます。霊山の清々しい気を感じながら歩く、心洗われる登山です。希望峰展望台 1980m:早川町の西側が見えるポイントです。希望峰周辺の樹林帯:静かな樹林帯で雨が降れば池になる可能性があります。希望峰展望台からの早川町:左から青笹山・青薙山・稲又山、谷は雨畑川上流・稲又谷で険しい山容です。和光門:表参道46丁目に位置し、和光門から山頂にかけては、七面大明神の神域とされています。白装束の信者:この日、「南無妙法蓮華経」の御題目を唱えながら推定500名の信者の方々が登拝してきました。表参道 赤沢展望台:左から富士見山(左)・甲府盆地・蛾ヶ岳、手前 身延山・赤沢集落 春木川上流:この右奥が大ガレで、崩壊した土石が流れこんできます。表参道1丁目:ここから敬慎院の50丁目まで灯籠が設置されています。

2025.10.15

コメント(0)

-

秋の七面山(しちめんざん・1989m)(4)山頂と最高点

七面山の最高点は1989mで、これが七面山の標高とされています。三角測量に用いる際に経度・緯度・標高の基準になる三角点は1982.4mにあり、展望はききません。日蓮聖人は身延山(1153m)に草庵をかまえて法華経読誦の日々を送りましたが、その草庵の西にひときわ高く屏風のようにそびえたっていたのが800m以上の標高差がある七面山です。「ななかまど日向も寒くなりにけり」細川加賀七面山のシカは人をあまり恐れません。大ガレ:山頂付近からガレは圧巻です。大ガレ:春木川まで一気に落ち込みます。樹林帯:シラベ、ツガ、トウヒ、カラマツなどの木々が多くあります。七面山山頂(三角点)1983m:展望はききません。早川町の山ですが、山頂付近は身延町の飛地になります。七面山最高点 1989m:山頂から10分弱の位置にあります。

2025.10.14

コメント(0)

-

秋の七面山(しちめんざん・1989m)(3)敬慎院

七面山の山頂に近い平坦地に、身延山久遠寺に属する敬慎院があります。敬慎院には、身延山と法華経の信仰者の守護を誓った七面大明神が祀られています。宿坊には1名からなんと1000名の団体まで宿泊可能です。ニホンジカの親子に会いました御神木 大イチイ(アララギ)の大木。:根囲り12.0m、高さ23.0mその昔、木こりが斧を入れたところ、血が流れ出たという伝説があります。二の池:七面山には7つの池があるとされていますが、確認されているのは一の池と二の池だけです。雨が降った時だけ現れる池もあるといいます。二の池:奥之院と敬慎院の間にある小さな池です。敬慎院手前の樹林帯:昭和54年に5町歩(約5ha)植林され、今の景観をつくっています。 敬慎院の伽藍:七面大明神をまつる七面山本社を中心に、池大神宮、願満社、参籠殿があります。本社は七面造りと言われる独特の様式です。随身門(表参道49丁目、御光遥拝所前):1921(大正10)年再建。二重屋根を配した重厚な造りで、右大臣、左大臣の御神像が安置されています。

2025.10.13

コメント(0)

-

秋の七面山(しちめんざん・1989m)日本二百名山・山梨百名山(2)ダイヤモンド富士

七面山は早川町の山ですが、山頂付近は身延町の飛び地になっています。富士山のほぼ真西にあるため、春分の日と秋分の日には、富士山山頂からのご来光(ダイヤモンド富士)を拝むことができます。七面山奥之院から拝む富士山山頂からのご来光(ダイヤモンド富士)白紅姫龍王善神が祀られた巨石明浄坊:30丁目に位置し、休憩舎があります。雨畑への道は荒れており通行止めです。36丁目七面山奥之院の夜明け:七面大明神をまつる七面宮と参籠殿からなる、大変眺望のよい堂舎です。 奥之院 影嚮石(ようごうせき):神や仏が仮の姿で現れることを「影嚮(ようごう)」といいます。七面大明神が現れた場所です。朝の東の空

2025.10.12

コメント(0)

全3487件 (3487件中 1-50件目)

-

-

- 遊びの基本はアウトドア

- RATEL WORKSのテーブルが優秀すぎた🏕️

- (2025-11-05 23:27:28)

-

-

-

- 今日は何処へ行きましたか?

- 横浜寺家ふるさと村を訪問

- (2025-11-30 09:13:58)

-

-

-

- バスフィッシング大好き♪

- Saltyfish、先に目標達成

- (2025-11-29 08:45:02)

-