全3644件 (3644件中 1-50件目)

-

福島の子供を守れ

『EVACUATE FUKUSHIMA 福島の子供を守れ』 というタイトルの動画(全編27分)が、世界のブロガーさんや掲示板(フォーラム)を通して、ネット上で広まっているようです。EVACUATE FUKUSHIMA 福島の子供を守れ

2011年08月31日

コメント(0)

-

原発作業エアコン故障で熱中症、トラック側溝に

原発作業エアコン故障で熱中症、トラック側溝に 東京電力は3日、福島第一原子力発電所で同日午前10時30分ごろ、60歳代の男性作業員が、トラック運転中に意識がもうろうとなり、トラックが道路脇の側溝にはまる事故が発生したと発表した。 男性は、所内に新設された救急医療室に搬送中、一時意識を失ったが昼過ぎには回復、軽度の熱中症と診断された。外傷はないという。同原発作業員の熱中症患者は17人目。 東電によると、男性は防護服に全面マスク姿で運転しており、トラックのエアコンは故障していたという。(2011年7月3日 読売新聞)

2011年07月03日

コメント(0)

-

5号機海水ポンプ水漏れ、冷却停止は3時間半

5号機海水ポンプ水漏れ、冷却停止は3時間半 福島第一原発5号機の仮設海水ポンプのホースから噴き出す海水(東京電力提供) 東京電力は3日、福島第一原子力発電所で同日午前6時55分ごろ、5号機の原子炉冷却用の仮設海水ポンプ2台のうち、1台のホースから海水が噴き出しているのが見つかったと発表した。 交換作業のため10時15分に原子炉の循環冷却を停止。約3時間半後の午後1時40分ごろ、作業を終えて冷却を再開した。原子炉の水温は午前8時は43・1度だったが、冷却再開時は47・7度に上昇した。(2011年7月3日 読売新聞)

2011年07月03日

コメント(0)

-

電気代

また脅しのような記事--------------------------------------------原発撤退で電気代2121円増、維持なら372円増福島原発 東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、原発存続の行方が注目される中、日本学術会議の分科会(委員長=北沢宏一・科学技術振興機構理事長)は、原発の撤退から現状維持・推進まで六つの政策の選択肢ごとに、標準家庭(1か月約6000円)の電気料金が、どれくらい増えるかの試算をまとめた。 原発を放棄し、太陽光などの再生可能エネルギーに移行した場合の負担は大きく、逆に維持すると負担は小さくなるが、同分科会は、今後、原発の安全規制が強化され、存続しても負担増になる可能性もあると指摘。秋にも最終報告をまとめる。 試算は、エネルギー政策の議論に役立てるのが狙い。政府や大学などが公表する発電コストのほか、温室効果ガス削減の国際的取り組み、15%の節電、人口減少、原発の安全対策などにかかる費用をもとに検討した。選択肢は、大きく分けて原発の「撤退」、全発電量の約30%を原子力が占める「現状の維持」、50%まで拡大する「推進」。撤退は、全原発停止の時期によって4ケースに分けた。 現在、稼働中の原発が定期検査を迎える来夏までに全原発が停止した場合は、火力発電に切り替えた後、温室効果ガスを減らす再生可能エネルギーの比率を高めていく。国際的な削減目標を達成するための対策が本格化する2030年には、標準家庭1か月の電気料金の上乗せは、2121円と算出した。(2011年7月3日17時57分 読売新聞)

2011年07月03日

コメント(0)

-

だまして原発で働かせないよう…東電などに要請

大阪市西成区・あいりん地区の60歳代の労働者2人が「宮城県内での勤務」との求人に応募したのに実際には東京電力福島第一原子力発電所敷地内などで働かされた問題を受け、厚生労働省は13日、東電や人材ビジネスの事業者団体などに対し、求人を出す際は労働条件を適切に明示するよう文書で要請した。 厚労省によると、2人は3月、岐阜県大垣市の建設業者が出した求人に応募。求人は「宮城県女川町でダンプカー運転手として働く」との内容だったが、実際は同原発周辺で防護服を着てタンクから水を運ぶ仕事などに従事させられたとして、大阪労働局が職業安定法違反の疑いで調査している。 細川厚労相は13日の閣議後の記者会見で、「決してだましたような形で労働者を原発の作業で働かせるということがないよう措置を取った」と話した。(2011年5月13日 読売新聞)

2011年05月13日

コメント(0)

-

1号機は「メルトダウン」…底部の穴から漏水

東京電力福島第一原子力発電所1号機で、原子炉内の核燃料の大半が溶融し、高熱で圧力容器底部が損傷した問題で、東電は12日、直径数センチ程度の穴に相当する損傷部から水が漏れていると発表した。 溶融した燃料は圧力容器の底部にたまっていると見られ、東電は、この状態が、核燃料の「メルトダウン(炉心溶融)」であることを認めた。 東電はこれまで、燃料の一部損傷などと説明していた。 東電は、圧力容器の温度は100~120度と安定しているため、事態がさらに悪化する可能性は低いと見ているが、圧力容器を覆う格納容器からも水が漏れだしている可能性が高く、格納容器を水で満たす「冠水(水棺)」など事故収束に向けた作業は難航も予想される。 東電の松本純一原子力立地本部長代理は同日夕の記者会見で「燃料が形状を維持せず、圧力容器下部に崩れ落ちた状態」と現状を説明し、メルトダウンを認めた。 東電によると、1号機では現在、燃料を冷却するため圧力容器内への注水(毎時約8トン)が続き、累積注水量はすでに1万立方メートルを超えている。ところが、10日に圧力容器の水位計を調整した結果、冷却水の水位が容器の底部から最大4メートル程度しかないことが判明。この漏水量から圧力容器の損傷を計算したところ、直径数センチの穴に相当することが分かった。(2011年5月13日 読売新聞)

2011年05月13日

コメント(0)

-

原発につながるIPCCの「データ捏造」疑惑

2009年のIPCCの「データ捏造」疑惑 クライメート・ゲート事件を忘れてはならない!原発推進は地球温暖化CO2原因説とともにあることを理解しなければならない。うそだらけの原発とうそだらけの温暖化データ。----------IPCCの「データ捏造」疑惑(池田信夫blog part2):http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51316866.htmlこれはホッケースティック曲線として知られる、20世紀になって急速に地表の平均気温が上がったとするデータについての議論である。文中のMikeとは、ホッケースティックのデータを発表したMichael Mannのことで、「80年代以降の気温上昇を過大に見せ、60年代からの下降を隠す」工作を行なったことをのべている。ホッケースティックのデータが捏造されたのではないかという疑惑については、全米科学アカデミーが調査し、IPCCの第4次評価報告書からは削除された。このEメールは、捏造疑惑を裏づけるものといえよう。このように「初めに結論ありき」で研究が進められることは珍しくない。特にIPCCのように一つの大学に数億ドルの補助金が出るような大プロジェクトでは「結果を出す」ことが求められるので、なるべく温暖化が起きているようにデータを解釈するインセンティブが生じるが、このホッケースティックのように意図的に原データを改竄するのは、科学的な論争のルールを逸脱している。(部分抜粋)クライメート・ゲート事件http://www.youtube.com/watch?v=OIVAhIjRYHE&feature=player_embedded

2011年05月01日

コメント(0)

-

ウソが続くIPCC

日本ではNHKをはじめとしたマスコミが、オリンピック報道だけをしているので「IPCC温暖化のウソ」に触れていないが、2010年2月20日現在、欧米のマスメディアが報じた「IPCCのウソ」は次の通り。(中部大学 武田邦彦教授)(以下、IPCCのウソ事件名、報道機関、簡単な内容の順)1) ClimateGate (多数の報道) 歴史的気温のねつ造事件2) FOIGate (イギリス政府) データ提出拒否事件3) ChinaGate (Gaudian newspaper) 中国の気温の偽造事件4) HimalayaGate (多数の報道) ヒマラヤの氷河が溶けるウソ事件5) PachauriGate (IPCC議長のヒマラヤウソ隠し事件)6) PachauriGateII (London Times) コペンハーゲン虚偽発言事件7) SternGate (U.K.Telegram) IPCCが採用した委員会報告の虚偽事件8) SternGateII (Rovert Muir-Wood) Sternレポート虚偽事件9) AmazonGate (The London Times) 非学術論文使用事件10) PeerReviewGate (The U.K.Sunday Telegraphy) 非査読論文偽装事件11) RussianGate (内部告発) ロシアの気温の作為的変更12) RussianGateII (the Geologidcal S.A.) 気温のねつ造事件13) U.S.Gate (研究者告発) 1990年に測定点変更で1℃上昇事件14) IceGate (研究者告発) アンデス山脈の氷の偽装事件15) ResearchGate (Penn State U.他) IPCCグラフの元データ疑惑16) Africa,Dutch,Alaska,NewzielandGate 各国の気温データのねつ造・・・・・・・・・いやはや・・・なんと言ったら良いか判らないほどデータの偽造、細工、誤報のオンパレードで、まだまだ各国データもおかしいと言われている。そして、これらの直接的な犯罪以外に、間違ったデータを提供したり、指導した団体や人たちの名前も挙がっている。分類すると、1) IPCCの中心にいる人 議長やイーストアングリア大学の教授2) アメリカ政府など ゴア氏、ロビー3) 国際的環境団体 WWF、グリーン団体4) 各国の温暖化脅威論者 などだから、次第に「誰が仕掛けたか」も判ってくるだろう。日本では、上記の人たちが発言したことや書籍を紹介した人、IPCCの論拠はシッカリした論文だけと主張した人、IPCCの矛盾したデータを専門家でありながら、長く支持してきた国立環境研究所、そしてIPCCのデータすら伝えず、さらに過激な間違いを続けていたNHKや環境省など「知らなかった」ではすまないだろう。専門家には責任がある。仮にもテレビなどで何かを発言し、書籍に書いたりするには、IPCCのこのような腐敗した中身を知っていて、その中で自分で判断して大丈夫と思う物だけを言っているはずだ。その点では「IPCCの報告はキチンとした査読論文によっている」とわたしに言った人はどのように感じているだろうか?人間は誠実で正直でなければならず、それが試されるときは自分が間違っていたときだ。正直に話して日本だけは混乱をしないようにしたい。すでに国際的にはIPCCの事務の大物が嫌気をさして辞任している。こんな「ウソ団体」から去ろうとする人が増えてくると思われる。いったい、「25%削減」などを国際的に約束した鳩山首相やそれを支持した議員や団体、大学などは今後、どうするのだろうか?(平成22年2月21日 中部大学 武田邦彦教授執筆)なお、ここに示したのは、”The end of the IPCC: One mistake too many!, By S. Fred Singer, Hindustan Times, “Continuing Climate Meltdown”, Wall Street Journal, Feb 16, 2010, “What to say to a global warming advocate”, Mark Landsbaum などによった。

2011年05月01日

コメント(0)

-

1号機格納容器の圧力低下、注水を毎時6トンに

東京電力は29日、福島第一原子力発電所1号機で、圧力容器の燃料棒が水につかるまで、容器の内外を水で満たす「水棺」に向け、試験的に毎時10トンに増やしていた注水量を、元の毎時6トンに戻した。 当初は毎時14トンまで増やす計画だったが、冷却が早く進み水素爆発が起きやすくなる恐れが出てきたためで、東電は爆発を防ぐ窒素注入を続けながら慎重に注水を進める。 1号機は圧力容器を囲む格納容器に水をため、26日には深さが推定6メートルに達した。水棺までには、さらに13メートル水位を上げる必要があるため、東電は27日午前10時、注水量を毎時6トンから10トンに増やした。 その結果、圧力容器周囲の温度は26日から15~20度低下。格納容器の内部圧力も、1・5気圧から1・1気圧へ下がり、大気圧(約1気圧)に近づいた。内部の水蒸気が急速に冷えて水になったためとみられる。これ以上圧力が下がると外から酸素が流れ込んで爆発する可能性があるため、東電は午前10時14分、注水量を同6トンに戻した。(2011年4月29日 読売新聞)

2011年05月01日

コメント(0)

-

下水汚泥から高濃度放射能=再利用停止、降雨で流入か

福島県は1日、県中浄化センター(郡山市)で発生した下水汚泥から1キログラム当たり2万6400ベクレルの高濃度の放射性セシウムが検出されたと発表した。県は、福島第1原発事故で外部に放出された大量の放射性物質が降雨により下水に流れ込んだと推測している。 汚泥を減量化処理してできる「溶融スラグ」からは1キログラム当たり33万4000ベクレルが検出されたという。原発事故前に処理したスラグから検出されたのは246ベクレルだった。 同センターでは毎日80トンの汚泥が発生し、うち10トンを再利用のため県外のセメント会社に搬送しているが、県は1日付で再利用を停止。事故発生以降にセメント会社に運ばれた汚泥は計500トンとみられ、実際に再利用されたかなどについては今後調べるという。(時事通信 5月1日)

2011年05月01日

コメント(0)

-

福島第一原発2号機、昨年6月にも電源喪失

東京電力福島第一原子力発電所2号機で昨年6月、電源が喪失して原子炉の水位が30分にわたり2メートル低下する事故が起きていたことが、1日の参院予算委員会で明らかになった。 民主党の森裕子氏の質問に、参考人として出席した東京電力の清水正孝社長が答えた。菅首相もその後の対策の不備を陳謝した。 東電の説明によると、事故は作業員が電源装置に誤って触れて、所内電源の供給が停止したことで起きた。原子炉は自動停止したが、外部電源への切り替えに失敗し、冷却水が送れなくなったため、水位が2メートル低下した。すぐに非常用ディーゼル発電機が起動したが、作業員が冷却装置を手動操作し、水位が回復するまで約30分かかった。燃料が露出する水位まで3メートルほどの余裕があったが、あと40センチ低下すれば、緊急炉心冷却装置が作動する間一髪の状況だった。(読売新聞 5月1日)

2011年05月01日

コメント(0)

-

Wヤングの平川幸男さんが自伝本

漫才コンビ、Wヤングの平川幸男さん(70)が波乱万丈の半生をまとめた「えらいすんまへん~妻と歩んだ芸道50年」(ヨシモトブックス)を出版。同時に8年ぶりとなる新曲をリリースし大阪市内で発表会を開いた。長い下積みを経て上方漫才大賞を2度受賞。相方の自殺から再起して2代目Wヤング結成。妻の死をきっかけに自伝本を出すことに。読売新聞動画サイト

2011年04月11日

コメント(0)

-

10m津波想定せず…全国54基、電源喪失恐れ

全国の原子力発電所が、東日本巨大地震で発生した10メートル級の津波を想定しておらず、想定を超えた津波に襲われると福島第一原子力発電所と同様の電源喪失に陥る恐れのあることが、読売新聞社の調査でわかった。 経済産業省は福島での事故を受けて、電力各社に対策の強化を求めるが、各社とも対応に追われている。 大地震などの際、運転中の原子炉を安全に停止するには、炉を冷却する装置が働く必要がある。各原発は、通常の外部電源が止まった時のために非常用電源を備えるが、福島第一原発では非常用ディーゼル発電機が津波で浸水し故障した。 読売新聞社が、全国の商業用原発54基について調べたところ、津波の想定は最高でも北海道電力泊原発(泊村)の9・8メートルで、最も低い関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)は0・74メートルだった。 各社は、非常用電源を置く敷地が津波の想定より高いことから「安全」と判断している。 しかし、今回の津波では、福島第一原発が想定を上回る14メートルの津波に襲われたとみられるほか、日本原子力発電東海第二発電所(茨城県東海村)と東北電力女川原発2号機(宮城県女川町、石巻市)も、非常用の発電機を海水で冷やすポンプや熱交換機が水没で故障し、一部が使用不能になった。(2011年3月30日 読売新聞)

2011年04月07日

コメント(0)

-

タマゴの殻でエコなモザイクアート

読売新聞の動画サイトで、タマゴの殻を使ったモザイクアートが紹介されています。平均87歳のおばあちゃんたちの作品はなかなかのものです。タマゴの殻でエコなモザイクアート

2011年03月05日

コメント(0)

-

小学生が漫才で学習発表

読売新聞の動画サイトYOL

2011年02月19日

コメント(2)

-

「ほんまもん」の会場変更

「通天閣で知るほんまもん」は今年から会場が変更となります。通天閣を応援しようと十年前にスタートしましたが、通天閣にお客さんが戻り新世界もすっかり若者の町に変貌しました。さらに使わせていただいていた会場がカフェやギャラリーになって、使えなくなってしまいました。残念ですが、「ほんまもん」は場所を変えて続けていきたいと思います。エアディナー世界大会も同じく変わります。

2011年01月24日

コメント(0)

-

第8回 通天閣で知るほんまもん

第8回 通天閣で知るほんまもん◆日 時 6月6日(日)午前10時~午後7時◆会 場 通天閣3階フロア◆参加費 ★前売券 大人も子ども料金 800円 ◇エアディナー世界大会エントリーには前売り券が必要です ◇前売券はプレゼント抽選あり ◇売り上げの一部をチャリティーに寄付。読売光と愛の事業団を予定 ★当日券 大人1200円 子ども1000円 10時00分 開会~ あいさつ 10時15分 オルター生産者との交流会 11時15分 参加者のアピールタイム12時00分 楽にからだの痛みをぬく「操体」体験 落合久美 12時30分 介護に活かす「操体法」坂本洋子(介護操体提唱者)13時00分 特別講座 エコ先生・原田誉一の出前授業「一点突破の授業づくり」13時20分 伝統を新しい感性で打つ和太鼓「神奈川馬匠」13時50分 パント末吉のエコロジーライブ~ほんまもんコラボ「一打一管」14時20分 特別講演ドキュメンタリー映画「1/4の奇跡」から「天から見れば」へ 入江富美子監督14時40分 真実のフラ伝える「緋田雅子」フラダンスチーム15時15分 遷都1300年を歌う「川本佐江子」15時30分 通天閣から夢を叫ぶコンテスト 大橋正伸16時00分 特別講演 障害を乗り越え“感動”描くアールグラージュ作家・梅澤千雅子16時20分 落語 桂福丸16時40分 伝説のフォークシンガー「美馬義和」17時00分 スペシャルライブ17時30分 第4回「エアディナー世界大会」決勝 審査員=通天閣観光・西上社長、パント末吉ほか 記念演奏 特別ゲスト 演技(一人2分以内)~審査~表彰式18時40分 明石家のんきロックンロールライブ19時00分 終了 (受付は18時半まで) ★3階フロアは全面禁煙-------------------------------------------------------------------------ライブステージ・・・ロックンロール落語家「明石家のんき」/伝説のフォークシンガー「美馬義和」/和太鼓と篠笛「一打一管」/笑って学ぶ環境問題「パント末吉トリオ」/遷都1300年を歌う「川本佐江子」/真実のフラ伝える「緋田雅子」フラダンスチーム/異色の落語家「桂福丸」/Dream Live「ちか&えりぃ」/楽にからだの痛みをぬく「操体」・介護に活かす操体法「」坂本洋子特別展示・・・ソーラー版画/フォトジャーナリスト「児玉小枝」写真展/時の流れを映す絵画アール・グラージュ「梅澤千雅子」/食のゾーン・・・安全な食べものネットワーク「オルター」試食と販売/ほんまもんのシイタケ「国産原木しいたけ生産者の会」試食と販売/「一杯のコーヒーから地球が見える」試飲と販売/日本の酒文化守る「杜浩の会」試飲と販売/新しい蕎麦文化を発信・手打ちそば「しのぶ庵」環境・教育・住まいゾーン・・・後悔しない家造りネットワーク「いい家塾」展示と相談/大工さん講座「自作堂」体験コーナー/自然家具「大ス樹」展示と解説/シックハウスを考える「時愉空間」・リユース&新月キッチンの「ルプ」展示と解説/エアディナーで世界を結ぶ会・日本ウクライナ文化交流協会/再生ローソクで世界を慰霊するNPO法人「燭光」/障害者との共存をめざす「大都美装」生き方ゾーン・・・ドキュメンタリー映画「1/4の奇跡~本当のことだから=ハートオブミラクル」/南正文ドキュメンタリー制作委員会/自分にきづく自分をきずく科学的性格診断「日本コミュニケーションIT協会」/◇協 力・・・通天閣観光株式会社、NPO法人一杯のコーヒーから地球が見える◇後 援・・・安全な食べものネットワーク「オルター」◇協 賛・・・障害者との共存をめざす「大都美装株式会社」 映画でこころの教育を「共和教育映画社」 大阪教育サークル「はやし」

2010年05月15日

コメント(0)

-

夢をあきらめない~新しい文化の世紀へ」

◆チャリティーイベント「夢をあきらめない~新しい文化の世紀へ」 どんな困難に遭遇しても、あきらめずに「夢」を実現している人たちがいます。 それは子育て真っ最中の主婦や少年時代に両腕を失った画家。また、ある日突然、両手両足の機能を全廃した女性や指の障害を乗り越えて舞台に立つ少年ピアニスト。そして、絶頂期に声を失った落語家です。その人たちが実現している数々のできごとはありえない奇跡ではなく、誰もが秘めている可能性なのです。当日は、ライブやトーク、手話落語で「夢をあきらめない」ことの秘密に迫ります。 「夢をあきらめない」実行委員会 ※私たちは「ピアノパラリンピック運動」を支援し、「国際障害者文化の日」の制定を目指しています。その一貫として、障害者、高齢者500人を招待します。 ◆日 時 4月25日(日)開場 正午 開演 午後1時~4時半 ◆会 場 ビッグアイ(国際障害者交流センター)多目的ホール http://www.big-i.jp 590-0115堺市南区茶山台1-8-1 ■泉北高速鉄道「泉ケ丘」駅下車 徒歩5分 ◆料 金 前売り2000円 当日2500円(税込み・全席自由) ◆問い合わせ ビッグ・アイ フロント TEL: 072-290-0900 072-290-0900 株式会社大橋家 06-6634-0084 06-6634-0084 ◆主 催 「夢をあきらめない」実行委員会

2010年04月22日

コメント(0)

-

米アップルiPadの販売45万台に

[クパチーノ(米カリフォルニア州) 8日 ロイター] 米アップル<AAPL.O>のジョブズ最高経営責任者(CEO)は8日、3日に米国で発売を開始したタブレット型パソコン「iPad(アイパッド)」の販売台数がこれまでに45万台に達したと発表した。 また販売開始以来、iPad向けソフトウェアのダウンロード数は、電子書籍が60万冊、アプリケーションが350万件となった。アナリストは、iPadを含むタブレット型パソコン市場は2014年までに5000万台規模に成長すると予想している。(4月9日 ロイター)

2010年04月10日

コメント(0)

-

“ストレスレベル”が高い人は2度寝が多い?――アイシェア調べ

現在あなたが感じているストレスをレベルで表すとどのくらいですか? 朝目覚まし時計に起こされたものの、つい“2度寝”してしまった経験がある人はどれくらいいるのだろうか。アイシェアは、同社のサービス会員に対し「2度寝に関する意識調査」を実施、2010年4月9日、調査結果を発表した。有効回答数は515名。男女比は、男性:56.9%、女性:43.1%。年代比は、20代:30.1%、30代:34.6%、40代:35.3%。調査期間は、2010年3月19日~25日。まず、現在感じているストレスを5段階レベル(レベル1=ストレスなし~レベル5=とても強いストレスを感じる)で表してもらうと、「レベル1」は7.6%、「レベル2」は20.2%、「レベル3」は34.8%、「レベル4」が25.8%、「レベル5」が11.7%。ややストレスを感じている人が多いようだ。時間や予定を気にせず「思いきり眠りたい!」と思うことはあるか聞いたところ、「毎日思う」は全体の42.1%。「毎日ではないがよく思う」人の29.1%と「たまに思う」人の21.4%を合わせた92.6%が「思いきり眠りたい!」と『思う』ことがわかった。ストレスレベルが増すほどその願望は強く、「毎日思う」の割合を見ると「レベル1」では23.1%だが、「レベル5」では71.7%と高比率。そのようなネットユーザ全体に2度寝をすることはあるか聞いたところ、「よくある」が33.6%、「たまにある」が54.0%で、合わせて87.6%もの人が『ある』と回答。ストレスレベル別では、「レベル5」で「よくある(43.3%)」が「たまにある(38.3%)」を上回っている。なお、2度寝による失敗経験が「ある」人は63.4%。この失敗経験者に、特に「これは大失敗だった」と思う経験を自由回答形式で聞くと、「重要な会議が入っていた日に会社に遅刻」「出社時間に起きた」といった仕事関係が多数。また「飛行機の乗り遅れ」も目立ち、中には「ツアーの飛行機に乗りそびれて、自腹でチケットを買う羽目になった」という人も。その他「大学の定期テストに間に合わなかった」「楽しみにしていたコンサートが終わっていた」といった人もいるようだ。(4月9日 japan.internet.com)

2010年04月10日

コメント(0)

-

大イチョウから無数の芽=「大切にしたい」-鶴岡八幡宮

強風などで先月10日に倒れた鶴岡八幡宮(神奈川県鎌倉市)の大イチョウの根があった部分から、新芽が出ていることが1日までに、確認された。芽は1センチ以下の長さだが、無数に芽吹いているという。同八幡宮が数日前から確認し、1日発表した。同八幡宮は「大切に育てていきたい」としている。 鶴岡八幡宮は先月、大イチョウの根元部分を石段脇に植え直し、同月18日には、根があった部分の再生も含め祈願祭を実施。境内に設置された記帳所では同月17日以降、約2万5000人が回復を願い記帳した。植え直した根元部分からは芽は出ていないという。(4月1日 時事通信)

2010年04月01日

コメント(0)

-

雪絵ちゃんの遺志今に「人間はみんな違っていていい」

「人間はみんな違っていていい」 「人間はみんなが違っていていい」。そう願って生きた障害者の「雪絵ちゃん」のメッセージを伝え、反響を呼んだ映画「1/4の奇跡~本当のことだから~」と関連作品計3本が28日、渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターで一挙上映される。これまで自主上映を支えてくれた人たちに改めて感謝を、と企画された全国キャラバンの一環。配給のNPO法人「ハートオブミラクル」(兵庫県)は「雪絵ちゃんの願いと思いを伝えたい」と話している。(半田真由子) 「映画を見た方たちから『ありがとう』という言葉をたくさん頂けた」と語る三浦さん 「1/4の奇跡」は、石川県の養護学校(現在は特別支援学校)の教諭、山元加津子さん(52)が、神経難病の「多発性硬化症」で2003年に33歳で亡くなった笹田雪絵さんたちと出会い、その思いを、講演会などで伝えていく姿を追った。大阪市の主婦だった映画監督の入江富美子さん(44)の初作品。 「人間はみんな色々に生まれてくるからこそすてきだってこと、病気や障害もとっても大事だってことを、世界中の人が知っている世の中にして」。雪絵さんが生前、山元さんに託したメッセージが広がり、2007年2月以降、全国の小中高校や企業など約500か所で約5万5000人を動員した。 キャラバンは、ハートオブミラクルの副代表、三浦喜美子さん(45)が、「今まで上映してくれた全国の主催者に直接お礼を言いたい。主催者同士の交流も広げたい」と企画。2月に滋賀県でスタートし、9月まで札幌市や愛知県、鳥取県など10か所を巡る。 上映作品は「1/4の奇跡」に加え、入江さんの第2作「光彩~ひかり~の奇跡」、山元さんの生き方に迫った「宇宙(そら)の約束~いのちが紡ぐ愛の詩~」(岩崎靖子監督)。 「1/4の奇跡」の観客からは「死ぬのを思いとどまった」「ありのままの自分を認められるようになった」などと多くの反響が寄せられてきた。三浦さんは「みんな一人一人が大切な存在だという雪絵ちゃんの思いを伝えたい。将来は世界でもキャラバンができれば」と話している。 午前10時開演、午後5時45分終了予定。入江監督らも駆け付ける。定員300人で予約が必要。前売りは大人1500円、高校生以下と障害者1000円。未就学児は無料。申し込みは「雪絵ちゃんの願い実現キャラバン・関東」事務局(090・4518・4489)。(3月25日 読売新聞)

2010年03月27日

コメント(1)

-

恐竜絶滅 1回の小惑星衝突が原因 直径10~15キロ

恐竜など白亜紀末期の生物大量絶滅は、現在のメキシコ付近への1回の小惑星衝突が原因とする論文を、日本など12カ国の国際チームが5日の米科学誌「サイエンス」に発表した。約6550万年前に地球環境を一変させた破壊的衝突の全容も明らかにした。大量絶滅をめぐっては、複数の地球外天体衝突説、火山噴火説も出されているが、研究チームは「否定された」と結論付けた。【永山悦子】【恐竜の話題】恐竜:初めて色を特定「中華竜鳥は赤褐色」 中・英チーム チームには、地質学、古生物学、地球物理学、惑星科学など専門家41人が結集。メキシコ・ユカタン半島の巨大クレーター「チチュルブ・クレーター」(直径約180キロ)が形成された時期の世界各地の地層などの最新データを、解析し直した。 その結果、チチュルブ・クレーター形成と大量絶滅の時期は一致▽他の天体が前後に衝突した痕跡はない▽6550万年前ごろは火山活動が活発ではなかった--と判明。クレーター形成による環境変化は、大量絶滅に十分だったとした。 チームによると、衝突した天体は直径10~15キロの小惑星、衝突速度は秒速約20キロ、衝突時のエネルギーは広島型原爆の約10億倍、衝突地点付近の地震の規模はマグニチュード11以上、津波は高さ約300メートルと推定された。 衝突による放出物は世界約350地点で確認された。放出物は大量のちりとなり、太陽光がさえぎられて地球上が寒冷化。5~30度の気温低下が約10年続き、海のプランクトンや植物が死滅、食物連鎖の上位にいた恐竜などが絶滅したと考えられるという。 この際、海底に生きる一部のプランクトンや、体が小さく食料が少なくてすんだ哺乳(ほにゅう)類は生き延び、後に多様化したとみられる。 チームに参加した後藤和久・東北大助教(地質学)は「チチュルブへの衝突によって生物の大量絶滅が起きたという説が揺らぐことは、もはやないだろう」と話している。 ◇ことば 白亜紀の生物絶滅の学説 米の物理学者が1980年、「地球外天体の衝突で引き起こされた」との仮説を発表。91年にチチュルブ・クレーターが見つかり、主流の学説になった。一方、一部の古生物学者は「生物種は長期間かけて多様性を失い絶滅する」との従来の学説を基に反発。別の天体衝突が原因との説や、インドでの大規模な火山活動が原因など新しい説も出されている。(3月5日 毎日新聞)

2010年03月06日

コメント(1)

-

7億年前に地球全体が凍結か=カナダに可能性示す地層

カナダ北西部、ユーコン準州の山岳地帯で、約7億年前(原生代後期)に地球全体が凍結する「スノーボールアース(雪玉地球)」となった可能性を示す地層が見つかった。米ハーバード大やカナダ地質調査所などの研究チームが、6日までに米科学誌サイエンスに発表した。 スノーボールアース説は1992年に提唱され、オーストラリア南部などで証拠とみられる地層が見つかっているが、まだ少ない。原生代の約22億年前以降、数回起きたと考えられ、調査結果は気候変動の解明に役立つと期待される。 地球全体が凍結しても、所々に生物が生き残り、厳しい環境がかえって動物の進化を促した可能性があるという。(3月6日 時事通信)

2010年03月06日

コメント(0)

-

敦賀原発1号機、40年超え運転へ=福井県知事、地元市長が容認

福井県の西川一誠知事と河瀬一治敦賀市長は21日、3月で運転開始後40年を迎える日本原子力発電所の敦賀原発1号機(福井県敦賀市)について、2016年までの運転継続を容認する考えを、それぞれ明らかにした。既に容認を決めた国に次いで、地元自治体も受け入れ姿勢を示したことで、同1号機の運転継続が確定。運転開始から40年を超える原発は国内で初めてとなる。 河瀬市長が同日、西川知事に面会して受け入れ方針を伝え、知事もこれを了承した。県は、22日に日本原電に意向を伝える。(2月21日 時事通信)

2010年02月22日

コメント(0)

-

中高卒若者の完全失業率、過去最悪14・2%

総務省が22日発表した2009年の労働力調査の詳細集計(速報)によると、15~24歳の若年層のうち、中高卒の完全失業率が年平均で14・2%に達し、過去最悪を記録した。昨年の厳しい雇用環境が主に若者を直撃したことを示している。また、正社員から失業者になった人も08年に比べて22万人増と過去最大の上昇幅となり、正社員も安泰ではない状況を改めて裏づけた。 09年平均の失業率は5・1%と過去最悪の水準だった。このうち、15~24歳で、最終学歴が高校や中学などの「高卒等」の失業率は14・2%に上り、現行方式での調査を始めた02年以降で最悪となった。 「大卒等」の8%、「短大・高専卒」の5・9%に比べて高く、また、25~34歳の「高卒等」の8・4%よりも極端に高いことから、特に不利な状況にある様子がうかがえる。 一方、09年の完全失業者は336万人で、08年に比べて71万人増と、上昇幅は過去最大だった。このうち、過去1年間で正規の職員や従業員から離職した人は80万人に上り、08年に比べて22万人増加した。 (2月22日 読売新聞)

2010年02月22日

コメント(0)

-

<世論調査>国会不信、若者の7割超す 総務省外郭団体

総務省の外郭団体「明るい選挙推進協会」が22日発表した世論調査で、16~29歳の若者の7割超が国会や政党を「信頼できない」と感じていることが分かった。また、7割超が今の政治に不満を抱き、約3割が一番印象に残った政治的な出来事に首相の相次ぐ辞任など「首相に関する出来事」をあげた。同協会は「(首相の相次ぐ辞任が)若年層の政治不信の原因となっている可能性を否定できない」と分析している。 調査は全国の16~29歳の男女3000人を対象に09年1~2月に郵送で実施。回収率は68.4%だった。 国会を「あまり信頼できない」「ほとんど信頼できない」と答えたのは全体の76.6%。政党は73.7%▽マスコミ66.4%▽中央省庁59.4%▽選挙制度40.2%--が「信頼できない」と回答された。また、今の政治に「やや不満」「かなり不満」と答えたのは全体の75%で、特に「かなり不満」が49.6%と半数に迫るなど、政治不信が高まっている。(2月22日 毎日新聞)

2010年02月22日

コメント(0)

-

アメリカスギ、温暖化で乾燥被害か

カリフォルニア州沿岸部を覆う霧の減少により、同州の有名なレッドウッド(アメリカスギ)が干からびてしまうかもしれないという新研究が発表された。 レッドウッドは地球上で最も背が高く寿命の長い樹木の一つで、水分の補充を湿度の高い夏の霧に頼っている。しかし、気候変動のためにこの重要な霧が減少する恐れがある。まだ不明な点は多いが、気候変動が一因となって、通常ならば海岸沿いに張り出して霧を発生させる高気圧の勢力が弱まっている可能性があると、この研究の共著者でカリフォルニア大学バークレー校の環境科学者ジェームズ・ジョンストン氏は言う。 今回の研究では、雲底(雲層の最下部)の高度を2つの地域の空港で測定し、さらにその地域の日中最高気温の長期的な記録を検証した。その結果、100年前には今日よりも霧の発生率が33%高かったことがわかった。 レッドウッドの生育地はカリフォルニア州沿岸部の湿度が高く幅の狭いベルト地帯に限られているため、乾燥した期間が長く続くと適応できず死滅する可能性があるという。 カリフォルニアの乾燥した気候に適応して生育するその他のほとんどの樹木種は、水分を効率よく保持することができる。「そうした樹木は乾燥した夏に葉の気孔を閉じて水分の蒸発を抑制するが、レッドウッドはその機能が弱く、暖かく乾燥した気候では生存できない」とジョンストン氏は説明する。 ただし同氏によると、霧の減少がレッドウッドに与える影響はまだ研究されていないという。 しかし、カリフォルニア州沿岸部に生育する他の樹木種の年輪の研究が過去に行われており、夏の霧の減少と生長速度の低下とに関連性があることがわかっている。 霧は減少し続ける可能性があるが、それがレッドウッドにどのような影響を与えるかはまだ明確に予測できないとジョンストン氏は話す。「レッドウッドが地球温暖化で滅びるかどうかは今後さらに分析しなければわからない」。 この研究は2010年2月発行の「Proceedings of the National Academy of Sciences」誌で発表された。(ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト2月16日)

2010年02月17日

コメント(0)

-

温暖化ガス、家庭で最大半減に=行程表素案を公表-環境省

環境省は17日、政府が打ち出した温室効果ガス削減の目標達成に向けた行程表の素案を正式に公表した。2020年までに温室効果ガス排出量を1990年比で25%削減するため、住宅の断熱化やエコカー普及など生活に身近な分野で地球温暖化対策を強化。家庭からの排出量を現状(05年)比で、最大半減させることなどを計画している。政府は3月末までに行程表をまとめる。 素案は、20年時点での部門ごとの排出量について、家庭では90年比で最大31%減(05年比49%減)、オフィスなどで同21%減(同45%減)、運輸で同25%減(同37%減)、工場などの産業で同24%減(同20%減)とする。05年比で見ると、近年排出量が増えている家庭の削減率が最も大きい。(2月17日 時事通信)

2010年02月17日

コメント(0)

-

インフル患者、さらに減少=週推計22万人-感染研

1日から7日までに全国約5000カ所の医療機関を受診したインフルエンザ患者は1カ所当たり4.26人で、前週(6.46)からさらに減少したことが12日、国立感染症研究所の定点調査で分かった。1週間の推計患者数は約22万人で、夏以降の累積は推計約2028万人。ほとんどが新型とみられる。 都道府県別では山梨(10.70)、福井(10.53)、沖縄(10.12)、埼玉(7.61)、静岡(7.27)の順に多い。秋田を除く46都道府県で前週より減少した。(2月12日 時事通信)

2010年02月12日

コメント(0)

-

豆腐・納豆食べる人 肺がんリスク減ります たばこ吸わない男性 厚労省調査

たばこを吸わない男性では、豆腐や納豆などの大豆食品に含まれるイソフラボンの摂取量が多い人が肺がんになるリスクは、摂取量が少ない人の半分以下だとの研究結果を、厚生労働省研究班(主任研究者・津金昌一郎国立がんセンター予防研究部長)がまとめ、5日公表した。 研究班は岩手、秋田など8県に住む45~74歳の男女約7万6千人を平均約11年間、追跡調査。男性481人、女性178人が肺がんになった。食事内容のアンケートからイソフラボンの摂取量を算出し、男女をそれぞれ4グループに分け、肺がんの発症率を比較した。 男性のうち、非喫煙者では、イソフラボン摂取量が最も多いグループ(豆腐換算で1日約203グラム)の発症率は、最も少ないグループ(同約37グラム)の43%だった。男性全体では関連は出なかった。喫煙の影響があまりに大きいためとみられる。豆腐1丁は300~400グラム程度とされる。女性でも、統計学的に意味のある差はなかったが、同様の傾向だった。 研究班によると、肺がんと女性ホルモンの関係を指摘する報告があり、女性ホルモンと構造が似ているイソフラボンの摂取が肺がん発症に影響するか注目され、今回と同じようにイソフラボンの摂取で肺がんリスクが下がることを示唆する海外の報告があるという。 ただ同センター予防研究部の島津太一研究員は「肺がんの最大の原因はやはりたばこだ」と話している。(2月5日 産経新聞)

2010年02月05日

コメント(0)

-

<塩分取りすぎ>がんなど万病のもと 厚労省が8万人調査

塩漬け食品の取りすぎや、食事全体で塩分の多い生活習慣を続けると、各種のがんや循環器疾患(心筋梗塞(こうそく)、脳卒中など)を発症しやすいことが4日、厚生労働省研究班の大規模調査で分かった。がんと循環器疾患は国民の死因の1~3位、全体の6割近くを占める。胃がんなど一部の疾患では知られていたが、塩分の取りすぎが多くの生活習慣病に影響するとのデータが示されたのは初めて。 調査は、8県に住む45~74歳の男女約8万人を対象に実施。対象者を、食事全体の塩分(ナトリウム)摂取量、塩辛や漬物、イクラなど塩漬け食品の摂取量によって、それぞれ5グループに分け、6~9年間の調査期間中のがん、循環器疾患の発症状況を調べた。 その結果、塩分全体の摂取量が多い群(1日当たり平均17.8グラム)は、少ない群(同7.5グラム)に比べて循環器疾患の危険性が約2割高かった。また、塩漬け食品の摂取量が多い群は、何らかのがんを発症する危険性が11~15%高かった。塩漬け食品の摂取量が多い群の循環器疾患の危険性は高くはなかったが、魚や野菜に循環器疾患を予防する栄養素が含まれるためとみられる。 研究班の津金昌一郎・国立がんセンター予防研究部長は「日本人の塩分摂取量は国際的にも多い。調味料の塩分を減らし、塩漬け食品を食べる回数を減らすことで、多くの生活習慣病を予防できるだろう」と話す。(2月4日 毎日新聞)

2010年02月04日

コメント(0)

-

石垣島で2万年前の人骨発見=直接年代測定で国内最古

沖縄県・石垣島(石垣市)の洞穴から、旧石器時代の約2万年前の人骨が見つかったと、同県が4日発表した。20代から30代前半の男性頭骨の破片で、年代を直接測定できた人骨では国内最古。測定データの解釈によっては、約2万4000年前の可能性もある。日本人の起源を探る上で重要な手掛かりになると期待される。 琉球大や東京大、愛知教育大、京都大などとの共同研究。論文が日本人類学会の英文誌に掲載される。 発見場所は、建設中の新石垣空港の敷地内にある「白保竿根田原洞穴」。動物の骨などとともに人骨片が9点見つかり、このうち6点からコラーゲンを抽出。放射性炭素(C14)に基づく年代測定を行った。 その結果、頭骨の頭頂部右側の破片が約2万年前、成人(性別不明)の右足第2(人さし)指の骨が約1万8000年前、成人男性の右脚骨の破片が約1万5000年前と推定された。 年代の直接測定で、これまで国内最古だったのは、1960年代に静岡県浜北市(現浜松市)で見つかった約1万4000年前の「浜北人」の骨。人骨が出土した地層に含まれる炭化物の年代を測定する間接的な方法では、沖縄本島の八重瀬町の「港川人」が約1万8000年前、那覇市の「山下町第一洞人」が国内最古の約3万2000年前と推定される。 研究チームの米田穣東大准教授によると、約2万年前は最終氷期でも最も寒冷な時期で、現在より海面が低かった。人類が朝鮮半島から九州へ渡ったり、台湾から石垣島へ移ったりするのが容易だった可能性があるが、移動ルートは不明。また、その後の縄文人の祖先かどうかもはっきりしない。(2月4日 時事通信)

2010年02月04日

コメント(0)

-

小天体の衝突でも大災害か

1908年にシベリア・ツングースカ上空で起きた謎の大爆発は、従来の推定より小さい直径30~50メートルの天体が落下中に爆発した可能性があり、同様の災害が起きる確率は約300年に1回と、予想以上に高いかもしれないことが分かった。米国の科学アカデミーの委員会が31日までに、議会の要請でまとめた小惑星や彗星(すいせい)などの「地球接近天体(NEO)」に関する報告書の中で明らかにした。 この大爆発では、東京都の面積にほぼ匹敵する約2000平方キロの森林がなぎ倒された。都市部の上空で起きた場合は大災害となり、海上の場合は津波を起こす可能性がある。報告書は、NEOの地球への落下や衝突はまれであり、対策にどの程度の予算を充てるべきかは政策判断としながらも、起きた場合の被害は甚大として、国際協力で調査や対策に取り組むことを提言した。 防災策は、まず避難が考えられるとした上で、ロケットや宇宙船を使う三つの方法を検討。NEOの発見から地球衝突まで数十年間ある場合は、軌道を地球からそらすため、宇宙船で押したり、引いたりし続けるほか、米航空宇宙局(NASA)が彗星や月の探査で行ったように、重い衝突体をぶつける方法を示した。 衝突まで余裕がないか、NEOの直径が1キロ以上ある場合は、核爆弾による爆破が最終手段になるという。 報告書は、それ以前に、世界最大の電波望遠鏡(アンテナ直径305メートル)を持つプエルトリコの「アレシボ天文台」などの天文台や、天文・軍事衛星を活用し、NEOの早期発見と詳細な観測に努める必要があると指摘。NASAの探査機「ニア・シューメーカー」が小惑星エロス、日本の「はやぶさ」が同イトカワで行った着陸探査を高く評価し、将来の有人探査にも期待を示した。(1月31日 時事通信)

2010年02月01日

コメント(0)

-

温室ガスを「100%削減」

地球温暖化の影響で全土が水没の危機に直面しているインド洋の島しょ国モルディブは31日、2020年までに温室効果ガスの100%削減を目指す方針を表明した。各国の削減案の中でも「最も野心的な削減目標」と強調している。 同国大統領府のホームページによると、昨年12月の国連気候変動枠組み条約第15回締約国会議(COP15)での取り決めに基づき、1月29日付で国連に削減目標を通知したという。 ナシード大統領は「気候変動はわれわれすべての脅威だ。今、行動しなければ、熱帯雨林やサンゴ礁を失うだけでなく、人類の文明そのものを失う恐れがある」と警告した。(2月1日 時事通信)

2010年02月01日

コメント(0)

-

地震の死者、20万人の恐れ=「72時間」経過で被害拡大も-ハイチ

ハイチを襲った大地震で、ビアンエメ内相は15日、ロイター通信に対し、死者数が20万人に上る可能性が高いと語った。既に5万人の遺体を収容したという。がれきに埋もれた人の生存率が急激に低下するとされる地震発生後72時間が経過し、人的被害はさらに拡大する懸念が広がっている。(1月16日 時事通信)

2010年01月16日

コメント(0)

-

<新型インフル>スペイン風邪と同じ構造

新型インフルエンザが人に感染するかどうかを左右するウイルスの構造が、スペイン風邪など20世紀前半に流行したウイルスと同じだったことが、科学技術振興機構の西浦博・さきがけ研究員らの研究で分かった。新型ウイルスでは高齢者に感染者が少ないことが知られているが、その原因の一つが解明されたことになる。また、日本で1人の感染者から広がるのは1.21~1.35人で、感染力は季節性インフルエンザと同じか弱いことも判明した。7日付の英医学誌2誌に発表した。 ウイルスの表面にはヘマグルチニンという突起があり、この突起を使ってヒトの細胞に侵入する。研究チームは、新型と同じH1N1型の過去のウイルスで、ヘマグルチニンの先端構造を比較した。 その結果、1918~40年代前半に流行したスペイン風邪や同時期の季節性インフルエンザのウイルスは、先端の構造が同じだったことが分かった。これに対し、77年以降は同じ構造を持つウイルスが、ほぼなくなっていた。このため、60歳代以上では新型に免疫を持つようになったと考えられる。 さらに、確定患者約3500人を対象に感染のしやすさを調査。20~39歳を1とした場合、19歳以下は2.7倍、40~59歳が0.56倍、60歳以上は0.17倍となった。 西浦さんは「再流行が起きても、小規模な流行にとどまるのではないか」と話す。(1月8日 毎日新聞)

2010年01月10日

コメント(0)

-

日本の未来、8割「暗い」=自分については6割楽観-新成人調査

日本の未来について、新成人の8割が「暗い」とする一方、自身の未来は6割が「明るい」と思っていることが9日、インターネット調査会社「マクロミル」(東京)の調べで分かった。同社は昨年も新成人への意識調査を行っているが、数字はほぼ同じだった。 調査は昨年12月下旬、今年成人式を迎える男女を対象に実施。男女半数ずつの計516人の有効回答を分析した。 日本の未来に関しては、17.8%が「暗い」、61.4%が「どちらかといえば暗い」と回答。理由としては「景気が悪くなる一方で、年金問題などの解決のめどが立たない」や「政権交代でも、特に大きな変化がない」などの声が寄せられた。 一方、自分の未来については「明るい」が8.9%、「どちらかといえば明るい」も51.4%を占め、全体の6割が楽観的な見通しを示した。理由として挙げられたのは、「これから何でもでき、可能性がいっぱいある」「明確な目標がある」などだった。(1月9日 時事通信)

2010年01月10日

コメント(0)

-

<COP15>政治合意は「留意する」として承認…閉幕

コペンハーゲンで開かれた国連気候変動枠組み条約第15回締約国会議(COP15)は19日、京都議定書に定めのない13年以降の温暖化対策の国際的枠組みの構築を目指す政治合意「コペンハーゲン協定」に「留意する」との決定を下し承認、閉幕した。先進国の温室効果ガス削減目標や議事手続きに一部途上国が反発し、正式採択は見送られた。法的拘束力のある新議定書の策定先送りに続き、温暖化対策を巡り途上国と先進国の「南北問題」が表面化し、ポスト京都議定書の枠組み作りに向け、不安を残す結果となった。 当初、京都議定書に代わる新議定書の策定を目指していたCOP15に対する関係者の「期待値」は会議が進むにつれて低下した。「温暖化は先進国の責任」と主張する途上国と、途上国にも排出抑制の取り組みを求める先進国が対立する構図が生まれ、「政治指導者が到着するまでの2週間の交渉で何も生み出せなかった」(ノルウェー代表)。 交渉停滞を打開するため起草されたのが、先進国と途上国の妥協を図る「コペンハーゲン協定」だ。17、18日の首脳会合に合わせ議長国デンマークのラスムセン首相がオバマ米大統領ら28カ国の首脳とひざ詰め談判でまとめた。「190カ国を超す参加国に順番に意見を聞く国連方式では議論がまとまらない」(外交筋)として、日米欧などが提唱していた手法だ。 だが、トップダウン型の決定手続きが裏目に出た。協定には途上国への短期(3年間で300億ドル)、長期(年1000億ドル)支援も盛り込まれたが、一部途上国から「金ではなびかない」との発言さえ飛び出した。結局、「上からの押し付け」への非難が相次ぎ、19日早朝にラスムセン首相が「これでは採択できない」と覚悟する場面もあった。 会議決裂の危機を救ったのは、英国のミリバンド・エネルギー・気候変動相だ。協定に賛成する国の一覧表を作る構想を提案。協定賛成を支援受け取りの条件とすることで途上国の姿勢軟化を促す効果を狙ったものだ。 「完ぺきな合意ではないが、出発点となる」。潘基文・国連事務総長は19日の記者会見で述べた。だが、会議が残した溝は深い。(12月19日 毎日新聞)

2009年12月19日

コメント(0)

-

世界の平均気温、3度超上昇=COP15成功でも-国連が独自試算

開会中の国連気候変動枠組み条約第15回締約国会議(COP15)での温室効果ガス排出削減交渉が成功裏に終わっても、世界の平均気温は3度超上昇するとの国連の独自試算が17日、明らかになった。地球環境への悪影響が大きくなるとされる「2度」を大幅に超える数値で、難航するCOP15の議論に警鐘を鳴らすことになりそうだ。 試算は、COP15に提示されている先進国の排出削減目標と途上国による自発的な抑制目標が前提。同試算では、これら各国案が最大限実施されれば排出削減に大きな効果があるとしつつ、「なお持続不可能な道筋が続く」と指摘している。(12月18日 時事通信)

2009年12月18日

コメント(0)

-

米、年9兆円支援を提案=途上国支援、20年までに共同で-COP15

クリントン米国務長官は17日、国連気候変動枠組み条約第15回締約国会議(COP15)が開かれているコペンハーゲンで記者会見し、地球温暖化対策に取り組む開発途上国の温暖化対策のために「ほかの国と協力して、2020年まで年間1000億ドル(約9兆円)規模の支援を行う用意がある」と表明した。 同長官は、すべての主要国が温室効果ガス排出削減について「強力な合意」に達した場合に、この支援を行うと語った。 途上国支援では、当初さらに巨額の拠出を先進国側に求めていたアフリカ諸国が、16日に要求額を年間1000億ドルに減額したもよう。米国の今回の提案を受け、交渉が進展する可能性が出てきた。(12月17日 時事通信)

2009年12月17日

コメント(0)

-

NEDOと東京理科大が共同開発 磁石不要のHVモーター

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と東京理科大は16日、ハイブリッド車(HV)など次世代自動車向けに、磁石を使わない小型モーターを開発したと発表した。 磁石を使ったモーターは、輸入に頼るレアアース(希土類元素)が必要で、NEDOは「実用化すれば、海外にある資源に依存しないですみ、国際競争力を維持し、環境問題の解決にも貢献できる」と期待している。 磁石を使わないモーター「SRM」は、ローター内部に永久磁石を埋め込んだモーター「IPMSM」に比べ、耐熱性に優れて丈夫だが、トルク性能が劣る。このため、HVに搭載するには大型にせざるを得なかった。 しかし、東京理科大理工学部の千葉明教授は、モーター構造と材料の選定を工夫し、小型で高性能のSRM試作機を開発した。同じサイズで、出力50キロワットの磁石を使ったモーターと同等以上のトルクの高さを記録したという。 次世代自動車の開発をめぐっては、リチウムイオン電池とモーターが重要な基礎技術だ。従来のHVなどに搭載されているモーターは、磁石にレアアースが用いられているが、レアアースは中国からの輸出が9割を占めるなど産出量が限られ、需要の増大で価格が2~3倍に上がりつつある。(12月17日 フジサンケイ ビジネスアイ)

2009年12月17日

コメント(0)

-

富山の地方紙、Web新聞創刊へ

富山県で地方紙「北日本新聞」を発行する北日本新聞社は来年1月1日、独自コンテンツを充実させたWeb新聞を創刊する。当初は無料で誰でも利用できるが、一定期間後に会員制に移行。朝刊購読者には無料で、それ以外には有料で提供する。 Web新聞には朝刊に先がけてニュースを掲載。写真グラフ、お店やレシピ検索など紙の新聞にはないコンテンツや、紙面の主要ページの画像などを提供する。 一定期間後に会員制に移行。朝刊購読者にはIDを発行し、無料で閲覧できるようにする。県外など配達区域外の読者は有料でIDを取得できる。会員向けに、気になる記事をスクラップできる機能なども提供する。(12月15日 ITmedia News).

2009年12月15日

コメント(1)

-

温暖化が加速、海面は2m上昇する可能性=専門家

国連気候変動枠組み条約第15回締約国会議(COP15)が来月にコペンハーゲンで開催されるのを控え、環境問題の専門家らは24日、地球温暖化は予想を上回るペースで進んでおり、最悪の場合、2100年までに海面が最大2メートル上昇する可能性があると警告した。 専門家26人は、温暖化に関する64ページの共同声明を発表。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2007年に発行した第4次評価報告書で指摘された内容を最新情報を基に見直し、温暖化による最悪の影響を回避するには、2015年または2020年までに、温室効果ガス排出量の上限を設定する必要があると訴えた。 声明では、夏季の北極海の海氷面積縮小や、グリーンランドや南極での氷床の融解を例に挙げ、「気候変動は予想以上に加速している」と指摘。「氷床や氷河を考慮に入れると、海面は2100年までに1メートル、最大では2メートル上昇する可能性がある」としている。 また、2100年以降も海面の上昇は続き、向こう数世紀で数メートル上昇することが見込まれるという。 IPCC第4次評価報告書では、海面は2100年までに18─59センチ上昇する可能性があるとされていた。 来月7─18日のCOP15は、各国に排出削減を義務付けた「京都議定書」の期限が2012年に切れることを受け、2013年以降の気候変動対策の枠組み(ポスト京都議定書)の合意に向けた話し合いの場となる。 専門家26人による共同声明は「行動の遅れは、(気候変動に)不可逆的なダメージとなる恐れがある」と警告している。(11月25日 ロイター)

2009年11月25日

コメント(0)

-

ベネトンジャパンがドギーバッグ 食を大事に おしゃれ3柄

伊アパレル大手の日本法人、ベネトンジャパン(東京都渋谷区)は、レストランなどで食べ残した料理を持ち帰る「ドギーバッグ」を、12月11日に全国発売する。ベネトンではおしゃれなドギーバッグを普及させて、食料廃棄量の低減に役立てたいとしている。 商品名は「ベネトン エコドギーバッグ」で、価格は500円。リップル、ストライプ、フラワーのおしゃれなデザイン3柄を用意した。本体はポリプロピレン製で洗浄でき、何度も繰り返し使用可能。折り畳み式なので携帯でき、ギフト用のボックスとしても利用できる。 ライセンス提携先のレアック・ジャパン(東京都港区)を通じて販売。全国販売に先駆けて24日から東急ハンズ全20店舗で売り出した。 海外では、食べきれなかった料理を自宅に持ち帰るのが一般的。日本は食糧自給率が約40%と先進国の中では低水準だが、残飯廃棄量が多いとされている。ベネトンはエコグッズに力を入れており、ドギーバッグがこうした問題解決の一助になればとしている。(11月25日 フジサンケイ ビジネスアイ)

2009年11月25日

コメント(0)

-

世界最大級メガソーラー発電所、関電が起工式 一般供給で国内初

関西電力は24日、堺市の臨海部で、同市と共同で建設する太陽光発電所の起工式を行った。一般向けに電力を供給する太陽光発電所は国内初で、主力は一般家庭約3千戸分に当たる1万キロワット。隣接するシャープの液晶工場の屋根に設置予定の太陽光発電施設と合わせた出力は2万8千キロワットで、世界最大級の太陽光発電施設となる。関電は平成22年11月の一部運用開始を目指している。 太陽光発電所は大阪府から約20ヘクタールの土地を借り受け、太陽光パネルを敷き詰めて建設する。総事業費は50億円。自社の電力系統を利用して、堺市内の工場や一般家庭に電力を供給する。関電は太陽光発電所の運営を通じて課題を検証し、太陽光発電推進普及への試金石にする考えだ。 一方、シャープの太陽光発電施設は、臨海部の各工場の屋上や壁面に自社製の薄膜シリコン太陽電池を設置して発電する。電力は主に臨海部の工場で使用し、設備の保守・管理は関電が担当。23年3月までの稼働開始を目指している。 起工式には関電の神野榮副社長や堺市の竹山修身市長らが出席。くわ入れや神事で工事の無事を祈った。(11月24日 産経新聞)

2009年11月24日

コメント(0)

-

<脳>ぐっすり眠っても記憶可能 睡眠学習に応用も 米大学

ぐっすり眠っている人の脳に刺激を与えることで、特定の記憶を強化できることを、米ノースウエスタン大のチームが実験で確かめた。睡眠学習への応用も期待できそうだ。20日付の米科学誌サイエンスに掲載された。【元村有希子】 実験は19~24歳の男女12人に実施した。コンピューター画面のさまざまな場所に、割れたグラスやヘリコプター、猫など50種類の絵が順番に現れ、猫の絵を表示している間には鳴き声など関連する音を聞かせて、表示位置を覚えてもらった。 1度目のテストの後、全員が約1時間の昼寝をした。「ノンレム睡眠」と呼ばれる深い睡眠のうち、眠りがさらに深まった段階で、50個中25個の音を聞かせた。目覚めた後に2度目のテストをしたところ、睡眠中に音を聞かせた25個の方が、聞かせなかった25個より表示位置を正確に覚えていた。しかし被験者は、睡眠中に音を聞いた認識がなかった。 チームは別の12人に同じ学習をさせ、昼寝の代わりに別の作業をしながら25個の音を聞かせた。2度目のテストの成績は、音を聞かせた絵とそうでない絵との間で差は見られなかった。 睡眠中の脳が大量の情報を取捨選択して定着させていることは、脳が働いて体が休んでいる浅い眠りの「レム睡眠」中と考えられていたが、脳も体も休んでいる「ノンレム睡眠」中では、詳しくは分かっていない。 脳と記憶の関連を研究している科学技術振興機構の黒谷亨(くろたに・とおる)研究員(神経生理学)は「脳が休んでいるはずの深い睡眠中にも、別のモードで脳は活動しているようだ。記憶を定着させる新しい仕組みの解明につながるかもしれない」と話す。(11月20日 毎日新聞)

2009年11月21日

コメント(0)

-

YouTube、来週から1080p HD動画をサポート

YouTubeのHD(高精細)モードが、来週から1080p画質に対応する。 これまでYouTubeのHDモードは最高で720p画質での視聴をサポートしていた。来週からは、1080pに対応した動画なら、1080p画質で視聴できる。既に1080pでアップロードされている動画は、YouTube側で再エンコードするという。YouTubeは1080pサポートの理由として、家庭用ビデオカメラの画質向上を挙げている。(11月13日 ITmedia News)

2009年11月13日

コメント(0)

-

発電:人の尿から 尿漏れセンサーに活用も

立命館大理工学部の道関隆国教授(電子工学)の研究グループが12日、人の尿から発電し、要介護者などの尿漏れを知らせるセンサー装置を開発したと発表した。尿自体を電解液にして発電する仕組みのため、湿気で誤放電する恐れもないという。道関教授によると、尿成分を使った発電装置は例がなく、防災用やバイオマスエネルギーの有効利用にもつながりそうだ。 装置は道関教授の指導を受ける同大修士1年、田中亜実さん(23)が、発信機技術を持つセイコーエプソンと共同開発した。100円硬貨大の尿電池と4センチ四方の送信機、手のひら大の受信機のセットで、1ミリリットルほどの尿で約3メートル先まで、数時間にわたって電子信号を送れる。おむつに装着すれば尿漏れ感知器にもなる。 通常の電池は二酸化マンガンや亜鉛の電極とナトリウムなど電解質の溶け込んだ電解液からなるが、尿電池の中身は電極と尿をしみこませる紙のみ。尿の塩分が電解質の役割を果たす。これまでも尿で発電はできたが、電流にすると微弱な電力しか使えなかったという。今回は電力をためるトランジスタを電気回路に組み込むことで、庭園の「ししおどし」のように電力をためては一定間隔で強い電流を送れるようにした。尿のアルカリ性や酸性が強ければ電力が強くなり、電極を大きくすればより長時間の発電も可能という。 今回のシステムは10月末にニュージーランドであった米国電気電子学会で発表し、田中さんは世界で5人選ばれる学生向け論文賞を受賞。研究グループは特許を申請し、参加企業を募って実用化を目指す考えだ。(11月13日 毎日新聞)

2009年11月13日

コメント(0)

-

地球外生命体:地球外文明キャッチ?膨らむ期待

ターゲットはカシオペア座付近北北東の空。国内31カ所の天文台や観測所が一斉に望遠鏡やアンテナを向けた。地球外文明から届く電波を多周波でキャッチする「SETI(地球外知的生命体探査)」観測実験が11、12の両日実施された。高知県内からは吾川木星電波観測所(仁淀川町下名野川)が参加し、研究者らが電波を観測する装置のモニターをチェックした。これほど大規模な観測は世界初という現場に立ち会った。 ◇データ集約、1カ月かけ分析 「子どものころ、宇宙人がいるかもと思っていた。今は学術的な『いるかもしれない』なんです」。11日午後7時ごろ、一人パソコンのキーボードをたたく観測メンバーで仁淀川町教育長の大野敏光さん(55)がつぶやいた。 廃校になった小学校を改修した宿泊施設「しもなの郷」内にある観測所。大野さんは、敷地内のアンテナ(高さ17メートル)を1時間ごとに正確な方向に動かすため方位と仰角をはじき出し、黒板に表を作成した。 観測は、兵庫県立西はりま天文台(同県佐用町)が中心となり、8施設がアンテナ、23施設が望遠鏡を使い午後9時から翌日午前0時まで電波を観測する。各観測所のデータを集約し、約1カ月かけ分析する。地球外文明からの可能性がある電波は過去に米国で観測されているが、確定には至っていないという。 午後8時過ぎ、観測のリーダー、高知高専電気情報工学科長の今井一雅教授(54)が、同科4年の生田はじめさん(18)と森本新之助さん(18)を引き連れ到着。電波をとらえる周波数解析装置に入る情報を、5分ごとにUSBメモリーへ保存する手順を確認する。午後9時、観測が始まった。 「スパン(間隔)が変わってる」。午後10時半ごろ、今井教授の目が装置の小さな画面にくぎ付けになった。拾った電波を示す色が不規則に変化している。「変動を追いかけないと」(今井教授)。今度は中央付近に縦に走る1本の白い線が出現。メンバーは「これは一体?」と首をひねる。装置はパソコンなど人工的な微弱電波もとらえるため、正体は不明という。「もしかしたら…」。データは1カ所に集められ、本当に宇宙からの電波かどうかなどが分析される。結果は約1カ月後。待ち遠しい。 午前0時、観測終了。学生2人は「よくよく考えたらすごいことをやっているのかも」。今井教授は「有意なデータが取れても、再現性がないと信じてもらえない。世界中でそのターゲットに向けた観測が始まるでしょう」と話していた。(11月13日 毎日新聞)

2009年11月13日

コメント(0)

全3644件 (3644件中 1-50件目)

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

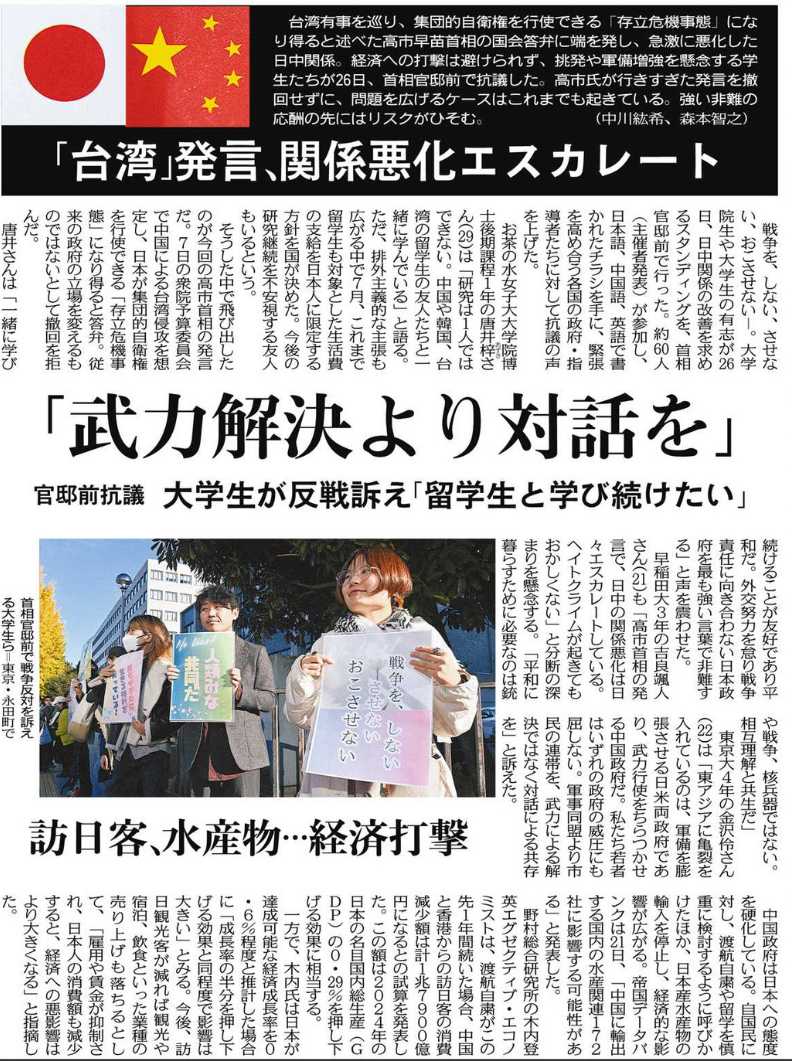

- 政治について

- 自民党や高市を支持する愚かな大学生…

- (2025-11-27 19:20:04)

-

-

-

- 今日のこと★☆

- 今日、観に行ったアニメ『果てしなき…

- (2025-11-27 18:53:35)

-