PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(0)瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田・炭田社会科見学

(7)常磐沿線を「エイさんぽ」

(1)├ 相馬~仙台

(5)├ 浪江~南相馬・相馬市

(5)├ 久ノ浜~原ノ町

(5)├ いわき市

(5)├ 勝田~大津港

(4)├ 水戸・大洗・那珂湊

(4)├ 石岡~内原

(2)├ つくば・土浦・石岡

(4)└ 行徳~みらい平

(4)【民謡のふるさとを行く】

(6)みんようTopics

(1)地元を「エイさんぽ」

(2)└ 【行徳みんよう勉強中!】

(6)キーワードサーチ

▼キーワード検索

テーマ: 民謡(14)

カテゴリ: 【民謡のふるさとを行く】

【民謡のふるさとを行く】塩田唄

今回は、塩田社会科見学ツアーで訪れた各地の「塩田唄」を日本民謡大観中国編・四国編から紹介したいと思います。

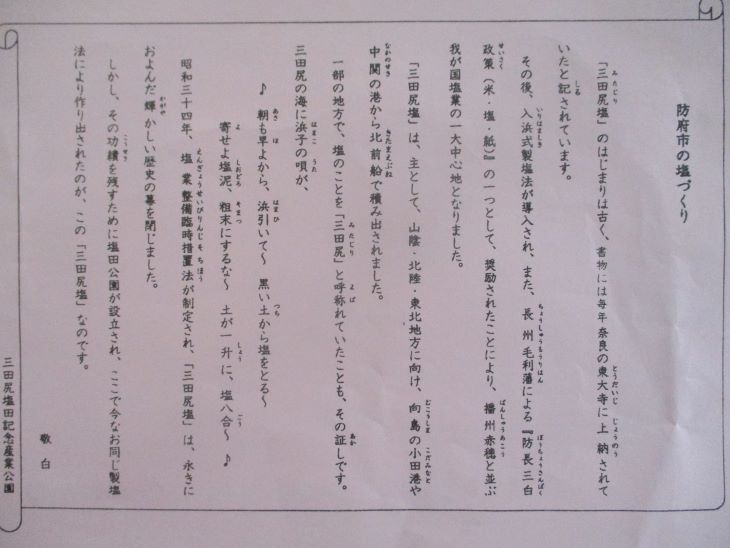

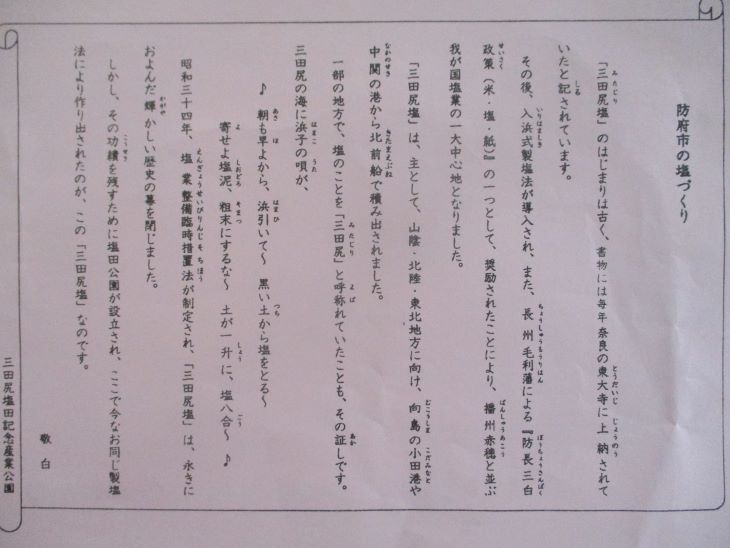

写真は、三田尻塩田公園のパンフレットに載っている「浜子うた」です。

朝も早よから 浜引きひいて

黒い土から 塩をとる

寄せよ塩泥 粗末にするな

土が一升に 塩八合

今回は、塩田社会科見学ツアーで訪れた各地の「塩田唄」を日本民謡大観中国編・四国編から紹介したいと思います。

写真は、三田尻塩田公園のパンフレットに載っている「浜子うた」です。

朝も早よから 浜引きひいて

黒い土から 塩をとる

寄せよ塩泥 粗末にするな

土が一升に 塩八合

「浜子」とは塩田労働者のこと、「浜引き」とは海水を含んだ砂を水分を蒸発させるのに「馬鍬」「金子」「浜引き」等の道具で搔き起こす作業。

「浜子唄」や「浜引き唄」は各地にありますが、多くはその重労働の苦労を唄ったものです。

浜子浜子と げなしてくれな

浜子大名で 扶持がつく

浜子さんとは 承知で惚れた

夜釜焚きとは 知らなんだ(岡山県玉野市山田塩田)

(※地名は昭和44年中国編と昭和48年四国編発行当時のものです。以下同。)

この歌詞は、各地の唄で多く使われているものです。

「扶持」とは一日に米9合の支給があったこと、「夜釜焚き」とは釜焚き作業の「日釜」に対する夜間勤務担当のこと。

釜焚きさんとは 承知で惚れた

夜釜焚きとは 知らなんだ(香川県坂出市白金町)

浜子さんとは 知りつつ惚れた

夜釜焚きとは 知らなんだ

浜子浜子と げなしてくれな

浜子大名じゃ 扶持がつく(愛媛県大三島町口総)

浜子浜子と 小馬鹿にするな

浜子大名じゃ 扶持をとる(広島県豊田郡瀬戸田町)

元々は「音戸の舟唄」系と言われる艪漕ぎ唄からの転用された唄のようで、三田尻から東へ曲節を変えながら伝わったようです。また似た文句が多いのは、出稼ぎ労働が多く行われていたことによるものらしいです。

本場の赤穂には「浜鋤き唄」というのがあるようです。こちらは「ヒョータン節」系という地固め唄の転用したものらしいです。是非一度聴いてみたいです。

徳島県では「塩浜曳き唄」が鳴門市から収集されています。麦打ち、藍打ちに唄われている「唐竿打ち唄」に近いようです。

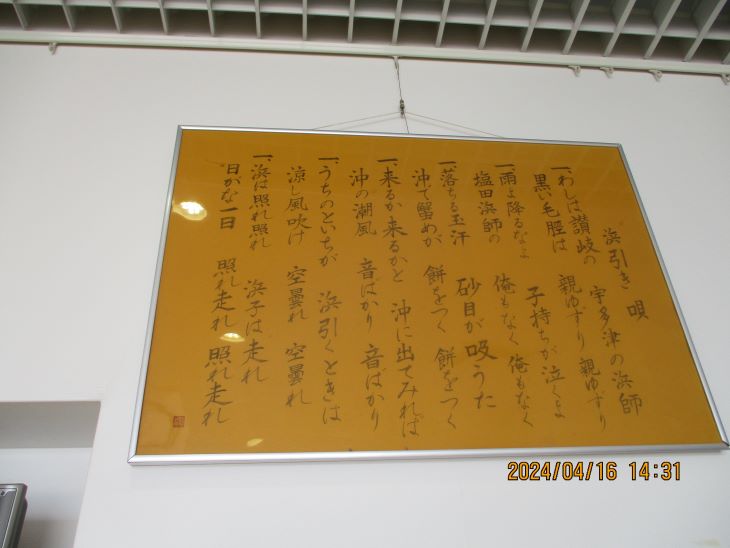

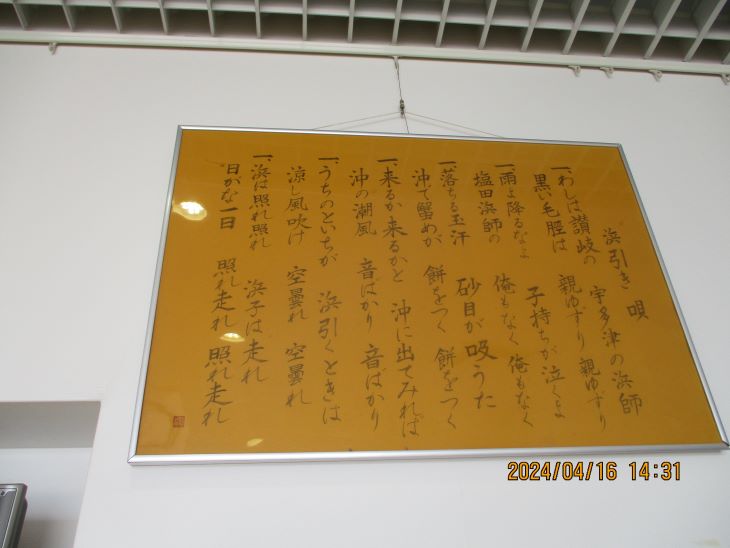

宇多津の海ホタルで撮った「浜引き唄」の歌詞です。

頭領は管理者と言えども被雇用者なので、労働者の監督や製塩成績にも責任があるので大変です。

この唄では3節目が個人的に最も好きです。

落ちる玉汗 砂目が吸うた

沖で蟹めが 餅をつく

蟹を眺めている浜子(頭領?)の姿が目に浮かぶようです。(何を思っているのか)

他にも面白い歌詞があるので紹介します。

私ゃ浜子よ 芸者の育ち

唄うてひいたら 金になる(「浜曳き唄」香川県坂出市林田町)

・・・・・「その心は」系です。うまい。

山は行てでも 遅けりゃ思う

鴉啼くのが 気にかかる(「浜曳き唄」香川県三豊郡詫間町)

・・・・・山行唄の転用でしょうか

雨よ降れ降れ 千百日も

浜のつばてが 腐るまで

雨よ降るなよ 明日も降るな

撫養は浜どこ塩どころ(「塩浜曳き唄」徳島県鳴門市撫養町)

・・・・・仕事は疲れて休みたいが、無いと困る、ということでしょうか。同感です。

浜子さんなら 一度はおいで

十日働きゃ 二度おいで(「浜子唄」愛媛県越智郡伯方町)

・・・・・従業員募集してもなかなか集まらないように見受けます。

可愛いお殿が 浜子が折りにゃ

涼し風吹け 空曇れ(「浜子唄」愛媛県大三島町口総)

・・・・・宇多津にも同様の詞がありました。

浜子浜曳く 寄せ子は寄せる

可愛い主さんは 槌を振る(「浜子唄」広島県豊田郡瀬戸田町)

・・・・・「殿・主」系その2です。当時の「可愛い」はどういう意味か気になります。

阿波の鳴門で 浜曳く娘

紺の脚絆に 菅の笠(「塩浜曳き唄」徳島県鳴門市撫養町)

・・・・・「娘」系その1。「紺の脚絆」にセンスの良さを感じます。

紅のたすきに 姉さんかぶり

娘十八 寄せ姿(「金子唄」山口県大島郡屋代島小松町)

・・・・・「娘」系その2。こちらは「紅」で勝負です。

風にはたはた 浜風招きゃ

寄せる娘が 寄せてくる(「板搔き唄」山口県熊毛郡平生町)

・・・・・「娘」系その3。「寄せ子」とは沼井に砂を寄せ集める職務担当です。

最後に気になった歌詞を一つ

浜子するのは つらいことないが

春の金子が 辛ござる(「浜子うた」山口県防府市三田尻)

日が短く、砂に塩付きの悪い冬期に製塩を休みにしていた塩田を、3月に「金子」という重い道具を引いて堅く固まった土を掘り起こす作業の辛さを唄っています。

江戸時代の1763年に安芸の人が、冬期の製塩休業、いわゆる「休浜法」の瀬戸内地域全体での導入を提案しましたが、この時はすぐ頓挫しました。1771年には防長2国からの提案で、安芸・備後・伊予が加わり、1812年に赤穂もようやく参加しました。この時、讃岐はまだ年中無休をつらぬいていましたが、嘉永年間(1853年)に讃岐・東伊予も加わり「十州休浜同盟」が成立、1889年(明治22年)まで維持しました。

当初は、過剰生産による塩価暴落リスクを考慮した生産調整、経費削減(燃料・給金・食料費)による生産性向上などを目的としたものでした。

冬期休みは防長地方では以前からの慣習であったかもしれませんが、いずれにしても経営判断であり、むしろ休業の間収入のない浜子さんにとっては、そのほうが「辛ござる」ではなかったかと想像します。

(※休浜法については、落合功氏「『近世的瀬戸内塩業』の崩壊と塩業経営(2000年)」を参考にしました。)

赤穂「塩の国」にある復元された「枝条架」

さて、では「浜引き」以外の職種の唄がなかったかというと、石炭を運搬する舟頭唄1曲のみで、証言もあったりなかったりとさまざまで、その時点ではもはや確かめようがなかったようです。竹内勉さんはこう書いています。

「こうした浜人の生活と唄を調べ、まとめる丁度その同じ頃、各地の塩田で流下式に使用した枝条架を燃やしているという話が伝わってきた。不用になったのは「浜子唄」だけではなかった。枝条架もそして塩田まで。」

塩業は、昭和20年代後半から入浜式から枝条架流下式へ変わったと思ったら約15年ほどでイオン交換膜式へ変わり、塩田そのものが不要となりました。

塩業は、昭和20年代後半から入浜式から枝条架流下式へ変わったと思ったら約15年ほどでイオン交換膜式へ変わり、塩田そのものが不要となりました。

枝条架を燃やしているショッキングな写真をどこかで見たことがありますが、塩業のみならず、自由貿易となった明治期には外国から安価な製品が輸入されることにより、消滅した業種(それに伴う唄の数々)は多いです。

同じ頃、山間部の人たちが塩をどのように入手していたかを調査していた宮本常一さんは、その著書「塩の道」において、かつては行商人や山の住民が通っていた塩道のことを

「道がいつまでも残っていくためには、人がそこを通り続けなければならない。人がそこを通らなくなればやがて草にうずもれて消えてゆく。」

「塩が専売制になってこうした(塩売りの)風習はぷっつりと消えただけでなく、伝承もまた当時を知る老人たちの死によって急速に消えていってしまいつつある。そして私の塩道についての聞き取りも、まだ糸口についたばかりなのにもう行き詰ってしまったのである。」

失われたものの「伝承」が、時間の問題とも合わせて、いかに困難なことかを教えてくれます。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[【民謡のふるさとを行く】] カテゴリの最新記事

-

【民謡のふるさとを行く】相馬民謡 2024.05.17

-

【民謡のふるさとを行く】「常磐炭坑節」 2024.01.20

-

【民謡のふるさとを行く】「磯節」 2023.11.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.