全61件 (61件中 1-50件目)

-

【行徳みんよう勉強中!】初めてのステージ発表

「行徳みんよう勉強会」初めてのステージ発表10月4日(土)南行徳公民館で催された文化祭において、初めてのステージ発表を行いました。前日のリハーサルと打って変わって、段取りが良すぎて30分少々で終了しました。出演は唄4名と伴奏三味線2名、出来はまずまずと思いましたが、力(数)不足の感否めません。お客さんの反応は今ひとつ、それもそのはず約10人。この日披露した曲目①行徳音頭 ・・・・・おなじみ原田さんのVerをそのままコピー。全員で合唱。②行徳麦搗き唄(一本搗・三本搗) ・・・・・大観収録曲をアレンジしたもの。男性陣と女性陣とで掛け合い。③行徳塩づくり唄(五郎八) ・・・・・オリジナル。唄の前半は全員合唱、後半は女性陣の唄に男性陣の囃し。④いっちゃさ踊り(行徳名所づくし) ・・・・・私の独唱と他全員の後囃し。個々の力を高めていかねばと思いました。引き続き勉強中!です。

2025.10.07

コメント(0)

-

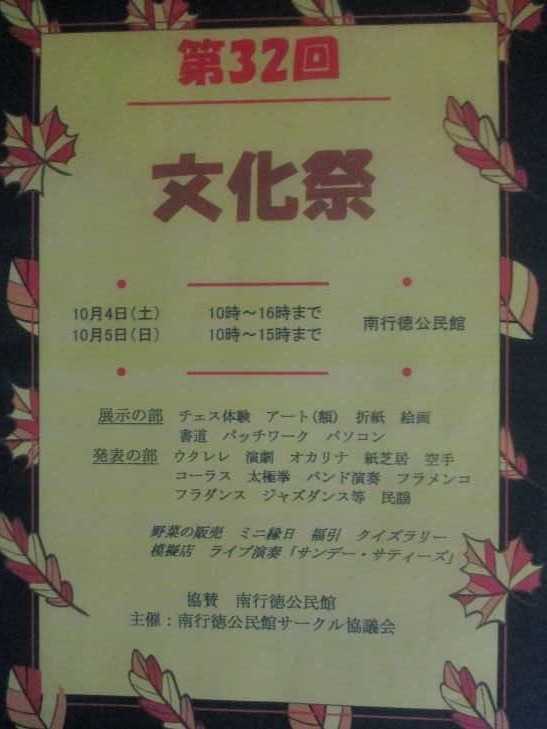

【行徳みんよう勉強中!】行徳みんよう勉強会ステージ発表のお知らせ

「行徳みんよう勉強会」ステージ発表のお知らせ来る10月4日(土)pm1:30~2:30 南行徳公民館文化祭において、初めてのステージ発表を行います。この10ヶ月間の練習の成果をご披露させて頂きます。予定曲①行徳音頭②行徳麦搗き唄(一本搗・三本搗)③行徳塩づくり唄(五郎八)④いっちゃさ踊り(行徳名所づくし)乞うご期待下さい。

2025.09.15

コメント(0)

-

【行徳みんよう勉強中!】想作唄 行徳塩づくり唄(五郎八)

【行徳みんよう勉強中!】想作唄 行徳塩づくり唄について想作唄 行徳塩づくり唄(五郎八)1 ハァ 朝も早よから 塩場鍬(ショバクワ)かついで 砂を塩田(インデ)へ ヤレ まき散らす囃し(職ハ ナンダト トワレタサゴロッパチジャワーン ニ ゴロッペー 以下同じ)2 ハァ 塩場の男の どこ見て惚れたエ 砂の寄せ方 ヤレ 見て惚れる3 ハァ 流れ落ちたる 汗水なめたエ 払うあの娘にゃ ヤレ 見せられぬ4 ハァ ザルに砂盛り 潮水かけりゃエ 砂も黒なる ヤレ 宝水5 ハァ 飯の時刻だ 親方さんよ 白いまんまが ヤレ てんこ盛り6 ハァ 松葉燃やせば 黒なる煙 煙黒なりゃ ヤレ 日もかすむ7 ハァ 塩釜焼いてる 釜たろうが憎い 仲の良いコビ ヤレ はがし取る8 ハァ 祭礼河岸から 行徳船に 塩を積み込め ヤレ 江戸へ出す9 ハァ 白帆巻き上げ イナサを受けて 行くは野州か ヤレ 上州かエ10 ハァ 仕事上がれば 二合半が腕まくり 飲めば塩場節 ヤレ 唄い出すこんにちは、エイヒロです。かねてより、行徳に製塩に関する唄が無いことに疑問を抱いていましたが、であれば自分で作ろうと曲作りを始めた次第です。(かつてこのような唄が唄われていただろうと想像して作った「想作唄」と名付けました。)この唄は、塩田における製塩から出荷までのプロセスを唄にしたものです。最初はサブタイトル(塩場節)として作りました。作業唄というよりも、一日の仕事を終えた後酒を飲みながら唄う「反省唄」のつもりでしたが、今一つ盛り上がりに欠けていると感じ、歌詞はほぼ同じの(五郎八)として作り替えたものです。(塩場節)がモノローグ風であるのに対し、(五郎八)はより人に聴いてもらう意識を高くしたヴァージョンです。結果、酒盛り唄風となっています。〇参考資料郷土史家の鈴木和明さんの著書や「昔話」関連、博物館の資料を参考としました。が、作業の実体験を語ったものが少なかったため、瀬戸内各地を訪れ実演を体験、また当地の「浜子唄」「浜曳き唄」等もヒントとさせて頂きました。 〇曲のイメージ漁師町らしく「貝殻節」「大漁唄い込み」等の漁師唄のイメージにしようと決めていました。〇「ヤレ」について瀬戸内の塩田唄のほとんどが「音戸の舟唄」系と知り、リスペクトの意味で挟み込みました。〇はやし言葉について「行徳の昔語り」より引用しました。専売制となった頃、ある塩場師が違法と知りつつ行商へ行った際に、関所の役人?から職務質問を受けた際のやり取りです。職業を尋ねたのに対して「五郎八茶碗に五、六杯」という一日の食事の量?を意味する返答をしたとか。本には説明が無いので推測ですが、「職」を「食」と解釈した(意図的かはわかりません)と思われます。塩場の人のユーモアと、もしかしたら反骨心を表す大好きなエピソードです。語句解説製塩法について(入浜法)海の干満差を利用し、満潮時に塩田に海水を導入する。(採鹹(さいかん)作業)塩の結晶の付着した塩田の砂を、干しては海水をかけ、濃度の濃い塩水(鹹(かん)水(すい))を抽出する。(煎熬(せんごう)作業)鹹水を塩釜へ入れ、煮ることにより水分を蒸発させ塩をつくる。1 撤(さん)砂(しゃ)・・・鹹水を採るための砂を、鍬を使って撒く。 2 砂寄せ・・・撒かれた砂を夜間の露防止のため、一方へ寄せておく。行徳の「塩浜音頭」からの転用。3 払う・・・撒かれた砂を払竹(はらいだけ)で平にして、日光と風の通りを良くする。4 砂に付いた塩分を、桶の中へ洗い流す。行徳で行われていた鹹水取得の方法。笊取り法という。5 製塩業においては、白米の供給は充分だったようだ。6 行徳では塩焼の燃料は、瀬戸内地域よりかなり遅れて明治二〇年代に石炭に変わるまで松葉や薪・葭・萱等だった。7 釜たろう・・・塩焼担当。「コビハガシ」を使って、釜につくコビ(コゲ)をはがす。8 行徳塩は家康入府以来、日本橋までの直航路により、毎日城内へ納入されていた。祭礼河岸・・・江戸川に設けられた物流専用の湊。9 イナサ・・・南東風。江戸川利根川の舟運により、北関東や信州まで販路を拡げていた。10「二合半が腕まくり」・・・このフレーズはゴットン節で知りました。行徳みんよう勉強会では、この唄を5月、6月の課題曲として取り上げる予定です。興味ある方はご一報を。

2025.04.06

コメント(0)

-

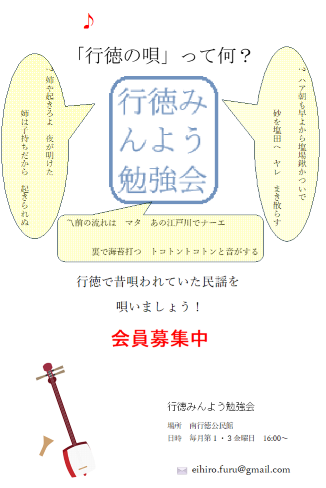

【行徳みんよう勉強中!】行徳みんよう勉強会開催中。

◆◆◆ 行徳で昔唄われていた民謡を唄いましょう。(想作唄含む)◆◆◆ こんにちは。エイヒロです。 民謡は「土地の唄」であり、唄を通してその土地の歴史や文化、生活や仕事の大変さ、日々の楽しみを表現しています。それらを学び、次世代へ伝えることを目的として「行徳みんよう勉強会」をつくりました。 「行徳みんよう勉強会」では、行徳および周辺地域で唄われていた唄を探して、時には唄を作り、今はまだほとんど知られていない「行徳の唄」を皆さんと唄ってゆきたいと思います。さらに、そのことが人はなぜ唄うのか、音楽とは何かを考えるきっかけとなれば、と思います。 さあ、一緒に始めませんか?〇ミーティング開催予定 毎月第1、3金曜 16:00~17:00 日曜日(月3回) 12:30~13:30 ※状況により変更もあります。〇内容 課題曲の説明、実演、三味線伴奏による合唱 自由曲練習(独唱)〇場所 南行徳公民館〇参加費 1回300円 ※状況により変更もあります。〇その他 年齢制限なし、要予約、定員達し次第締切 録音機器持ち込み推奨、水分補給各自用意 ※見学歓迎〇課題曲(予定) 「行徳音頭」「麦搗き唄」「想作唄 塩づくり唄」「いっちゃさ踊り」「田植唄」お問い合わせは g-mail eihiro.furu@gmail.com↓公民館に掲示させて頂いたポスターです。

2024.12.16

コメント(0)

-

【押切稲荷神社】

【押切稲荷神社】こんにちは、エイヒロです。この度、ひょんなことから「行徳音頭」を人前で唄う事になってしまいました。押切稲荷神社のお祭りの前夜祭のようなもので、私たち民謡の会に1時間割り当て頂きました。(10月19日(土)17:00~)「行徳音頭」も唄ってみると、意外にいい唄ですね。当日は「麦搗き唄」も唄う予定です。乞うご期待下さい。

2024.10.09

コメント(0)

-

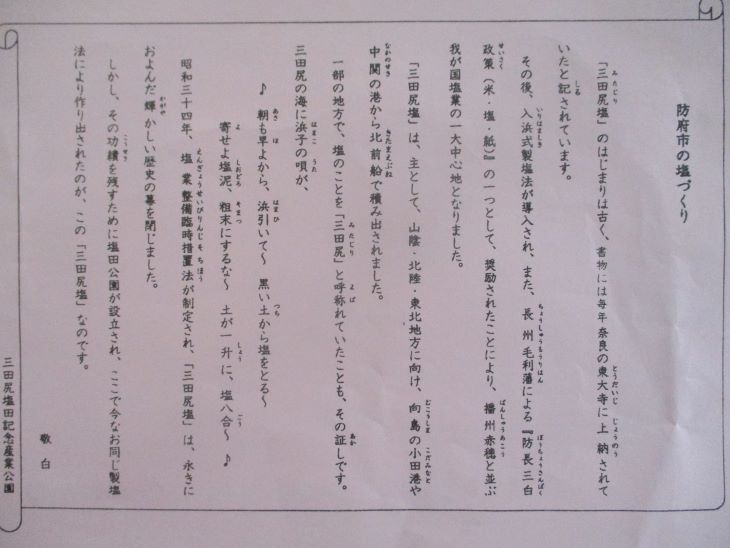

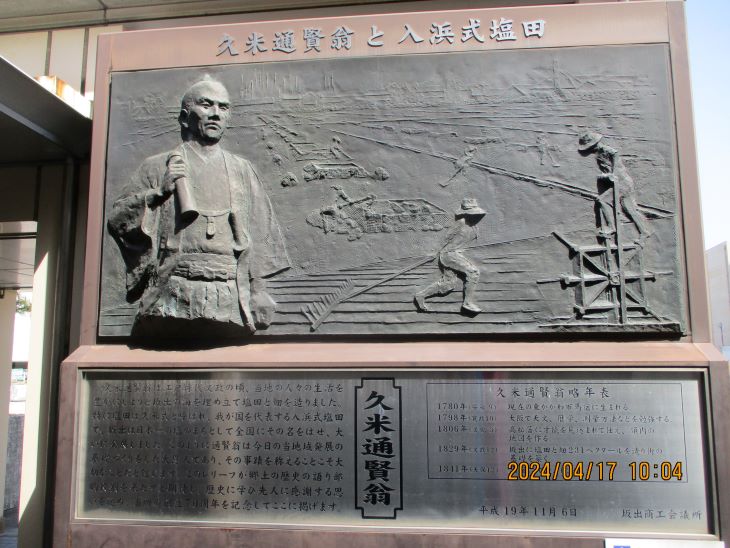

【民謡のふるさとを行く】塩田唄

【民謡のふるさとを行く】塩田唄今回は、塩田社会科見学ツアーで訪れた各地の「塩田唄」を日本民謡大観中国編・四国編から紹介したいと思います。写真は、三田尻塩田公園のパンフレットに載っている「浜子うた」です。朝も早よから 浜引きひいて 黒い土から 塩をとる寄せよ塩泥 粗末にするな 土が一升に 塩八合「浜子」とは塩田労働者のこと、「浜引き」とは海水を含んだ砂を水分を蒸発させるのに「馬鍬」「金子」「浜引き」等の道具で搔き起こす作業。「浜子唄」や「浜引き唄」は各地にありますが、多くはその重労働の苦労を唄ったものです。浜子浜子と げなしてくれな 浜子大名で 扶持がつく浜子さんとは 承知で惚れた 夜釜焚きとは 知らなんだ(岡山県玉野市山田塩田)(※地名は昭和44年中国編と昭和48年四国編発行当時のものです。以下同。)この歌詞は、各地の唄で多く使われているものです。「扶持」とは一日に米9合の支給があったこと、「夜釜焚き」とは釜焚き作業の「日釜」に対する夜間勤務担当のこと。釜焚きさんとは 承知で惚れた 夜釜焚きとは 知らなんだ(香川県坂出市白金町)浜子さんとは 知りつつ惚れた 夜釜焚きとは 知らなんだ浜子浜子と げなしてくれな 浜子大名じゃ 扶持がつく(愛媛県大三島町口総)浜子浜子と 小馬鹿にするな 浜子大名じゃ 扶持をとる(広島県豊田郡瀬戸田町)元々は「音戸の舟唄」系と言われる艪漕ぎ唄からの転用された唄のようで、三田尻から東へ曲節を変えながら伝わったようです。また似た文句が多いのは、出稼ぎ労働が多く行われていたことによるものらしいです。本場の赤穂には「浜鋤き唄」というのがあるようです。こちらは「ヒョータン節」系という地固め唄の転用したものらしいです。是非一度聴いてみたいです。徳島県では「塩浜曳き唄」が鳴門市から収集されています。麦打ち、藍打ちに唄われている「唐竿打ち唄」に近いようです。宇多津の海ホタルで撮った「浜引き唄」の歌詞です。「浜師」とは、最終節に「浜子」とあるので、管理者である頭領(棟梁)と推測します。頭領は管理者と言えども被雇用者なので、労働者の監督や製塩成績にも責任があるので大変です。この唄では3節目が個人的に最も好きです。落ちる玉汗 砂目が吸うた 沖で蟹めが 餅をつく蟹を眺めている浜子(頭領?)の姿が目に浮かぶようです。(何を思っているのか)他にも面白い歌詞があるので紹介します。私ゃ浜子よ 芸者の育ち 唄うてひいたら 金になる(「浜曳き唄」香川県坂出市林田町)・・・・・「その心は」系です。うまい。山は行てでも 遅けりゃ思う 鴉啼くのが 気にかかる(「浜曳き唄」香川県三豊郡詫間町)・・・・・山行唄の転用でしょうか雨よ降れ降れ 千百日も 浜のつばてが 腐るまで雨よ降るなよ 明日も降るな 撫養は浜どこ塩どころ(「塩浜曳き唄」徳島県鳴門市撫養町)・・・・・仕事は疲れて休みたいが、無いと困る、ということでしょうか。同感です。浜子さんなら 一度はおいで 十日働きゃ 二度おいで(「浜子唄」愛媛県越智郡伯方町)・・・・・従業員募集してもなかなか集まらないように見受けます。可愛いお殿が 浜子が折りにゃ 涼し風吹け 空曇れ(「浜子唄」愛媛県大三島町口総)・・・・・宇多津にも同様の詞がありました。浜子浜曳く 寄せ子は寄せる 可愛い主さんは 槌を振る(「浜子唄」広島県豊田郡瀬戸田町)・・・・・「殿・主」系その2です。当時の「可愛い」はどういう意味か気になります。阿波の鳴門で 浜曳く娘 紺の脚絆に 菅の笠(「塩浜曳き唄」徳島県鳴門市撫養町)・・・・・「娘」系その1。「紺の脚絆」にセンスの良さを感じます。紅のたすきに 姉さんかぶり 娘十八 寄せ姿(「金子唄」山口県大島郡屋代島小松町)・・・・・「娘」系その2。こちらは「紅」で勝負です。風にはたはた 浜風招きゃ 寄せる娘が 寄せてくる(「板搔き唄」山口県熊毛郡平生町)・・・・・「娘」系その3。「寄せ子」とは沼井に砂を寄せ集める職務担当です。最後に気になった歌詞を一つ浜子するのは つらいことないが 春の金子が 辛ござる(「浜子うた」山口県防府市三田尻)日が短く、砂に塩付きの悪い冬期に製塩を休みにしていた塩田を、3月に「金子」という重い道具を引いて堅く固まった土を掘り起こす作業の辛さを唄っています。江戸時代の1763年に安芸の人が、冬期の製塩休業、いわゆる「休浜法」の瀬戸内地域全体での導入を提案しましたが、この時はすぐ頓挫しました。1771年には防長2国からの提案で、安芸・備後・伊予が加わり、1812年に赤穂もようやく参加しました。この時、讃岐はまだ年中無休をつらぬいていましたが、嘉永年間(1853年)に讃岐・東伊予も加わり「十州休浜同盟」が成立、1889年(明治22年)まで維持しました。当初は、過剰生産による塩価暴落リスクを考慮した生産調整、経費削減(燃料・給金・食料費)による生産性向上などを目的としたものでした。冬期休みは防長地方では以前からの慣習であったかもしれませんが、いずれにしても経営判断であり、むしろ休業の間収入のない浜子さんにとっては、そのほうが「辛ござる」ではなかったかと想像します。(※休浜法については、落合功氏「『近世的瀬戸内塩業』の崩壊と塩業経営(2000年)」を参考にしました。)赤穂「塩の国」にある復元された「枝条架」さて、では「浜引き」以外の職種の唄がなかったかというと、石炭を運搬する舟頭唄1曲のみで、証言もあったりなかったりとさまざまで、その時点ではもはや確かめようがなかったようです。竹内勉さんはこう書いています。「こうした浜人の生活と唄を調べ、まとめる丁度その同じ頃、各地の塩田で流下式に使用した枝条架を燃やしているという話が伝わってきた。不用になったのは「浜子唄」だけではなかった。枝条架もそして塩田まで。」塩業は、昭和20年代後半から入浜式から枝条架流下式へ変わったと思ったら約15年ほどでイオン交換膜式へ変わり、塩田そのものが不要となりました。枝条架を燃やしているショッキングな写真をどこかで見たことがありますが、塩業のみならず、自由貿易となった明治期には外国から安価な製品が輸入されることにより、消滅した業種(それに伴う唄の数々)は多いです。同じ頃、山間部の人たちが塩をどのように入手していたかを調査していた宮本常一さんは、その著書「塩の道」において、かつては行商人や山の住民が通っていた塩道のことを「道がいつまでも残っていくためには、人がそこを通り続けなければならない。人がそこを通らなくなればやがて草にうずもれて消えてゆく。」「塩が専売制になってこうした(塩売りの)風習はぷっつりと消えただけでなく、伝承もまた当時を知る老人たちの死によって急速に消えていってしまいつつある。そして私の塩道についての聞き取りも、まだ糸口についたばかりなのにもう行き詰ってしまったのである。」失われたものの「伝承」が、時間の問題とも合わせて、いかに困難なことかを教えてくれます。

2024.09.07

コメント(0)

-

瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田炭田社会科見学【2024年4月20日】田川石炭博物館

【瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田・炭田社会科見学】【7日目】田川の石炭博物館を訪れます。新飯塚駅前。後藤寺線に乗ります。後藤寺線車内上三緒あたり田川伊田駅。この日「JR九州ウォーキング」が開催されていました。ウォーキングの人たちについていくように石炭公園へ石炭記念公園「竪坑櫓」いわゆる「二本煙突」田川市石炭・歴史博物館。2階の「山本作兵衛コレクション」展示室は撮影禁止です。昭和36年頃の模型です。手掘り時代の道具と写真です。坑木を運ぶところか。頭上が当たらないよう特徴のあるテボに石炭を入れるところか。寝そべりの姿勢で鶴嘴を打つ先山と出坑する後山「オロシ底から百斤カゴ担うて」炭車を引く馬。まさしく「馬の目にも泪」トロリー式電気機関車。昭和のかなり機械化された頃のものです。炭住の再現です。戦後の労働運動の盛んだった時代です。殻入れ・・・石炭を煙と臭気が出ないように蒸したもの。家庭用燃料として。実にいい雰囲気を出しています。引き込まれます。「上がりゃ2合半で腕まくり」主演男優賞です。奥さんもかなり良い雰囲気です。レールが坑内まで伸びた頃の炭車再び手掘り時代。時代が前後行ったり来たりですみません。「わしを後山につれんか あんた」時代はまた下ります。川ひらた(川舟)。石炭運搬船です。模型ですが、意外に大きいです。主演男優賞はこちらでした。博物館を後にして駅へ戻る途中、線路下地下道にて。地元小学生?による作兵衛さん作品の模写です。「汗は流れて褌絞り」しばらく見入ってしまいました。「七つ八つからカンテラ下げて」「石炭のことなど皆忘れて!」描いた当人も強い印象だったのでしょう。駅前にある風治八幡宮へ寄ってゆきます。一旦新飯塚へ戻り、昨日の続き「遠賀川下り」を。と思ったら雨が降ってきたので、福北ゆたか線車内からの撮影です。鯰田あたり。直方あたり再び遠賀川を渡ります。中間市。今回の旅はこれにて終了、帰京します。新幹線車内から。徳山あたり。【まとめ】今回の旅の目的の一つ「石炭博物館」へ行くことができました。撮影はできませんでしたが、山本作兵衛コレクションは期待通り、魂の入った作品の数々でした。今まで分からなかった部分が視覚的に確認できて良かったでした。(もちろん全てでは無いですが)塩業は、昭和20年代後半から入浜式から流下式へ変わり、1/10の労力で2倍の生産量になったと思ったら約15年ほどでイオン交換膜式へ変わり、塩田そのものが不要となった。炭坑業は、昭和へ入ると技術革新による機械化が進み、30年代にエネルギー革命により斜陽化、閉山へと追い込まれた。ともに機械化により現場作業が楽になった途端、業態そのものが、多くの失業者を伴い失くなってしまった点が似ていると思いました。今回は思いもかけず、足を痛めてしまい残念な事となりました。いつの日かまた、来れることを願うばかりです。

2024.08.31

コメント(0)

-

瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田炭田社会科見学【2024年4月19日】三田尻~宇部~飯塚

【瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田・炭田社会科見学】【6日目】三田尻の塩田公園、宇部の石炭記念館、そして飯塚へ向かいます。防府駅前。中浦行きバスに乗ります。「長平橋」バス停。帰りの時刻を確認します。が、本数が少ないと時間ばかり気にしてソワソワします。塩田記念産業公園パンフレットこれは分かりやすいです。塩田全景。もちろん昔あった浜の一部です。3名のモデルさんが作業しています。樋門と「らんかん橋」「あんこう」ここへ鹹水を入れると一箇所に集まる。「三田尻式鹹水輸送装置」沼井に海水を注ぐところ。スタッフのお姉さんに金子を引いて頂きました。海水を撒くところ。スタッフのおじさんにも協力頂きました。濃縮台。鹹水がこの中を流れ水分を蒸発させる。これも三田尻式だそうです。釜屋の中釜屋煙突。石釜を作った石を利用しています。(登録有形文化財)「枡築らんかん橋」塩や燃料である石炭を積んだ船が通行するのを想定しています。公園の向かいの石垣。塩田公園はここまで。「浜子うた」の歌詞解説まで頂き、実に楽しかったです。帰りのバスを途中下車、三田尻の港です。中央に稲荷神社の鳥居人麿神社(勝間)稲荷社。別の地図だと「藤十郎大神社」とあります。住吉神社と石造灯台昔、幕末長州を舞台にした大河ドラマで、この灯台がよく映っていたような気がします。さて社会科見学塩田ツアーはこれにて終わり、続けて炭田ツアーを始めます。電車で宇部へ向かいます。宇部線の常盤駅かなり大回りしましたが、到着しました。宇部市石炭記念館撮影禁止のため、パンフレットです。閉山2年後に開館とは驚きです。竪坑櫓を再利用した展望台。急ぎ足でこれから福岡県へ向かいます。飯塚駅の陸橋からボタ山方向です。普通列車の乗り継ぎで、ここまで3時間以上かかりました。白山神社(鶴三緒)わずかな時間ですが、念願の遠賀川下りをします。鶴三緒橋。菰田あたり、下流方向。上流方向。嘉麻川橋新飯塚方向。本日はここまで。【まとめ】塩田公園では、他にお客さんがいなかったせいかスタッフの方々に付きっきりで説明頂きました。また私が足を痛めていたため、撮影用に実演をして頂きました。ありがとうございました。最後にスタッフさんに、これから宇部へ行く事を話したら「白いダイヤと黒ダイヤ」と言われ、なるほどウマい言い方をするナと思いました。それでは、お返しに「引けや引け引け 金子がしなう 引けばダイヤの 音がする」替え歌で失礼いたしました。宇部は沖宇部や東見初など海底炭鉱のあることが特色です。館内には坑内の様子を伝えるモデル坑道がありました。石炭は塩焼の燃料として、瀬戸内地方の製塩とは深いつながりがあります。飯塚駅では、乗り継ぎ精算に手間取りました。全IC化して欲しいです。明日は最終日、田川の石炭公園へ行きます。

2024.08.24

コメント(0)

-

瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田炭田社会科見学【2024年4月18日】周防大島

【瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田・炭田社会科見学】【5日目】周防大島へ行き、防府へ向かいます。薬のおかげで相当楽になったが、今日の予定は当初よりだいぶカットすることにしました。広島駅。山陽線車内から。まさに波打ち際を走ります。大島大橋大畠駅。ここからバスで大島小松方面へ。1時間半待たねばならぬので、久賀行きに乗って大橋を渡ったらすぐ降りて歩くことにしました。東瀬戸バス停を降りたところ。小松瀬戸あたり小松港あたり小松港屋代川河口小松屋代川小松開作昔はこの辺りに塩田があったようです。小松開作港塩竃神社最後の3行が詩情豊かな文です。ひとまず、ここを目標としていたので戻ることと致します。長命寺(小松開作)「明新橋」バス停。ここから先の「大島商船高専」からバスで大畠駅へ戻ります。大畠駅ホームより。防府へ向かいます。昔は駅と隣接する渡船乗り場から小松港への渡船が出ていたようです。防府駅。時間が中途半端に余ってしまったので、国分寺と天満宮を観に行きます。周防国分寺防府天満宮本日はここまで。明日は三田尻の塩田公園へ伺います。【まとめ】周防大島出身の宮本常一さんが昭和33年に小松を訪れた際の塩田風景の写真が残っています。流下式へ移行した頃の塩田です。塩田の面影は全く無かったが、島の雰囲気を味わえただけ来て良かったです。宮本常一さんゆかりの久賀、東和方面も是非行きたかったが次回へ持ち越しとします。防府駅改札を通るとき「チャージ不足」エリア外だとオートチャージができないことを初めて知りました。やはり現金は必要です。

2024.08.19

コメント(0)

-

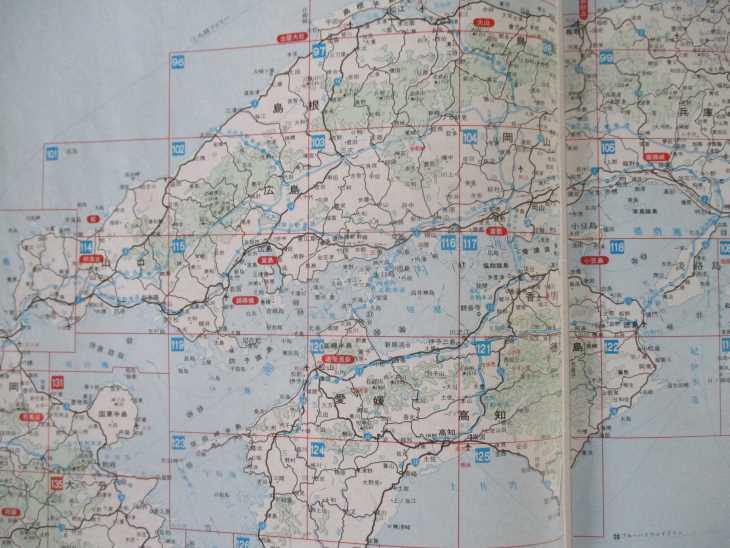

瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田炭田社会科見学【2024年4月17日】しまなみ海道

【瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田・炭田社会科見学】【4日目】「しまなみ海道」を渡り、広島へ向かいます。ほとんど歩けない位の痛みとなり、市内の整形外科医院へ。レントゲンを撮ってもらったが、骨には異常なし。やはり痛風発作か。痛み止めの薬を処方してもらう。この日は、ほとんど歩かないコースへ変更することにしました。坂出駅前。今治まで行き「しまなみ海道」を目指します。今治から「しまなみライナー」へ乗り換えます。しばらく車窓(進行方向左側)からの撮影です。波止浜港あたり同じく造船所来島小島大島吉海町大島、遠くは吉海港か。伯方島大三島ICを降りたところか。できれば大山祇神社や伯方工場も行きたかったです。大三島多々羅因島南ICあたり。生口島(瀬戸田)を飛ばしてしまいましたが、坂出製塩での釜屋作業は瀬戸田の釜焚きが従事していたらしいです。因島大橋向島尾道水道。この手前にある向東BSで降りると、しばらく歩いて渡船に乗れば尾道駅への近道になるらしい。できればその道を行きたかった。若い人が一人降りて行きました。山陽線。バスはこの後福山まで行きます。本日は残念ながらここまで、今日は広島泊りです。【この後】広島駅前で「世話焼きおばさん」に道案内をしてもらいました。カープの試合があったらしく、人波に流されて足を引きずりながらウロウロしていたところ捕まった。(この人仕事でやってるの?)1ドル=154円、見た目外国人がかなり多かったです。今回広島は宿泊のみ、万が一時間があれば数十年ぶりに平和記念資料館へ行きたかったが、日程的に無理だったようです。だがホテルで見た絵本は感じることがありました。夜、地震。広島は震度4(3?)、震源地は豊後水道。かなり長い間揺れていました。非常口はどこか、あわてて確認しました。TVを見ていて、こちらでは「南海トラフ」という言葉が一般的と思いました。

2024.08.15

コメント(0)

-

瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田炭田社会科見学【2024年4月16日】坂出・宇多津

【瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田・炭田社会科見学】【3日目】坂出塩業資料館と宇多津の海ほたるを訪れます。潮止神社(鳥洲神社)以下は、日本民謡大観四国編(昭和44年)の塩業に関する記事が充実した内容なので、引用します。「入浜塩田は1200年前に僧行基が兵庫県大塩地方で行ったのが最初。その後、塩田で働く浜人が各地へその製法を広めた。生産高が多いのは、播州赤穂と三田尻。それぞれ浅野氏と毛利氏が藩の政策として塩田開発に力を注いだ。讃岐は全国の生産の3割を占める坂出が中心、赤穂から逃げてきた農民4人が開いたのがきっかけ。江戸時代文政・天保期に久米栄左衛門が大規模塩田を完成させた。」横津稲荷神社(横津町)横津川(板江橋)江尻町綾川雲井橋から橋を渡ったところ林田町総社神社(林田町)ゲートボールをしていたお爺さんから「ええお参りを」と言われました。厳島神社林田港バーベキューでもやっていそうな。坂出市塩業資料館撮影禁止なので、パンフレットを。昔の映像(おそらく昭和初期?)が面白かった。ゆっくり寝れました。資料館前青海川船玉神社(大屋冨町)大屋冨地神社蛭子神社高屋町。カリフラワー?塩竃神社(高屋町)神谷川(林田町)綾川(加茂町)鴨川駅宇多津へ向かいます。これは高松方向。宇多津駅海ほたるへ来ました。はじめに目に飛び込んできたのが「浜引き唄」です。見事な屛風絵です。浜子は一区画平均約10人と言いますが、ここでは女性が浜引きをしています。これは分かりやすい。一人一人の役割分担まで書いてあります。欲しいです。塩田までありました。タワーをバックに釜屋水門瀬戸大橋を背景に、再び塩田です。海ほたるを後にして旧市街へ向かいます。神石神社/亀石神社(浜八番丁)蛭子神社(浜八番丁)地図上では「オイベッサン」とありました。町役場前です。大束川荒神社(八大荒神)。この辺り街中に普通に佇んでいる神社が多いです。通称「古街」(こまち)総社神社八幡神社(御子玉八幡宮)閻魔堂(山下)?宇夫階神社塩竈神社秋葉大権現本日はここまで。【まとめ】資料館も興味深かったが、坂出の市外や宇多津の古街など歩いて面白かったでした。ただ、一日中足が痛かった。痛風のような痛み。これが無ければ、もう少し余裕を持って歩けた。再び民謡大観より坂出の製塩従事者の構成(浜田翁82歳による)「地主が小作人として浜人を雇用する。親方・・・浜一軒(半塩戸(一塩戸=一町五反))あたりの経営者頭領・・・技術面の指揮下人・・・頭領の補助以上1名ずつ、他に昼持(男)・・・元頭領のベテラン昼持(女)・・・散砂を沼井台へ入れる浜引き(子供)・・・散砂の補給と馬鍬でならす他に釜焚が2名」作業の様子「まず地面を平らにならす。「金子」「浜引き」で縦横斜に何度も掻き起こす。沼井台に寄せてある持砂(散砂)を撒いて海水を引き入れる。一日海水を含ませ、翌日水を落とす。表面が乾くと金子・浜引きで砂を掻き起こしならす。この繰り返し。作業は頭領と下人が行う。二貫五百もある馬鍬のような金子を走って引き回す。一日五食、沢庵と味噌で一升飯というような重労働。持砂(散砂)に塩分がたまると昼持が「寄せ板」で沼井に寄せ、浜子たちが沼井に入れ、前日に採った鹹水(藻垂れ)の二番水をかけ、また海水をかけて鹹水を抽出して釜屋へ運ぶ。」このような重労働をしていた人たちはどのような面持ちで仕事をしていたか。昭和25年(流下式へ変わる直前位か)に行われた意識調査です。中本博通氏「塩田労働者の労働意識」によります。当時は戦後の改革で、半数以上の労働者が会社か塩業協同組合(地主と小作人による)に雇用されていた。またほとんどが年契約で、約半数が農業との兼業。調査は屋島・扶桑(宇多津)・松崎の3か所。仕事は苦しいか・・・「苦しい」屋島80%、宇多津51%、松崎47%→年齢が上がるにつれ増加(屋島が年齢が最も高い)、下人が最も少なく、頭領がかなり高い、昼持はさらに高い。地位の安定感・・・安心感と不安感が2:1くらい→病気の際の解雇、将来への不安、契約解除の不安など・・・年契約が主な要因昇進昇給への不満・・・屋島と松崎が圧倒的に多い。中でも頭領が多い。今の仕事を続けたいか・・・「続けたい」41%、「良い仕事があれば変わりたい」52%「直ぐにやめたい」6%→当然ながら年齢が上がるほど現職継続希望。「基本的に従業員の経営に対する帰属意識は高いために、不平不満は多いながら仕方なく継続している」現代と大して変わりがない実態が、非常に興味深いです。

2024.08.12

コメント(0)

-

瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田炭田社会科見学【2024年4月15日】鳴門高島塩田

【瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田・炭田社会科見学】【2日目】鳴門高島を訪れます。坂出駅。何の疑問も持たず交通系ICで入場。高松から鳴門へ、大した時間では無いと思い普通列車へ飛び乗ったが、思った以上に時間がかかると分かる。加えてICが使えないと知り志度で途中下車。ワンマンで車内清算となり5分位遅延させてしまいました。ヒンシュク!志度港特急電車で池谷駅乗り換え。やっと到着、鳴門駅。蛭子神社(小桑島)鳴門塩業工場敷地内にある塩釜神社黒崎渡船乗り場対岸の高島へ渡ります。何と無料!海上保安庁の船です。船に乗るのは何十年ぶりでしょうか。ワクワクします。他のお客さん。5分足らずで到着しました。高島側桟橋より。以下、昭和33年頃書かれた富野敬邦氏の「高島塩田地帯の社会調査」より「高島は島であり、対岸との交通は小型の渡船のみ。島には高島、三ツ石の2塩田がある純塩業地帯。対岸の黒崎、桑島、斎田、立岩とともに鳴門塩田と呼ばれる。住民の7割が製塩関係に従事しており、農業漁業は無い。物価は一般に食品の価格が高く米麦野菜に事欠く。肉は月1回程度の購入。全体的に鳴門市より1割は高い。」渡船場近く塩田公園。たまたま地図で見つけて来たのだが、観光地というより地元のレクリエーション施設のよう。文化財の保護が目的の施設のようです。鹹水溜。看板は施設の説明ではなくて、倒壊の危険性への注意でした。塩納屋跡どうも修繕中とのことで、この先立入禁止です。お疲れ様です。水尾から。水尾から主屋。「明治期は、浜部屋生活と呼ぶ住込制度があり、浜子(奉公人)は浜家(親方)から衣食の面倒を見てもらい、絶対的な服従意識があった。近年製塩工場ができても、封建的な上下意識は変わらずだった。」塩田はご覧の通りです。GWに間に合わせるつもりでしょうか。明神方向小鳴門大橋高島。「一般に塩業従事者の公休は少なく「落ち着いて休めるのは盆と正月位のものでさ」食事は1日に4,5回、水分摂取が多いせいか消化器系統の患者が多い。男子の低収入のためか女子も男子に混じって塩田作業、主婦の権勢が強い。女の「夜這い島」とも呼ばれていた。次男三男は分家するか養子に、塩田の分割分与は無いため、多くは阪神方面へ出稼ぎに出る。流下式への切替もあり労働者が過剰であるのと、単調で干乾びた労働への嫌気が理由か。」高島八幡神社「高島塩田は慶長2年に篠原孫左衛門が開拓した。蜂須賀家政が保護奨励し、阿波藍とともに主要産業となった。」朽ち果て感が・・・・・昌住寺島内至る所に水路。というか、随分とチャレンジングな停め方をしている車です。再び渡船場です。「塩業の採鹹部門は昭和28年に入浜式から流下式へ改良、煎ごう部門は昭和14年に平釜式より真空式に切替。こうした合理化、機械化は労働者の整理退職を伴い、労働運動も熾烈さを増した。昭和28年から5年間で半数近い労働者が整理された。」待合室?にて高島を後にして本土?へ戻ります。自転車乗りの外国人が数人、観光客か地元住民かよう分からん。西福寺(撫養町斎田)岩崎神社(撫養町斎田)見事なうず潮!中央商店街事代主神社(撫養町南浜)これまた見事な奉納画!八坂神社市杵島姫神社(撫養町南浜)野神社(撫養町斎田)。本日はここまで。坂出へ戻ります。【まとめ】日中かなり暑かったのに、夕方になると寒くなってきました。ジャンパーを持ってくれば良かった。高島は普通の住宅地、集合住宅が多い気がしました。こちらの神社は「老朽化のため、参拝注意」をよく見かけました。

2024.07.31

コメント(0)

-

瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田炭田社会科見学【2024年4月14日】赤穂海洋科学館

【瀬戸内・筑豊「エイさんぽ」塩田・炭田社会科見学】今回は、タイトルを「塩田・炭田社会科見学」とし、瀬戸内地方の塩田と筑豊炭田を1週間かけて巡ってまいりました。地元行徳の塩づくりへの関心をきっかけに、塩田作業がいかに大変な労働だったかを知りたいと思い、本場瀬戸内へ行ってみようと思い立ちました。また筑豊炭田へは、以前に訪れた常磐炭坑を通して「ゴットン節」の存在を知り、ついでながら行ってみようと決めた次第です。【1日目】赤穂海洋科学館を訪れます。赤穂線車内から赤穂駅前播州赤穂駅駅前通り(お城通り)塩饅頭屋さん赤穂へ来たからには、まずこのお方に挨拶せねばなるまい。大願成就三之丸大手隅櫓千種川(新赤穂大橋)行徳にも同名の公園があります。赤穂海浜公園海洋科学館。この中に「塩の国」があります。まずは「塩づくり」体験から鍋に入っている塩分濃度18%の「かん水」をコンロで煮詰め、塩を作る体験コーナーです。点火中は撮影禁止のため、火を止めた直後の状態。さらにかき混ぜて粉末状にします。出来上がり以上の作業を、この釜屋で後ほど行います。茅葺屋根のアップ下から覗いたところ。こうなっていたのですね。納屋の中、道具類の展示です。これは鍬類「沼井掘り鍬(沼井の中にある前回使用した骸砂を沼井の肩に掘り出す)」「浜鍬(下穴など塩田地盤を掘る)」「寄せ柄振(鹹砂の浜寄せ、沼井入れ、沼井からの砂の散布に使用)」「突寄」「刃木鍬」「穴かき」「灰畚(うずもっこ・燃料の石炭、石炭カス、堤を作る山土等を運ぶ)」「塩かじき」鍬類の続き「振鍬(沼井の脇に掘り出した前回使用した骸砂を集砂の後の地盤にはね撒く)」杓類「当子(沼井に入れた鹹砂の塩分を溶出するため、藻垂れや海水を汲み入れる時に砂の上に置き、沼井の鹹砂に凹みが出来るのを防ぐ)」「潮掛け杓(地盤から上昇する海水の毛細管現象を促すため、浜溝から海水を撤砂に霧状に散布する)」「藻垂れ杓」「担い桶(海水を浜溝から沼井へ、また沼井の下穴の鹹水を堤防上の鹹水槽へ運ぶ)」「馬鍬(孟宗竹で作った竹刀24本で引き浜に使用)」「万鍬の子(竹櫛の予備)」「浜道具」の説明「砂浜で塩づくり」・・・揚浜式塩田について「入浜式の塩づくり(1)」・・・江戸期に入浜式塩田が播州でつくられたことと、その背景について「入浜式の塩づくり(2)(3)」作業手順について「叺機」「枝条架」・・・高さ5~7m、幅8~10m、長さ約100mに丸太を組み、孟宗竹の笹を左右に両翼を張るような格好で取り付け、これを5~6段に組み合わせたもの。これが夢にまで見た「入浜式塩田」です。中央の「浜溝」に導入された海水が、徐々に塩田地盤に浸透し、毛細管現象で地盤表面に上昇し、撤砂に付着し結晶する。→「鹹砂」鹹砂を寄せ集め「沼井(所々に盛り上がっている穴)」へ入れ、藻垂れ(二番水)と海水を注ぎ、鹹砂に付着した塩分を溶出し、沼井下の下穴に滴下→「鹹水」「鹹水槽」・・・沼井下に溜まった鹹水が、地盤下に埋設された樋を通して送られる。昔は浜子が担い桶で、堤防上の鹹水槽まで運んだ(重量約70kg!)「流下式枝条架」海水を流下盤という粘土でできた緩い傾斜の地盤に流し、太陽熱によって水分を蒸発させて5~6度に濃縮させた海水にする。これを枝条架の最上段にある戸井から滴下させ、風力(乾燥空気)によりさらに濃縮し、濃度18~19度までにしていた。立てかけてある「馬鍬」。実演で使っているものらしい。「揚浜式塩田」「塩の国新聞」「釜屋」の中。塩焼きが終わったところ。炊きあがった結晶塩を片側へ寄せる海浜公園を後にして、ここは普門寺の入口です。普門寺赤穂八幡宮これが驚きました。こちらの神社は賽銭箱が建物の中にあるのが多く、見事な天井画など拝見できたりします。まるで今にも歌舞伎役者が登場しそうな雰囲気です。千種川(赤穂大橋)下流方向同じく上流方向大師堂加里屋川。本日はここまで。これから岡山経由で香川の坂出にて泊りの予定です。【まとめ】赤穂「塩の国」は大いに参考となりました。入浜式塩田が導入されたのが近世初頭頃。鹹水抽出の方法が、行徳が「笊取法」なのに対して瀬戸内地方は「沼井取法」。消耗品利用と設備投資の違いでしょうか。当然後者の方が効率的です。昭和30年代に流下式枝条架法が導入されるまで300年余りにわたり、浜子達がこの眺めているだけでクラクラするような塩田で作業をしていた。浜引き作業は早朝から持ち浜(採鹹)前、持ち浜後の引き浜まで、一日計6里を歩く計算になるそうです。できれば浜引きの実演も見たかった。行徳にもこのような施設があれば・・・・・と思いました。(参考資料)「日本生活図引2とる・はこぶ」須藤功編

2024.07.20

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年12月1日】名取~仙台

こんにちわ、エイヒロです。本日は名取から目的地仙台へ向かいます。名取駅前より閖上までバスで移動です。9:20震災復興伝承館。9:50 開館(10:00)まで付近をブラブラ。名取川。下流方向。同じく、上流方向。開館です。震災前の町を表現した模型がすばらしい。各戸に誰が住んでいたか、大変な作業だったでしょう。昭和初期の写真。興味深いです。閖上漁港。10:26貞山堀。貞山とは伊達政宗公の事と知りました。阿武隈川より海波の影響を受けずに名取川まで(もっと先まであるらしい)すばらしいアイデアです。観音寺持法院東禅寺閖上郵便局10号と129号との交差点。右折して閖上大橋を渡ります。かなり古そうな橋です。下流方向「ゆり」カモメ?仙台市へ入りました。藤塚。11:30日吉神社山王宮(二木)11:55東禅院(種次)東六郷コミュニティ広場。元は小学校があった場所です。二木。大根干し。井土浦川海楽寺(井土)薬師堂(井土)井土県道10号の側道。このトゲの草が多いです。二郷堀荒浜鳥の大群白鳥軍(左上)と黒鳥軍(右下)のにらみ合いJRフルーツパーク(荒浜新)果物狩り施設のようです。13:00スピーカーから、ボサノバ風「クロース・トゥ・ユー」が流れていました。避難の丘避難の丘から。目の前に先ほどの墓地。荒浜小学校荒浜地区は、甚大な被害にあったことは知られていますが、児童は中浜小同様に全員無事だったとか。奇跡です。ここにも模型がありました。こういう話は、伝承していかないと。屋上から。他の学校の先生方が視察に来ていました。13:50さて太平洋とはここでお別れして、仙台駅へ向かいます。笹屋敷津波避難ビル湯殿山神社(荒井笹屋敷)荒井浄土寺(荒井神屋敷)荒浜地区から移転してきたお寺さんのようです。仙台東部道路市街地へ入りました。(荒井東)14:30車行き交う宮城野陸橋。夕闇せまる萩の月 15:47東北本線(貨物線)貨物ターミナル楽天パークこのイーグルスカラーは、もしや先ほどの貨物コンテナ?榴岡天満宮 16:16撫で牛ゴール。仙台駅 16:35【まとめ】今日は一日を通して気温は低かったが、良い天気でした。今回のセクションは、被災地を見て歩くみたいな内容となってしまいました。これまで関連施設をいくつか訪れましたが、「防災対策」「防災教育」といった現実的な視点から説明されているのが、印象に残りました。誰もが一度は訪れなければいけないと感じました。今日は昼食抜きで歩き通し、仙台駅へは日没ギリギリ間に合いました。これで「常磐沿線」は終了、缶ビールを買って特急「ひたち」で帰京します。(新幹線でないところが律儀)【まとめのまとめ】さて「常磐沿線エイさんぽ」は今回にて終了です。何となく成り行きで始めた企画でしたが、歩き通せて良かったです。ただ少し物足りなさが残るのは、仙台市内はほとんど見なかったし、磯節ではないが「行くよ仙台、石巻」辺りまでは行ってみたいと思ったので、またいつか新企画でのぞみたいと思います。最後に、写真ではよく読めなかった荒浜小の校歌を記します。作詞は武田直衛という方です。東こがねの 山かすみ西に青葉の みねそびえ松はみどりの 荒浜に教えをうくる わが友よみそらにつづく うなばらのよせくるしおに 身をきたえ強く明るい 心もて学びのみちに いそしまん歩行距離 約20.5km総歩行距離 約686km

2024.06.11

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年11月30日】岩沼~名取

こんにちわ、エイヒロです。本日は岩沼より、また海岸方向へ向かい名取を目指します。駅前の芭蕉像、歩き旅の先輩です(勝手に親近感)。9:20五間堀川前条辺り愛宕神社(下野郷)中条辺りバス停「竹の内」10:20県道10号五間堀川矢野目バス停「矢野目」鹿島神社「⇐大震災の津波」とあります。10:50臨空工業団地メガソーラー発電所貞山堀(相野釜橋)相の釜。大東亜戦争の慰霊碑、忘れてはならないです。稲荷神社。11:37隣の法園寺千年希望の丘 相野釜公園(2号丘)丘から海方向丘から仙台空港火の見櫓北釜。名取市へ入りました。下増田神社 12:23隣の観音寺仙台空港貞山堀(北釜大橋)12:45仙台空港線、もぐるところ。下増田経の塚観音八間堀毘沙門堂古墳(杉ケ袋)13:15増田川名取市は古墳が多いです。加羅田仙子安延命地蔵尊牛野県道10号と合流するところ牛野愛宕神社(小塚原)閖上。閖上大橋手前です。ここから県道129号を名取駅へ向かいます。14:17???(小塚原)丈六尊(高柳)多賀神社(高柳)15:00「日本武尊東征のときに勧請される」とあるので、かなり古い神社です。となりの大聖寺なるほど・・・・・賑やかなお寺さんでした。圓満寺(下余田)こちらもなるほど。下余田ゴール。名取駅です。15:53【まとめ】今日はとにかく寒かったでした。最高気温7℃くらいか、東京の1月or2月のようです。相変わらず西風が冷たかった。ホテルでお湯シャワーをふんだんに使ってしまった。明日はいよいよ最終日です。今日通った閖上から歩き始める予定です。歩行距離 約21.5km

2024.06.01

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年11月29日】山下~岩沼

こんにちわ、エイヒロです。朝から雨模様。今日は、気になっていた旧常磐線の線跡を訪ね、亘理町方面へ向かいます。8:45排水路。水路奥にサギが2羽。南花釜辺り慰霊碑「大地の塔」というそうです。(後で知りました)塔の周りをかすかに虹がかかっています。あらためて知る津波の破壊力。旧山下駅。やはり残してあったのですね。南花釜辺り花釜排水路北花釜西牛橋踏切を越えたところ。この辺りから新線が旧線と分かれているようです。山神社。亘理町へ入りました。浜吉田駅。レトロな駅舎です。10:15駅待合室駅前。暇そうなタクシーが1台停まっていたら、それだけで映画の1シーンになりそうです。吉田支所前から開墾場不動明王(長瀞)。映画のストーリーのような話。排水路。中央は長瀞小学校。鳥海塩神社。立入禁止。長徳寺(長瀞)長瀞浜鳥の海。11:40「マリンレインボーブリッジ」から荒浜漁港「鳥の海ふれあい市場」12:30結構お客さん来ていました。揚げ物は本日休みです。元はコンビニ?きれいに刈られています。PCの背景にどうでしょう。阿武隈川(荒浜)江戸時代、ここには福島や米沢藩の江戸への年貢米輸送の湊があり、辺りは米蔵が多くあったそうです。川口神社亘理大橋、13:35。今日は亘理逢隈辺りをゴールと思ってましたが、時間が早いので岩沼へ向かいます。岩沼市へ入ります。神武天皇社(寺島)阿武隈川土手。右手のあずまやで「市場」で買った梅おにぎりを食べる。寒いっす。14:06湊神社(寺島)土手から見るとこんな感じ。神明社(寺島)隣の蒲崎公会堂専光寺(寺島)???早股。この岩沼市街へ向かう通りは、見るべきものが特に無いので、ただ歩くだけです。押分辺り里の杜。ようやく住宅地に入りました。16:00五間堀川R4の地下通路竹駒神社。16:25辺りが薄暗くなり、画像もブレています。(顔が怖い)ゴール。岩沼駅です。やっと着きました、ヘトヘト。16:45【まとめ】今日は終日雨。傘の骨も折れるしサンザンでした。訪れる箇所を絞ってただ歩く。気温も低く土手を歩いている時は、心細かったです。竹駒神社につく頃には、すっかり暗くなっていました。日が沈むのが早い、だってもう12月ですから。実は常磐線は岩沼までなので、今企画もここまでにするか迷いましたが、日程に余裕ができたので仙台まで行くことに決めました。あと2日間です。歩行距離 約23.5km

2024.05.24

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年11月28日】新地~山下

こんにちわ、エイヒロです。本日は、新地からいよいよ宮城県へ入り、山元町へ向かいます。am8:35新地駅東口県道38号線埒木崎辺り歩道が無くなってしまいました。これは危険です。やはり事前調査が必要です。埒川宮城県へ入ります。磯。ようやく下の道へ降りることができました。この辺りは何もありません。かつては集落があったはずです。旧中浜小学校am9:40 小学生の団体がちょうど来ていたので、入館は遠慮してしまいました。校舎と教職員の判断が多くの命を救ったと説明されています。小学校すぐ隣にある慰霊塔坂元の市街へ向かいます。このR38は震災前には常磐線の通っていた道です。中央に天神社の鳥居。天神社鳥居の向こうに中浜小学校を臨む。現在の常磐線高架。熊ノ作。「アジアの魔法」とは?並松前田正観音徳本寺 am10:50実感がこもっています。坂本小学校。生垣が目を引きます。坂元神社蓑首城大手門板倉茶室池坂元駅前の「夢いちごの郷」ここで昼食 am11:40坂元川R6をくぐります。戸花川北田合戦原神社ドーム型常磐線を渡り再び海岸沿いへR38沿い、ビニールハウスが多いです。R38側道?高瀬。清掃センター。ストローラインへ行く辺り。怪しい雲行き。八重垣神社(高瀬)13:30笠野避難丘公園普門寺(山寺)14:00青巣稲荷神社(山寺)祭りの思い出浄正寺ドラえもんからのメッセージ稲藁を巻いているのでしょうか。シュールな絵です。花釜、R38から。山寺。ハウスは山元町名産のイチゴ栽培のものだったようです。R6へ出てきました。當護稲荷神社(山下)山下R6へ向かう陸橋歴史民俗資料館。キャラクター「せんこくん」がお出迎えです。15:30遺跡コーナーは、震災の復興事業に伴う集団移転用地の発掘調査の際に発見された壁画が中心です。民具コーナー。整然とした展示です。ゴール。山下駅。16:30【まとめ】午前中は晴れていたのが、午後から小雨がポツポツと。傘を持っていなかったので、どうなることかと。西風がかなり強かったでした。今日は、ここまで再建するのがいかに大変だったろうか、と思いを巡らすことが多かったように思います。ホテルへ戻ったら、左足親指の爪が赤くにじんでいることに気が付いた。痛みはありませんでした。歩行距離 約20.5km

2024.05.21

コメント(0)

-

【民謡のふるさとを行く】相馬民謡

【民謡のふるさとを行く】「相馬民謡」こんにちわ、エイヒロです。「エイさんぽ」では8日間かけて相馬市、南相馬市を歩きました。相馬地方になぜ多くの民謡が生まれたのか、そのヒントに触れることができればと思ったからです。今回は相馬の数々の民謡について個人的な思い出を交えてお送りします。○新相馬節上の写真は、相馬~新地間で撮ったものです。初代鈴木正夫さんが新地にいた頃、中村の堀内秀之進先生のところに、この道(かどうかわかりませんが)を通い、あの新相馬節が生まれたことを思うと感慨深いものがあります。この曲は、私が師匠吾妻栄二郎の伴奏をした時に、伴奏中に音のズレを調整できずムチャクチャ怒られたことを思い出させます。○相馬二遍返し相馬民謡の中で、最初に覚えた唄です。昔、天明天保の飢饉の際に当時の人口12,3万だったのが4,5万に減り、人口回復策として相馬家が主に越後~北陸方面へ移民の勧誘を行ったそうです。その際に宣伝歌としてこの曲を唄い広め成果を収めたそうです。○相馬土搗唄私が、後にも先にもただ一度全国大会へ出場した時の唄で、今でも大好きな唄です。この時は緊張のあまり足まで震えてしまい、もうあのような経験はしたくありません。○相馬流れ山上の写真は、本陣山から見下ろした野馬追祭場です。この時思い切り小声で唄ってしまいました。(出だしだけ・・・そこしか知らない)草刈機械を使って作業している様子が伺えますが、昔は実際に野馬を追っていたそうです。となると会場整備は誰がやっていたのでしょうか。相馬家の人?近隣の農民?手当は?途方もない広さと思いますが、もしかしたらこの唄が生まれたのは、この人たちが草刈作業の合間に空を見上げて唄ったのがきっかけではないか(ある意味皮肉交じりに)と想像してしまいます。○相馬盆唄かつて発表会をしていた頃、そのフィナーレを飾った曲です。この唄は、大飢饉の後に荒廃した民衆の心を元気づけようとして相馬家の家臣が作ったという説があります。とすれば「道の小草」でさえ口にせざるをえないで死んでいった人たちへの鎮魂歌のように思えます。さて、相馬地方になぜ多くの民謡が生まれたのか?(あくまで私見ですが)相馬家は相馬重胤さんが下向してから明治維新まで五百何十年も領主であり続けましたが、普通は制度疲労等になるところです。だからということではありませんが、「かわらないので人が好く」「なびく木萱に花が咲く」「花は相馬で実は伊達に」といったセリフは民衆の相馬家に対する皮肉と聞こえなくもありません。あるいは、逆の立場で言うと相馬家の自身に対する自嘲、自虐とも聞こえます。このことは、殿様と民衆とが言いたいことが言える比較的風通しの良い関係だったことを意味すると思えます。結論ですが、この地方には唄好きの人(民衆も相馬家も)が多かった、また音楽を楽しむ条件である自由と寛容さがあったから、と思います。「エイさんぽ」の序盤において、千葉県柏市の重胤さんの墓所へ参った時に、いつかこの地を訪れることができればと思いましたが、こういう形で実現できて、これまた感慨深いです。あとは、双葉地域の復興を願うばかりです。

2024.05.17

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年11月27日】相馬~新地

こんにちわ、エイヒロです。2ヶ月ぶりのエイさんぽです。今回が「常磐沿線」最終セクションです。本日は、相馬駅から山側ルートで新地町へ向かいます。歓喜寺(中村高池前)元々中村神社にあった妙見菩薩を神仏分離の際、本寺に移ってきたそうです。聖天様迎畑(黒木)諏訪神社(黒木)初野~大坪辺り大坪。廃品置き場のようです。柿の木(大坪)つるし柿。勝手に撮ってすみません。地蔵川西工業団地入口椎木駒ヶ嶺見事に色づいています。遠くに見えるのは、火力発電所です。子眉嶺神社馬にまつわる悲しい話は多いですよね。杉目もしや茅葺屋根の家か。二羽渡農村公園あんこ地蔵二羽渡神社小川防災緑地公園釣師浜漁港安波津野神社海水浴場非常に穏やかな、誰もいない海です。跨線橋ゴール。新地駅です。15時52分駅の待合室【まとめ】さすがに11月ということで、季節はいつの間にか秋になっていました。稲刈りは終わっていて、木々は赤く、柿もなっていました。ただ寒暖差は激しく、日中は暑いくらい。デジカメの日時表示が未設定でした。日が落ちるのも早まりました。さて、長かった福島県での「エイさんぽ」も間もなく終わりを迎え、明日は宮城県に突入します。歩行距離 約15km

2024.05.06

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年9月15日】相馬~駒ヶ嶺

こんにちわ、エイヒロです。今日は、相馬から松川浦を目指し駒ヶ嶺へ向かいます。小泉川を渡ります。荒々しいタッチで描かれた空です。本笑「もとわろう」と読みます。松川浦尾浜旅館「いさみや」さんの店頭。”カンニング竹山さん絶賛のいかたれ”とあります。マリーナ辺り。達筆すぎてよく読めません。後で知ったのですが、松川浦では、かつて製塩が行われていて製塩法は行徳の人が伝授したそうです。松川浦漁港造船所か?港までレールが引いてあります。川口稲荷神社再建できて良かったです。神社の高台から、松川浦大橋。先ほどの造船所から何やら・・・船を台車?に載せて、引っ張り上げています。なるほど。松川浦新漁港魚市場。手前から二つ目のケースに書いてあるのは「明神丸!」ここが昔の「原釜漁港」です。人が働いているところを見るのは、楽しいです。浜の駅。まだ営業時間前でした。五龍頭神社(尾浜)原釜尾浜相馬港津神社相馬港。海を後にして駒ヶ嶺へ向かいます。光陽工業団地地蔵川。「こどもドーム」というスポーツ施設です。駒ヶ嶺。やっと工業団地を抜け、ここは新地町です。ゴール。駒ヶ嶺駅。もちろん無人です。駅のホームから。いったん相馬市内へ戻ります。相馬市内の中村街道。まだ訪れていなかった中村神社へ向かいます。相馬市役所。字体からしてオシャレです。中村城跡のお堀中村第一小学校大手門(工事中)中村神社一の鳥居北野天満宮相馬中村神社拝殿相馬神社。壊れた石碑を直しているとのこと。相馬市郷土蔵。民俗資料館のようなものです。土摺臼、のこ他脱穀の道具他これは何?(裏から見たところ)霜柱 氷のはりに ??? 雨の橅(ブナ)木に 露のふき草養蚕関連大漁旗歴史資料収蔵館。主に相馬氏関係の資料館です。相馬駅。本日の日程終了です。缶ビールを買って、行徳へ帰ります。【まとめ】今日は、まさかこのルートを歩けるとは思いませんでした。船の移動の様子や魚市場のセリを見れて良かったです。相馬の郷土蔵は無造作な展示だが、米作りの説明が充実していました。歴史資料館の受付のおじさんに「下総から来た」と言ったが、通じなかったみたい。2Fに上がると予想外に民謡コーナーがあり、鈴木正夫さんの唄声が流れて驚きました。今回のセクションは、これで終了です。体力の限界に挑戦したようで、少々やりすぎたか・・・次回は最終セクションです。あともう少しです。歩行距離 約16km

2024.04.25

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年9月14日】鹿島~相馬

こんにちわ、エイヒロです。本日は鹿島駅から山側ルートで相馬市方面へ向かいます。鹿島駅前です。岡和田。県道268号線を直進です。茨城の 東海原電で見かけた花 自然と生えたか? 植えたやら?降居神社(岡和田)浮田右折して、日立木へ向かいます。モダンなデザインです。真野川(車川橋)上真野小学校。この辺り「上真野」と呼ぶらしい。八坂神社(角川原)角川原。畑に水やり中。倒れた稲、大丈夫でしょうか。いよいよ稲刈り機の出番のようです。横手山中に入ると、工場のスピーカーからいい曲が流れていた。後で調べたらNHKラジオで、曲はジャイアント馬場さんの「満州里小唄」だった。相馬の空へ高らかに鳴り響いていた。相馬市赤木日立木駅。「にったき」と読みます。もちろん無人駅です。駅前日下石川。「にっけし」と読みます。道の駅そうま。ここで昼食「塩ラーメン」もちろんスープ完飲。水・冷房・ベンチがあり生き返った。日下石。稲が随分と倒れていますが・・・いよいよ稲刈りです!諏訪神社(日下石)刈り取った後の状態です。程田梅川観音堂(程田)前川大曲。いきなり現れてビックリしました。杉本栄夫さんの碑。バス停と待合室飯豊小学校。この辺り「飯豊」と呼ぶらしい。八竜神社(新田)大曲。稲刈り中です!百槻(どうづき)神明社百槻百槻薬師(飯綱神社)宇多川(百槻橋)スーパー大橋屋(沖ノ内)見た目外観はアレですが、品揃えはシッカリしています。ゴール。今日はこちらに宿泊です。【まとめ】昨日から相当迷いましたが、初志貫徹で相馬まで来てしまいました。「行けるところまで」と思いましたが、完歩できて良かった。歩行距離 約18km

2024.04.13

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年9月13日】鹿島区海側

こんにちわ、エイヒロです。昨日かなり無理をしたので、本日は鹿島駅より海側をブラブラとします。真野川(鹿島橋)旧真野小学校(小島田)現在は地域の交流センターとして活用されているようです。熊野神社か?(小島田)鳥居より奥は、草刈りされています。小島田潤谷川烏崎草刈り作業中、相当な背丈の雑草です。烏崎。ここから海側は立入禁止か。津神社(烏崎)県道74号を北上します。真野川漁港真野川風力発電「ソーラーパワー南相馬」北右田「トラクター草刈機」というのだそうです。詳しくありませんが、動画を見るとスゴイです。金砂神社(南海老)もとは海岸部にあったのが、津波で流され現在の場所に移設したようです。隣の消防団北海老。何でも良いから食事したかったが、定休日でした。左の店の「営業中」は何?北海老北海老公会堂宝蔵寺。日陰があるだけでホッとします。弁財天北海老郵便局?八沢小学校。この辺り「八沢」と呼ぶらしい。南屋形ペットのお墓のようです。阿弥陀寺(南屋形)南屋形浜街道。この通りを鹿島駅へ向かいゴールです。鹿島~相馬の車内から今日は、Hサンエイにて宿泊です。【まとめ】日差しが強すぎる、というのは田畑や海岸沿いは、さえぎるものが無いからです。相変わらず田んぼや空の写真ばかりですみません。ただ相馬地方へ来てから、空が明らかに違うのです。とにかく広くて青くて遠い。「〽遥か彼方は相馬の空かよ」の意味がようやくわかりました。まさしく物理的な見た目の情景そのままです。「〽果てしない大空と広い台地の」とは違うのです。新相馬節では、以降の歌詞において現実のウジウジとした出来事が、すべてこの冒頭の節に集約され、「ナンダコラヨ」に続く「ト」が場面転換の機能を果たしているのではないか、と勝手な解釈をしてしまいました。明日は体調次第ですが、鹿島の山側を歩いてみたいと思います。歩行距離 約14km

2024.04.09

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年9月12日】原ノ町~鹿島

こんにちわ、エイヒロです。本日は、前回行きそびれた南相馬市博物館へ行き、山側ルートで鹿島へ向かいます。ホテル近くの道の駅入口丸三製紙工場近く原ノ町駅陸橋から駅前旭公園(栄町)東ヶ丘公園より博物館前。C50機関車。南相馬市博物館製鉄が盛んだったのですね。鉄を作るには大量の木炭が必要。鉄製品とは、農機具の他武器等も作っていたのでしょうか。田起こしの様子か。わかりやすいです。鮭漁に関する展示学生の他団体客が多かった。中太田。雪の坂道対策。この先、浜街道を越えます。大木戸。護岸が崩れている?こちらも護岸工事中子午田山神社(大木戸)難しい説明です。牛越辺り一部の範囲の稲のみが、倒れているように見えます。こちらも水無川石神34号線信田沢辺り長野辺り北長野辺り荷渡大権現(北長野)北新田(ゴルフ場ではありません)。新田川(門前橋)同じく、上流方向。水が澄んでいます。相馬家の墓所があるとのことですが、結局場所がわかりませんでした。上北高平浜街道を北上します。ここで昼食休憩。コンビニで買ったSoyJoyを食べます。ベンチと日陰があれば言うことなし。陸前浜街道より高松溜池上北高平塩崎日吉神社(江垂)民謡大観には奉納唄「おつづら」踊唄「さいこら節」が収録されています。中館古城跡。南北朝時代の歴史ロマンです。江垂(浜街道より)男山八幡神社(寺内)鷺内稲荷明神(寺内)安産の神様だそうです。いい話です。多数のお狐様寺内上真野川牛河内観音堂大日川(小沢橋)岡和田真野川(茂手橋)勝縁寺(鹿島町)鹿島御子神社(鹿島町)歴史ある神社ですが、時間がないのでスルーです。駅前通りゴール。鹿島駅です。本日宿泊予定の相馬駅へ向かいます。駅前の案内板。南北が逆さまになっているので注意。【まとめ】南相馬市博物館は、展示物が充実していて見応えがありました。一日中晴れて、しかも暑い。水分補給に必死でした。最後はヨレヨレのマラソンランナーのよう。明日は無理せずに行きましょう。歩行距離 約23.5km

2024.03.29

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年9月11日】浪江~磐城太田

こんにちわ、エイヒロです。今回のセクションは、相馬地方をぶらぶらする予定です。9月になり、大分様相が変わっています。本日は、浪江から山側ルートで北上します。駅近く國玉神社(川添)震災時に全壊し、2022年に再建されたそうです。2ヶ月ぶりに訪れた浪江は、すっかり秋の空です。井戸加倉請戸川同じく、上流方向。刈宿。黄金色の田。確かに実っています。この風景が見たかった。刈宿。倒れているように見えますが、大丈夫か。標葉神社(刈宿)御神酒殿郷土の名士です。ネギ畑(立野)光明寺(立野)立野。さらに西へ向かいます。「オリーブは平和の象徴」植え始めたのは2017年だそうです。東照神社(立野)常磐道を越えた辺り。青白緑と言うことないですね。立野浪江町長の書いた「農宝の郷」とある碑文。立野。34号線を北上します。???神社南相馬市へ入ったものと思われます。川房川大田和大山祇神社(大田和)大田和。再び常磐道を越え北東へ向かいます。小高川上町?(小高川)小高駅へ向かう通り。右の「小高ストア」店前で昼食。やっと食べる所が見つかった。同慶寺(小高)。駅へ向かわず北上します。陸前浜街道、小木迫辺りか。鶴谷辺り小鶴神社(鶴谷)綿津見神社(鶴谷)鶴谷常磐線踏切太田川。この後、磐城太田駅へ走り下り電車に飛び乗りゴールです。原ノ町駅。今日はH高見にて宿泊です。【まとめ】9月となり、風は少し涼しく秋の気配、とはいえ残暑厳しく本当に暑かったでした。今日は主に山側、田園地帯を歩きましたが、静かで風の音が聞こえる程でした。稲が黄色く色づいて、田んぼの写真ばかり撮りました。稲刈りはいつ頃でしょうか。歩行距離 約20km

2024.03.23

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年7月14日】磐城太田~原ノ町

こんにちわ、エイヒロです。本日は、昨日行きそびれた「小高神社」へ行き、磐城太田から原ノ町へ向かう予定です。ナミエテラスから朝の風景です。高瀬。常磐線の下をくぐります。高瀬川、上流方向。同じく、下流方向。三段積となっています。浪江駅親近感を抱かせる駅です。桃内辺り(車内から)小高駅前。交通系ICは、この辺り首都圏エリアと仙台エリアをまたぐ時は、別清算となるのでご注意。仲町。野馬追は29日、30日、31日です。見明院(仲町)貴船神社(仲町)妙見橋を渡ります。小高川小高神社約270年にわたり相馬氏の居城だったそうです。錆が入っていますが、内容は分かりやすいです。こちらが、リニューアル版です。野馬追の準備中か、さすがに風格があります。見事な奉納画です。所謂「絵馬」は実際の馬を奉納するところから来ているそうです。小高駅より磐城太田まで電車で移動。西方に向かい、これは太田川です。益田。相当伸びて、直立した稲。八坂神社(益田)石段を途中まで登りましたが、燈籠の「くもの巣」に遮られ、あえなく断念。見事な田園風景。益田辺り勝手に撮ってすみません。フェラーリ、じゃない「クボタ・レッド」のトラクター。下太田太田神社中太田「清酒六万石」飲んでみたいですね。重胤公が下総より妙見様をもってきたのが、この神社であるらしい。ここでも水を随分使わせて頂きました。助かりました。風格があり、見事なものです。奉納物の数々。「相馬郷発祥の地」岩屋寺(上太田)またもや勝手に撮ってすみません。これは「ヤンマー・レッド」のコンバインとトラクターです。立派なお寺と思ったら、相馬氏の菩提寺なのですね。上太田黄金神社。いかにもヤバそうなので、断念。鳥居に「蜘蛛の巣」。上太田。坂道を上って行きます。山道を行きます。「黒アゲハ蝶」を多数見かけます。大木戸。野馬追で有名な「雲雀(ひばり)ヶ原」とはこの辺りでしょうか。確かに馬がいます。「とんび」もいます。またもや勝手に撮ってすみません。クボタのトラクターです。スマホ地図だと、ここが「雲雀ヶ原」の文字のある所。「ひばり」ではなく「森進一」か?普通の住宅地です。工事用のプレハブも多いですが。本陣前。某工事会社の事務所、可愛い子ヤギです。と思ったら、親ヤギが出てきました。威嚇されないうちに退散します。本陣山。市博物館へ行こうとして道を間違えました。野馬追祭場地が望めます。相撲の桟敷席のような所から。2週間後の本番に備え、フィールド整備中の様子。秋葉神社(栄町)原ノ町駅前通り駅前の「みなとや」で食事。味噌ラーメン、うまい!スープ完飲!ゴール。原ノ町駅です。今回のセクションは、これで終了です。帰行します。「仙台行き」は、今までと車両のデザインが違います。【まとめ】昨日、一昨日ほどではないが、今日も蒸し暑かったです。小高神社と太田神社へ行き、相馬氏が未だ親しみを持たれているのが分かりました。今回のセクションは、考えさせられる事が多かった。原発、復興、東電の責任、クリーンエネルギー、支援・・・・・言葉ばかりが通り過ぎる印象でした。復興(?)にはまだ相当時間を要するでしょう。スーパーでは工事のおじさん達を多く見かけましたが、人も足りないのではないか。暑さと雷雨で本当に疲れましたが、やはり旅は面白い。「エイさんぽ」もうしばらく続きます。今セクションで活躍したもの・・・・・日傘、炭酸水、ハンカチ、扇子歩行距離 約16.5km

2024.03.12

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年7月13日】浪江~磐城太田

こんにちわ、エイヒロです。今日は、ここ浪江から磐城太田へ向かいます。宿泊先の「ナミエテラス」からです。予報では、日中相当暑くなるようです。高瀬。また海岸沿いへ向かいます。高瀬川請戸川北幾世橋。鳥居は塗装されているようですが。廃社でしょうか。初発神社(北幾世橋)「相馬昌胤」という人、この先度々登場します。「愛宕様」?請戸橋へ向かいます。請戸橋請戸川。鮭がやって来そうな気がします。行き交う車は、ほとんどダンプカー、トラック、時々パトカー。上流方面棚塩貴布祢神社請戸港方面地図に載っていない新道が出来て、助かりました。棚塩。コインロッカー式の無人販売。棚塩産業団地内の展望台、兼休憩所。日陰とベンチがあって助かりました。「福島高度集成材製造センター」「福島水素エネルギー研究フィールド」ここからは南相馬市です。浦尻綿津見神社(浦尻)浦尻右が堤防ですが、この位置だと波音がほとんど聞こえません。堤防上から。堤防上をしばらく歩きます。宮田川。津波はこの先3km上流の国道辺りまで来たようです。川を渡ったところにある慰霊碑。ゴミ投棄があるらしくロープ張って立入禁止。下蛯沢集落センター水道水を使わせて頂いた。助かりました。本当に暑い!蛯沢稲荷神社「和船模型」など興味深い奉納物です。奉納イカリ女場日鷲神社(女場)御祈祷殿ここでも水を使わせてもらった。助かりました。福岡とんび岡田小高駅近く初発神社(岡田)小高駅駅前「小高交流センター」内の食堂で「わかめうどん」を注文。スープ完飲!跨線橋より小高川。津波は海岸から約3kmの常磐線辺りまで来たようです。益多嶺神社(甲子大国社)堤谷白幡神社(堤谷)伊勢神社。かなり遠そうだったのでパス。「阿弥陀如来」(下江井)下江井高多珂神社(高)ゴール。磐城太田駅。宿泊先の浪江まで戻ります。浪江駅前の案内板。ホテルへ行く途中イオンへ寄ったら、工事関係のおじさんでいっぱいでした。【まとめ】本当に暑い一日でした。水道水を見つけては洗える所を洗う。とうとう太田駅のホームではペットの水を頭から掛けました。これは良い方法。浪江の棚塩から請戸にかけては、工事車両が多い。未舗装道路をダンプカーが砂煙を巻き上げ疾走する様は、現代の騎馬武者かと見まがうほどです。浪江~南相馬の海は消波ブロックの効果か、穏やかで波音も聞こえない程でした。いよいよ南相馬市へ入りました。相馬は民謡の宝庫なので、その理由を探るべくこれまで以上にウロウロとする予定です。歩行距離 約23km

2024.03.10

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年7月12日】富岡~浪江

こんにちわ、エイヒロです。本日は富岡から、さらに北上の予定です。昨夜宿泊した「いわきサンシャイン」からです。これから富岡へ向かいます。車内から。草野付近、見事な緑じゅうたんです。末続駅。無人駅のはずですが、花壇がきれいに並んでいます。広野辺り木戸~竜田間。ソーラーパネルの家々。電柱の多さとも関係ありか。富岡駅前駅周辺。新築アパートが多いです。富岡川。釣り人一人。同じく、上流方面。小浜。路上のカブトムシ、危うく踏み潰すところでした。「帰宅困難区域のため通行規制」小良ヶ浜方面へ向かうつもりだったが、予定変更。本岡。駅へ向かおうと思ったが、通行禁止。「解体作業中」事前の調査不足でしたが、この辺り4月にようやく避難指示が解除となったところです。いたるところで解体工事が行われています。重機が大活躍です。結婚式場新夜ノ森辺り有名な桜並木富岡第二中学校駅前通り夜ノ森駅妙栄寺(夜ノ森北)山門のみ大年神社。桜祭りの時はお神輿も出たそうです。またもや急な雷雨!日蓮上人に断り、先程の妙栄寺山門で雨宿り。夜ノ森駅近く。常磐富岡ICの出入口通りにあたるので、国道までの道筋案内か。さて、ここから北上するにも通行規制があるので、天気とも相談しつつ、やむを得ず双葉まで電車で移動することに。今まで徒歩でここまで来ていたので残念ですが・・・・・。双葉駅。まだ雨雲が近くを通過しているので、しばらく周囲を「エイさんぽ」します。駅前の案内板。やはり帰還困難区域=立ち入り不可でした。駅近くこの辺りは約1年前に避難指示が解除されましたが、思うように帰還は進んでいないようです。この建物は、あえて遺構として残してあるようです。長塚陣屋跡(長塚)判読困難です。白山神社(長塚)震災時の倒木かどうか、わかりません。やはり・・・・・。妙見初発神社こちらの神社は整備されたようです。歴史民俗資料館。やはり閉館中でした。前田川雨雲は去ったと判断、海方向へ向かいます。中間貯蔵施設方面原子力災害伝承館。大型バスが2台停まっていました。「フレコンバッグ」と呼ばれるものです。伝承館屋上より。草刈機ロボットが2台。欧米系の方が多く来ていました。海沿いの県道から、中央奥に中野八幡神社。前田川。ここから浪江町です。請戸港に向かいます。ここ中浜地区では20人以上の方が津波の犠牲となりました。鏡状に映る石碑が多いです。請戸小学校震災遺構。公開は17:00までのようで、中は入れませんでした。請戸川は鮭の遡上で有名です。夕闇せまる校舎・・・・・請戸港防波堤より高瀬川。何とか天気が持ってくれました。ゴール。今日宿泊予定の「ナミエテラス」です。【まとめ】今日も天気と相談する一日でした。最近は急な雷雨が多いです。今日は震災の復興がまさに始まったばかりの地域の様子を目の当たりにしました。夜ノ森辺りは、そこかしこで解体工事をしていて(今まで立ち入りが出来なかったのですから)、ただ解体して建直すのか、そのまま更地にするのかは気になるところです。双葉の現状は厳しいものがありました。崩壊している家屋の無惨さに写真を撮るのをやめてしまいました。つまり眼前にあるのは、当時のまま時間の止まった姿に加えて、12年間の経年劣化した時間の経過を物語る姿であると感じました。またそこで暮らしていた人それぞれの事情によって、家を解体するか、売却か、修理、建直し等計画の進み具合も個人差があると思うし、そもそもここへ戻ってくるかどうかの判断もあるし、事情は複雑だと思います。駅に併設している施設では、住民との相談会のようなことをしていました。大変ですが一人一人への対応が大事だと思いました。災害伝承館にあった「フレコンバッグ」いわゆる除染廃棄物が、県内各地に置いてあります。話では、それらを中間貯蔵施設へ保管して資材として再利用を計る一方で、いずれは県外で最終処分をすると決まっているようです。であれば、電力消費の最も多かった首都圏が引き受けるべきという気がします。昭文社の「復興支援地図」によると、浪江町では海岸から約2kmほどまで津波が押し寄せたようです。多くの犠牲者があった一方で、請戸小学校では全員無事に避難できたそうです。おそらく日頃から高い意識を持っていたと思われます。今回初めて電車移動をする区間がありましたが、できればいつか再訪したいと思います。歩行距離 約16km

2024.03.06

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年7月11日】木戸~富岡

こんにちわ、エイヒロです。本日は木戸から富岡へ向かいます。駅近く。スピーカーから「ラジオ体操」が流れていました。徳林寺(前原)前原。かつては陸前浜街道の木戸宿だったところです。石垣が印象的です。下小塙高斉寺(下小塙)山門左側にもありました。上小塙木戸八幡神社(上小塙)。参道が長い。平安末期に楢葉郡領主だった楢葉隆祐が創建したとあります。上小塙海会寺(上小塙)上小塙。左を走るのは常磐自動車道。鳥居のみ?木戸川(長瀞橋)同じく下流方向。大谷。「乙次郎」は木戸川上流にある地名です。楢葉町歴史資料館(北田)楢葉は江戸時代に領主が目まぐるしく変わったようです。また生業として農漁業の他、製鉄、製塩と燃料としての木材等に恵まれていたとあります。木材資源が豊富だったことがわかります。やはり「薪炭の大部分が東京へ供給されていた」。(写真の男の人カッコイイですね)石炭業もありました。井出川(R6井出川橋)大田農神社(井出)井出木の柱?の上に石?井出。浜街道脇。下繁岡池にソーラーパネル。波倉。こちらも。左上の県道は、手持ちの地図には載っていない新設道です。龍蔵寺(波倉)ここ波倉地区では、津波で8名の方が犠牲となりました。波倉。左奥が福島第二原子力発電所。波倉稲荷神社先程の新設された県道に出ようと思ったら、道の下をくぐっており、県道に出られないと判明。引き返して工事車両誘導のおじさんに聞いたら「原発脇の細道しかないよ」ということで、除染廃棄物置き場です。この辺りから、富岡町です。四十八社山神社(下郡山)石段が厳しそうだったのでパス。浄林寺(下郡山)とんび(啼き声から多分)を撮ろうと思ったら、雲行きが怪しくなる。常磐線跨道橋。またも急な雷雨で雨宿り。道に敷いてある鉄板から湯気がモウモウと。仏浜。ゲリラ一過の後は青空。植林をしているのか、辺りは立入禁止。富岡駅。海岸側からは入場できません。富岡漁港堤防上(県道)から、駅方向。駅前の案内板。富岡駅。スマホの電源が残りわずかとなったので、本日はここまで。一時間余り待つことに。県立ふたば未来学園中学校の生徒さんが制作。常磐線愛!【まとめ】今日も相当に暑かった。日傘の出番となりました。楢葉町の歴史資料館はゆっくりと見れました。やはり昔から首都圏のエネルギー需要は地方が支えていると感じました。沿岸部は、スマホにも載っていない道が出来ていて何度か混乱しました。第二原子力発電所は、現在廃炉処理中。周辺を歩いているとダンプカー(廃棄物積載?)が行き交い、邪魔くさいと思われたに違いないです。それにしても暑い、雷雨もあり疲れてしまいました。いたるところで見かけるのが、ソーラーパネルと路上で干からびているミミズやバッタ。歩行距離 約16km

2024.03.02

コメント(0)

-

【行徳みんよう勉強中!】麦搗唄

【行徳みんよう勉強中!】行徳で昔諷われていた民謡を「日本民謡大観」収録曲を中心に紹介します。【麦搗唄】 つけたよこの麦は こなれて舞い上がる 広いお庭でつく麦は 旦那様へと納め麦「日本民謡大観」に収録されている「麦搗唄」。何曲かある中で、これは昭和17年7月7日千葉県東葛飾郡南行徳町にて録音された(三本搗)といわれる唄です。麦搗きとは、麦を脱穀する方法の一つ。脱穀とは穂から粒を分離すること。特に分離しにくい大麦の場合、かつては千歯で扱いた後、切れ落ちた穂を臼に入れ杵で搗き、粒を落としていました。量の多い場合は、くるり棒や麦打棒で穂をこなしていました。その際唄われていたのが「麦打唄」で、今回紹介する「麦搗唄」とは「棒打ち」と「杵搗き」とで作業速度やピッチが異なる為か、全く違うことが多いです。麦搗きは、一人で行う場合と複数人で臼を囲んで行う場合があり「大観」では他に(五本搗)が収録されています。そもそも「麦作」について○麦の種類 大別すると、小麦と大麦・はだか麦、小麦は粉化してパンや麺類の原料となります。 大麦は二条大麦がビールやウィスキーへ、六条大麦が主食用(押麦等)や麦茶などに使われます。○需給の推移 かつては「麦飯」と呼ばれ米に次ぐ主食の位置でしたが、戦後欧米食文化の広がりによる食生活の変化に国内産小麦が対応できず、生産量は1960年代から70年代にかけて大きく減少、輸入小麦が増加しました。また米の増産により麦飯が無くなったことで、大麦の需要も低下しました。現在需要量の約8割を外国産麦の輸入で賄っています。近年は、国内産小麦の品質が上がり自給率向上を目指す考え方もあり、特に北海道にて生産量が増加しました。大麦も消費者の健康志向から生産量増加の傾向です。○生産地 国産では小麦が全体の半数強を北海道産が占めており、大麦は関東、北陸、九州が多く生産しています。○年間スケジュール 水田においても、畑作においても主に二毛作の冬作として栽培されています。 稲刈り→田代崩し→麦代作り→9月~10月頃播種→収穫5月~6月頃→麦代崩し→田代作り→田植 寒冷地の北海道では「春蒔き麦」があります。二毛作が始まったのは鎌倉中期以降と言われますが、特に江戸時代に都市人口が増加し米作りだけでは対応が難しくなりました。また小作料(年貢)が水田の場合は表作の稲に課せられるが、裏作の麦には無かった(全く無かったわけではない)ため、農家は暮らし向上のため苦労の多い水田裏作の麦栽培に力を入れました(主に自家消費用として)。加えて現金収入も必要なので、換金作物の栽培もしていました。栽培環境も乾田・湿田・焼畑・定畑・砂地・斜面地・降雪地とさまざまで(休閑することもある)昔の機械化される以前の農家の作業は、多大な労力と時間を要したようです。米がそれだけ貴重だったため、いわゆる「麦飯」米2麦8とか米3麦7の割合の混合飯が日常の食事だったようです。市川歴史博物館話を「麦搗唄」に戻します。昭和55年頃に文化庁が実施した「民謡緊急調査」があり、千葉県では教育委員会がネットで「房総の民謡」というタイトルで公開しています(音源のみ)。それらに掲載されている中の行徳地区の曲を2曲(音源からの聞き取りのため、歌詞が違っていたらすみません)。市川市行徳「つけた」搗けたよこの麦は 麦はこなれて舞い上がるあねは子持ちだから 起きられぬ市川市関ヶ島「つけた節」搗けたか見てくれこの麦は 旦那の欲目じゃまだ搗けぬ鹿島街道の池七つ 七つまわれば夜が明けるあねよ起きろよ夜が明けた あねは子持ちだから おば起きろ※「おば」は「次女」「妹」。「あねよ起きろよ~」は、この後各地で出てきます。昔はどの農家でも麦作は行っていたと聞きますが、市川市の行徳地区で実際に麦作をしていたという確かな資料が残念ながら見つかりませんでした。畑地がそれほどあったとも聞かず、水田は農閑期にはほとんど「海苔干し場」だったのでは・・・。しかし「麦搗唄」は事実存在するので、唄のみが踊り用に流入されたか、別の作業用途に転用して唄われていたかと推測します。市内北部では麦作の実態はあったようなので、そちらの唄をいくつか紹介します。市川市国分「麦つき唄」搗けたよこの麦は 麦はこなれて舞い上がる市川市国分「麦つき唄くずし」お前見たさに 田の畔(くろ)通うよホイ稲の露やら オカチャンよー涙やらよーホイ※市内には別に「田植え踊り唄」があり、それと混在しているようです。市川市北国分「麦搗き歌「つけた」」搗けたよこの麦は 麦は搗けてもだあよ ふんどしゃとれぬお前見たさに田の畔(くろ)通うよホイ 稲の露やら何だそれよー涙やらよーホイ村の石橋板ならよかろよホイ ドンとふんだら何だそれよさとおるよいよ(?)お前見たさに千里も通うよーホイ 会わず帰ればよーカアチャンよーまた千里よーホイ市内だけでも、これだけ様々な歌詞があります。もう少しエリアを拡げてみます。白井市白井町今井「麦つき歌(つけたよ)」搗けたよこの麦は 麦はこなれて白くなる(ホーイホイ)わこだけだよむりのした(?)風をたのむよ船頭さん(ホーイホイ)この小山じゃ雉の声 雉じゃあるまい白狐 白の狐ならだいて寝ろ印西市印西町「麦搗き歌」搗けたよこの麦は 麦も三度つきゃ白くなるあねら起きろよ夜が明けた あねは子持ちだから おば起きろきおろしゃしもちゃぶね(?)ちゃぶねよにでてよにもどるむこうの小山で雉が鳴く 雉じゃあるまい白狐柏市布施「麦つきうた」搗けたよこの麦は 糠がこなれて白くなる(ホーイホイ)唄が唄えれば世間の人は 浮気者だとゆうて騒ぐ(ホーイホイ)唄えなされよ唄えなされ 唄じゃご器量が ○○(?)がない我孫子市中峠「麦搗き歌」搗けたよこの麦が 糠がこなれて白くなるあねら起きろよ夜が明けた 明けりゃお寺の鐘が鳴るむこう小山で雉の声 雉じゃあるまい主の声搗けたよこの麦が 糠が太神楽で舞い上がるあねら起きろよ夜が明けた あねは子持ちで起きられぬここの田んぼの稲のよさ 丈が一丈で穂が五尺「麦搗唄」は千葉県各地(主に下総地域)で採集されていますが、最も麦作の盛んだったのは印旛郡、山武郡辺りのようです。印旛村「麦搗き唄」搗けたよこの麦は 旦那の欲目じゃまだ搗けぬ(アードッコイショドッコイショ)つけたか見ておくれ ななうす夜が明けた(アードッコイショドッコイショ)つけりゃお寺の鐘が鳴る(スイースイスイスイ)本埜村「麦搗き歌」搗けたかこの麦は 麦も三度つきゃ白くなる旦那の欲目かまだ搗けぬ鶏夜中に一度鳴き二度鳴き三度鳴きゃ夜が明ける 明けりゃお寺の鐘が鳴るあねや起きろよ夜が明けた 明けりゃお寺の鐘が鳴る夏はオユゲ(?)の蚊帳の中 十七どこさ寝る つんくばさまの そばさ寝るおらも寝たいわ そのそばへ踊りけすなよ夜明かしまでも 夜明け烏の鳴くまでもおれとやべやべ銚子の浜へ いわしかせかせだーえ ねる(?)佐倉市江原「麦つき歌」搗けた搗けたよこの麦は(ハードッコイショドッコイショ)糠がこなれて舞い上がる(ハードッコイショドッコイショ)ここは神崎森の下 舵は頼むよ船頭さん(ハードッコイショドッコイショ)佐倉市直弥「麦つき歌」搗けた搗けたよこのこの麦は 千と五百でよくよく搗けたあねや起きなよコラ夜が明けた 麦のこまでがコラ遅くなる揃た揃たよソレ踊り子が揃た 稲の出穂よりよくよく揃た踊りけすなよソレ夜明かしまでも 夜明け烏のソレ鳴くまでも踊り踊るならソレ品よく踊れ 品のよいのをコリャ婿にとる酒々井町尾上「麦つき歌」搗けたつけたよこの麦は 搗けたはずだよ千五百ヨついた(オットサノドッコイサト)踊り踊るならヨ品よくヨ踊れ 品の良いのを嫁にとる(オットサノドッコイサト)踊りけすなよ夜明かしヨまでも 夜明け烏の鳴くまでもこのや踊り子に惚れないヨーやつは ねぶつかなぶつ石仏搗けたつけたよこの麦は 搗けたはずだよ千五百ヨついた(オットサノドッコイサト)あねや起きろよ夜が明けた あねは子持ちだよーおば起きろ(オットサノドッコイサト)夕べ来たのは夜這いとかヨ猫か 猫がかんこ(?)はいてくるものか(ウンドツケウンドツケ)ちょいと言うたとて行かりょかよおさとへ(ウンドツケウンドツケ)佐渡は四十九里波の上(オットサノドッコイサト)多古町西古内「麦搗き歌」麦搗かばとなりの嫁も娘も 紫の襷かけ麦のおこまりも(オッオッオッオッ)さんがのそねはおながよい(?)水は清水(オッオッオッオッシチシチシチ)いすみ市夷隅町萩「麦搗き歌」剥けばよバカだよこのかな麦は 三度よつかれて二度いわされて(アストコラストコラ)麦はヨつけてもまだ茶が沸かぬ 沸かぬヨはずだよチョイト朝寝坊たれたよハ入れてヨおくれよかゆくてならぬ わたしヨひとりがチョイト蚊帳の外徐々に聞き取りが困難となってきました(意味不明も多い)ので、これくらいにします。ただこれまでのところ、曲は基本的にどれも似ていると感じました。最後に「麦搗唄」の中で、最も知られている「相馬麦搗唄」の詞を掲載します。麦も搗けたし 寝頃も来たし(トーットト)うちの親だちホントニ寝ろ寝ろと(トーットト)麦を搗くなら七臼八臼 夜明け烏の啼くまでも麦を搗くなら男と搗きゃれ 男力で麦の皮むけるこれまで聞いてきて、前向きな楽しい唄が多いと思いました。麦搗きは夜なべ作業であることが多く、近所の人たちが集まって庭へ臼を並べて二人~五人位が横杵で向かい合って搗く。その中に若い娘さんがいると若い衆たちが俄然張り切って楽しいものとなり、さらに掛け合いで唄を唄う。まさにその光景が目に浮かぶようです。こうしたことが、つらい退屈な仕事を乗り越える力になるのだと思いました。今後は、もう少し他県(特に西日本)の唄を聞いてみたいと思います。引き続き【勉強中!】です。以下の資料を参考にしました。○「日本民謡大観 関東編、東北編」日本放送協会編○「麦の記憶 民俗学のまなざしから」野本寛一著○「日本の麦 拡大する市場の徹底分析」吉田行郷著○「夜田打 むかしの麦作り」飯田中央農協○「市川の伝承民話」市川民話の会編○「日本生活図引1たがやす」須藤功編

2024.02.28

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年7月10日】久ノ浜~木戸

こんにちわ、エイヒロです。今回のセクションは、双葉郡をエイさんぽの予定です。本日は久ノ浜駅よりスタート。相当蒸し暑いです。駅前通り沿い先月食事した「からすや食堂」大久川河口。先月と比べて大分様子が変わってます。大久川沿い。正面は市営団地。「大久入口」常磐線陸橋。ここからは、人家がほとんどない山道に入ります。(大久)原見坂野生のアジサイ?広畑鹿野まるで馬喰が通るような道、心細いことこの上ないです。小さな虫がかなり飛んでいます。扇子を持ってきて良かった。人家が見えるとホッとします。「大山神社」浜街道が見えました。末続駅エイさんぽ初の無人駅?写真が飾ってあります。左の碑は、ほとんど解りませんが「旱魃」「大洪水」の文字が読み取れます。末続寺常磐線踏切(坂下)がけ崩れでしょうか。伐採のように見えます。いわき市はここまで。双葉郡広野町へ入ります。すぐ右がR6です。再びR6をくぐります。山道をひたすら歩きます。有名な「夕筋踏切」人家が見えます。ようやく里へ出てきました。(折木)人の営みが感じられます。折木折木川蛇王神社(下浅見川)あまりに可哀そうな話で、読み入ってしまいました。浅見川河口広野駅近く広野駅「童謡のまち」?北迫川下北迫北迫地蔵尊真中の「島田帯刀」は天保の飢饉の際に領民を救った代官です。そういえば末続駅前にもありました。古峯神社広洋台、雲行き怪しい。楢葉八幡神社(上北迫)二ツ沼総合公園。急雨の為、公園事務所軒下で雨宿り。R6。雨が上がったらこの青空です。地元の子供たちが街道沿いに植えているようです。道の駅ならは。(双葉郡楢葉町)冷房休憩です。生き返った。出羽神社近くの池霊泉寺(山田岡)木戸駅。本日はいわきにて宿泊、電車来るまで1時間以上あったが、天候不順の為、待つことに。木戸駅から、いわき方面。本日はここまで。【まとめ】実は、本日のルートが最難関だと思っていました。人一人通らない山道が続き、不安この上ない。切り抜けられて良かったです。今日は相当蒸し暑く、道の駅での冷房が助かりました。今後も活用しようと思います。歩行距離 約16km

2024.02.13

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年6月16日】四ツ倉~久ノ浜

こんにちわ、エイヒロです。今日は、予報では午前中ずっと雨でしたが、空が明るくなったのでGOです。久ノ浜へ向かいます。四ツ倉駅前です。海嶽寺「元文一揆」の指導者達の「首切り地蔵」が平鎌田町にあるそうです。常磐線もここからは、いよいよ単線です。妙見尊諏訪神社船渡八幡神社如来寺22人の名が彫られていました。漁港へ向かう道四倉漁港滝の御前稲荷左端は水溜りになっている歩道。通過するのに苦労しました。江之網トンネル。歩行者用もありました。波立海岸(弁天島)波立寺(波立薬師)西行法師の一首別名「アジサイ寺」いい季節に来れました。三嶋神社雨足が強くなってきました。波立海岸これは前日に撮った四ツ倉駅前の案内板自在院(久之浜)諏訪神社(久之浜)稲荷神社(久之浜)大久川津守神社(久之浜)中浜方面大久川星廼宮神社ゴール。久ノ浜駅です。直前に近くの「からすや食堂」にて五目ラーメンを食べました。安くてボリュームがあり美味しかった!一旦、いわきへ戻ります。子鍬倉(こくわくら)神社(平)飯野八幡宮(平)今回のセクションはこれで終了です。お疲れ様でした。【まとめ】今回のセクションは、天気に左右されっぱなし、雨が多く相当疲れました。いわき市は見どころ満載でとても良い旅でした。これまで何とか徒歩で一直線に来れましたが、これよりはトンネル多く、歩道が確保されていない道が多いので「ほぼ徒歩」となる予想です。【後述】この後、9月にいわき市は台風13号の線状降水帯発生による水害に見舞われました。特に内郷地区の様子には心が痛みました。その後の復旧作業は大変だったことと思います。歩行距離 約9km

2024.02.02

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年6月15日】いわき~四ツ倉

こんにちわ、エイヒロです。今日はいわきから四ツ倉へ向かいます。傘が手放せない一日となりそうです。いわき駅北口、高校生が多いです。夏井川(平橋)ここまで高校生たちの後について歩きました。幕ノ内辺り小川江筋との出会い。以下、江筋に沿って歩きます。鯨岡辺り大運寺(大室)出羽神社(大室)近くにいたおばさんに挨拶。先程のおばさんにまた会ったので挨拶。江筋(鎌田)上神谷or中神谷辺り稲が成長しているのが分かる気がします。江筋(中神谷)護岸がしっかりとして、立派です。出羽神社(中神谷)参道の入口工事中のようなので、パスします。立鉾鹿島神社(中神谷)こちらは立派な神社です。下神谷沢村神社江筋ここも立派です。それもそのはず、江筋を造った人を祀っている神社です。大山祇神社(泉崎)安産祈願の神様のようです。愛宕花園神社(下神谷)御神楽殿神照寺(下神谷)工事中?修繕中?のようでした。下神谷来迎寺(下神谷)狛犬?が鎮座します。薬師堂草野駅さて、ここからは「忘れられた日本人」の舞台をエイさんぽ、します。いわきを歩くにあたり、ここだけは外せないと思っていたのが、この著書の舞台の一つ「北神谷」です。著者は宮本常一さんです。宮本さんは「”旅する”民俗学者」と言われる、たいへんファンの多い学者で、「忘れられた日本人」は、宮本さんが各地の「年寄たち」を訪ね歩き聞書きした代表作と言われています。同書に収められている「文字をもつ伝承者(2)」は、地元の篤農家であり民俗学者である高木誠一さんについての話です。それでは、北神谷へ向かいます。泉崎光明寺(泉崎)岩城の殿様の子孫の方が訪れた話のようです。小川江筋を造った澤村勘兵衛の供養碑前回書いた「みろく沢」で石炭を発見、石炭業を興した片寄平蔵の墓です。澤村勘兵衛同様、この人も非業の死を遂げています。竜蔵寺前の江筋竜蔵寺馬目八幡神社前の江筋八幡神社馬目辺り小川江筋について。距離も相当ありますが、土地の高低を手作業で測量したとは驚き、しかも見た目が美しい。偉大な事業です。また「じゃんがら踊り」は先程の光明寺から始まった、とは興味深い話です。馬目絹谷草野小絹谷分校北神谷辺り白山神社北神谷見事なアジサイが植えられています。観音堂観音堂の石段を降りた辺り北神谷四ツ倉町大森月田寺庭渡神社急な階段で、濡れているのでパス。大森八坂神社か?厳島神社(細谷)大浦簡易郵便局(狐塚)仁井田川(松葉橋)八坂神社(上仁井田)「忘れられた日本人」の中で、宮本常一さんは高木誠一さんに勧められて「ジンガラ念仏」を見ている記述があります。同著の「注」では田村善次郎さんが「じゃんがら念仏、腰太鼓を持った数人を中に鉦を持った人が円陣をつくり狂ったように踊る。」とあり、やはり祐天上人のもたらした立ち念仏が、じゃんがら念仏の原型になっている、との解説をされています。また、別の資料だと「腰太鼓」をもつのは3人だそうで、同著に書かれている所謂、早乙女たちによる「大田植」に相当するこの地の「磐城の三太鼓田」と関連があるのでは、と思ったりします。ゴール。四ツ倉駅です。蜂の巣でもあるのでしょうか。時間があったので、四倉図書館(公民館併設)へ行っていました。今日はいわきに宿泊です。【まとめ】一日中曇天、時々小雨。相当疲れました。北神谷周辺は、「人の手の加わった」農村風景が素晴らしかったです。また機会があれば、もう少し北の方へも行ってみたいし、「じゃんがら」も見てみたいと思いました。歩行距離 約18km

2024.01.26

コメント(0)

-

【民謡のふるさとを行く】「常磐炭坑節」

【民謡のふるさとを行く】「常磐炭坑節」いわき市にある「みろく沢炭鉱資料館」を訪ねました。炭鉱生活20年という渡邊為雄さんが収集してきた写真、鉱具が収められています。ハアー朝も早よからヨ カンテラ下げてナイ(ハヨイショヨイショヨイショ) 坑内通いもヨ どんと主のためナイ(ハヤロヤッタナイ)ハアーハッパかければヨ 切羽が残るナイ(ハヨイショヨイショヨイショ) 残る切羽はヨ どんと金となるナイ(ハヤロヤッタナイ)ということで、今回のテーマは「常磐炭坑節」です。唄の源流は、地元の「草刈唄」や足尾の「石刀節」その他の鉱山唄等様々な説があります。が、どのような人たちが坑夫として働きに来ていたかがよくわかる、という意味で興味深いものがあります。また歌詞にある様に、不明な言葉が数多くあることから、独特の世界があることがわかります。かつて幕末から昭和にかけて盛んだった炭鉱業ですが、国内では主要なエリアがいくつかありました。北海道、常磐、宇部、筑豊、唐津、三池、西彼杵(長崎)以下は、山本作兵衛著「画文集 炭坑に生きる」からの引用を中心に、主に明治、大正期の筑豊炭田の様子を書かせて頂きます。(坑夫)炭鉱によるが、農民による農閑期の出稼ぎ、農村からの脱落者、他の炭鉱・鉱山やあるいは他業種からの流入者など。例えば流れ者の炭坑夫の多い鉱山と、品行方正な金山坑夫(金属鉱山)の多い鉱山とでは雰囲気が全く違ったようです。(過酷な労働状況)運搬の機械化はされていたが、採炭については、長く人力に頼っていた。本坑から切羽まで、先山と呼ばれる人がツルバシで堀り出した石炭を、後山と呼ばれる人がスラやセナで炭車まで運ぶ作業。先山と後山は息を合わせて行う必要があり、夫婦関係が多かった。この重労働を管理する労務方式を「納屋制度」といった。納屋頭は、会社から請け負って労働者の雇い入れから労務管理まで一切を取り仕切る。会社からは歩合を、労働者からは賃金をピンハネ、移動防止のため暴力で威圧、監督していた。脱走者などにはミセシメと称するリンチを加える。(事故)落盤、ガス爆発、出水、炭車暴走など常に危険と隣り合わせ。筑豊での主な坑内事故として、明治32年(1899)豊国炭鉱ガス爆発 死者201名明治40年(1907) 〃 死者365名明治42年(1909)貝島炭鉱ガス爆発 死者259名大正2年 (1913)八幡製鉄中央竪坑ガス爆発 死者101名大正3年 (1914)三菱方城炭坑炭塵爆発 死者687名大正6年 (1917)貝島炭鉱ガス爆発 死者369名これ以外にも、毎年死者20人程度の災害はあったそうです。このような状況で「明日の命も知れない」「太く短く生きるが本望」と考える坑夫が多かったようです。(炭坑唄)筑豊といえば「炭坑節」が有名です。坑内唄の中の「選炭節」が元とされていますが、他にも「石刀節」「ナンバ節」「採炭節」というカテゴリーがあります。山本作兵衛さんの「炭鉱に生きる」には数多くの魅力的な絵とともに唄が描かれています。唐津下罪人の スラ曳く姿 江戸の絵かきも かきゃきらぬ ゴットン七つ八つから カンテラ提げて 坑内さがるも 親のばち ゴットンむかしサマちゃんと けつまずいた石は 憎いながらも 後をみる二度となるまい 坑夫のかかにゃ 岩がどんとくりゃ 若後家よ最後に「ゴットン」とあるのが、「採炭節」の中の「ゴットン節」というようです。筑豊の坑内唄について、私は不勉強ながらその存在を全く知りませんでした。救いようのない内容ですが、どこかクスッとして救われた気になる。まさにブルーズ感覚です。「炭砿の山神祭風景」 爺ちゃん婆ちゃん 居る頃の もの日は何時も 賑わった 盆に正月 節句に彼岸 それに炭鉱の 山神祭 祭りと節句が かさなって 学校も仕事も 休みです常磐が他の鉱山に比べ、労使が比較的良い関係だったかわかりませんが、資料館を見た限り会社への愛情と誇りを感じます。上の写真の下の方に「炭坑節の中に(ハア俺が炭坑でヨオ見せたい物はナイ 山の煙突にヨオ竪坑の櫓ナイ)煙突と櫓は大きければ大きいほど働く人にとっても心の支え」だったと書いてあります。このような人たちが明治~昭和期のエネルギー生産を支えてきたのだなアと思います。昭和30年代以降、石油への資源エネルギーの転換に伴い、石炭産業は斜陽化、閉山が相次ぎます。昭和46年(1971)最大手の常磐炭鉱磐城砿業所が閉山(88年の歴史に終止符)。4700名が解雇となりました。同じ年に、福島第一原子力発電所1号機が営業運転開始しました。冒頭の「常磐炭坑節」について、例によって様々な歌詞がありますが、吾妻栄二郎の名作(弟子の私が言うのも何ですが)「民謡世界」収録の同曲からの歌詞です。先生からは何度か稽古をつけて頂いたことがありますが、語尾の「ナイ」が奇妙な感じ(否定を意味する接尾語かと)がして笑ってしまったことを覚えています。また、これがきっかけで「ゴットン節」というすばらしい唄と出会えた事を本当に良かったと思います。以下の資料を参考にしました。○「日本民謡大観 関東編」日本放送協会編○「白水の里の宝ものマップ」みろく沢炭鉱資料館発行○「画文集 炭坑に生きる」山本作兵衛著○「宇部・小野田炭坑古老聞書」宮本常一採話○「技術革新と女子労働」西成田豊著○「広報みずまき」より「石炭物語」柴田貞志○「福島県の歴史」山川出版社

2024.01.20

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年6月14日】湯本~いわき

こんにちわ、エイヒロです。今日は湯本からいわきへ向かいます。どんよりとした曇り空です。天王崎立体橋からです。湯本山神社湯本川調整池常磐開発の私有地に紛れ込んでしまったかと。中央は石炭化石館、この日はお休みでした。傾城稲荷神社。道路を渡れそうで無かったので鳥居のみ(お狐さんがすぐ脇にいました)。県道20号(内郷綴町)県道66号(常磐線陸橋を越えた辺り)。バス停「浜井場」常磐製作所(内郷白水町)皆川盤水さんの句碑新川に架かる橋新川阿弥陀堂前の池に架かる橋白水阿弥陀堂、平安末期に岩城則道の妻徳姫(藤原清衡の娘)によって建立されたそうです。常盤神社願成寺「くんしゅ さんもんに いるを ゆるさず」不動山トンネル。トンネル内ライトはついていたが足元が見えませんでした。新川加納作平の碑(右奥)と略歴。炭田開発に功績のあった人です。ゴルフ場へ行くような坂道を上って行きます。上ったところにありましたクラブハウス、ではない炭砿資料館です。屋外展示の炭車巻き上げ機資料館入口館長の渡邊さんが、閉山後長年にわたり収集してきた写真や鉱具類です。野球ユニフォーム、半纏、釜、桶、湯たんぽ、しょい籠、パイスケ等々。屋外展示の炭車(鉄)稲荷神社入口矢郷 磐城神奈川炭砿坑口内郷へ戻ります。雨が降ってきました。これは浜井場の反対車線側の建物、世界遺産のようだと思ったら、「ガソリンカーの引き込み線」です。内郷駅です。どしゃ降りになってきたのでゴム革を履いて、いわきへ向かいます。新川御台橋からいわき駅方面尼子稲荷神社。足元が不安そうだったので、ここもパス。性源寺(平)平中町交差点ゴール。いわき駅です。荒天のため本日はこれで撤収です。【まとめ】この後、ラトブ上階の図書館へ行きましたが、お休みでした。残念。仕方なく湯本へ戻り公民館2Fの図書室へ行き、気になっていた「じゃんがら」についての調べ物をしました。これは、みろく沢炭砿資料館にて300円で販売していたマップです。館内に展示されていた写真の説明同様、とにかく細かい!ワープロで印刷した紙(手書きもある)を一枚ずつ切り貼りしたような手作り感がたまらないです。歴史を伝えようとする執念を感じます。炭鉱関係については、別のカテゴリーにて触れることとします。歩行距離 約14km

2024.01.17

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年6月13日】泉~小名浜~湯本

こんにちは、エイヒロです。今日は泉から、まず小名浜へ向かいます。そこで自転車を借りようかと。泉駅です。滝尻の国道交差点滝尻バス停芳川橋臨海鉄道と交差小名浜愛宕町の歩道橋から泉方面心光寺(寺廻町)海福稲荷。かなり狭い敷地です。向かいの店須賀山稲荷港方面イオンモール前港を望む公園。右手はアクアマリンふくしま。いわき・ららミュウ。ここでレンタサイクルを利用します。名付けて「ブルーオーシャン エイちゃり号」です。これから海岸沿いを走ります。小名浜港。予報では一日曇りでしたが、だんだんと晴れてきました。ブルーが眩しいです。何せ大きい港なので、船ばかり撮ってしまいました。津崎神社(下神白)小名浜港トンネル法船寺入口(下神白)神白川御霊神社(下神白)下神白永崎稲荷神社(永崎)中之作港江名江名港江名諏訪神社二見ヶ浦。右手は合磯岬。左手は塩屋崎諏訪神社(豊間)この辺で、小名浜へ戻ります。(乗捨てだったら、もう少し先まで行けたかも)真福寺(江名)鹿島灘がいかに海の難所か。こちらは雑草が生い茂っている、歩道の難所です。冷泉寺(小名浜)。モダンなお寺さんです。小名浜ららミュウ。自転車を返却したら、同じところで開催されていました。この施設も相当の被害だったようで、ビデオが繰り返し流れていました。小名浜「じゃんがら」とは、いわき名物の踊り念仏のことです。どんなものか気なります。小名浜諏訪神社神社を出たところ、奥が神社の森。さてここから湯本へ向かいます。若宮八幡宮(大原)隣にある徳蔵院矢田川住吉神社(住吉)入口一の鳥居藤原川(島橋)。これより「村」へ入ります(人の視線とか、これまでと全く違う)。國魂神社(島)馬玉町常磐線踏切宝蔵寺入口牛宮神社(馬玉町)岩ケ岡町高照寺(岩ケ岡町)。疲れがピークで登る気になりません。能満寺(西郷町)沖縄エイサーの始祖!確かにきれいなお寺さんでした。ようやく町へ出られます(西郷町)。関船町。解体中の民家。長松神社(関船町)以下、金毘羅宮と同じ敷地にあります。天満宮諏訪神社金毘羅神社湯本駅前通り湯本駅宿泊予定のホテル前にある八坂三峯神社ゴール。本日はここまで。【まとめ】小名浜「じゃんがら亭」のところで、実はその辺り遊楽街だったようです。通りの反対側に「イワキ会館グリーン劇場」というのがあって、呼び込みらしきお兄さんがいたので通り過ぎましたが、チラと見たら入口にサーフボードがあったので、何をやっているところか後になってすごく気になりました。「じゃんがら」ですが、こちらも大いに気になります。この後度々登場します。歩行距離 約17km(自転車走行距離は除く)

2023.12.30

コメント(0)

-

常磐沿線「エイさんぽ」【2023年6月12日】大津港~泉

こんにちは、エイヒロです。今日から新たなセクションです。今日は大津港から泉へ向かいます。ずっと雨でしたが、止んでくれました。が、肌寒いです。大津港駅前です。駅近くの食堂八坂神社(大津町北町)港へ向かう道民宿街平潟漁港「鮟鱇・・・・・復興への願いを込めて」上の方が切れて申し訳ありませんが、波のモニュメントです。八幡神社薬師如来木造3階建ての旅館~砥上屋さん八幡宮小さな町ですが、雰囲気の良いところです。漁港から国道方面。さつま揚げ製造直売の大黒屋水産さん。県境を越えました! さらば茨城県、こんにちわ福島県!津神社九面薬師堂勿来漁港。中央が魚市場です。威勢のよい声が聞こえてきます。国道沿い海岸勿来八景の一つです。勿来関にて 一人佇む 烏かな浜街道。歩道奥が雑草で狭くなっています。同様の状況が、この後多くなってきます。関田。折り畳み自転車を積んでいます。関田。緑のじゅうたん。「安全で美味しいトマト」伊勢両宮神社蛭田川八坂神社(錦町)「荒町と曲がらぬ月の歩みかな」ここも勿来八景です。昔は、中田村と言われていたところです。錦町何かあって助けを呼んでも、誰も来ないようなところへ来てしまいました。稲荷神社(錦町)この辺も津波でかなり浸水したことが伺えます。豊川橋錦町稲荷神社(錦町)大山祇神社(錦町)二本の丸太が両側から建物を支えているようです。鮫川(鮫川大橋)河口方面、左は火力発電所。渋川渋川を渡ったところ(佐糠町)八幡神社(佐糠町)東田町塩田出羽神社(東田町)倒木、というよりもこの石段かなり登ります。これまでで最多では(出羽)。ご覧の通りの標高です。県道20号(東田町)泉方面へひたすら真っすぐ、緩やかな上り坂が延々と(金山町)金山町妙法寺(黒須野)黒須野釜戸川(泉橋)諏訪神社(泉町)相当歴史のある神社らしいです。(由来が見当たらなかったのが残念)この境内で行われる「滝尻ささら」が「大観」にありました。泉神社(泉町)北野神社(泉町)小山橋泉町鹿島神社(泉町)常磐線陸橋から駅方面八幡白山神社(玉露)泉駅(福島臨海鉄道)ゴール。JRの泉駅です。今日から3日間の泊り湯本へ向かいます。【まとめ】とうとう福島県に入りました。(まさかここまで来るとは)今回のセクションは、いわき市内を歩きます。何せいわき市は広いので。しかも、あの「山の神」柏原選手の出身地なので、かなり鍛えられるかも(怖い)。歩行距離 約22km

2023.12.26

コメント(0)

-

【行徳みんよう勉強中!】行徳音頭

【行徳みんよう勉強中!】行徳で昔諷われていた民謡を「日本民謡大観」収録曲を中心に紹介します。【行徳音頭】「主は沖へ出て」塩浜三番瀬公園ハー 主は沖へ出てマタ わたしは田んぼナーエ 夫婦揃って イッチャサッと 共稼ぎナーエ (ハア イッチャイッチャイッチャサッと) 私ゃ行徳マタ 塩浜育ちナーエ 色の黒いのは イッチャサッと 親ゆずりナーエ 行徳名物マタ 自慢は無いがナーエ 塩に新海苔 イッチャサッと 塩浜踊りナーエ 沖の鴎にマタ 汐時聞けばナーエ 私ゃ立つ鳥 イッチャサッと 浪に聞けナーエ 清き流れのマタ あの江戸川にナーエ 米とぐ娘の イッチャサッと 水鏡ナーエ 行徳名物マタ あの海苔さえもナーエ 好いた上なら イッチャサッと 身を焦がすナーエ 行徳よいとこマタ 名所のところナーエ のぼる朝日に イッチャサッと 波が散るナーエ「日本民謡大観」に収録。昭和17年7月7日千葉県東葛飾郡南行徳町にて録音。1966年(昭和41年)に原田直之さんがシングル「新相馬節」のB面として発表しています。元唄は安房地方の「いっちゃいっちゃ節」で、幕末~明治に流行っていたこの曲に当地の詞をつけたとされています。踊りの方は「塩浜踊り」と呼ばれ、塩田掻きから伝えられたとあります。千葉県一帯と茨城鹿島地方・福島相馬地方辺りに同系の唄があります。「壁塗甚句」も似ていますね。さて行徳音頭ですが、「大観」の方は演唱者は宇田川徳次郎・青山与五郎とありますが、女の人も含めて何人かで1コーラスごとに唄っています。さらに三味線(たぶん!)が1台伴奏していますが、何と言っても前奏と間奏の「いっちゃいっちゃ」ならぬ「ズンチャズンチャ」という音の適当に弾いている感じが大好きです。この三味線のリフが曲の個性に強いインパクトを与えています。日本の民謡でこのフレーズは他に思い当たりません。是非ともキース・リチャーズに聴いてほしいです。一方の原田直之さんVerは、オーケストラも入って民謡というよりも「歌謡曲風お座敷唄」or「お座敷唄風歌謡曲」といった感じです。レコードに「流行民謡」と記載されている通り、昭和のこの時代に流行った音なのでしょう。歌詞は順番は違えども「大観」と同じで、「ズンチャズンチャ」も上品に演奏されています。現在は近所の公園の盆踊りソングとなっています。(4人の会 田中さんからお借りしたドーナツ盤ありがとうございました。)ただ歌詞が同じということは「大観」Verは、昭和17年時点においては既にかなり整理されていると言えないでしょうか。その意味で気になることが2点あります。その1 「トコ」はどこへいった?市川民話の会が発刊した「市川の伝承民話」(第1集は昭和55年)には、当時の市内の古老から伝え聞いた民謡が何曲か収められています(歌詞のみ)。その中に「いっちゃさ踊り」「塩浜音頭」という「いっちゃ節」と同系と思われる曲がありました。そしてもう一つ、同じ頃文化庁が実施した「民謡緊急調査」があり、千葉県では教育委員会がネットで「房総の民謡」というタイトルで公開しています(音源のみ)。それらに掲載されている中の市内の曲を3曲(音源からの聞き取りのため、歌詞が違っていたらすみません)○いっちゃさ踊り(本行徳)(歌詞と音源) 前の流れはマタ あの江戸川でナーエ 裏で海苔打つ トコトントコトンと 音がするナーエ 千里寄せくるマタ 汐路を受けてナーエ たけよたけたけ トコイッチャサッと 磯の花ナーエ○いちゃいちゃ踊り(北国分)(音源のみ) 押せや押せさせマタ 二丁櫓で押せばナーエ 押せば港が トコイッチャナッと 近くなるナーエ○いちゃいちゃ踊り(若宮)(音源のみ) いちゃいちゃ踊りにマタ つい見初められナーエ ハイと返事を こりゃまったくだよ せなならぬナーエ下の句ですが、若宮の「こりゃまったくだよ」は、かなり独創的です。注目したいのが、本行徳と北国分の「イッチャサッと(イッチャナッと)」の前に「トコ」が入っていることです。元唄とされる「いっちゃいっちゃ節」には「トコ」はありません。推測ですが「トコ」とはおそらく1番の「トコトントコトンと」からの流用では。そして行徳音頭の歌詞を整理する過程で「トコ」が消えたのでしょう。しかし一方で、音頭は「いっちゃさ踊り」とは別の唄からの転用との可能性も否定できません。当初は音頭が昭和17年、この2曲が昭和55年録音なので前後関係が混乱したのですが、唄い手は音頭以前の唄を覚えていたのでしょう。「清き流れのマタ あの江戸川に」今井橋からその2 「主は沖へ出て」何をしていた?2番以降の歌詞を読んで、この点を説明している箇所がどうも見当たりません。ネットで踊りのサイトを拝見しましたが、見た限り動作は田畑作業と海苔作り、つまり「共稼ぎ」でいうところの奥さんの担当作業のみです。唄の主人公があくまでも「わたし」だからでしょうか。さて以下はまた推測ですが、普通に考えれば「主は」漁師かと思います。海苔養殖を主にスズキやイワシのほか小魚・貝類を獲っていたのでしょう。もう一つ製塩も考えられます。何と言ってもかつては行徳の中心産業でしたし、先述の「いっちゃさ踊り」の「たけよたけたけ磯の花」はまさしく塩焼を意味しているかと思います。そこで気になるのは行徳音頭はなぜ「音頭」なのか?です。歌詞がかなり整理されていると申しましたが、それは整理する目的があったからではないか。当初から「行徳音頭」を作ろうという制作の意図があったからだと考えます。たとえば市区町村が後援する民謡大会でオープニングにその地の○○音頭を唄い踊ることがありますが、行徳音頭もそのような類の曲ではなかったか。そうした曲の歌詞は大体、その時代の町の風景や四季の変化、未来へ向けての明るい希望を唄っていることが多いですが、であれば過去にすでに失われた風景を唄にするのは考えにくいです。製塩業は事実上明治の半ばには衰退し、大正6年の津波により海苔養殖の比重が増したと言われています。さらに昭和25年には漁業権を得ています。これらのことから、やはり「主は」漁師かと。ただ唄においては単に半農半漁という当時の生業スタイルを言い表したものと思われます。その他にも気になる点として、安房地方の「いっちゃいっちゃ節」がいつ頃どのように生まれたのか、なぜ湾奥エリア、特に市川市内で同系の唄が多く伝わっているのか、その経路と速度等々あります。特に伝播の速さという点では(ラジオ放送開始が大正14年)、例えばハイヤ節がおけさ節やアイヤ節になり、信州の追分が江差へ伝わった北前船ヒストリーとは異質な感じがします。ヒストリーというよりミステリーですね。ただ、そのミステリーこそ民謡の魅力の一つであると付け加えさせて頂きます。引き続き【勉強中!】です。

2023.12.24

コメント(0)

-

【2023年1月17日】市川歴史博物館

今回は、もう大分以前のことになりますが「市川歴史博物館」を取り上げます。今年(2023)1月に訪れましたが、その後各地の博物館・資料館を見て、それらと比較しても遜色のない内容ですので改めてご紹介します。(2023年1月時点のものです)べか作り入口入って最初に目につくのが、この「大べか」です。「大べか」は海苔採りをする「べか舟」の一回り大きいものです。主に船大工による製作についての説明です。道具の数々です。塩つくり行徳では昔から塩つくりが盛んに行われていました。大まかに言って、塩は海水から鹹水(濃い塩水)を採集し、煮詰めて精製されます。奈良時代頃から塩は塩田で作られるようになりますが、海水を運び上げて撒く「揚浜式」と、海水をその干満差を利用して塩田に引き込む「入浜式」とがあります。行徳では江戸時代頃から徐々に入浜式へ転換していったそうです。(塩の出来るまで)の説明初日○砂干し・・・・・塩場鍬(しょばくわ)で砂を塩田にまき散らす。○砂払い・・・・・払い竹で砂をたたいて平らにする。○砂寄せ・・・・・寄せ板で砂を集める。2日目○寄せ砂干し・・・・・前日に集めた砂を干し板を使って塩田に撒く(風通しを良くする)○塩水取り・・・・・塩場桶の上に塩場笊をおいて砂を盛る。そこへスマシを通して塩水を注ぐと砂に付いた塩分が桶の中に洗い流される。(「笊取り法」という)○塩焼き・・・・・塩水を土釜に入れて煮詰めて塩を採る。塩つくりは雨に弱いため夏場が最盛期、とありました。真夏にこれらの作業をするのは想像できないほど大変だったでしょう。江戸時代初期の、幕府による保護政策と水路の充実で行徳の湊も活気があったようです。その後は、幾度となく見舞われた洪水や津波による被害と、その度ごとに復活した行徳の塩業でしたが、江戸時代半ば以降は気候の安定した瀬戸内の塩に押され、明治の専売法実施と大正6年の大津波などにより終わりを告げました。海苔つくり行徳の海苔は、明治33年に南行徳村の初代村長が自費!で技術導入し、養殖に成功しました。海苔採りは12月、1月が盛期ですが、海苔はぬめりがあるので素手で摘み取っていました。こちらは想像できないほどの冷たさです。海苔切り・・・・・細かく刻む。(飛行機包丁!を使っていた時代もあった)海苔抄き・・・・・刻んだ海苔を簀(す)の上に乗せた木枠の中へ注ぐ。海苔干し・・・・・1枚1枚の海苔簀を葦簀(よしず)に張り、天日干しする。現在も三番瀬で養殖が行われています。(私は見てませんが「アド街」で取り上げられていたそうです)農作業と農具類の展示肥桶(こえおけ)大足、田うね万能、平鍬・・・・・田植え前の土つくり(何回か行う)の農具バイスケ(竹かご)・・・・・苗を本田へ運ぶ→「田植え」除草機・・・・・草取り(2,3回は行うようです)水車・・・・・田んぼへ水を引き込む「脱穀から貯蔵まで」万石通し、千歯扱(こ)き・・・・・脱穀の道具カラウス、唐箕(とうみ)・・・・・脱穀の道具以上、思い切り簡略した説明となりましたが、改めて米つくりの工程の多さに驚きます。昔の人の大変さと知恵には頭が下がります。「市川歴史博物館」おすすめです。是非一度行かれてみてはいかがでしょう。最寄り駅は北総線「北国分駅」です。行徳地区にもあったら良いのですが・・・・・参考文献「明解 行徳の歴史大事典」鈴木和明著「市川の伝承民話」市川民話の会編「日本生活図引1たがやす・2とる・はこぶ」須藤功編「浦安のかあちゃん農家」西脇いね著・・・・・隣町浦安が舞台ですが、昭和10年代から農業に関わった著者が農業の苦労と楽しさを生きた経験として伝えて、知識のみならず感動を与えてくれます。

2023.12.15

コメント(0)

-

【2023年5月26日】南中郷~大津港

こんにちは、エイヒロです。今回のセクション最終日、今日は南中郷から大津港へ向かいます。南中郷駅です。塩田川塩釜神社(鳥居の左は常磐線の線路、つまり神社は線路の向こう側となります。)奥の鳥居が最初に写したものです。踏切ではないので「立入禁止」とありました。足洗素鵞神社(足洗)分かりにくい所にあります。他人の家の敷地かと思いました。子渡神社(足洗)下桜井。R6陸前浜街道沿いです。同じく街道沿い、新築住宅・団地が多いです。津方神社(下桜井)神社近く。蔵の修復か? ただ地盤はかさ上げのようで、しかも隣の2棟は新築に見えるので、もしや古い蔵の移築か?下桜井集合写真のようです。海岸近く。海岸大北川(R6大北橋)磯原駅入口磯原駅閑散とした駅前風景も慣れました。夢窓疎石は、鎌倉~室町の作庭家で臨済宗の偉い禅僧です。北茨城市の臼庭というところで、悟りの境地を得たそうです。円福寺。こちらは一遍上人です。野口雨情さんの生家入口弟橘媛(おとたちばなひめ)神社。天妃山を登ります。水戸光圀公が腰掛けた石です。この景色を眺める為に。歴史民俗資料館(野口雨情記念館)R6街道沿いかなり広い敷地の墓地、「ありがとう」と書かれている墓石がありました。二ッ島国道は騒々しいので、堤防沿いを歩こうと思いましたが、波しぶきが堤防を越えるのを見て諦めました。野口雨情の「磯原小唄」の碑。手前に立てかけてあるのは何ですか?稲荷神社(神岡上)神岡上?下?辺り神岡下十字路常磐線の踏切辺り謎の煙突R6仁井田交差点の歩道橋からです。大津漁港。この辺も被害の大きかった所です。漁業歴史資料館「よう・そろー」ここは大変面白かったので、紹介します。御船祭というのが5年に一度行われています。係の方が熱く語って案内してくれました。船の陸上渡御があるそうで、確かに勇壮な感じがします。実際の船が展示されています。舵輪(だりん)。他にも漁具関係の展示があります。大漁旗吹き抜けの2階から見たところです。迫力あります。御船祭の次回は来年(2024)5月2日・3日です。大津漁港大津町三峯神社(大津町)安波大杉神社長松寺(大津町)絶対に誰も読めない「佐波波地祇(さわわちぎ)神社」入口。ここからが長いです。素鵞神社さらに登ります。稲荷神社やっと到着です。考えてみると、この神社は裏まで車で登れる道が通っていますが、そうでないところはどうやって資材を運ぶか、山上の神社のメンテナンスは大変です。妙音寺大津港駅へ向かう道レトロな看板こちらもレトロ、駅前にある建物です。ゴール。大津港駅です。【まとめ】「二ツ島」のところで、結局国道を歩くことになったが、いつの間にか歩道がなくなってしまった。(ここで言う「歩道」とはガードレールもしくは縁石もしくは車道と段差のある道、白線のみではない)反対車線には歩道があるが、横断歩道が無い。危ない思いをして渡った。と思ったら、こちらも遠くに歩道が無いように見えた。近寄ると辛うじて歩けた。交通量の多い道で歩道の無い道を歩くのは危険。国道でも少なからずある。事前の確認が必要!野口雨情記念館では、いかに多くの作品を残した人か分かった。民謡では「磯原節(藤井清水曲)」「三朝小唄(中山晋平曲)」が有名だが、これらは「新民謡」と言われる。では「新民謡」とは、ということになると「民謡」とは何か、他にも「俚謡」「俗謡」とかいう言葉もある。加えて、野口雨情は「新民謡運動」の中心を担っていた人だったが、その時代背景(日清日露戦争、国威発揚、関東大震災、ラジオの普及)と民謡や流行歌との関わりも説明を要する。つまりかなりややこしい話となる。民謡と船との関わりというと「北前船」「弁財船」等、歴史ばかり関心があったので、目の前の宇宙戦艦ヤマトのような船が漁船とは思わなかった。今の漁業の様子が垣間見えた。ネットで「巻き網運搬船」の回頭、接岸の動画を見て興奮した。今回のセクションはこれで終了です。次回からは福島県編です。歩行距離 約16km

2023.12.08

コメント(0)

-

【2023年5月25日】日立~南中郷

こんにちは、エイヒロです。今日は日立から南中郷へ向かいます。日立駅前です。駅前左手はオフィスビル街ですが、右手は工場群です。「踏切と海」ベタな構図ですが、見飽きません。本宮町滑川本町豊川稲荷。愛知県の豊川稲荷の分霊を勧請したものです。見捨てられた感があります。滑川本町塩釜神社愛宕神社。塩釜神社近くにありましたが、鳥居だけのような気がします。滑川本町田尻町種殿(じゅうどの)神社(田尻町)秋葉神社(境内にある不動堂の由来)田尻宿公民館小木津駅澳津説神社。オトツセツ?オクセツ?読み方色々あるようです。境内を掃除されている方がいました。日高町除草作業中です。R6(陸前浜街道)をくぐります。小木津浜(漁村らしい雰囲気です)東連津川(東連津橋から)奥の祠は「最上神社」とあります。(折笠町)折笠町川尻漁港民家の敷地内にある熊野神社森島酒造(川尻町)私は知らなかったのですが、歴史のある酒屋さんです。稲荷神社(塗り立てのようです)修繕中か塗装中のところに出くわしました。十王川護岸工事中です。館山神社(川尻町)蚕養(こかい)神社(川尻町)この辺の「小貝浜」の地名はここから来たようです。悲しい伝説です。養蚕業はインドから来たということでしょうか。こういう景色を見られるから、高い石段も登ってこれるのです。R6十王駅入口(実際の駅はさらに2km先)艫(とも・・・船尾のことです)神社(十王町友部東)十王駅近く十王駅十王川伊師本郷伊師。山林の中へ入ります。ここから高萩市です。突然、S字カーブの下り坂です。箱根の6区のようです。秋葉神社こちらは道路を隔てた別の秋葉神社の祠です。石滝。ようやく山林を抜けました。花貫川高萩市歴史民俗資料館。節電中のためか暗くて展示物がよく見えませんでした。高萩駅入口道路沿いにある巨大な馬頭観音、迫力あります。高萩も日立市同様、多いです。高戸辺り関根川赤浜。R6街道沿い。南中郷駅入口ゴール。南中郷駅です。【まとめ】昨日よりは、高低差なだらかなコースでした。小木津浜や川尻漁港は、民家の庭先にさり気なくサーフボードが立てかけてあったり、こじんまりとしてはいますが、雰囲気のよい町と思いました。歩行距離 約22.5km

2023.12.05

コメント(0)

-

【2023年5月24日】大甕~日立

こんにちは、エイヒロです。今日は大甕から日立へ向かいます。昨日とは打って変わってこの色、今日はモノクロでなくカラーです。大甕駅前です。日立電鉄線跡を走るBRT三代芳松像(久慈町)漁業の改良に功績のあった方です。久慈漁港。(何と鮮やかな色)釣り客が多いです。上を通っているのは、R245です。この階段を上ります。約150段ありました。日立灯台R245大甕駅入口交差点愛宕神社(水木町)泉が森泉神社(水木町)水木ささら。後でもまた出てきますが、日立市はささらの保存に熱心です。伐採作業中常磐線を渡ります。縞稲荷神社(森山町)厳島神社(東金沢町)池の中に島(厳島を表現しているようです。)天満神社(河原子町)塗り替えたばかりでしょうか。東福寺(河原子町)河原子港。実はあと階段を数段下りれば港へ行けたのだが、足が痛くて降りれませんでした。R245河原子十字路付近千石町熊野神社(千石町)随分とたくさんあります。さすが街道筋の歴史のあるところです。「・・・・・」常陸多賀駅です。多賀町。この辺は月「決」と書くようです。このほうが分かりやすいです。鹿島神社(会瀬町)「会瀬ささら」獅子の周りで踊る子供を「しゃぐま」と呼ぶらしいです。通常2人~4人ですが、3人の場合センターを誰にするか、余計な心配をしてしまいます。常磐線をくぐります。会瀬漁港漁港付近天満宮(会瀬町)八坂神社。登れる自信が無いので、諦めました。津神社(相賀町)相賀町日立駅近辺。背後にある配管とのミスマッチがなかなかです。須賀神社(若葉町)本宮町辺りR6山下町十字路付近郷土博物館。神峰神社(宮田町)宮田川ゴール。日立駅です。【まとめ】今日のコースは、海沿いと丘の上の町とで高低差がありすぎ。太ももパンパンです。郷土博物館は、特に日立鉱山の展示物が、長い歴史の中で毒排水、煙害、被害者との交渉、コスト高、労使問題等を乗り越えて、日本を代表する銅鉱山となるまでのプロセスが面白かった。歩行距離 約23.5km

2023.11.21

コメント(0)

-

【2023年5月23日】勝田~大甕

こんにちは、エイヒロです。今日から新たなセクションに入ります。今日は勝田から大甕へ向かいます。あいにくの天気ですが、勝田駅前です。吉田神社(市役所近くにあります。)笹野町馬渡辺りか?麦畑でしょうか、であればそろそろ収穫時期です。こちらは田植えしたばかりです。長砂熊野神社(長砂)長砂青面金剛東海村です。如意輪寺(照沼)R245この花は何でしょうか、沿道のかなりの距離に咲いています。村松虚空蔵尊(村松)後述します。日本三体虚空蔵尊のひとつです。この時は気付かなかったのですが、手前に狛犬ならぬ狛牛?と左側は不明。睨み付けている写真を見てビックリしました。隣にある大神宮村松国道から秋葉山神社(原研前)白方。所在不明の祠です。こちらは石造りですが、まわり雑草だらけです。豊受皇大神宮(白方)R245原電付近です。同じく、原電付近。今日は一日このような空です。末の松並 東は海よ。原電敷地内は撮影禁止です。久慈川(久慈大橋から上流方面)同じく、下流方面。日立市へ入りました。留町。茂宮川(新茂宮橋から下流方面。)同じく、上流方面。瀬上川久慈町。上は常磐線です。日立商高(久慈町)前。登り坂がかなりきつかったです。大甕神社。残念ながら工事中(修繕?)でした。神社前から駅方向。ゴール。大甕駅です。【まとめ】結局一日雨模様、気温も低かった。田植えが大分されつつあるようでした。前回泊まった水戸YHに、今回もお世話になります。後述村松虚空蔵尊の「霊験木」について、遭難時に船乗りが髷を切って髪を海へ投入する慣習が江戸時代にあったという話が、前回「民謡のふるさとを行く~磯節」で参考とした「和船(石井謙治著)」に書かれてありましたので、紹介します。元々、髪を海へ投げ入れるのは、龍神様の怒りを鎮めるため人身御供の代わりという意味合いだった。18世紀後半頃から、切った髷を船内の神棚へ供え、助かったら絵馬に付けて近くの金毘羅様へ奉納する形になった。青森深浦の円覚寺にはそういう絵馬が多数あるそうです。歩行距離 約20km

2023.11.18

コメント(0)

-

【民謡のふるさとを行く】「磯節」

【民謡のふるさとを行く】「磯節」ご存知「日本三大民謡」の一つとされている名曲です。元々は、この地で唄われていた櫓漕ぎ唄を祝町の引手茶屋の渡辺精作(竹楽坊)や那珂湊の藪木万吉などが整理して地元の芸妓さんに唄わせたもので、横綱常陸山が関根安中の唄に惚れ込み全国の巡業先に紹介して唄い広めたとか、多くの誕生秘話があるのでも有名です。(曲ができた経緯について、はっきりしたことがわからないからです。)それにしても櫓漕ぎ唄(宮城県あたりの「櫓囃し」から来てるらしい。)を題材に、どのようにして磯節となったのか。大いに興味のあるところです。(確かに下の句あたりの三味線の旋律は、漁師唄の匂いがしますが。)そして何と言っても、イントロの「ドンドン」です。あたかも岩礁に打ちつける波音のようです。中間部でも何度か出てくるこの「決め音」をいきなり頭に持ってくるセンスが素晴らしいです。(山中節もそうですね)現地を訪れて思ったのは、この「ドンドン」磯前神社に参詣する際の柏手の音にも聞こえます。だとすれば、磯節は「祈り」「願い」の唄とも思えます。昔から鹿島灘は海の難所とも知られていて、特に冬場は通過する低気圧による西風が多くの海難事故をもたらしたそうです。よく言われる「板子一枚下は地獄」の状況下で働く漁師や船乗りなど海の男たちの無事を願う土地の人たちの思いが、「磯節」を作りあげたと想像します。以下の資料を参考にしました。○「日本民謡大観 関東編」日本放送協会編○「和船Ⅰ」石井謙治〇「里海邸」さんのHP〇「磯節百科事典」(大洗町)HP

2023.11.15

コメント(0)

-

【2023年4月28日】水戸~勝田・阿字ヶ浦

こんにちは、エイヒロです。今日は、勝田・那珂湊から阿字ヶ浦方面へ向かいます。YHから水戸駅方面です。同じく、北西方面です。別雷皇太神(元山町)「関東三雷神」の一つです。「ささら」獅子舞のことです。R50(大工町の歩道橋から)水戸駅方面。同じく、赤塚方面。大工町芸術館。この塔を全部写そうとすると、こういうアングルになってしまいます。金町高架橋予習もなしに、目の前に現れるとビックリします。昭和7年築の配水塔だそうです。すばらしい。弘道館鹿島神社八卦堂検察庁前那珂川(水府橋)ここから、ひたちなか市です。枝川橋枝川早戸川(紅葉橋)枝川枝川~堀口加波山神社(堀口)鳥居の奥にポリタンクが見えますが、湧水で有名らしいです。(二人ほど汲みに来てました)確かにきれいです。水汲みすれば良かったと、後で後悔することに。川入餅(12月)・・・水難除けの行事(河童に引き込まれないよう)のようです。金砂神社(堀口)大柊の降竜伝説があります。(句読点があると、有難いです)勝田駅ひたちなか海浜鉄道。那珂湊へ向かいます。那珂湊駅手書きの名所案内。しかも上書きしているところが、いじらしいです。稲荷神社湊本町。藤屋ホテル。油絵具のようなタッチが渋いです。こちらも渋い。おさかな市場です。バンドル販売が得意です。向こうは卸売市場です。牡蠣の殻向きです。釣りもできます。常夜灯和田町鷹房稲荷和田町橿原神社(富士ノ上)津神社水門帰帆湊方面平磯方面牛久保漁運稲荷神社修祠記(大正7年)よく読めません。神社を出た辺りです。那珂湊漁港の北端。中央に鳥居のみが見えます。津波による消失か。殿山町辺り海の写真は、ビッグウェーブを狙って多くなりがちです。稲荷神社平磯町旧平磯漁港の辺りです。玄東稲荷神社(平磯町)金比羅神社(平磯町)平磯海岸浜に流木、沖にフェリー。磯崎町。赤坂稲荷神社か?酒列磯前神社磯崎漁港千人塚(磯崎町)海難犠牲者のものと思われます。阿字ヶ浦海岸。遠くに見えるのは火力発電所です。阿字ヶ浦町。これで海とはお別れです。堀出神社(阿字ヶ浦町)黄門様、ご活躍です。阿字ヶ浦駅。列車の手前に鳥居があります。「奉納」らしいです。デザインがシンプルで鉄道模型みたいです。このショットで、今回のセクションは終了です。電車に乗って、行徳へ帰ります。お疲れ様でした。【まとめ】相当熱い一日でした。海岸沿いは潮風が心地よく磯の香りもして気持ちの良いものでしたが、旧道を歩いているとコンビニがなかなか無いので、かなり困りました。海の写真をご覧になると分かるかと思いますが、高台を何度も登ったり下りたりで、地元行徳では経験できないものでした。この辺りまで来ると震災の爪痕が目につきます。三浜地方は海岸通りくらいまで(湊、磯浜は通り2本ほど町中まで)津波が来たようです。GW前日とあってか観光客が多い。帰りのひたちなか線も、ほとんど中国人韓国人でした。歩行距離 約18km

2023.11.10

コメント(0)

-

【2023年4月27日】水戸~大洗~那珂湊

こんにちは、エイヒロです。昨日とは打って変わって良い天気。今日は、大洗・那珂湊方面へ向かいます。水戸駅です。鹿島臨海鉄道です。東水戸~常澄間(車内から)代搔き作業と思われます。ホームで改札業務?(常澄駅)ちなみに交通系は使えません。常澄~大洗間(車内から)涸沼川大洗駅新町辺り今まで内陸部を歩いてきたので、海が近いと思うとワクワクします。「東光台南」交差点護国寺ゴルフ場へ行く道(間違ってしまった。)山村暮鳥の碑暮鳥のことは今まで知りませんでしたが、印象に残る詩です。松間に見える海。キター!という感じです。先ほどの詩ではありませんが、「あまりに広すぎる蒼空なので、雲もまた途方にくれている」ようです。海側から見た松です。(船頭の目線のつもり)磯前神社(公園側から失礼します。)拝殿御嶽神社なかなか分かりづらい所にあります。(同じところを何度も行き来しました)やっと見つけました「磯節発祥の地」碑安中さんの唄が流れます。海岸通りへ降ります。先ほどの碑は、観光バスの駐車場から行くと分かりやすかったみたいです。有名な「魚来庵」です。二の鳥居「海」といえば ドビュッシー否! ここは天下の磯節ぞ!「里海邸」磯節関連のHPを拝見させていただきました。こちらも老舗です。一の鳥居サンビーチ通りを西へ。直売センター。陸側フェリー乗り場マリンタワー海浜公園サーファー着替え中?茨城港ここからは、バス通りをゴルフ場方面へ戻ります。1日1本ですか?大貫町肴屋本店(曲松)曲松金刀比羅神社弁天堂西福寺「磯節」の碑。大洗一中前にあります。曲が流れたら、何となくその場を離れるのに気が引けて、結局最後までそこで聞いていました。ゴルフ場脇願入寺(祝町)祝町。昔は遊郭があったらしいです。祝町。ちなみに磯浜町からここまでを「いささかリンリン通り」と言うらしいです。茨城船甚句の碑。川向こうだと思っていたのが、目の前にあったのでビックリしました。那珂川(海門橋から)上流側湊公園。ひたちなか市に入りました。那珂川上流方面、涸沼川と合流する辺りです。光圀公の別荘「お浜御殿」と言ったらしいです。天満宮(湊中央)湊中央宇賀魂神社(釈迦町)勇稲荷神社(釈迦町)。モダンな造りです。那珂湊駅。ここから引き返して水戸方面へ向かいます。山上門(栄町)栄町湊大橋ここから水戸市です。小泉町。奥は鹿島臨海鉄道の高架、つまり電車内から撮影した水田です。川又町。高架のカーブが見事です。川又町。代搔き作業と思われます。川又町。石垣が目を引きます。塩崎町。いつか運転してみたいです。塩崎町。カラオケ店?折居神社(塩崎町)大串町バス停「大場原」。一昨日、断念した地点です。やっと一本線がつながりました。ゴール。水戸駅です。【まとめ】昨日とは打って変わっての好天でした。「エイさんぽ」始まって以来初となる海の登場で感激、風が冷たく心地良かった。最後「大場原」へ到達した時は、一昨日のリベンジを果たした気持ちでした。勢いで水戸駅までそのまま歩いてしまった。疲れました。歩行距離 約33.5km

2023.10.27

コメント(0)

-

【地元でエイさんぽ】行徳五ヶ町例大祭

2023年10月15日(日)行徳五ヶ町例大祭が行われました。あいにくの雨模様でしたが、神輿渡御の様子をほんの一部見てきました。私が見たのは本行徳2丁目、3丁目辺りです。囃子太鼓の 音に吸い寄せられてやってきたのは 行徳街道そぼ降る雨など ものともしない白装束の 男たち 2丁目正面から「さし」右後方から回ります。(「さし」片手で差し上げること)「さし」右から「さし」前方左からおっと危ない 受け 左前方から中腰 移動します 台座へ乗せます。 神事です。3丁目です。 「地すり」(地面すれすれまで下げること)右から 右前方から前方左から 左から左後方から 後方左から右後方から 「さし」左から揉み手(「揉む」かつぐこと)の人たちが、実に充実している表情をしていたのが印象的でした。行徳神輿については「わっしょい!行徳」というHPで、より詳しくわかりやすい解説がありますので是非ご覧ください。雨が降れども 心は晴れやか行徳みこしは やめられぬ

2023.10.25

コメント(0)

-

【2023年4月26日】水戸市内

こんにちは、エイヒロです。今日は予報通り雨なので、市内を「エイさんぽ」します。桜山橋から。稲荷神社(見川)徳川博物館通り護国神社「桜田門外の変」の解説。志士達は当神社に合祀されています。常磐線の跨線橋から、護国神社鳥居と猩猩橋。同じく、水戸駅方面。偕楽園と貨物列車です。こちらは偕楽橋から千波湖です。東湖神社常磐神社。雨に煙る神社も趣がありますが、意外に降っています。県立歴史館。特別展「鹿島と香取」を見てきました。2Fではビデオ上映もしていました。この特別展は、利根川を挟んだ鹿島神宮と香取神宮の歴史・文化についての展示で、大変興味深いものでした。個人的には、利根川の水運の歴史が面白かった。(地元の江戸川が昔は利根川の本流だったので)また、立原杏所の「行徳夕照図(当館所蔵)」を拝見できて良かったです。同じ敷地内の「水戸農業高校本館」同じく「水海道小学校本館」国道50号、大工町3。稲荷神社(新荘)国道50号、大工町。松の木通り。飲食街(歓楽街)です。有名な山口楼さんです。かつてはこの辺り芸妓さんが闊歩していたのでしょうか。国道118号を越えて、神明宮です。足元が危うそうなので、上るのは断念。水戸八幡宮本降りになってきました。祇園寺(八幡町)桂岸寺(松本町)格さんの墓があるそうです。ほっこりします。「びんころ地蔵」とも言うそうです。水戸殉難志士の墓。「天狗党の乱」はじめ維新の殉難者の墓です。その整然さと数の多さに驚きました。回天神社本日はここで終了です。宿へ戻ります。【まとめ】結局1日雨でした。下半身ずぶ濡れでひどかった。今までが恵まれすぎでした。歴史観で観た鹿島神宮と香取神宮には、いつか訪れてみたいと思います。市内へ入ってから、さすがに光圀公と斉昭公の名を頻繁に目にするようになりました。また、維新で命を落とした若者が多かったためか、関係するスポットが多かった。歩行距離 約11km

2023.10.21

コメント(0)

-

【2023年4月25日】内原~水戸市(大場町)

こんにちは、エイヒロです。今日は、内原から水戸駅方面へ向かいます。このセクションからは現地宿泊します。内原駅です。地蔵院(内原町)鹿島神社(内原町)筑地町。奥にイオンが見えます。筑地町。芽が出ています。庚申塔と青面金剛(筑地町)鹿島神社(飯島町)飯島町。鹿島灘沿岸から栃木、群馬方面への「塩街道」不動尊(飯島町)何のための紐?桜川国道50号(河和田)右側の碑には「聖徳太子」の文字が?庚申塚(河和田)鹿島神社(河和田)馬頭尊(河和田)二十三夜塔(河和田)吉田神社(河和田町)源義家が戦勝祈願したそうです。日吉神社(見川)見和護国寺(見川)好文橋桜川千波公園。ここで休憩です。今日は、まだ時間があるので大洗方面へ向かいます。千波神社です。逆川(本郷橋から)常陸第三宮の吉田神社(宮内町)元吉田町。水戸大神楽発祥の地です。薬王院(元吉田町)見事な茅葺きです。野木神社(元吉田町)酒門町「大場原」バス停まで行ったところで本日は終了にします。(疲れました)少し引き返して、ここからバスで水戸駅まで行きます。偕楽園近くのYHに泊まります。4日間お世話になります。【まとめ】今日は1日天気よし。風は冷たく爽やかでした。内原へ行く途中、前回休みだった宍戸の歴史民俗資料館へ行く予定でしたが、開館が午後からだったので、断念しました。予定変更して大洗まで行けるかと・・・やはり無理でした。(明日雨の予報だったので、できるだけ距離を稼ごうと)今後は決して無理をしない「エイさんぽ」の精神で参ります。歩行距離 約21.5km

2023.10.19

コメント(0)

-

【2023年4月21日】岩間~内原

こんにちは、エイヒロです。今日は、岩間から内原へ向かいます。岩間駅前です。下郷。木陰で休憩中です。とんび?が飛んでいます。(初めて見ました!)国道355号線です。稲荷神社(下郷)下郷六地蔵鹿島神社(下郷)南小泉南小泉。こういう光景に出くわすと心がなごみます。香取神社(南小泉)R355。涸沼川手前です。平神社歴史民俗資料館。残念ながら月水金は休みでした。末広稲荷(平町)宍戸駅大田町。もう田植えがされています。唯信寺。右端が親鸞聖人です。飛龍神社(大田町)大田町。少し高台です。友部駅JTの工場前です。高房神社(鴻巣)鴻巣涸沼前川小原城跡御城稲荷神社小原保呂輪神社(小原)小原神社小原フェラーリレッドのトラクター。カッコ良いです。三湯神社。いよいよ水戸市に入りました。明神社三湯町。R50号線上の歩道橋から。水を入れている or 抜いている田。三湯町。用水路と街並みが美しいです。八坂神社(中原町)ゴール。内原駅です。【まとめ】今日は、本当に暑かった。1日半袖シャツで通しました。汗だくで「夏なんです(はっぴいえんど)」を口ずさんでいました。コンビニがあまり無いので、水が危なかったでした。今回「笠間稲荷」は通過してしまったので、いつか訪れたいと思います。歩行距離 約17km

2023.10.18

コメント(0)

-

【2023年4月13日】石岡~岩間

こんにちは、エイヒロです。今日は、石岡から岩間へ向かいます。石岡駅前です。金刀比羅神社石岡市街です。若宮八幡宮奈良時代からあるのですね。常陸国分寺跡薬師如来都々一坊扇歌堂私の先生も「常陸都々逸」を唄っていました。こんなところで巡り合えるなんて・・・。屋根の裏側です。北府中。何か植えているようです。北府中辺り。ソーラーパネル常磐道「石岡小美玉IC」付近です。小美玉市へ入りました。鹿島神社(羽鳥)稲荷神社(羽鳥)羽鳥鹿島神社(羽鳥)羽鳥十字路付近羽鳥駅東成井。再び石岡市です。生垣がきれいです。巴川。笠間市へ入りました。息栖神社(福島)福島。こちらも庭木や生垣が整えられています。見事な色。何て木でしょうか。市野谷稲荷神社(市野谷)市野谷気が遠くなるほどの直線道路です。やっと踏切です。左端のおじさん(同じく写真を撮っていた)と、すれ違いざまニッコリ。山王神社(市野谷)祠があるだけでしたが、花が植えてあったりして整備されていました。八坂神社(泉)田起こし中?奥は愛宕山(泉)またもや八坂神社(泉)下郷六所神社(下郷)左の石碑には「文政十年」と書いてあるような。岩間駅です。駅を越えたところにある合気神社。合気道の神社らしいです。ゴール。再び岩間駅です。【まとめ】この日は黄砂が飛来、山々が霞んで見えました。集落内は本当に静かで、ウグイスや蛙の鳴き声がよく聞こえました。鼻歌を歌っても、辺りに聞こえそうです。いかがでしたか。これでもかというほどの田園風景。さすがに飽きてきたかと思います。私も歩いていてそう思いました。と同時に、昔の人もこのような面持ちで旅をしたのだろうか、と思わずにいられませんでした。歩行距離 約18km

2023.10.17

コメント(0)

全61件 (61件中 1-50件目)