PR

カレンダー

コメント新着

キーワードサーチ

ご存知の事だとは思いますが長野と新潟県の県境は山と山の間を通る、もしくは純粋に山登り区間になります。

上越市(新潟県)はライブカメラを設置していてこの辺一体を見ることができます。

(にいがたLIVEカメラ 上越/一般道等で検索できます)

冬場はこちらのライブカメラでどの程度の雪が降っているか、積もっているかを確認するのですが…

そら、数メートルも積もる場所です。一般的な雪かき道具は役に立ちません。

なので除雪車などの重機が必要になってきます。

↓がその重機・除雪車。

私の住まいの周辺でも除雪車はたまに走りますがブルドーザーの様なもの。

こちらは見た目、ブルドーザーというよりはクレーン車に近い印象です。車体本体は。

改めて全体を見てみると像とかに近いかな?とは感じます。

こう、なんかツノみたいになってますしね。

いや、これは角度の問題か…。

大きさは4トントラック位の大きさだったかな。写真を元に思い起こしての感想です。

我が家のわんこはミニチュアダックスとしては大きいですが比較するとこんなに小さくなります。

こちらは真後ろから。

『謙信号』

意外とサビがないのが手入れをされているという事かな。

雪国の冬道は道路に塩カルが撒かれますので特になにもしていないと車体下部が直ぐに錆びて腐食してしまいます。

錆びている部分が下部ではなく後ろなのは年月による風化な感じがします。

ま、車体を持ち上げて下部を直接確認してみないと実際の劣化はわかりません。

なので中古車等を購入検討をしている人、特に雪国出身の車は車体の下部をよく見ないと痛い目を見ることになります。

ありがとう、AI!

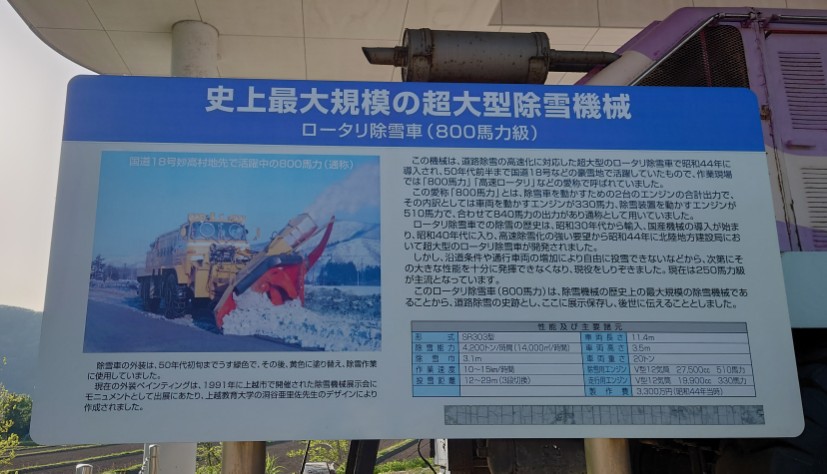

史上最大規模の超大型除雪機械 ロータリ除雪車(800馬力級)

この機械は、道路除雪の高速化に対応した超大型のロータリ除雪車で昭和44年に 導入され、50年代前半まで国道18号などの豪雪地で活躍していたもので、作業現場 では「800馬力」 「高速ロータリ」などの愛称で呼ばれていました。

この愛称「800馬力」とは、除雪車を動かすための2台のエンジンの合計出力で、 その内訳としては車両を動かすエンジンが330馬力、除雪装置を動かすエンジンが 510馬力で、合わせて840馬力の出力があり通称として用いていました。

ロータリ除雪車での除雪の歴史は、昭和30年代から輸入、国産機械の導入が始ま り、昭和40年代に入り、高速除雪化の強い要望から昭和44年に北陸地方建設局にお いて超大型のロータリ除雪車が開発されました。

しかし、沿道条件や通行車両の増加により自由に投雪できないなどから、次第にそ の大きな性能を十分に発揮できなくなり、現役をしりぞきました。現在は250馬力級 が主流となっています。

このロータリ除雪車(800馬力)は、除雪機械の歴史上の最大規模の除雪機械であ ることから、道路除雪の史跡とし、ここに展示保存し、後世に伝えることとしました

除雪車の外装は、50年代初旬までうす緑色で、その後、黄色に塗り替え、除雪作業 に使用していました。現在の外装ペインティングは、1991年に上越市で開催された除雪機械展示会に モニュメントとして出展にあたり、上越教育大学の洞谷亜里佐先生のデザインにより 作成されました。

800馬力というと高級スポーツカーとかと同レベルになるのかな?

除雪車がそれだけ馬力が必要になるのはわかるけどスポーツカーにそんなスペックって必要なのか?

と感じますね。

それこそ350馬力の黄色い車が150馬力のどノーマル車に下りで負けたりするのだから…

【全品ポイント増量!】 トミカプレミアム unlimited 12 頭文字D RX-7 (高橋啓介)

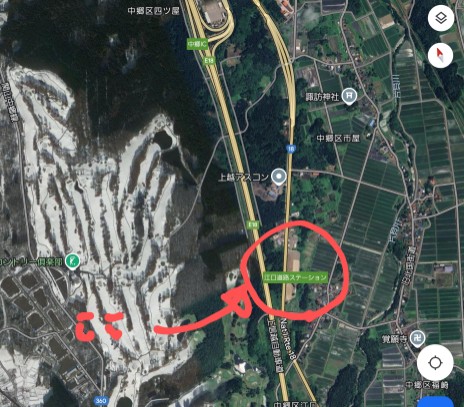

今回のお話の場所は国道18号の妙高市。江口道路ステーションという場所。

最後に場所だけGoogleマップより紹介して終わりにしたいと思います。

サイト下部の動画もよければクリックして頂けると励みになります。

それでは、また。

-

刈羽PAから道の駅 越後出雲崎 天領の里へ。 2025.11.07

-

柏崎市の静かな『みなとまち海浜公園』を… 2025.11.05

-

車中泊演習の新潟めぐり。in『恋人岬』 2025.10.31