テーマ: 日記を短歌で綴ろう(3844)

カテゴリ: 一日一首

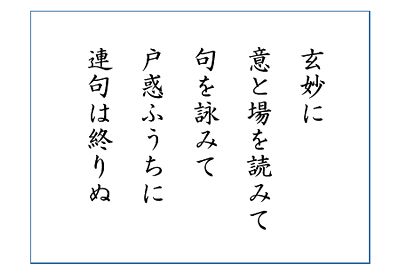

♪ 玄妙に意と場を読みて句を詠みて戸惑ふうちに連句は終りぬ

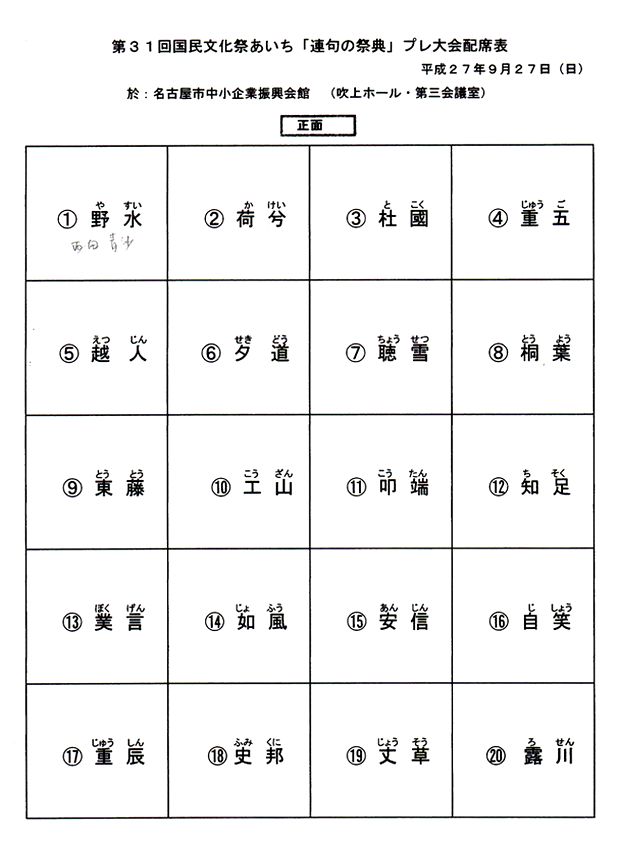

プレ大会だし、連歌というものの話題は普段あまり聞いいたことがないので、こじんまりした会なのかと思っていたが、行ってみて驚いた。大きな部屋一杯に机が並び、4つのテーブルごとに名前が付けられていてその数何と20番まであった。

およそ120人の参加

これがいわゆる「座」というものらしく、申し込みの名簿によってその席に振り分けてある。私は1番の「野水」という名の席だった。1テーブル6人で、同じ席には大分から参加した女性も。

この席に付けられた名前は、尾張の俳人の名前で芭蕉とゆかりのある人達らしい。芭蕉とこの尾張は誠に縁が深く、何度もこの地を訪れて歌仙を巻いたことが記録に残っているという。

名古屋市内に逗留しては連句の会を催していたというから、これは尾張人にとっては誇らしいことこの上ない。その足跡を如実に表わしているのが歌碑の存在。蕉風発祥の地としてTV塔の東北の足下にその碑があるという。

ここで行われたものが、五歌仙「冬の日」として刊行されている。そのメンバーが席の名前の1~4番に当たるのだとか。碑がある事も知らなければ、芭蕉が名古屋の城下、中区桑名町通りと京町通りの交わる界隈に滞在しては、当時の有力な町人と文化交流していたなど、全く知らなかったのだから勿体ない事だ。

連句の実作の前に「芭蕉と名古屋」というテーマで講和があり、そこで如何に芭蕉が名古屋近辺に深いかかわりのあった人かを聞き、俳句には無学の私は目から鱗の1時間だった。

七里の渡しから熱田神宮、その南門前の桐葉(とうよう)旧宅と鰻で有名な蓬莱軒、近くの妙安寺境内にも碑がある。東海道を東へ下った笠寺観音、鳴海の宿にも芭蕉ゆかりのものが残されれいるんだねえ。鳴海の千句塚公園にある「千鳥塚」の碑面の文字は、芭蕉の直筆という意味で非常に貴重なものだそうだ。

さて、肝心の連句はと言うと、一言で言えば「難しい」というのが本音。575の句に77を付けるのに、短歌の様にセットで考えては駄目で、別のものを持って来なくてはいけない。かと言って何でもいいわけではなくある程度の関連性のあるものでなければならない。次もまた575、77と続くわけだが、つかず離れず行くかと思えばポーンと飛んだりする。月を詠めとか花を詠えとかが間に入り、とにかく前の句に囚われることなくイメージを先へ先へと進めて行く。ここが連句の重要なポイントらしい。

どなたかが「 ドラマのシナリオを書くようなイメージで捉えると分かり易い 」との事で、とてもよく分かる説明だと思った。自分を詠む、他人を詠むを交互にして、季節も進めながら禁止の決め事をも考慮していく。とても複雑でややこしいが、慣れてくればどうってことないのかも知れない。「捌き手」という仕切りの人が進行を取りしきり、助言をし、場合によっては手直しもする。この「捌き手」によって場に提出された句が一つ選ばれるので、当然その「捌き手」の個性も反映する。

連句というものの、ほんの一端を垣間見ることが出来、とても良い経験になった。

規則が厳しく設定されていることでその奥深さが増し、展開の妙味が生まれるということ。その時々のメンバーや捌き手によっても変わっていく、まさに一期一会の即興ライブ。全くもってジャズに近い世界だ。これは大きな発見だ。

何だってそうだが、あんなに難しいと思ってたことが出来るようになると、そう思っていたことが嘘のように感じるもの。いつか連句にもそんな日が来るのだろうか。

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

☆ 短歌集 「ミソヒトモジ症候群」 円居短歌会第四歌集2012年12月発行

● 「手軽で簡単絞り染め」

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[一日一首] カテゴリの最新記事

-

◆ 満10年となりました。 2016.05.07 コメント(2)

-

◆ 長年の便秘が治った様な爽快な気分。 2016.05.06

-

◆ 思い付きの出たとこ勝負 2016.05.05

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

サイド自由欄

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

コメント新着

© Rakuten Group, Inc.