カテゴリ: 話題・情報

♪ 自民党は分裂解体するべきとわが家のナニが言っております

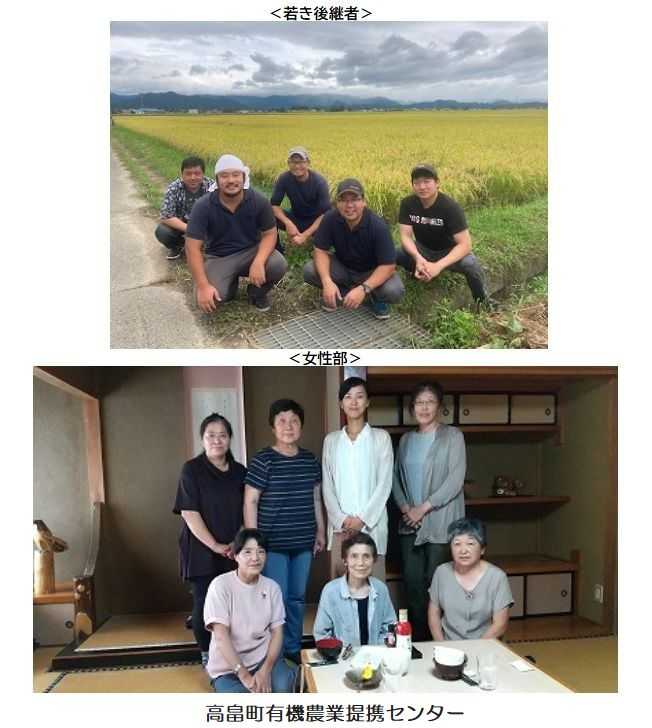

「山形県高畠町」

農業を営みながら詩の創作を続ける日本を代表する農民詩人「星寛治(’23年12月逝去)」が1973年に近代農法脱却を提唱し、 有機農業の米作り

を中心に独自の道を歩んできた先駆的地域。

敗戦後の希望に燃えた米増産時代から急転回の「減反」。農業の近代化に伴う「機械貧乏」や「出稼ぎ」。時代の荒波を乗り越えようと、高畠の青年たちは国が推進する規模拡大の道ではなく、有機農業へと進んだ。その活動は有吉佐和子の「複合汚染」で紹介され、安全な食を求める都会の消費者たちとの産直提携が誕生。

しかし、高畠町でも急速に兼業農家の離農が進み、地域農業崩壊への不安が広がっているという。HPの制作・運営もメンバーがこなしている。対外的な事務なども人手が足らず、問い合わせや情報交換などへの対応が難しいことから、連絡先が記述されていない。町の観光協会に問い合わせてその内情を知った。

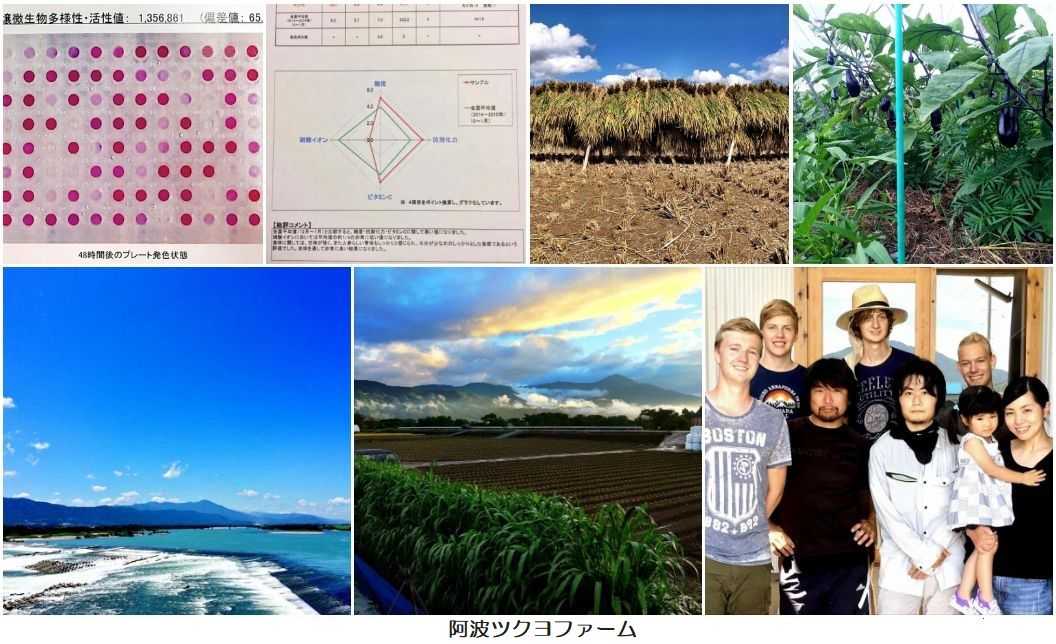

リジェネラティブ農業(環境再生型農業)を主題に、農業で脱CO2を行うとともに土壌を修復・改善しながら自然環境の回復を図り、 不耕起自然栽培 を行っているのが 「阿波ツクヨミファーム」 。

「基本的な活動方針」

1. 前作物を残す

前の作物の残りをそのまま地表に放置し、それらが土壌の表面を覆ってくれます。それによって風雨による土壌流出を緩和することができます。

2. 除草する時は根を残す

雑草を処理する時も、根ごと抜いて捨てるのではなく根の上の方で刈り、刈ったところより下の根はそのまま土に残します。土の中に残った根が酸化することで、養分や水分を通すホースのような役割を果たします。これによって土壌の排水性も保水性も良くなり、全体に栄養が行き渡る水はけの良い土壌になります。

3.虫害対策

農薬をまかずに虫害対策ができるの?と不思議に思う方もいるかもしれません。虫害対策のアプローチの一つにコンパニオンプランツを取り入れる方法があります。コンパニオンプランツとは、育てたい野菜や花のそばに植えることでよい影響をもたらす植物のことです。例えば、ナスの苗の横に小さなネギを植えることでナスの虫害対策をします。

4.省力化

耕さないため省力化でき、耕していた分の時間を他のことに使えたり、人件費を削減したりすることにも繋がります。

5.根と茎

耕していない土地を根が突破していくため、トラクターでは届かない深層部まで根が土地を耕していきます。この活力のある根が茎を太くしています。

常滑市でも少数の仲間内で、 「 不耕起、無施肥、無農薬 」 の米作りをしている人たちがいる。

知多市には、 「 MEDI FARM(メディファーム) 」 をオープンして、無農薬による農業を始めた女性がいる。30代に“アーユルヴェーダ”のハーブ療法の世界にノメリ込み、40代になって今こそ農業をやる時だという天啓のごとき閃きで、3年前から営農活動をしている。

昔から伝わる日本の伝統医学・民間療法への追及を始めるとともに、日本の食料自給率が低迷する昨今の状況を改善すべく熱い思いを持って、無農薬の稲作も始めているという。夢を語るその目は輝きを放って眩しいほどだ。

「 節水型乾田直播 」 という、水を入れない陸稲農法もある。「ビール酵母細胞壁」の特殊液体肥料を種に含ませることで、ポジティブストレスを与えたものを、トラクターで直播きするというもの。埼玉県北葛飾郡杉戸町の 農業法人「ヤマザキライス」 が行っている。収量は、10アールあたり30キロから40キロ、率にして7%から8%減ったという。

田んぼに水を張らないため、雑草が発生しやすいことが最大の課題で、 「ザルビオヘルシーフィールド」サービス という、農薬散布と雑草除去管理プログラムの実証実験では、複数の作業が重なる期間に労働量をピークカットでき、「すべてのほ場で雑草害の極小化に成功し、収量はほぼ移植水稲並みを確保」できたという。

今後は「連作障害」の有無を数年単位で検証する段階だという。

国は、米を増産して余ったら輸出すればいいとか、農業の後継者をどうするかというと、補助金で支えるとか言っている。

相変わらずの農政族と農協の癒着構造を維持しようとする、机上の空論を交わしているばかり。ドラスチックに変えることはできないとばかりに、後手後手にまわる政策に農家は翻弄され続けている。

この際、本来の “本当の米作り” をするべき時だと思う。農協はもういらない。解体するべきだ。 「不耕起、無施肥、無農薬」 で米を作る方へ、思い切って舵を切るべき時だと思う。そう思っている人は日本中にたくさんいるんじゃないでしょうか。

「耕さない田んぼ」 については「木村秋則」さんの壮絶な格闘と実践で証明されていることを以前( 2013年10月28日 )にも書いた。’80年初頭には広く世間に知られているのに、効率優先、一部で注目されたものの収益優先のために否定され、広く普及するには至っていない。

農家は、農業機械購入などで農協からの借金で雁字搦め。減反政策で米を作ることを拒否され、若者は後継者になることを否定され、農業をまるで悪者のように扱って来た。その裏で議員が暗躍し、うまい汁を吸って弱い者いじめをしてきた結果が、今の状況をもたらしたといってもいいでしょう。

大規模農業でないと採算が合わないという発想を止めて、“人間本来の姿を取り戻すために米作を活かしていく” という考えに変える時期が来たと思うべきではないでしょうか。若者も参入したくなる方策を考え、互いにアイデアを出し合っていけば、まったく新しい視点での農業を創り上げていくことは可能だと思います。年寄りは口を出すべきではない。

上に書いたような 「不耕起、無施肥、無農薬」 を行っている人たちは全国にたくさんいるようですが、暇と手立てがないばかりに横の繋がりが為されていない。個人の力では限界がある。交流による情報交換が必要だし、普及させるには大きなパワーとムーブメントが必要だ。市町村単位で取り組むべきものでしょう。

世間の常識というバイアスに邪魔されて拡がって来なかった面があるが、今はその気になれば情報は瞬時に手に入るし、繋がることが出来る。

地球温暖化はもう止められないところまで来ている。そして、食料危機は早晩やって来る。やって来てからでは遅い。日本には米がある。主食でもある米を、自然環境を含めたものとして 「国民全体で、新しい文化として根付かせていくこと」 が必要だと思う。

今度の参院選にはそんなビジョンを持った候補者は見当たらない。なにか拠点になるようなものが出来ないだろうか。

不耕起栽培 は、カンボジアでフランス、米国、スイス、スウェーデン、日本など各国の様々な機関によって、環境保全型農業をめぐる共同プロジェクトが進められているし、実際にすでに導入している国がある。

敗戦後の希望に燃えた米増産時代から急転回の「減反」。農業の近代化に伴う「機械貧乏」や「出稼ぎ」。時代の荒波を乗り越えようと、高畠の青年たちは国が推進する規模拡大の道ではなく、有機農業へと進んだ。その活動は有吉佐和子の「複合汚染」で紹介され、安全な食を求める都会の消費者たちとの産直提携が誕生。

しかし、高畠町でも急速に兼業農家の離農が進み、地域農業崩壊への不安が広がっているという。HPの制作・運営もメンバーがこなしている。対外的な事務なども人手が足らず、問い合わせや情報交換などへの対応が難しいことから、連絡先が記述されていない。町の観光協会に問い合わせてその内情を知った。

リジェネラティブ農業(環境再生型農業)を主題に、農業で脱CO2を行うとともに土壌を修復・改善しながら自然環境の回復を図り、 不耕起自然栽培 を行っているのが 「阿波ツクヨミファーム」 。

「基本的な活動方針」

1. 前作物を残す

前の作物の残りをそのまま地表に放置し、それらが土壌の表面を覆ってくれます。それによって風雨による土壌流出を緩和することができます。

2. 除草する時は根を残す

雑草を処理する時も、根ごと抜いて捨てるのではなく根の上の方で刈り、刈ったところより下の根はそのまま土に残します。土の中に残った根が酸化することで、養分や水分を通すホースのような役割を果たします。これによって土壌の排水性も保水性も良くなり、全体に栄養が行き渡る水はけの良い土壌になります。

3.虫害対策

農薬をまかずに虫害対策ができるの?と不思議に思う方もいるかもしれません。虫害対策のアプローチの一つにコンパニオンプランツを取り入れる方法があります。コンパニオンプランツとは、育てたい野菜や花のそばに植えることでよい影響をもたらす植物のことです。例えば、ナスの苗の横に小さなネギを植えることでナスの虫害対策をします。

4.省力化

耕さないため省力化でき、耕していた分の時間を他のことに使えたり、人件費を削減したりすることにも繋がります。

5.根と茎

耕していない土地を根が突破していくため、トラクターでは届かない深層部まで根が土地を耕していきます。この活力のある根が茎を太くしています。

常滑市でも少数の仲間内で、 「 不耕起、無施肥、無農薬 」 の米作りをしている人たちがいる。

知多市には、 「 MEDI FARM(メディファーム) 」 をオープンして、無農薬による農業を始めた女性がいる。30代に“アーユルヴェーダ”のハーブ療法の世界にノメリ込み、40代になって今こそ農業をやる時だという天啓のごとき閃きで、3年前から営農活動をしている。

昔から伝わる日本の伝統医学・民間療法への追及を始めるとともに、日本の食料自給率が低迷する昨今の状況を改善すべく熱い思いを持って、無農薬の稲作も始めているという。夢を語るその目は輝きを放って眩しいほどだ。

「 節水型乾田直播 」 という、水を入れない陸稲農法もある。「ビール酵母細胞壁」の特殊液体肥料を種に含ませることで、ポジティブストレスを与えたものを、トラクターで直播きするというもの。埼玉県北葛飾郡杉戸町の 農業法人「ヤマザキライス」 が行っている。収量は、10アールあたり30キロから40キロ、率にして7%から8%減ったという。

田んぼに水を張らないため、雑草が発生しやすいことが最大の課題で、 「ザルビオヘルシーフィールド」サービス という、農薬散布と雑草除去管理プログラムの実証実験では、複数の作業が重なる期間に労働量をピークカットでき、「すべてのほ場で雑草害の極小化に成功し、収量はほぼ移植水稲並みを確保」できたという。

今後は「連作障害」の有無を数年単位で検証する段階だという。

国は、米を増産して余ったら輸出すればいいとか、農業の後継者をどうするかというと、補助金で支えるとか言っている。

相変わらずの農政族と農協の癒着構造を維持しようとする、机上の空論を交わしているばかり。ドラスチックに変えることはできないとばかりに、後手後手にまわる政策に農家は翻弄され続けている。

この際、本来の “本当の米作り” をするべき時だと思う。農協はもういらない。解体するべきだ。 「不耕起、無施肥、無農薬」 で米を作る方へ、思い切って舵を切るべき時だと思う。そう思っている人は日本中にたくさんいるんじゃないでしょうか。

「耕さない田んぼ」 については「木村秋則」さんの壮絶な格闘と実践で証明されていることを以前( 2013年10月28日 )にも書いた。’80年初頭には広く世間に知られているのに、効率優先、一部で注目されたものの収益優先のために否定され、広く普及するには至っていない。

農家は、農業機械購入などで農協からの借金で雁字搦め。減反政策で米を作ることを拒否され、若者は後継者になることを否定され、農業をまるで悪者のように扱って来た。その裏で議員が暗躍し、うまい汁を吸って弱い者いじめをしてきた結果が、今の状況をもたらしたといってもいいでしょう。

大規模農業でないと採算が合わないという発想を止めて、“人間本来の姿を取り戻すために米作を活かしていく” という考えに変える時期が来たと思うべきではないでしょうか。若者も参入したくなる方策を考え、互いにアイデアを出し合っていけば、まったく新しい視点での農業を創り上げていくことは可能だと思います。年寄りは口を出すべきではない。

上に書いたような 「不耕起、無施肥、無農薬」 を行っている人たちは全国にたくさんいるようですが、暇と手立てがないばかりに横の繋がりが為されていない。個人の力では限界がある。交流による情報交換が必要だし、普及させるには大きなパワーとムーブメントが必要だ。市町村単位で取り組むべきものでしょう。

世間の常識というバイアスに邪魔されて拡がって来なかった面があるが、今はその気になれば情報は瞬時に手に入るし、繋がることが出来る。

地球温暖化はもう止められないところまで来ている。そして、食料危機は早晩やって来る。やって来てからでは遅い。日本には米がある。主食でもある米を、自然環境を含めたものとして 「国民全体で、新しい文化として根付かせていくこと」 が必要だと思う。

今度の参院選にはそんなビジョンを持った候補者は見当たらない。なにか拠点になるようなものが出来ないだろうか。

不耕起栽培 は、カンボジアでフランス、米国、スイス、スウェーデン、日本など各国の様々な機関によって、環境保全型農業をめぐる共同プロジェクトが進められているし、実際にすでに導入している国がある。

耕さない農業は、アメリカで25年も前から行われている。ノースダコタ州で2400haの農場を営むゲイブ・ブラウンさん(61)は、 「不耕起、無施肥、無農薬」

の農業を営んでいる。 この「不耕起、無施肥、無農薬」農業については、 2022年9月22日

のブログにも書いた。

彼のノンフィクション著書 「 土を育てる

- 自然をよみがえらせる土壌革命

」

彼のノンフィクション著書 「 土を育てる

- 自然をよみがえらせる土壌革命

」

「地中の生態系のはたらきを阻害しなければ、どんな土でも “真に生きた土” に変わり、さらにやせた土地の回復は、食料危機、気候変動問題などさまざまな課題の対策にもつながる」 。生態系の回復や カーボン・ファーミング に役立つ「土の健康の5原則」を実践し、実績を積み重ねている。

彼の勧める、 環境にやさしい農業を 実践するうえでの「六つの原則」

*第1の原則 「土をかき乱さない」

放っておけば土の中で微生物をはじめとした生物が良い環境をつくってくれる。耕すと土壌の構造が崩れてしまう。化学肥料や除草剤、農薬、殺菌剤なども、土壌の生態系に悪影響を及ぼします。

*第2の原則 「土を覆う」

自然界に土がむき出しになっている場所はなく、むき出しの状態は普通ではない。畑を植物で覆うことで、土は風や水による流失から守られます。被覆する植物は土壌生物の栄養になり、水分の蒸発や雑草の発芽も抑えられる。

*第3の原則 「多様性を高める」

自然の中で単一の品種が生えているところはない。数十種類の穀物や野菜、草花が育っていると、花粉を運ぶ虫や鳥、ミミズを始め土壌生物も極めて多様になる。それらは、お互いに良い作用をもたらす。

*第4の原則 「生きた根を保つ」

霜の降りない日が年間120日しかないが、冬の間も何かしらの作物を育てている。生きた根は土壌生物にエサとなる炭素を供給し、土壌生物は土を豊かにしてくれる。

*第5の原則 「動物を組み込む」

約750頭の牛と約250頭の豚、約150頭の羊、約1千羽のニワトリを飼っている。自然は動物なしには成り立たない。

*第6の原則 「背景」

気候や環境、経済状態などは人によって違う。自分の事情や条件に合わせて仕事をしなければならない。

2013.10.28のブログの最後に、福島県郡山の取り組みやトキの里での活動、千葉県佐原市、東京町田市などの不耕起栽培をテーマに、NHKが2003年11月15日に放送し大反響を呼んだ動画 「耕さない田んぼが環境をかえる」

6本を載せてあります。

2013.10.28のブログの最後に、福島県郡山の取り組みやトキの里での活動、千葉県佐原市、東京町田市などの不耕起栽培をテーマに、NHKが2003年11月15日に放送し大反響を呼んだ動画 「耕さない田んぼが環境をかえる」

6本を載せてあります。

その後、半年ほどの間に3回も再放送されたドキュメンタリーです。これを是非ご覧ください。

稲の 不耕起栽培の真髄 が分かります。

「耕さない田んぼが環境をかえる」

彼のノンフィクション著書 「 土を育てる

- 自然をよみがえらせる土壌革命

」

彼のノンフィクション著書 「 土を育てる

- 自然をよみがえらせる土壌革命

」

「地中の生態系のはたらきを阻害しなければ、どんな土でも “真に生きた土” に変わり、さらにやせた土地の回復は、食料危機、気候変動問題などさまざまな課題の対策にもつながる」 。生態系の回復や カーボン・ファーミング に役立つ「土の健康の5原則」を実践し、実績を積み重ねている。

彼の勧める、 環境にやさしい農業を 実践するうえでの「六つの原則」

*第1の原則 「土をかき乱さない」

放っておけば土の中で微生物をはじめとした生物が良い環境をつくってくれる。耕すと土壌の構造が崩れてしまう。化学肥料や除草剤、農薬、殺菌剤なども、土壌の生態系に悪影響を及ぼします。

*第2の原則 「土を覆う」

自然界に土がむき出しになっている場所はなく、むき出しの状態は普通ではない。畑を植物で覆うことで、土は風や水による流失から守られます。被覆する植物は土壌生物の栄養になり、水分の蒸発や雑草の発芽も抑えられる。

*第3の原則 「多様性を高める」

自然の中で単一の品種が生えているところはない。数十種類の穀物や野菜、草花が育っていると、花粉を運ぶ虫や鳥、ミミズを始め土壌生物も極めて多様になる。それらは、お互いに良い作用をもたらす。

*第4の原則 「生きた根を保つ」

霜の降りない日が年間120日しかないが、冬の間も何かしらの作物を育てている。生きた根は土壌生物にエサとなる炭素を供給し、土壌生物は土を豊かにしてくれる。

*第5の原則 「動物を組み込む」

約750頭の牛と約250頭の豚、約150頭の羊、約1千羽のニワトリを飼っている。自然は動物なしには成り立たない。

*第6の原則 「背景」

気候や環境、経済状態などは人によって違う。自分の事情や条件に合わせて仕事をしなければならない。

2013.10.28のブログの最後に、福島県郡山の取り組みやトキの里での活動、千葉県佐原市、東京町田市などの不耕起栽培をテーマに、NHKが2003年11月15日に放送し大反響を呼んだ動画 「耕さない田んぼが環境をかえる」

6本を載せてあります。

2013.10.28のブログの最後に、福島県郡山の取り組みやトキの里での活動、千葉県佐原市、東京町田市などの不耕起栽培をテーマに、NHKが2003年11月15日に放送し大反響を呼んだ動画 「耕さない田んぼが環境をかえる」

6本を載せてあります。その後、半年ほどの間に3回も再放送されたドキュメンタリーです。これを是非ご覧ください。

稲の 不耕起栽培の真髄 が分かります。

「耕さない田んぼが環境をかえる」

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[話題・情報] カテゴリの最新記事

-

〇☆〇ベテラン女性市会議員にじっくりと話… 2025.11.03

-

☆◆☆参院選挙の結果を受けて 2025.07.21

-

☆◆☆「T・M・P」は世界三大○○? 2025.06.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

サイド自由欄

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

コメント新着

© Rakuten Group, Inc.