カテゴリ: カテゴリ未分類

そして、冷泉帝があげられます。2000円札の肖像画として

源氏の君と共に描かれているのが冷泉帝です。

源氏の君と冷泉帝の「親子対面」の

場面の絵として広く知られておりす。

冷泉院は、在任中「冷泉帝」といいました。

帝が都を離れることを巡幸といいます。

日本の終戦後、昭和天皇が日本の各地を

巡幸されたことはよく知られております。

平安時代、「行幸」(または、御幸)と言いました。

日本の歴史には、天皇の行幸が幅広く記録されております。

京都の西郊外、右京区に大原野があります。

この地は、昔から天皇の「行幸」の地として知られております。

延長6年(928)12月5日、

後醍醐天皇が「大原野」に行幸された記録が残っております。

また「大鏡(おおかがみ)」には、

「この日、雪があった」と記されています。

「源氏物語」には、冷泉帝の「大原野行幸」

につい記しております。

「行幸(みゆき)」の巻の原文に、「そのしはす(12月)、

大原野行幸にて」「雪ただいささかうち散りて」

と記されています。このことから、紫式部は、

後醍醐天皇の「大原野行幸」を知識として

知っていた上で書いていることがわかります。

(「行幸」は「御幸」とも書く」)

冷泉帝は、桐壺帝の女御で先帝の四の宮

藤壺を母として生まれました。本当の父は、源氏の君です。

冷泉帝は、大原野行幸に源氏の君を誘いますが

源氏の君は断ります。自分が本当の父であるとは

言い出しにくい遠慮があったからです。

冷泉帝のその表情や顔の美しさについて、

「源氏物語」「行幸」の巻では次のように記しています。

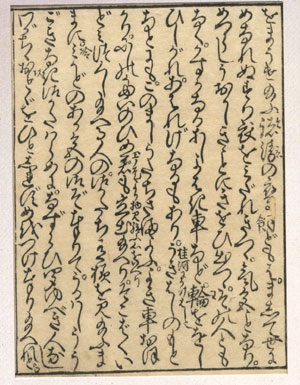

下の原文の写真9行4字目から10行末尾まで。

「みかど(帝)のあか(赤)色の御ぞ(ころも)

奉(たてまつ)りて、うるはしううごきな記(き)

御かたはらめに、なずらひ聞(きこ)ゆべき人なし」

現代語訳は次の通りです。

「冷泉帝は、赤色の衣(ころも)をお召しになり、

端整で麗(うるわ)しいご様子で、

凛々(りり)しいそのお姿は、世に並ぶ者がないほどです」

平安時代、晴れがましい儀式のおりの、

天皇は赤色の衣(ころも)をお召しになられます。

原文の7行3字目から10字目まで、

「にし(西)のたい(対)のひめ君」

と記されております。「西の対の姫君」とは、

夕顔を母とする玉鬘(かずら)の姫君です。

玉鬘の姫君の視線から冷泉帝のお姿が描かれております。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

© Rakuten Group, Inc.