全616件 (616件中 1-50件目)

-

雪解けを待ちかねて(2025年4月23~25日)

昨年の晩秋に山形県米沢市と福島県会津若松市にそれぞれ2泊3日の小旅行に出かけ、その程度の旅行ならこれからも計画できるだろうと自信(体力的にも経済的にも)を深めた。冬の間は冬眠して、冬が明けたら動き出そうと考えていた。 旅行先の次の候補は、山形県酒田市、岩手県盛岡市、青森県弘前市あたりだろうとそれとなく思っていたが、春はまた桜の季節で弘前などは観光客が多いだろうと諦めた。観光旅行に違いないが、どちらかと言えば、行ったことのない(馴染みのない)街でのんびりしたいというだけの旅行なのだ。 弘前は桜の季節が終わってからということにして、車で2時間ちょっとの酒田市に行くことにした。酒田市にも桜まつりのイベントがあるらしいが4月15日頃には終わるということだった。ただ、ネットでいくら探しても私たち夫婦がぜひ行ってみたいと思う場所がなかなか見つからないのだった。私は、ぶらぶら街並みを眺めながら歩くだけで十分楽しめるのだが、グーグルマップのストリート写真で探したのだが、市街中心部と思われるところも含めて似たような街並ばかりにしか見えないのである。日本海に面した平野部に広がる酒田市は、行政が行き届いて道も区画もきちんとされ(過ぎ)ているという印象である。 出発日の23日は仙台も酒田も雨降りだった。というよりも、2泊三日のほとんどが小雨模様なのだった。最終日の午後、北の空の下の方に一筋の狭い青空が見えただけだった。何をどんなふうに観光するかは、その場その場で考えようということで旅は始まったのである。 昨秋の小旅行は、いずれも食料品買い出しと日帰り温泉入浴が主目的のような観光旅行だった。今回も酒田に行く途中で2ヶ所の道の駅に立ち寄った。「道の駅 にしかわ」には温泉入浴施設があり、昼前に入浴した。この道の駅には買いたいものがけっこう並んでいた。 道の駅から見ると、低い山並みの谷あいに雪がたくさん残っている。月山山麓を越えて鶴岡、坂田に向かう山中の道からは残雪の山ばかりになる。大木の根元ばかりが雪解けが進んで、冬から春への移り変わりが印象深い。 もう一つの道の駅にも寄ったが、まだ雪深かった冬の名残が続いているようで半分ほどの施設が閉まっていた。ここで昼食をとる予定だったが諦めて、おそらく酒田ではいちばん有名な観光地の「山居倉庫」にまっすぐ向かった。 山居倉庫にも観光客はまだ少なく、出会ったのは外国人を含む10人ほどの団体だけだった。山居倉庫は明治時代に造られた12棟の巨大な木造倉庫で、「山居米」と呼ばれる米を貯蔵してここから酒田港を通じて出荷していたという。観光写真で見かける写真は倉庫の裏側で、米の出し入れなどの荷作業をする表側の方がその巨大さがよく実感できる。 山居倉庫を出て、近くの酒田ラーメンの店で遅い昼食をとった。酒田ラーメンはどの店も伝統的にワンタンメンが主力ということらしく、私たちもそれを食べた。魚介系のダシがよく効いていて、魚嫌い(だった)の私にはどうかと思ったが食べていくほどおいしくなるのだった。ラーメン店から日和山公園に行ってみたが、雨と低く垂れこめた雲で展望は一切ない。日本最古級の木造六角灯台と背景の酒田港(の一部)を記念に撮っただけでホテルに入り、しばらくゆっくりしてから、夕食は日本海の魚ということにして車で街に出て寿司を食べた。 2日目も小雨ながらやはり雨降りで、ぶらぶら歩くことは諦めて、酒田市美術館と土門拳記念館を回り、昼食は日和山公園にあるレストランでパスタの昼食とした。 土門拳の写真はじつに見ごたえがあった。「土門拳のスナップショット!」という企画展が開催されていて、戦中、戦後の子供たち(多くが私の子供時代と重なっていた)の躍動する遊びばかりではなく、その子供たちの幸不幸までも写し取っている写真に圧倒された。常設の「古寺巡礼」に含まれる写真には「黒潰れ」や「白とび」など写真では嫌われるものが、仏像の陰翳表現として用いられていた。明るいところはひたすら明るく、闇は闇のまま、そのあわいで仏像の存在感が際立っていた。高齢になってカメラを志した身には恐れ多すぎるのだが、写真集を2冊購入して少し勉強してみることにした。 昼食後は、小旅行恒例の日帰り温泉である。酒田市を出て「庄内町ギャラリー温泉 町湯」は日和山公園から20分ほどの近くだった。入浴後は、昨日と同じようにホテルで居眠りしながらのんびりと過ごした。夕食は予約していたフレンチレストランで、ワインも飲みたくてタクシーで出かけた。このフレンチは本当に満足できるフルコースだった。 3日目、何も計画していなかったが、せっかくの酒田なので日本海を見に行こうということになった。さいわい、雨は次第に小降りになり、ホテルを出るころには上がっていた。ホテルの部屋を出る直前、さっきまで雲に隠れていた月山と鳥海山が姿を現していた。7階の東向きのホテルの部屋の窓ガラス越しに二つの山の姿を撮ったことでカメラを持って行った甲斐があった、そんな気がした。 初めに「酒田北港緑地展望台」に行って、日本海ばかりか酒田の展望を見たいと思ったのだが、行ってみたら「4月の開館は11時から」という張り紙があって入ることができなかった。仙台を出る前は、ここも日和山公園も日本海に沈む夕日を撮ろうと心ひそかに決めていた場所だった。 閉館中の緑地展望台を出て、海沿いに湯野浜海水浴場に向かった。地図では海沿いの道だがずっと黒松の砂防林や人家があって海は湯野浜海水浴場についてようやく見ることができた。雨は上がったものの風が強烈に吹き始めていた。その風を利用するのか、ウインドサーフィンの帆が二つほど海面に見えた。左手には先端近くに加茂水族館があるらしい山稜が海に突き出ているように見え、右手には酒田港近辺の発電用風車の立ち並ぶ姿が遠望できる浜だった。 考えていた予定はここまでだったが、加茂水族館の看板を見た妻が行きたいということで寄ることにした。ここはクラゲの展示で有名で、嫌になるほどの数と種類のクラゲを見ることができた。水族館を出ると風はいっそう強烈に吹きまくっていて、妻とスクラムを組み、なおかつ妻は手すりにつかまってようやく車に辿りつくありさまだった。 帰り足、「道の駅 にしかわ」によって少しばかり買い出しをして、2泊3日の小旅行は終わった。雨は雨でそれなりに楽しめるという旅行だった。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして

2025.04.25

コメント(4)

-

早春の山を歩く(戸神山2025年4月11日)

3月22日に春の花が見たくて仙台城址のある青葉山丘陵の散策路を歩いたのだが、咲いていたのはセリバオウレンだけだった。4、5日前のローカルニュースで、その青葉山散策路でカタクリの花が咲いていると報じていた(と妻が教えてくれた)。少し季節が進んだので、また山の花を見に行きたいのだが、同じ青葉山散策路では面白みがない。というわけで、馴染みのある戸神山に行くことに決めた。 昨年の6月7日に戸神山に行って、その翌日に両足が急にむくみ出してネフローゼ症候群というありがたくない病名をいただいて病院暮らしをすることになった。その戸神山である。3時間ほどの山歩きを考えているのでどこで引き返せばよいかよくわかっているのが安心なのだ。だいたいあの辺から戻れば、疲れもそこそこだろうと想像できるのがよい。 6時に家を出て6時半に歩き出した。すぐにでもなんかの花は見つかるだろうと高を括っていたが、どうもそんな雰囲気ではない。この辺りでは珍しくもないカタクリの花も見つからないのだ。花どころか葉も見えない。そう言えば、何度も登った山だがカタクリの季節には登った記憶がない。つまり。この山でカタクリの花を見た記憶そのものがないのだった。 地面に大きな毛虫のようなものがたくさん落ちている。見上げると大きなバッコヤナギの木があった。地面に咲く花ばかりを探して歩いていたので木の花までは気が回らなかったのである。少し行けばキブシの花も咲いていた。道を少し逸れたところにはショウジョウバカマが咲いていた。この花は花期が長いのか、山ではよく見かける花である。 登山道が泥濘路にさしかかるとネコノメソウの群落があり、曇天の中の林の中に明るい黄緑色が広がっていてとても目を引くのだった。泥濘路を過ぎたあたりで斜面に咲くちいさなスミレの花を見つけた。スミレは見分けるのが難しいが、花の大きさ、葉の形から(帰宅後の写真検索で)ヒメスミレだろうと推定した。近くには、ナガハシスミレが咲いていた。これも写真検索で同定した。もう少し後では、タチツボスミレも見つけた。タチツボスミレはよく見るスミレである。 カタクリの花も葉も見つからないと思っていたが、雑木林と杉林の境目付近にカタクリの群落があったものの花は一輪も咲いていなかった。仙台中心部と奥羽山脈の中間ぐらいにある戸神山では、青葉山丘陵よりだいぶ春が遅いということらしい。少し先にはアズマイチゲが咲いていたが、すべて蕾のままだった。日が高くなれば開き出すのかもしれないが。 1時間半ぐらい登って引き返す予定だったが、もうちょっと登れば頂上という誘惑に悩まされた。それに打ち勝ったのは、帰り足の広瀬川の岸でセリを摘もうというもう一つの誘惑だった。杉林のなかのじめじめしたところで蕗の薹を摘んでから山を下った。 登る道でも日本春蘭がぽつぽつと咲いていてカメラに収めたが、3輪の花が立ち上がっている大株があったのでそれも撮った。これぐらいでだいたい花の写真は終わりかなと思っていたら、低い鳴き声がしてカモシカが逃げていくのが見えた。少し先の斜面が低くなっているあたりで消えたのであきらめていたが、私のすぐ横の斜面の上で私を眺めおろしている。体の半分以上が木のかげになっているので、体がよく見えるように私が道を少し後戻りしてカメラを構えたが、花を撮るためにマクロレンズを装着していたので望遠が効かない。そのままマクロレンズで写してトリミングした。 予定の30分オーバーで10時ちょうどに車に帰り着いた。すぐに広瀬川まで下り、セリが生えている岸まで雑木林の中を下って行ったら、斜面に群生するカタクリが一面に花を咲かせていた。もう少し下ると、キクザキイチゲも花を開いていた。2種類の花をカメラに収めてから、ゆっくり芹を摘んだ。あとは家に帰って、芹と蕗の薹をどのようにして食べるか考えるだけである(蕗の薹は一部を残して、あとは漬物にする予定である)。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2025.04.11

コメント(2)

-

墓地で見る空(2025年3月25日)

彼岸が過ぎた21日の早朝にわが家の墓参りに行った。誰もいない墓地で、妻と二人だけのとても静謐な気持ちになっての墓参である。墓参りが終わって、「今日の空」を1枚と思って空を見上げると、雲が少しだけ出ていた。とくに感動的な空というわけではなかったが、墓地には電線も電柱もビルもなくて空が精いっぱい広がっているのである。まあ、空を撮りたければ墓地が行けばいいのだということに気付いたというわけである。ただし、空以外の夾雑物のある方が写真に物語性が加味されてそちらもいいのかもしれないのだが………。 今日は、仙台を出発して岩手県境に近い在所の墓に参り、引き返して仙台を通り越して県南(姉の嫁ぎ先)にある姉夫婦の墓まで行くのである。生まれ在所では2か所の墓地に墓があるので、宮城県を縦断して3か所の墓地で空の写真を撮ることができると張り切って出発したのだが、春霞か黄砂のせいで青いはずの空も白いはずの雲もどんよりしているのだった。 せっかくなので空の写真を撮ることは撮った。どんよりとした空も空には違いない。最初の2枚は21日のわが家の墓参の時に、次に生まれ在所の2か所の墓地で2枚ずつ、昼食を取った高速のSAで2枚、最後は姉夫婦の眠る墓地で撮った2枚の空の写真である。雲の景色を入れようと無理をして太陽光線からのフレアが入った写真もあったのだが、墓参りが本分と思ってわが身を慰めている。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2025.03.25

コメント(2)

-

仙台の春は遅い(青葉山散策2025年3月22日)

ネットでは、カメラや山野草に趣味を持つ人たちの春の花の投稿が溢れている。仙台でも住宅の庭では花が咲きだしているが、山でもいろんな花が咲きだしているのではないかと考えて、仙台城址の西方に続く丘陵の散策路を3時間ほど歩いた。 昨日の早朝、いつものように彼岸を避けてわが家の墓参りに行ったのだが、妻にプレゼントされたミラーレスカメラが届いたばかりで、その時が使い始めになった。今日も新しいカメラ持参だが、あわよくば鳥も花もカメラに収めようと2種類の交換レンズを準備した。 残念ながら、咲いている花は小さなセリバオウレンだけだった。冬山には登らなかった私の年の初めの登山で見る花はいつもセリバオウレンだった。同じ時期にカタクリの花も見ることがあったが、今日は葉だけのカタクリだった。仙台の春は、いかにも遅いのである。鳥も二度ほど鳴き声を聞いただけで姿を見ることはできなかった。 それでも緩やかなアップダウン、ときどき急坂と続く山道は楽しくて快調に歩いていたのだが、首から提げた新しいカメラに仕事をしてもらおうと山道の写真を何枚か撮った。レンズをマクロレンズに交換してセリバオウレンの小さな花も撮った。せっかくなので、葉だけのカタクリも写した。カタクリの葉の近くで枯葉のなかをカサカサと音を立てて歩いているニホンカナヘビがいて、それも写真に収めた。 体力的には1時間半ほど歩ければいいと思っていたのだけれど、3時間も快適に歩いたことになる。これでもう少し奥の山に入る自信が(ほんのわずかだが)できたような気がする。 駐車場まで戻って空を見上げたら晴天に散らばる白い雲が見えて、最後に「今日の空」を撮ろうと構えたら電池切れだった。想像以上に電池の消耗が大きいようだ。まあ、やたらといろんな機能があって便利なのだが、それだけエネルギーが必要ということだろう。交換用電池も2個注文しているのだが、まだ届いていない。4日後に宮城県を北から南まで縦断して私の一族の墓参りに回る予定だが、それまでに電池が届いてくれればいいのだが………。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2025.03.22

コメント(2)

-

今日もカメラ持参の筋トレ散歩(2025年3月18日)

筋トレ散歩には筋トレに専念するためにカメラは持たない方がよいなどと言いながら今朝もカメラ持参で家を出た。やはり心のどこかで、良い被写体を見つけたときカメラがないのは惜しい、と思っているのである。それに注文している新しいカメラがまだ届かない。待っている間に、これまで使っていたカメラが何か愛おしいものに思えてきた。はっきりと愛着があることが分かった。新しいカメラが来ても手放すつもりはないが、やはりしまい込んでしまうだろう。とすれば、今日、明日しか使う機会はないだろう。そんな気持ちでカメラを手にしたのである。 とはいえ、筋トレ散歩はまったく同じコースを歩くので、とくに何を撮りたいというものがない。いつものようにきっと朝焼けの写真になって代わり映えしないに違いない。それならいっそ、空の写真だけを撮ってみようと思った。最近、街の写真を撮って歩くとき、最後に「今日の空」を数枚撮っているので、空が主題という日があってもいいと考えたのだ。 朝5時に出て、散歩の途中でシャッターが押せるくらいに明るくなるまでは一生懸命歩いて、日の出(仙台は5時43分)ころから写真を撮り始めた。東の空は朝焼けでこれはいつものパターンだが、残した写真は4枚と一番枚数が多かった。 西の空に沈む前の月が残っていたので月を入れた西の空を2枚、仙台城跡に上る途中の大石垣のところで南の空を1枚、最後に天守台から北の空を1枚撮った。 これまで、朝焼けを撮るときにはカメラのホワイト・バランスの設定を「曇天」にして温かみのある色あいを強くして撮っていたが、今日はできるだけ肉眼で見た色あいに近いものにしたくて「オート」に設定して、露出補正を数段変えながら撮ってみた。そうやって、私が見た色あいに近い写真を残した。捨てられたのは、色合いが濃い朝焼け空の写真である。 最近、多くのカメラ愛好家の写真をネットで見て(勉強して)いる。これまで、多彩な色あいの朝焼けや夕焼けの写真を感心しながら見ていたのだが、このごろ「派手だなぁ」と思いうことが多くなった。目を奪われるほど美しいと言えば言えるのだが、その派手な美しさにお腹いっぱいになってもたれる感じがするのである。 はてさて、私の美意識はどこへどんなふうに向かっているのやら………。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2025.03.18

コメント(2)

-

南町通りから五橋あたりまで(2025年3月15日)

仙台地下鉄東西線「一番町」駅を降りたのは10時30分くらいで、そこから南町通りを渡って北目町、五橋あたりを歩いてみた。この辺はよく見知っていて、とくに写真に撮りたいところを思い出したわけではない。写真散歩の終わりに青葉通りまで戻って銀行に寄りたいことがあったための場所選びである。見知ったところでも、その気になって歩けばいい景色に出合えるのではないかと期待したのである。 期待は期待に終わって、印象に残るような景色を撮ることはできなかった。一か所だけ、被写体としての景色ということではなく印象に残った路地があった。袋小路になった路地の一番奥のアパートの1階に電光掲示板が掲げられていて、そこがネパールやインドの食料品の店らしいことを意味する表示が流れていた。その表示以外に店らしい雰囲気はなく、おそらくそのアパートの一室に在仙のインド人やネパール人が食料品(ばかりではないかもしれないが)を求めて集まるのではないかと想像する。とはいえ、私の想像は写真にはならない。電光掲示板の文字も、写真には乱雑な点でしか写っていなかった。 終活としてカメラ修行を始めたときから、「いい写真」のための被写体を見つけることが私の最大の課題(能力的において)だったのだが、今日のように収穫感が薄い散歩を繰り返すしかないのだろう。 私のカメラは撮像素子がハーフサイズの一眼レフなのだが、妻がもう少し良いカメラをプレゼントすると言い出した。ミラーレスの最新型(私にとってはだが)のカメラで、値段のことを考えて躊躇したのだが妻に押し切られてしまった。それで、押し切ってくれた妻に感謝しつつネットで最安を探して注文しているのだがまだ届いていない。 私の技術次第だが、カメラでできることが少しだけ広がるだろう。とはいえ、カメラはいい被写体を見つけてはくれないので、そのカメラを持って今日の散歩道を歩いたからといって何も変わるわけではない。私の能力とカメラの能力は完全に独立していて、何の関係もないのである。こんなことが少しプレッシャーになっていると言って妻に笑われた。 その新しいカメラだが、最低限の必要な付属品もいくつか一緒に注文したら、妻に提供された金額を越えてしまった。それで今日の散歩の終わりに、青葉通りの銀行で私の預金口座から妻の口座にオーバー分の金額を移したのである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2025.03.15

コメント(4)

-

北仙台駅(JR、地下鉄)近辺を歩く(2025年3月7日)

最近の街を歩くカメラ散歩は、裏路地の風景にテーマを絞って歩いている。それはそれで楽しく歩いてシャッターを切っていたのだが、このごろはどこの景色も同じように見えてきて新鮮味が薄れてきている。それは、私にいい被写体(景色)を見つけ出す力がないということなのだろう(継続していれば少しずつそんな力が身に着くのではないかと期待はしているが)。とはいえ、どこを歩こうかという段になるとほとほと困惑するばかりである。 仙台市内のかなりの場所は犬と一緒に歩いていていろんな場所を思い出すのだが、カメラを持ってもう一度という場所は少ない(ただ一度、七郷堀沿いの細道を除けば)。一週間ほど前のJR長町駅近辺は、地図を眺めて曲がりくねった細道を見つけたことが出かけるきっかけになったものの、その細道ではほとんど収穫がなかった。ただ、長町は古くからの交通の要所らしい名残のような飲み屋街を見つけることができた。 旧仙台藩時代から、長町は仙台城下への南の入り口で近郊への交通の要所となっている。今は廃止されたが、旧仙台市電は中央部の環状線とそこから分岐する4本の路線があった。その4本はそれぞれ東西南北の交通の要所を終点としていて、その南の終点が長町だった。北は北仙台、東は原ノ町、西は八幡町が終点だった。 北仙台駅近辺は地形の影響で、道が入り組んでいるところがある。地下鉄の駅を降りた道には変則五差路からの坂道を曲がって降りてくる市バスが通っていて、その五差路から20mほどの近くにJR仙山線の踏切がある。それに、JR北仙台駅の近くの一角に飲み屋街があることも思い出した。ということで、北仙台を歩いてみることにした。 薄暗いうちに家を出て、東西線、南北線と地下鉄を乗り継いで北仙台駅に向かった。駅の近くの飲食店街は「仙台浅草」という看板が掲げられていた。昭和の飲み屋街などという雰囲気ではなく、いくぶん今風である。 「仙台浅草」のところから西に向かって何本かの車通りを越えて細い道が続いていて、かつて犬と一緒に歩いたことがある。カメラを持って歩くと昔と違う景色が見えるのではないかと期待したが、期待した通りにはならなかった。北仙台は西から続く北山丘陵の東端にあたる。細道は北山丘陵と平行していて、北山丘陵の一角にある青葉神社前の通りを北仙台駅の方に引き返した。 JR仙山線の踏切まで来ると三方からの道にたくさんの車が並んでいて(通勤時間帯が始まっていた)、仙台駅に向かう上り電車が通り過ぎ、続いて北仙台駅に停車していた下り電車がゆっくりと出発してきた。その写真を撮って今日の散歩は終わりと思ったが、前回から始めた「今日の空」の写真を撮っていないことに気付いて、少しばかり歩いて場所を探した。マンションが立ち並ぶような細い道ではなかなか空を写すのは難しい。雲一つない青空だったので、雲の配置を気にすることがなかったのがせめてもの気休めである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2025.03.07

コメント(2)

-

カメラを持って筋トレ散歩(2025年3月4日)

2週間ほど前の筋トレ散歩は前夜来の雪の中だった。亀岡神社の石段や仙台城跡の急坂は滑りやすくて危険かもしれない、どちらもダメだったら雪景色を撮ることに切り替えようとカメラを持って家を出た。慎重に歩けば神社の石段は何とか登れるのだったが、下りは危ないだろうと考えて遠回りの車道を下ってきた。仙台城跡は何とか上り下りできた。その途中、雪景色を撮ろうとカメラを構えたが、電池残量が少なすぎてシャッターが下りないのだった。そんなこともあろうかと予備の電池をポケットに入れてきたのだが、充電忘れの空っぽ電池だった。 筋トレ散歩にカメラを持って出かけると、写真を撮る時間が(肉体的には休憩時間が)長くなってトレーニングにならないので、カメラを持って出かけることはほとんどない。でも今朝は、尾を引いている先日の悔しさを何とかしようと、筋トレ散歩なのにカメラを持って家を出た。今回は充電を確認した予備電池をポケットに入れている。ずっと晴天が続いていて雪景色は無理だが、朝焼けを期待したのである。 家を出るころは玄関の鍵を閉めるのに苦労するほど暗かったが、亀岡神社を登り始めるころには明るくなってきた。石段を下りながら、1枚目と2枚目の写真を撮った。 東北大学川内キャンパスの中では葉を落としたメタセコイア越しの市街地の空を1枚、大手門脇櫓から仙台城跡に上り本丸北壁の大石垣の下から1枚。天守台に上がったところで伊達政宗騎馬像の向こうの朝焼けを一枚、仙台市街の向こう、仙台湾の上に上がった太陽を1枚と、写りはどうであれ朝焼けの写真はそれなりに撮ることができた。 北の方向には船形連山が見えたのでそれも1枚撮った。泉ヶ岳、三峰山、後白髭山が並んでいて、船形山本山は三峰山と後白髭山の間にその頂上部分がかろうじて見えている。どの山も犬と一緒に何度も登った山である。もう少しで山の雪も消えるだろう。以前なら、山の雪が消えるのを犬ともどもワクワクしながら待ちわびていたのだが、今は一人で麓を少し歩けるくらいだろう。 天守台からの下り足では、三の丸跡脇(大手門脇櫓下)の五色沼のカルガモ、地下鉄国際センター駅を過ぎたあたりの「桜の小道」ではツグミの写真も撮れた。 朝焼けを撮るには時間が大事だが美しい朝焼けになる天候の偶然がもっと決定的だし、鳥の写真にはその鳥に出合えるという偶然が必要、わかり切ったことなのにそんなことを考えながら散歩は終わった。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2025.03.04

コメント(2)

-

長町駅周辺での早朝散歩(2025年3月1日)

2月の初めに仙台市地下鉄東西線、南北線を乗り継いで六郷堀・七郷堀沿いの細道の散歩に出かけ、雪景色を撮ってきた。今日は、さらにその先の長町駅で降りて周辺の早朝散歩をしようと地下鉄に乗った。 日の出ごろに長町に着く予定だったが、大幅に(1時間ほど)遅れてしまった。充電中のスマホを忘れてきてしまい、仙台駅から戻る羽目になったのである。七郷堀に行った時、地下鉄駅を降りてすぐ道に迷ってしまった。今日の散歩は、地図で見つけた曲がりくねった細道を歩いてみる予定なので、なおさらスマホのグーグルマップは欠かせないのである。 地図で見つけていた細道は、本当に細くて曲がりくねっていたけれども、アパートや新出来の規格住宅が並ぶ道だった。まっすぐに直されていない道には、昔からの住宅が並んでいるだろうという期待は完全に外れてしまった。 地下鉄駅の近くから旧笹谷街道が始まり、その狭く曲がりくねった街道も残されていたが、旧市街風の雰囲気を見つけられなかった。その道を辿って西に進むと中学校や高校のグランドがあり、その間から青空に伸びる大年寺山の3本のテレビ塔が見える。フェイスブックで「今日の空」と題した写真を広角で撮って投稿している写真マニアがいて、それを真似して、折々の散歩で1枚は空の写真を撮ってみようと思っていた。今日がその試みの最初とばかり、中学校のグランドからテレビ塔を含めた空の広角写真を撮ってみた。 地下鉄駅の近くで「2番街」という看板が掲げられた飲み屋街を見つけた。今日の裏路地写真はこの飲み屋街ということになった。早朝の飲み屋街には人影はまったく見えずに静まりかえっていた。夜に賑わう路地を早朝に写す意味を考えてみるが、よくわからない。住宅地よりはずっと面白いとは思っているのだが………。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2025.03.01

コメント(2)

-

トリトリ散歩―諦めと期待と計画(2025年2月26日)

ニコンのCOOLPIX P1000という超望遠を誇るカメラで遠くの鳥を撮ろうといろいろ試してみたが、図体はでかいカメラだがしょせん中身はコンパクトデジカメという結論に落ち着きそうだ。といっても、高望みをしなければ私には十分な遊び道具にはなることもわかった。 私のカメラ趣味は病気療養の散歩を兼ねているので、カメラを三脚に据えてじっと動かないで遠くの鳥を撮るというのは、もともとの趣意にそぐわないのだ。歩きながらときどきシャッターを押すというのが本来の形なのである。P1000はだいぶ重いけれども、散歩で持ち歩くことができないなどと言うことはない。三脚は持たずに手持ち撮影をすればよいのである。 手持ちで、望遠も35㎜換算で500㎜相当以下ならシャッター速度を1/1600秒ほどの速さにすれば(ISO感度も明るさに合わせて)そこそこの写真が撮れるはずである。 そう考えて2月24日と今日(26日)、P1000をぶら下げて青葉山公園周辺を歩いてみた。仙台城跡のすぐ下の広瀬川を覗いたら近くにキンクロハジロがいて、手持ち撮影でも手振れのない写真が撮れた。これまで三脚を使って遠くのキンクロハジロを撮っていたが、それらよりもずっと写りがいい。当たり前のことだが、近ければ近いほどよく写るのである。そこの河川敷にはホオジロがいて、少し遠かったがそこそこの写真がとれた。 広瀬川を離れて林に入ってみたが、なかなか鳥に出合わない。出会っても、先に鳥に気付かれて逃げられてしまう。鳥へのアプローチの技術習得にはまだまだ時間がかかりそうである。 林を出て、人家に近づいたところでジョウビタキのメスが飛んできてすぐ近くに止まった。私の存在に気付いていたようだったが、正面、横、後ろ向きといろいろポーズをとってくれた。キジバトも飛んできて近くの木の枝にとまってくれた。 数はほんとうに少ないけれども、これまでとは比べ物にならないほどいい写真が撮れた。超望遠で遠くの鳥を撮るというのは諦めて、近くの鳥を期待して散歩すればいいだけのことである。写真が1枚も取れなくても散歩ができれば目的は達成できているのだし、1枚でも取れたら幸福な散歩ということになるだろう。 もうすぐ広瀬川の冬鳥はいなくなる。トリトリ散歩は林や森の周辺ということになる。そこではカメラを変えて野山の花たちも写したい。街角の写真も撮っているので、カメラ散歩はバリエーションが増えた。春が待ち遠しいほどである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2025.02.26

コメント(2)

-

午前も午後も「トリトリ散歩」(2025年2月21日)

「鳥、撮りにその辺を歩いてくる」と言うと、妻が「えっ、トリトリの散歩?」というので、鳥が対象のカメラ散歩は「トリトリ散歩」ということになった。 先日、高倍率で野鳥や月の撮影がお勧めというニコンのCOOLPIX P1000を持ち出して、自宅裏を流れる広瀬川に出てみたのだが、一脚を使うという試みは完全に失敗して、残せる写真はほんのわずかだった。それが悔しくて、三脚使用でリベンジをはかろうとその翌日も広瀬川に出てみた。 残念ながら、三脚を使っても残せる写真は多くはならないのだった。残せる写真はほとんどカメラの最大倍率を使わないで済む距離の撮影だったのだが、遠くの鳥まで撮れると思うと最大倍率に固執してしまうのだが、それにはもっと多くの撮影技術とそれに習熟した腕が必要だということらしい。 もうひとつとても重要なことは、距離の近い鳥は私でもよく撮れるということだ。もっとも私には鳥に近づいて行く忍者のような能力は身についていないので、近くに鳥がいるという偶然に期待することになる。つまるところ、カメラを持って何度も何度も鳥に会いに行くということが大事なのだ。そんなことにやっと気づいたのである。失敗ばかりだが、失敗するたびになにがしか知恵がついてくるのも確かで、のんびりと何度でも出かければいいのである。私は気短で、ことを急ぎすぎるのでがっかりすることになるのだ(わかっていても生来の気性はなかなか………)。 カメラの最大望遠能力をフルに活用するということにこだわらずに出会った鳥をそれなりに写そうと、かなり気楽な感じで三脚とP1000を抱えて家を出た。近くの木にヒヨドリやカワラヒワがいてそれなりに満足できる写真が撮れた。 1時間半ほどで家に帰り、昼食の準備前にちょっとだけとばかり、一眼レフと18-270mmズームレンズをもって広瀬川堤防に出た。これはこれでコチドリやカワラヒワの群れの写真がとれた。失敗ばかりだったが、少しは良くなってるらしい。 午後からもP1000を持って川に出た。冬羽のハクセキレイ、カイツブリ、カワラヒワの雌などがとれて、最後はどうしても近寄れないカモ類を最大望遠で写した。いい写真にはならなかったが、どんな種類のカモがいるのか記録しておこうと考えたのである。オナガガモとマガモはたくさんいて近くで撮れたのだが、ほかのカモは人が近づけない所を選んでいるようだ。写真で確認できたのは、コガモ、キンクロハジロ、ホウジロガモで、わが家の目の前の川には5種類のカモ(留鳥のカルガモを入れれば6種類)がいることになる。 皮肉なことに、気楽にシャッターを押してるのに残せる写真がけっこう多くなったのである。写真は、上から樹上のカワラヒワの群れ、飛び立つカワラヒワの群れ、カワラヒワの雄、カワラヒワの雌、ヒヨドリ、冬羽のハクセキレイ、マガモ、カイツブリのつがい、写りは悪いがキンクロハジロのつがい、ホウジロガモの雄、コガモの雄の順である。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2025.02.21

コメント(2)

-

「かばねやみ」カメラの結末(2025年2月14日)

手に入れたばかりの18-270mm望遠ズームレンズの中古品の試し撮りをしたのだが、広瀬川のまん中にいたオナガガモを写した写真は満足できなかった。私の技術では手持ちで撮るのが無理だったのかもしれないが、すこしばかり悔しかったので、ニコンのCOOLPIX P1000を持ち出して広瀬川の水鳥を撮ってみようと思った。 P1000は、焦点距離が4.3-539mmのコンパクトデジカメで、フルサイズ一眼レフカメラの24-3000㎜の焦点距離に相当する。倍率に不足はないのだけれどもコンデジなのに手軽に持ち歩けるほど軽くない。とにかく大きくて重いのである。当然のことだが、望遠の性能を生かすためには三脚とセットで使うことになるので、ますます手軽さから遠のいてしまう。何度か鳥や月を撮るのに使ったものの、しばらくは眠っていたカメラである。 三脚を持ち出すような面倒はしたくないと、当然のように「たれかもの」の私は考える。一脚にカメラを乗せたら、そこそこ手振れを抑えることができるのではないかと甘い希望を持ったのだ。さっさと移動しながらパチパチとシャッターを押す気軽さを期待したのだが、結果はばかばかしいほどはっきりしていた。一脚は上下のブレを防ぐことができるが、前後左右のブレはどうにもならないのである。手持ちの3次元のブレが2次元になっただけで、最大ズームでは被写体(鳥)をフレームに入れておくことさえ難しい。 諦めることが正しい行いだったろうが、自宅から出てきて10分もしないうちに諦めるのは悔しいので、1/500秒のシャッター速度優先のオートフォーカス、1秒間7枚の連射にして、ひたすら偶然を狙うことにした。 連射機能を使ったので写真の枚数はとても多くなったが、ひたすら削除するばかりだった。削除作業を繰り返しながら、幼いころ母親から「かばねやみ」と言われて叱られたことを思い出した。「かばねやみ」の「たれかもの」がいい写真を撮りたいというのは無理があるにちがいない。 それでも何枚か見られる写真が残った。それらは最大ズームを使わなくて済むやや中距離の被写体ばかりだった(まあ、当たり前なのだが)。「たれかもの」:仙台弁で「なまけもの」という意味。怠けることを「たれかをこく」などという。「かばねやみ」:私の生まれ在所(宮城県北部)で使われていた方言で、骨惜しみすること、面倒くさがることを意味する。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2025.02.14

コメント(4)

-

望遠ズームレンズの試し撮り(2025年2月11日)

私の一眼レフカメラは撮像素子が小さいニコンのDXフォーマットなので、単焦点35㎜レンズはフルサイズの一眼レフの50㎜に相当する。このレンズが写し取る画角は、人間の肉眼に近いと言われている。標準ズームレンズを使い慣れた身にはこの単焦点レンズは構図の取り方に苦労するのだが、強制的にこれだけを使い続けていると、もちろん満足できる写真も不満足な写真(こちらが多いのだが)もあるのだが、どれも自然な感じがして意外とそれを眺めるときに心が柔らかい感じになるのがいい。 とはいえ、裏路地の飾られていない雑然とした雰囲気を写し取るには標準ズームの望遠域を使って距離を畳み込むのがいいのではないかと思う機会もあった。そこで使い慣れた標準ズームレンズ(18-140mm)の望遠域を使ってみたのだが、あまり満足できる写真は撮れなかった。ということがあって、18-270mmの望遠ズームレンズの中古品を買うことにした。 そのレンズが今日の午前中に届いた。さっそくそのレンズをカメラに装着してテスト撮影に家の裏の広瀬川に出てみた。 川の風景写真(30㎜で撮影)はまったく問題がない。270㎜の望遠域では手振れを避けるためにすべて1/500秒のシャッター速度優先で写した。距離が一番近いのは隣家の屋根の雀で、私の腕でこの程度なら満足できる。少し距離がひろがって、エサを探して飛び回る鳩、草むらと木に止まっている群雀の写真で、レンズを使い慣れ、多少でも腕が上がれば満足できそうな感じがする。このレンズがカバーできるおおよその距離範囲はこんなものだろう。 一番遠いのが川の中にいるオナガガモのつがいの写真で、逆光という条件にしても満足できる出来ではない。このくらいの距離では、FXフォーマット一眼レフ2000mmに相当するという望遠力を謳うコンデジ(43-539mm)、ニコンのCOOLPIX P1000を使うしかない。このコンデジは、たぶん世界最大の重量の〈コンパクト〉デジカメだろうと思う(特に調べたわけではないが)。何度か鳥や月などを映してみたが、その重量をけっこう持て余している。こちらはカメラに慣れるばかりではなく、体力、筋力がもっと必要なのかもしれない。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2025.02.11

コメント(4)

-

雪の六郷堀・七郷堀あたりへ(2025年2月8日)

毎日のように雪が降るがそんなには積もらないし、日が当たる場所は日中には溶けてしまう。近所に雪景色を撮りたいと思える場所も思い当たらない。昨夜遅く窓からのぞくとやはり雪が降っていて、明日の朝は雪景色になるだろう、と思っていたとき六郷濠・七郷堀あたりへ行って雪のある景色を撮ってみようと思いついた。 イオという犬がまだ元気だった10年ほど前、車で出かけて、広瀬川の愛宕堰から分水する六郷堀・七郷堀あたりを散歩したことがある。その堀にかかる小さな橋やそれに続く細い坂道などを思い出したのだ。その時は緑が多い時期だったので、雪のある時期に見てみたいと考えたのである。 仙台市地下鉄東西線の始発電車に乗り、仙台駅で南北線に乗り換え広瀬橋で降りたときはまだ日の出前だったが、少し明るくなっていた。のんびり歩きまわっていればまもなく十分な明るさになるだろうと歩き出したのだが、2回ほど道に迷ってスマホ片手のグーグルマップ頼りなのだった。犬と歩き回る散歩で迷うことはまずない。山中のキノコ狩りや山菜取りでも迷わない。「帰るぞ」と言えば、犬が先に立って案内してくれるし、散歩ではむやみやたらと歩いても、心当たりのある広い道や建物に出合えば帰ってくることができる。けれども、目的地があって犬もいなければ簡単に迷うのである。 カメラには十分の明るさになって陽も上がってきた。広瀬川の対岸の大年寺山や家々が朝日を受けて輝きだした。朝焼けも興味がないわけではないが、今日は水路と細道を撮ろうと決めていたので、広瀬川の堤防からまた七郷堀に戻ってレンズを変えて何枚か撮り直したりした。たまたま最後の写真と決めた構図の中に私が写り込んでいたので、それも記念として撮ってみた。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2025.02.08

コメント(2)

-

国分町・稲荷小路の路地へ(2025年2月1日)

仙台三越の裏路地から一番町を横切って、稲荷小路に入った。稲荷小路は、平行に走る国分町とともに夜の飲食店街として賑わっているところである。 酒ばかり飲んでいた私の学生時代には稲荷小路が中心だった。国分町にもポツポツと飲食店があったが、繁華街から少しはずれた人通りの少ない薄暗いところというイメージがあって、私はなんとなく避けていたという記憶がある。 当時は、一番町と稲荷小路の間には人二人がかろうじてすれ違えるほどの狭い路地が何本もあって、両側には5、6人で満杯になりそうな小さな店がびっしりと並んでいて、私はその一軒に入り浸っていた。今ではその路地はすべてなくなり、ビルに変わっていて、私には通いつめた細い路地がどこだったかも判然としないのだ。 今の国分町には地下から7、8階の上までびっしりとバーやらクラブやらが入っているビルが立ち並んでいる。30年ほど前に教え子の一人に案内されてそんな店の一つに連れて行ってもらったことがあるが、似たようなビルばかりでどのビルの何階だったかも忘れて二度とその店には行けないのだった。昔のように、路地をふらふら歩いていれば記憶がおぼろな店でも見つけることができた時代とは次元が違う(文字通り店の配置が2次元から3次元に変わった)と言えるほどに変わってしまったのである。 写真にその一部が写っているが、稲荷小路にはその名前の由来である豊川稲荷という小さな神社がある。日本の二大稲荷は伏見神社と豊川稲荷ということらしいが、前者は神道系、後者は仏教系ということだそうだ。その豊川稲荷は「豐川吒枳尼眞天」をまつる神社で、その名前が書かれた旗竿が何本も飾られていた。私には「吒枳尼」という字が全く読めなかったのだが、由緒書には親切なことに「とよかわだぎにしんてん」と仮名がふってあった。由緒書にはもう一つ仮名をふった言葉があって、それは「尸羅婆陀尼黎吽娑婆訶(おんしらばったにりうんそわか))という「お稲荷様のご信言」だった。ちょっと勉強になったが、とても覚えられないし、頑張って覚えてもすぐに忘れるだろう、そんな気がする。 夜の飲食店街なのでそれらしい雰囲気を出すためには夜の写真を撮るのがいいだろうとずっと思っていたのだが、老いて病を得て療養中の身としてはそんな時間帯はひたすら眠ることも病人として大事な終活の一つなので、なかなか実現できなかった。 三越裏から稲荷小路に入ったのが16時40分ぐらいで日の入りまでは20分もないのだが(2月1日の仙台の日の入りは16時59分である)、暮れ残りがまだまだ明るいので、薄暗さが増すまで稲荷小路、国分町を歩き回って被写体を探しながら時間をつぶそうとも思ったのだが、なかなか暗さは深くならず、帰宅して夕食を作らねばならない時間が迫るということもあって、10分ほど後には撮影を開始した。この年になっても、気短で忍耐強さに欠けたままなのだった。 薄暗いこともあって、解放絞りが1.8という35㎜の単焦点レンズだけを使ったが、撮影条件はまったくの手探りである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2025.02.01

コメント(2)

-

一番町・仙台三越裏の路地へ(2025年2月1日)

一番町の南端に位置する文化横丁、いろは横丁から、路地を辿りながら青葉通りと広瀬通りを越えて北端に位置する仙台三越の裏路地に入った この辺は、夜の飲食店街の稲荷小路に近いので、学生時代にはちょくちょく来ていた。ちょっとなじみになった居酒屋があったし、訪ねた回数は少ないものの気に入っていた豚カツ屋、おにぎり屋もあった。そのおにぎり屋さんでなめこ汁を頼んだらかなり正確な立方体に切られた豆腐が入っている碗が出てきたのがとても印象的だった。結婚前、妻は横浜に住んでいたので仙台の店に二人で行った記憶はあまりないのだが、豚カツ屋さんには一緒に行ったことは覚えている。 それなりにこの辺のことは知っているつもりだったが、まったく記憶にない細い路地があった。ちょっとした発見の気分である。南北に走る路地に面して飲食店などが並んでいて、その裏にその細い路地はあった。入った路地の左側はすべて飲食店の裏側で、クーラーや湯沸かし器、水道管やガス管ばかりが並んでいるのだった。反対側にだけ飲食店が並んでいるだけなのだが、その路地の入口には「東一市場」という立派な看板が掲げてあった。 ここの前に歩いてきたいろは横丁に似た、建物の中に店が並ぶ細い路地(通路と呼ぶべきか)が、三越の並びにも二つある。いろは横丁よりもだいぶ短いが、この路地もいろは横丁も日本固有の「パサージュ」と言うことができるかもしれない。 ベンヤミンに匹敵するような日本の思想家が、こんな日本のパサージュを論じているかもしれない。そんなことを期待してみるのだが、寡聞にしてそのような著作を私は知らない。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2025.02.01

コメント(2)

-

文化横丁、いろは横丁の路地へ(2025年2月1日)

裏路地のカメラ散歩もだいぶ調子が出てきた。今日は午後3時すぎに家を出て、一番町の文化横丁や壱弐参(いろは)横丁近辺に出かけ、そこから一番町の東側の地区を定禅寺通りまで歩き、夕暮れから夜にかかる時間帯に、三越近辺や稲荷小路、国分町通の路地に並ぶ飲食店の「灯ともし頃」を撮れれば、という計画である。 まずは、文化横丁といろは横丁である。ここは東北大学の片平キャンパスに近く、私が学生だった昔には新刊の本屋が3点、古書店は5、6店が並んでいて、勤務先が片平キャンパスだったこともあって、学生時代から40年ほどうろうろ歩き回ったところだ。現在は新刊の本屋はなくなり、古書店も2軒(15年ほど前の記憶)になってしまった。 本屋以外にとくに通った馴染みの店というものがあったわけではないが、見知った店のほとんどはもうないのである。いろは横丁は戦後にできた朝市風の香りがしていた狭い路地だった(今も昔の手押しポンプ井戸が残されている)が、今ではかなりしゃれた雰囲気の小さな店が並んでいる。 文化横丁には学生が作る雑誌に広告を出して応援してくれていた中華料理店があってそこそこ通っていたが、その店もずいぶん前になくなっていた。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2025.02.01

コメント(2)

-

裏路地へ(4)―広角もズームも(2025年1月25日)

一週間前の裏路地散歩で望遠や広角レンズで撮った方がよい場所があると切実に思ったこともあって、35㎜単焦点レンズのほかに18-140㎜のズームレンズ10-24mmの広角レンズを滅多に使わない小さなカメラバッグに入れて出かけた。 とはいえ、広角を使ったのは坂道の途中にある変則六差路を撮った時だけだし、140㎜はその坂を下ってまっすぐのびる道を撮っただけで、あとは全て単焦点レンズで撮ったのである。単焦点レンズだけの不便さにけっこう慣れてきたように思う。 今日の散歩区域は仙台駅の北西、花京院や大町のあたりだ。ときどき陽がかげることもあったが、おおむね青空が見えるとても良い午前中の散歩となった。撮影散歩ということにもだいぶ慣れて、同じ道を行ったり来たりして撮影ポイントをゆっくり探せるようになったと思う。以前は、決めたコースをひたすらまっすぐに辿るような歩き方だったような気がするのである。 仙台駅の近くなので大通りに面して大きなビルが立ち並び、そのビル群に囲まれた区域の中の路地を歩くことになる。なぜか今日は路地の風景よりもビルの間に覘く青空ばかりが気になるのだった。カメラバックに入っている偏光フィルターを使って青空を強調する写真を撮ろうという誘惑もあったのだが、路地の風景を撮ろうと考えていた趣旨に悖るので偏光フィルターを出すことはなかった。 撮影散歩はもちろんカメラの趣味を満足させるためでもあるのだが、医者の指示による病気療養のための散歩でもある。疲れると尿中蛋白量が増えるので疲れない体を作るのが目的で、運動した疲れが完全に回復してから次の運動をするのである。 今日の散歩の歩数はほぼ一万歩だったが、ゆっくり歩いたこともあってさほどの疲れはない。早朝の筋トレ散歩は九千歩くらいだが階段や坂登りなので格段に疲れる。ここ数週間は、筋トレ散歩の後3日間の休み、上半身の軽い筋トレとカメラ散歩をして2日間の休みという繰り返しになっている。本当に効果があるかどうかは次の検査日まではまったくわからない。なんとも心もとないことなのだが、本人に病状の自覚がまったくないので、自分の行いが病気療養になっているのかどうか判断できないのだ。 まあ、当分こんな生活を続けるしかないだろうとは思っている(ちょっと暖かくなったらすぐにでも小旅行に出かけるつもりではいるが)。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2025.01.25

コメント(2)

-

単焦点35㎜レンズで裏路地を(3)(2025年1月18日)

11時30分から2ヶ月に一度の眼科診察があって、5分ほどの診察で12時前には自由になった。眼科医院は、街中の裏路地にあるのでそこから裏路地散歩を開始した。仙台駅と東二番丁、南町通と広瀬通に挟まれた区域を歩く予定だ。前回の朝市を含むブロックの北に隣接する区域である。 この区域には一番町から駅まで続く中央通り(クリスロード)という人通りの多いアーケード街があるのでその近くの路地は楽しめそうな感じがする(人通りが多すぎると写真を撮るのが難しいということもあるが)。 東二番丁と広瀬通の交差点の近くにある眼科医院から南の青葉通まで歩き、東側の次の路地を広瀬通まで北行し、途中で交差する路地に入っては戻るということを繰り返して仙台駅まで行き、そこから青葉通と南町通を西へ向かいながらうろうろと歩きまわった。 中心街のこのあたりの路地はほとんどまっすぐに大通りを越えて続いている。大通りの向こうに続く路地を望遠レンズで看板や電柱の距離感を圧縮して写したら面白いだろうと思ったり、狭い路地では広角レンズで撮ったら面白い写真になるだろうと考えたり、そんな場面がけっこうあった。それを我慢して単焦点35㎜レンズでシャッターを切っていると、なんとなくカメラ修行をしているなあという気分にはなるのだ。 とはいえ、何度も何度も同じ場所に行けるわけではないので、ズームレンズや広角レンズも持って歩くのが良いのではないかと悩み始めている。単焦点レンズ1本だけでのカメラ修行の挫折か、意味ある転身になるのか、全く判断できないので、これは保留するしかない(つまり、なりゆき任せということ)。 ほぼ歩き終わって昼食を採ろうと思ったが、昼時でどの店も満杯だった。予定していた中華料理店では路上に列をなして待っている状態だった。それで、少し歩き戻って、先ほどとても狭い路地で見つけた小さな中華料理店に行ってみた。 お客さんもそこそこ入っていたもののすぐに座れて、おいしい五目ラーメンを食べることができた。裏路地の撮影散歩であまりいい写真は撮れなかったが、おいしい五目ラーメンにすぐにありつけたというのは散歩の功徳ということにする。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2025.01.18

コメント(2)

-

単焦点35㎜レンズで裏路地を(2)(2025年1月11日)

昨日雪晴れの景色を撮ろうと出かけて、疲れたけれど快適で楽しかったので、今日もまた午後になって街に出た。単焦点レンズ1本だけで仙台の街の路地を撮るというカメラ修行の続きである。 地下鉄仙台駅の西改札口を出てすぐの朝市近辺の路地を歩くことにした。何を撮りたいとか何処を撮りたいというよりも、とにかく路地を歩き回ってみようというふうに考え出している。いい写真を撮りたいと思って歩くと結果にがっかりするだろうと考えたのだ。これからもとにかく路地という路地を歩いてみようということである(できれば、中弛みにならずに継続できれば!)。 とにかく歩いてみると考えたのは大正解で、あまり写真は撮れなかったが歩いたことにそれなりに満足して帰ってきた。午後遅く出たので夕焼け色に染まる路地裏を想像していたが、雲一つない晴天であまり夕焼け色にはならなかったのが少しばかり残念だった。 今日は、南町通と北目町通、東二番町通と東五番丁通(愛宕上杉通)に囲まれたブロックを歩いた。これからも、こんなふうにブロックを区切って歩こうと計画しているのだが、どこまで行けるやら………。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2025.01.11

コメント(2)

-

雪晴れの青葉山近辺(2025年1月10日)

昨日は一日中雪が降り続いた。今朝、朝食が終わりかけたころ、「雪掻きはどうだった?」と妻に聞かれたのだが、雪掻きのことはまったく念頭になかった。「やったよ」と息子が言ってくれたのでなんとなくその話は終わった。 これまで雪掻きは私の仕事だった。とくに最近は、雪が降り出すと一日に何度も雪掻きをするようになっていた。積雪量が多くなると私の体力では大変なことになるのを恐れて早め早めにしていただけだ。妻が都合よく考えているように雪掻きが趣味になったわけでもなく楽しいわけでもないのだが、けっこうまめに雪掻きをしていた。それなのに昨日はどんどん雪が降り続くのを見ていたのに、雪掻きのことなどまったく思い浮かぶこともなかったのだ。 じつはカメラを持って出かけることすらも2ヶ月近くなかったのだ。昨年の6月に発病し(病気が見つかって)、まじめに病人をやろうと心に決めて、病人であればなおさら一生懸命終活をやるのだと自分に言い聞かせて暮らしてきたのだが、秋の2回の小旅行の後、「病人疲れ」か「終活疲れ」かあるいはその両方かで気力がだいぶ落ち込んでしまっていた。何もやりたいことがない、何もやりたくない、そんな気分が続いていた。「中弛み」だろうと高を括っていたものの、正月3が日が過ぎたころ異様にぐったりしてしまった。おそらく、何もやりたくないという精神状態のまま逃れられない正月の準備や料理をこなしたせいだろうが、病人としての先行きが心配になるほどだった。 さいわい、この数日、気力が戻り始めた。昨日の雪降りとは打って変わって外は晴天で明るい日差しが輝いているようで、カメラを持って近所を歩いてみようと思いたった。どんな写真が撮れるかはさておき、まあ、カメラを持って出かける気分になっただけでも良しとしよう、そう考えながら家を出た。 陽光の明るさと雪の白さを強調しようと、シャッター速度をやや遅めに設定して何枚か写真を撮った。自宅に帰ってからの写真整理も、明るさや色調、トリミングなど一切の調整(修正)なしで写したままにした。 写真の整理が終わって窓を振り返ると、雪が降り始めていた。カメラを抱えて広瀬川の堤防から雪降りの景色を1枚だけ撮った。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2025.01.10

コメント(4)

-

雪が降る前に(2024年11月6~8日)

春にほとんどの肩書をはずして張り切って終活に励んでいる身なのだが、たった一つだけ残った公的な仕事で10月31日、12月1日の二日間、山形に出張した。そのときの仕事の一つに、鳥海山麓の牛渡川にある箕輪鮭漁業生産組合の鮭孵化場の視察があった。視察が終わって組合長さんのご親切で施設のすぐ裏手にある丸池神社の「丸池」に案内していただいた。小さいけれどエメラルルドグリーンの美しい池だった。丸池は丸池神社のご神体そのものということだった。 山形出張にでかける前に、楽しかった(おいしかった?)米沢小旅行に気をよくしていた妻と寒くなる前にもう一度どこかへ行こうと相談していて、会津若松が有力候補になっていた。エメラルドグリーンの「丸池」は、裏磐梯の五色沼の一つ、青沼を思い出させたばかりではなく、青沼よりほんの少し先にあった瑠璃沼を見ないで戻ったことをいっそう残念に思わせたのだった。 会津若松から裏磐梯がごく近くなので、瑠璃沼を見に行くことを含めた旅行計画を急いで作った。会津若松での二泊三日の最終日、五色沼経由で帰ってくることにした。 「会津若松に行くんだったら大内宿と塔のへつりは絶対見るべき」と福島生まれの知人に強く勧められたと妻が言うので、今回は時間的にはかなりゆったりしているものの比較的しっかりした旅行計画ができた。 というわけで会津若松小旅行に出かけたのである。米沢小旅行の時、米沢と猪苗代湖の道の駅でたっぷりと地物の野菜類を手に入れたこともあって、今回も三か所の道の駅をコースに入れた。半ば、ショッピングツアーである(買うのは野菜などの食料品ばかりなのだが)。 1日目。山形自動車道で山形市を経由して「道の駅やまがた蔵王」に行く。昨年できたばかりのこの道の駅は、イベント開催のための広いスペースを設けていて、野菜どころか食料品売り場そのものがないのだった。この日はフリーマーケットが開催されていて、若い陶芸家のコーヒーカップを一つ購入した。 東北中央自動車道を南下して赤湯温泉(南陽市)の日帰り温泉に入って、温泉好きの妻に満足してもらい、昼食は温泉のすぐそばの店で妻や私の好きなあっさり味のラーメンを食べた(こってりしたラーメンを出す店が圧倒的に多いので、最近はラーメンを食べるときはネットで調べるようになった)。 赤湯温泉から米沢、喜多方を経て、午後3時前に会津若松市に入り、飯森山の麓にある「会津さざえ堂」を見に行く。さざえの貝殻のような外壁を持つ六角三層のお堂の内部にはらせん状のスロープが二つあって、一方通行で登って降ることができるのだった。こんな奇妙な形式のお堂は唯一無二の建築物らしい。 ホテルに入りだいぶゆっくりしてから、街に出て散歩しながら夕食に向かう。観光ガイドにしたがって七日町(なぬかまち)を歩く、古い蔵造りの建物が次々現れる。もうすっかり暗くなっている時間だが、かえってそれらしい雰囲気があって楽しい。 夕食は会津の郷土料理を頼んだ。メニューには身欠き鰊や棒鱈が入っていて、少しばかり緊張感がある。子供のころ、時節になると毎日鰊(カドと呼んでいた)を食べされられた。脂っこくて小骨が多く食べにくいということもあったが、毎日だったので本当に嫌で嫌でたまらなかった。腹には卵(数の子)が入っていて、数の子も嫌というほど食べた。それ以来、鰊も数の子も私の食事のメニューに入ったことはない。若いころ、麺好きの私は京都で「にしん蕎麦」に挑戦したてみたのだが、全くダメだった。 「最近、何でもおいしく食べられるようになったから、鰊もおいしいかもしれないよ」という妻の言葉を信じることにして、食べてみればすごくおいしいわけではない(ふつうにおいしい)が、食べられるのである。鰊の山椒漬け、鰊の昆布巻、棒鱈煮、どれも完食である。私にはもう食べられないものなんて何一つないような気分になってきた。 二日目。寒くなった日だったが9時ごろホテルを出て大内宿に向かう。大内宿では小雨に白いものが混じっていた。初雪らしい。雪が降る前に行こうという旅行計画だったが、間に合わなかったのだ。大内宿から塔のへつりに向かう。大内宿も塔のへつりもお土産の店が並ぶ「立派な」観光地で、私たちの周りは中国語ばかりだった。 塔のへつりを離れて、昼食に山菜蕎麦を食べたのだが、この蕎麦が抜群においしかった。矛盾しているようだが、腰があるけれどやさしい口当たり、蕎麦の味、香りも申し分ない。「会津蕎麦はおいしい」ということになって、なんとか家で食べられる会津蕎麦を手に入れようということになった。 若松市内に戻り、鶴ヶ城の周りを歩いてもたっぷり時間があるので、今日も日帰り温泉に入ることにした。それでもホテルには午後3時半には着いた。夕食は、やはり郷土料理の輪箱(わっぱ)飯にした。その店にもニシンにの山椒漬と棒鱈煮があって、それを真空パックにして譲ってもらった。まだまだ食べて、不得手を完全に克服するつもりなのである。 わっぱ飯と蕎麦のセットを頼んだら、蕎麦湾に葱1本が添えられて出てきた。ずいぶん前にテレビで見たことがあったのだが、ネギを箸代わりに使いながら葱も齧るという趣向である。それなりに楽しい趣向だが、どんな時に人はこんな食べ方を思いついたのだろうかなどと考えさせられた。 3日目。五色沼に向かう途中で「道の駅ばんだい」によって、イチジクや食用菊などを仕入れた。ここからは昨日の寒さで降った雪を被った磐梯山(表側)がよく見えた。五色沼では妻に頑張って歩いてもらい、磐梯山(裏側)を背景にした瑠璃沼を見ることができた(曇り空でなかなかいい写真にはならなかった)。五色沼の探勝路入り口にある裏磐梯物産館で会津蕎麦の半生と乾麺を手に入れた。 瑠璃沼を見ればもう帰り足である。途中の道の駅猪苗代での買い物に期待したが、今回はあまり欲しい野菜は見つからなかった。私は里芋を少し多く買って、あとは妻のための菓子類をいくつか買っただけだった。ただ、道の駅に併設されている蕎麦屋で食べた蕎麦と天ぷらには満足した。 道の駅猪苗代を出ればひたすら高速を仙台に向かって走るのだけなのだが、食事担当の私としては手に入れた食料品にあまり満足できなくて、村田ICで降りて道の駅村田に行ってみた。かつて溢れるほど農産物が並んでいた場所には何にもなかった。もう店じまいしたらしく、店内だけに野菜類が並んでいた。柿、蒟蒻、蔵王チーズ、春菊などを買った。この道の駅は朝早く出かけるのがいいらしい。 こうして、観光旅行なのか買い出しツアーなのかよくわからない小旅行は終わった。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして

2024.11.08

コメント(4)

-

単焦点35㎜レンズで裏路地を(2024年10月28日)

広角レンズで街を撮ろうと2回街中を歩いてみた。一番広い画角でひたすら街を写してみた。たくさん撮った中から自分なりに選んでみて2日分合わせて10枚ほどを残した。とはいえ、ほんとにそれらが良い写真かどうか、やはりまだよく分からない。単に私の好みだということで、カメラ技術で経験値が増えたという実感もまったくない。もっとも、この程度のカメラ修行で経験値もへったくれもないのが本当だろうとは思う。 広角レンズを構えながら街中を眺めながら歩いて狭い路地に出たとき、こんな路地を単焦点レンズで撮ったらいいのだ、そう思った。気分を変えていろいろやってみようということである。そう思いながら街に出かけられないまま、先日の米沢市へのドライブ旅行で繁華街(旧繁華街?)裏の 路地の写真を何枚か撮った。その時は24-140㎜のズームレンズを使ったので、仙台に帰ったら必ず単焦点レンズを持って街に出かけようと決めた。単焦点レンズでは構図を決める立ち位置に苦労するだろうが、カメラ修行らしくなるだろう。 雨が降りそうなので今日は取りやめようと考えていたのだが、午後になって少し晴れ間も出てきたので2時半ころ家を出た。まずは、仙台の繁華街(というより飲食店街)の国分町あたりの路地を歩いてみることにした。路地なので前後方向に立ち位置は変えられるが、横方向の自由度は小さい。小さな袋小路を撮った時には、壁にくっつくほど下がっても望んだものが画角に入らないこともあった。単焦点レンズの面白い経験ではある。とはいえそれは例外で、あまり考えることもなく路地に向かってひたすらシャッターを押したという感じしか残らなかった。まったく修行感がないのである。 シャッターをたくさん押しただけだなあ、と少しへこたれて帰ってきた。写真整理で3分の1ほどを捨てたが、それ以上の選別はできなかった。どれも同じように良い(同じようにつまらない)のである。被写体としての路地の趣き、味わいの微妙な違いが分かればいいのだろうが、まだだいぶ時間がかかりそうだ。今回は路地の全景ばかりを撮ったが、細部にも面白い被写体があるだろう。次回は、そんな細部を探しながらゆっくりじっくり歩いてみたい。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.10.28

コメント(2)

-

ちょっと寄り道のつもりが!(2024年10月18日)

小旅行3日目、今日はもうただ帰るだけの日なのだが、昼食はちょっと喜多方市に寄り道して喜多方ラーメンを食べようということになっていた。米沢市から喜多方市までは車で1時間ほどなので、10時のチェックアウトでも時間が有り余ってしまう。ナビでルートを検索していたら西吾妻スカイバレーという山岳道路経由でも同じくらいの時間で喜多方市に着くらしい。もしかしたら高山の紅葉が楽しめるだろうし、道筋には檜原湖や裏磐梯五色沼があって、そこそこ時間が潰せて昼食時に喜多方に行けるのではないか、ということになった。 今日の朝にルート変更を妻に告げて、9時早々にホテルを出た。天気予報は曇りだったが陽が射している。できれば陽が射している紅葉の山を見たいと思って気が急いたが、山を登り始めれすでに十分に紅葉した景色が広がっていたし、カーブの連続する山岳道路ということもあってひたすらおとなしい運転で高度を稼いでいった。道脇のちょっとした広場では東京ナンバーの車のカメラマンが2メートルばかりの高い三脚のカメラを乗せ、脚立に乗って陽差しの変化をじっと待っているのだった。 展望台や休憩所など3か所で紅葉を楽しみ、車からいい景色が見えれば近くの停車スペースから歩いてその写真を撮りにも行った。あまりいい写真は撮れなかったが、1400メートルの全山紅葉に妻はちょっと興奮気味なのだった(旅行に出かける前、わたしたちには紅葉のことは全く念頭になかったのである)。 山を下り、桧原湖畔で景色を楽しみ、次は五色沼自然探勝路入口の駐車場に入った。せっかくなので15分ほどで行ける青沼まで歩こうということにした。妻の足は少し弱っているのだが、登山用スティックを両手に悪路を頑張って歩いてくれた。 探勝路入り口には裏磐梯物産館があって、会津塗の箸を数組買った(どういうわけか私は誤って箸の先を嚙んでしまうことがあって箸の消耗が激しいのである)。リンゴがとても安かったし、「紅玉」が一袋だけ残っていたので合わせてそれも買った。紅玉は焼きリンゴや肉料理のリンゴソースに使うのである。 五色沼から喜多方に向かい、午後1時にラーメン店に到着、昼時のピークが終わりかけていて、少し待つだけで狭い駐車場に入ることができた。ラーメンはもう文句なくおいしいのだが、どちらかと言えば、昨日の米沢ラーメンのあっさり味の方が私の好みである。1年ほど前から日帰り温泉に行ってその帰りにあちこちのラーメンを食べるというのが、妻と私のミニブームなのだが、好みは微妙に違っていて、妻は私より少し濃いめが好きなようだ。たぶん、米沢ラーメンより喜多方ラーメンを気に入ってるはずだ。ギョウザも追加注文した。ギョウザ好きの妻はその店にギョウザがあればいつもそれを食べたがり、今日も大満足なのだった。 昼食をとれば一路わが家へ、となるはずだったが、留守番している息子(と自分たち)のために夕食になるようなものを買っておきたいということで高速をいったん降りて道の駅猪苗代に入った。夕食になるような弁当の類はなかったが、野菜が豊富にあって、あれもこれもとけっこう買いそろえた。じつは、旅行初日の米沢市の道の駅米沢でも野菜を買い込んでいた。小旅行のはずなのに、妻とは違って食事担当の私としてはたくさんの野菜の方に大満足なのだった。 郡山経由で(途中、工事渋滞で悩まされたが)仙台まで走り、市内の弁当屋で3人分の弁当を買って今回の小旅行は終わりとなった。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.10.18

コメント(4)

-

ラーメンとうどん(2024年10月17日)

米沢市への小旅行2日目、観光スポット巡りはしないことにしていたのだけれど、米沢市と上杉謙信に敬意を表して上杉神社だけには行ってみようということになった。さいわい、米沢城本丸跡に建てられた上杉神社はホテルから歩いて10分ほどの近さである。30分くらいで観光は終わるだろうから、その後は市内をぶらぶらと散歩することにして9時半ごろホテルを出た。 ホテルの前の道を南にまっすぐ7分ほど歩いて右に曲がれば上杉神社が見えてくる。観光客に交じって七五三参りの家族連れがちらほら見える。七五三参りの家族は両親と一緒だったり、母親だけだったりしたが、なぜか祖父母らしき二人がそろって一緒なのだった。たぶん、おじいさん、おばあさんの方が七五三参りは大事だとリーダーシップをとってのお参りなのだろうと眺めていた。 上杉神社から隣接する上杉伯爵邸の建物を眺めに行き、そこでソフトクリームを食べて、今日の観光は10時ちょっとすぎにすべて終わってしまった。所要時間が最も長かったのは、ソフトクリームを食べるときだった。いい観光旅行である。 街歩きといっても知らない街でどこを歩けばいいのか皆目見当がつかなかったので、昨夜必死になってネットで探した。米沢市の繁華街というアーケード街を写した動画を発見し、その場所を地図上でなんとか同定できたので、そこを起点に周辺を歩く予定にした。 スマホのグーグルマップ画面を頼りに地図上のアーケード街に着いたはずなのに、家並みにアーケードがまったくない。その繁華街から入る細い路地や裏路地には酒を飲む店が立ち並んでいるという情報もあって、路地に入ると確かに飲み屋街になっていた。 地図を読み違えたわけではないと、(地図上の)繁華街に戻ってみると、道のあちこちで工事をしている。道の拡幅工事である。まだ工事の始まっていないところの建物にかかるほど道は拡げられているので工事開始に合わせてアーケードは撤去されたのだろうというのが私の推量である。路地裏の写真を何枚か撮ってあっさりと街歩きは終了である。11時ちょっと前だった。 私の地図の読み違いで、じつはどこかにアーケード街が残っているといいななどと思い、中小都市の繁華街は今やシャッター通りなどと言うニュースを聞くたびに残念ことだと考えたことなどを思い浮かべながら昼食に向かう。昨日は昼も夜も米沢牛で私にとっては明らかの食べすぎだったので、今日の昼は断固として米沢ラーメンを食べると決めていた。ホテルのすぐそばに米沢ラーメンの店があって、ネットで「地元の人しか知らないおいしい店」という情報もあったのでその店に決めていた。 しかし、ネットで「地元の人しか知らない」という情報を仙台の私が見てその店に決めたというのは大いなる矛盾だろう。「地元の人しか知らない」という情報をネットに挙げた瞬間に「地元の人しか知らない」という情報は真から偽に変わる。などということをうだうだと考えながら歩いてその店に着いたのだが、開店は11時半でまだ15分もある。宿泊しているホテルのロビーで時間をつぶしてから店に入った。ラーメンは細麺で優しいスープのまったく私の好みにぴったりだった。ラーメンを食べながら二人でメニューを眺めていたら、どうもその店はワンタンも売りらしいのでワンタンも追加で注文した。今日も暴飲暴食に近づきつつあるのだった。 正午にはホテルに戻ってゆっくりと食休み、その後は妻が見つけていた日帰り温泉に行くのである。この温泉は旅行前に妻がネットで見つけていた。「350円で入れるのよ!」 泉質など関係なく入浴料の安さで決まってしまった。 ホテルから車で15分ほどの温泉施設はあまり混んでいないうえ、男湯には内湯、露天風呂のほかに寝そべった姿勢で入る露天風呂(これがとくに気に行った)もあってじっくりゆっくり時間が過ごせた。女湯は内風呂ひとつだけだったらしいが、一人だけでのんびり入浴できたと喜んでいた。 帰り道、コンビニによって芋焼酎とちょっとしたつまみを買った。夜、眠れないときのための準備である。ホテルではしばらく夕食を何にするかで妻と話し込んだ。米沢牛の焼肉の店も有力候補に挙がったが、また食いすぎるのではないかと心配する私の意見が通って、古くからやっているうどんの専門店ということになった。 このうどん店が大当たりだった。まず、古くからやっているというそのたたずまいは内も外も実にクラシックなのである。大柄なご主人(若い人と二人で店をやっていた)が笑顔で応対してくれて、少しは贅沢しようとうどんと天丼のセットのスペシャルというのを頼んだ。天丼の飯は半量なのだが、大きな海老天が二つと野菜の天ぷらが器からこぼれそうになっていた。少し濃いめの天つゆがかけられている。うどんは関西のうどんなどに比べたらいくぶん細目で良い出汁の味がした。天丼もうどんもどこかとても懐かしい味がした。どことなく味が濃いのだが、昔のように塩辛いわけではない。妻もとても気に入ったようだった。私にとっては天丼の分が食いすぎだった気がする。うどんという選択なのに昼のラーメンの時と同じく暴飲暴食に近いことになってしまった。 ホテルに帰って、7時ころには私は寝入ってしまった。12時ころに起き出して、お湯割りで焼酎を飲み、また6時ころまで寝入った。昨夜よく眠れなかった分を一挙に取り戻したのである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.10.17

コメント(4)

-

〈入院〉変じて〈小旅行〉(2024年10月16日)

3週間の入院治療が終わって自宅治療になったのだが、退院時の状態から2ヶ月も期待するほど症状(血液検査と尿検査の数値)が改善されないので、10月16日から18日までの3日間、薬を変えて治療するために入院することになっていた。新しく使う薬も強い副作用があるので24時間監視が必要ということらしい。 ところが、入院前の10月1日の検査で数値がかなり良くなったことから、今までの薬での治療を継続して様子を見るということになった。薬の効果が少し遅れて出始めたのではないか、という見立てだ。 16~18日の3日間の入院はなくなった。そもそも入院中は日常の生活ができない日々になるので、妻と図って入院したつもりで2泊3日の旅行に当てることにした。以前から旅行をしたいねと話してはいたのだが、病状の先行きが判然としないのでなかなか決断ができなかった。長引く可能性が強い病気なのでぐずぐずしていたらチャンスがなくなるとも考えてはいたのだった。スケジュール満杯の観光旅行なんて御免蒙りたいので、近場の一つの街で2泊3日を過ごすことにした。それで妻も私も提案した街は同じで、山形県米沢市ということになった。車で1時間半ほどしかかからないので、ドライブ旅行ということになった。 私の体調がどうなるか心配だったので途中休憩を2回ほど入れることにして、11時少し前に家を出て福島市経由の高速で午後1時半に米沢に着き、予約していた店で昼食をとった。せっかくの米沢なので、まずは米沢牛だろうとステーキランチということにした。昼食が終わってホテルに向かう途中、食事をする店の看板には必ずと言っていいほど「米沢牛」の文字が見える。「もしかしたら米沢には米沢牛しかないかもしれんぞ」という冗談が冗談ではなく夕食まで続くことになった。 ホテルで少しゆっくりして、日が傾きかけたころ散歩と夕食のために街に出た。建物の間から夕焼け空が見えて、何枚かシャッターを切った。そういえば、カメラ修行を始めた5月から夕焼けの写真を1枚も撮っていないのだった。わが家は広瀬川が北から南に流れる岸辺にあって、そこは広瀬川河岸段丘の最下部にあたり、西には何段かの河岸段丘、さらに上には仙台城跡がある青葉山丘陵があってなかなかいい夕焼けをみるのは難しいのである。車でちょっと出かければいいのだが、夕飯時と重なって食事を作らなければならない身には時間を取りにくいのである。これからはずっと早い時間に暮れるだろうから、撮影のチャンスはあるかもしれない。 夕焼けを見て、暗い街を少し散歩して、ホテル近くに戻ってある小さな店に飛び込んだ。ネットで色々調べたが、良さそうな店は予約が必要だったり、メニューが判然としなかったりして、諦めての飛び込みだった。予約していないので待たされたものの何とか夕食にありつけたのだが、その店も米沢牛の店で「しゃぶしゃぶ」を食べることになった。 旅の初日は、私たちにとって米沢市は「米沢牛の街」ということで終わった。問題は、癌で半分ほど切除した胃を持つ私には、いくぶん暴飲暴食の日となったということである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして

2024.10.16

コメント(4)

-

陽が昇る前に (2024年10月11日)

仙台の日の出の時間までもう15分ほどしかない。急ぎ足で仙台城跡の天守台に向かっているのだが、いつもの筋トレ散歩の時よりずっと息が切れて辛い。筋トレ散歩は空身で歩くのだが、今日は肩からカメラバッグを下げている。ステロイド投与治療のための入院ですっかり落ちてしまった筋肉では、わずかな負荷の増加が体にこたえるのである。 5月から終活の一つとしてカメラ修行を始めてから、何度か仙台市街の日の出を撮ろうと出かけた。これまでは仙台市街のビルの間から昇る日の出ばかりだった。仙台城跡からは南東寄りの方向に太平洋が見えるのだが、これまでの季節では北東寄りのビル群の間から太陽が昇っていた。太平洋から昇る日の出と仙台市街のビル群を一緒に撮りたいとずっと思い続けていた。それがやっと北から90度を超える(南東寄りの)方向から太陽が昇る季節になったので、天守台から日の出を写そうと思ったのである。 10月11日の仙台の日の出は5時41分、5時に家を出れば日の出の15分くらい前には天守台に着くだろう。そう思っていたのだが、出かける直前に猫がウンチをしてそれを片付けていたら、別の猫がオシッコをしてそれも片付けなければならなかった。家を出たのは5時8分くらいになってしまった。 仙台城跡に向かう途中、東の空がきれいな朝焼けになっていた。太陽が昇る方向はかなり明るくなっていて、気が急かされるのだった。日の出の時間が早まるなんて物理的にはあり得ないのだが、心は納得せず大股の急ぎ足になって、そのまま天守台に向かう急坂を息せき切って歩くことになった。 天守台にはなんとか日の出の10分ほど前に着いた。しかし、低い雲で水平線は隠れていて、太平洋から直接上る太陽を撮ることはできそうにないのだった。それでも三脚を立てカメラをセットして5時40分ころから撮り始めた。太陽が低い雲から見え出したのは日の出時間の6分後だった。間隔を置いてシャッターを切り、太陽が雲からすっかり現れた時点で終わりとして、バタバタと三脚をかたづけて、カメラバッグを背負った。 筋トレ散歩で天守台には週に2回は来ているのだが、そのたびに朝焼けを背景にした伊達政宗騎馬像を木々の間から撮ってみたいと思っていた。それもあって急いで帰り支度をしたのである。天守台を出る前に振り返って騎馬像のシルエットを何枚か撮った。太陽がもう少し北よりだったらもっといい写真になるような気がしたのだが、それには1ヶ月ほど前の日の出でなければ無理なので、来年を待つしかない。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.10.11

コメント(2)

-

おいしい筋トレ散歩 (2024年10月1日)

街を撮るためにカメラを持って歩き回っていて、これはもちろんカメラ趣味のためだが、闘病のための必要な運動量を確保するための散歩でもある。カメラを持たないでひたすら歩く散歩ももちろん行っているのだが、それ以外に「筋トレ散歩」と称するものもある。 4日に1回の筋トレ散歩は、まずわが家から15分ほどのところにある亀岡神社の370段ほどの石段の上り下りをする。亀岡神社は仙台城跡のある青葉山丘陵の北端近くにある神社で、青葉城跡の天守台の高さとあまり変わらない。石段の上り下りのあと、青菜城跡の坂道を天守台まで登る。この筋トレ散歩は、下半身の筋トレと心肺機能の強化(というよりは老化防止)が目的なので、とにかくできるだけ大股で急ぎ足で歩くのである。脈拍を110~120くらいになるようなスピードで歩くようにしている。 4日に1回というのは、私の年齢では使った筋肉を休めるためには中3日空けるのがいいという経験からである。じつは、この筋トレ散歩は以前からやっていて、かつては毎日だったのが、年齢に応じて2日に1回、3日に1回、そして2年前から4日に1回と体に相談しながら変えてきたのである。ネフローゼ症候群で3週間の入院治療で10㎏も痩せて、筋肉が激減した(ネフローゼ症候群では尿と一緒に多量のタンパク質が排出される)ので、この筋トレを恐る恐る始めたのだが、何とか1か月半前くらいから4日に1回のペースで続けられるようになった。 というわけで、今朝も朝5時に家を出て亀岡神社に向かったのである。神社の石段を一定のペースで登るのはやはり苦しいのだが、なにかまったく別のことを夢中になって考えていると気が付いたときにはけっこうな高さを稼いでいることがある。今朝は1週間分のレシピのこと、それぞれのレシピの材料や手順のことを考えながら石段を踏み上がっていったのである。このごろ、食事が本当においしいのである。何を食べてもおいしいし、切除胃で小食なのだが、食欲そのものはとても旺盛なのである。自分で食べたいものをメニュー表に乗せて自分で作って食べるので、三度の食事がおいしくて当たり前なのだが、10㎏も痩せた体が栄養を要求しているのが旺盛な食欲につながっているのだろう。 じつは、腎臓を病む前から年々美味しく食べられるものが増えていると感じてはいた。人間はそんなふうにできているのではないか、そう思っているのは同居していた義母がそうだったからである。115歳まで生きた義母の最晩年あたりの食事も私が作っていたのだが、私の拙い料理、ときには見た目の悪い誤嚥防止食なども含めて食べるものすべて「おいしいね、おいしいよ」と言いながら食べてくれるのだった。「食べるものがおいしくなったので、私もそろそろかな」と言って妻に睨みつけられるのだったが、やはり人間に備えられた能力の一つではないかと思うのだ。最後は少しなりともいい思いをしておしまいになるというのは悪いことではないだろう。 石段を踏みながら「おいしい生活だよな」などと考えていた。しかし、「おいしい生活」というのはたしか糸井重里氏の作った何かのCMのキャッチコピーではなかったか、それは使いたくないな、そんなふうに思いなおした。左翼崩れで新自由主義風の言説で名を成すことへの嫌悪感が私のなかにはまだ生き残っているようだ。 糸井重里氏が登場したあたりで現実に戻ると、かなり段数をこなしていて神社の屋根が見え出した。朝5時40分の太陽が背後から照らしていて、私の影が石段に伸びている。石段を下り始めると、太陽はほぼ真正面、樹々の葉に見え隠れしている(写真はスマホで)。 6時10分ころ青葉城跡手天守台に着くと、太陽は雲に半ば隠れながら仙台市街の一部だけを照らし出し、高層ビルの多い中心街は雲のなかのように煙っている。 さて、急いで仙台城跡の坂道を下り降り、朝食を作らなければならない。それでも妻が起き出す前には着くだろう。出社時間の早い息子はたぶんどこかで朝食を都合するに違いない。 そんな今朝の筋トレ散歩だった。 読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.10.01

コメント(4)

-

広角レンズだけで街中へ(2)(2024年9月29日)

まだ暗い5時前に車で家を出て、仙台駅の駐車場を中心に1時間半ほど仙台駅周辺を歩き回った。広角レンズで街を撮るというカメラ修行の続きである。カメラを持って写真を撮ることを楽しみ、かつ闘病の一環としての散歩なので、歩いて家を出ることばかり考えていたが,それでは地域が限られてしまって面白い被写体に出合える確率は増えない。そんなことに気が付いて車も使うことにした。距離と時間をきちんと取れれば散歩として成立するのだが、金らの方は被写体頼みそのままということだ。薄暗い街でシャッターを切り始めたが、シャッター速度を早くできない。たぶん、手振れでろくな写真が撮れていないだろうと思いながら歩きまわった。早朝の街は、被写体としては魅力的だが三脚を使って街中で写真を撮るというのは、カメラ素人の身には少しばかり恥ずかしいのだが、なんとかその恥ずかしさを乗り越えて、これからは三脚も持って出かけることにしたい。夕暮れや夜の街もいずれは撮ってみたいので、三脚は必須である。課題がまた一つできた。 次回からは、50㎜単焦点レンズだけで街を撮ろうと思っている。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.09.29

コメント(2)

-

広角レンズだけで街中へ(2024年9月16日)

今日は早朝散歩にして夜明け頃の市街地の写真を撮ってみようと、まだ暗いうちに起き出した。療養を旨とする病人としては、睡眠時間を確保するため昨夜は8時半ころには布団に入ったのだが、支度をして外に出ると小雨が降っている。昨夜見た天気予報では曇りだが降らないということだった。あらためて天気予報を調べると9時ころまで雨マークがついていた。眠っている間に条件が変わってしまった。雨が上がってから出かけることにして、少しばかり本を読んでから朝食の準備をして家族が起きてくるのを待ちながら時間をつぶした。「夜明け時」の市街地を撮るという条件は潰えてしまったので、どうしようか悩んでしまった。どんな時でもどんな場所でも良い被写体を見つけられる才能に乏しいのは、こういう場合に困るのである。それで思いついたのは、広角レンズだけを持って行って、すべてそれで撮影するという案だった。これは、良い写真を撮ろうということよりも撮影条件を制限すると被写体はどう写るかという、ほとんど実験なのである。やけっぱちに近いが、私のようなカメラ修行中の身には必要な実験だと自分に言い聞かせて出かけた。さいわい、全天曇り空のやや涼しい日となっている。カメラには、タムロンの焦点距離10-24mmの広角レンズを装着してある。できるだけ10mmに近い広角で写すつもりである。たくさん撮ったのだが、結局この7枚だけを残した。この7枚も出来がいいのか悪いのかよくわからない。ただ、こんなふうに映るということが経験値になってくれればいいとひたすら願うだけである。ただ、50㎜程度の単焦点レンズで撮ってみたいと思う場所を2、3か所見つけた。単焦点レンズだけという制限での市街地散歩も悪くなさそうだ。広瀬通りと西公園通りの交差点定禅寺通りと東二番町通りの交差点広瀬通りと東二番町通りの交差点東二番町通り、電力ビル前の市バス停留所青葉通りと東二番町通りの交差点(1)青葉通りと東二番町通りの交差点(2)真昼の歓楽街(国分町) 途中で霧のような雨が降って、濡れるほどではない快適な涼しさになった。散歩で汗をかいてできるだけ腎臓の負担をなくして塩分を排出したいという私の散歩のもう一つの望みは叶わないのだけれども、どちらかといえば涼しくて快適な散歩を選びたい。手足が吊らない程度に塩分制限を緩めてよいという医者の指示に喜んで従い、大好物の茄子漬(もちろん自分で毎年漬けているのだが、今年は塩分を2割ほど減らして漬けた。それでも十分においしい)にも箸を伸ばしている。そんな食生活でもまだときどき手足が吊る。ということで、とくに汗をかいて塩分を排出した方がよいというのもほとんど意味がなくなっている。これからはできるだけ涼しい散歩をしようと考えている。病気に関してはこんな状況が続いているが、病状改善の最後の詰めの前で逡巡している状態らしい。主治医の判断でステロイドを別の薬に替えてみることになった。その薬も副作用が強いということで、24時間医師の監察下において薬品投与を行うため、10月中旬に3日の入院が決まった。病気が治る期待で、喜んで入院するのである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.09.16

コメント(4)

-

ミネラル不足の炎天下散歩(2024年9月4日)

汗をかくと塩分(ミネラル)が汗と一緒に排出されて、腎臓を病む私には都合がよい。腎臓を病む私はまた、医師に運動を進められていて、散歩を運動の一つとして欠かせない。炎天下、散歩をするのは写真を撮りたいためでもあるが、病気対策の大事な一つでもあるのだ。 ネフローゼ症候群が発症してステロイド投与治療のための三週間の入院中は、ずっとたんぱく質と塩分の少ない食事だった。ご飯は「1/20飯」というたんぱく質を減らしたもの、カリウムの多い果物はすべて缶詰、おかずのほとんどは煮物にして塩分の軽減を図ったものだった。塩分制限の効果は入院中にはっきりと現われた。ときどき手の指が吊るようになったのである。こむら返りにように筋肉が吊る大きな原因のひとつは塩分(ナトリウム、カリウム)不足である。退院後もその症状が続いたが、指の筋肉が吊るのは塩分制限がうまくいっている証拠なので特に何をするでもなかったのだが、五日ほど前、夜の10時ころ、両手、両足が強烈に吊りだして、痛みに耐えられずにミネラル(ナトリウム、カリウム)の多いスポーツドリンクを三口ほど飲んだ。驚いたことに数分で症状がすっかりおさまってしまった。腎臓が悪いと分かってからは、暑い夏でもスポ―津ドリンクはタブーとなっていたが、それからは身近にいつも置いておくようになった。 昨日は退院後2度目の外来診察で、手足が吊ることについては塩分制限を頑張りすぎないようにと注意され、ちょっと気が楽になった。 私の体の中のミネラル成分は筋肉が吊るか吊らないかのぎりぎりなので、炎天下の散歩では「熱中症」のリスクがとても高くなっているはずである。そのため、散歩の時間は2時間以内と決めて、散歩コースも万が一のとき助けを求められる町中を選ぶようにしている。ただ、私にはかつて炎天下でのアユ釣りが趣味だったときに二度ほど熱中症の初期症状に気付いてうまく対処できたことがあるので、たぶん大事に至る前になんとかできるだろうとは思っている。 今日もよく晴れた暑い炎天である。青空が広がり、空のところどころには雲が出ている。空の青、雲の白、川岸の緑を一枚に収める写真を撮ってみようと思い立ち、広瀬川に架かる橋を撮影ポイントとして廻ってみることにした。澱橋から牛越橋から大橋から2階建ての仲の瀬橋と橋から見る広瀬川と西公園読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.09.04

コメント(2)

-

ふたつの終活を一度に(2024年8月23日)

市内を散歩しながらなにがしか「良い写真」を撮ろうというのは、終活として楽しいカメラ修行なのだが、この散歩はいやも応もなく終活のなかに強引に入ってきた私の病気療養としてもとても大事になっている。ネフローゼ症候群と診断され、三週間の入院でステロイド投与の治療を受けている間に63kgの体重が一挙に53㎏まで減ってしまった。53㎏というのは35歳ころの体重で、重さだけで言えば理想的なのだが、ネフローゼ症候群でたんぱく質が大量に排出されたせいなのか筋肉がすっかり衰えてしまっていた。主治医に「運動することが大事」と指示されていたので散歩から始めたのだが、歩くことはまずまずだった。ところが、腕立て伏せをしたら一度もできずにベタっとつぶれてしまったのだ。上半身の筋肉の衰えに驚いて、そちらの筋トレも必要ということになった。何とか今では20回程度の腕立て伏せができるようになったが、あまり筋トレをがんばりすぎると体がガタガタになるのではないかと不安にもなる。こういうところが病気持ちの辛いところではある。まあ、散歩も筋トレも私のほかの終活と同じように「丁寧にゆっくりと」やればいいことなので、けっこう気楽に構えてはいる。 先日の散歩で、暑い夏、汗をかくのはナトリウムやカリウムを排出できて腎臓にはけっこうなことだと気が付いた。あとは熱中症に気を付ければいいのである。今日は曇天だが蒸し暑くなっているが、1時間半ほどの散歩に出かけた。わが家の北西方向、広瀬川沿いの角五郎丁から八幡町に抜けるように歩いた。澱橋を渡って堤防の方に降りると三叉路(橋から降りてくる道、橋を潜って広瀬町方向へ行く道、角五郎丁へ行く道)に出る。その三差路の様子を面白く感じてシャッターを切った。澱橋北詰の西にある三叉路。 この最初の一枚の写真を撮ったことで、今日のカメラのテーマは「三叉路」ということに決めた。何かテーマを決める方が楽なので、たぶんこれからもこんな形でその日の散歩カメラのテーマを決めることになりそうである。 角五郎丁の道から分岐する澱緑地の堤防道路。 角五郎丁の通りから人家の間の小さな階段を降りて広瀬川に近い細道に入る。広瀬川と平行して道を行くと川沿いにある国家公務員宿舎横の変則的な十字路に出る。そのうちの西に向かう道は公務員宿舎の裏の道になるが、どうしてそれだけなのか分からないが100mほどに渡って左右に立派な歩道がある。公務員宿舎横の十字路。 公務員宿舎から右に折れて聖ドミニコ学園わきの細道を通り抜け、角五郎丁の道に戻り、そこから滝前丁通りの坂道を上がり大崎八幡神社前に出る。神社前は素通りして、龍寶寺へ向かう坂道を上る。龍寶寺から八幡町通りに下る坂道(右に大崎八幡への細道が分岐)。 龍寶寺の境内から裏に抜ける道があったはずだと探してみたが見つからなかったので、少し戻って八幡町通りと平行に走る細道に入る。石切橋の三叉路。 しばらく歩くと石切橋に出る。写真の右の道が龍寶寺から歩いてきた道、左は八幡町通りへの道、背後の道は土橋通へ出る道になる。土橋通りを抜けて北六番町通りを東北大学医学部・大学病院の裏に出る。東北大学医学部西北端の三叉路。 医学部の端の三叉路を旧厚生病院前(八幡町通り)に出る。厚生病院は東北大学農学部跡地に新築移転し、現在、旧病院は解体工事に入っている。八幡町通りを少し西に戻り左折して澱橋を渡って帰ることにする。八幡町通りと土橋通りの交差点。 大学1、2年のとき、土橋通の坂道を上がったあたりに下宿していた。その家は今は跡形もなく、あった場所すらわからないほど変わってしまっている。50年、半世紀も前のことである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.08.23

コメント(6)

-

私の散歩は終活である(2024年8月2日)

世間では、終活というのは自分の人生の後片付けのようなものをすることらしい。誰にも迷惑をかけないようにこの世を去るために行うらしいのだが、私はまったく逆のことを考えていた。これまでの人生でできなかったことも含めて、とにかくこれまでやらなかった新しいことを終活として始めることしか考えていなかった。ところが、妻は私の終活宣言を世間並みに正しく理解したらしく、私が入院生活をしている間にも「お手伝いするからね」と、かつて夢中になって育てていた洋蘭、東洋蘭用のたくさんの蘭鉢などの資材が残されている温室の整理を始めたのである。一応は「ありがとう」というものの、妻の片づけを手伝っているという気分で、さしあたっては私自身の終活の方針は変える予定はないのである。終活が始まってから、庭の手入れや三度の食事の準備、たぶん一生ものの腎臓病との付き合いがけっこう楽しい終活になることは見つけたのだが、あらかじめ、終活としてやろうと決めていたことがあった。 第一に読書。この7、8年細かな雑事に追われてあまり本が読めていなかったので、とくに現代思想・哲学で読み落としている領域を中心に読書をすること。これは、終活をやろうと思いついたときに一番目に決めて準備を進めていたので、順調に進んでいる(老化した頭脳を使うので、以前よりはまったく捗らないのだが)。私はこの十数年、脱原発デモや町内会行事などの写真を撮り続けてきた。いわば、行事の記録としての写真をたくさん撮ってきた(そして、それがとても嫌になっていた)。終活に思い至った時、これからは「良い写真」を撮ろう、と決め、カメラ・写真技術に関する本数冊で勉強を始め、花や鳥、仙台市街の日の出などの写真を撮り始めている。つまり、終活の第二は写真(カメラ)なのである。花や鳥、月の出や日の出など、撮るべき対象が定まっているのは、とにかくその対象に向けて撮影技術を磨くのが当面の課題としてやることが決まっているのでいいのだが、じつは、私が一番撮りたいのは何気ない街角の風景や人の暮らしの細部、そんなシーンの「良い写真」なのである。ところが、実際にはどこをどんなふうに写せばいいのか、まったくわからないのである。とにかく、自信がない。カメラを持って街に出ても、写すべきものが見つからずに帰ってくることの方が多いのである。そこで考えて決断した(大げさだが)のが、「街に出て、とにかくシャッターを押す」というごくごく単純なことだった。数を撮っていれば、ちょっとだけ「良い」写真が撮れるかもしれない。まぐれ、偶然に助けられるという確率に期待することにしたのである。というわけで、8月23日の午後3時半、炎天下の街に出かけた。仲の瀬橋を渡り、花壇地区から評定河原橋、瑞鳳殿前を通って米ケ袋の住宅街を抜けて、東北大学のある片平丁を回ってくるコースである。評定河原橋への道 花壇地区から評定河原橋へ向かうと、以前の早朝散歩で見つけていたお気に入りの景色がある。橋へ上がる坂道と堤防へ分岐する横道、道路わきの一本の樹、瑞鳳殿の森の向こうには向山のテレビ塔。ここの写真を撮りたくて決めたコースだったが、残念ながら道路工事中だった。いずれ、早朝にでも出直して撮り直すことにする。評定河原橋から(左手の赤みがかったビルは仙台高等裁判所)評定河原橋から広瀬川下流方向の写真を一枚、これは空を中心としてそれに広瀬川と市街を添えられたらと考えたのだが、そんな構図の決め方がいいのかどうかはまったくわからない。評定河原橋を渡り終えると、伊達政宗以下三代の廟がある瑞鳳殿への道が見えてくる。大きな樹々に覆われた坂道を観光客が下りてくるのがいかにも涼しそうで、炎天下の舗装路の上でシャッターを切ってみた。瑞鳳殿への坂道 瑞鳳殿前から霊屋橋を渡って米ケ袋に入る。今もそうかもしれないが、この地区はかつて裁判官や東北大の教授などが住んでいる高級住宅街だった。私が助手として最初に仕えた教授もこの地区に住んでいて、毎年の正月には研究室メンバー全員が教授宅での新年会に呼んでいただいた。教授夫人の父君もまた東北大教授だった方で少し離れたところに屋敷があって、1、2度庭の掃除か何かのお手伝いに伺ったことがあった。 米ケ袋から東北大学のある片平丁への道はすべて坂道で、その坂の風景を撮ってみたいと思ったのだが、シャッターを押す機会を見つけられなかった。片平から五橋に抜ける道 片平丁の道に上がると、樹々に覆われた涼しそうな道が見えた。東北大学の敷地を分けるように片平から五橋に向かう道である。ここでも涼しそうという一点で、強い日差しの路上からシャッターを切った。とにかく暑い。まもなく持参した水もつきそうなので、できるだけ早く帰ることにした。たくさん汗をかいていて「熱中症のリスクがあるな」などと考えていたのだが、汗と一緒に塩分が排出されるのは腎臓を患って塩分(ナトリウムとカリウム)を控えなければならない身にはとってもいいことではある。熱中症対策としてのスポーツドリンクは塩分が多くて私にとっては毒に近いのである。熱中症と腎臓病、大いなる矛盾に悩ませられながら(一部は楽しみながら)の帰途、仲の瀬橋を渡っていると、仙台地下鉄東西線の電車が広瀬川を渡っていくのが見えた。広瀬川、地下鉄、大橋、仙台城址が収まっている一枚と思い、橋の上で電車が来るのが待つことにした。「良い写真を撮るにはじっと待つのも大事」などともったいぶって自分に言い聞かせていたが、何のことはない2分も経たないうちに電車が通りかかり、その一枚を写すことができた。仲の瀬橋から仙台城址方向を望む読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.08.23

コメント(6)

-

ゆっくり丁寧に日々を生きる―私の終活

終活を始めるために、3月から4月にかけての年度替わり(地域団体や組織の総会時期)にほとんどの肩書をはずすことができた。半年ほどかけて準備をしていたので、驚くほどスムーズに辞められて、5月から私の終活が始まった。 終活としてやろうと考えていたことはいろいろあったが、まずは庭の雑草取りから始めた。いつもなら伸び切った雑草をむしり取ってさっさと終わらせていたのだが、なにしろ時間はたっぷりあるのでその日はほとんど庭に座り込んだ状態で、雑草を一本ずつ丁寧に根ごと掘り出しながら抜いて行った。 遅々として仕事は進まないのだが、ふしぎなことにその遅さ、はかどらなさが気持ちいいのである。わが家の狭い庭がそこにあって、私はその庭の雑草を一本ずつゆっくり抜いている。 庭があって、そこに私がいる。なにかしら、庭と私の「共在」する感覚が心地いいのである。これは、雑草を抜いた成果による心地良さではない。明らかにゆっくりと丁寧に草を抜くしぐさ(作業)そのものの喜びのようである。それで、心はほとんど定まった。終活で何をするにしても、それは「ゆっくりと丁寧に日々のくらしを生きていくこと」でなければならない、そう考えたのである。 やにわに庭仕事が終活の一番手に上がってしまったが、そうなれば二番手としては「料理」を上げざるを得ない。ここ10年ほど、わが家の食事は私が作っている。30年近く大柄な母の介護をしてきた妻は、両肩の腱を傷つけてしまい、腕があげるのが難しくなってしまったことと、115歳まで生きた義母は誤嚥性肺炎で入院を繰り返すので、嚥下食を作らなけらばならないこともあって、食事の用意は私の仕事になったのである。 義母の嚥下食は気をつけて準備する必要があったが、それ以外の家族の食事は義務感に押されて勢いで作っていた。しかし、三度の食事、その準備は文字通り「日々の暮らし」のど真ん中である。これを「ゆっくりと丁寧に」やることほど、私の終活にふさわしいものはないと考えた。いまは、まず一週間分のレシピを考えて、それに合わせて細かなものまで食材を丁寧に探すことから始めた。レシピの半分以上は初めて作るものを入れているので、これまで使ったことのない調味料や食材が増え始めている。 いまのところ、庭仕事も料理もとても楽しい。 当初、終活として手始めにやろうと考えていたのは、魚釣りと山登りだった。どちらも夢中になるほど好きだった趣味だったが、ここ8年ほどはまったくできなかった。経験もあるし、まずは手軽に始められると考えたのである。 5月には2回、ヤマメ狙いで毛バリを振りに川へ入って、水の中を歩いた。1回目の山行は山麓のトレッキング、2回目は300mクラスの山とリハビリ登山を始めた。3回目の山行は、6月7日に504mの戸神山に登った。1回目、2かいめよりはるかに楽な山歩きで、そこそこ花の写真も撮れて帰ってきた。 翌日、パソコンで写真の整理を終え、何気なく足を見たらパンパンに膨れ上がっていた。むくみ(浮腫)である。初めての経験だが、疲労によるものだろうと考えて数日様子を見たのだが、むくみが続くのでかかりつけの医院で診てもらった。尿検査で蛋白が出ていることから大きな病院を紹介されて診察を受けた。尿に大量のタンパクが排出される「ネフローゼ症候群」という診断で、急遽3週間の入院を言い渡された。治療はステロイドの大量投与(「ステロイドパルス」と担当医師は呼んでいた)、その副作用(血圧上昇、血糖値上昇、免疫力低下、不眠など)のコントロールに入院は不可欠ということだった。ネフローゼ症候群は難病指定されていて、それなりに厄介な病気らしい。場合によっては、一生付き合うことになるらしいのである。「病気で死んだか、寿命で死んだか、わからないこともあるということですね」と言うと、「そういうことも十分にあり得ますね」と主治医は答えるのである。これで3番目の終活がほぼ確定した。ゆっくり丁寧に私の病気の身体に付きあっていくのである。いまは、3週間の入院を終えて、自宅で決められた薬での治療になっているが、スマートウオッチなるもので、睡眠時間、心拍、血圧、体温、血中酸素濃度、血糖値、体温を24時間、監視・記録を続けている。この病気にはNa(ナトリウム)やK(カリウム)の過剰摂取は厳禁なので、2番目の終活(料理)にも関係している。カリウムの多い果物はコンポートにしてカリウムを減らし、野菜類は煮びたし、焼きびたし、揚げびたしなど、卓上醤油の3分の1は昆布入り煮きり酒で薄めたものを使っている。今のところ、こんな工夫もそれなりに楽しめるのがいい。 4番目以降の終活も始めているが、それは、また次の機会にしたい。 読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.08.03

コメント(6)

-

山行:テーマは山道?(戸神山(504.4m)2024年6月7日)

戸神山は、仙台から山形に向けて20kmほどで国道48号から白沢から秋保長袋に抜ける道に登山口がある。登山口といっても仙台市水道局の配水施設の入り口門扉脇をすり抜けるのである。 今日もまた花の写真をゆっくり撮りながら(つまり十分に休みながら)登る計画なのだが、松倉山では春の花が終わり、夏の花はこれからというあまり良い時期ではなかったのだが、その条件はクリアできていないだろうと考えた。 じつは、この5月から終活として山行と水行を何とか復活させたいと始めたとき、いわば体を無理をさせないために写真を撮ることで休憩を入れながらやろうと考えたのである。そうして、二度の山歩き、二度の川歩きをしたのだが、せっかく写真を撮るのだからカメラも終活の一つにすればよいと考えた。これまでは、カメラ任せでシャッターを押すだけだったのだが、以前に購入したカメラの本を引っ張り出して「良い写真」を撮るための勉強を始めたのである。山歩きで疲れた体で家でゴロゴロしているとき、本を見ながら庭の花をどんなふうに撮るかなどということ始めたということである。 というわけで、この花の少ない時期の山歩きで写真を撮ることが必須だとすれば風景写真しかないということになったのだが、標高が低い山で森林限界を越えることなく頂上まで林が続く山なので、風景といっても山道のまわりしか移せないのである。つまり、今日の写真修行のテーマは「山道(登山道)」と決めたのである。 さほど変化のある山道ではないのだが、絞り優先のオートフォーカスにして同じ場所で何段か露出補正を変えて撮ることから始めた。雲の厚い曇天なのだが、いくぶん露出をアンダー気味にした方が草木の緑のがよく映る。 この山は登り口からしばらくは大木の少ない雑木林が続くが、しだいに木々が大きくなってくると杉林に変わる。中腹から6、7合目までは杉林なのである。 その杉林が終わると戸神山主峰(男戸神山)と女戸神山の間をつなぐ尾根にたどり着く。尾根道を辿ると頂上直下の急坂である。頂上までロープが張られた急坂は、松倉山の急坂を思い出させていくぶん気分が落ち込むが、あの時よりは体が慣れているとわが身に言い聞かせてなんとか登ることができた。 頂上はちょっとだけ開けていて仙台市街を遠望できるはずだったが、近くの山も霞むほどの雲量で一面の灰色である。隣接する山並みの中腹も見えないのだった。 頂上にいくつかの石の一つに腰かけて、おにぎり2個の朝食、食後のコーヒーを飲むともうやることがない。上ってきた急坂を下り、尾根道から分岐する裏登山道(登ったのは表登山道)へ下る。 頂上直下の急坂をあっさり下る終えると、道はずっと緩やかな下り道で快適に距離を稼ぐことができる。なにか登山路と下山路では標高差が違うのではないかと思うほどだったが、じつは登山路の杉林の中に下り坂があってそこから登り返したので、標高を稼いだ気分になっていたのである。 10年以上もまえにこの山は2回か3回登ったのだが、今回初めて山中で人に出会った。下山路の比較的平坦な山道で休憩を取っていた女性3人、男性一人の4人組に出合ったのである。ほぼ同年齢ほどの高齢のグループで、口ぶりから頂上へは向かわず山裾を半周する道をたどる予定らしい。お年寄り向きのコースでいい山歩きになるだろうと思いながら別れたが、「年寄り」といい「高齢者」などともいうものの、こういうところで出会う人たちは、いまやほとんどが私より若いだろうと思う。あの人たちもきっと私より若いだろうと思うとちょっと可笑しくなった。きっと苦笑いしていたに違いない。 さて、花は望めないと思って登ったのだが、ポツリポツリと見つけたいくつかの花をカメラに収め、家に帰って調べたら、ミヤマヨメナ、ママコナ、シロバナエゾウツギなどけっこう珍しい花が含まれていた。思い込み、先入観のつまらなさを思い知らされた山行でもあった。 花の写真の整理はこれからである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.06.07

コメント(4)

-

水行:季節遅れの芹と蕗(広瀬川 2024年5月21日)

広瀬川の上流部に入ってみた。ヤマメは数多く出るところではなかったが、川にアプローチしやすいこととここの渓の景色が好きでずいぶん前に何回かは通った釣り場である。雑木林の急斜面を下って川岸に出ると川岸の斜面から何か所も湧水が流れ出していて芹がたくさん生えている。少し上流に上がれば岸にたくさん蕗も生えていたはずだ。つまりは、芹と蕗が目的で入川場所が決まったのである。 天気予報では7、8mの強風の予想で、テンカラ釣りで毛ばりを飛ばすのは無理だろうと諦めて、ひたすら芹と蕗を目的として入選したのだが、朝凪(海辺ではないが)というのだろうか、風がほとんど吹いていない。さっそく何ヶ月もかけて準備してしていた仕掛けを試すことにした。 テンカララインは2種類を用意していたのだが、昨日釣り道具入れの12段のケースを片っ端から調べていたら古いテンカララインが見つかった。以前にある釣り具メーカーのインストラクターをしていたのだが、その時そのメーカーの商品が送られてきた中に入っていたものらしい。少し武骨な感じのラインだったが、振ってみるとテンカラ初心者の私にも毛ばりをよく飛ばせるのだった。 毛ばりがよく飛ぶことに気をよくして、以前に実績のあった大渕への瀬落ちなど4ヵ所ほどのポイントを行きつ戻りつしてテンカラ竿を振った。初めは伝統的なテンカラ毛ばり(ウエットフライ)で表層付近を流し、次にニンフフライで沈めて流し(その時はインジケーターも使ってみた)、ドライフライを眼で追いながら流しても見た。 サングラスを外し、近眼鏡を老眼鏡に替え、のんびりと毛ばりを結び替えては、また近眼鏡を掛け、その上にオーバーサンガラスを掛け直して竿を何回か降る。その繰り返しがじつに楽しい。かつて競技のアユ釣りをしていたときはいかに短時間で仕掛けを用意したり交換したりするかに血道を上げていたのだが、いまはのんびりと仕掛けをいじっているのがとても楽しいのである。 楽しい、楽しいとワクワクしながら2時間ほど竿を振り続けて遊んでいたのだが、予想通りにヤマメは一度たりとも姿を現さなかった。釣れなくともよいと思って終活の釣りとしてほとんど経験のないテンカラ釣りを選んだので何の問題もないのだが、いずれ間違ってでも釣れることがあるかもしれないと考えるだけでまたワクワクするのである。 竿をザックにいれ、岸辺の岩に腰かけて朝飯を食べていると目の前にも芹が映えている。さっそくそこの芹を摘んで、次は蕗である。岸辺を歩きながら蕗を探す。スマホのカメラで花の写真も撮った。40年も昔のことだが、イワナ釣りの渓流で一眼レフを流れに入れてしまったことがあるので、川に入るときは防水ケースに入れたスマホしか持参しないのだが、まあそれなりに写っているのでいいことにしている(花は花で別立てのブログに写真を載せている)。 さて、かんじんの芹と蕗だがいくぶん季節遅れで完璧というわけにはいかなかったが、芹は漬物、蕗は煮びたしでおいしく食べられた。 二日後、朝目覚めて右手で起き上がろうとしたら肩に激痛が走った。テンカラ竿を右手で2時間ほど降り続けて三角筋を痛めてしまったらしい。降り方も下手なうえに筋力も年相応に弱っていたのだろう。楽しい、楽しいと夢中で遊び続けられる年齢ではないということか。これからの水行は竿なしということになってしまうのかどうか、しばらくはわが身に尋ねながら思案しなければならないようだ。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.05.24

コメント(6)

-

山行:松倉山(291.2m) 2024年5月17日

「登山」と呼べるような山歩きは2018年7月31日の泉ヶ岳が最後だったのだが、低山とはいえ頂上まで登ることになれば、松倉山でも登山と呼んでもいいだろうと思った。とはいえ、6年ぶりのことである。単にブランクがあったというだけではない。70代の6年は体力の衰えという点では実に深刻なのである。とにかく無理はしない、年齢相応に、山の花の写真を撮ることを主な目的の山歩きであれば十分などと考えて家を出たのである。松倉山(右) 小さな花もきちんと写すためにマクロレンズとコンパクト三脚もザックに入れてきたのだが、1枚目の松倉山の山容を撮った時、カメラの電池が切れかかっているのに気づいた。慌ててザックのなかを探したが予備の電地は持ってきていなかった。しょうがない、撮れるだけ撮って、あとはスマホのカメラでと思いなおして歩き出した。 10年以上も前にこの山には2度ほど登っているが、山裾の林の中にはいろんな花が咲いていた記憶があって、その写真を撮りたいと思ったのだが、少し季節がずれていてほとんど花を見ることができなかった。春になると始まる私の山登りは、低山から始めて雪が消えるのに合わせて山の標高を上げていくので、たぶん松倉山は4月初旬に歩いたのではないかと思う。その時に見て感動した花たちの花期はとうに終わっていたのである。かろうじて見ることができたのはマムシグサ、シャク、咲き残りのオドリコソウぐらいでだった。 花がないのでマクロレンズも三脚も必要がなくなったのだが、電池のなくなったカメラも必要がないということで、マイナスが二乗して何となく収まってしまった。私の失敗のためにできることもできなくなった、というわけではないのである。急坂とロープ 見つからない花を探しながら沢沿いの道を登って行くと、突然「松倉山登山口」という標識が現れて、急坂が始まった。花のことは思い出したが、この急坂のことはすっかり忘れていた。夜から朝にかけて降った雨で斜面は濡れていていっそう登りづらくなっていた。登山道のほとんどにロープが張られていて、そのロープにつかまりながらかろうじて登山道を辿ることができた。さほど息が切れるわけでもないのにちょっと登っては一息入れ、また登っては一息という繰り返しになった。急坂とはいえわずかな高低差なのに、2回ほど腰を掛けての休憩が入った。 頂上尾根に着くと左に行けば三角点のある頂上、右は薬師如来の祀ってある頂上という三差路に出る。三角点のある頂上には1mほどの山ツツジがあってパラパラと4,5輪の花が咲いていた。一方の山頂には高さ60cmほどのずんぐりした石仏が据えられていて、薬師如来像ということである。 さて、下りはいくぶん楽だろうと思っていたが、雨に降られた粘土質の登山道は立っていられないほど滑るので、結局は下りの道もロープだよりでなかなか距離を稼げないのだった。隣接する大倉山にも登れるなら登ろうと計画していたのだが、途中まで登ってから遊歩道へ下るコースを選んだ。12年に来た時には、松倉山の次に撫倉山(354m)に登り、次いで大倉山(327m)を辿るコースだったのだが、60代後半と70代後半の年齢差を考えれば、まぁ当たり前といえば当たり前だと自分を慰めながらアップダウンの道をゆっくりと歩いてきた。 登山道も終わりに近づいた頃、きれいなマムシグサを見つけた。たった1本だけ生えていて、電池切れのカメラに代えてスマホで写真を撮ろうとしたらこちらも電池切れになっていた。こっちは大容量バッテリーをザックに入れてきたので大丈夫と高を括っていたのだが、こっちも充電切れで全く役に立たなくなっていた。登山用のとソーラーモバイルバッテリーなのだが、こちらも6年のブランクでメインテナンスをおろそかになっていたのだった。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.05.17

コメント(2)

-

再開できるか? わが水行と山行!

この4月21日に、7つか8つの肩書がわが身から消えた。身辺整理などいう恐ろし気な話ではないが、まだ体が動けるうちにできるだけしがらみをなくして終活をはじめようと考えたのだ。半年ほどかけて準備を進めて、公的な仕事が一つ残っただけで、すべてきれいさっぱりと整理できた。その解放感というか、わが身の軽快感というか、半端ではないのである。残った一つもこの秋に4年の任期が終わる。 それで、記念すべき4月21日の二日後、竿を抱えて広瀬川を3時間ほど遡った。もう記憶にないが、7年前ぐらいが私の釣りの最後だったような気がする。再び、釣り(と川)を楽しもうと考えたのだが、若いころ少しだけやって止めてしまったテンカラ釣りをしようと考えた。日本式の毛ばり釣りでヤマメを釣ってみたいと思ったのだ。それに使う道具はまったく持っていなかったので、身辺整理準備の半年の間に少しずつ買いそろえて準備していて、その日がすべての道具の使い始めとなった。残念ながら、祝福すべき再開初日は広瀬川には魚がいないのでないかと思うほど反応がなかった。 さらにそれから2日後、大東岳山麓の小さな沢沿いを3時間ほどウロウロして山の花や山菜を探してみた。登山道を歩くのは問題なかったが、沢までの急斜面を上がったり下がったりするのは想像以上にきつい行いだった。それに山の花も山菜もそれほど多くなかったのが、疲れを増幅させたようだ。 6年前に泉ヶ岳の登ったのが、山歩きの最後だった。釣りもそうだが、喜寿を過ぎたこの年齢にとって、6年とか7年のブランクは予想をはるかに超えていたというしかない。 それでもこれで私の「水行」と「山行」の再開の第1歩としたいのである。以前のような読書量を回復したいと考えて、終活の準備期間中に読みたい本を集め始めていて、こちらは入手できた本をかたっぱしから読んでいたので、そこそこ「書筺」に対応できつつある。 定年退職後、老後にやりたいことをブログタイトルにして始めたのだが、終活として再びやり直すつもりなのである。ただ、今日の体の筋肉痛と疲労感は私の終活が「見極め」と「断念」を通じてのみ実現される可能性が高い(それをしも実現と呼ぶならばのことだが)。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬、そして猫

2024.04.27

コメント(4)

-

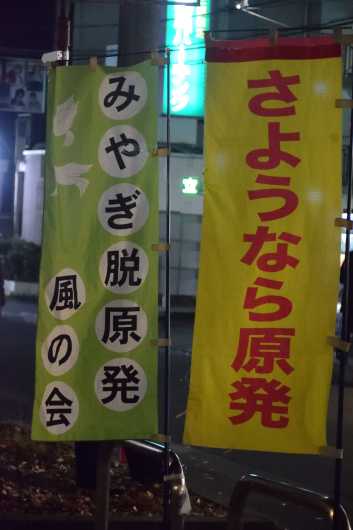

「3月17日 脱原発みやぎ金曜デモ」 学術的な意見に耳を傾けられない原子力規制委員は専門家か?

「とうとう一人になったね。」と妻が言う。そうだ、一人になったのだ。 2月23日午前10時58分、長姉の死亡が確認された。51年前に父が亡くなり、それから30数年後から数年おきに次兄、母、長兄、次姉、三兄そして長姉と続いた。いわば、私のこれまでの生の根拠だった肉親はすべてこの世を去り、末子の私だけが残った。私には妻も子供たちもいるが、彼らはいつも私の未来の生の根拠だったし、これからもそうだろう。過去と未来から支えられて生きてきたが、一方の支えがなくなって、これからは立ち眩みするように生きねばならないのだろうか。 10年前に夫を亡くしていた長姉はたった一人の娘を残して死んだ。その姪から見れば私はたった一人の叔父になって、その姪は私のこれからの生の根拠の一人になった。立ち眩みしているわけにはいかないようだ。元鍛冶丁公園から一番町へ。(2023/3/17 18:17~18:31) 思いついて夕食の下ごしらえをし始めたら、意外と時間がかかって慌てて家を飛び出したのだが、まるっきりの遅刻で元鍛冶丁公園に着いて、集会のほとんどをすっ飛ばしてしまった。 いつもよりもずっと多くの人が集まっているように思えたのだが、30人という報告だった。一番町。(2023/3/17 18:33~18:41) 40年超のボロ原発を60年まで延長しても良いと規制を変更した原子力規制委員会のいわば「規制をしない規制委員会」の専門性に怒って、9年前に書いたその専門性を批判する文章を前回のブログで引用したが、当時は福島事故後停止していた全国の原発の再稼働へ動きが活発なっていた時期で、九州電力の川内原発も例外ではなかった。規制委員会の専門性に対する怒りはずっと続いていて、前回の引用文の16日後にも規制委員会を批判している文章を書いていた(「仙台散歩 : 「9月28日 脱原発みやぎ日曜昼デモ」 火山は噴火する、川内原発でも!」)。 御嶽山噴火は、川内原発が新規制基準に適合していると判断した原子力規制委員会の結論がきわめて危ういことをあらためて示した。 九州電力は、川内原発の半径160キロ圏内に位置する複数のカルデラが、破局的な噴火を起こす可能性は十分に低いうえ、監視体制を強化すれば、前兆を捉えることができるとの見解で、それを規制委員会は容認した。 しかし、「東大地震研究所の中田節也教授は、カルデラ噴火の前兆は確実に捉えることができるとの見方を否定する。中田教授はロイターの取材に対し「とんでもない変動が一気に来た後に噴火するのか、すでに(十分なマグマが)溜まっていて小さな変動で大きな噴火になるのか、そのへんすら実はわかっていない」と話した」(2014年5月30日付け『REUTERS』電子版)と報じられているように、火山噴火の専門家は「前兆を捉えられる」とする「素人」の九州電力、原子力規制委員会の判断を否定している。火山噴火予知連絡会の藤井敏嗣会長が、原子力規制委員会に予知する術はないと強く批判したのはまったく当然のことなのだ。 火山噴火の一点を見ても、原子力規制委員は各分野の専門家と称しながら、専門家の学術的な意見に耳を傾けないのである。彼らの判断基準が、もはや学問的、専門的な知見に基づいているとは言い難いということだ。自分の専門分野以外のプロフェッショナルに敬意を払えない科学者というのは、科学者としてのアイデンティティを自ら否定しているに等しい。 他人の専門性を尊重せずに、自分の専門性は尊重してほしいなどとは、合理的な理性の持主なら口が裂けても言えないはずだ、ガキじゃあるまいし。(2014年9月28日) 青葉通り。(2023/3/17 18:49~18:53) 長姉の葬儀や後片付けのこともあって、1ヶ月ぶりの金デモになった。その間、何か疲れやすくなったわが身をどうしたものかと悩んでいたのだが、今日のデモではほとんど疲れなかった。私より先に仕事から帰っているに違いない妻や息子の夕食をなるべく早く作るのが私の仕事なので、急ぎ足で帰ることができるのはありがたいし、ちょっと気分がいい。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2023.03.18

コメント(5)

-

「2月17日 脱原発みやぎ金曜デモ」 規制委員会の専門家委員は「科学者」でありうるのか?

雪の少ない冬だと思っていたが、2月に入ってからだいぶ降るようになった。とはいえ、仙台では「雪掻き」というほど大業なことにはならないし、わが家では硬い箒で掃くくらいで済んでいる。 5センチくらい積もったら玄関から車道まで人が歩ける程度に掃くのである。玄関から車道まで15メートルくらいの細い雪道ができる。また少し積もったらすぐに掃く。夜中でも早朝でもちょっと積もるとなるべく早く掃くことにしている。 雪掃きの回数が増えるのだが、あまり気にならない。雪掃きが好きなんだろうかとも考えたが、どうも人一人が通れるぐらいの雪道が出来上がるのが楽しいらしい。そういう雪道を見るのがなんか楽しいということなのだ。 私が小学生のころ、学校までの通学路の大半は車の通らない道で、雪の日は子供たちが一列になって踏み固めた雪の細道が続くことになる。そんな道が切なくなるほど懐かしくなる時がある。そういえば、雪道をあるく子供たちのゴム長靴の底にはたいてい稲藁が敷いてあるのだった。 雪に日には、そんなことを思い出しながらせっせと雪を掃くのである。元鍛冶丁公園から一番町へ。(2023/2/17 18:17~18:28) 元鍛冶丁公園に着いたらスタッフの一人が急ぎ足で寄ってきて「西さんが来てますよ!」と嬉しそうに教えてくれた。病が癒えた「脱原発みやぎ金曜デモ」代表の西さんが3か月半ぶりに金デモに復帰したというのである。 「まだ体慣らし程度の参加ですよ」と笑っておられたが、とにかく頑張る人なので年寄りとしてはとても心配なのである。私よりずっと若く、みんなが頼りにしている人なので、何とか自重と頑張りのバランスを上手に取りながら元気でいてほしいと願うばかりである。 スピーチでは、電力料金値上げと原発再稼働の連動させる動きや、原発再稼働についての世論調査の話題がでた。最後に西さんがスピーチをして、25人のデモは繁華街に向かった。一番町。(2023/2/17 18:30~18:36) フリースピーチでは、2月13日の原子力規制委員会で反対意見があるにも関わらず原発運転60年超を認める規制制度案を異例の多数決で採択したという話題もあった。この採決に対して多くのマスコミも自公政府案に合わせるための政治的判断だとして規制委員会の役割に疑問を投げかけている。 反対を表明した石渡委員は地質学の専門家で日本地質学会の会長を務めるなどの泰斗であるが、委員長はじめ残りの4人の委員は原子力工学、放射線医学など原子力関連の専門家である。この専門家たちは政府の立場に立って原発推進することで、原子力の安全を担保するために「規制」すべき委員会の役割を放棄してしまったようである。 9年ほど前に、原子力工学の専門家は「科学者」であるのかと考えてみたことがある。再掲しておく(「「7月27日 脱原発みやぎ日曜デモ」 憂鬱を晴らしにデモへ!」)。 だいぶ前に読んだ本で、科学哲学者ジェームズ・R・ブラウンが次のような一文を記していた。「物理学者は、量子力学は基本的には間違っているかもしれないということを認める。物理学者なら誰でも、まったく予想もしなかったような実験結果が出たり、新しくて深い理論的洞察が得られたりすれば、量子力学が明日にもひっくりかえる可能性があると思っているのだ。もちろん、その新しい証拠をきちんと調べるためには時間がかかるだろうし、これほどみごとな理論をあっさり捨てるのは軽率というものだろう。しかし原理的には、量子力学もまた、天文学における天動説(地球中心説)のような道のりをたどる可能性はあるということだ。 それとは対照的に、キリスト教徒のなかに、キリストの神性にたいする信念を捨てられる者が一人でもいるだろうか? あるいは、キリストは私たちの罪を背負って死んだという信念を捨てることができるだろうか? 神がいっさいをつくったという信念は? 物理学者と司祭との大きな違いは、あつかうテーマの違いではない。その違いは、つきつめれば次のようなことなのだ。物理学者は、現行の物理学の中核的信念をすべて捨てたうえでなお、物理学者でいることができる。司祭は、中核的信念を捨てるなら、司祭をやめるしかない。忠誠は、宗教においては徳である。しかし科学においては罪なのだ。」(ジェームズ・ロバート・ブラウン(青木薫訳)『なぜ科学を語ってすれ違うのか ――ソーカル事件を超えて』(みすず書房、2010年)p. 80-81。) この考えは、科学(物理学を科学一般と考えてよい)と宗教に関するきわめて常識的な考え方である。〈3・11〉後、福島の悲惨を目にして多くの人は原発の存在そのものに否定的な考えを示した。しかし、テレビで原発について語る原子力工学の専門家や政府関連の委員会の原子力専門委員のなかで、原発の存在を絶対的な前提としない考えを語る人物をついに見かけることはなかった。 彼ら、原子力工学の専門家にとっては、原発はキリスト教徒におけるキリストに等しい絶対的存在らしい。たしかに、原子力工学を学んだ学生が進むべき道は原発を作るか、原発を保守するかしか進路はない。核融合炉という道もあり得るが、いずれ原発と同じ運命をたどることは明白だ。 ブラウンの言葉に照らせば、原発が信仰の対象のようになっていてその対象を相対的に思考できない原子力の専門家は、科学者ではないということだ。 フクシマ以降、科学者は信用できないとか、政府御用の専門家は信用できないという言葉をいろんなところで聞いた。当然なのである。彼らは科学者ではないのだから、科学者として信用すること自体間違っていたのだ。 科学者としての〈知〉とか〈学〉とかを期待してはならないのである。ましてや、よく言われる科学者の〈良心〉などはないのだ。なにしろブラウンの定義上、彼らは科学者ではないのだから。 科学者に期待できないなどと言いたいわけではない。科学者ならざる原発信仰者としての原子力工学者に期待できないだけである。全人格的にすぐれた科学者はたくさんいる。 残念なことに(当然でもあるが)、そのような科学者は政府委員会には不都合なので、権力機構の中に地位を占めることができないのだ。(2014年7月27日) 原子力行政に忠誠を誓う規制委員会の委員(石渡委員を除く)が真正の科学者かどうか、あえて語る必要などないのかもしれないが………。青葉通り。(2023/2/17 18:40~18:47) 病後間もないというのに西さんは最後までデモを歩かれて、それはそれで安心したのだが、できるだけゆっくりと確実に体力の恢復をはかってほしい、と心配症の年寄りは元気な顔を拝してもやはりいくぶんオロオロしているのである。 次回のデモは日曜日12時からの昼デモという案内があったが、その時間帯の参加は難しい。たぶん、お休みである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2023.02.17

コメント(6)

-

「1月20日 脱原発みやぎ金曜デモ」 法理と正義に彩られた裁判とその判決文を待つ!

この冬、金柑にハマっている。もともと、夕飯時にはちっちゃなチーズ片と少しの果物をそえて白ワインを飲むのが好きなのである。果物は、ブルーベリーや杏、プラム、ソルダム、葡萄、小さなリンゴなどそのまま食べられる種類に限られる。 昨年、しばらくぶりで食べた金柑は甘すぎて一回で止めてしまったが、今年の金柑は種類が違うのか、酸味と甘みにちょっと苦みが加わってとてもおいしいのである。季節のものだから何時まで食べられるかわからないが、少なくとも昨日はまだ売っていたので一パック買ってきた。 これから金デモに出かけるので遅い夕食になる。ほかのメニューは何も決めていないが、白ワインとチーズに金柑というセットだけは確実である。勾当台公園から一番町へ。(2023/1/20 18:18~18:36) 少し風が強く吹くときがあって寒そうだが、カメラは何とか素手でもいけそうである。とはいえ、気温が下がることも考えて手袋もバッグに突っ込んで家を出た。 ちょっとだけ遅刻して着いた勾当台公園の野外音楽堂では車の前照灯をステージに向けて集会が始まってた。 スピーチでは、昨日の「ふるさとを返せ! 津島原発訴訟」控訴審の傍聴報告や5月24日に判決が出る「女川原発差し止め訴訟」の話がなされ、25人のデモ参加者はときどきプラカードを強風に煽られながら一番町に向かった。一番町。(2023/1/20 18:41~14:51) 集会で配られたチラシの中に12月4日に女川町で開催された元福井地裁裁判長の樋口英明さんの講演会の報告があった。樋口英明元福井地裁裁判長は、2014年に関西電力大飯原発の運転差し止め判決を出して『原発を止めた裁判長そして原発を止める農民たち』という映画の取り上げられたばかりではなく、退官後、多くの講演会などを通じて原発の危険性を訴える活動を始めたことでよく知られている。 樋口元福井地裁裁判長が大飯原発の運転差し止めを命じた判決文は、117ページに及ぶ長文であるが、それを読んだときにはその格調の高さと気品にとても感動したことを覚えている。 特に印象的だった箇所を抜き書きしてみる。「第4 当裁判所の判断」という章の「1 はじめに」では決然と述べられているのは次の文章である。 個人の生命,身体,精神及び生活に関する利益は,各人の人格に本質的なものであって,その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条,25条),また人の生命を基礎とするものであるがゆえに,我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。 (p. 38) また、「2 福島原発事故において」の節で述べられた次の文章に、私は一番感動した。原子力発電所は,電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが,原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条),原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって,憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。 (p. 40) この判決は、「たかが電気のために」という私たちのいわば感覚的主張を、憲法に基づく人格権によって確固とした法哲学、社会正義の考え方として明示しているではないか。たかが電気を作る一手段が人格権を前にして何ほどのことがあろうか、と主張しているのだ。 さらに注目すべき論述が「9 被告のその余の主張について」で為されている。ここには原発問題を考えるうえで極めて重要な法哲学、社会正義の考え方が示されている、と私は考える。第9節の全文を示しておく。9 被告のその余の主張について 他方,被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性,コストの低減につながると主張するが(第3の5),当裁判所は,極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり,その譏論の当否を判断すること自体,法的には許されないことであると考えている。我が国における原子力発電への依存率等に照らすと,本件原発の稼動停止によって電力供給が停止し,これに伴なって人の生命,身体が危険にさらされるという因果の流れはこれを考慮する必要のない状況であるといえる。被告の主張においても,本件原発の稼動停止による不都合は電力供給の安定性,コストの問題にとどまっている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが,たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても,これを国富の流出や喪失というべきではなく,豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり,これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。 また,被告は,原子力発電所の稼動がCO2(二酸化炭素)排出削滅に資するもので環境面で優れている旨主張するが(第3の6),原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって,福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害,環境汚染であることに照らすと,環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。(p. 66、太字強調は小野寺による) ほんとうに名文である。文章作りが上手いかどうかよりも、書くべき内容が文章の美を決定するという典型的な例ではないだろうか。判決文という硬い文章にもかかわらず、とても美しい文章だと私は思う。正しい社会正義の品格が顕現している文章と言っていい。青葉通り。(2023/1/20 18:57~19:03) いま、原発をめぐる多くの裁判、訴訟が争われている。そして、その多くは凡庸な裁判官によって上級裁判所への忖度、政治権力への阿りに彩られている。「曲学阿世」という言葉があるが、正義(法)を曲げて世俗権力に阿るという意味では「曲法阿世」というしかない。 デモが終わった。夕食は9時過ぎになるだろうが、ワインとチーズと金柑が待っている。急いで帰るころにする。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2023.01.20

コメント(6)

-

「1月13日 脱原発みやぎ金曜デモ」 放射能で町は死に、ふるさとは消える!

暮れから正月にかけてとても忙しく過ごした。妻の監視下で正月の準備のほとんどをこなした。ここのところ、毎年変わらぬ私の担当になっているので年々体が慣れてきているはずなのに、とても疲れてしまった。仕事に慣れていくことと老いが進むことのせめぎあいで、今回は老いの進み具合が勝って正月4日から3日ほど寝込んだ。 そんなわけで、今日の金デモが今年のデモ初めになった。勾当台公園から一番町へ。(2023/1/13 18:12~18:32) 今年はとても温和な冬になっている。寒いが例年ほどではない。雪も少ない。今日は1月としては異様に暖かい日になっている。過ごしやすいと言えば過ごしやすいのだが、これもまた異常気象の一つである。 冬の寒さと積雪に依存して繋いできた生命も多いのである。今日の暖かさでせっかく山に積もった少ない雪が解け始めているというニュースがあった。雪解けの水が不足すれば、春からの農作業が打撃を受けるし、川は渇水して季節で移動する魚たちは困惑するだろう。人間が過ごしやすいことが何より大事などということはないのである。 25人ほどが集まった勾当台公園の集会では、主催者から政府の原発建替えや運転期間延長の方針に対するいくつかのパブコメ募集があるのでぜひ反対の立場からパブコメを送ろうという提案があった。 また、いくつかの告知があった。一つは、石巻市でふたたび『飛田晋秀写真展「福島の記憶」』が開催されるという。好評に応える形で、1月8日から29日まで北上川・運河交流館で開催される。もう一つは、『原発の町を追われて・10年』という映画が前作の『原発の町を追われて』第1~3部と合わせて2月5日(日)戦災復興記念館で上映される。上映時間は、1回目は10:00から、2回目は13:30からとなっている。一番町。(2023/1/13 18:40~14:48) 集会でも告知が原発事故後の福島の町のことだったということもあって、原発事故で「町を追われた」詩人のことをこのブログで書いたことを思い出した(「「5月9日 脱原発みやぎ金曜デモ」 死んだ町! 消えたふるさと!」。 根本昌幸さんという詩人がいる。福島県浪江町に生まれて、原発事故によって相馬市に避難を余儀なくされた一人である。最近、根本さんの詩集『荒野(あらの)に立ちて ――わが浪江町』を読んだ。優れた児童詩も書いている詩人らしく、やさしく平明な言葉で書かれた詩集である。 〔中略〕 生まれ育った地は、そこにそっくりそのままの物理空間として存在しているが、いわば異次元空間のようにそこに立ち入ることが出来ない。そこは生命の場所ではない。「死んだ町」だと詩人は語る。死んだ町だったと 言った人がいた。あと一言付け加えればよかったものをその人はそれで大臣を辞めた。しかし それはほんとうのことだある日 突然町から人が消えた。残された犬や猫や豚や鶏たち牛や馬。その他の動物たちは何を思ったであろう。言葉の話すことの出来ない動物たちは人っ子一人いない町を餌を求めてあるいは人間を求めてさまよい続けたに違いないいったい何がおきたのだろう と。不思議に思ったに違いない。そしておびえるように鳴き声を上げたであろう。やがて動物たちは目に涙を浮かべて死んでいったのだ。ある日突然いなくなった人間たちを恨みながら。死んだ町は 今も死んだままだ。いつまでたっても死んだ町。いつかは消えていく町。幻の町。 根本昌幸「死んだ町」 私たちは、まだ放射能の降り注いだ街で暮らしている。私(たち)の反原発の運動は「福島の人に寄りそって」などというものではない。 昨日、妻は知人から山菜を頂いて困り果てていた。「親切で持ってきてくれたのに……」。若い頃、職業被爆としてけっこうな線量を浴びた私だって食べないのだ。年老いたといえども、私はまだ人生を諦めたわけではない。(2014年5月9日)青葉通り。(2023/1/13 18:54~18:57) 少し汗ばんでデモは終わった。一月なのにこんなに暖かい日を「気持ち悪い」と私は思う。ホモサピエンスの一部として私たちは冬の寒さと夏の暑さが繰り返すこの地に10万年もかけて馴染み、遺伝形質を変えてきた。だが、人間の近代は、人間の遺伝的対応がまったく追いつけないほどの速さで地球を変えてしまった。 「過ごしやすさ」と「気持ち悪さ」が同居する日だが、いずれ「気持ち悪さ」ばかりの日が続き、「耐え難い」日ばかりになるのかもしれない。自公政権の軍事にのめり込む姿勢を見ていると、その前に私たちは戦争で滅びてしまう可能性も否定できないが………。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2023.01.13

コメント(4)

-

「12月11日 脱原発みやぎ金曜デモ」 国も東電もフクシマを日本と思いたくないのだろうな!

師走である。「師走でせわしい」などと言うとあまりにもありきたりで面白くもなんともないのだが、じつのところ最近は師走に関係なく「せわしい」のである。 仕事ももろもろの用事も依然とほとんど変わらない量なので、しだいに退化していく処理能力のせいだろう。そう思っていたし、それを言い訳にもしていた。 しかし、「せわしさ」にはもう一つ原因があるらしいと気づいたのは数日前である。職業人として生きていたときには、仕事の進み方はひとえに私だけに依存していた。若いときには実験室にこもってばかりいたし、机に向かって論文を書くという仕事が次第に増えていっても、やはり私が仕事を進めるままに時は過ぎていたのである。 退職したとき、あまり社会性のないそれまでの生活を変えようと思って地域の仕事を引き受けた。職業人のときとは比べようがないほど暇なはずなのに、忙しい感じはむしろ増えたように感じたのである。結局、それは自分の時間感覚で仕事や用件が進まず、いつも仕事が残っている状態が続くためなのだ。その間は「仕事があって忙しい」という状態が続くのである。短気な性格がその感情を加速してもいる。 12月初めに、昨年の9月から続いていた国と市を相手の交渉事がようやく終了した。国と市からその話を持ち込まれたときに、交渉の進め方と結末のありようを想定したのだが、実際に私の想定通りにとくに困難も波乱もなく、つまらないほどに淡々と事態は進んだのある。ところが、その遅々たる事態の進行中は仕事を抱えているという感じが消えないのである。こちらから発信すると国と市は返信をすり合わせる時間が必要で、早くて二週間、場合によっては一ヶ月ほど待たされることになる。 いろいろな仕事や用件にいろいろな人たちと関われば、相手の決断や行動をじっと待たなければならない、そんなことはまったくのあたりまえのことなのに、それが私の「せわしさ」の原因の一つだと気づくのに、こんなに年を取らなければならなかったということにだいぶ落胆してしまった。元鍛冶丁公園から一番町へ。(2022/12/11 14:24~18:29) 冬支度で元鍛冶丁公園まで歩いたら、いくぶん汗ばんできた。思った以上に暖かい。 遅刻して元鍛冶丁公園に着くと、集会は公園の奥のステージで行われていた。雨を避けてステージにかかる屋根の下でやることはあるが、日中の公園入口での集会を遠慮したのだろう。20人ほどが集まっている。一番町。(2022/12/11 14:31~14:39) ネットでツイッターを眺めていたら「日本はアメリカの最後の州にされるのではないか」という趣旨の記事に、「アメリカの州になったら、オスプレイは住宅地の上を飛ばないし、沖縄の基地はもっと分散されてとってもいいこと」という皮肉の効いたリプライと「州には絶対にならない、日本はアメリカの属国、植民地なのだから州に昇格させるのはアメリカの利にならない」という真面目(?)なリプライが続いていた。 駐留米軍の将校と日本政府の官僚から成る「日米合同委員会」の決定が日本の憲法や法律よりも強い効力を持っているというのは、いまや公然たる常識となっていて、日本がアメリカ軍に占領された植民地であると言うのはたんなる比喩のレベルを超えているように思う。 しかし、福島のことを考えると、アメリカの植民地である日本の中の更なる植民地としての東北という考えに突き当たる。8年前に『辺境から始まる 東京/東北論』という本を引き合いに出して、そのことについて次のような文章を書いていた(「「3・16 No Nukes みやぎ」 (1) 錦町公園のイベント・集会!」。 日本という国において、東北はどのような位置を占めているのか。例えば、小熊英二さんは、太平洋戦争以前の「植民地と勢力圏を中心としたアウタルキー(自給自足)経済」が敗戦によって破綻した後、国内でアウタルキー経済を目指した時代に東北が「米どころ」になった、と指摘する [赤坂憲雄、小熊英二(編著)『辺境から始まる 東京/東北論』(明石書店、2012年)p. 315。] 。文字通り、戦後の東北は旧植民地の代替機能を負わされたのである。 あるいは、山内明美さんは、東北の置かれた歴史的状況について、天皇制における大嘗祭を取りあげて次のように述べている。天皇の代替わりの最も重要な儀式である大嘗祭の悠紀に、はじめて東北が登場したのは、1990(平成2)年の秋田県である。それ以前には、東北が大嘗祭に伴う斎国に選定されたことはなかった。あえて天皇儀礼という観点から言ってみるならば、天皇の身体の一部へ東北が摂取され、東北が名実共に天皇の領土としての食国になったのは、20年そこそこの歴史なのである。 [同上、p.256] つまり、太平洋戦争後、食料生産の植民地に過ぎなかった東北は、平成に入って始めて天皇制における日本国の一部になり得たということである。だから、昭和が終る頃、大阪人のサントリーの社長が「東北は熊襲の産地、文化程度も極めて低い」と発言したのは日本国(国民)のありようから考えて当然と言えば言えるのである(熊襲と蝦夷を間違える佐治恵三の低い文化程度はさておいて)。 だとすれば、原発事故後、それをなかったことにしたい政府は、福島を日本に含めない(含めたくない)という思想をベースに動いていると想定することは容易で、しかるがゆえに、福島の人々よりも東京電力が大切だという政治行動に繋がっていると言える。(2014年3月16日) 東北に住む私たちは、日本という国とアメリカという国に対しての二重の植民地の闘いを強いられているということだろう。青葉通り。(2022/12/2 18:42~18:47) 今日のデモの集会の開始時間は午後2時15分、デモは2時半出発だった。これに参加するときは、昼飯抜きである。胃腸が弱くて、食後に変調が生じることが多いので、用件の時間帯によっては朝食や昼食を抜いて出かけることが多い。 今日も家族の昼食だけを作って、私は何も食べないで家を出た。一食抜いてもあまりお腹が空いた感じがしないたちなので、夕食までそのままということが多いが、今日は蕎麦で遅い昼食とした。片平に勤務地があった頃、よく通った蕎麦屋さんでその当時とても好きだった「天とじそば」を食べた。 家でも「天とじそば」を作ってみるのだが、半熟の溶き卵で海老天をとじるのがうまくできなかったのだが、お店で食べながらその作り方が分かったような気がした。デモに参加すると料理の勉強にもなるのである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2022.12.11

コメント(6)

-

「12月2日 脱原発みやぎ金曜デモ」 〈悪しき平和といえども、もちろん、善き戦争よりも善きものではある!〉

コロナ禍による死者数が尋常ではない。第7波の蔓延時には過去最高の死者数となったが、第8波ではその数を超えそうな勢いで急激に増加を始めている。 とはいえ、政府も県も市も、あたかもコロナ禍が収まったかのようにどのような防護策も講じることはない。世間は、まるで何ごともないかのように経済活動に励んでいる。 誰かが、「若者が感染して、父母が苦労して、祖父母が死ぬ」とネットで表現していたが、私にもそんな印象が強い。第7波が収まりかけたころ、地域で二つほどの行事を考えたのだが、第8波が始まって断念した。行事の開催も断念もそれを決定するのは(形式的ではあるが)私の責任となっているのでたぶんに気の弱い私の消耗も尋常ではないのである。なにしろ、地域行事の参加者は「真っ先に死ぬ祖父母」の世代が多いのである。 そんなこんなで、行事はほとんど中止になっているのになんかドタバタとしていて疲れるばかりである。元鍛冶丁公園から一番町へ。(2022/12/2 18:19~18:32) 元鍛冶丁公園のケヤキにはまだいくぶん散り残っている葉がついている。仙台は急激に冷え込んで、ほぼ完全に冬の服装で出かけてきた身には、冬に先回りされて散り損ねた葉っぱが哀れに思えるのである。 集会では電力料金の値上げなどが話題になっていた。また、この間(11月25日)の福島原発被害南相馬訴訟の高裁判決に触れて、「元の生活を返せ」いわき市民訴訟の仙台高裁での控訴審が11月29日に結審したこと、また仙台地裁での女川原発再稼働差止訴訟も11月28日に結審したことなどの報告があった。とくにいわき市民訴訟は勝利判決を書いた裁判長が同じだということも紹介され、少しばかり期待感が喚起される話だった。一番町。(2022/12/2 18:33~18:38) 現在、岸田政権は原発稼働の延長、原発の新設を決定しようとしている一方、敵基地攻撃能力のための防衛費をGDPの2%とこれまでの倍額にしようと画策している。あげくに完璧な攻撃的武器であるトマホーク(アメリカが不用なった中古品らしい)を大量に購入しようとしている。完全な「専守防衛」政策の放棄である。 安倍、菅、岸田と日本国憲法を無視する政策が次々と打ち出されている。それにしても奇妙なのは、憲法を無視して政策を決定しているのにその憲法を変えたいと躍起になっていることである。これから導き出せるのは、彼らは自分たちの政策そのものが憲法に反する国家反逆的(典型的な「反日」的)な行いであることを自覚していて、憲法を変えることで何とか正当化したいと必死になっているということではないか。 いずれにしても、「知育」に失敗したような政治家にトマホークのような殺傷力の高い玩具を与えたら何をするか知れたものではない。「防衛的先制攻撃」などいう自己矛盾の甚だしい無茶苦茶な論理で戦争を始めることしか想像できない。 以前(8年ほど前)にエマニュエル・レヴィナスの本から引用しながら平和と戦争について書き記したことがある(「4月4日 脱原発みやぎ金曜デモ」 デモは不参加、ブログはでっち上げ!)。戦争オタクのような政治家が、〈倫理〉の哲学者のレヴィナスの本を読むなどということはありえないだろうが、紹介しておく。「悪しき平和といえども、もちろん、善き戦争よりも善きものではある! ただし、それは抽象的な平和であって、国家の諸権力のうちに、力によって法への服従を確たるものたらしめるような政治のうちに安定を探ろうとする。かくして、正義は政治に、その策略と計略に訴えることになる。(……)そして場合によっては、全体主義国家のなかで、人間は抑圧され、人間の諸権利は愚弄され、人間の諸権利への最終的な回帰は期限なしで延期されてしまうのである。」 [エマニュエル・レヴィナス「人間の諸権利と他者の諸権利」(合田正人訳)『外の主体』(みすず書房、1997年) p. 201] まるで、日本の現状そのままではないか。「日本人は平和ボケしている」と力説するナショナリストたちは、中国や韓国、北朝鮮の脅威を声高に吹聴しながら、それらの国々を挑発することに余念がないし、彼らをあからさまな別働隊とする政府・自民党といえば、対外的には「集団的自衛権」を行使できるように、国内的には「秘密保護法」によって反戦活動を押さえ込もうと「策略と計略に訴え」て、戦争準備に勤しんでいるような「悪しき平和」に日本はある。 そんな平和であってもいかなる「正義の戦争」よりも正しい「善きもの」だ、という私たちの声を圧殺して、このまま進めば日本は「全体主義国家のなかで、人間は抑圧され、人間の諸権利は愚弄され、人間の諸権利への最終的な回帰は期限なしで延期されてしまう」ようになりかねないのである。 レヴィナスは、平和の実現を国家論や政治論という形ではなく、人間の倫理の問題として語り進めるのだ。「しかも、平和は単なる非-攻撃性ではなく、こう言ってよければ、それ固有の肯定性・積極性をそなえた平和である。そこにはらまれた善良さの観念はまさに、愛から生じた没-利害を示唆している。それゆえに初めて、唯一者ならびに絶対的に他なる者はその意味を、愛される者ならびに自己自身のなかで表現できるのだ。」 [同上、pp. 302-3] このようなレヴィナスの言論が反戦活動や平和運動にあまり直接的に役立つとは思えないが、それを担う個々の人々の精神にはきっと大切な意味をもたらしてくれるだろう、とは思える。青葉通り。(2022/12/2 18:42~18:47) デモは終わったが、なにか不思議なほど元気が残っている。この頃は疲れて臥せってしまうことが多くなっていたので、ちょっと嬉しい。 夕食の仕込みも終わっているので、帰り足がとても軽い(スキップする年ではないが………)。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2022.12.02

コメント(5)

-

「11月25日 脱原発みやぎ金曜デモ」 東電は〈原子力発電事業者の責務を自覚せず、結果回避措置を怠った重大な責任があった〉

退職してから10数年、糠漬けを作り続けている(妻は一度も糠床に手を入れたことがないし、それを自慢にしている)。7、8年前から春のフキノトウ漬け、夏のナス漬、秋にはハクサイ漬けと赤カブ付けが加わるようになった。それで、今は糠漬け(ダイコン、カブ、キュウリ、ニンジン、セロリ、ミョウガ)、ハクサイ漬け、赤カブ漬けが食卓に並ぶ。妻は喜んでくれるが、食の細い私が漬物だけで食事を済ませようとするので、とても口うるさくなるのが切ない。 そんな晩秋である。元鍛冶丁公園から一番町へ。(2022/11/25 18:12~18:33) 季節の変化に鈍感になったというよりも年々季節に置いてきぼりにされる度合が強くなってきた私にも、家を出るときに外が真っ暗になっていれば仙台はすぐそこまで冬が迫っていると感じる。夕デモなどと言っていたが、ほぼ完全な夜デモである。元鍛冶丁公園に着けばケヤキの葉が地面に敷き詰められていて、もう秋は終わったらしいと感じるのである。秋は終わり、冬はもうすぐ、つまり今はどんな季節に属するのだ、などとしょうもないことを思っているうちに集会が始まった。 フリースピーチの主題は、今日南相馬市の住民ら約140人が、東電に損害賠償を求めた訴訟(福島原発避難者南相馬訴訟)に対する仙台高裁の控訴審判決のことだった。 福島地裁での一審判決では総額約1億4600万円だった慰謝料は、今回の控訴審判決では2億7900万円ではほぼ倍額となった。慰謝料の算定方法にはまだ問題が残されているとはいえ、まずは裁判に勝利したと言えるのではないかと思う。 この判決が出されたことで何よりも感じたことは、東電の敗北感にはただならぬものがあったのではないか。判決の慰謝料額は仙台高裁が示した和解案とほぼ同額で、和解案を蹴った東電の主張はほぼ完全に否定されたと言っていいし、何よりも判決そのものが東電の加害責任やその悪質性を厳しく断罪したことは、どう考えても東電の完敗であって、今後の多くの原発裁判に与える影響は大きいだろうと考える。 仙台高裁判決が東電の加害責任を断罪した内容は、判決後直ちに出された原告団・弁護団の声明に詳しいので引用しておく。 判決は、2002年7月に国の機関によって公表された「長期評価」の信頼性が認められることを前提として、これに基づけば、東京電力は、福島県沖を含む日本海溝沿いの領域においてM8クラスのプレート間の大地震が発生する可能性を認識し、遅くとも、津波試算がなされた2008年4月ころには、同試算程度の津波が到来し、浸水により電源設備が機能を喪失し、原子炉の安全停止にかかる機器が機能を喪失する可能性があることを認識していたと認定した。 判決は、このように東京電力が事故の3年も前から具体的な危険として予見していたにもかかわらず、津波対策により原発が運転停止に追い込まれる状況は何とか避けたいなどという経営上の判断を優先させ、原発事故を未然に防止すべき原子力発電事業者の責務を自覚せず、結果回避措置を怠った重大な責任があったと認めるのが相当であると、東電の責任を厳しく糾弾し大な責任があつたと認めるのが相当であると、東電の責任を厳しく糾弾した。一番町。(2022/11/25 18:35~18:44) 東電1F原発事故は重大な人身事故であったし、深刻な環境汚染を引き起こした。エジプトで開催されたCOP27(国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議)も、いつものように環境汚染先進国とこれから環境汚染先進国になりたい国家群の利害調整が進まず、画期的な解決には多くの困難がつきまとっていることを明らかにしながら閉幕した。 COP27では、IAEA(国際原子力機関)が温暖化ガスを減らすには原発が必要だという宣伝をしていたが、あいかわらず「地球は温暖化ガスで滅びるか、放射能汚染で滅びるか」という愚かな二者択一論から抜け出せない醜態をさらしていた。 環境問題の深刻さについては、ブール&ホワイトサイドの『エコ・デモクラシー』(松尾日出子、中原毅志訳)という本が詳しく取り上げている。だいぶ前にその本のことを原発問題に絡めて書いていた。その内容を抜き書きで少し紹介しておく。著者は、環境問題の五つの特性を上げている。〔中略〕 二つ目の特性は、環境問題の不可視性、「環境問題は目に見えない」 (p. 21) ということである。福島原発から空中にばらまかれ、福島県ばかりではなく近隣諸県も放射性物質によってひどく汚染されたが、その汚染は目には見えない。もちろん、測定機器によって確認することは可能であるが、目に見えないことを良いことにして、県全域の放射能測定はしないと決めた県がある。測定しないことでデータがない、データがないことで放射能汚染はないと強弁したいのだ。 著者が例示するように、「交通量の多い幹線道路近くの住民たちは、一般的に自分の子供が癌になる確率が平均よりかなり高いということを知らない」 (p. 22) ということからも分るように、不可視性は意図的な情報遮断の問題でもある。福島原発事故は、情報遮断、情報隠蔽がてんこ盛りの事例である。〔中略〕 「環境問題は世代を超える」 (p. 24) というのが四つ目の特性である。これもまた原発問題がいい例になる。被爆の問題は世代を超える。これは放射能被爆、とくに広範な地域で起きている低線量被爆が抱える最大の問題である。原発を推進したい人々は現時点での被爆被害だけを取り上げ、可能な限り過小評価をしようとしているが、被害はこれから長いスパンをかけて現われてくることは間違いない。 しかも、原発が日々生産し続けている大量の放射性廃棄物を10万年のスパンで管理し続けなければならない。ホモ・サピエンスが地球上に現われたのが15~20万年前であることを考えると、10万年後のホモ・サピエンスがどうなっているか、確かな予想は難しい。どのように言いつくろうとも、原発は未来への責任を完全に無視するか、ないしは責任を放棄することを前提としているエネルギー技術なのである。〔中略〕 著者は、この五つを環境問題における特性としてあげているが、6番目として「不可逆性」を加えてもいいのではないか。使われてしまった化石燃料は人類が生存するスパンで再生産されることはない。地球上に拡散されてしまった有毒な化学物質を回収するすべはない。ただいまこの瞬間も空中や海水へ垂れ流している福島第1原発からの放射性物質も回収することができない。「取り返しが付かない」のである。 拡散していない有毒化学物質なら中和・無毒化も可能だろうが、原発で作り出された大量の放射性物質を消すことは不可能である。それを支配しているのは人間の知恵や技術を超えた「物理学的半減期」という厳然たる物理事象だけである。科学を知らない無知な人間ほど、いずれ何とかなる、未来の技術が解決するなどと思っているようだが、冷徹な「不可逆性」を人類はひっくり返すことはできない。(2013年9月1日) 地球規模の環境問題を現状の代表制民主主義の国家群が解決するのは困難(政治家は自分を選んだ選挙民だけしか代表しないため)だとして、著者らは「エコ・デモクラシー」を提案しているがそれは専門家を中心とする機関の創設で、いわばハーバーマス流の熟議民主主義によく似ているように思える。熟議民主主義が機能している国家を知らない私には、それが国際的な決定機関・制度として有効かどうかは判断が難しい。青葉通り。(2022/11/25 18:45~18:51) まったく寒くはない。デモの周りを急ぎ足で歩いたり、小走りなったりするが汗もかかない。疲れをここちよく感じることができる。いい季節、いい夜である。残念なのは、家で腹をすかした家族が待っていることだけである。急ぎ足で帰るのである。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2022.11.25

コメント(2)

-

「11月6日 脱原発みやぎ金曜デモ」 サブスタンスとしての脱原発を目指して!

疲れやすくなったせいかもしれないが、このごろ以前よりもよく眠れるようになった。睡眠時間が長くなったことで眠りが浅くなったのか、夢もよく見るようになった。 ところが、その夢がじつに面白くないのである。起承転結のないつまらない場面が続くのである。目が覚めたときは、そんな夢を見たと思っているのだが、いつの間にかその内容は雲散霧消するのである。それほどに印象が薄いということである。 老化に伴って、体質や性格が微妙に変化しているのかもしれないが、何にもわからないのである。夢が精神の何らかの象徴である、など言うことはどこの世界の話か、フロイトでもユングでもラカンでもいいからご教示ねがいたい、などと少しばかり自分の夢にいらだってしまったりする。 今日はなんとしてでもデモに出たいと思っていた。わが家の昼食はいつも午後2時近くになるので、今日は1時間早く家族の昼食を用意して、私は食べないで家を出た。胃腸が弱いので食後すぐに外出するのは控えている。朝1や午後1の会議などのときは食事をしないで出かけるのが常なのだ。よくしたことに、それでお腹が空いて困ったという経験もほとんどないのである。肴町公園から一番町へ。(2022/11/6 14:02~14:15) 集会の開始時間に遅れたので、フリースピーチで語られたことは正確にはよくわからない。ただその後の流れで、主催団体の「脱原発みやぎ金曜デモ」の代表者が入院療養に入ったという話もあったらしい。デモ開催に関わる諸々のほとんどを引き受けていた人なので、デモ終了後、急遽今後の方針について打ち合わせがあった。 予定を超えた人数が集まった会議には、みんながその病状を深刻に心配していた当のご本人が病室のベッドの上からZOOM会議に参加されたので、少しほっとしての会議だった。 会議ではデモの開催日数を減らすなどの案も出たのだが、さいわい積極的に手をあげてくれた人たちがこれまで代表者が担っていた仕事を分担することになり、当面の間は現状の開催方法を継続することになった。 「脱原発みやぎ金曜デモ」が立ち上がってから10年以上が経った。金曜デモに参加しては、そのことをブログに綴ってきた。私と原発の関係は、原子力工学を学んでいた学生時代までさかのぼるが、そのころのことをこのブログに書き記したことがある(「「4月11日 脱原発みやぎ金曜デモ」 辺見庸の言葉!」)。「もうひとつの、サブスタンスとロールという問題でいえば、ぼくはどうしたって物書く人間なものですから、集会でね、日比谷の野音かどこかでね、白いテーブルクロスしたところにみんな偉そうに座ってね、あれすごく嫌いなんですよ。(……) 何十年も原発をほったらかしてきたくせに、今頃偉そうな顔して言うかって思うわけです。そういうときに、ロールではなくて、人としてのサブスタンスが問われてくるんだと。」 (辺見庸『週間金曜日』2014年4月11日号、p. 20) 辺見さんの言葉は、ジャーナリストや知識人へ批判の流れの中で語られているのだが、当然のように、それは私にも突き刺さってきた。 大学、大学院修士課程まで「原子力工学」を学んでいた私は、当時、反原発という動きの中にもいた。それも理由の一部として原子核工学科を追い出された私は、拾ってもらった物理系の研究室で「ほっと」して物理学者への道を選んだ。 「ほっと」したというのは、就職ができたということもあったが、もう原子力工学をやらなくてもいいという気分が大きかった。それを裏返せば、原発-反原発という構図の現場にもう居なくていいんだという気分があったのだと思う。もう少し突き詰めて言えば、反原発を担う責任のようなものも軽くなったと思っていたのではないかと、今になればそう思うのである。 辺見さんが言うように、それはロール(役割)としての生き方だったということである。20歳ちょっとの時の反原発はロールとして演じられ、私の存在のサブスタンス(実質)にはなっていなかった、ということだ。(2014年4月11日)一番町。(2022/11/6 14:19~18:20) 集会のフリースピーチの最後の部分の聞きかじりの中に40年超の原発をさらに20年を越えても延長稼働できるようにしようとする原子力規制委員会の話題があった。それを聞いても、「原子力でしか生き延びることのできない学者さんはそう考えたいのだろうな」という感想しかない。 そんなに長い間原発を維持できるだけの人材は枯渇するだろうから、彼らの夢想は夢想のまま終わるのではないか。と言うのが私の考えである。20年も前になるが、原子力工学の大学院教授になっていた後輩が「学生の質がどんどん落ちていく」と嘆いていたことがあった。フクシマ事故以降、原子力関連の学部・学科への進学希望者が急激に減っているという新聞記事もあった。人材は確実に枯渇するのである。 原子力産業が栄える、などというのは夢のまた夢なのである。経産官僚の妄想として潰えるのではないか。経産官僚の悪あがきの一つに高速増殖炉への妄執があるが、8年前のこのブログにも高速増殖炉「もんじゅ」についても書いていた(「「4月27日 脱原発みやぎ日曜昼デモ」 青葉・若葉の風に吹かれて、うらうらと!」)。 私は物理系の研究室に職を得たが、原子核工学科だった同級生のほとんどは原子力関係の職を得た(当たり前のことだが)。大学に残る少数を除けば、優秀な人たちは日本原子力研究所や動力炉・核燃料開発事業団に入った。原子力規制委員会の田中俊一委員長は、私より一年上で、学部卒業で日本原子力研究所に入った一人である。同級生の中には、職業人生のほとんどを高速増殖炉「もんじゅ」に関わりつづけて退職した友人もいる。 「もんじゅ」といえば、4月21日付けの読売新聞(私はネット記事で見たが)に「もんじゅ推進自信ない…原子力機構が意識調査」という記事が載った。日本原子力研究開発機構の高速増殖炉「もんじゅ」で、多数の機構職員が「もんじゅのプロジェクトを進めていく自信がない」と考えていることがわかった、という内容である。 日本原子力研究開発機構は、日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構と改めた動力炉・核燃料開発事業団が統合されてできた国家レベルの原子力研究機関である。私が卒業した頃の原子核工学科の就職状況から類推すれば、ここには原子力工学を専門とするなかでも優秀な部分が集まっているはずだ。そのような技術者、研究者の多くが「もんじゅのプロジェクトを進めていく自信がない」というのだ。福島の事故で「絶対安全」という盲信、非科学的信仰が崩壊してしまった現在、ノーマルな精神・知性を持つ技術者、研究者が原子炉、なかんずく高速増殖炉という不安定な原子炉に不安を持つのは当然と言えば当然なのである。 日本の原子力工学の中枢にいる人びとが不安に陥っている一方、政治・行政の世界では「世界最高水準の原子力安全基準」などというありもしない虚妄の根拠を問われて、政治家も役人も返答に窮している。なんという「反知性主義」の国なのだろう。最近、自民党・右翼的言動を「反知性主義」と呼んでいるようだが、安倍的言説を反知性主義というのは正しいとは思えない。ただの無知を反知性主義とカテゴライズするのは過ちだと思うのだが。もしかしたら「無知+政治権力」を反知性主義と考えるのだろうか。(2014年4月27日)青葉通り。(2022/11/6 14:22~14:31) いつの間にか青葉通りのケヤキ並木がきれいに色づいている。そんなことに驚きながらのデモだった。老骨には暑さ、寒さの変化はけっこう堪えるので、季節には敏感になっているはずだと思うのだが、季節に応じて巡る自然の変化には逆に鈍感になっているのはどういうことなのだろう。老いは世界に開けていたパスがどんどん狭くなっていくことだろうとは考えてはいたがこんなに早いのはいやだなあ、ケヤキを見上げながらそんなことを考えてデモは終わった。 ケヤキには緑をしっかりと残したところ、赤や黄色に色づいたところと混じり合っていて、道には落葉がたくさん散らばっている。樹上の色とりどりの葉とは異なって、地上の葉がすべて枯葉色であることにちょっと不思議を覚えたが、枯葉色になったものが落ちてきたと考えればいいのだというつまらない結論にがっかりしながら家に帰ってきた。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2022.11.06

コメント(2)

-

「10月14日 脱原発みやぎ金曜デモ」 〈この小さな島国は苦しみの円環を完成した〉

一ヶ月ぶりの金デモ参加である。集会は元鍛冶丁公園、ときどき肴町公園というふうに続いていて、勾当台公園での開催は数年ぶりではないかと思えるほどの久しぶりである。 ほんとうに久しぶりだったので少し気が急いて家を出たのだが、勾当台公園には30分も前に着いてしまった。午後6時15分の開催時間を午後6時だと思い違いをしていた。家から勾当台公園まで30分ほどと思っていたが15分で着いてしまった。それで30分も前に着いたのだ。 二つの「久しぶり」それぞれの時間についての思い違いが重なったのである。日々をまめに過ごすことがとても大事と知らされた。ボケというのは怠惰もその一つの要因かもしれないのである。勾当台公園から一番町へ。(2022/10/14 18:15~18:38) 勾当台公園の野外音楽堂にはそれなりの照明がついているのだが、集会まで時間があるのでフラッシュを使うかどうかいろいろ試してみたのだが、どちらもよくないのである。結局、写りは悪くてもフラッシュなしの方がその場の雰囲気が出るように思えたのである(いずれにせよ、帰宅後の写真整理ではいい写真はほとんどないという結果だったのだが)。 フリースピーチでは県会議員の福島かずえさんの「脱原発宮城県議の会」での学習会の話や、原発が大きな負担になっている電力会社が円安でさらに経営悪化となっていることなどの話があった。 先週は参加者が少なかったようだが、今日は30人ほどが集まっていて、暗い勾当台公園から一番町に向かった。 一番町。(2022/10/14 18:42~18:53) 東電福島第2原発の悲劇的事故は世界の注目を集めた。あの事故を契機に敢然と脱原発へ舵を切った国々があった。いま、日本の政府は原発事故で生じ続けている大量の汚染水を公海へ放出しようとしていて、これにも反対や抗議を表明する国が出て来ている。 世界の心配をよそに、日本の政府は事故を終息させることもできずに地球全体の放射能汚染へと踏み出そうとしている。日本は、事故を契機に安全な未来へと向かう合理的な思考・決断ができないでいる。誤解のないように言っておくが、日本人が無能力なのではない。日本の政権政党の政治家や高級官僚にその能力がないだけである。 アルンダティ・ロイはフクシマ事故を東京で経験した。ロイもまた世界の知性としてインドから日本の原子力問題を注視しているに違いない。8年前、アルンダティ・ロイの文章を引用して次のようなブログを書いていた(「2月23日 脱原発みやぎ日曜昼デモ」 ヒーローはいない!)。「私の講演はキャンセルされた。私がインドに帰ってから数日間、福島からの放射能が風に乗って東京に降り注いだ。放射能の広がりは六〇〇平方キロに及ぶ。それはチェルノブイリのそれに匹敵すると公表された。それでも原子力業界は結託して悪いニュースを知らせまいと、原子力エネルギーが唯一の未来だと信じ込ませようとしている。 こうしてこの小さな島国は苦しみの円環を完成したのだ、戦争中も平和なときも、私たちの想像力が核によって摩滅してしまったために。人間の愚かさ、それが異なるデザインの海に囲まれた島で、ふたたび演じられている。」(アルンダティ・ロイ(本橋哲也訳)『民主主義のあとに生き残るものは』 (岩波書店、2012年) p. viii) あれからもう3年経とうとしている。そのころ、アルンダティ・ロイは、講演のために招待された初めての東京にいて、〈3・11〉を経験した。講演は中止になり、アルンダティ・ロイは、東アジアの小さな島国が辿った《苦しみの円環》に思いを寄せていた。当時、煽動罪の嫌疑でデリーの裁判所に召還されていた彼女は、ふたたびインドのネオリベラリズムとの闘いの場に戻っていったのだ。 そのような闘う作家としてのアルンダティ・ロイの在り様は、「核による《苦しみの円環》の克服は「小さな島国」に住む私たち自身に課せられた闘いだ」ということを自ずと私たちに語っているようだ。(2014年2月23日)青葉通り。(2022/10/14 18:54~19:00) 仕事や用事が増えているわけではない(減っているわけでもない)が、仕事や用事で疲れ果てて動きたくない日がとても多くなった。しかも、最近不定期な仕事や用事の割合が増えて調整がつかないということもある。 金デモ不参加にはそれなりに理由があっても、かつてはその理由を乗り越えることができたのだから、どうしても「サボっている」感を否定できないのが悩ましい。 元鍛冶丁公園出発のときは八千歩くらいで、ここ数ケ月は疲れることが多かった。翌日に大切な仕事があるときにはそのために金デモを休むことがあった。 今日は、金デモだけで歩数が一万歩を越えたのだが、あまり疲れてはいない。この体調が続いてサボる理由が一つ減ればいいのだが………。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2022.10.14

コメント(4)

-

「8月12日 脱原発みやぎ金曜デモ」 虚言で築いた政治的地位の悲劇的な瓦解!

「仙台七夕が終われば秋風が吹く」、仙台人はそんなことをよく口にするのだが、今年は猛暑が続いている。 3年前の8月、同居してた115歳の義母が自分の部屋で息を引き取った。その義母の部屋には、我が家で一台だけのクーラーが設置されていた。十分すぎるほど高齢の義母が熱中症にならないようにとずいぶん前に取りつけたのである。設定温度を28℃にして、暑い日には義母の部屋と居間の戸を開放して私たちも冷風のおすそ分けを受けていた。 義母が亡くなって家族はクーラーに関心がなくなったのだが、あまりに暑い日にクーラーを動かそうとしたのだが、ウンでもスンでもないのである。クーラーは義母と一緒に逝ってしまったのだった。 あわてて取り換えたクーラーに助けられて今年の猛暑をやり過ごしつつある。元鍛冶丁公園から一番町へ。(2022/8/12 18:24~18:36) 日中の暑さがじっとりと夕暮れの街に張り付いているようだ。デモが始まる前に汗だくにならないようにできるだけゆっくりと歩いて元鍛冶丁公園に向かう。 元鍛冶丁公園に着いて写真を撮り始めたのだが、なぜかいつもより風景の陰翳が濃いように感じる。何枚か撮り終えた写真を見直してみてもコントラストがきついように見える。じっとりとした暑さが翳りに張り付いて陰翳を濃くしているのではないか、などと何の根拠にないことを考えながらシャッターを押すのである。一番町。(2022/8/12 18:37~18:47) 安倍前首相が凶弾に倒れた。それが彼の政治家としての歴史的結末なのか偶発的悲劇なのか、議論はまだまだ続くだろうが、7年前の8月、彼のおびただしい虚言に触れて書いた一文がある(「8月28日脱原発みやぎ金曜デモ」 政治における虚言を勉強しよう!」)。 川内原発が再稼働してしまい、反原発、再稼働反対も絶対に手を抜けないのだが、参議院で審議が進められている戦争法案(安全保障法案)も喫緊の問題である。 戦争法案に限らないけれども、安陪首相は「息を吐くように嘘を言う」ということでとても有名になった。確信的に嘘をきっぱりと断言するというのが彼の特徴である。原発関連で言えば、福島の原発事故は「完全にコントロールされている」という嘘、「政府が先頭に立って収束に当たる」という嘘。 それと比べれば、戦争法案をめぐる中谷防衛相などの発言は、その場しのぎの答弁なので支離滅裂になったり、自己矛盾を生じてしまっているというに過ぎないように見える。役人の耳打ちですべて了解できるほどの人材ではないということを示しているだけだ。 安陪首相の虚言は際立っているというものの、政治家が嘘を語るということそのものはとくに珍しい現象ではないようだ。「政治の世界は虚々実々」などということは昔から言われている。 以前に読んだジャック・デリダの『言葉にのって』 [1] には「政治における虚言について」という1章が設けられている。そこでは、政治における虚言についてはプラトンをはじめとして古くから哲学の対象として論じられているとして、なかでもデリダはハンナ・アーレントの著述 [2] から多く引用している。その本は、私が読んだアーレントの著作には漏れていた。 プラトンまで遡るのは私の能力では不可能だが、せめてアーレントの著作くらいは読んでおきたいと思った。現代の日本の政治の舞台で溢れるように発せられる「嘘」を、その原因を個々の政治家の資質に求めるのではなく、政治の本質に由来する虚言としてとらえることが可能なのかどうか、考えてみたいのである。そうすることで、安倍晋三という個人の虚言の本質も見えてくるのではないか、と思う。たとえば、それは子どものでまかせの嘘そのもの……、あるいは、政治的効果が緻密に計算された虚言……などということが見えてくるかもしれないのである。(2015年8月28日) 暴力によって攻撃される政治と社会、政治と社会によって追い詰められる人間。そのような悲劇の連鎖は「政治を変える」、「政治が変わる」ことによってしか解決できない。 それなのに、先の参議院選挙の結果は「政治を変える」兆しも「政治が変わる」兆しも見えないままに終わった。悲劇はまた続くのである。青葉通り。(2022/8/12 18:50~18:54) デモが青葉通りに入り、国道4号の大通りを渡って行く姿を後方から写す。この後、地下道を通ってデモを追いかけても解散場所までに追いつくことは不可能なので、私のデモはここで終わる。大通りを渡っていくデモの列を撮るときは、いつもここで終わるのである。 デモで十分に汗をかき、帰り足でさらに汗をかき、家にたどり着き、シャワーを浴びて、急いで夕食の支度をし、少し(?)のワインで食事をすませれば、私の一日は終わる。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

2022.08.12

コメント(4)

-

「7月1日 脱原発みやぎ金曜デモ」 真摯に生き早逝した人間と、ウラギリモノとして延命を図る者と!