PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

![]()

聖徳太子は何者だろう?

そんな疑問から始まった探求は仏教の日本伝来の話まで行ってしまった。

以前(2015年4月) 「法隆寺 (柿食えば・・の鐘の件)」で、すでにチラッとふれているのですが、聖徳太子が渡来系ぽいな・・。と言う所から発して、飛鳥の時代にすでに来日していた渡来人を追求した感じです。

Break Timeネタの軽いつもりで始めたけど、ぜんぜんBreak Timeじゃなくなりました ![]()

倭 人と渡来人 1 聖徳太子の御影(救世観世音菩薩像)

法隆寺の救世観世音菩薩像

アルカイック・スマイル(Archaic smile)とアルカイック期の影響

仏像の誕生

仏教の伝播

日本へのルート

日本への伝来

倭(わ)の国から日出処(ひのいずるところの)国へ

聖徳太子と蘇我氏の系譜

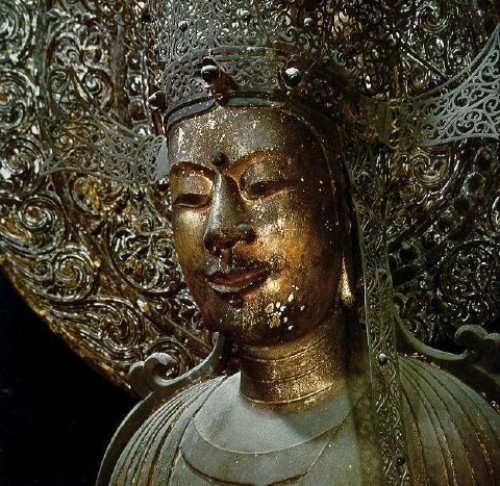

法隆寺に行った時の事。宝物館で救世観世音菩薩(くぜかんぜおんぼさつ)を拝観。

それは東院伽藍(とういんがらん)の中庭にある夢殿(八角円堂)の本尊である。

もともと東院伽藍は聖徳太子の住まいのあった所。そこに 聖徳太子供養の為の堂として夢殿は建立された。739年(天平11年)

実は、 その夢殿の本尊である菩薩は長い間秘仏

しとて開帳さえされないままずっと白布にくるまれて閉ざされた厨子の中に眠っていた。

どうやら災いが起こるとされて何百年も開かれて来なかったかららしい。

それが世に再び出たのは明治の事。1884年(明治17年)

その幻にも近い秘仏を開かせたのが明治政府のお墨付きをもらって調査に来たアメリカの東洋美術史家であったフェノロサと当時弟子であった岡倉覚三(後の岡倉天心)である。

※ アーネスト・フランシスコ・フェノロサ(Ernest Francisco Fenollosa)(1853年~1908年)

ハーバードで政治や哲学を学び東大で教鞭を執る為に来日。東洋美術史家になるのは日本に来てから。

※ 岡倉 天心(おかくら てんしん)(1863年~1913年

)

日本美術院を創設。近代日本における美術史学研究の開拓者。

※ 東院伽藍の夢殿は毎年春と秋の特別開帳となっている。国宝3体

救世観世音菩薩立像(飛鳥時代) 行信僧都坐像(750年) 道詮律師坐像(876年)

※ 法隆寺の国宝は全体で17件ある。

法隆寺の救世観世音菩薩像

その救世観音(ぐぜかんのん)の 制作年は7世紀前半の飛鳥時代と推測

され、

聖徳太子の念持仏であったとされる一方 、 その御影は太子 等身の像

とも言われている。

つまり、この救世観世音菩薩像のモデルは聖徳太子かもしれないと言う事だ。

※ 聖徳太子(しょうとくたいし)(574年~622年)

本来菩薩に性別は無いが、見た目が非常にスレンダーで、女神のようにも見える。

が、何より気になったのはその長身ぶりである。

身 長178.8cm

(本家からの引用)

実際聖徳太子は、非常に背の高い人物だったらしい。

今なら普通に背の高い人もいるね・・とスルーする所であるが、

倭人(わじん)と呼ばれていた弥生人(やよいじん)の系譜からすると話が違う。

倭人は非常に小柄な民族

だとされていたからだ。

聖徳太子の身長はどう考えても異国人。

当時はすでに渡来系の氏族が宮廷に寄り添って活躍していた時代。

ひょっとして? と思ったわけだ。

まずはその救世観世音菩薩(くぜかんぜおんぼさつ)を紹介します。

撮影が禁止されていたので、参考の為に雑誌等から持ってきました。

救世観世音菩薩(くぜかんぜおんぼさつ) 国宝

法隆寺 宝物 救世観世音菩薩(ぐぜかんぜおんぼさつ)

素材は楠(くすのき)の1本造り。

その上に白土の下地(胡粉?)を塗り、漆をかけて金箔を押している。

クスノキは防虫効果もあり、飛鳥時代の仏像ではポピュラーな素材らしい。

杏仁形の目(アーモンド・アイ)と口角の上がった独特な微笑みが特徴のアルカイック・スマイル。

そしてシンメトリー(左右対称)な造作の立ち姿。

この菩薩像が北魏様式のタイプだと位置づけされる由縁

である。

アルカイック・スマイル(Archaic smile)とアルカイック期

アルカイック・スマイルとは、 古代ギリシャのアルカイック期の石像がたたたえた特徴的な微笑

み

を指している。(ギリシャ彫刻ではお馴染み)。

アルカイック期はBC8世紀から始まり、ギリシャがアケメネス朝ペルシアに侵略されたペルシア戦争中BC480年までを指しているのだが、その時代はギリシャの文明も大きく変格した時期なのである。

エジプトやメソポタミアの巨大な彫像の影響を受け、彫刻ばかりか陶芸などにもオリエントの影響が現れた時期

だ。

蓮華座に乗っているのは宝珠?

非常に珍しいタイプのようだ。 中には香炉だと言う人もいるがクッションに乗せられた宝珠であろう。

そして宝珠から霊気が登っている・・と言う所かな?

東院伽藍入口 見える奧の屋根が夢殿

斑鳩に聖徳太子の宮殿が建てられたのは601年(推古天皇9年)

太子は仏教による平和国家の建設に邁進。

太子は622年(推古天皇30年)2月22日に49歳で薨去(こうきょ)された

。

643年

、この宮殿で太子の息子、 山背大兄王(やましろのおおえのおう)は蘇我入鹿(そがいるか)に襲撃

され

る。辛くも一家は逃げるがその後一家全員が自害して 上宮王家は断絶。

斑鳩宮は廃墟となった

。

そもそも争いの原因は当時の後継者選びの悪しき問題らしい。

739年(天平11年)、廃墟の跡を憂い(うれい)た行信(ぎょうしん)は東院の伽藍を建設。それが今の東院伽藍である。

夢殿

屋根は1230年の大修理で改造されている。

巨大な厨子となっている八角円堂の中に先ほど紹介した太子の御影、救世観世音菩薩(くぜかんぜおんぼさつ)が安置された。

夢殿の中には僧、行信の座像が置かれ堂を見守っている。

仏像の誕生

その アルカイック(Archaic)期の影響はギリシャの販路拡大とアレキサンダー大王(BC356年~BC323年)の遠征によって

再びメソポタミアを超えてさらに 東方に伝わる

事になる

。

奇しくも インドのガンダーラがギリシャの植民地となり

、古代ローマの影響やエジプトの影響も受け、 本来無かった仏像と言うものが誕生

したのである。![]() 仏像が初めて誕生するのはBC1.5世紀頃。

仏像が初めて誕生するのはBC1.5世紀頃。

初期の仏像は、やはりギリシャ・ローマの風貌だったと言う。等身サイズの仏像が現れたのはエジプトの石像の影響らしい。

仏教の伝播

一方、 仏教自体はBC6世紀 ~BC5世紀頃に北インドで始まり、まずガンダーラやセイロン

島

の方にまで伝播。その後

ガンダーラから

ヒンドゥークシュ山脈を越え、パミール高原を越えて西域に( 北伝ルート)。

セイロン島から

は海路、東南アジア諸国に伝播 (南伝ルート)。

中国

へは北伝ルートと南伝ルートの両方で1世紀頃には伝わっていた

そうだ。

そして仏像もまた北伝ルートと南伝ルートでそれぞれ様式の違う仏像が誕生したのであるが、 中国に残る古い仏像や仏蹟は北魏時代 (386年~534年)

の敦煌、雲岡、竜門などの 北伝系の物

だそうだ。

10世紀以前の仏教の東伝と諸宗教の弘布 (吉川弘文館 「世界史年表・地図」 からの引用)

日本へのルート

伝

播の経路を考えると、北伝ルートで秦の時代(BC3)に中国大陸に伝播?

南伝ルートではおくれる事、前漢時代(BC2)に中国大陸に伝播?

そして後漢時代(AD2)に中国全土に広がった?

さらに4世紀後半頃、中国は前秦(ぜんしん)と東晋(とうしん)時代、

前秦(ぜんしん)から朝鮮半島北ルートで高句麗に伝播。

東晋(とうしん)からは海を越えて朝鮮半島南の百済(くだら)に伝播して行ったと考えられる。

※ 日本に伝播する頃には前秦(ぜんしん)と東晋(とうしん)は北魏(ほくぎ)と宋(そう)に代替わりしていたかも・・。

日本へは朝鮮半島の高句麗(こうくり)→新羅(しらぎ)を経たルートと、百済(くだら)からのルート

があったはずだ。

なぜなら 仏像は高句麗(こうくり)→新羅(しらぎ)経由の北魏様式と百済(くだら)からの南朝様式に分けられる

からだ。

476年頃 高句麗 最大の販図(ウィキペディアから借りてきた資料に矢印追加しました。

)

倭(わ)が日本です。地図の関係上北九州上陸になりましたが、どこから入ったかは不明。

日本への伝来

飛鳥時代、552年(欽明天皇13年)に百済の聖王(聖明王)により釈迦仏の金銅像と経論他が献上された時(日本書紀) と言うのが一般的な説だ。

※ 欽明天皇(きんめいてんのう)(509年? (継体天皇3年)~571年(欽明天皇32)

聖徳太子の祖父にあたる。

仏教を日本に広めたいと言う活動の表の第一人者が聖徳太子(574年~622年)であった。

その太子の伝記により仏教は538年にはすでに日本に伝わっていたとしている

。

書ではなかなか形に見えないが、仏像から見ると、初期の飛鳥時代に伝来した日本の仏像は、渡来人により製作されたものなので平安時代以降に日本人仏師らが造像した仏像とは歴然と違う。

救世観世音菩薩像しかり、中宮寺や広隆寺の半跏思惟像もしかり、大陸の影響が色濃く出ていて、風貌もエキゾチックなのである。

中宮寺金堂

ちょっと変わった造りの金堂の正面に弥勒菩薩は鎮座している。当然撮影は禁止なのでパンフ等から写真を持ってきました。

法隆寺に隣接する中宮寺は、もともと聖徳太子の母、穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)生年不詳~622年(推古天皇30年)の為に596年(推古天皇4年)に建立。その宮殿を後に寺としたもの。

太子が建立した7つの寺の1つ。

中宮寺半跏思惟像

如意輪観音像

材は全て楠(くすのき)高さ158cm。

当初は白木に胡粉彩色(ごふんさいしょく)だったらしい。

装飾物が失われているが、当初は宝冠をつけ、瓔珞(ようらく)など装身具も付いていたそうだ。

倭(わ)の国から日出処(ひのいずるところの)国へ

倭(わ)は、もともと 中国側や朝鮮側の国から呼ばれていた呼称

。蔑称(べっしょう)とも取られるが、とても小さい民族・・と言う意味での倭(わ)人と言う説もある。

大和統一の政権ができると倭(わ)は和(わ)となり、尊称の大が加えられて大和(やまと)となった らしい

。

日本が随(ずい)(581年~618年)や唐(とう)(618年~907年)と交易を始める頃には倭は消えたようだ。

その理由が第2回遣隋使として小野妹子(生没不明)を派遣した時に聖徳太子(574年~622年)が持たせた書状にもあったようだ。

「日出処天子至書日没処天子へ・・・」日の出る国の天子から日の沈む国の天子に・・。

対等の立場で交易しましょう。と言う意味あいが込められた書き出し。と、解釈されている。

※ 余談だが、当然怒った隋の皇帝は怒りの書状を書いた模様。しかしその書は帰途に紛失。内容は不明のままとなった。

太子の手紙のおかげ?

「日の辺に在るを以て日本とする

」と言う国号が生まれた。

つまり 日本の語源は「日出処天子」から転じたと言う事だ。(701年(大宝元年)の大宝律令で「日本」と正式決まった

)

その「日本」の国号は中国が唐(とう)の時代に入ってから定着されていく。

ところで最初に戻って、聖徳太子の御影と言われる救世観世音菩薩像の長身ぶりであるが、教科書に出ていた「聖徳太子および二王子像」 図の謎は理解できた。

唐本御影(とうほん みえい) 聖徳太子および二王子像

右 殖栗王(えぐりおう) 左 山背大兄王(やましろのおおえのおう)

1878年(明治11年)法隆寺より皇室に献納された。

なんで他の2人より背が異様に高いのか? 敢えて主役を強調したのか? と思っていたが、実際ずば抜けて太子の背が高かっただけなのだろう。

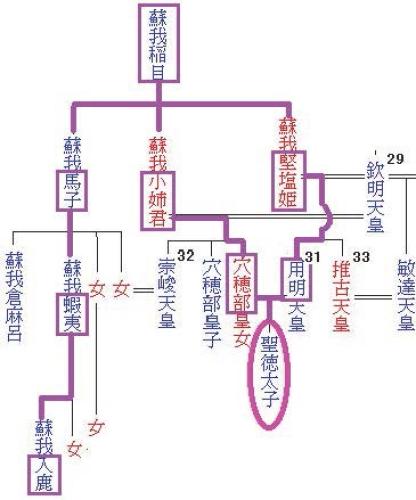

聖徳太子と蘇我氏の系譜

ここで聖徳太子の系譜を見ましょう。蘇我氏の主要な血筋を紫で書き込みました。

一目でわかる 蘇我氏の血が濃い血統です

。

飛鳥時代に活躍した豪族である蘇我氏の蘇我稲目(そがいなめ)を筆頭にしています。

※ 蘇我稲目 生年不明 506年(武烈天皇8年頃)?~570年(欽明天皇32年)

実は 豪族の中でも、仏教受容の先頭を切ったのが蘇我稲目(そがいなめ)

です。

仏教の本格的流入で論議が始まったのが欽明天皇の治世

(在位:539年~571年(欽明天皇32年)。

蘇我氏と物部氏の二極体制(大伴氏はすぐに失脚)の中、

仏教の奨励派(蘇我氏)VS仏教排斥派(物部氏)の争い に

。

太子はその流れから仏教奨励にまわった可能性もありますが、何より、国民をまとめる精神的柱としての宗教の導入の必要性を感じ積極的な仏教文化の導入と新しい統一国家を目指したのだと思えます。

なぜか仏教方面に話しが向かってしまいました。本当は渡来人の話にしたかったのに・・。聖徳太子と仏教は切っても切れない関係なんですかね。

次回こそ渡来系の豪族についてふれます。

そして写真はペルシャのガラス博物館から当時のローマングラスでものせようと予定しています。

少し間があいている為にリンク先のせました。

リンク 倭人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真は韓国国立中央博物館)

リンク 倭人と渡来人 3 渡来系氏族 秦氏のルーツ

リンク 倭人と渡来人 4 秦氏の功績 葛野大堰(かどのおおい)

リンク 倭人と渡来人 5 番外 秦氏と蚕の社の謎

倭人と渡来人 6と7は7かなり間が開いています。

リンク 倭人と渡来人 6 (秦氏が創建した松尾大社)

リンク 倭人と渡来人 7 (醸造祖神 松尾大社)

法隆寺

リンク 2011年夏 クイズここはどこ? シリーズ 1

リンク 聖徳宗の総本山 法隆寺 1 法隆寺縁起

リンク 聖徳宗の総本山 法隆寺 2 聖徳太子

遣隋使と遣唐使について

は「京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & 禅文化」の中、「公式の外交使節団(遣隋使と遣唐使)」で詳しく書いています。

リンク 京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & 禅文化

-

倭人と渡来人 4 秦氏の功績 葛野大堰(… 2017年08月15日

-

倭人と渡来人 3 渡来系氏族 秦氏のルー… 2017年08月07日

-

倭人と渡来人 2 百済からの亡命者 (写真… 2017年07月31日