PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

![]() カルダモン(Cardamom)が抜けていたので追加しました。

カルダモン(Cardamom)が抜けていたので追加しました。

「アジアと欧州を結ぶ交易路 24 オランダ東インド会社(東アジア)」を2つに分離させてもらいました。

余りにも長すぎ、自身の扱いにも困ったので・・。

そもそも長すぎたのは掲載写真が少なかった事で、写真に合わせたからなのです。

24回目はそのまま固定して2-1回と2-2回で分けました。

アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

この回が中編扱いです。

尚、スパイスの写真を追加して編集しなおしました。

後編は「アジアと欧州を結ぶ交易路 25」に持って行きます。

アジアと欧州を結ぶ交易路 24

2-2

オランダ東インド会社(中編)

オランダ東インド会社が運んだ品

東インド会社の輸入したスパイス・ハーブ

イングランドとのスパイス・ハーブの協定

オランダ東インド会社植民都市

バタヴィア(Batavia)

VOC提督 Jan Pieterszoon Coen

バンダ虐殺(Banda massacre)

アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)

カルバン派の国と提督

日本とVOCの関係

VOCとの取引開始とリーフデ号

ポルトガルの排除

オランダ東インド会社が運んだ品

東南アジア、特にモルッカ諸島含めるインドネシア地方から仕入れる(輸入)商品はコショウ、丁子(クローブ)、ナツメグ、ジンジャー、カルダモンなどのスパイスハーブが主要品。

※ この地域でしか生息しないスパイスが含まれていた。

他に 絹織物、木綿織物、砂糖、まだ少ないながらもコーヒー豆、茶葉も開始。

※ 1815年、イングランドが東インド植民地をオランダに返還し、再統治がインドネシアで始まってからはスパイスに代わり、コーヒー、茶、サトウキビ、インディゴ(藍)をジャワの農民に強制的に栽培させて本国に送っている。

逆に、 彼らがアジアに運んだのは金や銀、銅が主

。

輸出と言うよりは、それらで買い付けしていたというのが正しいだろう。

以前「大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局」の所で紹介しているが、 ネーデルランド(オランダ)は日本から純度の高い金、銀、銅を持ち帰ってVOC用のコインを鋳造していた。 と紹介。

しかし、時代と共に変化。金は日本が純度を下げた為にもうからなくなり、ラストの方はほぼ銅の輸入に変わっている。ただ 銅も幕府が輸出量に制限をかけていたのでネーデルランド(オランダ)は日本との交易で利益が出ず、交易船の縮小。もししくは廃止の案も出ていたらしい。

それでも VOCコインは、アジアでの交易用コインとなり流通貨幣として長らく使われていた

。日本との縁はきりたくなかったし、日本もそう思っていた。

リンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局

リンク 大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場

リンク 大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話

東インド会社の輸入したスパイス・ハーブ

以前、「アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史」の中でスパイス・ハーブの歴史から効能についても書いてます。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

![]() そもそも、スパイス・ハーブは 古来より、薬用として求められた

。と言う事をご理解ください。

そもそも、スパイス・ハーブは 古来より、薬用として求められた

。と言う事をご理解ください。

風邪薬として、あるいはお腹に効く煎じ薬など効能から多用途に使用

され、 飲料とて摂取したり、料理として摂取し利用

された。また、その過程で化粧品や香水なども生まれた。

東洋で言う漢方薬の原料という位置づけ

です。

ペッパー(Pepper・コショウ・胡椒)

サンスクリット語の「ピッパリー(ロングペッパーの意)」に由来。

黒コショウ(Piper nigrum)

原産地は

インド マラバール海岸

。

相当な古代から利用されていた事が解っている。

紀元前1000年頃にはインドでの栽培が増産されている。ペルシャやギリシャ、エジプトでの需要が増えたものと考えられる。

胡椒の実

ハワイの朝市で購入。つまりハワイでも栽培されている。

インド ケララ州カサラゴド(Kasaragod, Kerala, India)の黒コショウ畑

下の写真はウィキメディアから借りました。

こちらもインド ケララ州の黒胡椒の木です。

Indiana University Bloomington(インディアナ大学ブルーミントン校)

Biology Building Greenhouse(生物学棟の温室)から写真をお借りしました。

胡椒の生態について書かれています。

リンク Biology Building Greenhouse

熱帯性故、栽培は原産国インドのみならず、紀元前1世紀頃には東南アジアの諸島にも栽培が広げられている。

ポルトガルが最初に得、スペインやネーデルランドが輸入したのはモルッカ諸島の胡椒。

効能は、抗菌・防腐効果、消化促進、血行促進。筋肉痛の緩和。

抗酸化作用からエイジングケア。

辛味成分ピペリンにリラックス効果。

虫の多くが胡椒の香り成分を嫌う事から肉の長期保存に利用されたり衣類の防虫剤にも使われた。

クローブ(Clove・チョウジ・丁子)

フランス語で釘を意味するクル (Clou) がクローブ(Clove) の名の由来らしい。

学名は Syzygium aromaticum

日本ではチョウジノキと訳される事が多いのかな? 料理ではクローブ(Clove)が一般的ですが、エッセンシャルオイルの世界ではEugenia aromaticaとかまたEugenia caryophyllataとか呼び方様々のようです。

原産地はインドネシアのモルッカ諸島。

テルナテ島(Ternate)

、ディドーレ島(Tidore)、マキアン島

(Makian)

、モティ島(

Moti

)、バチャン島

(Bacan)

の5島が主産地。

消毒、抗菌作用、鎮痛作用、歯痛や食辺り、食欲不振。

中国ではBC3からに口臭を消すのに使われたらしいが、これを口にするのはかなり強いです。

下の写真はウィキメディァから借りました

花蕾(からい)を乾燥させたものが香辛料として使われます。

ナツメグ(Nutmeg)

原産地は特インドネシアのモルッカ諸島のバンダ島原産

の常緑樹で、雌雄異株の木。

高さ 5~15m(16~49ft)と樹高は高い。

ティドレ島では 20m (66ft)または 30m (98 ft)に達することもあるらしい。

その木の実の種子がナツメグ。

果実は長さ6~9 cm(2.4~3.5インチ)、直径3.5~5cm(1.4~2.0インチ)

種子を覆う赤い仮種皮はメース(mace)。

種子の長さ2~3cm(0.8~1.2インチ)、幅約2cm (0.8インチ)

芳香が良い事から

学名は Myristica fragrans(ミリスチカ・フラグランス)

1774年にネーデルランドの植物学者Maartyn Houttuyn(マールティン・ホッタイン)(1720年~1798年)によって学名が付けられた。

薬用のみならず、エッセンシャルオイルとして利用されている。

消炎効果、消化促進、 体を暖める効果、整腸作用、腸内ガスの抑制、下痢防止、鎮痛作用や、不眠。

熟したナツメグの実

写真はウィキメディアより借りました。

下はFranz Eugen Koehler (フランツ・オイゲン・ケーラー)(1805年〜1872年)氏によるイラストです。

種と種の周りを覆う繊維が利用されます。

料理では、実を乾燥させ粉状にしたものが利用されます。今では、肉料理には欠かせないスパイスとなっています。

カルダモン(Cardamom)

カルダモンという言葉はラテン語のcardamōmumに由来。

カルダモンはショウガ科。

エレタリア属とアモムム属の植物の種子。どちらの属も

原産地はインドおよびインドネシア。

こちらもFranz Eugen Koehler (フランツ・オイゲン・ケーラー)(1805年〜1872年)氏によるイラストらしいです。

原生の写真がなかなかないのでオイゲン・ケーラーの図をまたお借りしました。これもウィキメディアからです。

花の種子が利用されます。

小さな種子鞘。

中の断面は三角の紡錘形。外皮は薄く紙のよう。中に小さな種子がつまっている。

抗炎症作用、殺菌、免疫活性。香りは消化器系への働きかけにより食欲増進、消化不良の解消、胃の痙攣を抑える。また高い鎮静効果で交感神経の興奮を鎮静。

古代エジプトでは高貴な薫香キフィ(Kyphi)の素材の1つとして使われていた。

※ キフィ(Kyphi)の材料はそれ自体が薬として存在している。

※ キフィ(Kyphi)についも以下に詳しく書いてます。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

シュメール時代のとアーユルヴェーダの中にも使用の記載があるし、ミケーネのスフィンクスの家の宮殿の文書から発見されたスパイスの香料リストにもあるそう。

つまり、数千年も前から利用されていたスパイス。

清涼感があるこのスパイスは、料理ではカレーには欠かせないスパイスです。

ジンジャー(Ginger・ショウガ・生姜)

ショウガ科ショウガ属の多年草で、その茎と根が利用される。

英名は Common ginger(コモン・ジンジャー)

学名はZingiber officinale

gingerの由来は、古代インドで使われていたるサンスクリット語sringa-vera(枝角の形)から由来。

ジンジャーの原産地はインドらしいが、古代から利用されていたので広まりすぎてはっきりはわからないらしい。一応、

熱帯アジア原産。

こちらもFranz Eugen Koehler (フランツ・オイゲン・ケーラー)(1805年〜1872年)氏によるイラストでウィキメディアから借りました。

花は観賞用に利用され、地下茎や根が利用される。

インドではBC300年~BC500年頃には保存食や医薬品としてすでに利用されていたらしい。

欧州に伝わるのはBC1世紀頃とウィキには書かれているが、 古代エジプトのキフィ(Kyphi)の素材にジンジャーではなく、ショウガ科のガランガルルート(Galangal root)が入っている。

薬用としては早くから伝わっていたと思われる。

食欲増進、整腸、痛み、抗炎症、酔い止め、血流促進、血圧・血糖値・コレステロールの降下、殺菌作用や免疫力向上。

![]() 中世のヨーロッパでは生薬としてジンジャーの需要が高まったから? 16世紀半ばには西インド諸島はジンジャーの産地となった

。

中世のヨーロッパでは生薬としてジンジャーの需要が高まったから? 16世紀半ばには西インド諸島はジンジャーの産地となった

。

ガランガルルート(Galangal root)

ショウガ科の植物の地下茎でインドネシアでは医薬品や食材として昔から使われていた。

ライム果汁にガランガルを混ぜたものは強壮剤として、

キフィの効能でも血流促進作用、胃痛の軽減など消化器症状に効く薬

として紹介。

中世は 媚薬

としてしも使われたらしい。

シナモン(Cinnamon)

シナモン自体はインドネシアではなく、 これを得る為にVOCは後々セイロン島に進出する

。

(肉桂ニッケイ→ニッキ)と年配の人は呼ぶが、シナモンのが解り易い。

クスノキ科に属する常緑の芳香樹木。

シナモンの木は葉の茂った低木として成長し、通常、高さは最大で 3m (10ft)

シナモン属は約250種。南アジア、東南アジア、東アジア、オセアニア/オーストラレーシアの熱帯および亜熱帯地域に分布。

薬用植物として中国南部やベトナム北部などで栽培されていた。

属名はCinnamomum

ウィキメディアより借りました。

シナモンの木と葉

樹皮

![]() シナモンはBC500年頃の旧約聖書の詩編にも記述される神殿の奉納品リストにあるスパイス・ハーブの1つである。

シナモンはBC500年頃の旧約聖書の詩編にも記述される神殿の奉納品リストにあるスパイス・ハーブの1つである。

シナモン属の植物の葉と内樹皮には芳香油が含まれている。

料理や薬用には乾燥させた樹皮が利用される。

料理用に市販されているのはこんな形になっている。

発汗・解熱作用から風邪の予防や初期症状に効果。

また食欲不振、胃のもたれ、胃痛改善から胃腸薬の多くで使われる。

イングランドとのスパイス・ハーブの協定

![]() これらスパイスハーブに関しては、1619年にネーデルランド(オランダ) 本国とイングランドの間で協定が結ばれ、輸入量の取決

めがされた。

ネーデルランド2対イングランド1の割合

。

これらスパイスハーブに関しては、1619年にネーデルランド(オランダ) 本国とイングランドの間で協定が結ばれ、輸入量の取決

めがされた。

ネーデルランド2対イングランド1の割合

。

そもそも、彼らはいずれもスパイス・ハーブが欲しくてアジア参戦している。

しかし、ネーデルランド側の現場は納得しなかった。

当時、オランダ東インド会社第4代VOC提督であったヤン・ピーテルスゾーン・クーン (Jan Pieterszoon Coen)(1587年~1629年)(任期;1619年~1623年)は 本国を無視して独占を図った

。

イングランドの追い出しである。そして起きたのが凄惨な事件。

1623年、アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)事件。

イングランドの商館を襲い拷問の末に全員虐殺。![]() 協定を結んでも、イングランドとVOCの間で戦闘事件は頻発。

協定を結んでも、イングランドとVOCの間で戦闘事件は頻発。

この非道な一件でイングランドは決心? 恐れをなした? イングランドはインドネシアからの撤退を決意しインド交易に移行する

。

オランダ東インド会社植民都市 バタヴィア(Batavia)

現在のインドネシアの首都ジャカルタは、オランダ領東インドの植民地(VOC)時代「バタヴィア(Batavia)」と呼ばれていた。

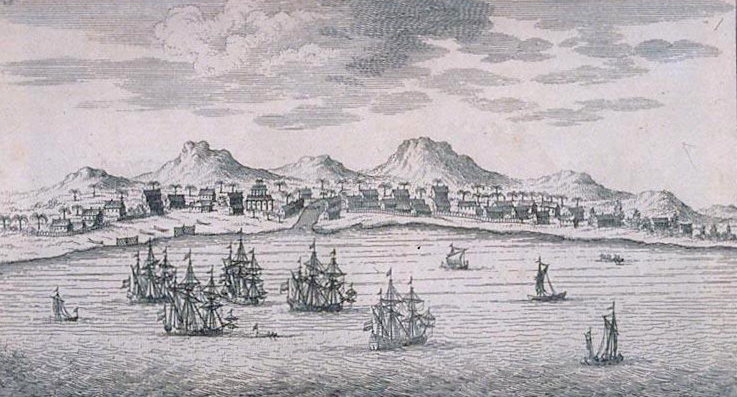

Batavia in de tijd dat het nog Iacatra heette

バタヴィア(Batavia)がまだイアカトラ(Iacatra)と呼ばれていた時代

ウィキメディアから借りました。

メルテリーフ(van Mertelief)が東インド諸島と中国へたびした時の情景。

オリジナルの製作 1605年~1608年

移替え制作 1675年~1725年

![]() 当初はスパイス・ハーブの採れるモルッカ諸島(Moluccas)の

バンダ(Banda)

に交易の港を持っていたオランダ東インド会社(VOC)。

1年後にジャワ島西のバンタム(Bantam)に港が許された

。

当初はスパイス・ハーブの採れるモルッカ諸島(Moluccas)の

バンダ(Banda)

に交易の港を持っていたオランダ東インド会社(VOC)。

1年後にジャワ島西のバンタム(Bantam)に港が許された

。

1614年から1618年にかけて、モルッカ諸島でクローブの独占権を、バンダ諸島でナツメグの独占権を獲得

していたオランダ東インド会社(VOC)であるが、他国とのトラブルも生じていた。

VOCは

モルッカ諸島(Moluccas) からジャワ島

バンタム(Bantam)に拠点を移動していた矢先、ジャワ島のイアカトラ(Iacatra)(現在のジャカルタ)がイングランドに占拠された。

※ そこは、バンタム(Bantam)のほぼすぐ隣の港である。

そもそも、VOCの勢力拡大を見て、バンテン王国のジャヤウィカルタ王子(Prince Jayawikarta)が独断でイングランドと組んだ事に始まる占拠であった。

※ これはバンテン王国(Sultanate of Banten)の総意ではなかった事が後々わかる。

ここに イングランドvs VOCによる戦いが勃発

する。

イングランドの艦隊は強く、VOCの降伏寸前にバンテン王国王?の助けが入った?

VOC提督もモルッカから戻り参戦。

※ オランダ東インド会社(VOC)の提督がこの年から変わっていた。![]() 指揮したのは 第4代オランダ東インド会社提督ヤン・ピーテルスゾーン・クーン

(Jan Pieterszoon Coen)(1587年~1629年)。

指揮したのは 第4代オランダ東インド会社提督ヤン・ピーテルスゾーン・クーン

(Jan Pieterszoon Coen)(1587年~1629年)。

1619年、戦闘の末、住人を追い出し、イングランドからイアカトラ(ジャカルタ)を奪還しVOCは勝利

する。

※ ジャヤウィカルタ王子の一件があり、バンテン王国との関係は和解。![]() 焼土となった イアカトラ(ジャカルタ)に新しいオランダの街と砦を建設し、ここをオランダ領東インドの首都とする。と、VOC提督は宣言。

焼土となった イアカトラ(ジャカルタ)に新しいオランダの街と砦を建設し、ここをオランダ領東インドの首都とする。と、VOC提督は宣言。

1621年、町はイアカトラ(Iacatra)から

バタヴィア

(Batavia)と改名された。

バタヴィア(Batavia)の名はローマ帝国時代に入植したオランダ系ゲルマン民族(Batavi Germanic tribe)から由来しているそうだ。

VOC時代含めてネーデルランド支配下の植民地時代(約300年)を通じてバタヴィアと呼ばれ

た。

現地の人は嫌だったのだろう。第二次大戦下、日本の占領時(1942年~1945年)に「ジャカルタ(Jakarta)」に変更され、オランダの支配が完全に終わると、 スカルノ政権は公式に「ジャカルタ」を都市の名前に採択した

。

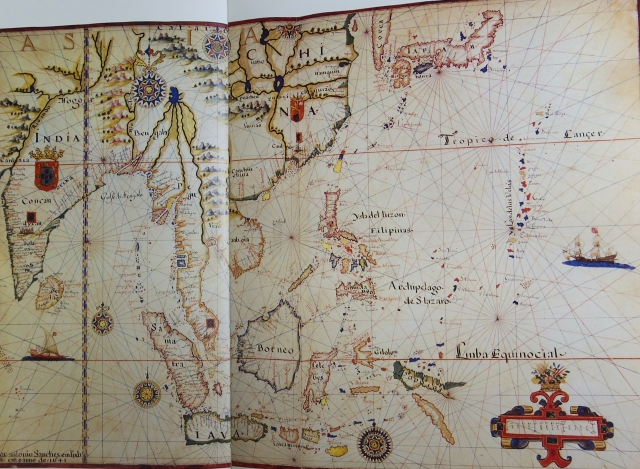

欧州勢が東アジア進出した一帯の地図。グーグルから借りました。

周辺国が解るように広範囲に入れてあります。

現在のジャカルタが、ネーデルランド(オランダ)統治時代のバタヴィア(Batavia)。

1642年 ポルトガル制作の古地図です。

Portolano of Southeast Asia(東南アジアの航海案内書) 一部

バタヴィア(Batavia)はジャワ島の北岸、保護された湾に位置し、沼地と運河が交差する丘陵地帯。

もともと中継ぎ貿易(中国、韓国)で、古来より栄えていた街らしい。

一年中高温多湿でネーデルランド(オランダ)人は、マラリア、コレラ、デング熱などの熱帯病に倒れることが多かったと言う。

View of the Tijgersgracht on Batavia 1682

バタヴィアのティガース運河の眺め 1682

ウィキメディアから借りました。

画家 インドネシア国立図書館のヨハネス・ラハ(Johannes Rach)によるスケッチ

素材は銅販画。

発行者 Weduwe van Jacob van Meurs

所蔵 KB National Library of the Netherlands(KB オランダ国立図書館)

17世紀半ば、ティガース運河(Tijgersgracht)沿いには、市内の最も著名な一族の家屋や建物が並ぶ。

バタヴィア15の市街地運河の中で最も魅力的と評価されたと言う。![]() しかし、 1619年の戦闘で街を追われたジャワ人は新たなバタヴィア(Batavia)の街の住人にはなれなかったし、砦の中に入る事も許されなかった。

しかし、 1619年の戦闘で街を追われたジャワ人は新たなバタヴィア(Batavia)の街の住人にはなれなかったし、砦の中に入る事も許されなかった。

バタヴィア(Batavia)の街はネーデルランド人の為に建設され、要塞化されたのである。

VOC提督 Jan Pieterszoon Coen

ヤン・ピーテルスゾーン・クーン(Jan Pieterszoon Coen)(1587年~1629年)

第4代提督

1619年~1623年

※ アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)で罷免(ひめん)され一度は失脚。

第6代提督

1627年~1629年

Portrait of Jan Pieterszoon Coen(ヤン・ピーテルスゾーン・クーンの肖像)

ウィキメディアから借りました。

制作年 1634年~1610年

画家 Jacques Waben(1590年~1634年)

所蔵 Westfries Museum

![]() VOCの成長に大きく貢献し、確かに本国に富をもたらした人物ではある。

でも、やり方は非常に暴力的で強引で、残忍。それは許せる範囲を越える。

VOCの成長に大きく貢献し、確かに本国に富をもたらした人物ではある。

でも、やり方は非常に暴力的で強引で、残忍。それは許せる範囲を越える。

かつてはネーデルランドの国民的英雄として称えられていたが、実状が解ってきた現在は歴史家から非難されているのも当然だ。

VOCの提督として、敢えて個人を載せたのは、初期ネーデルランド(オランダ)非道はこの男が全ての原因だったのか? と思ったからもある。

バンダ虐殺(Banda massacre)、そして

アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)と

彼の罪は重い。

バンダ虐殺(Banda massacre)

1621年、マラッカ海域でしか採れないナツメグ、メース、クローブの貿易独占権を確保する為だけに 、VOCによるバンダ諸島の征服を指揮し土地を得る為、抵抗する原住民を皆殺しにするべく軍を指揮。

現地を壊滅させ征服

。生き残った原住民は奴隷としてバタヴィアに送りネーデルランド(オランダ)農家の奴隷とした。

2800人のバンダ人を殺害。1700人のバンダ人が奴隷となった。

他説では15000人の住民がいたが、生き残ったのは1000人ほど。とも伝えられている。

いずれにせよ、彼が大量虐殺を指揮したのは間違いなく、その部下らの行いも酷かった。

ヤン・ピーテルスゾーン・クーンは戦闘のさなか、

「絶望するな、敵を許すな、神は我々と共にある

(Despair not, spare your enemies not, for God is with us)」

と、部下を鼓舞(こぶ)したと言われる。

※ こんな事して「神が我々と共にいる。」と言ってのける彼の宗教は何なんだ? ![]()

アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)

1623年、 モルッカ諸島アンボイナ島にあるイギリス東インド会社商館で、職員全員がVOCの軍隊により拷問の上に虐殺

された。ほぼでっち上げの因縁であった。

(イングランド人9名、日本人傭兵10名、ポルトガル人1名)

彼が、 VOCの第6代提督(1627年~1629年)に返り咲いた時、イギリス軍はバタヴィア(Batavia)を放棄し、バンタム(Bantam)に本部を移した。と言われる。

彼は株主に多くの配当を出す為に頑張った? のかもしれないが、とても称えられたものではない。

※ 彼はアンボイナ虐殺で罷免されたが、バンダ人の大量虐殺では罷免されていない。

こんな非人道的な事があるのか? と驚愕する暴挙をしていたヤン・ピーテルスゾーン・クーン。

それ故、彼がVOCに利益をもたらしたのは確かであるし、また、その VOCの盛況がオランダ黄金期の一翼を担っていたのも確か

なのである。![]()

前回記しているが、1625年、 デルフト出身の法学者フーゴー・グローティウス(Hugo Grotius)(1583年~1645年)

は「戦争と平和の法(De jure belli ac pacis)」を執筆。

「 国家間、戦争にもルールが必要である。」と亡命先のフランスで著した。

時期的にアンボイナ虐殺の件があったから? と思われる。

彼は国で、長らく自国の行為の正当性を証明する仕事をしていたのに・・である。

カルバン派の国と提督

ネーデルランド(オランダ)の進出の仕方が非常に残虐で他の欧州のカトリック国とは一線を画す。

だから、前回プロテスタントについて調べてみたのだ。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

同じキリスト教でもカトリックとプロテスタントはかなり異なる。

特に人の行いに関して、カルバン派の解釈は特殊すぎる。

カトリック教会が異端としたのも解る。

ネーデルランド(オランダ)は国を揚げてカルバン派であるからなのか? と思っていたが、実はこの1人の男に集約されるのか?

※「国を揚げてカルバン派」については、「アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭」の中、「フーゴー・グローティウス亡命の件」の所で書いています。

ヤン・ピーテルスゾーン・クーンは厳格なカルバン派の家に育っている。

全てのカルバン派がこれを肯定するかは解らないが、信仰の怖い所である。

正しいと信じれば信仰も凶器になる。

![]() ヤン・ピーテルスゾーン・クーンの行いは、今は ジェノサイド(genocide)(大量虐殺

)と、捉えられている。

ヤン・ピーテルスゾーン・クーンの行いは、今は ジェノサイド(genocide)(大量虐殺

)と、捉えられている。

1627年 ヤン・ピーテルスゾーン・クーンが提督(ていとく)として返り咲くと彼の在任期間中(1628年と1629年)、マタラ(Mataram)のスルタン・アグン(Sultan Agung)は

バタヴィア

をに2度包囲し戦闘を仕掛けている

。

そんな中1629年にVOC提督ヤン・ピーテルスゾーン・クーン(Jan Pieterszoon Coen)は突然亡くなった。コレラ説はあるが・・。その後、彼の遺骸は墓から掘り起こされ消えた?

スルタン・アグンの墓の下に置かれたと言う伝説が残った。

日本とVOCの関係

![]() 彼らは敵国(ポルトガルやスペイン)から奪う行為を「良し(正義)」と考えてポルトガル船を日本近海でも襲っていたらしいが、日本はそんな私掠船(しりゃくせん・Privateer)行為は認めなかったと言う。

彼らは敵国(ポルトガルやスペイン)から奪う行為を「良し(正義)」と考えてポルトガル船を日本近海でも襲っていたらしいが、日本はそんな私掠船(しりゃくせん・Privateer)行為は認めなかったと言う。

そんなネーデルランドと言う国に用心したのか?

江戸幕府は深入りせず? VOCを単に貿易船としてのみ扱ったのかもしれない。

1642年 ポルトガル制作の古地図です。日本までカバーしてます。

Portolano of Southeast Asia(東南アジアの航海案内書 海図の本「Eary Sea Charts」

から

海図の本「Eary Sea Charts」

から

制作 Antonio Sanches (アントニオ・サンチェス) Lisbon(リスボン) 1642年

![]() この地図よりほぼ100年前の1549年にすでに日本はポルトガルとの交易を始めていた

のです。

この地図よりほぼ100年前の1549年にすでに日本はポルトガルとの交易を始めていた

のです。

1549年8月 イエズス会創設(Societas Iesu)者の1人フランシスコ・ザビエル(Francisco de Xavier)(1506年~1552年)が部下と共に日本に上陸。鹿児島市祇園之洲町に到着(上陸許可)。

1551年4月 大内義隆に再謁見 宣教の許可を得えた事が始まりです。

布教ありきから始まるポルトガルとの交易

。

きっかけは、ポルトガル王の命で、インドに布教に来ていたザビエルが、たまたまマラッカで日本人と出会った(1547年12月)事。

このポルトガルとの関係はキリスト教問題を除けば良好な物でした。

神戸市立博物館所蔵のコレクションから狩野内膳作「南蛮人渡来図」屏風絵から

安土桃山時代から江戸時代初期の狩野派の絵師

制作年 1570年~1616年

屏風に描かれているのはポルトガルの交易商人と宣教師らです。

船は キャラック船(Carrack)かな?

以前、「アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人」で紹介している写真です。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

100年後に九州でカトリック信者が増加した事が問題になった。中でも、特に問題になったのが仏像などの破壊行為。

キリスト教の聖像(キリスト像やマリア像)を大事にする事は何の問題も無かったけれど、彼らからすると仏教は異端。仏像の破壊を始めたと言う 。

確かにそんな事態なら、幕府も静観するわけにはいかない。

さらに 長崎がイエズス会領となり要塞化されていると言うのを聞いて慌てた?

最初にバデレン追放令(1587年7月)をを出したのは豊臣秀吉です 。

日本がネーデルランド(オランダ)に乗り換えたのは、江戸の時代になってからですが、彼らの吹き込みもありカトリックに対する強い警戒心が植え付けられて行った部分もあったのかもしれない。

プロテスタントはキリスト教であるけれど、彼らは聖人も聖像も禁止。そこが受け入れられた?

しかし、母国ではカトリックの教会を襲撃して回り、聖像や調度品を破壊しまくっていたのはむしろプロテスタント信者。

本当にカトリックの信者が仏像を破壊してまわったのかは疑問が残る。

※ 上の古地図の本は昔アムステルダム国立海洋博物館で購入してきた限定発行の本です。非常に大きく重く、飛行機の超過料金を考えると今は持ち帰えれない代物です。

VOCとの取引開始とリーフデ号

1600年4月 ネーデルランド(オランダ)の商船、リーフデ号(De Liefde)が、豊後国(現大分県)に漂着。

※ 乗組員110人程、漂着時の生存者24名。最終的な生存者は14名? 生存の乗組員は全員、日本に帰化した。

※ この時点でオランダ東インド会社(VOC)はまだ存在していない。

1602年 オランダ東インド会社(VOC)誕生。

1603年 徳川家康が征夷大将軍となり江戸幕府誕生。

1605年 江戸幕府の船がジャワまで出向き、リーフデ号の事などオランダの提督に書簡を送る。

※ 家康は交易を望んだが、この時点でVOC側はポルトガルとの戦闘や中国との交渉で船をすぐに日本に送る余裕がなかったらしい。 正式の国交は4年後1609年 となる。

1609年7月 2隻の艦で平戸入港。

1609年8月 家康に面会。本国オラニエ公の手紙を携え、正式に国交が結ばれた。

1609年9月 平戸に商館設置。しかし、すぐに船は来なかった。

1612年8月 最初のVOC船が平戸に到着。 ネーデルランド(オランダ)との240年に及ぶ交易が始まった。

リーフデ号の乗組員でデルフト名家出身の ヤン・ヨーステン・ファン・ローデンスタイン(Jan Joosten van Loodensteyn )(1556年? ~1623年) が 幕府の代表としてバタヴィア(Batavia)のオランダ東インド会社と交易を始める事になる。

※ ヤン・ヨーステンは日本で妻を娶り八重洲に屋敷をもらった。

また、 同じリーフデ号の乗り組み員でイングランド出身の ウィリアム・アダムス(William Adams) (1564年~1620年)日本名は三浦 按針 。

彼も 徳川家康の外交顧問および通訳として仕え、日本の造船史に業績も残している。

※ 1607年、ウィァム・アダムスは120tのガレオン船(Galleon)サン・ブエナ・ベントゥーラ(San Buena Ventura)を日本で建造。この船は太平洋を横断しアカプルコまで航海している。

ポルトガルの排除

ところで、 キリスト教徒の日本人が九州一帯に増えて行く。幕府はそれを不安視していた

。

また、東アジアにはすでに日本人がいた。戦国の世が終わり、日本のサムライらが職を求めて東アジアに傭兵として出稼ぎに行っていたのだ。

キリスト教徒の布教問題は、彼らの帰国にも影響した。

※ 海外でキリスト教徒になった日本人が国内で布教するのでは? と恐れたからだ。![]() 宣教するポルトガル人を管理する為に囲い込みの取引所の建設が始まる。

宣教するポルトガル人を管理する為に囲い込みの取引所の建設が始まる。

1634年~1636年 長崎に人工島の出島が建設

。(扇型で面積は3969坪(約1.5 ヘクタール)

1636年~1639年 出島内のみでポルトガルと交易。

1637年12月~1638年4月 島原の乱勃発

※ キリシタンの反乱と位置づけされ、カトリックのポルトガルは排除される事になった。

※ 江戸幕府のバックにはVOCがいて、そそのかされた部分はある。![]() ポルトガルは日本から出禁になった。

ポルトガルは日本から出禁になった。

1641年~1859年 オランダ東インド会社、平戸から出島に昇格し、ポルトガルの後釜として交易開始

。

※ 武装と宗教活動が規制され、幕府の監視下に置かれおよそ220年の両国間の交易が始まる。

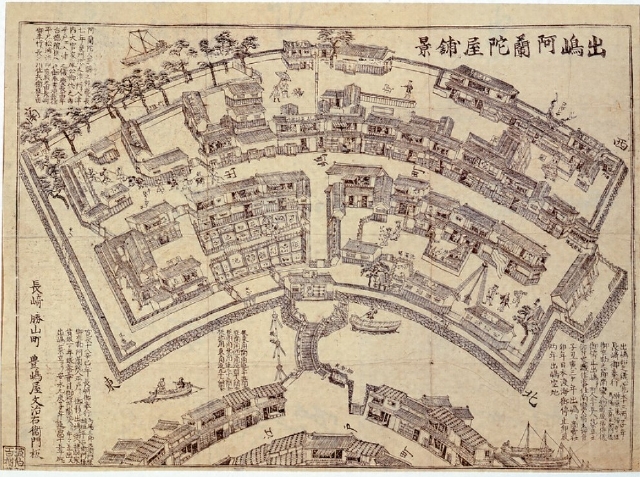

出島阿蘭陀屋舗景1780年(安永9年)

文化遺産オンラインよりお借りしました。

作者 不明

木版墨摺 40.4×55.7

版元 豊嶋屋文治右衛門

1810年~1813年 3年間、出島にオランダ船が1隻も入港しなかった事もある。

※ ネーデルランド本国がフランスに併合され、バタヴィアがイングランドの占領下にあった時代である。

1815年 ウィーン議定書

※ 議定書ににより東インドがネーデルランドに返還され、 再びネーデルランドによる東アジア支配が始まる。出島にネーデルランド(オランダ)船が戻ってきた。

※ 日本はVOCが解散していた事を知らされていのか? その間支配者も共和制政府→フランス、→イングランドと変わっていた事も知っていたのか?

1853年 ペリー来航。日本の開国を迫る。

※ マシュー・カルブレイス・ペリー(Matthew Calbraith Perry)(1794年~1858年)アメリカ合衆国東インド艦隊司令長官。

1854年 日米和親条約が締結。

1856年 日蘭和親条約が締結。

※ 江戸幕府とネーデルランド(オランダ)が新たに締結した和親条約。

※ 通商のみでなく、再度、国交が結ばれた

。

※ 出島から長崎市街への彼らの出入りが可能となった。

日本もVOCと長く交易していたが、よく彼らの支配下に落ちなかったものだと感心する。![]()

幕府が案外しっかりしていたのかな?

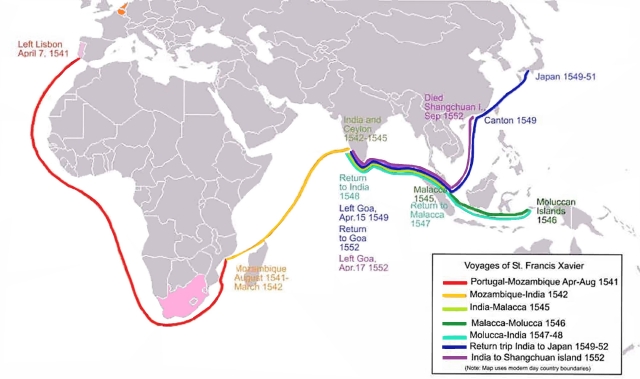

下はフランシスコ・ザビエルのアジア航路のコースを示したものです。

ウィキメディアから借りました。

解り易く、 南アフリカ

、 オランダ

、 ポルトガル

に色を付けさせてもらいました。

ネーデルランド(オランダ)が東アジアのモルッカ諸島までたどり付けたのは、ポルトガルの秘匿していた情報から

なので、時代は古いですが、 ザビエルの航路図を利用させてもらいました。

上の航路図で示されているのは、 定期航路図です。

ネーデルランドは当初、北海ルートなどを探ったようですが、結局ダメでポルトガルの航海路を利用

することになったそうです。

だからザビエルのコースとほぼ同じはずです。

さて長くなりましたからこの辺で終わります。

バタヴィアの事や船舶補給地の南アフリカは次回です。![]()

東インド会社 (後編)につづく。

Back number

リンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古

リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)

アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2

オランダ東インド会社(中編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク チューリップ狂騒曲

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防

リンク 大航海時代の静物画

リンク 焼物史 土器から青磁まで

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク

海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク

聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク

アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク

ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク

クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

-

イングランド国教会と三王国の統合3 名誉… 2025年11月11日

-

イングランド国教会と三王国の統合 2 ピ… 2025年09月28日

-

イングランド国教会と三王国の統合 1 ジ… 2025年07月28日