全45件 (45件中 1-45件目)

1

-

続々と???

次々説明を交えながら載せていきます。我が屋の山吹黄金です、少し白っぽいなぁ(´;ω;`)これは金輝黒竜です。確かそうだったと思います。今日はとりあえず2匹だけでよろしく。あっ!あとメダカの卵とった翌日5匹生まれてました。(*≧∀≦*)じゃーね!

Jun 22, 2013

コメント(0)

-

初めてのお披露目!(*≧∀≦*)!!

Jun 22, 2013

コメント(0)

-

移設します。

みなさまこの度はご利用頂きまして、誠にありがとうございます。この度マサオ3702はFC2ブログに移ります、引き続きご利用くださいませ。(o・・o)/~またFC2で会いましょう、ちなみに今日からしました。(^o^)/http://masakisuikoi.blog.fc2.com/

Jun 15, 2013

コメント(0)

-

oh my god!

あぁ 神よ大変です、メダカの発泡スチロールの青水が透明になっていました、こんなこと初めてなんですけど、いろいろと調べるとアンモニアや青水に有害なものが溜まりすぎたりして透明になるらしいです、3日くらいまでから知ってたんですけど「ただ青水が透明になっただけだ」つって思ってただけでPCいじってたついでに検索してみたらだめだってかいてあったんだす、今日早急に水換えをします、メダカよ耐えててください、あぁぁ゚(゚´Д`゚)゚皆さんメダカの無事を祈ってください。

Jun 7, 2013

コメント(0)

-

ヤァー

皆さん押忍、私はMONKEY MAJIK が大好きです、歌を聴くだけで1日の疲れが吹っ飛びます、さてお魚はですね、メダカの稚魚が30匹強に増えました。あとコメットと朱文金が逝去いたしました。青水で育てていたのですが、眠り病?にかかったんだと思います。多分(メ・ん・)?この魚たちが私のところに辿りついたのも何かのご縁です、人生には必ずいい事もあります。人生楽有り苦有りなのかもしれません。話がそれましたが私が言いたいことは魚たちを粗末にしないでください。魚にも魂があります。また(o・・o)/~

Jun 3, 2013

コメント(0)

-

今日の魚

今日の魚はいつもどおり元気でした。私の魚が元気と感じる基準は1にヒレが立っている、2に体になにか異常がないかです。ヒレが立っていなければまず水を変えます。まぁそんだけでsバーい( ´ ▽ ` )ノ、眠っ(。-_-。)、今日は10時半からつりにいてきます

Jun 1, 2013

コメント(0)

-

ヤッホー(((o(*゚▽゚*)o)))

皆さんコンニチハ、今日は嬉しいお知らせがございます。ななんとタッパの容器に入れてあったメダカの赤ちゃんが生まれたちゃいました(^-^)今朝見たところでは5匹程度しか生まれてなくておっ五匹うまれてるってなったんですけど、家に帰ってまぁ~4時30分ゴロ見たら20匹程度に増えてました。最高です。またあした更新できたらいいかなって感じです。日曜日は釣りなんで、ちょっと更新できないかな?できたらします。バーイ(^.^/)))

May 31, 2013

コメント(0)

-

今日は何かな(つд⊂)

今日は捜査は一時休憩しまして、我が家のプラティーについて話したいと思います。我が家のプラティーはいとこのウチから20匹もらってきました。あの頃は真っ赤なやつと白いやつがいたんですけど今は、ヒレが赤くて胴体が白っぽいやつが2~3割います。あとは綺麗な赤がいますね。ここんところ尻尾に綺麗なミッキーができなくてただしっぽに黒いだけっていうのもいます。まぁそんなところですかね。ありがとうございました。バイバイー(^o^)/

May 30, 2013

コメント(0)

-

おかしいな?悔しいです。

イキナリですけど、今日の今朝未明朱文金がお亡くなりになられました。本当に悲しいです。気に入っていた模様だったんで(;_;)前から魚たちは死んでたんで解剖して調べていましたら(可愛そうですけど原因追求のために)浮き袋が異常にパンパンになっていまして外からも見た限り卵でもあるんじゃないかってくらい膨らんでいました。解剖の結果は死因はガス病だと思います。フナも一応解剖しましたら卵を発見しました。別の発見ですね、残念です。フナの死因もガスです。自分なりの仮説ではフナも朱文金も別のケースで飼育してましたんですけど、共通点はどちらも空気量が大きすぎて200~300%の過飽和していたんだと思います、過飽和により血液中の酸素がエラを通して血管内で酸素を詰まらせて死んだ。てっ言うのが私の仮説です。どちらの水槽も青水があったので日中の強い日差しでアオコが酸素を発生し飼育水の中では過飽和状態となって魚は死に至った。ですが魚が死んだのを見つけたのは朝5時50分頃です、この季節の日の出がいくら早いといっても、真昼間のようにはならないのです。 続く(^-^)ここまでの推理はあくまで私の仮説です、ここまでの検証が正しいとは限りません、ご了承ください。この続きは近日更新します。私の推理はこれまでとは全く違うものになるかもしれませんのでご了承ください。ここまで長文ですけどまだ書きます。ここまでの検証結果はいま頭の中を整理して思いついたものです。いろんな事をしたりして仮説を推理して真実にしたいと思います。この件は長いかもしれませんがよろしくお願いします。

May 29, 2013

コメント(0)

-

報告

今日は室内にある水槽を紹介します。現在60センチ水槽にいる魚は大正三色1っ匹紅白一匹山吹黄金一匹鉄魚の白一匹あと名前を忘れましたがドイツ鯉一匹の計5匹です。あと45センチ水槽の方は全部言いますとゼブラダニオ5匹とミッキーマウスプラティーが30匹弱とタイリクバラタナゴが5匹とコリドラスピグミーが3びきです。プラティーの子供が爆殖しましてとんでもなく賑やかな状態になっております。またあしたにでも更新できたらなと思っています。バーイ(*^-^*)ノ~~マタネー

May 28, 2013

コメント(0)

-

お久しぶりです。

いゃー、すいませんね、やろうと思ってても後にしちゃって忘れたりしてました。すいません。うちの水槽は大きな変化になりまして、まず外のベランダに衣装ケースで飼育スペースを作りました。作ったのは大体冬前ですかね?外には3つの衣装ケースが置いてありその横に発泡スチロールでメダカの学校が置いてあります。衣装ケースに入ってる魚は細かく言いますと錦鯉(紅白2匹、黒輝龍1匹)です、あとフナ2匹友達とかにいっぱいあげたりしたら2匹になってました、(;_;)あとウグイ1っ匹と朱文金2匹とコメット1匹ミナミヌマエビが30弱?強?あとタニシですね、先日メダカの卵を収穫しました。発泡スチロールにタッパにいれた卵たちを浮かべています。結構目とかが見えてました。1っかいだけ卵の中で魚がクルッと回ったのを目撃しました。嬉しかったです。( ;∀;) カンドーシタ。ま 今日はこんな感じで現状を報告しました。なるべく1週間に2~3回は報告したいなと思います。今後もよろしくお願いします。

May 27, 2013

コメント(0)

-

悲しい

今日、部屋の掃除をしていましたら、ふながベッドの下に干物になっていました。ショックです。今後このようなことが無いように対策をかんがえるべきですね。

Feb 13, 2013

コメント(0)

-

フィルターの成果

ボトムインフィルターを入れてら底のフンや食べ残しが減りました。効果大でした。〔笑〕

Feb 10, 2013

コメント(0)

-

らんちゅう計画

らんちゅうの水槽にはプラ舟を使用するのですが、そのなかにピンポンパールを入れたらどうでしょうか?

Feb 8, 2013

コメント(0)

-

新装置

今日「P-ぽ」でボトムインフィルター600を購入しました。都合上上部フイルターと連結しませんでしたが。水はまだどれだけ綺麗になっているか今のところ分かりません。らんちゅうについてですが、らんちゅうの設備及び生体につきましては春からの導入と言う決断を下しました。これからも宜しくお願いいたします。

Feb 7, 2013

コメント(0)

-

自作フィルター、急ピッチで製作

皆さんこんばんわ。今は題名のとおり自作フィルターを急ピッチで製作しております。いまや自分の趣味は釣りと魚の飼育しかない男が自作の領域まで踏み入れようとしています。何か変化があり次第報告いたします。

Feb 6, 2013

コメント(0)

-

らんちゅう

アメニモマケズ、カゼニモマケズ、ナツノアツサニモマケズ・・・こんにちは皆さんも寒い中お仕事がんばっているでしょう。この寒さにも負けずにがんばりましょう。今日は自作の物理ろ過と生物ろ過を兼ね備えたフィルターの設計図を考えました。あとはまったく違うのですが、外のベランダでランチュウを買いたいとおもってい着々と準備を進めております。続く。

Feb 5, 2013

コメント(0)

-

絶食日

きょうは、魚たちにエサをあげない日を作りました。毎週月曜日は、絶食日にしたいと思います。

Feb 4, 2013

コメント(0)

-

買って来ました!

大き目の小和金を5匹買って来ました。フナたちと一緒に元気良く泳いでいます。早くエサをあげたいな~。

Feb 2, 2013

コメント(0)

-

やることなし

今日は特にやる事も無くとにかく明日の日を待つだけです。明日は、ベランダの水槽に小和金を入れるくらいです。〔待ち〕

Feb 1, 2013

コメント(0)

-

計画

水草をミッキーマウスプラティーから守る方法を考える、・・・少ない脳みそで考える・・・1、水草を入れない。もういっその事水草を無くそうと言う考え。・・・即却下。2、逆に水草をたっくさん入れて食べきれないようにする。却下。理由 どうせ又明日になれば又魚だって腹が減る=水草を食す。3、食べられない水草を入れる。そうだそうしよう。 結果食べられない水草をいい感じで入れていい感じで稚魚が隠れられるようにすればいいのだ。そのほかに良い方法があれば、知らせてください。宜しくお願い致します。

Jan 31, 2013

コメント(0)

-

購入

今日は、「P-ぽ」で~、錦鯉を見ていました。17cmくらいの金の錦鯉がいたので買っちゃいました。そのうち水槽が足りなくなるので、そのうち買おうと思います。とっても元気に泳いでいます。(笑)

Jan 31, 2013

コメント(0)

-

水槽追加

今日は、使っていない衣類ケースを、ベランダに置いてマツモと浮き草を入れましたそのうち魚も入れようかな。(笑)

Jan 30, 2013

コメント(0)

-

悩むな~

今度、どこかで安い水槽を見つけて、 飼いたいと思います。お読みになったお印として、コメント宜しくお願いいたします。

Jan 29, 2013

コメント(0)

-

今の密飼

今は60cm水槽に10cmくらいの魚を16匹入れてるんでどうしようかと思うんですけど、やっぱり水槽も増やしたいと思うけど、予算がないのです。それに部屋が狭い。今度模様替えをして、水槽を置けるスペースを作りたいと思います。(悩)

Jan 29, 2013

コメント(0)

-

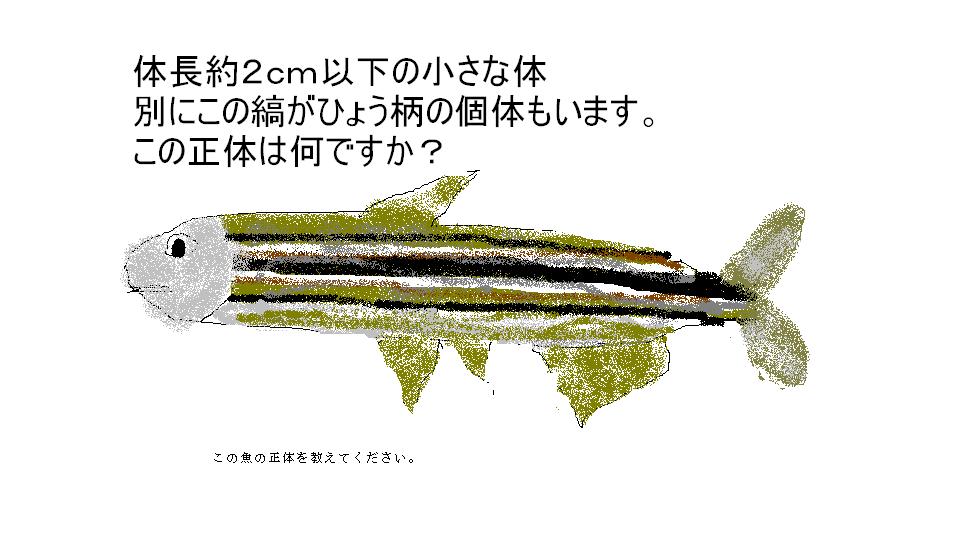

心当たりはありませんか?

この魚の名前を教えてください。お願いします。

Jan 28, 2013

コメント(0)

-

今日は前に飼っていたミナミヌマエビです。

ミナミヌマエビ(南沼蝦)、学名 Neocaridina denticulata denticulata は、十脚目ヌマエビ科に分類されるエビの一種。一生を淡水域で過ごす陸封型のヌマエビである。Neocaridina denticulata という種レベルでは朝鮮半島、台湾、中国まで分布するが、狭義には日本固有亜種を指して「ミナミヌマエビ」と呼ぶ。目次 [非表示] 1 特徴 1.1 生態2 人間との関係3 参考文献 特徴 [編集]体長はオスは20mm、メスでも30mm未満で、ヤマトヌマエビよりもずっと小型である。額角は長く、鋸歯状の棘が上縁に8-20(通常13-15)個、下縁に0-9(通常3-6)個あるが、先端付近には棘がない[1][2]。5対の歩脚は短く、このうち前の2対は先端に小さな鋏がある。背中の真ん中には白っぽい太い線が尾まで走り、線をはさむように「ハ」の字型の縞模様が並ぶ。若い個体やオスは全身が半透明で他のエビと区別しにくいが、メスの成体の体色は変異が大きく、茶色や緑黒色の個体もいる。西日本の静岡県沼津市周辺、および琵琶湖・淀川水系から九州までに分布する日本の固有亜種だが、朝鮮半島、台湾、中国に多くの亜種が知られる。特に中国南部原産のシナヌマエビ Neocaridina denticulata sinensis (Kemp,1918) はミナミヌマエビとよく似ている。これらの近縁種が釣り餌として日本に輸入されて在来ミナミヌマエビと交雑し、遺伝子汚染を起こす可能性が指摘されている。兵庫県夢前川水系では中国固有のヒルミミズ Holtodrilus truncatus が付着したカワリヌマエビ属のエビが発見され、釣り餌用に中国から輸入された淡水エビが川に逃げ出したことが示唆された[3]。また在来のミナミヌマエビも釣り餌などの持ちこみで日本各地に分布を広げている。 生態 [編集]流れのゆるい川や池の、水草が多い所に生息する。ダムなどの建設はヤマトヌマエビなどの分布域を狭めるが、逆にミナミヌマエビにとっては生息に適した場所となる。雑食性で、生物の死骸や藻類、デトリタスなど何でも食べるが[2]、ヤマトヌマエビのように生きた小動物を襲うことはない。歩脚の鋏で餌を小さくちぎり、忙しく口に運ぶ動作を繰り返す。小さな塊状の餌は顎脚と歩脚で抱きこみ、大顎で齧って食べる。繁殖期は春から夏で、メスは冬の間に卵巣を肥大させ、背中側が深緑色に色づく。交尾を終えたメスは1mmほどの卵を38-130個ほど産卵するが、これはヤマトヌマエビなどと比べて大粒・少数である[1]。卵は孵化するまでメスが腹脚にかかえこんで保護する。卵は最初は深緑色をしているが、やがて褐色になり、幼生の姿が透けて見えるようになる。ミナミヌマエビは卵の中で幼生期を過ごし、体長2mmほどの稚エビで孵化する。孵化直後の稚エビは尾扇が未発達で、体色は半透明の白色をしている。稚エビは海へ降りることなく淡水中で成長する。寿命は約1年で、メスは1回-数回の産卵をした後に死んでしまう[2]。 人間との関係 [編集]「ブツエビ」「タエビ」などと呼ばれ、スジエビなどと共に釣りの活き餌として利用されるが[1][3]、アクアリウムでの観賞用やタンクメイトとしても利用されるようになった。ただし、ペットショップで売っているものや、活き餌として売られているものは、「ミナミヌマエビ」と書いてあっても、ほとんどが狭義のミナミヌマエビではない大陸産亜種であることには注意が必要である。水槽内の藻類や水垢などを食べて水槽の掃除役をこなす。固形飼料を与えると群がってくるしぐさも愛嬌があり、特に餌をやらなくても水槽内の藻類を食べてある程度は生き残ることができる。水温への適応も1-30℃程度と幅広い。また、徐々に慣らせれば35℃までは耐えることが出来る。水面が凍るほどの寒さでも生き延び、夏でも風通しの良い日陰なら大抵耐えられる。ただし自分より大きな魚がいると物陰に隠れてしまうし、小型なので捕食されやすい。同じ水槽で飼うならメダカなどの小魚か、ドジョウ類などのおとなしい魚がよい。オヤニラミなどの肉食魚と混泳させないのはもちろんだが、ドジョウ類でもホトケドジョウはミナミヌマエビが好物なので要注意である[4]。また水温変化に強いとはいえ、大多数の生物と同じく急激な水温変化には弱い。成長するために塩分を必要としないので、複数個体をうまく飼育すると水槽内でどんどん繁殖する[2]。繁殖のし過ぎに注意が必要なほどである。ヒーターをつけない水槽では春から夏に繁殖するが、ヒーターで加温した水槽は1年を通して産卵し、体長1cmくらいの抱卵個体も見られる。メダカなどと飼っている場合は孵化直後の稚エビが捕食され易いので、水草や石などで隠れ家を多く作るとよい。また、気付くことはなくともフィルターなどの濾過機に吸い込まれるため、稚魚吸い込み防止のスポンジや、スポンジフィルターの使用が必要である。なお、ヤマトヌマエビと同じ水槽で飼育すると、繁殖期にミナミヌマエビのオスに襲われ、交接(交尾)行為でヤマトヌマエビのメスが死亡することがある。これは、ヤマトヌマエビのメスが出すフェロモンにミナミヌマエビのオスが反応してしまった結果とみられる。自然界では棲み分けがなされていて、このような事例は少ないと考えられるが、飼育下では注意が必要である。事例としては、ミナミヌマエビのオスとヤマトヌマエビのメスの間で交接が行われると、必ずヤマトヌマエビのメスが死亡する。ヤマトヌマエビのオスがミナミヌマエビのメスを襲うことはない。また、中下流域で同棲するミゾレヌマエビとの間では交接はない。ミッキーマウスプラティーを入れたとたんに☆になりました。

Jan 28, 2013

コメント(0)

-

鉄魚

「鉄魚(テツギョ)」とは、鉄さび色をしているためその名がついており、祖先の違いから2つの系統があります。1つ目は、キンブナを祖先とし宮城県魚取(ゆとり)沼に生息する天然記念物の「鉄魚(テツギョ)」で、生物学的にはキンブナという種類で金魚とは異なります。DNA鑑定も行われており、ギンブナを祖とする大変貴重な魚であることが判明しています。(1993年6月に「魚取沼のテツギョ保全対策検討委員会」が行った最新のアイソザム遺伝子分析によって金魚との交雑の可能性は低いとしています。)また、現在の推定生息数は数百匹程度で、野生の個体は絶滅の可能性が指摘されています。魚取沼(標高620m、面積約3,3ha)一帯は、1933年に「鉄魚の生息地」として国の天然記念物に指定されています。畑正憲氏著の「天然記念物の動物達」という本に、宮城県魚取沼の「鉄魚(テツギョ)」の記述があります。2つ目は、「琉金(リュウキン)」と野生の「フナ」の雑種で、養魚場などから逃げ出したり飼い主が放流した「琉金(リュウキン)」が「フナ」と交雑したものです。実験で「琉金(リュウキン)」と「フナ」を一緒に繁殖させると、「鉄魚(テツギョ)」に似た魚が生まれることが分かっています。そのため、金魚の品種としては見栄えせず観賞価値が無いため、わざわざ人為的に作出したり飼育する人はほとんどいません。この作出過程は、「コメット」と似ています。昭和天皇の飼育していた「鉄魚(テツギョ)」についても研究・調査が行われており、研究・調査を担当した服部広太郎氏は、「琉金とキンブナ(金鮒)の雑種」との結論を出した。特徴•キンブナを祖先とした宮城県魚取沼の天然記念物と「琉金(リュウキン)」と野生の「フナ」の雑種の2つの「鉄魚(テツギョ)」という呼び名が存在します。•体色は鉄さび色が普通であるが、赤、白なども存在する。(画像のように、赤の個体も存在します。)•体型はフナ型で各ヒレが長く尾鰭(おびれ)は更に長い。飼育難易度やさしい入手難易度と価格・値段・口コミ情報【入手難易度】•天然記念物のものは、ほぼ不可能•雑種のものは、個人でも作出可能【価格・値段】450円(当歳)~

Jan 27, 2013

コメント(0)

-

コリドラスピグミー

概要 [編集]体長は最大で10cm程度で、多くの種は6cm程度の小型のナマズである。河川の浅瀬に生息し、水底を漁って微生物や有機物を採食する。コリドラスという属名には、ギリシャ語で「ヘルメットのような皮膚」といった意味がある。体は硬く大きな鎧状の二列の鱗板で覆われており、頭部はヘルメットのような頭骨で形成されている。非常に種類が多く未記載種も含めると200種にものぼるといわれており、全ての魚種で最多の種を含む属である。一般的に知られている種類でも学名が付いていない場合もあるため、アクアリウムにおいては学名と併用してCナンバーというアラビア数字による分類がなされている。 生態 [編集]一般的に、コリドラスは大規模な河川から分岐した比較的幅の狭い支流、沼地や池に生息し、流れが遅く透明度の高い浅瀬を好む。ほとんどの種は砂や小石、有機物が堆積した水底に住んで餌を探す底棲魚である。硬度5-10程度の軟水で弱酸性から中性の水質に適応する。塩分を含んだ水は好まず、潮の満ち引きの影響のある水域には生息しない。ほとんどの種は群れを作り、種によっては数百匹~数千匹以上の大群を作ることもある。多くのナマズは夜行性であるが、コリドラスは昼間に活動する。なお、夜間は不活発でほとんど動かないが、わずかな光のある夕暮れには昼間よりも活発になる。主に底に堆積した泥の中の有機物や微生物を餌としている。魚食性のコリドラスは存在しないが、魚の死骸を食べることもある。顔に生えたヒゲで底面を探り、短い管状の口から吸い込む。しばしば砂に顔を埋めるほど深く潜ることもあるため、飼育下では細かい砂が適する。コリドラスは普段は水底で活動するが、腸管呼吸のために時々水面に顔を出すこともある。コリドラスは硬い外皮を持ち、ヒレの棘に毒を持つ種類も存在するため、魚食魚や鳥の捕食対象になりづらい。そのため、コリドラスのいくつかの種は他の魚の擬態(ベイツ型擬態)の対象となっている。オトシンクルスの一部の種類がコリドラス・パレアトゥスやその近縁種に模様を似せて擬態しているほか、Pimelodella科のBrachyrhamdia属の仲間がコリドラスに擬態している。Brachyrhamdia属の場合は、imitator種がコリドラス・メラニスティウスに、ranbarrani種がアドルフォイやデビッドサンズィに、meesi種がナッテレリーに似せた体色や模様を持ち、それらのコリドラスの群れに混じって生活している。またそれらとは逆に、コリドラス・ハスタートゥスはカラシンの一部に似せた模様と高い遊泳性を持ち、カラシンの群れに混じって生活している。コリドラスはユニークな繁殖行動でも知られる。交尾の際、雄が雌に対して腹を向けて泳ぐ。雌は雄の生殖口から精子を吸い取り、腸管を経由して腹びれの間に抱えられた卵に放出することで受精が完了する。その後、雌は卵を石や水草などの表面にその卵を産み付ける。 飼育 [編集]水槽の掃除屋として残った餌を処理するために飼育される。 日本では、アマゾン水系・オリノコ水系・ラプラタ水系等南米各地で採取されたものと、東南アジアで養殖されたものが流通する。 主な種類 [編集] コリドラス・トリリネアトゥス コリドラス・ステルバイ コリドラス・シュワルツィ コリドラス・アークアトゥス コリドラス・パンダコリドラス・アエネウス学名 Corydoras aeneus体長約5-7cm。通称、赤コリ。赤銅色の体にメタリックグリーンの発色を持ったコリドラスで、もっともポピュラーに流通している。非常に丈夫で、飼育や繁殖も容易。アルビノ個体は白コリと呼ばれる。白コリに色素を注射して色付けしたものも存在する。東南アジアで養殖されたものが大量に輸入されている。コリドラス・パレアトゥス学名 Corydoras paleatus体長約5-6cm。青コリと呼ばれる種で、灰色の体に黒い斑模様が入る。白コリ、赤コリと並んでポピュラーな種類。青コリやなどとよばれることもある。アエネウスと同じく東南アジアで養殖されたものが大量に輸入されている。コリドラス・ジュリー学名 Corydoras julii体長約5cm。白い体に、規則的に黒いスポット模様が入るコリドラス。日本で「ジュリー」として売られているのは、実際にはほとんどがトリリネアトゥスC. trilineatusという別種である。コリドラス・ステルバイ学名 Corydoras sterbai体長約5-6cm。茶褐色の地肌に乳白色のスポットが無数に入り、胸びれがオレンジ色。アルビノ個体も流通している。コリドラス・シュワルツィ学名 Corydoras schwartzi体長約6cm。2-4本ほどのラインが体の後半に入り、背びれの棘が白くなるのが特徴。特に雄の個体は背びれが長く伸びるために人気がある。ヒレの棘から分泌される毒がコリドラスの中でも強く、刺されると非常に痛む。コリドラス・アークアトゥス 学名 Corydoras arcuatus体長約7cm。吻先から尾びれ手前までの背に沿うようにある黒色のアーチ模様が特徴。飼育は容易だが、繁殖は難しい。近縁種に大型になるスーパーアークアトゥス、ロングノーズ体型のロングノーズアークアトゥスなどが存在する。コリドラス・アドルフォイ学名 Corydoras adolfoi体長約5cm。抜けるように白い地肌に、目を通る黒いバンド模様(アイバンド)と背中に黒い模様が入り、肩口にはオレンジ色の発色がある。飼育は容易。日本には1982年初入荷。コリドラス・イミテーター学名 Corydoras imitator体長約6cm。アドルフォイに似たカラーパターンを持つが、「偽者」という意味の学名の通りアドルフォイとは異なるセミロングノーズ体型をした別種である。この種を始めとして、コリドラスには似た模様で異なる体型をしたものが多く存在する。コリドラス・エレガンス学名 Corydoras elegans体長約4cm。頭部が小さく、紡錘状の独特の体型をしたコリドラス。他にウンデュラートゥス、ナイスニィ、ナポエンシスなどがこの体型をしたグループに入る。雌雄で模様が明確に異なり、雄はライン模様の目立つ比較的派手な色をしている。このグループは他の種類に比べ、水槽の中層をふわふわと漂っていることが多い。コリドラス・エヴェリナエ学名 Corydoras evelynae体長約5cm。個体数が少なく、アークアトゥスのようなアーチ模様が途切れたような模様を持つ。近縁、もしくは同種とされるエベリナエII、IIIと呼ばれる模様の異なるタイプが存在する。これらの模様の特徴から、別々のコリドラスとの間での交雑種という見方もある。コリドラス・コンコロール学名 Corydoras concolor体長約6cm。基本はグレーだが背びれ、尾びれがオレンジが入るものもある。人気の高いコリドラス。背びれが伸長するものもいる。コリドラス・パンダ学名 Corydoras panda体長約5cm。白い地肌に、目を通る黒いバンド模様と尾柄部の黒い斑紋がパンダを連想させる。安価な養殖個体が流通している。コリドラス・ピグマエウス学名 Corydoras pygmaeus体長約3cm。非常に小型のコリドラスで、現地では大きな群れで生活している。コリドラス・ヘテロモルフス学名 Corydoras heteromorphus体長約6cm。全身に入る細かいスポット模様が特徴のロングノーズコリドラス。日本では最近になってドイツから養殖個体が輸入された。コリドラス・ワイツマニー学名Corydoras weizmani地肌の色は茶褐色で、背と尾の部分に黒い模様が入る。2004年11月に日本に初輸入された。コリドラス“アッシャー”学名Corydoras tukano体長約5cm。正式名はトゥッカーノ(アッシャーは命名前の流通名)。体側に入る大きなスポットがある。 近縁の属 [編集]コリドラスに近縁な属として、同じカリクティス科のコリドラス亜科にアスピドラス(Aspidoras)、ブロキス(Brochis)、スクレロミスタックス(Scleromystax)が存在する。アスピドラス属コリドラスの体高を低く、眼を小さくしたような魚。学術的には頭骨の穴の差異によって分類される。3cm-5cm程度の小型の種類。ブロキス属コリドラスに似た姿を持つが、10cm-15cmと大型になる。また、背びれの鰭条の数が多く幅が広くなることで見分けられる。ブロキス・スプレンデンスはエメラルドグリーンコリドラスの名で販売されることもある。スクレロミスタックス属最近までコリドラス属に分類されていたコリドラス・バルバートゥス(barbatus)およびバルバートゥスに酷似したクロネイ(kronei)、マクロプテルス(macropterus)、ラッセルダイ(lacerdai)、プリオノートゥス(prionotos)といった種類で構成されている。スクレロミスタックス属に移行された現在も、これらの種類は現在もアクアリウムにおいてはコリドラスとして扱われることが多い。渓流に生息する種類が多く、高温や水質の悪化に弱い傾向がある。また、カリクティス科のカリクティス亜科にはカリクティス属、ホプロステルヌム属、ディアネマ属、カタフラクトプス属の4つの属が存在し、いずれもコリドラスに比べる

Jan 27, 2013

コメント(1)

-

ウグイ

ウグイ(鯎、石斑魚、学名:Tribolodon hakonensis)は、コイ目コイ科ウグイ亜科に分類される魚。目次 [非表示] 1 生態2 分布3 人間とのかかわり 3.1 漁獲3.2 料理3.3 名前の由来3.4 文化4 脚注5 関連項目6 外部リンク 生態 [編集]雑食性で体長は30センチほど(大きなものは50センチを超える)になる。全体にこげ茶色で側面に1本の黒い筋がある。腹部は繁殖期以外には銀白色である。春になると雌雄ともに鮮やかな3本の赤い条線を持つ独特の婚姻色へ変化する。婚姻色の赤い条線より「アカウオ」[1]や「サクラウグイ」と呼ばれることもある。この時期には川の浅瀬で比較的流れの緩やかな直径2~5センチの礫質の場所を選び、集団で産卵をおこなう。 一生を河川で過ごす淡水型と一旦海に出る降海型がいる。降海型は北へ行くほどその比率が増す。産卵行動は、水温が11~13℃に上昇する時期に始まり、直径2ミリ程度で粘着性のある淡黄色の卵を、流速10センチ/s以下の緩流部で藻の付着していない小石に産み付ける。卵は、水温13℃程度で約1~3週間かかり孵化する。孵化から1年目に約5センチ、2年目に10~15センチ程度に成長し、2~4年目で繁殖活動を行う。なお、近縁種としては、北海道などの河川、湖沼に生息するエゾウグイ (Tribolodon ezoe) や、新潟県周辺の河川に生息する絶滅危惧種ウケクチウグイ (Tribolodon nakamurai) などが知られ、いずれも完全な淡水型である。 また、汽水域や内湾、沿岸域に生息し、産卵のために河川を遡上する遡河回遊魚、マルタウグイ (Tribolodon brandti) も、ウグイの近縁種の一つである。なお、ウグイとマルタとは交雑しやすい。 分布 [編集] 群泳するウグイ沖縄地方を除く日本全国に分布する。多くの地方でオイカワやカワムツなどと一括りに「ハヤ」と呼ばれるほか、分布の広さからアイソ、アカハラ、クキ、タロ、ニガッパヤ、イダ[2]、ヒヤレ[3]など各地の独特な名前が付けられている。河川の上流域~下流域に幅広く生息する。水生昆虫、水に落ちた昆虫、水底のコケ、小さな魚、魚の卵など何でも捕食する典型的な雑食性。捕食に際して、群れを組んで泳ぎ回るので、橋の上などから魚影を確認することができる。 東北地方や北海道では上流から下流まで広く生息している。全国の河川でもっとも普通に見られた魚だが、関東地方などの河川ではオイカワやカワムツが増えウグイの生息域がだんだん上流に追いやられ個体数が減少傾向にある。幅広い水域で見られる魚ではあるが、特筆すべきはpH 4以下の強酸性でも生きられる点であり[4]、強酸性のためクニマスが絶滅した田沢湖や恐山の宇曽利湖[5]や屈斜路湖、猪苗代湖等でも生息している。また、水質汚染が激しい水域でも割合生息が可能である。 人間とのかかわり [編集] 漁獲 [編集]水遊びの相手として古来よりなじみ深い魚である。釣りでは、ほとんどの餌に食いついてくるため、他の魚を狙う場合にも釣れることがある。餌は普通の釣餌以外に魚肉ソーセージ、かまぼこなどの魚肉練り製品、イカの塩辛、鳥のレバー、カステラ、羊羹、干しぶどう、油揚げ、米粒、毛針などでも釣れる。また、小型ルアーを使うルアーフィッシングやフライフィッシングでも釣れる。引きは小さなサイズでもヤマメ、イワナと区別できないくらいパワフルである。マス類の禁漁期のターゲットともされている。一部では海に下りたウグイをオオガイと呼び区別する。体長も大きいもので50センチを超えるものの、降海型は食用魚として認識されていないので、専門に釣る人はほとんどいない。また、生息域がハゼ等の食用魚と重なるため、それを専門としている釣り人からは餌取の外道として嫌われている。専門の漁は4月から6月の産卵期に行われ事が多く、長野県の信濃川流域の一部地域では、流れの中に人工の産卵場所を作って魚を誘う「つけ場漁」と呼ばれる漁法で捕獲し、川に隣接した小屋で料理が提供される。茨城県、群馬県などでは、アイソ漁と呼ばれる梁漁が行われている。 料理 [編集]川魚独特の臭いと小骨が多いため(骨切りをすることでコリコリとした食感が得られる)一般的に食用としている地方は少ない[6]が、甘露煮、塩焼き、天ぷら、燻製などで食用にされる。福島県の会津地方では、いずし(はやのいずし)にして食べる風習があった。なお、いずしはウグイの腸管に生育するボツリヌス菌により、致死率が高い食中毒を引き起こす恐れがあるので注意を要する。滋賀県の鮒寿司(なれずしの一種)では、希少種である本来のニゴロブナの代わりに安価なウグイを用いることもある。 名前の由来 [編集]鵜が食う魚、海鯉(ウミゴヒ)、浮魚(水面近くを遊泳していることから)などの解釈がある。[7] 文化 [編集]宮城県北上川上流の寺では不動尊の使いと扱われる。福島県には木屑を川に投じるとウグイに変貌したという伝説がある。[8]ウグイ(うぐい) [ 日本大百科全書(小学館) ] .(全1件)【】[学名:Tribolodon hakonensis]硬骨魚綱コイ目コイ科に属する魚。イダ、イゴ、ハヤ、アカウオ、アカハラ、クキなどともよばれるが、近縁種を混称している場合がある。沖縄県を除く日本全国と樺太(からふと)(サハリン)、朝鮮半島南部に分布する。淡水域のみで一生を過ごすもの、一生の大部分を海で過ごし産卵期に川へ溯上(そじょう)するもの、一生のうちに海と川を何回も往復するもの、とさまざまな生活史を示す。後二者、すなわち回遊性のものは全長50センチメートル以上に達するが、前者は35センチメートルぐらいまでとやや小形である。いずれも鱗(うろこ)が小さく、側線は完全で、口ひげはない。背部を除く全身は銀白色であるが、産卵期には体側が朱赤色を呈し、背部は黒化する。湖、池、沼や川の上流から下流までと広範囲に生息する。酸性水に強いことも有名で、ほかの魚のすめない酸性湖や酸性河川にも本種だけはみられる。川では大きく深い淵(ふち)にとくに多く、水生昆虫や付着藻類を主食にしている。イヌやネコなどの死骸(しがい)に群がって食いちぎり、夏には生ごみをあさる。湖では開水面の上層や中層を泳ぎ回って、浮遊生物を摂食し、琵琶湖(びわこ)では冬にコアユを食害する。海では沿岸部をおもな生息地としているらしく、港内などでよく釣れる。淡水産ウグイは水温13℃ぐらいで産卵を開始し、礫底(れきてい)の産卵場にはときとして数千尾が密集する。回遊性ウグイの産卵期はやや早く、水温11~17℃の増水時に一斉に川へ溯上してくる。日本産ウグイ属には、本種のほかに次の3種が知られている。エゾウグイT. ezoeは北海道、東北の河川や湖沼に、ウケクチウグイT. sp.(学名未確定)は北陸地方に、それぞれ分布する。両者とも淡水域のみで一生を過ごすのに対して、マルタT. taczanowskiiは回遊性で、通常は沿岸部に生息し、産卵期に川へ溯上している。これらの3種は姿や形、産卵生態、食性などがウグイによく似ている。しかし、頭部感覚器の開口部の配列や婚姻色である朱赤色帯の発現部位が互いに異なる。ウグイ類は古くから食用としてかなり利用されており、実際に冬から春のものはそれほどまずくはない。一方、サケ・マス孵化(ふか)場では、卵や稚魚の害魚として嫌われている。

Jan 27, 2013

コメント(0)

-

ドジョウ

ドジョウ ドジョウ 分類 界 : 動物界 Animalia 門 : 脊索動物門 Chordata 亜門 : 脊椎動物亜門 Vertebrata 綱 : 条鰭綱 Actinopterygii 上目 : 骨鰾上目 Ostariophysi 目 : コイ目 Cypriniformes 科 : ドジョウ科 Cobitidae 属 : ドジョウ属 Misgurnus 種 : ドジョウ M. anguillicaudatus 学名 Misgurnus anguillicaudatusCantor, 1842 和名 ドジョウ(泥鰌、鰌、鯲) 英名 oriental weather loach ドジョウ(学名:Misgurnus anguillicaudatus、英: weather loach、weatherfish)は、コイ目ドジョウ科に分類される淡水魚の一種。日本全国の平野部の水田や湿地などに生息。中国大陸、台湾、朝鮮半島にも分布するほか、食用魚として養殖も盛んに行われている。広義にはドジョウ科全体を指す。英語のローチ (loach) は通常、ドジョウ科の総称である。しかしここではドジョウ科の M. anguillicaudatus 一種について述べる。目次 [非表示] 1 特徴2 文化 2.1 食材2.2 表記2.3 慣用句3 近縁種・類似種4 脚注・参考文献5 関連項目 特徴 [編集] ヒドジョウ雑食性で、ユスリカの幼虫などを主に摂食する。体は細長い円筒形で、全長は10–15 cm。口ひげは上顎に3対下顎2対で合計10本ある。このひげには味蕾(みらい)があり、食物を探すのに使われる。えらで呼吸するほか、腸で空気呼吸も行う。水中の酸素が不足すると、水面まで上がってきて空気を吸う。体色は茶褐色で、背部に不明瞭な斑紋を持つものがほとんどだが、まれに「ヒドジョウ(緋泥鰌)」と呼ばれるオレンジ一色の白変種もあり、観賞魚として商業流通する。個体差はあるが、危険を察知した際や水温などの条件によって水底の砂や泥に潜る事があり、飼育下ではこの特徴が災いして水槽内の水草をことごとくほじくり返される事がある。 文化 [編集]ドジョウは古くから食用に用いられており、江戸の郷土料理となっている。ドジョウすくいは泥田でドジョウをすくう姿を滑稽に表現するもので、安来節に合わせて踊られ、忘年会等の宴会芸の定番であった。中部地方(長良川など)では「のぼり落とし」と呼ばれる漁罠を用いてドジョウを捕らえた。現在の日本ではドジョウを食用にする習慣は少なくなっているが、ドジョウは昔から俗に「ウナギ一匹、ドジョウ一匹」とも言われ、わずか1匹でウナギ1匹分に匹敵するほどの高い栄養価を得られる食材とされている。 食材 [編集] スーパーマーケットで売られている中国産ドジョウ大ぶりのものは開いて頭と内臓を取り、小さいものはそのままで、ネギやゴボウとともに割下で煮て卵で綴じた柳川鍋とされることが多い。卵で綴じないものはどぜう鍋と呼ばれる。また唐揚げや天ぷらでも食べるなど特に東京近辺で好まれるため、産地は利根川水系のものが大部分を占めているが、韓国や中国などからの輸入品も存在する。有棘顎口虫の中間宿主となるため、踊り食いなどの生食は危険である。ドジョウの蒲焼き金沢市では、土用の丑の日にウナギの蒲焼きの代わりにドジョウの蒲焼き(関東焼き(かんとやき))を食べる風習が今でも続いている。しかし近年は、ドジョウの蒲焼きの価格が高騰したりドジョウの苦味を敬遠する人が増えたことから、他地域と同様ウナギの蒲焼きを食べる人も多い。地獄鍋(どじょう豆腐)生きたドジョウと豆腐をいっしょに鍋に入れて徐々に加熱していくと、熱さを逃れようとして豆腐の中にドジョウが潜り込むが、結局は加熱されてドジョウ入りのゆで上がった豆腐ができ上がる。これに味を付けて食べるのが地獄鍋である。実際には、頭を突っ込む程度で潜り込むまでには至らない場合も多い。中国や韓国にも同様の料理があり、中国では「泥鰍鉆豆腐」などという。チュオタン(鰍魚湯)チュオ(鰍魚)は韓国語でドジョウを意味し、韓国で一般的なドジョウのすり身を入れたスープ。粉末ドジョウ中国では、ドジョウを「水中人参(水中の薬用人参)」と称する事もあるほど薬膳に用いることも多いが、泥抜きしたドジョウを加熱乾燥し、破砕した粉末を食餌療法に用いる例もある。解毒作用があるとされ、A型肝炎の回復を早めたり腫瘍の予防になるともいわれる。 表記 [編集]多くのドジョウ料理店などでは「どぜう」と書かれていることもあるが、字音仮名遣に従った表記では「どぢやう」が正しいとされている(許容仮名遣#「泥鰌・鰌」の許容仮名)。大槻文彦によれば、江戸後期の国学者高田与清の松屋日記に「泥鰌、泥津魚の義なるべし」とあるから「どぢょう」としたという。「どぜう」の表記は越後屋初代・渡辺助七が「どぢやう」は4文字で縁起が悪いとして縁起を担ぎ3文字の「どぜう」を用いたのが始まりといわれる[1]。 慣用句 [編集]柳の下の泥鰌二匹目の泥鰌 近縁種・類似種 [編集]名前が似ているタイワンドジョウ(Channa maculata)は、カムルチーと合わせて雷魚とも呼ばれ、タイワンドジョウ科に属する別の魚である。またカラドジョウ(Paramisgurnus dabryanus)もドジョウと似ているが、別属の外来種である[2][3]。

Jan 27, 2013

コメント(0)

-

タナゴです。

「タナゴ」の呼称は本種の標準和名であるとともにタナゴ亜科魚類の総称としても用いられるので、厳密に本種だけを指すかタナゴ亜科全般を指すか、用法に注意する必要がある。各種フィールド調査においても、タナゴ亜科のどの種なのかを明確に個体識別せずに「タナゴ」とし、後刻混乱するケースが間々見受けられる。専門の研究者は「モリオカエ」(moriokae:本種のシノニム)と呼称して混同を防いでいる。関東地方の釣り人の間では、ヤリタナゴやアカヒレタビラとの混称でマタナゴという別名が用いられることもある。また、海水魚 Ditrema temmincki の和名は「ウミタナゴ」で、本種と姿形が似ることからその名が付けられたが、分類上はスズキ目ベラ亜目ウミタナゴ科に属するまったく別の魚である。 分布 [編集]日本固有種で、本州の関東地方以北の太平洋側だけに分布する。分布南限は神奈川県鶴見川水系、北限は青森県鷹架沼とされ、生息地はこの間に散在する。各地で個体数が激減しており、絶滅が危惧される状況となっている(後述)。 形態 [編集]体長6-10cm。タナゴ類としては前後に細長く、日本産タナゴ類16種のうちで最も体高が低いとされる。体色は銀色で、肩部には不鮮明な青緑色の斑紋、体側面に緑色の縦帯、背鰭に2対の白い斑紋が入る。口角に1対の口髭がある。繁殖期になるとオスは鰓ぶたから胸鰭にかけて薄いピンク色、腹面は黒くなり、尻鰭の縁に白い斑点が現れる。種小名 melanogaster は「黒い腹」の意で、オスの婚姻色に由来する。メスには明らかな婚姻色は発現せず、基部が褐色で先端は灰色の産卵管が現れる。 生態 [編集]湖、池沼、川の下流域などの、水流がないか緩やかで、水草が繁茂する所に生息する。食性は雑食で、小型の水生昆虫や甲殻類、藻類等を食べる。繁殖形態は卵生で、繁殖期は3-6月。産卵床となる二枚貝には大型の貝種を選択する傾向がみられ、カラスガイやドブガイに卵を産みつける。卵は水温15℃前後では50時間ほどで孵化し、仔魚は母貝内で卵黄を吸収して成長する。母貝から稚魚が浮出するまでには1ヶ月ほどかかる。 保全状態評価 [編集]絶滅危惧IB類(EN)(環境省レッドリスト)河川改修や圃場整備といった開発にともない、産卵床となる二枚貝類とともに多くの生息地が破壊された。また、ブラックバス・ブルーギルによる食害やタイリクバラタナゴとの競合といった外来魚の圧迫を受けており、各地で生息数が激減している。観賞魚として商業流通するため、業者による乱獲も脅威である。関東地方の生息地は近年特に減少している。分布南限の神奈川県ではすでに絶滅し、東京都でも同様とみられ、現在のまとまった生息地は霞ヶ浦水系と栃木県内の一部水域のみである。霞ヶ浦では環境改変や外来魚の食害で減少が続いており、生息密度がかなり希薄になっている。2000年以降はオオタナゴ増殖にともなう本種への圧迫も指摘される。ブラックバスの食害が問題となっている伊豆沼(宮城県栗原市・北上川水系)では、かつてバラタナゴやゼニタナゴとともに本種が多数生息しタナゴ類の優占種であったが、2000年代になってからはほとんど確認できない状況が続いている。岩手県内でも大規模な圃場整備事業によって本種の基幹生息地が破壊されている。青森県東部の湖沼群でもブラックバスの侵入が顕著であり、予断を許さない状況である。2007年版の環境省レッドデータブックはこれらの状況を反映し、従来の準絶滅危惧から2段階ランクを上げ、近い将来に野生絶滅の危険性が高い絶滅危惧IB類となった。各都道府県版レッドリストへの記載状況は下表のとおり。カテゴリ 都道府県 絶滅 神奈川県 埼玉県 絶滅危惧I類 東京都 千葉県 群馬県 栃木県 青森県 絶滅危惧II類 茨城県 福島県 宮城県 その他 岩手県(Dランク - 準絶滅危惧の下位) 利用 [編集]唐揚げや雀焼き、佃煮などで食用とされる。肝吸虫などの寄生虫を保持する可能性があり、生食には危険をともなう。釣りの対象魚となるほか、観賞魚として飼育されることもある。比較的温和な性質で他種との混泳も可能だが過密飼育には弱い。飼育下での繁殖法としては、二枚貝を同居させ自然に産卵させる方法と、繁殖期の雌雄から卵と精子を搾り出し人工受精させる方法があるが、どちらも、管理が難しい。

Jan 27, 2013

コメント(0)

-

オトシンクルス

全長は3cmから10cm程度の小型。瞳孔の形が変化する種と、丸いままの種が存在する。アマゾン川を中心に南米の河川に広く分布している。商業的にオトシンクルスと言う場合はOtocinclus vittatusおよびその近縁種を指す事が多く、他のオトシンクルスと区別する意味で『並オトシン』とも呼ばれる。オトシンクルス属の他、いわゆる並オトシンに次いでポピュラーなオトシンクルス・ネグロを含むヒソノトゥス属、模様のバリエーションの豊富なパロトシンクルス属、より小型になるナノプトポマ属などが存在する。これらの複数の属にまたがった魚がオトシンクルスの仲間として認識されている。アクアリウムにおいては水槽内コケを取るための魚として利用される。 食性 やや草食性の強い雑食で、吸盤状の口で流木やガラス面に生えた藻類を削る様に食べるのが特徴。アクアリウムでは水草を多用したレイアウト水槽の発達とともにポピュラーになり、主に水槽内に発生した藻の駆除の為に購入される。長期の飼育をする場合にはコケに代わる餌(茹でた野菜類やプレコ用飼料など)を与える。 種類 オトシンクルス (Otocinclus vittatus)体長4cm 。褐色の背部に斑点のような模様が入り、体の側面に黒い線が入る。Otocinclus vestitusやOtocinclus affinisなどの似た種類もアクアリウムにおいては本種とほとんど区別されることなく扱われている。 ゼブラオトシンクルスゼブラオトシンクルス (Otocinclus cocama)体長5cm 。オトシンクルスに似るが、体に黒い横縞模様が入ることからこの名で呼ばれている。最近になって知られるようになり、体色の美しさから人気の高い種類。オトシンクルス・ネグロ (Hisonotus leucofrenatus)体長4cm 。全身が茶褐色をしており、わずかに斑点のような模様がある。並オトシンよりも強健でコケを取る能力が高いとされている。並オトシンと並び、オトシンクルスの仲間としては比較的ポピュラーに見ることが出来る。また、繁殖も他種より容易である。パロトシンクルス・マクリコウダ (Parotocinclus maculicauda)体長7cm 。褐色の斑点が全身に入り、ヒレの縁が赤くなる比較的派手な模様をしたオトシンクルスの一種。 分類 [編集]ヒポプトポマ族 Hypoptopomatini アケストリディウム属 Acestridiumヒポプトポマ属 Hypoptopomaナノプトポマ属 Nannoptopomaニオビクティス属 Niobichthysオトシンクルス属 Otocinclusオキシロプシス属 Oxyropsisオトティリス族 Otothyrini コルンバタイア属 Corumbataiaエパクティオノトゥス属 Epactionotusアエリケイリクティス属 Eurycheilichthysヒソノトゥス属 Hisonotusミクロレピドガスター属 Microlepidogasterオトシリス属 Otothyrisオトシロプシス属 Otothyropsisパロトシンクルス属 Parotocinclusシュードオトシンクルス属 Pseudotocinclusシュードオトシリス属 Pseudotothyrisスキゾレシス属 Schizolecisランピエラ族 Lampiellini ランピエラ属 Lampiella

Jan 27, 2013

コメント(0)

-

次は、ミッキーマウスプラティー

概要 グッピーと同じく卵胎生で稚魚を産む。飼育、繁殖ともに容易な熱帯魚である。ヴァリアタスやソードテールとの品種改良の結果、多くの品種が作出された。性質はおとなしく、活発に泳ぐ。平均で全長5cm、大きいものでは8cm以上にもなる。平均で20日~25日で1回、仔を産む。1回に産む稚魚は平均で20匹だが、大型の個体では100匹産むこともある。また一度産むと、オスがいなくても1~3回産むことがある(一度交尾したオスの精子をためることが出来るからだ)。産仔した後のメスは30センチ水槽などに隔離し、赤虫などをお腹いっぱいに与える、そうすることにより産仔後の腹のしぼみを解消する。 この産仔後のしぼみを解消せずにそのままにしておくと次回の産仔数が激減してしまう。1~2日は必ずお腹がはちきれそうなくらいに餌を与え、その後本水槽へと戻す。選択交配を行うとより良い個体が生まれる。タイプとしては、ハイフィン、ピンテール、ライア-等が出回っている。ワイルド個体(ムーンプラティ)は入荷が非常に少なく、ショップではほとんど見かけることが出来ない。アルビノタイプも同様に、非常に希少である。 おもな品種 なお、複数の品種の特徴が複合した品種も存在する。主に青系、赤系、白(黒)系にわけることができる。レッド・プラティブルー・プラティサンセット・プラティ尾びれの赤から頭部に向かってベージュへとグラデーションに変わっていく色彩から、夕暮れのイメージを持った名前が付けられている。グラデーションプラティとも呼ばれる。ツインバー・プラティ尾びれの上下に黒い縁取りの入る品種。タイガー・プラティ比較的最近になって作出された品種で、胴体に数本の縞模様がある。ヘルメット・プラティ(タキシードプラティ)頭部や腹部を残して体が黒く塗りつぶされる品種。ペパーミント・プラティムーンプラティ(各色)尾びれの付け根に三日月状の斑紋が入る品種。最近はあまり見かけなくなった。ミッキーマウス・プラティ(各色)ムーンプラティの変形で、尾びれの付け根に黒い丸が3つ組み合わさった斑点の入る品種。ワグ・プラティ(各色)各ヒレが黒くなる品種。ハイフィン・プラティ背びれが長く伸びる品種。背びれの形状によって複数の系統が存在する。ピンテール・プラティ尾びれの中央が長く伸びる品種。ライヤーテールプラティ各ヒレが長く伸張し大変美しい品種 ライヤーソードテールとの交配により作られた

Jan 27, 2013

コメント(0)

-

次は錦鯉

生態 コイは外見がフナに似るが、頭や目が体に対して小さく、口もとに2対の口ひげがある。体長は 60センチ程度だがまれに1メートルを超すものもいる。飼育されたり養殖されてきた系統の個体は体高が高く、動きも遅いが、野生の個体は体高が低く細身な体つきで、動きもわりあい速い。なお雌に比べて雄の方が頭が大きい。食性は雑食性で、水草、貝類、ミミズ、昆虫類、甲殻類、他の魚の卵や小魚など、口に入るものならたいていなんでも食べるほどの悪食である。口に歯はないが、のどに咽頭歯という歯があり、これで硬い貝殻なども砕き割ってのみこむ。さらに口は開くと下を向き、湖底の餌をついばんで食べやすくなっている。なお、コイには胃がない。コイ科の特徴として、ウェーベル氏器官を持ち、音に敏感である。産卵期は春から初夏にかけてで、この時期になると大きなコイが浅瀬に集まり、バシャバシャと水音を立てながら水草に産卵・放精をおこなう。一度の産卵数は50万-60万ほどもある。卵は付着性で水草などに付着し、数日のうちに孵化する。稚魚はしばらく浅場で過ごすが、成長につれ深場に移動する。コイとフナの雑種(コイフナ)が発見されている。生命力は極めて強く魚にしては長寿の部類で、平均20年以上でまれに70年を超す個体もある。鱗の年輪から推定された最長命記録は、岐阜県東白川村で飼われていた「花子」と呼ばれる個体の226年だが、これは信憑性が疑問視されている。長寿であることのほか、汚れた水にも対応する環境適応能力があり、しかも水から上げてしばらく水のないところで置いていても、他の魚に比べて長時間生きられるようである。川の中流や下流、池、湖などの淡水域に生息する。飼育されたコイは流れのある浅瀬でも泳ぎまわるが、野生のコイは流れのあまりない深みにひそんでおり、産卵期以外はあまり浅瀬に上がってこない。滝を登るということがよく言われるが、コイはジャンプが下手で滝を登ることはない。ただし小型の物は2メートル程度の高さまでジャンプすることがある。 ノゴイ [編集]漁師や釣り人などから、養殖され、放流もよく行われている体高の高いコイと、琵琶湖などの湖や四万十川のような大きな河川に見られる体高が低いコイの性質が著しく異なることが古くから指摘されていた。後者は「ノゴイ」(野鯉)と呼ばれて前者の系統で野生繁殖しているものと区別されており、従来よりこの相違に注目する研究者も少多くいた。21世紀になってコイヘルペスウイルスによる感染症の流行で捕獲しにくいノゴイの死体が多数得られたことから、これを用いて遺伝子解析した研究が2006年になって報告された。それによると、外来の体高の高いコイとノゴイは種レベルに相当する遺伝子の差があることが報告され、日本列島在来の別種として新種記載の必要性も指摘されている。 分布 コイ本来の分布 [編集]もともとは中央アジア原産とされるが、環境適応性が高く、また重要な食用魚として養殖、放流が盛んに行われたために現在は世界中に分布している。日本のコイは大昔に中国から移入された「史前帰化動物」とされたこともあったが、琵琶湖など各地に野生のコイが分布し、第三紀の地層から化石も発見されていることから、やはり古来日本に自然分布していたとされる。欧米でもドイツなどでは盛んに養殖され、食用の飼育品種も生み出されている。 コイによる生態系の破壊問題 [編集]近年環境問題が重視されるようになって河川の環境保護等に力が注がれている。そうした活動のうちに自然の河川に魚を放流する事業があるが、中には地元の固有種とは関係の無いニシキゴイ等、本来自然界に存在すべきでない飼養種までもが放流されることがままある。こうした放流について、地元の固有種との交雑が起こって何万年もかけて築かれてきた固有種の絶滅を懸念する(遺伝子汚染)声もあるのだが、当事者にはまったく意識されていないのが現状である。このことは人間が自然を固有の歴史ある貴重な財産であることを忘れ、単にきれいならば、単に魚がいれば良いなどと考えるようになったのが原因と指摘する声もある。同様の問題はメダカや金魚に関してもいえることである。また、ニシキゴイの放流が原因と推測されるコイヘルペスウイルスによる感染症が地元のコイに蔓延し大量死する事件もある。同じことは飼養種でないコイについても言える。コイは体が大きくて見栄えがするため、「コイが棲めるほどきれいな水域」というきわめて安直な趣旨で自治体レベルで川やダムなどに放流されることが多い。しかしコイはもともとBOD値の高い湖沼や河川を好んで住処とする種で、低酸素環境に対する高い耐性がある。これは、生物界における一般的な基準からすると、他の生物の嫌う水質の悪い水域にしか生息できないことを意味する。実際、逆に水質がよい小川の堰の内部に放流したニシキゴイが餌の問題から大量に餓死する例も報告されており、「コイが棲める=きれいな水域」という図式は成立し得ないことがわかる。市街地の汚れた河川を上から眺めれば、ボラと放流されたコイばかりが目につくということが多々ある。しかもコイは各種水生生物を貪欲に食べてしまうので、往々にして河川環境の単純化を招きかねない。生物多様性の観点からすれば、もともとコイがいない水域にコイを放流するのは有害ですらある、と言う意見もある。日本では外来魚であるブラックバスの問題がたびたび引き合いに出されるが、上述したようなコイの放流はブラックバスの放流と同様の問題を抱えている。本種には低温に対する耐性や、雑食性で何でも口する貪欲さ、さらに60センチ・メートルを超える大きさにまで育ち、大きくなると天敵がほとんどいなくなるといった特徴がある。こうした特徴はいずれも侵略的外来生物に共通するものであり、実際国際自然保護連合では、コイを世界の侵略的外来種ワースト100のうちの1種に数えている。特にコイを食す習慣のない北アメリカでは、在来の水生生物を圧迫するまでに繁殖している。人為的放流を禁じている州もあるほどで、北アメリカ以外でも猛威を振るっている例が報告されている。アメリカ合衆国では、中国原産のコイであるハクレンとコクレンが五大湖周辺に進出しており、これが五大湖に流れ込んだ場合、五大湖固有の魚が駆逐される可能性が指摘されている。 保全状態 野生種本来の分布域に生息する個体群は、河川の改修にともなう生態系の破壊や他地方からの移入個体との交雑による遺伝子汚染による在来個体群の絶滅が危惧されており、2008年に国際自然保護連合により危急(Vulnerable)に指定されている。

Jan 27, 2013

コメント(0)

-

今日は飼っている魚の説明。

ギンブナ(銀鮒、学名 Carassius auratus langsdorfii)はコイ目コイ科コイ亜科の淡水魚。マブナとも呼ばれ、一般的にフナといえばキンブナとともに本種を指すことが多い。分布 日本、台湾、朝鮮半島、中国に分布する[1]。中国名:簡体字: 兰氏鲫; 繁体字: 蘭氏鯽; ピン音: lánshìjì(?); ウェード式: lan2-shih4 chi4(?)[2]主に池沼や河川の下流など、比較的流れの緩やかな場所に生息する[3]。 特徴 雑食性で動物プランクトン、付着藻類、底生動物などを食べる[3]。大きなものでは体長30cmに達する個体も見られる[3]。 雌性発生 形態的にギンブナと言えるフナ類はほとんどがメスであり、無性生殖の一種である雌性発生をすることが知られている。無性生殖ではメスがクローンの子供を作るが、雌性発生ではオスの精子が発生を開始するのに必要である。しかし、オスの精子は発生の刺激となるだけで、遺伝的に貢献しない。繁殖期(4月~6月)になると浅瀬の水草等に産卵するが、その際には同所的に生息している有性生殖を行なうフナ類(キンブナ・ナガブナ・ニゴロブナ等)のオスと繁殖行動を行ない、精子を得る。野外においてコイ・ドジョウ・ウグイなど、コイ科の他種とギンブナが繁殖行動するというのは風説であり、繁殖生態や生理的な機序の違いからほとんど可能性はない。ただし、実験室で人工的にコイ科の精子でギンブナの卵の発生を開始させることはできる。ギンブナの染色体数は多くの場合150で、有性生殖を行なうフナ類の染色体数100と比べると1.5倍である(3倍体)。魚類・爬虫類・両生類では、100種ほど無性生殖を行なうものが知られているが、その多くは雑種起源の倍数体である。 共存の不思議 無性生殖個体(ギンブナ)はメスしか生まない為、有性生殖個体(キンブナ等)と比べるとオスを作らない分だけ増殖率が高い(有性生殖のコスト)。一方、雌性発生では有性生殖のオスが繁殖に必要であるから、性以外の条件が同一であれば、有性型と無性型のフナは共存できない。無性型のメスの数が増えるとともにオスが足りなくなり、両者ともに滅びるはずだが、フナ類は不思議なことに日本中ほとんどの場所で無性型と有性型が同所的に共存している最近[いつ?]では食用にされることも少なくなったが、本種はコイ同様、日本各地で重要な食用淡水魚であった。現在[いつ?]でも秋田県八郎潟町周辺では「冬の味」として親しまれている。産地としては他に、千葉県の利根川流域、滋賀県の琵琶湖周辺などが挙げられる。 長野県上田市、東御市、佐久市周辺地域では、農業用ため池あるいは休耕田の利用形態の一つとして、フナ単独またはコイと共に養殖され、10~11月頃に3~5cmに育った当年魚を中心に、生きたまま出荷され小売店の店頭に並ぶ。主な調理法は、塩焼き、甘露煮、吸い物、刺身または洗いなどであるが、有棘顎口虫(Gnathostoma spinigerum)の中間宿主となめるため、生食はすべきではない。愛知県や岐阜県周辺には、内臓を取って白焼きしたフナをじっくりと赤味噌で煮込んだ「鮒味噌」という郷土料理がある。岐阜県南西部の大垣市、羽島市、海津市の川魚料理店では、鮒の刺身をメニューに入れている店がある。岡山県ではよくたたいてから油で炒めたフナの身とゴボウやニンジン、サトイモをだし汁で煮たものをご飯にかけて食べる、「鮒飯」という料理も存在する。香川県では、酢漬けにしたフナの切り身を野菜と酢味噌で和えた「てっぱい」(香川県農政水産部農業経営課「さぬき味の歳時記」を参照。)という料理があるが、近年はコノシロを用いることが多くなっている。滋賀県、琵琶湖特産の珍味として知られる「鮒寿司」は、琵琶湖の固有種であるニゴロブナを材料にしたものであり、本種ではない。琵琶湖ではギンブナのことをヒワラと呼ぶが、鮒寿司には形が悪いと言われてニゴロブナがもっぱら好まれる。味はヒワラのほうがよいと言う漁師もいる。

Jan 27, 2013

コメント(0)

-

説明続き

利根川水系と信濃川水系以西の本州各地、四国の吉野川水系、九州に分布し、日本以外では朝鮮半島、中国東部、台湾に分布する。ただし日本ではアユやゲンゴロウブナなど有用魚種に紛れて放流されることにより各地に広がった。近年改修によって多くの河川は流れがより緩やかになり、河床は平坦にされて 婚姻色いる。水の汚れや河川改修にも順応するオイカワにとって、近年の河川は生息しやすい環境へと変化している。21世紀初頭の時点では東日本、屋久島、徳之島などでも記録される普通種となっている。日本国内の移動で生態系への影響も比較的少ないとはいえ、外来種であることに変わりはない。改修への順応が低いウグイやカマツカなどの魚が減少する中、生息数が増えている。川那部浩哉の宇川での研究によるとカワムツとオイカワが両方生息する川では、オイカワが流れの速い「瀬」に出てくるのに対し、カワムツは流れのゆるい川底部分「淵」に追いやられることが知られる。さらにこれにアユが混じると、アユが川の浅瀬部分に生息し、オイカワは流れの中心部分や淵に追いやられカワムツは瀬に追い出されアユと瀬で共存する。このことから河川に住むカワムツは河川が改修され平瀬が増えるとオイカワが増えてカワムツが減ることがわかっており、生態学の例として生物の教科書に載っている。しかし、関東などの一部の河川ではカワムツが増えてオイカワが減るという逆の現象も見られる。これも河川改修等が原因と考えられ両者の関係には今後も注意すべきである。 また、渡辺昌和の越辺川の支流での研究でオイカワとヌマムツが両方生息する河川が護岸されたり堰が増えたりすると逆にヌマムツが増えることが判明してきている。またオイカワとヌマムツ・カワムツの交雑個体が発見されている。オイカワとヌマムツの交雑個体を通称オイムツ、同じくカワムツとの交雑個体を通称オイカワムツと呼ぶ。特にオイムツは多数発見されており埼玉県の越辺川水系の支流などでは、水量減少のためにヌマムツとオイカワの産卵場所が重なりオイムツが多数出現している。ハヤ、ハエ、ハイ(各地・混称)ハス(淀川流域)、シラハエ、シラバエ、チンマ(近畿地方、北九州)ヤマベ(関東地方と東北地方の一部)ジンケン(東北地方の一部)など。各地に多くの方言呼称があるが、多くの地方でウグイやカワムツなどと一括りに「ハヤ」と呼ばれる。「ヤマベ」はサケ科のヤマメを指すこともあり注意が必要である。淀川流域ではオイカワを「ハス」、ハスを「ケタバス」と呼んで区別している。なお標準和名「オイカワ」は元来婚姻色の出たオスを指す琵琶湖沿岸域での呼称であった。このほかにオスがアカハエ、メスがシラハエとも呼ばれる。また大分ではシラハエより体長も長く大きい腹の赤いものを「ヤマトバエ」と呼んでいるようだ。カワムツを初めてヨーロッパに紹介したのは長崎に赴任したドイツ人医師シーボルトで、オイカワの属名"Zacco"は日本語の「雑魚」(ザコ)に由来する。釣りの対象、または水遊びの相手としてなじみ深い魚である。釣りの他に刺し網や投網、梁漁などでも漁獲される。甘露煮、唐揚げ、テンプラ、南蛮漬けなどで食用にされる。滋賀県ではなれずしの一種である「ちんま寿司」に加工される。長期熟成による醗酵臭が強く硬い鮒寿司より、ちんま寿司の方が食べやすいという向きも少なくない。

Jan 27, 2013

コメント(0)

-

魚追加

今日魚をムサシで購入しました。60cm水槽に入れるオイカワと熱帯魚水槽に入れる名前は忘れましたが2cm以下の魚を5匹入れました。魚の正体が分かりたいので特徴を言います、体長は大体1,5cmほどで体全体に薄い黄色で上のひれには薄く黄色が入っています、側面のヒレのすぐ下には、薄く黄色味があるグレーが入っていて、その下に黒の線が入っています、その下に黄色っぽく光る白色が入っていてその下にも黒があって、その下にまた黄色っぽく光る白色があります、その下には、黄色味のある白があります。ヒレは少し先端に、オレンジの色が入っています画像入れときました。オイカワの説明?をします。オイカワは成魚になると体長15センチほどで、オスの方がメスより大きい。背中は灰青色、体側から腹側は銀白色で、体側に淡いピンクの横斑が数本入る。三角形の大きな尻びれをもち、特に成体のオスは大きい。背中の背びれの前に黄色の紡錘形の斑点がある。上から見るとカワムツやヌマムツに似るが、各ひれがより大きく広がってみえる。ハスの若魚にもよく似るが、ハスは横から見ると口が大きく、唇が「へ」の字に曲がっているので区別できる。川の中流域から下流域にかけて生息するが、湖などにも生息する。カワムツなどと分布域が重複するが、オイカワのほうが水流が速く、日当たりのよい場所を好む。またカワムツに比べると水の汚れに強く、河川改修され生活排水が流れこむ都市部の河川にも生息する。食性は草食性の強い雑食性で、藻類や水草、水生昆虫や水面に落ちた小昆虫、小型甲殻類などを食べる。繁殖期は5月-8月で、この時期のオスは顔が黒く、体側が水色、腹がピンク、尾びれを除く各ひれの前縁が赤という独特の婚姻色を発現し、顔に追星が現れる。川の流れが速い浅瀬に群がり、砂礫の中に産卵する。卵は3日ほどで孵化し、成熟まで2-3年かかる。利根川水系と信濃川水系以西の本州各地、四国の吉野川水系、九州に分布し、日本以外では朝鮮半島、中国東部、台湾に分布する。ただし日本ではアユやゲンゴロウブナなど有用魚種に紛れて放流されることにより各地に広がった。近年改修によって多くの河川は流れがより緩やかになり、河床は平坦にされて 婚姻色いる。水の汚れや河川改修にも順応するオイカワにとって、近年の河川は生息しやすい環境へと変化している。21世紀初頭の時点では東日本、屋久島、徳之島などでも記録される普通種となっている。日本国内の移動で生態系への影響も比較的少ないとはいえ、外来種であることに変わりはない。改修への順応が低いウグイやカマツカなどの魚が減少する中、生息数が増えている。

Jan 27, 2013

コメント(0)

-

モンハン

今日、PSPモンハン3でクルペッコ狩猟してきました。

Jan 26, 2013

コメント(0)

-

掃除

今日は60cm水槽を掃除しました。あと、魚たちに、冷凍赤虫を与えました、良く食いつきました。週に1回くらいは与えようと思います。

Jan 26, 2013

コメント(0)

-

お願い

お願いがあります。当ブログには魚以外のコメントは一切受け付けません。発見次第即削除させていただきます。

Jan 25, 2013

コメント(0)

-

熱帯魚

今日は、ウグイについて話します。ウグイは雑食性で体長は30センチほど(大きなものは50センチ超える)になります。全体にこげ茶色で側面に1本の黒い筋があります。腹部は繁殖期以外には銀白色です。春になると雌雄ともに鮮やかな3本の赤い条線を持つ独特の婚姻色へ変化します。婚姻色の赤い条線より「アカウオ」[1]や「サクラウグイ」と呼ばれることもある。この時期には川の浅瀬で比較的流れの緩やかな直径2~5センチの礫質の場所を選び、集団で産卵をおこなう。 一生を河川で過ごす淡水型と一旦海に出る降海型がいる。降海型は北へ行くほどその比率が増す。産卵行動は、水温が11~13℃に上昇する時期に始まり、直径2m程度で粘着性のある淡黄色の卵を、流速10センチ/s以下の緩流部で藻の付着していない小石に産み付ける。卵は、水温13℃程度で約1~3週間かかり孵化します。孵化から1年目に約5センチ、2年目に10~15センチ程度に成長し、2~4年目で繁殖活動を行います。なお、近縁種としては、北海道などの河川、湖沼に生息するエゾウグイ (Tribolodon ezoe) や、新潟県周辺の河川に生息する絶滅危惧種ウケクチウグイ (Tribolodon nakamurai) などが知られ、いずれも完全な淡水型です。 また、汽水域や内湾、沿岸域に生息し、産卵のために河川を遡上する遡河回遊魚、マルタウグイ (Tribolodon brandti) も、ウグイの近縁種の一つである。なお、ウグイとマルタとは交雑しやすいです。自分の水槽のウグイはまだ11センチ程ですが、長生きできるようにがんばって生きたいと思います。^^

Jan 25, 2013

コメント(0)

-

えさ

我が家で使っているえさは、熱帯魚にも川魚にも、キョーリン メダカのえさタナゴ・フナの得用とキョーリン金魚のえさをたまにあげています。フナには別にHikari 金魚幼鯉のミニペット浮上性小粒を与えています、最近はフナにも熱帯魚にもヒカリクレストプレコを与えていますあとはヒカリクレストコリドラスも与えています。いつの間にかエサの種類が多くなりました。

Jan 24, 2013

コメント(0)

-

紹介

家の水槽には45cm水槽と、60cm水槽があります。45cm水槽にいる魚を紹介します、まず、タイリクバラタナゴ5匹・コリドラスピグミー5匹・オトシンクルス2匹・ミッキーマウスプラティー10匹・アカヒレ1匹です。水槽の温度は26度にしてあります。60cm水槽にはフナが12匹・ウグイが一匹・鉄魚の白色が1匹・ミッキーマウスプラティー6匹です。水槽の温度が26度に設定してあるのでミッキーマウスプラティーを入れてみました。つつかれることも無く元気です。コメントよろしくお願いします^^

Jan 24, 2013

コメント(0)

-

フナと熱帯魚

家ではフナの60cm水槽に、ヒーターを入れて、26度に設定しています。なのでミッキーマウスプラティを入れてみました。2日たっていますが6匹共に元気です。

Jan 24, 2013

コメント(0)

全45件 (45件中 1-45件目)

1

-

-

- 楽天写真館

- 中国人排除法制定へ!!

- (2025-11-15 17:30:04)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- お買物マラソンお疲れ様でした&ゴー…

- (2025-11-15 17:02:59)

-

-

-

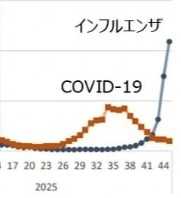

- 気になったニュース

- 抗インフルエンザ薬”ゾフルーザ”に、…

- (2025-11-15 14:06:05)

-