PR

X

2025.11

2025.10

2025.09

2025.10

2025.09

2025.08

2025.07

2025.07

コメント新着

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

フリーページ

テーマ: 大学入試・センター試験(80)

カテゴリ: 共通テスト解説

2018年11月11日に実施されたいわゆる「新テスト」の「試行調査」の解答解説です。

追記2019/12/07

この記事は 「 理科教育アドベントカレンダー 」に

参加させていただいております。

12/25まで毎日理科関係のブログが更新されるという面白い企画です。ぜひご覧くださいね。

過去記事ではありますが,高校で教科教育をするなら入試問題の研究は必須です。

入試問題には「今求められている力」が隠れているからです。

予備校や参考書などでも分析していることがありますが,

自分でやって,授業にフィードバックしてはいかがでしょう。

化学基礎の解答解説はこちら

問題などはこちらから

(2022・12月追記 大学入試センターのページが移動していたのでリンクを貼りなおしました。)

昨年の試行調査はこちら

1,2年生で今後、新テストを受験するであろう人はもちろん、

3年生でもうすぐ受験の人も、同じような方針が見える可能性はあるので

試行の対象校じゃなかった人も必ず解いておこう。

特に3年生は「試行調査と被らない部分がセンター本番で出るかも?」という考え方も必要。

おそらくほとんど同じ内容の問題、というのは直近のセンターで出ることは考えにくいからね。

では見ていきましょう。

第一問、ボンベはブタンだよね…というのを知らないと、ビビってしまう問題。

よく表や文章を読んで対応しよう。

ここで、今後のテストにあるかもしれない、まさかの「救済措置」の存在。

問1を間違えたまま進んでも、計算が合っていれば得点できる、という仕組み。

まさに、「思考力を見る」テストにはなっていてありがたい気もするが、

自己採点の大変さが生まれそうな気もする…

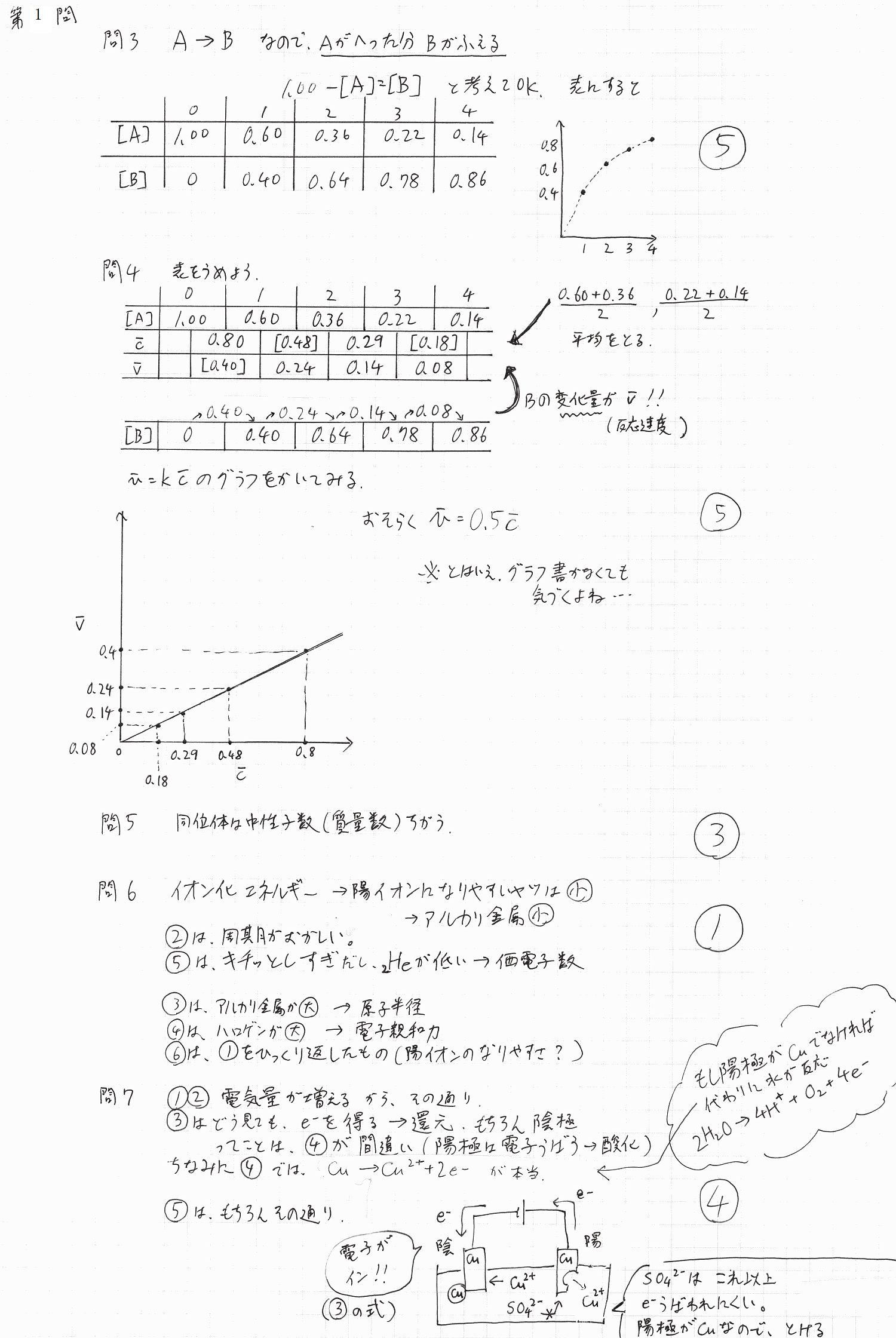

第一問後半、序盤の反応速度で心を折っていくスタイル、やめていただきたい。

表で地道に解いていく練習できていないとつらい。問3は、グラフを書いてしまおう。

問4こそ、グラフ書かなくてもわかりそうだが、念のため書くようにすれば、

「比例の傾き」の凡ミスは防げるかな…分かっている人は時間かけたくない場所。

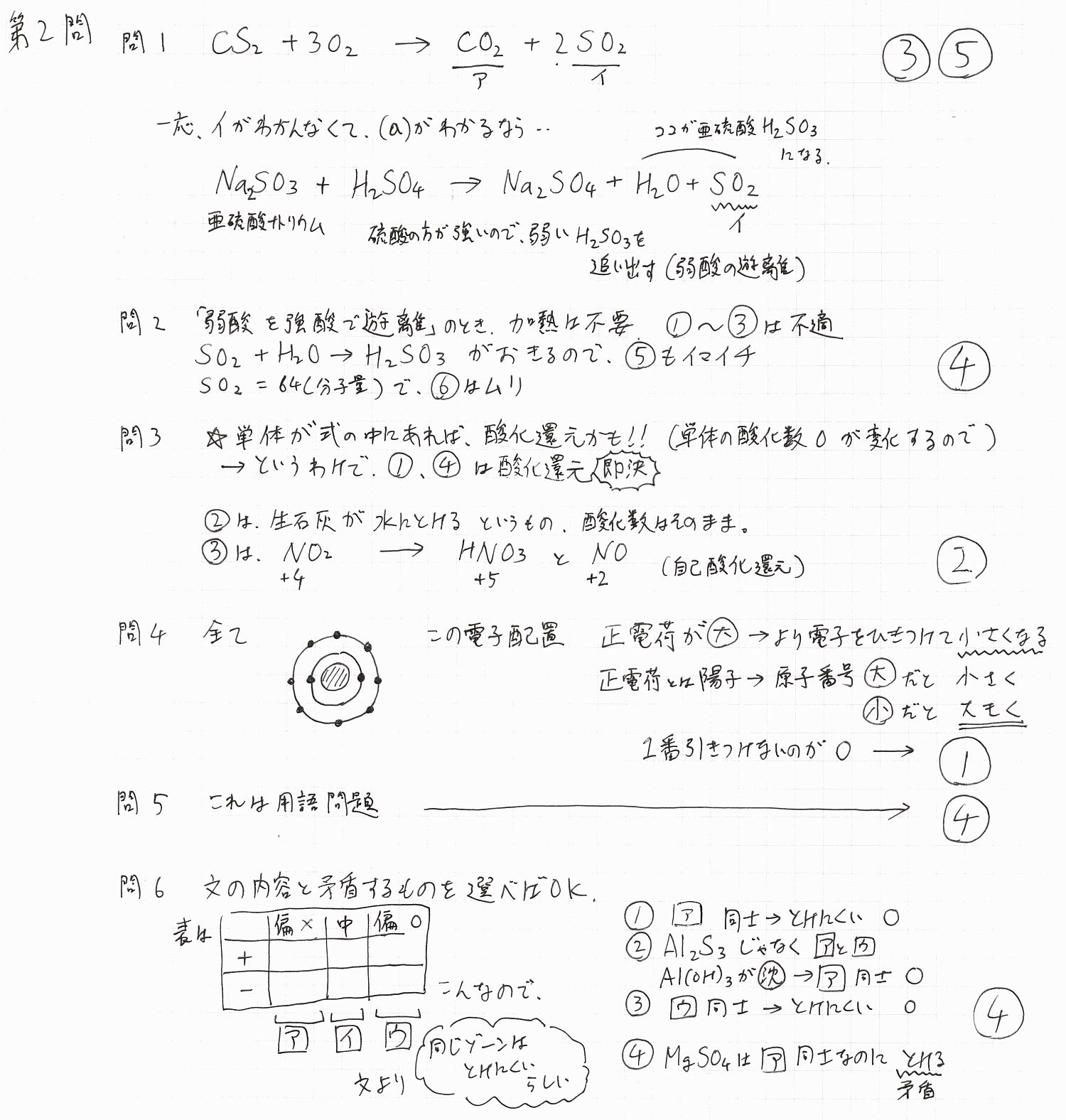

さらにボリューミーな第一問は、問題稼ぎの問5同位体(謎問題)と、

イオン化エネルギーの問6(定番問題)は瞬殺。

問7も時間をかけたくない。「両極が銅なので、陽極は溶けるはず」というのが頭にあれば、

即決できる問題ではある。そういう点では、あまり良い問題ではないかも…

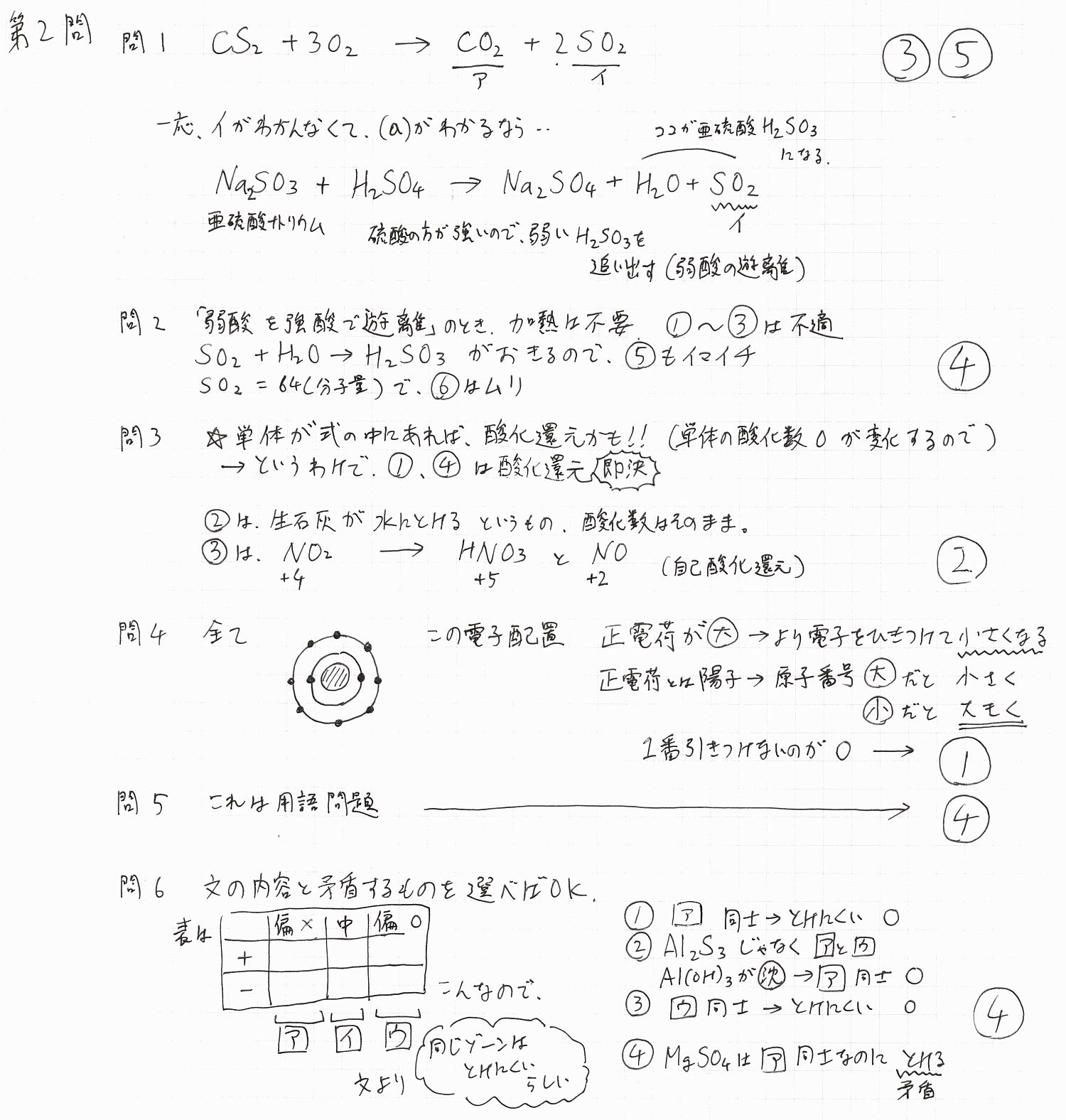

第二問は比較的オーソドックス。しかし、反応自体はあまり見ないものなので、慣れない人は苦戦する。

弱酸の遊離と、気体発生の関係、亜硫酸と二酸化硫黄あたりをちゃんと関連付けて理解しておく必要があるか。問2の捕集装置も、ちゃんと見る訓練をしておこう。

問3は、秒殺できるように、酸化還元かどうかはすぐわかってほしい。

後半でまた読ませて殺すスタイルだが、負けちゃならん。というか、まともに読んでたら時間が足りない。少なくとも問4,5は流し読みで解ける。あとは、文と表をある程度理解しないと問6は解けないわけだが、 下線部(c)をしっかり読んで、前後の文脈との矛盾を選べばよい…って、現代文か???

第三問も題材はオーソドックス、だが、生成物じゃなく反応物を聞くあたりがクセ強め。

大問としては簡単なとこなのでさっと解いてしまいたい。

とはいえ、式(3)(4)あたりはあまり見ないので、周囲の文章のヒントをつかむ必要もある。

第三問後半も読ませてくる。ちょっとひどいつくりじゃないですかね…

アセトアミノフェン絡みなんてほとんど知らないと思うので、フェノールとアニリンあたりの知識で何とかするしかない。問4は、実験生徒の気持ちになってシミュレーションすればよい。問5の「収量」も、定番ではあるが経験がないとイメージしにくい。高校時代から、ある程度課題研究的な実験の経験があれば、ここは早いかも。座学ばっかりだと厳しい。

第四問前半、よく2次試験であるようなグラフで憤死しそうになるががんばろう。

ビビらずに進めば、グラフはほとんど使わない。問1のヘンリーは基本。練習しておこう。

問2aの電離定数は簡単だが、bの処理は似たような問題の経験がないとつらい。

グラフから、「ヒントになりそうなのはpHしかない」、という事に気づければ、

右辺の邪魔な項を消すという考えに至るが…ハードルは高め?

第四問後半、対数の扱いになれないと、とっつきにくい。対数表なんて、使ったことない人も多いんじゃ…?シンプルに、解答例のようにできればいいが、たとえば別解のようにやっていくこともできるけど、時間がかかる。サッと解けるようになるには、 数学で対数になれておく べき。それを科学の試験でも要求するとはね…

問4も対数軸なんて使って、対数押し半端ないが、問題自体は簡単。状態図の問題で慣れていればスムーズ。

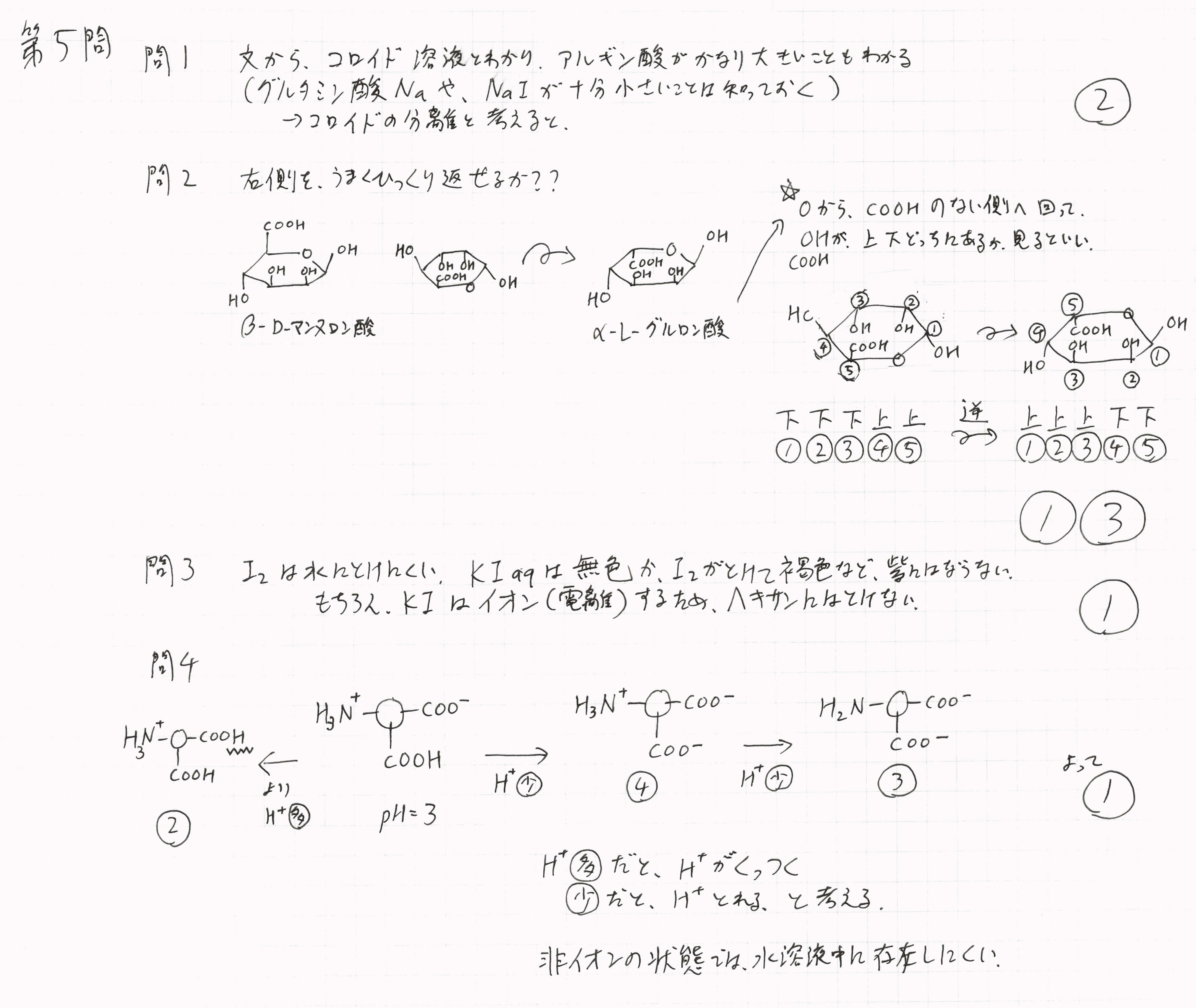

やっときた第五問、多分、全国の多くの皆さんが残り時間との勝負になっている。そんな時にアルギン酸がくるわけだから、いくら何でも…(人工いくらにもアルギン酸は使われます)

焦らず読んで、コロイド分離にたどり着けば問1はクリア、問2は分子模型でグルコースなど作って訓練していれば早い。そうでないと間違いそう。問3はすぐできる。問4も、アミノ酸の問題を十分にやっていればすぐできるんだが…曖昧で適当に選ぶとやられてしまいそう。

と、いうわけで、化学の試行調査でした。どう考えても、実際のテストがここまでの地獄のようなテストにはならないはずです。平均点が大変なことになります。何といっても読ませすぎです。

おそらく実際は、もう少し読ませる部分を減らして、比較的単純な選択問題も入れるでしょう。

正解が複数ある選択問題、というパターンも出てきそうです。

(そうしないと、ただ問題を減らすと1問の配点がでかくなるので)

また、計算も増えそうです。第一問のような、数学の問題のように四角に数字を入れるタイプになっていくかもしれません。(正確性が問われる)

とりあえず、今後やっておきたい対策としては、

「現代文」「対数・指数」→他教科もちゃんと頑張ろう

「課題研究的実験」→授業内外で、計画→予想→実験→考察というような流れをやっておこう

このあたりがキーになりそうです。サー大変だ…

追記2019/12/07

この記事は 「 理科教育アドベントカレンダー 」に

参加させていただいております。

12/25まで毎日理科関係のブログが更新されるという面白い企画です。ぜひご覧くださいね。

過去記事ではありますが,高校で教科教育をするなら入試問題の研究は必須です。

入試問題には「今求められている力」が隠れているからです。

予備校や参考書などでも分析していることがありますが,

自分でやって,授業にフィードバックしてはいかがでしょう。

化学基礎の解答解説はこちら

問題などはこちらから

(2022・12月追記 大学入試センターのページが移動していたのでリンクを貼りなおしました。)

昨年の試行調査はこちら

1,2年生で今後、新テストを受験するであろう人はもちろん、

3年生でもうすぐ受験の人も、同じような方針が見える可能性はあるので

試行の対象校じゃなかった人も必ず解いておこう。

特に3年生は「試行調査と被らない部分がセンター本番で出るかも?」という考え方も必要。

おそらくほとんど同じ内容の問題、というのは直近のセンターで出ることは考えにくいからね。

では見ていきましょう。

第一問、ボンベはブタンだよね…というのを知らないと、ビビってしまう問題。

よく表や文章を読んで対応しよう。

ここで、今後のテストにあるかもしれない、まさかの「救済措置」の存在。

問1を間違えたまま進んでも、計算が合っていれば得点できる、という仕組み。

まさに、「思考力を見る」テストにはなっていてありがたい気もするが、

自己採点の大変さが生まれそうな気もする…

第一問後半、序盤の反応速度で心を折っていくスタイル、やめていただきたい。

表で地道に解いていく練習できていないとつらい。問3は、グラフを書いてしまおう。

問4こそ、グラフ書かなくてもわかりそうだが、念のため書くようにすれば、

「比例の傾き」の凡ミスは防げるかな…分かっている人は時間かけたくない場所。

さらにボリューミーな第一問は、問題稼ぎの問5同位体(謎問題)と、

イオン化エネルギーの問6(定番問題)は瞬殺。

問7も時間をかけたくない。「両極が銅なので、陽極は溶けるはず」というのが頭にあれば、

即決できる問題ではある。そういう点では、あまり良い問題ではないかも…

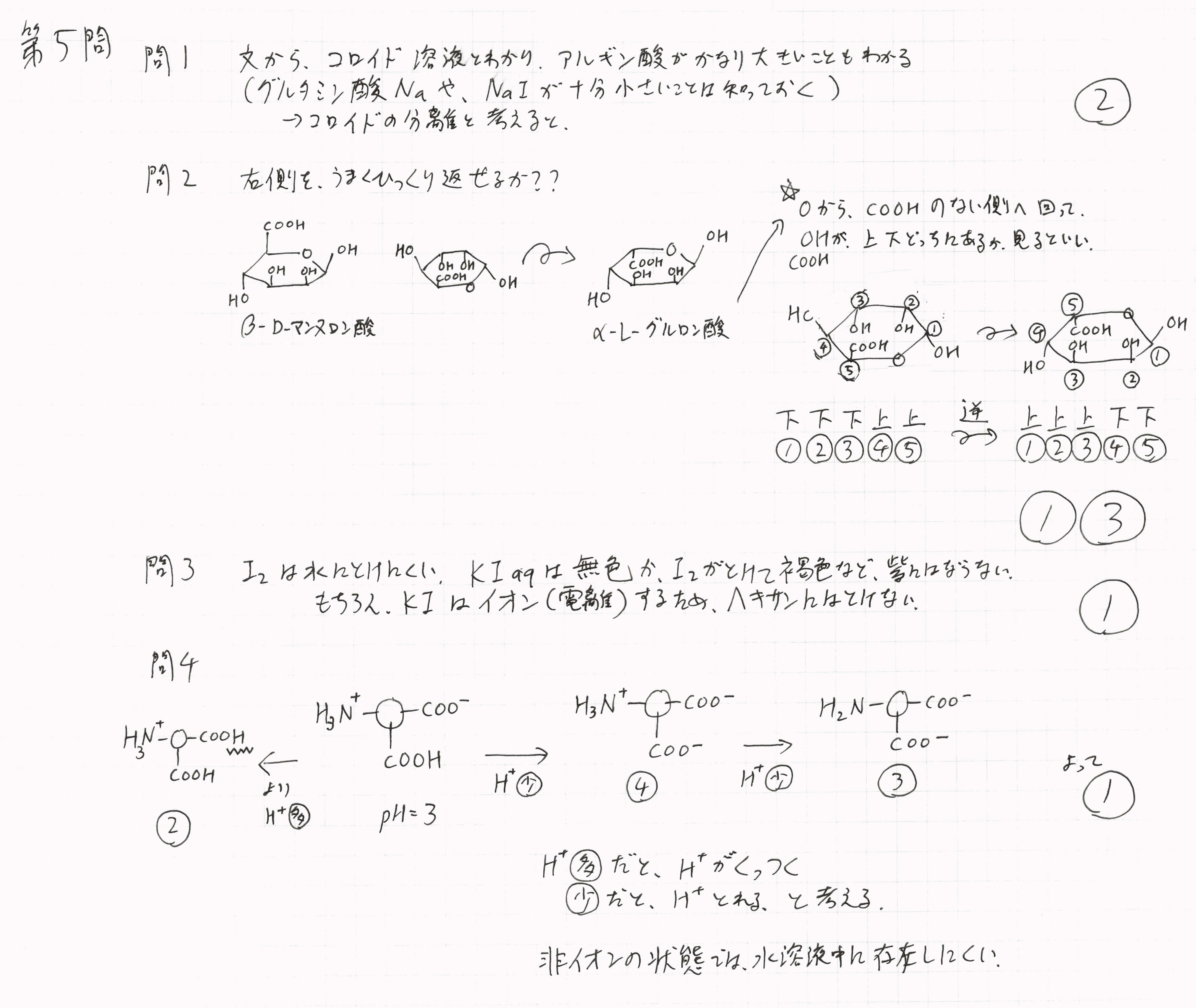

第二問は比較的オーソドックス。しかし、反応自体はあまり見ないものなので、慣れない人は苦戦する。

弱酸の遊離と、気体発生の関係、亜硫酸と二酸化硫黄あたりをちゃんと関連付けて理解しておく必要があるか。問2の捕集装置も、ちゃんと見る訓練をしておこう。

問3は、秒殺できるように、酸化還元かどうかはすぐわかってほしい。

後半でまた読ませて殺すスタイルだが、負けちゃならん。というか、まともに読んでたら時間が足りない。少なくとも問4,5は流し読みで解ける。あとは、文と表をある程度理解しないと問6は解けないわけだが、 下線部(c)をしっかり読んで、前後の文脈との矛盾を選べばよい…って、現代文か???

第三問も題材はオーソドックス、だが、生成物じゃなく反応物を聞くあたりがクセ強め。

大問としては簡単なとこなのでさっと解いてしまいたい。

とはいえ、式(3)(4)あたりはあまり見ないので、周囲の文章のヒントをつかむ必要もある。

第三問後半も読ませてくる。ちょっとひどいつくりじゃないですかね…

アセトアミノフェン絡みなんてほとんど知らないと思うので、フェノールとアニリンあたりの知識で何とかするしかない。問4は、実験生徒の気持ちになってシミュレーションすればよい。問5の「収量」も、定番ではあるが経験がないとイメージしにくい。高校時代から、ある程度課題研究的な実験の経験があれば、ここは早いかも。座学ばっかりだと厳しい。

第四問前半、よく2次試験であるようなグラフで憤死しそうになるががんばろう。

ビビらずに進めば、グラフはほとんど使わない。問1のヘンリーは基本。練習しておこう。

問2aの電離定数は簡単だが、bの処理は似たような問題の経験がないとつらい。

グラフから、「ヒントになりそうなのはpHしかない」、という事に気づければ、

右辺の邪魔な項を消すという考えに至るが…ハードルは高め?

第四問後半、対数の扱いになれないと、とっつきにくい。対数表なんて、使ったことない人も多いんじゃ…?シンプルに、解答例のようにできればいいが、たとえば別解のようにやっていくこともできるけど、時間がかかる。サッと解けるようになるには、 数学で対数になれておく べき。それを科学の試験でも要求するとはね…

問4も対数軸なんて使って、対数押し半端ないが、問題自体は簡単。状態図の問題で慣れていればスムーズ。

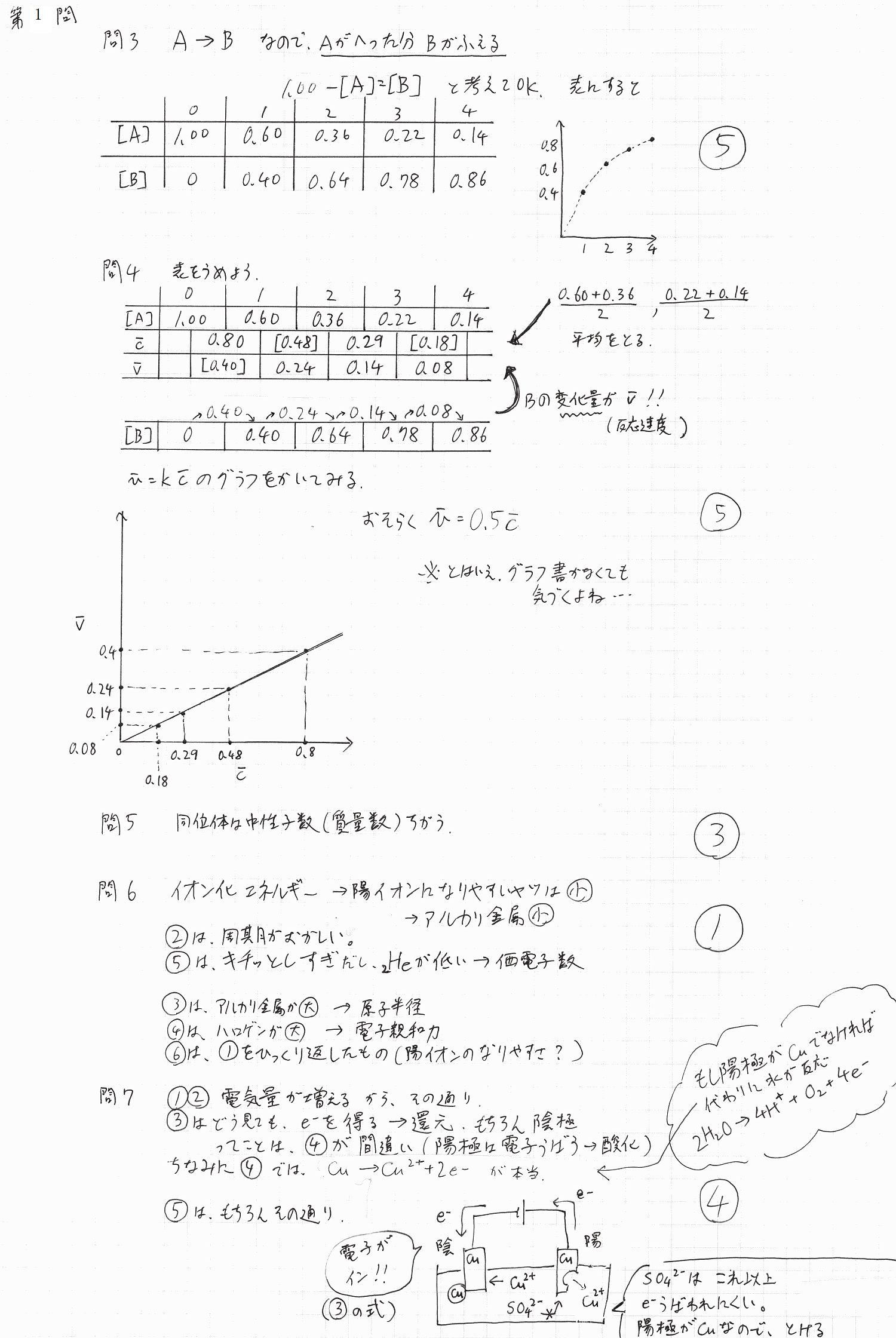

やっときた第五問、多分、全国の多くの皆さんが残り時間との勝負になっている。そんな時にアルギン酸がくるわけだから、いくら何でも…(人工いくらにもアルギン酸は使われます)

焦らず読んで、コロイド分離にたどり着けば問1はクリア、問2は分子模型でグルコースなど作って訓練していれば早い。そうでないと間違いそう。問3はすぐできる。問4も、アミノ酸の問題を十分にやっていればすぐできるんだが…曖昧で適当に選ぶとやられてしまいそう。

と、いうわけで、化学の試行調査でした。どう考えても、実際のテストがここまでの地獄のようなテストにはならないはずです。平均点が大変なことになります。何といっても読ませすぎです。

おそらく実際は、もう少し読ませる部分を減らして、比較的単純な選択問題も入れるでしょう。

正解が複数ある選択問題、というパターンも出てきそうです。

(そうしないと、ただ問題を減らすと1問の配点がでかくなるので)

また、計算も増えそうです。第一問のような、数学の問題のように四角に数字を入れるタイプになっていくかもしれません。(正確性が問われる)

とりあえず、今後やっておきたい対策としては、

「現代文」「対数・指数」→他教科もちゃんと頑張ろう

「課題研究的実験」→授業内外で、計画→予想→実験→考察というような流れをやっておこう

このあたりがキーになりそうです。サー大変だ…

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[共通テスト解説] カテゴリの最新記事

-

2025共通テスト「化学基礎」解答解説速報 2025.01.19

-

2025共通テスト「化学」解答解説速報 2025.01.19

-

2024共通テスト「化学基礎」解答解説速報 2024.01.14

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.