全157件 (157件中 1-50件目)

-

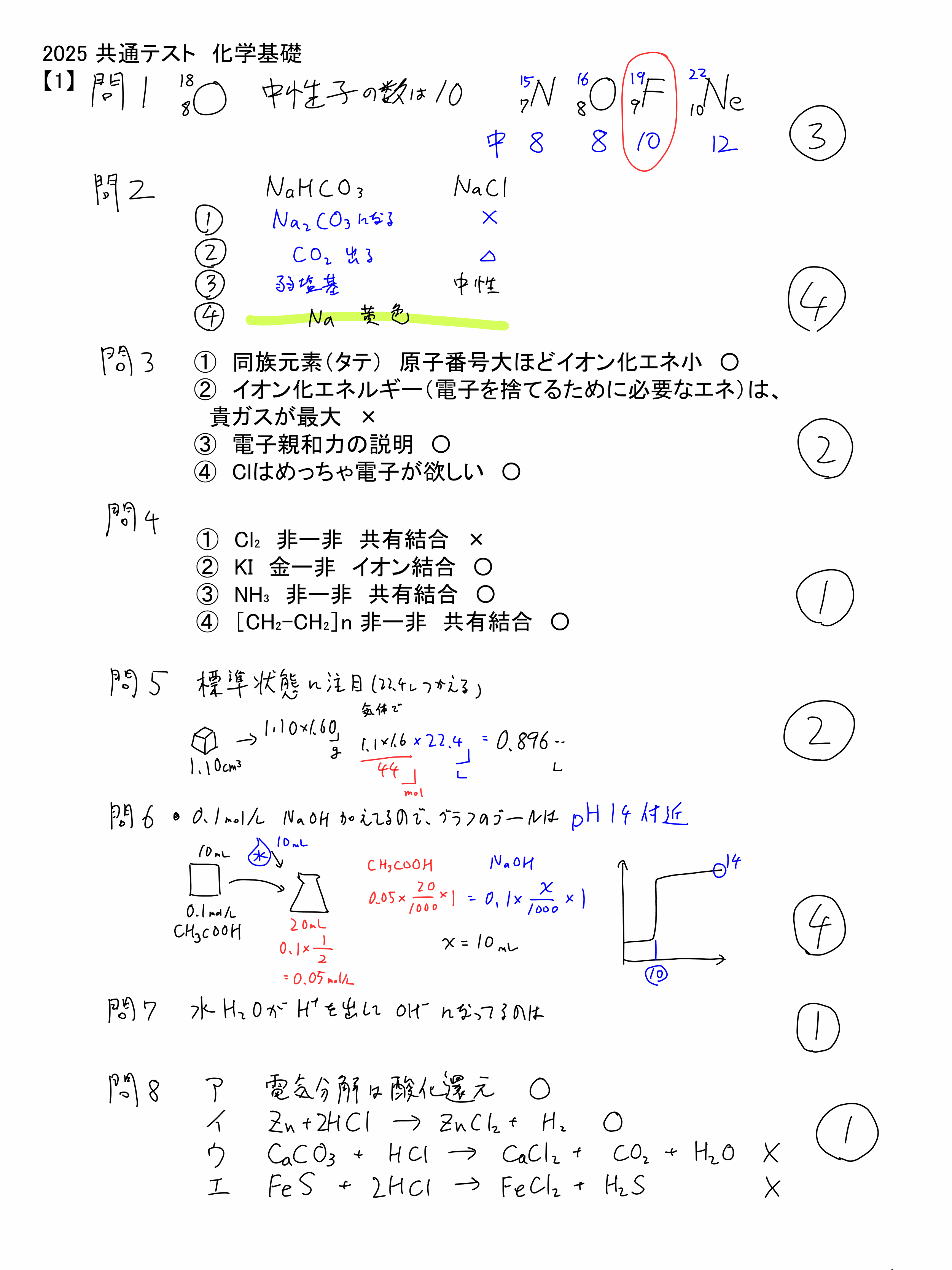

2025共通テスト「化学基礎」解答解説速報

詳細はnoteで

2025.01.19

コメント(0)

-

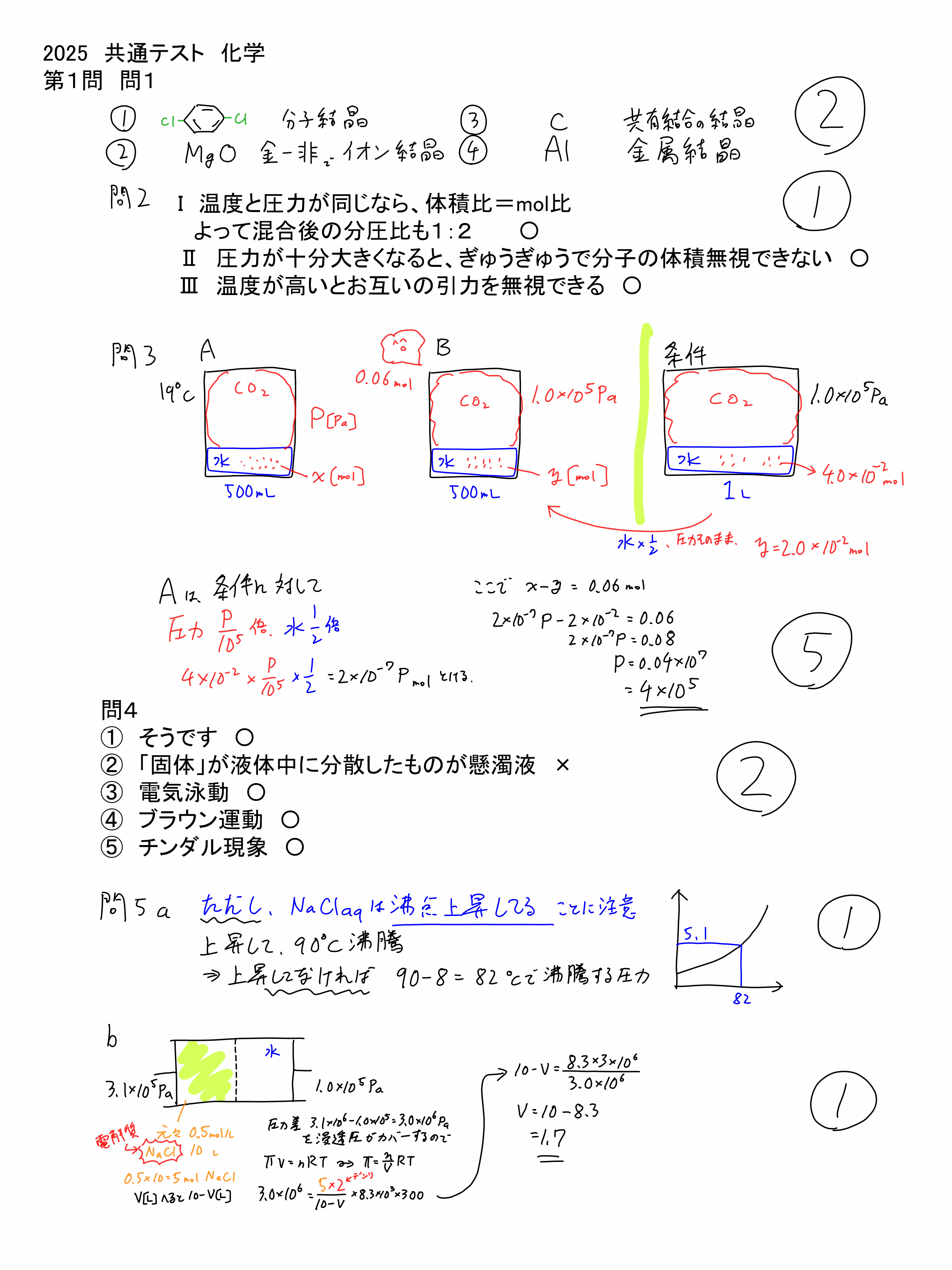

2025共通テスト「化学」解答解説速報

詳細はnoteで

2025.01.19

コメント(0)

-

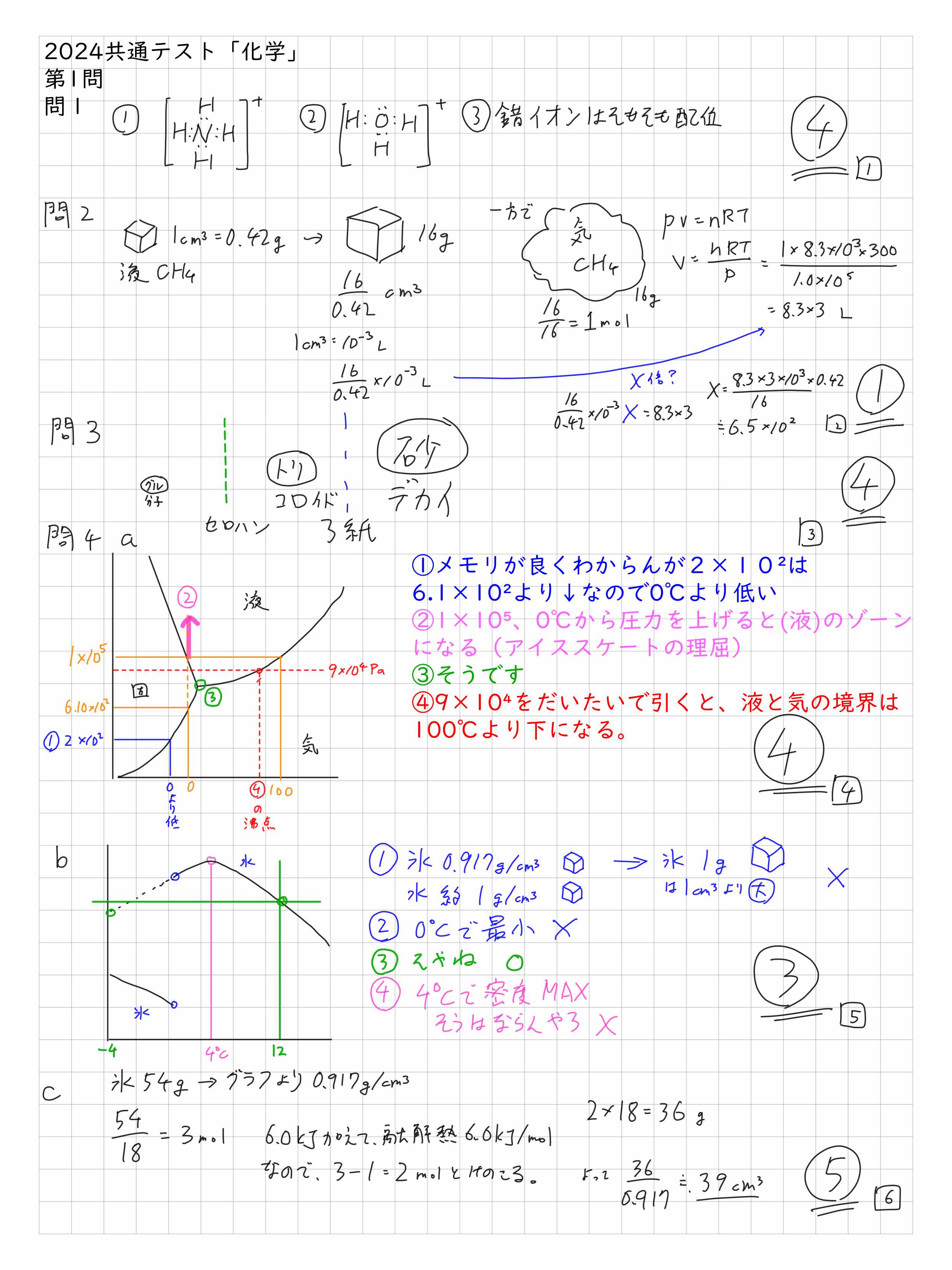

2024共通テスト「化学」解答解説速報

noteでもやってます2の計算が少し面倒なくらい?グラフは、いろんな問題にあたって見覚えがあれば余裕。3のいろんな電池に面食らうが、「同質量あたりどんだけ電子を動かすか」に注目できるといい。式の中でeの動きをちゃんと追いかけられるかがポイント。4もすこしだけグラフの厄介さにダメージを受けそうになるが、落ち着けば標準的な平衡の問題。2のアスタチンはやめてほしい。推測しろということで、推測するしかない。4bなんかは、こんな感じでステップを踏んでいく解き方もあるわけだけど、結局すべてCuCl₂が元に戻ってしまうので最初から反応系から除いてしまうことができる。(思いつけば早い)ココで文字式問題か、という感じもするが、陰陽の電子が一緒、というのを使えば簡単。見ためですこし脅すような問題もあるが、内容はほとんど簡単。サリシンやペニシリンなどは、初見でも今までの話題と組み合わせれば解ける。変な問題が第5問というのが定着してしまいそう。ここまでどれだけ時間を残せたか、という感じ。言うても、読めばわかるのだけど…特に、最後のスペクトルなんてのは難しく言っているだけで大したことはない。いかに問題演習で未知のものと戦ってきたかが勝負といったところ。全体として複雑な計算がそこまで多くない一方、読解が必要だった。グラフ描きは要らなかったが、読み取りが大事だったかも。平衡や有機が軽めな分、今後の対策としてはやっぱりとにかく「読み」の練習。授業は基本をさっさと済ませて、いろんな2次っぽい演習を深めるのが得策かな…

2024.01.14

コメント(1)

-

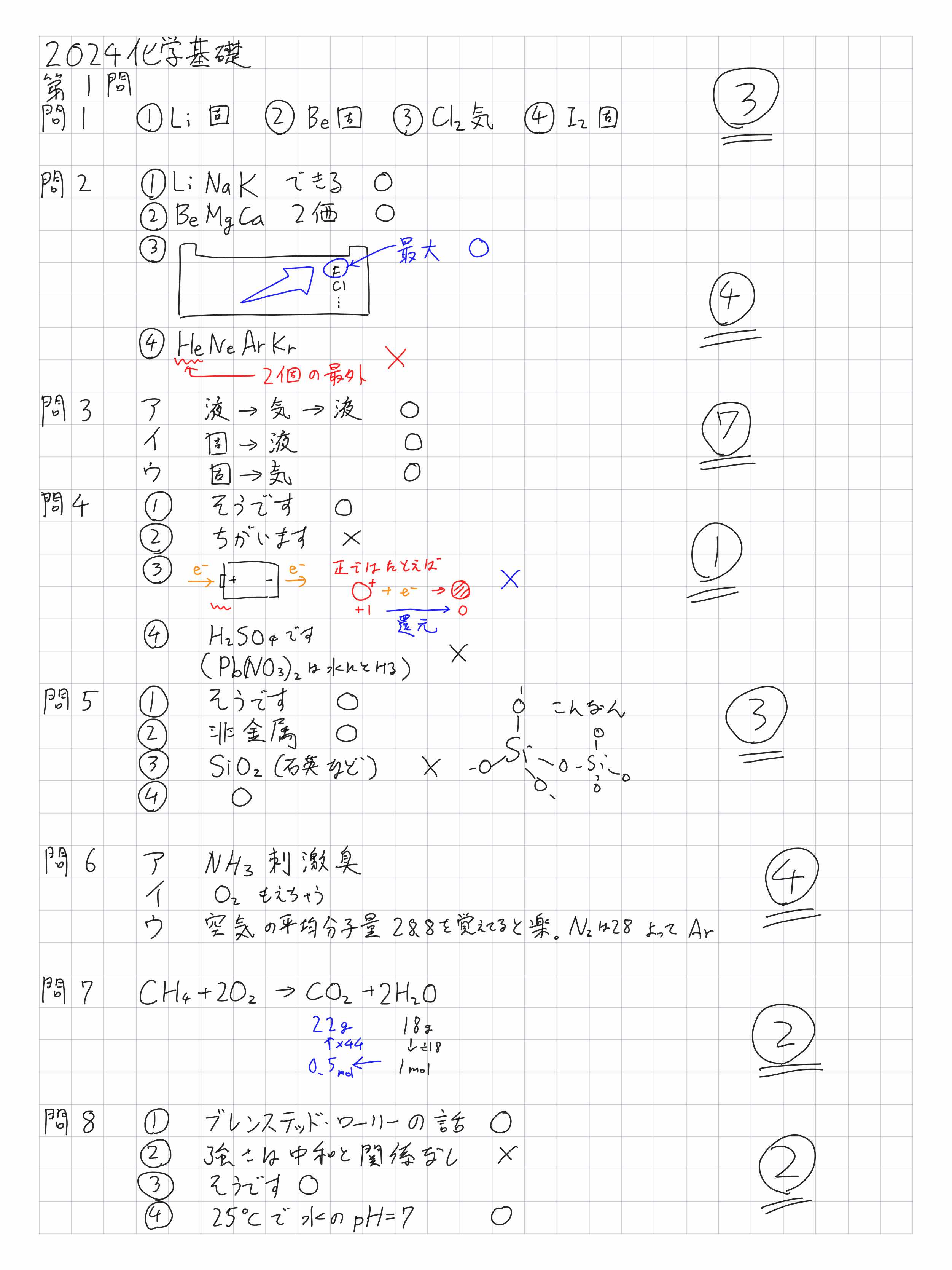

2024共通テスト「化学基礎」解答解説速報

noteでもやってますストレートな1問1答という感じ。速やかに済ませたい。全選択の問3と、問5のケイ素からみは少し選びにくかったかも。問10のグラフ問題は、状況をつかんでグラフをうまく使うと早い。少し文章がごちゃついているので、落ち着かないと読み違えそう。第2問はサバ何とかと言っているが、要は基本事項の組み合わせ。電気分解も基本的、量的関係もうまく使えば怖くない。グラフの選び方は色々あるが、「傾きを算出」「最大値を算出」というのが基本的な戦い方。たとえば変化量などを出せばいい。適当な数値を代入してやってもOK。最後は、量的関係のからみだが、落ち着けば問題ない。全体として特に大きくひねったものはなく、比較的簡単だったと思われます。

2024.01.14

コメント(0)

-

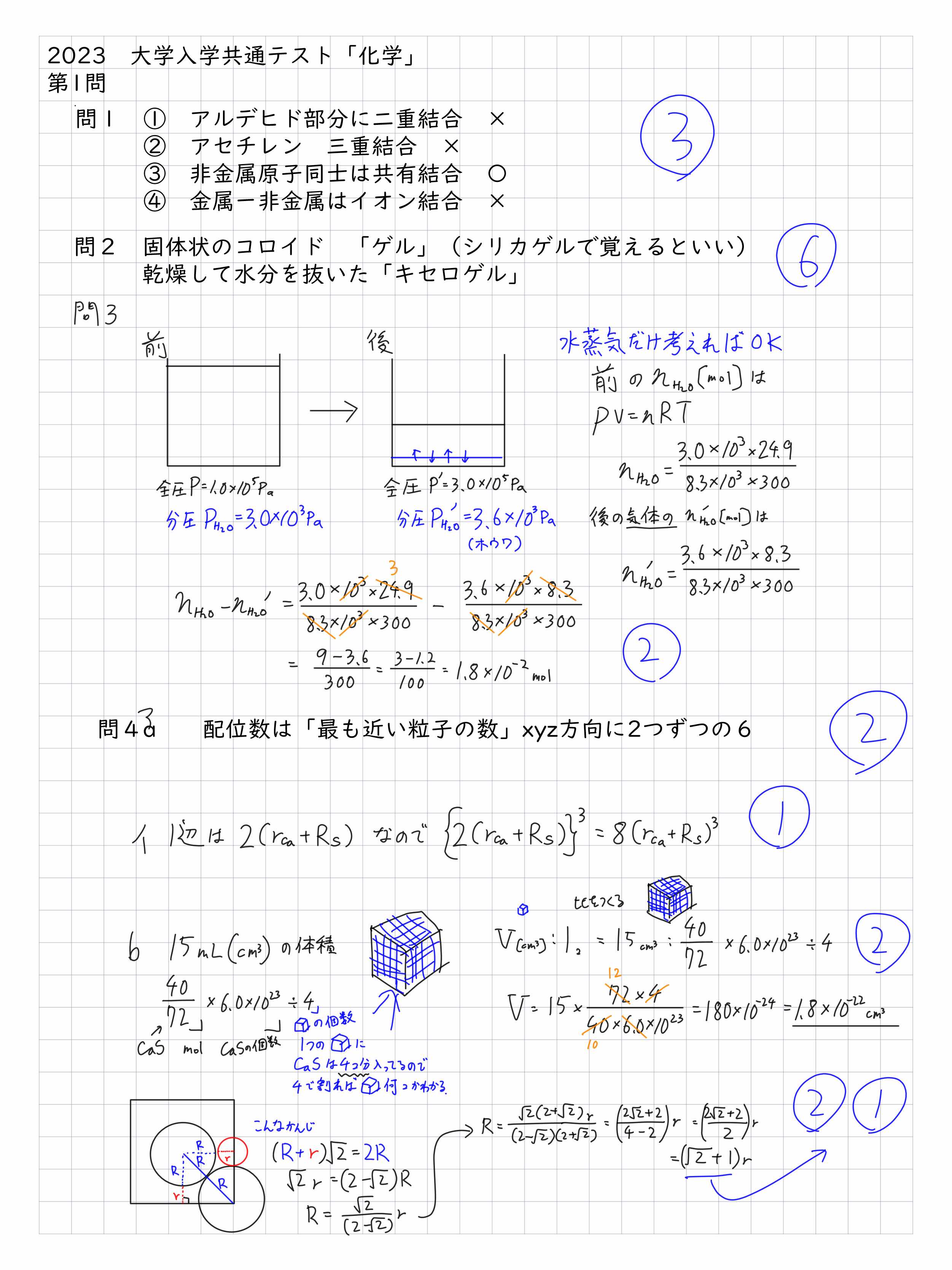

2023共通テスト「化学」解答解説速報

noteでもやってます最後のRのところ,一部訂正しました。

2023.01.15

コメント(0)

-

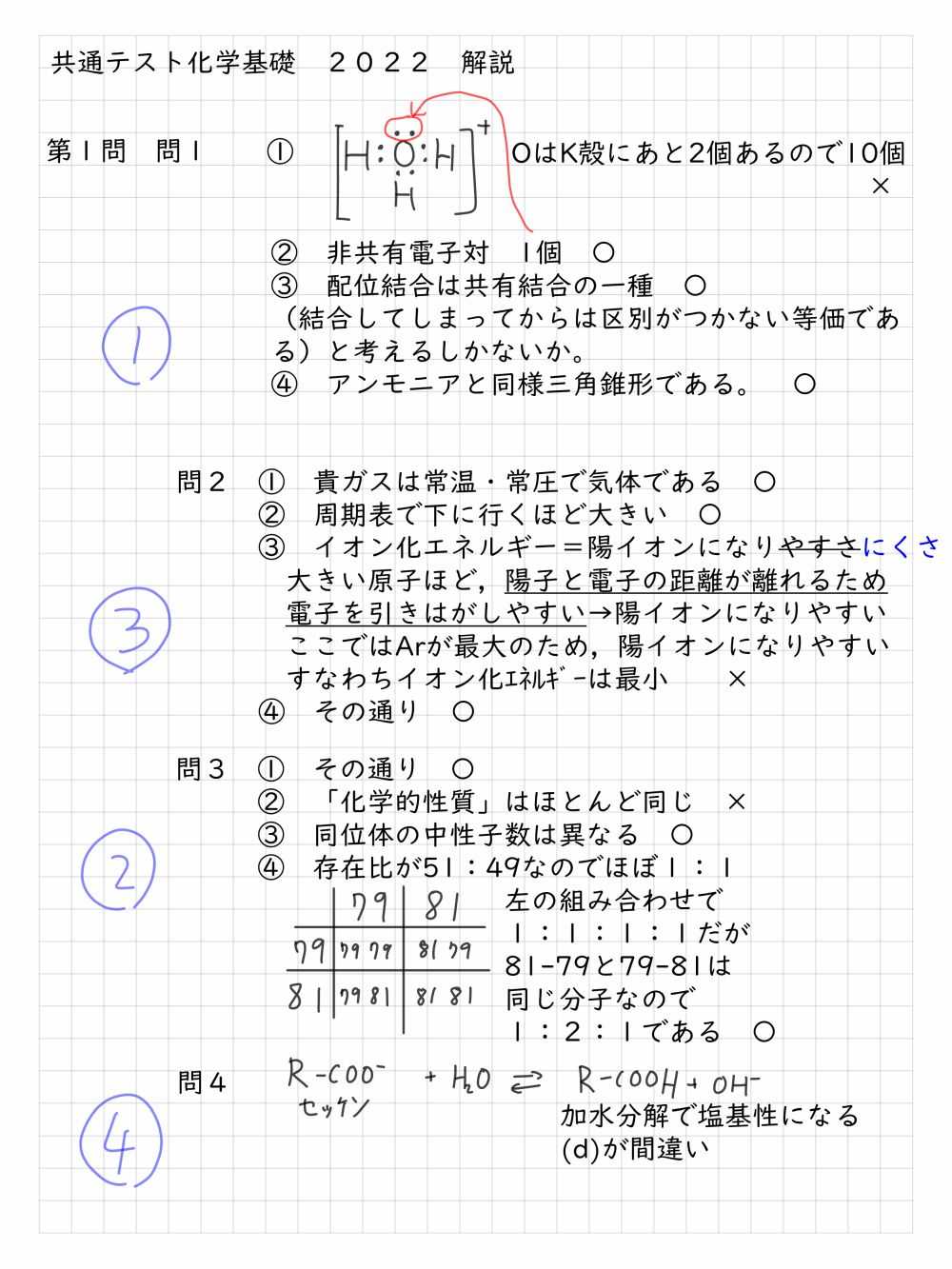

2023共通テスト「化学基礎」解答解説速報

noteでもやってます

2023.01.15

コメント(0)

-

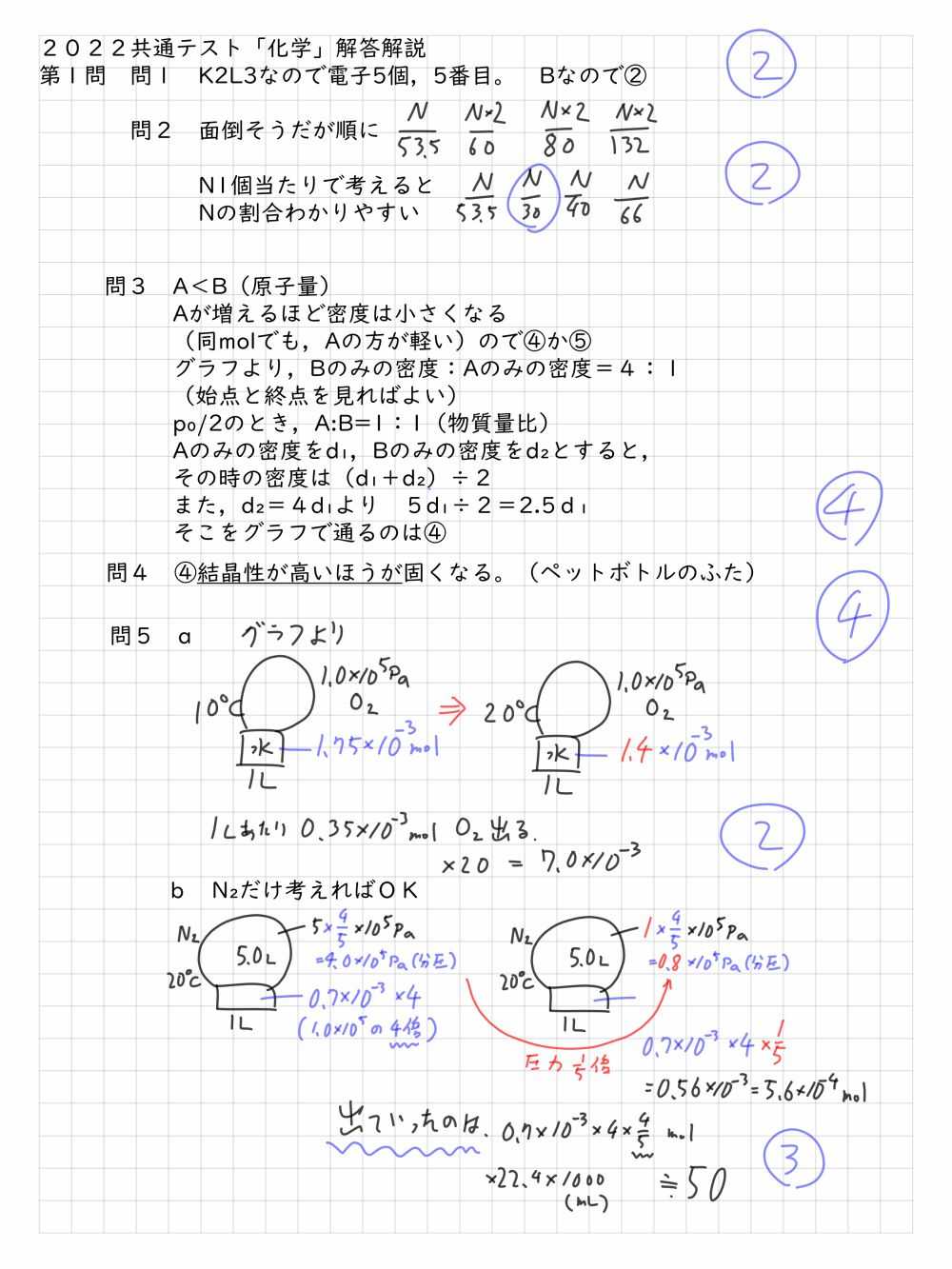

2022共通テスト「化学」解答解説速報

noteでもやってます第1問 小問・ヘンリー地味に問3がやりにくい。ほとんど直感でいくか悩みどころ。時間がかかりそうなら,④⑤に絞って先に進んだほうが良かったかもしれない。5のヘンリーは基本的だが,ピストンの部分は少し読みにくい。溶解する分の気体の体積は無視してよい。というところをちゃんと読めていればスムーズだが…あと,「遊離した」を求めさせるのもちょっと意地悪。第2問 中和 反応速度 燃料電池問2は「塩酸」と「酢酸ナトリウム」でやや戸惑うが,酢酸の電離定数が成立しているというところからやっていくしかないだろう。(酢酸と,塩化ナトリウムの水溶液と考えてもいいのかもしれない。)問3もいまいちやりにくい。[A]=1は罠で,「スタート」だから,平衡時はあきらかに1ではないことに注意したい。燃料電池は頻出。覚える感じになると嫌だが,「リン酸型」で酸性のHがあるというのに注目してH⁺が電子を取りに行って…と式を立てていけば行ける。第3問 無機 アンモニアソーダ法問2は少しグラフが珍しいのでびっくりするかもだが,実はよくある問題。アンモニアソーダ法は定番なので落とせない。第4問 有機 ジカルボン酸問2の聞き方も意地悪くさい。「経由したと考えられる」なので,2,4,6のヤツしか選べない。ジカルボン酸とかいうと身構えるが,やることは同じ。異性体はちょっと数えにくいので落ち着いて取り組めたか?ただし,前半で時間を食ってしまうと,この辺焦って落としそうなところ…第5問 有機 オゾン分解 熱 反応速度問2のbは,反応熱。攻め方は色々あるかもしれないが,物質の数も多くてやりにくい。cのグラフもぱっと見いやだが,速度の求め方は基本通りやろう。dも速度式の基本的な攻め方。しかし,こんなにたくさん速度の問題が出るとは…全体として時間配分がやはり鍵か。無機有機の性質的な問題はかなり減っていて,計算や思考力を問う問題にシフトしている。平衡よりも速度がたくさん出ているのもなかなか対応しにくかったのでは…

2022.01.16

コメント(0)

-

2022共通テスト「化学基礎」解答解説速報

noteでもやってます。第1問 小問色々,中和・酸化還元しょっぱなの配位結合がひっかけ臭くて嫌ですが,選択肢的にもこれしかないので消去法で行ってもOK。問4も文章量が多いが,セッケンについて一般的に知っていればOK。某ビ〇レ「弱酸性」を売りにした石鹸があるってことは,普通は弱酸性ではないんだと覚えておけばよい。追記 イオン化エネルギーの表記が変だったので直しました問6はまともに計算すると計算量が多い。式を立てて比較する,くらいの心の余裕が欲しい。追記 問6の選択,前半は電離している酸。明らかにBの電離度が小さすぎるのでA>B 一方,中和に要する塩基の量は純粋に酸すべてのモル濃度に依存する。分母が小さいBの方が濃度が大きくなるので,A<Bだ。問9も,あまり神経質に式を追いかけると大変。文をしっかり読んで題意をつかみたい。化学基礎だと電池は若干手薄になっているかもしれない。とはいえ,丁寧に説明されているのでしっかり対応すれば問題はなさそう。第2問 熱・状態変化蒸留でまるまる1問出題してくるのはなかなか驚く。グラフなども初見だとビックリしてしまうかもしれない。特に,問3は状況が良く読めないと厳しい。第1問をいかに早く片付けて到達できたかによるだろう。bさえちゃんと計算できれば,グラフを利用してcを求めるということに気付けるはず。そういう意味では読解力・理解力をはかる良問だ。(が,実験器具の様子でもちょっと書いてもらうだけでもイメージしやすさが違ったんじゃないかな…全体として第2問が難という印象もあるが,むしろ全体的には解きやすい問題が多く易化ともいえそう。それほど大きな得点差は出ないのではないかな。

2022.01.16

コメント(0)

-

2021共通テスト第二日程「化学」解答解説

第二日程も,解説していきたいと思います。なんとなく,共通テストというよりセンター試験寄りの問題のような気もします。難易としては,第一日程の方が難しいような気もする… 問題はこちら4310-2.pdf (sankei.com) 大手の分析Microsoft Word - 4310-2.docx (kawai-juku.ac.jp) 第一問 問1の電子に関してはすぐ出てきにくいものではある。 問4のクロマトグラフィーは,類似の問題に触れていないとなかなか難しかったかも。 第二問 問1の局部電池などに関しては,ぱっと見なにやらインパクトがあるが大したことはない。 問2の緩衝液は,基本をしっかり理解していないと凡ミスがありそう。 問3の結合エネルギーは,落ち着いてエネルギー図にして整理すると良い。 問3cは,グラフがあまり見慣れないので焦るが,やっていることは普通。落ち着いて読み取ろう。どこの物質量を置いて計算するか…?というのはあるが,あとは普通に。 第三問問2のアルミの塩基への溶解は,なかなか式を覚えにくい。が,作るのも一苦労。水素発生の比は酸の場合と同じなので,そこは把握しておいても損じゃない。 問3のヨウ化銀やマンガンが絡む金属の分離はなかなかないので取り組みにくい。しかし,沈殿しやすさなどは与えてあるので落ち着いてやれば大丈夫。 問4bも,よくあるパターンだが,平衡定数の扱いに慣れていないとアイデアが出てこない。二段階電離などはよく出るので練習しておこう。 第四問問1 アセトアルデヒドの工業的製法は頻出。原子を数えて,酸素が一個付くと考えておこう。 問2 不斉を見逃さなければOK 問3aはよくあるクメン法がらみ。しかしbはやや取り組みにくい。あんまり適当にやると見落としがありそうなので,書きだしながらやっていきたい。 問4は,付加重合なので余計な原子の移動などもなく考えやすい。速やかに済ませたい問題。 第五問問1は平易。 問2はコハク酸が見慣れないが,中身は普通。特に書くこともないくらい… というわけで,第二日程の「化学」は,やや簡単なような。時間をかける場所を間違えずに,とれるところをサッととって,分離などのミスが出そうな問題を慎重に取り組むスタイルが必要かも。あとは,見慣れない題材にビビらないように,というのは共通テスト全体の傾向ですね。

2021.02.23

コメント(1)

-

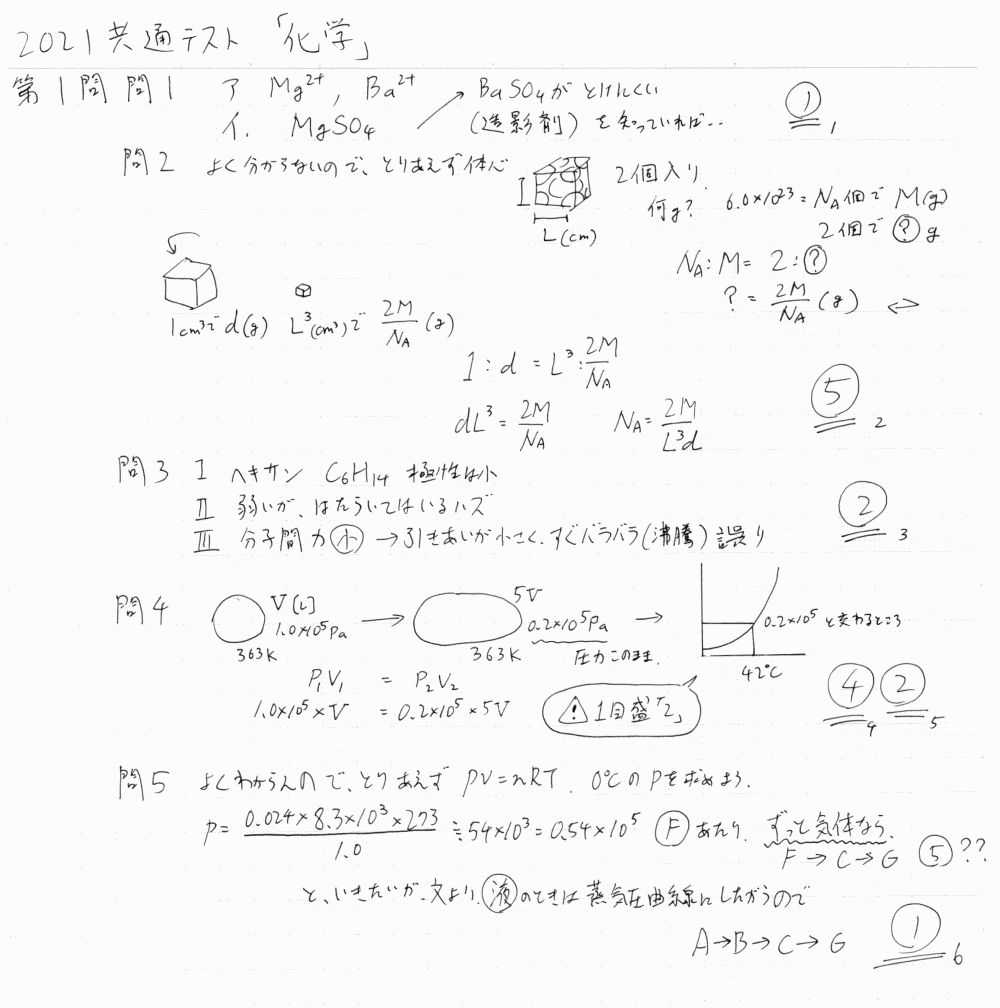

2021共通テスト「化学」解答解説速報

こちらも見ていくぞ!お疲れさまでした。 センター試験の昨年まであった後半の選択問題が消えている点は,大きな変更点といえるでしょう。 問題は公開され次第リンクを張ります。 第一問 小問・圧力など 問1のマグネシウムは少し面食らうが,落ち着いてやろう。 問2の体心立方格子はオーソドックス。 問4も落ち着いてやればいいんだけど,慌てると読み間違えそう。 問5も,聞き方がわかりにくいが,蒸気圧曲線の意味がちゃんと分かっていれば大丈夫。 第二問 電気・熱化学 問2の電気は時間を食いたくないところ。情報を読み取ってスピーディーにこなしたい。 問3はグラフや水素結合をあらかた理解している前提だ。bは特に考えにくい。問題が何を求めているか読めないとミスしそう。結局,1分子当たり何本の結合があるか,という話になる。ヘスについては,少し変わった出し方だが落ち着いて解こう。 第三問 無機・難多分,一番考えにくいのが第三問だったかもしれない。序盤は問題ないが,問3が曲者。シュウ酸の錯体という見慣れない題材。よく読まないといけない。要するに,鉄に配意しているヤツのうち,どれだけがなくなってCO₂になったか?というのをキーにしていかないといけない。中心元素のFeに注目して進める場面と,シュウ酸イオンに注目する場面とをうまく区別していかないと混乱する。1モルの鉄云々3配位が反応して,6分の1がCO₂になり,し,6分の4は鉄云々2配位になる,という。これを使っていかないと…第四問 有機特に問題ない第四問。しかし,第三問で疲弊しているとミスしそう。問5は,安易に飛びつかず,結合分を引くってのを忘れないように(私は忘れかけた)第五問 平衡・糖平衡と酸塩基はよくあるのに,糖を組み合わせてくるあたりなかなか受験生には厳しい話である。問1はちゃんと平衡定数を出していく流れを使ったほうがいいと思う。グラフは書いてもいいが,時間がもったいない気もする…糖の鎖式への変形は,ちゃんと把握しないといけない話題になってきているのかもしれない。模型で練習しましょう。問5は全体がゆるやかに連携している問題なので,総合的に糖のあたりを理解しているほど有利になった。今後はこういう出題になっていくのだろうか…?というわけで,化学の解答解説速報でした。今後の流れが見えてきそうです。追試験は,この感じで行くとえぐい問題になりそうですから,受験する人は要注意です。

2021.01.18

コメント(0)

-

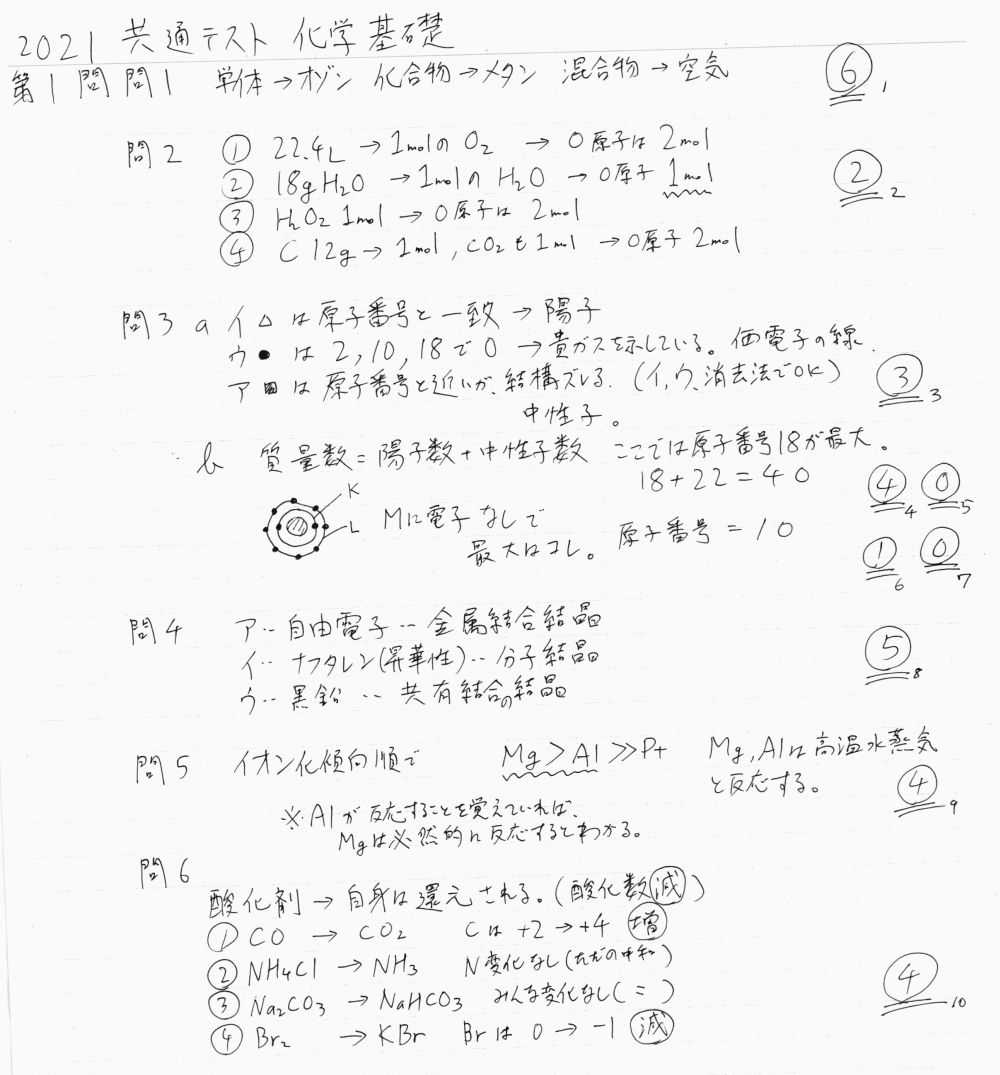

2021共通テスト「化学基礎」解答解説速報

さっそく見てみましょう 問題は公開され次第リンクを張ります。こちらと同じ内容です(最近はnoteに移行しています)2021共通テスト化学基礎 解答解説速報|宮元一賢|note 第一問この辺まではケアレスミスをしなければ大丈夫そう。 問7の文字で式を表すものは考えにくいがしっかりやれば大丈夫 問8は燃料電池,話題でビックリするけど大したことはない。 第二問 陽イオン交換樹脂 陽イオン交換樹脂がとっても嫌な感じの第二問 問1が問2に関連してくるタイプというのが,共通テストの新傾向なのかもしれない。問1ができなくてもうまくいくかもしれないが,かなり厳しくなる。普通の中和滴定の問題しかやったことがないと,後半もなかなか太刀打ちできない。 というわけで,センターと比べれば普通に難化です。ただ,多分平均そのものが上がらないです。授業においても,横断的な知識や,リード文をしっかり読み込んでいろんな題材に取り組むような練習が求められそうです。

2021.01.18

コメント(0)

-

2020センター試験(追試験)「化学」解答解説

このタイミングで紛らわしいですが,2020年のセンター試験化学「追試験」の解説です。本試験はチェックしている人多いと思いますが,地味に追試験は「クセつよ問題」も多いので目を通しておくといいでしょう。なお,主なブログ記事はnoteに徐々に移行しております。宮元一賢|note 資料問題abm.php (dnc.ac.jp)正解abm.php (dnc.ac.jp) 第一問 小問 気体 溶解度など 問2が読みにくいが,ちゃんと読めば水蒸気がすぐ確定するので大丈夫。 問3はよく見るグラフ,意味を把握して読み取ろう 問4はあまり見慣れない問題化も。とにかく水減らしていって早く出そうなものを見つけよう。 問5も意味をつかみにくいが,正直酢酸からすぐ解けるし,選択肢がすくないので「あたり」をつけてやってもよい, 第二問 熱化学・化学平衡 問1の熱化学は表をちゃんと利用できれば大丈夫 問2のボルンハーバーサイクルっぽいやつは,やりなれないときつい。イオン化エネルギーなどの方向も間違えるとアウトなので,なかなかシビアな問題。 問5のグラフは教科書レベル。 問6が取り組みにくいが,硫化物イオンでの沈殿とpHの関係を前提としてしっかり押さえていればだいぶ楽。 第三問 無機問2のオキソ酸はいまいち忘れそう。 問3は,AgSCNというあまり出てこない物質だが,読めばわかるようになっている。しかし,溶解度積の意味をちゃんと把握していないとまずい。 問5も,Mg(OH)₂があまり出てこないものだが,Al側から推測できるようになっている。計算は素早くやりたい。 第四問 有機問2がちょっとびっくりするが,冷静にやればどうということはない。酸化数で計算していくこともできないこともないが,ちょっとアルデヒドの処理がやりにくいので,地道に係数を出してやるほうをお勧めしたい。 残りの問題は非常にオーソドックス。ただ,聴き方がわかりにくいものもあるので慣れた話題ほど細心の注意を払おう。 第五~七問 天然高分子・合成高分子 第五問 問2は,スクロースの変形がちゃんとわかっていないときつい。 https://youtu.be/S3UVL9q6ye8 参考にしてね。 第六問 問2はやや計算がめんどくさいが,ビビらずにやれば問題ない。 第七問 問1は少しマニアック。 問2は硫黄反応やキサントプロテイン反応で絞って,あとは分子量で済ませてしまうのが一番早い。しかし,アセチル化がちゃんとわかっていないと詰まってしまうかも…? 第六問と第七問の選択では,六のほうがやや安全かな? というわけで,化学・追試験の解説でした。 共通テストも即日解説しますので,だれか…問題を送ってくださいね!

2021.01.16

コメント(0)

-

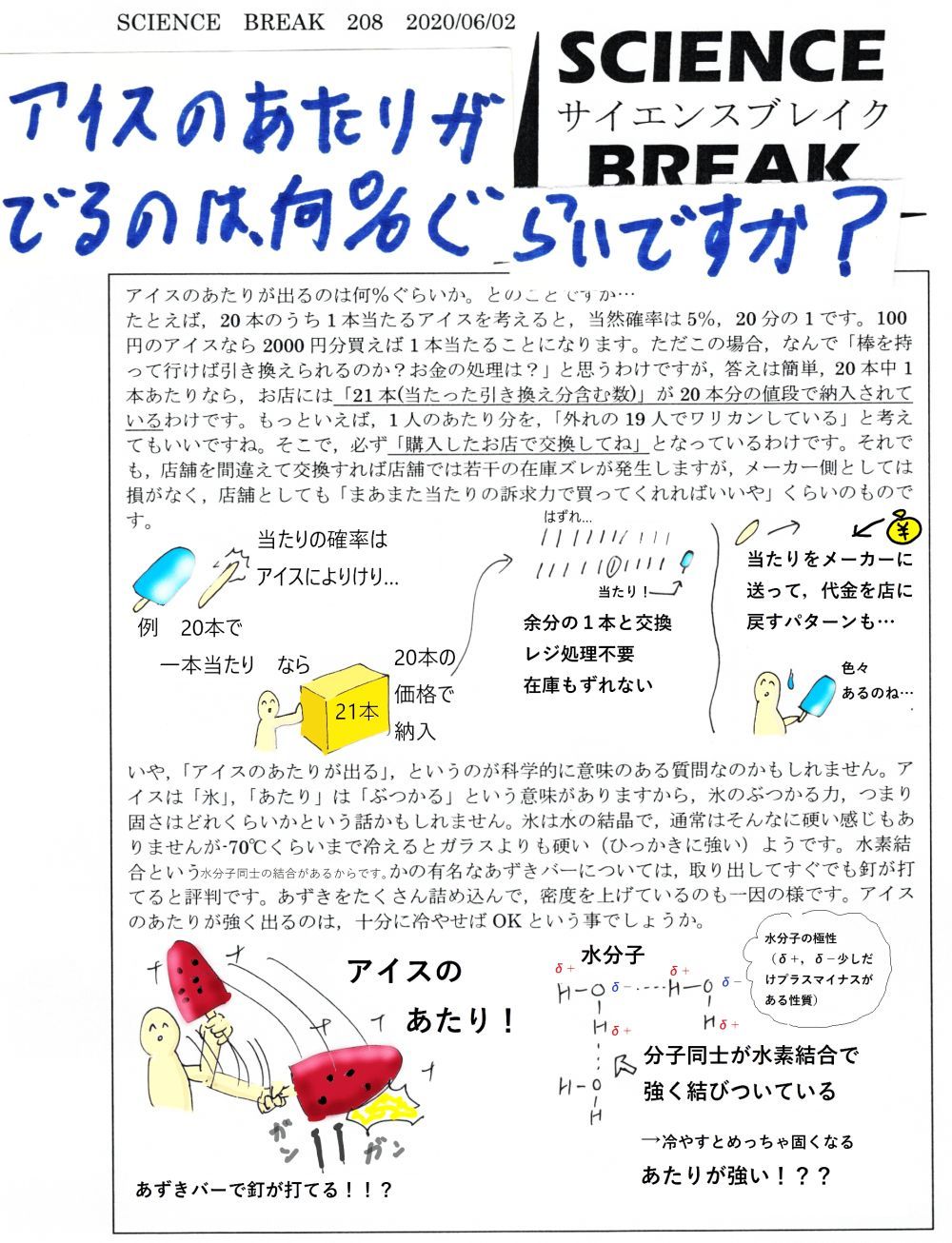

サイエンスブレイク208「アイスのあたりが出るのはどれくらい?(当選と水素結合)」

アイスのあたりが出るのはどれくらいの確率か,という話ですが,もちろん会社や商品によりけりです。「あたり分の商品もあわせて納品される(あたり分は除いた数で計上)」パターンだと,当たった分を引き換えてもらうことで在庫が一致するという形になります。この場合は,集客できるという店の得がありますが,万一別な店舗で引き換えられると在庫がずれてしまいます。「あたり棒をメーカーに送って,返金」というパターンもあるようですが,こちらは前者のリスクはないですけど手間がかかりますよね。いや,「アイスのあたり」だけをみると,アイスの硬さに注目しているのかもしれません。アイスすなわち氷は,十分に冷えるとかなりの硬さになります。水分子の水素結合という分子同士の比較的強い結合に起因します。あずきバーで釘が打てる,というのは,「アイスのあたり」の強い例ですね。

2020.09.05

コメント(0)

-

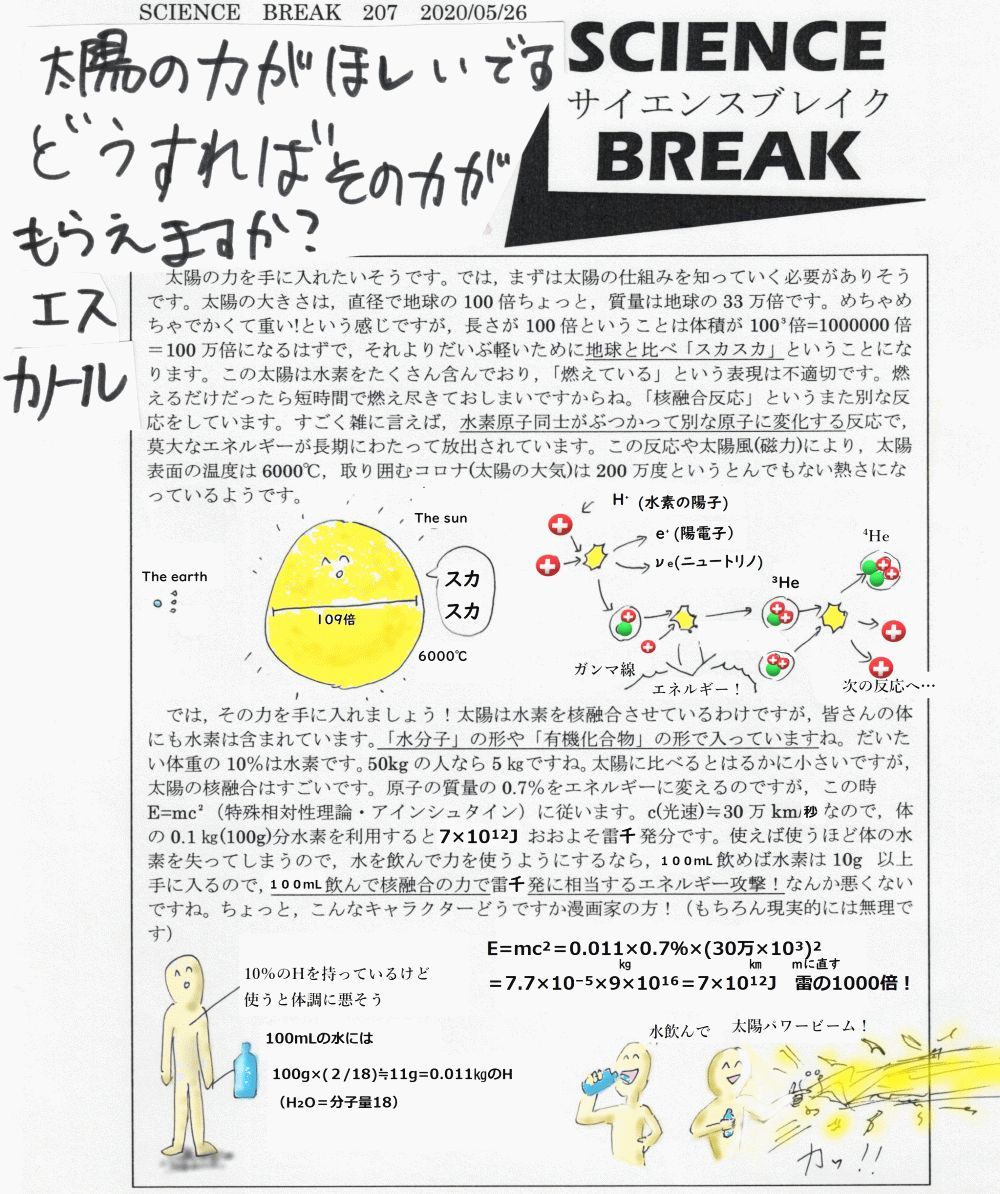

サイエンスブレイク207「太陽の力が欲しいです…(核融合のパワーってどれくらいすごいの?)」

太陽の力が欲しいとの質問。太陽はめちゃめちゃでかいですが地球の様に岩石でできておらず,ガス(H,He)などが多いので密度が小さいです。燃えているわけではなく「核融合」によって莫大なエネルギーを作り出し,何十億年も光っているというのがポイントでしょう。この核融合,水素原子がもとになっているので,「力が欲しい」なら体の水素で核融合するとどうなるでしょう。太陽と同じ仕組みで人体の水素を核融合させて,取り出したエネルギーを使うわけですね。計算してみるとたった100mLの水にあたる水素を利用するだけで雷1000発分の力が発揮できます。漫画やアニメのキャラクターならチート級の攻撃力ですね。もちろん,現実的にはものすごい圧力(重力)が必要であるなど,「核融合のエネルギーを取り出す」というのは地球上で実用化されていませんし,ましてや人体内でとなるとファンタジーですね…

2020.07.04

コメント(0)

-

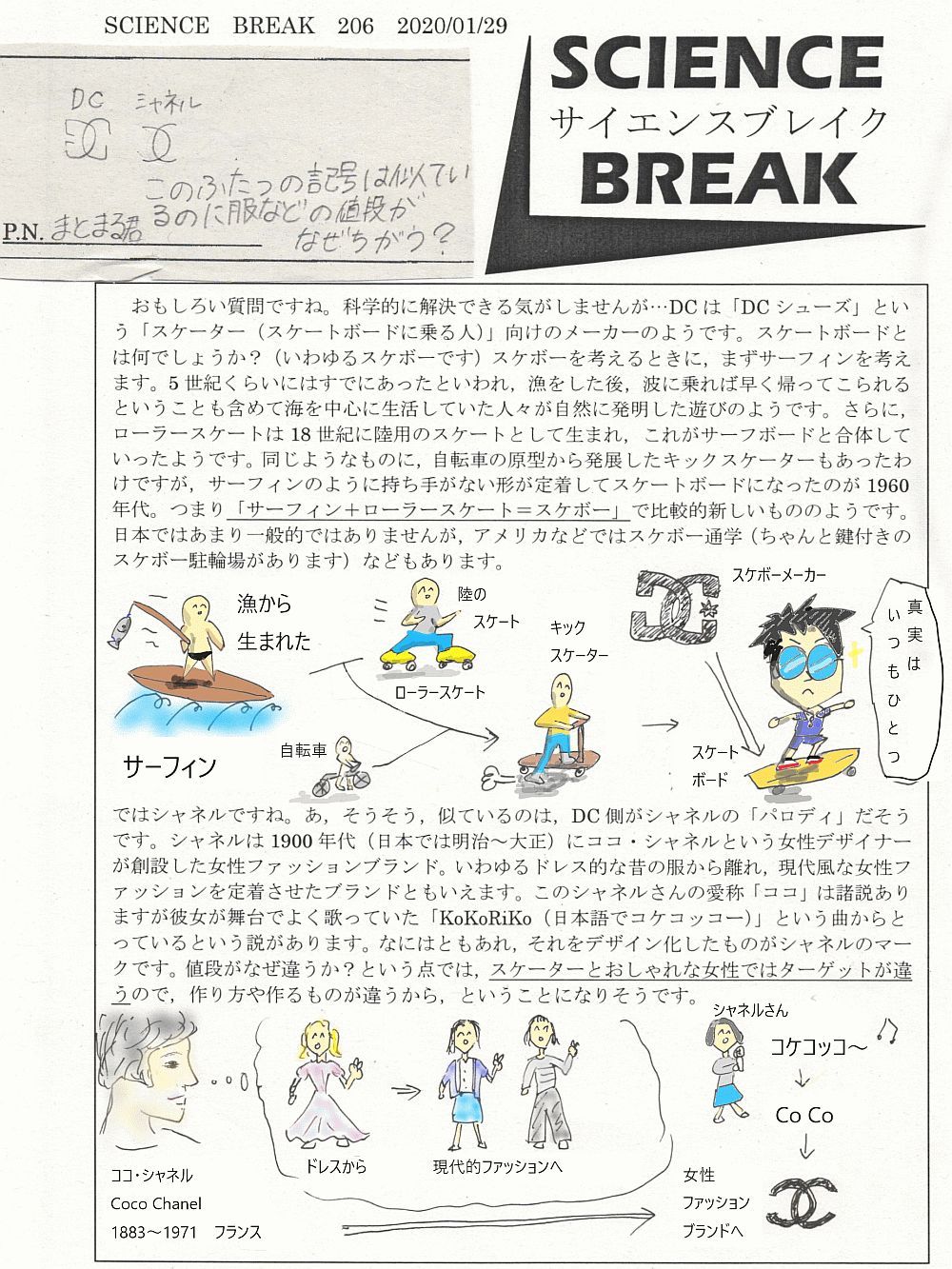

サイエンスブレイク206「DCとシャネルのロゴが似ているのはなぜ?(スケボーの由来など)」

DCシューズとシャネルのロゴが似ているのはなぜか。サイエンスじゃないだろ…と思いつつ,DCがシャネルをパロディにしたというのが真相の様で。このDCはスケートボードファッション等のメーカーですから,少しこのスケボーの由来を調べます。元々は「サーフィン」がスタート。これは漁をしていた人々が,沖からスムーズに戻ってくる方法として利用したのが始まり。だんだん遊びに利用されるようになったようです。サーフィンに,「陸でスケートをしよう」として始まった「ローラースケート」そして「自転車」の要素を合わせて「キックスケーター」が登場。さらに,持ち手がなくなってよりサーフィンに近づいたのが「スケートボード」です。元ネタのシャネルのほうが時代は古く,こちらは創業者シャネルさんの通称CoCoが由来のようです。なんで値段が違うの?といえば,「ターゲットが違うから」「服の種類が違うから」ということになります。(サイエンスとは…)

2020.05.28

コメント(0)

-

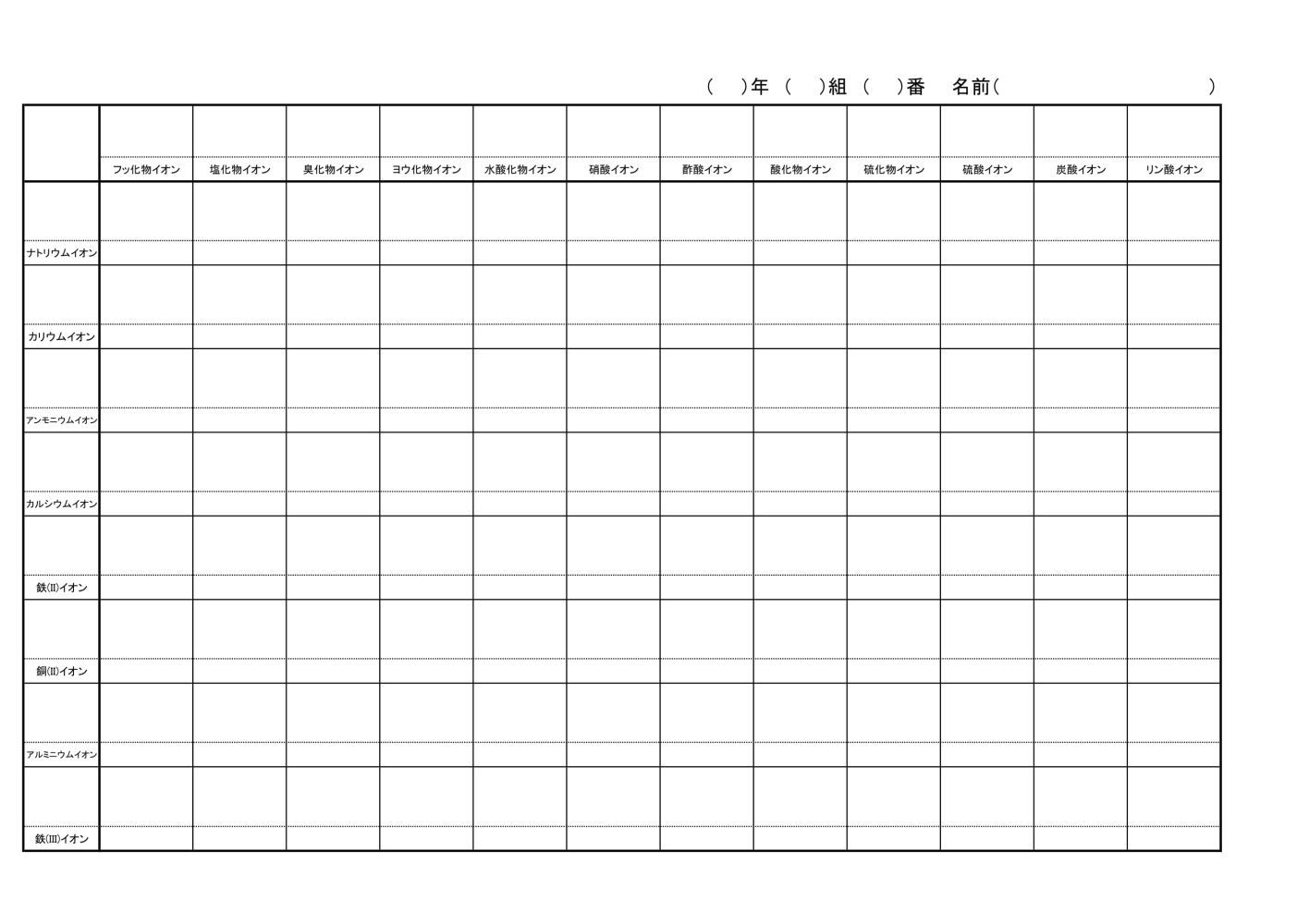

化学授業ネタ005時間目「手を動かして組成式」

組成式が書けない!というならいっぱい練習するしかないでしょう!というプリント。ただし,水酸化アンモニウムと酸化アンモニウムは一般に安定な物質として単離できないから空欄でOK。ぜひやってみてね。(クリックで拡大)

2020.04.30

コメント(1)

-

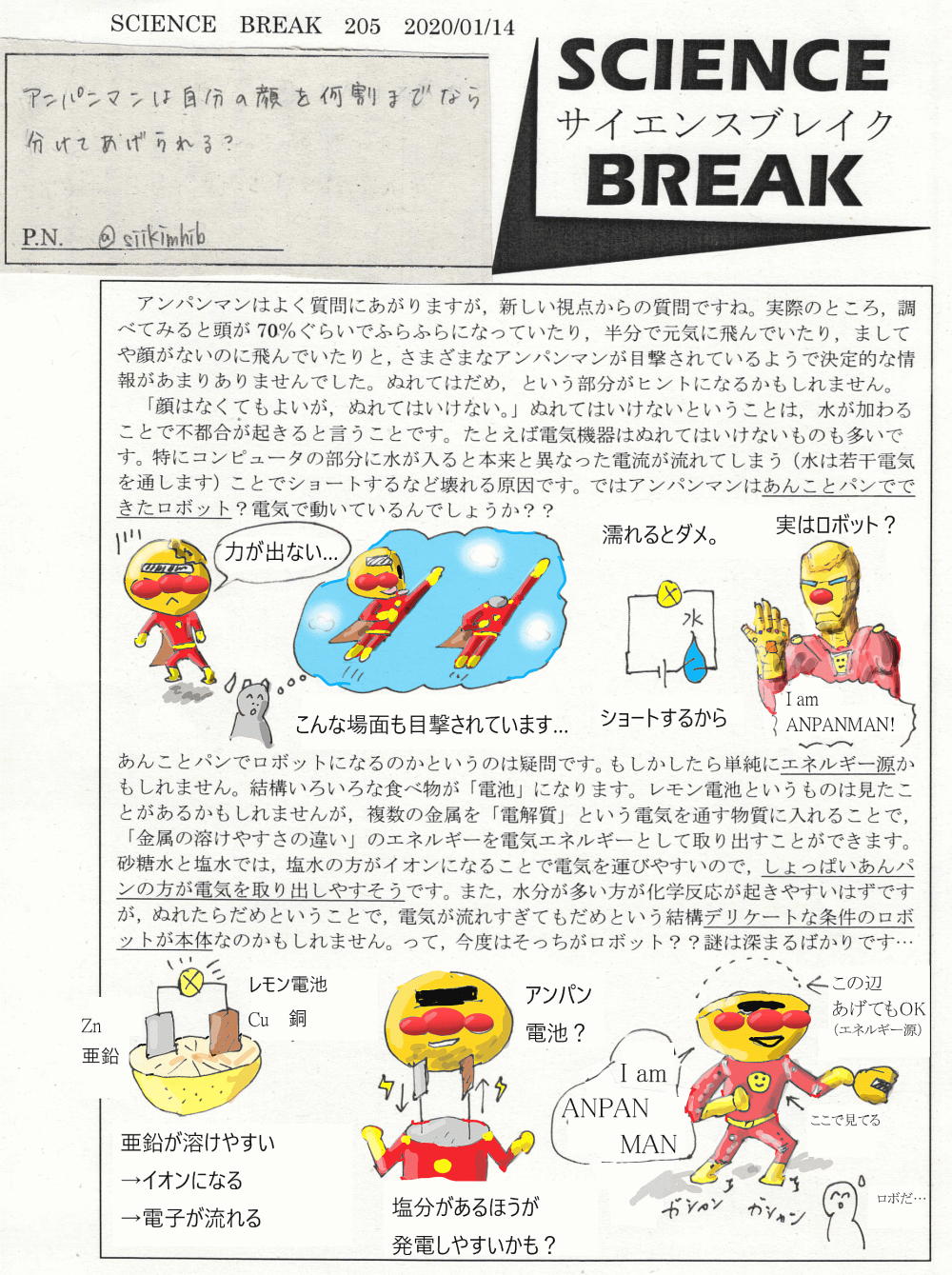

サイエンスブレイク205「I am ANPANMAN(アンパンマンは自分の顔をどこまで配って大丈夫か)」

アンパンマン,どこまで顔を配って大丈夫なんでしょうか?力が出ない…とかいう割には,顔が欠けていたり,なかったりする状態でも飛んでいる姿も目撃されているようで,よくわかりません。濡れたらだめ,という点では,機械類が思い浮かびます。ショートするからダメなんですね。となると,ロボットの可能性が出てきます…しかし,あんことパンでロボットが作れるかというとちょっと難しそうです。食べ物と電気の関係性を考えると,レモン電池などが思い浮かびます。電解質に異なる金属を接触させることで電気を生み出す電池になります。アンパンの部分が電池になるのであれば,体の部分がロボット,電池部分がアンパンで,ただし電池はあかかなデリケートで濡らしてはダメ(でも,部分的に分ける分には本体に問題ない)という妙な構造のロボの可能性も…

2020.04.18

コメント(0)

-

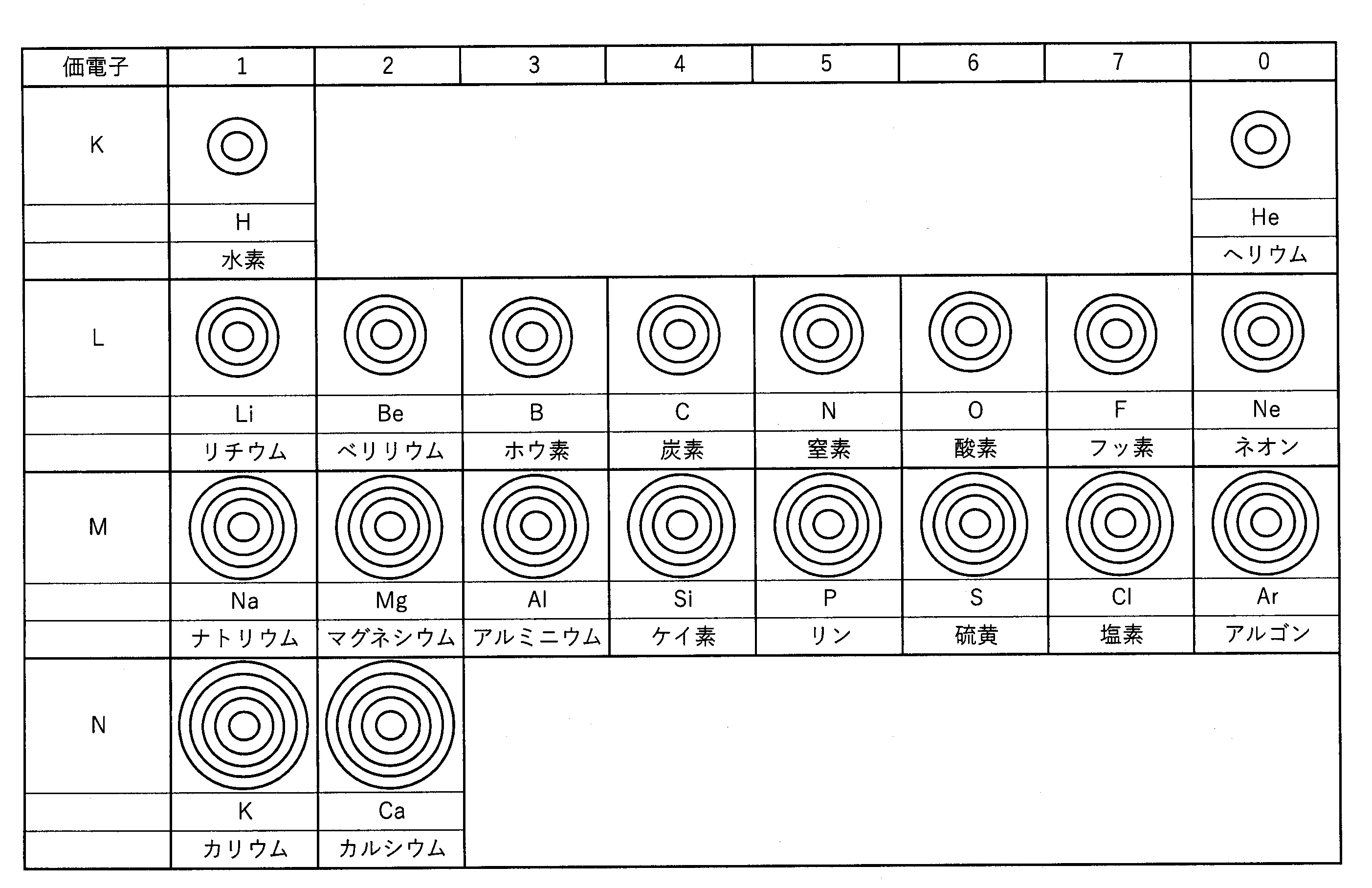

化学基礎 練習プリント 電子配置

超基本,電子配置の練習プリントです。記入して練習しよう。(クリックで拡大)

2020.04.17

コメント(0)

-

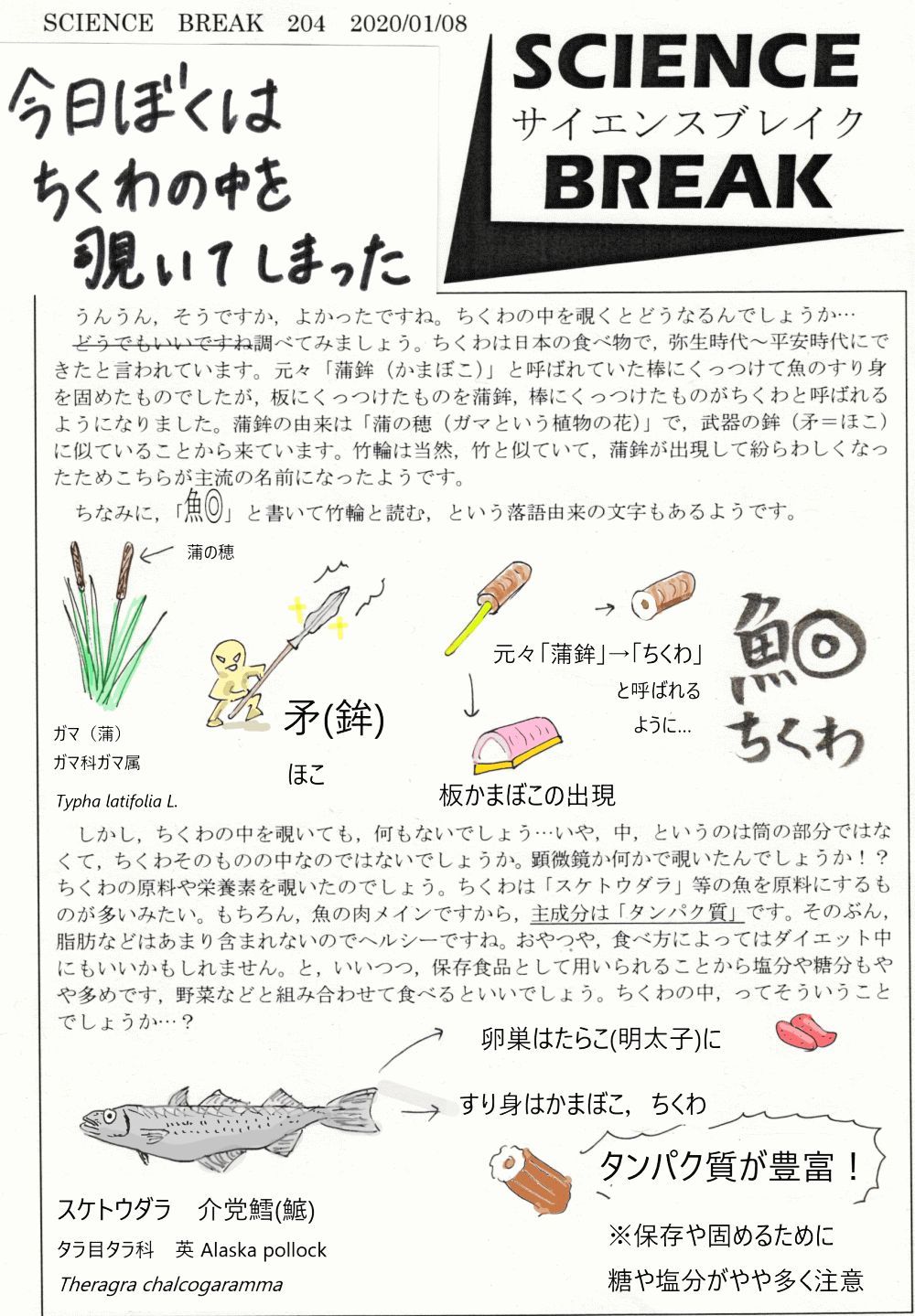

サイエンスブレイク204「今日ぼくはちくわの中を覗いてしまった」(ちくわって何?)

ちくわとは,何でしょうか。元々,ガマ(蒲)の穂に似た形をしている,練り物を棒に着けて焼いた食べ物が「蒲鉾」と呼ばれていましたが,「板かまぼこ」の出現により蒲鉾という名前がとられていく形で,竹の輪に似た「ちくわ」と呼ばれるようになってきたようです。「魚◎」という「ちくわ」という漢字が俗にあるようですが,落語を由来としたジョークの文字というものの様です。しかし,ちくわの中を覗いても当然なにもありません。ちくわそのものの構造を顕微鏡でのぞいたところで,タンパク質が見える…?とは思えませんが…とりあえず,ちくわの原料はすけとうだら,タンパク質が豊富ですが,練り物の特性上,糖分や塩分はどうしても多くなってしまうので食べすぎには注意です。

2020.04.02

コメント(0)

-

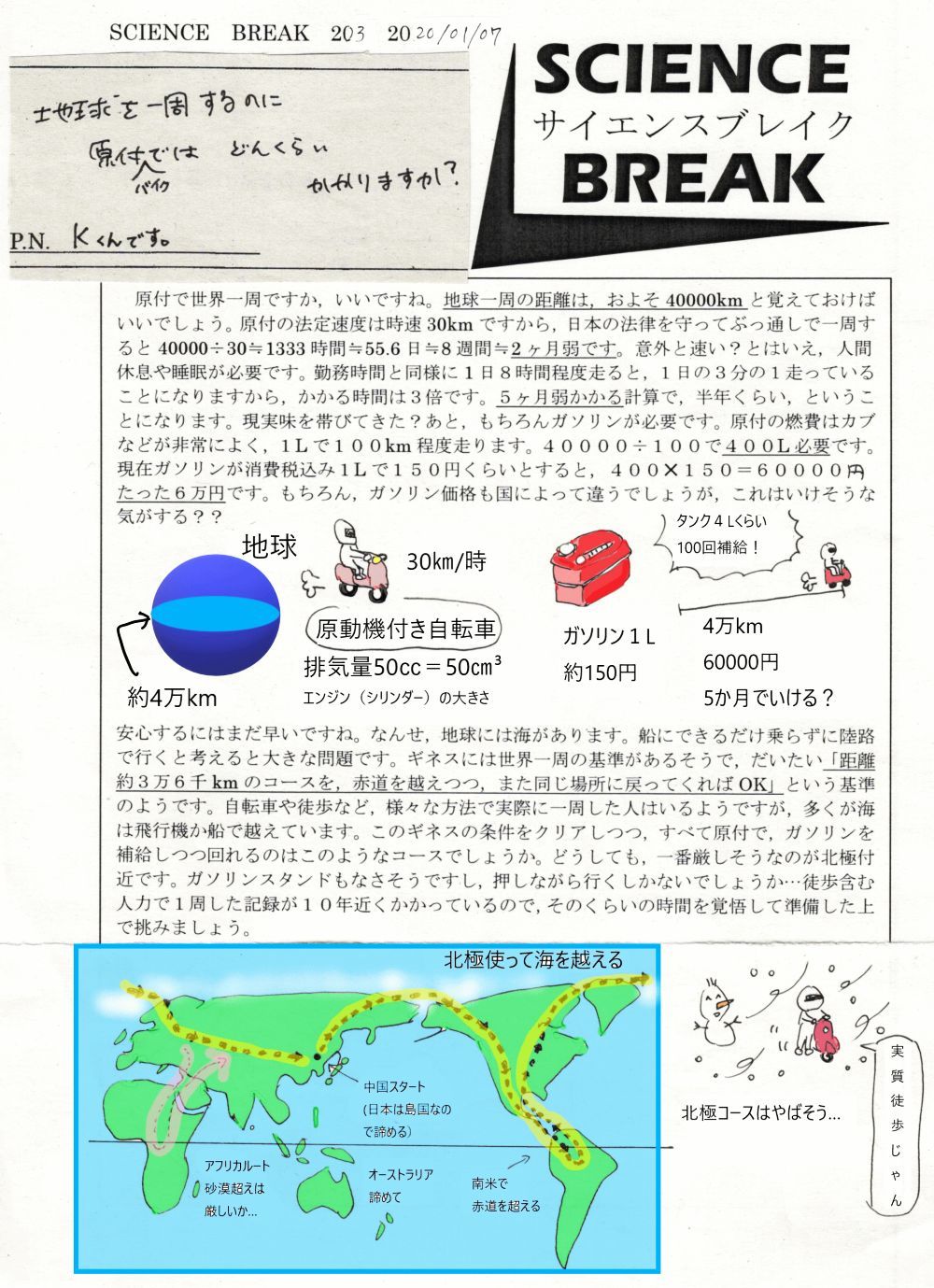

サイエンスブレイク203「原付で地球一周するには?」

原付で地球一周,4万kmを,法定速度30km/時だと2か月弱,しかし,これは走りっぱなしなので一日8時間走ると5か月ちょっとです。原付の燃費はいいので,ガソリン代も6万円程度。これならいけそう?しかし,現実には海があります。また,世界一周には基準があるようで,ギネスブックによると「距離 36,787.559 km (北回帰線の距離)以上で赤道を通り、出発地点と完全に同じ場所に戻ってくることである。対蹠地を通る必要はない。 」だそう。対蹠地とは,ちょうど地球の裏側の土地という意味です。つまり,どうにかして一回赤道を超えて,あとは陸地をぐるっと回ればいいことになります。海を,北極海を使ってわたって(凍っているので)なんとか回ればよさそうです。中国から北上して北極を抜けて北米へ,そっから西海岸を下ってメキシコを抜けて南米にいき,赤道を超えたら再び北上,ニューヨークなどをぬけてカナダから再び北極へ。さらにヨーロッパにぬけて,シルクロードを通って中国へ。これで1周です。ガソリンスタンドがなさそうな気がしますね…,実質徒歩かもしれません。徒歩で10年くらいかかって回った記録はあるようです。頑張りましょう。

2020.03.01

コメント(0)

-

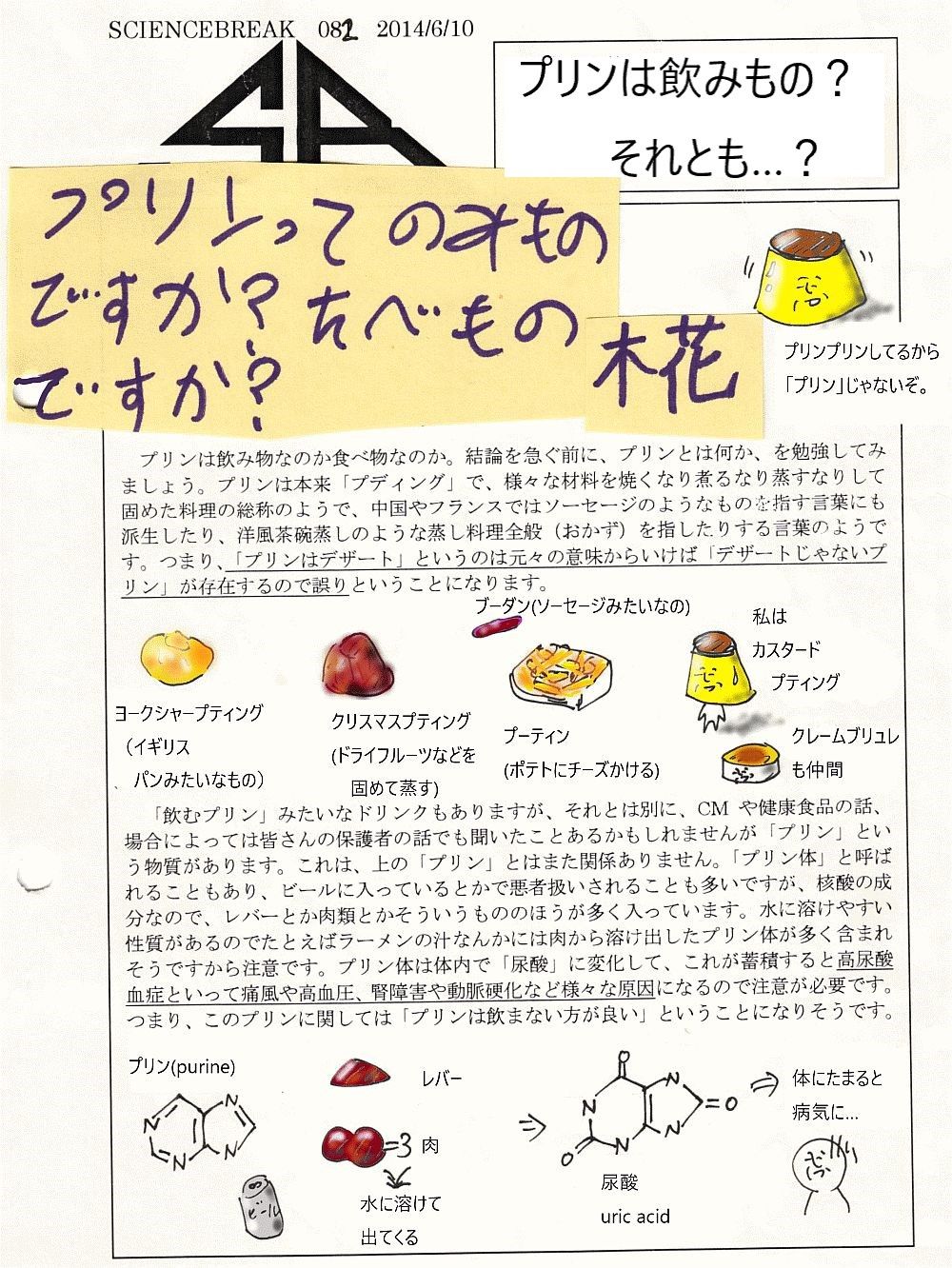

サイエンスブレイク082「プリンは飲み物?それとも食べ物?」

プリンは飲み物か?食べ物か?という質問です。プティング,というくくりではいろいろあって,ヨークシャープティング クリスマスプティング ブーダン プーティン など,おかず的なものも含めていろいろあるみたい。我々になじみ深いのは「カスタードプティング」です。しかし,飲むプリンとは…?もしかしたら,報道等でも話題にあるような「ビールにプリンが入っている!」とかいう奴の話かもしれません。プリン体と呼ばれる化合物の仲間で,「核酸」すなわちDNAの成分などに多く含まれます。これが体内で「尿酸」に変化して,痛風,高血圧などの原因になるようです。ビールはともかく,おつまみになるような肉などにも多く含まれるので,大人の人は注意が必要です。プリンは飲みすぎ注意,というはなしになるでしょうか?

2020.02.24

コメント(0)

-

サイエンスブレイク061「ゾワゾワして振り返ると奴がいた…(超能力ってあるの?)」

超能力は非科学的!と思いますが,振り返るとゴキブリがいた!というのは超能力ではないかもしれません。人間の視界は諸説ありますが200°くらいまであるそうで,日ごろほとんど見えないわけですが若干後ろ側まで視界に入っていることになります。なので,ほとんど意識に上らない視界のギリギリをゴキブリが通っている状態を「ゾワゾワ」として感じることはできるかもしれません。「気配」なんてのもそういうやつかも?さらに,目ではなく「聞こえて」いる可能性もあります。耳の感覚は虫が動く程度の振動も一応受け取ることができているようです。もちろん,それが「聞こえた!」となるには,その振動が脳に伝わって処理されないといけないわけですが,普通小さすぎる音は「ノイズ」として除去されているようです。(そうじゃないと日ごろからいろんな音が聞こえすぎて大変です。)ということは,カサカサ動いた音が(意識はしないものの)一応,脳まで届いていて,それが「ゾワゾワ」になっているのでは…?

2020.02.19

コメント(0)

-

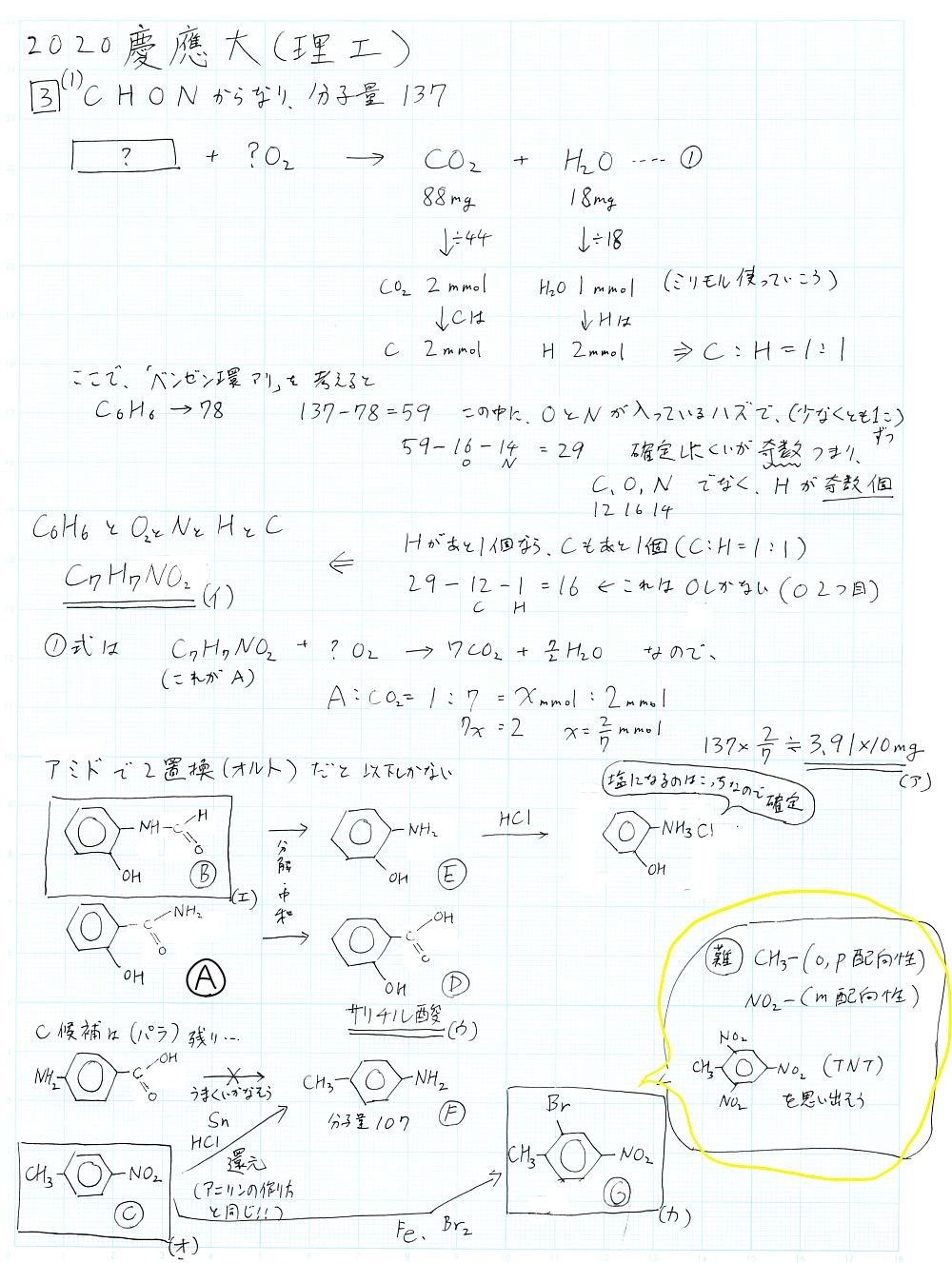

【入試解説】慶応大学理工2020化学【3】アミノフェノール・アミド・油脂など

もんだいは こちら などからどうぞ。(1)はCとHが同モル,NとOを含みベンゼン環ありの137,というカギをうまく使って進めていく。若干あてずっぽうさがあったほうが早く進む。アミドがあまり見慣れない形なので戸惑いそうだが,原子数が少ないのでパターンは限られる。後半の「配向性」が難か。受験生で差が出たかもしれない。(2)はイージー。(3)は油脂なので出てくる数字が大きくなる。丁寧に素早く処理したいところ。中身は難しくない。

2020.02.17

コメント(0)

-

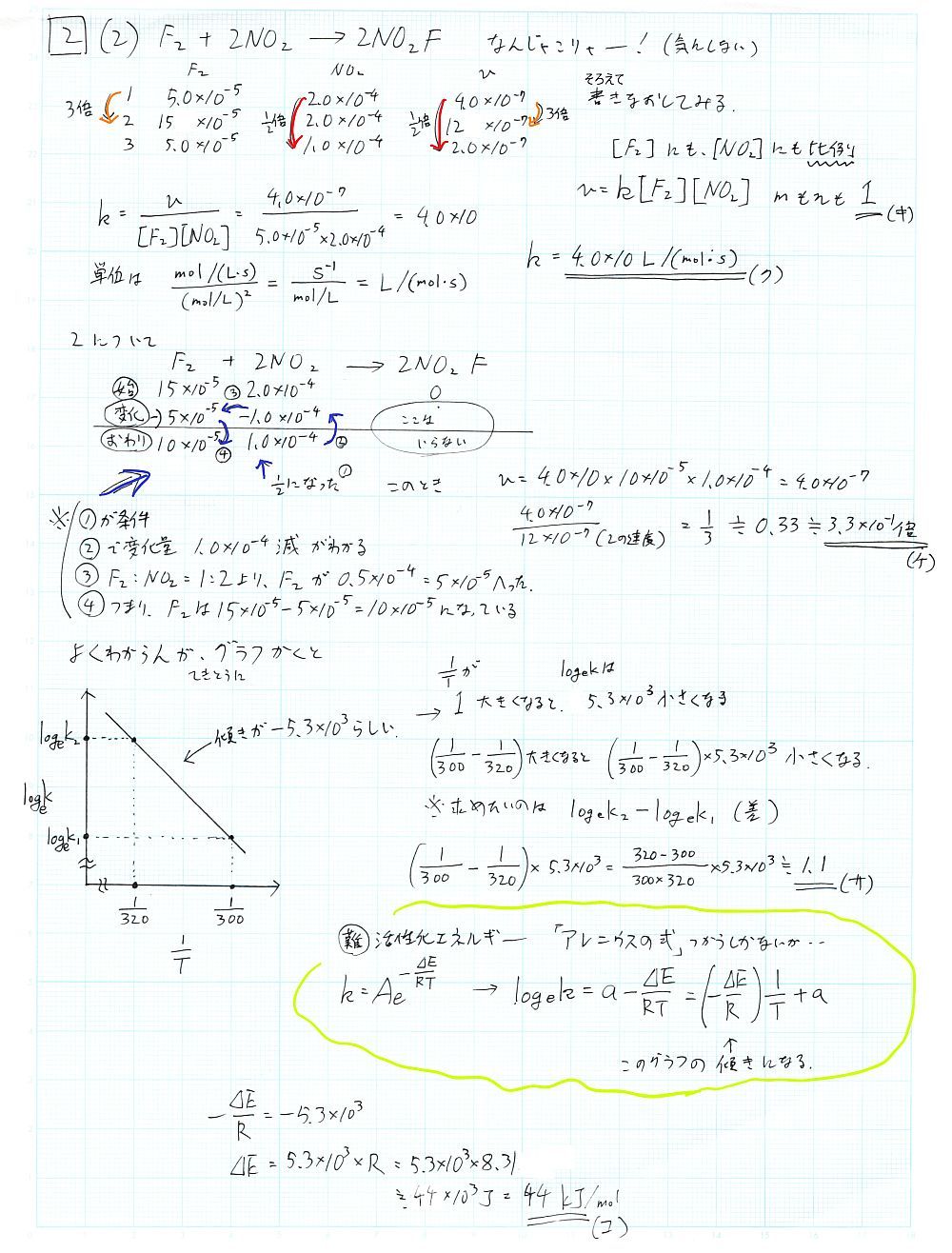

【入試解説】慶応大学理工2020化学【2】(2)反応速度・アレニウスの式

問題は こちら などを参考に。フッ化ニトロイルというビックリする題材だが前半はストレートに行く反応速度の問題。対数を使うあたりがちょっとやりにくいが演習してれば大丈夫。ただし,最後のほうの「活性化エネルギー」を求める「アレニウスの式」は暗記になってしまう。教科書範囲外なのでなかなか…難しい場合は捨て問になってしまうが,ほかは十分得点できる問題だ。

2020.02.17

コメント(0)

-

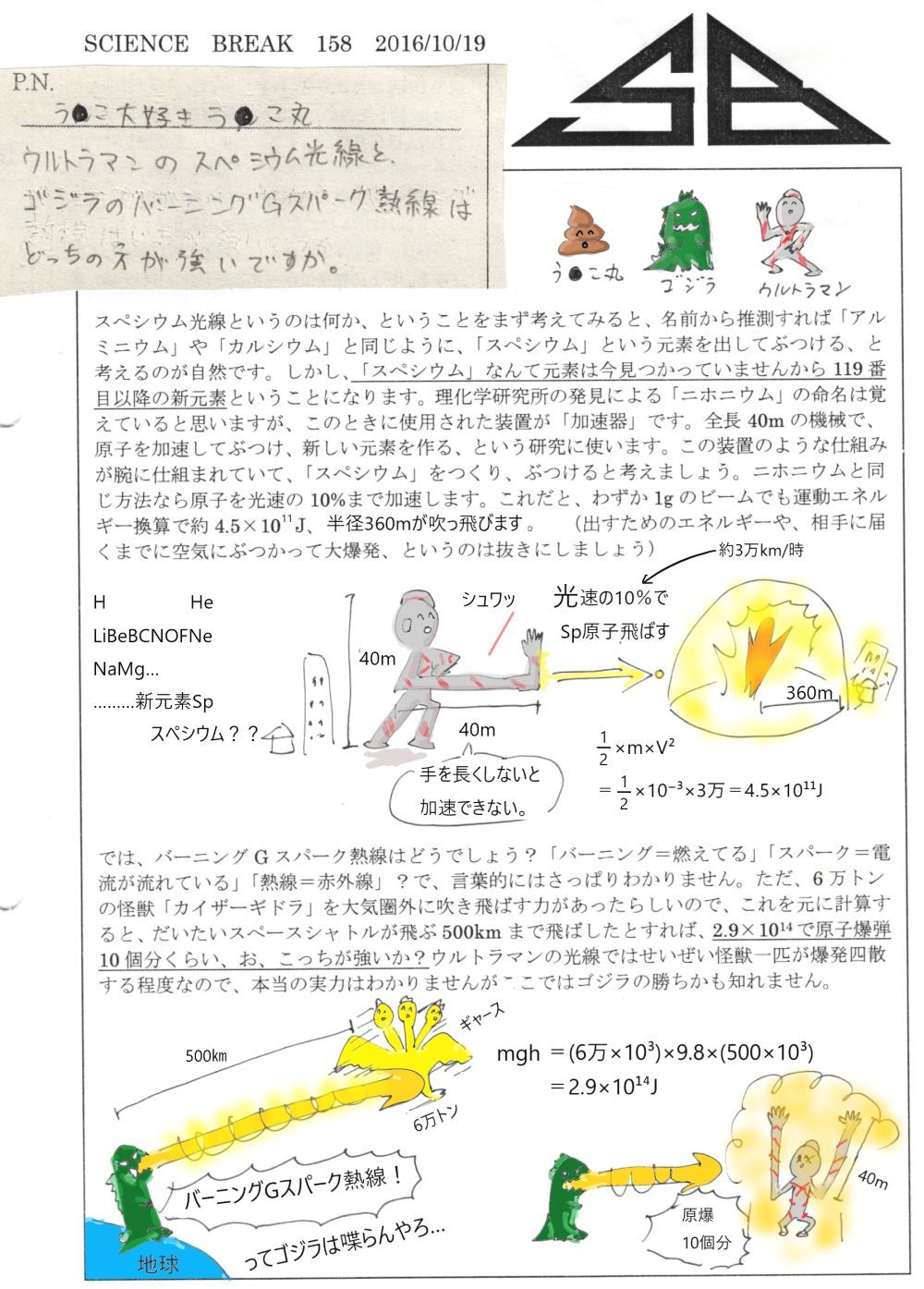

サイエンスブレイク158「スペシウム光線とゴジラの光線どちらが強い?」

ウルトラマンのスペシウム光線,「スペシウム」という元素はないので,仮に119番目以降の新元素と考えましょう。粒子を加速してぶつけることでスペシウムを作れるのなら,「加速器」という装置が腕に仕込まれているのかもしれません。日本でつくられた「ニホニウム」を作った時の加速器が長さ40mあったとのことなので,腕の長さが40mくらい。だいたい身長と一緒です。これで1gのスペシウムを光速の10%で打ち出すと,運動エネルギーだけで半径360mを吹き飛ばすことができます。(本当は,原子が崩壊するエネルギーや,空気とぶつかった際に出るエネルギー,衝撃波なども発生するはずです。)ゴジラはどうか。6万kgの怪獣を宇宙まで飛ばしたそうです。およそ500㎞打ち上げたとして,エネルギーを計算すると原子爆弾10個くらい,スペシウム光線より3桁くらいエネルギーが大きいので,この対戦だとゴジラが強そうです。

2020.02.11

コメント(0)

-

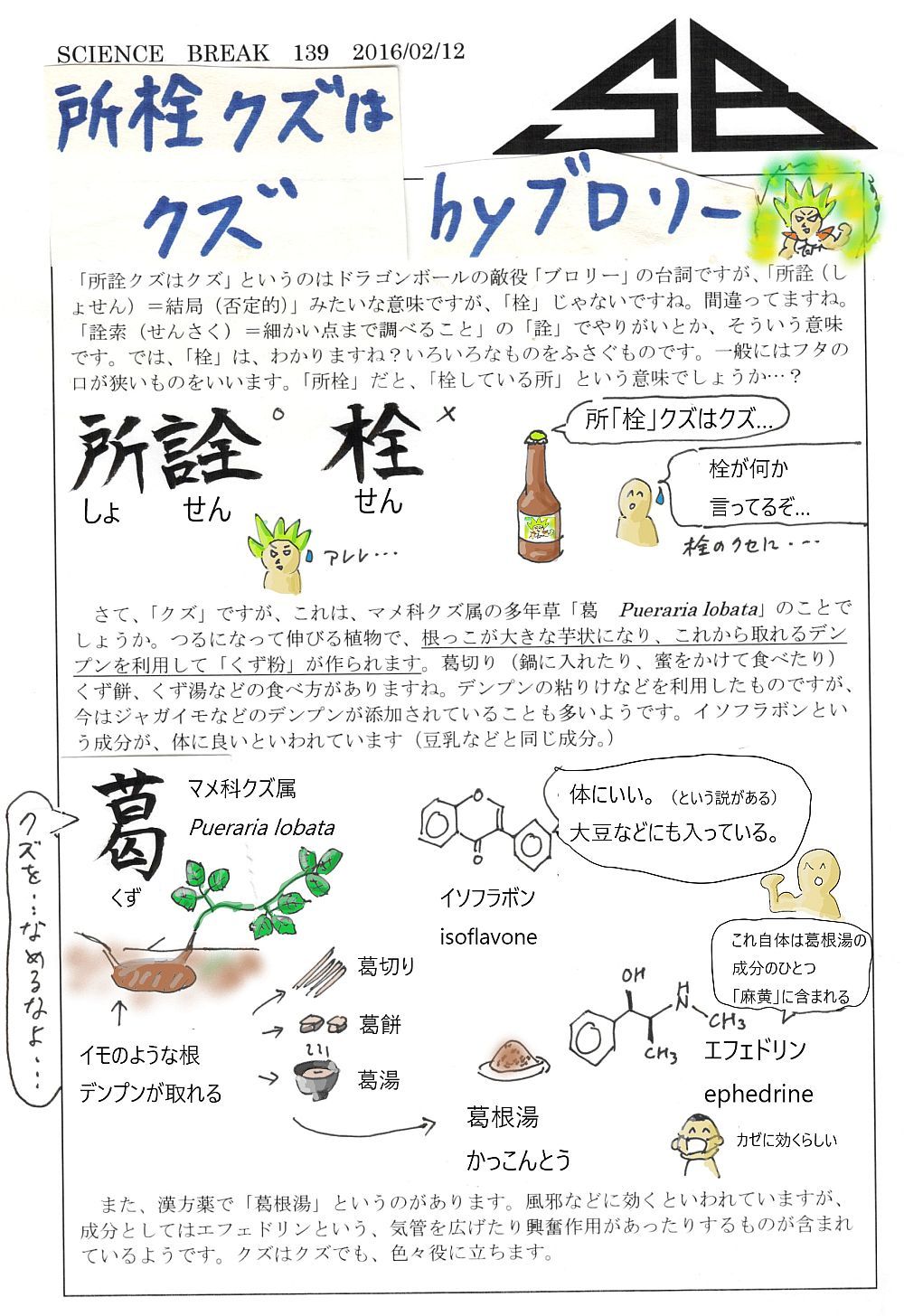

サイエンスブレイク139「所栓クズはクズ」(所栓?そしてクズとはなあに?)

ブロリーさんからの質問ですが,「所栓クズはクズ」だそうです。ただ,ブロリーさん,漢字が苦手なようで,「所詮」が正しいですね。「栓」だと,いわゆる瓶とかの栓になっちゃいます。「詮」だと,「詮索」するという言葉がある通り,細かいところまで調べるとか,やりがいとかいう意味になって,「細かく考えても結局のところ」,って感じの意味で「所詮」になるようです。さあそれはともかく,クズといわれてクズ(葛)も黙っちゃいられません。クズはマメ科の植物,根っこがイモのようになってたくさんのデンプンが蓄えられます。これが昔から葛切りやくずもち,葛湯などに用いられました。葛根湯などの漢方薬にも用いられ,多く含む「イソフラボン」などが体にいいといわれています。クズをなめてはいけませんね…

2020.02.10

コメント(0)

-

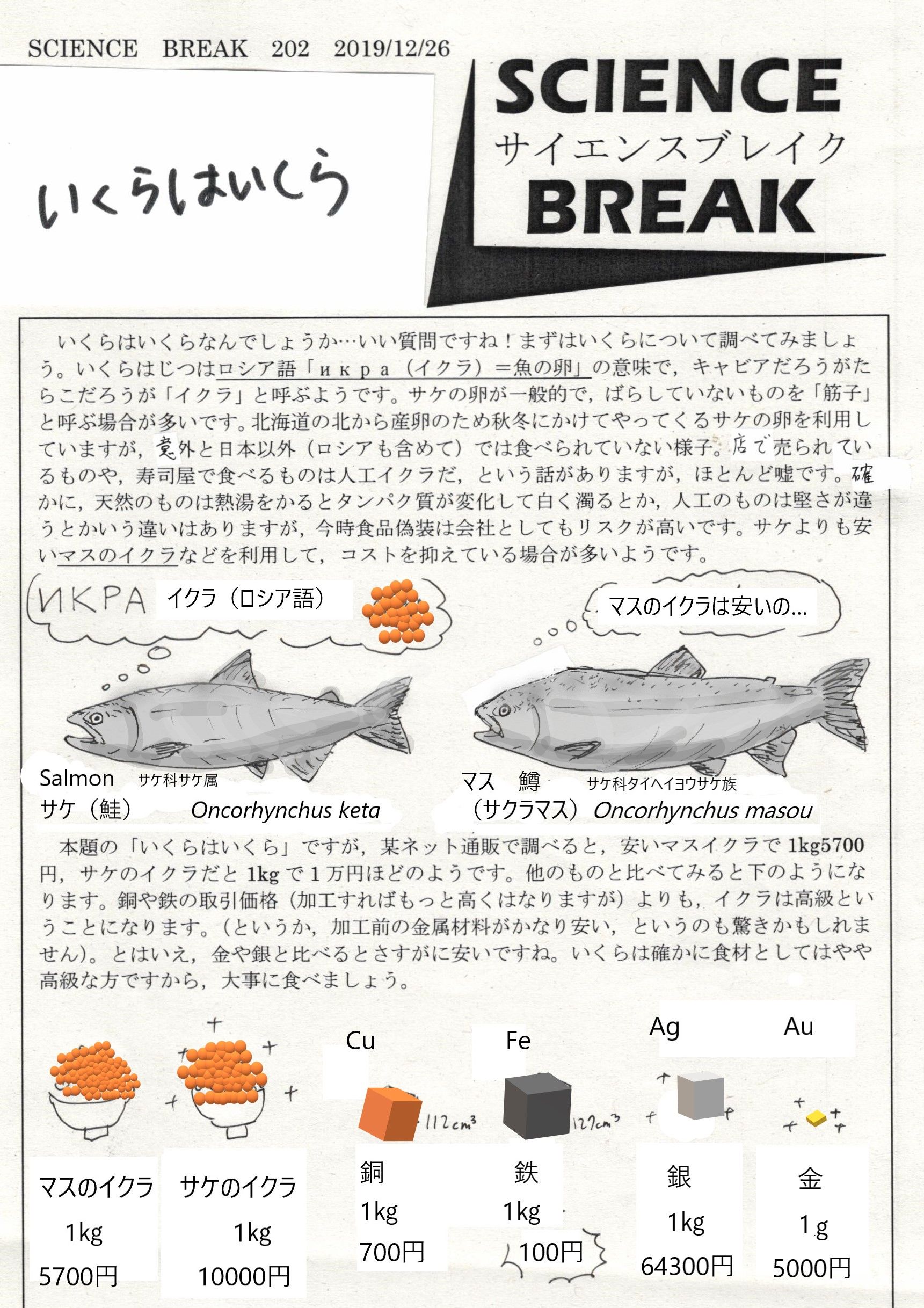

サイエンスブレイク202「いくらはいくら?」

「いくらはいくら?」イクラはロシア語の,「魚卵」という意味の様です。通常はサケの卵を「いくら」と呼ぶわけですが,回転ずしなど比較的安いイクラは「マス」のイクラを利用していることもあるようです。人工イクラというものもありますが,食品偽装は今時できないので,同じような技術を使ってジュースで作った人工イクラを「タピオカ」のようにしてドリンクにしたり,ドレッシングを入れた人工イクラを料理に使うなどの用途に用いられています。では,いくらなのか?という話ですが,マスのほうが半額くらいです。1㎏1万円を超える値段ですので,安い食材ではないでしょう。実際に銅や鉄のような金属の取引価格(加工前)と比べても,なかなか高いです。というか,意外と金属が安いのにもビックリです。ちなみに銀や金はさすがに高価で,銀はイクラの6倍以上,金は数百倍ですから,いくらはいくらといってもさすがに金や銀よりは安い,という話でした。

2020.02.07

コメント(0)

-

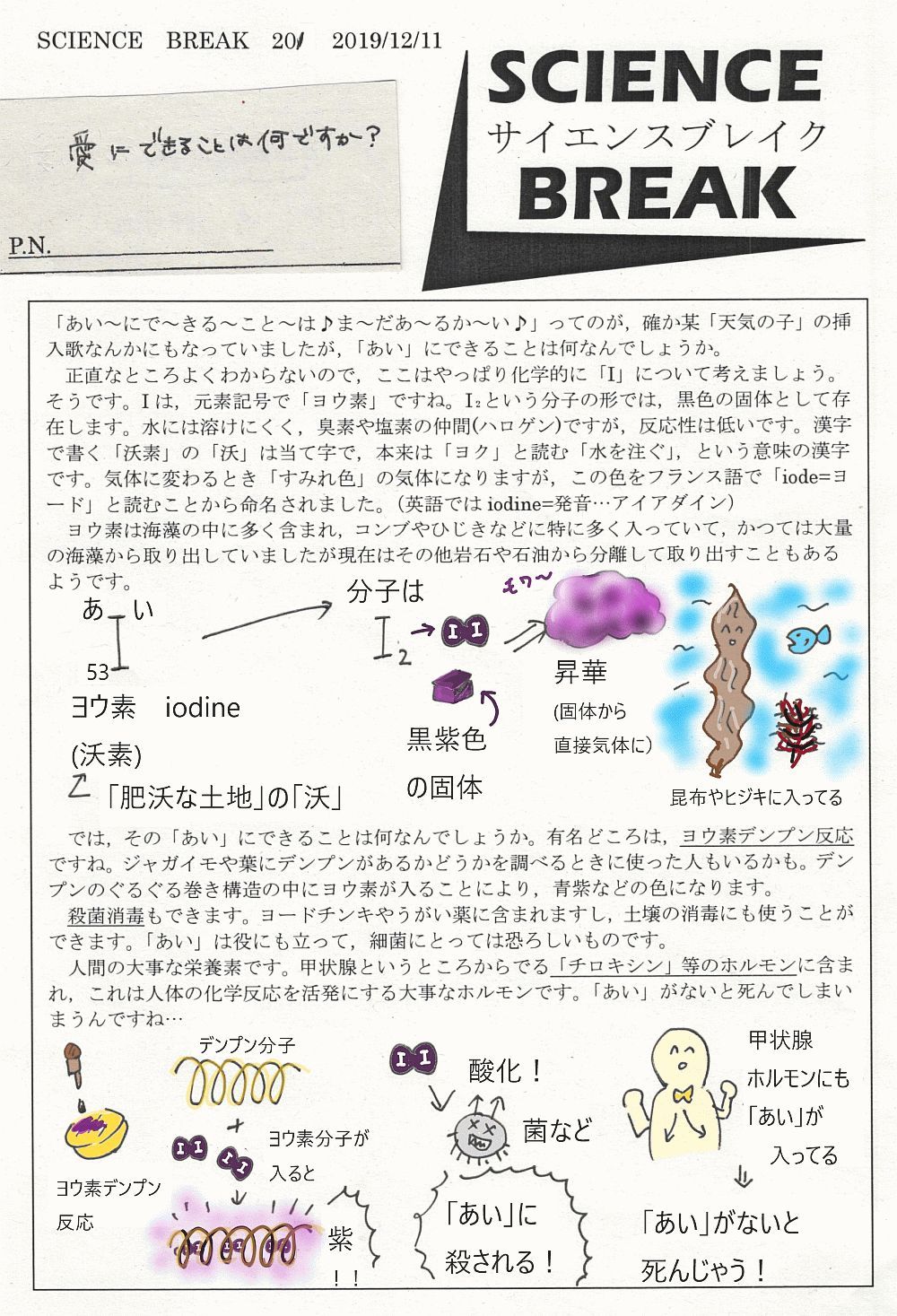

サイエンスブレイク201「あいにできることは 何ですか?」

愛にできること,だと化学的に難しいので,「あい」にしましょう。「I」ですから「ヨウ素」です。分子は I₂ ,黒紫色の固体ですが,加熱すると直接気体に代わる「昇華」の性質があります。この場合は紫っぽい気体にかわります。昆布やヒジキなどの海藻に含まれますよ。で,アイにできることは何か。まずは「ヨウ素デンプン反応」です。でんぷんの分子がヨウ素の分子の中に入り込むことで紫色に見えるようになる反応です。ジャガイモなどで,やったことがある人もいるはずです。また,ヨウ素の酸化力を生かして,殺菌にも使えます。「あいで殺す!」そして,人間の甲状腺ホルモン「チロキシン」にも含まれています。これは体の代謝を活発にするホルモンですから,不足すると健康に悪影響です。「あいがないと死んじゃうかも!」以上,アイにできることは色々ですね,という話。

2020.01.29

コメント(0)

-

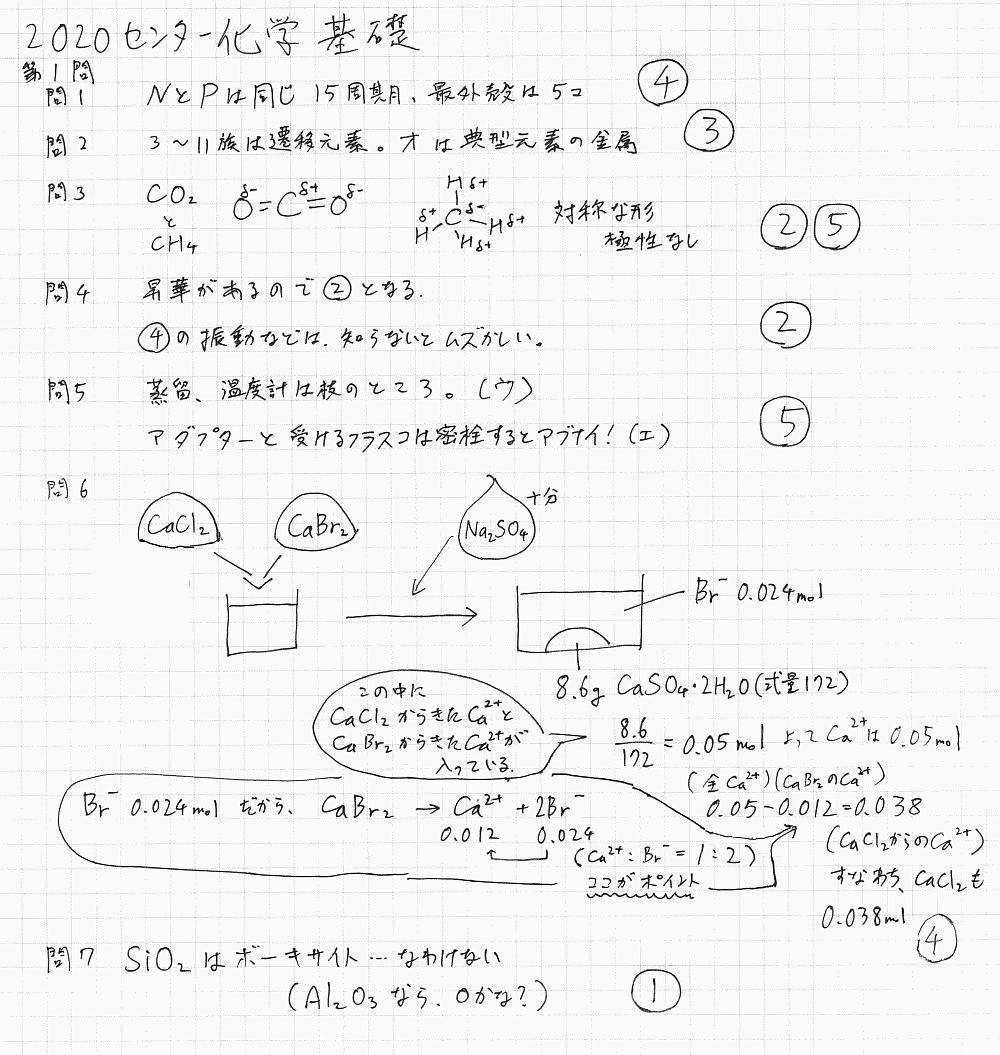

2020センター試験「化学基礎」解答解説速報

2020センター試験化学基礎の解説です問題はこちらなどを参考にしてください。【1】1~3 は基本事項4 は少し,マニアックな部分が。5 は,実験していれば大丈夫6 は,やや考えにくい。カルシウムの動きが見えているか?7 は基本的だが,考えすぎると落とし穴に落ちそう。【2】1 何を聞いているかがわかりにくい。2 これも,文章をしっかり読まないと間違えそう。3 よくあるpHジャンプだが,考える要素が意外と多くて時間がかかる。演習量で差がつくか。4 塩の性質についてはマークが薄くなりがち5 電池の酸化還元も結構盲点。確認しよう。6 イオン化傾向,さらっと通っただけだとやられそうかな…全体通して,文系選択者向けと考えるとやはりやや難化か。結構練習していないと取り組みにくいような,少し聞き方が難しい問題も増えていました。

2020.01.19

コメント(0)

-

2020センター試験「化学」(基礎じゃない方)解答解説速報

皆さんのご協力もあり,今年も某予備校よりも早く「解説」を公開できております。なにせ急ぎのもので字が乱雑だったりわかりにくい個所もあるかとは思いますが…ご意見いただければ補足訂正もしますので,よろしくお願いしますね。問題はこちらなどを参考にしてください。【1】1のハロゲン,すこし選びにくい。2の状態図は定番ではあるもののなかなかセンターでは経験不足か。3の文字式自体も定番だが,水素と窒素が同じ量,ってのをうまく処理できたかがキモ。4のトリチェリも定番だがセンターでは慌てそう。5の浸透圧も,慌てて「圧力差」を忘れてしまうとやられる。6はコロイドの知識。比較的やさしい。【2】1a 聞き方がちょっとひねっているが,中身は優しい。 bも,生成熱の定義さえ注意すれば大丈夫。2 エネルギー図でやると面倒なので,ヘスでさっと済ませたい。3 グラフが読めないときついが,読めれば即終了の問題。4 Iはルシャトリエだが,速度も考慮してグラフが読めるか。Ⅱも同様。5 聞き方が意地悪。二次の問題等で式変形などに慣れていれば早いけど…※1/26追記 Kのところを見間違えて10^-5で計算していましたが,⁻6ですね…pdfで見るとつぶれてしまって騙されていました(´;ω;`)訂正しました。【3】1 金属の性質は簡単2 酸化物の性質もそんなに難しくない。3 aは基本。bも,慌てず丁寧にやれば基本通り。4 これもカルシウムの基本事項。5 突然難しめの問題。ビビらずにファラデーに持って行けるかどうか。※2021/2/13 追記酸化物,過酸化水素の自己酸化還元でしたが,二酸化マンガンに余計な解説があったので訂正しました。ありがとうございます。【4】1 基本の選択は簡単2 ちょっとnの使い方が独特。分子量もおいてしまったほうがスムーズかと。3 芳香族の基本事項4 構造式をかいてみればよい。5 実験やったことない人が多いかも。ちゃんとイメージできているか。分液漏斗も。同位体でビックリしそうだが,聞いていることは難しくない,二次対策でそんな問題に触れていれば慌てず正解できそうだが…【5】1 合成高分子は定番,しかしゴムはマークが薄いかも…2 等電点,双性イオンなどについては押さえておきたいが,リシンの電離はちょっと難しい。【6】1 暗記というかんじ,知らないときつい。2 あわてず,3.5:1をうまく使えたか。文字を減らす流れで。【7】1 やっぱり暗記。なかなかねえ。2 あえてのマルトースでひと手間難しい。できれば【6】のほうが素早く解けたのかもしれない。というわけで,全体を通してやや難化か。計算の手間とかよりは,少し聞き方に癖がある問題が多かったようにも思うぞ。

2020.01.19

コメント(4)

-

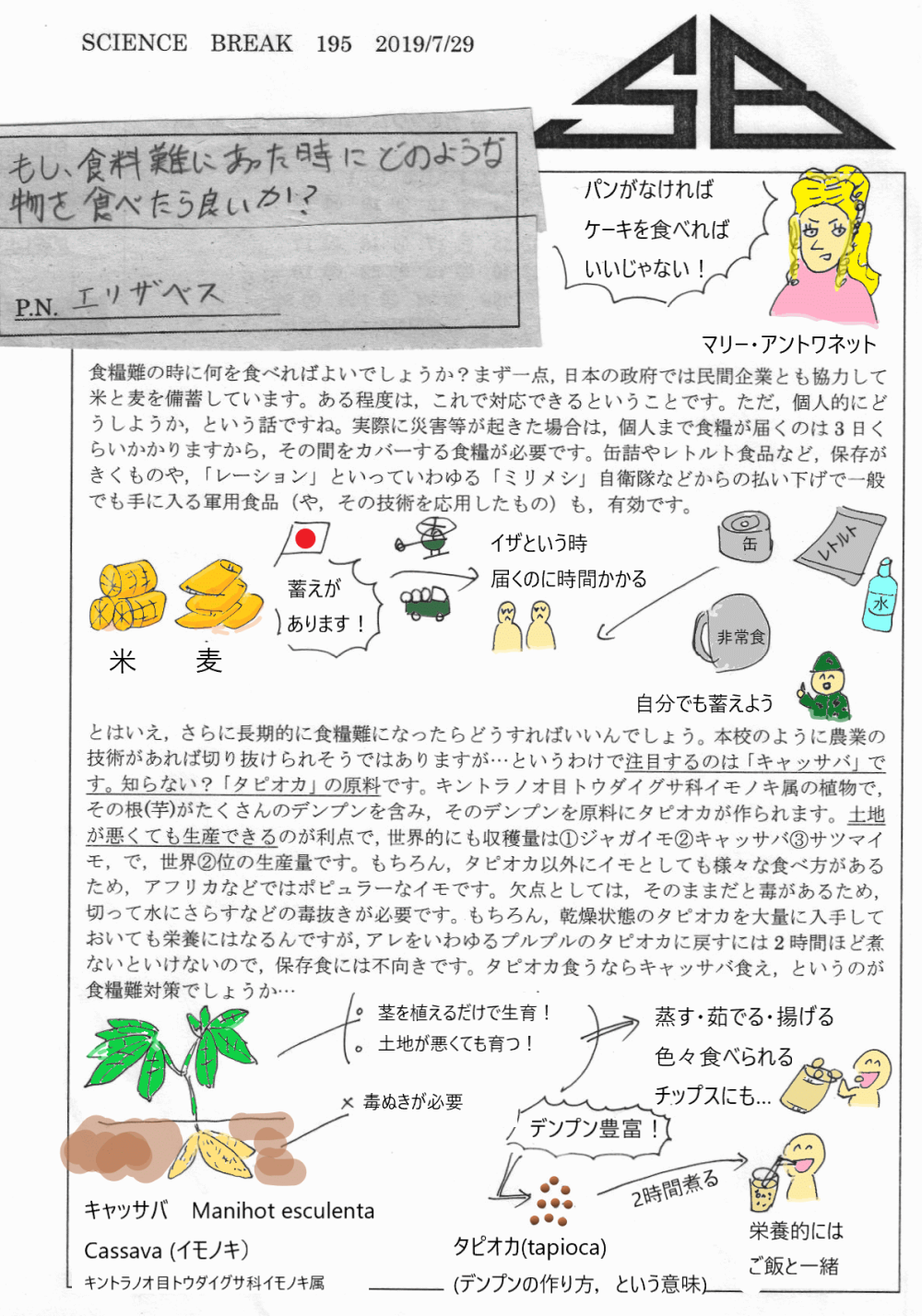

サイエンスブレイク195「もし食糧難になったら何食べる?」

食糧難になったとき,一応わが国には備蓄があります。とはいえ,ライフラインの断絶などで手に入るまで時間がかかる可能性はあります。このため,少なくとも一週間程度はレトルトや缶詰などの非常食を用意しておくと安心です。もっと長期的な食糧難になったらどうしましょう。イモの仲間は結構土地が悪くても育てやすく,特にキャッサバは世界2位の生産量,いわゆるタピオカでんぷんとしても利用されます。蒸したり茹でたり,揚げたりして熱を通し,毒ぬきして多くの国で食べられています。タピオカに加工してしまうと,2時間も煮ないといけないのであまり非常食としても不向きではありますが,食糧難を救うのがキャッサバ(タピオカ)かもしれません。

2020.01.12

コメント(0)

-

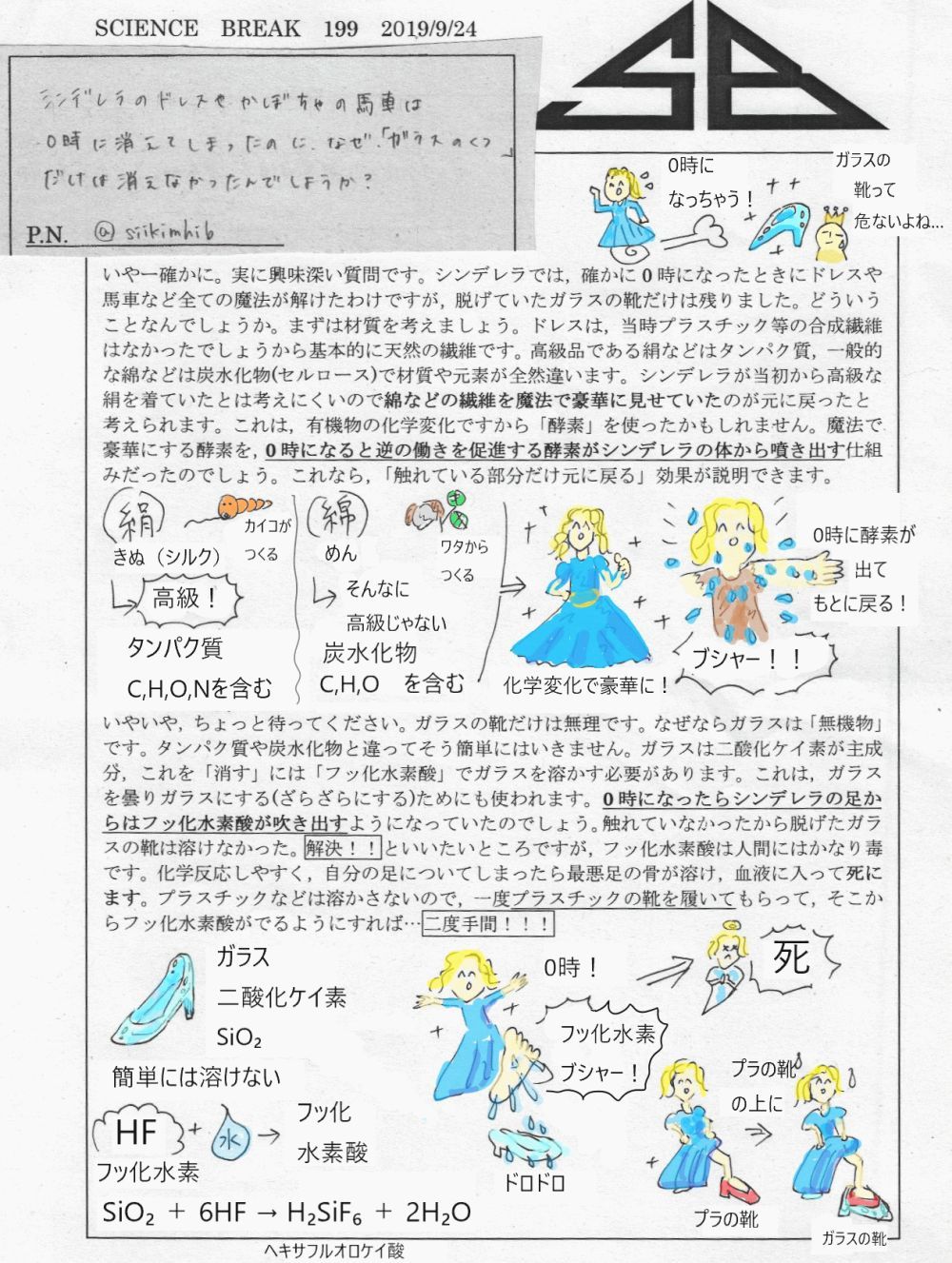

サイエンスブレイク199「0時にドレスは消えて,ガラスの靴が消えないのはなぜ?」

いい質問です!0時に魔法が解けて服は消えるのに,靴は残っているわけです。不思議です。シンデレラに接触している部分だけ変化するとすると,シンデレラの体から何かが出ていると考えるのが自然です。元の服はおそらく高価なものではないので,綿などだと考えられ,これをシンデレラの体からでる酵素で豪華に変化させ,再び別な酵素で元に戻すような仕組みでしょう。しかし,ガラスの靴は,生物の化学変化では難しいです。消化酵素などでも溶かすことはできません。フッ化水素という物質で溶かすことができますので,フッ化水素を足裏から噴出すればガラスの靴は溶けます。ところがフッ化水素は有毒です,足の裏から出したら大変です。これを防ぐために,フッ化水素で解けないプラスチックの靴を履き,そっからフッ化水素が出るようにするといいですが…二度手間!!

2019.12.30

コメント(0)

-

【予想】2020センター試験化学・化学基礎【がんばれ】

2020年センター試験を予想しています!2019出題されていない部分を中心にピックアップ。責任はとれませんが,書いてある分野等で苦手がある人はつぶしておいて損はないはず。頑張ってください!【化学基礎】【1】XとXCl₂で原子量…みたいなのはありそう。電子親和力,電子配置,日常からは…合金など?【2】グラフ問題,溶解度とか?メスフラスコ(適切な濃度の調整),器具を確認しようオーソドックスな中和滴定(ビュレットがらみもみておく)水酸化ナトリウム水溶液あたりの電気分解?(余裕があれば電池を確認) 【化学】【1】塩化ナトリウム格子(いつもの面心体心はやっててあたりまえ)ヘンリーは今年もあるかな?PV=nRTのグラフ(分子の体積・分子間力によるずれ)アボガドロ数求めよう(単分子膜))【2】燃焼熱等を利用してヘスで生成熱を求める(炭化水素?)公式的な,反応速度(グラフ?)NOとNO₂などの標準的な平衡・電離平衡Kaや水のKwもみておく文字で電気分解の計算(水?)燃料電池【3】アルミ,ボーキサイト,両性元素(金属イオンの分離もあり?)硫酸からみ(接触法),塩素生成からの,乾燥材など。アンモニアソーダ法もあやしい。過マンガン酸カリウムの酸化還元反応【4】クメン法かジアゾカップリングアセチレン→ビニルアルコール→アセトアルデヒド【5】デンプン,グルコース(スクロースも)【6】ナイロン,ゴムは…どうだろう?【7】アミノ酸の反応(キサントプロテイン反応など)等電点油脂のほうが危なそう(平均分子量,けん化)

2019.12.30

コメント(0)

-

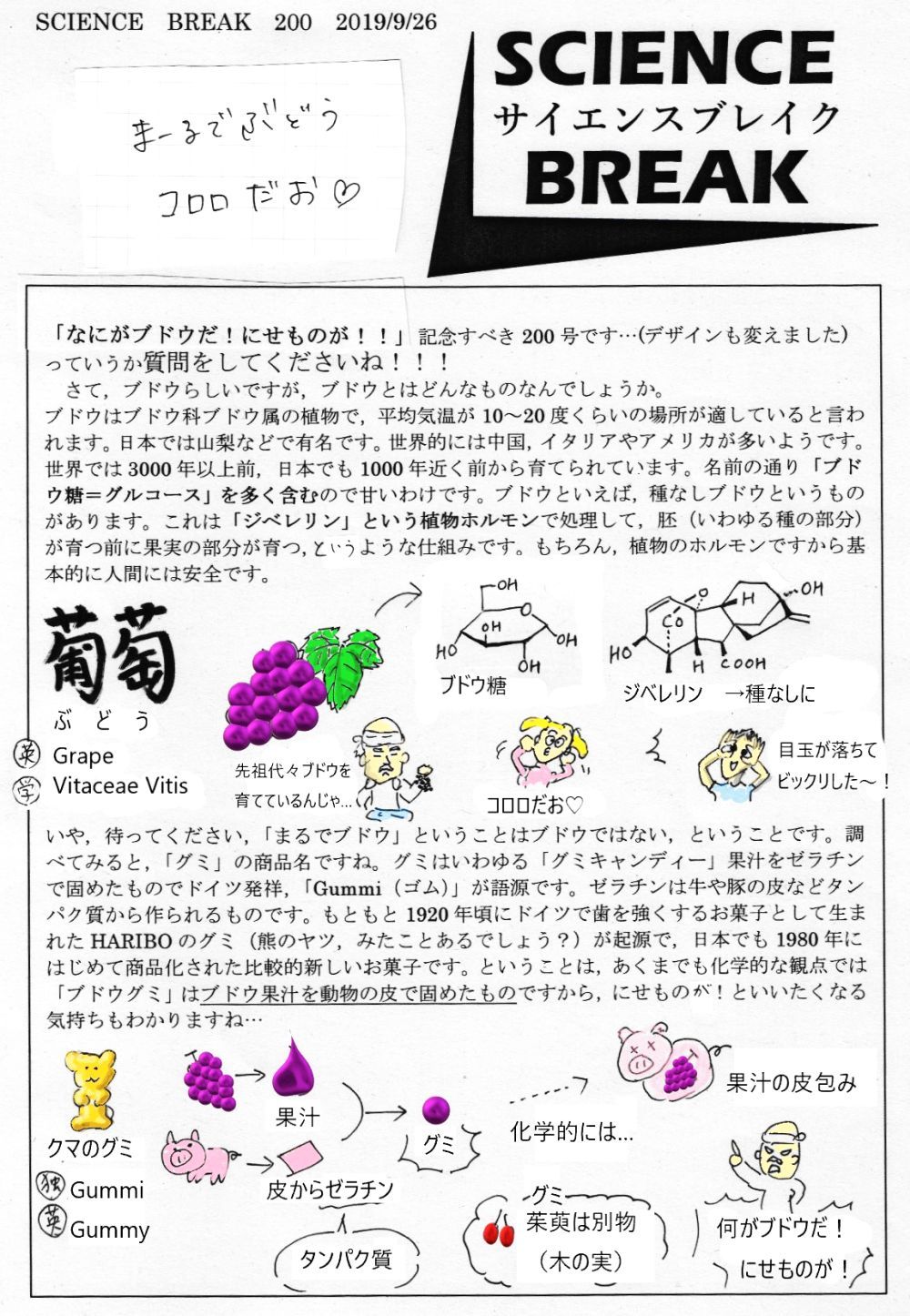

サイエンスブレイク200「まーるでぶどう,コロロだお♡(ブドウとグミって何?)」

なかなか「質問」らしい質問が届かない「サイエンスブレイク」質問に答えて200号,の内容を紹介します。(こっからロゴも変えました)おそらく,グミのCMです。ちなみにブドウ,大昔から育てられている(聖書にもワインが出てくる)とか,ブドウ糖はもちろんブドウに多く含まれるとか,種無しブドウを作るジベレリンはホルモンの一種,人間には安全,だとかいう話があります。しかし,グミのCMなので,グミも考えると,元祖グミキャンディーは有名なHARIBOらしく,語源は「Gummi(ゴム)」ゼラチンで固めてあり,ゼラチンは豚の皮などから作られるたんぱく質。つまり,「まるでブドウのグミ」は化学的には「果汁の皮包み」ということに…

2019.12.18

コメント(0)

-

化学授業ネタ004時間目「理科通信を作ろう…サイエンスブレイクとは」

こんにちは,とある化学教師こと,宮元です。いつもと違った出だしですが,今回は「理科教育アドベントカレンダー」に参加させていただいているので,はじめましての方こんにちは,という感じです。12/25まで毎日理科関係のブログが更新されるという面白い企画です。ぜひご覧くださいね。私はこういったものです(html名刺です。)とはいえ,急遽書くことにした話題なので乱筆となっています,ご了承を…学術的な話は専門家の方にお譲りして,ちょっと軽いお話をいたします。というわけで,今回は「化学」から少し離れて「科学…サイエンス」の視点で見ていきます。紹介するのはいつもこのブログで掲載している「サイエンスブレイク」です。「理科通信を発行したらどうなるのか?」「意味があるのか?」「そもそもどんな理科通信を出すのか?」「ためになるのか?」みたいな話をつれづれに書いてみたいと思います。サイエンスブレイクとは何か?これです。いわゆる理科通信です。以前,南日本新聞さんにも取り上げていただきましたが,生徒の疑問に科学的に答えるというのがコンセプトです。たとえばひとつ紹介すると,こちらの記事でも掲載しているものです。そのほかの記事もありますので,ご覧くださいね。(以降の文章を読むなら,いくつかサイエンスブレイクを読んでおいてもらえるとわかりやすいと思います。)【サイエンスブレイク一覧】だからなんだよ,という話ですが,こういった理科通信を毎週~隔週発行してはや7年目,200号あたりまできております。ああ,読むのをやめる方がいそうですよね。でもいいです。何のために出すのか?正直なところ,現在の勤務校では「理科」はあまり重視されません。以前の勤務校では化学の教員として地方公立大から難関大まで入試に向けた対策をがっつりやっていて,生徒のモチベーションも高かったです。ところが現在の勤務校は専門校。大学受験は必要なく,いわゆる5教科よりも専門科目や各種検定の資格取得が重視されます。理科教員も私だけ,一人で専門外の生物や科学と人間生活も授業する状態です。加えて,なかなか義務教育段階で「授業」を50分座席に座って受けるという形式に慣れてきていない生徒もみられ,授業のスタイルを見直す必要に迫られました。ここで簡単な考え方として,授業を細かく区切るという方法があります。(また後日詳細は掲載するかもしれません。)10分(小テスト)+15分(講義)+5分(ブレイクタイム)+15分(講義)+5分(まとめ)集中力が保つ15分くらいを限界に,活動を切り替えていきます。これで,ちゃんと席について学習するという基本的学習習慣を少しずつ身に着けることもできます。で,間の5分,休憩=ブレイクタイムに雑談をしてもいいですが,つまらないので,やはり,理科に興味・関心を持ってもらいたいという点から始めたのが理科通信=サイエンスブレイクです。「質問BOX」を用意していて,そこに入る質問に答える形式でやっています。くだらなーい質問にも答えるのが,ミソです。科学的な考え方「実証性・再現性・客観性」を入れて生徒の疑問を解決します!と言いたいところですが,もっと根本的な部分「論理的」という部分を重視しています。疑問に対して,○○とは××なので,××を解決するには△△である。みたいな,根拠を明確にして,論理的にやや面白く疑問を解決していくわけです。結論から言えば,ためになっています。①いろいろなことに疑問を持つようになった。②疑問に対して自分で調べるようになった。③理科に興味を持つようになった。①について,学習意欲が低い生徒は世の中の何事にも大して疑問を持たず暮らしている場合も多いです。疑問を持つようになると,知識が増える楽しみを知る生徒も増えてきます。また,あまり「文章」を読む経験がない,教科書に拒否反応を覚える生徒も,うまくいけば手に取ってくれます。②については,簡易的な「自由研究」を課題として定期的に設定しています。自分で疑問に思ったことをレポート形式で調べてまとめるものですが,理科通信を参考に,「結構自由に調べて,論理的に解決していいんだ」という視点で文章にまとめる力がついてきます。(この辺も後日別記事にすると思います)③については,まったく理科に興味を持っていなかった生徒も,だれか同じ学校の生徒のくだらない質問をきっかけに,理科ってもしかしたら楽しいかも?と考えてくれているようです。主体的・対話的で深い学び,というのが叫ばれています。「疑問」をフックに,主体性を引き出し,教員との対話,友人との対話,自己との対話を深め,読んだり表現したりする言語活動につながります。そして,疑問についてより深く自分自身で(最初はネットでもなんでもいいんです)調べて深い学びへと入っていく,きっかけづくりとしての理科通信になっているのかなと自負しています。そんな難しい話でもなく,なんだか日ごろの授業でマンネリを感じている先生方教科通信を出すにもどうすれば?という方に,この,疑問解決というスタイルを提案して今回はおしまいです。(またサイエンスブレイクについては書きます。)

2019.12.02

コメント(0)

-

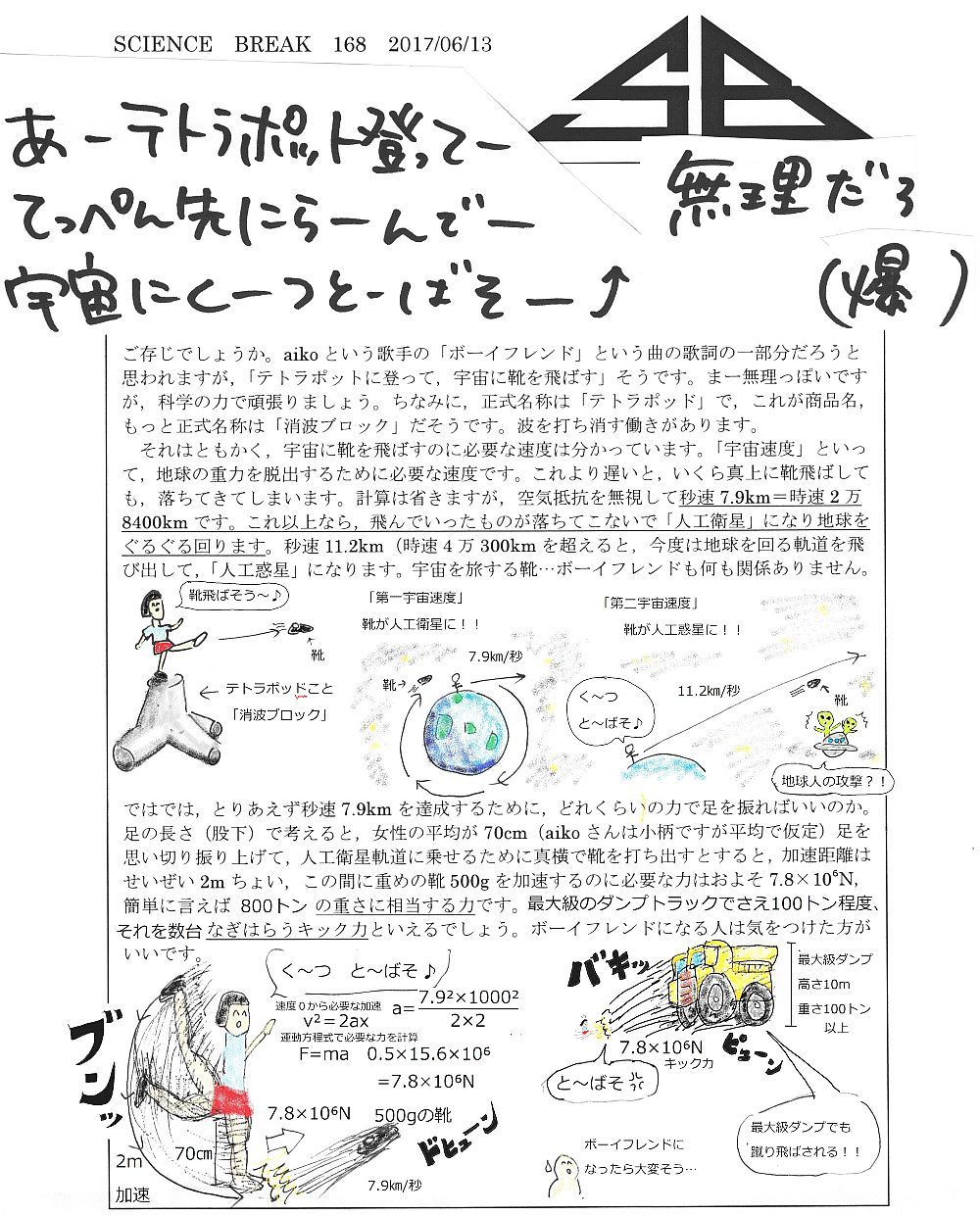

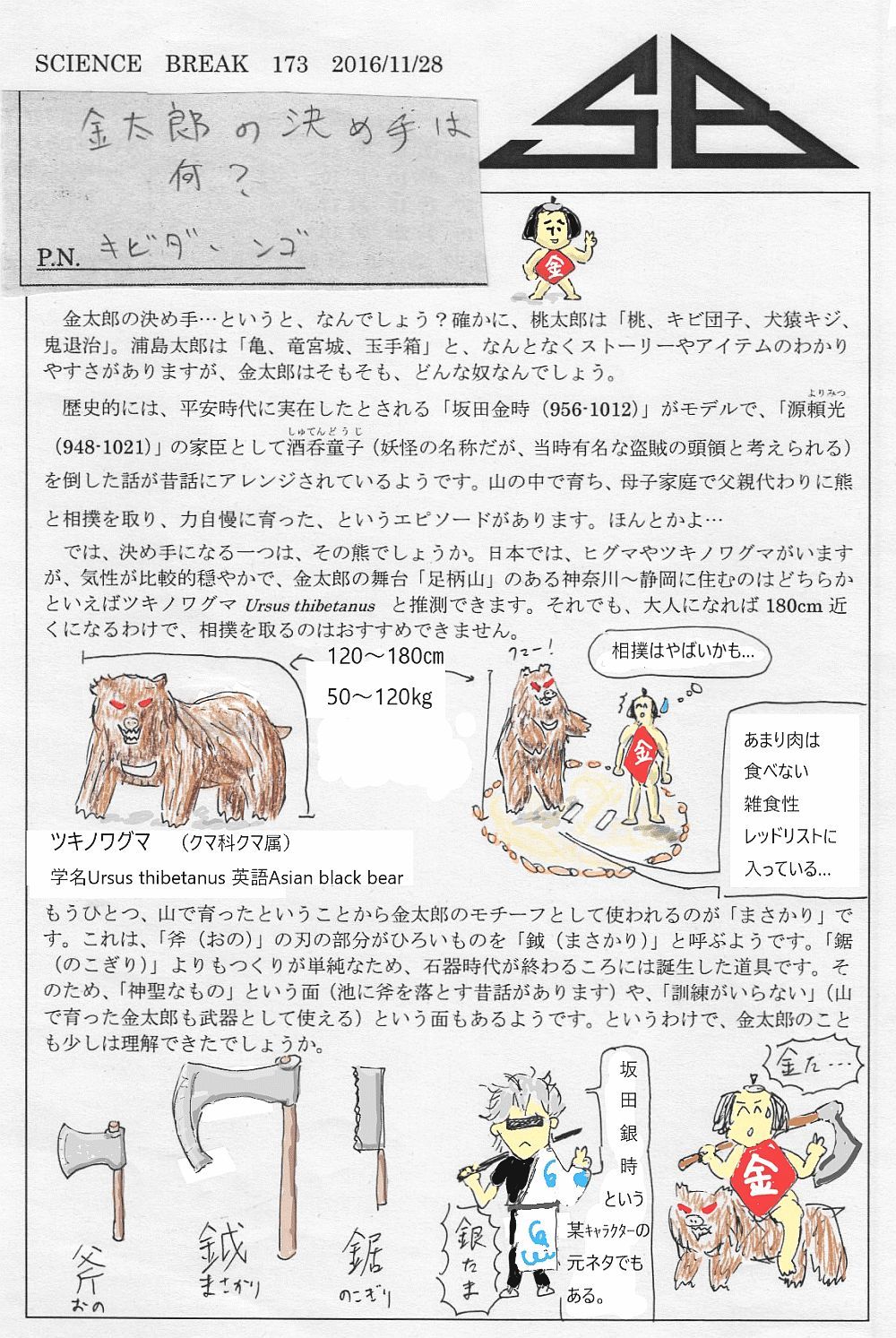

サイエンスブレイク173「金太郎の決め手は何?(クマは何クマ?まさかりとは?)」

金太郎の決め手,と言われても質問の意味がよくわかりませんが,桃太郎や浦島太郎に比べていまいちどんな奴なのかわかりません。モデルは平安時代の坂田金時,盗賊の頭領を倒した話が昔話にアレンジされたといわれています。クマと相撲をしたという話がありますが,日本に住むクマはヒグマ,ツキノワグマなどがいます。金太郎の歌にもある「足柄山」のあたりだと「ツキノワグマ」が住んでいると考えられます(だいたい神奈川~静岡あたり)。ヒグマと比べて穏やかではありますが,大きくなると体長が180㎝ほどにもなる場合があるので相撲を取るのはどうかと…また,武器として登場する「まさかり」ですが,斧のうち刃の部分が広くなっているものを鉞と呼ぶようです。のこぎりよりも作りが単純で,なおかつ昔から使われていて,刀よりも訓練がいらない武器として,山で育った金太郎にぴったり,ということにになったようです。

2019.11.17

コメント(0)

-

学級ネタ004時間目「働き方改革したいなら机を並べよう」

教員向け,学級ネタを長くやっていなかったのでたまには。ちょっとだけ。最近では,教員でもやっと「残業はよろしくない」という風潮もできてきて学校によって差はあるだろうが遅くまで残業する環境は改善しているはずだ。とはいえ,いろいろな問題は飛び込んでくる。教材研究や部活動,分掌や生徒指導,保護者対応などなど…でもそれって,急な仕事が舞い込むのはこの仕事特有ではない。ほかの仕事だって予想外の業務が舞い込むことはあるわけで,それでもうまくこなせる「バッファ」が必要だ。すなわち,日ごろの業務をいかに減らして,飛び込みの仕事を処理する時間をつくるかということ。特に担任があると,どうしても飛び込みが増える。私の場合のやり方ではあるが,担任は放課後机を並べよう。そんなことしなくても,とか,自主性が育たないとかいう意見もあるだろうが私はこれ。もちろん場合によっては簡単に掃除してもいい。10分もかからないから,それくらいの時間も捻出できないならどんな仕事もできない。効果は何か?①トラブルが減る 学習環境が整うことは,実際長時間を教室で過ごす生徒に思っている以上大きな効果がある。②異変に気付ける 机の汚れ,教室の汚れ,落書きなどが観察できる。生徒の様子や人間関係,精神状況も見ていけばわかるはずだ。「学習の記録」みたいなものよりもずっと役立つ。③きれいにしたほうがいいのでは?と気づかせる 自分の姿は生徒に見せても見せなくてもいいが,遅かれ早かれ生徒は「誰かが放課後に並べている」ことに気付き始める。そっからの持って行き方は担任の腕じゃないでしょうか。働き方を変えたいなら,仕事を減らすのも方法だが,「仕事が減るように仕向ける」ことも重要だと思いませんか。担任業務に苦戦している方はぜひ試してみて。

2019.11.07

コメント(0)

-

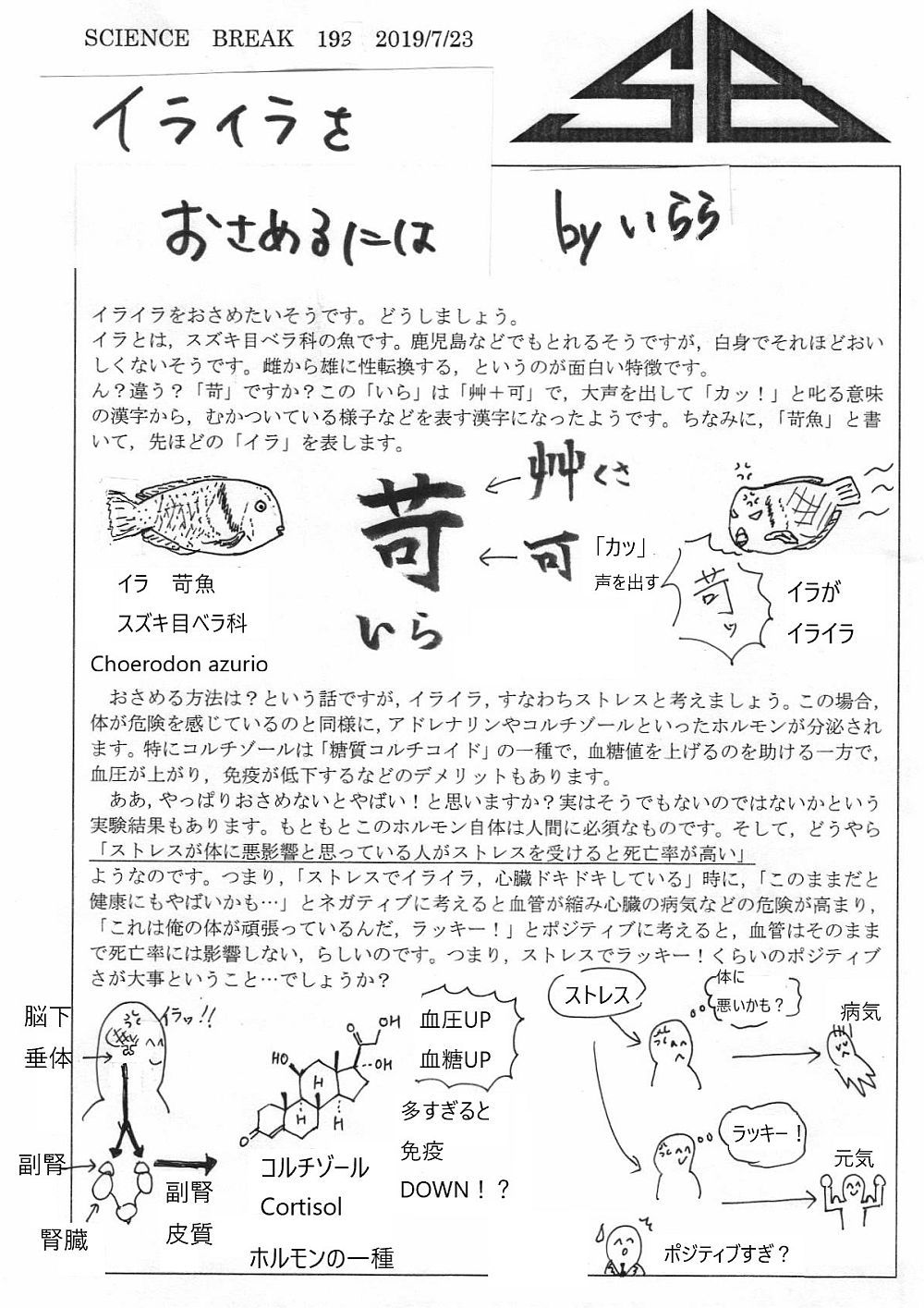

サイエンスブレイク193「『イライラは体に悪い!』と思うと体に悪い??(イライラをおさめるには?)」

イライラをおさめたいそうです。イラとは何か。苛魚(いら)という魚です。性転換する性質があります。「苛」という漢字は「可」の部分が大声を出す様子を示しているそう。おさめるには,ということですが,ストレスがたまるとコルチゾール(糖質コルチコイドの一種)などのホルモンが出ます。これによって血糖が上がり,血圧も上がります。ムカムカ!という状態になるわけですが,長くこれが続くと免疫力も下がるそうです。面白いことに,「イライラすると体に悪い」と思っている人と,思っていない人を比べると,思っている人のほうが病気になりやすい,という研究結果があります。色々な理由はありそうですが,「体に悪いと考える」ことがさらにストレスを生んでしまって悪循環になるということもあるかもしれません。ポジティブに考えて,元気に生きましょう。

2019.11.06

コメント(0)

-

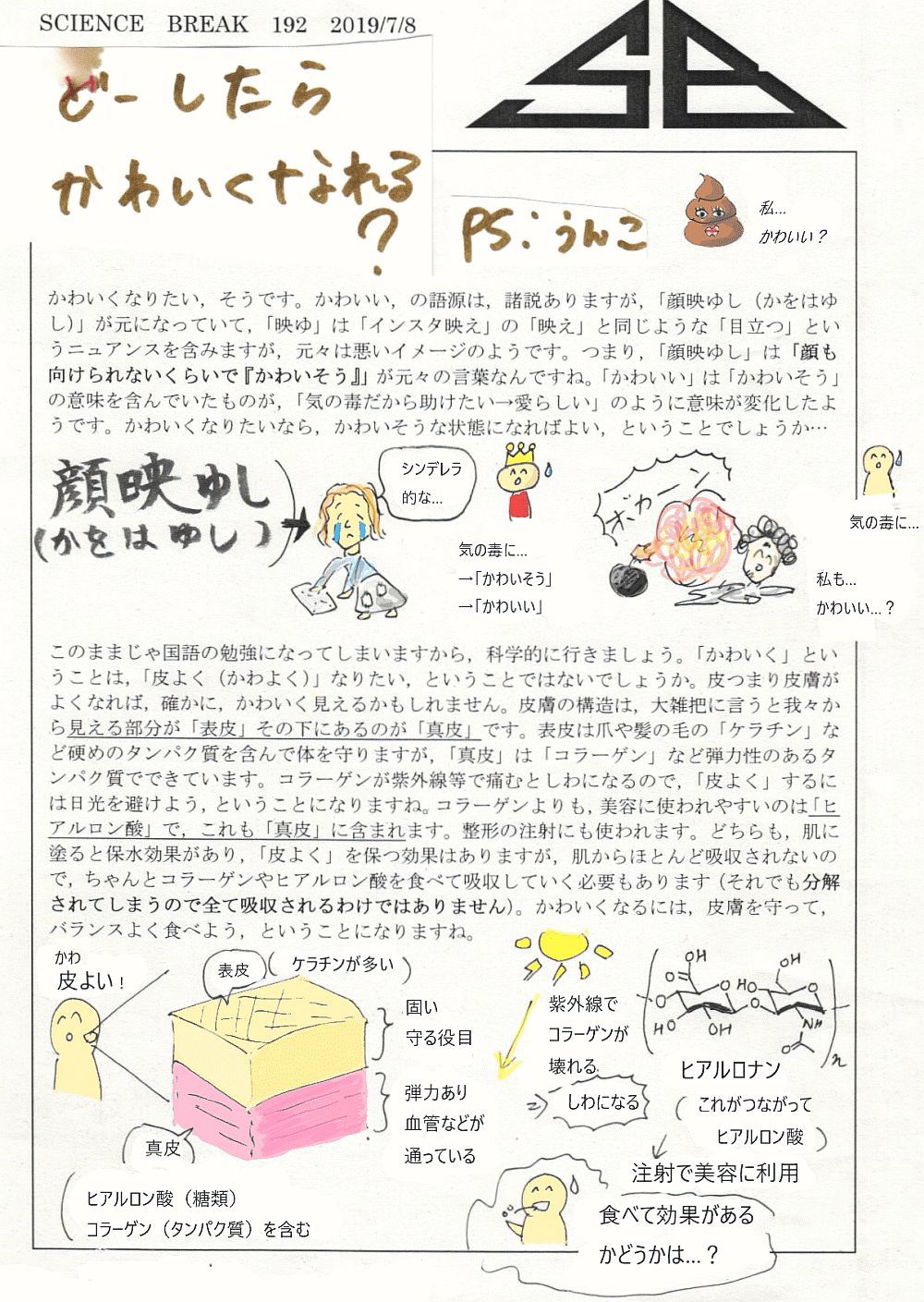

サイエンスブレイク192「どうしたらかわいくなれる?」(『かわ』とは…)

かわいくなりたい,う〇こさんの質問です。(多分「PS」はPNの間違いでしょう。)「顔映ゆし」が語源という説があり,「顔を向けられないくらい気の毒」という言葉から「かわいそう」→「かわいい」というようにニュアンスが変化していったそうです。しかーし,科学的には,どうしよう?「皮よい」を目指すなら?皮は表皮と真皮があり,表皮は「ケラチン」→毛やつめと似たような成分,比較的固く,丈夫です。真皮は血管等も通る,弾力性のある部分。「ヒアルロン酸(糖類)やコラーゲン(タンパク質)」が主成分です。ここが紫外線などで傷つくとしわになります。食べて補給できないこともないですが,サプリばかりに頼ってもすべては吸収できないので,バランスよく食べていくことが大切になります。結局,日興など外的要因から守ることと,栄養バランスに気を付けて内側からも「皮よく」していく必要がありそうです。

2019.10.22

コメント(0)

-

【化学センター試験解説まとめ】2011~2019

センター試験解答へのアクセスが多いので,まとめてみました。過去問を解いて対策をする場合は,ぜひ参考にしてください。ポイントとしては,最近になるほど「テクニック」で解ける問題より二次試験的な読解や推測が必要な問題が増えているため,個人的には二次対策と並行して取り組むのがおすすめです。大学入試センターのホームページ や各予備校のホームページ,赤本などで過去問そのものは手に入れてください。2019【化学基礎】 【化学】2018 試行調査 【化学基礎】 【化学】2018【化学基礎】 【化学】2017 施行調査 【化学】2017【化学基礎】 【化学】2016【化学】2015【化学基礎】 【化学(新課程)】2014 20132012 大問1 大問2 大問3 大問32011 大問1 大問2 大問3 大問4だいたいこんな感じです。今年は最後のセンター試験、頑張りましょうね。

2019.10.09

コメント(2)

-

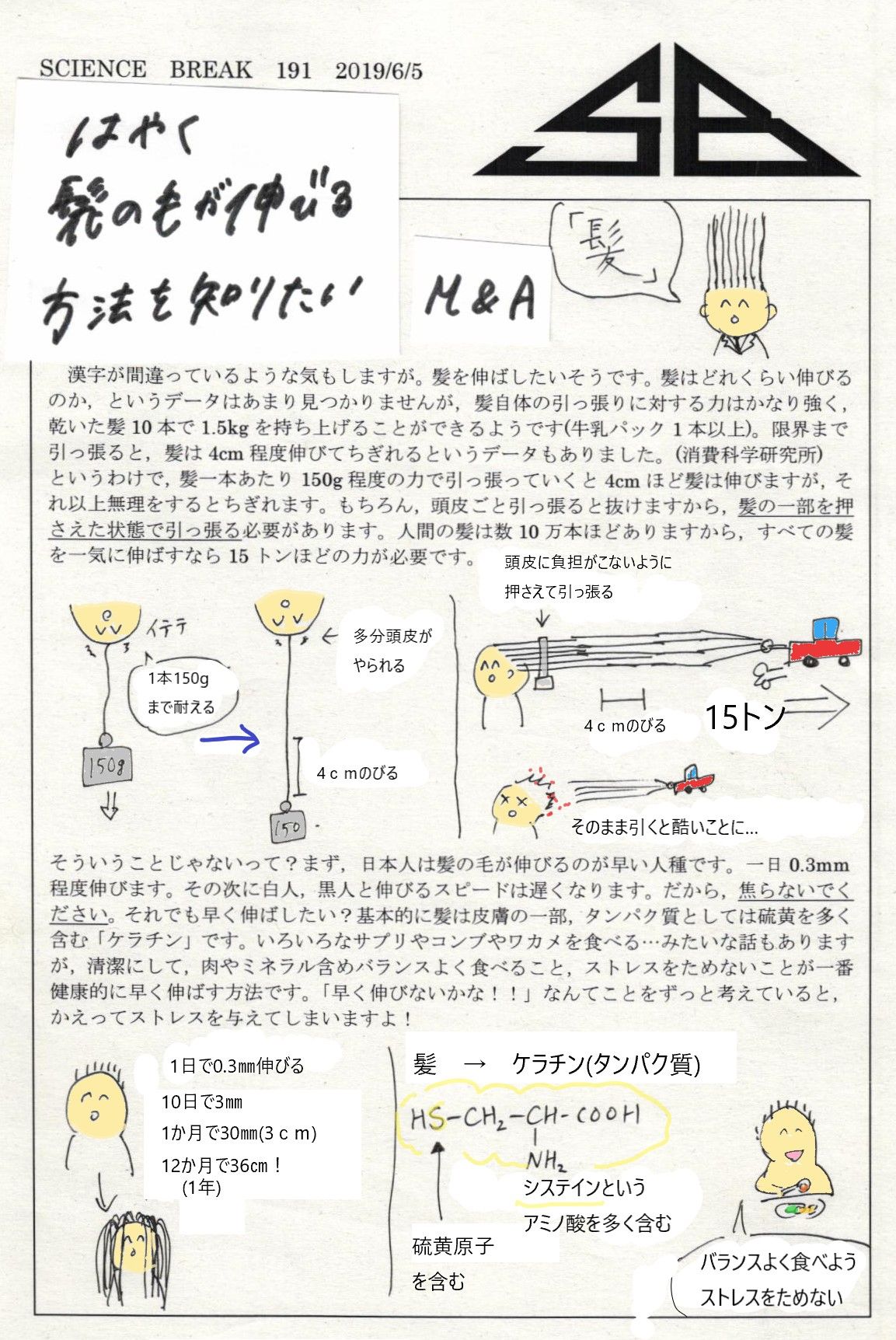

サイエンスブレイク191「早く髪の毛が伸びるには?」(引っ張ってみよう!)

早く髪の毛を伸ばしたい,ということですが,手っ取り早く引っ張るとどうでしょう?答えとしては,4cm程度なら伸ばすことはできます。ただし髪はボロボロになります。1本あたり150g程度が限界のようですが,これだけの力を加えて引っ張ればいいわけです。一人当たりの髪の毛だと約10万本。つまり15トンの力で引っ張ればいいわけです。もちろん,頭皮に引っ付いたままだと頭皮ごといってしまいますから,髪を途中で押さえて頭皮に力がかからないようにする必要はあります。もう少しまともな方法はないのか?まず,いわゆる日本人(黄色人種)は髪が伸びるのは早い人種です。1日で0.3㎜も伸びることが分かっています。1年延ばすと30㎝以上伸びる計算です。(もちろん毛根が弱っていれば途中で抜けますし,毛が痛んでいれば途中で切れます。)システインという硫黄を含むたんぱく質が髪の主成分ですから,例えば野菜ばっかり食べてダイエット,なんてことをしていると髪の成分のタンパク質が十分に摂取できず伸びが遅くなることも?バランスよく食べること,ストレスをためないことが大事そうです。

2019.09.22

コメント(0)

-

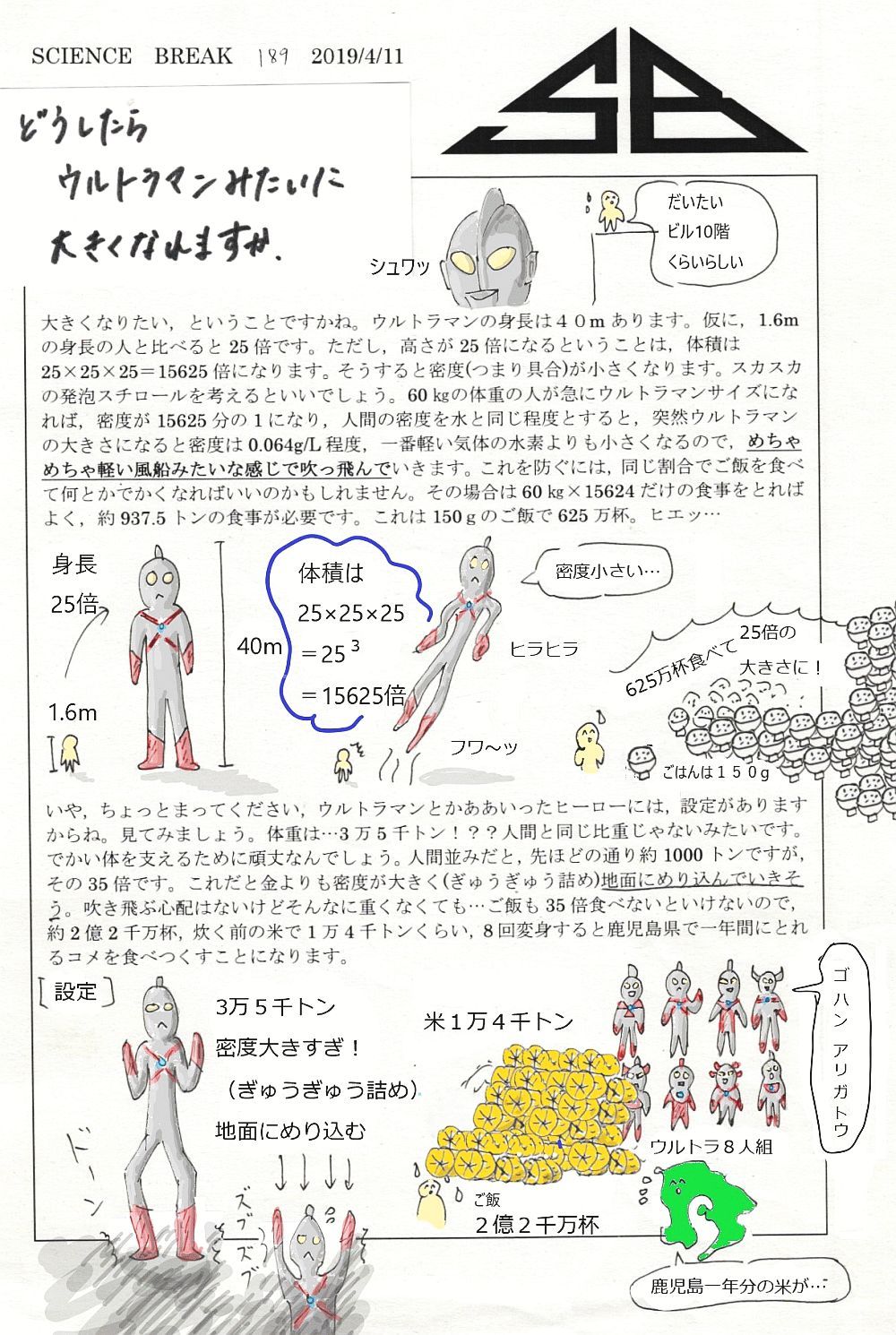

サイエンスブレイク189「ウルトラマンくらい大きくなるには?(ご飯何杯分?)」」

どうしたらウルトラマンくらい大きくなれるんでしょうか。まず,質量保存の法則を考えると,体重そのままでウルトラマンくらい大きくなると,おおよそ体長が25倍くらいになるので,体積はその3乗倍です。つまり,スカスカになってしまい,密度が大変小さくなってしまいます。これを防ぐためには,食べて大きくなるほかないわけですが,重さが25×25×25倍になるわけで,その分をすべてご飯で補うとすると625万杯のご飯が必要です。ひえーしかし,ウルトラマンの設定資料を見るとますます恐ろしいことが。質量3万5千トンとのことで,今度は重すぎ,その割に体が小さいことになるので密度がとても大きく,土にめり込んでいってしまいます,つま先で豆腐の上に立つようなものです。この設定どおりの体重になるためには,米1万4千トン,ご飯で2億2千万杯が必要です。万が一,なんらかのスペシャル映画のようにウルトラ8兄弟がやってきた場合,私の住む鹿児島県1年分の米が消費されてしまいます。怪獣が追い払えてもこれでは困りますね…

2019.08.28

コメント(0)

-

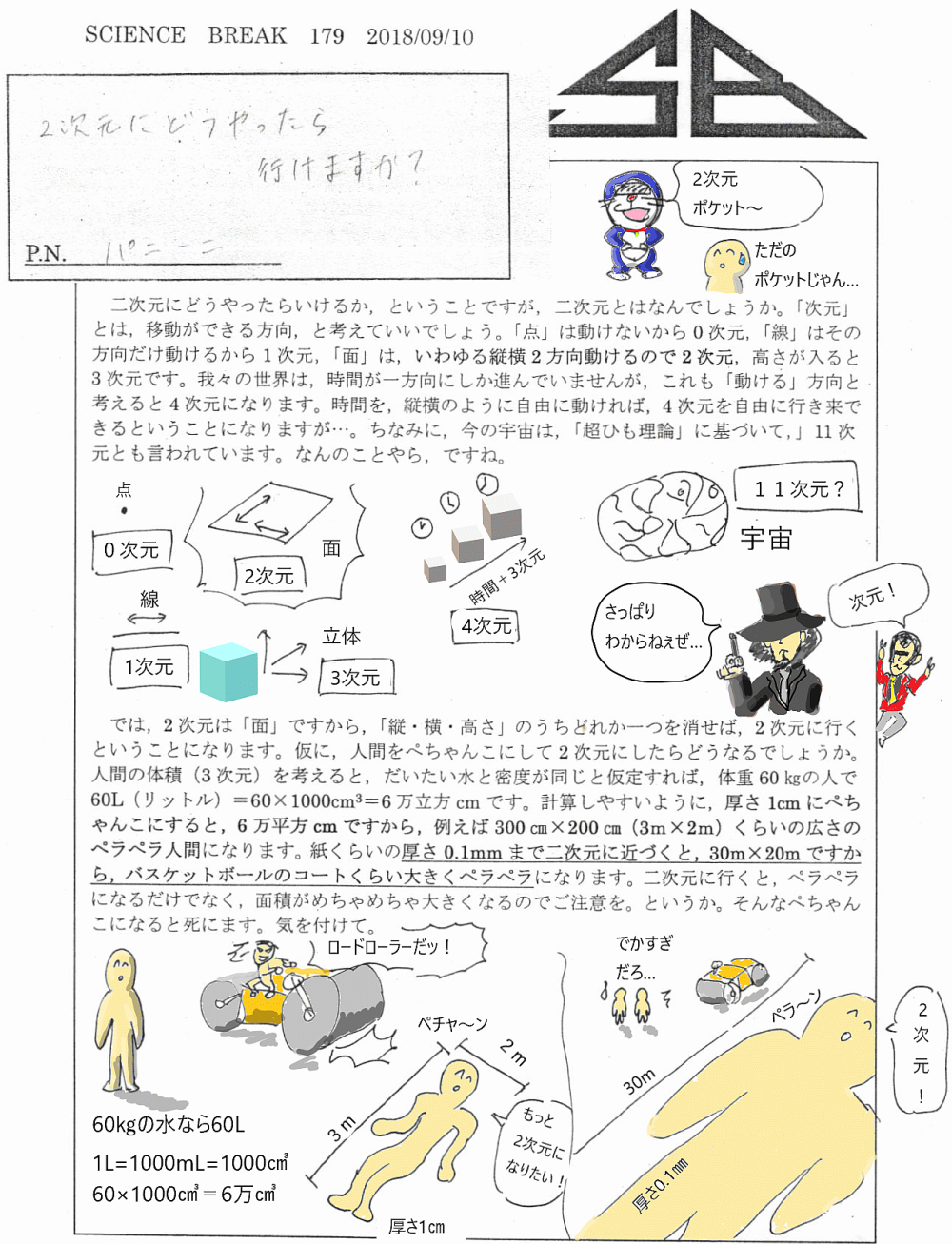

サイエンスブレイク179「2次元に行くにはどうすればいい?」

2次元に行く方法を考えましょう。0次元は点,1次元は線,2次元は面,3次元は立体で,4次元は立体+時間,といわれています。人間一人の体積を水に近似して考えると,体重をgに直して,そのまま立法cmに直せばいいですね。例えば60㎏の人は6万立方cmです。厚さ1cmの平面にすると,おおよそ3m×2m。畳より大きいでしょうか。もっと2次元に近づくためには,紙の厚さ0.1mm程度と考えると,30m×20mこれは,バスケットボールのコートくらいの広さに広がります。二次元に近づくのはいいですが,大変大きな面積が必要になるので注意が必要です。もちろん,マネしないでくださいね。

2019.08.22

コメント(0)

-

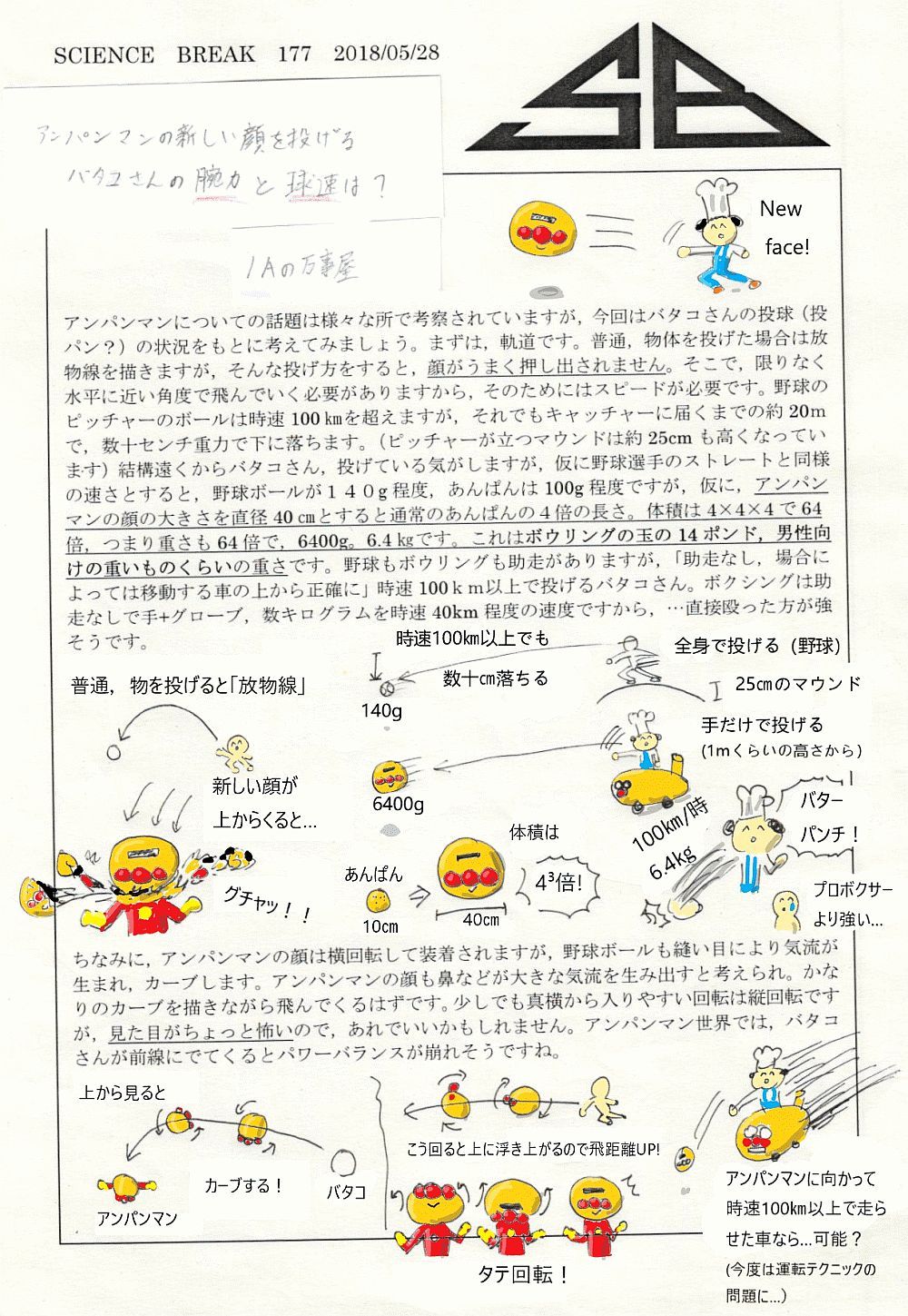

サイエンスブレイク177「アンパンマンのバタコさんの腕力は?(顔が飛ぶ軌道を考える)」

確かに,アンパンマンに登場するバタコさん,かなりの腕力があるのではないかと推測されます。とはいえ,です。通常物を投げた場合は放物線を描きますから,できるだけ遠くに投げようとした場合45度くらいで投げますので,古い顔をぐしゃっと押しつぶす形で顔が装着される形になります。これはちょっと画面的にまずいですね。しかし,真横からできるだけはまるように,と考えるとかなりの速さが必要になります。通常,野球選手の時速100kmを超えるボールでさえ,10㎝程度下に下がります。そのためマウンドはバッターのところよりも25㎝も高くなっているわけです。同様に考えると,アンパンマンの顔も「アンパンマン号」という高いところから投げる場合は理にかなっています。それでもできるだけ真横に,と考えると野球選手のように時速100㎞は超えていると考えられそうです。野球ボールは140g程度ですが,アンパンマンの顔の重さはどれくらいでしょうか。通常のアンパンが100g程度,直径がせいぜい10㎝くらいとします。アンパンマンが周りの人に顔を分け与えた際のひとかけらが通常のアンパンくらいのサイズですから,顔自体の直径は40㎝ほどありそう。となると長さが4倍ですから体積は4³倍=64倍になります。従って質量も64倍になり,およそ6400g=6.4㎏になります。これを時速100kmで投げるわけです。ボウリングの玉14ポンド(男性向きの重いもの)くらいのものを正確に時速100km以上で投げられるバタコさんのパンチは相当な威力です(ボクシング選手のパンチが早くても時速50kmくらいのようです。。)さらに軌道を考えると,あの横回転,鼻の部分で相当空気抵抗がありますから,かなりカーブします。バタコさんはこのカーブの軌道を正確に考える必要があります。大変そう!タテ回転だと,いわゆるホップ,浮力を生み出して飛距離が伸びます。ぜひバタコさんにはこちらを採用してほしいですが,やっぱりアニメの画面的には少し不気味さが残りますし,体に装着する時点で鼻が引っ掛かりそうです。バタコさんの正確なコントロールと腕力で,そのまま前線に出てきたら十分強そう…と思いますが,アンパンマン号をアンパンマンに向け時速100㎞以上で走らせ,顔を投げた瞬間にアンパンマン号がアンパンマンにぶつからないように回避させる,というテクニックを使うと,バタコさんの負担はかなり小さくなります。この場合,ジャムおじさんのドライビングテクニックが問題になりそうですが…こんなかんじ?

2019.08.17

コメント(0)

-

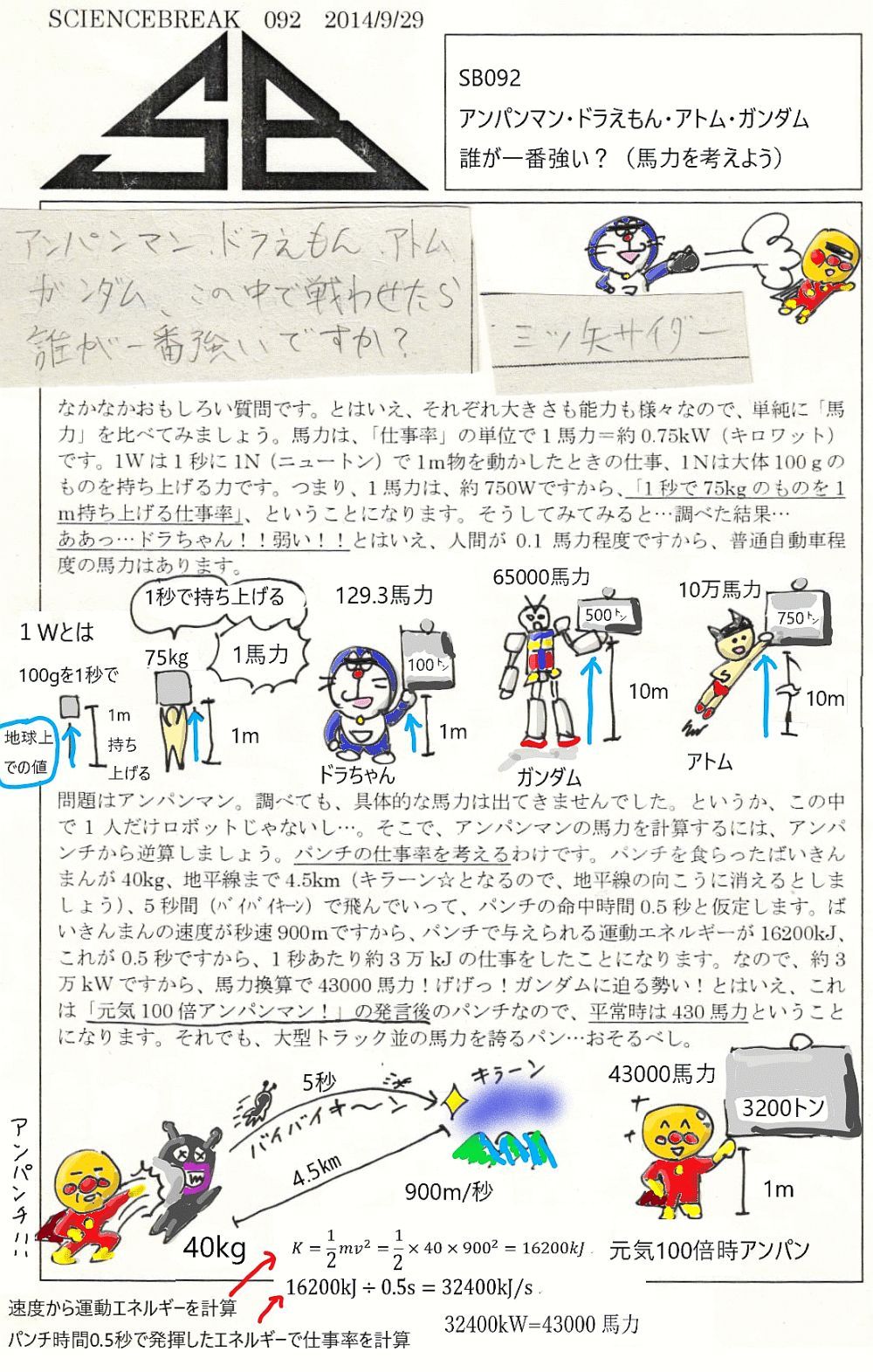

サイエンスブレイク092「アンパンマン・ドラえもん・ガンダム・アトム,だれが強い?」(馬力ってなあに)

このような記事だと,私がリスペクトする柳田理科雄氏の切り口には到底かないませんが…とりあえず考えてみましょう。直接戦わせるのは難しいので,お互いの力を比べてみましょう。馬力(出力)を比べるのが手っ取り早いですね。1馬力=0.75kW(ワット)1W=1秒に1N(地球上で約100g)で1m物を動かしたときの仕事つまり,とりあえずは,1馬力=1秒で75㎏のものを1m持ち上げる仕事率と考えてOK。人間 通常0.1馬力程度ドラちゃん 129.3馬力→約10トンを1秒で1m自動車 200馬力→約15トンを1秒で1mガンダム 65000馬力→約500トンを1秒で10mアトム 10万馬力→約750トンを1秒で10mアトムの10万馬力はかなり強いです。ドラえもんは比べると弱く見えますが,それでも自動車くらいの馬力があります。アンパンマンは,馬力設定がなかったので計算してみましょう。元気100倍アンパンマンがアンパンチをすると,約5秒でばいきんまんは視界から消えます。地平線まで4.5㎞とすると,5秒でそれだけ飛ぶのは秒速900mこのばいきんまんが受け取った運動エネルギーは,ばいきんまんの体重40㎏(大きな子供くらい)とすると,16200kJ(運動エネルギー=体重×秒速²÷2)さらに,パンチ速度が0.5秒なら,1秒当たりの仕事率は16200÷0.5=32400kJ/s=32400kW32400kW÷0.75=43000馬力約3200トンを1秒で1m持ち上げるこれはガンダムに迫る勢いです。量産型には勝てるかも。ただし,「元気100倍アンパンマン!」発言の後の話なので,元気は100倍になる前の通常状態では430馬力。これはドラえもんより強く,パワーのある自動車(大型トラック)並みという具合です。なかなかの実力者アンパンマンでした。

2019.08.10

コメント(0)

-

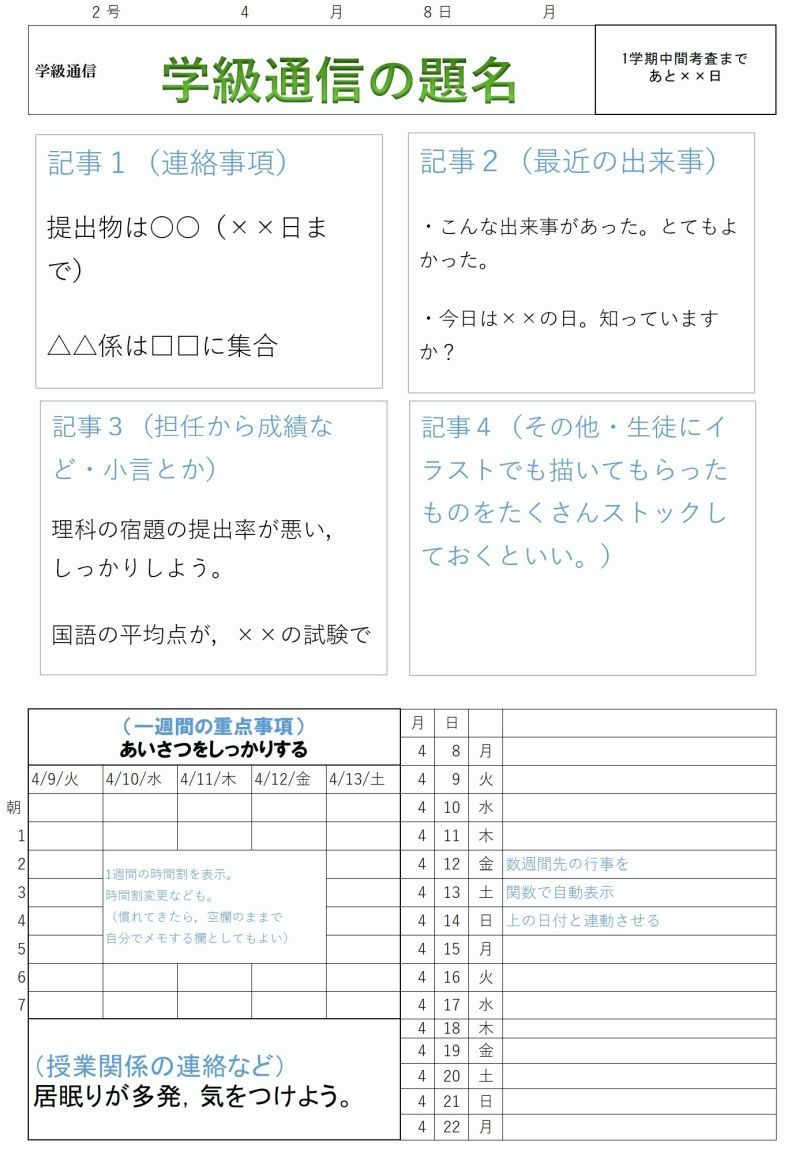

学級ネタ003時間目「覚悟はいいか?俺はできてる…毎日出そう学級通信。」

私は担任を持つ際には必ず学級通信を出します。毎日出します。毎日出すから,学級のみんなも何かを毎日続けてね。毎日出すから保護者も確認してね。と,入学式や最初のホームルーム,保護者会で行ってしまえば,後には引けないから。覚悟を見せるんですよ。とはいえ,今時いろいろ管理職との調整が難しいこともあるでしょう。私も何度も怒られたこともあります。しかーし,ここも覚悟を見せましょう。とにかく毎日出すんです。チェックさせろと管理職が言うなら毎日チェックさせましょう。学級通信を出すな,ということであれば,「時間割・予定の連絡プリント」ですから出していけない理由はないでしょう。とにかくです,これ,毎日続けることは①お互いの信頼関係を作るうえでも大事…約束は守る,を一番シンプルに示せます。②確認漏れを防げる…口で連絡,紙面でも連絡を確認。伝え忘れもなくなります。③保護者の方に,生徒に伝えていることとほぼ同じことが伝わります。知らない!という意見には,○○号の学級通信に書きました。でOKです。でもたいへんでしょう?というわけで,こうします。これなら毎日5分で作れます。こんな感じです。テンプレートを年度初めにでも作っておきましょう。日付と,下段の日程を連動させると,残りの記事も含めて学級通信5分で作れます。ポイントはまず右上「カウントダウンコーナー」なんでもいいから,テストまでの残り日数,夏休みまでの残り日数などを関数でカウントダウンさせましょう。記事1,2あたりは,そのカウントダウンに関する話題でもいいですね。また,記事4あたりのポイントは,「生徒の自由投稿コーナーを作る」です。学級にカードサイズの紙とペンとボックスを置いておいて,投稿してもらいます。イラストでも質問でも…それが学級通信にのると,生徒も楽しめますし,担任側は楽です。(もちろんなんでも掲載・投稿を許すわけではなく,誹謗中傷などは禁じましょう。)そんなかんじで,今まで担任を6年やっているので,合計1000以上出しているはず。いくつかサンプルを掲載します。テンプレート(Excel)を見てみたい,という人は,ぜひTwitterででも声をかけてください。ファイルをお譲りできるかと思いますよ。

2019.08.08

コメント(0)

-

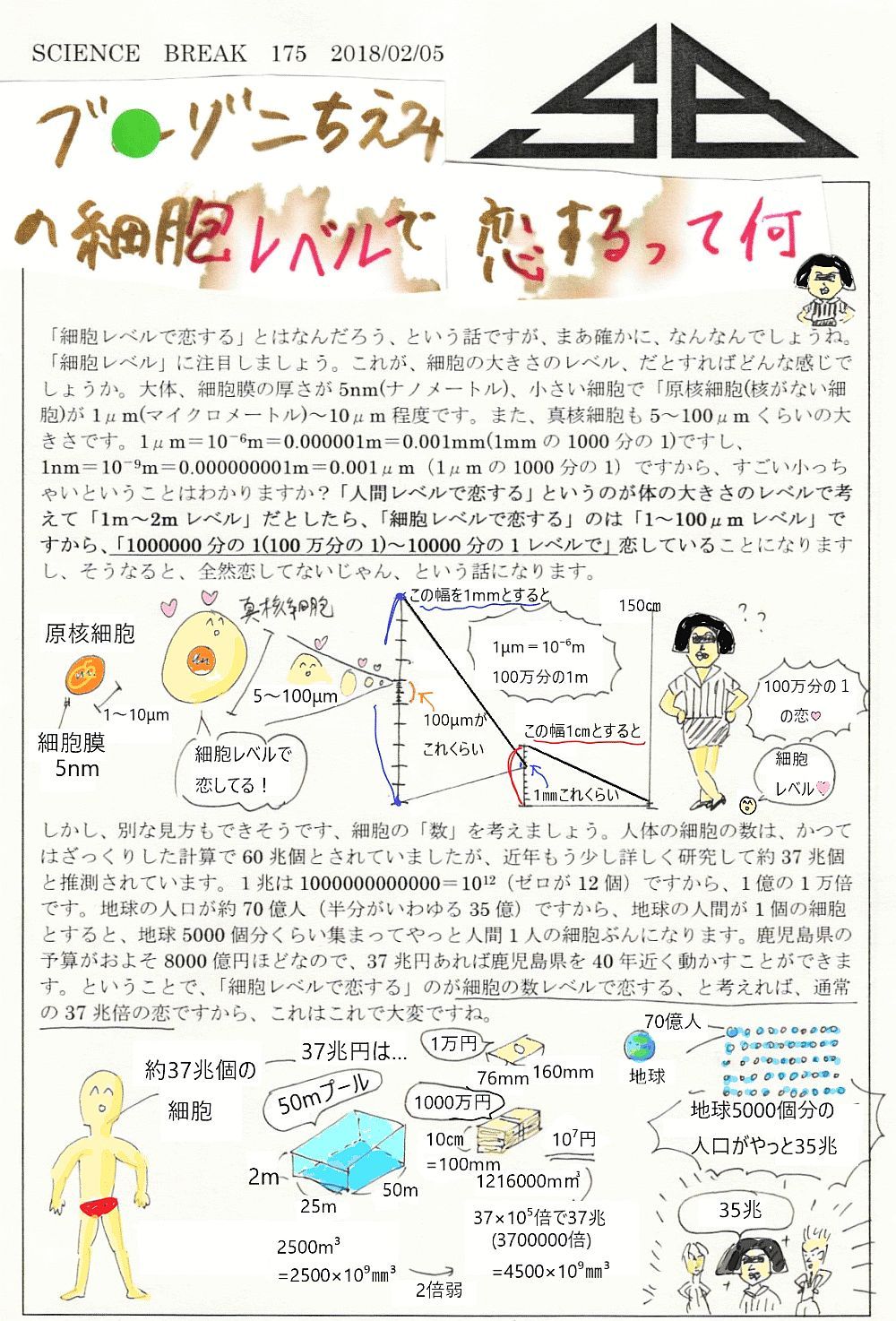

サイエンスブレイク175「『細胞レベルで恋してる』って、どういうこと?」

細胞レベルで恋してるとはどういうことなんでしょうか。細胞の大きさは、我々のような真核細胞だと5μm~100μm程度。この1μmは100万分の1mのことです。大きくてもせいぜい100μmで、我々の大きさが150㎝ならやっぱり100万分の1くらいの大きさです。つまりは、100万分の1の恋、ということですからほとんど恋してないじゃん、という話になりますか…?いやいや、細胞の個数に注目すると、細胞は35兆個あるわけで、これがどれぐらい多いかというと、お金なら1万円札で50mプール二杯分くらい、国家予算クラスです。また、地球の人口を考えると、70億人ですから、地球5000個分の人口でやっと35兆人です。これくらいの倍率で出会ったならロマンチック?これくらいの愛情、というなら大変ですね…

2019.08.04

コメント(0)

-

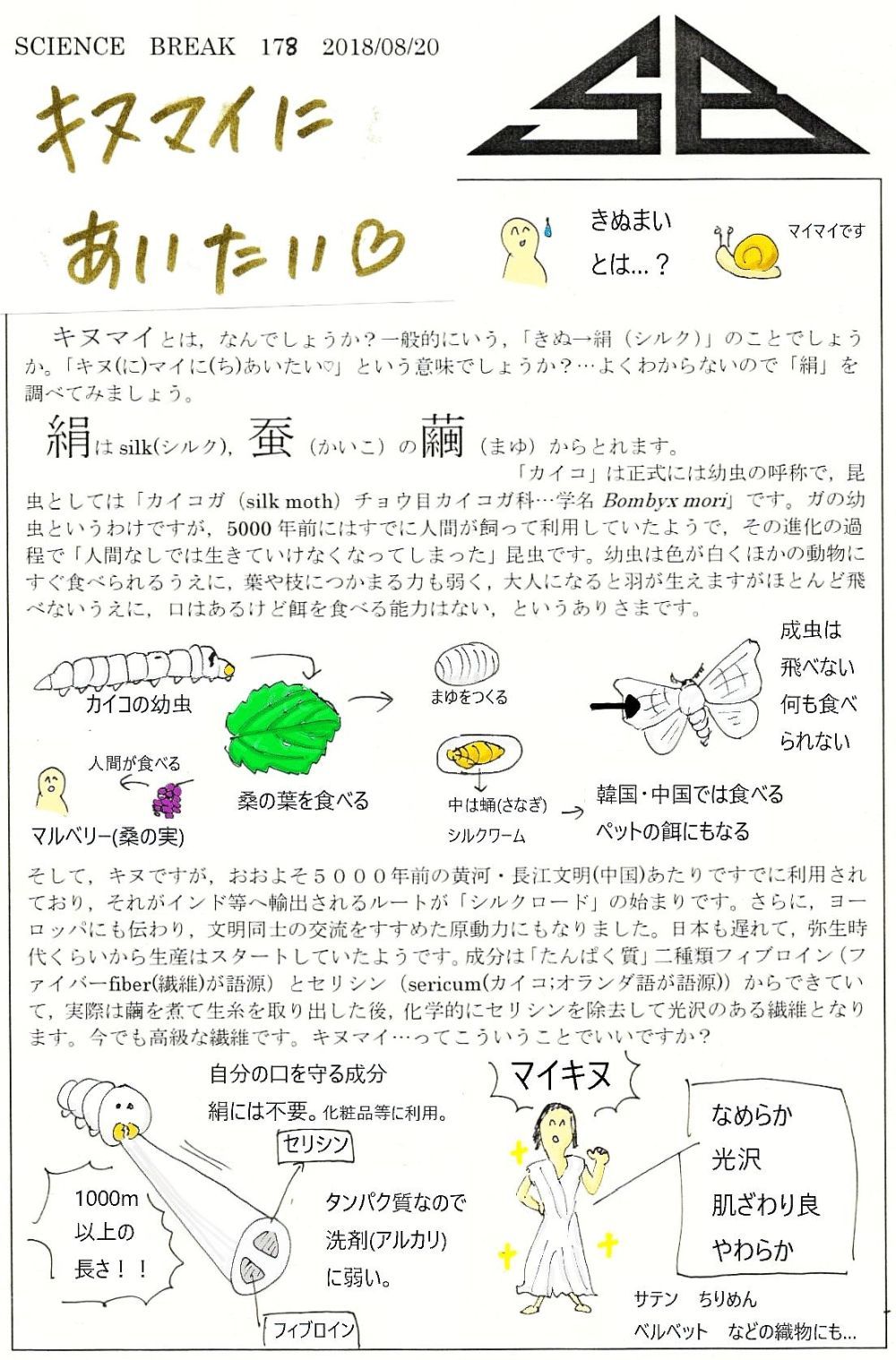

サイエンスブレイク178「キヌマイに会いたい!」(キヌってなあに)

さあ、キヌマイに会いたいそうです。どういうことでしょう。キヌでしょうか。絹は、蚕の幼虫が口から出す、繭を作る際の糸を利用して作られます。蚕はかなり昔から人間が「家畜」として育ててきていたようで、今の「カイコガ」の幼虫は自然にはなっても生きていけないくらいのデリケートな生物、成虫に至っては羽があっても飛べず、口もないから何も食べることができない、という生物に進化してしまっています。蚕の糸の主成分は「セリシン」と「フィブロイン」というたんぱく質です。セリシンのほうは、カイコ自身が口を守るために出している比較的柔らかい成分のため、絹を作る際は化学的に取り除きます。また、カイコの口の形によって、フィブロインが二本入っているような構造になっているようです。こちらのフィブロインは丈夫で光沢もあり、肌触りもよいなど、非常に高級な繊維として昔から取引されてきたわけですね。もちろん、タンパク質なので、アルカリには弱いから注意です。よかったですね、キヌにマイにち会いたいなら、そのような絹製品を手に入れればいいですね。

2019.08.01

コメント(0)

-

サイエンスブレイク188「空気を読むにはどうすればいい?」

空気を読みたいそうです。例えば、乾燥空気中の気体の量は窒素、酸素、アルゴン、二酸化炭素の順ですよ、とか、湿っているとそこに水蒸気が入ってきますよ、とか、そういうことを読んであげればいいんじゃないでしょうか?それでも納得いかないなら、空の青さ、あれは空気の粒によって太陽の光がレイリー散乱を起こし、青い光が見えています。なので、空の青さを読めば、空気を読んでいることになりますね。ダメ?それなら、空気の粒を見るしかないですね。電子顕微鏡や、原子間力顕微鏡などを使う必要があります。この場合、安くても数千万円。空気を読むには金がかかる、ということになりますね…

2019.07.30

コメント(0)

-

ケミカルサバイバル 2005三重大学

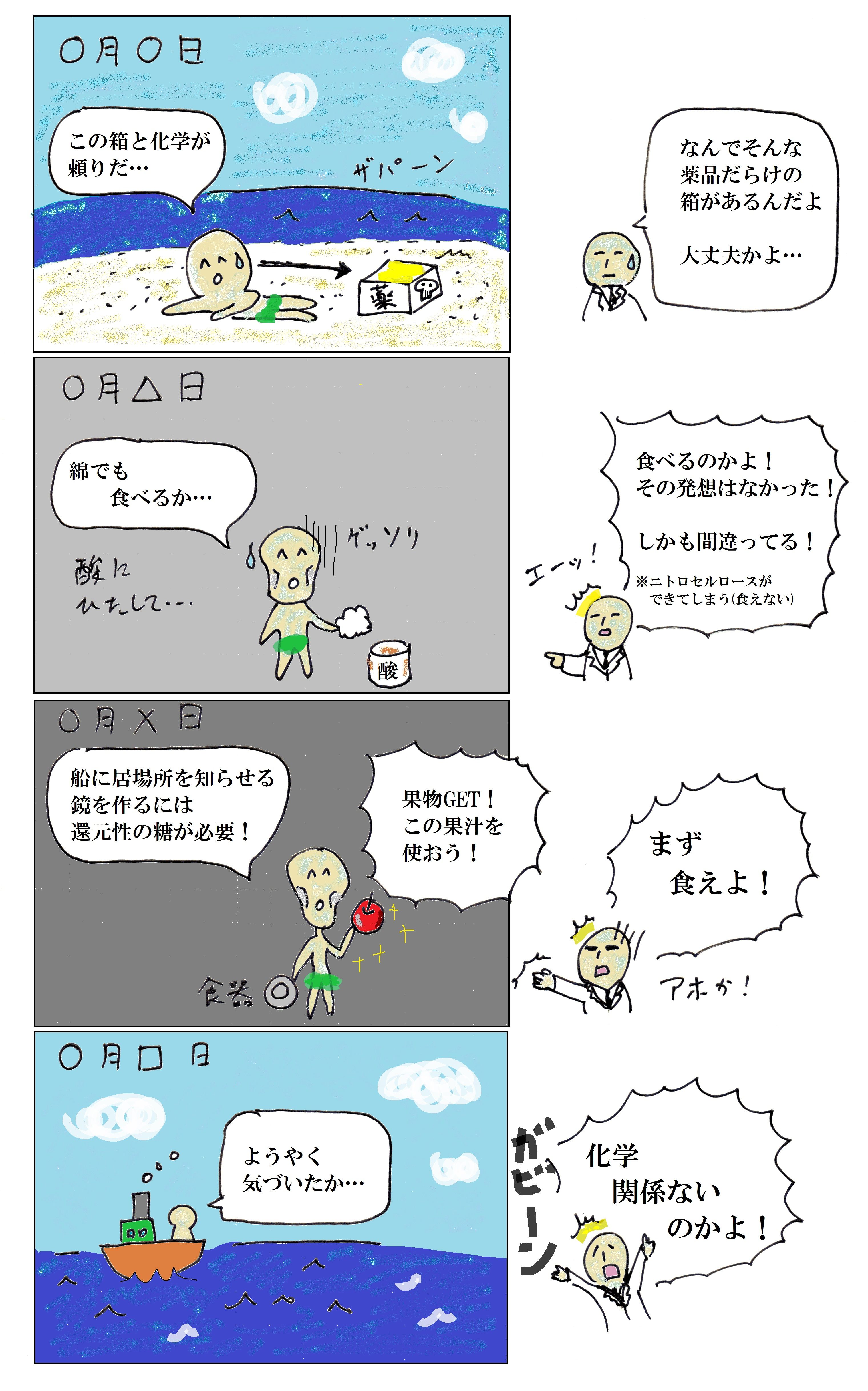

今回は、私が好きな化学の入試問題を紹介するシリーズ(シリーズ化するとは言っていない)通称「ケミカルサバイバル」と呼ばれる(勝手に呼んでる)問題です。では見てみましょう。【引用 三重大学2005 化学】○月〇日 無人島に漂着した。食料はほとんど無く,頼りにできるのはいっしょに流れ着いた箱(脱脂綿,濃塩酸,濃硫酸,濃硝酸,アンモニア水,硝酸銀,精製水が入っていた)と食器類,そしていくらかの化学の知識だけである。腹が減ったので,最後のにぎりめしを食べた。もったいないので,(イ)飲み込まずにしばらく噛み続けると甘くなった。 ○月△日 ついに手持ちの食料が無くなった。(ロ)綿の主成分が A だったことを思い出した。 A は B が縮合したものなので,加水分解すればいくらかは栄養になるかもしれないと思った。そこで,(ハ)脱脂綿を濃硫酸と濃硝酸の混合液に入れて放置しておいた。しかし,予想に反して脱脂綿はいっこうに分解される様子はなかった。 ○月×日 島の近くを船が通ったので,大声で叫んだが気づかずに行ってしまった。私がいることを知らせるためには,なにかで光を反射させる必要があると思った。しかしそのようなものが手元になかったので,島で見つけた甘い果物と薬品を使って作ることにした。そこで,(二)底が平らなガラス食器に果汁を入れ,硝酸銀水溶液にアンモニア水を混ぜたものを加えて温めた。 ○月□日 ようやく私の存在に気づいた船によって救助された。さあ、どうでしょう。素晴らしいリード文ですね。多数の突っ込みどころがあり、最終的に化学はあまり関係なく救出されてしまう脱力系のオチもたまりません。10年以上前の問題ながら、「生きる力」をダイレクトかつリアルに学習させようとした良問です。一応、問題を見ましょう。(イ)は、反応の概要を説明する問いです。もちろん、コメのデンプンが酵素アミラーゼの効果で加水分解、マルトース(麦芽糖)になったと答えればよい。(ロ)はAがセルロース、Bがβ-グルコースなので、手持ちの濃塩酸または濃硫酸を触媒として加水分解させるのが正しい方法と推測できます。化学式は(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6nが十分に大きいのでこの式でも問題ないでしょう。(正確に記述すると若干変わります)しかし、強酸に浸した綿を食べるくらいなら何かその辺の植物を食べようとは思わなかったのか…(ハ)では、なぜ分解されなかったのかという話。硝酸入れたら、ニトロ化で硝酸エステルになってしまいます。ニトロセルロース、ジニトロセルロース、トリニトロセルロース等になりますね。セルロースの加水分解は知っていたのに、こっちは知らなかったのかな…よほど無人島で疲弊したんでしょうか。(二)では、果糖(フルクトース)の還元性を利用して、アンモニア性硝酸銀水溶液を還元し、銀鏡反応を利用して鏡を作ろうとしたようです。果物食えよ!!という感じがありますが…あと、船に伝えるのも、ガラスの反射じゃ駄目だったんですかね…という感じで、糖類に関する総合問題・記述問題で大変面白いです。入試問題でこれくらい振り切ってくれると楽しいですね。(受験生は困惑しそうですが…メンタルが問われますね。)以下、漫画にしてみました。それではまた。

2019.06.19

コメント(0)

全157件 (157件中 1-50件目)