実は「 宮中某重大事件

」といって元老の山縣らが深く関わり、結果として山縣の権威は大きく失墜したとされる事件があるのだが、この事件の真相が詳しく書かれた記事を、たまたま当日の朝に読んだことが、当地を訪ねる契機となったのであった。

そこで冒頭の画像は、その「山縣有朋誕生地」の全体を撮影したものである。

上の画像は当地の中央に座す石碑を映したものだ。そこで公と同郷の者として印象に残るのは、明治維新に至る直前に起きた長州藩の内乱「 大田・絵堂の戦い

」であった。

分かりやすく言えば、長州藩の政府軍(侍の隊)と諸隊(下級武士や農民の隊)が戦い、庶民が武士に勝利した内乱というわけだが、この戦闘において奇兵隊(諸隊)の軍監として陣頭指揮を執り勝利に貢献したのが山縣有朋であった。

この内乱の勝利が長州藩藩論を倒幕へと決定づけ、後の明治維新に向けての原動力となっていった。

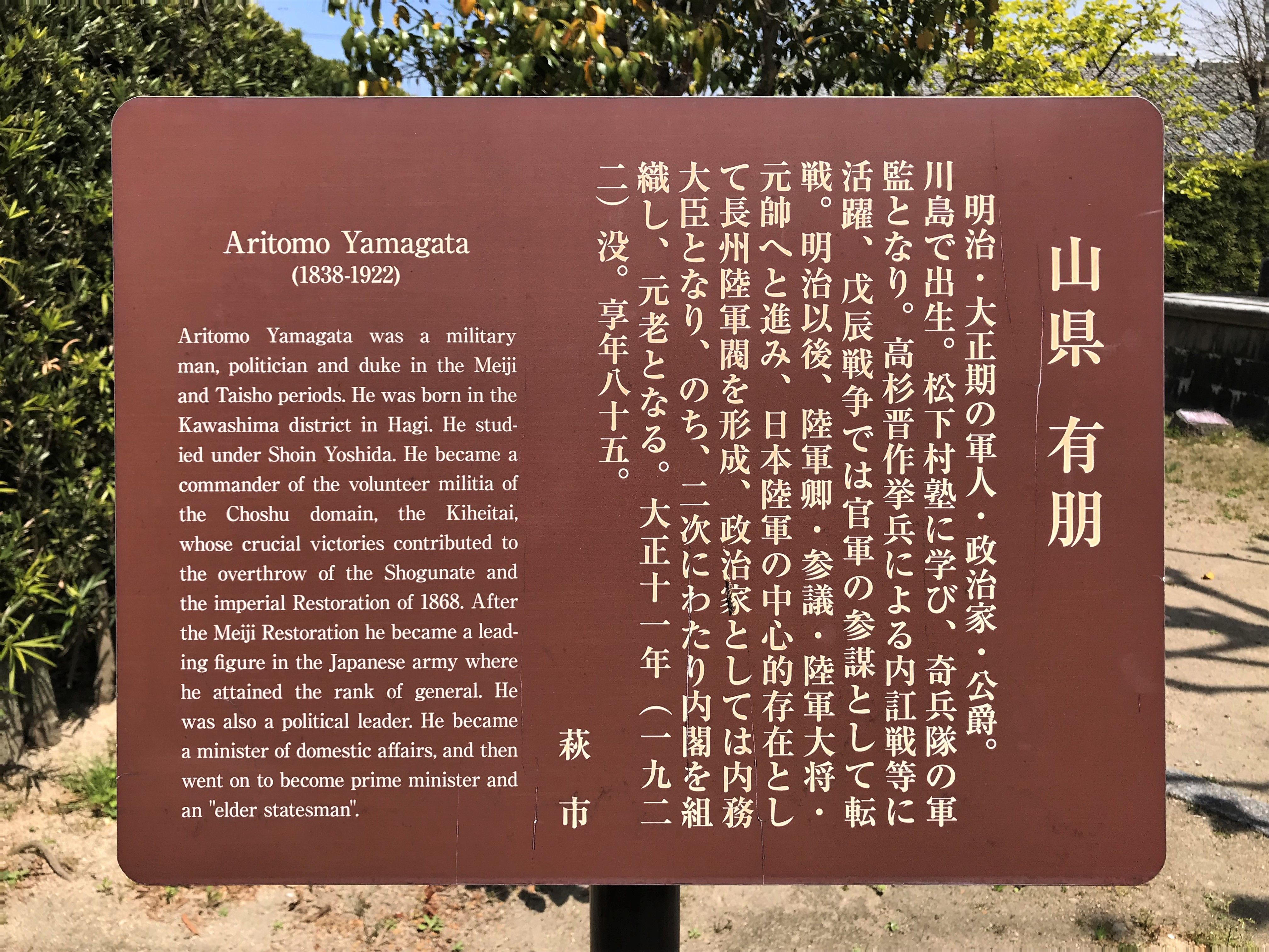

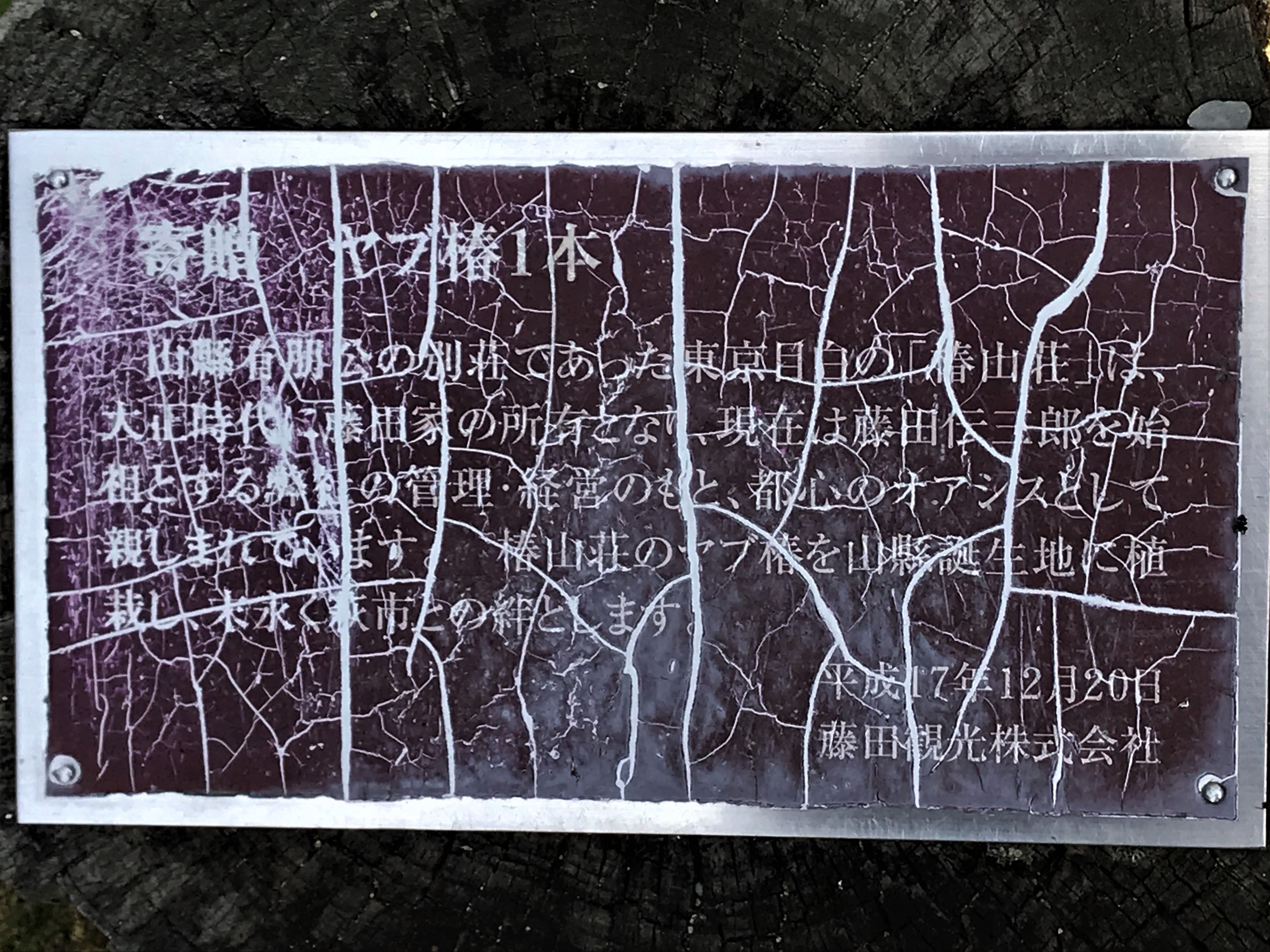

この上の画像は当地に掲げてあった公の紹介、そして下の画像は石碑の左下にあった公の邸宅「椿山荘」(現在の東京都文京区関口にある「ホテル椿山荘東京」の前身)との縁が記された解説を、それぞれ映したものだ。

1878年(明治11年)、東京目白台にあって昔から椿が自生し「つばきやま」と呼ばれていた景勝地を購入した山縣有朋は、敷地内に自分の屋敷として建てた邸宅を「椿山荘」と命名した。

おそらく、その命名の背景には、公の生誕地の近くの「椿」(萩市)という地域に「椿八幡宮」が鎮座し、萩城の鬼門を護る「笠山」の椿群生林では、約10haの敷地に約25,000本のヤブ椿が自生しており、また萩市の地名の由来として「ツバキ」が詰まって「ハギ」になったとの説があることから、故郷の「萩」を重ねていたのではあるまいか・・・。

ちなみに、下の画像の解説版に書かれた東京の「椿山荘」から移植された「寄贈 ヤブ椿1本」とは、冒頭画像に映る看板の左奥に見える樹木である。

そして五月の末に私は東京に行くことになるのだが、この「山縣有朋誕生地」を訪れた時点では、上記の「ホテル椿山荘東京」に長時間の滞在が許されることになろうとは思いもよらなかった。

当地を巡りつつ往時を偲んだ後、石碑の下からフト天空を見上げると、下の画像のように大きな日輪が出ており、今も変わらぬ情報操作により貶められた山縣有朋公の「権威の復権」を象徴しているかのように感じられた。

PR

サイド自由欄

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー