-

1

「でも幸せならOKです」

「でも幸せならOKです」今朝、タイムラインに流れてきてた「でも幸せならOKです」の彼の動画朝から幸せな気持ちになりました。報道ステーションで放送されてたんですね。さて昨日、大学の講義でことばを抽象化たり具体化したりする題材として「恋、恋愛について述べなさい」恋と比較するものとして「愛、愛情について述べなさい」というものをしていたんですがクラス皆にそれぞれ発表してもらうと「恥ずかしいです」と顔を赤らめながら一生懸命に解説してくれたり「相手を愛おしいと思うもの」と詩的に解説してくれたり星野源さんの恋の歌詞を恋ダンスしながら歌ってくれたりいろんな恋、愛について語ってくれました。午後からの教室では中間テスト真っ最中の中高生が自分の目標にチャレンジしてくれてて午前中の大学生、午後の小中高生それぞれに前向きに取り組んでくれる姿に『根源的にはみんな幸せであるために 幸せになるために頑張ってくれてるので いろんなことがあるだろうけど ハッピーエンドであるように もっと工夫していかないと。』そんなことを考えていたところだったので「でも幸せならOKです」この言葉がタイムリーでまばゆく輝いて見えました。

2017年05月19日

閲覧総数 4485

-

2

プロポーズ大作戦~カフスボタン~

昨日も見たプロポーズ大作戦で印象的なシーンがもうひとつありました♪それは、主人公・健くん(山下くん)が友人からのスピーチの場を借りて自分の想いのたけを語った後、幼い頃からのスライドを見るといつもそばにいることに気づきケンゾーの存在の大きさを感じてるヒロイン礼ちゃん(長澤さん)を見て婚約者・多田先生(藤木さん)が「礼、ここで、ひとつ賭けをしないか?」という場面。「カフスボタンのある方を選んだら いま、気がかりになっていることを 解決しにいってくる。 カフスボタンをない方を選んだら ここに残る。さぁ、選んで。。。」と、袖のカフスボタンを外しカフスを手の中に隠します。大方の予想通り、両方の手の中にカフスボタンが入っているのですがこれをみたときに、多田先生も賭けをしていたんだなと感じました。それは、礼ちゃんが『選択しない』という選択をしてくれる賭けを。そして、その『選択』をしないことを賭けをする前から感じているんですね。そんな彼のやさしさを感じて切なくなってしまいました。昨日の日記でもそうですが『選択する』という選択をしたときにその人が見ている感じている結果は、フィフティー・フィフティーではなく『明日晴れるかな』なんですね。だから、選択した時点でというか選択するという選択をした時点でその問いを立てた時点で、答えは、同時に立っているそれが、カフスを外す前の「いま礼は、二十歳のときと 同じ顔をしている。 あのときは 目の前のコンペと ずっと抱えてきた想いを 天秤にかけて ずっと解けない問題を 解決しにいったでしょ」という発言なのかもしれません。昨日読んだ弓道の達人の本に『的を狙って、 当てるのではなく 中たるんだ。 だって、中たってから 矢を放しているのだから』と書かれてあるのを読んでプロポーズ大作戦のこの場面を思い出し扉を開くと決めたその瞬間に向こう側は、見えているんだなと思いました。

2007年06月27日

閲覧総数 518

-

3

ドラえもんの法則

昨日、塾の同僚の先生3人との帰り道勉強で困っていたり、恋愛で困ってたりする生徒にどうしているか?という話になりました。おぉ、僕はどうしているんだろ???って、思って出てきた答えが「取れる時間の中で、しっかり聞いてあげて、 あとは、おぉ、いい体験してるね~っていうかな?」でした。それを聞いてた先生は???って感じで(笑)昔の僕は、こんなんじゃありませんでした。しっかり聞いて、相談をくれるその子と、一緒にどっぷり問題の渦の中に浸かっていました・・・気持ちまで一緒にずーんと沈んだりして。。。でも『ドラえもんの法則』に気づいたあるときからそういうこと、しなくなりました。ドラえもんって、「大変だ!大変だ!助けて、ドラえもん」っていうのび太くんの一言から始まりドラえもんの”四次元ポケット”から『どこでもドア-』とか『暗記パン』とか様々な素敵なアイテム(道具)が飛び出すんですよね~これよくよく見てみると、ドラえもんには法則があって~のび太くんは、何か困ったときには自分で問題解決の本質に向き合おうとせず安易にドラえもんのポケットに助けを求める。それに応えてドラえもんのポケットから飛び出す道具は、一気に問題を解決してくれるように見えるのですがすぐに、変な方向に新たな問題を生み出してしまうんです。これに気づいてから、塾で起こる出来事が、どんどん同じ現象に見えてきました。その場では、解決したようでも、1ヶ月もするとその子に、本質的に同じ新たな問題をまた生み出してしまう。同じことの繰り返しです。ということは、ちっとも解決していないんですよ(笑)だから、解決するのをやめました(笑)僕とのおしゃべりの中で、その子自身が、自分の中から解決の道筋を見つけてほしいそれが自分の”四次元ポケット”を持つってことだと思うから♪英光舎さんから出た『たんぽぽの願い』さんの新刊本を読んで「やっぱ解決するのは自分を観察することだよな~」って、改めて思いました。オススメの本です♪

2005年08月03日

閲覧総数 323

-

4

語感が面白いと思う歴史用語

「カラカラ」「デカメロン」「墾田永年私財法」語感が面白くて印象に残っている歴史用語は?■語感が面白い歴史の単語ベスト5第1位 「カラカラ」……21人(6.2%)第2位 「墾田永年私財法」……12人(3.6%)同2位 「小野妹子」……12人(3.6%)第4位 「カメハメハ大王」……9人(2.7%)第5位 「リットン調査団」……8人(2.4%)語感が面白いと、楽しむことができたら暗記、記憶するのも楽しくなりますね。実力テストが近かったり期末テストが近づいてることもあって暗記事項、記憶事項を覚える姿を目にする機会が増えました。先日も実力テストの準備にと歴史を覚えてる子がいて「大化の改新って、名前からして 斬新な、いいことしたんですよね?」って、質問があって「それは、後から歴史書を書いた人 勝った人にとって、いいことなんだよ。 毬蹴りしてる中大兄皇子の靴が脱げたときに 中臣鎌足が拾って近づいて行ったときに 『お母さん(皇極天皇)、蘇我入鹿と不倫してますよ』 って、ささやいたのが暗殺計画の始まりなんだって。 何か大きなことをするときって こういう遊びの席の出逢いがきっかけ って、多かったりするんだよ~ しかし、この暗殺から1000年にも渡って 藤原氏の栄華が続くと考えたら、すごいよね~」って、話したら、「そんなドラマがあったん?」って、その後も興味深そうに覚えていました。人物とそれにまつわるストーリーを知ったりして何かをきっかけに、興味を持ってもらえたらと思うこの頃です。

2015年06月12日

閲覧総数 1534

-

5

ビリギャル坪田先生講演会(1)

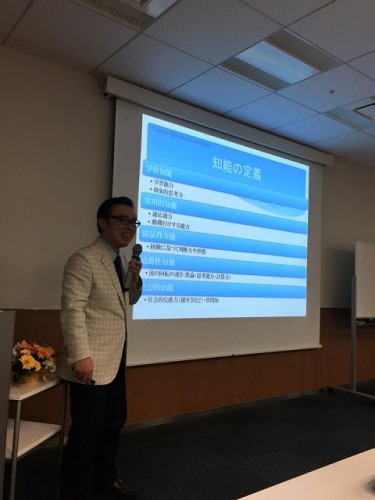

「スマホやめるか、大学やめるか」 信州大入学式で学長(朝日新聞)朝日新聞さんらしい二項対立だなぁと思ったのですが学長さんのお話をちゃんとお聞きするとなるほど、さすがと感じました。「個性を発揮するとは、特別なことをするのではなく、 課題に対し常に『自分で考えること』を習慣づける、 決して『考えること』から逃げないことです。 自分で考えると、他人と違う考えになることが多くなり、 個性が出てきます。豊かで創造的は発想となります。 創造性を育てる上で、 心がけなければならないことは『ゆとり』を持つこと、 ものごとにとらわれ過ぎないこと、 豊かすぎないことが挙げられます。 自らで考えることに時間をかけること、 そして時間的にも心理的にも、 ゆったりとすることが最も大切となります。 自分の時間を有効に使うために、 自力で時の流れを遅くする必要があります。 残念なことですが信州でもモノやサービスが溢れ始めました。 その代表例は携帯電話。アニメやゲームなど、 いくらでも無為に時間を潰せる機会が増えています。 スマホ依存症は知性、個性、独創性にとって、 毒以外の何者でもありません。 スマホの『見慣れた世界』にいると、 脳の取り込み情報は低下し、時間が速く過ぎ去ってしまいます。 『スマホやめますか、それとも信大生やめますか』。 スマホの電源を切って、本を読もう。友達と話をしよう。 そして、自分で考えることを習慣づけよう。 知識を総動員し、ものごとを根本から考え、 全力で行動することが、独創性豊かな信大生を育てるのです。」ほんと、その通りですよね。そして、スマホ依存は悪ですがスマホやPCなしでという社会で生きるのは考えにくいのでなぜ、それに振り回されるのではなく、うまく付き合いツールとして上手に活用する学生を育ててもらえたらなぁって思います。さて、昨日日記に書いたように坪田信貴さんの講演会に行ってきました。前回、大阪のNHK文化センターで講演を聞かれた岐阜でくもん教室をされている志田先生が「さださん、大阪で 坪田先生の講演会がまたあるんです。 予定が合えば、講演を聞いてみませんか。」って、お誘い頂いて参加してきました。一番前の席に座ったということと志田先生は坪田先生のお話を何度か聞いておられるので坪田先生も志田先生のことをご存知で講演前にご挨拶されていたということもあってホーム感があって、すごくリラックスして聞かせて頂きました。さて、坪田先生のお話ですが「この会場では2回目ということで いつもお話するお話より深い所のお話を。」と90分の予定の講演を時間オーバーしちゃうくらいたくさんお話して下さいました。たくさんお話して下さったので自分なりに整理して書いてみようかなと思います。以下は、講演メモからの文字に起こしたものです。長くなります、ごめんなさい。お子さんに、どうなりたい?とか親御さんに、どうなってほしいですか?そんな風にお聞きするとみなさん、いろんなお話をされますが行きつくところは、みんな、幸せになりたいとか、子どもに、幸せになってほしいとおっしゃいます。『でしたら、できていないところではなくて あなたと一緒にいることが幸せです。 人生を応援しているよ~って過ごしてくださいね』って、講演なんかでお話させて頂くんですが「悪いところを見てないで。」って聞いたはずなのに1時間後くらいには、「あんた、ここができてない。」って怒っておられたりするんです。今日は、お子さんのやる気スイッチを押すために人の『先入観を知る』ということと人は『選択的注意を持っている』というお話をしようと思います。まず、『やる気』というお話をするとき「やればできる」とか「やる気があればできる」とか「やる気はあるのか?」と言ったりすることありますよね。でも、この言葉はやる気を著しく削いでしまう可能性があるかもしれません。一般的に、世の中の人はやる気があったら、できるようになるとおっしゃるのですが実は、これが、根本的に間違いで視点を変えないといけなくて、できるからやる気になるのです。これに関して面白い実験があります。「生卵を立ててください。」という課題を出すんです。この課題に対して、大きく2通りの答えがあります。50%位の人は、「そんなの立たないよ。」と言います。「だって、生卵は丸いじゃん。立つわけないよ。」と。そして、もう50%の人は「あぁ、コロンブスの卵の話でしょ。知ってる。」って言うんです。でもね、卵の下を割らなくても、生卵は立つんです。ご自宅で、やってくださったら、分かるんですが立つポイントを探りながら1分~数分間数回チャレンジすると、卵は立つんです。立つポイントを探っていくと黄身が安定するということもあって、立つんです。ここからが、とても重要なポイントなのですが立つまでの数分間、卵が立つと思って探らないと生卵は、立たないのです。人間はできると分かってることしかできないしできないかもしれないと思うことは、やらないのです。だから、自分が一番わくわくキラキラして少し頑張ったら、必ず達成できる、できるだけ小さな目標を、目標として設定してください。なので、ダメだしではなく、良いところだしで減点主義ではなく、加点主義で結果重視ではなく、プロセス重視で失敗ではなく、未成功と見てほしいのです。良い所だし、加点主義、プロセス重視という視点で見ているとその両者には、尊敬、信頼の関係が生まれると心理学ではいくつも論文で実証されています。逆に、ダメだし、減点主義、結果重視だと努力を継続しなくなることも、実証されています。考えてみてください。ダメだし、減点主義、結果重視の人の前でまた、頑張ってみようと思うでしょうか。でも、知らず知らずに、お子さん、ご主人、奥様、会社の部下に「あなた、こんなところがダメよね。 また、やっちゃたのね。だからダメなのよ。」って言ってませんか。ついつい言ってしまったり、心で思ってそんな目で見てしまうこと、あると思います。そして、もう一つ、評価ということで半年や数年ぶりに合う親戚の子の成長には気づいても日々のお子さんの成長にはなかなか気づきにくいように人は、微妙な変化に、気づきにくいという傾向があります。そして、他人と比較してしまっていきなり大きな目標を立ててしまうという傾向もあります。普段、20~30点くらいしか取れないお子さんに「次のテストで、平均点くらい越えてね。 平均点を越えたら、○○買ってあげるから。」みたいなことを口にしてしまうというものです。最終的な目標が80点を超えることであっても直近の目標は、10点アップでいいと思うのです。もっと言えば、今日が昨日よりも1%向上する今回が前回より1%上昇する。これで、十分です。毎日1%ずつ1年間365日成長し続けると1年後には、37.78倍になります。1mだった身長の子は、1年後に37.78mになるのです。反対に、毎日1%ずつ1年間減少・衰退し続けると1年後には、0.03倍になってしまいます。1mだった身長の子は、1年後に3cmなってしまうのです。3cmの子が37.78mの人を見れば、巨人と思いますよね。これを人は才能といいます。できると思う、向上、成長という視点で人を見ていくということがいかに大切かというお話を人は『選択的注意』(Selectie Attention)を持っていて1つ1つの行動ではなく一連の行動として体験づけて記憶するスキーマの影響を受けているというところからもう少しお話したいと思います。では、下の動画を見てください。これは、ハーバード大学の有名な実験なのですが黒いシャツと白いシャツを着た学生たちがバスケをしてて、パスをし合っています。白いシャツを着た学生たちが何回ボールをパスするか、その回数を数えてほしいのです。この実験は、いかにこういうものという先入観があり先入観は視野を狭くしてしまうばかりではなく人は、する前に答えができあがってるということを教えてくれます。だから、「この子はこういう子」「自分はこういう人」という先入観は、結果を大きく左右してしまうのです。先入観にあった現象を見るたびに、そうそう、これこれと確認するからです。そして、年齢が低いほど、暗示により記憶が変容することが心理学のいくつもの実験で分かっています。だから、「お兄ちゃんは、算数できるのに。」とか「なんで、あなただけ。」なんて、絶対に言ってはいけないのです。「だって、才能なんてない。」って声が返ってきそうですが才能がない人なんて、誰ひとりいません。もう一度、いいます。才能がない人なんて、誰ひとりいません。『知能』というとき、みなさんは、学校知能のことを指して「賢い」とか「できる」と言ったりしますが知能は、これだけではなくて他にいくつも知能があるのです。(最初の写真がその一覧です。)このどの知能が優れているのか、そういう視点で見ていくとその人の見方がかわり、対応がかわり、やる気が変わります。『やる気を出す』というとき保護者懇談をさせて頂いたりすると「コミュニケーション取ってますか?」とお聞きすると「よく取ってますよ。うちは仲よくて、たくさん会話してますから。」とよくお答えいただくのですがコミュニケーションとは、訳すと意思疎通ですから会話することではなく相手とどれだけ通じているか、分かっているかなんです。何回も言うことでも、あなたのためにという言うことでもなく相手にどう伝わっているかがすべてなのです。。だから、その人がどう感じているのか相手を知ろうとすることなしに、始まらないのです。『ビリギャル』はギャルの格好した女子高生が1年で偏差値40上げて慶應に合格した言ってしまえば、これだけのお話なのですが一人の頑張りによって、家族や周りいろんな人が元気になり人の心を動かし、また元気にするわくわく、テンション高くいられるそれって素晴らしいことですよね。そんな風にお話して下さいました。今日から春期講習再開して授業してるんですがわくわくやハピネスは伝染するなぁと感じています。『ビリギャル坪田先生講演会(3)』

2015年04月05日

閲覧総数 1140

-

-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…

- 大宮科学技術高校

- (2025-10-20 13:16:42)

-

-

-

- おすすめの絵本、教えてね♪

- おやすみ、はたらくくるまたち

- (2025-11-13 22:34:24)

-

-

-

- 0歳児のママ集まれ~

- P15倍🤩サイベックス メリオ カーボ…

- (2025-11-11 19:30:04)

-