PR

X

2025年11月

2025年10月

2025年09月

2025年08月

2025年10月

2025年09月

2025年08月

2025年07月

2025年06月

2025年05月

2025年06月

2025年05月

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

テーマ: 塾の先生のページ(8374)

カテゴリ: カテゴリ未分類

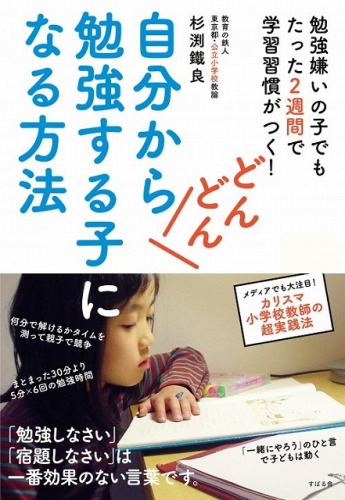

勉強を「早くしなさい!」の代わりに言うべき言葉とは? 子どもが勉強する気になる方法- ダ・ヴィンチニュース(2015年4月16日11時30分)

楽だったり、楽しかったりすると

心もカラダも軽くなりますよね。

高校生に、英単語を覚えてもらうのに

彼らがもってるiPhoneやスマホに入れられるように

付属でついてるCDを倍速加工してMP3に変換して

「これ、毎日10分だけ聴いてくれるかな?

1日10分でいいんだ。

単語帳1冊を25個のトラックに分けたから

日曜日を休みにしても1ヵ月で1周できるから

学校の行き帰りとかで、1日10分聴いてくれる?」

そんな風に話して渡したら

「1日10分だけで、いいの?

行きと帰りで2回聴いてもいい?」

なんて、言いながら、聴いてくれています。

昨日、書いた日記の続きのようなコラムを読んで

締切があったり、基準があったりすると

そちらから見るので、焦ったりイライラしたりしますが

ちょっと頑張ったら、できるようになる

ちょうどの階段であれば

必ずたどり着いてくれるんだなぁと最近よく感じます。

春のこの時期だからこそできる

この『やったらできる』

これをたくさん感じたら

夏、秋、冬に繋がってくるように思います。

(以下、コラムからの抜粋です。)

子どもの頃に言われたくなかった「勉強をしなさい!」。

今、自分が親になってみて、

「でも、子どものためを思って…」と自分を納得させてみる。

そう、叱りたくて叱る親はいないのである。

勉強の大切さを身にしみているから、仕方なく口にするのである。

どうせ「はーい…」と生返事するだけだと分かっていても。

さて、この「勉強をしなさい!」という定型句、

本当に言わなければならないのだろうか。

言って効く子どもなら、意味があるだろう。

「どうせ効かないなら禁句にしよう」。

「勉強をしなさい」という定型句は、じつに危険である。

「勉強をしなさい」を繰り返すことで、

そのうち単に「勉強は?」と聞いただけで、

子どもが親の心を推測して「勉強しなさい」に変換し、

うんざりするようになる。

親が意図しないところで、

親子の信頼関係に亀裂が入ってしまうというのである。

勉強をしない子どもを

『勉強する子』に大変身させる方法はないのか。

まず、前述の「勉強をしなさい」は禁句にし、

代わりに子どもの意欲を引き出す“魔法の言葉”を使う。

それは、「終わったらいっしょにテレビを観ようね」

「さっと終わらせておやつ食べようか」

「今日は何分でできるかな?」といったプラス言葉。

「早くしなさい」という代わりに

「早送りー!」「制限時間あと5分です 」

「60点しかとれないの?」の代わりに

「あと40点とったら100点だよ」など、応用も効く。

これで子どものやる気に火がともったら、

次は火を大きくするために、「楽習」を導入する。

子どもはテレビやゲームが好き。

「やめなさい」と言ってもやめない。

勉強がテレビやゲームのように楽しくなるよう、

さまざま工夫したものが「楽習」である。ポイントは次の4つ。

(1)親が一緒にやる

「一緒にやろう」と言って隣に座り、一緒に問題を解く。

「監督する」のではない。

「この問題、けっこう難しいね」など子どもの頑張りを理解できる。

親が楽しく解く様子を見て、子どもも勉強が楽しくなる。

(2)勉強のやり方をラクにする

子どもの集中力は短時間しか続かないことに配慮する。

・1分、5分、10分、20分など、

子どもの集中力に合わせて時間をいくつかに区切る

(毎日の家庭学習の目安は「学年×10分」…合計時間がこれになれば良い)。

・宿題を細切れにして数分単位で教科を切り替える。

・タイマーで時間制限を設け、集中力を高める。

(3)勉強の中身を楽しくする

計算をタイム計測する、チラシで知っている漢字に丸を付ける

「チラシで漢字探しゲーム」などゲーム性を取り入れる。

100マス計算をスリム化した10マス計算をする際は、

「+0」から始めて、タイムアタックに挑戦する。

親の丸付けは、1問ずつ惜しみなく丸を付けるようにする。

(4)ラクにこなせるレベルにする

成功体験が学習意欲を引き出す。子どもができるレベルまで戻ること。

簡単な基礎を100回でも繰り返し、暗記するくらいまで徹底してやる。

毎日違うことをするより、

同じことを繰り返すほうが達成感を味わえ、自信になる。

このような工夫をしても、勉強習慣はすぐには身につかない。

しかし、着実に子どもの中では力がついており、

ある日、急に“ブレイク”する。

親には、子どもを見る基準を毎日『ニュートラル』に戻し、

粘り強く接していくことが求められる。

教科書の内容が100%わかると、

それだけで偏差値は70になるといわれる。

親子共に「楽習」を楽しめるようになったとき、

「勉強をしなさい」の定型句は姿を消しているはずだ。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.