-

1

行け、野郎、撃て!

「マカロニ・ウエスタン傑作映画DVDコレクション」は昨年4月14日(木)に創刊号「荒野の用心棒」が発売されてちょうど1年が経ちました。 最新号の第27号は「キラー・キッド」と「行け、野郎、撃て!」の2作品。 DVDはこれで53枚になり、来年4月までの全51号予定なので、あと24号、48作品です。「行け、野郎、撃て!」(1972) ANDA MUCHACHO, SPARA!監督 アルド・フロリオ製作 エドゥアルド・マンザノス・ブロチェロ脚本 アルド・フロリオ、ブルーノ・ディ・ジェロニモ エドゥアルド・マンザノス・ブロチェロ撮影 エミリオ・フォリスコット音楽 ブルーノ・ニコライ出演 ファビオ・テスティ、ホセ・カルヴォ エドゥアルド・ファヤルド、チャロ・ロペス、フランシスコ・サンズ 本編99分 総天然色 シネマスコープサイズ 邦題の「行け、野郎、撃て!」は原題「ANDA MUCHACHO, SPARA!」の直訳とのことで、1971年イタリア・スペイン映画、日本劇場未公開作品。 監督は「五匹の用心棒」のアルド・フロリオ。主演のファビオ・テスティは「荒野の処刑」(75)と「悲しみの青春」(71)があるけれど、日本ではあまり知られていない俳優です。主人公を助ける老人役のホセ・カルヴォは「荒野の用心棒」(64)で酒場のオヤジに扮していて顔なじみ。悪役のエドゥアルド・ファヤルドは「続 荒野の用心棒」でジャクソン少佐役が印象に残っていますが、全体的にスター性の少ない地味な作品であり、日本に輸入されなかった理由もそんなところかと? 強制労働させられていた刑務所から脱獄した主人公ロイ・グリーンフィールド(ファビオ・テスティ)。鎖の足かせで繋がれている仲間といっしょに逃げるが、仲間は途中で力尽きて死に、主人公は出会った老坑夫(ホセ・カルヴォ)に助けられる。老坑夫は男に食事と衣服を与え、さらに「投資」だと云って隠していた金を与える。 ガンマン姿となった主人公は町の床屋を訪ね、「エミリアーノの紹介で来た」と云うと床屋はうろたえて発砲。主人公手練れの抜打撃ちで床屋を倒す。町は横暴な権力者レッドフィールド(エドゥアルド・ファヤルド)に牛耳られていて、坑夫たちを食い物にしている。主人公の早撃ちを伝え聞いて関心を示したレッドフィールドは、彼を雇う。 主人公が何をしようとしているのか、その目的がはっきりしないので、前半の展開が少しもたつく感じがするが、目的が少しずつ明らかになってくると盛り上がりを見せます。脱獄したあとのできごとがフラッシュバックで挿入され、途中で力尽きて死んだ仲間がエミリアーノという名前で、彼がレッドフィールド一味に陥れられて服役していたことがわかり、主人公の目的がその復讐であることが明かされていきます。 本作が制作された1971年は、マカロニ西部劇の世界的ブームは過ぎていて、その内容もアクション路線やコメディ路線が主流になっていたが、本作は「復讐」がテーマの王道を行くものになっている。出演俳優はジェンマやフランコ・ネロのようなスターではないけれども、出演者はイタリア人とスペイン人で占めて、ブルーノ・ニコライの正統派マカロニ西部劇的テーマ曲もあってか、純粋でまっとうなマカロニウエスタンになっています。 主人公が強制労働させられている冒頭シーン。囚人たちがハンマーやツルハシで岩石を割っているのですが、「星空の用心棒」などでも同様な場面があって、これは何をやっているのだろうか? 石を割っているのは何のため? ただの懲罰が目的とは思えないのですが。

2017年04月15日

閲覧総数 377

-

2

馬車

「シャーロック・ホームズ」を読んでいると、19世紀末のロンドンが舞台で、辻馬車が登場します。ホームズの物語には辻馬車はかかせないアイテムですね。 ホームズやワトスンがよく利用するのは1頭立て2輪馬車(ハンサム・キャブ hansom cab )で、当時のロンドンのトレードマークと云えるものです。馭者席が後部にあって、2人の客を前席に乗せる。引き馬は1頭(写真)。 ホームズの物語には2輪辻馬車だけでなく、4輪箱形馬車もあるし、豪華な2頭立ての箱形馬車もある。有蓋、無蓋、幌馬車、各種いろいろです。 19世紀末には英国の大都会ロンドンで馬車がタクシーとして公共交通機関になっています。駅があって鉄道が走り、都会はタクシーとしての辻馬車。 郊外へ行けば、個人所有の馬車が自家用車となっている(上流階級にかぎる)。 農村部では運搬用の荷馬車がある。 アメリカの西部開拓時代でも、駅馬車、幌馬車、開拓地や牧場、農村での個人所有の馬車、東部の都会ではヨーロッパ風の馬車がある、 ところが日本で馬車が登場するのは明治になってからの短い期間です。 その明治になっても、たとえば夏目漱石先生の小説には馬車が出てくるでしょうか?「坊ちゃん」で印象にのこるのは、「ぷうと言って汽船がとまると、艀が岸を離れて、漕ぎ寄せて来た」とあって、そのあとに停車場からマッチ箱のような汽車に乗ります。 汽船と汽車で、馬車が出てこないのは当時の松山が都会ではない、ということだけでしょうか? 明治時代より前の日本には馬車が存在しない。 荷車を引くのは人間であり、馬に引かせるという発想があってもよさそうなのに、それがないのはなぜだろう? 日本の交通網は陸上ではなく海上交通と河川交通ですね。陸上は道路網が発達せず、貨物は船が運び、それを廻船問屋や海運業者がうけおった。 陸上を移動するには街道があるのですが、人間が歩くための道路であり、馬車が走れるような整備はされていなかったようです。 戦国期にしても、軍勢の輜重隊(しちょうたい 補給物資輸送隊のこと)は人力と馬力、この馬力も荷車を引かせるのではなく、背に負わせて歩かせる。人間が背に負い、馬が背に負って運び、荷車を馬に引かせることがない。 これは不思議なことですが、馬車が通れるような道がなかったということでしょうか。 平安時代には、日本において唯一、家畜が車をひく牛車が存在するのは、これも道路事情からくるもので、歩みの遅い牛車も凹凸のある悪路のために揺れがひどくて乗り心地の良いものではなかったようです。 昭和の太平洋戦争の時、製作した零式戦闘機を工場から飛行場へ運ぶのに牛車を使ったそうです。道路が悪く、トラックや馬車で運ぶと機体を損傷させるからだとか。 馬車ではないけれど、私の子供のころにはリヤカーというものがありました。 商店用の2輪荷車で、自転車が引いて走るものです。自転車だけでなく人間も荷物を積んで引いていましたね。

2013年02月16日

閲覧総数 348

-

3

大砂塵が放送される

「大砂塵」(1954) JOHNNY GUITAR監督 ニコラス・レイ 製作 ハーバート・J・イエーツ 原作 ロイ・チャンスラー 脚本 フィリップ・ヨーダン 撮影 ハリー・ストラドリング 音楽 ヴィクター・ヤング 主題歌 ペギー・リー出演 スターリング・ヘイドン、ジョーン・クロフォード スコット・ブラディ、マーセデス・マッケンブリッジ ウォード・ボンド、ベン・クーパー、デニス・ホッパー、アーネスト・ボーグナイン ジョン・キャラダイン、ローヤル・ダーノ 本編109分 総天然色 ビスタサイズ(?) NHKのBSプレミアムで4月10日(火)に西部劇映画「大砂塵」が放送されます。 見られる機会が少ない作品だけに、この放送はたいへん嬉しく、待ち遠しい思いがします。 日本公開は1954年10月。私が初めて見たのはテレビのゴールデン洋画劇場で、1971年6月4日(金)に放送された時でした(1974年9月6日に再放送)。 西部に鉄道の敷設が進む頃、酒場の女主人ビエンナ(ジョーン・クロフォード)のもとにギターを持った渡り鳥 ジョニー・ギター(スターリング・ヘイドン)がやって来る。町に鉄道を通すことで商売を成功させようと考えるビエンナは、かつての恋人で実は早撃ちガンマンのジョニーを滞在させるが、鉄道敷設に反対する牧場主のエマ(マーセデス・マッケンブリッジ)に憎まれ、エマに扇動された保安官や自警団との対立が悪化してゆく。愛憎と女性同士の対決を描いた異色西部劇です。 40数年前にテレビ洋画劇場で見たきりなので、ストーリーはまったく覚えていません。 ペギー・リーさんがハスキーな声で切々と歌う主題歌「ジャニー・ギター」は誰もが聞き覚えのある名曲です。映画を知らないでも、この曲を知っている人は多いでしょう。 Play the guitar, play it again, my Johnny Maybe you're cold but you're so warm inside「ギターを弾いてよ また弾いてよね 私のジャニー みんなは貴方を冷たいって言うけど 本当は心が温かい人だって私は知ってるの」 そんなわけで、来週の火曜日の放送が待ち遠しいです。

2018年04月04日

閲覧総数 348

-

4

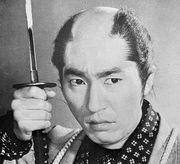

沖田総司

新選組の一番隊隊長 沖田総司。 これまでにアイドル歌手やらアイドル俳優やら、ちょっと人気があるようなのが演じたりしましたが、古い東映や東宝、大映の時代劇映画では中村錦之助さん(萬屋錦之介)や品川隆二さん、北大路欣也さん、松本錦四郎さんが演じています。 新選組の一番隊を率いる隊長としての役とすれば、やはりそれなりの統率力と配下の隊士からの信頼が必要です。演技力と存在感が必要で、ただ顔が良くて人気があるだけのアイドルタレントには務まらない役です。 沖田総司といえば、島田順司(しまだ・じゅんし)さんが群を抜いてダントツの最高だというのは、どなたも異論のないところかと。「新選組血風録」(1965~66)、「俺は用心棒」(1967)と「燃えよ剣」(1970)で沖田総司を演じて、しかも相手役が栗塚旭さんと左右田一平さんで、このトリオは絶品でした。 私が初めて見たのは「俺は用心棒」(MROテレビ 月曜夜10時)です。沖田総司が出てきて、えっ?沖田って、あの新選組の?と。野良犬浪人の栗塚旭さんの用心棒時代劇に沖田が出てきたので、最初は驚きました。「俺は用心棒」の監督(河野寿一、佐々木康)、脚本(結束信二)、音楽(渡辺岳夫)は「新選組血風録」や「燃えよ剣」と同じで、作品の雰囲気や世界、情感などすべて同じです。「俺は用心棒」の「だんだら染」という話などは「新選組血風録」の一編としても通用するものです。この時はまだ「新選組血風録」の存在を知らなくて、当時は石川県で放送されたのだろうか? この次に見たのが、1年ほどあとに始まった「燃えよ剣」で、「俺は用心棒」の面白さに虜になっていた私は、「燃えよ剣」の本格的新選組時代劇に夢中になりました。 土方歳三と沖田総司、近藤勇(舟橋元)や、幹部とその他大勢の隊士たち。「燃えよ剣」では土方歳三の恋人としてお雪さんが登場し、磯部玉枝さんという素敵な女優さんが演じて、最高に良かったです。 脚本の結束信二さん特有の哀切感のあるドラマの世界。これは「俺は用心棒」も「新選組血風録」も共通する世界ですけど。 沖田総司を、さっそうと、カッコ良く演じて最高だった島田順司さんですが、「新選組血風録」での最初はまったくさまにならなかったそうです。 刀を腰に差してもさまにならない。監督は「えらい役者、つれてきたな」と。それが回を重ねるうちにすばらしい沖田総司になりました。 沖田総司は「おきた・そうじ」ですが、結束信二さんの脚本では「そうし」と言っています。 これは「しまだ・じゅんし」さんが「僕の名前はじゅんじではなく、じゅんしと読むんですよ」と言ったことから「そうし」と呼ぶことになったそうです。「おきた・そうし」は脚本家 結束信二さんの専売特許なんですね。

2012年07月10日

閲覧総数 747

-

5

第七騎兵隊の敗因

1876年6月25日、アメリカ陸軍第七騎兵隊のカスター中佐がリトルビッグホーンでスー族、シャイアン族連合軍との戦いで戦死しました。 スー、シャイアン連合軍は約1800人。カスター中佐の率いる隊は225人。多勢に無勢で包囲されて全滅してしまいます。 この戦いの敗因のひとつとして、カスター隊が装備していた小銃は単発のスプリングフィールド銃だったのに、インディアン側は連発銃を持っていたからといわれます。 一発ずつしか撃てない騎兵隊の軍用小銃と、連発銃の差が出たのだと。銃の性能差だけで勝敗が決するような、そんなに単純なことではないと思うのですが、どちらの小銃も一長一短です。 騎兵隊のスプリングフィールド銃は軍用だけあって、故障が少なく頑丈で、長射程の命中率にすぐれ、殺傷力の大きいものです。 インディアン連合軍が使ったとされる連発銃はウィンチェスターではなく、その原型のヘンリーライフルというもので、命中率に劣り、長距離射撃には向かないもの。 騎兵隊がこのヘンリーライフルや、のちのウィンチェスターライフルを制式採用しなかった理由もそこにあり、軍はレバー操作で装填と排莢をおこなうことによる脆弱な連発銃の速射性よりも、たとえ単発でも長射程で威力が大きく、堅牢であるほうを重視したということです。 第七騎兵隊の連隊歌です(YouTub)。 騎兵隊の西部劇映画でよく耳にする曲です。 第七騎兵隊の敗因は、装備する銃の差などではなく、指揮官の性格、カスター中佐は「常に敵を過小評価する癖」と「他人の意見に耳を傾けない癖」があったそうで、その傲慢な性格により、戦力差が大きいにもかかわらず無謀な攻撃を実行した結果だとするほうが適っているのではないでしょうか。

2011年06月23日

閲覧総数 512

-

6

大塚周夫さんの訃報

俳優・声優の大塚周夫(おおつか・ちかお)さんが1月15日にお亡くなりになったそうです。 大塚さんの記事にチャールズ・ブロンソンの写真を出してどうするんだ?とお思いでしょうが、大塚さんは私の大好きなブロンソンの声を長年にわたって担当していて、ブロンソン=大塚周夫さんのイメージが強いからです。 かつてテレビ洋画劇場でブロンソン主演・出演作品が放送されるたびに、大塚周夫さんの声に親しみました。ブロンソンさんのキャラクターに大塚さんの渋い声がピッタリ合っていて、まったく違和感がない。お見事な日本語吹替えでした。 写真は「狼の挽歌」(1970)のブロンソン。 大塚周夫さんの吹替え音声が入っている「バルジ大作戦」のDVDソフトが安価で発売されていますが、現時点では他にも「荒野の七人」(60)「大脱走」(63)「特攻大作戦」(67)「ウエスタン」(69)「狼の挽歌」(70)「夜の訪問者」(70)「レッド・サン」(71)「バラキ」(72)「狼よさらば」(74)「ブレイクアウト」(75)「軍用列車」(75) などで大塚周夫さんの渋いお声を聞くことができます。 私の最も好きな1本である「さらば友よ」(68)のDVDには日本語音声が入ってないのがまことに残念なことで、大塚さんの声で「イエ~い」を聞いてみたいものです。 大塚周夫さんはブロンソンさんの声の他に、リチャード・ウィドマークの声も担当していて、テレビのゴールデン洋画劇場などでよく耳にしたものです。 ジョン・ウェインの小林昭二さんやランカスターの久松保夫さん、ドロンやジェンマやマッカラムの野沢那智さん、ヘストンやヘンリー少尉の納谷悟朗さん、そしてブロンソンとウィドマークの大塚周夫さん、かつての外国映画で名優たちの声を日本語に吹き替えることで、外国映画に親しませてくださった方々。そのお声を聞けなくなるのは寂しいですね。 ご冥福をお祈りいたします。

2015年01月18日

閲覧総数 148

-

7

「コンバット!」のゲスト・スターたち

3、4年前にNHKのBS-2で全話放送された「コンバット!」。録画してDVD-Rにしたものをたまに取り出して、暇つぶしに見るのですが、有名なスター俳優がゲスト出演しているのを目にします。 たとえば、 ジェフリー・ハンター ・・・第4話「わが心との戦い」 リー・マービン ・・・第31話「また一人減った」 ジェームズ・コバーン ・・・第33話「仮面のドイツ兵」 チャールズ・ブロンソン ・・・第92話「爆破命令」 ジェームズ・フランシスカス ・・・第137話「生と死の間」 サル・ミネオ・・・第66話「軍曹が死んだ」第132話「銃口の前で」 ダン・デュリエ・・・第88話「特派員救出」第148話「戦場のジャズメン」 ロバート・デュバル ・・・第83話「静かなる戦い」第141話「助けを呼ぶ声」 テリー・サバラス ・・・ 第85話「ジープ特攻隊」第144話「もう帰ってこない」 デニス・ウィーバー・・・第107話「大地に帰る」 など。 第145話「再会」を先日、ひさしぶりに再生して見ました。 川に橋を架けるのに適した場所をさがすためにやって来た工兵大尉(ジェームズ・デイリー・声は熊倉一雄さん)を案内するサンダース軍曹(ヴィック・モロー)たち。 この工兵大尉を演ずるジェームズ・デイリーの娘さんが女優のタイン・デイリーです。「ダーティハリー3」(76)でハリー・キャラハン刑事の相棒になる新米女性刑事を好演しました。 キャラハン刑事といっしょに上司の命令を無視してアルカトラズ島に乗り込んで、銃撃戦の末にハリーをかばって撃たれてしまう。ハリーの相棒に組まされ、邪魔者あつかいされながらも、ハリーに認めてもらおうと健気にがんばるのですが、最後は可哀想な役でした。タイン・デイリーさんは「女刑事キャグニー&レイシー」という1980年頃だったかのテレビドラマにも出ていた、懐かしい女優です。「コンバット!」の面白さの一つは、ゲストとして登場するスター俳優たちの姿を見ることですが、この「再会」では、大尉の息子が特派員として小隊にやって来る。この記者を演じているのがジェームズ・マッカーサー。映画「バルジ大作戦」(65)では新米少尉を演じていて、自分の不甲斐なさから敵に捕まってしまう。虐殺の場から命からがら逃げ出し、奮起して戦うという役でした。テレビドラマ「ハワイ5-O」のレギュラー出演でも知られる俳優です。 リー・マービン、ジェームズ・コバーンやチャールズ・ブロンソン、テリー・サバラス、ロバート・デュバルなど、後にスターになった人たちもいますし、ダン・デュリエは西部劇の悪役スターです。他にもあまり有名ではない、知る人ぞ知るというような、印象に残る名優が多く出ています。 YouTubeにある「コンバット!」第92話「爆破命令」の一場面です。 のちに大スターになるチャールズ・ブロンソンさんが出演している。 この頃はまだ脇役専門で、ヒゲがありません。 第107話「大地に帰る」のデニス・ウィーバーさんは、のちにテレビドラマ「警部マクロード」でおなじみになるし、他には、映画「続 猿の惑星」や「恐竜グワンジ」のジェームズ・フランシスカスさんは、第137話「生と死の間」にゲスト出演していて、この人も魅力的な俳優だと思います。 聞くところでは、多くのスターたちがサンダース軍曹役のヴィック・モローさんの人柄を慕って、ゲスト出演をしたがったそうです。それと戦争ごっこができる面白さがあったのかも。

2011年07月12日

閲覧総数 3001

-

8

拳銃無頼帖 不敵に笑う男

赤木圭一郎さん主演「拳銃無頼帖 不敵に笑う男」(1960年)。 先日(2月3日午前)、「チャンネルNECO」で「拳銃無頼帖」の全4作品が連続して放送されたのを機会に録画しました。「抜き射ちの竜」「電光石火の男」「不敵に笑う男」「明日なき男」の4作品を連続放送。見るのが楽しみですが、全部見終えるのはいつになるか?、とりあえず傑作と評判の「不敵に笑う男」を鑑賞。 1960年(昭和35年)の日活アクション映画で、この1年間に「拳銃無頼帖」シリーズ4作品が製作されている。この年は他に「霧笛が俺を呼んでいる」や「邪魔者は消せ」など8本が公開され、1年間に12本とは、赤木圭一郎さんが当時いかに人気があったかがわかります。(赤木圭一郎さんは翌1961年2月21日に亡くなる) 予備知識なしで見たので驚きました。舞台が金沢ではないですか。 昭和35年当時の金沢の街が出てきて、香林坊と金沢駅と横安江町、天神橋と、死んだ恋人の妹(笹森礼子さん)と語る墓地は卯辰山でしょうか。 まるでタイムカプセルを開けたように、昭和35年の懐かしい金沢の風景が広がります。 出所した早射ちの竜こと壇竜次(赤木圭一郎)は恋人の待つ金沢へ帰ってくるが、恋人はすでに事故死していたことを知らされる。 金沢の町では浜田組と船場組という二つのヤクザ組織の対立が激化していた。 竜次は恋人の妹の安全と引きかえに船場組の用心棒になり、浜田組の用心棒「コルトの謙」(宍戸錠)と対決する。 金沢の繁華街の縄張りをめぐって二人の親分が対立。浜田組の親分は藤村有弘さんで、おかしなアクセントで話すおかしなキャラクターです。独特のユーモアがあって、しかも悪役が似合ったりして。 船場組の親分は二本柳寛さん、藤村さんのような愛嬌ある悪役でなくて憎らしい卑怯者。 竜次の恋人を事故に見せかけて殺したのはどちらか? 二人ともが主人公の竜次を消してしまいたいと思いながら竜次の拳銃の腕を買っていて、二人ともが盗難ダイヤの売買をめぐって、裏で罠をめぐらしている。 赤木圭一郎さん、あいかわらず良いですねぇ。 拳銃稼業から足を洗いたいと思いながらも、周囲がそれを許さない。 ハンサムな二枚目であり、その暗い表情と孤独感。 そして登場する宍戸錠さんの殺し屋「コルトの謙」。 赤木圭一郎さんに向かって「お前を殺るのは俺だ」と言いながらも、その危機にはどこからか現れて助勢する。「俺が殺る前に死なれちゃ困るんでな」と。こういうキザな殺し屋役は宍戸錠さんならではの味ですね。まだ27歳の若々しい錠さん(1933年生まれ)です。

2014年01月27日

閲覧総数 269

-

9

落ちた偵察機

テレビ映画「コンバット!」の第43話「落ちた偵察機」を鑑賞しました。 第2シーズンの18話目にあたります(アメリカでは11話目)。 私が初めて「コンバット!」を見たのは昭和40年(1965)10月の第82話「塔の上」からなので、これを見ていないはず。なのに当時 見た記憶が確かにあって、ということは再放送の作品も混ざっていたのだろうか? アメリカ陸軍航空隊の偵察機(ロッキードP-38)が戦闘区域に不時着する。パイロットは脱出したのか不明であり、サンダース軍曹はパイロットの安否確認と救出、撮影したフィルムを回収する任務をうけて、分隊を引き連れて墜落現場へと向かいます。当然、ドイツ軍も墜落を目撃しているはずであり、急がなければならない。 敵より一足早く現場に到着したサンダースたちは、重傷を負ったパイロットと、機体の機首に装備されたカメラからフィルムを回収することができた。敵がすぐ近くに迫っている。サンダースはフィルムを抜いたカメラを元通りにしておくように指示します。運が良ければ敵は空のカメラを持って引き上げるだろう、と。 しかし、敵の軍曹(分隊長)はそんなことで騙せるような男ではなかった。サンダースは重傷のパイロットを担架にのせてケーリーと衛生兵カーターに先に行くように命令し、あとのメンバーで敵を足止めしようと待ち伏せて戦い(サンダースは喧嘩を売ると云う)を挑みます。 ところが、この足止めするという目論見も見破られて、敵も数人を戦闘に残したまま、ケーリーたちの後を追う。こうして、頭のいいドイツ軍の軍曹とサンダース軍曹の巧妙な駆け引きがおこなわれることになる。 いつもの話ではドイツ軍の描写は、撃ち合いの相手として、たんなる敵というだけだが、ここでは切れ者の分隊長が部下を率いて執拗にサンダースたちの後を追ってくる。 このドイツ軍の軍曹を演じているのがジェームズ・カーンです。「エル・ドラド」(66)「テキサスの七人」(69)「ゴッドファーザー」(72)「遠すぎた橋」(77)などで知られますが、この頃はまだチョイ役の俳優だったのか、ゲストスターの扱いではないらしい。 この敵の軍曹をサンダースが捕えるが、傷の手当てをしてやって、わざと逃がして後を追う。仲間のいる所を知ろうとする一枚上手だったサンダースの策にはまって、哀れな最期をとげる、ドイツ軍の軍曹が印象に強く残ります。 いつもの「コンバット!」とはちょっと趣きが異なり、敵と味方の騙しあいや罠のかけあい、巧妙な作戦のやりとりが面白い。傑作な一編です。 先日の「長い苦しい道」の、対戦車砲を押したり引いたりてゆくサンダースたちを追跡するドイツ軍の分隊長もジェームズ・カーンではなかったかと?

2020年06月20日

閲覧総数 486

-

10

白土三平さんの残酷描写

アメリカ映画「キック・アス」(2010)で、ヒット・ガール(クロエ・グレース・モレッツ)が麻薬売人のチンピラ男の片脚を薙刀のような武器でズバッと両断する場面があります。 このような過激なアクションは近年になってのものかと思うのですが、マンガ本ではもう50年以上も昔から白土三平さんが自作で描いていますね。 白土三平さんの「忍者武芸帳 影丸伝」を初めて読んだのは中学2年の時。そのゴールデンコミックス版 全12巻(220~240円)をそろえて大切にしていたのに、軽率にも処分してしまって後悔しています。約50年も昔の本なので、いま持っていたとしても変色と染みが出て傷んだ状態になっているだろうけど。 当時、白土さんのマンガを初めて読んだわけではなく、それ以前の小学生のころから「サスケ」(「少年」連載)や忍法秘話の一篇である「シジマ」を「少年ブック」で読んでいた。「サスケ」には追い詰められた忍者が顔を焼いたり、自爆してバラバラ死体になる場面があったし、腕や脚が斬られて飛ぶ場面があったし、「シジマ」には七つ石のトネという甲賀の女忍者が水浴する場面に胸をうずかせたこともあります(少年マンガには珍しくエロチックだった)。 しかしそれらは少年マンガ誌ということもあって抑えられた描写だったのでしょう。 その点、貸本単行本として発表された「忍者武芸帳 影丸伝」では、白土三平さんの本領発揮というか、思い切った自由な表現が見られるようです。 影丸の妹、明美が斬殺される場面。 重太郎の子を身ごもっている明美を待ち伏せていた忍者たちが襲う。逃げる明美は追ってくる忍者たちに片腕を切り落とされ、刀に刺し貫かれ、手裏剣を打ち込まれ、最後はバラバラに切り刻まれてしまう。「忍者武芸帳影丸伝」には敵味方二人のヒロインがいて、明美ともう一人は敵方の女忍者の蛍火。彼女の最期も無惨なもので、かなわぬと知りながらも影一族に単身で挑戦。明美と同じように腕や脚を切断され、刀に貫かれ、手裏剣に打たれて、ついに水源地に落下して死ぬ。自分の屍に毒を仕込んでおいて、死後に影一族を全滅させる。「死」が強調されていて、このような凄惨な場面は少年マンガ誌では発表できないのではないか。貸本単行本ならではの作品ですね。「残酷」だけれど、しかし決して「グロテスク」ではない。この女忍者たちの死に様は中学2年生だった私にも大きな感動があって、いまでも忘れないものです。 明美は追ってくる忍者たちに自分の身体が切り刻まれようとも、最後まで生きようとして走るのは、重太郎への強い愛のために生きることの執着です。 蛍火の場合は、自分が死ぬことで敵の影一族を倒すことが目的。水源地にたどりつくために最後まで全力をつくす。「忍者は術に生きる。死しても、もし術が残れば生きることになる」と。「忍者武芸帳 影丸伝」は、白土三平さんの最高傑作だと思います。 忍者マンガとしてもこれを越える作品はないし、今後も現れないでしょう。

2014年02月16日

閲覧総数 8022

-

11

映画「騎兵隊」もう一度

ジョン・フォード監督の「騎兵隊」(1959)。 昨年8月1日には戦争映画として書いたのですが、もう一度、今度は西部劇として。 ジョン・フォード監督には「アパッチ砦」(48)「黄色いリボン」(49)「リオ・グランデの砦」(50)、3本の騎兵隊映画があって「騎兵隊3部作」とよばれています。 この「騎兵隊」は、それらとは別に扱われているらしく、「黄色いリボン」のような人気作ではないようです。内容も西部劇というより南北戦争ものの戦争映画といった感じだし。 インディアンを相手にした作品ではなくて、南北戦争中の北軍騎兵隊による敵中突破破壊工作作戦を描いています。 原題は「騎兵隊」の「Cavalry」ではなくて「Horse Soldiers」となっていますが、「キャヴァリー」と「ホースソルジャー」の違いは何でしょうか?、両者の意味はどのように違うのか?、「アメリカ陸軍騎兵隊」と「騎馬兵」ということか?私にはよくわかりません。 ジョン・ウェイン扮するマーロー大佐が率いる北軍騎兵隊が、南軍の背後を迂回して敵の兵站基地となっている駅と鉄道施設を破壊するために出発します。 この北軍騎兵挺進隊(挺身隊と書くと意味がちがうものになる)に同行する軍医少佐の役がウィリアム・ホールデン。ジョン・ウェインさんはヤブ医者の治療で妻を死なせたことから医者に対して憎しみを持っている。ホールデンさんの軍医もウェインさんのような融通のきかない堅物の軍人を嫌っていて、二人は反発し、いがみ合う。 しかし作戦中の困難を協力して乗り越えていくうちに友情が芽生えます。 ジョン・ウェインの大佐は軍人になる前は鉄道技師だったという設定で、鉄道建設に命をかけた男が、軍の作戦で鉄道を爆破する任務を受けた、という苦しい立場です。 そのような役をウェインさんが好演していて、彼らしい武骨で堅物の軍人になっています。 ウィリアム・ホールデンさんの軍医は紳士で、知的なキャラクターになっていて、二人の持ち味がうまく生かされています。 敵中を隠密裏に進む部隊は途中でヒロインのコンスタンス・タワーズさんの屋敷に宿泊することになります。屋敷の女主人である彼女に作戦会議を盗聴され(ストーブの煙突が伝声管になる)、敵へ通報されることを避けるために、彼女を部隊に同行させることになる。 南部人のタワーズさんは、最初は北軍ということで2人を嫌っていますが、負傷兵の看護を手伝ううちに2人を理解し、ジョン・ウェインさんの大佐に魅かれるようになってゆく。 南軍の支配地を迂回突破し、敵の兵站基地を爆破し、鉄道を破壊する作戦は成功するが、南軍の有力な部隊が近くに迫っている。激戦の末、橋を爆破して南軍の追撃路を断ち、ウェインは帰隊しますが、軍医のホールデンは動かせない重傷の負傷兵のためにタワーズさんとともに敵地に残ります。 南軍部隊を迎えるホールデン軍医とタワーズさん、南軍の指揮官が「我々にも軍医がいるので協力させましょう」と言って、ジ・エンドとなります。 ジョン・フォード監督特有のユーモアと人間模様を描いた作品で、南北戦争の悲惨さはあまり描かれず、騎兵隊の隊員たちも、南軍の敵も皆が紳士的で、これはフォード監督の特徴でもあるようですね。 ラストのクライマックス場面で、ジョン・ウェインの隊長が隊を従え、橋を渡って敵陣に突撃してゆく。突撃ラッパが勇ましく鳴りわたり、見ているホールデンさんの軍医が「勇敢なのか、怖いもの知らずのバカなのか、どっちだ」と言うのが面白いです。

2012年06月17日

閲覧総数 358

-

12

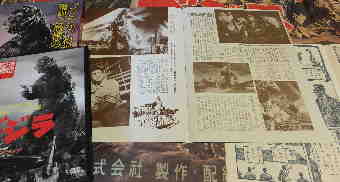

ゴジラ映画のDVD創刊号

「ゴジラ映画」ファンの方はすでにご存じだと思いますが、昨日7月12日(火)に講談社から「ゴジラ全映画DVDコレクターズBOX」というシリーズの第1号創刊号が発売されました。 創刊号は「ゴジラ」(1954年公開)です。 創刊号のみ特別価格で890円(税別)。 映画「ゴジラ」本編のDVD 復刻 劇場公開時の半裁(B2)ポスター パンフレット(大きさはB5版で、表紙含めて8頁) 「怪獣絵物語ゴジラ」「ぼくら」昭和30年3月号付録 東宝写真ニュース、東宝プレスシート、スピードポスター など。 東宝のゴジラ映画のDVDは、2009~2012年に「東宝特撮映画DVDコレクション」としてディアゴスティーニ社が出しましたが、今回の講談社のものは「ゴジラ映画」を中心にしていて、他に「海底軍艦」「モスラ」「地球防衛軍」「空の大怪獣ラドン」「フランケンシュタイン対地底怪獣」「フランケンシュタインの怪獣サンダ対ガイラ」などがラインナップされている。その他に東宝チャンピオンまつり版、海外版などが加えられて、全51号。 隔週火曜日の発売で、第2号からは定価1850円(税別)になります。 この講談社版の目玉は「復刻版パンフレット」と「半裁のポスター」が付いていることではないでしょうか。 映画本編のDVDは、東宝の正規盤が同程度の価格2000余円で買えるので、DVDのみに限れば価格が少し高い感じがしないでもない。 第2号からはともかく、創刊号は890円(+税)なので、「ゴジラ」が好きな人は買っても損ではないと思います。書店の店頭で手に取ってみてはいかがかと(箱入りで封がしてあるので中身は見えないけど)。

2016年07月13日

閲覧総数 160

-

13

赤頭巾ちゃん気をつけて

ふと思い出したのですが、1969年か1970年頃のベストセラー小説に「赤頭巾ちゃん気をつけて」というのがありましたね。庄司薫さんが芥川賞を受賞した作品です。 高校3年の時に夢中になって読んだ、中央公論社の単行本(定価360円だった?)です。ハードカバーの黄色い本で、それほど厚いものではなく300ページもなかったように思います。 学生運動が盛んだった時代。東大入試が中止になった高校3年生 庄司薫くんの、日常生活を描いたもので、内容はすっかり忘れてしまいました。 もういちど読んでみたいと思うし、この映画化作品(1970年 東宝)もあって、これももう一度見たいと思っています。 この青春映画は良かったですね。昔々、まだ若い頃に片町にあった金劇(金沢劇場)で見ましたが、すっかり忘れてしまいました。 監督・脚本は森谷司郎さん、音楽はいずみたくさん、主題歌は佐良直美さん。 主役の薫くんは岡田祐介さん、ガールフレンド由美に森和代さん、女医に森秋子さん。この映画、ああ、もう一度見たいな。

2011年05月10日

閲覧総数 726

-

14

殺人処方箋

「刑事コロンボ」の記念すべき第一作「殺人処方箋」(1968)。 NHK総合で初めて放送されたのは1972年12月31日の午後3時。 大晦日のこんな時にだれが見るんだ?というような時間帯です。 そんなわけで、「刑事コロンボ」の第1作として「幻の作品」のような扱いになったのですが、本格的にシリーズが放送開始されたのちに、この「殺人処方箋」が再登場となったのは1974年10月12日。第3シーズンの最終話「権力の墓穴」(第25話)が放送された翌週だったそうで、私が見たのは、この再放送の時です。 精神分析医のレイ・フレミング(ジーン・バリー)は妻から宣告される。「私をとるか、あなたの課外活動をとるか」と。課外活動というのはフレミングが妻に隠れておこなっていた若い美貌の大部屋女優との不倫関係のことです。 妻は資産家の娘で、フレミングはその財産のおかげで現在の地位を築くことができた。そして妻は、離婚となれば全財産を持って別れるし、スキャンダルを公開して、彼の社会的地位を叩きつぶしてやる、と言います。 そこで原題の「Prescription:Murder 」、「処方:殺人」となる。この精神分析医として成功したエリートにとっての地位と名声を守る唯一の方法は「殺人」なのです。 妻を殺害した男は優秀な知能を持っている。完璧なアリバイ、コロンボには付け入る隙がなく、彼の犯行を立証できないのです。そこでコロンボが取った手段は、フレミング医師の完全犯罪にとって唯一の弱点である、共犯者でもある愛人の女優を心理的に追い詰めて自白させること。 このコロンボの厳しい追求に耐えかねた彼女は「自殺」するという結果になるのですが・・・。 共犯者である美しい女優(演じるのはキャスリン・ジャスティス、無名だけど本当に美しい人です)がフレミング医師を守るために警察の追求に耐えるのはなぜなのか?、それはフレミングから「愛されていると信じている」から。 愛情への信頼が消滅した時に、彼女はコロンボの手に落ちて自白することになる。 このコロンボの手口は珍しいものですね。シリーズでは犯人との直接対決によって事件を解決するのですが、このような直接対決では立証できないから、共犯者の弱点を突くというような方法はあまり使われません。フレミングにすれば、「コロンボ君、やり方が汚いよ」ではないでしょうか。 フレミング医師を演じるのはジーン・バリー。声は若山弦蔵さんです(NHK放送版は嵯川哲朗さんだった)。「殺人処方箋」は、ヘアスタイルがすっきりと整ったコロンボが登場する異色?な「刑事コロンボ」であり、ミステリ映画として単独の作品として見ても傑作です。 NHK総合で放送された「刑事コロンボ」「警部マクロード」「署長マクミラン」はアメリカの「NBCミステリー・ムービー」という番組でローテーションを組まれて放送されたものです。 毎週、同じ番組を連続して放送するよりも、数本の番組を交代で放送するほうが制作上いろんな利点があるそうです。 日本では「刑事コロンボ」のエンディングで流れた映画音楽の巨匠ヘンリー・マンシーニによる軽快な「テーマ曲」は「NBCミステリー・ムービー」のテーマ曲なんだそうです。

2011年06月29日

閲覧総数 134

-

15

アルゴ探検隊の大冒険

「アルゴ探検隊の大冒険」(1963)という映画はギリシャ神話の一挿話なんですね。 主人公の名前は、映画は英語なのでジェイソンだけれど(13日の金曜日を連想して変な感じだ)、ギリシャ神話「アルゴー船の遠征」ではイアソンです。 イアソンは王位継承者なのですが、王位を叔父に奪われてしまう。 で、その叔父の王様から「コルキスの国から黄金の羊の皮、金羊毛を奪ってきたら王位を返してやる」と言われます。そこでイアソンは50人の勇士を集めてアルゴと名付けた船で出発する。 映画は青銅の巨人や、七首の竜などレイ・ハリーハウゼン先生の特殊技術の怪物が登場します。 人形アニメーションで、昔はCGがなかったので人形を作って一コマずつ撮影してアニメにした。こういうのを見ると、CGはコンピューターで描いた絵に過ぎないんだな、と。 海から救い上げたヒロインのメディア(ナンシー・コバックという女優さん)、コルキス王の娘ですが原作の神話では魔女です。彼女を一緒に連れて行くという条件で手引きしてもらって、黄金の羊の毛皮を盗み出します。 映画ではガイコツ戦士とのチャンバラのあと、メディアと共に黄金の毛皮を持って帰国の途についてジ・エンドですが、神話ではこのあとも話がつづきます。 怒ったコルキス王が快速船で追ってくる。このままでは追いつかれるので、メディアは連れてきていた弟を殺してバラバラに切り刻んで(なんと残酷な)海に投げ込みます。父の王様は追うのをやめて船を止め、息子の死骸を拾い上げる、その間に逃げおおせるという話になっています。 で、主人公イアソンは、残酷な魔女のメディアが神の怒りをかったために世界をさまようことになって、最後はアルゴ船の舳先が倒れてきて頭を打って死んでしまうという。 映画はハッピーエンド。この映画は特殊撮影の傑作として名前を残しています。ガイコツ戦士とのチャンバラが有名で、いかにも手作り特撮の面白さを感じます。 私としては「シンドバッド黄金の航海」(1973)の方が好きなのですが。

2011年10月08日

閲覧総数 167

-

16

スティーヴン・ボイドさん

スティーヴン・ボイド Stephen Boyd 1931年7月4日北アイルランド生まれ、1977年6月2日没 映画「ベン・ハー」(1959)で、主人公ベン・ハーの仇敵メッサラを演じて世界的に有名になった俳優です。 1931年生まれだから、「ベン・ハー」の時は28歳。ずっと大人びて見えます。ちなみにチャールトン・ヘストンさんは35歳ですね。 スティーヴン・ボイドさんの出演作は、45歳という若さで亡くなったせいか、意外に少なく、私が見たのは「ベン・ハー」の他には、「ローマ帝国の滅亡」(64)くらいで、これはテレビ洋画劇場です。 「ミクロの決死圏」(66)では中心となる役なのに、特撮とアイデアばかりが話題になって、演じている俳優たちへの関心はあまり、といった感じがする。紅一点のラクェル・ウェルチさんは別だけれど。 スパイ映画ブームの頃に「情報局K」(67)があり、共演に「マッケンナの黄金」でヒロイン役をしているカミラ・スパーヴさんが出ていて、ちょっと興味ある小品です。 あとは英国製の異色ウエスタン「シャラコ」(68)ですか。主演がショーン・コネリーで、ブリジッド・バルドーやオナー・ブラックマンさんが出ている。豪華キャストのわりにそれほど面白い作品ではなかった。 めずらしいところでは、マカロニ西部劇の「増える賞金、死体の山」(73)。これは日本未公開だけれど、DVD化もされているし、先頃にイマジカBSで放送されました。マカロニへ出稼ぎというか、マカロニが招いたというか、そんな作品。「ベン・ハー」という超大作の悪役を演じたスターながらも、その後はあまりパッとしなかったようで、代表作はやはり「ミクロの決死圏」になるかなといった感じです。 良い面構えをした、凄みのある悪役が似合いそうなのに、45歳で亡くなったのが惜しい俳優です。

2013年09月17日

閲覧総数 350

-

17

ハイヤ・ハラリートさん

映画「ベン・ハー」(1959)のヒロインであるエスター役のハイヤ・ハラリート(Haya Harereet)さん、気品に満ちた美しさがいいですねぇ。 この女優さんは「ベン・ハー」でしか見たことがありません。 調べてみると、イスラエルの人で1931年9月20日生まれ。高校卒業後に海軍に入隊し、演劇班に所属。除隊後、舞台女優になる。 1956年の「24高地応答なし」というイスラエル映画に出演したのがウィリアム・ワイラー監督の目にとまり、1959年の「ベン・ハー」でエスター役に抜擢される。 存在感のある、落ち着いた美しさが見る人の印象に強くのこります。 超大作「ベン・ハー」を初めて見たのは1973年4月のリバイバル上映(金沢ロキシー劇場)です。その翌年、1974年4月5日、12日にテレビのゴールデン洋画劇場(フジ系 金曜夜9時~)で前後編に分けての放送されました。 チャールトン・ヘストンさんの声は納谷悟朗さん。ハイヤ・ハラリートさんのエスターは鈴木弘子さんだったか? エスターはユダヤの豪族ハー家に古くから仕える家内奴隷の一人娘。 嫁ぐことになって、父親に連れられて挨拶に訪れます。ベン・ハーは彼女に心惹かれていて、彼女も彼を慕っている。「そなたが嫁ぐ身でなければ別れのキスをするのだが」と言う彼に、彼女は「嫁ぐ身でなければ、お別れの必要はありませんものを」と答える。 これはちょっとした名台詞で、ちょっと違っているかもしれないけれど、今でも忘れないでいる。先日見たブルーレイ(1490円)にも、この名場面、名台詞はちゃんとあって、記憶違いではなかったです。 「ベン・ハー」(1959)予告編はこちら。 1974年にこの映画を放送したテレビの「ゴールデン洋画劇場」(フジTV系)は、当時は毎週金曜の夜9時からでした。「大脱走」や「トラ・トラ・トラ!」もそうだけれど、シネマスコープの作品を4:3のスタンダード画面で放送する。当時のせいぜいが20インチの小さなテレビで見るにはそのほうがいいのだろうけれど、両端がトリミングされて、全体の半分しか画面に映らない。時々、しゃべっている人が画面外にいて映らないことがありましたね。

2013年09月16日

閲覧総数 6866

-

18

連環の計

「レッドクリフ」(08)は面白いです。近年に見た映画では屈指の傑作ではないかと。 映画を見て、これだけ夢中になったのは久しぶりです。「三国志演義」の最大の見せ場である「赤壁の戦い」を描いた作品で、三国志の主要キャラクターがそれぞれ魅力的に登場します。 主役は呉の大都督周瑜と、劉備玄徳に仕える軍師諸葛孔明。 呉の孫権。敵役(悪役?)として曹操。 お馴染みの関羽と張飛、趙雲。特に好印象を残すのが呉の重臣の魯粛ですねぇ。周瑜と孔明の間に立ってアタフタとする好人物です。「赤壁の戦い」は長江を下って来た曹操の大艦隊と赤壁に本拠をかまえる呉の周瑜率いる軍勢が江をはさんで対峙する。 圧倒的な戦力差があるはずの曹操ですが、赤壁対岸(北岸)の烏林に集結して動かず持久戦に入ります。陸上に鉄壁の陣地を築き、艦隊を連結させて海上要塞を構成する。 多数の船舶を連結させて一つの巨大な構造物にする。「赤壁の戦い」で有名な「連環の計」です。これは「三国志演義」(吉川英治さんの「三国志」も)ではのちに劉備の軍師になるほう統(漢字表示できず)が曹操に面会して進言した策です。 曹操の軍勢は強行軍の遠征、さらに慣れない長期の船上生活の船酔いで兵たちが疲労困憊し、病人が続出している。それを船を連結することで揺れも少なくなって平地を行くがごとく働ける。自然、病人も減るでしょう、と。 映画「レッドクリフ」では、この「連環」は荊州水軍の蔡瑁と張允が発案したことになっています。連結してもいざ危急の時はすぐに解けます、と言っている。 この蔡瑁と張允は曹操が荊州に侵攻したさいに投降して配下に加わった人物で、水軍の専門家で、呉の周瑜が彼らがいては面倒だと、計略にかけて曹操に裏切りの疑惑を持たせて斬られるように仕向けます。 なので、この映画では「連環」はあっても「連環の計」はないということですね。 しかも「連環の計」とセットになっている「火攻めの計」と黄蓋の「苦肉の計」も、映画では独自のものになっています。 黄蓋が周瑜に鞭打ちの刑にされて偽りの裏切りに説得力を持たせて曹操陣営に接近する「苦肉の計」は周瑜があっさりと却下してしまう。 そこで肝心の「火計」ですが、この「火計」も風向きを見て曹操が先に実施しようとする。 風は曹操陣営のある烏林の方から呉の陣営がある赤壁の方へ向かって吹いている(西北の風)。戦力の劣る呉軍が火計を用いるのが兵法の常識だが、この風向ではそれは不可能だ。彼らが火を着ければ自分の方へ火が広がる。火攻めの計を用いるのはこちらだ、煙硝と油と枯れ柴を船に積んで準備しておけと命令します。 諸葛孔明が、今は西北の風だが夜半から東南の風に逆転すると予言します。孔明は優秀な気象予報士でもあるんですね。 孔明の予言通りに風向きが変わって東南の風になる。満を持した黄蓋の船隊が満載した煙硝・油・枯れ柴に点火して、連環した敵艦隊に向かって突撃してゆく。 曹操の「火計」と周瑜の「火計」。風向きが変わる時間までに曹操が戦端を開いて火計で攻めるか、風向きが変わる時間まで曹操が遅れれば呉軍の周瑜側が火計を実施できる。 風向きが変わる時までの時間稼ぎさえできれば、となって、登場するのが周瑜の奥さんの小蕎です。彼女は単身、曹操の陣営に出向きます。 出撃準備で大忙しの曹操に小蕎は「お茶を一服いかがですか。心が落ち着きますよ」と。「なにい?丞相は女とお茶を飲んでいるだと!」、配下の武将たちがあきれるのを尻目に丞相はあこがれの小蕎にお茶の講釈をうけている。 曹操は風流人でもあるんですねぇ。お茶の上手な入れ方、お茶で大切なことは何か、とか小蕎から教えを受けている間に風向きが変わって戦機を逸してしまいます。 この映画「レッドクリフ」は面白いですね。西北から東南に風向きが変わる歴史的瞬間がうまく描けています。

2013年09月29日

閲覧総数 115

-

19

ランボー3怒りのアフガン

1988年の外国映画興行成績です。 金額は配給収入。1位 「ラストエンペラー」 24億5000万円2位 「ランボー3 怒りのアフガン」 23億9000万3位 「危険な情事」 17億4000万4位 「ウィロー」 14億9000万5位 「ニューヨーク東8番街の奇跡」 10億8000万6位 「ロボコップ」 9億1000万7位 「インナー・スペース」 8億8700万8位 「クロコダイル・ダンディー2」 7億9000万9位 「007 リビング・デイライツ」 7億7300万10位 「フルメタル・ジャケット」 7億6200万円 第1位の「ラストエンペラー」なんて、これから先、再び見ることはないだろうし、見たいとも思わない。現代では忘れ去られた作品です。 この1988年の興行成績トップ10では、自分的には時々、忘れた頃にDVDなどを取り出して見ているのは、「ロボコップ」と「007リビングデイライツ」、「クロコダイル・ダンディー2」あたりだろうか。 このお正月休みに「ランボー」のシリーズ3作を全部見てやろうと思い立ち、そんなわけで第3作の「怒りのアフガン」(1988)をブルーレイにて鑑賞しました。 第2作の「怒りの脱出」(85)は好きなので何度も見たけれど、この「怒りのアフガン」は劇場公開時以来だから、25年ぶりで、2度目の鑑賞です。 タイの仏教寺院の改修工事現場で働きながらひっそりと暮らしているジョン・ランボー(シルヴェスター・スタローン)のもとに元上官のトラウトマン大佐(リチャード・クレンナ)が訪ねてくる。 ソ連軍がアフガニスタンに侵攻し、その調査に行くことになったが同行しないかと誘う大佐に、ランボーは「俺の戦争は終わった」と言って断ります。 数日後、国務省の役人が来て、トラウトマン大佐がソ連軍に捕まったと知らされる。ランボーは大佐を救出するために単身アフガニスタンへ向かう。 アフガニスタンでソ連軍の侵攻に抵抗しているゲリラ(ムジャヒディン)の協力を得たランボーは、大佐が捕らえられているソ連軍の駐留地帯へ潜入し、戦闘の末に大佐の救出に成功するが、ソ連駐留軍の指揮官ザイセン大佐が全力を挙げて追撃してくる。 この第3作目はただのアクション映画に堕したという理由で評判よくないですね。 私は「ただのアクション映画でなにが悪いか」と思うので、この「怒りのアフガン」は単純に面白く見ました。 第1作はアメリカの森林地帯、第2作はベトナムの密林地帯が舞台だったけれど、第3作目では正反対の気候の砂漠乾燥地帯です(撮影地はイスラエルとアリゾナ)。「救出アクション映画」として見れば充分に楽しめるし、シネスコ画面いっぱいにソ連軍の攻撃ヘリが飛び回り、このヘリが飛び回るシーンが印象に強く残ります。 最後は追ってきたソ連軍のザイセン大佐のヘリとランボーが乗っ取った戦車が正面から衝突する。この場合は、衝突の直前にどちらかが回避するというのはあり得ないことではないか。お互いに意地の張り合いで、死んだって避けるものか!、と。 1988年公開の映画では「007 リビングデイライツ」(87)もアフガニスタンのゲリラが出てきてジェイムズ・ボンドに味方します。 同じ1988年には日本未公開ながらも佳作の「レッド・アフガン」という戦争映画?もあるし、この時期はアフガニスタンのソ連軍侵攻を描いたアクション映画が目に付きます。 アフガニスタン紛争は、1978年に成立したアフガニスタン人民民主党政権に対するムジャヒディンの蜂起から、ソ連が1979年に軍事介入を行い、1989年に撤退するまでの期間ということのようですが、映画が公開された1988年はソ連軍が撤退する前年にあたります。(ソ連軍が撤退したあと、アフガニスタンはムジャヒディンの内部抗争が激化し、タリバンが台頭することになる)「ランボー3怒りのアフガン」のソ連軍は残虐非道な悪役として描かれ、ランボーとの戦闘では一方的に撃たれる役です。アクション映画の敵としてソ連が描かれた最後の時代なのではないでしょうか。 同じ頃の「007映画」では、ソビエト連邦は敵とばかりは言えなくなっていて、英国情報部と協力するような立場になっていますが、「ランボー」の反共産主義、反ソ連は依然として徹底しているようです。1989年 11月 ベルリンの壁崩壊。 12月 ゴルバチョフ、ブッシュ大統領マルタ島で会談し、冷戦の終結を宣言。 第二次大戦が終了した1945年から1989年までの約44年間続いた東西冷戦が終わった、その直前に作られた反共産主義のアクション映画が「怒りのアフガン」です。

2013年12月29日

閲覧総数 40

-

20

懐かしいロバート・フラーさん

1967年外国映画興行成績です。 金額は配給収入。 1位 「007は二度死ぬ」 6億7997万円 2位 「グラン・プリ」 5億1751万 3位 「プロフェッショナル」 4億6417万 4位 「風と共に去りぬ」 3億1771万 5位 「夕陽のガンマン」 3億1517万 6位 「おしゃれ泥棒」 3億29万 7位 「戦争と平和 完結篇」 1億9000万 8位 「続 荒野の七人」 1億8772万 9位 「パリは燃えているか」 1億8683万 10位「続 黄金の七人 レインボー作戦」 1億8000万円「荒野の七人」(60)の続編である「続 荒野の七人」(66)は1967年7月公開。 この年はイタリア製西部劇(マカロニウエスタン)が大流行した年ですが、そんな中で本場アメリカ製西部劇として、この配収第8位1億8772万円は健闘したといえるのでは。 正直言うと、「続 荒野の七人」は今回DVDで初めて見ました。 ユル・ブリンナー演じるクリスの補佐役ヴィンの役でスティーヴ・マックィーンに代わって出演しているロバート・フラーさん。この懐かしいお顔を拝見しただけでも、「続 荒野の七人」は見て良かったと思います。 ロバート・フラー Robert Fuller 1933年7月29日生まれ。 出身はアメリカ ニューヨーク州。 昭和30年代後半というか、昭和36年から37年頃にテレビにかじりついて見ていた男子ならば、俳優ロバート・フラーを知らない人はいないでしょう。あの大人気テレビ映画「ララミー牧場」のジェスです。 金沢では水曜日の夜8時の放送で、淀川長治さんの西部劇こぼれ話も今では懐かしい記憶です。「ララミー牧場」は、シャーマン牧場を営むスリムとアンディの兄弟に、先代の親友だったという爺さんがいる。そんな牧場に流れ者のジェス(ロバート・フラー)が居候としていっしょに働くようになる、たしかこんな話でした。 ロバート・フラーさんが大人気で、来日したときは羽田に10万人のファンが出迎えたとか。その大歓迎がよほど嬉しかったようです。 この「ララミー牧場」の放送は、日本では昭和35年から38年にかけてだったようで、我が家にテレビが初めて来たのが昭和37年の秋だったので、後半を見ることができました。 水曜日は7時半から「ライフルマン」、8時からが「ララミー牧場」で、西部劇2本立てです。 そんなロバート・フラーさんですが、映画ではあまりお目にかかったことがない。 テレビではNHKが放送した(昭和42年~43年。土曜夜8時)「ワイオミングの兄弟」にゲスト出演していたのを憶えています。騎兵隊の中尉だったかの役で。「続 荒野の七人」はそんなロバート・フラーさんが出ていて、これは傑作ではないとしても、見て良かったです。

2014年11月21日

閲覧総数 1617

-

21

007 ユア・アイズ・オンリー

映画007シリーズ第12作「007 ユア・アイズ・オンリー」(1981年イギリス映画)。 タイトルを直訳すると「あなたの目だけよ」、見ても良いのはあなただけ、という意味で、「読後焼却すべし」となるんですね。 この作品は007シリーズ中では、あまり記憶に残らないという不思議な作品です。 けっしてつまらないわけでなく、ボンドガールのキャロル・ブーケさんも知的で素敵な雰囲気があって、シリーズ中トップクラスの美人だし、黄色のシトロエンと悪漢の車とのユーモラスなカーチェイスも面白い。ボンドも秘密兵器に頼りすぎることなく体をはって任務にあたっているし、それなのに記憶に残らないのはなぜだろう? 悪役に存在感が無いのだろうか?、あとになって思い出そうとしてもどんな悪役だったっけ?となってしまう。ジュリアン・グローヴァーという人が悪役なんですが、ボンドの味方になる密輸団の親分を演じる名優トポルさんの陰に隠れてしまった感じです。 考えてみると「ユア・アイズ・オンリー」というタイトルは、007シリーズらしくてオシャレな感じがします。ただ、このカタカナ題名が良いかは疑問だけれど、だからといって「007 読後焼却すべし」だとイマイチだし、「007 見ても良いのはあなただけ」だともっと変だ。 今作は「ムーンレイカー」で宇宙まで行ったボンドを地球に戻して、荒唐無稽さに歯止めをかけるために、秘密兵器に頼らないボンドにすることになった。それで早々にボンドからロータス・エスプリを取り上げてしまったんですね(ドアを無理にこじ開けようとしたり、ガラスを割ると爆発する)。 その後はボンドは自力で切り抜けなければならなくなって、メリナ(キャロル・ブーケさん)の黄色いシトロエンに同乗して逃げることになる。 クライマックスの断崖絶壁をよじ登るシーンや、落下して宙づりになる(スタントマン)など、ボンドが体をはったアクションを見せます。 敵の殺し屋の車が断崖の端に引っかかって落ちそうになっているのをボンドが蹴り落とす場面があります。ボンドの冷酷非情さを見せる場面ですが、ロジャー・ムーアさんが嫌がったそうです。彼なりにボンドのイメージを作り上げようとしていたのと反する非情な場面だというので。でもジョン・グレン監督はあえて非情なボンドを描いたのだそうです。 あらためて見てみると「ユア・アイズ・オンリー」はなかなか良く出来た作品だと感じます。 前作「ムーンレイカー」(79)が、当時大ヒットしたSF映画「スター・ウォーズ」の影響を受けてボンドがスペースシャトルで宇宙まで行ってしまった。これがあまりにもやりすぎだというので、原点回帰を目指したのが「ユア・アイズ・オンリー」です。「007は二度死ぬ」(67)の後に一転してシリアスになった「女王陛下の007」(69)と同様の位置にある作品ですね。 前作「ムーンレイカー」(79)の監督はルイス・ギルバートで、今作からジョン・グレン監督になりました(前作までは編集を担当)。 つづく「オクトパシー」(83)「美しき獲物たち」(85)「リビング・デイライツ」(87)「消されたライセンス」(89)の5本を監督。 この、いかにも堅実な職人を思わせる作風の、ジョン・グレン監督の1980年代007映画5作品はサービス精神てんこ盛りの娯楽活劇を楽しませてくれます。 映画の最初の方にあるプールの場面で、何人もの水着女性が出てきます。誰がそうだかわかりませんが、この中の一人が性転換した元男性だそうです。ジョン・グレン監督が「でも性格の良い子だったよ」と言っている。(DVD収録ドキュメンタリー「ユア・アイズ・オンリー」) また、伯爵夫人を演じるカサンドラ・ハリスさんは後にボンド役を演じることになるピアース・ブロスナンの奥さんで、撮影現場を訪れた夫のブロスナンを見て、スタッフや監督が注目したそうです。

2012年01月28日

閲覧総数 145

-

22

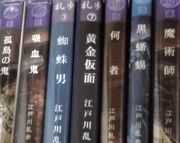

久しぶりに読む乱歩の長編

「江戸川乱歩と名作ミステリーの世界」の創刊号「屋根裏の散歩者」(税込み499円)を読んだのがきっかけで、久しく読んでいなかった江戸川乱歩の長編作品を読み始めました。 とりあえず新潮文庫「江戸川乱歩名作選」に載っている中編「石榴」と短編の「目羅博士(目羅博士の不思議な犯罪)」を初めに再読し、創元推理文庫の長編「孤島の鬼」と「三角館の恐怖」を読了。そして「黒蜥蜴」を読み始めたところです。 江戸川乱歩の作品は、現時点では新潮文庫の短編集が2冊。光文社文庫と創元推理文庫、春陽堂の春陽文庫、角川文庫、集英社文庫などから出ていますが、自分的には光文社文庫の「江戸川乱歩全集」と創元推理文庫のものが気に入っています。 光文社文庫の全集は各巻700ページを超える分厚い本で、全30巻。 創元推理文庫のシリーズは連載時の挿絵が復刻されて載っているのが大きな特徴です。挿絵に興味がなければ文字が大きい光文社文庫が良いかと思いますが、昭和初期時代の雑誌や新聞に連載された当時の挿絵があることで、雰囲気が感じられて味わい深い感じがします。 私が江戸川乱歩を知ったのは、ご多分に漏れず小学校の図書室にあったポプラ社(光文社かも?)の「少年探偵団と怪人二十面相」のシリーズです。小学生の1、2年の頃に「少年」に載っていたのを読んだ記憶もありますが。 本格的に乱歩作品を読んだのは、1973年頃だったかに角川文庫から青い表紙カバーの、宮田雅之さんのおどろおどろしい切絵をデザインした大人向けの全作品が全20巻で刊行された時。この時に、「黒蜥蜴」「蜘蛛男」「魔術師」「吸血鬼」「黄金仮面」「地獄の道化師」などを読んだのですが、ストーリーなど内容はまったく憶えていません。 そんなわけで、これからの再読は初めて読むようなもので、新鮮な読書の楽しさを味わえそうです。 書店で隔週発売の「江戸川乱歩と名作ミステリーの世界」ですが、創刊号が499円だったけれど、第2号以降は1999円で、解説も解題も、註釈もない、ネットの青空文庫を製本しただけの内容です。第2号「D坂の殺人事件」、第4号「人間椅子」第5号「パノラマ島奇譚」、第9号「黒蜥蜴」第10号「怪人二十面相」と、乱歩作品の、この5冊を買うとしたら、全部で1万円にもなる。それだけのお金があれば、光文社文庫や創元推理文庫の本を何冊買えるだろうか(安い古本をさがせばもっと買える)。 光文社文庫の全集には解説、解題、註釈、著名人による「私と乱歩」が載っていて読みごたえがあります。創元推理文庫は復刻された挿絵が味わい深い本。それらを読む方がよほど楽しい読書時間を得られるのではないでしょうか。 先日、ネット通販で古本の創元推理文庫の長編作品を何冊が買って(送料を含めて一冊350円ほど)、その「孤島の鬼」「三角館の恐怖」を読んで、次に「蜘蛛男」「魔術師」「吸血鬼」と読み進めようかと思ったのですが、半世紀ぶりに読む「黒蜥蜴」にしました。この挿絵のすばらしさ。随所に挿絵があるのとないのとでは、雰囲気がまったくちがいますね。

2023年03月18日

閲覧総数 45

-

23

大空港

1970年のアメリカ映画「大空港」(AIRPORT)はパニック映画として語られることが多いのですが、これをパニック映画として扱ってよいものか? 空港に集まった人たち、空港関係者、航空会社の人々、乗客の人たち、そのような多彩な登場人物の人間模様を描いた作品で、グランドホテル方式とされるものです。 厳寒の一夜。猛吹雪にみまわれて混乱するシカゴのリンカーン国際空港。 トランスグローバル航空のボーイング707機が着陸のさいに滑走路を脱輪して雪にはまって動けなくなってしまう。そのためメイン滑走路をふさぐ形になって、滑走路が使用できなくなる。 おりしも離陸したボーイング707機内で、爆弾を爆発させて自殺した男がいて、そのために破損した機をなんとしても緊急着陸させる必要があり、滑走路をふさいでいる機体を早急に移動させなければならなくなる。 原作はアーサー・ヘイリー。小説はハヤカワ文庫から上下2巻で出ていましたが、現在は絶版。原作に忠実な映画化で、見応えのある人間ドラマになっています。監督はジョージ・シートン音楽がアルフレッド・ニューマン出演がバート・ランカスター、ジーン・セバーグ、ディーン・マーティン、ジョージ・ケネディ、ジャクリーン・ビセット、ヴァン・ヘフリン、ヘレン・ヘイズ、ダナ・ウィンターと豪華スターがそろっている。 物語の中心は空港長のメル・ベーカースフェルド。演じるのがバート・ランカスターさんで、激務と仕事熱心な性格のために家庭を顧みず、妻とは離婚寸前にある。「仕事と私とどっちが大切なの?」などと、馬鹿なことを言う女房がいる家に帰りたくない気持ちは、同じように仕事を他人任せにできない性格の者としては大いに共感し、納得できるものです。 トランスグローバル航空の管理責任者タニア(ジーン・セバーグ)が彼に好意以上の感情を抱いていて、冷めた家庭に帰るより彼女のオフィスにいるほうが居心地がよくなっている。 吹雪で混乱する中で、緊急着陸をさせるべく奔走する人々。 空港に集まった人たちの、それぞれの家庭の事情や人間関係が描き出され、ラストはそれぞれがハッピーエンドとバッドエンドにわかれることになる物語作りがうまいです。 そして人間模様を描くとともに、ボーイング707ジェット旅客機の優秀性をアピールした映画でもありますね。 日本公開は1970年4月ということですが、金沢は少し遅れたかも? 金沢ロキシー劇場での上映でした。

2012年10月21日

閲覧総数 308

-

24

TVドラマのお手軽な撮影と編集

ショット shot 1.一つの場面を連続的に撮影すること。または その映像、カット 2.ボールを打つこと 3.射撃、発射、狙撃する。カット Cut 1.切ること、削除 2.髪を切り整えること 3.裁断 4.小型の絵や図案 5.撮影の一時中断、単位画面。 先日テレビでアメリカのアクションドラマを見ていて、「何だこれは?」と驚きました。そのワンショットが数秒しかなく、それを編集でつないだだけです。 会話の一つのセリフが一つのショットになっていて、それをつないでいる。 普通なら、カメラが回り始めて、俳優が演技をする。いくつかのセリフのやりとりがあって、監督が「カット」の指示を出すまでカメラが回り続けるものです。強調などの、必要な演出におけるクロースアップやバストショットを挿入したりして画面をつないでゆくものでしょう。 それなのに、一人の俳優が一つのセリフを言うたびにカット。それを受ける相手のセリフが別のショットで撮られていて、これではセリフを言い間違えても、とちっても、そこだけを撮りなおして編集で入れ替えれば済む、お手軽な撮影法ではないか。 かつては、セリフがいくつも連続する数十秒数分間の長いショットが撮影されていたはずです。長いワンショット撮影では、おしまいの方になって誰かがセリフを間違えたら、もう一度初めからやりなおしになった。一人がとちったら、他の俳優に迷惑をかけることになったのですが、しかし、それでこそ、俳優も演技のし甲斐があったのだろうし、監督の演出も、監督の個性もそこに発揮できていたのではなかったか。 それなのに、現代らしいというか、いとも簡単にお手軽に、俳優の一つのセリフが一つのショットで撮影されて、俳優が間違えても、誰にも迷惑をかけることなく、そこだけを撮りなおして入れ替えれば済んでしまう。しかし、こんなことをやっていたら、テレビドラマも、映画もダメになってしまうのではないかとあきれ返ってしまいました。 画像はヒッチコック監督の「ロープ」(1948)です。本編80分くらいのサスペンス映画で、全編ワンシーン、ワンショットで撮影されたとされるものです。実際には10分間くらいのショットが観客にはわからないようにつなぎ合わされているのですが、それでもワンショットが10分間もある。その間、俳優はカメラの前で演技を続け、セリフのやりとりを続けています。ちょっと極端な例かもしれないけれど、少しは見習うべきではないかい。 昔のようなフィルム撮影ではなくデジタル撮影になった現代ですが、機器の発達で10分間以上の長い撮影ができるはずなのに、そうではなく、これからは逆にお手軽な、簡単に済ませようとする撮影が一般的になってゆくのだろうか。

2023年12月06日

閲覧総数 34

-

-

- 映画館で観た映画

- サンセット・サンライズ(2025:監督…

- (2025-02-17 03:54:26)

-

-

-

- NHKおはよう日本 まちかど情報室

- 【 中学・高校生用 】お弁当の作り方…

- (2024-05-07 10:19:14)

-

-

-

- アニメ番組視聴録

- 10日のアニメ番組視聴録

- (2025-02-10 21:48:43)

-