全て

| ブログ

政治

| 経済

| 科学

| 法律

| 秘密

| ヤフーオクークション

| 弁護士保険

| 震災

| 人災

| 事件

| ヤフーオークション

| 教育

| 災害

| 人

| うらない

| 美味しい

| 美味しいお店

| 医学

| 新年の挨拶

| 自動車

| 道徳

| 道理

| 倫理観

テーマ: 明日に生きるこどもたちに(1992)

カテゴリ: 法律

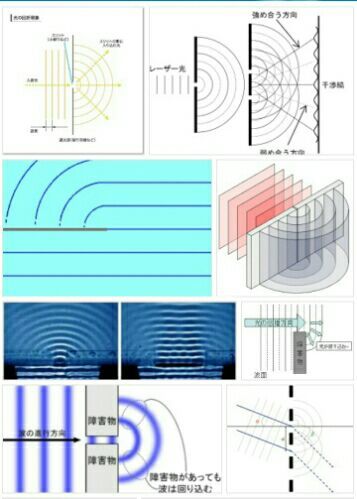

ほとんどのカメラは広角レンズです。

人間の視野は両眼で約120度見えています。

後、両外側40度づつは回折によって、複雑に歪曲された情報を脳が処理している事により、

【見えている】と錯覚しています。(笑)

回折(かいせつ、英語:diffraction)とは媒質中を伝わる波(または波動)に対し障害物が存在する時、波がその障害物の背後など、つまり一見すると幾何学的には到達できない領域に回り込んで伝わっていく現象のことを言う。

1665年にイタリアの数学者・物理学者であったフランチェスコ・マリア・グリマルディにより初めて報告された。

障害物に対して波長が大きいほど回折角(障害物の背後に回り込む角度)は大きい。

回折は音波、水の波、電磁波(可視光やX線など)を含むあらゆる波について起こる。

単色光を十分に狭いスリットに通しスクリーンに当てると回折によって光のあたる範囲が広がる。

この現象は、量子性が顕著となる粒子のビーム(例:電子線、中性子線など)でも起こる(参照:物質波)。

光子の不変質量がゼロであり、長距離で基本相互作用することが可能であるため、この力は微視的にも巨視的にも容易に観測することができる。

その他全ての素粒子と同様に、現在のところ光子は量子力学で最も良く説明され、粒子と波動の二重性を示す。

例えば、一つの光子はレンズで屈折し、また自身と干渉するが、位置が明確に測定できる等、粒子としての振舞いも見せる。

現代の光子の概念は、古典的な光の波モデルには合致しない現象を説明するためにアルベルト・アインシュタインによって発展させられた。

特に光子モデルでは光のエネルギーは周波数に依存するとし、物質と放射としての振舞いを熱平衡で説明する。

また、マックス・プランクが半古典モデルで説明しようとした黒体放射の性質も説明できる。

半古典モデルは量子力学の発展に貢献したが、1923年に初めて観測されたコンプトン散乱から始まった多くの実験がアインシュタインの光量子仮説の正当性を立証した。

1926年、化学者のギルバート・ルイスは、この粒子をphoton(光子)と命名した。

1927年にアーサー・コンプトンが散乱の研究でノーベル物理学賞を受賞すると、多くの科学者が光の量子化の正当性を受け入れ、光量子を表すルイスのphotonという用語を受け入れた。

素粒子物理学の標準模型では、光子は時空の全ての点で対称性を持つ物理法則の必然的帰結として記述される。電荷、質量、スピン角運動量等の光子に固有の性質はゲージ理論から決定される。

また、光化学、2光子励起顕微鏡、蛍光共鳴エネルギー移動等に応用されている。

近年では、光子は量子コンピューターや、量子暗号等の光通信の観点からも研究されている。

光子は、現在では厳密に質量ゼロと理解されているが、実験的には疑問が残っている。

もし光子の質量が厳密にゼロでなければ、真空中で光速で移動することはなく、周波数に依ってこれよりも遅くなる。

相対性理論はこれには影響されず、いわゆる光速cは、実際に光が移動する速度ではなく、時空の全ての物体が理論的に超えられない理論的な最高速度ということになる。

映像写真と現実は光の回折現象によって別物となる。

※従って、広角レンズ撮影物は証拠としては物証が乏しいことになる。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[法律] カテゴリの最新記事

-

【ハラスメント】&【質問状】&【医局】… 2023.03.21

-

【瑕疵担保責任損害賠償請求事件】 2023.03.20

-

生活保護法と交通事故&自死 2023.02.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.