2025年04月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

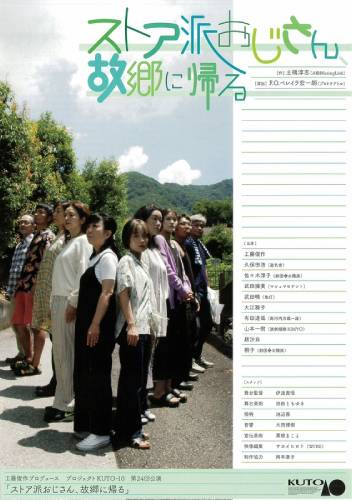

劇評:工藤俊作プロデュース プロジェクトKUTO-10『ストア派おじさん、故郷に帰る』

今日におけるメタシアターの意義 演劇の形式の一つにメタシアターがある。「演劇についての演劇」を意味する手法は特段、珍しい手法ではない。アメリカの批評家ライオネル・エイベルが著書『メタシアター』(邦訳1980年)で提唱した演劇理論で、端的に言えば劇中劇のことである。劇中劇とは、進行中の舞台が虚構だと指摘して下位に落とし込み、上位の階層を設ける演劇のことである。目の前で展開している物語が嘘であることを強調する手法をさらに遡れば、ベルトルト・ブレヒトの諸作品を貫く叙事演劇に源泉が求められる。現在では異化効果として定着している理論は、観客が物語や登場人物の心情に没入することを妨ぎ、批判/批評的な視座で舞台と対峙させる。そのような眼差しの獲得は、演劇の見方を変えることだけが目的ではない。現実社会や世界をも同様の視点で捉え、観客自らが問題点を見出して変革に向かうよう仕向けることが主眼なのである。 ただしメタシアターの概念が日本に流入した1980年代には、社会変革を目指したブレヒトの思想とは異なる方向へと拡散してゆく。複数の劇中劇をマトリョーシカのように次々と包摂して入れ子にし、何が現実世界なのか判然とさせない演劇が流行した。これは大衆消費社会と高度情報化社会がない交ぜとなり、現実世界がゲームやテレビといった虚構と差異がつかなくなった、ポストモダンな社会状況を反映したものであった。だが現在は、世界で戦争や災害が頻発する切迫した時代である。また権威主義国家の台頭により、冷戦時代に戻ったかのように世界がブロック化し、第二次大戦後の世界秩序であった自由貿易と民主主義の危機も迎えている。その果ては、第三次世界大戦や核戦争の懸念が議論されるほど、あらゆる面で人間の生存について危機を迎えつつある。そのような時代では、虚構のレイヤーを重ねて自閉する演劇は呑気な戯れでしかない。それでも現在の演劇でメタシアターを採用するならば、かつてとは異なる意図が必要になってくるはずだ。 プロジェクトKUTO-10とは、大阪の俳優・工藤俊作が劇作家・演出家・俳優を集めて1989年より公演するプロデュース企画である。24回目の公演は、大阪の劇団A級MissingLinkで作・演出を務める土橋淳志が劇作を、演出はプロトテアトル代表で、庭劇団ペニノの作品に俳優として出演したF.O.ペレイラ宏一朗が務めた。作品タイトルの「ストア派」とは、人間の行動原理には感情を据えるべきではなく、理性に従うべきだという哲学のストア学派のことである。誰もが手軽に情報発信ができるSNSは、今や社会インフラとなっている。だが匿名性が高く短文投稿ができる仕様によって、感情が先立つ誹謗中傷が蔓延し、社会に分断を引き起こす負の側面が露わになっている。そのためSNS空間では、根拠なく一方向に世論が誘導される危険性が孕む。その結果、時に個人の生命や人権を棄損するまで、事態の悪化に収拾がつかなくなる場面がしばしば起こってきた。このような現状認識の下、本作には冷静な対話ができなくなりつつある現在への批評が込められている。そしてストア学派を冠したタイトルらしく、弁証法や可能世界といった哲学的な命題を想起させられる内容である。メタシアターについて言えば、過去に観たA級MissingLink作品でも用いられていた記憶があるため、土橋の創作の原基なのかもしれない。本作でも、ネット空間の複雑さを反映するかのように、虚構が乱反射する物語が展開される。だが本作でのメタシアターは、現代を生きる人間により良き行動とは何かを思考し促すために用いられる。また演劇が人間の生の在り方を巡る思考実験であるとするならば、メタシアターによる複雑さが、俳優が舞台上でそのことに向き合い実践する過程の謂いともなっている。そういう意味で本作におけるメタシアターは、きわめて現実に即した作意があるのだ。 本作には大きく3つの世界が存在する。一つ目は旅館のロビーを舞台に、ストーリーラインを形成する位相だ。東京で劇団を主宰していた中年劇作家・藤田正博(工藤俊作)と2人の女性・深瀬千尋(趙沙良)、尾崎真香(桐子)をつなぐ、死者・尾崎朗を巡る物語だ。劇団員だった荒木克己(久保田浩)が劇団のファンと不倫していたことに辟易した正博は、感情的に劇団を辞め、妹・藤田麻美(佐々木淳子)とその婿養子・藤田誠一郎(有田達哉)が経営する奈良県の旅館へ帰郷する。そこで正博は、旅館のアルバイトとして働く千尋と、病死した学生時代の同級生、尾崎朗の娘・真香に出会う。真香は朗の遺品整理のために、一時的に村に滞在していた。物語が進展する内に、生前に朗が村内で取っていた行動が明らかとなり、それに伴って千尋と真香に浅からぬ縁のあることが判明する。朗は関係を持った村の女性との行為をビデオ撮影し、それを強迫のネタにして村内でやりたい放題していた。ビデオテープの総数は実に50本。朗は経営していた養鶏場を放置してゴミ捨て場にしてしまうが、共同経営者として被害を受けたのが千尋の父親だったのである。 舞台の主軸は、朗が病死した夜の真相である。朗の秘密を知った千尋は、彼の家の蔵に忍び込んでビデオテープを回収する。朗はその夜、村の寄り合いで不在のはずだった。しかし彼は体調不良のため、会合前に切り上げて早めに帰宅してしまう。その物音に引き寄せられて思わず様子を覗きに行った千尋は、玄関の上がり框で心臓発作で苦しむ朗の姿を発見。薬を求める彼を見下ろしながら、千尋は恨みから手助けをすることなく見殺しにした。一連の過程を、朗について触れたがらない麻美と誠一郎の含みのある言動、死亡状況から割り出される第三者の存在、そして千尋による当夜の証言と、まるで閉ざされた村で起きたサスペンス劇を見ているような感覚で、観客をグイグイと引き込ませる。 2つ目は、明確に劇中劇として設定されている虚構だ。なぜならばこの虚構世界は、帰郷後に正博が執筆した戯曲なのだ。戯曲は未完成で上演の予定がなく、この先も続きを執筆することがないという。この戯曲は、大阪で起きた核戦争後の世界を救おうとする物語だ。それを実現するために、例えとして七夕伝説が用いられる。天帝の娘で機織りの織姫と牛飼いの彦星が年に一度だけ、天の川を渡って出会うことができる。天の川に橋をかけるのは、カササギだとされている。病院から旅館へと避難してきた元・消防士の新谷浩平(山本一樹)と看護師・藤多加奈子(大江雅子)が、道中に助けたカササギ(武田暁)より、もう一対のカササギを救ってほしいと頼まれる。もう一対のカササギが、悪の魔法にかかって連れ去られてしまった。織姫を連れてくるはずのカササギの不在によって、彼女の想いが宙に浮いてしまう。そのために、彦星と会えずじまいとなってしまい、2人の情念の行き場がなくなってしまう。それと同じように、核戦争は世界のバランスが崩れたために起こっている。それを止めるには、もう一羽のカササギを救わなければならないというのだ。物語はもとより、カササギの頭の着ぐるみを着用した鳥人間が登場する、トリッキーな劇世界である。 3つ目は千尋が執筆している一人芝居の台本だ。これは先述した、朗の所業を知って見殺しにするまでを、千尋の告白として記したものである。 1つ目の世界が進展する中、正博が書いた戯曲を盗み読む人物によって、2つ目の世界が進行する。それによって2つ目の世界が劇中劇であることは早々に判明する。だが1つ目と2つ目の世界が相互嵌入し、どちらも虚構であることが判明するに至って劇世界は複雑に乱反射し始める。劇後半、2つ目の世界が展開する内にカササギは、正博によって書かれることのない台本が世界を救う鍵であると、謎めいたことを言う。そして加奈子が発見した台本の第5場を、カササギが朗読する。するとそれに合わせて、1つ目の世界の住人である正博たちが演技を始める。そのことによって、1つ目の世界も現実ではなく虚構であることが判明する。したがって1つ目と2つ目の世界は虚構として並列関係であり、互いが互いの劇世界に影響を与え合う、虚構の鏡像なのだ。そして織姫と彦星が出会うための橋がかかるように、最終的に2つの劇世界が正対した時、もう一対のカササギが発見されて物語は大きな展開を迎える。この手つきには、対立する二項の命題を解決、あるいは折衷案を見出して高次元の第三項を出来させる弁証法を想起させられる。本作における高次元の第三項とは、3つ目の世界である千尋の一人芝居である。弁証法的に影響を与えられた彼女が、ストア学派の理論を実践する点にこそ、本作の最大の肝がある。 学生時代に演劇部に所属していたという千尋は当初、戯曲の書き方を正博に教わろうとしていた。しかし当の台本は、朗の死にまつわる告白を書き記したものであった。これを例のビデオを再生して臨場感を出しながら、荒木とその妻・絵里奈(武田操美)に稽古と称して朗読して聞かせる。その後ラスト近くで、千尋はスポットライトを浴びながら、台本を放して本番さながらに語る。観客に向かって感情を込めた口調は、事件の真相を今初めて吐露するかのようだ。つまり千尋は、自身が体験した事実を一度ノンフィクションとして戯曲化し、そのことを俳優として再現するのだ。告白の中で、玄関の上がり框で苦しむ朗を発見した千尋は、助けるべきかを逡巡する。だが人間としての倫理や正義よりも、朗によって父親が迷惑をこうむったことへの憎しみの感情が勝って、見殺しにしたと述べる。そして朗が死亡した直後、鳥かごの鳥が騒いだため、その首を絞めた。その瞬間、朗の死体の上に鳥の羽が落ちたのだという。朗を見殺しにするという倫理にもとる行為が、もう一対の鳥=カササギの喪失と直結している。織姫と彦星が出会うための橋をかけるカササギを千尋が殺したことによって、核戦争が勃発して世界のバランスが崩壊したということになる。このように千尋の行為が、2つ目の世界に悪影響を及ぼすのだ。つまり一人芝居の本番を演じる千尋の語りによって、2つ目と3つ目の世界も通底するようになる。 そのことによって、今度は2つ目の世界が3つ目の世界にも影響を与えるようになる。実は加奈子が手にした台本―千尋による本番さながらの告白を含む5幕以降が記された台本―には、朗の部屋に鳥かごがあるとは記載されていない。そのため、鳥かごがないバージョンの当夜の出来事がやり直される。だから千尋がシーンをやり直す前に、部屋に置かれた鳥かごがカササギによって回収され、そのことでカササギの一対が完成する。そしてカササギは浩平に、コップに入った水を手にして舞台全面に出て、それを差し出すように告げる。言われるがままに、浩平が訳も分からずそのコップを差し出した先は、ちょうど千尋の左側に位置する。それによって水を手にした千尋が朗に差し出し、彼を助けることになる。ここにおいて2つ目と3つ目の劇世界が嵌入することで橋がかかり、見事に結論が塗り替えられるのだ。 まず1つ目と2つ目の世界が関係し、次に3つ目と2つ目の世界が通底した後、最終的に2つ目の世界が3つ目の世界に関与して、より良い結末へと上書きされること。3つの世界全てが虚構であり、メビウスの輪のようにそれぞれに影響を与える入れ子構造になっている理由は、3つ目の世界のやり直しを実現するためである。千尋が過去に起こった事実を、後悔や懺悔と共に単純に告白したのだとすれば、朗を見殺しにしたことは変更不可能な出来事として表出されるしかない。しかし台本に書かれた一人芝居というフィクションの体裁を取ることによって、真相は別にあったということを、あくまでも演劇的に演じ直すことで上書きすることができる。これは、ブレヒトの叙事演劇理論の実践である教育劇に通じる。ブレヒトの教育劇とは物語の最後に、2つの異なる結末を提示する作品のことを指す。それによって観客は作品をただ受け取るだけでなく、登場人物が取るべき行動はどちらが良かったのかを、討論や内省することで深く思考することになる。本作で言えばそれは、千尋が朗を見殺しにする結末と助ける結末の2つが、教育劇的な効用に当たる。目の前に苦しんでいる人間がいる時、個人的な感情を優先して恨みを果たすことは許されるのか。それとも人間のかけがえのない命を守るという、倫理を果たすべきか。このような岐路が提示されることで、観客は人間のあるべき姿を自身に問いかけることになる。さらに複数の結末を演劇的に試行することによって、人間が取りうる行動はひとつではなく、潜在的に他の選択肢があるという可能世界を観客に意識させることにもなろう。選択肢が提示された時、人間はどちらに進むべきなのか。そのことを、千尋の一人芝居にまつわる2つの結末は示している。これは目の前で俳優が演じる演劇だからこそ、観客への内省を自然に促すことを可能たらしめるのである。 全てが劇中劇となって乱反射した先に、人がより良く生きるためにはどのように行動すべきかという、高次の現実問題を突き出す。虚構の果てに現実が強烈に出来する手つきに、本作の弁証法的な側面が認められる。その現実に直面するのは正博である。千尋の一人芝居のやり直しが行われた後、エピローグ的なシーンが展開される。本作においてはこのシーンだけが、虚構ではなく現実世界に位置付けられる。正博は真希から、朗が入院していることを聞かされる。そのことで、千尋が彼を助けたことが本当であることが了解される。その後、正博を連れ戻そうとやってきた克己とのやりとりがなされる。このシーンも一度、序盤ですでに展開されていた。その際のやりとりでは、正博は彼のだらしなさを難詰し、土下座させようとする。克己の不倫は今回が初めてではない。これまでは彼のことが人間的に好きだからと、正博は理性よりも感情を優先させてあえて見過ごしてきた。だがあえて見ないようにし続けた結果、公演を中止せざるを得ない問題を克己は引き起こしてしまった。だからこそ今回は徹底的に克己を非難し、一切の未練を断ち切るために、演劇を辞めるという極端な決断を正博はあえて下したのである。ところが現実世界であるエピローグにおいて、一度目の克己とのやりとりも劇中劇であったことが分かる。正博はストア派の理論を実行する理想の自分を、周囲の人物を登場させて描いただけだったのである。つまり正博が執筆した戯曲は2つ目の劇中劇だけでなく、1つ目の世界も含めた5幕の直前までの全てだったことが示唆されるのだ。しかしエピローグを迎えている今は、劇中劇の範疇外の現実の世界である。現実世界で今、正博は劇中劇で自分が書いたのと同じシチュエーションで克己と正対することになった。そしていざ、現実の状況に直面した正博は、やはり彼に土下座しろとは言えず、許してしまいそうだと自分にがっかりして幕となる。 この先、現実の正博はそれでも気合いを入れて、劇中劇での自分のように敢然と克己に説教をすることができるのだろうか。千尋の一人芝居での教育劇と同じ効果を、観客は最後に与えられる。ここで思い起こすべきなのは、カササギが求めていたもう一対のカササギとは、正博が書く台本ではないという謎めいた言葉だ。カササギが台本を朗読することで進行する5場の段階ですでに、劇世界は正博の手を離れ、彼も誰かによって書かれた劇世界の住人として動かされる存在へと落とし込まれていた。その誰かとは、本作の劇作を担当した土橋淳志である。正博が書く台本ではないというカササギの言葉はしたがって、土橋が執筆する戯曲という意味だったのである。当然、神としての土橋によって、千尋が朗を見殺しにする結末と救出する結末という、2つの結果が劇中劇として描かれたのである。しかしエピローグでの正博は土橋によって、現実世界を生きる人間という設定にされている。その設定通り、エピローグでの正博が現実に生きる人間だとしよう。そうすると、正博がいくら理想の台本をあらかじめ用意していたとしても、現実は演劇の筋書き通りに運ぶ保障はない。他者が自分の望むような反応を取るか分からないばかりか、そもそも未来がどうなるかは現実を生きる人間は知る由もないからだ。 もちろんエピローグでの正博も、土橋が生み出した虚構であることは言うまでもない。しかし正博は千尋のように行動を変更させられることはなく、克己とのやりとりがどうなるかは未知として描かれてはいない。そういう意味でエピローグの正博は我々と同じ位相にある現在を生きる存在であると捉えることができる。我々が生きる現実世界に劇作家のような神がいて、千尋のように筋書き通りに行動させられているのかは分からない。そういう不確実性を、エピローグでの正博は観客と共有している。その上で、だからこそ未来が良い方向に向かうように、人間は倫理的な正義を第一義に行動すべきではないかと、エピローグでの正博の姿は我々に問うているのだ。複雑なメタシアターを設定して展開された千尋の劇中劇が持つ意味はここにある。人間は常に何かを選択して生きている。場合によっては選択肢は複数提示されており、選択の如何によって人生が全然異なるものになる。ある選択に従って進んだ先には、千尋が朗を見殺しにする結末という、他者の生命を棄損する未来もあり得る。その時はささいな選択だとしても、最終的には他者に深刻な悪影響を与える場合があるのだ。そのような想像力を持てば、正博が取るべき選択も決まってくるだろう。ストア学派に基づく彼の行動を考えることは、現実を生きる観客一人ひとりの行動と生き方を内省することに通じる。虚構が乱反射するメタシアターを用いて教育劇のような可能世界を設定したのも、そして虚構同士の弁証法によって現実世界を強烈に最後に出来させたのも、全ては観客にストア学派の理論を実感させるためである。そして舞台上で展開される複雑な虚構は、人間の生き方を模索する演劇の役割の真正な実践である。だからこそ本作におけるメタシアターは、現代的な意義がある。虚構世界を成り立たせるために、特に工藤俊作、久保田浩、佐々木淳子、趙沙良、桐子の、地に足が付いた演技が果たした役割は大であった。

Apr 22, 2025

-

劇評:さようなら俳優座劇場 最終公演『嵐 THE TEMPEST』

『しんぶん赤旗』2025年4月18日付に、さようなら俳優座劇場 最終公演『嵐 THE TEMPEST』の劇評を執筆。

Apr 18, 2025

-

劇評:劇団青年座『Lovely wife』

『ミュージック・マガジン』2025年5月号に、劇団青年座『Lovely wife』の劇評を執筆。

Apr 18, 2025

-

劇評:KAAT 神奈川芸術劇場プロデュース 音楽劇『愛と正義』

カルチャーメディア「NiEW」に、KAAT 神奈川芸術劇場プロデュース 音楽劇『愛と正義』の劇評を執筆。

Apr 8, 2025

-

劇評:あまい洋々『ハッピーケーキ・イン・ザ・スカイ』

『週刊金曜日』4/4号に、あまい洋々『ハッピーケーキ・イン・ザ・スカイ』の劇評を執筆。

Apr 4, 2025

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- ペ・ヨンジュンさま~♪

- 「ヨン様」の名付け親が初めて語る韓…

- (2023-12-02 17:40:56)

-

-

-

- 特撮について喋ろう♪

- (特撮キャラ)黒影豹馬・ブラックジ…

- (2025-12-04 19:00:09)

-

-

-

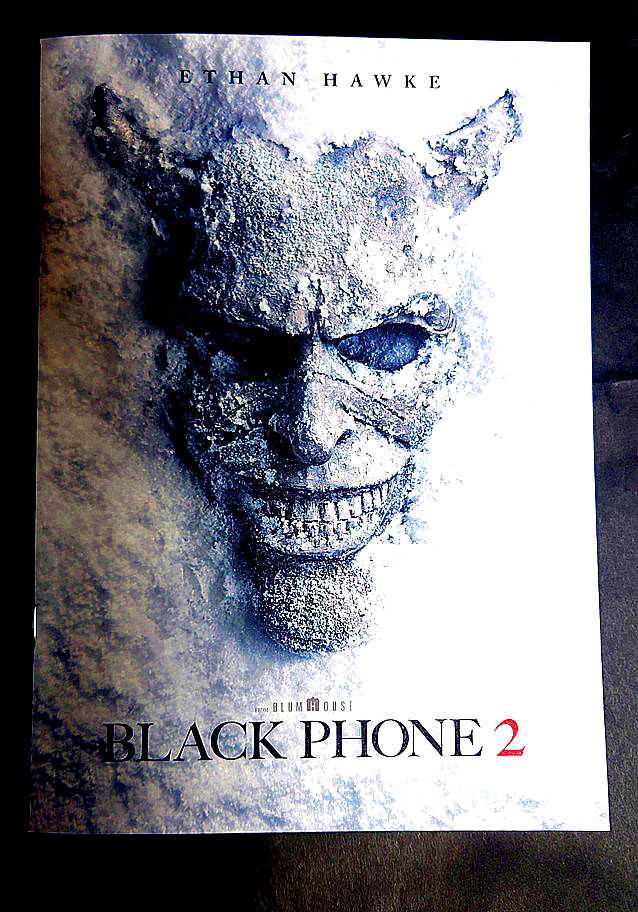

- 最近観た映画。

- レビュー『ブラックフォン 2』 前作…

- (2025-12-04 21:00:06)

-