全405件 (405件中 1-50件目)

-

劇評:劇団温泉ドラゴン『まだおとずれてはいない』

『週刊金曜日』11/21号に、劇評:劇団温泉ドラゴン『まだおとずれてはいない』の劇評を執筆。

Nov 21, 2025

-

劇評:劇団文化座『蛍蛍の光、窓のイージスの光、窓のイージス』

『しんぶん赤旗』2025年10月24日付に、劇団文化座『蛍蛍の光、窓のイージスの光、窓のイージス』の劇評を執筆。

Oct 24, 2025

-

劇評:劇団青年座『柿紅葉のころ』

『青年座通信』2025秋号に、劇団青年座『柿紅葉のころ』の劇評を執筆。

Oct 23, 2025

-

劇評:いいへんじ『われわれなりのロマンティック』

『ミュージック・マガジン』2025年11月号に、いいへんじ『われわれなりのロマンティック』 の劇評を執筆。

Oct 20, 2025

-

劇評:アオガネの杜『座標と初恋』

『週刊金曜日』10/17号に、アオガネの杜『座標と初恋』の劇評を執筆。

Oct 17, 2025

-

劇評:青年劇場『I, Daniel Blake―わたしは、ダニエル・ブレイク』

『しんぶん赤旗』2025年10月3日付に、青年劇場『I, Daniel Blake―わたしは、ダニエル・ブレイク』の劇評を執筆。

Oct 3, 2025

-

劇評:タカハ劇団『帰還の虹』

『週刊金曜日』9/12号に、タカハ劇団『帰還の虹』の劇評を執筆。

Sep 12, 2025

-

劇評:noo『みんなちがってみんないい、けど私はみんなと一緒がいいの。』

『ミュージック・マガジン』2025年9月号に、noo『みんなちがってみんないい、けど私はみんなと一緒がいいの。』の劇評を執筆。

Aug 20, 2025

-

劇評:劇団青年座『コラボレーターズ』

前衛(的)舞台芸術専門紙『artissue』に、劇団青年座『コラボレーターズ』の劇評を執筆。

Aug 20, 2025

-

劇評:新宿梁山泊 若衆公演 唐十郎初期作品連続上演『愛の乞食』/『アリババ』

『週刊金曜日』7/18号に、新宿梁山泊 若衆公演 唐十郎初期作品連続上演『愛の乞食』/『アリババ』の劇評を執筆。

Jul 18, 2025

-

劇評:燐光群『KYOTO』

『しんぶん赤旗』2025年7月8日付に、燐光群『KYOTO』の劇評を執筆。

Jul 8, 2025

-

劇評:ウンゲツィーファ『湿ったインテリア』

『週刊金曜日』6/20号に、ウンゲツィーファ『湿ったインテリア』の劇評を執筆。

Jun 20, 2025

-

劇評:イキウメ『ずれる』

『ミュージック・マガジン』2025年7月号に、イキウメ『ずれる』の劇評を執筆。

Jun 20, 2025

-

劇評:劇団俳優座『PERFECT』

『しんぶん赤旗』2025年6月13日付に、劇団俳優座『PERFECT』の劇評を執筆。

Jun 16, 2025

-

劇評:やみ・あがりシアター『あるアルル』

『週刊金曜日』5/30号に、やみ・あがりシアター『あるアルル』の劇評を執筆。

May 30, 2025

-

劇評:文学座『肝っ玉おっ母とその子供たち』

『しんぶん赤旗』2025年5月16日付に、文学座『肝っ玉おっ母とその子供たち』の劇評を執筆。

May 16, 2025

-

劇評:南極『wowの熱』

役への自己登記は、すなわち生の自己選択である 世界情勢の不確実性が高進する現代においては、劇世界を虚構で入れ子にするメタシアターを、単に遊戯を目的に用いてはならない。それでは災害のみならず、戦争への懸念が日本でも切迫する状況から背を向けることにしかならないからだ。そのことを、工藤俊作プロデュース プロジェクトKUTO-10『ストア派おじさん、故郷に帰る』の劇評で記した。メタシアターの今日的な用い方を示す、もう一つの事例が南極『wowの熱』である。ポスト・トゥルースと呼ばれる、恣意的に操作された情報や陰謀論といった風聞は、事実を曲解するという意味で虚構世界を構成することになる。それらに浸り切ってしまうと、現実社会と乖離した別の世界を生きてしまい、場合によっては反社会的な妄執に突き動かされる危険性がある。しかし本作はタイトル通り、まさに演劇への熱に浮かされた若者たちの姿を描く。そのことで、演劇人は現実が虚構に侵食された世界でこそ、生の実感が得られることを逆説的に示した。本作は意識的に虚構世界に生きて虚構と現実を逆転しようと試みることで、かえってアイデンティティが確立し得るという、演劇人の性(さが)と情熱を表現したのである。 本作は「wowの熱」という作品の上演に向け、稽古をする劇団を描くメタシアターである。劇中劇の「wowの熱」とは、平熱が45℃を超える特性を持つ中学生の少年・ワオ(端栞里)を主人公にした物語。平熱が高い以外は、彼自身にとっては何の支障もない。だが5年前の流行り病で熱を測る機会が増えたために、飲食店で門前払いされるといった扱いを受けるようにはなった。そして今、熱のために見学続きだった水泳の補修を、他の生徒と共に受けなければならない状況を迎えている。この補修も熱が高いことを理由に逃れようとするが、体育教師・海パン(井上耕輔)と追いかけっこした際に、ワオはプールに落っこちてしまう。それによってプールの水温が、ワオの体温によって上昇し温泉に変貌する。生徒皆で浸かって温泉を味わう彼らは、やがてワオ熱湯なる銭湯をオープンさせる。だが、プールに熱帯魚を放流して実験することになっていた理科委員のメガネズミ(こんにち博士)とマンボー(瀬安勇志)の横やりが入る。どちらがプールを使用するかを巡って、ワオとマンボーがカードバトルをして決着をつけるという、漫画やアニメのような展開が繰り広げられる。マンボーが沸騰したワオの熱に当たって失神して勝負はつく。だがその際、マンボーが持ち込んだ、水を凍らせる分泌液を放出するナンキョクヒエウナギがプールに入ってしまう。凍ったプールに閉じ込められた同級生たちを救うべく、ワオはプールに入って力を振りしぼり、再び熱湯にする。同級生たちは助かったものの、教頭に見つかってワオ熱湯は撤収を余儀なくされる。銭湯を撤去した日を境に、ワオの体温はなぜか36度に戻る。そしてワオは、仲間とカラオケに行くなど普通の生活を送るが、ときどき平熱が高かった頃を懐かしく感じる。そんな、少年のひと夏の熱い日々を描く物語である。 「wowの熱」の物語に至るまでに、実は9個のナンセンスなスケッチが助走として展開される。数珠繋ぎになったスケッチは単なる遊びではない。本作が入れ子状になったメタシアターであることを示す効果がある。開演すると「1番ユガミノーマル」の文字が電光掲示板に流れると共に、高校野球のウグイス嬢のアナウンスも入る。そして劇場入り口から登場したユガミノーマルは、ブラウン管テレビに映る氷を石の金づちで割ろうとしたりヒーターなどで溶かそうとしたりして、中に閉じ込められたオーパーツを取り出そうとするものの失敗。すると次に「2番こんにち博士」の電光掲示板とアナウンスで登場したこんにち博士が、ユガミノーマルに演技のダメ出しをする。なんと彼らは、演出家と俳優だったのだ。しかし「3番ポクシン・トガワ」のアナウンスでポクシン・トガワが登場すると、ユガミノーマルとこんにち博士は演出家と俳優でもなく、お笑いコンビ・ナンキョクズであることが判明する。彼らは演出家と俳優としてダメ出しをするコントを、芸能事務所関係者のポクシン・トガワにネタ見せをしていたのだ。しかしポクシン・トガワは芸能関係者ではなく、入れた物の温度を上げるカバンのセールスマンであった。ナンキョクズの寒いコントも面白くなると言われて、彼らはカバンの中に入れられてしまう。そしてセールスマンがカバンに生肉を入れると、「4番古田絵夢」のアナウンスと共に、原始的なゾウ類・マストドンの家族によるランチが始まる。そしてナンキョクズとセールスマンのシーンは、マストドングランマが描いた絵画として、部屋に飾られている。このように一人ずつ紹介されると共に劇空間に増える俳優たちによって、前のコントを入れ子にするスケッチが次々と展開され、世界観もしだいにナンセンスになってゆく。入れ子になった数珠繋ぎのコントは、冷血動物症という奇病にかかり、近所の子供からホットハウスマンと揶揄される温室の男(瀬安勇志)の物語へと至る。体温調節ができないために、そのままでは低体温になって死んでしまうホットハウスマンは、一日の大半を温室で過ごしている。鬱屈した心情を抱えたまま、温室でスーパーヒーローが登場するビデオばかり見ていた彼は、いつしかヒーローから仲間に誘われることを夢見ていた。しかしそれが実現しないことが分かると、天才的な頭脳を持つ彼は人工知能を人間に移植して、スーパーヒーローを自ら作ろうとする。しかしそのために人間を殺すことになってしまう。だから彼は、自分はスーパーヒーローではなく、ヒーローを引き立てる悪役でしかないことを悟る。という記事が掲載された雑誌『ムー』を、ワオが友達の甲斐(九條えり花)とプールサイドで読んでいるシーンにつながることで、ようやく「wowの熱」が始まるのである。 上記を1幕とする展開を、明日の本番に向けてゲネプロをする劇団の模様から2幕は始まる。そこでは、実名で登場する南極の劇団員たちの内部事情というレイヤーが加わり、メタシアターの度合いが高まって複雑になる。1幕の終了、すなわちゲネプロを終えた休憩中、ワオを演じる端栞里が作・演出のこんにち博士に、自分の演技の感想を求める。そしてワオならカラオケから抜け出してもう一度プールに戻るはずと、ラストシーンの書き換えを願い出る。こんにち博士は、ワオを熱っぽく表現した端を認めて、演じた本人が言うならとラストシーンの変更を了承する。しかしその直後、栞里は倒れてしまい、公演は中止となる。病院で目覚めた栞里が体温を測ると、45度の高熱があった。彼女は俳優の栞里ではなく、「ワオの熱」の主人公のワオに憑依されたのだった。まるでホットハウスマンのように。栞里が「wowの熱」の劇世界に入って、自身のアイデンティティとは何かに気付く過程が2幕で描かれる。 ワオを現実世界に召喚したのは、彼のキャラクターを愛しすぎたこんにち博士の仕業であった。上演が終わればキャラクターが消えてしまうことを惜しんだ彼は、雑誌『POPEYE』の特集「呪物・呪術のABC」の中から「物語を現実に浸食させる儀式」を実行し、栞里の大事なものを「wowの熱」の劇世界の最深部に閉じ込めることと引き換えに、ワオを現実世界に呼び出したのだ。栞里の大事なものはどこにあるか。それは冒頭で入れ子状に展開されたスケッチの1番目、氷河に収められている。ここで劇中劇と現実世界のつながりが判明したことによって、栞里たち数人の劇団員たちは、同特集の「物語の中に入り込む方法」を実践し、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシン・デロリアンのように、車を使って「wowの熱」の劇世界に入り込んでゆく。車をバックして「逆行」させて、「wowの熱」のラストシーンからどんどんと遡り、ブラウン管に映る氷を割ろうとする男のいる次元に至る。そしてワオの特殊能力を使って氷を溶かして、栞里の大事なものであるオーパーツ=「wowの熱」の台本を取り出す。それを手にした栞里たちは、今度は車を前進する「順行」によって現実世界に戻る。しかしその過程で、蛇行した車がホットハウスマンの温室に突っ込んでしまう。そしてホットハウスマンを、フロントガラスにひっかけたまま戻ってきてしまう。車の「逆光」「順行」に沿って、入れ子状になった世界の最深部へ潜りまた浮上する様は、スケッチに登場する人物たちが流れるように行き来することで表現される。アナログな場面処理ではあるが、視覚的に一発で了解させる極めて演劇的な演出で見事であった。 劇中盤、劇団のリーダー・ユガミノーマルがビデオカメラを手に、南極の新作「wowの熱」の製作現場のドキュメンタリーを撮影するシーンがある。稽古開始から新宿シアタートップスへの小屋入りまでを、劇団員たちのインタビューを交えてコンパクトにまとめた動画である。舞台上では現在進行形で撮影が展開し、脇のスクリーンに映像も映されるものの、これはすでに撮影された動画であり、回想的な位置付けとなっている。動画には、ゲネプロに至るまでの劇団や劇団員たちの内情が収められている。2025年1月に法人化した劇団の代表取締である和久井千尋は、次の公演で集客が少ないと大きな負債を抱えると嘆く。そして電卓を叩いている時の方が幸せだという彼は、いつも振られる豪傑な役柄と本来の自分との間で引き裂かれる思いをしている。デザイン担当の古田絵夢は、「wowの熱」のタイトルだけでどうやってフライヤーを作れば良いのかと癇癪を起こす。3つのバイトを掛け持ちするポクシン・トガワや、特殊な方法で作曲をする揺楽瑠香といった、スタッフを兼務する彼らの姿が描かれる。そして「wowの熱」で初主演を務めることになり、喜ぶ栞里の姿も映し出される。南極でただ一人、途中入団した彼女は高校時代、公共劇場でアルバイトをしていた。ちょうどその時に南極がリハーサルをしていたが、ユガミが熱中症になって降板。彼の代わりに栞里が本番で台詞を読んだことがきっかけで、こんにち博士に南極への入団を誘われたのだという。そんな彼らに台本を配ったこんにち博士が、次回公演の作品コンセプトを伝える。そこで、先述した入れ子状に数珠繋ぎされるスケッチは実際に上演されるわけではなく、実際の公演ではワオと甲斐が雑誌『ムー』を閉じるシーンから舞台は始まると告げる。入れ子状のスケッチは、作品の深みを増すための裏設定でしかないが、作品の背景をしっかりと踏まえて演じてほしいとこんにち博士は述べる。しかし、劇団員たちは複雑すぎる設定が理解できず混乱する。劇中の南極が上演する「wowの熱」では上演されないことになっているスケッチだが、現実の『wowの熱』ではすべてが上演され、観客は序盤にすでに見ている。したがって、こんにち博士による作品コンセプトの説明は嘘ということになる。すると劇中で展開される「wowの熱」の製作過程も、劇団員たちの内情を含めて虚構だということになる。劇中劇「wowの熱」を単に現実が包んでいるのではなく、その現実だと思われていた世界は、実在する同姓同名の人間が登場するものの、虚構の劇団のドキュメントである。劇中劇「wowの熱」を上演しようとする虚構の現実を中間項として挟み、さらにこの2つの虚構世界を上演する本当の現実があるという、3層の劇構造を本作は有しているのである。 したがって、栞里が「物語の中に入り込む方法」の「順行」で戻ってくる現実世界も、虚構としての現実である。その世界に、車のフロントガラスにひっかかったままホットハウスマンがやってくることで、劇中劇「wowの熱」のキャラクターと、虚構としての現実である南極の劇団員たちが入り混じり、両者の境界のあいまいさが高進する。そのことが良くわかるのが、ホットハウスマンと彼を演じる瀬安勇志が同一平面に存在しているように見せるシーンである。虚構としての現実にやってきた際、彼は栞里が落とした「wowの熱」の台本を手に入れる。そして自分の役柄を理解した彼は、物に人間の意識を移植する人造人間を作るために、劇団員たちを次々と襲う。その最初のターゲットとなるのが、ホットハウスマンを演じる瀬安勇志である。公演中止後、ジムで劇団のドキュメンタリー動画を見ていた勇志は、ホットハウスマンによって絞殺される。その際、ホットハウスマンは寒さに耐えるべく相当に厚着をしているために顔が隠れており、勇志と別の俳優が演じていることが分かる。そして死体を引きずって掃除用具入れに隠そうとしている間に両者は入れ替わり、覆いを取るとホットハウスマンの顔は勇志になっているのだ。そして、一旦退席していた水泳部顧問・海パン役の井上耕輔が戻ってきて死体を発見するが、ホットハウスマンによってスタンガンで気絶させられ、彼も改造されてしまう。他にも、普段の自分と演じる役柄のギャップに悩んでいた和久井は、二つの人格を顔の半分で分けて両方を有するトゥーフェイスへと改造される。このようにホットハウスマンは劇団員たちを改造し続け、子供の頃に読んだヒーローコミックに登場する6人からなる悪役集団・シニスターシックスを結成する。なぜか。「wowの熱」の台本を読んだホットハウスマンは、プールに溺れたことで水を温泉に変える能力を覚醒させたワオに、本当のヒーローの誕生を見た。そんなワオをこの現実世界に誕生させ、シニスターシックスに打ち克つというストーリーを実現させるためである。そのことが、自分はヒーローになれないホットハウスマンの、悪役として長年夢見ていたことだったからだ。冷蔵庫と融合して全てを凍らせるミスター・フリーズに改造されるポクシン・トガワが、「wowの熱」は台本に書かれた物語でしかないとホットハウスマンに述べる。しかしホットハウスマンは、ならば虚構を現実化させて、消費されない物語の反乱を行うと宣言する。この台詞には演劇の現実化という、演劇人の夢と共に、本作の肝が集約されている。 一方、平熱を取り戻した栞里は、ホットハウスマンの魔の手から逃れた劇団員たちに、「wowの熱」の再演を劇団事務所で提案する。資金がないと劇団員たちに反対される栞里だが、そこに彼女の望む通りに台本を書き換えたこんにち博士がやってくる。再演することに同意する2人だが、こんにち博士は栞里をまだワオだと思って喜ぶ。栞里は俳優としての自分が評価されていないことに反発。栞里は、大事なオーパーツはこんにち博士が勝手に設定した台本ではなく、自分そのものだと言ってそれを破り捨てる。その時、シニスターシックスがやってきて、栞里やユガミたちを新宿浄水場へと誘いだす。そこは、「wowの熱」の最終場面のプールサイドに状況が似ている。このシチュエーションが「wowの熱」の再演そのものだと思い込むこんにち博士は、音響や照明スタッフを呼んで演出を付けて、ワオとシニスターシックスとの対立を演劇化する。しかし一般の通行人や浄水場の管理人に使用許可を取っているのかを問い詰められて、無許可だったことが発覚すると、スタッフたちは機材を撤収してしまう。演劇を現実化しようとするホットハウスマン、現実に起こっていることを演劇化しようとするこんにち博士、そして現実世界を生きる一般人やスタッフの冷めた反応。ユガミは演劇のようにショーアップされる空間で、現実と虚構を巡る三者三葉の立場が入り乱れる様を目の当たりにし混乱する。ここにおいて、現実と虚構の乱反射が極点に達するのだ。そんな中で、こんにち博士と同じく栞里にワオを投影しているホットハウスマンは、彼女に抱きしめてほしいと告げる。自分の体温をコントロールできないホットハウスマンは、ワオの高熱で殺されることによって、自らの死と引き換えに最高のヒーローを誕生させるという、ねじれた願望を成就させようとするのである。暴れ回るシニスターシックスによって場がカオスとなり、ユガミが負傷する。その痛みに苦しむユガミが栞里に、この状況は台本や演出がない現実そのものだと告げる。 虚構のような出来事が現実(という体裁)となった様を目の当たりにして、栞里はその場から駆け出して退場。そして舞台美術が全て片付けられて何もなくなった空間に、奥の扉を開けて栞里は再びやってくる。そこは新宿シアタートップスの裸の劇場空間である。この時こそ、栞里と観客は同じ目線で時空間を共有する。つまり、何もないシアタートップにいるという紛れもない現実を感得するのだ。手にラストシーンが書き換えられた完全版の「wowの熱」を手にした栞里は、ラストシーンに至るまでをぶつぶつとつぶやき、次第に熱を込めて一人で演じてゆく。その間に他の劇団員たちは、栞里と交わしたやり取りの断片を発する。それは栞里と劇団との関りの回想であり、「wowの熱」の最終リハーサル、初主演に抜擢された日、劇団に入団した日、ユガミの代役として舞台に立った後、そしてこんにち博士に劇団に誘われた際と、時間を遡ってなされる。「wowの熱」を演じて歩き回る栞里と、彼女に話しかける劇団員たちは会話が噛み合わない。しかし双方が話し始めるタイミングや仕草がシンクロしているので、傍目から見れば会話が成り立っているように見える。これは栞里の脳内で展開されている回想の視覚化なのだろう。彼女は記憶を遡行して自身の俳優としての原点に立ち返りつつ、今やらなければならないことを、内なる衝動に突き動かされて実行しようとしている。過去と現在が彼女の中で混然一体となり、アイデンティティを探るのだ。その答えが、虚構の現実化の実践である。「wowの熱」のラストシーンは、ワオ熱湯の撤収後に平熱に戻ったワオが、友達とカラオケに行って普通の中学生に戻ることだった。だが書き換えられた完全版の台本では、カラオケから抜け出したワオが夜のプールに忍び込む。そして自分の体温よりも低いであろうプールの水を温泉にするべく、その場でジャンプをして飛び込む瞬間で幕となる。ここにおいて観客は、新宿シアタートップスで、今まさに演劇の魔力に自らを賭けようとする俳優の姿を、一種の感動と共に目にするのだ。 憑依型俳優として劇団員から評価されてきた栞里は、こんにち博士やホットハウスマンに、ワオという役柄を求められ、素の自分を見てもらえないことに悩んでいた。そのことは、代表取締役の自分と豪胆な役柄との間で引き裂かれる和久井も同様であり、俳優ならば大小誰しもが抱える問題であろう。そのことは、自己規定する自分とは異なる役柄を、他者から一方的に与えられることによって生じる。だからこそ、与えられた役柄をあえて自分で選び直した時に、自己との差異は解消される。それは役に進んで自己投機することに他ならない。その境地に至ることで、俳優のアイデンティティが満たされるのだ。本作は複雑な入れ子構造のメタシアターを展開し、ホットハウスマンの台詞にあったように虚構の反乱によって現実に打ち克とうと奮闘する作品である。その眼目は、虚構による現実への侵食でこそ、演劇人が生きていることの実感が得られるという命題を浮かび上がらせることにある。虚構世界に留まり続ければ現実世界と乖離が生まれてしまい、日常生活が送れなくなる危険性がある。だが本作で登場する現実世界は、虚構としての現実という中間項であることに留意しよう。それによって、俳優がいくら虚構で現実を侵食しようと企んでも、その現実世界は虚構としての現実であるために、本当の現実世界で生きる自己を見失うことはない。しかしそのことは、本当の現実を虚構世界が支配することは不可能であるという隘路に行き着いてしまう。そういう意味では、ホットハウスマンの企みは決して実現されることはない。だが虚構世界で光り輝く瞬間が本当の自分だという、演劇人の切実なアイデンティティは満たされる。演劇による虚構によって現実を変えることはできないかもしれないが、それに関わる者にとっての、もうひとつの真実ではあるのだ。ここにこそ、演劇人がなぜ金銭的に報われない演劇活動をするのかという真理がある。本作は演劇の熱にうかされた若者たちが、なぜ演劇をするのかを作品総体で表現した。その熱が持続するうちはどんな苦労もいとわず、仲間と乗り越えて行ける。これが運命共同体としての劇団の良さである。そんな場を共有するからこそ、劇集団は作品ごとにクリエイターが集うユニットとは異なる集団力が発揮される。それに観客が感応した時、観客はアナログな芸術である演劇に、映像表現とは異なる独特のリアリティを感得するのだ。 不条理な笑いや突飛な展開が次から次へと目まぐるしく出来するので、観客は翻弄される。それでいて作品の展開の仕方には不思議と無理矢理な感じがしない。一つ一つの場が投げっぱなしになっておらず、後々の伏線となって上手く回収されている。時空間の移動による場の処理もスムーズなので、作品は複雑ながらもキレイに一本にまとまってつながっている。このような戯曲が書けるこんにち博士の筆致には舌を巻く。それだけでなく、露天風呂を思わせるゴツゴツとした岩のような巨大な舞台美術に、「wow」のネオンサインが光るワオ温泉のビジュアルも目を惹く。奈落があるシアタートップスの劇場機構を活かして、床に広げた巨大カバンの中に俳優が飛び込んで消えたりする演出にも工夫が施されており、エンターテイメントもふんだんに盛り込まれている。度々客電が点灯して、リハーサル風景であることを明らかにする場に登場する音響や舞台監督は本当のスタッフである。彼らも劇中の登場人物として俳優とやり取りを行ったり、場転を手伝ったりと、舞台が立ち上がる様を演劇として観客に体感させる。俳優、戯曲、演出、劇場機構が混然一体となって、壮大な虚構を出来させた。相当に手の込んだ作品は、劇団だからこそできる特性であろう。 南極の作品を観るのは初めてだったが、この作品だけでもこの集団が演劇に何を求めて何をやりたいのかが、はっきりと見えた。今、このような愚直な劇集団は珍しい。本作は南極ゴジラから南極へと劇団名を改名した後の一作目である。今後、どのような作品を創るのかを興味深く追っていきたい。

May 9, 2025

-

アンケート「私が選ぶベストワン2024」

「JOIN」(日本劇団協議会)111号のアンケート企画「私が選ぶベストワン2024」を回答。

May 4, 2025

-

劇評:工藤俊作プロデュース プロジェクトKUTO-10『ストア派おじさん、故郷に帰る』

今日におけるメタシアターの意義 演劇の形式の一つにメタシアターがある。「演劇についての演劇」を意味する手法は特段、珍しい手法ではない。アメリカの批評家ライオネル・エイベルが著書『メタシアター』(邦訳1980年)で提唱した演劇理論で、端的に言えば劇中劇のことである。劇中劇とは、進行中の舞台が虚構だと指摘して下位に落とし込み、上位の階層を設ける演劇のことである。目の前で展開している物語が嘘であることを強調する手法をさらに遡れば、ベルトルト・ブレヒトの諸作品を貫く叙事演劇に源泉が求められる。現在では異化効果として定着している理論は、観客が物語や登場人物の心情に没入することを妨ぎ、批判/批評的な視座で舞台と対峙させる。そのような眼差しの獲得は、演劇の見方を変えることだけが目的ではない。現実社会や世界をも同様の視点で捉え、観客自らが問題点を見出して変革に向かうよう仕向けることが主眼なのである。 ただしメタシアターの概念が日本に流入した1980年代には、社会変革を目指したブレヒトの思想とは異なる方向へと拡散してゆく。複数の劇中劇をマトリョーシカのように次々と包摂して入れ子にし、何が現実世界なのか判然とさせない演劇が流行した。これは大衆消費社会と高度情報化社会がない交ぜとなり、現実世界がゲームやテレビといった虚構と差異がつかなくなった、ポストモダンな社会状況を反映したものであった。だが現在は、世界で戦争や災害が頻発する切迫した時代である。また権威主義国家の台頭により、冷戦時代に戻ったかのように世界がブロック化し、第二次大戦後の世界秩序であった自由貿易と民主主義の危機も迎えている。その果ては、第三次世界大戦や核戦争の懸念が議論されるほど、あらゆる面で人間の生存について危機を迎えつつある。そのような時代では、虚構のレイヤーを重ねて自閉する演劇は呑気な戯れでしかない。それでも現在の演劇でメタシアターを採用するならば、かつてとは異なる意図が必要になってくるはずだ。 プロジェクトKUTO-10とは、大阪の俳優・工藤俊作が劇作家・演出家・俳優を集めて1989年より公演するプロデュース企画である。24回目の公演は、大阪の劇団A級MissingLinkで作・演出を務める土橋淳志が劇作を、演出はプロトテアトル代表で、庭劇団ペニノの作品に俳優として出演したF.O.ペレイラ宏一朗が務めた。作品タイトルの「ストア派」とは、人間の行動原理には感情を据えるべきではなく、理性に従うべきだという哲学のストア学派のことである。誰もが手軽に情報発信ができるSNSは、今や社会インフラとなっている。だが匿名性が高く短文投稿ができる仕様によって、感情が先立つ誹謗中傷が蔓延し、社会に分断を引き起こす負の側面が露わになっている。そのためSNS空間では、根拠なく一方向に世論が誘導される危険性が孕む。その結果、時に個人の生命や人権を棄損するまで、事態の悪化に収拾がつかなくなる場面がしばしば起こってきた。このような現状認識の下、本作には冷静な対話ができなくなりつつある現在への批評が込められている。そしてストア学派を冠したタイトルらしく、弁証法や可能世界といった哲学的な命題を想起させられる内容である。メタシアターについて言えば、過去に観たA級MissingLink作品でも用いられていた記憶があるため、土橋の創作の原基なのかもしれない。本作でも、ネット空間の複雑さを反映するかのように、虚構が乱反射する物語が展開される。だが本作でのメタシアターは、現代を生きる人間により良き行動とは何かを思考し促すために用いられる。また演劇が人間の生の在り方を巡る思考実験であるとするならば、メタシアターによる複雑さが、俳優が舞台上でそのことに向き合い実践する過程の謂いともなっている。そういう意味で本作におけるメタシアターは、きわめて現実に即した作意があるのだ。 本作には大きく3つの世界が存在する。一つ目は旅館のロビーを舞台に、ストーリーラインを形成する位相だ。東京で劇団を主宰していた中年劇作家・藤田正博(工藤俊作)と2人の女性・深瀬千尋(趙沙良)、尾崎真香(桐子)をつなぐ、死者・尾崎朗を巡る物語だ。劇団員だった荒木克己(久保田浩)が劇団のファンと不倫していたことに辟易した正博は、感情的に劇団を辞め、妹・藤田麻美(佐々木淳子)とその婿養子・藤田誠一郎(有田達哉)が経営する奈良県の旅館へ帰郷する。そこで正博は、旅館のアルバイトとして働く千尋と、病死した学生時代の同級生、尾崎朗の娘・真香に出会う。真香は朗の遺品整理のために、一時的に村に滞在していた。物語が進展する内に、生前に朗が村内で取っていた行動が明らかとなり、それに伴って千尋と真香に浅からぬ縁のあることが判明する。朗は関係を持った村の女性との行為をビデオ撮影し、それを強迫のネタにして村内でやりたい放題していた。ビデオテープの総数は実に50本。朗は経営していた養鶏場を放置してゴミ捨て場にしてしまうが、共同経営者として被害を受けたのが千尋の父親だったのである。 舞台の主軸は、朗が病死した夜の真相である。朗の秘密を知った千尋は、彼の家の蔵に忍び込んでビデオテープを回収する。朗はその夜、村の寄り合いで不在のはずだった。しかし彼は体調不良のため、会合前に切り上げて早めに帰宅してしまう。その物音に引き寄せられて思わず様子を覗きに行った千尋は、玄関の上がり框で心臓発作で苦しむ朗の姿を発見。薬を求める彼を見下ろしながら、千尋は恨みから手助けをすることなく見殺しにした。一連の過程を、朗について触れたがらない麻美と誠一郎の含みのある言動、死亡状況から割り出される第三者の存在、そして千尋による当夜の証言と、まるで閉ざされた村で起きたサスペンス劇を見ているような感覚で、観客をグイグイと引き込ませる。 2つ目は、明確に劇中劇として設定されている虚構だ。なぜならばこの虚構世界は、帰郷後に正博が執筆した戯曲なのだ。戯曲は未完成で上演の予定がなく、この先も続きを執筆することがないという。この戯曲は、大阪で起きた核戦争後の世界を救おうとする物語だ。それを実現するために、例えとして七夕伝説が用いられる。天帝の娘で機織りの織姫と牛飼いの彦星が年に一度だけ、天の川を渡って出会うことができる。天の川に橋をかけるのは、カササギだとされている。病院から旅館へと避難してきた元・消防士の新谷浩平(山本一樹)と看護師・藤多加奈子(大江雅子)が、道中に助けたカササギ(武田暁)より、もう一対のカササギを救ってほしいと頼まれる。もう一対のカササギが、悪の魔法にかかって連れ去られてしまった。織姫を連れてくるはずのカササギの不在によって、彼女の想いが宙に浮いてしまう。そのために、彦星と会えずじまいとなってしまい、2人の情念の行き場がなくなってしまう。それと同じように、核戦争は世界のバランスが崩れたために起こっている。それを止めるには、もう一羽のカササギを救わなければならないというのだ。物語はもとより、カササギの頭の着ぐるみを着用した鳥人間が登場する、トリッキーな劇世界である。 3つ目は千尋が執筆している一人芝居の台本だ。これは先述した、朗の所業を知って見殺しにするまでを、千尋の告白として記したものである。 1つ目の世界が進展する中、正博が書いた戯曲を盗み読む人物によって、2つ目の世界が進行する。それによって2つ目の世界が劇中劇であることは早々に判明する。だが1つ目と2つ目の世界が相互嵌入し、どちらも虚構であることが判明するに至って劇世界は複雑に乱反射し始める。劇後半、2つ目の世界が展開する内にカササギは、正博によって書かれることのない台本が世界を救う鍵であると、謎めいたことを言う。そして加奈子が発見した台本の第5場を、カササギが朗読する。するとそれに合わせて、1つ目の世界の住人である正博たちが演技を始める。そのことによって、1つ目の世界も現実ではなく虚構であることが判明する。したがって1つ目と2つ目の世界は虚構として並列関係であり、互いが互いの劇世界に影響を与え合う、虚構の鏡像なのだ。そして織姫と彦星が出会うための橋がかかるように、最終的に2つの劇世界が正対した時、もう一対のカササギが発見されて物語は大きな展開を迎える。この手つきには、対立する二項の命題を解決、あるいは折衷案を見出して高次元の第三項を出来させる弁証法を想起させられる。本作における高次元の第三項とは、3つ目の世界である千尋の一人芝居である。弁証法的に影響を与えられた彼女が、ストア学派の理論を実践する点にこそ、本作の最大の肝がある。 学生時代に演劇部に所属していたという千尋は当初、戯曲の書き方を正博に教わろうとしていた。しかし当の台本は、朗の死にまつわる告白を書き記したものであった。これを例のビデオを再生して臨場感を出しながら、荒木とその妻・絵里奈(武田操美)に稽古と称して朗読して聞かせる。その後ラスト近くで、千尋はスポットライトを浴びながら、台本を放して本番さながらに語る。観客に向かって感情を込めた口調は、事件の真相を今初めて吐露するかのようだ。つまり千尋は、自身が体験した事実を一度ノンフィクションとして戯曲化し、そのことを俳優として再現するのだ。告白の中で、玄関の上がり框で苦しむ朗を発見した千尋は、助けるべきかを逡巡する。だが人間としての倫理や正義よりも、朗によって父親が迷惑をこうむったことへの憎しみの感情が勝って、見殺しにしたと述べる。そして朗が死亡した直後、鳥かごの鳥が騒いだため、その首を絞めた。その瞬間、朗の死体の上に鳥の羽が落ちたのだという。朗を見殺しにするという倫理にもとる行為が、もう一対の鳥=カササギの喪失と直結している。織姫と彦星が出会うための橋をかけるカササギを千尋が殺したことによって、核戦争が勃発して世界のバランスが崩壊したということになる。このように千尋の行為が、2つ目の世界に悪影響を及ぼすのだ。つまり一人芝居の本番を演じる千尋の語りによって、2つ目と3つ目の世界も通底するようになる。 そのことによって、今度は2つ目の世界が3つ目の世界にも影響を与えるようになる。実は加奈子が手にした台本―千尋による本番さながらの告白を含む5幕以降が記された台本―には、朗の部屋に鳥かごがあるとは記載されていない。そのため、鳥かごがないバージョンの当夜の出来事がやり直される。だから千尋がシーンをやり直す前に、部屋に置かれた鳥かごがカササギによって回収され、そのことでカササギの一対が完成する。そしてカササギは浩平に、コップに入った水を手にして舞台全面に出て、それを差し出すように告げる。言われるがままに、浩平が訳も分からずそのコップを差し出した先は、ちょうど千尋の左側に位置する。それによって水を手にした千尋が朗に差し出し、彼を助けることになる。ここにおいて2つ目と3つ目の劇世界が嵌入することで橋がかかり、見事に結論が塗り替えられるのだ。 まず1つ目と2つ目の世界が関係し、次に3つ目と2つ目の世界が通底した後、最終的に2つ目の世界が3つ目の世界に関与して、より良い結末へと上書きされること。3つの世界全てが虚構であり、メビウスの輪のようにそれぞれに影響を与える入れ子構造になっている理由は、3つ目の世界のやり直しを実現するためである。千尋が過去に起こった事実を、後悔や懺悔と共に単純に告白したのだとすれば、朗を見殺しにしたことは変更不可能な出来事として表出されるしかない。しかし台本に書かれた一人芝居というフィクションの体裁を取ることによって、真相は別にあったということを、あくまでも演劇的に演じ直すことで上書きすることができる。これは、ブレヒトの叙事演劇理論の実践である教育劇に通じる。ブレヒトの教育劇とは物語の最後に、2つの異なる結末を提示する作品のことを指す。それによって観客は作品をただ受け取るだけでなく、登場人物が取るべき行動はどちらが良かったのかを、討論や内省することで深く思考することになる。本作で言えばそれは、千尋が朗を見殺しにする結末と助ける結末の2つが、教育劇的な効用に当たる。目の前に苦しんでいる人間がいる時、個人的な感情を優先して恨みを果たすことは許されるのか。それとも人間のかけがえのない命を守るという、倫理を果たすべきか。このような岐路が提示されることで、観客は人間のあるべき姿を自身に問いかけることになる。さらに複数の結末を演劇的に試行することによって、人間が取りうる行動はひとつではなく、潜在的に他の選択肢があるという可能世界を観客に意識させることにもなろう。選択肢が提示された時、人間はどちらに進むべきなのか。そのことを、千尋の一人芝居にまつわる2つの結末は示している。これは目の前で俳優が演じる演劇だからこそ、観客への内省を自然に促すことを可能たらしめるのである。 全てが劇中劇となって乱反射した先に、人がより良く生きるためにはどのように行動すべきかという、高次の現実問題を突き出す。虚構の果てに現実が強烈に出来する手つきに、本作の弁証法的な側面が認められる。その現実に直面するのは正博である。千尋の一人芝居のやり直しが行われた後、エピローグ的なシーンが展開される。本作においてはこのシーンだけが、虚構ではなく現実世界に位置付けられる。正博は真希から、朗が入院していることを聞かされる。そのことで、千尋が彼を助けたことが本当であることが了解される。その後、正博を連れ戻そうとやってきた克己とのやりとりがなされる。このシーンも一度、序盤ですでに展開されていた。その際のやりとりでは、正博は彼のだらしなさを難詰し、土下座させようとする。克己の不倫は今回が初めてではない。これまでは彼のことが人間的に好きだからと、正博は理性よりも感情を優先させてあえて見過ごしてきた。だがあえて見ないようにし続けた結果、公演を中止せざるを得ない問題を克己は引き起こしてしまった。だからこそ今回は徹底的に克己を非難し、一切の未練を断ち切るために、演劇を辞めるという極端な決断を正博はあえて下したのである。ところが現実世界であるエピローグにおいて、一度目の克己とのやりとりも劇中劇であったことが分かる。正博はストア派の理論を実行する理想の自分を、周囲の人物を登場させて描いただけだったのである。つまり正博が執筆した戯曲は2つ目の劇中劇だけでなく、1つ目の世界も含めた5幕の直前までの全てだったことが示唆されるのだ。しかしエピローグを迎えている今は、劇中劇の範疇外の現実の世界である。現実世界で今、正博は劇中劇で自分が書いたのと同じシチュエーションで克己と正対することになった。そしていざ、現実の状況に直面した正博は、やはり彼に土下座しろとは言えず、許してしまいそうだと自分にがっかりして幕となる。 この先、現実の正博はそれでも気合いを入れて、劇中劇での自分のように敢然と克己に説教をすることができるのだろうか。千尋の一人芝居での教育劇と同じ効果を、観客は最後に与えられる。ここで思い起こすべきなのは、カササギが求めていたもう一対のカササギとは、正博が書く台本ではないという謎めいた言葉だ。カササギが台本を朗読することで進行する5場の段階ですでに、劇世界は正博の手を離れ、彼も誰かによって書かれた劇世界の住人として動かされる存在へと落とし込まれていた。その誰かとは、本作の劇作を担当した土橋淳志である。正博が書く台本ではないというカササギの言葉はしたがって、土橋が執筆する戯曲という意味だったのである。当然、神としての土橋によって、千尋が朗を見殺しにする結末と救出する結末という、2つの結果が劇中劇として描かれたのである。しかしエピローグでの正博は土橋によって、現実世界を生きる人間という設定にされている。その設定通り、エピローグでの正博が現実に生きる人間だとしよう。そうすると、正博がいくら理想の台本をあらかじめ用意していたとしても、現実は演劇の筋書き通りに運ぶ保障はない。他者が自分の望むような反応を取るか分からないばかりか、そもそも未来がどうなるかは現実を生きる人間は知る由もないからだ。 もちろんエピローグでの正博も、土橋が生み出した虚構であることは言うまでもない。しかし正博は千尋のように行動を変更させられることはなく、克己とのやりとりがどうなるかは未知として描かれてはいない。そういう意味でエピローグの正博は我々と同じ位相にある現在を生きる存在であると捉えることができる。我々が生きる現実世界に劇作家のような神がいて、千尋のように筋書き通りに行動させられているのかは分からない。そういう不確実性を、エピローグでの正博は観客と共有している。その上で、だからこそ未来が良い方向に向かうように、人間は倫理的な正義を第一義に行動すべきではないかと、エピローグでの正博の姿は我々に問うているのだ。複雑なメタシアターを設定して展開された千尋の劇中劇が持つ意味はここにある。人間は常に何かを選択して生きている。場合によっては選択肢は複数提示されており、選択の如何によって人生が全然異なるものになる。ある選択に従って進んだ先には、千尋が朗を見殺しにする結末という、他者の生命を棄損する未来もあり得る。その時はささいな選択だとしても、最終的には他者に深刻な悪影響を与える場合があるのだ。そのような想像力を持てば、正博が取るべき選択も決まってくるだろう。ストア学派に基づく彼の行動を考えることは、現実を生きる観客一人ひとりの行動と生き方を内省することに通じる。虚構が乱反射するメタシアターを用いて教育劇のような可能世界を設定したのも、そして虚構同士の弁証法によって現実世界を強烈に最後に出来させたのも、全ては観客にストア学派の理論を実感させるためである。そして舞台上で展開される複雑な虚構は、人間の生き方を模索する演劇の役割の真正な実践である。だからこそ本作におけるメタシアターは、現代的な意義がある。虚構世界を成り立たせるために、特に工藤俊作、久保田浩、佐々木淳子、趙沙良、桐子の、地に足が付いた演技が果たした役割は大であった。

Apr 22, 2025

-

劇評:さようなら俳優座劇場 最終公演『嵐 THE TEMPEST』

『しんぶん赤旗』2025年4月18日付に、さようなら俳優座劇場 最終公演『嵐 THE TEMPEST』の劇評を執筆。

Apr 18, 2025

-

劇評:劇団青年座『Lovely wife』

『ミュージック・マガジン』2025年5月号に、劇団青年座『Lovely wife』の劇評を執筆。

Apr 18, 2025

-

劇評:KAAT 神奈川芸術劇場プロデュース 音楽劇『愛と正義』

カルチャーメディア「NiEW」に、KAAT 神奈川芸術劇場プロデュース 音楽劇『愛と正義』の劇評を執筆。

Apr 8, 2025

-

劇評:あまい洋々『ハッピーケーキ・イン・ザ・スカイ』

『週刊金曜日』4/4号に、あまい洋々『ハッピーケーキ・イン・ザ・スカイ』の劇評を執筆。

Apr 4, 2025

-

劇評:青年劇場『ホモ・ルーデンス-The Players-』

『しんぶん赤旗』2025年3月21日付に、青年劇場『ホモ・ルーデンス-The Players-』の劇評を執筆。

Mar 21, 2025

-

劇評:JACROW#36『おどる葉牡丹』

『週刊金曜日』3/7号に、JACROW#36『おどる葉牡丹』の劇評を執筆。

Mar 7, 2025

-

劇評:果てとチーク・つづきの公演 『きみはともだち』

『ミュージック・マガジン』2025年3月号に、果てとチーク・つづきの公演 『きみはともだち』の劇評を執筆。

Feb 20, 2025

-

劇評:劇団民藝『八月の鯨』

『しんぶん赤旗』2025年2月17日付に、劇団民藝『八月の鯨』の劇評を執筆。

Feb 17, 2025

-

2024年演劇回顧「不確実性が高まる世界で人類は変わることは可能か」

選挙イヤーだった昨年の概況 2024年は世界的に選挙イヤーだった。世界各国で大統領選挙や議会選挙が行われ、世界人口の約半数となる40億人が、自国の行く末に審判を下すために票を投じた。その結果、アメリカではトランプ前大統領が再選(11月に)され、日本では衆議院議員選挙で30年ぶりに与党が過半数割れを起こした(10月)。他の主な世界の選挙についても触れておく。選挙イヤーの嚆矢となった台湾では、頼清徳氏が統選選挙で当選し、引き続き民進党政権が続くことになった(1月)。だが立法委員選挙では国民党が第1党となって、民進党は単独過半数を獲得できなかった。また頼氏は対中姿勢に厳しいと見られており、中国との軋轢がこれまで以上に生じて、台湾危機の可能性が高まるのではないかと懸念されている。韓国総選挙では与党の国民の力が大敗した(4月)。それによって国政が停滞した結果、尹錫悦大統領が12月3日の夜に、野党による「憲政秩序を踏みにじる反国家行為」を理由に戒厳令を宣布したものの、翌深夜に解除。政権運営の行き詰まりと国政の混乱を、大統領自らが招く結果となった。インド総選挙ではモディ首相率いる与党連合が勝利したものの、議席を大きく減らして単独過半数を獲得できなかった(4~6月)。EUによる欧州議会選挙でも親EU勢力3会派が過半数を維持したものの、EUに懐疑的な右派・極右勢力が伸長した(6月)。この結果を受け、フランスではマクロン大統領が国民議会を解散。その結果、マリーヌ・ルペン氏が率いる極右の国民連合(RN)が台頭し、マクロン大統領の中道与党連合は後退。国民議会は、安定多数を占める政党がどこもない構成となった。そんな中でマクロン大統領が指名したバルニエ内閣への不信任議案の審議と採決を行うために、極右と左派連合が結託して行動。不信任が可決され、バルニエ内閣は2ヵ月半で総辞職した(12月)。ドイツでは3党連立政権が崩壊(11月)したことを受け、ショルツ首相への信任投票が行われたが、反対多数で否決された(12月)。この結果を受けて、シュタインマイヤー大統領が連邦議会を解散したために、今年2月に総選挙が20年ぶりに行われる。イギリスでは下院の総選挙の結果、労働党が単独過半数を獲得し、14年ぶりに保守党からの政権交代を果たした(7月)。主要国で現政権が勝利したのは、ロシアの大統領選挙くらいである(3月)。プーチン大統領が過去最高の得票率で再選されたが、民主主義国とは言えないロシアの選挙結果は、西側諸国との政治体制の違いを浮き彫りにした。 振り返ると、民主主義国家で軒並み与党が大敗した一年だったことが分かる。2000年代以降、西側の主要国では、規制緩和による小さな政府の下での、自由貿易がもたらすグローバリズムが主流であった。その流れが退潮し、トランプ大統領が志向するように、多国間協議を排した自国第一主義に基づく保護貿易への揺り戻しが起こりつつある。その背景には、高まるインフレと物価高によって、国民生活が疲弊していることへの不満がある。その不満が表れた選挙結果を各国政府は無視できず、ますます内向き志向を強めざるを得ないだろう。 中東情勢も流動的になっている。シリアのアサド政権が反政府軍によって打倒され、親子2代にわたる軍事独裁政権が崩壊した。その背景には、アサド政権が軍事支援を頼っていたロシアとイランの影響力が落ちたことが原因とされている。ロシアはウクライナ戦争の長期化で疲弊し、イランはイスラエルと対立するイスラム教シーア派組織ヒズボラへの支援へと注力していた。力の真空を突いた反政府勢力側が、一気にアサド政権を崩壊させたのである。中東情勢の混乱が周辺諸国へと波及しかねない中で、中国、ロシア、イラン、北朝鮮といった権威主義体制国は政権基盤を固めている。これらの国が内向きのローカリズムを高め、その圧力を他国へと向けることへの警戒を強めねばならないだろう。西側諸国は国内政治が流動化したが故に、自由貿易体制といった普遍的な価値観に目を向ける余裕がなくなった。一方で権威主義国家では、力による信奉で自国の権力を対外的に行使しつつある。一見すると2つの勢力は正反対に見えるが、排他的になっているという一点では相同的だ。世界情勢はイデオロギーが均衡して安定を保つ状態から、かつてなく不確実性が高まっている。 こと日本に限ってみても、自公の連立政権が少数与党になっただけでなく、石破茂首相の支持率が就任直後から低支持率にあえいでいる。各種委員会の委員長ポストを軒並み野党に差し出したことで、政権基盤だけでなく国会審議においても不安定化している。だが安倍政権から続いた与党の一強状況から180度変化した現状は、一種の無政府状態になったと言えなくもない。石破首相は野党と建設的に対話を試みて熟議の国会を目指すという。これまでは、与党が数の力で法案を成立させ、政権が取れない野党はただ批判するしか方法がなかった。そんな不毛な国会審議から脱して、本当により良い法律や予算案を目指して互いが是々非々で議論をするならば、成熟した民主主義を再び再起動させるためのかすかな希望になるかもしれない。一種の無政府状態とは、フリーハンドで自由な風が国会内に吹き込んでいるという意味である。不安定化した結果にもたらされた現状を、生かさなければならない。進化という名の退化を歩み続けてきた人類史 今年は第二次世界大戦の終戦から80年という節目である。世界的な与党の敗北は、戦後秩序である自由、人権という価値観を軸にしてきた国際秩序の見直しを迫っているのであろうか。確かに、西側の価値観を世界に押し広げたことで、グローバルサウスと総称されるアジアやアフリカ、中南米地域の新興国・途上国からの反発が起きており、弊害が指摘されている。戦後秩序のリセットが求められているとすれば、それはいかようなものなのか。国連のような場で全世界的に建設的な対話の場が持たれ、再考する機運が高まれば、日本の衆院選の結果がもたらしたかすかな希望へとつながるかもしれない。そうではなく互いに関税をかけ合うブロック経済が固定化されて各陣営が睨み合い、安全保障上でも戦争の懸念が高まるのか。今年はその分水嶺となるだろう。そのような、先行きが見えず不安定で流動化する世界下での昨年の演劇を、変革やリセットをキーワードに振り返ってみたい。 劇団あはひの舞台は、能『隅田川』を翻案した『流れる』と、エドガー・アラン・ポーの短編小説『盗まれた手紙』を下敷きにした『光環(コロナ)』の2本立て公演(2022年)以来の観劇だ。『流れる』では、子供を濁流に飲まれて亡くした母親の悲しみがじんわりと舞台空間全体に広がる。『光環(コロナ)』では、無数の死者の想いが波紋となって観客に届く。その意味で2作品はひと連なりだった。新作『ピテカントロプス・エレクトス』(作・演出=大塚健太郎/2024年5~6月/東京芸術劇場 シアターイースト)も、作品内容を空間全体に具現化する、透徹した演出が特徴的であった。その結果として立ち上がったコンセプチュアルな作品は、今日に至る人類史を構造的かつ批評的に観客に提示した。 本作は700万年前に出現した猿人からホモ・サピエンスを経た現代人までの、人類の進化を入れ子構造で辿る物語だ。猿人の中でも400万年前に登場したアルディピテクス・ラミダスは、4足歩行から2足歩行へと進化して地上に降りた。道具を使用した180万年前のホモ・エレクトス(原人)は、狩られる側から狩る側へと回った。30万年前のネアンデルタール人(旧人)は、肌を白くして少ない太陽光線を吸収することで、氷河後の環境に適応した。そして今から40万~25万年前に、我々の直接の祖先となるホモ・サピエンス(現生人類)へと至る。作品タイトルでもあるピテカントロプス・エレクトスについて言及しておく。ピテカントロプス・エレクトスとは、ジャワ原人(130万年前に生息)の化石が発見された際に用いられた、猿人を意味する学名である。現在はこの学名は廃され、ジャワ原人もホモ・エレクトスに含められている。本作においては、全ての人類種を一括りにしてピテカントロプス・エレクトスとされる。その意義については後述する。いずれにせよチンパンジーなどの類人猿と共通する祖先から枝分かれして誕生した人類は、2000万年前から断続的に起こった地殻変動の度に、より優位に生きられるように種の更新を繰り返してきた。本作は進化の過程で登場した4種類の人類を、進化した種と前種のやり取りを通して計4幕で描く。例えば猿に対して猿人は、木の実がなくても虫や木の根を取って食物を調達することができる直立二足歩行の優位性を説く。また道具や火を使った原人は、活動範囲や生活習慣が劇的に変化したことを猿人に自慢する。知力・体力が充実した旧人は「ネアンデルタール人 as No.1!」と自らを誇るが、そこからは「ジャパン・アズ・ナンバーワン」ともてはやされた1980年代の日本を想起させられる。このように、自分たちのように便利かつ優勢的に生きれば良いのにと、進化した種が前種へ呼びかける格好で舞台は進む。だがそこから浮かび上がるのは、どこまで行っても人間は進化しておらず、猿と同様であるということの突き付けだ。ここに作品の眼目がある。 こういった作品内容を、能の構造を取り入れて視覚化する点が、劇団あはひが創る作品の特徴だ。能舞台を模した四角の白い床面を設えた『流れる』では、中央に置かれたスチール製のスタンド灰皿が、能の演目『井筒』のように井戸に、さらにはシケモクから立ち昇る煙と共に墓石に見立てられた。亡き子どもを想う気持ちが井戸の地下水脈を通って、墓石という具体物へと昇華されるプロセスが体現されていた。『光環(コロナ)』で印象深いのは、舞台中央の水たまりである。白い床面に浮かんだ円形の筋をフチとして、その内側に水が張られていたのである。舞台背景に日食の照明が投影されると、円形の照明の下半分が床面に掛かり、水面の揺らめきが美しく光る。『流れる』で描かれた悲しみや愛惜の気持ち、あるいは無数の死者の未練といった想いが、誰かに届くべく水たまりとなって集約している。そのように私には感じられた。満々と満たされた死者の想いの象徴である水が、誰かに届くべく静かに待っている。舞台美術と照明の効果によって、『流れる』と『光環(コロナ)』がひと連なりに感じられた。 夢幻能の構造を取り入れた『ピテカントロプス・エレクトス』においても、舞台空間に位置する俳優や語りに様式性を付与することで、前種を乗り越えて人類が更新してゆく様を視覚化した。横向きに使用した東京芸術劇場 シアターイーストの床に、四角い大きな穴が空いている。舞台袖と2ヵ所の劇場入口、計4方向からゆっくりとした足取りでやってきた4人の俳優が、四角の四隅にそれぞれ立つ。そして、能の台本である謡曲を構成する小段(次第・名ノリ・上歌・着キゼリフ)の形式に沿って、猿人としての自己紹介と自身の優位性を述べてから穴を発見する。続いて、穴の底にいる前種(この場合は猿)とのやり取りを行い、なぜ自分たちのように便利にかつ優位な生き方をしないのかを、穴にめがけて語りかける。その際、4人はじっとその場を動かず、腹から強い声を響かせて発語する。一通り語りかけが終わると、穴の中に現れた階段を使ってそこへ吸い込まれるように去る。しばらく空間が空になった時間が経過した後に、また別の俳優が4方向からやってきて角に立ち、自己紹介を経てから穴に向かって語りかける。2回目に登場した俳優たちによって、本作の様式的かつ入れ子となった劇構造が明らかとなる。服装に色が入ったことで、先ほどの俳優とは微妙に装いが異なる彼らは、猿人から進化した原人である。そして彼らは、先ほど穴に吸い込まれていった猿人に向かって語りかけていることが了解されるからだ。語り終わった原人も、また穴に現れた階段を使ってそこに吸い込まれる。やがて再び違う4人の俳優が、さらに進化した種としてやってきて、穴に向かって語り始める。こうして様式性を持った俳優の語りと出ハケを4回繰り返し、人類の進化を視覚的かつ構図的に描くのである。 進化した種とのやりとりを行った後に、前種によるモノローグが差し挟まれる。自分たちが生きていた時代を懐かしみながら語られるのは、ホモ・サピエンスへと至る進化とは名ばかりで、その都度の地球環境に上手く適応した種が土地を侵略し、旧種を根絶やしにして支配してきた歴史に過ぎないという悔悟である。つまり幕が行進する度に追いやられる種族は、夢幻能における後シテである。彼らは進化した種を未来の自分を映す鏡として捉え、進化それ自体を後悔するのである。4層構造で描かれる物語は、人類という名の「わたし」の内省劇なのだ。したがってヒトは進化の頂点に立つ存在ではなく、まだまだ猿から進化途上にある。このような、生物学上のヒトを野蛮な動物として捉える眼差しには、ウクライナとロシア、イスラエルとガザという現在進行形の2つの戦争を含めた、数多くの戦争を繰り返してきた人類への批評精神が認められる。はたまた「ネアンデルタール人 as No.1!」と誇る旧人に対して、原人はその後に「失われた30万年」が訪れると嘆く。ここには、1990年代以降、経済的に低迷し続ける日本の戦後史が重ね合わされている。そのことが露わとなるのは第四幕である。ここでは三幕までの形式性はなく、空間に点在した俳優たち=ピテカントロプス・エレクトスによる朗唱となる。そこで語られるのは下記に引用するような言葉である。 そうやって流れていくいくつもの時代の陰で、いくつもの場所の隅で〈進化〉に抵抗し、あるいは絶望し、あるいは敗北するものがあるけれども私たちは、そもそもほんとうに正しく進化など成し遂げたことがあるのだろうか?進化ということのなかに見た数々の希望をその過程で得ることができたはずの教訓をその過程で傷つけて毀損させた自分たちの誇りや信念をそのちっぽけなプライドについた傷を忘れるためだけに同時にかなぐり捨て続けるのかその健忘症をまた正当化するのが無常ということなのかいくつもの時代の断層に隠された、いくつもの私が纏う衣の綻びを忘れて見ないふりをするということが無常ということなのか これは世の中の流れに無自覚なままに身を任せて冷笑してやり過ごす、日本人というドメスティックな人種への痛烈な批判である。舞台空間は一切変わらない。しかし4人の俳優が穴に消えて新たな人物がやってくる光景は、レイヤーが仮想的に1枚ずつ重なって更新されるようでもあり、エレベーターに乗って上階に移動しているような錯覚を観客に与える。加えて客席は、舞台空間を4方向から取り囲んで設置されている。そのことによって、観客自身が4種類の人類を優位な視点から眺める効果を与える。したがって進化の度に前種の土地を奪ってきた人類の来歴が、戦争を繰り返してきた人間の謂いに見える。つまり本作には、人間による世界史と同時に世界の中の日本人の双方から、人類の進歩のなさを強調するのだ。 しかし劇構造と舞台設定上、観客もまた特権的な存在ではなく、相対化されることが予想される。観客を俯瞰する仮想的な第三者は、第三幕と第四幕の間に挟まれる幕間狂言で現れる。幕間狂言では、鴨長明ならぬ人長明と猿長明が登場して会話をする。『徒然草』を読む人長明はここまで記したことと同様、人類の来歴を知るにつけ、その進歩のなさに無常感を抱く存在だ。人長明は猿の着ぐるみを来た猿長明と無常感を共有するが、その2人の姿を見ると、ますます猿と人=人類の違いのなさを印象付けられる。そんな彼らに、100万年先の未来人の声が頭上から聞こえる。人長明は未来人に、100万年後の人類はどうなっているのかを尋ねる。未来人はデータベースが破損したために正確な情報が分からないと言いつつ、情報の断片をつなぎ合わせて解説する。その情報によるとピテカントロプス・エレクトスは、100万年ほど前に進化の過程での数々の種の争いによって次第に疲弊してゆき、絶滅したと伝える。絶滅を機に猿人~現生人類までの種をまとめてピテカントロプス・エレクトス属と総称するようになったが、これら進化の過程で葬ってきた人類の断片をかき集めて再び新しい種を作ったのか、それともそのまま絶滅したままかは分からないと伝える。そうすると第四幕に登場するピテカントロプス・エレクトスとは何者なのか。ピテカントロプス・エレクトスは学術上、現在は存在しない種だ。だが四幕では、これまでのすべての人類種の混合だけでなく、現在から100万年先の現生人類の子孫を含めて、すでに絶滅した存在として登場する。つまり本作におけるピテカントロプス・エレクトスとは、あらゆる人類種の死者=幽霊たちではないか。そのことを念頭に置くと、第四幕で登場するピテカントロプス・エレクトスたちは、単なる人類への批評ではとどまらないものとして受け止められる。進化と言う名の退化の歴史を歩んできた人類から外れ、これまでとは全く違う新たな生き方をせよ。そのように我々を叱咤激励する言葉のようにも聞こえる。これまでの生き方を変質させた人類による、新たな人類史の積み重ねを促すこと。幕間狂言でピテカントロプス・エレクトスの絶滅を報告する、それまでの人類とは全く異なる未来人は、その試みが成功したことを予言しているのかもしれない。そんな未来を実現させるための第一歩を踏み出すよう、幾多の闘争によって滅んだ人類=ピテカントロプス・エレクトスは、我々に遺言として呼びかけているのだ。 劇団あはひの作品がコンセプチュアルなのは、観客が能動的にメッセージを受け取り思考するよう促す仕掛けがあるためだ。『光環(コロナ)』はエドガー・アラン・ポーだけでなく、村上春樹の短編小説「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて」の一説を交えて、様々なありえたかもしれない可能世界についての想像を観客に抱かせる。盗まれた手紙を名探偵・オーギュスト・デュパンが発見するように、我々は死者の想いを受け取ることができるのか。先の2作品は、これを波紋の行方として問うた。『ピテカントロプス・エレクトス』も入れ子構造によって、同じ問題を共有している。劇団あはひの作品は、スマートかつ美的な舞台である。しかしこの度の新作を観て、彼らの舞台は俯瞰的で冷めた目線だけではなく、人間の再生への期待を捨てていない。未来世界が平和になるため、そして死者が報われるためには、我々はどう寄与できるか。そのための気付きを行うために、創り手は現代人を叱責し鼓舞している。革命によるリセットが孕む隘路 人類の進化は自身の生活様態を一変させるだけでなく、周囲の動植物との関係性、すなわち生態系をも一変させる。そういう意味で人類の進化と共に、大変革がその時々に起きたと言える。そして40万年~25万年前に誕生した我々の祖先であるホモ・サピエンスを経て、今のような人間が誕生してから数千年の歴史の間にも、様々な社会的な変革を経験してきた。例えば人間がより善く生きることができる社会を目指し、国の規範となる思想を変更することが度々行われた。それまで当然だと思われていた規範を塗り替えて新しく思想を打ち立てようとすれば、反発する諸勢力との対立は免れない。時に互いに血を流す争いは、自国内においては内戦/革命となり、諸外国同士であれば侵略を伴う戦争となった。そのような人類の歴史が進化という名の退化であることを、劇団あはひの舞台で見てきた。 焦点を日本の現代史に絞ってみても、革命という名に値する動きが1960年代に吹き荒れた。1960年の安保闘争を経て60年代後半には、欧米各国で起こった既成の政治体制への反発と連動して、日本でも大学生が中心となって、大学の在り方を問い直すことから始まり、政治の変革を目指す動きが起こった。その動きに呼応しまたは連動した者たちの手によって、芸術・文化分野でも体制の変革が目指された。演劇ではアンダーグラウンド演劇による小劇場運動となって顕在化した。その担い手たちは、翻訳劇を中心とした新劇を近代の象徴、既成体制と見なし、作品内容および創作環境に異議を唱えた。たとえアマチュアであっても、人がいて場所さえあればいつでもどこでも演劇はできる。無手勝流の精神を持ち込んだ演劇革命が、今日に至る小劇場演劇のスタンダードになったことは周知のとおりだ。 小劇場運動の第一世代を代表する一人、佐藤信の『喜劇阿部定』を、第二世代に属する流山児祥が主宰する流山児★事務所が上演した。『喜劇阿部定』は、佐藤が所属する68/71黒テント(現・劇団黒テント)が1973年に紀伊國屋ホールで上演した。1975年に『阿部定の犬』へと改訂されるこの作品は、その後の『キネマと怪人』『ブランキ殺し上海の春』と続く「喜劇昭和の世界」三部作の嚆矢となる作品だ。本作を上演するにあたり、前口上で登場した流山児は当時、この作品を観なかったと述べた。なぜなら演劇団を主宰していた流山児と黒テント側が、「演劇の内ゲバ」をしていたためだという。流山児側が紀伊国屋ホールに築かれたバリケードをぶち壊したために、逮捕者1名を出した。そう流山児が語ると客席に笑いが起こった。その事実は流山児が記した『敗れざる者たちの演劇志』(論創社,2023年)で知ってはいた。しかし短くとも本人の口から日本の現代演劇史の一幕を直接聞くことによって、現在との時間的距離感を痛感させられる。そして何かに身体を張って反抗や抵抗をすることなく、大人しく体制に従うことに慣れた現代日本人の気質からは、想像がつかないことを痛感させられた。観客の笑いは無茶をした流山児に向けられたものであると同時に、時間的にも人間の質的にもあまりに懸隔があるため、そうするしか対応できないことを示していたのだろう。流山児の語りからは、たとえ内ゲバであったとしても確かに変革を本気で志向していた時代があったことを今に伝えた。 実は流山児はプロデューサーと俳優として、すでに日本劇団協議会の公演で『音楽劇 阿部定の犬 ~喜劇昭和の世界~』(2014年)を上演している。今回の上演は『叛乱のオペラ〜喜劇阿部定1936〜』(原作=佐藤信「喜劇阿部定」岸田國士「風俗時評」伊藤裕「短歌阿部定」、脚色・構成・演出=流山児祥、音楽=諏訪創、2024年7月、Space早稲田)と題されている。とはいえ作品の骨格は同じであるため、2度目の取り組みと捉えても良いだろう。作品は青年将校が決起して戒厳令が敷かれた2.26事件と、阿部定が絞殺した愛人・石田吉蔵の陰茎を切り取った阿部定事件という、1936年の2月と5月に起こった事件が絡み合う内容だ。今回の上演で特徴的なのは、2.26事件の1週間前に岸田國士が『中央公論』に発表した戯曲『風俗時評』(1936年3月)と、阿部定の人生を短歌に詠んだ歌人・伊藤裕作「短歌阿部定」を入れ込んだ構成にしている点だ。この手法は、宮沢賢治『飢餓陣営』、岸田國士『風俗時評 ホテル』、フェルナンド・アラバール『ゲルニカの木』を取り入れた『瓦礫のオペラ☆戦場のピクニック』(2023年)で試みたものである。流山児の自由かつ直感的なセンスが盛り込まれた趣向だが、そのことによって作品の核が掴みやすく仕上がっていた。 作品の核とは、女性や性的少数者に代表される弱者を政治権力が抑圧する構造である。この物語の構造を、引用されるテキストが明確化した。まずは「短歌阿部定」を導入することで、どのようにドラマが明確になったのかを述べよう。劇中、主人公のあたし(春はるか)は、自身の半生を吐露するように「短歌阿部定」のテキストを述べる。娼婦のように赤い着物を着用したあたしは、石田と出会うまでのいきさつを話した後、石田とセックスしながら彼の首を絞めて殺害する。そのシーンは、舞台背景の壁が左右に引かれて出現した、鏡に向かって行われる。着物の前をはだけて胸が見えそうになったあたしが、石田の上にまたがりながら首を絞める。ライトアップされた劇空間の中、欲情をぶちまけるあたしの様子が、鏡に客席と共に映る。待合に籠って体を求め合い、その果てに石田の陰茎を切り取った阿部定。一連のシーンは彼女の異常性ではなく、一人の女性としての内面の奥深さを強調することになった。そして鏡越しに映っているために観客を背負った格好のあたしは、我々の潜在的な欲望を代表するように行為に及ぶのだ。 物語は2.26事件が発生した、1936年の東京市オペラ区西安全剃刀町。同年に起きた阿部定事件によって、東京市に戒厳令が敷かれた。召集令状が届いた町内の人々は、犯人を捕らえるよう動員されている。そんな折、官憲から追われる身となったあたしが、衛生施設「寿妊婦預所」にやってくる。そして召集令状の受け取りを拒否して犬となった妊婦預所の息子・千歳松竹梅(本間隆斗)と出会い、共に街を逃げる。だが、トリックスターである写真屋(浅倉洋介)の導きによって、愛する男を殺害した一人の女性が、国家を揺るがす昭和の大事件の首謀者のように祭り上げられてゆく。 本作の白眉は、紫のふくさに包まれた陰茎の行方である。あたしが松竹梅に埋めるように託したそれが、写真屋の仕業によっていつの間にかピストルにすり替わる。そしてこのピストルの弾丸によって、あたしは殺害される。その直前、黒い日の丸が入ったサングラスを着用した市井の人々が、記念撮影のために並ぶ。隣人愛にあふれた普通の人々の輪に入ることを、あたしは許されず拒否される。 今回の上演で阿部定の半生が盛り込まれたことで、あたしの女性性がクローズアップされていることはすでに述べた。あたしによる石田の陰茎の切り取りは愛が高進した末の行為なのだが、男性にとっては去勢を意味する。去勢された陰茎は、強さや力という男の象徴である。だからこそ切り取られた陰茎は、ピストルとはまた違った意味で危険なのである。あたしの衝動的な行為は、単純で直情的であるがゆえに、あらゆる思想をも乗り越えかねない。このイデオロギーの蔓延が行き着く先は、大日本帝国の力の象徴である天皇の陰茎=首を切り落とすことにつながるのではないか。それは政治体制の転覆であり、革命以外の何物でもないだろう。だからこそピストルというこれもまた男性原理の象徴によって、女性原理を体現するあたし=阿部定は殺されるのだ。つまりあたしによる、無意識の革命が失敗する。これが本作の骨格なのだが、そのことが、「短歌阿部定」の引用による女性原理の強調によってよく分かった。 あたしが排除されるきっかけは、自分の陰茎を切り取ってほしいと春野晴夫(栗原茂)から懇願されて、それを実行しようとした際である。この点は女性原理の強調を補強する、今日的な意義がある。着物姿の春野晴夫は子を産み育てることを願い、産科にやってくる。そこで出会った万歳(塩田信明)をあやそうとするが、晴夫は自分には乳が出ないと嘆く。自分が男であることを承知している晴夫は、引き取った万歳の育ての母になるべく、あたしに陰茎を切ってほしいと頼むのだ。それは男性の象徴を切り落とすことで、女性へ性転換することを意味する。2023年の6月にLGBT理解増進法が国会で成立したが、反対する保守派に配慮して、「全ての国民が安心して生活できるよう留意する」との文言が入った。例えば、心が女性だと偽る男性が意図的に女子風呂に入り、女性の人権を侵害する恐れがあるということが反対の理由である。性的少数者への理解と配慮は社会に浸透しつつあるが、保守派はそれを押しとどめ、男女の明確な区別と家父長制からなる伝統的な家族観を堅持させようとしている。そういったことを念頭に置けば、女性になりたいと願う晴夫の陰茎を切除しようとするあたしの行為は、保守派からすれば旧来の社会秩序を乱す革命に映る。政治権力に排除される女性と性的マイノリティーの構造が、陰茎の切除を巡るあたしと晴夫に集約されている。そのことが今回の上演では明確になった。 政治的な抑圧は弱者だけに向かっているのではなく、日本国民/社会全体が対象でもある。そのことを了解させるのが、岸田國士『風俗時評』の引用で示される。『風俗時評』では、病院や学校、家庭といった場面で、急に身体が痛み出す人々が描かれる。人によって痛む部位は異なるものの、同様の症状を抱えた患者が次々と現れるが原因不明。患者を診察している医者やその話を聞いた者も、急に身体の痛みに見舞われてしまう。本作では股間の痛みに統一されているため、あたしが切り取る陰茎の直喩として機能する。だがラストシーンにおいては、伏線が回収されるように『風俗時評』が引用された理由が分かる。ちゃぶ台に座ってテレビを見る昭和の一般家庭の風景。そこで父親が、何もしゃべることを止めたところ、股間の痛みが引いたと述べる。そして昭和99年、今日も平和だったと言う彼らを囲む登場人物たちが、赤紙を観客に示して終わる。口をつぐむ、つまり権力批判を控える限りにおいて、人間は愛にあふれた家族を形成することができる。そしてその愛は町内、社会へと広がり、国家全体を包摂することだろう。そうすることで、あたしのように排除されることなく、写真屋が撮影する町内の記念写真に収まることができる。それによって、家族としての国家が形成されるのだ。政治権力への批判を控えることで、国民はかりそめの平和を享受できるということ。国民が国家に馴致させられる構図を、本作のラストシーンは突きつけるのだ。この作品には、昭和天皇の等身大パネルが登場する。2014年版の上演では、このパネルが赤く燃えるシーンで終わったと記憶している。昭和的な価値観が続くとしても、せめて演劇的想像力として革命の夢を実現させたいという意志を抱かせた。しかし今回の上演では等身大パネルは無傷のままである、昭和的なる価値観にいまだに縛られ続けるこの国の現状をそのまま提示する演出である。昭和99年は、本作が書かれた当時は50年後の未来であった。しかし2024年がまさにその年であり、来年は昭和100年を迎える。革命の失敗劇が展開される本作は、それが現実の事実である点において、いつまでも上演されるべき耐用年数の高い作品であることを痛感した。 風紀を乱し革命につながるということで、女性原理を排除する政治権力。そしてその統制が国民全体に行き届くことで、激動の昭和が永遠ともいえるほどに続くという時代への批評性。流山児は訳が分からない作品を、より訳が分からないように作ったと終演後、私に語ったが、作品の骨格をしっかりと掴んだ作品に仕上げたことに感心した。それだけでなく、クルト・ヴァイルが作曲した『三文オペラ』の楽曲のパロディを取り入れた本作を、しっかりとアングラ風味を加えたエンターテインメントとして伝えた。あたしを演じた春はるかと共に、ボンテージ姿で妖艶に愛の将校を演じた竹本優希が、作品の華として光っていた。また、客いじりをしながら「これがアングラだ!!」と喝破する晴夫を演じた栗原には、現代に続くアングラの灯を感じさせられた。今回の公演には、社会変革を志向するアンダーグラウンド演劇の精神を受け継ぐ流山児祥と流山児★事務所の特徴が、最良の形で体現されていた。過去を活かして漸次、進化する方法 長い歴史過程において表層的には賢くなっても、人類は争いを繰り返すという点で変わりがない。そんな歴史を断絶し、全く新たな人類史を築くことを、『ピテカントロプス・エレクトス』は描いた。人類が折々で試みてきた革命は、その実践である。演劇におけるその試みが小劇場運動であった。『阿部定の犬』は革命の演劇の代表作として知られているが、そこで描かれるのは革命の失敗と支配権力に取り込まれてしまう隘路であった。政治的な革命においては多くの血が流れ続けてきた。そういう意味でも人類は結局、それまでの歩みから外れることはできず、進化できないということになってしまう。では大きな痛みを伴うドラスティックな変革を避けながら、暫時、確実に人類の未来のための行動を起こす方法はあるのか。その点について示唆を与えた焚きびび『溶けたアイスのひとしずくの中にだって踊る私はいる』(作・演出=益山貴司/2024年9月/JINNANHOUSE B1F diggin studio)を最後に取り上げたい。 焚きびびは、劇団子供鉅人を2022年に解散した益山貴司が新たに立ち上げた劇団である。2005年に大阪で旗揚げしその後に上京した子供鉅人には、益山の弟・寛司をはじめ特異な個性を持つ俳優が揃っていた。彼らによる小劇場演劇らしいパワフルかつエキセントリックな作風が基軸だったが、一方では人間の日常を繊細に描く作品もあった。両極端の作品が可能だったのも、力のある俳優がいたからこそだ。個性的な劇団だったが、告知されていた最終公演を行うことなく解散してしまった。長尾健一郎の漫画『ギャラクシー銀座』(2020年)の舞台化が最終公演となってしまったのだが、その当時はコロナ禍まっただ中で、多くの演劇人が苦境に立たされていた時期だ。解散と最終公演の中止にコロナ禍が関係していたのかは分からない。だが新たな劇団の旗揚げ公演で描かれたのは、前向きで明るい印象を与える詩情あふれるエンターテイメントだ。そこに私は、子供鉅人時代を踏まえて新たな一歩を踏み出そうとする、創り手の意志を重ねて観た。 引き続き益山寛司も参加した本作は、とある3人の兄妹を巡る物語だ。子供鉅人時代の両極端な作風が、1作で共に表現されていた。とある真夜中、29歳のエミル(高田静流)は自宅のノートパソコンで原稿を執筆している。彼女はライターであるが、おすすめの飲食店やマッチングアプリ活用法など、創造性のない仕事をこなすだけの日々にやりがいのなさを感じている。そんな折にふと、中学一年生の頃、失踪していた長兄・トキ(益山寛司)が6年ぶりに帰ってきた出来事を思い出す。次兄・ヨシナリ(益山貴司)を含めて、久しぶりに兄妹3人が揃った夏の1ヶ月間は、今のつまらない毎日とはまったく違う楽しいものであった。同時にその日々は、エミルに決定的な傷跡を付けてもいた。過去のトラウマに向き合い、エミルが現在を前向きに捉え直すまでの過程が描かれる。 詩人を自称するトキは13歳のエミル(BEBE)に、ありえたかもしれない本当の過去の自分を探し、そのような自分で今の世界にフィットさせることを説く。詩的な言葉を吐いて自由奔放に振る舞うトキは、友達のラッキー(ISANA)を家に出入りさせるようになる。エミルはラッキーに淡い恋心を抱くが、トキと親密に寄り添う姿を見て、2人が恋愛関係にあることを知って失恋する。家に戻る前、トキはラッキーと一緒に過ごしていたらしいこと、仕事を含めて人には話せない過去を抱えていることが示唆される。しかし彼が6年間、どこにいて何をしていたのかは明らかにはされない。今を生きやすくするために本当の過去を見つけよとのトキの言葉は、彼自身の切実な願いなのかもしれない。いずれにせよトキの言動にすっかり魅了されたエミリは、「かつてする」を合言葉に2人で過去探しに没頭する。昔は悪を倒すヒーローだった、浜辺と波だった、いつも楽しくダンスする人だったなどといっては、様々なごっこ遊びに興じる。 ヨシナリは、音信不通だったのに自己都合で出戻ってきたトキに不満を抱いている。エミルが8歳の頃、両親が自動車事故で亡くなって以来、ヨシナリが一家を支えてきたからだ。そんなヨシナリはある日、事故で利き腕を負傷して働けなくなり、両親から引き継いだ家のローンが支払えなくなる。家の売却を余技なくされた彼らは引っ越し、トキが現場作業で働いてヨシナリの代わりに一家を支えるようになる。トキが拾ってきた猫のマル(高田/BEBE)になって回想世界に入りながら、エミルはそんな兄たちと過ごした日々を追走する。その過程でエミルには、ぽっかりと思い出せないブラックホールのような記憶の空白に突き当たる。それは両親の事故死に関するものだ。事故当日の夜、ヨシナリは高校受験の進路を巡って父親とケンカをした。ちょうどコンサート鑑賞を予定していた両親は、出かける時間に遅れたために急いで雨の中、車を走らせたためにカーブを曲がり損ねて事故を起こしてしまった。そのようにエミルはヨシナリから説明されていた。だが実際は、両親が出かける前にエミリ自身が駄々をこねたことが原因だった。エミルが責任を感じないよう、自分のせいだとヨシナリが暗示をかけるように言い聞かせ、彼女の心に蓋をしていたのだ。しかし事の真相をトキとの「かつてする」で思い出したエミルは、過呼吸になってしまう。怒りを爆発させたヨシナリに家から出ていけと告げられたトキはその後、高所作業中に転落死してしまう。事故死か自殺か判断はつかないという。トキを死に追いやってしまったのも自分の責任だと捉えた13歳のエミルは、両親の死を含めて再び記憶に蓋をする。29歳のエミルは13歳の夏の回想を通して、さらに8歳時の記憶へと遡る。入れ子になった記憶の蓋を、大人になったエミルが開けて対峙する劇構造となっているのである。 その後の展開は、子供鉅人時代からの特徴である、演劇の醍醐味を遺憾なく発揮させるカタルシスが描かれる。全ての真相に突き当たったエミルが落胆していると、老猫になったマルが「トキにまた会えるよ」と提案する。すると想像力によって、架空のトキたちが召喚される。そして彼らと共に、両親に見立てて大切にしていたクマとコケシの置物を、悪の組織から取り戻す大冒険が始まる。重要なのは、その活劇で展開されることが、かつてトキと行っていたごっこ遊びを総動員してつなげたものである点だ。辛い過去は変えることはできないし、心の傷跡は消えないかもしれない。しかし過去の出来事や胸に抱く感情は、自分らしく生きるために必ず役に立つ。過去のごっこ遊びが大活劇へと結実する様に、そのことが力強く示されている。エミルはトキに感化されて、あらゆる夢を食べて虹色の蝶になることを願うサナギの物語をこっそりと書いていた。艱難辛苦の果てに目的を達したエミリは、自身が書く物語通り、美しい虹色の羽を持つ蝶へと転生する。そして現実に戻ったエミルは、蝶のような充実した気持ちで新たな一歩を踏み出すのだ。 ロボットや動物、自然現象を体現し、会話の妙で笑いを取る俳優たちは、しんみりと抑えた演技でも魅せる。演技の振り幅が作品の魅力を体現している。床に敷かれた絨毯からシーツを一気に引き出すと、アジアンチックな家具が覆われて大海原が表現される。またエミルの身体の両側面にカラフルなシーツをはためかせて、蝶の羽を表現する。これらの演出も巧みだ。地下のギャラリー空間を一挙に別世界に変貌させる手つきには、後代にもアングラ演劇以来続く現代演劇の大切な精神が集約されてることが認められる。 最後に、詩情あふれるイメージについて述べよう。劇の冒頭、6年振りに帰ってきたトキが、ガリガリ君を食べるエミルとの会話で、溶けたアイスのひと滴の中に、踊る人間がいると謎めいたことを言う。このイメージは後に、何があっても楽しく踊る人という「かつてする」を経て、大活劇を終えたエミルたちが踊って歓喜するシーンへとつながる。そしてラスト、いつの間にかあの夏の出来事をノートパソコンに打ち込んでいたエミリは、悲しくて片目から涙が零れた際には、もう片側の眼に溶けたガリガリ君を下向きに添えようとつぶやく。そうすればアイスから滴るしずくの中に、踊る自分がいるとつぶやく。冒頭のトキのセリフはラストにおいて、悲しみの涙を楽しさへと転換する前向きなものであったことが分かるのだ。ひと雫という極小の中に、トキと過ごした自分を大きく励まし勇気付けるメッセージが閉じ込められている。この繊細なイメージは、過去をすべて役立てる物語に通底する。物語内容から抽出されるこの強い想いからは、劇団を新たに立ち上げた益山の、腹の底から紡ぎ出された切実さを感じさせられた。その確かさが感得されるからこそ、都市で寂しく生きる者をじんわりと包み込む温かさがあった。

Jan 31, 2025

-

劇評:シス・カンパニー KERA meets CHEKHOV Vol. 4/4『桜の園』

カルチャーメディア「NiEW」に、シス・カンパニー KERA meets CHEKHOV Vol. 4/4『桜の園』の劇評を執筆。

Jan 24, 2025

-

劇評:劇団かもめんたる『生ガキと笛』

『週刊金曜日』1/24号に、劇団かもめんたる『生ガキと笛』の劇評を執筆。

Jan 24, 2025

-

劇評:劇団青年座『穏やかな人と機』

『しんぶん赤旗』2024年12月30日付に、劇団青年座『穏やかな人と機』の劇評を執筆。

Dec 30, 2024

-

劇評:明日のアー本公演vol.10『整理と整頓と』

『ミュージック・マガジン』2025年1月号に、明日のアー本公演vol.10『整理と整頓と』の劇評を執筆。

Dec 20, 2024

-

劇評:中野坂上デーモンズ『かみ』

『週刊金曜日』11/29号に、中野坂上デーモンズ『かみ』の劇評を執筆。

Nov 29, 2024

-

劇評:ウンゲツィーファ 10周年記念演劇公演『8hのメビウス』

カルチャーメディア「NiEW」に、ウンゲツィーファ 10周年記念演劇公演『8hのメビウス』の劇評を執筆。

Nov 25, 2024

-

映画評:『愛の茶番』

愛による救済を求める「渇望者」たちの群像 性愛を軸にした物語を、歌と踊りのレビューを交えて描いてきた劇団毛皮族(2000年~)。劇団主宰者の劇作家・演出家の江本純子は、2016年に『過激派オペラ』で映画監督デビューしている。この度、監督2作目である『愛の茶番』が12月7日から渋谷ユーロスペースなどで上映される。江本はシナリオ・監督・編集・製作・出演をこなした。本作はタイトルや後述する創作手法が示す通り、愛に飢えた者たちの滑稽な姿が描かれる。映画美学校での試写(11月7日)を観た評を記したい。 浮気性で何人もの女性と関係を持つリョウスケ(岩瀬亮)に捨てられたルミ(遠藤留奈)が、彼を忘れられないままキヨヒコ(金子清文)と出会って結婚する。物語は、ルミがリョウスケと付き合っていた頃から現在までの回想である。その物語の中に、リョウスケの数ある浮気相手の一人・リエ(菅原雪)、ルミの元セフレ・スミオ(吉川純広)、リエの恋人・トモタロウ(美館智範)が登場する。一方、ルミにはシンガーソングライターの妹・アキ(冨手麻妙)がいる。姉妹は波長が合わない。だがルミは、アキが行なうライブやボクササイズ、『新婚さんいらっしゃい!』を模したMCの番組に出演するなど、ストーカーのように妹につきまとう。ルミが神のような魅力を感じてキヨヒコに惹かれたように、アキもスピリチュアルな冒険小説家のK(藤田晃輔)の手玉に取られて婚約。そのためにマネージャーのドンコ(江本純子)を困惑させる。物語が進む内に、ルミとアキそれぞれの人間関係が交わって複雑化してゆく。その様は、愛に飢えた人間の欲望が一体となって肥大化したような印象を与える。結局は似たもの同士だったルミとアキが、絶対的に安心できる救済者や安住の地を、最終的にどこに求めるか。彼女たちのとりあえずの答えが、結末に下される。 ルミの回想から物語が展開されるため、オープニングとラストシーンでの現在を描く映像以外は全てモノクロで撮影されている。台詞には英語字幕が付き、各シーンの前にはこれから起こることを、あらかじめ説明するト書きが挿入される。そのために全体的には、レトロな外国の無声映画のような雰囲気が漂う。映画の導入はルミの回想ではあるものの、彼女の視点から描かれる物語ではない。登場人物が誰と何をして何を思ったのかというト書きがアナウンスされるために、第三者の視点で彼らを一人ひとり俯瞰して描いてゆく。シーンの時系列がシャッフルされている上に、役名と俳優が一致しない序盤は、複雑な人間関係を掴みにくく混乱する。だがそれによって、絶対の愛をもとめてぐちゃぐちゃになったりルミの脳内や前後する記憶、万華鏡のように変化する人間模様をそのまま体験しているような気分にさせられた。 本作のもう一つの特徴は、様々な出来事が北千住にあるアートスペースBUoYで撮影されている点だ。2017年にオープンしたBUoYは元々、2階はボーリング場、地下が銭湯だった。共に広い空間だが、2階がカフェ、ギャラリー、稽古場スペースに、大浴場や洗い場を残した地下は劇場空間となっている。コンクリート打ちっぱなしの無機的な地下空間で、ほとんどのシーンが撮影されている。そこに洋服店や登場人物の部屋、居酒屋、スーパー、クラブといった場所が、その都度、舞台美術や小道具を設置して演じられる。この撮影方法は、床に白い枠線と建物の説明を入れただけの舞台セットで、村で起こる出来事を撮影したデンマーク映画『ドッグヴィル』(2003年)を想起させられる。だが『ドッグヴィル』との違いは、画面内で起こる出来事を、椅子に座る観客が観劇していることだろう。本作は、より演劇的な見せ方を強調した作りとなっている。加えて本作における観客は、単に物語を見守るだけではない。一部のシーンでは、出演者になる観客もいる。俳優と空間を共有する観客もまた、共同創作者であり「渇望者」なのだ。 このような設えの下で創られた映画には、スケッチのように様々なシーンが展開される。私が特に印象に残ったのは、ライブを終えて物販するアキとドンコが、客として入れたサクラですら誰一人CDを買ってくれないことで、2人が口喧嘩するシーン。また、何も展示物がない美術館で出会ったキヨヒコに惹かれたルミが、静かに会話を交わしてお互いを探るシーン。このシーンは、ルミが最後に真っ白な壁に張り付いて終わる。2つのシーンには、日常にありそうなリアルな会話の面白さと、シュールな笑いの両極端が表現されている。特に後者の笑いは、北野武の映画を思わせる、余分な説明を省いてシーン同士をつなげる編集の妙によってもたらされる。こういった笑いが、本作にはたくさん散りばめられている。 個性的でクセのある俳優陣は皆魅力的だが、何よりもアンニュイな雰囲気のルミを演じた遠藤留奈の存在が大きい。いつでもどこでもリョウスケと濃厚なキスをしてスキンシップをしては他人に見せびらかし、クラブでははっちゃけて騒ぐ。その反面、リョウスケに捨てられた後は、鼻水を垂らしながら号泣したりと感情の起伏を表現してみせる。さらにオープニングでのいきなりの裸体を含めて、たびたび下着姿になって生々しい肢体を画面に晒す。身体全体で愛に救われたいルミが、次第にいじらく思えてくる。簡素かつオシャレな画に、遠藤は臭い立つ色気や粘膜感を与えていた。 映画内で物語に立ち会う観客と、それをスクリーン越しに眺める映画の観客。視線が二重に客観化されることで、ルミを含めた人物の滑稽で愛らしい姿を、我々は距離を持って眺めることになる。と同時にその愚かさと愛おしさは、観客を含めた人間自体のことだと気付かされる。

Nov 25, 2024

-

劇評:前進座『雪間草―利休の娘お吟―』

『しんぶん赤旗』2024年11月18日付に、前進座『雪間草―利休の娘お吟―』の劇評を執筆。

Nov 18, 2024

-

劇評:加藤健一事務所『灯に佇む』

『週刊金曜日』11/1号に、加藤健一事務所『灯に佇む』の劇評を執筆。

Nov 1, 2024

-

劇評:焚きびび『溶けたアイスのひとしずくの中にだって踊る私はいる』

『ミュージック・マガジン』2024年11月号に、焚きびび『溶けたアイスのひとしずくの中にだって踊る私はいる』の劇評を執筆。

Oct 19, 2024

-

Pカンパニー ~シリーズ罪と罰 CASE12~『あの瞳に透かされる』

『週刊金曜日』9/27号に、Pカンパニー ~シリーズ罪と罰 CASE12~『あの瞳に透かされる』の劇評を執筆。

Sep 27, 2024

-

青年劇場『失敗の研究―ノモンハン1939』

『しんぶん赤旗』2024年9月23日付に、青年劇場『失敗の研究―ノモンハン1939』の劇評を執筆。

Sep 23, 2024

-

劇評:ももちの世界#10『日曜日のクジラ』

『週刊金曜日』8/30号に、ももちの世界#10『日曜日のクジラ』の劇評を執筆。

Aug 30, 2024

-

劇評:こまつ座『母と暮せば』

『しんぶん赤旗』2024年8月26日付に、こまつ座『母と暮せば』の劇評を執筆。

Aug 26, 2024

-

劇評:NODA・MAP『正三角関係』

『ミュージック・マガジン』2024年9月号に、NODA・MAP『正三角関係』の劇評を執筆。

Aug 20, 2024

-

劇評:小松台東『デンギョー!』

『週刊金曜日』7/12号に、小松台東『デンギョー!』の劇評を執筆。

Jul 12, 2024

-

劇評:劇団俳優座『野がも』

『しんぶん赤旗』2024年6月21日付に、劇団俳優座『野がも』の劇評を執筆。

Jun 21, 2024

-

劇評:世田谷パブリックシアター『Medicine メディスン』

『ミュージック・マガジン』2024年7月号に、世田谷パブリックシアター『Medicine メディスン』の劇評を執筆。

Jun 20, 2024

-

劇評:終のすみか『Deep in the woods』

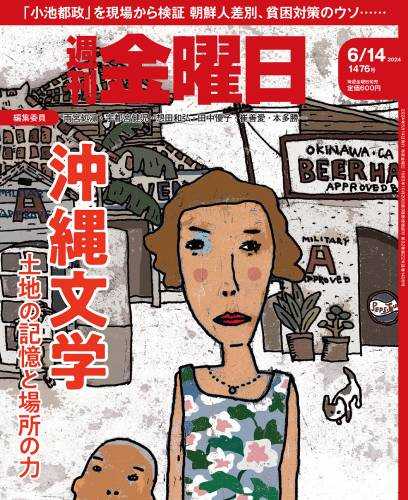

『週刊金曜日』6/14号に、終のすみか『Deep in the woods』の劇評を執筆。

Jun 14, 2024

-

劇評:早坂彩『新ハムレット』

『週刊金曜日』5/17号に、早坂彩『新ハムレット』の劇評を執筆。

May 17, 2024

-

劇評:新国立劇場『デカローグ 1~4』

『しんぶん赤旗』2024年5月7日付に、新国立劇場『デカローグ 1~4』の劇評を執筆。

May 7, 2024

-

アンケート:「私が選ぶベストワン2023」

「JOIN」(日本劇団協議会)108号のアンケート企画「私が選ぶベストワン2023」を回答。

Apr 23, 2024

全405件 (405件中 1-50件目)

-

-

- 懐かしのTV番組

- とと姉ちゃん 第147話

- (2025-12-04 11:34:24)

-

-

-

- あなたが夢中なセレブゴシップ&Kア…

- 天気悪いなあ~ 雨降り心配の小さく…

- (2025-04-26 15:25:48)

-

-

-

- 今日見た連ドラ。

- カムカムエヴリイバディ NHKドラマ…

- (2022-01-28 23:32:16)

-