PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

コメントに書き込みはありません。

カテゴリ: 劇評

選挙イヤーだった昨年の概況

振り返ると、民主主義国家で軒並み与党が大敗した一年だったことが分かる。2000年代以降、西側の主要国では、規制緩和による小さな政府の下での、自由貿易がもたらすグローバリズムが主流であった。その流れが退潮し、トランプ大統領が志向するように、多国間協議を排した自国第一主義に基づく保護貿易への揺り戻しが起こりつつある。その背景には、高まるインフレと物価高によって、国民生活が疲弊していることへの不満がある。その不満が表れた選挙結果を各国政府は無視できず、ますます内向き志向を強めざるを得ないだろう。

中東情勢も流動的になっている。シリアのアサド政権が反政府軍によって打倒され、親子2代にわたる軍事独裁政権が崩壊した。その背景には、アサド政権が軍事支援を頼っていたロシアとイランの影響力が落ちたことが原因とされている。ロシアはウクライナ戦争の長期化で疲弊し、イランはイスラエルと対立するイスラム教シーア派組織ヒズボラへの支援へと注力していた。力の真空を突いた反政府勢力側が、一気にアサド政権を崩壊させたのである。中東情勢の混乱が周辺諸国へと波及しかねない中で、中国、ロシア、イラン、北朝鮮といった権威主義体制国は政権基盤を固めている。これらの国が内向きのローカリズムを高め、その圧力を他国へと向けることへの警戒を強めねばならないだろう。西側諸国は国内政治が流動化したが故に、自由貿易体制といった普遍的な価値観に目を向ける余裕がなくなった。一方で権威主義国家では、力による信奉で自国の権力を対外的に行使しつつある。一見すると2つの勢力は正反対に見えるが、排他的になっているという一点では相同的だ。世界情勢はイデオロギーが均衡して安定を保つ状態から、かつてなく不確実性が高まっている。

こと日本に限ってみても、自公の連立政権が少数与党になっただけでなく、石破茂首相の支持率が就任直後から低支持率にあえいでいる。各種委員会の委員長ポストを軒並み野党に差し出したことで、政権基盤だけでなく国会審議においても不安定化している。だが安倍政権から続いた与党の一強状況から180度変化した現状は、一種の無政府状態になったと言えなくもない。石破首相は野党と建設的に対話を試みて熟議の国会を目指すという。これまでは、与党が数の力で法案を成立させ、政権が取れない野党はただ批判するしか方法がなかった。そんな不毛な国会審議から脱して、本当により良い法律や予算案を目指して互いが是々非々で議論をするならば、成熟した民主主義を再び再起動させるためのかすかな希望になるかもしれない。一種の無政府状態とは、フリーハンドで自由な風が国会内に吹き込んでいるという意味である。不安定化した結果にもたらされた現状を、生かさなければならない。

進化という名の退化を歩み続けてきた人類史

今年は第二次世界大戦の終戦から80年という節目である。世界的な与党の敗北は、戦後秩序である自由、人権という価値観を軸にしてきた国際秩序の見直しを迫っているのであろうか。確かに、西側の価値観を世界に押し広げたことで、グローバルサウスと総称されるアジアやアフリカ、中南米地域の新興国・途上国からの反発が起きており、弊害が指摘されている。戦後秩序のリセットが求められているとすれば、それはいかようなものなのか。国連のような場で全世界的に建設的な対話の場が持たれ、再考する機運が高まれば、日本の衆院選の結果がもたらしたかすかな希望へとつながるかもしれない。そうではなく互いに関税をかけ合うブロック経済が固定化されて各陣営が睨み合い、安全保障上でも戦争の懸念が高まるのか。今年はその分水嶺となるだろう。そのような、先行きが見えず不安定で流動化する世界下での昨年の演劇を、変革やリセットをキーワードに振り返ってみたい。

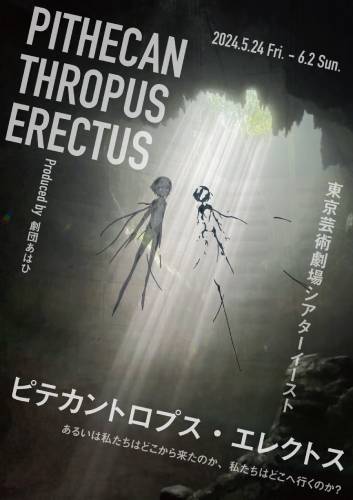

劇団あはひの舞台は、能『隅田川』を翻案した『流れる』と、エドガー・アラン・ポーの短編小説『盗まれた手紙』を下敷きにした『光環(コロナ)』の2本立て公演(2022年)以来の観劇だ。『流れる』では、子供を濁流に飲まれて亡くした母親の悲しみがじんわりと舞台空間全体に広がる。『光環(コロナ)』では、無数の死者の想いが波紋となって観客に届く。その意味で2作品はひと連なりだった。新作 『 ピテカントロプス・エレクトス 』(作・演出=大塚健太郎/2024年5~6月 / 東京芸術劇場 シアターイースト) も、作品内容を空間全体に具現化する、透徹した演出が特徴的であった。その結果として立ち上がったコンセプチュアルな作品は、今日に至る人類史を構造的かつ批評的に観客に提示した。

本作は700万年前に出現した猿人からホモ・サピエンスを経た現代人までの、人類の進化を入れ子構造で辿る物語だ。猿人の中でも400万年前に登場したアルディピテクス・ラミダスは、4足歩行から2足歩行へと進化して地上に降りた。道具を使用した180万年前のホモ・エレクトス(原人)は、狩られる側から狩る側へと回った。30万年前のネアンデルタール人(旧人)は、肌を白くして少ない太陽光線を吸収することで、氷河後の環境に適応した。そして今から40万~25万年前に、我々の直接の祖先となるホモ・サピエンス(現生人類)へと至る。作品タイトルでもあるピテカントロプス・エレクトスについて言及しておく。ピテカントロプス・エレクトスとは、ジャワ原人(130万年前に生息)の化石が発見された際に用いられた、猿人を意味する学名である。現在はこの学名は廃され、ジャワ原人もホモ・エレクトスに含められている。本作においては、全ての人類種を一括りにしてピテカントロプス・エレクトスとされる。その意義については後述する。いずれにせよチンパンジーなどの類人猿と共通する祖先から枝分かれして誕生した人類は、2000万年前から断続的に起こった地殻変動の度に、より優位に生きられるように種の更新を繰り返してきた。本作は進化の過程で登場した4種類の人類を、進化した種と前種のやり取りを通して計4幕で描く。例えば猿に対して猿人は、木の実がなくても虫や木の根を取って食物を調達することができる直立二足歩行の優位性を説く。また道具や火を使った原人は、活動範囲や生活習慣が劇的に変化したことを猿人に自慢する。知力・体力が充実した旧人は「ネアンデルタール人 as No.1!」と自らを誇るが、そこからは「ジャパン・アズ・ナンバーワン」ともてはやされた1980年代の日本を想起させられる。このように、自分たちのように便利かつ優勢的に生きれば良いのにと、進化した種が前種へ呼びかける格好で舞台は進む。だがそこから浮かび上がるのは、どこまで行っても人間は進化しておらず、猿と同様であるということの突き付けだ。ここに作品の眼目がある。

こういった作品内容を、能の構造を取り入れて視覚化する点が、劇団あはひが創る作品の特徴だ。能舞台を模した四角の白い床面を設えた『流れる』では、中央に置かれたスチール製のスタンド灰皿が、能の演目『井筒』のように井戸に、さらにはシケモクから立ち昇る煙と共に墓石に見立てられた。亡き子どもを想う気持ちが井戸の地下水脈を通って、墓石という具体物へと昇華されるプロセスが体現されていた。『光環(コロナ)』で印象深いのは、舞台中央の水たまりである。白い床面に浮かんだ円形の筋をフチとして、その内側に水が張られていたのである。舞台背景に日食の照明が投影されると、円形の照明の下半分が床面に掛かり、水面の揺らめきが美しく光る。『流れる』で描かれた悲しみや愛惜の気持ち、あるいは無数の死者の未練といった想いが、誰かに届くべく水たまりとなって集約している。そのように私には感じられた。満々と満たされた死者の想いの象徴である水が、誰かに届くべく静かに待っている。舞台美術と照明の効果によって、『流れる』と『光環(コロナ)』がひと連なりに感じられた。

進化した種とのやりとりを行った後に、前種によるモノローグが差し挟まれる。自分たちが生きていた時代を懐かしみながら語られるのは、ホモ・サピエンスへと至る進化とは名ばかりで、その都度の地球環境に上手く適応した種が土地を侵略し、旧種を根絶やしにして支配してきた歴史に過ぎないという悔悟である。つまり幕が行進する度に追いやられる種族は、夢幻能における後シテである。彼らは進化した種を未来の自分を映す鏡として捉え、進化それ自体を後悔するのである。4層構造で描かれる物語は、人類という名の「わたし」の内省劇なのだ。したがってヒトは進化の頂点に立つ存在ではなく、まだまだ猿から進化途上にある。このような、生物学上のヒトを野蛮な動物として捉える眼差しには、ウクライナとロシア、イスラエルとガザという現在進行形の2つの戦争を含めた、数多くの戦争を繰り返してきた人類への批評精神が認められる。はたまた「ネアンデルタール人 as No.1!」と誇る旧人に対して、原人はその後に「失われた30万年」が訪れると嘆く。ここには、1990年代以降、経済的に低迷し続ける日本の戦後史が重ね合わされている。そのことが露わとなるのは第四幕である。ここでは三幕までの形式性はなく、空間に点在した俳優たち=ピテカントロプス・エレクトスによる朗唱となる。そこで語られるのは下記に引用するような言葉である。

そうやって流れていくいくつもの時代の陰で、いくつもの場所の隅で

〈進化〉に抵抗し、あるいは絶望し、あるいは敗北するものがある

けれども私たちは、そもそもほんとうに正しく進化など成し遂げたことがあるのだろうか?

進化ということのなかに見た数々の希望を

その過程で得ることができたはずの教訓を

その過程で傷つけて毀損させた自分たちの誇りや信念を

そのちっぽけなプライドについた傷を忘れるためだけに同時にかなぐり捨て続けるのか

その健忘症をまた正当化するのが無常ということなのか

いくつもの時代の断層に隠された、いくつもの私が纏う衣の綻びを

忘れて見ないふりをするということが無常ということなのか

しかし劇構造と舞台設定上、観客もまた特権的な存在ではなく、相対化されることが予想される。観客を俯瞰する仮想的な第三者は、第三幕と第四幕の間に挟まれる幕間狂言で現れる。幕間狂言では、鴨長明ならぬ人長明と猿長明が登場して会話をする。『徒然草』を読む人長明はここまで記したことと同様、人類の来歴を知るにつけ、その進歩のなさに無常感を抱く存在だ。人長明は猿の着ぐるみを来た猿長明と無常感を共有するが、その2人の姿を見ると、ますます猿と人=人類の違いのなさを印象付けられる。そんな彼らに、100万年先の未来人の声が頭上から聞こえる。人長明は未来人に、100万年後の人類はどうなっているのかを尋ねる。未来人はデータベースが破損したために正確な情報が分からないと言いつつ、情報の断片をつなぎ合わせて解説する。その情報によるとピテカントロプス・エレクトスは、100万年ほど前に進化の過程での数々の種の争いによって次第に疲弊してゆき、絶滅したと伝える。絶滅を機に猿人~現生人類までの種をまとめてピテカントロプス・エレクトス属と総称するようになったが、これら進化の過程で葬ってきた人類の断片をかき集めて再び新しい種を作ったのか、それともそのまま絶滅したままかは分からないと伝える。そうすると第四幕に登場するピテカントロプス・エレクトスとは何者なのか。ピテカントロプス・エレクトスは学術上、現在は存在しない種だ。だが四幕では、これまでのすべての人類種の混合だけでなく、現在から100万年先の現生人類の子孫を含めて、すでに絶滅した存在として登場する。つまり本作におけるピテカントロプス・エレクトスとは、あらゆる人類種の死者=幽霊たちではないか。そのことを念頭に置くと、第四幕で登場するピテカントロプス・エレクトスたちは、単なる人類への批評ではとどまらないものとして受け止められる。進化と言う名の退化の歴史を歩んできた人類から外れ、これまでとは全く違う新たな生き方をせよ。そのように我々を叱咤激励する言葉のようにも聞こえる。これまでの生き方を変質させた人類による、新たな人類史の積み重ねを促すこと。幕間狂言でピテカントロプス・エレクトスの絶滅を報告する、それまでの人類とは全く異なる未来人は、その試みが成功したことを予言しているのかもしれない。そんな未来を実現させるための第一歩を踏み出すよう、幾多の闘争によって滅んだ人類=ピテカントロプス・エレクトスは、我々に遺言として呼びかけているのだ。

劇団あはひの作品がコンセプチュアルなのは、観客が能動的にメッセージを受け取り思考するよう促す仕掛けがあるためだ。『光環(コロナ)』はエドガー・アラン・ポーだけでなく、村上春樹の短編小説「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて」の一説を交えて、様々なありえたかもしれない可能世界についての想像を観客に抱かせる。盗まれた手紙を名探偵・オーギュスト・デュパンが発見するように、我々は死者の想いを受け取ることができるのか。先の2作品は、これを波紋の行方として問うた。『ピテカントロプス・エレクトス』も入れ子構造によって、同じ問題を共有している。劇団あはひの作品は、スマートかつ美的な舞台である。しかしこの度の新作を観て、彼らの舞台は俯瞰的で冷めた目線だけではなく、人間の再生への期待を捨てていない。未来世界が平和になるため、そして死者が報われるためには、我々はどう寄与できるか。そのための気付きを行うために、創り手は現代人を叱責し鼓舞している。

革命によるリセットが孕む隘路

人類の進化は自身の生活様態を一変させるだけでなく、周囲の動植物との関係性、すなわち生態系をも一変させる。そういう意味で人類の進化と共に、大変革がその時々に起きたと言える。そして40万年~25万年前に誕生した我々の祖先であるホモ・サピエンスを経て、今のような人間が誕生してから数千年の歴史の間にも、様々な社会的な変革を経験してきた。例えば人間がより善く生きることができる社会を目指し、国の規範となる思想を変更することが度々行われた。それまで当然だと思われていた規範を塗り替えて新しく思想を打ち立てようとすれば、反発する諸勢力との対立は免れない。時に互いに血を流す争いは、自国内においては内戦/革命となり、諸外国同士であれば侵略を伴う戦争となった。そのような人類の歴史が進化という名の退化であることを、劇団あはひの舞台で見てきた。

焦点を日本の現代史に絞ってみても、革命という名に値する動きが1960年代に吹き荒れた。1960年の安保闘争を経て60年代後半には、欧米各国で起こった既成の政治体制への反発と連動して、日本でも大学生が中心となって、大学の在り方を問い直すことから始まり、政治の変革を目指す動きが起こった。その動きに呼応しまたは連動した者たちの手によって、芸術・文化分野でも体制の変革が目指された。演劇ではアンダーグラウンド演劇による小劇場運動となって顕在化した。その担い手たちは、翻訳劇を中心とした新劇を近代の象徴、既成体制と見なし、作品内容および創作環境に異議を唱えた。たとえアマチュアであっても、人がいて場所さえあればいつでもどこでも演劇はできる。無手勝流の精神を持ち込んだ演劇革命が、今日に至る小劇場演劇のスタンダードになったことは周知のとおりだ。

小劇場運動の第一世代を代表する一人、佐藤信の『喜劇阿部定』を、第二世代に属する流山児祥が主宰する 流山児★事務所

実は流山児はプロデューサーと俳優として、すでに日本劇団協議会の公演で『音楽劇 阿部定の犬 ~喜劇昭和の世界~』(2014年)を上演している。今回の上演は 『 叛乱のオペラ〜喜劇阿部定1936〜 』(原作=佐藤信「喜劇阿部定」岸田國士「風俗時評」伊藤裕「短歌阿部定」、脚色・構成・演出=流山児祥、音楽=諏訪創、2024年7月、Space早稲田) と題されている。とはいえ作品の骨格は同じであるため、2度目の取り組みと捉えても良いだろう。作品は青年将校が決起して戒厳令が敷かれた2.26事件と、阿部定が絞殺した愛人・石田吉蔵の陰茎を切り取った阿部定事件という、1936年の2月と5月に起こった事件が絡み合う内容だ。今回の上演で特徴的なのは、2.26事件の1週間前に岸田國士が『中央公論』に発表した戯曲『風俗時評』(1936年3月)と、阿部定の人生を短歌に詠んだ歌人・伊藤裕作「短歌阿部定」を入れ込んだ構成にしている点だ。この手法は、宮沢賢治『飢餓陣営』、岸田國士『風俗時評 ホテル』、フェルナンド・アラバール『ゲルニカの木』を取り入れた『瓦礫のオペラ☆戦場のピクニック』(2023年)で試みたものである。流山児の自由かつ直感的なセンスが盛り込まれた趣向だが、そのことによって作品の核が掴みやすく仕上がっていた。

作品の核とは、女性や性的少数者に代表される弱者を政治権力が抑圧する構造である。この物語の構造を、引用されるテキストが明確化した。まずは「短歌阿部定」を導入することで、どのようにドラマが明確になったのかを述べよう。劇中、主人公のあたし(春はるか)は、自身の半生を吐露するように「短歌阿部定」のテキストを述べる。娼婦のように赤い着物を着用したあたしは、石田と出会うまでのいきさつを話した後、石田とセックスしながら彼の首を絞めて殺害する。そのシーンは、舞台背景の壁が左右に引かれて出現した、鏡に向かって行われる。着物の前をはだけて胸が見えそうになったあたしが、石田の上にまたがりながら首を絞める。ライトアップされた劇空間の中、欲情をぶちまけるあたしの様子が、鏡に客席と共に映る。待合に籠って体を求め合い、その果てに石田の陰茎を切り取った阿部定。一連のシーンは彼女の異常性ではなく、一人の女性としての内面の奥深さを強調することになった。そして鏡越しに映っているために観客を背負った格好のあたしは、我々の潜在的な欲望を代表するように行為に及ぶのだ。

物語は2.26事件が発生した、1936年の東京市オペラ区西安全剃刀町。同年に起きた阿部定事件によって、東京市に戒厳令が敷かれた。召集令状が届いた町内の人々は、犯人を捕らえるよう動員されている。そんな折、官憲から追われる身となったあたしが、衛生施設「寿妊婦預所」にやってくる。そして召集令状の受け取りを拒否して犬となった妊婦預所の息子・千歳松竹梅(本間隆斗)と出会い、共に街を逃げる。だが、トリックスターである写真屋(浅倉洋介)の導きによって、愛する男を殺害した一人の女性が、国家を揺るがす昭和の大事件の首謀者のように祭り上げられてゆく。

本作の白眉は、紫のふくさに包まれた陰茎の行方である。あたしが松竹梅に埋めるように託したそれが、写真屋の仕業によっていつの間にかピストルにすり替わる。そしてこのピストルの弾丸によって、あたしは殺害される。その直前、黒い日の丸が入ったサングラスを着用した市井の人々が、記念撮影のために並ぶ。隣人愛にあふれた普通の人々の輪に入ることを、あたしは許されず拒否される。

今回の上演で阿部定の半生が盛り込まれたことで、あたしの女性性がクローズアップされていることはすでに述べた。あたしによる石田の陰茎の切り取りは愛が高進した末の行為なのだが、男性にとっては去勢を意味する。去勢された陰茎は、強さや力という男の象徴である。だからこそ切り取られた陰茎は、ピストルとはまた違った意味で危険なのである。あたしの衝動的な行為は、単純で直情的であるがゆえに、あらゆる思想をも乗り越えかねない。このイデオロギーの蔓延が行き着く先は、大日本帝国の力の象徴である天皇の陰茎=首を切り落とすことにつながるのではないか。それは政治体制の転覆であり、革命以外の何物でもないだろう。だからこそピストルというこれもまた男性原理の象徴によって、女性原理を体現するあたし=阿部定は殺されるのだ。つまりあたしによる、無意識の革命が失敗する。これが本作の骨格なのだが、そのことが、「短歌阿部定」の引用による女性原理の強調によってよく分かった。

あたしが排除されるきっかけは、自分の陰茎を切り取ってほしいと春野晴夫(栗原茂)から懇願されて、それを実行しようとした際である。この点は女性原理の強調を補強する、今日的な意義がある。着物姿の春野晴夫は子を産み育てることを願い、産科にやってくる。そこで出会った万歳(塩田信明)をあやそうとするが、晴夫は自分には乳が出ないと嘆く。自分が男であることを承知している晴夫は、引き取った万歳の育ての母になるべく、あたしに陰茎を切ってほしいと頼むのだ。それは男性の象徴を切り落とすことで、女性へ性転換することを意味する。2023年の6月にLGBT理解増進法が国会で成立したが、反対する保守派に配慮して、「全ての国民が安心して生活できるよう留意する」との文言が入った。例えば、心が女性だと偽る男性が意図的に女子風呂に入り、女性の人権を侵害する恐れがあるということが反対の理由である。性的少数者への理解と配慮は社会に浸透しつつあるが、保守派はそれを押しとどめ、男女の明確な区別と家父長制からなる伝統的な家族観を堅持させようとしている。そういったことを念頭に置けば、女性になりたいと願う晴夫の陰茎を切除しようとするあたしの行為は、保守派からすれば旧来の社会秩序を乱す革命に映る。政治権力に排除される女性と性的マイノリティーの構造が、陰茎の切除を巡るあたしと晴夫に集約されている。そのことが今回の上演では明確になった。

政治的な抑圧は弱者だけに向かっているのではなく、日本国民/社会全体が対象でもある。そのことを了解させるのが、岸田國士『風俗時評』の引用で示される。『風俗時評』では、病院や学校、家庭といった場面で、急に身体が痛み出す人々が描かれる。人によって痛む部位は異なるものの、同様の症状を抱えた患者が次々と現れるが原因不明。患者を診察している医者やその話を聞いた者も、急に身体の痛みに見舞われてしまう。本作では股間の痛みに統一されているため、あたしが切り取る陰茎の直喩として機能する。だがラストシーンにおいては、伏線が回収されるように『風俗時評』が引用された理由が分かる。ちゃぶ台に座ってテレビを見る昭和の一般家庭の風景。そこで父親が、何もしゃべることを止めたところ、股間の痛みが引いたと述べる。そして昭和99年、今日も平和だったと言う彼らを囲む登場人物たちが、赤紙を観客に示して終わる。口をつぐむ、つまり権力批判を控える限りにおいて、人間は愛にあふれた家族を形成することができる。そしてその愛は町内、社会へと広がり、国家全体を包摂することだろう。そうすることで、あたしのように排除されることなく、写真屋が撮影する町内の記念写真に収まることができる。それによって、家族としての国家が形成されるのだ。政治権力への批判を控えることで、国民はかりそめの平和を享受できるということ。国民が国家に馴致させられる構図を、本作のラストシーンは突きつけるのだ。この作品には、昭和天皇の等身大パネルが登場する。2014年版の上演では、このパネルが赤く燃えるシーンで終わったと記憶している。昭和的な価値観が続くとしても、せめて演劇的想像力として革命の夢を実現させたいという意志を抱かせた。しかし今回の上演では等身大パネルは無傷のままである、昭和的なる価値観にいまだに縛られ続けるこの国の現状をそのまま提示する演出である。昭和99年は、本作が書かれた当時は50年後の未来であった。しかし2024年がまさにその年であり、来年は昭和100年を迎える。革命の失敗劇が展開される本作は、それが現実の事実である点において、いつまでも上演されるべき耐用年数の高い作品であることを痛感した。

風紀を乱し革命につながるということで、女性原理を排除する政治権力。そしてその統制が国民全体に行き届くことで、激動の昭和が永遠ともいえるほどに続くという時代への批評性。流山児は訳が分からない作品を、より訳が分からないように作ったと終演後、私に語ったが、作品の骨格をしっかりと掴んだ作品に仕上げたことに感心した。それだけでなく、クルト・ヴァイルが作曲した『三文オペラ』の楽曲のパロディを取り入れた本作を、しっかりとアングラ風味を加えたエンターテインメントとして伝えた。あたしを演じた春はるかと共に、ボンテージ姿で妖艶に愛の将校を演じた竹本優希が、作品の華として光っていた。また、客いじりをしながら「これがアングラだ!!」と喝破する晴夫を演じた栗原には、現代に続くアングラの灯を感じさせられた。今回の公演には、社会変革を志向するアンダーグラウンド演劇の精神を受け継ぐ流山児祥と流山児★事務所の特徴が、最良の形で体現されていた。

過去を活かして漸次、進化する方法

長い歴史過程において表層的には賢くなっても、人類は争いを繰り返すという点で変わりがない。そんな歴史を断絶し、全く新たな人類史を築くことを、『ピテカントロプス・エレクトス』は描いた。人類が折々で試みてきた革命は、その実践である。演劇におけるその試みが小劇場運動であった。『阿部定の犬』は革命の演劇の代表作として知られているが、そこで描かれるのは革命の失敗と支配権力に取り込まれてしまう隘路であった。政治的な革命においては多くの血が流れ続けてきた。そういう意味でも人類は結局、それまでの歩みから外れることはできず、進化できないということになってしまう。では大きな痛みを伴うドラスティックな変革を避けながら、暫時、確実に人類の未来のための行動を起こす方法はあるのか。その点について示唆を与えた 焚きびび『 溶けたアイスのひとしずくの中にだって踊る私はいる 』(作・演出=益山貴司/2024年9月/JINNANHOUSE B1F diggin studio) を最後に取り上げたい。

焚きびびは、劇団子供鉅人を2022年に解散した益山貴司が新たに立ち上げた劇団である。2005年に大阪で旗揚げしその後に上京した子供鉅人には、益山の弟・寛司をはじめ特異な個性を持つ俳優が揃っていた。彼らによる小劇場演劇らしいパワフルかつエキセントリックな作風が基軸だったが、一方では人間の日常を繊細に描く作品もあった。両極端の作品が可能だったのも、力のある俳優がいたからこそだ。個性的な劇団だったが、告知されていた最終公演を行うことなく解散してしまった。長尾健一郎の漫画『ギャラクシー銀座』(2020年)の舞台化が最終公演となってしまったのだが、その当時はコロナ禍まっただ中で、多くの演劇人が苦境に立たされていた時期だ。解散と最終公演の中止にコロナ禍が関係していたのかは分からない。だが新たな劇団の旗揚げ公演で描かれたのは、前向きで明るい印象を与える詩情あふれるエンターテイメントだ。そこに私は、子供鉅人時代を踏まえて新たな一歩を踏み出そうとする、創り手の意志を重ねて観た。

引き続き益山寛司も参加した本作は、とある3人の兄妹を巡る物語だ。子供鉅人時代の両極端な作風が、1作で共に表現されていた。とある真夜中、29歳のエミル(高田静流)は自宅のノートパソコンで原稿を執筆している。彼女はライターであるが、おすすめの飲食店やマッチングアプリ活用法など、創造性のない仕事をこなすだけの日々にやりがいのなさを感じている。そんな折にふと、中学一年生の頃、失踪していた長兄・トキ(益山寛司)が6年ぶりに帰ってきた出来事を思い出す。次兄・ヨシナリ(益山貴司)を含めて、久しぶりに兄妹3人が揃った夏の1ヶ月間は、今のつまらない毎日とはまったく違う楽しいものであった。同時にその日々は、エミルに決定的な傷跡を付けてもいた。過去のトラウマに向き合い、エミルが現在を前向きに捉え直すまでの過程が描かれる。

詩人を自称するトキは13歳のエミル(BEBE)に、ありえたかもしれない本当の過去の自分を探し、そのような自分で今の世界にフィットさせることを説く。詩的な言葉を吐いて自由奔放に振る舞うトキは、友達のラッキー(ISANA)を家に出入りさせるようになる。エミルはラッキーに淡い恋心を抱くが、トキと親密に寄り添う姿を見て、2人が恋愛関係にあることを知って失恋する。家に戻る前、トキはラッキーと一緒に過ごしていたらしいこと、仕事を含めて人には話せない過去を抱えていることが示唆される。しかし彼が6年間、どこにいて何をしていたのかは明らかにはされない。今を生きやすくするために本当の過去を見つけよとのトキの言葉は、彼自身の切実な願いなのかもしれない。いずれにせよトキの言動にすっかり魅了されたエミリは、「かつてする」を合言葉に2人で過去探しに没頭する。昔は悪を倒すヒーローだった、浜辺と波だった、いつも楽しくダンスする人だったなどといっては、様々なごっこ遊びに興じる。

ヨシナリは、音信不通だったのに自己都合で出戻ってきたトキに不満を抱いている。エミルが8歳の頃、両親が自動車事故で亡くなって以来、ヨシナリが一家を支えてきたからだ。そんなヨシナリはある日、事故で利き腕を負傷して働けなくなり、両親から引き継いだ家のローンが支払えなくなる。家の売却を余技なくされた彼らは引っ越し、トキが現場作業で働いてヨシナリの代わりに一家を支えるようになる。トキが拾ってきた猫のマル(高田/BEBE)になって回想世界に入りながら、エミルはそんな兄たちと過ごした日々を追走する。その過程でエミルには、ぽっかりと思い出せないブラックホールのような記憶の空白に突き当たる。それは両親の事故死に関するものだ。事故当日の夜、ヨシナリは高校受験の進路を巡って父親とケンカをした。ちょうどコンサート鑑賞を予定していた両親は、出かける時間に遅れたために急いで雨の中、車を走らせたためにカーブを曲がり損ねて事故を起こしてしまった。そのようにエミルはヨシナリから説明されていた。だが実際は、両親が出かける前にエミリ自身が駄々をこねたことが原因だった。エミルが責任を感じないよう、自分のせいだとヨシナリが暗示をかけるように言い聞かせ、彼女の心に蓋をしていたのだ。しかし事の真相をトキとの「かつてする」で思い出したエミルは、過呼吸になってしまう。怒りを爆発させたヨシナリに家から出ていけと告げられたトキはその後、高所作業中に転落死してしまう。事故死か自殺か判断はつかないという。トキを死に追いやってしまったのも自分の責任だと捉えた13歳のエミルは、両親の死を含めて再び記憶に蓋をする。29歳のエミルは13歳の夏の回想を通して、さらに8歳時の記憶へと遡る。入れ子になった記憶の蓋を、大人になったエミルが開けて対峙する劇構造となっているのである。

その後の展開は、子供鉅人時代からの特徴である、演劇の醍醐味を遺憾なく発揮させるカタルシスが描かれる。全ての真相に突き当たったエミルが落胆していると、老猫になったマルが「トキにまた会えるよ」と提案する。すると想像力によって、架空のトキたちが召喚される。そして彼らと共に、両親に見立てて大切にしていたクマとコケシの置物を、悪の組織から取り戻す大冒険が始まる。重要なのは、その活劇で展開されることが、かつてトキと行っていたごっこ遊びを総動員してつなげたものである点だ。辛い過去は変えることはできないし、心の傷跡は消えないかもしれない。しかし過去の出来事や胸に抱く感情は、自分らしく生きるために必ず役に立つ。過去のごっこ遊びが大活劇へと結実する様に、そのことが力強く示されている。エミルはトキに感化されて、あらゆる夢を食べて虹色の蝶になることを願うサナギの物語をこっそりと書いていた。艱難辛苦の果てに目的を達したエミリは、自身が書く物語通り、美しい虹色の羽を持つ蝶へと転生する。そして現実に戻ったエミルは、蝶のような充実した気持ちで新たな一歩を踏み出すのだ。

ロボットや動物、自然現象を体現し、会話の妙で笑いを取る俳優たちは、しんみりと抑えた演技でも魅せる。演技の振り幅が作品の魅力を体現している。床に敷かれた絨毯からシーツを一気に引き出すと、アジアンチックな家具が覆われて大海原が表現される。またエミルの身体の両側面にカラフルなシーツをはためかせて、蝶の羽を表現する。これらの演出も巧みだ。地下のギャラリー空間を一挙に別世界に変貌させる手つきには、後代にもアングラ演劇以来続く現代演劇の大切な精神が集約されてることが認められる。

最後に、詩情あふれるイメージについて述べよう。劇の冒頭、6年振りに帰ってきたトキが、ガリガリ君を食べるエミルとの会話で、溶けたアイスのひと滴の中に、踊る人間がいると謎めいたことを言う。このイメージは後に、何があっても楽しく踊る人という「かつてする」を経て、大活劇を終えたエミルたちが踊って歓喜するシーンへとつながる。そしてラスト、いつの間にかあの夏の出来事をノートパソコンに打ち込んでいたエミリは、悲しくて片目から涙が零れた際には、もう片側の眼に溶けたガリガリ君を下向きに添えようとつぶやく。そうすればアイスから滴るしずくの中に、踊る自分がいるとつぶやく。冒頭のトキのセリフはラストにおいて、悲しみの涙を楽しさへと転換する前向きなものであったことが分かるのだ。ひと雫という極小の中に、トキと過ごした自分を大きく励まし勇気付けるメッセージが閉じ込められている。この繊細なイメージは、過去をすべて役立てる物語に通底する。物語内容から抽出されるこの強い想いからは、劇団を新たに立ち上げた益山の、腹の底から紡ぎ出された切実さを感じさせられた。その確かさが感得されるからこそ、都市で寂しく生きる者をじんわりと包み込む温かさがあった。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

Jan 31, 2025 09:48:47 AM

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.