全1723件 (1723件中 1-50件目)

-

『君たちはどう生きるか』とユングと東洋の思想。

久しぶりに荘子です。先日、宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』を鑑賞しまして、これは当ブログのテーマとも共通する部分が多いので、整理もかねてアップいたします。今回、おそらく多くの人が『君たちはどう生きるか』に関連させて指摘するであろうというのが、C.G.ユングとの関係であろうと思います。大まかにいって、これまでの宮崎作品の印象的なカットのダイジェストを入れ込んだり、宮崎監督の人生に大きな影響を与えた実在の人々をアニメに登場させたりして、いわば宮崎駿の人生を構成する「こころの風景」をアニメーションとして楽しむような作品であると思うのですが、その構造にはユングの思想の影響がはっきりと見えます。たとえば主人公の眞人(まひと)は自我、事実上のヒロインはそのアニマ鷺男はトリックスター大叔父は老賢者母は太母(グレートマザー)等々。もともと『千と千尋の神隠し』や『ハウルの動く城』でも使われていたユングの元型(アーキタイプ)の理論が今回も使われています。参照:Wikipedhia 元型https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%9E%8Bそれと『君たちはどう生きるか』の重要な舞台となる塔のモデルは、ユングがチューリッヒ湖畔に建築したボーリンゲンの塔でしょう。母親と死別したユングがその喪失を乗り越えるために自ら石を積んで作り上げた塔で「最初から塔は私にとって成熟の場所となった。子宮、あるいは、その中で私が再び、ありのままの現在、過去、未来の自分になれる母の姿だったのである」というユング自身の言葉は、『君たちはどう生きるか』における塔の意味とぴったり合致します。参照:ユングと自然https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5150/ただし、『君たちはどう生きるか』における展開はユングの思想だけでなく、日本の神話世界や東洋思想ををベースにしたものが多いので、宮崎監督と親交もあったユング研究の大家・河合隼雄さんの影響はあると思います。参照:ユングと河合隼雄の道。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5092/一つが、イザナミの死です。『古事記』においてイザナミは火の神カグツチを産んだ後に死んでしまいます。その後イザナミを忘れられないイザナギは黄泉の国まで彼女を追いかけていくわけですが、火事によって失った母を追いかけるという展開は、宮崎監督自身のお母さんの死とも一致するストーリーですが、これを日本神話における「妻の死」とも重ね合わせています。参照:Wikipedia 黄泉比良坂https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E6%B3%89%E6%AF%94%E8%89%AF%E5%9D%82さらに、ポスターにもなっている鷺(さぎ)男ですが、おそらくこれも日本神話の死のシーン、天若日子(アメノワカヒコ)の葬儀です。≪故、天若日子之妻、下照比賣之哭聲、與風響到天。於是在天、天若日子之父、天津國玉神、及其妻子聞而、降來哭悲、乃於其處作喪屋而、河雁爲岐佐理持。鷺爲掃持、翠鳥爲御食人、雀爲碓女、雉爲哭女、如此行定而、日八日夜八夜遊也。此時阿遲志貴高日子根神。到而、弔天若日子之喪時、自天降到、天若日子之父、亦其妻、皆哭云、我子者不死有祁理。我君者不死坐祁理云、取懸手足而哭悲也。其過所以者、此二柱神之容姿、甚能相似。故是以過也。於是阿遲志貴高日子根神、大怒曰、我者愛友故弔來耳。何吾比穢死人云而、拔所御佩之十掬劒、切伏其喪屋、以足蹶離遣。此者在美濃國藍見河之河上喪山之者也。≫(『古事記』上巻五)→天若日子(アメノワカヒコ)の妻、下照比賣(シタテルヒメ)の哭き声は、風と共に荷まで天にまで響き渡った。天において、天若日子(アメノワカヒコ)の父、天津國玉神(アマツクニタマノカミ)と、その妻子がこれを聞いて、降り来て哭き悲しみ、そこで喪屋(もや)を建てて、河雁を食べ物の運び役として、鷺を掃持、カワセミを御饌人、雀を米搗き役として、雉を哭女として定めて、八日八夜の間、歌舞をした。そこに阿遲志貴高日子根神(アヂシキタカヒコネノカミ)が天若日子の弔問に天からやってきた。天若日子の父、その妻、皆、声をあげて哭いて、「我が子は死なずにここに生きている。」「我が君は死なずにここに生きている」と、その手足をとって声を上げて悲しんだ。阿遲志貴高日子根神を天若日子と見間違えたのは、この二柱の神の容姿が大変よく似ていたためである。それがこの勘違いの原因であった。阿遲志貴高日子根神はこの時、大いに怒って「私は愛する友を弔いにやってきただけだ。なぜ私を穢れた死人と比べるのか」と言って、佩いていた十掬剱を払って、その喪屋を切り伏せ、足で蹴散らした。これが美濃国の藍見(あゐみ)の河上の喪山である。日本の神話において唯一記載されている「葬儀」の記録です。内容は儒教における葬儀とほぼ同じですが、『古事記』ではさまざまな鳥たちに葬儀の仕事を分担させています。このなかで鷺は「鷺爲掃持」、すなわち墓の掃除役を担っています。(また、このお葬式の記述の中に死者とよく似た神が出てきて勘違いするシーンなどとも映画のストーリーと一致します。)参照:記紀と儒教の葬儀のかたち。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201407200000/で、もう一つが道教、もしくは老荘思想的な観点です。まずは主人公の名前の「眞人(まひと)」は『荘子』に登場する理想的な人間の呼称です。死を乗り越えた存在として秦の始皇帝もこの眞人を名乗っていますし、道教とのかかわりの深い日本の天武天皇の諡号「天渟中原瀛眞人(あめのぬなはらおきのまひと)」にも使用されています。『古之眞人、不知説生、不知悪死、其出不訴、其入不距、翛然而往、翛然而来而已矣、不志其所始、不求其所終、受而喜之、忘而復之、是之謂不以心揖道、不以人助天、是之謂眞人、』(『荘子』大宗師 第六)→昔の真人は、生を喜ぶこともなく、かといって死を憎むこともなかった。生れてきたからといってことさら喜ぶわけでもなく、死に行くからといってむやみに嫌がるわけでもなかった。悠然として行き、悠然として来るだけであった。どうして生まれたのかを知ることもなく、またどうして死ぬのかを知ろうともしなかった。ただ、生をうけたことを率直に受け取り、万事を忘れて元の場所へ返す。これを、「私心によって道を操ろうとしたり、道を外すようなことをせず、作為をもって天を助けるようなことをしない」というのである。こういう人を真人というのである。参照:始皇帝と道教https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201410120000/この「眞人(真人)」は『日本書紀』においては厩戸皇子(聖徳太子)の片岡山伝説(飢人伝説)にも聖徳太子のセリフとして「先日臥于道飢者、其非凡人、必眞人也。」とあります。この片岡山伝説は道教における尸解仙の記録でもあり、それを踏まえて『日本書紀』でも「眞人」という道教の用語を使っています。参照:尸解の世界。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5197/こう見ると、『君たちはどう生きるか』において、宮崎監督のまなざしが「古代の人々の死」に向けられていることが分かります。ユングも禅や老荘思想に大きな関心を持ち、その影響を公言していましたが、『君たちはどう生きるか』における最大のテーマである「死」もまた東洋的な思想をベースにしています。『莊子妻死、惠子弔之、莊子則方箕踞鼓盆而歌。惠子曰「與人居長子、老身死、不哭亦足矣、又鼓盆而歌、不亦甚乎。」荘子曰「不然。是其始死也、我獨何能無慨然。察其始而本無生、非徒無生也,而本無形、非徒無形也,而本無気。雑乎芒勿之間、変而有気、気変而有形、形変而有生、今又変而之死、是相與為春秋冬夏四時行也。人且偃然寝於巨室、而我激激然随而哭之、自以為不通乎命、故止也。」』(『荘子』至楽 第十八)→荘子の妻が死んだ。恵子が弔問に訪れると、荘子は足をだらんと伸ばしたまま、お盆を太鼓代わりに歌を歌っていた。恵子曰く「あなたは、共に子供達を育て上げ、長年連れ添ってきた奥さんが亡くなったというのに、哭きもせずにお盆を叩いて歌を歌っている。ひどいではないか!」 荘子曰く「恵子よ、そうではない。妻が死んだ時には、私だって嘆き悲しまずにいられなかったさ。当たり前じゃないか。だけど、そのうち、こう考えるようになったんだ。人間生まれてくるときは、そもそも命なんてなかった。肉体だってなかった。もちろん、肉体を形作る氣だってなかったんだ。もともとぼんやりしたわけの分からないものから混ざり合っていた状態から、陰陽の気が生じて肉体というのが生まれて、肉体が変じて生命あると考えたのだ。今、妻の体は再び変じて死んでいくんだ。自然に春夏秋冬の移り変わりがあるのと同じように、妻は、天地という大きな空間に安らかに眠っている。それなのに、自分がいつまでもめそめそ泣いていては、天命を知らないことになりやしないかと思って、哭くのを止めたのだ。」・・・「大切な女性の死」を乗り越えるというのは、『荘子』の重要なテーマの一つでもあるし、ユングにもその影響が見られます。また、河合隼雄さんが日本に初めて紹介した『千の風になって』の世界観にも通じるものがあり、その意味でも荘子との共通性が見られます。参照:マスターヨーダと老荘思想。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5026/で、確定しているのがもう一つ。<桓公讀書於堂上、輪扁?輪於堂下、釋椎鑿而上、問桓公曰。「敢問公之所讀者何言邪?」公曰「聖人之言也。」曰「聖人在乎?」公曰「已死矣。」曰「然則君之所讀者、古人之糟魄已夫!」桓公曰「寡人讀書、輪人安得議乎!有説則可、無説則死。」輪扁曰「臣也、以臣之事觀之。断輪、徐則甘而不固、疾則苦而不入。不徐不疾、得之於手而應於心、口不能言、有數存焉於其間。臣不能以?臣之子、臣之子亦不能受之於臣、是以行年七十而老断輪。古之人與其不可傳也死矣、然則君之所讀者、古人之糟魄已矣。」(『荘子』天道 第十三)≫→桓公が書物を読んでいると、輪扁なる車輪を作る職人が「何を読んでいるんですか?」と聞いてきた。桓公は「聖人の言葉だよ」と答えた。すると職人は「その聖人様は生きているんですか?」桓公「いや、亡くなっておられる」職人「なんだ、あなたさまは死んだ人の残りかすみたいなものを読んでいるだけじゃないですか。」桓公が怒って「お前なんぞの身分でわしの学問をバカにするのか、答え次第によっては命はないぞ!」というと、輪扁は「車輪を作るときに、軸をぴたりとはめるためには、ゆるすぎても、きつすぎてもいけません。この技は自分で何度も何度も試して手で憶えていくことでしかできないのです。言葉でいくら言ってもダメでして、ついに私は自分の息子に伝えることすらかないませんでした。自分の経験と勘を継がせる事ができませんし、私の代わりになる者もおらず、七十の今になっても私は車輪を作る仕事をしています。さて、今でも働いて報酬をもらっている私に言わせてもらえば、お殿様の読んでいる本は、今を生きていない死んだ人の書いたもの。いわば、古人の糟魄ではありませんか?」『君たちはどう生きるか』において、嘴の穴をペコペコとはめ合わせたり、自分の息子に継がせる云々というシーンがありますが、あれは荘子で確定。あのシーンを『荘子』の古人の糟粕以外で説明することは不可能でしょう。証拠があるわけでなく、公表されることもないでしょうが、もし『ゲド戦記』を自分ではなく息子にさせると宮崎駿が言ってきたとするならば、老荘思想に造詣が深い「西の善き魔女」は、必ずや『荘子』にあるこの寓話を以て宮崎駿を諭したであろうと、私は確信しています。参照:ジブリ映画「ゲド戦記」に対する原作者のコメント全文http://hiki.cre.jp/Earthsea/?GedoSenkiAuthorResponse参照:アーシュラ・K・ル=グウィンと荘子。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5164/参照:ル=グウィンと荘子 その2。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5165/後で推敲します。今日はこの辺で。

2023.08.08

コメント(4)

-

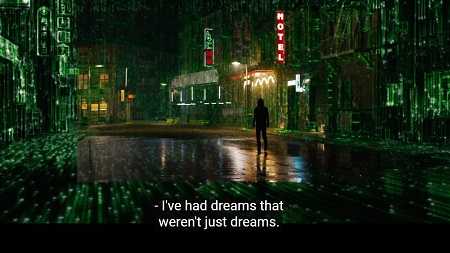

新・マトリックスと胡蝶の夢。

『マトリックスリザレクションズ(The Matrix Resurrections)』公開決定記念。久々に更新。参照:映画『マトリックス レザレクションズ』予告 2021年12月公開https://www.youtube.com/watch?v=mBRWwAqJ--U新作の『マトリックス』の予告には、前作までのつながりを暗示するシーンがいくつも挿入されています。一つが引用元の本そのものが登場しているルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』。"Follow the White Rabbit "というセリフは第一作の導入部分に使われています(さらにこの予告のBGMはジェファーソン・エアプレインの「 White Rabbit (ホワイト・ラビット)」)。二つ目が、カウンセリングのようなシーンに映し込まれている”蝶”です。本棚にモルフォ蝶(Morpho)と呼ばれる蝶が飾られています。主に南アメリカに生息する生きた宝石とも称される大変美しい蝶ですが、この蝶の名前は「モルフェ(morphe ギリシャ語で「形作る」という意味)」という言葉に由来していて、これは「モルペウス(Μορφεύς)」というギリシャ神話の神様の由来としても有名です。参照:Wikipedia モルフォチョウ属https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E5%B1%9Eこのモルペウスはギリシャ神話の眠りの神・ヒュプノスと、夜の神・ニュクスの間の子で、夢を司る神です。このモルペウスの名前は、麻酔薬や麻薬としても知られる「モルヒネ(morphine)」の由来でもあります。モルペウスの英語名は、「Morpheus(モーフィアス)」。『マトリックス』において重要なキャラクターの名前です。参照:Wikipedia モルペウスhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%82%A6%E3%82%B9 この『アリス』と「モルペウス」をつなぐのは、もちろん「夢」です。新マトリックスの予告の中でも、旧作と同じように子猫が出ていますが、これは『鏡の国のアリス』からという暗示、『鏡の国』では夢にまつわる大変象徴的なシーンがあります。❝「さあ子ネコちゃん、こんどは、あれをすべて夢にみたのがだれだったかを考えてみましょう。(中略)つまりね夢を見たのはあたしか赤の王さまかのどっちかにまちがいないのよ。赤の王さまはあたしの夢の一部よね、もちろん――でも、そのあたしは、赤の王さまの夢の一部でもあったのよ! (中略)ねえ、おねがいだから、考えるのを手伝ってよ! 前足なんかあとでいいでしょうに!」 でも意地悪な子ネコは、反対側の前足をなめはじめただけで、質問が聞こえないふりをするばかりでした。 あなたはどっちだと思いますか?❞(ルイス・キャロル『鏡の国のアリス』「どっちが夢を?」より)参照:ルイス・キャロル 鏡の国のアリス どっちが夢を?https://open-shelf.appspot.com/ThroughTheLookingGlassAndWhatAliceFoundThere/chapter13.html西洋文化圏からのアプローチだけでは、ここで止まってしまいます。しかし、夢と蝶をテーマを結びつけるならば、タクラマカン砂漠から東では、この人の寓話を抜きには語れません。❝昔者荘周夢為胡蝶、栩栩然胡蝶也、自喩適志與。不知周也。俄然覚、則遽遽然周也。不知周之夢為胡蝶與、胡蝶之夢為周與。周與胡蝶、則必有分矣。此之謂物化。❞(『荘子』斉物論 第二)→昔、荘周という人が、蝶になる夢をみた。ひらひらゆらゆらと、彼は、夢の中では当たり前のように蝶になっていた。自分が荘周という人間だなんてすっかり忘れていた。ふと目覚めると、彼は蝶の夢から現実の人間・荘周に戻っていた。そのとき、荘周が夢で蝶になったのか、蝶が荘周を夢見ているのか分からなかった。荘周と蝶には大きな違いがあるはずである。これを物化という。今回、わざとらしく蝶を映し込ませたのは、おそらく中国大陸での公開を見越して、荘子との関係性を隠さないという製作者側の意思表示だと思われます。参照:『マトリックス』と胡蝶の夢。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5102/参照:『マトリックス』と荘子 その1。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5053/もう一つ、『マトリックスリザレクション』での蝶は、青いモルフォ蝶を多用した今敏監督の『パプリカ(Paprika)』を意識した可能性もあります。『マトリックス(1999)』と『パプリカ(2006)』は、機械を使って夢を共有するという設定や、胡蝶の夢をモチーフとして扱っているという共通性もありますし、何より日本の漫画・アニメーションのファンを公言するラナ・ウォシャウスキーが、『パプリカ』を素通りできたとは思えないのです。参照:パプリカ(アニメ映画) 予告編https://www.youtube.com/watch?v=yveN7tIWUZs参照:アニメーションと胡蝶の夢。 https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5159/今日はこの辺で。

2021.09.13

コメント(2)

-

パプリカとインセプションと胡蝶の夢・改。

今敏(こん・さとし)監督が、46歳の若さで亡くなりました。本当に惜しい逸材であったと思いますが、ご本人は納得されていたようなので、あまり未練がましいのもどうかと思われます。いずれにせよ、ご冥福を。--------(以下引用)------------------------------2010年7月21日(水曜日)某映画その映画のTVスポットCMを初めて見たのは公開直前のことだったと思うが、私は見た途端大笑いした。映像的なことにせよセリフにしてもキャッチコピーにしても「あ・ん・ま・り」じゃないか(笑)すぐに名付けたぞ。「パクリカ」でも、別にそれでもいいじゃないか、というか、私にはどうでもいいし。どうせ植民地なんだしさ。--------------------------(引用終わり)------------------(以下引用)------------------------------2010年7月25日(日曜日)よく分からないが他人に影響を受けたことを隠さなくてはならない、という心理規制が私にはよく分からない。いいじゃん、何に影響を受けようが真似ようが。滅多なことじゃ盗作になんかならないんだしさ(笑)オープンにしている方が心身ともに風通しがいいだろうに。恥ずかしいことなのかね、それ。二十代のようなチンピラや若僧ならともかく、世間にちゃんと認知され評価されているような人がそうしたことをことさらに隠すという意味が私にはうまく想像出来ない。どんな表現物だって何か先行するもののアレンジでしかないだろうに。オリジナル神話の信奉者がいまだ世に蔓延っているというせいもあるだろうけど、例の件については宗主国と植民地の関係も忘れちゃなんねぇべ。考えるまでもなく、漫画やアニメや日本映画をちゃんと文化として評価しようという気配を感じるのは、先の大戦で仲間側だった国か直接殺し合わなかった国だという気がするもんね。商売になるかどうかは別の話だが。相変わらずだよね、まったく。ギブミーチョコレート。ま、日本のチョコの方がはるかに美味しくなったけど。--------------------------(引用終わり)----------以上、今敏監督のブログより引用いたしました。亡くなる一ヶ月前、すい臓がんの宣告を受けて闘病中の記録です。 もちろんこれは『インセプション(Inception)』(2010)が、ご自身の『パプリカ』(2006)に似すぎているのではないか?ということへの率直な感想ですね。参照:KON'S TONEhttp://konstone.s-kon.net/modules/notebook/archives/525今敏監督の最後の更新「さようなら」はこちら。http://konstone.s-kon.net/modules/notebook/archives/565で、この論争で、今監督のサイトの掲示板に当ブログが貼られまして、そのせいで海外からいろんな方が、このヘッポコブログに訪問なさっておいでだったようです。Re: Inception vs. Paprika controversy , 開始対パプリカ論争http://konstone.s-kon.net/modules/bbs/index.php?post_id=364宗主国云々というのは、手塚治虫の『ジャングル大帝』と『ライオン・キング』、庵野秀明の『不思議の海のナディア』と『アトランティス』が有名ですね。参照:Disney's Lion King Was to be a Remake of Kimba the White Lion?http://www.kimbawlion.com/rant2.htmナディアとアトランティスの比較http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Ocean/9219/atlantis.htm・・・現状において、ライオンに保護される権利はなく、ネズミには保護される権利があるのわけです。ジャングル大帝は収益を含めて、さすがに許されていいレベルを超えていますが、なんと言っても宗主国様ですから。後々の話になりますが、今敏監督というと、『Perfect blue』(1997)が『Black swan』(2010)に盗用されたことも話題となりました。こういった疑惑が取りざたされる作品が彼の没年に上演されているのは、ファンとしても釈然としない部分があります。『パプリカ』と『インセプション』で明白に類似しているというのは、例えば、ビルの廊下で重力に引かれるシーンや、鏡のシーンですが、これはそうだというべきでしょう。『パプリカ』は筒井康隆のSF小説をもとにしていて、DCミニという端末によって他人の夢を共有するという物語です。登場人物たちは夢と現実を行き来しながらさまざまな体験をするわけですが、夢の世界の目印としておびただしい数の蝶が登場します。もちろん、これは『荘子』の胡蝶の夢をモチーフにしたものです。『東京ゴッドサーザーズ』はユングのシンクロニシティだし、今敏監督は、こういった「意識の問題」において卓越した才能をお持ちでした。『昔者荘周夢為胡蝶、栩栩然胡蝶也、自喩適志與。不知周也。俄然覚、則遽遽然周也。不知周之夢為胡蝶與、胡蝶之夢為周與。周與胡蝶、則必有分矣。此之謂物化。』(『荘子』 斉物論 第二)→昔、荘周という人が、蝶になる夢をみた。ひらひらゆらゆらと、彼は、夢の中では当たり前のように蝶になっていた。自分が荘周という人間だなんてすっかり忘れていた。ふと目覚めると、蝶の夢から現実の人間・荘周に戻っていた。まどろみの中で自分は夢で、蝶になったのか?蝶が自分を夢みているのか、分からなくなった。荘周と蝶には何らかの違いがあるはずである、これを物化という。この「オハヨウ」という短編もそうです。たった一分で「夢」と「うつつ」、意識と無意識の間を綺麗に表現しています。これも「胡蝶の夢」の一側面であり、シュレーディンガーの猫ですよね。これって、東洋人の得意分野です。ただし、「胡蝶の夢」ネタというのは、『カウボーイビバップ』の劇場版「天国の扉」(2001)にも見られる表現なんです。夢と現実、その構成要素としての「蝶」。『この世界は、蝶たちが俺に見せている夢なんじゃないか?それとも蝶のいる世界が現実で、俺がいた世界は夢だったのか・・。俺には分からないんだ。』参照:アニメーションと胡蝶の夢。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5159/これは、手塚治虫以来の伝統と言うべきかも知れませんが、オタク文化で「胡蝶の夢」ほど多用されるものはないと思います。多用されてもマンネリと感じないのが荘子の効用の一つなんですが(一定期間を経過するときれいさっぱり忘れてしまう)、そういった中でも、今敏監督は、王道を行っていた人なんです。今敏監督の遺作となってしまったのが『夢みる機械』というのも、東洋思想の王道なんです。簡単なようでいて、これを描ける才能ってのは、そうはいないんです。彼は確実にそれをやってのけていたんです。参照:夢みる機械 http://yume-robo.com/ただし、『インセプション』に関していえば、一部のシーンは酷似していますが、クリストファー・ノーランが総体として『パプリカ』をパクったとは思っていません。彼が元ネタだと主張しているボルヘスの『円環の廃墟』や「MATRIX」も『パプリカ』と同様のテーマですし、すべて「胡蝶の夢」との関係性も辿れます。参照:インセプションと胡蝶の夢。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5062/さらに言えば、クリストファー・ノーラン監督の前作の『ダークナイト(Dark knight)』(2008)こそ、荘子の引用が多くて、もともと興味があったんだと思います。参照:『ダークナイト』と荘子。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5131/今日はこの辺で。

2020.08.24

コメント(0)

-

インセプションと胡蝶の夢・改。

『インセプション』再上映記念!以前書いたものを手直しします。今回はクリストファー・ノーランの『インセプション(INCEPTION)』(2010)について。重層的な夢の世界を描いた複雑な作品ですが、荘子の世界観にかなり近い作品と言えます。・・・いろいろあるんですが、とりあえず『荘子』と『列子』にあるお話を列挙します。❝昔者荘周夢為胡蝶、栩栩然胡蝶也、自喩適志與。不知周也。俄然覚、則遽遽然周也。不知周之夢為胡蝶與、胡蝶之夢為周與。周與胡蝶、則必有分矣。此之謂物化。❞(『荘子』斉物論 第二)→昔、荘周という人が、蝶になる夢をみた。ひらひらゆらゆらと、彼は、夢の中では当たり前のように蝶になっていた。自分が荘周という人間だなんてすっかり忘れていた。ふと目覚めると、彼は蝶の夢から現実の人間・荘周に戻っていた。自分は夢で蝶になったのか、蝶が自分の夢見ているのか分からない。荘周と蝶には大きな違いがあるはずである。これを物化という。まずはおなじみ「胡蝶の夢」。❝「夢飲酒者、旦而哭泣。夢哭泣者、旦而田獵。方其夢也、不知其夢也。夢之中又占其夢焉、覺而後知其夢也。且有大覺而後知此其大夢也、而愚者自以為覺、竊竊然知之。君乎、牧乎、固哉。丘也與女、皆夢也、予謂女夢、亦夢也。」❞(『荘子』斉物論 第二)→夢の中で酒を飲んでいた者が、目覚めてから「あれは夢だったのか」と泣く。夢の中で泣いていた者が、夢のことを忘れてさっさと狩りに行く。夢の中ではそれが夢であることはわからず、夢の中で夢占いをする人すらある。目が覚めてから、ああ、あれは夢だったのかと気付くものだ。大いなる目覚めがあってこそ、大いなる夢の存在に気付く。愚か者は自ら目覚めたとは大はしゃぎして、あの人は立派だ、あの人はつまらないなどとまくし立てているが、孔子だって、あなただって、皆、夢の中にいるのだ。そういう私ですら、また、夢の中にいるのだがね。❝仲尼曰「(中略)吾特與汝其夢未始覺者邪。且彼有駭形而無損心,有旦宅而無情死。孟孫氏特覺,人哭亦哭,是自其所以乃。且也,相與吾之耳矣,庸詎知吾所謂吾之乎。且汝夢為鳥而厲乎天,夢為魚而沒於淵,不識今之言者,其覺者乎,夢者乎?造適不及笑,獻笑不及排,安排而去化,乃入於寥天一。」❞(『荘子』大宗師 第六)→仲尼は言った「(中略)私もお前もお互いにまだ夢から覚めないだけかもしれない。彼は身体は変わりながらも心は変わることがなく、死とは住処を移すくらいのものだと思っている。孟孫氏は,すでに目覚めていて他人が泣けば彼もまた泣く、そこには何のはからいもないのだ。それに我々はよく「自分とは何なのか?」ということを疑問に思うものだ。たとえばお前が夢の中で鳥になって天を舞ったり、魚になって淵を潜っているとき、その時に「自分は今目覚めている」と感じるのだろうか?それとも「自分は今夢を見ている」と感じるのだろうか?人は「笑顔になるべきだ」と考える前はすでに笑っているものだよ。生も死も事の成り行きに任せてしまえば、天なる一と合一することも叶うだろう。❝鄭人有薪於野者、遇駭鹿、御而擊之、斃之。恐人見之也、遽而藏諸隍中、覆之以蕉、不勝其喜。俄而遺其所藏之處、遂以為夢焉。順塗而詠其事。傍人有聞者、用其言而取之。既歸、告其室人曰「向薪者夢得鹿而不知其處。吾今得之、彼直真夢者矣?」室人曰「若將是夢見薪者之得鹿邪?詎有薪者邪?今真得鹿、是若之夢真邪?」夫曰「吾據得鹿、何用知彼夢我夢邪?」薪者之歸、不厭失鹿、其夜真夢藏之之處、又夢得之之主。爽旦、案所夢而尋得之。遂訟而爭之、歸之士師。士師曰「若初真得鹿、妄謂之夢。真夢得鹿、妄謂之實。彼真取若鹿、而與若爭鹿。室人又謂夢仞人鹿、无人得鹿。今據有此鹿、請二分之。」以聞鄭君。鄭君曰「嘻!士師將復夢分人鹿乎?」訪之國相。國相曰「夢與不夢、臣所不能辨也。欲辨覺夢、唯黃帝、孔丘。今亡黃帝、孔丘、孰辨之哉?且恂士師之言可也。」❞(『列子』周穆王 第三)→鄭の国に原野で薪を拾う男がいた。男は原野でばったり鹿と出くわして、驚く鹿を擊ち倒した。男は仕留めた鹿が他人に盗まれはしないかと恐れ、干上がった池に隠し、芭蕉の葉で覆った。しめたものだと男は喜んだ。ところが、ふとしたことで、男は肝心の鹿を隠した場所を忘れてしまい、いつしか「あれは夢だったのではないか」と考えるようになった。家路に着くまでの間、鹿のことを順を追ってつぶやきながら帰った。そのつぶやきを盗み聞きした者がいて、その者がまんまと鹿をわがものとした。 盗み聞きをした男は帰って妻に言った「薪拾いのヤツが鹿を獲って隠しておいたんだが、そいつは隠した場所を忘れてしまってな、「あれは夢だった」と考えたらしい。ところが、そいつのつぶやきどおりに探してみたら、ちゃんと鹿がありやがった。あいつは正夢をみたんだろうよ。」 すると妻が答えた「お前さんこそ、薪拾いの男の夢をみていたかも知れないわ。その薪拾いはどこの誰なのさ?でも、鹿は確かにここにあるから、お前さんの方こそ正夢をみたかも知れないわ。」 「目の前に鹿はあるじゃねえか。俺とあいつのどちらかが夢をみていたなんて考えることもあるめえ。」 そのころ、薪拾いの男は、鹿をなくしたことをくやしがった末、ふてくされて眠っていた。その夜の夢で、男は例の鹿を隠した場所で、他人がその鹿を盗んでいる様子をまざまざと見た。 翌朝、薪拾いの男は昨夜の夢の出来事を思い出し、鹿を盗んだ男を突き止めて裁判を起こした。 判事はこう結論づけた「一方は現実に鹿を得たにもかかわらず、自分でそれを夢だとみなした。その後、夢の中で忘れた鹿の在処を見ていながら、現実には鹿を盗まれたと主張している。相手方は、現実に鹿をせしめていて、現に争っているわけだが、相手方の妻によると、その者は夢で鹿の在処を知ったのであり、誰からも盗んだわけではないと言う。今、現実に鹿がある。両名で分けるがよい。」 鄭王がその話を耳にして「その判事も夢の中で鹿を二分したのではあるまいか?」と言い、大臣に意見を求めると大臣はこう答えた「夢か夢ではないか、臣にはとてもその区別などできません。黄帝や孔子のような方ならばそれを分けたがったでしょうが、黄帝、孔子なきこの世において、だれがそれを区別しましょうや?この判決に従っておいてよいと思われます。」こちらは、『列子』にある夢の中で盗まれた鹿の所有を争う裁判の寓話。このお話は日本では謡曲の題材にもなっていて「芭蕉葉の夢」と呼ばれます。 道家(道教)の代表的な書物である『荘子』『列子』には、太極図で表されるような、夢と現実との相補的な関係性を示す言葉が随所に見られます。そのうえで、この予告をご覧ください。ちなみに、監督のクリストファー・ノーラン(Christopher Nolan)本人は、『インセプション(Inception)』に影響を与えたものとして、アルゼンチン出身の作家、ホルヘ・ルイス・ボルヘス(Jorge Luis Borges)の『円環の廃墟』やウォシャウスキー兄弟の『MATRIX』を挙げています。参照:A Man and His Dream: Christopher Nolan and ‘Inception’https://artsbeat.blogs.nytimes.com/2010/06/30/a-man-and-his-dream-christopher-nolan-and-inception/『円環の廃墟』の作者、ホルヘ・ルイス・ボルヘスは、講演でこのように発言しています。❝前回の講義で中国の哲学者、荘子の話を引用したかどうか、私には記憶がありません(私はこれまでにその文章を、しばしば、繰り返し引用し続けたものですから)。ともあれ彼は、自分が蝶になった夢を見たが、目覚めたときには、果たして自分が蝶である夢を見た人間なのか、それとも自分が人間であると夢を見ている蝶なのか分からなくなっていた。この隠喩はあらゆる隠喩のなかで、もっとも精妙なものだと私は思います。まず、第一に、それは夢で始まり、やがて目が覚めてからも、その生が依然として夢のごとく感じられているわけですから。そして第二に、ほとんど奇跡に近い幸運により、詩人はあの昆虫を選んでいるからです。(『詩という仕事について』「2 隠喩」より 鼓直訳 岩波文庫)❞参照:ボルヘスと荘子https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5163/また、『MATRIX』のコミック版やゲーム版では荘子は「Chuang Tzu(チャン・ツー)」というキャラクターで登場しておりまして、公式に認めています。参照:MATRIX Wiki Butterflyhttps://matrix.fandom.com/wiki/Butterflyマトリックスと荘子。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5053/"You ever have that feeling where you are not sure if you're awake or still dreaming?"→起きてるのかまだ夢をみてるのかはっきりしない感覚って味わったことないか?クリストファー・ノーラン監督が表明している『インセプション』の元ネタであるの二つとも、荘子の「胡蝶の夢」との影響が見られます。 ❝一方では君の世界は嘘の世界であるといえるが、そういっている人の方がまた一方から見ると嘘の世界であるかもしれない。荘子の夢が胡蝶となってフワリフワリと花の上を飛んで歩いて暮らしておった。自分が蝶であるか、蝶が自分であるか、どうか、分からぬのである。また「夢」の荘子がほんとうの荘子か、「現(うつつ)」の荘子がうその存在か、どっちがより多くの現実性を持っているのか。夢に夢見るということもあって、ある角度からすると、この問題は必ずしも閑問題ではないのである。面白いところもないとは言えない。今日われわれが、こうしているとこう思っているけれども、それほど非現実性を持ったものではないかも知れぬ。ほんとうに現実性を持ったものは、そう思っているものを、もう一つ突き抜けたところにあるのではなかろうか。自分にはそう思われてならないのである。これは改めて申し上げたいと思います。 そういうわけで、何が現実であり、何が非現実であるかということは、これはお互いに議論をしてわかるものではない。この今われわれに面していると考えられる世界は、もともと一元であるが、それが意識の発生で、二元の世界にわかれて、それから次へ次へと千差万別の世界になったから、お互いに私のほうが現実だ、お前のほうが非現実だといって暮らすようになって、自分の生きている世界だけが一真実の世界のように思われるようになった。そういう私の方が非現実だ、非現実だと言われるお方があるかもしれない。それにはまたやむをえぬところがあると思う。❞(鈴木大拙 「禅の世界」昭和16(1941)年の講演より)・・・「夢」は、東洋思想においては大きな位置を占めます。紀元前の荘子が提起したパラドックスは、21世紀の今でも大問題なんです。君や蝶 我や荘子が 夢心 芭蕉今日はこの辺で。

2020.08.16

コメント(0)

-

鬼滅の刃とブルース・リー ~水の呼吸と”Be Water”~。

いつの間にか、いらすとやにイラストが出回ってました。ひさびさに荘子です。❝吹呴呼吸、吐故納新、熊經鳥申、為壽而已矣、此道引之士、養形之人、彭祖壽考者之所好也。』(『荘子』刻意 第十五)❞ →ゆっくり深く呼吸をする。冷たい空気を吸って古い空気を吐き出し、熊が木にぶらさがるような、鳥が飛び立つような伸びをして運動に専心する。これは、導引の人、養生をする人、彭祖のように長生きをしたい人の好むところである。 ❝古之真人,其寢不夢,其覺無憂,其食不甘,其息深深。真人之息以踵,衆人之息以喉。屈服者,其嗌言若哇。其耆欲深者,其天機淺。(『荘子』 大宗師 第六)❞→いにしえの真人は寝ていても夢を見ず、覚めていても憂いがない。ものを食べても甘いとせず、その呼吸は深々としていた。かつての真人はかかとでゆったりと呼吸していたが、今の世俗の人間は浅はかな議論にうつつをぬかして、あえぐようにのどで呼吸している。屈服をしたような者は、うめくように言葉を吐き出す。欲の深いものは天機が浅いものだ。紀元前の『荘子』という書物には、様々な寓話や事象について記録されていますが、その中には「吐故納新(とこのうしん)」や「真人の息は踵を以てし、衆人の息は喉を以てす」といった呼吸にまつわるものがあります。現在も連載中の王欣太(きんぐ ごんた)の「達人伝-9万里を風に乗り-』でも荘子が教えたとされる「大呼吸」という技法が重要な役割を果たしています。『荘子』の後継、魏晋南北朝時代葛洪(かっこう)の著作とされる道家の書物『抱朴子』では、このような言葉も出てきます。❝老君曰:忽兮恍兮,其中有象;恍兮忽兮,其中有物。一之謂也。故仙經曰:子欲長生,守一當明;思一至飢,一與之糧;思一至渴,一與之漿。一有姓字服色,男長九分,女長六分,或在臍下二寸四分下丹田中,或在心下絳宮金闕中丹田也,或在人兩眉閒,卻行一寸為明堂,二寸為洞房,三寸為上丹田也。此乃是道家所重,世世歃血口傳其姓名耳。一能成陰生陽,推步寒暑。春得一以發,夏得一以長,秋得一以收,冬得一以藏。其大不可以六合階,其小不可以毫芒比也。(『抱朴子』 地真 第十八)❞→老子も「忽たり、恍たり。その中に象(かたち)あり。恍たり、忽たり。その中に物あり。一とはこれを言うなり。」とある。いにしえの仙道の書物には「長命を欲するならば一を守れ。(中略)男性の一は9分、女性の一は6分にある。ヘソの下二寸四分には下丹田があり、心臓の下には中丹田があり、眉間から一寸ほどのところに上丹田がある。一こそが道家の重んじるところであり、代々口伝のみでその姓名を伝えることが許される存在である。一は陰陽を生成し、寒暑のはたらきを司る。春は一を以て発し、夏は一を以て長じ、秋を一を以って収め、冬は一を以て蔵じる、それは宇宙よりも大きいとも言えるし、針先よりも小さいとも言える。」ともある。『荘子』では「喉ではなく踵(かかと)で息をする」とまで行きますが、『抱朴子』ではヘソの下です。腹式呼吸が求められる時などに「丹田(たんでん)を意識するように」と言われる時の、あの丹田です。『抱朴子』では三つの丹田の位置を示しています。日本では仏教の用語として認識されていることもありますが、丹田は道教(道家)の言葉です。参照:Wikipedia 丹田https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E7%94%B0#:~:text=%E4%B8%B9%E7%94%B0%EF%BC%88%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%93%EF%BC%89%E3%81%AF,%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B6%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82❝服藥雖為長生之本,若能兼行氣者,其益甚速,若不能得藥,但行氣而盡其理者,亦得數百歲。然又宜知房中之術,所以爾者姓,不知陰陽之術,屢為勞損,則行氣難得力也。夫人在氣中,氣在人中,自天地至於萬物,無不須氣以生者也。善行氣者,內以養身,外以卻惡,然百日用而不知焉。夫人在氣中,氣在人中,自天地至於萬物,無不須氣以生者也。善行氣者,內以養身,外以卻惡,然百姓日用而不知焉。吳越有禁祝之法,甚有明驗,多炁耳。知之者可以入大疫之中,與病人同床而己不染。又以群從行數十人,皆使無所畏,此是炁可以禳天災也。或有邪魅山精,侵犯人家,以瓦石擲人,以火燒人屋舍。或形見往來,或但聞其聲音言語,而善禁者以炁禁之,皆即絕,此是炁禁鬼可以神也。(『抱朴子』 至理第五)❞→薬の服用が長生の基本ではあるが、もし同時に氣を行うことができれば、その益はたちどころに早くなる。もし長生の薬を得られずとも行氣の道理を知る者は齢百歳まで生きることもかなうだろう。しかし、また房中の術についても知る必要がある。気息について知っていても陰陽の術を知らなければ、むやみに労力を失い、氣の力を得るのも難しくなるのだ。そもそも人は氣の中に存在し、同時に氣は人の中にも存在する。天地から萬物に至るまで、氣によって生じないものはない。氣をよく行う者は内には身を養い、外には邪なものを退けることができる。俗人は日夜、氣に生かされながらその存在を知らずにいる。呉・越には「禁祝の法」があり甚だ霊験がある。多くは気息を操るものである。この法を知るものは疫病の流行する中に足を踏み入れて、病人と共にいても感染せずにいる。仮に数十人の同行者がいても恐れることはない。気息を調整する方術には天災を退ける効能があるからである。邪悪や魅(すだま)や山の精が人家に侵入し瓦や石を人に投げつけたり、人の屋舍に火をつけたりする場合がある。また、形を伴ったり、音や言葉だけが聞こえるというこのもある。「禁祝の法」に精通した者はこれらを絶つことができる。気息によって鬼神を禁ずることも可能だからである。 また、『抱朴子』の中では「行氣」の技法についても書いてあります。一部は日本でも「呪禁師」の技法として導入された術ですが、『抱朴子』では、この「氣」を操ることでさまざまな超自然的な能力を獲得し、鬼神をも退けることも可能であると記述しています。その一部が武侠小説などで描かれる(氣)を用いた特殊能力です(いわゆる「内功」)。現在の気功もそうですがこれには呼吸が大きな位置を占めます。(「呼吸」に注目して視聴してください。)「呼吸」と「鬼神」。というわけで、今回は、『鬼滅の刃』と老荘思想について。 『鬼滅の刃』は吾峠呼世晴(ごとうげ こよはる)の人気漫画で、昨年アニメ化されて昨年社会現象を引き起こすまでに至った作品です。鬼を倒す技法として、作中にいろいろな呼吸法が出てきますが、このうち最も重要な「水の呼吸」のベースになっているのは、ブルース・リーの言葉です。❝水はどんな形にもなれる。升に入れば四角に、瓶に入れば丸く、時には岩すら砕いでどこまでも流れていく。(『鬼滅の刃』第24話「元十二鬼月」より)❞主人公の竈門炭治郎(かまどたんじろう)の師・鱗滝左近次(うろこだきさこんじ)のセリフ出典はブルース・リーの”Be water”です。“Empty your mind, be formless, shapeless - like water.Now you put water into a cup, it becomes the cup,you put water into a bottle, it becomes the bottle,you put it in a teapot, it becomes the teapot.Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.”(Bruce Lee)(「心を空っぽにして、どんな形態も形も捨てて水のようになるんだ。 水をコップに注げば水はコップとなるし、 水をティーポットに注げば水はティーポットになる。 水は流れることも出来るし、激しく打つことも出来る。だから、友よ、水のようになるよう心掛けることだ。」(日本語訳は『Cowboy Bebop』#XX よせあつめブルース より))この言葉の大本は、『荀子』の「水は方円の器に随う(水随方円)」と『老子』の言葉を組み合わせて作られています。『天下莫柔弱於水、而攻堅強者莫之能勝、其無以易之。弱之勝強、柔之勝剛、天下莫不知、莫能行。』(『老子』第七十八章)→天下に水よりも柔弱なものはないが、堅強な者を攻めるのに水に勝るものはなく、水に代わるものはない。弱が強に勝ち、柔が剛に勝ちうる事を、天下に知らぬ者はいないが、それを行いうる者もない。その後、❝「どんな形にもなれる。決して流れは止まらない。」(同第24話「元十二鬼月」より)❞というセリフに続きますが、これも、❝Running water never goes stale so you gotta just keep on flowing.(流れる水が古びることはない、だから流れ続けるんだ。)❞というブルース・リーの言葉とも一致します。これらは全て1971年に収録された「ピエール・バートンショウ」というカナダのトーク番組のインタビューでの発言です。参照:ブルース・リーと東洋の思想 その1。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5180/実は、炭治郎の師匠の言葉だけでなくて、吾妻善逸(あがつまぜんいつ)の祖父の、❝一つのことしかできないなら それを極め抜け 極限の極限まで磨け(『鬼滅の刃』第33話「苦しみ、のたうちながら前へ」より)❝という教えも、ブルース・リーの有名な言葉と一致しますので、偶然ではありません。“I fear not the man who has practiced 10000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10000 times.”(Bruce Lee)→私は一万種類のキックを一回ずつ練習した人を恐れることはないが、一つのキック練習を一万回した人を恐れる。『合抱之木、生於毫末。九層之臺、起於累土。千里之行、始於足下。為者敗之、執者失之。是以聖人無為故無敗。無執故無失。』(『老子』第六十四章)→一抱えもある巨木も、小さな新芽から生まれ、九層の城も、一盛りの土から築かれ、千里の道のりも、まず足下の一歩より始まる。はからいのある者は敗れ、固執する者は失う。聖人は無為であるが故に無敗であり、執着がないが故に失わない。参照:ブルース・リーと東洋の思想 その4。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5183/ また、当ブログで何度か引用しています、2008年に公開された『ドラゴン・キングダム』という映画もブルース・リーや老荘思想の影響が濃厚な作品ですが、これも「水」と「呼吸」がテーマとして使われています。 ❝For it is like water. Nothing is softer than water yet it can overcome rock. It does not fight. It flows around the opponent, formless, nameless.(それは水のようなものだ。水よりも柔らかいものはないが、硬い岩をも砕くことができる。争うことなく、流れるように包み込む。形も、名前もない。)❞このシーンでは、老子や荘子の言葉を借りて水の教えを説いています。 このシーンでは、❝Don't forget to breathe (呼吸を忘れるな)❞と、呼吸の大切さも説いています。 (「呼吸」に注目して視聴してください。)この教えが、最終的に結実するわけですが、これも「水と呼吸」ですよね。というか、その後に、胡蝶さん家の「明鏡止水」とある掛け軸の前で訓練するとかも、どう見ても老荘思想を意識してのものです。この「機能回復訓練」の回では、訓練方法はカンフーものでよくあるものですし、寝ている間に呼吸を鍛えるとか、呼吸法によって他の身体技法も上達するなんていうのは、金庸の武侠小説『射鵰英雄伝(しゃちょうえいゆうでん)』からだと思われます。参照:スターウォーズと武侠。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5200/(「呼吸」に注目して視聴してください。)ちなみに、金庸の武侠小説の中にもさまざまな呼吸法(内功)が登場しますが、最も有名なものは「ガマの呼吸(蝦蟇功)」です。参照:Wikipedia 内功https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%8A%9F・・・『北斗の拳』や『ドラゴンボール』、『幽遊白書』、『魁!男塾』など、ジャンプの黄金時代に多用された「氣」を使う超自然的な能力は、多くが道教(道家)由来のものでして、波紋(仙道)が用いられた『ジョジョの奇妙な冒険』の初期の作品には『荘子』からのセリフも多く見られます。『鬼滅の刃』もその系譜に連なる作品のうちの一つと言えるでしょう。参照:ジョジョと荘子 ~波紋と仙道~。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5140/後で推敲します。今日はこの辺で。

2020.08.02

コメント(5)

-

首相と腹痛。

ちょっと気になったことを。-------(以下引用)-----------------------------------------佐藤浩市が首相を揶揄?「すぐにおなかを下してしまう設定にしてもらった」映画インタビューが物議俳優の佐藤浩市(58)が発売中の漫画誌「ビッグコミック」に掲載されているインタビューで発言した内容が、インターネット上で物議を醸している。 インタビューは佐藤が内閣総理大臣役で出演する映画「空母いぶき」(24日公開)に関する内容で、佐藤は総理大臣役について「最初は絶対やりたくないと思いました(笑)。いわゆる体制側の立場を演じることに対する抵抗感が、まだ僕らの世代の役者には残っているんですね。でも、監督やプロデューサーと『僕がやるんだったらこの垂水総理をどういうふうにアレンジできるか』という話し合いをしながら引き受けました」とし「彼はストレスに弱くて、すぐにお腹(なか)を下してしまうっていう設定にしてもらったんです」と発言した。 安倍晋三首相が難病の潰瘍性大腸炎を患っていることから、ネット上ではこの発言に対し、安倍首相を揶揄(やゆ)している」などの発言が相次いでいる。 佐藤は13日、都内で映画「ザ・ファブル」完成披露試写会に出席する予定。発言が注目される。-----------------------------------------(引用終わり)-----参照:https://hochi.news/articles/20190513-OHT1T50079.html佐藤浩市さんが、「彼はストレスに弱くて、すぐにお腹(なか)を下してしまうっていう設定にしてもらったんです」と言っただけで、潰瘍性大腸炎を患っている安倍さんへの揶揄になるそうです。そんなこと一言も言ってないのに。腹を下してしまうという設定⇒潰瘍性大腸炎という理由で総理を辞職した安倍さん⇒揶揄⇒けしからんというセットで、呪文のように同じ言葉が延々と流れ続けるというネットの様相も壮観です(そもそもま安倍さん本人はアサコールという薬で完治したと証言しております)。まぁ、私はマッコリを手酌でがぶ飲みしたり、災害時にも酒盛り開いたり、夜な夜な有名人と会食をされる安倍さんが難病の患者だなんて思えません。参照:マッコリとホルモンと安倍晋三。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201211200000/総理大臣なんていう仕事は、ストレスが大きいのは当然です。安倍さんのみならず、多くの総理大臣が内臓を痛めています。たとえば、橋本龍太郎元総理の場合などもストレスが原因だと思われます。-------(以下引用)-----------------------------------------2006/06/15 断腸の思い(6月11日) 11日は、東京の病院に入院した、兄の見舞いに行きましたが、その病名を聞いて、「断腸の思い」という言葉を思い起こしました。 兄が救急車で緊急入院をしたのは、4年前の心臓手術の時以来2回目ですが、今回は、心臓や脳には全く異常はありませんでした。 ところが、お腹の痛みを訴えたため、開腹したところ、大腸が壊死した状態になっていたため、大腸を取り除く手術を受けました。 何が直接の引き金になったのかはわかっていませんが、何らかの原因で、大腸に血液がまわらなくなったために、わずかな時間の間に、大腸が壊死をしたとのことで、消化器が専門の医師の話では、数十年の経験の中でも、これが2例目ということでした。 それだけ、めったにない珍しい症状ということですが、数時間のうちに、たちまち腸が機能しなくなったと聞いて、「断腸の思い」という、中国の故事に基づく言葉が頭をよぎりました。 これは、中国の晋の時代の昔話ですが、桓温という武将が、舟で三峡を旅していた時に、従者が小猿を捕まえました。 これを悲しんだ母猿が、川沿いの岩づたいに、どこまでも追いかけてきたあげく、ついに舟に飛び移ったのですが、そのまま息絶えてしまいました。 そこで、その母猿のお腹を開いてみると、腸がずたずたになっていたことから、はらわたが千切れるほどの悲しみや辛さを、「断腸の思い」と言うようになりました。 兄も場合も、長く政治の世界で仕事をする中で、誰にも言えないような、辛いことや悲しい出来事が、積もり積もっていたことでしょう。 しかし、根っから我慢強い男ですし、言い訳も一切口にしないタイプですので、もしかすると、それが断腸につながっていったのかもしれません。 ただ、やるだけのことはやったのですから、今は全てを忘れて、ゆっくりと休んでほしいというのが、弟としての思いです。-----------------------------------------(引用終わり)-----以上、「橋本大二郎です」2006/6/15よりhttp://daichanzeyo.cocolog-nifty.com/0403/2006/06/post_36b5.html今日はこの辺で。

2019.05.13

コメント(0)

-

令和の典拠と江戸の研究。

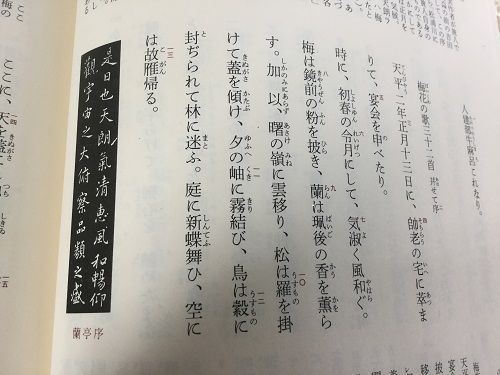

しつこく、新元号「令和」の話を。 今回、元号の典拠として歴史上の初めて日本の古典として採用された『萬葉集』の「梅花歌丗二首并序」、ですが、一般書を開くと、中国古典との関係を説明する文章が多いです。例えば、図書館などではおそらく最もポピュラーな小学館の新編日本古典文学全集などでも、有名な「蘭亭序」の画像を並べて、「梅花歌丗二首并序」の引用元であることを強調しています。この種の研究で有名なのは江戸期の契沖の『万葉代匠記』。❝此(序ノ)発端ハ義之カ蘭亭序ニ、永和九年、歳在癸丑、暮春之初、會于會稽山陰之蘭亭、修禊事也トカケルニ效ヘル欤。篇中ニ彼記ノ詞モ見エタリ。萃ハ孟子云。出於其類,拔乎其萃。注曰。萃(ハ)聚也。師は帥ニ改ムルヘシ。于時初春令月氣淑風和、張衡歸田賦云。仲春令月時和氣淸。蘭亭記云。是日也天朗気清、恵風和暢。杜審言詩云。淑氣催黄鳥。梅披鏡前之粉ハ、宋武帝女壽陽公主人臥含章簷下。梅花落公主額上、成五出花。拂之不去。自是後有梅化粧。珮後之香。未考得。」(以下略)(以上岩波書店刊「万葉代匠記」『契沖全集 第三巻』より)契沖が引用元として指摘しているのが、『文選』の中の張平子(張衡)の「帰田賦(きでんのふ)」、王羲之の「蘭亭集序(蘭亭記)」、杜審言の「和晋陵陸丞早春遊望」の三作です。 対比すると、 于時 初春令月 気淑風和(『萬葉集』「梅花歌丗二首并序」) 於是 仲春令月 時和氣清(『文選』「帰田賦」)是日也 天朗気清 恵風和暢 (『蘭亭集序』) 淑氣催黄鳥(『和晋陵陸丞早春遊望』)となります。全体を見ると『蘭亭集序』の影響が大きいと感じますが、「令和」の引用部分は「帰田賦」で確定でしょう。 『雨月物語』で有名な上田秋成も帰田賦との関係を指摘しています。❝帰田賦、仲春令月、時和気清。宋武帝女壽陽公主人臥含章簷下。梅花落公主額上、成五出花。払之不去。自是後有梅化粧。此公主を銀公と云し事、物に見ゆ。(中央公論社刊「楢の杣(ならのそま)」『上田秋成全集 第二巻 萬葉集研究篇一』)❞ ❝◯帰田賦。仲春令月。時和気清。◯鏡前之粉。宋武帝女。寿陽公主。日賦含章。簷下梅花。落公主額上。成五出花。払之不去。自是後有梅化粧。(中央公論社刊「金砂(こがねいさご)」『上田秋成全集 第三巻 萬葉集研究篇二」)❞・・・この種の研究は江戸の頃には盛んなようでして、今回の元号の騒動の200年以上前から「ここは『文選』でしょ」と、ほぼ判明していたようです。まぁ、慶雲、神護景雲、嘉祥、元慶、延長、貞元、永観、元仁、保延、建仁、建永、文暦、延応、興国、建徳、康応、長享、明応、元亀、天正、元文、寛延、安永、享和、慶応と、これまで20数回(並列を含めて)元号の典拠となった『文選』を無視して『萬葉集』とするのは、伝統の破棄と言っていいでしょう。あとで追記します。

2019.04.05

コメント(0)

-

先達はあらまほしきことなり。

今回の元号の「令和」の典拠であると政府が主張していた『萬葉集』の巻五、「梅花歌丗二首」の該当箇所を、『日本古典文学大系』で調べてみると、注釈にこう書いてありました。❝この序の作者については、大伴旅人説・山上憶良説・何某官人説などがある。序の文章構成は、王羲之の蘭亭集序のほかに唐詩の詩序をもまねている。❞❝梅は鏡の前の白粉(おしろい)のように白く咲いている。この出典を代匠記は宋書の宋武帝女寿陽公主の梅花粧の記事によるとしている。しかしこの梅花の粧の出典では、この場合は適当でない。「鏡前之粉」は、「鏡前飄落粉、琴上響余声」(梁何遜、詠春風)の如く、佳人の鏡前の白粉を意味し、ここでは梅の白さを白粉の白さにたとえた情景である。梁簡文帝の梅花賦「争楼上之落粉」や陳後主の楽府梅花落の「払妝疑粉散」もその例。漢詩の表現をまねたもので、確実な出典はない。❞(岩波書店刊 『日本古典文学大系5 萬葉集二』 巻第五 p.72より)『萬葉集』巻五を読めば、普通分かると思いますが、あれだけ漢籍の影響の強い部分を引用しておいて「典拠は日本の古典」などとは、主張できるものではありません。一般の本でも、当該部分についてちゃんと「漢籍の書物の模倣」として指摘しています。日本の古典が由来だとしたいのなら、他にもあったはずなのに、なぜ、指摘を無視して漢籍由来の文言だらけの文章から元号案を抽出したのか?民間で使用するだけでなく、令和の名は次期天皇となられる皇太子殿下は即位中も、即位後もこの名前を使用されます(好むと好まざるとにかかわらず)。それを知ったうえで行われているはずなのに、全くでたらめな今回の元号の選考に、政府の皇室に対する悪意すら感じます。歴史学を専攻している皇太子殿下への当てつけでしょうか?無知で済まされる話でもないので、今後の検証が必要でしょう。今日はこの辺で。

2019.04.03

コメント(2)

-

『文選』を読まずに元号が作れる時代。

元号が「令和(れいわ)」と決まったようです。一部で報道されていたとおり、平安時代から連綿と続いていた中国古典からの出典ではなく、『万葉集』からでした。ただし、引用元が『万葉集』の「巻五」の❝初春の令月にして、気淑(よ)く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫らす❞ということで、ちょっと「?」がついていました。万葉集というと「万葉仮名」のイメージですが、今回の「令和」の出典とされている巻五は漢文の影響を受けたものが多く、場所を聞くだけで日本オリジナルとは到底想像できない箇所です。当ブログでも触れた『抱朴子』の引用の多い山上憶良の『沈痾自哀文(ちんあじあいぶん)』もこの巻五にあります。参照:憶良の病と『抱朴子』。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201410260000/ようやく報道ベースでもこの問題を取り上げられるようになってきたのでメモ。-----(引用はじめ)----------------------------------------------令和の出典、漢籍の影響か 1~2世紀の「文選」にも表現 毎日新聞2019年4月1日 20時54分(最終更新 4月1日 21時22分) 初の「和風元号」の出典となった「万葉集」の「初春令月、気淑風和」との文言について、複数の漢学者らから、中国の詩文集「文選(もんぜん)」にある「仲春令月、時和気清」の句の影響を受けているとの指摘が出ている。 万葉集が8世紀末ごろの成立とされるのに対し、中国の美文をまとめた「文選」は6世紀に成立。7~8世紀の遣隋使(けんずいし)・遣唐使が持ち帰ったとみられ、日本でも文章を作る上での最高の模範とされた。「仲春」の句は、1~2世紀の文人政治家の張衡(ちょうこう)の作品。張衡は地震計の作製など科学者の先駆としても知られる。 万葉集と文選の当該部分は、初春と仲春と時期がやや違うが、「令月」との表現や、陽気の説明の「和」が一致する。 平安前期ごろまでに成立した日本書紀をはじめとする古典は、中国古典の表現を元にして書かれた部分が多いとされる。元号の出典にする場合、「中国の古典の表現を孫引きすることになる」との指摘が出ていた。だが、元号に詳しい所功・京都産業大名誉教授は「日本人は外国から取り入れたものを活用してきたわけで、単なるまねではなく、自分たちのものとして利用してきた」と評価する。 中国古典学の渡辺義浩・早稲田大教授は、文選の句について「意味は万葉集と基本的に同じ。文選は日本人が一番読んだ中国古典であり、それを元として万葉集の文ができていると考えるのが普通」と指摘する一方、「東アジアの知識人は皆読んでいた。ギリシャ、ローマの古典を欧州人が自分たちの古典というのと同じで、広い意味では日本の古典だ」と意義づける。 今回初めて漢籍から選ばれなかったことに関し、中国哲学の宇野茂彦・中央大名誉教授は「日本の文化というのは漢籍に負うところが非常に多い。文化に国境は無い。漢籍を異国の文化だと思わないでほしい」と語る。 政府は「文選」が原典に当たるかなどについて評価は避けている。 今回の出典についてどう評価するか。江戸末まで改元時に公家らが行った審議「難陳(なんちん)」で、中国古典だけでなく日本書紀も引用されたことがあったことを先月論文で初めて指摘した水上雅晴・中央大教授は「文選との類似性が考えられ、隠れた典拠にやはり漢籍があることになる」としつつ、「日本で1300年以上使い続けられている元号の典拠がはじめて国書になったのだから、『令和』は画期的な年号と言える」と意義づける。 水上教授は、江戸時代末に「令徳」の元号案が出た際、「徳川に命令する」という意味にも読めることから幕府が撤回させた、と不採用の経緯を指摘する。 過去のこのような事案は、公家らが多数の記録を残したおかげで判明した。今回の有識者懇談会での審議のあり方などに問題はなかったのか。平成改元の記録未公開をどう考えるか。水上教授は「改元手続きについては、慌てて準備するのではなく、制度をきちんと整えることを考えるべきだ。『令和』改元からは、いつ公表するかは別問題として、細部に至るまでの記録をしっかり残してほしい」と要望した。【畠山哲郎、竹内麻子】 ----------------------------------------------(引用終わり)-----・・・『文選』は、日本人の基礎教養の一つであり、日本の元号の典拠としては『書経』、『易経』に次いで三番目に多い書物です(最近の元号では「慶応」の典拠)。❝ひとり、燈のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とするぞ、こよなう慰むわざなる。文は、文選のあはれなる巻々、白氏文集、老子のことば、南華の篇。この国の博士どもの書ける物も、いにしへのは、あはれなること多かり。(『徒然草』第十三段)❞→ 燈火の下で一人、書物を広げて知らない世界の人を友とするのは、この上もない安らぎだ。文では『文選』の感銘深い巻々、『白氏文集』、『老子』、『荘子』。日本の博士たちが書いたものでも、古いものであれば深みのあるものが多い。『文選』のチェックすらしていないなどというのは、ミスとしてもあまりにもお粗末。Wikipediaのコピペしただけの学生のレポートにA評価を与える教授に等しいです。さすがにこの典拠は訂正すべきでしょうね。今日はこの辺で。

2019.04.01

コメント(2)

-

山中教授と「塞翁が馬」。

明日、新しい元号が発表されるんだそうで。今回の元号の選考に関しては、安倍内閣ということもあり、中国古典や中国文学の専門家の数も削減され、平安以来続いてきた中国古典からの出典という元号の伝統が断絶される可能性も報道されています。また、今回の「元号に関する懇親会」のもメンバーにも中国古典に造詣のありそうな方が少ないですが、そのなかで、中国古典のお話を好んでなさる方がいらっしゃいます。京都大学のips細胞研究所所長で、ノベール生理学・医学賞を受賞された山中伸弥教授です。参照:「平成27年度近畿大学卒業式」iPS細胞研究所 山中伸弥教授メッセージhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=m0OqmlwJfMI・・・山中教授が好んで使うのは『淮南子(えなんじ)』の有名な寓話「塞翁が馬」のお話です。-----(以下引用)--------------------------------------------- ということで、卒業生の皆さん、今日、皆さんに私の大好きな中国のことわざをお伝えしたいと思います。それは、「人間万事塞翁が馬(じんかんばんじさいおうがうま)」。略して「塞翁が馬」。こういうことわざです。 「塞翁が馬」塞というのは、お城です。中国のお城の近くの村に、「塞翁」の翁というのは「おきな」おじいさんですね。おじいさんが、いたらしいです。そのおじいさん、唯一の財産は、一頭の馬。そして、一人息子さんと住んでおられたらしいです。 ところがある日、その唯一の財産の馬が逃げてしまいました。すぐ、村人たちが集まってきて、おじいさんを「大変ですね」と慰めにきました。でも、おじいさんは冷静に「いやいや、これは何か良いことの始まりかもしれない」と言いました。 そうすると、2,3日すると、その馬が帰ってきて、しかも、その馬よりもさらに良い名馬を一緒に連れて帰ってきました。すると、村人はまたすぐ集まってきて「いやーおじいさん素晴らしい。良かったですね」とやってきました。でも、またおじいさんは「いやいや、これは何か悪いことの始まりかもしれない」と。すると、その息子さん、やってきた名馬に乗っていましたが、落っこちてしまって、足を複雑骨折してしまって、歩けなくなってしまいました。 また村人がやってきて「おじいさん、えらい災難ですね」とやってきました。しかし、おじいさんは「いやいや、これはなにかいいことかもしれない」と。しばらくすると、戦争が起こりました。村の若者は、ほとんど全員が死んでしまいました。でも、おじいさんの一人息子は、脚を怪我して歩けなかったので、戦争に行かずに生き残れました。 そういう話らしいです。村人の様に、一喜一憂するのではなくて、おじいさんの様に、こうどっしり構えよう。そういう意味だと思います。---------------------------------------------(引用終わり)-----参照:「塞翁が馬」から生まれた/山中伸弥 iPS細胞研究所長 (動画&全文)https://kindaipicks.com/article/000441内容それ自体も、スティーブ・ジョブズの有名なスピーチと大変よく似ています。実は、現代でいうところの「偶然性」は、タオイズムを語るうえで重要な命題です。参照:スティーブ・ジョブズと禅と荘子 その5。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5177/❝夫禍福之轉而相生、其變難見也。近塞上之人有善術者、馬無故亡而入胡。人皆吊之。其父曰「此何遽不為福乎?」居數月、其馬將胡駿馬而歸。人皆賀之。其父曰「此何遽不能為禍乎?」家富良馬、其子好騎、墮而折其髀。人皆吊之。其父曰「此何遽不為福乎?」居一年、胡人大入塞、丁壯者引弦而戰、近塞之人、死者十九、此獨以跛之故、父子相保。故福之為禍、禍之為福、化不可極、深不可測也。』(『淮南子』人間訓)❞→幸福が不幸に、不幸が幸福に転じる人間社会のありようは、その変化を見極めるのが難しい。城砦の近くによく道術をわきまえた人がいた。その人の馬が勇壮な胡の国に逃げてしまった。人々は皆彼に同情した。するとその人は「このことが幸福に転じるかどうか分からないさ」と呟いた。数ヶ月経ってみると、逃げ出したはずの彼の馬が、胡の国の駿馬を何頭か連れ立って帰ってきた。人々は皆彼をお祝いした。すると彼は「このことが不幸に転じるかどうかわからないさ」と呟いた。駿馬のおかげで家は豊かになり、彼の息子は騎馬が巧みになったが、ある時息子が落馬して骨を折る大怪我をした。人々は皆彼に同情した。すると彼は「このことが幸運に転じるかどうか分からないさ」。一年ほど経って、胡の国の兵が城砦に攻め上ってきた。城砦の若者は全て駆り出され、十人のうち九人が命を落とすほどの激戦の末、城砦は辛くも守られた。大怪我をおった彼の息子は、徴兵されず息子の命は奪われずに済んだ。幸福が不幸となり、不幸が幸福となる、その変化は見極めがたく、又、推し量り難いものである。・・・『淮南子』は、『日本書紀』の天地開闢や「民のかまど」のお話のネタ元でもありますが、日本人が最初に出会った中国古典の中の一冊です。参照:『淮南子』と『日本書紀』 ~天地開闢~https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5187/参照:「民のかまど」と中国古典。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5190/山中教授がおっしゃる、「一喜一憂しないという態度」を、はっきりと示しているのは『荘子』もまた同じです。たとえば、朝三暮四のお話もその一例です。参照:荘子と進化論 その207。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201811100000/偶然、といえば、山中教授と同じ京都大学出身でノーベル賞を受賞した湯川秀樹さんも、素粒子理論について『荘子』の渾沌の寓話で説明をすることがありますし、山中教授がされている夢の話なども、夢の中のアイディアを活用する湯川さんの逸話とも重なります。タオイズムというのは、理系と相性がいいとつくづく思います。参照:湯川秀樹と渾沌。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5118/参照:長岡半太郎と荘子 その2。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5117/今日はこの辺で。

2019.03.31

コメント(0)

-

王安石が綴る元日。

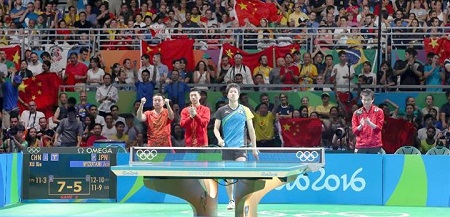

明けまして王安石です。今回は、王安石の漢詩から11世紀、今から950年ほど前のお正月の様子について。『元日』 王安石爆竹声中一歳除 爆竹の声中一歳を除(つ)き 春風送暖入屠蘇 春風は暖を送りて屠蘇(とそ)に入らしむ 千門万戸曈曈日 千門万戸 曈曈(とうとう)たる日 総把新桃換旧符 総て新桃(しんとう)を把(と)って旧符に換ふ 爆竹の音の中一年が過ぎ新春の風は屠蘇の中にぬくもりを運ぶ千門万戸を初日の陽光が照らすその日に新しい桃符をすべて旧年のものと取り換える参照:中国アニメ『元日~ 中国唱詩班~』日本語字幕付きhttps://www.youtube.com/watch?v=UUjmqkhuLw0&list=PLc2MAB7JH4M0-ik0A7BL6eZuJ_G3KnYRX「爆竹」「屠蘇」「桃符」と、荊楚歳時記に描かれている事物が全て描かれているので、あとで該当の記事に足します。もちろん、これらの風俗は旧暦の正月の出来事です。あしからず。参照:『荊楚歳時記』の正月https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5206/次はちゃんと更新するはず。今日はこの辺で。

2019.01.02

コメント(0)

-

荘子と進化論 その207。

ちょっと気になったので。-------(引用始め)------------------------------------------------サルが“ストライキ” 餌への不満爆発、山にこもる 大分の高崎山 2018年11月08日 06時00分 大分市の高崎山自然動物園で、餌をやる寄せ場にサルが現れなくなっている。サル数を抑制しようと餌の量を年々減らしてきた園に対し、不満を募らせたサルが山奥に引きこもり“ストライキ”に打って出たのが原因で、群れの力関係も影響しているとみられる。書き入れ時の7、8月の来園者は例年より計1万人以上も減り、普段は穏やかな園で緊張感が高まっている。 園によると、高崎山はもともと農作物を荒らす野生のニホンザルに餌付けし、観光資源にした施設。山にはB群(約640匹)とC群(約590匹)が生息し、寄せ場には午前にC群、午後にB群が現れるのが一般的だった。 異変が顕著になったのは今春以降。C群は毎月10日ほどの“欠勤”が続き、9月は連続11日を含む22日間、10月も12日間、姿を見せなかった。B群も来ない日があるほか、わずかな時間で山に帰っていくなど、不安定な状態が続いている。 園では、一時2千匹を超えたサルを800匹まで減らそうと、約30年前から1匹あたりの餌を少しずつ減量。B群で「餌への不満が爆発した」(職員)ため、餌が豊富な夏から秋にかけて山奥に引きこもるようになったと推察している。さらに餌場を広げようと山の外に出る様子も目撃され、寄せ場に来た時に木の実をたくさん頬張っているサルも確認されている。 C群は、かつてのリーダー格が恋人を求めて次々にB群に入ったため、急激に弱体化。2016年以降、山の木の実などが減る冬場はB群が寄せ場を占拠するようになった。近づけなくなったC群は「寄せ場に来る習慣自体、なくなった可能性がある」という。 サルの減少に伴い来場者は大幅減。7月は1万4166人(前年同月比4573人減)、8月は3万1290人(同6758人減)、9月は1万3421人(同4059人減)となった。園は今夏、デザートの芋を「紅あずま」などのブランド芋に変え、「スイーツの魅力」でサルを誘ってきたが、結果には結びついていない。 さらに園が懸念するのはC群の消滅だ。今の群れの様子は、覇権争いに敗れて寄せ場に来なくなり、02年に消滅を確認したA群と似ているという。C群には、英国の王女と同名で有名になり、「選抜総選挙」で連覇した人気者のシャーロットもいる。 A群が消滅した直後には、園を去ったサルが付近の畑などで農作物を食べる「猿害」が多発しており、同様の事態も心配している。 サルたちの今後の動きは予断を許さない。園側は「慎重に経過を観察しながら対策を考えるしかない」と気をもんでいる。=2018/11/08付 西日本新聞朝刊=------------------------------------------------(引用終わり)------参照:サルが“ストライキ” 餌への不満爆発、山にこもる 大分の高崎山 西日本新聞https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/463831/道家思想を代表する成語、「朝三暮四」を想起させるニュースです。「朝三暮四」は『列子』と『荘子』の両方にあるんですが、今回は両方とも。❝宋有狙公者,愛狙,養之成群,能解狙之意。狙亦得公之心。損其家口,充狙之欲。俄而匱焉,將限其食。恐衆狙之不馴於己也,先誑之曰「與若茅,朝三而暮四,足乎。」衆狙皆起而怒。俄而曰「與若茅,朝四而暮三,足乎。」衆狙皆伏而喜。物之以能鄙相籠,皆猶此也。聖人以智籠群愚,亦猶狙公之以智籠衆狙也。若實不虧,使其喜怒哉。(『列子』黄帝第二)❞→宋国に猿回し・狙公(そこう)という者がいた。猿を愛して群れを養い、猿の考えを理解することができた。猿たちもまた彼の心を理解していた。狙公は自らの家計を削ってでも、猿たちの腹を満たそうとしたが、ある時それも難しくなり、猿たちの餌を減らそうとした。狙公は猿たちが自分の言葉に従わないことを恐れて先に欺いて言った「お前たちにトチの実をやるのは朝に三個、夕方に四個で足りるか?」と。それを聞いてサルたちはみな怒り出した。そこですぐに「お前たちにトチの実をやるのは朝に四つ、夕方に三つで足りるか?」と言うと、今度はサルたちがみな伏して喜んだ。物事というのはおおよそこのような丸め込む話が多いものだ。 聖人が英知を以て衆愚を丸め込むのも、狙公がサルの群れを丸め込むのと同じような道理だ。実質はなんら変わらないのに、他人を喜ばせたり怒らせたりするのだ。・・・『列子』で言っているのは、たとえば、こういうことです。 --------(引用始め)---------------------------------------------------統計所得、過大に上昇 政府の手法変更が影響 2018年09月12日 06時00分 政府の所得関連統計の作成手法が今年に入って見直され、統計上の所得が高めに出ていることが西日本新聞の取材で分かった。調査対象となる事業所群を新たな手法で入れ替えるなどした結果、従業員に支払われる現金給与総額の前年比増加率が大きすぎる状態が続いている。補正調整もされていない。景気の重要な判断材料となる統計の誤差は、デフレ脱却を目指す安倍政権の景気判断の甘さにつながる恐れがある。専門家からは批判が出ており、統計の妥当性が問われそうだ。 高めになっているのは、最も代表的な賃金関連統計として知られる「毎月勤労統計調査」。厚生労働省が全国約3万3千の事業所から賃金や労働時間などのデータを得てまとめている。1月に新たな作成手法を採用し、調査対象の半数弱を入れ替えるなどした。 その結果、今年に入っての「現金給与総額」の前年比増加率は1月1・2%▽2月1・0%▽3月2・0%▽4月0・6%▽5月2・1%▽6月3・3%-を記録。いずれも2017年平均の0・4%を大きく上回り、3月は04年11月以来の2%台、6月は1997年1月以来21年5カ月ぶりの高い伸び率となった。安倍政権の狙い通りに賃金上昇率が高まった形だ。 しかし、調査対象の入れ替えとならなかった半数強の事業所だけで集計した「参考値」の前年比増加率は、1月0・3%▽2月0・9%▽3月1・2%▽4月0・4%▽5月0・3%▽6月1・3%-と公式統計を大きく下回る月が目立つ。手法見直しで、計算の方法を変更したことも誤差が生じる要因とみられる。 誤差に対しては、経済分析で統計を扱うエコノミストからも疑義が相次いでいる。大和総研の小林俊介氏は「統計ほど賃金は増えていないと考えられ、統計の信頼性を疑わざるを得ない。報道や世論もミスリードしかねない」と指摘。手法見直し前は誤差が補正調整されていたことに触れ「大きな誤差がある以上、今回も補正調整すべきだ」と訴える。 厚労省によると、作成手法の見直しは調査の精度向上などを目的に実施した。調査対象の入れ替えは無作為に抽出している。見直しの影響で増加率が0・8ポイント程度上振れしたと分析するが、参考値を公表していることなどを理由に「補正や手法見直しは考えていない」(担当者)としている。 =2018/09/12付 西日本新聞朝刊=--------------------------------------------------(引用終わり)-------- 参照:統計所得、過大に上昇 政府の手法変更が影響 専門家からは批判もhttps://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/448833/次に『荘子』の朝三暮四を。 ❝可乎可,不可乎不可。道行之而成,物謂之而然。惡乎然、然於然。惡乎不然、不然於不然。物固有所然,物固有所可。無物不然,無物不可。故為是舉莛與楹,厲與西施,恢恑憰怪,道通為一。其分也,成也。其成也,毀也。凡物無成與毀,復通為一。唯達者知通為一,為是不用而寓諸庸。庸也者,用也。用也者,通也。通也者,得也。適得而幾矣。因是已。已而不知其然,謂之道。勞神明為一,而不知其同也,謂之朝三。何謂朝三。曰狙公賦芧,曰「朝三而莫四。」衆狙皆怒。曰「然則朝四而莫三。」衆狙皆悅。名實未虧,而喜怒為用,亦因是也。是以聖人和之以是非,而休乎天鈞,是之謂兩行。(『荘子』斉物論 第二)❞→一般的に可とされるものが可となり、不可とされるものが、不可となる。道(tao)は、その対象を通じて成り、物は名前を呼ばれて然りとなる。どうしてそうなるのか?それはそうなるべくしてそうなっているのである。どうしてそうならないのか?それはそうならざるべくして、そうならないのである。物はそうなるべくしてそうなる要素があり、本質的にそうなるべき要素を備えている。したがって、すべての物はあるがままの状態で不可なるものはなく、すべての物は可なのである。 茎と柱、ハンセン病患者と伝説の美女・西施、珍しい物と怪しげな物は、道を通じて全てが一である。分裂は完成であり、完成は破壊の始まりである。おおよそ、物が完成した状態であれ、破壊された状態であれ、道においては一である。万物が一であるのは、ただ叡智と共にある人にしか知ることはできず、その人は自分の知見を用いず、全てをあるがままの中庸に委ねる。庸とは用であり、用とは通であり、通とは得である。自適し、自得すれば道(tao)に近づく。あるがままの状態で、人為を加えず、自然の成り行きに任せる。それでいて、そのときに意識を働かせない。これを道(tao)という。精神を議論や分別に使い果たし、本質の一たることを見抜けない、これを「朝三」という。 なぜ「朝三」というのだろう?それには、こんな話がある。狙公(そこう)という猿回しの男が猿たちの前で「朝にはトチの実を三つ、夕方にはトチの実を四つあげよう」と言ったところ、猿たちは怒り出した。そこで猿回しの男は猿たちに「ならば、朝は四つ、夕方には3つでどうだ?」というと猿たちは喜んだ。数字と内容をもてあそび、猿回しの男は猿たちの喜怒を利用してる。これは、猿の本性を見抜いてそうするのである。さればこそ、聖人と言われる人は、事物に囚われず、是非の調和につとめ、自然の成り行きに任せるが、これを両行という。・・・『列子』の場合には、猿回しと猿との間の騙し騙される関係性が強調されており、『荘子』場合には、<道>や<一>といった荘子の思想の根本的なテーマの中に組み込まれています。『荘子』の「朝三暮四」は斉物論の最後「胡蝶の夢」まで繋がっていく部分ですので、いわゆる故事成語としては『列子』的な使われ方の方が多いと思います。 参照:朝三暮四の認識論。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5101/今日はこの辺で。

2018.11.10

コメント(2)

-

金庸先生が亡くなった。

飛雪連天射白鹿笑書神俠倚碧鴛Wikipedia 金庸https://ja.wikipedia.org/wiki/金庸先生、ありがとうございました。

2018.10.31

コメント(0)

-

荘子と進化論 その206。

荘子です。❝子祀、子輿、子犁、子來四人相與語曰「孰能以無為首,以生為脊,以死為尻,孰知生死存亡之一體者,吾與之友矣。」四人相視而笑,莫逆於心,遂相與為友。俄而子輿有病,子祀往問之。曰「偉哉。夫造物者,將以予為此拘拘也。曲僂發背,上有五管,頤隱於齊,肩高於頂,句贅指天。」陰陽之氣有沴,其心閒而無事,跰足而鑑於井,曰「嗟乎。夫造物者,又將以予為此拘拘也。」(『荘子』(大宗師第六))❞→子祀(しき)、子輿(しよ)、子犁(しり)、子來(しらい)の四人が共に語り合っていた「無を頭と為し、生を背中と為し、死を尻と為すようなことを誰ができるだろうか?生死存亡を一体のものとを知る者がいるのだろうか?我々はそういった人物と友諠を結びたいものだ。」四人はお互いに見合ってから笑い、すっかりうちとけて友人同士であることを認めた。その後、子輿(しよ)が病を患った。子祀(しき)が見舞いに行って様子を尋ねたところ、子輿(しよ)は言った。「偉大なるかな。造物者よ、私の身体をこんなにまでひん曲げてしまった。背中はせむしとなるわ、五管は頭の上につくわ、あごはへそを隠すほどに垂れるわ、肩は頭より突き出すわ、挙句に髻は天を向いてしまっている。」陰陽の氣が乱れてそのようになったが、子輿の心は落ち着いたままであった。彼は足を引きずって井戸を覗き込み、自分の姿を眺めながら言った。「ああ。かの造物者は私の身体をこんなにまでひん曲げてしまった。」今日は、「造化(ぞうか)」について、もう少し。『荘子』『列子』には、「造化」という存在につて幾つか記述があります。単純に「化」と言う場合もありますが、『荘子』では「造物者」という言い方もしています。造化は人間の身体な変化だけでなく、精神的な変化にもその影響を及ぼします。 ❝子祀曰「汝惡之乎。」曰「亡,予何惡。浸假而化予之左臂以為雞,予因以求時夜。浸假而化予之右臂以為彈,予因以求鴞炙。浸假而化予之尻以為輪,以神為馬,予因以乘之,豈更駕哉。且夫得者時也,失者順也,安時而處順,哀樂不能入也。此古之所謂縣解也,而不能自解者,物有結之。且夫物不勝天久矣,吾又何惡焉。」俄而子來有病,喘喘然將死,其妻子環而泣之。子犁往問之曰「叱、避、、無怛化。」倚其戶與之語曰「偉哉造物。又將奚以汝為、將奚以汝適、以汝為鼠肝乎、以汝為蟲臂乎。」(『荘子』(大宗師第六))❞→「お前は造化を憎むのかね?」と子祀(しき)が尋ねたので、彼は答えた「そんなことはないな、なんで私が憎む道理があろうか。造化の力が私の左ひじを鶏に変えるのならば、私は鶏として時を告げよ。造化の力が私の右ひじを弾弓に変えるのならば、私はそれでフクロウを落として焼き鳥にしてしまおう。造化の力が私の尻を車輪に変えて、私の心を馬にしてしまうのならば、君を乗せてどこかへ繰り出そう。馬車をあてにする必要はないさ。それに、時が来たら生まれ、時が来たら死ぬ。この命に順えば、哀楽の感情なんてつけ入る隙はない。古人の言った県解の境地だ。自分を解放できないのは、外物の形に囚われているからだ。物が天の理に勝てないのは、今に始まった話ではない。どうして私が造化を憎むなんてことがあるだろう。」急に子來が病に倒れた。息も絶え絶えになり死を迎えそうな子來を取り囲んで妻子が泣き出したことろ、子犁が彼らに向かって言った。「シッ!下がりなさい造化を脅かすんじゃない。」戸のそばから子來に向かって話しかけた。「偉大なるかな、造物者は。お前をどこに連れて行こうとしているのだろう?お前を鼠の肝にするのだろうか?お前を虫の肘にするのだろうか。」この『荘子』の内篇「大宗師篇」には、宗教的な表現が非常に多いんですが、一神教と相通じるような箇所も見受けられます。 ❝子來曰「父母於子,東西南北,唯命之從。陰陽於人,不翅於父母,彼近吾死而我不聽,我則悍矣,彼何罪焉。夫大塊載我以形,勞我以生,佚我以老,息我以死。故善吾生者,乃所以善吾死也。今之大冶鑄金,金踊躍曰『我且必為鏌鋣』,大冶必以為不祥之金。今一犯人之形,而曰『人耳人耳』,夫造化者必以為不祥之人。今一以天地為大鑪,以造化為大冶,惡乎往而不可哉。成然寐,蘧然覺。」(『荘子』(大宗師第六))❞→子來は言った「子が父母に言われたのならば、東西南北のどこにでも、命じられるままに行く。陰陽のはたらきと人との関係は子と父母の間柄と比べるべくもない。かの造化が私を死に誘おうとするのにそれを聞かないのならば、私が強情なだけだ。造化に何の罪があろうか。天地は我を載せるために身体を与え、私を働かせるために生を与え、私が永遠には働けぬよう老いを与え、私を安息にするよう死を与える。すなわち、生を善しとするということは、死を善しとするということである。今、偉大な鋳物師が青銅を溶かして剣を作っているとき、ドロドロになっている青銅が「どうか私を伝説の名剣である鏌鋣の剣(ばくやのつるぎ)にしてください」と叫んだとしよう。鋳物師は「できの悪い青銅だな」と思うことだろうよ。人だって同じように死ぬ間際になって「人間だ、人間以外に生まれたくない。」といえば、造化は「できの悪い人間だ。」と思うだろうよ。天地は大きな炉、造化は鋳物師だとすれば、次なる生はどんな形であったとしても構わないさ。身も心も安らかに眠り、ゆっくりと目覚めるだけだ。」ここまでで一連の造化のお話。最後の鋳物師の例え話などは、生まれ変わりの思想とも読めます。人間の身体が鶏となったり、弾弓になったり、虫になったり。特に最後の「成然寐,蘧然覺。(安らかに眠り、ゆっくりと目覚めるだけだ。)」という部分などは、胡蝶の夢とも対応するところですが、カフカがいかにして『荘子』の影響を受けたのかがよく分かる部分だと思います。参照:カフカと荘子。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5106/で、今回は、「浸假而化予之尻以為輪,以神為馬,予因以乘之,豈更駕哉。(造化の力が私の尻を車輪に変えて、私の心を馬にしてしまうのならば、君を乗せてどこかへ繰り出そう。馬車をあてにする必要はないさ。)」のお尻を車輪にする方です。Lady Gaga-Born this way https://www.youtube.com/watch?v=xl0N7JM3wZk2011年に大ヒットしたレディ・ガガの❝Born this way❞って荘子っぽいんです。特に、サビが荘子の言っている「懸解の境地」にやたら近いんです。ちなみに「懸解」というのは、「天帝の軛から解放された人」くらいの意味です。『適來、夫子時也。適去、夫子順也。安時而處順、哀樂不能入也、古者謂是帝之縣解。』(『荘子』養生主 第三) →彼がたまたま生まれたのはその時に巡りあったからであり、彼がたまたまこの世を去るのは、彼がその順に従ったまでのこと。天の道理にしたがって、時に安んじれば、哀楽の入り込む隙はない。古人はこれを天帝から解放された縣解の境地と言ったのだ。参照:人間万事、ツァラトゥストラの偶然。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5090/「時に安んじて順に處(お)れば、哀楽も入る能(あた)わず」。「人はどう生まれ、どう死ぬのか」なんていう事柄は、哲学的な命題としては必要ですが、これを完全に把握するということは不可能です。我々は選択権をもって生を得たわけでもないし、人の死の日時を予言する帳簿をもっているわけでもありません。そういう重要なことについて人間は一喜一憂しがちですが、いくら喜んだり憂いたりしても、いくら他人の論評を聞いたとしても、結果が変わるわけでもないんですよね。上記の荘子の言葉は「いかなる運命をも受け入れて、あとは今ある現実を生きる。」くらいの意味だと私は解釈しています。❝I’m beautiful in my wayCause God makes no mistakesI’m on the right track babyI was born this wayDon’t hide yourself in regretJust love yourself and you’re setI’m on the right track babyI was born this way(上記「Born this way」より)❞(私はこのままで美しいだって、神はミスを犯さないから私は今正しい道にいるbaby,私はこうやって生まれたの自分を隠したり、後悔なんてしないでただ、自分を信じてあげて私は今正しい道にいる私はこうやって生まれたの)参照:Lady Gaga with Maria Aragon / Born This Way LIVE レディーガガhttps://www.youtube.com/watch?v=TH4NLl3REN4❝You’re black, white, beige chola descentYou’re Lebanese, You’re OrientWhether life’s disabilitiesLeft you outcast, bullied or teasedRejoice and love yourself todayCause baby you we’re born this way(同上)❞(あなたが黒人だろうと白人だろうとベージュだろうと、混血(チョーラ)だろうとレバノン人だろうと 東洋人だろうと障碍者であろうと 仲間はずれにされていじめられようと今日一日自分を受け入れて愛してあげてbaby,だってあなたはこうやって生まれたの)❝No matter gay, straight, or biLesbian, transgendered lifeI’m on the right track babyI was born to survive(同上)❞(ゲイでもストレートでもバイでもレズでもトランスでも関係ないわ私は今正しい道にいる私は生き抜くために生まれたの)この❝Born this way❞は、マイノリティの人びとの応援歌でもあるわけですが、レディーガガは『聖書』の記述を根拠に、キリスト教徒が歴史的に迫害してきた同性愛者に対してもエールを送っています。語彙そのものはキリスト教徒っぽいんですが、実は内容は挑戦的です。参照:戦国日本とソドムの罪。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201806110000/-----(引用始め)---------------------------------------------ローマ法王、同性愛男性に「神があなたをそのようにつくった」 ローマ(CNN) ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王が同性愛者の男性に、創造主である神が「あなたをそのようにつくった」との言葉をかけ、性的指向は「問題ではない」と言明したことが分かった。 チリのカトリック聖職者らによる性的虐待問題をめぐり、先月バチカンで法王と面会した虐待被害者の1人、ホアン・カルロス・クルーズさんが、CNNとのインタビューで語った。 クルーズさんは法王と3日間にわたって面会した。この中で自身が同性愛者だと告げると、法王は「それは問題ではない。神はあなたをこのようにつくり、このままのあなたを愛している」「あなたも自分自身を愛しなさい。人々の言うことを心配してはいけない」と話したという。 同性愛を「客観的な逸脱」と見なすローマ・カトリック教会の立場とは、一線を画した発言といえる。 バチカンの報道官は21日、CNNの取材に対し、「法王の個人的な会話については通常コメントしない」との方針を示した。 クルーズさんを虐待した人物は2011年、バチカンで有罪を言い渡されている。 チリのカトリック教会では性的虐待問題の発覚を受け、34人の司教全員が先週、辞任を申し出た。---------------------------------------------(引用終わり)-----参照:ローマ法王、同性愛男性に「神があなたをそのようにつくった」 CNN.co.jphttps://www.cnn.co.jp/world/35119558.html・・・で、今のローマ法王はまんざらでもないんです。ちょくちょく推敲します。今日はこの辺で。

2018.09.02

コメント(0)

-

ラビオ氏の夢を思う。

本題に入りたいものの、気になったので。------(引用はじめ)----------------------------------------------------ロシアW杯 北海道のタコ「全試合的中」…でも既に出荷毎日新聞 2018年6月29日 11時37分(最終更新 6月29日 12時34分) サッカーのワールドカップ(W杯)ロシア大会を巡り、北海道小平(おびら)町のミズダコ「ラビオ君」が日本代表の1次リーグ3試合の結果予想をすべて的中させ、話題を呼んでいる。 小平町はタコ箱を使ったミズダコ漁が盛ん。地元漁師の阿部喜三男さん(51)が特産品を広く知ってもらおうと思いついた。 19日に水揚げされたミズダコに小平を逆さまにした名を付け、直径約2メートルのビニールプールに「日本」「対戦相手」「引き分け」のかごを入れてどこに近づくかで占った。ラビオ君は初戦のコロンビア戦で「勝ち」を予想。セネガル戦は「引き分け」、ポーランド戦は「負け」とすべて的中させた。 3戦全部を当てる確率は27分の1。阿部さんは「全部的中したうえ、日本代表が予選突破を果たせてうれしい」と笑顔を見せた。ラビオ君はすでに出荷され、決勝トーナメントは新たに捕獲するタコで占う予定で、「第2のラビオ君にも全試合を的中させてもらい、日本が優勝してほしい」と話した。【渡部宏人】----------------------------------------------------(引用おわり)------❝宋元君夜半而夢人、被髮?阿門、曰「予自宰路之淵、予為清江使河伯之所、漁者余且得予。」元君覺、使人占之、曰「此神龜也。」君曰「漁者有余且乎?」左右曰「有。」君曰「令余且會朝。」明日、余且朝。君曰「漁何得?」對曰「且之網、得白龜焉、其圓五尺。」君曰「献若之龜。」龜至、君再欲殺之、再欲活之、心疑、卜之、曰「殺龜以卜、吉。」乃刳龜、七十二鑽而無遺筴。打開字典顯示更多訊息。仲尼曰「神龜能見夢於元君而不能避余且之網。知能七十二鑽而無遺筴。不能避刳腸之患。如是、則知有所困、神有所不及也。雖有至知、萬人謀之。魚不畏網而畏鵜?。去小知而大知明、去善而自善矣。」嬰兒生無石師而能言、與能言者處也。❞(『荘子』外物 第二十六)→宋の元君が夜中に夢を見た。髪を振り乱した男が門の外から覗き込むようにして「私は宰路の淵というところから参りました。清江の使いとして河伯のところへ向かう途中、余且という名の漁師に捕らわれてしまいました。」と訴えていた。元君はそこで目が覚めた。家来に夢占いをさせると、「それは神亀です」という。元君は「漁師の中に余且という名の者はおるか?」と尋ねると、左右の家臣が「おります」という。元君は「明日、その余且なるものを連れて参れ」と命じた。翌朝、余且に「漁をして何を獲った?」と尋ねると、余且は言った「私の網に白い亀がかかりまして、その大きさは五尺四方にもなります。」「ならば、その亀を献上せよ」と元君は命じた。その亀を元君は、殺すべきか、生かすべきかを悩んだ末、占いに頼ることにした。占いでは「亀を殺して、その甲羅で占えば吉」との結果が出た。そこで、亀の甲羅を裂き、占ってみると七十二回ともハズレがなかった。この話について仲尼曰く「この神亀は元君の夢枕に立てるほどのちからがありながら、漁師の網から逃れる術を知らなかった。七十二回も未来を的中させながらも、腸をえぐられる苦しみから逃れることがかなわなかった。このように、知にも人知を越えたちからにも行き詰まるものがあり、そのちからの及ばぬところで俗人の網にかかるものだ。魚は、鳥におびえていながら、人の網を恐れることを知らない。さかしらな知に囚われず大いなる叡智と共にあり、世俗の善を捨てされば、自ずと善のこころが芽生える。赤ん坊が生まれたままの状態から、大先生の教えなど請わずに立派に言葉を話せるようになれるのは、ただ、話のできる者と共にいたからだ。」❝莊子釣於濮水、楚王使大夫二人往先焉。曰「願以境?累矣」莊子持竿不顧、曰「吾聞楚有神龜、死已三千?矣、王巾笥而藏之廟堂之上。此龜者、寧其死為留骨而貴乎、寧其生而曳尾於塗中乎?」二大夫曰「寧生而曳尾塗中。」莊子曰「往矣、吾將曳尾於塗中。」❞(『荘子』秋水 第十七)→荘子が濮水のほとりで釣りをしていたところ、楚王の二人の使者がやってきて「あなたに楚の国の政をお願いしたい」と言ってきた。荘子は釣竿を持って、釣り糸を見つめながらこう言った。「楚の国には神龜という亀がいるそうですね。死んでからすでに三千年も経っていて、楚王はこれを大事にして、廟堂に祀っていると聞きます。その亀の身にすれば、死んで骨を大事に祀られていることを望んだのでしょうか?それとも、泥の中で尻尾を振ってでも生きていくことを望んだでしょうか?」使者は「泥の中でも生きていたいと望んだでしょうな」と答えた。すると荘子はこう言った「お行きなさい。私も泥の中で生きていたい。」ラビオ氏のご冥福をお祈りいたします。蛸壺や はかなき夢を 夏の月 芭蕉今日はこの辺で。

2018.06.29

コメント(0)

-

戦国日本とソドムの罪。

ちょっと古いニュースですが。-----(引用始め)---------------------------------------------ローマ法王、同性愛男性に「神があなたをそのようにつくった」 ローマ(CNN) ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王が同性愛者の男性に、創造主である神が「あなたをそのようにつくった」との言葉をかけ、性的指向は「問題ではない」と言明したことが分かった。 チリのカトリック聖職者らによる性的虐待問題をめぐり、先月バチカンで法王と面会した虐待被害者の1人、ホアン・カルロス・クルーズさんが、CNNとのインタビューで語った。 クルーズさんは法王と3日間にわたって面会した。この中で自身が同性愛者だと告げると、法王は「それは問題ではない。神はあなたをこのようにつくり、このままのあなたを愛している」「あなたも自分自身を愛しなさい。人々の言うことを心配してはいけない」と話したという。 同性愛を「客観的な逸脱」と見なすローマ・カトリック教会の立場とは、一線を画した発言といえる。 バチカンの報道官は21日、CNNの取材に対し、「法王の個人的な会話については通常コメントしない」との方針を示した。 クルーズさんを虐待した人物は2011年、バチカンで有罪を言い渡されている。 チリのカトリック教会では性的虐待問題の発覚を受け、34人の司教全員が先週、辞任を申し出た。---------------------------------------------(引用終わり)-----参照:ローマ法王、同性愛男性に「神があなたをそのようにつくった」 CNN.co.jphttps://www.cnn.co.jp/world/35119558.html例えば、『聖書』の記述の中で神がソドムの街を滅ぼしたきっかけが同性愛であるという暗示からもわかるように(現代でも使われる「ソドミー」の語源はソドム。)キリスト教圏においては、伝統的に同性愛は「罪」として認識されていました。この見解は、戦国時代に日本に来てキリスト教を布教しようとしたイエズス会の宣教師たちも同様です。したがって、フランシスコ・ザビエルの日本での布教活動についての記録にも、当時日本人の習俗であった男色についての記録があります。参照:Wikipediya ソドミーhttps://ja.wikipedia.org/wiki/ソドミー -----(引用始め)--------------------------------------------- ファン・フェルナンデス〔鹿児島で信者になったベルナルド〕と私とは日本〔で最強〕の領主(大内義隆。一五〇七-五一年)がいる山口と呼ばれる地へ行きました。この町には一万人以上の人びとが住み、家はすべて木造です。この町では武士やそれ以外の人びと多数が私たちの説教する教えがどんな内容のものか、知りたがっていました。 そこで私は幾日間にもわたって街頭に立ち、毎日二度、持って来た本を朗読し、読んだ本に合わせながら、いくらか話ををすることにしました。大勢の人が説教を聞きに集まってきました。私たちが〔街頭で〕説教していた教えについて質問するために高い身分の武士の家に呼ばれて〔キリスト教が〕彼らが信じている教えよりも優れているなら、帰依したいと言われました。神の教えを聞いて多くの人びとは喜びましたが、ある人たちは神の教えをあざ笑い、またある人たちは嫌悪しました。私たちが街の中を歩いていると、子供や大人が後についてまわって、私たちをあざ笑い、「この人たちは、私たちが救われるためには、神を拝まなければいけないし、天地万物の創造主のほかに私たちを救える者はいないと言っている人たちだよ」といい、他の人は、「この人たちは、一人の男は一人の妻しか持ってはならないと説教している人たちだよ」と言い、〔また〕他の人は「この人たちは男色の罪を禁じている人たちだ」と言いました。つまり、これらの悪事が彼らのうちにごく普通に行われているために、〔このようにはやしたてるのです〕。さらに他の人たちは、私たちの教えの十戒を一つひとつ取り上げては私たちをあざ笑いました。 このようにして私たちが家いえに〔招かれたり〕街頭に立って説教して宣教する幾日かが過ぎたのち、その町に住んでいる山口の領主は、私たちを招くよう命令され、種々様々なことをお尋ねになりました。どこから来たのか、どのようなわけで日本へ来たのか、などと尋ねられました。私たちは神の教えを説くために日本に派遣されたもので、神を礼拝し、人類の救い主なるイエズス・キリストを信じなければ誰も救われる術はないと答えました。領主は神の教えを説明するように命じられましたので、私たちは〔信仰箇条の〕説明書きの大部分を読みました。読んでいたのは一時間以上にも及びましたが、そのあいだ、領主はきわめて注意深く聞いておられました。その後私たちは〔御前を退出し〕領主は私たちを見送ってくださいました。私たちはこの町に幾日も逗留して、街頭や家の中で説教しました。多くの人びとはキリストの生涯を聞くのを喜び、ご受難の件(くだり)に至ると涙を流しました。(東洋文庫刊『聖フランシスコ・ザビエル全書簡3』「書簡第九六 ヨーロッパのイエズス会員にあてて 一五五二年一月二九日 コーチンより」河野純徳訳)---------------------------------------------(引用終わり)-----フランシスコ・ザビエルが山口で布教した際の出来事について書かれた手紙からですが、ザビエルが当時の日本の風習の中で、男色は『聖書』の教えと相いれないものであり、布教の際にも日本人に指摘していたことが分かります。当時の男色といえば武田信玄や織田信長が有名ですが、山口の戦国大名・大内義隆についてはルイス・フロイスの『日本史』に詳しいです。-----(引用始め)--------------------------------------------- こうした苦労の多い旅を数日重ねた後、一行は周防国の首都で、非常に人口も多く上品な山口の市(まち)に至った。そこ(にいる)国主は大内(義隆)殿といい、当時にあっては日本でもっとも有力者であった。彼の身分と家臣たちから受ける奉仕に際しての栄華は、他のすべての(諸国王)のそれに優り、浪費と放恣な邪欲にひたっていたが、とりわけ、彼もまたあの自然に反する破廉恥な罪悪にひどく溺れていた。司祭は一人の身分の高い貴人に対し、自分が国主の前に罷り出られるように、そしてさらに自分が説く教えを聞いた後、(国主)がその国で布教する許可を与えてくれるように国主に働きかけてもらいたいと懇願した。(中略)国主は上機嫌で彼らと語り、彼らの(日本までの)航海やインドならびにヨーロッパのことについて幾つかのことを質問した後に、彼らが自領で説きたがっている新しい教義についてどのようなことを言(おうとするの)か聞きたがった。そこで司祭はジョアン・フェルナンデス修道士に、彼らが先に日本語に翻訳しあった(例の)帳面(カルタペシオ)によって宇宙の創造とか(デウスの)戒律のことを(国主)に読み聞かせるように命じた。そして彼らが偶像崇拝の罪とか、日本人が溺れこんでいる(種々の)誤りについて述べているうちに、ソドマ(の罪)に(関する箇条に)及んだが、そのような忌むべきことをする人間は豚よりも汚らわしく、犬その他理性を備えない禽獣よりも下劣であると述べた。この箇条を読みあげられると、国主はただちに心に強い衝撃を受けたらしく、この教えに対して激昂したことを表情に表したので、(上記の)貴人は彼らに退出させよと合図した。それで彼らは国主に別れを告げたが、(国主)は彼らに一言も応答しなかった。(国主)は彼らに一言も応答しなかった。(ともあれ)修道士は、(国主)が自分たちを殺すように命じるだろうと考えた。(中央公論社刊 『日本史6』松田毅一・川崎桃太訳)---------------------------------------------(引用終わり)-----前述のザビエルの書簡に書かれてある部分、ザビエルが大内義隆に謁見したときの証言をもとにルイス・フロイスが記述した箇所です。同性愛について言及した部分も直接的な表現になっています。ザビエルの書簡では大内義隆に歓迎されていたように書かれてありましたが、ルイス・フロイスの『日本史』では、ソドムの罪として指摘したザビエルの側が大内義隆の不興を買ったというような書き方になってます。実際、山口での布教は成功とは言えなかったわけで、フロイスの記録もあまり矛盾はないと思われます。-----(引用始め)--------------------------------------------- 彼らは、人の集まりがより多い街路や道の四つ辻に立って、修道士がまず(翻訳した)書物から世界の創造(に関する箇条)を読んだ。そして彼はそれを読み終えると、ついで人々に向かい、日本人はことに次の三つの点で何という大きい悪事を行っていることかと大声で説いた。 第一は、(日本人)は、自分たちを創造し、かつ維持し給う全能のデウスを忘れ、(デウス)の大敵である悪魔が祀られている木石、その他無感覚な物(質)を礼拝している(ことである)。 第二は、(日本人が男色という)忌わしい罪(に耽っていることである)。---(修道士)は彼ら(聴衆たち)に、その(罪が)いかに重く汚らわしいか訓戒し、天地の主なるデウスがこの悪行のために、極度の重い懲罰をこの世で与え給うことを人々の眼前に思い浮かばせた。 第三は婦女は子供を産むと、養育しなくてよいように殺してしまったり、(胎児を)おろすために薬をを用いること。---それはきわめて残忍かつ非人道的なことである。 修道士が人々に(このように)説教していた間、司祭は彼の傍に立って、修道士の説教に好い成果が上がるようにと、また聴衆たちのためにも心の中で祈っていた。(同上)---------------------------------------------(引用終わり)-----街頭で行われた説教でも男色についての部分は触れられています。日本人の悪事を指摘する場合に、偶像崇拝批判の後、子殺しの前に男色をあげつらうというのがいかにも。しかし、こういった宣教師の言動を通してみると、現在の法王の発言というのは、まさに隔世の感というような趣きです。ちょっとここについてはいろいろと足します。今日はこの辺で。

2018.06.11

コメント(0)

-

万暦二十六年のPM2.5。

-----(引用始め)--------------------------------------------------世界人口の95%超、汚染された空気を吸って生活 米研究2018.04.18 Wed posted at 16:47 JST 世界各地の大気汚染を調べている米民間機関、健康影響研究所(HEI)は17日に発表した年次報告書の中で、世界の人口の95%以上が汚染された空気の中で暮らしている現状を明らかにした。 汚染した空気を長期間吸っていたために脳卒中や心臓発作、肺のがんや慢性疾患を起こし、2016年に死亡した人は、世界で計610万人に上ったと推定される。死因となる健康リスクのうち、空気の汚染は高血圧、不適切な食生活、喫煙に次ぐ第4位に入っているという。 報告書によると、空気の汚染による死亡例の半数以上が中国とインドで起きている。16年にインドと中国で報告された屋外での大気汚染による死者は、それぞれ110万人に上った。大気汚染の状況は中国でやや改善されたのに対し、インドとパキスタン、バングラデシュでは10年以降で急激に悪化した。 報告書は、調理や暖房にまきや炭などの固体燃料を使うことで起きる屋内の空気汚染も取り上げている。16年には世界で計25億人がこうした汚染にさらされていた。 大気汚染と屋内での空気汚染の両方にさらされている人の大半は、アジアやアフリカの中・低所得国に住む。空気の汚染が原因で死亡した人のうち、インドでは4人に1人、中国では5人に1人が屋内外の両方で汚染した空気を吸っていた。 ただし、世界で固体燃料に頼って生活している人の数は、1990年の36億人から16年には24億人に減少していたという。--------------------------------------------------(引用終わり)-----参照:世界人口の95%超、汚染された空気を吸って生活 米研究https://www.cnn.co.jp/fringe/35117971.htmlUnder the Dome (English subtitle,Complete) by Chai Jing: Air pollution in Chinahttps://www.youtube.com/watch?v=V5bHb3ljjbc・・・このニュースを読んで思い出したものがあったので、メモ。以下は、今から400年ほど前、1598年(万暦26)に北京を訪れた宣教師の記録です。-----(引用始め)-------------------------------------------------- 〔一五九八年九月八日 - 一二月五日〕 この王都は王国全土の北端に位置し、王国全土の北の城壁(万里の長城)から100ミリオと離れていない。広さと人口はナンキーノ(南京)よりやや少ない。また道路および建物の堅牢さと美しさの点でもナンキーノに一歩を譲るが、軍人と官吏の数ではまさっている。(中略)王宮(紫禁城)は内側の市壁の奥にあり、内側の門(正陽門)を入ってすぐのところから北側の門にまで達し、その中心部分全部を占める。したがって、他の人々は王宮の両翼に住んでいるということになる。そのため、王宮の全市を占めているように見える。ナンキーノの王宮に比べると小さいが、はるかに壮麗である。何と言っても、あちらの宮殿は、国王が行くということはまったくなく、不在であるために、日に日に荒廃しているが、こちらの宮殿は、それとは逆に国王が居住しているので、日ごとに新しくなってゆく。 煉瓦や石を敷き詰めた街路がごくわずかしかないので、いつも埃や泥で汚れている。しかもここではあまり雨が降らないので、地面がたいへん埃っぽい。不思議なのは、かすかな風が吹いただけでも、ひどい埃が立つことだ。それが家の中に入りこみ、一番奥まった部屋にまで侵入してきて、防ぎようがない。それゆえ、いつもすっかり汚れてしまう。 それゆえ、ここには珍しい習慣がある。すなわち、身分の高低にかかわりなく、馬に乗る人も徒歩でゆく人も、あらゆる人びとが、必要に応じて、頭からすっぽりと黒い覆いの袋をかぶってゆく。それもこの埃のためである。しかもそれには道で人から気づかれずにすむという効用がある。道で友人同士の挨拶やお辞儀のために、いちいち馬から降りずにすませる口実にそれをつかう。そのほか、貧しい人びととか、召使いである自分の身分を隠して外出したい他の人びとも、このおかげで自由に歩くことができる。わたしたちにとっても、この習慣は大いに役に立った。というのも、あのころは外国人が街路を公然と歩きまわるのは危険であったし、多くの物見高い人びとが神父たちのうしろについてくることになったからである。このおかげで、この第一回目のときも、次回のときも、神父たちは市内を隈なく歩きまわり、門を出入りして、望みの場所へ行っても、誰からも見咎められずにすんだ。 市街は広く、泥と埃にひどく汚れて、そこを徒歩でゆくのは困難である。それゆえ、人びとは誰もが必要に応じて、馬や他の駄獣に乗ってゆくことが広く慣習化している。そうした駄獣は市の門とか王宮の門、また橋やアーチなのど主だった場所にだくさん置かれている。そしてわずかな金を出せば、老練の口取りがうしろについたり、馬の手綱をとって、市内のどこへでも望みの場所につれていってくれる。彼らは官吏や貴人を知っているばかりか、役所や主要な場所なども知っている。街路、通り、路地に至るまで、すべてがその名称とともにたいそう正確に記された本も刊行されている。また、覆いつきの轎に乗ることもできる。各所にたくさんの轎かきが雇われるのを待ってたむろしているからだ。しかし、ナンキーノや他の土地に比べると料金は高い。 この地には一切の必需品が豊かにあるが、大部分は他の土地から来たものだ。このために、また、こうであるからこそ、王都とか国王の座所では、すべてがきわめて高価なのだ。わずかに薪だけはひどく不足しているにもかかわらず、例の凝灰岩ないし瀝青(石炭)が豊富に地中から採掘されるので、この不足を補っている。これは食べ物を料理するのに用いたり、冬がひどく寒いこの地の暖房に利用する。それゆえ、一般に人びとは夜になると煉瓦の寝台に寝る。その内側には溝があり、室内でこの凝灰岩を燃やした火が、あるいは火の熱気が、この溝をとおして入ってくるようになっている。この凝灰岩は、いったん燃えつくと、たいへん火持ちが良いので、一昼夜のあいだずっと火のたえることがない。この習慣はこの都市に限らず、この北部諸省ではどこにもある。 この地の人びとは南部の人びとにくらべて素朴である。戦争には強いが、科学とか文学の才能という点では劣っている。 この王都に来て、神父たちはついに、この王国が大カタイオ(契丹)であり、このパッキーノ市がカンバルー(汗八里、大都)、すなわち、チーナ国王大カーン(可汗)の王都であると改名することができた。(岩波書店刊 大航海時代叢書第Ⅱ期8『リッチ 中国キリスト教布教史Ⅰ』より)--------------------------------------------------(引用終わり)-----マテオ・リッチが北京を訪れた当時の様子なんですが、北京市街の埃っぽさについて詳細に書いてあります。また、中国ではすでに定着していた石炭(おそらくコークス)を利用した調理法や、現在でも活用されている暖気(ヌアンチー)などについての記録もあります。これ、一部は現在でいうところのPM2.5の原因ですよね。あと、埃を防ぐために住民が顔を覆うという風習とその副作用ともいうべき効能についての記載も興味深いです。参照:Wikipedia 粒子状物質https://ja.wikipedia.org/wiki/粒子状物質#PM2.5(微小粒子状物質)参照:中国冬の必需品「暖気」 大気汚染の原因の1つに 中国ビジネスヘッドラインhttp://www.chinabusiness-headline.com/2013/11/39523/-----(引用始め)-------------------------------------------------- アメリカでマスクをする時はご注意をアメリカに長く滞在している人は気付くかもしれないが、アメリカ人はマスクをしない。最近、急に冷え込んできたため咳が出始め、周りの人に風邪をうつさないようにと、職場にマスクをしていくことにした。浮いた存在になることは間違いないが、健康と引き換えなら仕方のないことと腹をくくった。考えてみると、アメリカでマスクをするのはこれが初めてのことだ。しかし、駐車場からオフィスまで歩いていると、人事のパトリシアが近づいてきて、「オフィスで何かあったの」と不安げな表情で聞いてきた。やっぱりきたかと思いながら、「いや、ただ、風邪をひいてるだけだよ」と説明。アメリカ人がマスクを見て想像するのは、鳥インフルエンザのような深刻な疫病の流行であって、やたらめったらにしていると、不安をかきたててしまう。そしてオフィスに足を踏み入れると、みんなの鋭い視線を感じた。警察担当記者のビアトリスは、ボクを見るなり、「あんた、ほんとアジア人ね」と大爆笑。空港で見かけるアジア人はマスクをしているというのが、彼女のイメージらしい。追い討ちをかけるように、市政担当記者のブルックが、「他人にうつさないためにしてるの?それとも自分が風邪を引かないようにするためなの?どっちにしろあんまり意味がないと思う」と言い放ち、面白がってiPhoneでとった写真をfacebookにのっける始末。アメリカでは、うがいやマスクが日本のように浸透していない。むしろ、どちらも医学的に効果がないという見方が一般的である。教育担当記者のナターシャは、「アジア人はファッションにうるさいのに、どうしてマスクはするの」と質問してきた。逆にこっちから、「どうしてマスクをしないの」と聞いてみると、周りの目が気になるからという意見が大半をしめた。アメリカ人の目から見ると、マスクはダサいのだろう。ある光景が、見る人の育った文化によって、全く異なった見え方をしてしまう例であろう。ちなみに、アメリカで男性が小さなカバンを持っていると、man purse(男のハンドバッグ)と呼んで馬鹿にされる。その後もデスクの横を誰かが通る度に、「それは何なの」と尋ねられた。ボクがいない間に、ナターシャにコソコソと、トモヤに何があったのかと聞く輩もいたらしい。正直、予想以上の反応であった。みんなのためにと思ってやったことが、逆に同僚の不安をあおってしまった。意地もあって、今日はマスクをつけてずっと仕事をしたが、さすがにマスクをして裁判所に行くのはやめようと思う。--------------------------------------------------(引用終わり)-----米国記者生活 2010年12月9日 アメリカでマスクをする時はご注意をhttp://www.tomoyashimura.com/2010/12/blog-post_08.html 自分を隠したい 広がる“マスク依存”http://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2017/02/0201.htmlあとで推敲します。

2018.05.07

コメント(0)

-

荘子と進化論 その205。

------(引用始め)-------------------------------------------------- 「働かない働きアリ」が組織に必要な深いワケ自然科学に学ぶマネジメントの「理(ことわり)」(前編)2018.3.26 川本裕二 物理学、生物学、化学など自然界に存在している様々な法則性、「理(ことわり)」を明らかにする自然科学。ガリレオ・ガリレイ、ニュートン、ダーウィン、アインシュタインなど誰もが名前を知っている偉人から名もなき科学者まで多くの先達の努力によって様々な知見が発見され、現代においても日進月歩で研究が進み続けています。 この自然科学によって見出された知見から人と組織が織りなすマネジメントの世界を見てみることで、これまでには見えづらかった、しかし、本質的なマネジメントの「理(ことわり)」が見えてくることがあります。「自然科学に学ぶマネジメントの『理(ことわり)』」では、物理学、生物学、大脳生理学などの自然科学の知見をご紹介しながら、マネジメントの「理(ことわり)」を2回にわたって探求していきます。 働かない「働きアリ」がいる? 今回のテーマは、「アリの生態学×ダイバーシティ」です。 皆さんは「働きアリ」という言葉を聞いたことがあると思います。アリのコロニー(巣)の中で、餌を採取してきたり、卵の世話をしたりと、巣の外や中での様々な仕事をする種類のアリを働きアリと呼びます。 働きアリという名前が付いているぐらいなので、さぞかし働き者なのだろうと思いますが、実は、アリのコロニーには働かない働きアリがたくさんいます。 アリのコロニーを観察してみると7割の働きアリは、目的もなくフラフラしている、自分の体を舐めている、動かないなど、働いていません。また、1カ月間継続的に観察したとしてもほとんど何もしない働きアリが2割もいます。極め付けは、生まれてから死ぬまでほとんど働かない働きアリもいるそうです。もはや、さぼりアリですね。 その一方で、9割の時間は働いている働きアリも存在します。 違いは“腰の重さ”にあった! 同じアリにもかかわらず、なぜこのような違いが生まれるのでしょうか。 アリは思考能力を持たないので、人間のように「バレなさそうだから手を抜いておこう」と考えているわけではなさそうです。北海道大学大学院農学研究院 准教授の長谷川英祐氏の研究によると、働くアリと働かないアリの違いは、ズバリ「腰の重さ」にあるそうです。例えば、餌が見つかったなどの特定の刺激に対して、反応しやすい(腰が軽い)、しにくい(腰が重い)、という違いをアリは遺伝的に持っているのです。これを専門的には「反応閾値(はんのういきち)」と呼んでいます。 アリの前に何らかの仕事が現れた時には、まず最も反応閾値が低い(腰が軽い)アリが動き、次の仕事が現れた時には次に閾値が低いアリが動くというかたちで仕事の分担がなされています。そのため、一定量以上仕事が増えないかぎり、閾値が高い(腰が重い)アリはいつまでたってもふらふらしたり、自分の体を舐めていたりしているということが起きているのです。 働かない働きアリは、なぜいるのか? このようなアリの社会生態は、一見、非効率に見えるかと思います。全ての働きアリが一生懸命働いた方が、コロニーは繁栄しそうですよね。 しかし、実際には、このような社会生態を持ったアリが滅びるのではなく、種として生き延びているということは「生存戦略としては、実は、適している」ということを意味します。逆に言うと、全員が“働き過ぎの働きアリ”だと、種が存続していく上では不都合なことがあるのです。 例えば、全てのアリの反応閾値が同じだった場合、餌が発見されたら一斉にみんな出て行ってしまいますよね。すると次の餌が発見された時に誰も対応できなくなります。外敵が現れるなんてことがあったらもう大変ですよね。 それから、アリにも「過労死」があると言われていて、全員が働き過ぎると一気に働き手が死んでいってしまうということが起きる可能性があります。 もし、自分がそんな習性を持つアリの女王アリだったとしたら心細すぎて夜も眠れません。 また、実は、反応しにくいアリも、全ての刺激に反応しにくいわけではなかったりします。「餌の発見!」という刺激には反応しにくいアリでも、「敵襲来!」という刺激や「巣壊れた!」「卵壊れた!」といった別の刺激には反応しやすかったりします。 つまり、反応閾値の違いは優劣ではなく個性・個体差であり、多様な個性・個体差がある(ダイバーシティがある)からこそ、状況や環境の様々な変化に適応し、種として存続する確率を高めることができているのです。 全体を見てこのような社会生態を計画をした存在がいるわけではありません。個々の遺伝子レベルでこうしたシステムが形づくられていることを考えると、長い年月を経ながら生物の生態に自然と備わっていった叡智の偉大さを改めて感じます。 組織には多様な価値基準が必要 さて、アリの生態を見てきたところから、今度は私たちのフィールドであるビジネスの文脈に頭を切り替えていきたいと思います。働かない働きアリがいるというアリの社会生態から見えてくるマネジメントの「理(ことわり)」は何でしょうか。 様々なことが言えますが、中でも大きなものは、「多様性は組織が生き残る確率を高める」ということでしょう。 ダイバーシティ(多様性)のない組織は一時期的にとても繁栄することがあったとしても、劇的な環境変化が起こった際には一気に崩壊する危険性が高まります。 私たちがマネジメントを行う際、業績へのプレッシャーからどうしても短期的な成果に結び付く特定の価値基準だけで人を評価判断しがちになります。しかし、そのことは組織に多様性が生まれる余地を徐々に奪い、長期的には生き残る確率が下がってしまう危険性を孕んでいます。 もし、10年、20年、さらには100年と長く栄え続ける会社を創ろうとするのであれば、多様な価値基準を持ち、多様な人が活かされる組織にすることが重要なのです。-------------------------------------------------(引用おわり)------参照:「働かない働きアリ」が組織に必要な深いワケhttp://jbpress.ismedia.jp/articles/-/52640非常に荘子的なのでメモ。❝夫富者、苦身疾作、多積財而不得盡用、其為形也亦外矣。夫貴者、夜以繼日、思慮善否、其為形也亦疏矣。人之生、與憂俱生、壽者惛惛、久憂不死、何苦也!其為形也亦遠矣。烈士為天下見善矣、未足以活身。吾未知善之誠善邪、誠不善邪?若以為善矣、不足活身。以為不善矣、足以活人。故曰「忠諫不聽、蹲循勿爭。」故夫子胥爭之以殘其形、不爭、名亦不成。誠有善無有哉?今俗之所為與其所樂、吾又未知樂之果樂邪、果不樂邪?吾觀夫俗之所樂、舉群趣者、誙誙然如將不得已、而皆曰樂者、吾未之樂也、亦未之不樂也。果有樂無有哉?吾以無為誠樂矣、又俗之所大苦也。故曰「至樂無樂、至譽無譽。』天下是非果未可定也。雖然、無為可以定是非。至樂活身、唯無為幾存。❞(『荘子』至楽篇 第十八)→ 富む者は我が身を磨り減らして働き、多くの財を積み上げながら、その全てを使うこともできない。これは財貨という外物を得るために働いているのであって道にはほど遠い。身分の高い者は、夜を日に継いで、仕事の成否に思い悩んで休むこともない。これもまた外物を得るために働いているのであって、道には遠い。人の一生は、生まれてから死ぬまで憂いがつきまとうものだ。長生きをする者は、ぼんやりとしていて憂いを抱えながら死ねずにいる。何とも苦しい一生だ。これもまた外物のための生であり、道には遠い。勇ましい戦士は天下の英雄としてもてはやされても、我が身を活かすには至らない。私には、世間で善とするものが本当の善であるかが分からない。もし世間の善が本当の善とするならば、私を活かす道はないのだろう。もし世間の善が善でないとするならば、むしろ私を活かす道も拓けよう。(中略)世俗の人々が今楽しんでいるところを見ても、私にはその楽しみとやらが本当の楽しみであるか理解できない。私が見る限り、世俗の楽しみというのは、死ぬまで止まらぬ獣のような勢いで、群れをなして何かに駆り立てられているかのようだ。彼らは口では「楽しい」と言っている。私もそれにつきあうことはあるが、それらを楽しいものだとは到底思えない。 果たして、人間にとって本当の楽しみとは「ある」のだろうか、「ない」のだろうか。私にとっては無為こそが至上の楽しみと言えるが、世俗の人にとってはそれは大きな苦しみとなるようだ。古語にもある「至上の楽しみは楽しみを超えたところに、最上の名誉は名誉を超えたところにある」と。 天下は是非(肯定・否定)によって割り切れるものではない。しかしながら、是非を超えた無為の境地にあればその是非を定めることもできよう。同じく、我が身を活かす至上の楽しみも無為なればこそ見いだされるだろう。参照:兼好法師と荘子 その4。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5174/ ❝伯昏瞀人北面而立,敦杖蹙之乎頤,立有間,不言而出。賓者以告列子,列子提屨,跣而走,暨乎門,曰:「先生既來,曾不發藥乎」曰:「已矣。吾固告汝曰『人將保汝』,果保汝矣。非汝能使人保汝,而汝不能使人無保汝也,而焉用之感豫出異也。必且有感,搖而本才,又無謂也。與汝遊者,又莫汝告也,彼所小言,盡人毒也。莫覺莫悟,何相孰也。巧者勞而知者憂,無能者無所求,飽食而敖遊,汎若不繫之舟,虛而敖遊者也。」❞(『荘子』列御寇 第三十二)→伯昏瞀人(はくこんむじん)は北に向かって立ち、杖にあごをあててたたずんでいたが、そのうちに無言で立ち去った。お付きの者がそのことを列子に告げたところ、列子は靴を持ったまま、門まで裸足で走っていった。列子が「先生はせっかくいらしたのですから、薬になりそうな言葉をいただけませんか。」と聞くと、伯昏瞀人(はくこんむじん)は言った。「もうやめよ。わしはお主に『人々がきっとお主に付きまとうだろう』と言ったな、果たしてお主は人気者になった。お主が望んでそうなったのか、望まずにそうなったのかにも関わらず、今のお主にこれを止める術がないのだ。人の歓心を買うために己が本性をむやみに揺さぶらねばならず、何ら意味はないものだ。お主と遊ぶものがこのような忠告をすることはあるまい。わしに言わせれば彼らの小言こそ人を毒するものだ。自ら覚ることもなく、他者を悟らせることもない。巧みな者は気苦労が多く、智者は憂いが多いものだ。無能な者は他人に何かの求めるということがなく、腹が満ちていれば、あとはのんびりと遊ぶ。繋がれない小舟が波に揺られているように、ただ無心に漂っているのである。」ここは、『論語』の宰予の昼寝にも対応する部分です。❝宰予晝寝、子曰、朽木不可雕也、糞土之牆、不可朽也、於予與何誅、子曰、始吾於人也、聽其言而信其行、今吾於人也、聽其言而觀其行、於予與改是。」❞(『論語』公冶長)→弟子の宰予(さいよ)が学問を怠けて昼寝をしていた。先生はこうおっしゃった。「朽ちた木では彫る事は出来ない。ボロボロの土塀を塗りなおすことはできない。宰予を叱ることはできないね。かつて、私は人の言葉を聞いてその行いを信じた。しかし、今は人の言葉を聞いたらその行いを見守るようになったよ。あの宰予のおかげで改めたのだ。」今日はこの辺で。

2018.04.03

コメント(0)

-

『バーブバリ』と「神話」。

ジェイ!マヒシュマティ!先週DVDと映画館で『バーフバリ』2部作を観賞いたしました。というわけで、『バーフバリ』と神話について。今回は一作目の『バーフバリ 伝説誕生』を中心に。『バーフバリ』は、インドにあったという架空の国家・マヒシュマティ王国で繰り広げられる、親子三代を中心とした壮大な叙事詩的娯楽映画です。監督・脚本は、インド南部カルナータカ州出身の、S.S.ラージャマウリ。参照:Wikipedia バーフバリ 伝説誕生https://ja.wikipedia.org/wiki/バーフバリ_伝説誕生S.S.ラージャマウリ監督本人がインタビューの中で答えていますが、『バーフバリ』は、『ラーマーヤナ』と並ぶインドの二大叙事詩『マハーバーラタ』の影響が大きな作品です。シヴァやカーリーやガネーシャ、ヤーヴァナといったヒンドゥーを代表する神々が登場するだけでなく、脚本やキャラクターの設定にも『マハーバーラタ』を想起させるものがよく見られます。たとえば、主人公のシブドゥが生まれて川に流されるとか、その後兄弟ともいうべき存在と争うなどは、大英雄アルジュナの宿敵・カルナの人生に近い。参照:Wikipedia カルナhttps://ja.wikipedia.org/wiki/カルナWikipedia マハーバーラタhttps://ja.wikipedia.org/wiki/マハーバーラタ❝──「マハーバーラタ」の影響についてお聞かせください。 監督:私はいつもインド神話の数々に魅かれてきましたし、私自身も私の作品も当然、その影響を大きく受けています。『バーフバリ』2部作の登場人物の多くは、「マハーバーラタ」の何人かの登場人物の性格や特徴を受け継いでいます。私のすべての作品だけでなく、実際問題、インド人のほとんどが神話の影響を受けています。❞『バーフバリ 王の凱旋』S.S.ラージャマウリ監督インタビューhttp://www.moviecollection.jp/interview_new/detail.html?id=757&p=1・・・ただし、実際に作品を見てみると、『バーフバリ』は、同じ古代を題材にしたインド以外の物語(特に映像作品)からの影響もはっきりと見て取れます。❝──『バーフバリ』2部作を見ると、『十戒』、『ベン・ハー』、『クレオパトラ』、『グラディエーター』、『ロード・オブ・ザ・リング』、『300 〈スリーハンドレッド〉』といったハリウッドの歴史超大作の数々が次々とを思い浮かびます。あなたはそれらの映画を意識し、それを超えようと意図しましたか?監督:『バーフバリ』は古代の王族と彼らの闘いの物語です。そしてそれらのハリウッド映画もそうです。そのため、キャラクター設定や衣装、そしてそこで繰り広げられる感情などは、まったく違う国の違う物語にもかかわらず、どうしても似てしまいがちです。それは、こうした物語が普遍的で万国共通のテーマを持っていることに他ならないからだと思います。 私が『バーフバリ』を製作した理由のひとつは、この物語がそうした世界規準の物語だったからです。 (前掲『バーフバリ 王の凱旋』S.S.ラージャマウリ監督インタビュー』より)❞たとえば、シヴドゥの出生や、アマレンドラ・バーフバリとバラーラデーヴァとの関係は、『十戒』におけるモーゼとラムセスの関係に符合しますし、 戦車戦や物語の展開は『ベン・ハー』の影響が強く、戦闘シーンや盾の使い方は『300』『ヘラクレス』などです。インドのように見えて実際にはギリシャやローマなど、他の地域を舞台にした映画のオマージュが多いです。同じアジアの作品でいうと、盾を使った陣形や火刑による戦術には『Red cliff』の影響が見られます。王道と覇道との対立軸などは、『三国志演義』の劉備と曹操、『史記』の劉邦と項羽の図式と一致します。他にも、二人の主君に仕えながらその双方に対して忠節をを守り、元主君の妻をかばう最強の剣士・カッタッパのキャラクター設定なども『三国志演義』の関羽を思わせますし、母親思いのバーフバリの行動などとも相俟って忠孝の精神を鼓舞している作品とも言えます。デーヴァセーナが不自然な場所で薪を集めたりするのは「臥薪嘗胆」の故事に通じるところがありますし、バラーラデーヴァによる行為にも「死屍に鞭打つ」シーンがあったりと(それぞれ奇抜な方法で恨みを晴らそうとする行為)、古代インドよりも、むしろ古代中国の歴史にも通じるものもあります。 あと、ラージャマウリ監督は、その着想においてコミックやアニメの影響が強いです。奇抜な発想や、荒唐無稽とも見える構図などが、『バーフバリ』の神話的な世界の非現実性をより効果的に演出していますが、これは、漫画やアニメの表現を実写にそのまま取り入れているのも原因でしょう。監督がはっきりと「お気に入り」としている『ライオンキング』は脚本にもその影響が見られますし、ほかにも『ムーラン』、『美女と野獣』、『アラジン』などのディズニーアニメの構図も取り入れているフシがあります。後はドリームワークスの『プリンス・オブ・エジプト』。それと、これはあくまでも推測ですが、日本のアニメでは『ナウシカ』はあってもおかしくないと思います。参照:Carmen Twillie, Lebo M. - The Lion King - Circle Of Lifehttps://www.youtube.com/watch?v=GibiNy4d4gcMulan - The Avalanche - Flemish HDhttps://youtu.be/jyq-9eX1eA4?t=1m10sしかし、そういったインド内外からの夥しい数のオマージュを差し引いても、『バーフバリ 伝説誕生』には、なお不思議な魅力が残ります。たとえば、もう一度赤ん坊が川に流されるシーン。前述のように、『マハーバーラタ』のカルナや、『旧約聖書』のモーゼは、産まれて間もなく川に流され、川下で拾われて養われます。他にも、ギリシャ神話のペルセウス、日本における桃太郎の物語も同じ部類に属するでしょう。最近でいうと、去年発売の『ドラゴンクエストⅪ』の主人公もそうでしたし、今年観た大陸のアニメ『西遊記』(原題は『大聖帰来』)でも赤ん坊が川に流されて、見ず知らずの人物に育てられます。「川に流される赤子」というのは、世界中の神話や伝説に登場する、英雄の出生の共通のモチーフです。『バーフバリ』には、『マハーバーラタ』のみならず、こういった世界中の神話に通じるモチーフのを意図的に配置した形跡があります。他にも、ストーリーの骨組みついては、昨年完結した『アルスラーン戦記』で、インドをモデルにしたシンドゥラ国の王子様二人が王位めぐって骨肉の争いを繰り広げ、父王が審判を下すという、非常によく似たお話があります。そもそも『アルスラーン戦記』も『バーフバリ』と同じように、貴種流離譚に分類される普遍的なモチーフを共有しています。参照:Wikipedia 貴種流離譚https://ja.wikipedia.org/wiki/貴種流離譚 こういった世界中の神話を通して、英雄の神話にみられる共通項ついての研究を、アメリカの比較神話学者ジョゼフ・キャンベルは1949年に『千の顔を持つ英雄(The Hero with a Thousand Faces) 』という書物にまとめました。アメリカの学者さんですが、東洋思想に造詣の深い人物ですし、当然、ヒンドゥーの神話の引用も多いので、『バーフバリ』の世界観とも馴染みやすいです。この『千の顔を持つ英雄(The Hero with a Thousand Faces) 』(1949)において、ジョセフ・キャンベルは' hero's journey(英雄の旅)'という、世界の英雄の神話に共通してみられるパターンを説明しています。箇条書きにすると以下の通りです。Ⅰ.出立(Departure) 1 冒険への召命(The call to adventure) 2 召命拒否(Refusal of the call) 3 自然を超越した力の助け(Supernatural aid) 4 最初の境界を超える(Crossing the threshold) 5 クジラの腹の中(Belly of the whale)Ⅱ. イニシエーション(Initiation) 6 試練の道(The road of trials) 7 女神との遭遇(The meeting with the goddess) 8 誘惑する女(Woman as temptress) 9 父親との一体化(Atonement with the father) 10 神格化(Apotheosis) 11 究極の恵み(The ultimate boon)Ⅲ.帰還(Return) 12 帰還の拒絶(Refusal of the return) 13 魔術による逃走(The magic flight) 14 外からの救出(Rescue from without) 15 帰還の境界越え(The crossing of the return threshold) 16 二つの世界の導師(Master of two worlds) 17 生きる自由(Freedom to live)上記「英雄の旅」のうちの「Ⅱ.イニシエーション」の部分は、『バーフバリ 伝説誕生』の展開のまんまです。参照:『バーフバリ伝説誕生』ダイジェスト映像https://www.youtube.com/watch?v=5MCIeIj6jeM このパターンは『スター・ウォーズ・シリーズ』への影響が有名ですが、他にも『ライオンキング』、『マトリックス』、『指輪物語』の映画版や『マッドマックス 怒りのデス・ロード』でも活用されています。S.S.ラージャマウリ監督のいう「普遍的で万国共通のテーマ」というのは、まさにこの「英雄の旅」にみられる共通性であり、その王道のど真ん中を踏みしめるバーフバリの歩みであるともいえるでしょう。参照:What makes a hero? - Matthew Winklerhttps://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCAThe Hero's Journey and the Monomyth: Crash Course World Mythology #25https://www.youtube.com/watch?v=XevCvCLdKCUちなみに、神話ではないですが、幼馴染と共に明治維新を成し遂げたにもかかわらず、その後逆賊として扱われる西郷隆盛も、アマレンドラ・バーフバリの生涯によく似ていまして、彼もまた神話的な英雄であると言えるかも知れません。後で推敲します。今日はこの辺で。

2018.02.15

コメント(0)

-

荘子と進化論 その204。

本日は、人日の節句、いわゆる「七草」の日です。一月七日が「人日の節句」、三月三日が「上巳の節句」、五月五日が「端午の節句」、七月七日が「七夕の節句」、九月九日が「重陽の節句」。日本では江戸時代に五節句として定められています。古来、奇数は陽であり、陽が重なることによって陰に転じる〔奇数(陽)+奇数(陽)=偶数(陰)〕日にあたるので、その象徴性から五節句となったわけですが、日中共に現在も祝日であるのは「端午の節句(端午節)」のみであるというのも興味深いです。参照:Wikipedia 節句https://ja.wikipedia.org/wiki/節句で、以前も書いたんですが、およそ1500年ほど前に書かれた『荊楚歳時記』の続きを。❝正月七日為人日,以七種菜為羹,翦綵為人,或鏤金箔為人,以貼屏風,亦戴之以頭鬢,亦造華勝以相遺,登高賦詩。❞(『荊楚歳時記』)→正月七日は人日の日となる。七種の菜によって羹を作り、綵(あや)を切ったり金箔を飾って人形を作って、屏風に貼り付けたり、頭鬢の上に載せたりする。華勝(髪飾り)を作って相手に送り、高楼を上って詩を賦す。「正月七日為人日,以七種菜為羹」という部分が七草の由来です。実は『荊楚歳時記』にはもう一つ七草にまつわる記録があります。❝正月夜,多鬼鳥度,家家槌床打戶,捩狗耳,滅燈燭以禳之。按︰《玄中記》云︰「此鳥名姑獲,一名天帝女,一名隱飛鳥,一名夜行遊女。好取人女子養之,有小兒之家,即以血點其衣以為誌,故世人名為鬼鳥。荊州彌多。」斯言信矣。❞(『荊楚歳時記』)→正月の夜、多くの鬼鳥が渡るため、家々では槌で床や戸を叩いたり、犬の耳をねじったり、灯火を消してこれを避ける。『玄中記』によると、「この鳥は姑獲といい、またの名を天帝女、隠飛鳥、夜行遊女ともいう。女児をさらって養うことを好み、幼子のいる家には、血で衣に印をつける習性がある。このようなことから世の人は鬼鳥と名付けた。荊州では鬼鳥はとても多い。」この記録は信用できるのだろうか。『荊楚歳時記』には、『玄中記』からの引用として「鬼鳥(キチョウ)」もしくは「姑獲(コカク)」などと呼ばれる鳥についての記載があります。日本の七草の童歌にある「七草なずな 唐土の鳥(とうとのとり)が 日本の国へ 渡らぬ先に」 の「唐土の鳥(とうとのとり)」の由来となった伝説上の鳥です。『荊楚歳時記』では、この鳥を避けるために、当時の荊や楚の国の人々が、床や戸を槌で叩いていたと記されています。日本でもこれに倣って、「薪、包丁、火箸、すりこぎ、杓子、銅杓子、菜箸」といった調理器具で、まな板を叩いたり、7×7で49回切るという風習もありました(「七草叩き」)。葛飾北斎も「十干の内」という浮世絵で、この「七草叩き」の風習を描いています。参照:七草粥の作法https://www.youtube.com/watch?v=JISgRvIYY6E七草囃子https://www.youtube.com/watch?v=Akkcq-bYPu0わらべうた ななくさなずなhttps://www.youtube.com/watch?v=YadqhzZI06wこれらの風習は『荊楚歳時記』や日本の『本朝歳時記』などの書物によって、江戸時代ぐらいに広まったものであろうと思われます。参照:『荊楚歳時記』の正月。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5206/ちなみに、『荊楚歳時記』の原文では、七種類の野菜で作るのは「七種菜為羹」、つまり「羹(あつもの)」でして、お粥ではなくていわばスープです。『荊楚歳時記』では、「お粥」を食べるとされる風習は、一月十五日と、冬至から百五日後の「寒食」の日、冬至の日の赤豆粥の3つの時期で食べるものだと記してあります。このうち、冬至の頃に食べられる赤豆のお粥が、現代中国で十二月八日の「臘八節(ろうはちせつ)」に食べられる「腊八粥(ラーバージョウ)」の原型です。❝冬至日,作赤豆粥,以禳疫。量日影。按:共工氏有不才之子,以冬至死,為疫鬼,畏赤小豆,故冬至日作赤豆粥以禳之。又晉魏間,宮中以紅線量日影,冬至後,日影添長一線。❞(『荊楚歳時記』)→冬至の日に、赤豆で粥を作り、疫を退ける。また、太陽の影を計測する。共工氏の不才の子が冬至の日に死んだあと疫鬼と成った。疫鬼は赤豆を畏れたため、冬至の日に赤豆で粥を作り、これを攘った。また、晋や魏の時代には宮中で日の影を計測し、冬至の影は赤線で、それ以外の日には一本の線を添える。日本の七草は七種類ですが、十二月八日に食べられる、「腊八粥(ラーバージョウ)」「八宝粥(バーバオジョウ)」は八種類の食材(赤豆や黒米、龍眼など)を使います。『荊楚歳時記』では、鬼を祓うために豆を使うということが何度も書いてあるんですが、冬至の赤豆のお粥もその一例です。(ちなみに、旧暦の十二月八日は、今年の新暦でいうと一月二四日なんだそうです。本来日本の伝統である七草も、旧暦の一月七日に採れる野菜を基準にしているので、実際は一ヵ月ちょっとズレています。今年の旧暦の七草は二月二二日となります。)参照:Wikipedia 臘八節https://ja.wikipedia.org/wiki/臘八節❝按:董勛《問禮俗》曰︰「正月一日為雞,二日為狗,三日為羊,四日為猪,五日為牛,六日為馬,七日為人,以陰晴占豐耗,正旦畫雞于門,七日帖人於帳。」今一日不殺雞,二日不殺狗,三日不殺羊,四日不殺猪,五日不殺牛,六日不殺馬,七日不行刑,亦此義也。古乃磔雞令畏鬼,今則不殺,未知孰是。荊人於此日向辰,門前呼牛羊雞畜,令來。乃置粟豆於灰,散之宅內,云「以招牛馬」,未知所出。❞(『荊楚歳時記』)→董勛(とうくん)の『問禮俗』いわく「正月の一日を雞の日とし、二日を犬の日とし、三日を羊の日,四日を豚の日、五日を牛の日、六日を馬の日、七日を人の日とする。陰晴により、豊作か不作かを占う。元旦には門に鶏の画を、七日には人の画を貼る。」一日は鶏を殺さず、二日は犬を殺さず、三日は羊を殺さず、四日は豚を殺さず、五日は牛を殺さず、六日は馬を殺さず、七日は刑罰を行わないのもまた、この意味である。昔は、鶏を門前に括り付けて鬼を畏れさせたものだが、今は鶏を殺さないようになった。その理由は不明である。荊人はこの日に辰の方角に向かい、門前で牛や羊や雞などの家畜を呼び寄せる、または、灰の上に粟豆をまき、それによって家の中に牛馬を招き入れようともするが、何に由来するかは不明である。そもそも、「一月七日」はなぜ「人日の節句」と言うのか。『荊楚歳時記』においては、一月一日を「鶏の日」として、それから順々に動物の日が巡り、七日目が「人の日」となるため、「一月七日」は「人日」であるという説明がなされています。❝神はまた言われた、「地は生き物を種類にしたがっていだせ。家畜と、這うものと、地の獣とを種類にしたがっていだせ」。そのようになった。(1:24)神は地の獣を種類にしたがい、家畜を種類にしたがい、また地に這うすべての物を種類にしたがって造られた。神は見て、良しとされた。(1:25)神はまた言われた、「われわれのかたちに、われわれにかたどって人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地のすべての獣と、地のすべての這うものとを治めさせよう」。(1:26)神は自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された。(1:27)神は彼らを祝福して言われた、「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ」。(1:28)神はまた言われた、「わたしは全地のおもてにある種をもつすべての草と、種のある実を結ぶすべての木とをあなたがたに与える。これはあなたがたの食物となるであろう。(1:29)また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもの、すなわち命あるものには、食物としてすべての青草を与える」。そのようになった。(1:30)神が造ったすべての物を見られたところ、それは、はなはだ良かった。夕となり、また朝となった。第六日である。(1:31)❞(『旧約聖書』第1章 創世記 より)『旧約聖書』の創世記では6日目に行われていることが、「人日」の物語においては、一月一日からの七日間で行われている、と読むこともできます。❝南海之帝為儵,北海之帝為忽,中央之帝為渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地,渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德,曰「人皆有七竅,以視聽食息,此獨無有,嘗試鑿之。」日鑿一竅,七日而渾沌死。❞(『荘子』応帝王第七)→南海の帝王を儵(しゅく)いい、北海の帝王は忽(こつ)、中央の帝王は渾沌(こんとん)という。儵(しゅく)と忽(こつ)とは、たまたま中央の渾沌の土地で出会った。渾沌は心から二人の帝王を歓待した。儵と忽はそのお返しに何をしたらよいかと相談したところ「人間はみな目、耳、口、鼻に七つの穴を持っている。それらのおかげで見たり聞いたり、食べたり呼吸したりすることができるが、この渾沌にはそれがない。御礼として、ためしに穴をあけてみよう。」という話となった。二人は毎日一つずつ穴を掘っていったが、七日目に渾沌は死んでしまった。同じ七日間で、『荘子』の場合には、渾沌が死んでしまいます。そういう話を続けます。今日はこの辺で。

2018.01.07

コメント(2)

-

西郷隆盛と儒教。

大河ドラマ『西郷どん』放送開始記念。 本日は、西郷隆盛(1828-1877)と儒教について。参照:Wikipedia 西郷隆盛https://ja.wikipedia.org/wiki/西郷隆盛言わずと知れた維新の元勲、西郷隆盛は、歴史的な功績はもちろんのこと、その人柄も多くの日本人に親しまれてきました。しかし、生来寡黙な人物で、また、西郷自身から進んで思想を発信したということも少なく、著作というものもありません。ただし、戊辰戦争以降に西郷と親交を深めた出羽庄内藩(現在の山形県庄内地方)の藩士たちが取りまとめた言行録『南洲翁遺訓』がありまして、この『遺訓』によって、我々は西郷の思想を窺い知ることができます。❝命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕末に困るもの也。此の仕末に困る人ならでは、艱難を共にして國家の大業は成し得られぬなり。去れ共、个樣(かやう)の人は、凡俗の眼には見得られぬぞと申さるゝに付、孟子に、「天下の廣居に居り、天下の正位に立ち、天下の大道を行ふ、志を得れば民と之に由り、志を得ざれば獨り其道を行ふ、富貴も淫すること能はず、貧賤も移すこと能はず、威武も屈すること能はず」と云ひしは、今仰せられし如きの人物にやと問ひしかば、いかにも其の通り、道に立ちたる人ならでは彼の氣象は出ぬ也。(山田済斎 編 『西郷南洲遺訓』岩波文庫より)❞❝學に志す者、規模を宏大にせずば有る可からず。去りとて唯此こにのみ偏倚(へんい)すれば、或は身を修するに疎に成り行くゆゑ、終始己れに克ちて身を修する也。規模を宏大にして己れに克ち、男子は人を容れ、人に容れられては濟まぬものと思へよと、古語を書て授けらる。恢宏其志気者。人之患。莫大乎自私自吝。安於卑俗。而不以古人自期。古人を期するの意を請問せしに、堯舜を以て手本とし、孔夫子を教師とせよとぞ。(同上)❞・・・幕末の武士ですから、西郷に儒学の素養があるのは当然です。「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕末に困るもの也。」という有名な一節は『孟子』が引き合いに出されています。『論語』でいうとこのあたり。❝子曰。飯疏食飮水。曲肱而枕之。樂亦在其中矣。不義而富且貴。於我如浮雲。 (『論語』述而第七)❞→先生はこうおっしゃった「野菜を食らって水を飲み、肘を曲げて枕にする。そんな生活の中にも楽しみはある。義に背いてまで豊かになったり高い位に就くなんて、私にとっては浮雲のようなものだ。」「命もいらぬ」というと、「志士」の語源のこちら。子曰「志士仁人,無求生以害仁,有殺身以成仁。」(衛霊公第十五)→先生はこうおっしゃった、「志士、仁人は仁を損なってでも生を求めるものではない、我が身を殺してでも仁を成すのである。」また、西郷が「堯舜を以て手本とし、孔夫子(孔子のこと)を教師とせよ」という箇所がありますが、「克己(こっき)」「修身」など儒教において重要な字句が並んでいます。特にここは朱子学で強調されるところですが、己に克つ、「克己(こっき)」は『論語』に由来する言葉です。❝顏淵問仁。子曰「克己復禮為仁。一日克己復禮、天下歸仁焉。為仁由己、而由人乎哉?」(『論語』顔淵第十二)❞→顔淵が「仁」について質問した。先生はこうおっしゃった「己に克ち、礼に復して仁を為す。一日自分に打ち克って礼に立ち戻ることができれば、天下は仁に帰するであろう。仁を為すというのは己自身の問題である。他人に頼ったところで意味があるだろうか?」・・・別名『西郷論語』とも称される『南洲翁遺訓』は論語からの影響が特に濃厚でして、例えば『論語』における「仁」の使い方に注視して照らし合わせると、西郷の意図を汲み取り易いのではないかと思います。❝文明とは道の普く行はるゝを贊稱せる言にして、宮室の壯嚴、衣服の美麗、外觀の浮華を言ふには非ず。世人の唱ふる所、何が文明やら、何が野蠻やら些(ち)とも分らぬぞ。予嘗て或人と議論せしこと有り、西洋は野蠻ぢやと云ひしかば、否な文明ぞと爭ふ。否な野蠻ぢやと疊みかけしに、何とて夫れ程に申すにやと推せしゆゑ、實に文明ならば、未開の國に對しなば、慈愛を本とし、懇々説諭して開明に導く可きに、左は無くして未開矇昧の國に對する程むごく殘忍の事を致し己れを利するは野蠻ぢやと申せしかば、其人口を莟(つぼ)めて言無かりきとて笑はれける。(上記『西郷南洲遺訓』より)❞❝子曰。不患人之不己知。患不知人也。 (『論語』学而 第一)❞→先生はこうおっしゃった、「他人が自分を理解してくれないと心配しなくてよい。自分が他人を理解していないことを心配しなさい。」❝子曰、「默而識之、學而不厭、誨人不倦、何有於我哉。」(『論語』述而 第七)❞→ 先生はこうおっしゃった、「静かに事物を知り、学ぶことを厭わず、倦(う)まずに人を教え続ける。私にはそれだけなんだよ。」❝西洋の刑法は專ら懲戒を主として苛酷を戒め、人を善良に導くに注意深し。故に囚獄中の罪人をも、如何にも緩るやかにして鑒誡(かんかい)となる可き書籍を與へ、事に因りては親族朋友の面會をも許すと聞けり。尤も聖人の刑を設けられしも、忠孝仁愛の心より鰥寡(かんか)孤獨を愍(あはれ)み、人の罪に陷るを恤(うれ)ひ給ひしは深けれ共、實地手の屆きたる今の西洋の如く有しにや、書籍の上には見え渡らず、實に文明ぢやと感ずる也。(上記『西郷南洲遺訓』より)❞西郷が、西洋の制度を評価する場合にも、徳治主義に近い部分についての共感があります。❝子曰、道之以政、齊之以刑、民免而無恥、道之以徳、齊之以禮、有恥且格。(『論語』 為政第二)❞→先生はこうおっしゃった「人々を導くのを政によって、人々を正すのに刑罰をよってすれば、民はその政や罰から逃れる事ばかりを考え、恥じることがなくなるだろう。人々を導くのを徳によって、人々を正すのを礼によってすれば、人々は恥を知り同時に道理をわきまえるようになるだろう。❝漢學を成せる者は、彌漢籍に就て道を學ぶべし。道は天地自然の物、東西の別なし、苟も當時萬國對峙の形勢を知らんと欲せば、春秋左氏傳を熟讀し、助くるに孫子を以てすべし。當時の形勢と略ぼ大差なかるべし。(上記『西郷南洲遺訓』より)❞ちなみに、西郷のオススメは「左伝」なんだそうで、ここは福沢諭吉と同じですね。参照:靖国神社と中国古典https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201403070000/・・・西郷といえば「敬天愛人」。西郷はここでも「克己」を強調します。❝道は天地自然の道なるゆゑ、講学の道は敬天愛人を目的とし、身を修するに克己(こつき)を以て終始せよ。己れに克(か)つの極功は「毋意毋必毋固毋我(いなしひつなしこなしがなし)」と云へり。総じて人は己れに克つを以て成り、自ら愛するを以て敗るるぞ。(上記『西郷南洲遺訓』岩波文庫より)❞❝道は天地自然の物にして、人は之れを行ふものなれば、天を敬するを目的とす。天は人も我も同一に愛し給ふゆゑ、我を愛する心を以て人を愛する也。(同上)❞ ❝子絕四「毋意,毋必,毋固,毋我。」(『論語』子罕第九)❞→先生は以下の四つを断たれた「意地になるな、拘るな、頑なになるな、我を張るな。」・・・「敬天愛人」の思想は、朱子学や陽明学ではよく見られる展開ですが、今回は王陽明の『伝習録』から。❝夫聖人之心,以天地萬物為一體,其視天下之人,無外內遠近,凡有血氣,皆其昆弟赤子之親,莫不欲安全而教養之,以遂其萬物一體之念。天下之人心,其始亦非有異於聖人也,特其間於有我之私,隔於物欲之蔽,大者以小,通者以塞,人各有心,至有視其父、子、兄、弗如仇仇者。聖人有憂之,是以推其天地萬物一體之仁以教天下,使之皆有以克其私,去其蔽,以復其心體之同然。其教之大端,則堯、舜、禹之相授受,所謂「道心惟微,惟精惟一,允執厥中」而其節目,則舜之命契,所謂「父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信」五者而已。(『伝習録』)❞→聖人の心とは、天地萬物をもって一体となし、天下の人を見るのに内と外、遠近の区別なく、およそ血の通う者であれば、身近な親類の子弟のように安んじて見守り、万物一体の教えへと導こうとするのである。天下の人心も、その始まりにおいては聖人の心と異なることはない。己が内に我執がはびこり、物欲が感性を隔てるようになると、ゆったりとした心がちまちまとなっていき、やがてふさぎこんでしまう。そのうち人心がバラバラとなって、親子や兄弟ですら、まるで敵同士のようにいがみ合うようになった。聖人はそこを憂い、天地万物と一体の仁を天下に教え広め、皆にある我執や物欲に打ち克ち、本来人間の有する聖人と同様の心に復しようとした。その教えの始まりは、すなわち堯、舜、禹の時代に授かり「道心はただ微妙であり、ひたすら精神を一とし、中庸をとらえて失うな」という教えのみであった。その守るべきものというのは舜が契(ケイ)に命じて教授した「父子に親有り、君臣に義あり,夫婦に別有り、長幼に序有り,朋友に信有り」という五者のみであった。ちなみに、『論語』の中で、「仁」について問われたとき、孔子は「愛人(人を愛することである)。」と説いています(顔淵第十二)。❝忠孝仁愛教化の道は政事の大本にして、萬世に亙り宇宙に彌り易(か)ふ可からざるの要道也。道は天地自然の物なれば、西洋と雖も決して別無し。(『西郷南洲遺訓』岩波文庫より)❞参照:教育勅語と儒教。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201705070000/・・・西郷の場合には、薩摩の郷中教育や、私淑していた藤田東湖、『言志四録』の著者である佐藤一斎などの影響は明白で、大塩平八郎や、三島由紀夫などと同じように、西郷と新儒教、特に陽明学との関係を指摘することが多いです。例えば、内村鑑三の『代表的日本人』。西郷隆盛はその筆頭に挙げられています。“(西郷は)若いころから王陽明の書物には興味をひかれました。陽明学は、中国思想のなかでは、同じアジアの起源を有するもっとも聖なる宗教と、きわめて似たところがあります。それは、崇高な良心を教え、恵み深くありながら、きびしい「天」の法を説く点です。わが主人公の、のちに書かれた文章には、その影響がいちじるしく反映しています。西郷の文章にみられるキリスト教的な感情は、すべてその偉大な中国人の抱いていた、単純な思想の証明であります。あわせて、それをことごとく摂取して、あの実践的な性格を作りあげた西郷の偉大さをも、物語っているのであります。 西郷は、ほかにも、仏教の中ではストイックな禅の思想に、いくらか興味を示しました。のちに友人に語った言葉からわかるように、「自分の情のもろさを抑えるため」でありました。いわゆるヨーロッパ文化なるものには、まったく無関心でした。日本人のなかにあっては、たいへん度量が広くて進歩的なこの人物の教育は、すべて東洋に拠っていたのであります。 ところで、西郷の一生をつらぬき、二つの顕著な思想がみられます。すなわち、(一)統一国家と、(二)東アジアの征服は、いったいどこから得られたものでしょうか。もし陽明学の思想を論理的にたどるならば、そのような結論に至るのも不可能ではありません。旧政府により、体制維持のために特別に保護された朱子学とは異なり、陽明学は進歩的で前向きで可能性に富んだ教えでありました。 陽明学とキリスト教との類似性については、これまでにも何度か指摘されました。そんなことを理由に陽明学が日本で禁止同然の目にあっていました。「これは陽明学にそっくりだ。帝国の崩壊を引き起こすものだ。」こう叫んだのは維新革命で名をはせた長州の戦略家、高杉晋作であります。長崎ではじめて聖書を目にしたときのことでした。このキリスト教に似た思想が、日本の再建にとって重要な要素として求められたのでした。これは当時の日本の歴史を特徴づける一事実であったのです。(『代表的日本人』内村鑑三著、鈴木範久訳 岩波文庫)”朱子学と対比する形で、陽明学を「革命思想」ととらえ、西郷の思想の源泉とする内村鑑三の見方は、伝統的な西郷論としてオーソドックスなものですが、当ブログとしては、西郷の言葉は儒教全般にわたり、陽明学の影響はあるものの、西郷の思想を「陽明学」の棚に分類するのには抵抗があります。彭祖、何ぞ希わん 犬馬の年塵類に牽かれず 閑権を握る新生祝賀 人と異なる静かに誦す 南華の第一篇彭祖のように長生きができても、犬馬のように縛られた年月を経たくはない塵や芥のような世事に流されず、長閑に時を過ごしたい新年を祝うめでたい日にすら、世間の人とは違ってしまったのだな静かに荘子の第一篇を読み、天地を逍遥するのだもちろん、儒教の枠だけに留まるものでもありませんし。本年はこの辺で。

2017.12.31

コメント(0)

-

荘子と進化論 その203。

さきほど、『スターウォーズ/最後のジェダイ(Star Wars: Episode VIII The Last Jedi)』を観賞してきました。東洋的な要素をほとんど取り除いて展開された『フォースの覚醒』と、道教の技法を積極的に使った『ローグワン』という流れからある程度予想はしていましたが、『最後のジェダイ』は、かなり東洋寄りの構造となっています。スターウォーズと道教 ~フォース(Force)と氣(Qi)~。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5204/尸解の世界。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5197/スターウォーズと道教 ~呪禁と弾除け~。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5209/当ブログは一応荘子ブログですので、今回は直接『荘子』に関わるものだけ挙げておきます。❝桓公讀書於堂上、輪扁斲輪於堂下、釋椎鑿而上、問桓公曰。「敢問公之所讀者何言邪?」公曰「聖人之言也。」曰「聖人在乎?」公曰「已死矣。」曰「然則君之所讀者、古人之糟魄已夫!」桓公曰「寡人讀書、輪人安得議乎!有説則可、無説則死。」輪扁曰「臣也、以臣之事觀之。断輪、徐則甘而不固、疾則苦而不入。不徐不疾、得之於手而應於心、口不能言、有數存焉於其間。臣不能以?臣之子、臣之子亦不能受之於臣、是以行年七十而老断輪。古之人與其不可傳也死矣、然則君之所讀者、古人之糟魄已矣。」(『荘子』天道 第十三)❞ →桓公がお堂で書物を読んでいたとき、お堂の下では輪扁(りんぺん)という職人が車輪を作っていた。ふと、輪扁(りんぺん)は鑿を置きお堂に上がって桓公に尋ねた。「お教えください。お殿様は今、何について書かれたものを読んでおいでですか?」。桓公は「聖人の言葉だ」と答えた。「その聖人様は生きているんですか?」「いや、亡くなっておられる」。すると「なんだ、あなたさまは死んだ人の残りカスを読んでいるだけじゃないですか」と言うので、「お前なんぞの身分でわしの学問をバカにするのか、答え次第によっては命はないぞ!」と桓公が激怒したところ、輪扁なる職人はこう答えた。「わたくしの知る道理というのはこのようなものです。車輪の軸を作るときに、ぴたりとはめ合わせるように削るには秘訣が要ります。削りが多すぎると強くはまりませんし、削りが少なすぎると窮屈で差し込みづらいものです。この秘訣は、自分自身でやってみて、手応えを心で確かめることで初めて体得されるものです。これはどれだけ言葉を連ねたところで伝わるものではありません。私はせがれにをそれを言葉で教えることができず、せがれが私からそれを受け継ぐこともできませんでした。そして、齢七十の今になっても私は車輪を作る仕事をしています。あなた様の読んでいる本を書いた聖人様も、私と同じように全てを伝えきれずに亡くなった人であろう。そう考えたので、私はそのご本を「死んだ人の残りカス」、ただの『古人の糟魄』であると申しあげたのです。」マスター・ヨーダと老荘思想 その1。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5025/ジェダイ(Jedi)と道教(Taoism)。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5203/フォースの説明などにしても、経典からそのまま引用しているのではないかと思わせるセリフがあったり、ジェダイの本質にかかわる部分にも原典そのままの表現が多かったです。「古人の糟魄」はその好例だと思います。詳しくはいずれ。今日はこの辺で。

2017.12.16

コメント(0)

-

ケント・ギルバートと孟子。

久々の更新。-----(引用始め)------------------------------------トランプ氏のアジア歴訪で再確認 金正恩氏、文在寅氏、習近平氏に「至誠」は通じない 長州藩の松下村塾で高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文らに多大な影響を与えた吉田松陰の存在を抜きにして、明治維新の成功はなかったと思う。 松陰は「至誠にして動かざる者は、未だ之れ有らざるなり」(=こちらがこの上もない誠の心を尽くしても感動しなかったという人にはいまだあったためしがない)という「孟子」の一節を好んで口にしたそうだ。 松陰は「至誠」の気持ちで多くの人々の心を動かし、行動も起こさせた。死後も、その思想を通じて日本が植民地化を逃れて近代化を達成する明治維新に貢献した。 松陰の功績は永遠に色あせないが、残念ながら「至誠」の考えは、共通の常識を持つ相手にしか通じない。それも儒教思想の影響が色濃く残る北朝鮮と韓国、中華人民共和国(PRC)の指導者には絶対に通じない。ドナルド・トランプ米大統領のアジア歴訪を見ていて、それを再認識した。 北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長は、核兵器とICBM(大陸間弾道ミサイル)を自国で開発して米国を脅迫すれば、祖父の金日成(キム・イルソン)主席から3代続く「金王朝」を存続できると信じている。 ところが、多くの米国人は「自由と民主主義と人権を無視して領土や国民の生命を脅かす敵国は、国際社会の批判など気にせず先制攻撃すべきだ」と考える。だから、米国人の常識で見ると正恩氏の行動は自殺行為そのものだ。米朝の常識の差は「至誠」を尽くしても埋まらない。 韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領の非常識は、もはや韓国を滅ぼしかねない危険水域だ。 トランプ氏を歓迎する晩餐(ばんさん)会に「独島エビ」なるものを出して、島根県・竹島をめぐる日本との争いを主張した。TPOと外交儀礼をわきまえない無礼者が、政権中枢にいる事実をアピールしたようなものだ。また、元慰安婦を招待してトランプ氏に抱きつかせた。米国が仲介した慰安婦問題の日韓合意を、「韓国は守る意志がない」と世界中に伝わった。 さらに、韓国警察は、反トランプデモの暴走を食い止めることができなかった。今回の訪韓中に韓国が演じた失態の数は片手では足りない。 沖縄県の翁長雄志知事と同様、文氏は米国が見放すように行動している印象だ。トランプ氏の訪韓を、自分自身が「反米・反日・親北・親中」である事実をアピールする機会に、最大限に利用したのか。 中国の習近平国家主席の手のひらで踊ることが、韓国国民の総意なら仕方ない。だが、民主党政権下の日本人と同様、甘言に目がくらんだ詐欺被害者にしか見えない。------------------------------------(引用終わり)-----zakzak ケント・ギルバート ニッポンの新常識 2017.11.18 トランプ氏のアジア歴訪で再確認 金正恩氏、文在寅氏、習近平氏に「至誠」は通じないhttps://www.zakzak.co.jp/soc/news/171118/soc1711180009-n1.htmlベストセラー『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』 (講談社+α新書) でおなじみのケント・ギルバートさんによるフジサンケイグループの『夕刊フジ』のコラムであります。文中にある「至誠にして動かざる者は、未だ之れ有らざるなり(至誠而不動者未之有也)」は、本来は『孟子』にある言葉でして、日本では孟子を手本としていた吉田松陰の好んで引用としたものとして有名です。ケントさんがこの言葉を持ち出したのは、安倍ちゃんが座右の銘として何度も引き合いに出しているからなのだと推察します。❝「身はたとい 武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂」 十月念五日 二十一回猛士 第一節 一 余、去年已来、心蹟百変挙て数え難し。就中趙の貫高(かんこう)を希い、楚の屈平(くっぺい)を仰ぐ。諸知友の知る所なり。故に子遠(しえん)が送別の句に、「燕趙多士一貫高荊楚深憂只屈平のこと」と云うもこの事也。然るに五月十一日、関東の行を聞しよりは又一の誠字に工夫を付けたり。時に子遠死字を贈る。余、これを用いず。一白綿布を求めて「孟子至誠而不動者未之有也」の一句を書し、手巾ヘ縫い付け携て江戸に来り。(吉田松陰著『留魂録』より)❞吉田松陰の思想における孟子の存在というのは、必要不可欠の要素です。門下生に向けて孟子の内容を説いた『講孟余話』なども有名です(ちょっと古い本だと『講孟箚記(こうもうさっき)』という表記をしていましたが、現在は『講孟余話(こうもうよわ)』というタイトルが多いです)。他にも松陰が提唱していた「草莽崛起」の「草莽」も『孟子』に由来します。ちょうど今年のトランプの訪中の時にアラベラちゃんが『三字経』を暗誦していましたが、これも孟子との関りが深い書物です。日本でも江戸時代には寺子屋などで教えていた基本的な漢文のテキストでした。この『三字経』の冒頭「人之初 性本善」(人の初まりにおいて、その性は善である。)は孟子の代表的な命題である「性善説」ですし、その後の「昔孟母 擇鄰處 子不學 斷機杼」(昔、孟子の母は擇鄰にいたときに、子供が学問を怠ったことの戒めとして、自らの機杼を断った)という「孟母断機」の有名な逸話も載っています。参照:Trump shows Xi and Peng video clips of his granddaughter Arabella Kushner singing in Mandarinhttps://youtu.be/uzM7XoVVGQc?t=1m5s参照:三字経 - 漢字文化資料館http://kanjibunka.com/download/sanjikyo.htmlちなみに、アラベラちゃんが暗誦していたのは最初のくだりから「人不学 不知義」までです。ちなみにちなみに、彼女が披露したのは『我们的田野』、『三字経』、李白の『望廬山瀑布(廬山の瀑布を望む)』『早発白帝城(早(つと)に白帝城を発す)』、『我的好妈妈』の順です。 儒教の一部を「孔孟の教え」とも言いますし、聖人孔子に準じるかたちで「亜聖」とも呼ばれる孟子は、当然のことながら儒教を代表する思想家です。参照:Wikipedia 孟子https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%9F%E5%AD%90で、もう一度最初のケント・ギルバートさんのコラム。 ❝松陰は「至誠にして動かざる者は、未だ之れ有らざるなり」(=こちらがこの上もない誠の心を尽くしても感動しなかったという人にはいまだあったためしがない)という「孟子」の一節を好んで口にしたそうだ。 松陰は「至誠」の気持ちで多くの人々の心を動かし、行動も起こさせた。死後も、その思想を通じて日本が植民地化を逃れて近代化を達成する明治維新に貢献した。 松陰の功績は永遠に色あせないが、残念ながら「至誠」の考えは、共通の常識を持つ相手にしか通じない。それも儒教思想の影響が色濃く残る北朝鮮と韓国、中華人民共和国(PRC)の指導者には絶対に通じない。ドナルド・トランプ米大統領のアジア歴訪を見ていて、それを再認識した。”「儒教を代表する思想家・孟子の「至誠」の考えというのは、儒教思想の影響が強く残る国の指導者には絶対通用しない。」というこの展開に、まだまだ私には産経力が足りないなという思いを深くしたわけです。そもそも「絶対通用しない」のならば、最初から「至誠にして動かざる者は、未だ之れ有らざるなり」という言葉が成立しなくなるわけですが、孟子の言葉なのに、なぜ儒教の思想の影響が色濃く残る国では通用しないなどいう発想が出てくるのか・・・?今見てみたら、私と同じような疑問を持った人が直接本人に聞いてます。今日はこの辺で。

2017.11.19

コメント(2)

-

『ベストキッド』と荘子・改。