2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010年11月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

リゴレット

「名曲100選」 ヴェルディ作曲 オペラ「リゴレット」昨今の日本でのオペラ公演には、私がオペラを好きになった頃に比べるとはるかに人気があり、老若男女を問わず幅広い客層に支えられています。 ブームとも呼ぶべき現象でしょうか。 外来公演も年間にいくつあるでしょうか。 日本で居ながらにして世界のオペラ座引越し公演を観ることが出来ます(但し、お金に糸目をつけないという条件になりますが)。ヨーロッパなどでは小さな町や市には歌劇場があって、庶民が気軽にオペラを楽しんでいるのを出張中に何度も目にした光景でした。 今の日本のオペラ・ブームが底辺に広がるのある、しっかりと根付いていって欲しいものと望まずにはおれません。 さて、オペラと言えば「イタリア・オペラ」、「イタリア・オペラ」と言えばヴェルディ、ということになりますが、このオペラ「リゴレット」を知らなくても「風のなかの羽のように~」という「女心の歌」で有名なアリアをご存知の方が多いと思います。 第3幕で歌われるのがこの「女心の歌」なんです。物語は、イタリア・マントヴァ地方でそこのマントヴァ公爵は好色男性。 若い娘でも人妻や家臣の妻女など手当たり次第に手を出す漁色家。 その公爵に仕えているのが足に障害を持つ道化師リゴレット。 公爵を煽り立てて女を抱かせる不届きな道化師。 先日も貴族の妻のよからぬ行為に及んで、その貴族から呪いの言葉をかけられます。リゴレットにはジルダという娘が一人いて、その彼女が美人。 リゴレットの知らない間に村の若者に変装した公爵に魅せられるジルダ。好きになってしまいます。 リゴレットの行いを日頃から妬みや反感で見守っている家臣たちがいます。 その家臣たちの計略にはまるジルダとリゴレット。自分の好きな男が公爵とわかったジルダは、殺されようとしている父リゴレットの身代わりとなって殺されます。 娘の亡骸に取りすがるリゴレット。 そしてオペラの幕が下ります。見所は何といっても娘ジルダが公爵の餌食にならんとわかって歌う。リゴレットのアリア「悪魔め、鬼め!」。 このアリアがすごい。 あの貴族の呪いが自分の娘に降りかかろうとは夢にも思わなかったリゴレットの悲痛な叫びが歌われます。それに第3幕の重唱(公爵、リゴレット、ジルダ、家臣)、歌の凄さを体感できるシーンです。 それに「女心の歌」。 公爵の歌うこのアリア、名歌手による名唱はいつ聴いてもいいものです。それにまつわるエピソードがあります。 ヴェルディはこのアリアが初演後に大当たりするのを予感しており、歌手には公演前には絶対に歌ってはならぬと言い置いたのに、初演前からこのアリアが街のあちこちから聞こえてきたそうです。愛聴盤ピエトロ・カップッチル(B)、プラシード・ドミンゴ(T)エレナ・コトルバス(S) 他カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽楽団・合唱団(グラモフォン・レーベル 4577532 1976年録音 海外盤)

2010年11月07日

コメント(0)

-

ト短調の弦楽五重奏曲

「名曲100選」 W.A.モーツアルト作曲 弦楽五重奏曲第4番 ト短調レオポルド・モーツアルトという音楽家がいます。 有名なウオルフガング・アマデウス・モーツアルト(1756-1791)の父親です。 この人は「おもちゃの交響曲」という、音楽としてはあまり大した作品でないのですが、曲の途中で鳩笛やラッパ、太鼓といった子供のおもちゃが数種類取り入れられた愛らしく、親しまれている音楽を書いた人です。私が15-6歳の頃までヨゼフ・ハイドンの作曲と信じ込まれていて、レコード会社も録音・発売するたびにハイドン作曲と銘打っていましたが、学者の研究でそれは間違いで、レオポルド・モーツアルトの作品であると正当に認められています。モーツアルトの「弦楽五重奏曲 ト短調」の話に何故父レオポルドの話になるのか、とおおもいでしょう。 このト短調はレオポルドの死にすごく関連していると、今では定説となって考えられているからです。モーツアルトは父レオポルドから厳しい音楽教育を受けながら育った人で、5歳ですでに作曲をしていたと言われるほどの「神童」でした。 そしてヨーロッパをピアノでのコンサート・ツアーに出かける生活でした。父レオポルドはザルツブルグ(モーツアルトの生地)の宮廷音楽長を努めながら作曲もしていたそうです。 そして子供ウオルフガング・モーツアルトには、いずれ名のある宮廷音楽長を務めてもらいたいと願っていたそうですが、モーツアルト25歳のときにウイーンに単身出かけて、音楽家として自立を果たします。ウイーンでは生き生きとした活躍を見せたモーツアルト。 これ以降それほど回数多く父レオポルドとは顔を合わしていないそうです。 そして父の病気を知らされました。 その時に父宛に書いたのが有名な慰めの手紙です、「わたしは、数年来というもの、死という、この人間の真実にして最大の友人と、たいそう仲良くなってしまいました。死の姿は少しも恐ろしくないばかりか、むしろ心を安らかにし、慰めてくれるものなのです。 わたしは、いつでも寝床に入るたびにひょっとすると、自分は明日はもうこの世にいなくなっているかもしれない、と考えないことはありません」(1978年4月4日 モーツアルト31歳)。それから約2ヶ月後の5月28日にレオポルド・モーツアルトは68歳の生涯を閉じています。モーツアルトが書いた弦楽五重奏曲は全部で6曲残っており、ト短調として有名なこの曲は第4番にあたるものです。 これは父レオポルドが亡くなる12日前に完成しているそうで、一聴すればわかる通り、曲全体には一種独特の暗鬱な気分が、濃厚に刻まれており、おそらく父の死を予感して書かれたのであろうと言われています。「ト短調」はモーツアルトのとって宿命的な調性と言われています。「交響曲第40番」もト短調です。 共通しているのは心をえぐられるような悲壮美に満ちており、「駆け巡る悲しみ」として最高の表現ではないでしょうか。弦楽五重奏曲は弦楽四重奏にチェロ1本を加えるか、ヴィオラを加えるかですが、モーツアルトはヴィオラを選択しています。愛聴盤スメタナ弦楽四重奏団とヨゼフ・スーク(ヴィオラ)(DENON CREST1000 COCO73067 1976年録音)極めて精緻なアンサンブルで、とても澄んだ響きがすごく魅力のある演奏です。 ロココ風に表現した典雅な演奏スタイルが、よりいっそう哀しみを訴えてきます。

2010年11月06日

コメント(0)

-

三角帽子

「名曲100選」 ファリャ作曲 バレエ音楽「三角帽子」マヌエル・デ・ファリャ(1876-1946)は近代スペイン音楽の門戸を開いた功労者だと言われています。 先輩作曲家のグラナドスやアルベニスは、スペインの民族音楽をほぼそのままの姿で使っていたのですが、ファリャは、ハンガリーのバルトークの様に自国の民謡・民族音楽・土俗的な舞踊音楽などをフレームにして、それら土着音楽の精髄を活かして音楽を書いた人でした。 ファリャとグラナドスやアルベニスの音楽を聴き比べると、ここに私が書いた違いが自ずとお判りになると思います。 その点が「近代音楽への功労者」と呼ばれる所以だと思います。ロシア・バレエ団の主宰者ディアギレフが、ファリャの出世作バレエ音楽「恋は魔術師」の成功のあとにバレエ音楽を委嘱してきました。 「スペイン丸出しの音楽」という条件付です。この「三角帽子」は見事に当たり。 ファリャの名前が世界的作曲家として通用するようになりました。ディアギレフの要請「スペイン丸出し」の姿が、音楽冒頭から始まります。 ティンパニーが強く叩かれ、鮮やかなカスタネットの響きに乗って「オーレ! オーレ!」という掛け声がこだまして、メゾ・ソプラノの悩ましげな歌声が響いてきます。 この曲の開始から聴衆はスペインの大地に放り投げられます。 ディアギレフの意図に見事に応えた開始音楽です。このように全編にスペイン音楽が溢れており、ムンムンするような熱気さえも伝わってくるような、強烈な音楽となっています。 第1部、第2部と分かれていますが切れ目なく演奏されます。スペイン・アンダルシア地方を背景にした物語で、ぶ男だが働き者の粉屋には大変美しい女房がいて、夫婦は仲良く暮らしています。 そこへ好色な代官がその女房に目をつけて我が物にしようと企みます。 気丈な女房と粉屋が村人の助けでこの好色代官をやっつけてしまう、というストーリーです。約40分足らずのバレエ音楽です。愛聴盤シャルル・デュトワ指揮 モントリオール交響楽団 コレット・ポーキー(S)コゲット・トゥランジョー(メゾ・ソプラノ)(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD50071 1981年録音)ラテン的な色彩が全編に散らばっている、この「色彩美」がたまらく美しい演奏です。30年ほど前の録音ですが、今でも優秀録音でとおる素晴らしいディスクです。

2010年11月03日

コメント(2)

-

グラズノフ

「名曲100選」 グラズノフ作曲 ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82アレクサンドル・グラズノフ(1835-1936)は、近年その交響曲全8曲(9曲書いているが第9番は未完)が録音・リリースされて来て話題にのぼるロシア帝政時代からソ連への時代の作曲家ですが、まだポピュラーな人とは言えません。しかし1904年に書かれたこのヴァイオリン協奏曲は実にいい。 極めて親しみやすい曲です。 この音楽はもっと演奏され愛好されていい筈なのに、録音も非常に少ない。 ハイフェッツやミルシティンなどの録音が目立つのみです。20世紀に入って書かれた曲ですが、濃厚に19世紀の面影を残しており、チャイコフスキーの協奏曲を小型にして、もっと洗練させた感じの、チャイコフスキーよりもスマートになった趣があります。 ヴァイオリンの特質をよく知っており、その美質を充分に活かした民族的な旋律を駆使して親しみやすい音楽にしており、ロシアの民族音楽が全編に覆われており、それが華やかにそして哀愁を込めて語られる様がとても美しい曲で20分ほどの演奏時間。CDでは何故かトラックは1つで全楽章(と言っても2楽章しかありません)までを切れ目なく収録しています。 そういう曲なんでしょうね。第1楽章 モデラート三部形式でアンダンテが中間部にあり、極めて旋律的な音楽でロシア民謡風のメロディがたまらなく郷愁を誘います。第2楽章 アレグロ金管楽器で爽やかな夜明けを告げるような旋律で始まります。 それをソロヴァイオリンが復唱するかのように反復します。 ここがとてもきれい。 中間部のテーマがリズミカルになるのが印象的。 コーダとして書かれた音楽が実に魅力的。 独奏ヴァイオリンがロシアの楽器バラライカを模して演奏される旋律がとても魅力的です。愛聴盤アンネ=ゾフィー・ムター(ヴァイオリン)ムスティラフ・ロストロポーヴィチ指揮 ワシントン・ナショナル交響楽団(エラート原盤 BMGジャパン R32E-1089 1988年録音 廃盤)ムターのエラートへの録音という珍しい盤。 ヴァイオリンを分厚く唸らせてロマン一杯の情緒を振りまいています。 たっぷりとレガートを効かせており、ポルタメントの味わいは筆舌に尽くし難いほど。 むせるように、切ないくらいに歌っており、その豊かな響きに圧倒されます。 このディスクが廃盤とは。 いずれグラモフォンで再録音して欲しい作品です。

2010年11月02日

コメント(0)

-

月光ソナタ

「名曲100選」 ベートーベン作曲 ピアノ・ソナタ第14番 「月光」ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーベン(1770-1827)は生涯を独身で過ごした作曲家でした。 一度も結婚をしたことがありません。 だからと言って女性嫌いではありません。それどころか彼の周りに現れる女性といつも恋に落ちていたようです。結果は悲惨に終わっても。名前を挙げるとヨゼフィーヌ・ダイム、テレーゼ・フォン・ブルンズウイック、テレーゼ・フォン・マルファッティ、アマーリエ・ゼーバルト、ドロテーア・エルトマン、アントニエ・フォン・ブレンターノ、それにジュリエッタ・グルチャルディなど、ベートーベンの死後発見された「不滅の恋人」への手紙三通の候補者たちです。恋に落ちていなければ暮らしていけないほどのロマンスがそのたびにあったのでしょう。これらの女性たちとのエピソードで有名なのは、ジュリエッタ・グルチャルディとのロマンスです。 彼女はベートーベンのピアノの弟子の一人でした。 彼はジュリエッタに熱烈な恋心を抱き、彼女のほうも満更ではなかったようです。 とうとう結婚する気になったベートーベンは彼女に告白しますが、貴族の令嬢と街の一介の作曲家・音楽家の結婚など当時の常識ではとても認められない話で、彼女の父の猛反対にあってこの話は壊れてしまいました。この恋愛中に(ベートーベン 30歳のとき)生まれたのがピアノソナタ第14番 嬰ハ短調でした。 後になって「月光」と名付けられた作品です。 ベートーベンはこの幻想的なソナタをジュリエッタに捧げています。夢幻的で幻想的な佇まいの第1楽章、愛らしく典雅な表情の第2楽章、情熱的で激しい恋の炎がメラメラと燃えているような激しい感情の吐露を表すような第3楽章。 ここにはジュリエッタへのベートーベンの愛の吐露が充分に表現されているようです。この第14番のソナタが何故に「月光の曲」と呼ばれるようになったのでしょうか? 後世の詩人レルシュタープという人がこの曲について、「あたかもルツェルン湖の月光を浴びながらたゆとう小舟のようだ」と表現したことから生まれたと言われています。ベートーベンの32曲のピアノ・ソナタ中でも屈指の名曲です。愛聴盤マリア・ジョアン・ピリス(ピアノ)(グラモフォン・レーベル 453 457-2 2001年5月録音 海外盤)バックハウス、ルプー、ギレリスなどの盤を聴いていたのですが、2001年のこの新しい(再録音)の透明感に溢れるピリスのピアノに魅かれています。

2010年11月01日

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪

- 영원히 깨질 수 없는

- (2025-11-11 06:13:39)

-

-

-

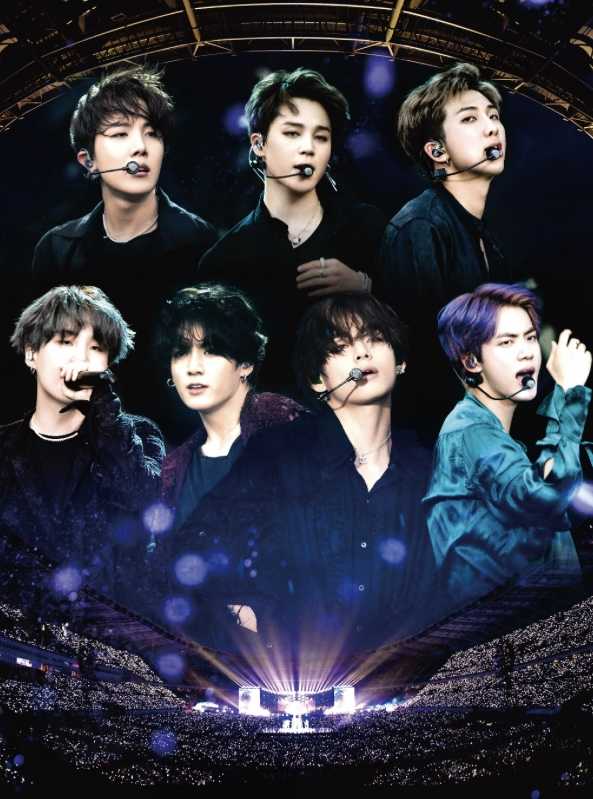

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…

- (2025-11-21 18:37:01)

-

-

-

- 人気歌手ランキング

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:58:28)

-