全640件 (640件中 1-50件目)

-

巣立ちの日

そういえば、あの人はよく食べる人だった。ラーメンが好きで、食べ放題が好きな人だった。甘いものも大好きだった。付き合い始めの頃、あちこち美味しいものを食べに行った。その時、最後のスイーツはお互い別のものを注文し、必ず分け合って食べていた。そして、これからもお互い分け合って食べようね、と言っていた。今日、三男の卒業式。昼、家族で食事をしに行った。帰りに買いたいと言った石焼き芋。持って帰って美味しいと言って食べていたと思ったら、食べる?と言ってくれた。お腹いっぱいだから今いいよ。と言ったら、机の上に置いておいてくれた。何にもしてあげられなかったし、ダメな母親だったと思う。周りから見たら色々あるけど、優しい子に育ったなぁ。

2025.02.28

コメント(0)

-

ひとつ ひとつ 少しずつ

部屋を掃除していて押入れを開けると中に入れていたワインの瓶が落ちてきて割れてしまった。4年前亡くなってそのまま私が部屋を使っていた。ワインが好きな人だった。子供が生まれた年のワイン。ワインの当たり年だと言っていたっけ。大事にとっておいたのだろうな。子供が成人したら一緒に飲みたかっただろうな。ちょうど昨年、指を骨折してしまった。左手の薬指で、腫れあがってしまいずっとはめていた指輪を切ってはずしてもらった。1つずつ、1つずつ。少しずつ、少しずつ。思い出の品も無くなっていくのだろうか。思い出も薄れていくのだろうか。

2024.09.08

コメント(0)

-

泣きたくなる歌

「点描の歌」 を聴いたこの歌は、映画の挿入歌でひと夏の恋をうたったものらしいのだけれど亡くなってしまった大切なひとを思い出してしまい涙が出た。夢に出てきたんだよなぁあたりまえのように、そこにいてあたりまえがこわれることにきづかなかったなんであのときどうしてあのときどこにぶつけていいのかわからない怒り後悔することは山のよう日記にでも書いていったら落ち着くかな。。。

2022.10.08

コメント(0)

-

圧力が大きくなると

油井さん関連でJAXAのサイトを見ていると、海底「アクエリアス」での実験の動画があった。海底での実験結果を予測しよう!- Science Under Pressure Challenge -おもしろい!LIVEでTwitterとかFacebookを見て参加してみたかったな。今、中1と高校の物理基礎を教えているので、終端速度(物理)とか音速(中1)の実験も見たかった。動画がまとめられてないってことは、うまくいかなかったのかな?大西さんのアクエリアスでの日記を見ると、アクエリアスでの気圧は約2.5気圧。地上の2.5倍。声も変わるっておもしろい。中一で音もやるから、うまく説明できたら使えるか?ヘリウムガスと合わせて。いや、中学では説明が難しいかな。動画があって声が入っていればなぁ。。。中1で、密度、圧力を学習するから、おもりと浮力を釣り合わせて無重力下での訓練をする説明を取り上げるのもおもしろい。浮沈子の動画があるのもいいね。中でも、最後の密度の実験「地上で、薄いガラスの球体と重りが釣り合うように天秤をセットしました。海底では、ガラスの球体と重りの釣り合いはどうなるでしょうか?」というのはいい! おもしろいね。浮力と密度と。なかなか関連づける説明が難しいんだけど、(物理式で書けばそうなのだけど、なかなか中1には難しかったり)ちょっとつながるかな。宇宙にいる人とつながっていると感じるのもすてき

2015.07.31

コメント(0)

-

近況

ブログを書く頻度も低くなってしまったが、どうしているかというと非常勤で理科を教えている。昨年の4月から私立の高校で物理を教えることになった。それに加え、昨年の5月に公立の中学で教えてくれないか、という話が舞い込んだ。公立の中学の話がきたときは、すでに5月で高校の授業が始まっており、これ以上忙しくなると考えると悩んだ。ただ、今後のことを考えたときに中学で経験を積む方が大切かも、と考えて、引き受けることにした。案の定、死にそうに忙しくなる。。。高校は文系の物理基礎を教えるため、内容自体は受験も関係なくそれほど難しくない。けれども、やはり高校生を教えるのも十年以上の久しぶり。そして、中学で本格的に教えるのは初めてだ。その上、中学の最初の範囲は生物分野で高校で学んでいない分野。毎回どのように授業をしようか、悩みまくった。で、頭の切り替えがなかなかできない。生物の範囲も、気になったら色々ネットで調べだしたら止まらない。高校で物理の授業をすると、そちらが気になって中学校の授業の準備がおろそかになる。そして、毎日の授業だけでも大変なところに、テスト作成が加わるともうダメだった。何度、教育委員会に「もうダメなので中学の勤務をやめさせてください」と言おうと思ったか分からない。毎回、毎回、自転車操業。失敗も何度も。授業中頭真っ白になることも。。。中学で、授業の入り込みの(支援の必要のある生徒に対しての)先生に「今日の授業は何なんですか?」と、ダメ出しをされることも何度かあった。そのたびに、いや、もうダメなんだって。これ以上、といわれても。と思っていた。それでも、時間は過ぎる。そんなこんなでも、なぜか、中学の理科の主任の先生からそして、中学の校長から「もう一年やって欲しい」と言ってもらえた。収入のことを考えれば、中学を勤務することでちょうど扶養をはずれてしまうので、あまり働いている意味がない。夫にも勤務は高校だけにして中学はやらないよな、とは言われた。しかし、高校は2年間手伝ってくださいと言うことだったので、2年たつとまたどうするか考えなければいけない。のど元過ぎれば暑さを忘れ、中学を続けておかなければ先が見えない気がした。中学も続けると夫に話すと、あきれられた。そんなこんなで、今年度も中学と高校を掛け持ちして教えている。昨年度よりも、まだ先が見えるだけましだが、なぜかまだまだ足りないことはあり、まだまだ思うようにはいかない。むずかしいねぇ。でも、おもしろい。先生の仕事って、毎回同じこと教えるだけで、つまんないって思ってた。それが、まだまだいろいろ新しい疑問、新しい発見がある。特に、専門分野でない生物や地学分野がとってもおもしろい。夏休みに、研修や見学もいろいろ行く予定。それはともかく仕事はひとまず置いておいて。子どもと一緒にゆっくり過ごしてやろう。

2015.07.30

コメント(0)

-

どんなときも

長男・次男。早いもので2人とも中学生になる。小学生の3男を連れて、2人で少し遠くの遊び場まで車で連れて行った。その帰りの車の中。i-phonに入っている3男の好きな曲を選ばせスピーカーに飛ばして聞いていた。すると、なつかしい槇原の「どんなときも」の曲。就活の時、流れてきたんだよなぁ~不安いっぱいのときに聞いていたよなぁ~消えたいくらい辛い気持ちもいっぱいあったけど、強がっていたよなぁ~なんて、一つ一つの歌詞にその頃のいろいろな思い出がフラッシュバックして胸がいっぱいになった。あれっ。同じ曲2回目。運転席から「また?!」と声をかけながら、まっいいか。すると、同じ曲3回目。渋滞につかまっていたので、後部座席を振り返ると疲れたのか目を閉じて気持ちよさそうに寝ていた。愛している人を守れる強さを自分の力に変えていけてるだろうか。まだまだ、まだまだ、この年になって迷い続けているけど。答えになるかどうかわからないけど。いや、答えになると思って先に進んでいくしかないんだよなぁ。な~んて、後ろで眠る子供に幸せをもらいながら、何度も繰り返す歌を聴いてしみじみしてしまった帰り道だった。

2015.05.02

コメント(0)

-

小6土地のつくりと変化の授業ネタ:その2

お楽しみ的に行ったのは、化石の観察。生徒のためというより、私が実際に見てみたかったのだ♪取り寄せたのは、以前から取り寄せてみたいなぁと思って目をつけていたもの。国立科学博物館学習用貸出できるだけ沢山あるものセットを選んだ。休みの生徒もいたので、だいたい一人に一つ、数人は2人で一緒に一つの化石を担当してもらい、最後に皆に紹介してもらった。予約した後に、示準化石、示相化石のセットを発見!こちらの方がよかったか?!というのも、私の知識が無いのもあるのだが、名前を見てもよく知らないのが多いのだ。子どもたちも、ちょっと見てすぐ飽きるのでは?と心配した。ところが、実際の観察になると、みんな熱心にスケッチや調べ物に取り組んでくれたのがうれしい誤算。いつもは後ろの方で友達とゴソゴソとして話が上の空の男の子も、熱心に取り組んでいた。やはり、本物の力はすごい。化石を遠くから見ることはできても、なかなか触れる、手にとって見れるってそうそうないものね☆図書の先生が福島出身で研磨クラブだったらしく(化石を探すクラブらしい)見せて欲しいと言ってきたり、配送作業をしてくださった事務の方も興味深そうに見ていた。そんなこんなで、子どもたちも楽しそうだけど、いろいろ経験できて私自身も楽しい。

2014.01.01

コメント(0)

-

小6土地のつくりと変化の授業ネタ

そもそも、授業のやり方が固まっていないので、毎回どんな話をするか、どういうふうに進めるか必死で考えている。非常勤の登録に行ったときには、教育委員会の人に「高校とか中学校とかで教えられるんだから、小学校とか楽勝でしょう!」なんて言われたが、とんでもない!!!理科だけで大変なのだから、全教科教えなくちゃならない小学校の先生ってすごいなぁ~と尊敬する。教えている小学校は、私立中学の受験をする生徒も多く、塾へ行っている率も多い。水溶液を教えていて、ノートには教えてもいない化学記号を書いている生徒もいたりする。なので、そんな生徒も退屈しないように、そして難しくなり過ぎないようにどうすればいいのかは、結構プレッシャー。特に、高校のとき地学を取っていなかったので、「土地のつくりと変化」この地学分野は一から勉強することになった。役にたったのは、地学と検索するとまっ先に出てくるNHK高校講座 地学この、地層に関連するところを見て、小学校の教科書では断片的な知識の底に流れる一連の流れが理解できて非常によかった。素敵なフレーズも散りばめられていた。○地層には地球の歴史をひもとくメッセージがしっかりと残されている○地層には過去の出来事が刻み込まれている○地層はそこで起こったことを記録しているタイムカプセル○地層には地球の歴史がつまっているなるほど~と思ったし、私自身が勉強していてとても面白かった。地面の下のしま模様、侮れないぞ!!!あと役に立ったのは、科学雑誌Newtonのデジタル版。使用している教科書の最初に屏風ヶ浦のがけのしま模様(地層)が出てくるのだが、その地層のでき方をCGでくわしく解説しているのがあるのだ。2013年11月号 Newton Special変化する大地 太鼓を記憶する地層まさに、かゆい所に手が届くようなCGだった。同様の理由で購入して使用したのは○Newton 2013年 10月号 Nature View ヒマラヤ山脈 雲上にそびえる“世界の屋根”○Newton 2013年8月号Nature View 20億年の地史─グランドキャニオン○Newton 2013年 7月号Newton Special大陸の大移動欠点は、原因不明でソフトが終了することがあること。終了する場所は決まっていたので、これを避ければOKだった。あと、ここだけ必要なのに、全部を購入しなくてはならないこと。全部購入するのは500円するので、この使うところだけを100円くらいで購入できたらいいなぁ。そうすれば、もっと動作も軽くなるだろうし、懐も痛まなくてすむ。もしくは、教育委員会とかが一括購入してくれて配布してくれたらなぁ。。。本と違ってダウンロードの料金をどうするかって難しいのだよね。ソフトとも違うし。。。Newtonさんは、学校教育とうまくタッグを組んだりしないのかな?!

2014.01.01

コメント(0)

-

授業の反省

授業の振り返り。私が今教えている6年生は、1学期は別の先生が教えていた。その方はベテラン。もともとは数学が専門で、長年中学で数学を教えていらっしゃったそうだ。でも、小学校の免許も持っていらっしゃって、理科もかつて教えたこともあるらしい。5年生の理科を引き続き担当していらっしゃるのだが、教材研究も熱心で色々趣向をこらしていらっしゃる。内心、自分の授業が上手くいかないとき、「私なんかに担当を変わるより、この先生が引き続き教えていたほうがよかったんじゃないか?!」という気持ちにさいなまれることがある。また、成績も顕著だ。以前より上の層は変わっていないのだが、下の層がガクンと落ちている。まだまだ、学習を困難に感じる層を拾い上げることができない。2学期は授業をやるだけで精いっぱいだったな。積極的なクラスと騒がしいクラスがあって難しい。騒がしいクラスの生徒によると、担任の授業のときはもっとうるさい。まだ理科は静か。と言われてしまったけど。。。教師の心得は、自分には5番が身にしみる日々。板書もまだまだ苦手だ。課題は山のようにあるが、私なりの良さもあるよね☆ってことで、悪いところは改善しつつめげずに残り少ない小学校生活悔いを残さぬよう頑張ろう。

2013.12.30

コメント(0)

-

学校の服装いろいろ

振り返ってみると、いろいろな学校で働いてた。非常勤だったり、情報の助手としてで必ずしも教えているわけではなかったりもするけど、バリエーションはあるなぁ。。公立(市立)高校 (共学)私立高校 (共学)私立中高一貫校 (女子校)公立中学 (共学)公立小学校 (共学)学校のカラーもあるのだろうけれど、先生の服装も様々だ。一番かっちりしていたのは高校。男の先生はスーツ、ワイシャツ、ネクタイ。ジーンズこそやめていたが、当時バイクに乗って通勤していたので、チノパンにセーターだと私の服装がカジュアルすぎると批判が出ていたらしい。公立・私立の高校では、10年以上も前なので時代もあるのだろうが、ピアスはやめてくれと言われた。その点、華やかだったのは私立の女子校。学校の校風もあるだろうが、女性の先生は皆おしゃれ。アクセサリーももちろん皆さんつけられていた。男性の先生の服装は、体育の先生以外やはり背広・ワイシャツだった。中学になると、くだけてくる。男性の先生の服装も、あまりネクタイ姿は見ない。そして、今は小学校で働いているのだけれど、もっとくだけている。ジーンズにTシャツ姿の男の先生もよく見る。考えてみると、小学校って子どもと一緒に生活する時間が長い。うちの長男は、小学校でクラスに溶け込めない時期があった。中休みに「外に出て皆遊びましょう」という時間でも部屋の隅に隠れて本を読んでいるような生徒だった。それが6年になって、休み時間に生徒と一緒に遊んでくれる担任の先生が積極的に遊びに誘ってくれたりしたおかげで救われた。本人からは話さなかったが、クラスでうちの子を問題にして「それはいじめでしょ」っていう話し合いにもなったようだ。そんなこともあったが、その先生のおかげで楽しい小学生活を終えることができたようだ。とても感謝している。だから、小学校の先生は服装よりも、生徒とどれだけ溶け込めるかなんだと思う。学校が変われば先生の服装も校風もいろいろ。どうやら来年度は私立の男子校へいくことになりそうだ。こんどはどんなところだろう。。。

2013.12.27

コメント(0)

-

小学校での授業

日々是勉強ですな。ありがたいことに、今行っている小学校には定年退職をした嘱託の先生がいる。その先生が理科付きで、実験方法や授業の進め方など、教え方をいろいろ教わっている。例えば、ちょっとしたこと。○ テストを返却するときは、最初にすると騒がしくなりその後は授業ができなくなる、授業の最後で。○ 2時間続きの授業で、1時間講義をして教室移動をさせるときは、そのタイミングでトイレに行かせ、他の子は並ばせておいた方がいい。○セロテープを各班で使用させて、使い終わったら遊びだすので速やかに回収。必要ないものはすぐに回収。などなど。あ~そうなんだ。。。やってみなくちゃわからない、的なこといろいろありますな。昨日も、授業での個人的な癖「動きながら話をするのはやめておいた方がいいよ。子どもたち聞いていないから。」とアドバイスをもらった。そう。そういえば、実験中気になるので机の間を動きながら話をしてたっけ。時間あまりないや、と思って「では、まとめのプリント配ります。うんぬんかんぬん・・・」などといいながら、プリントを配っていた。プリントを配るのも、「今からまとめのプリントを配ります。」ときちんと前で言って、注意を向けさせてから配った方がいい。また、班で番号を決めたから、班の子どもに取りにこさせたらいい。そのほうがけじめがつく。とのことだった。ん~。なるほど。あせって、ちょろちょろ動きまわるのは私の習性なので、意識して注意しなくては。。。まぁ、こんな感じで、実験のやり方からなにから手とり足とり。私ってまだまだだぁ~と思うことばかりだね。普通はベテランの年なんだけど、情けないことにまだまだペーペー。石の上にも3年。新しいことをするのは骨が折れるけど、頑張らなくてはね。

2013.10.12

コメント(0)

-

小学校の理科

昨年度の3学期に教えていた中学でお世話になった理科の先生から、「登録しておいて、やる気のあるところを見せておいた方がいいんじゃない?!」などと言われ、引っ越しが終わった8月に非常勤の登録に行った。すると、「小学校はいかがですか?」ん?!「小学校の免許は持っていないんですけど。」「専科なら免許持っていなくてもできるんですよ。9月から働けますか?」「できれば、中学で経験を積みたいんですけれども。。。」などと、やりとりをする。引っ越しの片づけもあるから10月からにしたいんだけどなぁ~などとも思ったのだけど、結局引き受けることにした。働けるってこと、必要とされているってことはありがたいしね。登録しに行った市では、教員が小・中をかけ持ちをしたり、小学校の教科担任制を推進しているらしい。東京でお世話になった小学校でも、○○学舎と名付け小・中のつながりを強化していた。けれども、行事で子どもたちが出かけたりにとどまっていた。中学校の教員がこういった形で小学校の高学年に入り込むのは、とてもいいことだと思う。理科は特に必要だよね。でも、まぁ、私はこんなことでもないと、小学生を教えるなんてこと今後ないだろうけど。回り道をしているなぁ~って気がしないでもない。。。

2013.09.03

コメント(0)

-

大学生活- 女子の大学生

科目履修生で、おばちゃんになってから大学生していた頃の話。通っていた大学は、理工系の大学だったので圧倒的に女子が少ない!まぁ、自分の大学時代も工学部だったので似たようなものだったけど.でも、昨今は女子も増えているというのに、この大学はやはり少ない。教職のための単位を取っている人数も少ないのだけれど、授業の休み時間にそのレアな学生数人の雑談が耳に入ってきた。話題は、同級生の女の子の話。「○○さん、かわいいよねぇ」「○○さんは、△類の奇跡だよ。」「でも、○△さんもかわいいんじゃない?!」たわいのない話。でも、聞いていて辛くなった。中に女の子が一人だけ混じっていたからだ。お洒落っ気のないメガネっ子で、もちろん黒髪を二つにゴムでまとめている。一見すると、高校生。いや、いまどき東京の女子高生はおしゃれなので、中学生かと思うくらいのまじめそうな女の子だった。その女の子が、かわいい女の子の話の中に加わっているのだ。その姿は、過去の自分の姿とダブる。男が多い中に女一人って辛いんだよね。。。中にいるときはわからない。でも、この年になっておばちゃん仲間がいっぱいできて、たわいのない話ができるようになると、あの時は辛かったんだってわかる。女同士で、かっこいい男の話をしたり、嵐の話題で盛り上がったり。別に自分が嵐が好きなわけでもないのだけど、その輪の中で大笑いする気楽さといったらない。大学でみた女の子も、他に女の子がいて、同級生の男の子の順位をつけるくらい話ができればすっとするんだけどね。特に気にしなければいいんだけど、気にしないつもりでも気にしちゃうからね。がんばれ、女子の大学生!

2013.08.28

コメント(0)

-

大学生活- 講義の最後の話

中学の教員免許をとるために、某理系国立大学に通って単位をとった。大学生と肩を並べ、席について授業をするのは新鮮。今まで勉強してこなかった地学、生物関係の授業・実験は特に面白かった。もっと、学生の時に勉強しておけば。。。というのはお約束かな。大人になってからの勉強は面白い。その面白かった中の地学の授業で、最後の講義の話。先生は、だみ声の「えっと~」が口癖の先生、と言ったらわかる方にはわかるだろうか。ざっと授業を行った後、自分の研究の紹介をされた。そのあとの話。記憶があやふやになってきているが、ざっとこんな話だった。-この大学は研究者を育てる大学なんだよね。-そこから過去の話にさかのぼる。自分の近所にA君(話の中では本名)という男の子がいた。自分も彼も中学受験をして、二人一緒に開成に受かった。そこで、入った後の数学の試験。自分はいい点をとったけれどもA君は点が悪かった。(具体的な点数まで言っていた。)そのため、自分は理系に進んだけれどもA君は文系に進んだ。そして、二人とも東大に合格した。卒業後、自分はそのまま研究の道に進み、彼は大蔵省の官僚になった。卒業後会って話をすると、自分は研究でフィールド作業だから、野外に出て汗をかいて作業をしている。でも、彼はそのころ、海外のどこどこのホテルで豪華なフルコースを食べて、的な話だった。もし、あの時、あの試験で点が違ったら(彼の方が数学ができなかったのに。。。)考えることもあるけどね。でも、彼らは彼らでものすごく仕事をしているしね。自分のほうが自分の好きなように研究をできるし、考えようだけどね。この大学は研究者を育てるための大学なんです9割近い学生が大学院に進む。だから、もうあきらめなさいあ~年のころは同じくらいなんだろう。しっかり自分の立ち位置を確立されている先生も、こんなことを考えたこともあったんだなぁ~全然レベルは違うが、私の話。私は某女子大付属の学校で小・中・高を過ごした。付属の大学は文系しかなかったので、理系に進みたかった私はとても苦労した。小学校の受験の時なんて、理系か文系かまるでわからず入るのだから。。。大学だけは自分の意思を通したくて、受験して他の大学を希望。そのまま進学すればいいのに、と親からはすごく反対された。クラスの大半が付属の大学進学が決まって浮かれている中、大学受験の勉強に励んだ。合コンだの、彼氏ができてクリスマスにプレゼントをもらっただの、女子大の華やかな大学生活の話を聞きつつ、勉強一色の浪人生活を送った。そして、大学生活。教養時代は、女子大生とは違うけれども、それなりに楽しい生活をした。でも、研究室に入ると、油まみれで学校と研究室の往復。そして、就職。メインとなる就職先は地方の工場が集積しているところだった。何か無力感があった。女子大に進んだ彼女たちとは違う道に進みたくて頑張って勉強したのに。一足先にOLになった女子大生たちは、着飾っておしゃれしてなんだか素敵なOL生活をしている。その反面、自分はなんなんだ。まわり男ばっかりで、華やかさもなく。卑屈になって生活をしていて。多分、自分が研究に打ち込めなかったのもあるだろう。自信もなく、心から研究を楽しいと思えてなかったからだろうな。他人の芝生は青いんだよね。そんな中途半端な自分は、結局中途半端に仕事を辞め、中途半端に結婚し、中途半端に仕事をしつつ子育てをし中途半端なまま今に至る。そんなもやもや、こんな先生でも抱えていたこともあったりするんだなぁ。私から見ると、研究がニュースにもなったり、日経サイエンスにも取り上げられていたり今キレキレの素敵な教授で、迷いがあるようになんか見えなかった。全然レベルは違うけれども、ちょっと人間味を感じて近くなった気がした。

2013.08.27

コメント(0)

-

はまっているもの

ミズタクにはまっている私は、こじらせ女子(おばちゃん)なんだろうな。。。オープニングの音楽も好き♪

2013.08.27

コメント(0)

-

中学の免許

3年前に、一念発起して中学の教員免許を取ることにした。理科なので、実験科目をとるためには通信では無理だった。そのため仕事を減らし、科目履修生として大学に通いはじめた。この年になって、普通の理系の大学生と一緒に学ぶという貴重な体験をした。しかしその間、子供にも余裕のない生活を強いてしまった。次男が学校で問題行動を起こし、「多動では?」「検査を受けてください」と言われたのもこのころ。単位を取り終えるのに、1年では無理で結局2年かかる。そして、手続きの関係上、免許がとれたのは昨年の7月。非常勤の登録をすると、病欠の先生の代わりに今年1月~3月、中3を教えることになった。恐ろしいことに、10数年ぶりの教壇。どきどきしたが、ベテランの理科の先生にお世話になりながら、なんとか3学期を終了することができた。大変だったけど、「できれば、もう一年お願いしたい。」「生徒たちから、いろいろ聞くんだけど…」などと、やってよかったなぁ~、そんなに言ってもらって恥ずかしいなぁ~って思える言葉をもらった。個人的には、まだまだで課題もいっぱいあったけれども、それもいい経験だった。そして、関西に引っ越してまたこれから新たに仕事を始める。家族のこと、仕事のこと、どっちも大事。踏み出すのはちょと苦しいけど、その分世界が広がってくる。踏み出してよかった。

2013.08.25

コメント(0)

-

関西への引っ越し

夫の仕事は、3年ほど前から一週間のうち東京と関西とを行ったり来たりする生活だった。夫も私も出身は関西。東京で家を買うこともできず、ゆくゆくは関西へ帰ろう、とは話していた。夫は関西にも家を借りていたので、いつ引っ越す?という話にはなっていた。でも、それを引きのばしていたのは私。東京での生活に後ろ髪をひかれてきた。結婚して東京に出てきたのは2000年の4月子どもがおなかにいたので、出産を控えあまり出歩くこともできず、仕事を辞めてきたので話し相手もおらず。すごく孤独だった。最初に顔を覚えてもらったのは、宅急便屋さんだった気がする。買い物に出ていると、車に乗った宅急便屋さんに「あっ、さっき行ったんですよ。後でまた行きますね!」などと言ってもらった時には、「あ~、この街で生きてるんだなぁ~」なんて思ったっけ。子どもの出産に伴い、マタニティクラスの知り合い、産院の知り合い、子育てサークルの知り合いなどできたちょろちょろ、じっとしていない子だったのでしょっちゅう後を追いかけていて、公園デビューは失敗したなぁ~ママ友できないなぁ~なんて思っていた。それでも、子どもが成長するにつれ保育園でのママさん子どものサッカー部のママさん小学校PTAのママさん、パパさんだんだん輪が広がっていった。そんなふうに10年ちょっとかけて、ようやく広がっていった輪を捨てたくなかったんだよなぁ~。東京に残る理由でも考えようと、子供を公立中高一貫校に受験させてみたりもした。まぁ、失敗。東京では、子育ての傍らいろいろな仕事をした。最後の方は、人のつてで仕事が舞い込んできたりもした。そのつながりを切ってしまうのはつらかった。それでもけれども、今はすっきりした気分。決めてしまったことを振り返って考えても仕方がない。生活は4月から関西でしているが、夫の仕事が東京でも時々あったことから7月までは家をそのまま借りていた。8月に入った今は、東京に帰る場所もない。しみじみ感傷にひたる間もなく、いろいろと生活ははじまり、新たな場所での暮らしは回っていく。また、東京でできたような気のおけないママ友ができるといいな。

2013.08.24

コメント(0)

-

いろいろな変化

最近、日記を書かなくなりました。3人いると、何かとバタバタと忙しくって、というのは言い訳。mixi、Facebook、Line、といろいろと表現の場はあるわけです。ただ、何となくそれぞれに身元が割れていて、自由に書けなかったりするんだよね。知っている人の顔が浮かぶと、どう思われるか、と考えたりもするんです。このブログは、昔の記事などこっぱずかしくて読めなかったりするのだけど、私のLifeログとして、ひそかに続けていこうかと思います。まぁ、理系ママで検索しても、他の方のブログがたくさん引っかかるようになってきたのでこの際、何かいてもわかんないよね。この4月に引っ越しもして、東京から関西へ。仕事もいろいろ変わり、かつ引っ越しにあたり辞めてきたので理系ママとはタイトルにしていますが、以前とは違いあまり理系的な要素はないかも。。。まぁ、ひっそりと再開ということで。。。

2013.08.23

コメント(0)

-

久々の映画

「おおかみこどもの雨と雪」を見た。ぽにょも、自分の子どもと重なったが、これは、もろに自分の子育ての思い出と映像が重なって恥ずかしながら最初から最後まで泣きっぱなしだった。うちの子どもも、年が近くておんぶに抱っこ。両方抱えてたよなぁ~。細かな描写が心の琴線に触れる。美しい大自然の描写もすばらしかった。そして、最後の子離れの時。うちの子も上の子が小学校6年生と次男が10歳。12年はおとぎ話のようにあっという間。あぁ。そうなのかもしれない。忙しい毎日だけど、今はとても幸せなのだろうな。いつもは家で腹を立てて怒ってばかりだが、こんな子どもたちも、そう遠くない将来私のもとを離れていくのだろうな。私の前で泣いて、しかったり、なだめたり、なぐさめたり。そんなこともおとぎ話のようになってしまうのだろうな。。。未だ涙腺がゆるんでこまる。いかんいかん。

2012.07.22

コメント(0)

-

出産おめでとう!

最近私の近くで出産ラッシュ。そのたびに送られてくる産まれたての赤ちゃんを見ると自分が出産した時のことを思い出してしまいそのたびに感動する。絵本なのだが、私が本屋で出会って思わず衝動買いした本がある。駒形克己 「ぼく、うまれるよ!」 赤ちゃんの力強さと神秘を感じる絵本ですワンストローク絵本 ぼく、うまれるよ!価格:2,415円(税込、送料別) 産まれてくる前からおなかの中にいて、そのときにはつながっているへその緒。その小さな存在とそのつながりがシンプルにデザイン化されて素敵。 この本をプレゼントしたかったのだけど、残念ながら子供が開けてしまい、ちょっと汚れてプレゼントには適さなくなってしまいました。。。なので、ちょっとご紹介だけ。。。愛する人がどんどん増えてくそれってすてきなことねきっと人生宝物なんだ

2011.01.09

コメント(0)

-

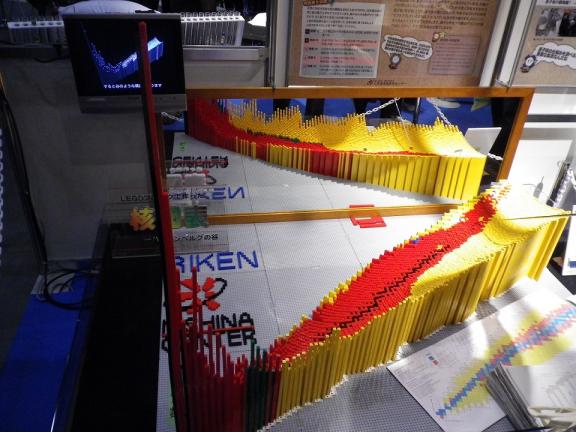

あごらー2010で

核図表というのをご存知ですか?!私はこの間初めて知りました。見たのは、たまたま行ったサイエンスアゴラ2010。理研のブースです。君のカラダは星くずで出来ている ~仁科芳雄と、世界一の加速器RIビームファクトリー~核図表というのは、縦に陽子数、横に中性子数をとって並べたもの。横の行で見てみると、陽子数が一緒なので、元素が一緒で中性子数が違う同位体がずらっと並ぶことになります。ここで、見た核図表の素晴らしいところは、レゴを使っていて原子核の結合エネルギーを高さにとって表しているところ! イマイチ写真がうまく取れていないのが残念なところですが。。。黒いレゴで表しているのが、自然界で安定に存在している物質だそうです。写真では少しわかりづらいですが、立体的にみると水素の結合エネルギーが飛びぬけているのがよくわかります。そして、高さが一番低いのが鉄の元素。そういえば、水素の結合って特別だったっけなぁ~。星が生まれた時には水素の核反応から始まって、最後には鉄になっていくっけなぁ~。なんていうのも、視覚的にイメージできます。だいたい自然界で安定しているのは陽子と中性子数が同じであるところで、安定なもの → エネルギー的に低いということで、真中が谷のように低くなっています。これは、ハイゼンベルグの谷 というもの。立体的にしてみるとよくわかります。理研が見つけた(作った?!)元素、元素番号113のところにはちゃんと旗が立っていました。その隅にはレゴで作ったちょっとした周期表あり、理研の仁科加速器センターのロゴあり、制作者の愛情が感じられる作品でした☆ちなみに、この展示は理研の仁科加速器センターの紹介に使われていたもの。そのレゴで作った作品の反対側にあったのは、加速器のビームをビー玉であらわしたこれまた力作!これには、うちの子たち(4年、2年、3歳)がくぎずけでした。原子核に見立てた白い山に、、ビー玉で表したレーザー光を当てると、検出器にあたる並んだパイプに入るというもの。原子核の大きさによって散らばり方が違って、並んだパイプへのビー玉の入り方が変わって原子の姿がわかるという原理がすごくよくわかりました。実際の装置はこんな感じ。ビームの跳ね返ってくる角度や強度を分析するとターゲットがどんなふうなのかわかるそうです。原子核というのは、実はまだよくわかっていないことが多く、中性子がたくさんあるリチウムなんかを調べてみると陽子と中性子が混ざり合っているのではなく、陽子の周りを中性子が覆っていたりするそうです。また、原子核の形も、球形だけではなく、洋ナシ形やらラグビーボール形などいろいろあるらしい。研究紹介のパンフもいただきました。内容を読んでみると、「魔法数」「逆転の島」とか。なんだか、未知の世界の探検のようですね。同じく理研が作っていて間もなく完成するXFEL。それとの違いは?!との質問に、RIビームファクトリーはラジオアイソトープ、不安定核をビームにするのに対し、XFELは電子を加速してX線のレーザー光にするそうです。それでいわばX線の顕微鏡を作るのだそう。RIビームはそれよりも重い物質をぶつけるので、133番目の元素を作ったような研究もできるらしいです。電子顕微鏡もいろいろな世界を見せてくれますが、X線を使うXFELはどんな世界を見せてくれるのでしょうね。1個、1個の原子がくっきりと見えるとあるので、これまたちょっと期待してしまいます。しかし、ビー玉ころころには、くぎづけになってしまったうちの3歳児。ご迷惑をかけて申し訳なかったのですが、その間にゆっくり話が聞けました。3歳児を含む息子3人連れていると、講演も聞けないしあまり期待はしていなかったのですが、思いがけず私も楽しめてよかったです♪

2010.11.21

コメント(2)

-

はやぶさ人気

はやぶさ人気は衰えませんね。と思うのは私の周りだけでしょうか。東工大の学園祭では、はやぶさの実物大模型を展示するそう。。。燃え尽きちゃいましたもんね。駒場祭では、「はやぶさ」プロジェクト・マネージャーの川口教授の講演が行われるようです。科博の「空と宇宙展」では、はやぶさのカプセルも来るそうですね。巡回してるものかな?どうせなら、東工大からはやぶさ模型借りて展示してもいいかも?!筑波EXP、未来館では見逃したので、科博へ行ってみるかな。小惑星探査機はやぶさの大冒険

2010.10.21

コメント(0)

-

2月の出来事 その2

日付がいい加減ですが、2月の忘却録その2です。------------2月の前半のちょうどその頃。私自身も気持ちが落ち着かない状況をいろいろと抱えていた。その一つは、4月からの3番目の預け先。今までの保育室は2歳児までで、4月から3歳児になると出なくてはならない。また、もし入れなかったら困ると思って受けた幼稚園は私が抽選で外れくじを引いてしまった。保育園の発表が2月半ばだったのだけれども、もし落ちたら、と思うと気が気ではなかった。あなたは落ちるような気がする、というママ友の言葉も焦りを増した。また、仕事のことでも行き詰まりを感じていた。転職をしようかとも思ったりもして、実際一つ受けてみたりした。ダイレクトにやってみたい仕事ではなかったが、やりがいのある仕事のように思えた。非常勤の仕事ではあったのだけれど、時間的にはフルタイム。朝も早く、子供に鍵を預けての出社になるため負担は目に見えていた。また、土日の出勤もありえて、残業もあり得るというのは、現在夫が単身赴任の状況でなかなか難しかった。かといって、3か所に勤務し、しかもどれも実績にならない中途半端な状況。この現状からどうにかして脱したかった。長く務めている一つの仕事も、非常勤の身分ではだんだん活動範囲が狭まってきていてモチベーションが下がっていっていた。3人目の出産がなければなぁ~と、ふと頭をかすめることもあった。同期だった職場のママ仲間が、退職し転職したのも拍車をかけた。そんな状況の中、また事件は起こった。学校から電話が入り、「(2番目)君が頭を打って保健室で寝ています。お医者さんへ連れて行こうと思うのですぐ学校へ来てください」とのこと。あわてて駆けつけて、先生からよく話を伺った。全校生で校外班の集まりがあったらしい。その集まりが終わった帰り、うちの1番目に2番目と2番目の友達がからんで、たたいたりちょっかいを出したそうだ。1番目は頭にきたのだが、2番目の友達には手が出せないと思ったようだ。そのかわり、2番目を押し倒し、頭にひざ蹴りを入れてしまったそうだ。その場を見ている人はいなかったのだが、近くにいた保護者の方が、床にたたきつけられるドーンという大きな音で、あわてて駆けつけてくださったらしい。しばらく本人は起き上がれなかったようだ。その保護者の方が先生に連絡してくださり、保健室に連れてこられたらしい。迎えに行った時、意識もあったし私のことも認識していたので、ちょっとしたこぶくらいで大丈夫だろう、と思っていた。しかし、まだ頭が痛い、と言っていて、校長先生が「救急車を呼ぼうかと思っていますが、どこかかかりつけの病院はありますか?」との言葉で、なんだかもしかして大変かも?!と思い直す。その足で大きな病院へタクシーで連れて行った。どうも、眠いようで、移動の車の中でもすーっと寝てしまう。その姿がなんだか意識が無くなっていくようで、これは本当にまずいかもしれない、と思いだした。診察を受けている時も、うつらうつらと不自然な眠りなうえに一度吐いてしまう。ますます持って、まずいかも。早くCTなり、MRIなり撮らないのか?!という私の思いとは別に、医師は、歩かせてみたり、瞳孔の開きをみたりした結果、「様子を見ましょう」とのこと。2時間くらい病院内に待機した後再診。変わりなく、寝続けているのだが、特に変わりはないため「こんなときには連絡してすぐ来てください」と紙を渡され、明日の再診となった。脳震盪をおこしている状態で、眠ったり、吐いたりするのは典型的な症状でよくあることらしい。一緒についてきてくださった保健の先生曰く、この病院はあまり検査をしないそうだ。他の病院だと、すぐCTやMRIを撮ったりするらしい。どっちがどうとは言えないが、とりあえず医者を信頼してそのまま帰宅。たまたまその日は夫が早く帰ってきたので、1番上がこんこんと諭されて反省文を書かされて待っていた。幸い2番目は次の日は頭痛もとれ、元気になって再診した。大丈夫だろうけどボクサーが頭を打たれて脳震盪を起こし、KOされた状態なので脳にはダメージがある。この状態で、また脳を打撲すると危険なので注意してくださいとのことだった。また、何か変わったことがあったらすぐ受診ということで帰宅。要は兄弟げんかから起こってしまった事件だが、ここ最近兄弟げんかが激しいのは感じていた。どちらかというと、1番目が2番目に泣かされたりしていることが多かった。早く迎えに行った時も1番目が2番目に髪を引っ張られ、隅に隠れ泣いていることもあった。ちょっと1番目のふがいなさも感じており、「ちゃんとやめろと言って、やめささなきゃ駄目じゃない。やり返すことだってできるでしょ。」と言ったこともあった。今思うと、きちんと間に入って話を聞いてあげたほうが良かったかもしれない。1番目の不満もたまっていたのだろう。2番目がやたらにからんできたりするのに対し、めずらしく1番目が反逆したこともあった。まずいこれはやりすぎだろうと思って1番目に怒ることも、この事件の前の伏線として確かにあった。兄弟げんかは十分させたほうがいいということも言われる。棒などを使ったり物を投げたりする時には止めに入っていたが、それ以外は家事をしていたり手が離せなかったり、物理的に目がいかないことが多く、基本的には勝手にやらせていた。それが悪かったのかどうなのか、まだはっきりとした答えは出ていない。けれども、私の気持ちの落ち着かなさが子供に対しての余裕の無さにつながり、ひいてはこのようなことになったのだと思っている。学年末の保護者会で年配の先生が語られた言葉が身にしみた。乳児はしっかり肌を離すな幼児は肌を離せ 手を離すな少年は手を離せ 目を離すな青年は目を離せ 心を離すな小学生の上2人は、目を離してはいけない時期なのだろう。大切に日々を過ごしていきたいし、またそうしていかなくては、と思っている。

2010.03.31

コメント(3)

-

2月の出来事 その1

なんだか、なかなかゆっくりブログを書く暇もなく、日々が流れる過ぎ去っています。今、実家に上2人が行っていないので、この時間を使って忘却録にでも書いておこうと思います。以下、2月前半の出来事です。-----------------このころ、以前にも書いた公文のことや陰で友達から蹴られたりすることなど、一番上は結構ストレスを抱えていたんだと思う。ずっとやってきたボーイスカウトも、「結局かーちゃんに勝手に入れられたんだよなぁ」と言われてしまったりもした。あまり、無理な押し付けは意味がないんじゃないか。。。そんな、一番上を心配していると、2番目が学校で事件を起こした。先生が連絡帳に書いてきたのを見ると、掃除の時間に3人の女の子の顔をひっぱたいてしまったらしい。泣き出した女の子もいたそうだ。先生が問いただしたところ、その理由というのは、「黒板はもうきれいなのに、まだ女の子が黒板消しで消してたから。」他の友達のもう一人の男の子も、「きれいだからもう消さなくていい」と言っていたのに、女の子3人組がやめなかったらしい。きっと、きれいの基準が女の子と違ったり、一緒にきれいにするという行為が女の子は楽しかったのかもしれない。なんだか、状況は目に浮かぶようだ。そして、抗議仲間の男の子の手前いいかっこしたかったのもあってか、女の子を次々にひっぱたいてしまったらしい。なんで、よりにもよって女の子に手をあげるんだ。。。幸い先生の素早いフォローと、親御さんもお子さんもおおらかだったので大ごとにはならなかったが、繊細な女の子だったら大変だ。話題になった学習院の事件も、とても人ごととは思えない。先生が、「何かいやなこと、こまっていることがあるの?」と、聞いたところ、・最近、弟にゲームをとられる・走ったりすると一気にエネルギーがなくなる・朝ごはんがいそがしくてあまり食べられない・夜、宿題が大変でなかなか寝られない。などと答えたそうだ。確かに、宿題をやらせるのに苦労していた。やれと言っているのに、なかなかとりかかろうとせず、テレビを見ていたり、いや、前夜に宿題を寝る前までやらなかったり。朝もダラダラ。食事は用意しているのに、なかなか用意ができなかったり。その後、早く仕事が終わった日に、学校へ行って先生とお話。どうも、2番目は気分のむらが大きいらしい。何か、何かわからないけど「ピッ」とスイッチが入ってしまうときには、落ち着かず字もいい加減で手のつけられない状態になるそうだ。 勉強がついていけなくて授業態度が悪いとかを心配して聞いてみたのだけれども、そういうことはなくて頭はいいと思うとのこと。いろいろやりたいことが、ありすぎるんでしょう。ということも言われた。2番目の先生は小学校でも主任のベテラン先生で、もう社会人と大学生になるお子さんが3人いらっしゃる。私が、なかなか目が行き届かなくて、と言ったら、「毎日は見てあげることはできないので、私の場合は日替わりでした。この曜日はこの子。この曜日はこの子を甘えさせてあげよう。」やはり、一人ひとりと向き合う時間が大事のようだ。確かに、意識してそういう時間を持たないといけないのかもしれない。前から抱える長男の問題で、夜に一緒に寝るときに長男の話は聞いてあげていた。けれども、今から振り返ると、早くエネルギーが切れて寝てしまう次男には、寝る前に早くあれしろ、これしろ、と怒ってばかりだったように思う。3男はまだ小さくて、物理的にくっついて手がかかるので、相手をせざるを得ない。2歳で小さいので、まぁしょうがないか、ということで私も怒らない。要領もいいのであまり怒られるようなことはしない。2番目の性格。行動。実は、自分でも若干当てはまるところがある。似てるなぁ~と思う反面、私はこれほどひどくないぞ、と思うので、よけい頭にきてしまうのだ。また、言葉も悪いので、大人げない、同レベルになってはいけないとは思いつつも売り言葉に買い言葉になり、つい言葉を荒げて頭ごなしに怒ってしまうのだ。 子育ては自分育てというが、本当に何度も自分が試されているような気がする。子供の欠点は自分の欠点だったり、自分のコンプレックスと向き合わなければならなかったり、過去の自分の親子関係を追憶してしまったり。多分、これから先も成長の過程でいろいろ問題は出てくるのだろう。けれども、今子育てに手を抜いたら本当に後悔するように思う。ひとつひとつ丁寧に向き合い乗り越えていこう。

2010.03.30

コメント(0)

-

くもんにいくもんか

小学3年の一番上。去年の11月から、公文に通わせている。私のほうから、押しつけた感じ。当人は通うのがあまり好きではないようだ。通わせようと思った第一の理由は、計算が苦手だということ。宿題に持って帰ってくる割り算の問題を解くのが異常に遅い。ふつうなら、10分もあればできる問題を、1時間も2時間もかけてゆっくり解いていた。本人も自分は計算が苦手、という気持ちがあるらしい。できれば、これを克服してほしかった。考えることが嫌いではないので、計算で算数が嫌いになってほしくない。第二に、私も小さい頃公文をやっていた。たぶん、分数くらいまでやって、やめたように思う。公文は早く正確にできないと先に進めない。当時の印象として、同じプリントを何回もするのは嫌だったけれど、思わぬときにはドンドン進んだし簡単な数字の規則性とかが見つかって楽しかった。早いうちから初めて先取りしてしまうよりも、復習程度のなれた所から初めて、さっさと終わらせてしまったほうがいいように思った。そして、第三の理由は親の打算が大きい。4年生になったら学童がなくなる。さて、放課後の時間をどうすごすか?と考えたときに、学校のすぐ前にありランドセルを持って帰りに通える公文はお手軽な習い事として学童の親たちに人気なのだ。しかし、この公文を一番目は異常に嫌がっている。「生気を吸い取られる。」「公文なんて無くなればいいのに。」と、ぼやく。11月から初めて、12月にはどうしても嫌になったのだろう。先に始めた同じ学校の生徒に、まだそんなところをやっているの!と言われたのも嫌な気分に追い打ちをかけたようだ。行動が荒っぽくなり、家での兄弟げんかも激しくなったりした。何度も辞めたい、と訴えるので、その気持ちを受け止めないのもダメかと思い、先生に辞めると電話もした。冬休みに入るのもあり、とりあえず保留ということで、公文の宿題をじっくり見てあげたり、「とりあえず、割り算までやったら辞めてもいいから」(本人は掛け算まで、と交渉しているが。。。)ということで、続けさせている。えらいところは、一応公文の宿題をやれと言えば嫌々ながらやって通っているところ。学校の先生にも掛け算をやらせるときに、すっと計算ができるようになっていた、と言われていた。それでも、何度となく繰り返す、「辞めたい」という言葉。最近の小学校では、高学年で計算するのに計算機を使ってもいい、というのを聞いたりすると、単純計算を無理やりやらせる必要もない?!と思ったりもする。本を読むのは好きで多読。こちらが知らない知識も持っていたり、自分から四文字熟語を勉強していたりもする。話していても、結構楽しい。宿題も学童でちゃんとやっているし、塾へは行かなくても自分で勉強していくタイプのように思う。まぁ、塾に行きたいと言い出すようにも思わないし、行きたがらないだろう。「どうして親というものは、子供に塾に行かせたがるのだろう」とぼやいていた。「公文は塾ではないんでないかい?!」と思うのだけど。。。どうも、がっこうで友達から陰でけられたり、ということがあったらしい。「死にたいなぁ。死んだら蹴られたり、公文に行かなくて済むのに」と言った時にはどうしようかと思った。蹴られる事件に関しては担任の先生に相談しに行き、ひとまず落ち着いてはいるが、公文に関しては悩むところ。これでいいのか迷いつつ、ごまかしながら通わせている

2010.02.13

コメント(2)

-

新型インフルあれこれ

先日、次男が新型インフルエンザになった。幸い高熱は2日間だけ。タミフルの処方のおかげか、本人の体力があったのか3日目の夕方には平熱に下がっていた。かかりつけの小児科で診てもらい、対応も季節性のインフルエンザとほぼ変わらない。 その頃たまたまテレビをつけていると、やっていたのが、「ここが聞きたい!名医にQ」「あなたの疑問に答えます!インフルエンザ」気がついたときには、もう終わり。ネットで検索してみたのだけど、NHKの「名医にQ」のサイトにも、詳しい内容は無し。NHKオンデマンドというサービスがあるにはあるが、インフルエンザの回は再放送だったためか、すでに無かった。公共放送で視聴料払っているわけだし、こういう情報こそきちんと皆が共有できるようにしてほしいな。しかたがないので、某動画投稿サイトで探して見ると、前の回の「新型インフルエンザ」があったので見る。 そっかと思ったのは、当たり前かもしれないけど、「潜伏期間中は感染しない」→「発症してから人にうつる」ということ。外出前に熱を測って、発症したら無理せず休むというので大丈夫のようだ。以前は、家族がインフルにかかったら外出禁止だったけれど、今は禁止にはなっていない。もらった紙によると、「外出前に潜伏期間である7日間は毎朝体温を測定してください。」とあるのみだ。外出禁止が解除されたのはいいけれど、職場や外出して、うつされたと思われたり、思ったりするのは嫌なもの。きちんと、言ってくれると助かる。また、タオルなどは別々にしておくのが必要だけれども、洗濯は一緒でもO.K.お風呂は高温多湿で、基本的に流してしまうのであまり神経質になる必要は無い。1歳未満の乳児のタミフルの使用に関しては、WHOは強く推奨している。などなど。。。こういう、身近だけど情報でこぼれ落ちている知識が得られて良かった。また、新型インフルそのものに関しては、日経サイエンス11月号の記事がとても興味深かった。新型インフルは、季節性と若干違う点がある。季節性のインフルエンザでは、弱っている肺に細菌が入り込んで二次的に起こる「細菌性肺炎」が多い。なので、患者は高齢者が多い。けれども、新型インフルエンザでは、気管や肺に直接ウィルスが入り込む「ウィルス性肺炎」が多い。そのため、肺炎になってしまうと経過がものすごく急で、また若い世代にも起こしやすい。そして、細菌性と違い抗生物質が効かないので、治療が困難になる。また、新型の特徴として脳炎などの発症は季節性のものとさほど変わりないものの、嘔吐、下痢など、胃腸の症状が出る患者数が若干多いのが新型の特徴らしい。さて、なぜこのような違いがでるのか。。。それを、ブタと人間の体温の違いから説明していた。人間の体温が36℃~37℃ であるのに対してブタは38℃~39℃ 。そして人間の鼻の中の温度は、体温より若干低い34℃ この温度で、今まで人の間で流行っていた季節性のインフルエンザは最もよく増殖する。それに対して ブタの鼻やのどの温度は37℃程度と推定され、これは、ほぼ人間の肺の中の温度に相当する。今回の新型インフルエンザは、ブタから人に移るようになって間がない。「ウィルスはまだ、豚の中にいた時の性格をとどめているように考えられる」「新型ウィルスは長年、豚の体温でよく増えるように適応したウィルスなので、鼻やのどなど外気に直接触れて体温の低いところよりも、体の奥にあって温度が高い肺でよく増えるのではないか。」と、述べている。こういう、理屈があると、ウィルスがなんとなく奥に潜りやすいような気がするな。ウィルス性肺炎が多かったり、消化器系の症状が若干多かったりするのも納得する。「インフルエンザウィルスにとって、肺で増えるメリットはあまりない。鼻やのどで増殖すれば、咳やくしゃみによって容易に周囲に飛散し次の宿主を捜すことができるが、箱の奥深くに潜んでいくと、そうはいかない。今後人から人への感染が増えていけば、いずれは肺で増えるという特徴は失われ、『最終的には、肺よりも鼻やのどでよく増える、普通の人インフルエンザウィルスになるだろう』」とのことだ。検索していると、感染症学会からも2回目の提言が出ていた。日本感染症学会緊急提言「一般医療機関における新型インフルエンザへの対応について」(第2版)こういった、見解とも併せ持って読むと面白い幸い、うちの次男はひどくならなかったし、他の子にもうつさずにすんだ。この連休は穏やかに過ごせそうだ。------------重宝だったもの【箱入り子供用マスク】薬局で子供用の箱入りが見つからなかった。患者の子供にマスクをさせ、食事の時やくしゃみをしたら汚れるので外して袋に入れてポイ。沢山使いました。【手などの消毒用に】洗面所まで歩いていけないので、鼻をかんだ後の手だとかは手ピカや除菌ティッシュで。吐いたりもしたので、その後始末にも便利でした。

2009.10.11

コメント(2)

-

まなぼーさい

少し前の話になるが、PTAの保護者向けの勉強会であんどうりす さん の防災のお話を聞いた。かわいらしくてちゃきちゃきとし、明るく元気のいい感じの方で、まさに「りす」さんというお名前がぴったりくる人(失礼!)だった。プロフにもあるけれど、ご自身が阪神大震災を経験され、まさにママの視点に立った身近な防災講座の内容。今日からでもできるという感じのよい内容だった。以下、知らなかったこと覚え書き。・電車で危ないのは、やはり1両目、2両目、最後尾。・ブロック塀は崩れてくる危険性大。歩いているときは注意。・地下鉄はだと、地下にいる方が安全。わぁっと、パニクって出る方が危ない。必需品・ホイッスル 軽い息で吹ける物でアウトドア用がGOOD!玉入りは濡れると吹けない。・IDを書くところは、血液型よりも、子どものアレルギー情報を書いておいた方が良い。 アレルギー持ちの我が子には、必須だった。。。・輪ゴム 10本くらい クラッシュ症候群対策。・~・~・~・~・~・~・~・以下 補足・~・~・~・~・~・~・~・~・~・阪神大震災の時、瓦礫から助け出され、その時は元気そうだったのに、病院へ運ばれてから急に死亡することがあったそうだ。その原因としてあげられたのが「クラッシュ症候群」長時間圧迫され、その後急に解放されると、圧迫されていたところから急に有害物質が回って、最悪死亡してしまうそうだ。福知山線の脱線事故の時、すぐに運ばずに、電車の中で点滴など応急処置をしていたのには、このような理由があったとか。。。地震などで助かった人は、レスキュー隊よりも、まず身近な人に助けられているそうだ。瓦礫に挟まれた人を助けた場合の応急処置としては、ゴムバンドを、挟まれたところよりも心臓に近い方をしばってあげて、できるだけ水を飲ませてあげる。2時間以上下敷き&しびれがある場合には要注意だそうだ。しかし、こんな防災コラムを見ると、「がれきに挟まれて長時間救助できない場合には、むやみにがれきの下から救助することは最善の策ではない」「震災以降、災害医療の分野では、無理に救助することが必ずしも最善の救助とは限らず、医師ががれきの中に入り、救助活動と同時に治療する「がれきの中の医療」という考え方に変化していった。」「むやみにがれきの撤去は行わず、「レスキュー隊が必要だ」と周りに知らせ、119番してもらう。そして、負傷者に声をかけて励まし、体温が低下しないように毛布などで保温する。」「さらに、軽度の圧迫により自分たちの力で救出できたとしても、病院搬送時に、・圧迫されていた時間・どの部分が、何(もの・重さなど)によって圧迫されていたかを分かる範囲で必ず伝えてほしい。その情報を基に搬送先の医師は、より適切な判断・対応ができ、より多くの命を救えることにつながるのである。」・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~あと、用意しておくといい物としては・LEDヘッドライト・マイクロファイバ・マット(保温用)←毛布は風を通すので下に敷いても暖かくない。・割れない食器・ストッキング←包帯代わりになる!!!(ただしサポート力のない物)・ヘルメット(防災ずきんはあまり役には。。。)などなど。出てくる、出てくる、お役立ちグッズでへー、へーの連続。楽しかった♪・携帯は重要な情報源なのでライト代わりにしない ←うちの子やりそう。言っておかねば。他、私的にへー!だったのは、力のない女性でも楽に救助や脱出ができるという古武術やクライミングテクニックを使った技3っつ。普通に壁に手を伸ばして届く高さより、体の横から手を回して上に上げた高さの方が高いこと!!!確かにサルとかそんな感じで腕動かしてる!区の防災課の人も来て、区の防災対策だとかアルファ米の話だとかをしてくれていたのだけれども、その人も、りすさんの話を一生懸命メモを取っていた姿が印象的でした。震災と言えば、最近見ているTVアニメ「東京マグニチュード8.0」ビデオに撮った物の初回を見たのだけれども、主人公の女の子の母親が仕事を持っている親で弟の世話を主人公に頼むのをうざったく思っていたりするところなど、ちょっと身につまされる内容。また、職場が出てきたり、主人公の家も同じ区なのでまさに、これから帰ろうとするルートは私も見ておかねば。ということで要チェックなのだ!

2009.07.21

コメント(2)

-

夏休み

暑い夏。小学生の子供達の夏休みも始まった。休みに入って早々の連休。小学生の二人を関西の実家へ送り出す。キッズサポートで子どもだけのフライト。飛行場まで、3番目と一緒に見送りに行った。4月から、夫は関西と東京の往復生活をしている。子供達が到着する関西では、夫とじじばばが迎えに来ているだろう。食事も2歳児だとそれほどいらないし、部屋を散らかす奴らもいないし、お弁当も作らなくて良いし、せいせいして楽になった♪と思いきや、なんとな~くうるさい二人がいなくて寂しい気が。。。見送った後に、家に電話がかかってきた。1番上は飛行機の中で吐いてしまったそうだ。大丈夫だろうか。2番目は、元気いっぱいで、「これからモノレールに乗るんだ」と、うれしそう。電話で話す2番目の声は、妙にかわいい。日頃、こんなに素直に話す2番目にまともに相手してやれないからかもしれない。かわいい子には旅をさせよ。じじばばの元では、私がかけられない手や目がある。日頃経験できないことができるだろう。もうすぐ迎えに行くから、それまで元気でね。

2009.07.20

コメント(0)

-

インフル関連

感染症学会の緊急提言を読んだ一般医療機関への提言だったけど、一般ぴーぽーの私が読んで大慌てになったのはこれ。「肺炎球菌ワクチン」やばっ。早く、関西にいて糖尿の母に言わねば。肺炎球菌ワクチンは、高齢者には推奨というのを以前から目にしていたが、・再接種が認められていない。・効果は5年程というのを見て、それでは5年たったらどうなるの?70歳以上まで生きて欲しいし。一回しか打てないんだったら困るじゃない?もっと後からの方が良いのかな?と思って勧められずにいた。けれども、ネットで検索して、京都のお医者さんのコメントなどを読んで、・アメリカでは5年後の再接種が推奨されている・効果は5年まではきちんとあって、5年以降10年くらいはある・再接種の副作用としては、腕が腫れるくらい。(重篤な副作用はないらしい)・新しいワクチンなので実績がないということで、緊急提言内でも「我が国でも再接種が認められるように望みます」とあるので、今接種しても、効果が薄れる5年後くらいには再接種が認められる方向に動いているだろう。70代で四国にいる義理の母も、肺がんで肺を一部切除しているし大慌てて伝えた。高額かもしれないけど、冬になってインフルエンザの猛威が来る前に接種しておいた方が良いだろう。願わくは、ワクチンがありますように。

2009.05.22

コメント(0)

-

すごいぞ、東京都!

11月から週1でCSR関係の仕事をしている人の手伝いをしている。仕事内容は雑用なので、特に必要は無いのだが、個人的興味から「CSRを超えた環境経営」というシンポジウムを聞きに行った。午前中、高校入試の手伝いの仕事があったため、行くのをためらったのだけど、思い切って途中から拝聴。残念ながら安井教授の基調講演は聞けなかったものの、東京都環境局年地球環境部長、大野氏の話からは聞くことができかなり興味深かった。去年の6月に東京都環境確保条例の改正が全会一致で可決されたそうだ。そのときの写真でパワポで出されていたが、誰も立っていない。不思議な光景だった。満場一致だったからだそうだ。(こちらの2枚目)改正内容についてはこちら。何が、すごいかというと、削減を自主参加ではなく義務化したということ。国は京都議定書などの公約があるにもかかわらず、削減を「努力目標」で義務化はしていない。動きの遅い国に先駆けて、都は動き出した。対象は一定規模以上の大規模事業者に加えて、オフィスビルやテナントの事業者もその対象となる。削減義務化と同時に「排出量取引」の導入も行う。排出量取引というと、省エネが進み削減できない先進国と削減率が大きい新興国の間で行う排出量取引を思い出すけど、そうではないらしい。これの説明会の資料によると都内・国内の削減優先のため、京都クレジットは対象としないそうだ。ちゃんと違反者の罰則もある。最大50万円の罰金やら、違反者の公表、削減不足量に応じた額を払わなくてはいけなかったりだ。他にも家庭用太陽光発電を促したりで、10年後の2020年までに何としてでも2000年よりCO2排出量をトータル25%削減しようというもの。これはすごいよね。京都議定書のマイナス6%を実行するだけでも、遅々として進んでなくて逆に増えていたりするのだから。それでも危機感の感じられない国の動きと、確実に動き出している都の動き。報告、義務を与えることでトップの意識改革を行い、確実に削減していこうとする行動力。例えば、最近は蛍光灯の形をしていて交換すればいいLEDの照明などあるそうだ。初期のコストは4,5年で元が取れる。その判断をするのはトップ。そこで、変えるか変えないかは、制度化することで意識改革を行う。「我々にできるのは、ルールを作ることです。」と言い切った大野さん。かっこいいぞ。都にはディーゼル規制を行った実績もある。反対はされたが実施した結果実施前は観測点全部で環境基準値を超えていたのが、今では観測点全てで基準値以下になったそうだ。排出量の算定や、削減目標設定などなど、ディーゼル規制以上にややこしくて大変だとは思うがぜひ頑張って実現して欲しい。政治的なことは言いたくないのだけど、オバマさんの環境政策が話題になっているのに対して、日本では総理の漢字の間違えが話題になっている今日この頃。石原都知事は必ずしも好きではないのだけど、この都の取り組みに対してはエールを送りたい。

2009.02.05

コメント(0)

-

結婚10年目

遠くの職場へ行くときがある。その職場はお台場だったりするので、高い建物の多い東京にはめずらしく歩いていて広い空が見える場所。その通勤の道を一人あるいていていると、子供達のいる騒がしい日常を離れて時々ふと、独身の頃に強く感じていた「独」を感じることがある。自分はなんてちっぽけなんだろう、とか広い宇宙の中にある自分の存在とか、死とか。。。そんな道を歩きながら、i-podから流れてきたのが、去年、友人の結婚式のためにダウンロードしたコブクロの「永遠にともに」。それまで何気なく聞いていたのに、「ぶつかり合うときもくるさ~きれいな事ばかりじゃないから」のくだりから「ともに歩き・・・」から続く、笑い、誓い、感じ、泣き、背負い、迷い、築き、願いのたたみかけに、思わず夕暮れの帰宅の道途中で涙がでてしまった。10年前は、こんなにうるさくも騒がしい、愛すべき3人のお馬鹿兄弟がいる家庭が築けると思わなかった。子供がやることで、涙がでるくらい心の底から笑ったりなんてこと、10年前の鬱々とした自分からは想像できなかった。日々の生活に不満がないわけでは無く、子供のために追い立てられるように仕事を片付け帰っているけど、帰る場所、暖かい家庭があるというのは、幸せなことだなぁと思う。子供が大きくなって巣立ってくればまた感じるのかもしれないが生命力ある子供が体当たりでぶつかってくるために、本来持っている孤独感を埋めてくれる。もちろん、夫にも不満があったりするのだけど、一緒に歩いて人生をともに記録し信頼できるパートナーがいるということはとても幸せだと思う。もうすぐ結婚10年目。これからもよろしく。

2009.02.05

コメント(0)

-

逆さをみる

歌を聴いて涙が出たと言えばこれ。同じくコブクロの「蕾」昨年末、一番上の子と保育園が同じだった女の子が亡くなった。小学校では違うクラスになったり、男の子と女の子では遊びが違うこともあってそれほど交流はなかったのだけれど、その子は年長の時のある時、足が痛いというので外科に行ったら大きな病院を紹介され即入院。小児癌で、子供には大変な治療を続けていたと聞いていた。お母さんも仕事を辞め、治療に付き添っていた。それでも、一時はよくなり、感染性の病気が流行っているときは休んだりしていたものの保育園のお別れ遠足には参加したり、疲れないように早く帰ったりしながらも一緒に保育園での生活を送っていた。そして卒園式はみんなそろって卒園することができた。入学してまもなくは、ひょんなことから「外にあまり遊びに行けないから来て」と誘われおうちに誘われ、一緒に庭で遊ばせてもらったこともあった。「髪が抜けているので、かつらを勧められたけど、気が進まなくて。。。」なんて、話を聞きながら、少しづつ学校へ通っているふうだったので、もう大丈夫なんだと思っていた。小学校へ入ると、クラスも違い、男の子と女の子では遊びが違うのもあって交流があまりなく、どうしているかと思っていたら突然の知らせだった。話を聞くと、しばらくは順調で、一年間再発しなければ大丈夫だと言われてちょうどもうすぐ1年目という頃に再発してしまったそうだ。それからは、カウントダウンの日々が始まってしまったそうだ。お通夜だけ、参列させてもらったのだけど、その式で、亡くなった子が好きだった曲として紹介され流されていたのがこの「蕾」だった。お焼香するときに、誰かが「小鳥のようだね」と言った。病気のためにやせ細り、棺の中でわたにくるまれ小さく横たわる姿は確かに小鳥のようだった。義理の母が「逆さ見ることより辛いことはない」と常々言っているけど、残されたご両親の悲しみを思うと、まさにその通りだった。後から、聞いたところによると、亡くなった子は小さい頃に行う神経芽細胞腫の検査で引っかかったそうだ。そして、神経芽細胞腫の検査は・治療しなくても治る場合も多い。・検査をしたからといって死亡率が減少する効果が見られないということで現在行われていない。まさに、18ヶ月以降発症の予後不良型だったのだな。人が亡くなるのは辛いが、小さい子供が苦しんで亡くなるのは本当に辛い。亡くなった人は帰ってこないが、将来、悲しむ人が少しでも減るように医学の進歩を願う。

2009.02.04

コメント(0)

-

手帳

2番目が発熱。熱以外は特に変わった様子もないので様子見。このところ、3人とも鼻の調子が悪く喘息にこないかひやひやする。3番目は、しっかり呼吸器系にきて咳が続いているので一日2回、5分間の吸入が欠かせない。このところブログの更新ができなかったのも、子供の頭のけが、私の腰痛、(おかげさまで、だいぶ良くなっています)風邪などのため。何だか、振り回されているようで、なかなか自分の時間が持てない。非常勤で働いている仕事も、見えない形で仕事の質が問われるために情報収集や勉強が欠かせないのだけれど、なかなか思うようにそんな時間がとれなかったりする。イベントや企画ものに募集がかかっていて、手を挙げたい気持ちものあるのだけれど、今の状況を考えると自分の首をしめるようで挙げるに挙げられない。しかも、たまたま以前話をしたことのある環境コンサルの人から週1か週1.5でいいので働かないか、との話。時間的にも融通が利くということなので、なかなかそういう仕事は見つからないだけに、経験にもなるかなとも思い引き受けてしまった。11月からは忙しくなりそう。正直、その人は私を過大評価しているような気もする。そんなモヤモヤした気持ちでいる中での2番目の発熱だった。熱で寝ている子のために、と思って、毎月楽しみにしている「てれびくん」の雑誌を本屋に買いに行く。1番目と違って、活字に弱くあまり本を読まない2番目だけれど、この雑誌は一生懸命読もうとするので買ってあげている。その本屋で来年の手帳が並んでいた。年賀状も売り出されているし、もうそんな頃になったんだねぇ。。。そこで目についたのが、勝間和代手帳【予約】 勝間和代手帳 2009(茶)こういうふうに、もうける人は上手にもうけていくんだねぇ。。。な~んて思いながら、「時間というリソースから最大の成果を生み出す」などという、今の私の心に染み込むことが書いてあって思わず購入してしまった。今まで購入していたほぼ日手帳ですらフルパワーで使いこなせていないので、はたして使いこなせるかどうかは疑問だけれど、自分を見直す意味でも使ってみよう。ちなみに、この手帳は、去年は「ワークライフバランス手帳」一昨年は「年収10倍アップ手帳」その前は「ワーキングマザー手帳」という名で売り出されていたようだ。そんなのには、踊らされないよ~んなんて普段は思っているのだけど、あー。弱っているのだろうな。蛇足ながら、うちの夫。この勝間さんとお会いしたことがあるらしい。家庭の話をしていて、「(夫の)してあげている、という態度が一番腹が立つんですよね」と話されていたらしい。へー、と思っていたそうなんだけど、そうか、言わなきゃわからないんだねぇ、と、こちらとしては改めて思ってしまった。

2008.11.01

コメント(3)

-

ヘルニア

いつも一週間の食料を買い込む生協の個人宅配。お米や他のものが入った小さなコンテナを運んだそのとき・・・。今から考えると、ぴっと背中に何かが走ったような気がしたんです。その夜。背中がどんどん痛くなり、前にかがむことが痛くてできなくなりました。寝ると治るかなぁ~。ぎっくり腰のように全く動けないということはないので、まぁ大丈夫だろうと思ってました。そして、次の日そのまま仕事に行ったのですが、痛さは増すばかり。子供のことで休むことが多いので、自分のことで仕事を休むのは嫌だったのですがこれではいけないと思い、その翌日は休むことにしました。整形外科へ行って、レントゲン写真を撮ってみるとあれっ!前から撮っている写真なのに、背骨が曲がっている。医者の話では、仙骨と第五腰椎の間の神経を片側圧迫していてそれをかばうために背骨が曲がってしまっているとのこと。治ると、曲がっているのも治るのだそうです。はぁ。そんなこんなで、腰を引っ張ったり電気をあてたりなんていうリハビリが始まりました。サポーターを紹介され、使い始めたのがSIGMAXのマックスベルトこれは、かなり良かったです。このフィット感は、出産の後の骨盤矯正にもいいのではないかと思うほど。いや、この3人の子育てにあっぷあっぷしている状況で今後その機会は考えられないですが。。。リハビリを続けていて思ったのが、痛いうちは動かさないことが大切だけれども最終的に大切なのは、筋力をアップして再発しないようにすること。私の父も膝を悪くして、お灸やらグルコサミン&コンドロイチンやらあらゆることを試していました。サプリメントなんかも続けてはいるのですが、一番大切なのはリハビリの地味な筋トレを続けることだそうです。その甲斐あってか、今ではすっかり良くなっているそう。考えてみると、家族でキャンプへ行ってずっとおんぶしたまま荷物を運んだりしたころから、腰が重苦しくなっていました。たぶん、子供を抱っこするので、背筋は使っているのでしょうが、腹筋系は弱っているのだろうなと思います。もしくは、左側で子供を抱いてドアを開けたり、ものを取ったりすることが多いので、筋力のバランスが崩れていたり、腰骨が曲がっていたのかもしれません。何はともあれ、日常の生活を見直す必要があるな、と思ってしまいました。

2008.10.29

コメント(0)

-

バットで子供の頭を・・・

金属バットで子供の頭を殴ってしまいました。・・・といっても、子育てに疲れて、とかで殴ったのではありません。いや、確かに疲れていますが・・・。一番上の子を喘息の定期健診のため、大きな病院に連れて行く日。時間の余裕があったので、いつもはバスで通り過ぎるバッティングセンターへ寄ってみたんですよね。やらせてみたのですが、全く打てないので子供の頼みで代わってみました。案外バットに当たらないもんなんだなぁ。なんて、思いながら、ブンブンバットを振っていると・・・・。「ボールの来る位置変えようか~」なんて言って声が聞こえたかと思ったら、振り切ったバットの先がコツン!えっ!!!!と振り返ると・・・流血して泣いている我が子がいました。喘息で行く予定だった病院は、総合病院なのでそのままそこで縫ってもらいました。結局3針縫うけが。とほほ・・・。2番目を迎えに保育園へ行くと、1番目が頭に包帯を巻いているのを見て「どうしたの!」と聞く2番目。そこには、他の園児も集まってくる。そして・・・「かぁちゃんに、バットで殴られた・・・」と、答える1番目。「え~!かぁちゃんにバットで殴られた~!!!」コラ!誤解を生むからやめろっ2番目!!!!!!最後まで恥ずかしいかーちゃんでした。ごめんね1番目。

2008.10.28

コメント(0)

-

夏休みに考えてみたこと(その1)

東京から関西への帰省には、たいてい車で移動する。子供がいると何かと物が多くなるし、じっとしていない暴れん坊3人連れだと、他人に迷惑のかからない個室のスペースは何にも代え難い。TeckOnのエコブログではないけれど、そんな夏休みの車での移動中、高速道路を通りながら思ったことその1【 なぜトンネルの照明にはLED(発光ダイオード)が使われないんだろう? 】LEDの特徴として・ 低消費電力・ 長寿命なんていうのがある。最近では照明用にLEDを使って消費電力を1/5にしたなんていう省エネタイプのものが出てきているそうだし、トンネル内の照明の交換なんて大変だろうから頻度が低い方がいいだろう。まさに、LED照明なんてぴったりじゃないの?!省エネだけど、価格が高いのが難点のLED照明。2050年までに、現状から60~80%の削減なんていう福田ビジョンがあるのなら、トンネル内照明の置き換えに国が補助を出したっていいんじゃない?トンネルがいっぱいある高速道路の照明にLEDが使われたら、量産体制に一気に拍車がかかって価格が下がり、家庭用に使われ出したりするかも?!・・・な~んて思ってLEDについて調べてみた。省エネ効果を調べるには発光効率ってことで、wikiで発光効率を見ると擬似白色(青黄色系)LED 30~100lm/W(150 lm/W程度まで開発中)となっていて白熱電球のせいぜい20lm/Wよりは、かるく上回っているものの高速道路に使われているナトリウムランプと比較すると、低圧ナトリウムランプで120~180lm/W高圧ナトリウムランプで100~160lm/Wなので、もう一歩およばないようだ。先の、消費電力を1/5っていう話も、白熱電球と置き換えた場合を考えていて発光効率が50lm/W。Wikiで「発光ダイオード」を見ると白色発光ダイオードの課題という欄に「大電力を入れると熱が発生して発光効率が下がってしまう」「100lm/Wとは必ずしも1Wの電力で100lmの光束を得られることを意味しない」というのを読んで、発光効率だけ比較して簡単に話がいくわけではないということがわかった。そっか。。。信号機の電球からLEDへの置き換えのようにいくレベルではまだまだないってことだ。そんなことを考えていたら、最近、なんと、ドイツのアウトバーンでは白色LEDがトンネル照明に使われたという記事が!日経TeckOn:独OSRAM Opto社の白色LEDがトンネル照明に,13万時間の長寿命を実現ドイツのオスラムオプト社製のLEDらしい。ここの7月の記事にでているオスラム、白色LEDの輝度と効率で世界記録というものを使っているのか。発光効率は136lm/Wとあるので、ナトリウムランプの代わりになるレベルなのかな。検索をかけてトンネル照明のスペックをみると寿命が9千時間から1万8千時間とある。驚くべきは、先のドイツのトンネルLED照明。なんと寿命が13万時間!1年や2年で交換しなくちゃいけないものを15年交換しなくてもいいってすごくないかな?!そして、他にもいろいろみていると同じオスラム社製の記事が6月にもあった。オスラム、中国のLED街灯プロジェクトに向けて中国企業と提携福田さんも辞めてしまうようだし、もたもたしていると中国に先を越され上海リニアのようになってしまうかもしれない。大学教授のぶっちゃけ話によると、「白色LEDは製品レベルで100lm/Wを越え、いまでは150lm/Wも市場に投入研究室レベルでは250lm/Wを達成」なんて書いてある。国は次世代高効率照明ということで、ロードマップを作っているようだけれど、実際に国がきちんとしたリーダーシップを取っていってくれるのを切に願う。

2008.09.19

コメント(4)

-

でた!プール熱

またまた久々の日記になります。ずっとブログを書いていたのに、最近になってやめる知り合いがちょこちょこいて私もやめた方がいいのかな?なんて思うときもあるのですが、こんな細々としたペースで書けるときに書いていこうと思います。バタバタした夏休みも終わり、帰省から帰ってきた際に連れてきた夫の母も帰り、ゆっくりできたのもつかの間、次におそってきたのは、風邪でした。3番目が一番弱いと思いきや、盲点だった夫の風邪。そこから子供に移り、熱、喘息。そして、先週2番目の目が赤いな?!と思っていたら、見事プール熱(咽頭結膜熱)でした。高熱が5日ほど続き、解熱後2日は出席停止。しかも、うつる可能性が高く潜伏期間が5日から一週間という時間差で来るので最悪。仕事も、ルーチンワークだけではなくいろいろ企画ものとかに手を挙げたい、と思うのですが、こういうことがあるのでどうしても二の足を踏んでしまいます。ちょうど、3番目を産む前は、子供も丈夫になってきて余裕が出てきていろいろできそうと思っていただけに、ちょっとはがゆい。手をあげてもいいのだけど、もし病気になった時に同じメンバーに迷惑がかかってしまうし、結局は自分の首をしめてしまうことになります。まぁ、過去の経験からして、あと1年、もし来年保育園に移ったらもう2年は辛抱。それまでは、自分でできることを一生懸命しようと自分をいいきかせています。2番目はようやく金曜には保育園へ行けるでしょう。でも、今日、3番目の目が心なしか赤かった気が。。。それよりも何よりも、夫の目が充血していてどうやら熱っぽい様子。・・・私にもうつらないようにしなくちゃ

2008.09.18

コメント(0)

-

かってに夏に大人の自由研究

<偏光版編>とあるところで、壊れた立体視用のめがねから円偏光のレンズ(プラスチックの薄い板)をもらってきた。円偏光で検索してひっかかってきた「コガネムシは円偏光」 (東工大 石川先生)というページを読み、ちょっとお勉強。「円偏光板は直線偏光板と位相差板を積層した構造になっているので裏表がある。」「円偏光板の裏表を簡単に確認する方法がある。反射のある物の上に円偏光板を置いてみればよいのである。」ということで、さっそく円偏光板の表裏を調べてみる。鏡の上に円偏光板を置くと、確かに違う! へー。ということは、暗くなった置き方だと下の方に位相差板がついてるってことだ。そのまま二つを重ねると。。。ん?!表同士なのに暗くならない。(写真だとちょっとわかりにくいですが、ちょっと暗くはなるものの、光は通過していて反対側が見えます。)・・・・。 「コガネムシは円偏光」をよく読み。。。あぁ、そうか。通ってくる光が円偏光になるためには、光→直線偏光板→位相差板 の順でないと →円偏光 にならなくてダメなんだ。そして円偏光→直線偏光板→位相差板 だと →円偏光 となってしまうので光が遮断されるには 円偏光→(逆の)→位相差板→(直交する偏光)→直線偏光板→光が遮断と、いうことは。。。。下側に重ねる円偏光板を裏返してみると。。。 無事に暗くなった!これが上側に重ねる円偏光板を裏返したのだとダメ。おもしろい。そして。。。街灯にぶつかって死んでいたカナブンをゲット!両方の円偏光板で覗いてみると。。。 片方の円偏光板を使うと、確かに色が消えた!!! こちらが右円偏光板なのね。ちなみに、もう片方はこんな感じで全然変わらず。 他に何か変わるものはないかなぁ。。。<アサガオ編>昨夏は小1だった1番目がアサガオを育てていたが、今年は私が変化アサガオを育てている。育てているのは九大のこちらのもの。一般向けにも配られている。一時は、3番目がせっかく鉢に植え替えた苗を、2度も引っこ抜いてしまう事件が勃発。先端の伸びる部分が枯れてしまって、1ヶ月くらい全く伸びず心配していたのだけど、この暑さでかニョキニョキ面白いほど伸びてくれている。系統はQ655だとかで、変化したらこんな感じになるはずだけど。。。咲いたのはこんなかんじ。 ・・・ん~。変化はしていないようですな。この種に期待ってことかな。変化アサガオは江戸時代からの日本の文化遺産。難しいことはさておき、子供と一緒に水やりをしながら日本の夏を感じている。

2008.08.17

コメント(4)

-

麻を食べる

ヘンプレストラン。以前、職場の同僚から食べに行かないかと募集がかかっていたのですが、残念ながら行けなかったヘンプレストラン。リベンジにと、3番目を連れて行ってみました。麻というと大麻?!食べれるの~?!と思っていたのですが、普通に食べれました。また、体にもいいかもです。また、ラッキーなことにその日ライブがあって生の音楽を聞くことができました♪ナチュラルな店の雰囲気に、アコースティックギターの柔らかな音色と透明感があってのびのある歌声がとてもよくマッチして幸せな時間を過ごすことができました。聞きながら、あー、下北沢って若者たちの夢が集まった街なんだなぁなんておばさんになった私はしみじみ思ってしまったりして。。。そういえば10年前には、私の弟も役者目指して下北沢の劇場で芝居をやっていたっけ。我が息子たちは、どんな夢を持って私の下から巣立っていくんだろうな。

2008.08.16

コメント(0)

-

静かな生活

上の子2人を飛行機に乗せて関西のじじばばの家へ送る。すごく静か。しばらく3番目は一人っ子生活だ。子供1人ってこんな生活だったっけ。さぁ、これでしばらくお弁当作りからも解放。仕事もお迎えが一カ所無くなって、いつもより長い時間働ける!と思ったら、3番目が熱。そして、喘息っぽくて咳がひどい。とほほ。それでも、ゆっくり3番目の面倒をみれたり上二人の食事の心配をしなくていいのは楽だったりする。甘えっ子の2番目も、じじばばの家で1番目と平気でよく遊び、よく寝ているらしい。家では、夜トイレに行くときに怖くて必ず私を呼ぶのだけれど、じじばばの家では一人で行っているよ、とのこと。ちょっと前まで、3番目みたいにくっついていたと思っていたのに、いつのまにか大きくなってきたんだなぁ、と改めて感じてしまった。里心がついちゃうから止めておいた方がいいかなぁと思いながら実家に電話したのだけれど、元気そうで楽しそうな声を聞いていると、私の方が何だかちょっと寂しくなってしまった。。。まぁ、今の静かなうちに家をかたづけておかねば!

2008.08.15

コメント(0)

-

買い物いろいろ

最近、自分の英語力のなさにホトホト嫌気がさすこの頃。勉強していないので当たり前なのだけれどね。たまたまブログ巡りで、パウシュ教授の話を知り、YouTubeで講義を聞き、amazonで「最後の授業」を即買いしてしまいました。英語の勉強用にしよう。。。他には、検索で引っかかってきた例会の様子を読んで、スペーススピンコマLEDスペーススピンコマやLEDで光るものなどを、あきばおーで大人買い。パズルショップトリトでいろいろ見てパラボーラスを買ってみたり。ストレスから消費行動に走っているのかも。。。いかん、いかん。これから、夏の旅行もあるし、ちょっと財布のひもを閉めなくては。

2008.08.01

コメント(0)

-

ぽにょぽにょ

またまた、久々の日記になってしまいました。その間、久しぶりに2番目が熱を出して痙攣を起こしてしまったり、3番目のひどい喘息の発作が起こり、眠れぬ夜を過ごしていたりしました。そんな、こんな中、2番目の強い希望もあり、崖の上のポニョを見てきました。我が家では、ポニョと3番目が何となく似ているので(親ばか?!)3番目のことをポニョと呼んでいたからかもしれません。私的には、かわいい映画だなぁ、といった印象なのですが、主人公と同じ5歳児の息子から見終わった感想を聞くと「感動した」とのこと。「えっ!どこが?」と聞くと、最後のポニョがキスをするところだそうです。詳しく書くとネタばれるになるのでこのへんで。。。。3番目はかわいがられていますね。

2008.07.31

コメント(0)

-

とうやこ関連

職場のメールで知ったニュース。もう!こんなことして。。。あしもったらおちゃめ♪ゼロエミッションハウスについても、裏話を知りました。有機ELについても、ちょっとまとめて調べてみたいと思っていたところ。。。あぁ。やりたいことは色々あれどもなかなか時間が作れず。。。あー。子供がいてもフルで働いて頑張っている同僚をみると、つくづく中途半端な自分に嫌になってしまうのですが、まぁそんなことも言ってられない。暑さに負けずにがんばろっ。

2008.07.07

コメント(0)

-

箱根の温泉の後に、さ~いえんす。

もう結構前の話になるが、3番目の誕生日に、たまたま箱根にある会社の保養所がとれたので両家のじじばばも呼んで1歳のお祝いをした。お風呂にもゆっくりつかり、さあ、次の日。せっかくだからどこかにみんなで行こう!ということで、暴れん坊の子供達をある程度野放しに出来る彫刻の森美術館とも思ったのだけれど残念ながら雨。そこで、行ってみたのが神奈川県立生命の星・地球博物館ここが結構良かった!まず、高校生以下・65歳以上が無料なので、じじばば連れ、8人で行って私たち夫婦2人分の料金では入れるのもちょっとお得感があった。また、中の展示も新しく、なんとなく、国立科学博物館をコンパクトにおもしろいエッセンスを凝縮した感じ。まず、入ったエントランスホールには、チンタオサウルス、そして、ウェルカムベアってことで、世界最大級のアラスカヒグマが出迎えてくれる。3階にはジャンボブックゾーンもあって絶好の撮影スポット。中も、いろいろ見やすく、空間が上手に利用されていた。とーちゃんは、惑星について子供に語り出したりちび達は、昆虫ニンジャが展示してあって、夢中になって探していたり、ばーちゃんは、大きな宝石の岩石に目が釘付けになっていたりアンモナイトの壁で、ここにも、ここにも!と大騒ぎをしたり。。。しっかりと、子供が大好きティラノも押さえてあるしアンモナイトの変わった形、ニッポニテスが、展示してあって、この変な形がアンモナイトの奇形ではなく、コンピュータシミュレーションで規則性が発見された、という説明文を読んで私的に「へ~」だったりした。じーちゃん、ばーちゃんの帰りの時間などあったのでシアターが見れなかったのが残念だったのだけれども、なかなか良かった。お勧めの科学館です♪

2008.07.03

コメント(0)

-

おりがみいろいろ

あるところから幾何学おもちゃのサイトを知り、見ていて夢中になってしまった。うーん。これ実際に裏返してみたい。。。Tile Magic欲しいよ~。これだけのJuno's Spinnerさわってみたい。これを折ってみたいなぁ~など、など考えたり、R25のこんな記事を読みながら出勤した日、職場で同僚が、折り紙でDNAらせんを折って見せてくれました。これも何かの縁!私も折ってみよう♪と思いたち、検索して この方のブログを読み制作してみました。本についていた帯を使ったのでなんだかdoubleHelixよりも、らせんの表裏が強調されてしまった。。。実は折り紙工学って、奥が深いんですね。サイエンスゼロでも、ちょっと前に取り上げられていたみたい。うーん。ちょうど出かけていて見られなかった。残念。きっとこ子に出ている研究なんかが取り上げられたんだろうな。折り紙構造を、自動車の構造に利用する発想もおもしろい。個人的には早く、素手で簡単につぶせる折り紙構造の缶が欲しいな。こんなの↓を買ってもいいんだけどね。空き缶つぶし器

2008.07.02

コメント(2)

-

こんなカルタを

職場で、天プラさんが作った、「あすとろかるた」なるものを持っている人がいました。昨年の科学技術週間に丸の内のプラネタリウムに行ったらもらえたとのこと。最近字を覚えてきた2番目。1番目と二人でカルタなんかで最近遊べるようになったので、「いいなぁ~!!!」と言ってうらやましげにしていると。。。なんと譲り受けてしまいました!!!ありがとうMさん♪大切にします!それを見ていたSくん。「おたかるただぁ。。。」は余計です。ちょっとうれしくて、寝ている子供に握らせてしまいました。握らせているかるたは「う」です。

2008.06.27

コメント(0)

-

うめ~!

子育ては、思わぬ出会いがある。先週、1番目、2番目が入っているボーイスカウトの活動で、梅をたくさんもらって帰ってきた。スカウト活動している近所のお宅で、「老夫婦なのでもう取れないから・・・」というご厚意があり、みんなで行ってとらせてもらったらしい。うーむ。困った。梅仕事は面倒くさそうで、一度もしたことがない。けれども、二人分ももらってきて大量にある梅をそのまま捨ててしまうわけにもいかない。ネットで作り方を調べてみる。もらってきた梅は小振りで青くてお世辞にも美味しそうに見えない。梅干しにするには、とても大変そうなのでジャムにすることにした。一晩水につけて、ゆでてみる。ゆでているうちに、青い梅が少し黄色みがかり、ゆでこぼしの際、立ち上る湯気の香りのいいこと!何度か水を換えすっかり柔らかくなった実を、面倒なのでそのままへらでつぶし種をとって砂糖で煮つめる。そして味わってみると・・・。美味し~い!!!小さくて傷んだ箇所も多かったため、見た目あまりよくないのだけれど、杏ジャムのようにとっても美味しい♪思わず、すくい取ったスプーンをきれいになめ回してしまった。ジャム作りなんて、こんなことがなかったら絶対やらなかった。考えてみると、私ってママ友が出来ない、と思っていた時期もあったが数は少ないものの、1番目、2番目の子供に対して親しいママがそれぞれ出来ている。しかも、仕事まで紹介してもらったりもしている。3番目は、まだまだだけれどもこの子を通じて、いったいどんな輪が広がるのだろう。そして、5人目の子供を産んだmanbouちん。子育てに、仕事に、そして自分の趣味も大切にしていて本当に素敵だと思うよ。5人の子育ては大変だろうけど、その5人から広がる輪は、これまた大きなものなのだろうね。おめでとう!3人で大変だなんて言ってられないな。さぁ、私もがんばろう。

2008.06.25

コメント(4)

-

水知らず。。。

「水をシミュレーションするのは難しい」と、以前聞いたことがある。この研究室の計算結果の一つ、高圧下で、炭素からダイヤモンドへ変わる分子のシミュレーションを見たときだ。そのときは、へー。こんなに身近なのにね。な~んて思っていたのだが。。。最近、理研がこんな発表をしている。水に潜む氷の影-水の連続的な状態変化を唱えた常識を覆す -水は、氷の状態が緩やかに変化しているのか?それとも、100年前にレントゲン博士が提唱したように氷によく似た成分と未知の成分2つからできているのか?その議論に終止符が打たれたそうだ。プレスリリースを見ると興味深いのが下記の点。(以下引用)----------中でも分子動力学計算を使った水の3次元シミュレーションは、1980年代以降の計算機の著しい性能向上と相まって、無数の水分子が、正4面体ネットワークの中で熱による揺らぎを受けて、10億分の1秒以下という超高速で結合・乖離を繰り返す様子を動画で映し出し、「氷に近い水」というモデルがもっともらしいことを人々に強く印象づけました。----------もっともらしいシミュレーション結果を、3高(?!)と言われる軟X線分光を使った実験でくつがえしてしまったというわけだ。水の液体の中に「水分子間をつないでいる水素結合の腕が大きく歪んだ水の海」「この海の中に浮かぶ氷によく似た秩序構造」この二つが混ざり合っているなんて、不思議でおもしろい。プレスリリースの図3を見るときれいに二つのピークが出ている。ただ、水蒸気にも二つのピークが出ているようだけど、これも二つの状態が混在するってことなのかな?うーむ。身近な水なのに、まだ知らないことが色々あっておもしろいな。

2008.06.23

コメント(0)

-

でじたるっ子

高校の情報の授業を聞いていて思うのは、今の子供達は、これが標準になるのだなぁ、ということ。私なんかの世代より上の親は、パソコンなんか普通に無かった世代だ。保育園のお母さんは、働いているのである程度できるが、小学校のPTAなんかに行くと、プリントアウト、文書の作成だけでも、やると感謝されたりすることがある。その点、今の子供達は、キーボードブラインドタッチ当然、どんなに、できない子でも、ワードで文章、エクセルで表くらいは作成できる。この底上げの違いは大きいだろうな。そして、生まれたときからネットも使える環境。mkusunokさんのデジタルネイティブという言葉は、言い得ているな。ネットの書き込みによる女子高生の自殺の事件だけれど、詳しいことはわからないにしてもコメント承認制にしなさい というアドバイスはありだろうな、と思う。見ず知らずの人の書き込みでも傷つくだろうけど、書き込んだ人間が誰か、うすうすわかる状況で「死ね」と書き込まれるのはつらい。まさに、記事にあるコメントの通りだと思う。「ネット上でのやりとりは文字が中心。声の抑揚や表情などがなく、書き込みの真意は書かれた本人が想像するしかない。気軽に書いた一言が予想外のダメージを与えてしまう可能性もある。思春期の狭い人間関係の中の出来事なら、なおさらショックは大きいだろう」採用される際に研修があったのだが、校長が「女の子と男の子は違うんですよね。」と話していた。中学受験して入ってきて、一番心配なことは何ですかって聞いたときに男の子の一番は勉強がついていけるかどうか、ということだったらしい。けれども女の子の一番心配なことは友達と仲良くできるかどうか、ということだったそうだ。「中には、トイレに一緒に行く子がいるかな、ということで悩む子もいるんです」とのこと。これを聞いた、女子校出身の先生は、男の校長先生なのに、女子生徒のことをよくわかっていて感動した。と言っていた。携帯にしても、女の子のお母さんは、メールとかの機能があると、変な女の子同士のわずらわしい人間関係に巻き込まれるかもしれないから持たせない、という人もいた。あまり、考えがまとまらないのだけれど、ネットの規制法案に関してのシンポジウムの映像でも時間をみつけて見てじっくり考えていこうと思う。

2008.06.06

コメント(2)

-

いまの高校生

情報の授業の助手という形で、週に一回アルバイトに行っている。直接教えているわけではないのだけれど、今時の女子校生の生活が垣間見れて楽しい。図書室を降りてきたちょっとしたスペースにPCが何台か置かれていて、生徒は自由に使えるようになっている。お昼休みに、生徒が集まってわいわい頭を寄せ合って見ているので、何を見ているのかな?と思うと、youtubeだったりニコニコ動画だったり。アニメとか見ていたりして、あぁ、学校で休み時間に自由にアニメが見られるなんて私なんかの学校生活では考えられなかったなぁ・・・などと、思ってみたり。一番頭を寄せ合って、きゃっきゃ言いながら見ているのは何かな?と思ってのぞき込むと、見ていたのは「そら耳アワー」「うちのお母さん好きなんだよねぇ」と言っている子もいた。家に帰って夜中見ていたけど、結構はまる。こんなのあったんだねぇ。。。なんだか、昔、布団の中でこっそり聞いていたオールナイトニッポンの思いこんだらのコーナーを思い出した。あー。年がばれるかも。。。

2008.06.06

コメント(0)

全640件 (640件中 1-50件目)

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 京セラ_ペッパーミル_毎日のことだか…

- (2025-11-27 14:05:08)

-

-

-

- 政治について

- 高市首相、台湾有事での 「集団的自…

- (2025-11-27 19:36:21)

-