-

1

🟡実際やってみないことにはわからん事がある

物事というのは、実際にやってみないと本当のところはわからない。いくら人から話を聞いても、それはあくまで「話半分」にすぎない。自分の目で見て、手で触れ、体で感じてこそ、初めてその実相が見えてくる。世の中の多くのことは、体験してみなければわからないようにできている。 たとえば、仲間と一泊の懇親会を企画して、宿泊施設に予約を入れたところ、なんと給配管設備の全面オーバーホールのために全館休館中との返答。結果として中止せざるを得なかった。頭の中では順調に進むはずの計画も、いざ動いてみると予期せぬ出来事にぶつかるものだ。けれど、それこそが現実の世界であり、行動することで初めて見えてくる「事情」というものがある。机上の想定だけでは知り得なかった“生きた情報”がそこに転がっている。 また、誰かが「素晴らしい登山だった」と語っていた山へ行ってみたら、あいにくの悪天候。霧に包まれて何も見えない。だが、同じ場所に立っても、晴れの日と曇りの日、朝と昼とではまるで別世界のように景色が変わる。自然は一瞬として同じ姿を見せない。その変化を肌で感じてこそ、山の本当の表情に出会うことができる。 人の話や写真だけでは伝わらない空気の匂い、風の冷たさ、音の響き。こうした感覚の積み重ねが、体験の厚みをつくり、そこから自分なりの判断や感性が育っていく。行動を起こさなければ、世界はいつまでも「他人ごと」のままだ。動けば、思いがけない出会いや気づきがある。時には失敗もあるが、それもまた貴重な経験となって自分の糧になる。 結局のところ、人生とは体験の総和であり、やってみてこそ見えてくる世界がある。頭でわかったつもりより、体でわかったひとつの事実のほうが、何倍もの説得力を持つのだ。 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷

2025/10/16

閲覧総数 11

-

2

🔴 うれしい、楽しい、しあわせと感じる心意気

うれしい、楽しい、しあわせと感じる心意気人生は有限です。誰にとっても「今日」という日は一度きりであり、過ぎ去った時間は二度と戻りません。その現実を自覚したとき、人はようやく「今をどう生きるか」に真剣になれると言われます。面白いことをやる人が勝つ、というのは単に娯楽を追いかけることではなく、自分の心が本当に動くもの、夢や関心に素直に従って行動することを意味しています。まず大切なのは、「完璧を待たない」姿勢です。準備が整ってから、時間ができてから、と先延ばししているうちに、挑戦の芽は萎んでしまいます。未完成でも、ささいな小さな一歩からでも始めると云う勇気こそが人生を面白くします。失敗しても構いません。それも経験となり、次の挑戦をさらに豊かにしてくれるからです。次に必要なのは、「自分の軸を持つ」ことです。他人の期待や世間の価値観に振り回されていては、本当にやりたいことを実行するのは難しくなります。自分が何にワクワクするのか、何をしているときに時間を忘れるのかを問い直し、その感覚を大切にすることが、面白い人生の原点ではなかろうか。また、健康を意識することも欠かせません。どれほどやりたいことがあっても、身体と心が疲弊していては挑戦を続けられません。よく食べ、よく眠り、適度に動く。心身の土台が整って初めて、大胆に挑めるのです。そして、「感謝の心」を持つこと。日々の小さな楽しみや、共に歩む人との出会いを大切にすることで、挑戦はより彩り豊かなものになります。人生は一人旅ではなく、支え合い、刺激し合う仲間がいるからこそ、挑戦は続いていくのです。つまり、この信条を実践するとは、「今を恐れず、未完成の自分で挑み、心の声に正直に生きる」ことに尽きます。今日という日はもう二度と来ません。だからこそ、やりたいことをしまい込まずに、思い切って外に出しやってみる。その積み重ねが、後悔のない一度きりの人生を形づくるのです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ーーーーーーーーー 8️⃣「 やってみなはれ、やってみればわかるから」実際にやってみればよくわかる。キッチリと予定通りにできるは、それに越した事はないが、何かしらのの要因から想定外のことが起きたりするのが当たり前と思った方が良い場合が多い。 ーーーーー【 「 やってみなはれ、やってみればわかるから」実際にやってみればよくわかる。キッチリと予定通りにできることは、それに越した事はないが、何かしらの要因から想定外のことが起きたりするのが当たり前と思った方が良い場合が多い。】想定内に物事が進まなかったら、軌道修正かけるということになります。手を打つとも、テコ入れするとも云います。軌道修正をかけるのも想定内に考えておけば、いくらか気持ちは楽になるかもしれません。高齢者間コミュニケーションには、そんな場面がたびたび起こります。たとえば、約束の時間に集合するつもりが、誰かが道に迷ったり、体調の都合で遅れてしまったりする。あるいは、聞こえ方の違いや、言葉の解釈の食い違いから、ちょっとした誤解が生じることもある。そんな時に「予定が狂った」と苛立つのではなく、「まあ、こんなこともあるさ」と受け止め、柔らかく軌道を修正していく姿勢が大切です。人生経験を積んできた私たちは、想定外に対応する力を自然と身につけているはずです。だからこそ、それを前向きに活かすことができるのです。大切なのは、「完全を求めすぎない」こと。人は誰しも、忘れることもあれば、聞き間違えることもある。若い頃なら「しっかりしてよ」と思う場面でも、歳を重ねてみれば、「お互いさま」と笑って流す度量が必要になってきます。むしろ、その不完全さを受け入れ合うことで、会話に温かみや人間らしさがにじみ出るのではないでしょうか。また、軌道修正にはもう一つの意味もあります。それは「自分の考えに固執しすぎない」ということです。高齢になればなるほど、自分のやり方や価値観にこだわりたくなるものですが、そこであえて一歩譲って相手の立場を認めると、関係は驚くほど円滑になります。「こうでなければならない」という思い込みを緩め、「それも一つのやり方だね」と受け入れる。そうした柔らかさが、円熟したコミュニケーションの力なのだと思います。さらに言えば、想定外の出来事は、新しい学びや気づきをもたらすことが少なくありません。予定どおりに進まなかったからこそ、別の面白さや意外な発見に出会える。これは若い人以上に、私たち高齢者にとって大きな喜びになるのではないでしょうか。なぜなら、残された時間は有限であり、その中で「思いがけない楽しみ」を見つけることこそ、生きがいの種となるからです。ですから、「やってみなはれ」という言葉は、単なる挑戦のすすめにとどまらず、「やってみて、うまくいかなくてもそれを楽しめ」という含みがあるように思うのです。軌道修正も含めて、すべてが経験であり、人生の豊かさを彩るもの。高齢者同士の会話においても、予定調和よりも想定外を笑い飛ばせる余裕が、互いを心地よくつなぐ潤滑油になるのです。結局のところ、完全を求めるよりも、不完全を受け入れながら柔らかくやり過ごす。これが「やってみなはれ」の真の意味なのかもしれません。ーーーーーーー 9️⃣【 自分の信頼する情報を吟味しながら判断材料にして自分の思考ができてゆく。 洗脳などは、反復して脳に摺り込まれる結果、その傾向に偏ってしまうわけです。 ですから、いつどこで、どんな情報を受け入れているかによって、良かれ悪しかれ触れたものの影響を受けているわけです。】私たちの行動習慣は、どんな価値基準を持っているか、脳に刷り込まれた考え方の習慣のしもべとなって現れるわけです。講演会場などで一番前に座る人は大概において1番前です。それがその人の習慣になっているからです。考え方、反応の仕方も反復して脳に刷り込まれた考え方の習慣によっておおかた決まります。私たちの行動の多くは、突発的に生まれるものではなく、日常的な反復によって形づくられてゆきます。たとえば、朝起きてから夜眠るまでの行動パターンは、ほとんどが自分で意識的に選んだというよりも、過去に繰り返してきた習慣の延長です。脳は効率を求めるため、一度定着した思考や行動の回路を優先的に使おうとします。そのため、新しい情報や考え方に触れても、よほどの契機がない限り、従来のパターンをなぞってしまうのです。しかし同時に、この「刷り込みの力」は悪いものではありません。良い情報や健全な価値観を意識的に取り入れ、繰り返し確認してゆけば、それもまた脳に刻み込まれ、やがて自分を支える強固な習慣となります。つまり、どのような情報を選び、どのように反復してゆくかが、私たちの未来を形づくる鍵になるのです。ここで重要なのは「選び取る力」です。氾濫する情報をただ受け身で受け入れてしまえば、気づかぬうちに偏った価値観に支配されてしまいます。逆に、自分なりの判断基準を持ち、信頼できる情報を吟味して取り入れることで、自らの思考は磨かれ、より主体的な人生を歩むことができます。そのためには、自分が「どのような価値観に触れたいのか」を意識的に設計することが大切です。たとえば読書の習慣は、典型的な良い刷り込みです。繰り返し本に触れている人は、言葉の選び方や考え方に深みが出てきますし、逆に偏った情報ばかりに接していると、知らず知らずのうちに極端な思考に傾いてしまいます。運動習慣も同じです。毎日軽い体操を続けている人と、全くしない人では、5年後10年後に体の動きや健康状態が大きく変わってきます。こうした差は一日一日の選択の積み重ねに過ぎませんが、繰り返しによって習慣化されたものが、未来の姿を形づくるのです。習慣はやがて人格を形づくり、人格はその人の生き方を決定づけます。したがって、私たちは日々の情報の選択と、その繰り返しの力を侮ってはならないのです。自分にどのような習慣を刷り込みたいのか、その問いを持ちながら過ごすことこそが、望ましい生き方への第一歩となるのではないでしょうか。 ーーーーーー

2025/09/28

閲覧総数 15

-

3

ツキノワグマ

熊が出没すると新聞に記事が載りますがその姿を写真に撮れる人はめったにおりません。実際、熊を見たら写真を撮るどころではないでしょう。そこで郡山市内で熊を見ることができるのは、どこでしょうか?橋本養魚場 つり堀ガーデン福島県郡山市熱海町石筵字腰切8-4母成グリーンライン入り口、石筵あやめ園の手前ですこの檻の中のツキノワグマは2代目です。初代は母成グリーンライン開通して間もないころ、母親熊が撃たれて残った小熊を引きとって育てたのです。体調30センチ位でまだ檻もなく首輪でつながれただけだった。ただ小熊でも爪が鋭かったので爪切りで爪の先を切られていた。釣り堀センターに来るお客さんのアイドル的存在でしたが徐々に身体が大きくなり鉄格子の小屋をつくり隔離させられることになったというわけです。この2代目熊は7年めだそうです。初代は30歳で天寿をまっとうしたということです。となると順当にいけばこの熊はあと23年生きる可能性があるわけです。

2015/07/05

閲覧総数 1830

-

4

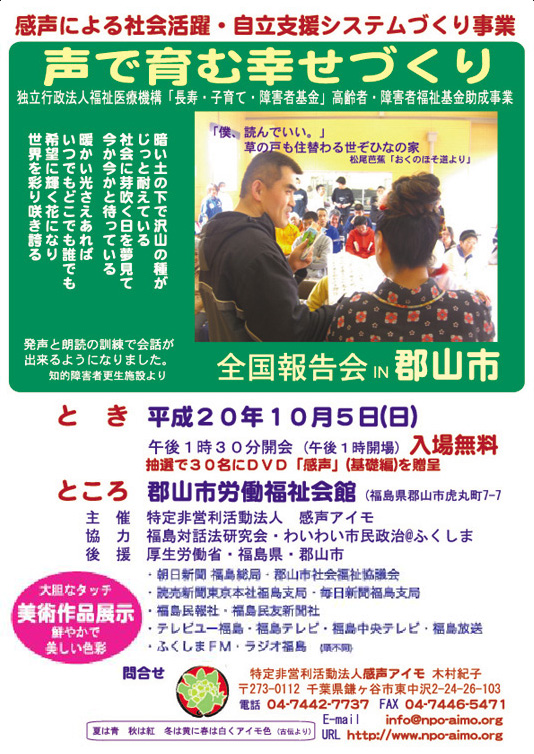

「感声」という発声法があります。これがすごい。

感声及び全国報告会の意義 「声で育む幸せづくり」参考資料 1、「感声」とは、感声アイモが10年余に及ぶ体験の中で創造した「造語」です。その中心的な要素は、知的障害・発達障害・精神障害等々と言われている方が感動を持って受入れる事の出来る「声の質」です。「心に感じる声の質」は文書で表現出来ない声の味とも言えるもので直接聴く事を通じてのみ理解することが出来ます。2、独立行政法人福祉医療機構の基金事業審査部会委員の是枝祥子教授(学校法人大妻学院大妻女子大学人間関係学部人間福祉学科)は、感声アイモの19年度事業の現地調査に機構職員2名と来られました。視察を終えて開口一番「ホームページを全て読んでも感声について全く理解出来ませんでした。」しかし、研修実施現場の「ドアを開けた瞬間にすべてを理解しました。このような方法があったのですね。」「この手法はお金がかかりませんね。」「これは全国に拡げなければなりません。」とおっしゃって頂きました。3、味覚・臭覚・触覚・聴覚・視覚など五感で本人が感じたままを直接、他人に伝える文書表現はありません。感声の「声質」は言語表現に加えその感覚も伝えるものです。そこではパニックを起こす方や「コミュニケーション障害」・知的障害・発達障害・精神障害等々と言われている方(自閉症・多動症・行動障害等々)が直接「感声」の声を聞くとすぐに記憶し,学習し,落ち着いて訓練が出来ます。耳で聞いて心に響き(心に感じて伝わった)楽しい「声質」とでもいう伝達方法が「感声」であると考えています。4、自由な心を持ち行動する知的障害・発達障害・精神障害等々と言われている方が好んで受入れる事の出来る声の質「感声」。同時に感声による教育・訓練は自発性・積極性を発揮します。「奥の細道」を暗誦し、多くの人の前で朗読発表しました。学習障害も克服でき、挨拶と感謝の言葉を元気に発声出来るようになりコミュニケーション能力の育成を促し、社会参加・活躍・自立・就職機会を拡大しました。5、事実、就職支援事業所においては例年10%前後の就職率が、感声の研修を行った19年度において、109%達成すると言う驚異的な結果を生じました。訓練にあたっては感声で行う日本語のリズムを瞬時に覚える事例が多く見られました。訓練を繰り返すうちに徐々に正確な発声になり「言語障害・言語不明瞭等々」の方の発声が短期間で自信にあふれ、非常に元気な声で挨拶し、話せるようになりました。知的・発達等々に障害があるとされている方の教育・学習・就職に大きく貢献出来たのです。6、研修事業を実施した11箇所の知的障害者施設(更生施設・就職支援事業所等)で発達障害・行動障害・自閉症と言われる方は自然に声が出るようになり「声を出すのは気持ちいいね」と直接話しかけてきたり、研修に行くとハイタッチをしたり,抱きついたり、訓練に対して楽しい感覚を全身で表現しながら参加するようになりました。7、この手法は早くからDV被害の家族(母親・小学4年男児・1年女児)・うつ症になった小学4年の女児・発達障害の就学前男児等々の元気回復・学習能力の向上にも成果をあげています。妊娠直後からの胎児・乳児・幼児・就学前児童の家庭教育で発達障害予防に貢献出来ると確信しています。家庭教育・学校教育での大きな課題である「コミュニケーション障害」を克服出来る訓練方法だと確信しています。8、その理由及び根拠は、施設にいる知的障害・発達障害・精神障害等々と言われている方に1から2年という短期間の訓練(月に1度・1時間程度)で発語し学習し記憶し「コミュニケーション障害」を克服して朗読・会話まで出来るようになった事実です。施設で実現した手法を家庭教育・学校教育に応用・普及出来ればより多くの児童・生徒の心と身体の健康育成に繋がり、自然に元気になって社会生活が送れると確信しています。9、何故、特別支援教育の対象児童が増加しているのか。その一因は様々な証言から判断しますと直接関係する家族・教師・職員等々関係者の「声が小さく不鮮明・意味不明」「声が粗暴・命令的で心への威圧的な傾向が強い」等々の自覚がなく、育み・教育するとその「声質」に依って知らず知らずのうちに児童の心の育成や言語習得に大きな影響を与えている可能性が高いと想定します。結果、言語の習熟が遅れ知能の発達と様々な学習能力・社会的適合性が健全に育まれなくなってきているのではないでしょうか。10、そこには日本語の中心である「声」自体の大切さを自覚していない現状があると推測します。1例を挙げると「鼻濁音」の発声が出来なくなっている事です。これが出来なければ民族の心の伝承である「古典」を「声」で聞いて感じとれません。「考える力」の基本である脳内言語の「内言」が美しく育まれないのです。しかし多くの人がこの重要性を意識しておらず教育においてもその危機感を直接的に感じ取れません。11、鼻濁音の発声は「声育」の訓練において最も基本的な内容の1つです。それは、腹膜全体の運動を伴い、特に横隔膜の強化を促します。逆に鼻濁音の出来ない要因に基礎筋力・体力の低下、免疫力の低下が想像されます。今日までの体験において児童生徒で鼻濁音の訓練をして直ぐに出来るようになった児童は150名中10名程度で、運動能力の高い活発な児童でした。逆に同じ訓練で出来なかった児童は食欲が細く青白い低体温の児童でした。そこでは特に習熟訓練に対する意欲に大きな差がありました。12、感声アイモは日本語「あいうえお・・・」と「鼻濁音」を丁寧に発声し、誰もが美しい日本語で話せるようになる呼吸と発声訓練をおこなってきました。リラツクスしながら訓練を受入れられる手法で、誰でも習得出来る研修方法等々を確立しています。この呼吸と発声訓練は児童生徒の基礎体力向上に繋がる体幹運動にもなり、低体温児の予防や免疫力・学習能力・思考力・集中力等々の向上にも貢献出来ます。それは、全身麻痺で重度の言語障害の青年や脳梗塞に依る半身麻痺の訓練を通じて「電話での明瞭な会話」が実現出来た結果から見ても明らかでした。13、この訓練方法は、知的障害・発達障害・精神障害等々と言われている方が好んで積極的に受入れる訓練方法であり、当然健常者にも簡単に出来る訓練方法ですが、健常者ほど声質を向上させる訓練は不得手なようです。それは「今更(あいうえお)なんてばかばかしい」と知識中心の理性が勝ち過ぎて「習熟意欲」ともいえる「現実に出来るようになる」意識が薄く、心を解放する感性の発声自体に抵抗感を持つ傾向があるからです。しかし、あえて原点に立ち返り、感声の訓練法を習得しそれを普及することが出来れば今日の特別支援教育や生涯学習・福祉全般に大きく貢献するものと確信しています。14、知識中心の能力向上は必ずしも応用力・実践力に結びつくとは限りません。それは全国学力テストの結果でも明らかになっています。「考える力」応用力の育成は、身体能力の向上に伴う実現能力の向上が伴わなければならないと思います。つまり個性に適した「出来る力の育成」です。テストの点数がいくら良くてもプロのスポーツ選手や芸術家にはなれません。そこには「出来る力の育成」何かを習熟する意欲が不可欠です。理科の実験・自然体験・伝統芸能の履修・英語の発音と同様に、その一環として「日本語の発声」が教育の重要な要素になっていると考えます。15、社会問題に「鬱病の蔓延」「自殺の高止まり」や精神科の医師が指摘する「自殺と表裏一体の無差別殺人」があります。犯人の「誰でも良かった」という言葉は、表面的な社会生活の壁を壊したいという心の衝動が見えます。就学時に「まじめで良い子」だったのに「どうして」という言葉とは裏腹に、心を開けず良い子を演じている児童生徒の多い現実。一面的な「理性の壁」に縛られ、心を感じ通じ合う「豊かな感性」を育めなかった結果がその一因にあると判断しています。卒業後の社会との不適合による「ひきこもり」は「コミュニケーション障害」がその大きな要因となっています。16、「コミュニケーション障害」の克服。理性の声とは異質で明確に区別出来る感性の「声」で行う心と身体を育む教育・訓練方法が「感声の声育」です。その技能を体得した者が「声育士」です。「声育士」は発声し会話し朗読する「感声の声質」で、心の育成を訓練出来る者の資格です。約2年間の事業で声育士が訓練した11の知的障害者施設(定員約500名)ではその8割以上が元気に発声しました。また朗読を暗誦し元気な会話が出来るようになった方が5割以上に及びました。これは現実に証明された事実です。全国報告会では、その経過報告と合わせ、そこで行なわれた実際の訓練方法を体験して頂き、さらに普及し社会貢献していくことを目的としています。 日本の伝統文化や習慣の中で継承されて来た「声」による教育を新たな形で独自に発展・開発し「感声の声育」としました。生涯学習を通じた心豊かな人材育成で社会貢献して参りたいと願っておりますのでより多くの皆様のご理解を頂きますよう宜しく御願い致します。 平成20年9月3日 特定非営利活動法人感声アイモ 理事長 木村紀子 〒273-0112千葉県鎌ヶ谷市東中沢2-24-26-103 電話047-442-7737 FAX 047-446-5471 ■感声による社会活躍・自立支援システムづくり事業の取り組み報告会 「声で育む幸せづくり全国報告会in郡山市」■い つ:2008年10月5日(日)(午後1時開場)午後1時30分~ 午後4時 入場無料 ■どこで:郡山市虎丸町の労働福祉会館 3F 抽選で30名にDVD「感声」(基礎編)を贈呈 感声は独自の指導にによる複式の発声法。 精神的なショックなどが原因でうまく会話ができなくなった人、障害のある人などを精神面から改善し、コミュニケーションがスムーズになるなどの効果があります。 ・感声についてのDVDを上映して、これまでの取り組みの成果を報告 ・参加者に感声の発声法を実際に体験してもらいます。 動画はこちらへ動画はこちらへ動画はこちらへ

2008/10/06

閲覧総数 88

-

5

自分のやりたいことを追求する

最初は難しいと思うことでも、やり続けてゆくと、やがては慣れてくれば、簡単にできるようになるものです。誰でもが赤ん坊の頃はハイハイからヨチヨチ歩きで最初は歩くのもままならない。何度も転びながら立ち上がり歩くことを覚えたわけです。世の中の名人・達人と言われる人も最初は素人から始まります。繰り返し繰り返し弛まぬ努力をコツコツ重ねてこそ、その道のプロフェッショナルと言われるものに登りつめるものです。自分の生き方を追求するのが人生。自分のやりたい事を追求する。そこでポイントなのが、最初は上手くいかないのが当たり前。やり続けて行くうちにだんだんとできるようになるわけだから、できるまでコツコツやること。だから最初の内は失敗と言わない。できなくて当たり前。最初から上手くできるのがおかしいのだ。コツコツ、コツコツやり続けて行くうちにできるようなコツを掴むわけです。その内に考えずに当たり前にできるようになる。できるようになるまでやり続ければいいのだ。やり続けて行く中で面白くなってくる。面白くなってくると究めてみようかと思えるようになってくる。自分が楽しんで、相手に喜んでもらえる、これ最高じゃ〜ないですか。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆※ 本日、気にとまったことや言葉から。「ガンは5年以内に日本から消える」宗像久男著この題名で本を書いたら、この本が癌よりも先に店頭から消えてしまったとのことです。菊芋の花が咲き始めたかなと思ったら一斉に花開きました。高さも3mを越えて伸びているものもあります。この時期に咲く庭の花はコスモス位なので花を愛でるのにも、と言っても見上げて眺めることになります。風にゆらりゆらりと揺れる花の風情をたのしみましょうか。#薬草 #球根が糖尿病に効く #菊芋

2024/10/02

閲覧総数 67

-

6

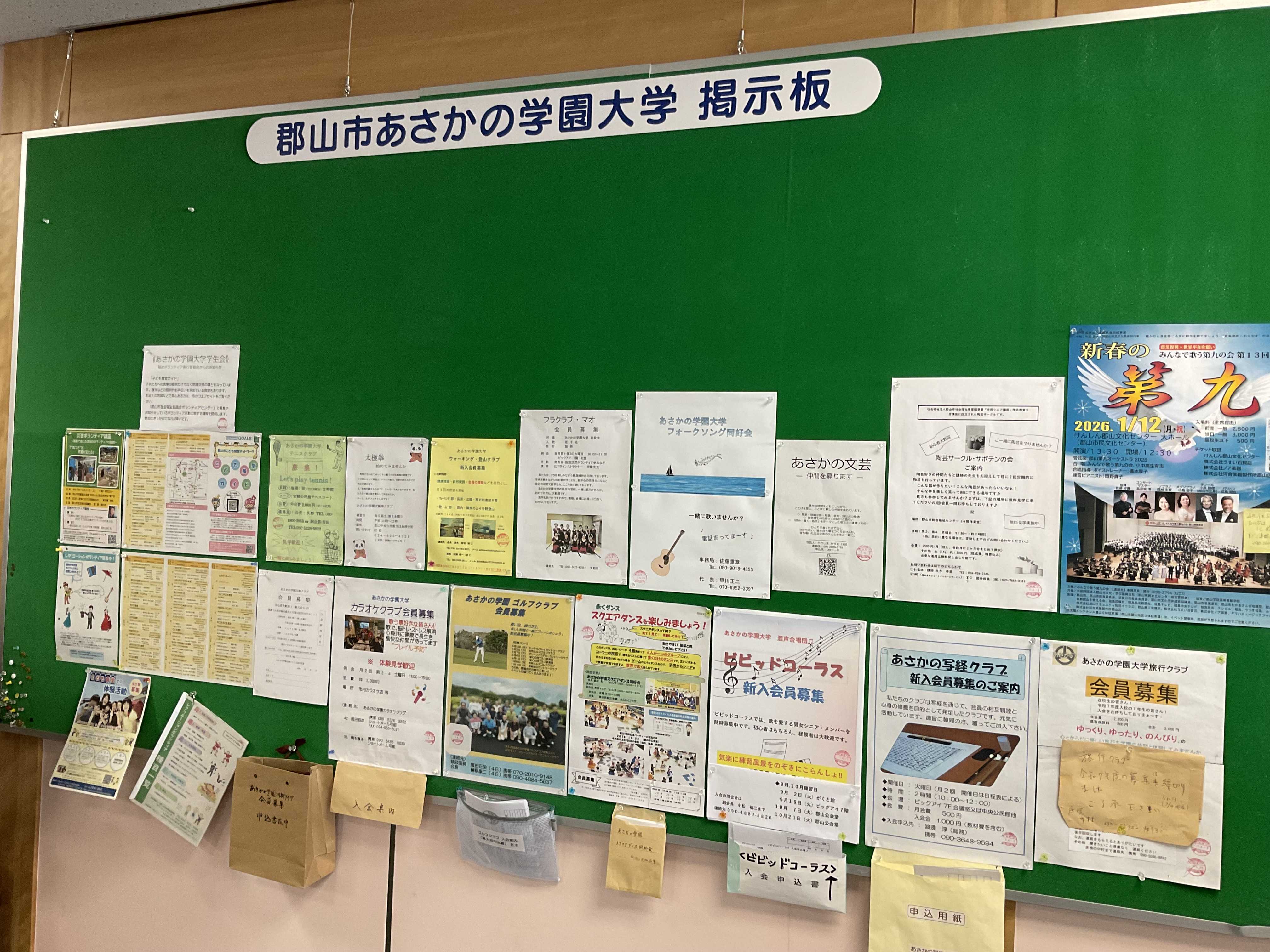

あさかの文芸

あさかの文芸「仲間募集」の案内ビラを掲示板に貼り出しました。あさかの学園大学事務局に赴き、確認認定印を押してもらったら、あとは自分で掲示板に鋲で留めて完了です。貼り出す前に同じクラスの方に、今日からコレ貼り出す旨を伝えてみたら、「私、忙しいからこれから病院に行かなくっちゃ〜」と、まったく眼中に無さそうな返事。もう1人、前の席の人に見せたら「いいね教養が高まりそう」、2人に訊いてみただけですが反応は人それぞれである事がわかります。ほんのちょっとした会話に、置かれている状況や人柄が滲みでるというものです。 さてこれに興味を示す人がどれ位いるものだろうか始めればわかるでしょう❗️4月の入学式の時に前市長の品川さんが、この大学の主幹の立場で挨拶された時、自分達で楽しい好きな活動をぜひ始めてみてくださいと云われたわけですが、今年の新入生で立ち上げたのはフォークソング同好会についで2件目です。主体的に動ける人は多くないのかも。高齢になってくると新しく事を起こすのは億劫になってくるのだろうか。 私など、なんだらもう1件立上げようかとも、そう大谷翔平選手ではないが2刀流もありかなと。🟢AIを学ぼう会、YGB(やばい、じじ、ババをめざす会) その内容はAIを学ぶに、年齢は関係ないAIを学ぶと、まだまだ頭の性能が活性化するAIを学ぶと、問題解決の達人になれるAIを学ぶと、人に訊く事がなくなり、確認チェックになる なんか、こっちの方が面白くなりそうじゃないですか 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 昨日、秋晴れの日に、手打ちそば。食べたい時に蕎麦を打つ。これをやりたくて手打ちそばを覚えたわけです。大根は先日、裏磐梯で購入してきた高原大根をすりおろしてつゆに入れる。水廻しは43%、つなぎは1割でした。この水分量は極めて大事ポイントです。これがピタッと決まると生地の感触も良く延しも順調に上手くいくことにつながります。#手打ち蕎麦 #そば打ち

2025/10/01

閲覧総数 25

-

7

サンマが店頭にならぶと秋を感じますね!

先ほど近所のスーパーにまわったら、新物生さんま98円!頭と内臓処理したサンマを購入した。わが家では、子供の頃、ちゃぶ台で食べたさんまは一人分は半切りだった。尻尾の方よりも頭のついてあるほうが大きく見えたものです。兄弟でどっちをとるかあらそった、1匹まるごと食べることが夢だった時代でした。そんなことを思い出しながら今シーズン2度目のサンマを焼き、大根おろしに梅醤油をかけ1匹食べたとさ。

2016/09/10

閲覧総数 66

-

8

「着眼大局、着手小局」

ささいなことから具体的に着手することが、ものごとを実践する秘訣です。まず「着手小局」からスタートです。孔子(こうし)の弟子の「荀子(じゅんし)」という人が言った言葉だそうです。「論語」も孔子の語った言葉をその弟子たちがまとめたものだそうですから、この「荀子(じゅんし)」さんはものごとの本質がどこにあるのか見極めた人だったのでしょうね。ちょっとしたキッカケ。氣をかける。氣とは目に見えないささいな世界です。「微差僅差」な世界に氣づくことからです。着手小局ができてるかどうかが、物事を進めてゆく上では「一大事」なことに氣づくことです。

2009/01/06

閲覧総数 439

-

9

「テングタケ」(毒きのこ)が大量発生

今年は、マツタケが大豊作だとニュースで聞きましたが、なにも大豊作はマツタケだけではなさそうです。けさ散歩中にシイタケに似た「キノコ」が大量に発生しているの発見!なんというキノコだろうか、こんなに大きく育ったキノコがこんなにたくさん発生していたのを見たのは初めてです。いっけん見た目にはジャンボシイタケのようにも見えますがシイタケは地面から直接生えてくることはありません。数日前の雨と気温のバランスがきのこの発芽成長の条件にあったのだろう。こんなに大量発生した見事なきのこを見たことがなかったので、調べてもらってきました。車で5分もかからないところにキノコを鑑別してくれる公的機関があったのを思い出しました。福島県きのこ振興センターに午前10時ころ行ってみると既に5人以上の方が鑑別してもらっていました。ノートに氏名、住所と電話番号を記入すると教えていただけます。「テングタケ」で毒キノコですとキノコ図鑑を見せていただきました。これがよく聞くテングタケなのかと思った次第です。ベニテングタケは見るからにカラフルで毒キノコらしさがあるきのこですが、それに比べてこのテングタケは地味な色合いですが毒性は、ベニテングタケよりも強いということです。

2010/10/13

閲覧総数 2088

-

10

からたち酒

カラタチの実をいただいて、香りがいいので、そのまま眺めていたのですが、Web検索で、カラタチに焼酎をプラスしてカラタチ酒がつくれることを知り作ってみました。このまま3ヶ月おけば飲み頃になるとか。どんな味になるのか楽しみですね^^枸橘(カラタチ)・英名は「オレンジ・ジャスミン」 ・島倉千代子の歌「からたち日記」で知られたカラタチです。大きさは、ピンポン玉サイズなのですが、切ってみましたら種の多いこと多いこと。これでは食用にはならないですね。なんでも漢方薬として売られているとのこと。エキスを抽出しての焼酎漬けがいちばん簡単かもしれません。台所で10分ほどで、できあがりました。のこりはお風呂に入れて、「カラタチの湯」です。柑橘類特有の香りがいっぱいになります。

2006/11/23

閲覧総数 3526

-

11

花かつみ

「花かつみ」は郡山市の花ですが、自然界で自生しているのを見たことがありません。残念ながら鉢に入っている姿しか対面していません。郡山市役所内で「花かつみ」の鉢植え展示会がありました。「花かつみ」は、みちのくの歌枕として歌われています。歌に歌われた「花かつみ」は、実際にはどんな花なのかは定かではありませんが郡山では、花かつみ=ヒメシャガではないかとしています。江戸時代、松尾芭蕉が奥の細道でも、”安積沼の花かつみ”を尋ね探しましたが、判らずに飯坂へと向かいました。日和田町にある安積山公園は、芭蕉が奥の細道を訪ねたことで有名になり、地元でも 300年を記念して、郡山市の花であるハナカツミを植栽し、群生するまでになっています。最近ではシャガやフジの木、フジバカマなどが植栽され、また山ノ井の清水の復元、そして門構えのあずま屋が設置され、地区民を始め、東京方面からも観光客が立ち寄るほどの公園になっております。郡山市の花『ハナカツミ』 陸奥(みちのく)の 安積の沼の 花かつみ かつ見る人に 恋ひやあたらむ 古今和歌集の恋歌に詠われ以来、安積沼の花かつみは多くの歌人に次々と詠まれてきました。かの松尾芭蕉も「奥の細道」の中で、 「等窮ガ宅ヲ出テ五里計、檜皮ノ宿ヲ離レテアサカ山有。路ヨリ近シ。此アタリ沼多シ。カツミ刈比モヤ、近ウナレバ、イヅレノ草ヲ花カツミトハ云ゾト、人々ニ尋待レドモ、更知人ナシ。沼ヲ尋、人ニトヒ、「カツミカツミ」ト尋アリキ……」 と、「かつみ、かつみ」とその幻の花を日が暮れるまで尋ね歩いたと残しているのは有名な話です。 郡山市では、市制施行50年をむかえた昭和49年、「ハナカツミ」(学名 ヒメシャガ)を市の花に制定しました。 この「ハナカツミ」には、幻の花ゆえ、花菖蒲などの他の花を指すという説もありますが、相生集(天保12年)に「花の色はさながら菖蒲のごとし、葉ははやく繁りて、其末四面に垂れ、尋常のあやめなどの生えた姿に似つかず。」とあることなどから、ヒメシャガを指すのではないかと考えられるとのことです。 参考文献:「現代花かつみ考」 永田敏弘氏

2008/05/13

閲覧総数 751

-

12

趣味の蕎麦打ち

【 2025/06/29 】第6回全国手打ちそば生粉打ち大会in郡山 (於 : 磐梯熱海観光物産館となり「ほっとあたみ」)40分間で1.2kgの生そば粉を捏ねて、延ばして、切る。出場者は27名。約300人前余の生そばができるので会場で販売することにしたのでしょうね。大会は5名の審査員から点数をつけられて入賞者が決められ全国大会に出場となるわけです。会場の脇にはテントが張られて、もりそば1人前500円でした。そんじょそこらの蕎麦屋さんには負けない美味しい蕎麦でした。私は、蕎麦打ちに点数を付けたり段を競ったりすることがどうも腑に落ちなかったので、蕎麦打ちで段に挑むのを良しとしなかった。蕎麦打ちを始めた動機が「美味しい蕎麦を打てるようになりたい」だだその一点に拘ったわけです。段に挑む意味を持ち合わせていなかったのです。なんとなれば商売人の蕎麦職人で段に挑む人は居ません。段を持ってもお客さんが来なければのれんを降ろすしかないわけです。段で商売の安泰という訳にはいきません。もっともそば屋さんをやる気も有りませんが、いちよう自分なりの蕎麦打ちのこだわりと云うものがあるわけです。商売を始めるわけでもないのだから蕎麦を打つのに1.2kgも打つ必要がない、家族2人なら4〜600gも打てれば充分な量です。なんとなれば2〜300gでもいいのです。ところがどっこい蕎麦同好会では最低700gからの指導教習なのであります。と云う事で2〜300gでも打てる打ち方を工夫してやれるようにしたわけです。家族構成からいったらこれで十分なのです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆🔲 1955年には、田村泰次郎が「餃子時代」という短編小説を発表している。【2022/6/30】福井県の永平寺に訪れた、ちょうど3年前になります。 https://plaza.rakuten.co.jp/sinsenbikan/diary/202206300000/

2025/06/30

閲覧総数 69