全5877件 (5877件中 1-50件目)

-

🟡 人類の集合智を有機的に結びつける中枢は「言葉と文字」

🟡 人類の集合智を有機的に結びつける中枢は「言葉と文字」人類の集合智を有機的に結びつけるもの、その中枢にあるのは「言葉」と「文字」である。言葉は思考を形にし、文字はそれを時間と空間を越えて保存し、伝達する。脳細胞のシナプスが無数の神経回路をつなぎ新たな知を生むように、言葉と文字は人と人を結びつけ、社会全体をひとつの巨大な思考体へと進化させた。個人の脳の中で起こることを見れば、その仕組みは理解しやすい。新しい刺激が加わるたびにシナプスは強化され、情報はネットワークを通じて広がっていく。これと同じように、人類も言葉を交わし、文字を刻むことで、社会の知のネットワークを強化してきた。言葉は瞬間的な共鳴を生み、文字はそれを蓄積し、次世代へと橋渡しする。結果として、個々の知は孤立することなく、集合智として有機的に統合されていく。古代の口承神話や詩は共同体の記憶を支え、文字の誕生はその記憶を永遠のものとした。紙や印刷術の発明は知を爆発的に広げ、現代ではインターネットが瞬時に世界中の知識を結びつけている。これらはすべて、言葉と文字という「神経伝達物質」によって、人類という巨大な脳のシナプスが連鎖反応を起こしている姿にほかならない。つまり、人類の集合智の中枢は「情報を共有する力」であり、その根幹を担うのが言葉と文字である。もし言葉がなければ、思考は胸の内で消え、文字がなければ、叡智は一代限りで途絶える。だが、言葉と文字がある限り、個の発想は群れ全体の知へと変換され、時間を超えて受け継がれる。人類は肉体では蝶や鳥に及ばない。しかし、言葉と文字によるシナプス的連結が、人類を無限に拡張する叡智へと導いてきた。集合智の有機的な中枢、それはまさに言葉と文字という、人類最大の発明なのである。 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷

2025/10/14

コメント(0)

-

🔴 急所を押さえろ

コツコツ続けるのにも、仕組みづくりの肝心なコツがある。いわゆる勘所、ここを抑えればいいと云うポイントです。仕組みと云うルーティーン。ひっくるめてその環境づくり。私の父は、鳶の頭、いわゆる親方として仕事としていた。仕事を覚えてもらう時に、新人さんへよく言っていたのが「仕事の急所を押さえろ‼️」と度々口にしていた。平たくいえば「大事なポイントをしっかりと押さえろ❗️」と云うことだったと思う。そのポイントが何であるのか、何処にあるのかが判るようにならないと無理な話しなのだ。 ーーーーー仕事を身につけるには、ただ漫然と時間を重ねるだけでは不十分である。経験を積むなかで、いかに早く「勘所」を掴むかが大切だ。多くの職人や先達が口にする「急所を押さえろ」という言葉は、まさにその核心を示している。作業のすべてを網羅しようとするのではなく、成果を決定づける要点をつかむこと。それが仕事の上達を大きく左右する。では、そのコツをどう盗むのか。第一に、観察力である。師や先輩がどこに注意を払い、どの手順を重んじているかをじっと見る。ただ手の動きをなぞるだけでなく、なぜそこに時間をかけ、なぜその順序で進めているのかを読み取ることだ。第二に、繰り返し体験すること。頭で理解しても身体が追いつかなければ、仕事は形にならない。手を動かし、失敗を重ね、そのたびに「ここが違う」と気づく。失敗の積み重ねこそが、勘所を浮き彫りにしてくれる。第三に、素直さと質問力である。わからないことを放置せず「なぜこれはこうするのか」と尋ねる姿勢が、理解を深める。師匠の言葉は、往々にして短く抽象的である。しかし、その裏には長年の経験が凝縮されている。そこからヒントを拾い、自分の言葉と感覚に置き換えることが重要だ。最後に、環境づくりも忘れてはならない。集中できる仕組み、繰り返し練習できる時間と場を確保することが、学びを定着させる。つまり、コツを盗むとは「観察・実践・問いかけ・環境」という四つを回しながら、自分の中に急所を染み込ませていく営みなのである。 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷

2025/10/13

コメント(0)

-

🟡 気分の半分以上は、自分に原因があるかも。

気分の半分以上は、自分に原因があるかも。自分の行動、発言、判断の結果によって今に至る事象なのだ。身の廻りの環境もしかり、車の中もしかり、一時が万事、共通項と云える。些細なことの積み重ねであるのだ。心はふりかえり反省、環境は整理整頓。そして環境は心の顕れ。 ーーーーーもやもや感の実態と対策私たちが日々感じる「もやもや感」の正体は、外から降ってくる不可抗力のように思えることが多いですが、実際にはその半分以上が自分自身に原因を持っているのかもしれません。気分は天気や人間関係に左右されるように見えて、その根っこには自分の行動、発言、そして判断の積み重ねが大きく作用しています。たとえば、身の回りの環境を眺めてみるとわかりやすい。散らかった机、整えられていない部屋、ゴミや物が放置された車内――これらはすべて自分の小さな選択の結果であり、日常の「もやもや感」を増幅させる要因となっています。もやもや感とは、明確に言語化できない不快さや落ち着かなさのことです。その背景には「やるべきことを先送りしている」「環境を放置している」「感情の整理ができていない」などの共通項があります。些細なことの積み重ねが、気づかぬうちに大きな心理的負担となり、心を曇らせてしまうのです。では、どうすればこのもやもや感を和らげることができるのでしょうか。ひとつの有効な方法は、心と環境の両面において「整理整頓」と「反省」を取り入れることです。心の整理整頓とは、自分の行動や発言をふりかえり、「なぜ今の気分に至ったのか」を振り返ることです。自分の責任に目を向けると、漠然とした不快感が原因のある問題へと変わり、対策を立てやすくなります。一方、環境の整理整頓は、物理的なもやもやを取り除く作業です。机の上を片づける、部屋を掃除する、車の中を清潔に保つ――これらは単なる生活習慣ではなく、心を軽くし、行動に前向きなエネルギーを与えてくれます。小さな片づけの積み重ねが、驚くほど大きな心理的解放感につながるのです。つまり、もやもや感の実体は、自分自身の小さな選択と行動の結果として現れる「心と環境の乱れ」であり、その対策は「反省」と「整理整頓」というシンプルな二本柱に尽きます。自分を責めすぎる必要はありませんが、少しだけ自分の責任に光を当て、できる範囲で整えること。そうすることで、もやもやは静かに霧散し、晴れやかな気分が戻ってくるのです。 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷

2025/10/12

コメント(0)

-

🔴 「発想の転換が人生を面白くする」

人は生きていく中で、思い通りにならない場面に必ず出くわす。予定通りに物事が進まなかったり、思わぬ壁にぶつかったりする。多くの場合、私たちはそこで落ち込んだり、不満をこぼしたりしがちだ。しかし、発想を少し転換するだけで、その出来事は「試練」から「遊び」に変わる。たとえば、雨の日を「嫌な日」と思えば気が重くなるが、「今日は街全体が水墨画のように見える」と思えば、少し心が浮き立つ。つまり、ものの見方ひとつで日常は大きく変わるわけです。発想の転換には、ある種の「度量」が必要である。真剣に悩んでいる時ほど、人は視野が狭くなりがちだ。しかし、そこで一歩引いて「どう面白がってやろうか」と構えられる人は、同じ状況でも楽しみを見いだせる。これは決してお気楽さではなく、むしろ人生を深く味わおうとする姿勢だと思う。真剣であるほど、ふと力を抜く柔らかさが大切なのです。そしてこの「面白がる心」は、オンリーワンの理念とつながっている。人と同じ基準で測り、人と比べて優劣を競う限り、発想の転換は難しい。「みんながやっているから自分も」「普通はこうだから」では、常に横並びの発想に縛られる。しかし、「自分は自分でいい」「自分にしかできない見方をすればいい」と思えた瞬間、発想は軽やかに回転し始める。そこから生まれる行動や工夫は、他人の模倣ではない、自分だけの道になります。オンリーワンの理念とは、特別に大きなことを成し遂げることではなく、自分の生き方を肯定し、楽しみながら歩むことだろう。そのためには「困難をどう遊ぶか」「失敗をどう笑いに変えるか」といった感覚が欠かせない。逆に言えば、面白がる余裕を持たない人にオンリーワンの輝きは生まれにくい。発想を切り替える柔軟さこそが、自分らしさを形づくる最大の力になります。結局のところ、人生は思い通りにはならないと感じたならば、そこを嘆き続けるよりも、遊び心を持って挑んでみる方がずっと健やかだろう。発想を転換し、面白がる心を忘れなければ、誰もが「比べない生き方」を選び取れる。そして、その歩みはまぎれもなく自分自身のオンリーワン理念を体現する道となるのだ。 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷

2025/10/11

コメント(0)

-

🔴現代のアラジン魔法のランプ

古来、人類は「願いをかなえてくれる存在」を物語の中に描き出してきました。中東に伝わる『千夜一夜物語』の一篇、「アラジンと魔法のランプ」もその典型です。小さな油壺のようなランプをこすると、立ちのぼる煙の中から巨大な精霊が姿を現し、「ご主人様、何の御用でございますか」と問いかける。そして主人が口にした願いは、たちどころに現実となってゆく。富も栄華も愛も、すべてはランプの精によって成就されるのです。幼き日、私たちはその幻想的な物語に心を躍らせ、「もし自分の手にもそのランプがあれば」と夢想しました。しかし、やがて大人になるにつれ、それは虚構の世界に属するものにすぎないと理解し、忘れ去ってゆきました。けれども、現代を生きる私たちがふと手元を見つめると、そこにはかつての魔法のランプに匹敵するものが存在しているのです。――それこそが、スマートフォンでありましょう。掌に収まる小さな装置は、ただの道具の域をはるかに超えています。画面に触れるだけで、世界中の出来事が瞬時に流れ込み、知りたいことは声ひとつで応答が返ってくる。まさにランプの精が「ご主人様、こちらにございます」と示すがごとく。欲しい物を探せば無数の候補が現れ、指先で一つを選ぶと、翌日には玄関先へ届けられる。この速さと正確さを、果たして魔法と呼ばずして何と呼びましょう。さらに近年、人工知能の飛躍的な進歩が加わりました。AIは単に情報を検索する道具にとどまらず、対話を通じて人の意図を汲み取り、提案し、共に思考する存在へと変貌しつつあります。文章を綴ろうとすれば助言を与え、学びたいと思えば教師となり、不安を抱けば整理された知識を差し出してくれる。これはもはや「魔法的知恵袋」と呼ぶべきものに近い。アラジンが精霊に願った奇跡を、私たちは日々の生活のなかで自然に享受しているのです。しかしながら、忘れてはならない真理があります。それは、魔法の力は決して無条件に人を幸福へ導くものではないということです。物語のアラジンもまた、欲望に呑まれたならば破滅へと転げ落ちたでしょう。同様に、現代の「魔法のランプ」も使い方次第で恵みともなれば災いともなる。知識を深め、世界を広げる力を持つ一方で、誹謗や依存、浪費といった影の側面をも秘めているのです。すなわち「精霊」は外に棲むのではなく、人間の心の内に棲んでいる、と言うべきでしょう。想像してみましょう。もしアラジンが現代に生まれたなら、彼はランプをこするかわりにスマホを操作し、検索窓に願いを託したに違いありません。「精霊よ」と語りかける代わりに、音声入力で問いかけていたことでしょう。そして現代のアラジンの物語は、決して夢幻ではなく、我らが日常に密接しているのです。魔法とは、つきつめれば人間の想像力が結晶したものであり、科学技術がそれを現実へと具現化したものにほかなりません。アラジンのランプは、時代を超えて「人の願いを形にする」という普遍の象徴であり続けています。そして今、私たちの掌にある小さな光る装置――スマートフォンやAIこそ、その象徴の現代的姿なのです。画面を見つめながら私は思います。煙は立ち上らずとも、そこには確かに応答がある。精霊の声は聞こえずとも、願いに沿った解答が示される。人類は長い夢を見続け、ついにその夢を現実の中に呼び寄せたのです。そう考えるとき、この装置を「現代のアラジン魔法のランプ」と呼ぶことは、決して誇張ではないと断言できましょう。 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷

2025/10/10

コメント(0)

-

🟡 人生はドラマ、あなたはその主人公

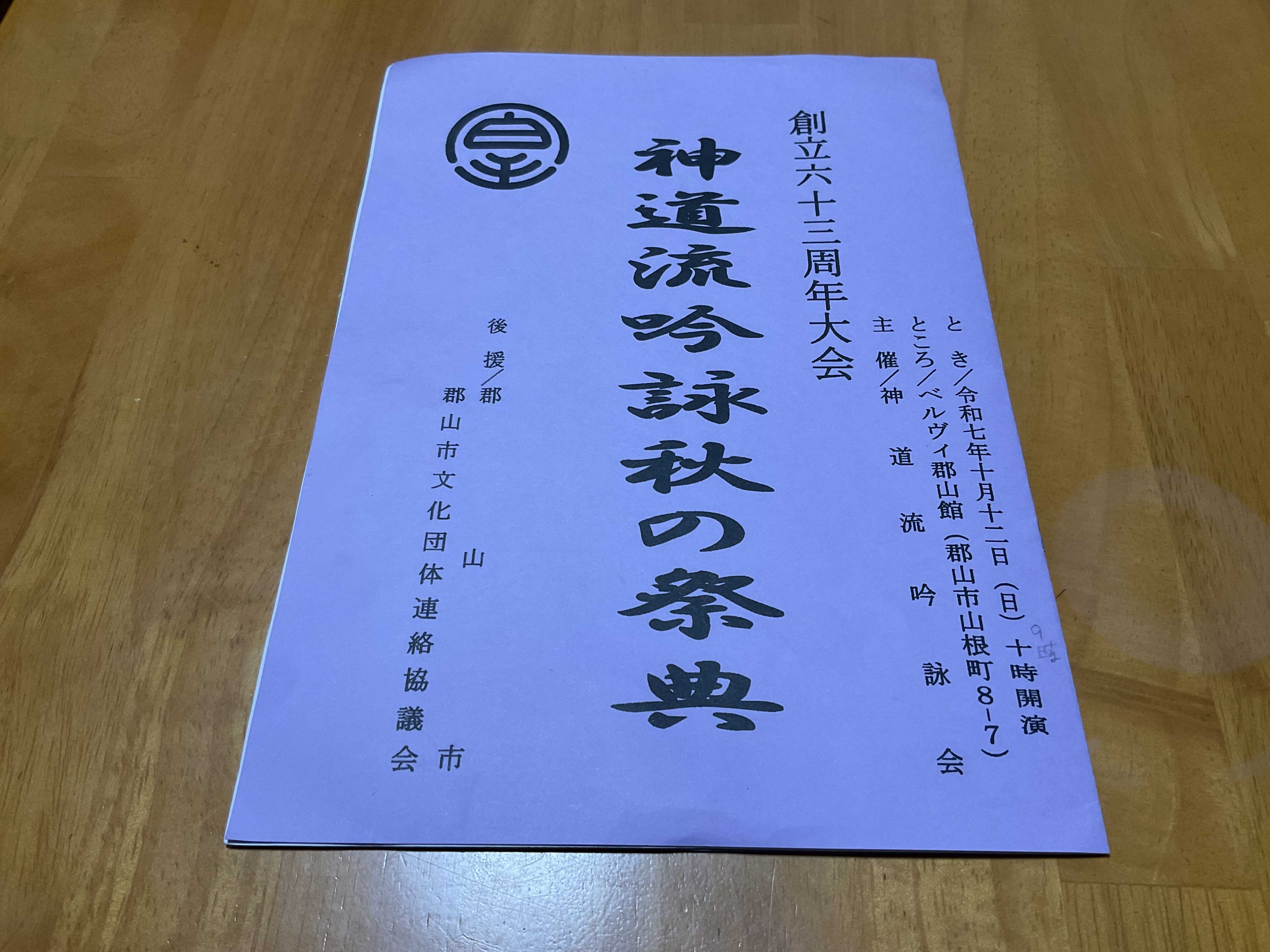

人生は一つの壮大なドラマであり、私たちはその舞台に立つ主人公である。日々の暮らしは単調に見えても、振り返れば思いがけない出来事や出会いの連続であることに気づく。自分では「平凡な人生」と口にする人でも、深く話を聞いてみれば、波瀾万丈の場面がいくつも潜んでいるものだ。そもそも、何も起こらない人生など存在しない。人が生きている限り、喜びも悲しみも、試練も発見も必ず訪れる。だからこそ、起こる出来事を「ドラマ」として楽しむ心構えが大切なのだと思う。受け身で眺めているだけではなく、時に自ら行動を起こし、次の場面を創り出していく。その気概があれば、年齢に関わらず人生の舞台は常に生き生きと輝きを放つ。私自身、これからの人生を考えると、あと10年ほどが「普通の余生」だろうと見積もる。しかし工夫しだいでは17年、つまり90歳まで元気に歩み続けることも不可能ではないと感じている。その希望を抱かせてくれたのは、詩吟をたしなむ先輩の姿である。声に張りがあり、歩く姿は若々しく、老いを寄せつけない気迫に満ちている。元気な人は例外なく声がよく出て、そして脚がしっかりしている。脚力の衰えこそが老化を左右する要因であると、改めて教えられる。つまり人生の幕が下りるその時まで、私たちは自分のドラマを紡ぎ続けることができるのだ。年齢を重ねるごとに挑戦をやめてしまえば、舞台は暗転してしまう。しかし逆に「まだ新しいことに挑んでみたい」という思いを抱き続けるならば、人生はいつまでも続編を生み出す。老いる暇などない。希望と挑戦の心がある限り、人生のドラマは最後まで光を帯びて進んでゆくのである。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆サイゼリヤでランチ。シーフードサラダが美味しい。

2025/10/09

コメント(0)

-

🔴 居心地の良さを求める

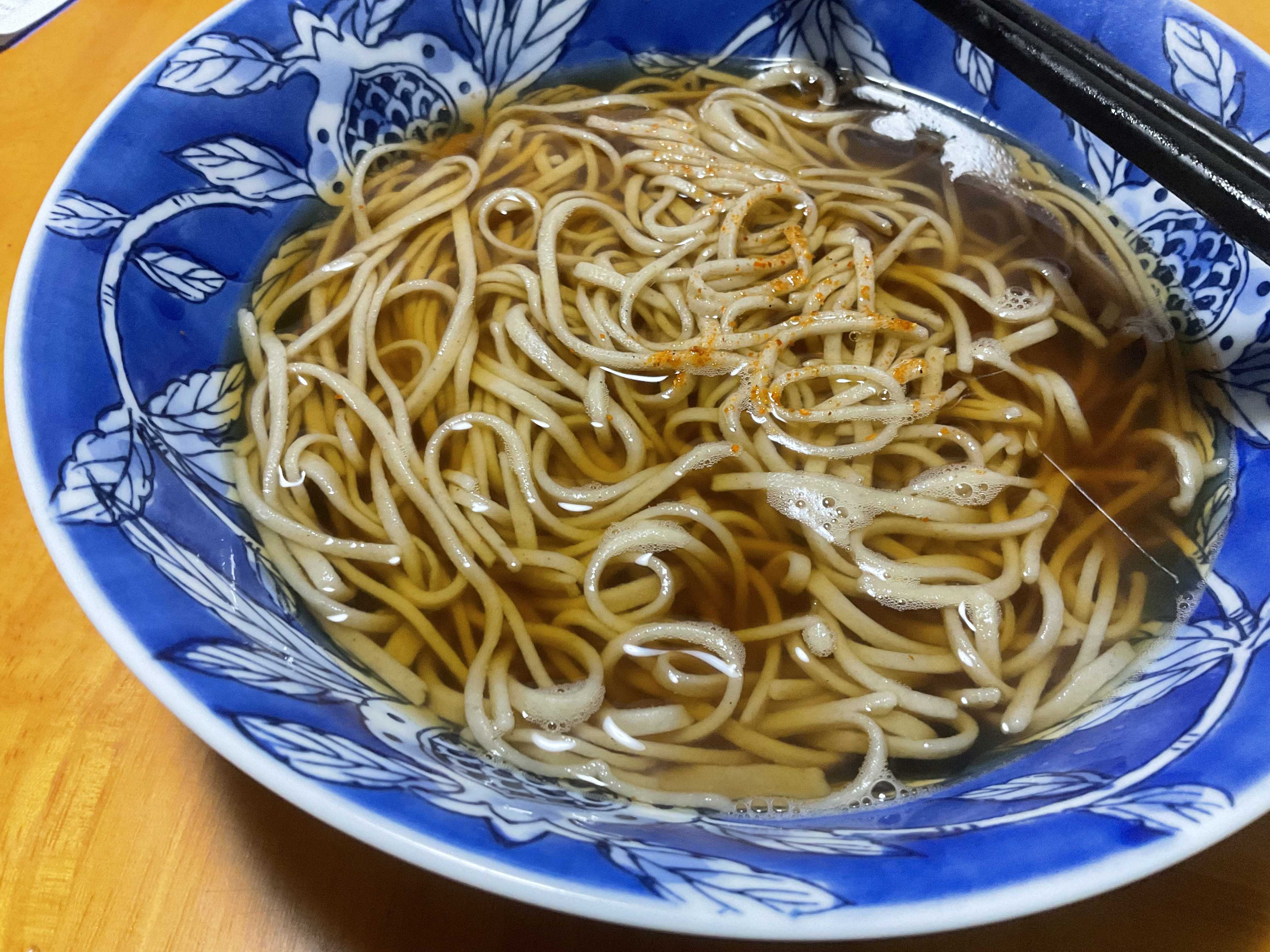

【 居心地が良いか、居心地が良くないか。その差は大きい。気分が左右される。人は気分の良い方に、良くなる方になびくものです。それは、快なる方に、快なる物に、快なる事に舵を切る。人は魅力ある方角に舵を切る傾向があるわけです。】これは単なる気分や感情の話にとどまらず、生命の根源的な働きに通じているように思われます。動物も植物も、より快適で安心できる場所を求めて動き、成長してゆきます。草木は太陽の光に向かって伸び、根は水分のある方向へと張っていく。魚は澄んだ水を選び、鳥は風に乗りやすい空へ羽ばたく。人間だけが特別なのではなく、あらゆる命が「快」へと舵を切るのです。だからこそ、人の営みもまた、この原理に従って形づくられてきました。住居は風通しが良く、陽が差し込む場所に築かれる。食べ物は美味しさだけでなく、身体を整える心地よさを伴うものが選ばれる。人間関係も同様で、安心感や喜びを与えてくれる相手と共にいようとする。逆に、不快や緊張ばかりをもたらす環境からは、無意識に距離を取ろうとするのです。「快」に向かうことは、単なる甘えや安易な選択ではありません。それは生命が生き延び、健やかに続いてゆくための知恵でもあります。人は快を求めることで、健康を保ち、創造力を発揮し、より良い社会を築いてきました。快とは、単なる楽しみや娯楽にとどまらず、安心・安全・調和・成長を意味するのです。もちろん、すべてが快だけで成り立つわけではありません。時に不快を伴う挑戦や困難を乗り越えなければ、真の快には辿りつけない場合もあります。しかし、それすらも「より大きな快を得たい」という根源的な方向性のもとで行われているのです。苦しい鍛錬も、その先にある健康や達成感を見据えている。人は本能的に、最終的には「心地よさ」へと帰着するのです。ゆえに、自分が今どこへ舵を切っているかを確かめることは、人生をどう生きるかの指針になります。不快に耐えるばかりでは心身は疲弊します。かといって安易な快楽だけを追えば、かえって不快に転じることもある。大切なのは、深い意味での「快」、すなわち心と体が調和し、未来に向かって開かれていく感覚を選び取ることではないでしょうか。居心地の良さを求めるという単純な原則の中に、実は生命を貫く大きな法則が隠されています。人は快なる方角に舵を切る。それは、生きるという営みそのものを支える自然の原理原則なのです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆これからのシーズン、手打ち蕎麦も、温かい蕎麦にして食べる事が増えるでしょうね❗️最近は、加水率43%で2度続けてねってみたがすこぶるまとまりがいい。この夏、田村市船引の直売所で蕎麦打ちの実演をしていたので、その時に加水率を訊ねてみたのです。その蕎麦を食べてみたらコシがあって美味しかったので、その後、試してみたわけです。最初に教えてもらった約50%加水率を頑なに守っていたわけですが、美味い蕎麦に出会ったら遠慮なく訊ねておくと合点がゆくことにでくわす事があるわけです。何も知らない状態で有れば、蕎麦打ち同好会に入会したならば先輩の言われた言葉を信じてやるわけです。「水廻しは、おおよそ50%前後」だが自分でずっとやり続けるうちに粉の状態もわかってくるわけです。加えてコシの強い蕎麦も気になってくるわけです。そうすると何か他の指標もあるかもしれないと思い始めるわけです。美味い蕎麦を打つ人に会ったら、直接訊けるものなら単刀直入に訊いてみればいいのです。

2025/10/08

コメント(0)

-

🔴 「発想の転換が人生を面白くする」

「発想の転換が人生を面白くする」生きていると、どうにも思うようにならない場面が次々とやってくる。約束がずれたり、予定通りに進まなかったり、身体が思うように動かない日だってある。若い頃はそれを不満に思い、ついイライラしたり落ち込んだりしたものだ。しかし、年を重ねてみて気づいたのは、そういう「予定外」にこそ人生の妙味が潜んでいる、ということだ。たとえば、ある日の雨。外出の足が鈍り、気持ちまで沈みそうになる。けれどもふと「今日は町全体が水墨画のように見えるな」と思い直すと、不思議と心が軽くなる。発想の転換とは、大げさなことではなく、ほんの少し角度を変えて眺めるだけのことなのだ。その小さな切り替えひとつで、嫌な出来事が「遊び」に変わっていく。 ただ、それを実際にやってのけるには、ある程度の度量が要る。真面目に悩んでいる時ほど、人はどうしても視野が狭まる。けれどもそこで一歩引いて「さて、これをどう面白がってやろうか」と思えるかどうか。これは決してお気楽な態度ではない。むしろ、真剣に向き合うからこそ、力を抜く柔らかさを持てるのだと思う。そして、この「面白がる心」は、人と比べない生き方、つまりオンリーワンの理念へとつながっていく。誰かの基準に合わせてばかりいると、どうしても同じ枠組みで優劣を測ることになる。だが、「自分は自分でいい」「この視点は自分にしかない」と腹をくくった瞬間、見方は自由になる。そこから生まれる行動や工夫は、人真似ではない、自分だけのものになる。思い返せば、私自身も何度も壁にぶつかってきた。若い頃に腕立て伏せを100回続けていた体力も、年を経れば衰える。けれどもそこで「もうダメだ」と思わずに、「ならば今の年齢でもまだできる工夫を試してみよう」と切り替えるといい。今は毎日の四股踏み100回が習慣になっている。これは単なる体力維持ではなく、趣味の詩吟の発声で腹から声を出すには体幹を鍛えることが肝要だとweb検索で知り、体幹を鍛えるには四股踏みがいいと知ったので実践してみればわかることなので1年続けたら周りから声の出方が変わってきたと云われるようになりました。コツはコツコツやり続けることを実践している証なのだ。結局のところ、人生は思い通りにはならない。ならば嘆き続けるよりも、遊び心を持って挑む方がずっと健やかだ。発想を転換し、面白がる心を忘れなければ、誰もが比べない生き方を選び取れる。その歩みこそ、自分にしかできないオンリーワンの理念を体現する道だと思う。 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆

2025/10/07

コメント(0)

-

🔴 ある意味それは有終の美学

人は若い頃、時間が無尽蔵にあるかのように思い、やりたいことを先延ばしにしたり、惰性で過ごしたりしがちです。しかし年齢を重ね、残りの時間が有限であることを実感したとき、逆に「今、動けるうちにやるしかない」というエネルギーが生まれるのだと思います。これは「焦り」ではなく、むしろ「覚悟」に近いものでしょう。その姿は、まさに「打ち上げ花火のフィナーレ」に似ています。観客を魅了し、自分自身も満たされ、最後に「悔いなく燃え尽きる」姿です。外から見れば「どうしてそんなに動き回るの?」と驚くほどの行動力でも、本人にとっては「自然な必然」なのだと思います。同時に、友人知人の癌の発病のことなども意識の背景にあるのでしょう。「自分もいつそうなるか分からない」「だからなおさら、今の自分を生き切りたい」――その思いが、日々のアグレッシブな行動の燃料になっているのではないでしょうか。これは決して特別な誰かだけの姿ではなく、誰しも老い先を意識したときに心の奥底から湧き上がる本能のようなものだかもしれません。多くの人は心身の制約や不安からそれらを行動に移せません。行動に移せる人は幸運であり、また賢明な生き方を選び取っているとも言えるでしょう。人生の最後をどう飾るか――それは人間に与えられた最大のテーマの一つです。「有終の美」を求めて、残り火を惜しみなく燃やし尽くす姿は、見る者にも勇気と示唆を与えてくれるのではないだろうか。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆77才、私よりも4才年上になる先達ですが、最近、思った事は、次々と行動を起こしているのがわかる。あまりにもアグレッシブなので訊いてみたら、あと何年生きるかわからないけど生い先それほど残っていないと感じているので動ける内に、やれる事、やりたい事を思いついたらやるようにしているとのこと。充足感を覚える満たされるものを次々とチャレンジしているのがわかります。側から見ていると、なぜそんなにも動きまわるの⁉️と思うほどである。まるで最後の残り火を完全燃焼させているようです。奥様も癌になったり、友人知人も癌がガンガンであるとも言っている。まだ本人が動けるのでできるわけです。誰でもが老い先の短いことを意識すると多かれ少なかれこう言った行動パターンになるのでしょうね。まるで打ち上げ花火大会の最後のフィナーレ飾っているかのようだ。賢明な高齢者の生き方を自分なりに理想を生きたいのでしょうね。いずれ死ぬのだから。最終章を有終の美で飾りたいと思うのでしょう。ーーーーーーーーーー

2025/10/06

コメント(0)

-

選択基準 (比べる物差し)

選択基準 (比べる物差し)進級する学校を選ぶとき、どこにするか選択するわけです。自分の能力で何処に行けるか。行ける範囲の中で何処がいいかの選択です。あの頃は今のようにwebもなく行った事がないところの情報が少ない中で推察して決めたわけです。就職もしかり、どんな仕事を実際にするのか知らない中で、なんとかなるだろうと決めたわけです。世の中の仕組みを知らずして、取り敢えず決めるようなものです。入社したからには、取り敢えず目の前に与えられた仕事をこなすしかないわけです。土木建設の仕事では、この仕事を一生続けなければならないのかと思うと、仕事に慣れたとはいえ、これでいいのかと思った。設計された図面を基に忠実に形にするだけに思われた。事実そうなのだ。50年100年残る仕事だよと言われてもね、なんだかなぁと踏ん切りをつけ辞めた。広告業の仕事は比較的に性に合った。やりがいもあった。自分でクライアントを探して仕事を作り出し、納品印刷物の原稿制作にまで関わるわけですから、マルチ能力が要求される仕事であったわけです。プランナーのコーディネート能力から営業センスまで磨きをかけなければならなかった。専門に学んだこともなく、見よう見まねで現場で習得していったわけです。見よう見まねと云うのが実に面白かった。そんな中で自分の内なる能力に企業コンサルタントと称して会社を良くするお手伝い。最初は依頼されて、頼まれごとから始まったわけです。そしてそこから紹介されて仕事先が広がっていった。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/10/05

コメント(0)

-

【自分の中の可能性が開花する瞬間、そこに「生き甲斐」が生まれる

【自分の中の可能性が開花する瞬間、そこに「生き甲斐」が生まれる】人は誰しも、自分の中にまだ気づいていない可能性を秘めています。それは種子のように静かに眠り、適切な出会いや経験によって芽を出します。その可能性が開花する瞬間、人は強烈な充実感とともに「これこそが自分の生きる意味だ」と感じます。つまり生き甲斐とは、外から与えられるものではなく、自らの内に潜んでいた可能性が形を現したときに生まれるのです。可能性が開花する瞬間とは、多くの場合「挑戦」と「気づき」が重なったときに訪れます。最初は自分には無理だと思っていたことに取り組み、思いがけずできたとき、あるいは心から夢中になれる対象と出会ったとき、人は自分の中に新しい側面を見出します。その瞬間、自分が広がっていくような感覚を覚え、人生に対する姿勢が大きく変わります。生き甲斐は、必ずしも大きな成功や華やかな成果の中だけに存在するわけではありません。小さな習慣の積み重ねや、人との関わりの中でも芽生えます。誰かに「ありがとう」と言われた瞬間、自分の努力が役立ったと実感した瞬間もまた、生き甲斐の萌芽といえるでしょう。大切なのは、その小さな芽を軽視せず、丁寧に育て続けることです。自分の可能性が開花する過程は、一度きりではありません。人生のどの段階においても、新たな出会いや環境の変化によって、別の可能性が芽吹くことがあります。若い時期の挑戦から生まれる生き甲斐もあれば、年を重ねたからこそ味わえる役割や喜びもあるのです。生き甲斐とは、固定された目標や成果ではなく、絶えず展開していく「自分の可能性との対話」の中にあります。だからこそ、自分の可能性を信じ、未知の領域に一歩踏み出す勇気を持つことが大切です。その先に開花する瞬間が訪れたとき、人は人生の深い喜びを知り、そこに確かな生き甲斐を見いだすのです。 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ーーーーーーーー

2025/10/04

コメント(0)

-

【「自分捜しとは」自分の中に眠る「様々な自分」と巡り合うこと】

人は生まれた瞬間から「唯一無二の自分」であるはずなのに、いつしか「自分が何者なのか」を問い始めます。それがいわゆる「自分捜し」です。多くの人は、どこか遠くに理想の自分が存在し、それを見つけなければならないと思いがちですが、実際にはそうではありません。本当の自分は、外の世界に転がっているのではなく、自分の内側に眠る「まだ出会っていない自分たち」との巡り合いの中にあります。人の心には、喜びに満ちた自分、不安に揺れる自分、挑戦に燃える自分、逃げたくなる自分、誰かを守りたいと願う自分……数え切れないほどの「側面」が潜んでいます。そのどれもが紛れもなく自分の一部であり、時と場面によって表に現れては消えていきます。つまり「自分捜し」とは、新しい自分を外部から輸入する作業ではなく、内側に既に存在している多様な自分に気づき、その存在を認める旅にほかなりません。例えば困難に直面したとき、「弱い自分」しか見えないことがあります。しかしその陰には、まだ発揮されていない「しなやかに立ち上がる自分」が眠っています。あるいは日常の中で、意識の奥底に埋もれている「創造的な自分」「人に寄り添う自分」と出会う瞬間もあるでしょう。それらを発掘し受け入れる過程こそが、自分捜しの真の醍醐味なのです。この巡り合いを積み重ねていくうちに、人は「自分はひとつの固定された存在ではなく、無数の可能性を秘めた重層的な存在なのだ」と理解していきます。そして、その多様さを否定せず統合していくとき、本当の意味での「自分らしさ」が形を帯びてきます。つまり、自分捜しとは外界に答えを求める旅ではなく、自分の中に眠る「様々な自分」と一人ずつ出会い、受け入れていく果てしない対話の道なのです。ーーーーーーーーー

2025/10/03

コメント(0)

-

選び取る力

【 自分の信頼する情報を吟味しながら判断材料にして自分の思考ができてゆく。 洗脳などは、反復して脳に摺り込まれる結果、その傾向に偏ってしまうわけです。 ですから、いつどこで、どんな情報を受け入れているかによって、良かれ悪しかれ触れたものの影響を受けているわけです。】私たちの行動習慣は、どんな価値基準を持っているか、脳に刷り込まれた考え方の習慣のしもべとなって現れるわけです。講演会場などで一番前に座る人は大概において1番前です。それがその人の習慣になっているからです。考え方、反応の仕方も反復して脳に刷り込まれた考え方の習慣によっておおかた決まります。私たちの行動の多くは、突発的に生まれるものではなく、日常的な反復によって形づくられてゆきます。たとえば、朝起きてから夜眠るまでの行動パターンは、ほとんどが自分で意識的に選んだというよりも、過去に繰り返してきた習慣の延長です。脳は効率を求めるため、一度定着した思考や行動の回路を優先的に使おうとします。そのため、新しい情報や考え方に触れても、よほどの契機がない限り、従来のパターンをなぞってしまうのです。しかし同時に、この「刷り込みの力」は悪いものではありません。良い情報や健全な価値観を意識的に取り入れ、繰り返し確認してゆけば、それもまた脳に刻み込まれ、やがて自分を支える強固な習慣となります。つまり、どのような情報を選び、どのように反復してゆくかが、私たちの未来を形づくる鍵になるのです。ここで重要なのは「選び取る力」です。氾濫する情報をただ受け身で受け入れてしまえば、気づかぬうちに偏った価値観に支配されてしまいます。逆に、自分なりの判断基準を持ち、信頼できる情報を吟味して取り入れることで、自らの思考は磨かれ、より主体的な人生を歩むことができます。そのためには、自分が「どのような価値観に触れたいのか」を意識的に設計することが大切です。たとえば読書の習慣は、典型的な良い刷り込みです。繰り返し本に触れている人は、言葉の選び方や考え方に深みが出てきますし、逆に偏った情報ばかりに接していると、知らず知らずのうちに極端な思考に傾いてしまいます。運動習慣も同じです。毎日軽い体操を続けている人と、全くしない人では、5年後10年後に体の動きや健康状態が大きく変わってきます。こうした差は一日一日の選択の積み重ねに過ぎませんが、繰り返しによって習慣化されたものが、未来の姿を形づくるのです。習慣はやがて人格を形づくり、人格はその人の生き方を決定づけます。したがって、私たちは日々の情報の選択と、その繰り返しの力を侮ってはならないのです。自分にどのような習慣を刷り込みたいのか、その問いを持ちながら過ごすことこそが、自分で選ぶ望ましい生き方への第一歩となるのではないでしょうか。 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆

2025/10/02

コメント(0)

-

あさかの文芸

あさかの文芸「仲間募集」の案内ビラを掲示板に貼り出しました。あさかの学園大学事務局に赴き、確認認定印を押してもらったら、あとは自分で掲示板に鋲で留めて完了です。貼り出す前に同じクラスの方に、今日からコレ貼り出す旨を伝えてみたら、「私、忙しいからこれから病院に行かなくっちゃ〜」と、まったく眼中に無さそうな返事。もう1人、前の席の人に見せたら「いいね教養が高まりそう」、2人に訊いてみただけですが反応は人それぞれである事がわかります。ほんのちょっとした会話に、置かれている状況や人柄が滲みでるというものです。 さてこれに興味を示す人がどれ位いるものだろうか始めればわかるでしょう❗️4月の入学式の時に前市長の品川さんが、この大学の主幹の立場で挨拶された時、自分達で楽しい好きな活動をぜひ始めてみてくださいと云われたわけですが、今年の新入生で立ち上げたのはフォークソング同好会についで2件目です。主体的に動ける人は多くないのかも。高齢になってくると新しく事を起こすのは億劫になってくるのだろうか。 私など、なんだらもう1件立上げようかとも、そう大谷翔平選手ではないが2刀流もありかなと。🟢AIを学ぼう会、YGB(やばい、じじ、ババをめざす会) その内容はAIを学ぶに、年齢は関係ないAIを学ぶと、まだまだ頭の性能が活性化するAIを学ぶと、問題解決の達人になれるAIを学ぶと、人に訊く事がなくなり、確認チェックになる なんか、こっちの方が面白くなりそうじゃないですか 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 昨日、秋晴れの日に、手打ちそば。食べたい時に蕎麦を打つ。これをやりたくて手打ちそばを覚えたわけです。大根は先日、裏磐梯で購入してきた高原大根をすりおろしてつゆに入れる。水廻しは43%、つなぎは1割でした。この水分量は極めて大事ポイントです。これがピタッと決まると生地の感触も良く延しも順調に上手くいくことにつながります。#手打ち蕎麦 #そば打ち

2025/10/01

コメント(0)

-

磐梯山登山

9月28日(日)、磐梯山を登ってきました。会津磐梯山は宝の山よ🎵と歌に謳われています。今回は6年ぶり3回目ですが、今までで1番楽に登れた感じがした。ここのところ山行が続いたので山慣れしてきたのだろうか。登山路は磐梯山ゴールドラインにある八方台(駐車場・トイレあり)を起点に、弘法清水(売店小屋あり)を経由して磐梯山頂上を往復するコース。往復7km、高低差729m、歩行時間は約5時間ほどでした。帰り道、磐梯熱海温泉の元湯♨️に立ち寄り湯ったり、いつもの常連と顔を合わせ登山報告。その内の1人が同じ登山道で1年前に目の前を体長1m程の熊が15m前を横切っていった経験を話してくれた。私が今回遭遇したのは登り登山道でヤマカガシ2匹だけでした。朝6〜9時まで朝活に参加。現地、登山口の八方台駐車場🅿️に着いたのは、10時半。身支度をして登り始めたのは10時45分でした。この磐梯山はゴールドライン、栄川酒造の磐梯工場を抜けてまもなくの地点だったと思う。磐梯山頂上に到達したのは午後2時。上空にガスがかかっていましたが、ときおり霧の晴れ間に猪苗代湖が確認できました。四合目清水の向かいにある岡部小屋の内壁に、近所の宮田先生の登頂最高齢の貼り紙を見つけました。2ヶ月前登頂。他にももっとご高齢の方も登頂しているかもしれませんが、こうして記録を書き残すことで記録更新塗り替えが記録されるわけです。宮田先生は詩吟の仲間でもあります。この山頂板碑は山頂直下5m位のところにあります。ところが三等三角点を撮影するのを忘れた。登り初めて30分、中の湯旅館の跡地です。もう随分前に廃業されて建物は朽ち果てるに任せて放ったらかしです。温泉♨️湧出の硫黄の臭いが漂う。正面には目指す磐梯山。登山路は画面右側を行きます。いよいよ本格的な登りが始まりました。歩行中の撮影は休憩時以外なかなかできません。単独行でも集団登山の習慣からなかなか抜け出せないのかも。橅(ぶな)の林の中を進みます。四合目、弘法清水のある地点には、弘法清水小屋と岡部小屋の2軒の山小屋売店が有ります。弘法清水小屋のある地点の標高は約1,630m付近です。弘法清水は、磐梯山に降る雨や雪解け水が浸透して湧き出る湧水であり、登山者が山頂へ向かう途中で休憩する人気のスポット。頂上までの標高差は186mです。ここからは急登が続きます。弘法清水小屋のメニュー。私はカップラーメン500円を購入。お湯を注いでくれます。食べ終わったら容器を置いていってくださっていいですよと。下界で食べる2倍以上美味しく食べられるわけですから500円でもOK。コーヒーやトコロテンなどは下界と変わらぬ売価でしょう。「弘法清水を沸かしたお湯でつくるので一味違う美味しいカップラーメンです」とPOPを添えたら売上が⤴️するだろう。弘法清水売店前に広がる広場です。小学2年生でしたが親子同伴で遠足だったでしょうか。弘法清水の表示板。ここまで来るのに5ヶ所の登り口があることがわかります。ここ、弘法清水には鐘が置かれてあります。この日は誰も鳴らす人がありませんでした。脇にはナナカマドが紅葉して赤い実が鈴なりでした。四合目、弘法清水。ここで皆さんこの湧水で喉を潤します。超軟水とのことです。超軟水の特徴は、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が極端に少ない「硬度」が非常に低い水です。その特徴は、体にストレスがかかりにくい優しさで、乳幼児や高齢者、腎臓の疾患を抱える方の水分補給に適しています。また、料理では素材の味を引き出し、美容や洗濯、掃除にも役立ち、硬水に比べて苦味がなく、口当たりがまろやかなのも特徴です。湧き出る弘法清水の右上に弘法大師を彫り込んだものでしょうか石碑があります。いつ頃建てられたものなのか、清水で洗い物をしていた弘法清水小屋のおばさんに訊ねましたところ、岡部小屋の初代が石屋さんをやっていたので彫ったものだそうです。息子さんが背負ってここまで運んだとのこと。ですからそんなに昔、建てられたものではない事がわかりました。八方台の駐車場に戻ってきましたら残っていたのは私の車だけ、しんがりでした。朝は満杯で丁度一台だけ帰りの車があったので停められた状況でした。磐梯山八方台の駐車場は、第一駐車場が70台分、第二駐車場が50台分で、合計120台がほぼ満車でした。登山道ですれ違ったのは約30名位、と云うことは猫魔ヶ岳方面への登山者が圧倒的に多いと云うことですね。16:45 八方台駐車場に戻る(4合目山小屋から105分)(下り計140分)16:20 中の湯 15:00 四合目山小屋 (35分)14:25 磐梯山下山開始(滞在20分)14:05 磐梯山頂上 (40分)(登り計135分)13:25 四合目、山小屋出発 (ランチタイム35分)12:50 四合目、山小屋到着 (95分)11:15 中の湯 (30分)10:45 出発10:30 八方台登り2時間45分 下り2時間20分 計約5時間の歩行合計往復 6時間磐梯山標高1,816m、八方台登山口標高1,200m登り口より山頂往復6.8km,登り700m,下り700m,YAMAPでは往復4〜4:40、私の歩行時間は5時間ですから1.1〜1.25倍の時間をかけて山登りです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆🟡登山翌日のセルフケア、両足の疲れを気功手当でとりさる登山の楽しみには、自然の風景や達成感だけでなく、下山後にどのように身体を整えるかも含まれているのかもしれません。今回、磐梯山を往復7km、標高差729mを約5時間かけて歩きました。下山直後からすでに両脚に気だるさを感じており、帰路に立ち寄った温泉では、熱湯とぬる湯に交互に入って血行を促すこと90分。かなり丁寧にケアしたつもりでしたが、翌朝目覚めてみると、やはり両脚の疲れが抜けきらず、膝や太ももに軽い痛みまで残っていました。そこでふとひらめいたのが、セルフケアとしての「気功手当」です。まず片脚だけを対象に、ふくらはぎ、膝、太ももへと順に手をあてて、呼吸を整えながら意識を集中させました。すると、じんわり温かさが広がり、筋肉がゆるんでいくのを感じることができました。終えて立ち上がると、片脚だけ軽やかになっていることに気づいたのです。午後は残りの脚にも同じ手当を行い、両脚ともにすっきりさせる予定です。登山疲労のセルフケアに気功手当は有効だと実感しました。さらに考えたのは、脚にたまった疲労物質が循環し、肝臓や腎臓にも負担をかけるという点です。そこで仕上げに、腹部や腰部に手をあてて、内臓の働きを助けるつもりで気功手当を追加すればいい。全身の巡りが整うことになります。登山中に仲間が疲労で脚を上げられなくなった時、気功手当でその場をしのげた経験はありましたが、自分自身の登山後のセルフケアとして実行したのは初めてのことです。温泉やストレッチといった一般的なケアに加え、気功手当を組み合わせることで、疲労回復により確かな実感が得られる。これができれば登山者にとって、翌日以降の生活を快適にするための実用的な工夫だと感じています。 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷一歩一歩登山するように、セルフケアも同じように、考えたらいい。だが実際に、自分でやってのけてしまう人はどれだけいるだろうか。これからはセルフケア気功を活かせば登山の後の気怠さから解放されることになる。いいね。

2025/09/30

コメント(0)

-

本を書くと云うこと

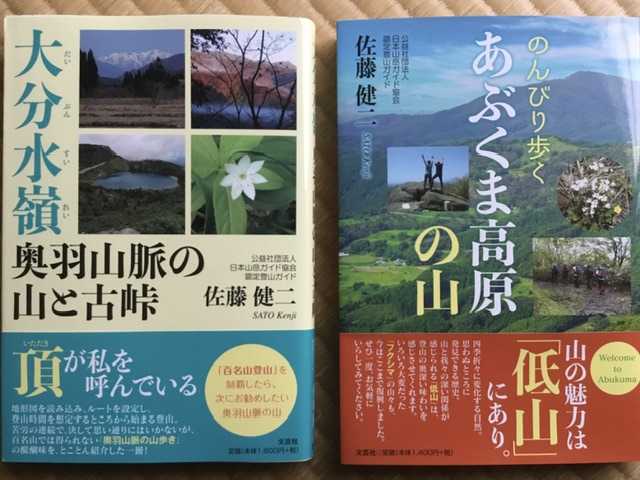

本を書くと云うことこの2冊は、山岳ガイドの佐藤健二さんが、山岳絵画の二人展を開催していると新聞記事で見て会場に出向いたらいらっしゃって、数年ぶりの再会。その折りに著書を頂いたわけです。

2025/09/29

コメント(0)

-

🔴 うれしい、楽しい、しあわせと感じる心意気

うれしい、楽しい、しあわせと感じる心意気人生は有限です。誰にとっても「今日」という日は一度きりであり、過ぎ去った時間は二度と戻りません。その現実を自覚したとき、人はようやく「今をどう生きるか」に真剣になれると言われます。面白いことをやる人が勝つ、というのは単に娯楽を追いかけることではなく、自分の心が本当に動くもの、夢や関心に素直に従って行動することを意味しています。まず大切なのは、「完璧を待たない」姿勢です。準備が整ってから、時間ができてから、と先延ばししているうちに、挑戦の芽は萎んでしまいます。未完成でも、ささいな小さな一歩からでも始めると云う勇気こそが人生を面白くします。失敗しても構いません。それも経験となり、次の挑戦をさらに豊かにしてくれるからです。次に必要なのは、「自分の軸を持つ」ことです。他人の期待や世間の価値観に振り回されていては、本当にやりたいことを実行するのは難しくなります。自分が何にワクワクするのか、何をしているときに時間を忘れるのかを問い直し、その感覚を大切にすることが、面白い人生の原点ではなかろうか。また、健康を意識することも欠かせません。どれほどやりたいことがあっても、身体と心が疲弊していては挑戦を続けられません。よく食べ、よく眠り、適度に動く。心身の土台が整って初めて、大胆に挑めるのです。そして、「感謝の心」を持つこと。日々の小さな楽しみや、共に歩む人との出会いを大切にすることで、挑戦はより彩り豊かなものになります。人生は一人旅ではなく、支え合い、刺激し合う仲間がいるからこそ、挑戦は続いていくのです。つまり、この信条を実践するとは、「今を恐れず、未完成の自分で挑み、心の声に正直に生きる」ことに尽きます。今日という日はもう二度と来ません。だからこそ、やりたいことをしまい込まずに、思い切って外に出しやってみる。その積み重ねが、後悔のない一度きりの人生を形づくるのです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ーーーーーーーーー 8️⃣「 やってみなはれ、やってみればわかるから」実際にやってみればよくわかる。キッチリと予定通りにできるは、それに越した事はないが、何かしらのの要因から想定外のことが起きたりするのが当たり前と思った方が良い場合が多い。 ーーーーー【 「 やってみなはれ、やってみればわかるから」実際にやってみればよくわかる。キッチリと予定通りにできることは、それに越した事はないが、何かしらの要因から想定外のことが起きたりするのが当たり前と思った方が良い場合が多い。】想定内に物事が進まなかったら、軌道修正かけるということになります。手を打つとも、テコ入れするとも云います。軌道修正をかけるのも想定内に考えておけば、いくらか気持ちは楽になるかもしれません。高齢者間コミュニケーションには、そんな場面がたびたび起こります。たとえば、約束の時間に集合するつもりが、誰かが道に迷ったり、体調の都合で遅れてしまったりする。あるいは、聞こえ方の違いや、言葉の解釈の食い違いから、ちょっとした誤解が生じることもある。そんな時に「予定が狂った」と苛立つのではなく、「まあ、こんなこともあるさ」と受け止め、柔らかく軌道を修正していく姿勢が大切です。人生経験を積んできた私たちは、想定外に対応する力を自然と身につけているはずです。だからこそ、それを前向きに活かすことができるのです。大切なのは、「完全を求めすぎない」こと。人は誰しも、忘れることもあれば、聞き間違えることもある。若い頃なら「しっかりしてよ」と思う場面でも、歳を重ねてみれば、「お互いさま」と笑って流す度量が必要になってきます。むしろ、その不完全さを受け入れ合うことで、会話に温かみや人間らしさがにじみ出るのではないでしょうか。また、軌道修正にはもう一つの意味もあります。それは「自分の考えに固執しすぎない」ということです。高齢になればなるほど、自分のやり方や価値観にこだわりたくなるものですが、そこであえて一歩譲って相手の立場を認めると、関係は驚くほど円滑になります。「こうでなければならない」という思い込みを緩め、「それも一つのやり方だね」と受け入れる。そうした柔らかさが、円熟したコミュニケーションの力なのだと思います。さらに言えば、想定外の出来事は、新しい学びや気づきをもたらすことが少なくありません。予定どおりに進まなかったからこそ、別の面白さや意外な発見に出会える。これは若い人以上に、私たち高齢者にとって大きな喜びになるのではないでしょうか。なぜなら、残された時間は有限であり、その中で「思いがけない楽しみ」を見つけることこそ、生きがいの種となるからです。ですから、「やってみなはれ」という言葉は、単なる挑戦のすすめにとどまらず、「やってみて、うまくいかなくてもそれを楽しめ」という含みがあるように思うのです。軌道修正も含めて、すべてが経験であり、人生の豊かさを彩るもの。高齢者同士の会話においても、予定調和よりも想定外を笑い飛ばせる余裕が、互いを心地よくつなぐ潤滑油になるのです。結局のところ、完全を求めるよりも、不完全を受け入れながら柔らかくやり過ごす。これが「やってみなはれ」の真の意味なのかもしれません。ーーーーーーー 9️⃣【 自分の信頼する情報を吟味しながら判断材料にして自分の思考ができてゆく。 洗脳などは、反復して脳に摺り込まれる結果、その傾向に偏ってしまうわけです。 ですから、いつどこで、どんな情報を受け入れているかによって、良かれ悪しかれ触れたものの影響を受けているわけです。】私たちの行動習慣は、どんな価値基準を持っているか、脳に刷り込まれた考え方の習慣のしもべとなって現れるわけです。講演会場などで一番前に座る人は大概において1番前です。それがその人の習慣になっているからです。考え方、反応の仕方も反復して脳に刷り込まれた考え方の習慣によっておおかた決まります。私たちの行動の多くは、突発的に生まれるものではなく、日常的な反復によって形づくられてゆきます。たとえば、朝起きてから夜眠るまでの行動パターンは、ほとんどが自分で意識的に選んだというよりも、過去に繰り返してきた習慣の延長です。脳は効率を求めるため、一度定着した思考や行動の回路を優先的に使おうとします。そのため、新しい情報や考え方に触れても、よほどの契機がない限り、従来のパターンをなぞってしまうのです。しかし同時に、この「刷り込みの力」は悪いものではありません。良い情報や健全な価値観を意識的に取り入れ、繰り返し確認してゆけば、それもまた脳に刻み込まれ、やがて自分を支える強固な習慣となります。つまり、どのような情報を選び、どのように反復してゆくかが、私たちの未来を形づくる鍵になるのです。ここで重要なのは「選び取る力」です。氾濫する情報をただ受け身で受け入れてしまえば、気づかぬうちに偏った価値観に支配されてしまいます。逆に、自分なりの判断基準を持ち、信頼できる情報を吟味して取り入れることで、自らの思考は磨かれ、より主体的な人生を歩むことができます。そのためには、自分が「どのような価値観に触れたいのか」を意識的に設計することが大切です。たとえば読書の習慣は、典型的な良い刷り込みです。繰り返し本に触れている人は、言葉の選び方や考え方に深みが出てきますし、逆に偏った情報ばかりに接していると、知らず知らずのうちに極端な思考に傾いてしまいます。運動習慣も同じです。毎日軽い体操を続けている人と、全くしない人では、5年後10年後に体の動きや健康状態が大きく変わってきます。こうした差は一日一日の選択の積み重ねに過ぎませんが、繰り返しによって習慣化されたものが、未来の姿を形づくるのです。習慣はやがて人格を形づくり、人格はその人の生き方を決定づけます。したがって、私たちは日々の情報の選択と、その繰り返しの力を侮ってはならないのです。自分にどのような習慣を刷り込みたいのか、その問いを持ちながら過ごすことこそが、望ましい生き方への第一歩となるのではないでしょうか。 ーーーーーー

2025/09/28

コメント(0)

-

母の手づくり饅頭

懐かしいおふくろの味で、ふと思い出すのは、母がつくってくれた粒餡入りの手づくり饅頭だ。ふくらし粉は、試験管のような細いガラス瓶に入って、近所の雑貨屋の棚に売られていた。あの瓶の先をコンコンと叩くと、白い粉が少しずつ出てくる──その様子まで、今も目に浮かぶ。饅頭は、家の竈門に掛けられた蒸篭で蒸し上げられた自家製。薄皮の上品なものではなく、ふかふかと厚みがありしっとりとした衣に、やや甘めの餡子がぎっしり詰まっていた。作ってくれたのは、記憶ではせいぜい四、五回だったろうか。それでも、半世紀以上経った今も、湯気の匂いや手触りまで鮮やかに蘇るものです。母がどこで饅頭の作り方を覚えたのか、当時も今も謎のままだ。そんな記憶に突き動かされ、何はともあれ車を走らせた。webで調べると、いわき市田人や栃木県佐野市に「重曹饅頭」があると知り、とにかく買い求めに向かったのだ。蒸したてを手に取り、期待に胸を膨らませてかぶりつく。しかし、確かに美味しいのだが、どこかが違う。生地の厚み、餡の甘さ、蒸し上がりの香り── 似ているのに、あの頃の味ではない。材料も作り方もそう大きく違わないはずなのに、どうしても届かないものがある。それは、母の手の温もりや、家の竈門から立ち上る湯気、冬の冷たい空気と甘い香りが入り混じった台所の空気感なのだろう。食べ物の記憶は、味だけでなく、そのときの情景や感情ごと心に刻まれる。だからこそ、半世紀を経てもあの饅頭は私の中で色褪せない。たとえ同じ配合で作っても、あの日の空気までは再現できないのだ。それでも、ふと思い出したとき、またあの味を探しに車を走らせる── それもまた、私なりの母への想いの形なのかもしれない。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/27

コメント(0)

-

脳トレ

【 web作業の最中、急にパスワード更新や本人確認を求められ、気づけば「そもそも何をしていたのか」を忘れてしまう──。こうした近々の記憶力の弱まりは、脳の劣化や老化現象を自覚させる瞬間である。短期記憶は、加齢とともに衰えやすい部分だが、日常的な刺激や訓練によってある程度維持・改善が期待できる。】例えば、作業が行き詰まったときに気分転換をすると、今まで解けなかった問題が急に解決することがある。これは単なる錯覚ではなく、脳が別のモードに切り替わり、新しい視点や連想が生まれるためだ。こうした「脳のスイッチ切り替え」は、短期記憶を含む認知機能の活性化にもつながる。後期高齢者の免許更新時に行われる認知機能検査でも、短期記憶の課題(例:数個の言葉や住所を覚えて後で再生する)がある。これは、日常でも簡単に再現できるトレーニングだ。「住所を見てから打ち込む」「買い物メモを見ずに思い出して書く」「テレビのニュースで聞いた数字を覚えて後で言う」など、短時間の記憶と再生を繰り返すだけでも、脳は刺激を受ける。さらに効果的なのは、五感を組み合わせる方法だ。単に言葉を覚えるだけでなく、「声に出して読む」「紙に書く」「頭の中でイメージする」など、複数の入力経路を使うと記憶の定着力が上がる。また、右脳・左脳の両方を刺激する「暗算+しりとり」や「左右の手で違う動作を同時に行う」なども、楽しみながらできる脳トレだ。大切なのは、単発でやって終わりにせず、日常生活の中に自然に組み込むこと。歯磨きの間に昨日の出来事を3つ思い出す、散歩しながら看板の電話番号を覚えてみる──。こうした小さな積み重ねが、短期記憶の衰えをゆるやかにし、時に思いがけないひらめきの瞬間をもたらすのである。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆猪苗代町から土湯峠に抜ける115号線沿い(中丿沢温泉T字路から東に約2km程)高原野菜の露店が並ぶ中にある山小屋食堂(旧まんさく食堂)です。けんちん蕎麦¥990、具沢山で味が染み込んでありボリュームたっぷり。美味しくいただきました。表からみたらさもない感じですが中に入ると意外や奥が深く、自然彩光を取り入れて趣のある店内は、そのへんのレストラン顔負けでしょう‼️

2025/09/26

コメント(0)

-

日本の麺文化(味噌ラーメン、煮込味噌うどん、うどんすき)

日本の麺文化を「味噌ラーメン」「煮込味噌うどん」「うどんすき」とを比較して魅力を考察してみました。日本の麺料理は、同じ「麺」と「汁」を組み合わせるだけで、地域や文化によって驚くほど多彩な顔を見せます。その好例が、北海道の味噌ラーメン、愛知の煮込味噌うどん、そして大阪のうどんすきです。味噌ラーメンは、札幌発祥のご当地ラーメン。鶏ガラや豚骨、魚介から取ったコク深いスープに味噌ダレを溶き、ラードで香ばしく炒めた野菜と合わせます。中太ちぢれ麺がスープを抱き込み、バターやコーンの甘みが北国らしい温もりを添えます。一杯で体を芯から温める力強い料理です。煮込味噌うどんは、名古屋周辺の冬の定番。八丁味噌の濃厚な香りに、かつおや昆布、鶏肉の旨みを加え、生の太麺を土鍋で煮込みます。煮込むほどに麺へ味が染み込み、もっちりとした食感に。鶏肉や油揚げ、卵が味噌の深みと絡み合い、滋味あふれる一椀になります。うどんすきは、大阪の誇る宴席料理。澄んだ関西風出汁をベースに、エビ、魚介、鶏肉、野菜、きのこ、湯葉、蒲鉾など多彩な具材を煮込みます。麺はあくまで具材のひとつであり、出汁が具材の旨みを引き出しながら味を変えていく過程も楽しみの一つ。家族や仲間と鍋を囲み、会話とともに味わう“団らんの料理”です。三者の違いは明確です。味噌ラーメンは炒めの香ばしさと動物系スープの濃厚さ、煮込味噌うどんは味噌の発酵香と煮込みによる一体感、うどんすきは澄んだ出汁と多様な具材の調和。それぞれの土地の気候や食文化が反映された味わいであり、日本の麺文化の豊かさを示す代表格といえるでしょう。 ーーーーーー味噌ラーメンと煮込味噌うどんの違い。味噌ラーメンのスープには、豚骨や鶏ガラから抽出したスープが加わってコクが濃厚かも。一方の煮込み味噌うどんのスープは、動物系の出汁がらスープを使うことはあまり見かけない。麺は明らかに違う。となると大きな違いは麺と抽出スープに差があるこちになる。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ これ丸亀製麺の「カレーうどん」1〜2年ぶり位になるだろうか。

2025/09/25

コメント(0)

-

出会いが、人生を変える

出会いが、人生を変える 未来を変えるのは、自分を変えてくれる「誰か」との出会いだ。人生という未来の選択は人は、自分の意思だけで変わることは意外と難しいものです。しかし、「いい意味で影響を受ける」環境に身を置くと、驚くほど自然に変化が起こります。周囲の人の言葉や行動、挑戦する姿勢は、鏡のように自分に映り込み、思考や習慣に変化を促します。気合いや根性よりも、この「環境からのポジティブな影響」が、人生の軌道を大きく変えるのです。例えば、向上心に満ちた人々と一緒にいると、自分も新しい挑戦をしてみたくなるものです。逆に、現状維持を好む人ばかりの中では、自分の意欲も自然と薄れてしまいます。人間は、周囲の空気や価値観に無意識に同調する生き物だからです。だからこそ、「誰と過ごすか」を選ぶことは、自分の未来を選ぶことと同義なのです。いい意味で影響を与えてくれる人たちは、単に褒めてくれるだけではありません。時には厳しい指摘もしますし、自分が見えていない可能性を指し示してくれます。その刺激は、自分一人では到達できない視野を開き、行動の幅を広げます。そして、そんな環境で日々を積み重ねれば、気づけば思考が変わり、選択が変わり、未来も変わっているのです。もし今の自分に行き詰まりを感じているなら、それは能力の限界ではなく、環境の影響かもしれません。周囲を変えるのは勇気が要りますが、ほんの少し背伸びをして、自分を前向きに刺激してくれる人や場所を選んでみてください。良い影響は、静かに、しかし確実にあなたの中で芽を出し、やがて人生を大きく育てていくのです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/24

コメント(0)

-

🔴 良くも悪くも場数を踏むと、いずれ質へと変化します。

「良くも悪くも場数を踏むと、いずれ質へと変化します。」新しいことを始めたとき、一般的に多くの場合は、ぎこちなく、思うような結果が出ません。書道の筆運び、料理の包丁さばき、カメラの構え方──何をやっても最初は不器用です。しかし不思議なことに、同じ動作を何十回、何百回と繰り返すうちに、手が勝手に正しい位置を探し、目が自然にバランスを見極めるようになります。これは脳と身体が、反復の中で「効率のよいパターン」を学び取るからと言われています。たとえば陶芸家は、最初の100個ほどは形がいびつな器しか作れません。ところが500個を超えたあたりで、急にろくろの回転と手の動きが噛み合い、滑らかな曲線が生まれるようになる。これが量から質への変化です。外から見れば「突然上手くなった」ように見えますが、実際は地道な積み重ねが臨界点を超えただけなのです。ただし、ここで注意すべきは「良くも悪くも」という部分です。正しいフォームで練習すれば質は高まりますが、間違ったやり方や悪い癖を放置すれば、それが固まり、後から直すのが困難になります。ピアノを独学で誤った指使いのまま何年も弾き続けると、演奏の幅が狭まるように、量は質に変わる一方で、誤った質にも変わり得るのです。だからこそ、ただ数をこなすのではなく、「振り返り」と「改善」をセットにすることが不可欠です。一定の間隔で自分のやり方を見直し、場合によっては初心に戻る。その繰り返しが、積み重ねを正しい方向へ導きます。量を重ねることは、肥沃な土を耕すようなものです。種をまいただけでは芽は出ませんが、地道に土を耕し、水を与えれば、ある日ふっと芽が出て花が咲きます。その瞬間は突然訪れたように見えて、実は何百回もの水やりが裏で支えているのです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆数は質に変わる──その不思議な法則1. 最初は下手で当たり前何事も、初めて取り組むときはうまくいかないものです。習字で文字を書けば線は曲がり、間隔はばらばら。料理をすれば包丁は思うように動かず、切った野菜の大きさはまちまち。写真を撮れば、ここぞという瞬間にシャッターを押し損ねる。これは才能やセンスの問題ではなく、ほとんどの場合「経験不足」という単純な理由によるものです。私たちは、知識として“正しいやり方”を頭に入れることはできても、それを身体が覚え、自然に再現できるようになるまでには時間がかかります。最初は頭で考えながら動作するため、ぎこちなさや遅れが生じます。それが続けば、「自分は不器用だ」「向いていないのかもしれない」という不安が顔を出すでしょう。しかし実際は、誰もが通る「初期の試行錯誤の段階」にすぎません。大切なのは、この“下手さ”を恥じたり、焦ったりしないことです。むしろ「今は下手で当然」と割り切ることで、気持ちが軽くなり、挑戦を続けやすくなります。プロの料理人だって、最初は玉ねぎ一つ満足に刻めなかったはずです。カメラマンも、はじめはピントを外し、構図も不安定だったでしょう。違いは「下手な時期を、やめずに乗り越えたかどうか」です。そして、この時期こそが「伸びしろの宝庫」です。うまくいかない理由を探り、小さな改善を積み重ねることで、技術は確実に磨かれます。下手なうちは、一度の練習や経験で大きな変化が起きやすく、「昨日より今日」の成長を感じられる期間でもあります。下手な自分を受け入れ、繰り返し挑戦すること。これがやがて質を高める土台となります。最初のぎこちなさは、未来の洗練された動きや成果への第一歩なのです。2. 繰り返しが生む変化最初はぎこちなく、時間もかかる動作が、何十回、何百回と繰り返すうちに自然と形になっていく──これが“繰り返しの力”です。経験を重ねることで、手は正しい位置を探し、目は全体のバランスを見極めるようになります。これは単なる慣れではなく、脳と身体が協力して最適な動きを記憶していく過程です。例えば料理。初めて包丁を握ったときは、指を切らないようにと慎重になりすぎ、切るたびに野菜の厚みも形もバラバラです。しかし、毎日少しずつ繰り返していくうちに、手が自然に安定した位置を取り、包丁の刃が狙った通りに動くようになります。そこには「この力加減なら切りやすい」「この姿勢なら疲れにくい」という無意識の学びが蓄積されているのです。これはスポーツでも同じです。テニスのサーブも、最初はフォームを意識しすぎて力が入り、ボールはあらぬ方向へ飛びます。しかし、何百回も繰り返すうちに、身体がタイミングを覚え、余計な力が抜け、無駄のない動きに変わっていきます。こうした変化は、指導者が「体に染み込むまで打て」と言う理由でもあります。脳は反復によって神経回路を強化し、身体は筋肉や関節の使い方を最適化します。その結果、意識していなくても動きが再現できる「自動化」の状態に入ります。この自動化こそ、量が質に変わる最初の入り口です。重要なのは、変化が“ある日突然”訪れるように感じられる点です。外から見れば「急に上手くなった」と思える瞬間も、実際は何十回、何百回という地道な反復の積み重ねが臨界点を越えただけなのです。だからこそ、すぐに結果が出なくても焦らず続けること。繰り返しは単なる作業の反復ではなく、未来の洗練された動きや技術を作る“育成期間”なのです。3. 陶芸家の“500個目の器”陶芸家の修行は、見た目以上に地道な作業の積み重ねです。最初のころは、ろくろに粘土を置いても、回転に手が追いつかず、形は歪み、厚みもまちまち。器というよりも、何かのオブジェのようになってしまうことも珍しくありません。しかし、この“失敗作の山”こそが、成長への布石になります。ある陶芸家がこう話していました。「最初の百個は、ほぼ全部売り物にならなかった。二百個、三百個と作っても、まだ形は安定しなかった。でも五百個を超えたあたりで、急にろくろの回転と手の動きが噛み合った瞬間が来た」。その瞬間、器の口縁はなめらかになり、胴は左右対称に立ち上がり、底の厚みも理想的になったのです。この“500個目の器”の変化は、魔法ではありません。繰り返し作業を行う中で、手が粘土の柔らかさを覚え、力加減や水分量の調整を感覚として習得した結果です。それまでは頭で考えて動かしていた手が、無意識に最適な動きを選び取るようになったのです。外から見ると「突然上手くなった」ように映るかもしれません。しかし実際は、数えきれない失敗と試行錯誤が水面下で積み重なっていただけです。そして、その蓄積がある閾値を超えたとき、質の飛躍が訪れます。重要なのは、この閾値が人によって異なることです。ある人は300回で手応えを掴み、別の人は700回かかるかもしれません。だからこそ、「何回で上手くなるか」という基準よりも、「やめずに続けられるかどうか」が勝負になります。500個目の器は、努力の象徴です。それは完成品そのものだけでなく、その背後にある数百回の失敗、工夫、そして諦めなかった時間すべてを内包しています。量が質に変わる瞬間とは、そうした積み重ねの“熟成”の結果なのです。4. 「良くも悪くも」の落とし穴「数をこなせば質が上がる」とはよく言われますが、それは必ずしも良い方向にだけ働くとは限りません。なぜなら、間違った方法や偏ったやり方を繰り返すと、その間違い自体が固まり、後から修正が難しくなるからです。まさに「良くも悪くも数は質に変わる」のです。たとえば、ピアノを独学で練習している人が、誤った指使いのまま何年も弾き続けたとします。最初は弾きにくさを感じても、繰り返すうちにその形が“自分のやり方”として定着してしまいます。その結果、弾ける曲の幅が狭まり、難しい曲に挑戦できなくなることもあります。これは悪い形での「質の固定化」です。スポーツでも同じです。野球のピッチングフォームが崩れたまま投げ続ければ、そのフォームが身体に染みつき、コントロールや球速に悪影響を与えます。修正しようとしても、長年の動きが邪魔をし、苦労することになります。だからこそ大切なのは、「繰り返し」と「振り返り」をセットにすることです。ただ回数を重ねるだけではなく、定期的に自分のやり方を確認し、必要に応じて軌道修正する。これは面倒なようでいて、長期的には最も効率の良い上達方法です。また、自分一人では気づけない癖もあります。第三者──師匠、コーチ、経験者など──の客観的な視点を借りることで、早い段階で誤りを修正できます。正しい方向で数を積み重ねることこそが、良い質への近道です。「良くも悪くも」という言葉には、努力の方向性を誤らないための警告が込められています。努力は裏切らないと言われますが、それは正しい方向に積み重ねた場合に限られます。間違った方向の努力もまた裏切らず、間違った質を育ててしまうのです。量を重ねるときこそ、進むべき道が正しいかを確認する。これが“落とし穴”を避け、質を真の意味で高めるための条件なのです。5. 必要なのは“振り返り”数をこなすことは大切です。しかし、ただ闇雲に繰り返すだけでは、望む方向に質が高まるとは限りません。そこで欠かせないのが「振り返り」です。これは、自分のやり方や成果を冷静に見直し、次の行動に生かすための作業です。振り返りは、車のハンドル操作のようなものです。進み続けるだけでは、少しずつ方向がズレていきます。定期的にハンドルを切り、軌道を修正することで、目的地に正確に近づけるのです。もし修正を怠れば、最初はわずかなズレでも、長い道のりの中で大きな誤差となり、全く別の場所にたどり着いてしまいます。具体的には、練習や作業の後に「何がうまくいったか」「何が改善できるか」を簡単に記録するだけでも効果があります。これはスポーツ選手が試合後に映像を見返すのと同じで、自分のプレーを客観視できる貴重な時間です。文章を書く人なら、書き終えた原稿を翌日に読み返して修正する。営業職なら、商談後に相手の反応や自分の言葉選びを振り返る。こうした習慣が、量を質へと確実に変えるための潤滑油になります。振り返りを行う上で大事なのは、失敗を責めるのではなく「学びの材料」として扱うことです。失敗の原因を探り、次に同じ場面が来たらどうするかを考える。この積み重ねが、質の向上を加速させます。また、自分ひとりの視点だけでは気づけない点も多いものです。他者の意見やフィードバックを受け入れる柔軟さも必要です。時には初心者の質問が、自分の盲点を突いてくれることもあります。振り返りは、面倒に思えるかもしれません。しかしそれは、努力の方向を正し、成長を確かなものにするための最短ルートです。数を重ねる“走り”に、振り返りという“舵取り”を加えることで、量は初めて正しい質へと変わっていくのです。6. 土づくりのように量を積み重ねることは、まるで畑の土を耕す作業に似ています。種をまいただけでは芽は出ません。まずは硬い土を砕き、石を取り除き、養分を混ぜ込み、水はけを整える。これらはすぐに成果が見える作業ではありませんが、植物が根を張るために欠かせない下準備です。学びや技術の習得も同じです。最初は表面的な変化がなく、「やってもやっても進歩していないのでは?」という焦りが湧きます。しかし、繰り返し取り組むことで少しずつ基礎が固まり、見えないところで力が蓄えられていきます。それは、まだ芽吹いていない種が土の中で発芽の準備をしている状態に似ています。土づくりの過程では、日々の小さな管理が重要です。水をやり、雑草を抜き、害虫を防ぐ。これを怠れば、芽が出ても育たずに枯れてしまいます。同じように、努力も方向性の確認や環境の整備を怠れば、せっかくの積み重ねが実を結びません。また、土は急には肥沃になりません。長い時間をかけ、有機物が分解されて栄養になるように、スキルや知識も繰り返し使うことで自分のものになります。この過程を飛ばそうとしても、根が浅く伸びるだけで、大きな花や実を支えることはできません。やがてある日、芽が地上に顔を出す瞬間が訪れます。そのとき私たちは「急にできるようになった」と感じるかもしれませんが、実際は長い下積みが地中で行われていただけです。この時期を耐え抜いた人だけが、その喜びを味わえます。努力とは、目に見えない土づくりの連続です。結果が出ない時間も、無駄ではありません。それは未来の成長を支える肥沃な基盤を築いているのです。だからこそ、焦らず、手を止めず、日々の“耕し”を続けること。それが量を質へと変える最大の秘訣なのです。7. 奇跡の裏にあるもの奇跡と呼ばれる出来事は、往々にして一瞬の出来事のように見えます。誰も予想しなかった瞬間に花が開き、周囲を驚かせ、感動を呼び起こす。しかし、その背後には、ほとんどの人が気づかないほど地味で、忍耐を要する長い道のりがあります。日々の小さな行動や試行錯誤、時には失敗すらも、その瞬間を形づくる大切な要素です。 「量から質へ」という言葉があります。これは、ただ数をこなすことが目的ではなく、繰り返しによって経験が蓄積し、やがて質的な変化を生み出すという意味です。楽器の演奏であれ、スポーツであれ、文章を書くことであれ、初めは拙くても構いません。大切なのは続けること。そして、その繰り返しの中で磨かれていく感覚や技術こそが、ある日突然「奇跡」に見える成果を引き寄せるのです。 積み重ねは、時に単調で退屈に思えるかもしれません。結果が見えないと、不安や焦りが忍び寄ります。それでも、淡々と歩みを進める人だけが、ある日、量が質へと変わる瞬間を迎えます。それは偶然の訪れではなく、必然の開花です。 奇跡は、天から降ってくる贈り物ではありません。私たちが日々積み上げてきた努力が、形を変えて返ってくる瞬間なのです。そして、その瞬間を信じて歩み続ける勇気こそが、奇跡を生み出す最大の原動力なのです。 ◆◆◆◆◆午前中、ビッグアイ7fで川柳句会に参加。駐車場から往復40分の徒歩はウォークトレーニング代わり。帰り道、ヴィヴォットで弁当を購入して公園でランチタイム。午後はカラオケ教室。ミニ発表会だ。90分の練習で初めて聴いた歌詞を歌う。多少の緊張感を味わうのもいいね。 Book「ハイパワー、マーケティング

2025/09/23

コメント(0)

-

工夫に工夫を重ねるてゆくと

仕事の質は、簡単でないのがいい。何故ならば、工夫を仕入れられるからです。世の中、この工夫をしたものだけが勝ち残ってゆくのです。ちょっとした工夫を重ね続けると、結果的に大きな差になるわけです。どっちが良いかを選ぶ側だって、選ぶにあたって比べるものがあるわけです。選ばれるにはどうしたらいいのか、選ぶ側の客の立場になって考えてみよう。🔴工夫というものは心がけ次第仕事の質は、簡単でないほうがいい。なぜなら、そこには必ず工夫の余地があり、その工夫こそが他との差を生み出すからです。では、あなたが客の立場なら、何を基準に選びますか? 価格でしょうか、品質でしょうか、それとも人柄でしょうか。答えは人によって違います。しかし、選ばれる側にとって共通して必要なのは「ここにしかない何か」をつくることです。小さな喫茶店を営む人がいます。開店当初、客席はほとんど埋まらず、静かな日々が続きました。それでも彼は毎晩、レジ横のノートに「今日、もっと良くできること」を三つ書き留めていました。ある日、常連客のコーヒーに、前回と同じ砂糖の量を添えて出したところ、相手の顔がふっとほころびました。小さな行動ですが、その瞬間、彼は確信します――工夫は、お客様の心を温める魔法なのだと。そこから季節限定のブレンド、昼と夜で変えるBGM、カップの温め方まで工夫を重ねました。お客様は必ず比較します。値段、味、雰囲気、心地よさ――そのどこかで他にない魅力を見つけたとき、人は「また来たい」と思うのです。工夫は、目に見えない糸のようにお客様とあなたを結び、その糸が多くなるほど、信頼という布が織り上がっていきます。工夫は一度で終わるものではありません。時代も好みも変わります。だからこそ、コツコツとは「同じことを繰り返す」ことではなく、「昨日より一歩進める」ことなのです。簡単ではないから工夫が生まれ、工夫があるからこそ選ばれる。選ばれる喜びは心を震わせ、また次の工夫を生み出します。では、あなたは明日、どんな小さな工夫から始めますか? ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/22

コメント(0)

-

ご機嫌を自分でつくれる

私たちの気分は、天気や他人の態度、予期せぬ出来事に影響を受けやすいものです。朝から雨が降っているだけで憂うつになったり、誰かの一言で一日中気分が沈んだりすることもあります。しかし、人生を「面白く生きる」人たちは、この気分の浮き沈みに完全に振り回されることがありません。なぜなら、彼らは「ご機嫌を自分でつくる」術を持っているからです。ご機嫌は、外から与えられるものだけではありません。むしろ、自分の心のスイッチを知り、それを押せる人こそが、日常を軽やかに楽しめるのです。たとえば、美味しいコーヒーを淹れて香りをゆっくり味わう、好きな音楽を一曲だけ聴く、近所を10分散歩する──そんな小さな行動で気分は変わります。重要なのは、機嫌を直すきっかけを「外部の条件」ではなく「自分の選択」に委ねることです。また、自分をご機嫌にするためには「自分の取扱説明書」を知ることが欠かせません。どんな時に元気が出るのか、何をすると気分が軽くなるのかを日頃から観察し、ストックしておくのです。人によっては、軽い運動や掃除で達成感を得ることかもしれませんし、誰かとの雑談で笑うことかもしれません。こうした“ご機嫌リスト”を持っている人は、落ち込んだ時の回復が早く、周囲の人にも好影響を与えます。もちろん、人生には避けられない不安や悲しみもあります。しかし、「どうせなら気分よく過ごしたほうが得だ」と割り切れる人は、出来事の意味づけも柔らかくなります。大事なのは「ご機嫌でいること」を自己中心的な楽しみではなく、日々を面白くするための土台として捉えることです。ご機嫌は、単なる感情の状態ではなく、自分の人生を自分でデザインする力の一部なのです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆【東西対立の終わり】反グローバリズムを言うのならば、18世紀以降の戦争は、そのほとんどすべてが金融グローバルエリートによってしかけられていたことを、知っていなくてはいけないと思う。

2025/09/21

コメント(0)

-

自利利他のバランスに生きる

「 生きているだけでももうけもの、イマル。」明石屋さんまさんの信条だそうです。何でも日航ジャンボ群馬の御巣鷹山山中に墜落した飛行機に乗る予定だったのが、何かの都合でキャンセルした経験からなのだそうだ。あのまま予定通りに乗って居たら今はない生命だったことを痛感する人ならではのことかも。まぁ、そうでなくとも70才を超えると先輩や同級生などがボツボツ、黄泉の国に旅立つわけです。わが身も病気など経験すると残り時間を意識する事があるわけです。残り時間をどう生きるかを考えないわけではないのです。どうせなら意義ある生き方をしてみたいものだと、、、、。とはいえ御身の自己満足無くして、、、魂が喜ぶ事とは。自利と利他、その両方のバランスがほどよいのがいい。自利だけでは自己中心、自他共に喜びのある世界が喜び循環型がいいね。「自利利他」とは、仏教用語で、「自ら(自分のために)利益を得ること」と「他(他人)のために利益を与えること」の両方を意味します。この二つは車の両輪のように、どちらか一方だけでは完全ではなく、両方を円満に両立させることを大乗仏教では理想とします。大乗仏教では、自らの悟りだけでなく、他者を救うための利他行を重視します。これは、大乗仏教の大きな特徴の一つです。これから先を、余生と思うか、あるいは実践行の日々と思うかによっても違ってくるだろう。迷ってばかりでも毎日、日は暮れてゆくものです。、、、、結局のところ、「余生」と呼ぶと、どこか消極的な響きが漂います。残り時間をただ穏やかに過ごす、という選択も悪くはないのですが、それだけでは心の奥にある「まだやりたい」という芽が育たぬまま枯れてしまうかもしれません。一方、「実践行の日々」と捉えるならば、一日一日が試みと学びの場となり、終わりに近づくほど輝きを増す生き方も可能でしょう。大切なのは、「これまでの延長線」ではなく「今ここから始まる道」として日々を見直すことです。過去の失敗や栄光にとらわれず、これから先の時間をどう活かすか。その選択は自分の手に委ねられています。自利利他の実践は、特別なことをする必要はありません。朝の挨拶に心を込める、困っている人の荷物を持つ、身近な誰かの話を静かに聴く。それら小さな行為の積み重ねが、自分の喜びとなり、やがて相手の心にも温もりを灯します。魂が喜ぶ瞬間とは、意外にもそんな日常の中に隠れているのです。だからこそ、迷って立ち止まる時間も無駄ではないにせよ、あまり長く留まりすぎないことです。今日という日を「ただ過ぎた一日」にせず、「何かひとつ心を動かした日」にして眠る。それが続けば、残り時間は「余り」ではなく「実り」へと変わってゆくでしょう。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/20

コメント(0)

-

【 2025/09/16 】一切経山(1,949m)登山

【 2025/09/16 】一切経山(1,949m)登って魔女の瞳と呼ばれる五色沼を眺めながら食べるオニギリが美味い。浄土平ビジターセンター駐車場の方も今日は山登りには最高の天気ですよとおっしゃっていた20℃。単独ですので時間拘束はなし、360度の展望でのんびり景色を眺める極楽浄土かも。単独の78歳の山慣れした風貌の方との会話から情報収集。浄土平駐車場は午後4時以降は無料で入れるとのこと。夜は車中泊して、日の出の時刻に吾妻小富士の外輪山に登りご来光を見てから、一切経山の朝焼けの山肌を。天候の具合にもよりますが運が良ければ絶景に遭遇できるとのこと。下界は32℃でしたが浄土平は20℃の別世界でした。また磐梯吾妻スカイラインは全長約29km、最高標高1,622m(平均標高1,350m)の観光道路で日本離れしたスケールの山岳道路で2013年から無料開放されています。昭和歌謡のCDかけながら山岳ドライブでした。一切経山登山、そして鎌沼を周回しながら下山でした。登山は、仲間と集団で登る、単独行動で登る、それぞれに一長一短があります。今回は急遽単独で登ることになったわけですが天候が良い事が予め予想できたので、山は天候が良いと気分晴々この上ないわけです。自分のペースで歩ける、景色も自分の好きなだけ対峙できる。同じく単独で登っている方と山談話ができる等々、団体行動では味わえない楽しみ方ができるわけです。今回、都内から魔女の瞳を撮影するために望遠レンズと三脚を抱えて登った定年5年前の撮影が趣味の方がありました。今日の天候に感謝して、魔女の瞳に初めて遭遇して撮影できたことに感激していた。撮影時間30分ほどで下山して行ったが、魔女の瞳撮影のために重い機材を抱えて登る人もいるわけです。またオーストラリアからの登山ツアー約20名ほどの団体もありました。この山それだけ魅力のある山なのです。#魔女の瞳 #一切経山ちなみに、 一切経山の標高 は約 1,949 m。浄土平ビジターセンターの案内などで示される 五色沼(魔女の瞳)の水面標高 は 約 1,740 m とされていますので山頂と湖面の高低差は1,949m − 1,740 m = 209 mです ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/19

コメント(0)

-

🟢 ニラの花に宇宙の摂理を見た

庭の隅に、この時期ひっそりと咲くニラの花。白く清楚で、六枚の花弁が均整のとれた姿を見せてくれる。眺めていると、その単純で整った造形が、どこか宇宙の秩序に通じているように思えてくる。自然界において「六」という数は決して珍しくない。蜂の巣のハニカム構造、雪の結晶の結晶形、昆虫の複眼、さらには干上がった大地に生じるひび割れまで、六角形は繰り返し現れる。なぜこの形が選ばれるのか。調べてみると、答えは水分子にあった。水は酸素原子ひとつと水素原子二つが結合してできており、その結合角度は約120度。この角度が基盤となり、集合体は自然と六角形の形を取りやすくなる。雪の結晶が六角形を基本形とするのもそのためであり、同時に六角形は構造的に強度や安定性に優れている。人間の生活にもハニカム構造が応用されているのは、自然界と同じ理にかなっているからにほかならない。考えてみれば、私たちを含めて地球上の生き物のほとんどは水を基盤として存在している。植物の花弁も、動物の細胞も、生命の形の根本には水の性質が深く関わっている。だからこそ、ニラの花弁に六枚という秩序を見出すことは、決して偶然ではないのだろう。さらに興味深いのは、漢字の「水」の形である。三本の流れを持つその字形は、まるでニラの花の放射状の姿に重なる。水分子の結合角度を古代の人々が知っていたはずはないのに、直感的に宇宙の摂理を象徴する形を記号化していたのだとしたら、なんとも不思議で奥深い。もっとも、すべての花が六枚の花弁を持つわけではない。二弁から四弁、五弁、あるいは多弁花まで、自然界の花の形は実に多様だ。壺形や釣鐘形、漏斗形など、形そのものが一定しないものも多い。そこにはまた別の進化の理由や受粉戦略が隠されているのだろう。とはいえ、庭の片隅に咲く小さな花に目をとめることで、こうして水分子の性質や宇宙の法則に思いを馳せられるのだから面白い。ニラの花弁を眺めれば、野菜の一輪にすぎないようでいて、そこに生命と宇宙の深いつながりが映し出されている。庭に咲く ニラの花弁を 眺むれば宇宙の摂理 そこにあるらし ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/18

コメント(0)

-

🔴 挑戦への道

新しい事への挑戦は、たとえ小さな一歩であっても、最初は全てが未知の領域です。慣れが出てくるまでの期間は、人によって短くも長くもなりますが、共通しているのは「やるしかない」という集中の姿勢です。この段階で躊躇や中断をしてしまうと、せっかく芽生えた習慣や感覚が途切れ、再開するときにはまた最初からの苦労が待っています。だからこそ、目処が立つまでは、迷いを封じ、全力で取り組む必要があります。そして「ホップ」にあたる最初の動作は、単なる助走ではありません。そこには方向性の確認、土台作り、初期の勢いづけという重要な役割があります。スポーツの三段跳びでも、最初の一歩が弱いと、後のステップやジャンプでどれほど力を込めても記録は伸びません。同様に、新しい取り組みでも、初期段階の工夫や努力が、その後の伸びしろを大きく左右します。やがて「慣れてきた感」が訪れれば、心に余裕が生まれ、全体像が見え始めます。ここで初めてペース配分や改善策を考える余裕が出てくるのです。しかし油断は禁物です。慣れた頃こそ、惰性や慢心が忍び寄り、足元をすくわれることもあります。ここで一段階ギアを上げ、「次の壁」に挑む姿勢を持てるかどうかが、その挑戦の成否を分けます。結局のところ、「ホップ」で全力を尽くし、「ステップ」で安定を築き、「ジャンプ」で一気に飛躍する。この三つの動きは、人生のどんな挑戦にも当てはまる原則です。初動を疎かにせず、目処が立つまでは歯を食いしばり、慣れが来ても油断せず、次への布石を打ち続ける。これが、挑戦を成就へと導く確かな道筋なのです。 たとえば、仕事で新しいプロジェクトを任された場合を考えてみましょう。最初は資料の山に圧倒され、用語や手順も頭に入らず、ただ必死にこなすだけの日々が続きます。周囲からの指示も断片的で、全体像は霧の中。しかし、この段階こそが「ホップ」です。時間を惜しまず下調べをし、関係者に積極的に質問し、自分なりの作業手順を確立していく。こうした準備が整う頃、ようやく「これなら進められる」という感覚が芽生えてきます。これが「目処がついた」瞬間です。日常生活でも同じです。たとえば筋トレを始めたとき、最初の数週間は筋肉痛と疲労に悩まされます。フォームも不安定で、効果が出ているのか半信半疑。しかし、継続しているうちに動きがスムーズになり、体の変化が少しずつ見えてきます。この「慣れの境地」に達すると、トレーニングが生活の一部となり、続けるのが苦ではなくなります。逆に、この慣れが訪れる前にやめてしまえば、成果はゼロに近いまま終わります。だからこそ、五里霧中の時期をどう乗り切るかが勝負です。「ホップ、ステップ、ジャンプ」の流れは、料理、資格試験、趣味の習得、さらには人間関係の構築にも通じます。最初の「ホップ」で力を惜しまず、目鼻がついたら次の「ステップ」で安定感を築き、最後の「ジャンプ」で一気に成果を収める。挑戦はこの繰り返しで成り立っているのです。慣れてきた段階は、実は二つの道に分かれます。一つはそのまま現状維持に落ち着く道。もう一つは、さらに新しい工夫を重ねて飛躍を目指す道です。多くの人が前者に流れやすいのは、人間が本能的に安定を好むからです。しかし、安定は同時に停滞も招きます。慣れた後に伸び続けるためには、意識的に「少し背伸びする課題」を取り入れることが大切です。例えば、仕事で同じ作業に慣れたら、それをより短時間で、より高い品質でこなす方法を考える。スポーツや趣味なら、今のレベルより少し難しいメニューや新しい技術に挑戦してみる。これらは一見、余計な負担のように見えますが、この「追加の一歩」が次の飛躍のきっかけになります。また、慣れた後は視野を広げる好機でもあります。最初は目の前の作業に必死で見えなかった全体の流れや関連分野に目を向けると、思わぬ発見や改善点が見えてきます。これは、自分の位置を客観的に捉え直すチャンスでもあります。結局のところ、「慣れ」は終着点ではなく、新たな助走の始まりです。最初のホップで全力を尽くしたら、次はより高く、より遠くへ跳ぶための準備を怠らない。この繰り返しこそが、成長を続ける人の歩みなのです。挑戦には始まりがあり、山場があり、そして次の始まりがあります。慣れを得るまでの時間は、人によって長短はありますが、誰にとっても避けて通れない道です。その道を全力で駆け抜け、目処を立て、安定を築き、さらにその先へと踏み出す。この一連のサイクルを繰り返すことで、人は経験を積み、能力を磨き、自信を育てます。そして大切なのは、一度得た慣れに安住しないことです。慣れは心の安らぎを与えてくれますが、同時に挑戦の火を小さくしてしまう危険もあります。だからこそ、自らに問いかけ続けるのです――「次に跳ぶべき場所はどこか」と。新しい事に向かう旅は、最初の一歩をどう踏み出すかに始まり、その先の景色をどう広げていくかで終わります。そして、その終わりはまた新しいスタートでもあるのです。これを繰り返す人こそが、人生を常に前に進め、成就の瞬間を何度も味わえる人なのでしょう。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/17

コメント(0)

-

人工知能を誰もが使える時代

判断基準になる思考、知識の確認&相談相手、云わば頼りになる個人コンサルタント。一緒に考えてくれるのがいいね。一気にこの時代に出現したweb人工知能のAIであろう。従来の検索機能はweb百科事典みたいなもの。生成AIは人工知能となる。学習して瞬く間にレベルアップしてゆくイメージがあります。iPadを新しくしました。データ容量(ストレージ)がほぼ満杯になってしまった。iPadからipadAirに買い替えたわけです。AI時代突入の記念にAI活用ツールという意味合い。AIとの雑談によって生み出されるアイディア。触発されるものが生まれれば充分考えられるわけです。iPadを新しくした。従来の機種からiPad Airへと切り替えたのは、単なる買い替えではない。データ容量が満杯になったという現実的な理由のほかに、AI時代への本格突入を意識しての決断でもある。新しいツールは、ただのガジェットではない。これからは、人工知能を活用する“思考の相棒”としての役割が期待される。従来の検索機能は、言うなればweb百科事典のような存在だった。情報の羅列はあっても、そこから何を選び、どう考えるかは利用者に委ねられていた。しかし生成AIは違う。これは「人工知能」としての側面を持ち、学習し、応答し、利用者と対話しながら“共に考える”存在である。まるで個人専属のコンサルタントのように、迷ったときの判断基準をともに探り、アイディアの種を一緒に育ててくれる。特筆すべきは、その即応性と柔軟性だ。雑談から始まったやりとりが、思いがけず創造的な発想を呼び起こすこともある。考えがまとまらないとき、もやもやを言語化する手伝いをしてくれるだけでも、思考は一段深まる。これは単なるツールではなく、刺激を与えてくれる「知の伴走者」として活用できる存在だ。新しいiPad Airは、まさにそのAI活用のための舞台装置である。今後ますます進化していく人工知能との対話を通じて、自分自身の考えや感性も研ぎ澄まされていくことだろう。AIとの共生が、アイディア創出や問題解決の新たなスタイルを切り開いてくれる──そんな未来が、いま手のひらの中にある。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/16

コメント(0)

-

老化の流れに抗い、進化をもくろむ

人は誰しも年齢を重ねるにつれ、肉体の衰えや気力の減退を避けて通ることはできません。久方ぶりに出会った先輩の姿に、若き日の面影を思い起こしつつも、今は歩幅も狭まり前傾気味に歩く様子に、時の流れの厳しさを感じさせられることがあります。70代半ばともなれば、元気な人もいれば、すでに黄泉路へ旅立つ人もいる。人の姿を見て自分の未来を案じるのは自然なことです。しかし同時に、だからこそ「老いに抗うための心構え」が必要なのだと痛感させられるわけです。体力は「貯金」ならぬ「貯筋」であり、意識して蓄えなければあっという間に減ってしまう財産です。筋肉は年齢に関わらず鍛えれば応えてくれますが、放置すれば坂道を転げ落ちるように衰えてしまうと云われています。日々の積み重ねが、明日の自分を形づくるのです。老化に逆行する唯一の道は、淡々と続ける習慣しかありません。その思いは、芸の世界にも通じます。吟剣詩舞の舞台を訪れてみれば、さほど変わらぬ人もいれば、3年という時間の中で、明らかに進歩する人もいる。結局、違いを生み出すのは日頃の心がけと練習の質なのでしょう。上手い人はより上手く、そうでない人はそれなりに。そこには、耳が肥えても自らを修正できない意識の限界が影を落としてているのだろうか。練習量の不足か、あるいは自覚の薄さか。真の成長には、自らの至らなさを認め、変わろうとする意識が不可欠なのです。老化と進歩――相反するように見えるこの二つは、実は同じ道の上にあります。年齢を言い訳にすれば後退しかありませんが、年齢を糧とすれば深化が生まれる。肉体を動かすことも、芸を磨くことも、根は同じ。「今日をどう生きるか」という覚悟と継続の力が未来を変えていくのです。人生後半をどう過ごすか。答えはシンプルです。衰えを恐れるのではなく、進歩の余地を探し続ける。小さな一歩を積み重ねることが、老化の流れに抗い、なお生きる力を輝かせる由縁だと思うわけです。今日は敬老の日でしたね。これは昨日の祭典参加の感想でした。この世でどんなに財を成してもあの世へ持ってゆくことはできません。身一つでこの世に生まれて死に装束を纏うだけであの世に旅立つわけです。その肉体も荼毘にふされ、魂(霊体)だけが自由に解き放たれると云われています。と云うことであればどんな魂であるかだけが最後に残る自分本体であると云えるのではないでしょうか。 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷ニラ花です。花が開いても食べられますが、食べて1番美味しいのは花が蕾の時。

2025/09/15

コメント(0)

-

「知ることから始まる人間関係」

「知ることから始まる人間関係」 ─ リサーチとコミュニケーションがつなぐ心の距離 人間関係のトラブルの多くは情報不足から起こる。そしてそのトラブルを未然に防ぐには、相手を深く知ること。そのためには、リサーチすること。調べるには訊くこと、訊ねること。相手の選ぶ行動理由が判れば、納得理解ができる。相手の選ぶ行動理由が理解不能だと、なんてこったいと理不尽な思いに至る。相手の選ぶ行動理由が知ることができれば、理不尽さも解消するかも。相手をよく知ることをコミュニケーションをとると云う情報交流をコミュニケーションと云う人の良し悪しは、人柄による人柄は育ちの中から育まれてきたもの世の中には、波長の合う人、合わない人があるのは致し方ない波長が合わない人は疲れるし、波長の合う人の方が楽だ波長の合う会わないは、なんとなく伝わるしわかるものです。 ーーーーーーーーーーー波長が合うか合わないか――これは理屈では説明しきれない、人間同士の微妙な感覚の世界である。けれども、波長が合わないと感じたからといって、その人を遠ざけたり拒絶したりしていては、社会の中でうまくやっていくのは難しい。なぜなら、仕事でも地域社会でも、家族関係でも、自分と波長の合わない人と関わらざるを得ない場面は、避けようとしても訪れるからだ。だからこそ、「知ること」が大切になってくる。相手の行動や言葉の背景にある事情、価値観、経験、思い込み、育った環境――こうしたものを少しでも想像できるようになると、たとえ波長が合わなくても、衝突を回避し、心を落ち着けて関われるようになる。人は、理解されると感じたとき、心の扉を開く。そして、理解しようとする態度そのものが、すでにコミュニケーションの最初の一歩なのだ。ここで重要なのは「訊く力」だ。訊くという行為には、相手への敬意が込められる。ただ自分の意見を伝えるだけでなく、相手の話に耳を傾け、相手の立場からものを見ようとする意識が、信頼を育む。そのとき、ただ表面的な言葉を追うのではなく、「なぜそう思ったのか」「なぜその言葉を選んだのか」といった意図や感情の奥行きにまで意識を向けると、より深く理解できるようになる。そしてもう一つ、大事なことがある。それは、「自分自身をよく知ること」だ。自分の価値観、弱点、こだわり、イラッとするツボ、うれしくなる言葉――これらを自覚していないと、相手の言動に過剰に反応してしまったり、誤解が生じやすくなる。相手を知ろうとするのと同じくらい、自分自身の内面をリサーチすることも、円滑なコミュニケーションには不可欠だ。感情は、言葉よりも早く相手に伝わる。不機嫌な空気、無言の圧力、曖昧な返事――これらもすべて立派な「コミュニケーションの一部」だ。言葉を交わさずとも、相手に伝わってしまうものがある。だからこそ、発する言葉だけでなく、表情、態度、しぐさにも注意を向けたい。相手の言葉を否定しない、うなずきながら聞く、目を合わせる――これら小さな動作が、相手に安心感を与える。また、すべてを「正確に理解しよう」と頑張りすぎないことも大切だ。人間同士の関係は、不完全さを抱えたままでいい。不完全なままでも、「わかりたいと思っている」という姿勢があれば、それは充分なコミュニケーションになる。完璧にわかり合うことを目指すよりも、少しでも近づこうとする歩み寄りこそが、人間関係を育てていく土台になる。最後に――「よく知ること」は、単なる情報収集ではない。相手に関心を持ち、知ろうとする姿勢の中に、やさしさや思いやりが宿っている。それが本来のコミュニケーションの原点なのだろう。言葉を交わす、気持ちを交わす、そして人生を交わしていく――その一つひとつが、よりよい人間関係を築いていく礎となる。「よく知ること」は、結局のところ「よく生きること」につながっている。自分を、他者を、社会を、深く知ることができれば、人生はもっと穏やかで豊かになるはずだ。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆今年の秋刀魚は形の大きな秋刀魚が出廻っている。これも200g超えの大きな秋刀魚だ。只、もうしばらくすると型の大きなサンマもおさらばかもしれないの情報を見て、では今の内、食べられる内に口にしようと購入です。今シーズン、4尾目になります。初めて腑と頭を切り落としてもらいました。

2025/09/14

コメント(0)

-

AI相談でセルフラーニングも可能か

AI相談でセルフラーニングも可能か AIの活用に気づいたのは今年の元旦だった。7ヶ月が経過して、相談相手として役に立ち心強いと思えるようになった。自分の判断力の補強に、裏付けに、また最近は検索はもっぱらAIにシフトしている。今後は会話しながらの相談(よりリアル型に)もトライしていこう。活用のヒラメキなくして新しい活用法は生まれない。ヒントになるのはSNSなどにAI活用の事例を載せてくれる先達達だ。 さりげなくどのような方向で進めたらいいのか訊ねてみる。その回答を見ての、ヒラメキが起こる場合があるのだ。方向づけするヒントの呼び水にやりとりを活用するわけです。 ーーーーーー 【 AI相談でセルフラーニングをどう進めるか 】AIを相棒として学びを深めるという発想は、まさに時代が用意してくれた新しい学習様式のひとつです。人は独学を進めると、どうしても偏りや行き詰まりが生じがちですが、AIとのやりとりはその「壁」を打ち破るきっかけになります。特に質問を重ねることで、自分が何を理解していて、どこに曖昧さがあるのかが浮き彫りになる。これはまさに「セルフラーニング」を加速させるプロセスといえるでしょう。進め方の第一歩は、「テーマの絞り込み」です。大きな課題や関心事をそのまま投げるよりも、「なぜそうなのか」「他の事例はどうか」と小さく分けて掘り下げていくことで、AIの回答が自分にとって現実的なヒントになります。次に大切なのは「問いのバリエーション」。同じテーマでも角度を変えて尋ねることで、自分の理解の輪郭が広がっていきます。これはまるで対話型の読書やゼミに参加するような効果を持ちます。また、AIとの対話は「一方通行の検索」ではなく「双方向の対話」であることを意識すると、思わぬ発見が増えます。答えをただ受け取るのではなく、返ってきた内容をもとに「ではこれはどう解釈できるか」と自分の言葉に置き換えてみる。そうした反射的な思考の往復こそが、セルフラーニングの真骨頂です。さらにSNSや先人の事例から得られる活用法を取り入れつつ、自分なりの「相談スタイル」を磨いていくとよいでしょう。朝の短いやりとりで思考を整える人もいれば、週末にまとめて学びを深める人もいます。重要なのは「続けられる習慣」に落とし込むことです。試行錯誤を重ねるうちに、自分に最適なリズムや切り口が見えてきます。AIを活用したセルフラーニングは、いわば自分だけの「学びのラボ」を持つことに等しい。その場で実験し、失敗し、また問い直す。そんな柔らかな営みを積み重ねることで、思いもよらぬひらめきが日常に舞い込んでくるのです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/13

コメント(0)

-

ささやかな変化から

ささやかな変化から物事の変化は、さりげなくささやかなところから変化するのが常道である。堤防の決壊なども元を糺せば、ネズミの穴からだったりする。些細なところから気が付けばえらいこった状態になることさえあるわけです。ですからちょっとした変化って凄いことの始まりと云えるのです。ちょっとしたこと、些細なことに目配りできていないと、それがいつしか大事になる引き金になるかもしれないのだ。かと言って全てに目配りを怠るなとなると気が抜けない。重要案件となる可能性を見極める目利きを場数を踏むことによって身につけることが大事になるわけです。人生の経験はそういう意味において必要であるわけですが、人生は短いあっという間に老境になってしまうわけです。自分のやりたい分野を見つけたらそこに集中するくらいのスピード感が。早い時期に遭遇する、気づくタイミングという事もこの歳になると思います。今からでもいい、5年、10年あればやれる事があるじゃないか。 そう、たとえ人生の終盤に差しかかったとしても、「今からでも遅くない」という心構えこそが、次の一歩を踏み出す鍵となるのです。やり残したことに悔いを抱えるよりも、「まだできる」「これから始める」という気持ちが、心に新しい風を通してくれる。そして何より、経験を積んだ今だからこそ、若い頃には見えなかったことが見えてくる。つまり、これまでの人生で培った“目利き力”がようやく本領を発揮する時期が、まさにこの今なのです。若い時分には気づけなかった「ささいな兆し」も、今の自分なら拾える。しかも、それをどう活かせばよいかという引き出しも増えている。だからこそ、思い切って何かを始めるには、今が最適なのかもしれません。もちろん、体力や時間に限界はある。でも、それもまた「集中する」「削ぎ落とす」ことの知恵へと変わっていくのです。限りがあるからこそ、選択は洗練されていく。人生のどの時点にも「始まり」は用意されている。大切なのは、それに気づき、動くことです。数年後に「あのとき始めてよかった」と思えるような行動を、今の自分に許してあげる。それが、年齢を重ねた者だけが持てる、もう一つの特権なのです。ささいな変化を見逃さず、それを味方につけて歩み出す。そうすれば、たとえ短くとも、濃密で充実した時間がきっと訪れてくるはずです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆温泉仲間がブルーベリーが食べ頃になったからと1kgも。メロンとナスも付録でついてきました。ということで私の方からは手打ち蕎麦持参で物々交換です。年内は毎月1度は手打ち蕎麦持参かもね。そうするとたぶん年末には毎年のことなので、つきたての餅が届くはずです。趣味の蕎麦打ちが気がつけば物々交換へと変遷です。#趣味の蕎麦打ち #物々交換

2025/09/12

コメント(0)

-

日光白根山と老神温泉の旅

「幸せだなぁ…僕は君といる時がいちばん幸せなんだ」——加山雄三氏が歌の合間に語るこの台詞は、聴くたびに胸に沁み入る。幸福とは何かを難しく説かなくとも、この一言に凝縮されているように思える。もっとも、心理学者カール・ユングは幸福の条件を五つに整理している。①健康であること、②良い人間関係を持つこと、③朝起きてやるべき仕事があること、④感動する心を持ち続けること、⑤ほどよいお金があること。平凡に見えて、どれもが人生を支える柱である。この夏の一日、私はその条件を一つずつ確かめるような旅をした。朝四時半、まだ夜の名残を残す郡山駅西口に集まった仲間たちの顔は、眠そうでありながらもどこか期待に輝いていた。行き先は日光白根山(2,578m)。標高の高い山に挑む緊張感と、久々の遠出に胸を弾ませる高揚感が入り混じる。バスの窓から見える夏の空は次第に白み、田園の稲は青々とし、雲間から差す朝日が黄金色に大地を照らしていた。季節の移ろいを、移動の時間にもしみじみと味わった。ロープウェイに乗り、いよいよ登山が始まる。最初は軽快に歩を進めていたものの、山の勾配は次第に厳しく、足取りは重くなっていく。額を流れる汗、荒くなる息。けれども、前を歩く仲間が「もう少しだぞ」と声をかけ、後ろから「ゆっくりでいいよ」と笑顔を投げかけてくれる。人の言葉が、これほど背中を押してくれるものかと思う。ユングのいう「良い人間関係」とは、きっとこうした瞬間に実感できるのだろう。下り道で、不意に足を止める人がいた。覗き込むと、登山路脇の暗がりに小さな穴があり、その奥で淡く緑がかった黄金色の光が瞬いている。ヒカリゴケであった。口径三十センチほどの空間が、小宇宙のように輝いていた。私一人では見過ごしてしまっただろう。植物に詳しい同行者が「ほら、これがそうだ」と教えてくれたからこその出会いである。自然がふいに見せてくれる神秘と、それをともに共有する仲間の存在。これもまた「感動する心」を生き生きと蘇らせてくれた。やがて山を降り、老神温泉へ。汗を流し、湯に身を沈めると、疲労がじんわりと溶け出していく。温泉宿の広間には懐石料理が並び、仲間と盃を交わす。山道での苦労も、酒の肴に変わっていく。誰かが笑い、互いにビールを注ぎ、普段は無口な人まで冗談を口にする。人と人とが肩を並べ、同じ時間を分かち合うことの豊かさを思わずにはいられない。これがあるからこそ、日々の仕事にも励めるのだろう。ユングの言う「朝起きてやるべき仕事があること」とは、こうした休日を輝かせる背景でもあるのだ。疲れ切った身体は夜九時には布団に沈み、気づけば翌朝六時。九時間もの眠りである。深い眠りのあとに迎えた朝は、心身がすっかり刷新されたようで、健康のありがたさを改めて噛みしめる。健康な体があってこそ、山にも登れ、温泉にも浸かれ、仲間と酒を酌み交わせるのだ。そして忘れてはならないのが、ほどよいお金。余裕があるからこそ、遠出の旅ができ、温泉宿に泊まり、懐石料理を楽しめる。決して贅沢ではない。だが身の丈に合った余裕こそが、人生に滋味を与えるのだと思う。写真に残せなかったヒカリゴケの光も、仲間の笑顔も、心の奥には鮮やかに刻まれている。ユングの五条件は、一つの旅の中で自然に満たされていた。加山雄三氏の言葉を借りれば、やはり「幸せだなぁ」。山の稜線に立つ時も、温泉で盃を交わす時も、深い眠りに落ちる時も、私は確かにそう感じていた。頂上を指差す私。あと200m先の頂上。予定よりも30分早く下山するとのことになり、何てこったいい、泣く泣く撮影だけして下山でした。わかっていればおにぎり食べる時間を後廻しにしたのに。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆9月7(月) am4:30. 郡山駅集合 am8:00. 丸沼スキー場到着 am8:10. ロープウェイ丸沼駅乗る am8:25 ロープウェイ山頂駅着 am8:45. 山登り開始 am12:00. 奥白根神社(山頂すぐ下) am12:15. 下山開始 15:00 ロープウェイ山頂駅到着ロープウェイ山頂駅起点、登り3:15、下り2:45、計6時間かかった。ロープウェイ山頂駅は標高2000m、日光白根山山頂は2578m、その差578m、頂上まで往復6.3km、YAMAPでは約4時間で往復ですから、我々は6時間ですから1.5倍。5割増の時間をかけていることになります。(我々の足はおよそ1時間1km程の速度ということです)

2025/09/11

コメント(0)

-

🟡 人生を面白く生きる

🟡 人生を面白く生きる一度きりの人生を「面白く生きる」ことに挑戦できる人には、いくつかの共通した特徴があります。まず第一に好奇心の強さです。年齢を重ねると新しいことへの関心が薄れ、現状維持に傾きがちですが、「面白いことにチャレンジする人」は違います。未知の世界にワクワクし、「やったことがない」ことを楽しみと捉える姿勢を持っています。この好奇心こそが、行動の原動力になります。次に挙げられるのは柔軟な思考です。歳を取ると「こうでなければならない」という固定観念に縛られやすいものですが、面白いことに挑む人は、失敗を恐れず、変化を受け入れます。「失敗しても笑い話になる」「うまくいけばラッキー」くらいの軽やかさを持つことで、行動のハードルが下がるのです。さらに健康を意識したセルフマネジメントも大きな特徴です。「老後対策は健康対策」という言葉の通り、体が動かなければ面白いことにも挑戦できません。食事、運動、休養といった基本を整えながら、自分の体調を把握して無理のない範囲でチャレンジを続けます。そして、人とのつながりを大切にする姿勢も欠かせません。面白いことの多くは、人との出会いやコミュニケーションから生まれます。オープンマインドで人に接し、仲間を巻き込みながら楽しめる人は、自然と新しい刺激を得る機会が増え、チャレンジが連鎖していきます。最後に、彼らは**「今を生きる」力**に優れています。「まだ元気なうちに」「やりたいときにやる」――その意識が、面白いことに飛び込む行動を後押しします。未来を過剰に不安視せず、「今日を楽しむ」姿勢が、人生を味わい尽くす秘訣なのです。面白いことに挑む人は、特別な才能を持っているわけではありません。ただ、「やってみたい」という気持ちを素直に行動に変える力を持っているのです。それが、人生の終盤になっても輝きを放ち続ける人の共通点といえるでしょう。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/10

コメント(0)

-

今、情報化社会を生き抜くスキルは

情報化社会を生き抜くためには、時代ごとに変化してきたスキルの本質を理解することが重要である。農業社会では土地を耕す生産技術が豊かさを決め、工業社会では物を加工する技術が競争力を左右した。情報社会に入ると、ただ物を作るだけではなく、それを「どう知ってもらうか」が鍵となり、情報を生み出し編集・加考する能力が求められてきた。そして今、私たちはAI社会に突入している。この新しい時代においては、単に情報を持つだけでは不十分であり、AIを使いこなす力そのものが新しい基盤的スキルとなる。AI活用の核心は「質問力」と「深堀り」である。AIはあくまで道具であり、問いの質が答えの質を決定する。曖昧な問いかけでは凡庸な答えしか返ってこないが、明確かつ掘り下げた質問を投げかければ、知識の幅と深さを自在に引き出すことができる。したがって、自分が本当に知りたいことを言語化する力、そしてさらに深い理解に導くための思考力が不可欠となる。また、現状を正しく把握するためには検索技術が欠かせない。膨大な情報が溢れる時代において、欲しい情報へ正確に辿り着く能力は、過去の地図や羅針盤に相当する。検索のキーワード選び、情報源の信頼性を見極める眼、そして複数の情報を比較し統合する力は、現代を生き抜く知的サバイバル技術といえる。さらに、自らの考えや成果を外に表現する力も重要だ。文章・プレゼンテーション・映像といった多様な手段を通して伝える経験を積むことは、情報社会における存在感を高める。特にYouTubeやSNSといった発信の場は、自分の価値を社会に示すステージであり、そこに立つことで表現力と影響力は磨かれていく。総じて、AI社会を生き抜くスキルとは、「AIを使いこなす=質問力×深堀り」を核に、検索技術による情報収集力、表現力と発信力による影響力を兼ね備えることである。これらを身につけることが、これからの社会における生存戦略であり、自己の可能性を拡張する道となるであろう。 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷今シーズン2匹目の焼サンマです。生サンマ状態で200g@480円。昨日食べたサンマは150g@216円でした。重さは1.33倍、値段は2.22倍。見た目250g位で@950円のデッカい生サンマもありましたが、そこまで大きいのは遠慮しときました。昨年は不作でメザシのような秋刀魚だったが、今年は豊漁、形もいい。この秋刀魚測ったら150gで216円でした。1匹108円のところ、1匹580円のところ、店によってばらばらですが、この216円の秋刀魚たいへん美味しかった。今年は秋刀魚が美味しいから度々卓上にあがるだろう。塩を振って焼きました。コロナ禍以前は郡山市卸売中央市場にて毎年秋になると千円でサンマの掴み取りの催しがあった100匹以上も持ち帰り近所に配り、圧力釜で秋刀魚の佃煮をつくったものです。あの頃が懐かしいですね。

2025/09/07

コメント(0)

-

🟡 歩み続けると云うこと

生きているかぎり、誰しも充実した日々を送りたいと願うものです。特別なことや大きな成功でなくてもいい。日々の営みのなかに、小さくとも確かな喜びや納得があれば、それで十分と思えるときがある。むしろ、そうしたささやかな達成感の積み重ねこそが、人を静かに、そして力強く支えてくれるものかもしれません。朝早く起きて、庭の草花に水をやる。頼まれた仕事に丁寧に向き合い、終えたときのほっとした気持ち。人に「ありがとう」と言われて、心の奥に温かい灯がともる瞬間。そういったひとつひとつが、生きることの実感につながっていくのです。 年を重ねるごとに、何かを極めようとか、勝ち抜こうといった力みは次第に和らいでいく。その代わりに、「今ここにいる」ということの意味を、少しずつ味わえるようになってくる。昨日できなかったことが今日はできた。誰かと心が通じた。そんなことが、生きる力をふたたび呼び起こしてくれる。派手さはなくとも、そうした一日一日が、やがては深い満足へとつながっていく。 もちろん、思うようにいかない日もある。空回りすることもある。それでも、立ち止まりながら、また歩き出せばいい。人生には完成というものはないのかもしれません。だからこそ、歩きつづける意味がある。完璧でなくても、自分なりに納得できる日々を重ねていく。そういう生き方が、最後には「よく生きた」といえる人生になるのではないでしょうか。 生きがいは、見つけるものでもあるし、育てるものでもある。日々のなかで、心を傾けたことが、いつか自分にとっての「宝」になる。そんなふうにして、自分だけの道を歩んでいけたら、人生は思いのほか豊かで、味わい深いものになるはずです。完璧でなくともいい、人生は歩み続けることに意味がある。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/06

コメント(0)

-

🔴 挑戦、チャレンジ

挑戦とは、挑んで確実に成功することは、挑戦とは云わないだろう。うまくいくかどうかわからないから、挑戦と呼ぶ。もっとも初めてのこと、未知なる分野は、やってみなければわからない。細部においても、えっ!まさかと云うこともあるわけです。工夫して乗り越えてゆくことで挑戦となる。とは云え、まったく未知なる未経験分野では手探りもいいところ、なかなか拉致があかないだろう。かの経営の神様とまで云われた松下幸之助の松下電気は、当初「マネした電気」と云われていた。いわゆるパクリです。学校ではカンニングは御法度でしたが社会においては特許権侵害などやらなければパクリは当たり前。天下の松下電気においても初めは先発成功ビジネスのマネからですから、、、挑戦の入り口は、必ずしもゼロから生み出すこととは限らない。歴史をひもとけば、多くの偉業は「模倣」から始まっている。松下電気も、当初は既に世に出ていた製品を研究し、改良して世に出した。それがやがて“松下らしさ”を纏い、独自の価値を持つようになった。模倣は恥ではなく、むしろ学びの最短距離である。ただし、模倣の段階で終わってしまえば、それは単なる二番煎じに過ぎない。挑戦の本質は、そこから一歩踏み出し、自分なりの視点や価値を加えることにある。いわば、借りてきた型の中で自分の工夫を試し、やがて型を破る過程こそが挑戦だ。手探りで未知の分野に飛び込むとき、最初から全貌を理解できることは稀だ。むしろ、やってみて初めて「こんな落とし穴があったのか」と気づく場面の連続だろう。そのたびに小さな工夫を積み重ね、試行錯誤を繰り返す。その繰り返しが、やがて確かな力となっていく。挑戦をためらう人は、「失敗」を避けようとする。しかし、失敗は挑戦の副産物ではなく、むしろ主成分のひとつだ。成功した人々は、失敗を避けてきたのではなく、失敗を経験に変える術を磨いてきたのだ。最初はマネでもいい。やがて、その模倣に自分の感性や知恵を織り込み、他者が容易に真似できない領域に進化させる。そうして初めて、「挑戦は自分のもの」になる。挑む価値とは、未完成だからこそ生まれるのだ。現代ビジネスでも、この教訓は変わらない。スタートアップは先行事例を研究し、自分たちなりの価値を組み込むことで市場に食い込む。IT分野ではオープンソースを土台にサービスを作り、飲食業では人気メニューを参考に地域に合ったアレンジを加える。重要なのは、最初の模倣を超えて、自分だけの強みを築くことだ。最初はマネでもいい。そこに感性と知恵を織り込み、他者が真似できない領域に進化させる。それこそが、本当の挑戦である。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆🔲 動画編集 Weilo アプリ🔲 Googleのスマートフォンの新製品2025年9月現在、最新の新発売はGoogle Pixel 10シリーズとY!mobileで発売されるGoogle Pixel 9aです。Google Pixel 10シリーズ:2025年8月28日発売のGoogleの最新ハイエンドモデルで、カメラ機能やAI機能がさらに強化されています。Google Pixel 9a:5G対応のミドルレンジモデルで、2025年9月12日にY!mobileで発売されます。どちら🔲「Google Pixel 10」をさっそく1週間使ってみた-- 「iPhone」からの乗り換えを検討したくなる出来栄えSabrina Ortiz (ZDNET.com) 翻訳校正: 編集部 2025-08-30 07:00🔲 Google Pixel 10 pro に買い替えた🔲 一方で Pixel 10 、発売直後から不具合相次ぐ と云うこともあるので1〜2ヶ月位ようすをみるのも、、、

2025/09/05

コメント(0)

-

食べものの嗜好、傾向について

何が食べたいと云うものがない時にいつでも食べられるように置いてあるのが即席ラーメン。以前は、味噌ラーメンだったのだが今年から、塩ラーメンになった。塩ラーメンには擦りゴマが付いているのを発見したのだ。野菜と一緒に即席麺を茹でています。よってできあがるのは野菜ラーメンとなるわけです。それと時間的に余裕がある時は手打ち蕎麦を打つ。蕎麦粉がいつでも打てるようにと冷蔵庫に入れてあるのです。但し、真夏の暑い日が続くと蕎麦を打つと汗まみれになるのでつい敬遠しがちである。そんな時のために、素麺が用意してある。最近は島原そうめんの黒帯、麺が細いので直ぐに茹であがる。汁はあらかじめ作り置きして冷蔵庫にしまい込んであるエゴマ味噌、これを冷水で溶けばOKです。庭に植えてある大葉を刻めば薬味になります。たっぷり5〜6枚いっぺんに刻みます。昨日の手打ち蕎麦は午前中、まだ涼しい内に蕎麦打ちでした。朝晩は涼しくなってきたので、これからは蕎麦打ちをする頻度が多くなるでしょう。新そばの季節もまもなくやってきます。新蕎麦がでたらまた今年もやってくださいよと、カラオケグループから新蕎麦を皆んなで食べる会も要望がありました。新そばや 歌声添えて 友と食む手打ちそば カラオケ仲間 待ちわびて湯気の中 そばと歌との 二重奏 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆以下、昨日の蕎麦打ち(エゴマ蕎麦)エゴマパウダーを手に入れたのでエゴマ蕎麦の手打ちを試みました。エゴマパウダー10%、小麦のつなぎ10%、そば粉80%、湿度50%だったので水分量44%にしてみました。結果は喉越しが田舎蕎麦のような感じ。これはエゴマパウダーの粒子が粗いからであろう、加えてエゴマの香りで蕎麦の趣きが消えてしまう。エゴマ蕎麦が世の中に出廻っていない理由がよくわかりました。やるんだったらエゴマうどんの方がいいかもね。エゴマパウダーはやっぱりエゴマ味噌ですね。結論:エゴマはエゴマ味噌にして蕎麦を食べるときにつけ汁に溶いて加える、エゴマ味噌つけ汁がいい。#エゴマ蕎麦 #やってみてよくわかりました🔲 Googleのスマートフォンの新製品2025年9月現在、最新の新発売はGoogle Pixel 10シリーズとY!mobileで発売されるGoogle Pixel 9aです。Google Pixel 10シリーズ:2025年8月28日発売のGoogleの最新ハイエンドモデルで、カメラ機能やAI機能がさらに強化されています。Google Pixel 9a:5G対応のミドルレンジモデルで、2025年9月12日にY!mobileで発売されます。どちら🔲「Google Pixel 10」をさっそく1週間使ってみた-- 「iPhone」からの乗り換えを検討したくなる出来栄えSabrina Ortiz (ZDNET.com) 翻訳校正: 編集部 2025-08-30 07:00🔲 Google Pixel 10 pro に買い替えた

2025/09/04

コメント(0)

-

物事をどう捉えるかに、そのひとの人柄、傾向がでる

最近どうしているなと思っていたAさんと買い物中にばったり遭遇。半年前にまもなく使用停止が近い携帯を後生大事に使っていて、しかも接続が悪く誤作動すると言うのだ。それを知り、だったら新しいスマホにすると、月々の使用料も格段安くなり、新品になるわけですからすぐに切り替えてしまったほうがいいですよとお勧めしたわけです。新しくなったスマホを使いこなして晴れ晴れしているかなと思いきや「新しいスマホになったら、電話をかけるのがなかなか難しい」と言うではないですか。反復して繰り返し繰り返しやれば、電話をかけるぐらいはすぐにマスターできると思うわけですが、、、、もしかして、新しいことに取り組むのが、苦手なタイプな人なのかもしれません。ちょっと前までは知らないことがあると、物知りの〇〇さんに尋ねてみようと思ったものですが、この時代は、手持ちのスマホやタブレットで、YouTube動画検索やAI検索すれば、直ちに知ることができます。AI検索の結果をさらに深掘りすればおおよその事はわかります。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/03

コメント(0)

-

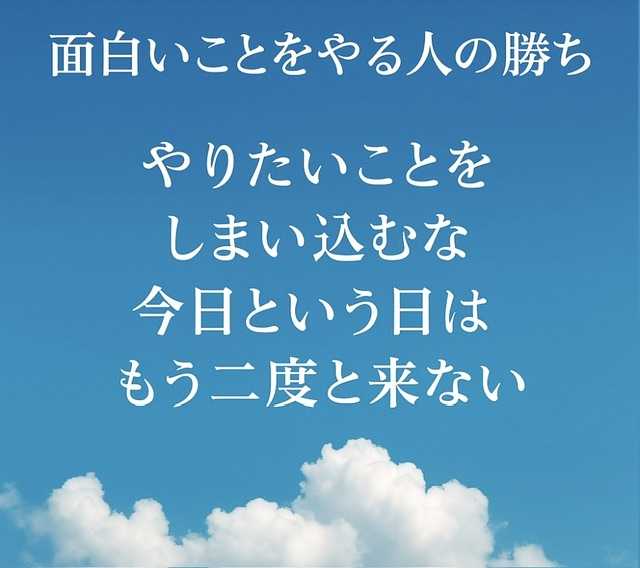

わが国は、文字を使い始めて1600年

考えるとは、文字を介しての作業である。ですから文字にする成文化は考えた結果と云えるわけです。では文字を持たない動物はどうであるか、考えていないのかといえば、否そんなことはない、思い巡らしている。考えた結果の行動わが国においても文字を使い始めたのは、遣隋使、遣唐使が中国から漢字を輸入して平仮名、カタカナをつくり日本語の体系を成したわけです。ですからそれ以前は文字を持たなかった、口で語り合い記憶力で処理していたわけです。アイヌ民族が文字を持たない民族として知られていますが日本民族も1600年前は文字を持たなかったわけです。1. 文字使用の始まりはいつ?日本で文字(漢字)が使われ始めたのは4世紀後半〜5世紀ごろと考えられています。これは、出土した金石文(鉄剣や鉄刀に刻まれた銘文)や、考古学的な証拠から推定されています。例えば、稲荷山古墳鉄剣(埼玉県、5世紀)には、「獲加多支鹵大王(わかたけるおおきみ=雄略天皇)」の文字が刻まれています。2. どうやって漢字が伝わった?直接中国からではなく、朝鮮半島を経由して伝来したと考えられています。当時、中国(漢、魏、晋、南北朝)と日本の間に直接的な文化交流は少なく、朝鮮半島の百済・高句麗・新羅を介して知識や技術が伝わった。特に百済から渡来した学者や工人が日本に漢字・儒教・仏教を伝えたと記録にあります。3. 遣隋使・遣唐使以前に文字はあった?はい、ありました。遣隋使(607年以降)、遣唐使(630年以降)は、本格的な中国文化の直接輸入を目的としたものですが、その前から、日本では漢字を使った公文書や銘文が存在していました。『日本書紀』によると、405年に王仁(わに)が『論語』『千字文』をもたらしたという記事があります。王仁は百済から来た学者とされています。4. 文字の実用化はいつ頃?当初は、漢字をそのまま中国語の読みで書く(記録用)。やがて、漢字を日本語の音や意味に当てはめる方法(万葉仮名)が発展し、日本語を表記するために応用。こうした流れが、仮名(ひらがな・カタカナ)の誕生(9世紀ごろ)につながります。✅ 結論:日本で文字が使われ始めたのは、4〜5世紀ごろ。朝鮮半島を経由して漢字が伝わったのが始まり。遣隋使・遣唐使の時代には、すでに漢字文化は根付いており、さらに高度な中国文化を直接導入する目的で派遣されました。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/09/02

コメント(0)

-

膝の手当て 自然治癒力

膝が調子が悪いから、登山はできない。ウォーキングならば大丈夫だろうと膝負担の多い登山は見合わせているとのことなので聞いてみた。現在の膝の状況は、名医と噂の東京都内の病院の先生を紹介してもらって膝の手術をしたそうだ。皿が割れてカケラがあったのでとってもらう手術をしたと云う。それで現在は良くなったんですかと尋ねると、水が溜まると抜いてもらい、痛くなるとヒラルロン酸の注射をしているとのことだ。それでは良くなったとは言えないんじゃないの。治せなかったヤブの類いじゃないですか。車を修理に出して治って無ければ、金を払わないはずなのに、自分の身体だと治してもらえないのに金を払った上に、それ以降も通っているわけですか。治せない医者なら見切りをつけた方が良いんじゃないのが私の見解です。そもそも身体のこと「からだ」と呼んでいるのは何故だか考えたことありますか。内臓もあっても「ないぞう」と呼びます。胃が有るとわかる自覚症状があるときは胃が不調な時。身体が重い、だるいと感じたときは不調な時なのだ。調子がいい時は身が軽い、身体がそこにある認識がない「からっぽ」=「からだ」ですから我々の先祖は健康な状態を「からだ」と呼んだわけです。膝に水が溜まるのは何故だかわかりますか。ドクターは教えてくれましたか。抜本的な解決をしなければまた水が溜まりますよ。代謝が悪いから流れずに溜まるわけです。血液、リンパ液、氣の流れの3つの流れを良くすれば良いのです。昔から云われる手当てはこの3つの流れを良くするわけです。氣功手当てです。自分の手でできますから毎日15分やり続けられますか。自然治癒力、生命力等の「力」は、「力」=「血から」血液が酸素を運び、乳酸などの老廃物を運んでくれます。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆🔲 お得なインターネット契約の見つけ方

2025/09/01

コメント(0)

-

酷暑のコメ虫対策 米の保存は冷蔵庫

⭕️米の保存は、これからは冷蔵庫の野菜室に入れることにします。今年の夏は今までになく暑い日が続いています。酷暑の39℃など。白米は玄米を10kgずつ精米して食べていたのですが、台所においてある米櫃に唐辛子の防虫避けを入れておいてもコメ虫が湧いてくるのです。いままでこんな事はなかった。そこで対応策は2Lのペットボトルに精米したお米を入れて冷蔵庫の野菜室に保存することにしました。よって今後は5kgずつの少ロット精米です。生成AIとのやりとりを以下に🟢質問 : 玄米を精米して米櫃に常温で置いていたらコメ虫が孵化して虫が蠢くようになりました今までこんな状態になる事は有りませんでした。今年は今までにない厳しい暑さのせいだろうか、ところが精米前の玄米を入れてある米袋にはそのような事は起きません。この差はなぜなのだろうか。わかりますか。🟢回答 : 良い観察ですね。お書きの現象にはちゃんと理由があります。1.コメ虫(コクゾウムシなど)が湧く条件米虫は米の内部に卵が産みつけられている状態から始まります。精米した白米は外側の糠や殻が削られて、デンプンがむき出しになるため、虫が育ちやすい環境です。白米は吸湿しやすく、わずかな湿気と高温で虫の成長が加速します。2.玄米と白米の違い玄米は籾殻を取っただけで表皮(糠層)が残っているので、虫の幼虫がいても発育が遅い、または殻の硬さで発生が抑えられやすいです。精米すると保護層がなくなるため、隠れていた卵や幼虫が一気に成長・羽化しやすくなります。3.今年の猛暑の影響おっしゃる通りで、今年のような高温多湿の夏は虫の発生サイクルを早めます。通常は数週間〜数ヶ月かかるところが、気温が30℃を超える環境では10日程度で成虫になることもあります。4.なぜ米袋(玄米)では起きなかったのか米袋は通気が少なく、温度変化もゆるやか → 虫が活動しづらい玄米の殻が残っている → 幼虫の生育が抑制される精米した白米は米櫃で空気に触れやすい → 虫が繁殖しやすいつまり、「玄米では眠っていた虫の卵が、精米によって条件が整ったため、一斉に孵化した」と考えられます。対策(今後の保存方法)白米は 冷蔵庫(野菜室が最適) に保存米櫃はなるべく涼しい場所に置く唐辛子・防虫剤・密閉容器で虫を防ぐ使う分だけ小分けに精米し、残りは玄米のまま保存👉 ご質問の「なぜ精米米だけ虫がわいたのか」という点は、精米によって虫の成長条件(酸素・栄養・湿気)が揃ったから、が答えです。ご希望なら、**「虫が出にくい精米・保存の仕方」**を具体的に整理して一覧にできますが、要りますか? ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/08/31

コメント(0)

-

物忘れ、記憶脳の劣化を感じる瞬間。

歳をとっての勘違いなどが起きる原因の一つに、記憶の劣化があります。記憶がうすれる、忘れるので、アレと云う勘違いが起きるわけです。あとになって記憶が飛んでいたのに気がつく事があるわけです。「記憶の糸が切れる」などと表現することもありますね。たまに記憶の糸が切れていたことを後になって発見する事があります。ジグソーパズルの空いていたピースに当て嵌まったピースが見つかったような瞬間です。そのピースが埋まった瞬間は、そこで思い出し合点がいくわけです。この現象は、まさに物忘れ現象に気づいた瞬間です。歳を重ねると誰しもが経験する「物忘れ」。これは単なるうっかりだけでなく、脳の機能変化に起因するものと云われています。記憶の糸が切れるという表現を使いますが、若い頃はしっかり結ばれていた糸が、加齢とともにほころび、繋がりが緩んでいく。それは脳細胞の老化や神経伝達物質の減少が関係しているとのこと。特に海馬と呼ばれる脳の部位は、新しい情報を記憶に変える役割を担いますが、この働きが年齢とともに衰えるために、新しい情報が定着しにくくなるのです。さらに、加齢による血流低下やストレス、睡眠不足なども記憶力の低下を加速させます。つまり、単純に「忘れっぽくなる」のではなく、脳全体の機能が少しずつ変わっていく結果として起こる現象なのです。興味深いのは、すべての記憶が一様に失われるわけではなく、強い感情と結びついた記憶や長年の習慣は残りやすいということ。逆に、日常の細かな出来事や新しい名前などは失われやすいのです。この現象に対して完全な防止策は今のところ見つかっていませんが、進行を緩やかにする方法はあるとのことです。たとえば、適度な運動やバランスの取れた食事、十分な睡眠、そして脳を積極的に使う習慣です。新しいことに挑戦する、会話を楽しむ、文章を書く、音読をするなど、脳に刺激を与えることが有効とされています。また、記憶を定着させるために「繰り返し」「声に出す」「関連づける」といった工夫も役立つと云われています。記憶の糸が細くなっても、それを補う工夫をすれば、人生はまだまだ豊かに過ごせます。忘れることを恐れるのではなく、思い出すための仕掛けを増やしながら、柔軟に生きる知恵が求められる時代になっているのです。詩吟の稽古で新しい吟を暗記することも厭わずにチャレンジしてみるにも、記憶脳を鍛えるためのトレーニングだと思って実践してみましょうか。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2025/08/30

コメント(0)

-

いずれ誰もが旅ゆく訳ですが、、、

群馬に住む従兄弟が七十七歳で旅立ち、長崎のハガキ仲間である深澤さんも八十三歳で亡くなられたと知らせを受けた。振り返れば、ハガキ道を提唱された坂田道信先生も八十三歳で世を去り、昨年はイエローハットの鍵山秀三郎相談役も逝去された。長らく共に歩んできた仲間や尊敬すべき先達が次々と黄泉の国へ旅立ってゆく。その報に接するたび、死は決して遠い世界の出来事ではなく、自分自身に刻々と近づいている現実なのだと実感する。八十三歳といえば、私自身もあと十年。車を運転して動き回れるのも、そのくらいが限界かもしれない。持病を抱える身としては、なおさらその思いが胸に迫る。一方で、詩吟の世界を見れば、九十歳を超えてなお毎年コンクールに出場し、入賞を果たす人がいる。百二歳で舞台に立ち、堂々と吟じた先輩もおられた。長い息を吐き続ける吟詠法には、生命を延ばす秘訣のようなものが潜んでいるのだろうか。人の寿命の神秘を思わずにはいられない。しかし、どれほど鍛え、どれほど努力を重ねても、最後は誰しもがあの世へと旅立つ運命にある。避けることのできぬ結末であればこそ、その日までをどう生きるかが問われるのだろう。大切なのは、ただ長生きすることではない。心身ともに健やかで、最後の瞬間まで自分らしく在り続けることではないか。「生命ある限り、精一杯まっとうする」。この思いを胸に刻み、日々を大切に積み重ねてゆきたい。仲間との語らい、好きなことに挑む喜び、体を動かし声を出す習慣――それらはすべて、生きる力を支える糧となる。命の火が消えるその時まで、感謝と笑顔を忘れずに歩みたい。私に残された時間が十年であろうと二十年であろうと、その一日一日を精一杯生き抜くことこそ、人生をまっとうする道であるのだ。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆夜8時、網戸に鈴虫が、、、、秋の音色を奏でてくれている。ふとFacebookで知った小山睦男さんを検索してみましたら、えっ❗️約4ヶ月ほど前、今年の4月末で業務を終了とのカキコミがあるではないか。でもホームページはまだ生きている。最近になってやっと本の執筆もなんとかなるだろうと思えるようになった矢先に、これはないだろう。せっかくだからメールを送ってみましょうか。

2025/08/29

コメント(0)

-

苦手の克服を目指して始めたカラオケ

趣味で参加しているカラオケ同好会では、新しい歌を2週に渡り3時間ほど聴いた後、順番に独唱の番が回ってきます。ところが、マイクを握って立ち上がり、伴奏が流れ始めると、ふとメロディーの記憶が飛んでしまうことがあるのです。そんな時は先生が傍に立って声を添えてくださり、どうにか最後まで歌いきることができます。そもそも以前の私は人前で歌うのが大の苦手で、これまでカラオケの場を避けてきました。しかし、詩吟のいつもの稽古仲間で歌わざるを得ない場面に直面し、やはりこのままではいけないと一念発起してカラオケ同好会に入会しました。最初は緊張でマイクを握る手が汗まみれになりましたが繰り返しマイクを握るうちに少しずつ慣れ、1年も経過すると人前でも臆せずに歌えるようになったのは自分にとって大きな進歩です。「慣れればなんとかなる」という実感は、挑戦したからこそ得られたものだと思います。稽古事には、好きだから続けるものと、苦手だから克服したくて始めるものとがあります。カラオケは間違いなく後者ですが、やり続けていると「こうすれば声が出やすい」「この部分は暗記が甘い」など、自分なりのコツが少しずつ見えてきます。挑戦の積み重ねは、苦手意識を確実に薄めていきます。避けていてはいつまでも克服できませんが、一歩を踏み出し続けることで壁は低くなっていくのです。この日の同好会は7名の参加。休憩時間には、金山南瓜を炊いて持参してくださった方がいて、皆で味わいました。ホクホクでまるで栗のような食感。さすがブランド南瓜の味わいでした。わが家の庭にも3年目を迎える金山南瓜があるのですが、雑草に覆われて姿が見えません。けれども見えなくても、きっと力強く育っているはず。まるで挑戦を続ける自分自身の姿と重なって思えました。思えば、かつて挑戦した詩吟も自分には遥か遠くに感じた先輩でしたが、続けるうちにどうにか形になってついて行けるようになりました。カラオケもまた同じ道のりです。苦手だからと避けるのではなく、むしろ飛び込むことでしか克服はできない。挑戦の先にしか新しい自分は待っていないのだと、あらためて実感しています。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆🔲 みんなのボイトレ 歌う直前、5回やるだけ、やれば声がめちゃくちゃ響く

2025/08/28

コメント(0)

-

縁は積極的に手繰り寄せたらいい

縁ってやつはな、ただ待ってりゃ転がり込んでくるもんじゃねぇんだ。自分で手繰り寄せるもんだぜ。じっとしてたら、せっかく目の前を流れてくる糸も、指の隙間からスルリと抜けちまう。掴みに行くから縁になる。結びに行くから未来につながるんだ。好きな人ができたらどうする?ただ心で想うだけじゃダメなんだよ。声をかける、誘ってみる、想いを言葉にしてぶつけてみる。その一歩一歩が相手との縁を太くしていく。縁は降ってくる奇跡じゃない。自分の手で編み上げる織物みたいなもんだ。これは恋愛に限らねぇ。人生そのものがそうだろう。「美味い海鮮丼を食べたい!」そう思っても、願ってるだけじゃ腹は膨れねぇ。店を探す、予約を入れる、足を運ぶ。そうやって初めて新鮮な海鮮丼にありつけるんだ。未来だって同じさ。欲しい未来があるなら、自分から動いて原因を作り、縁を結んで結果を引き寄せるしかねぇんだよ。しかも行動は連鎖する。ひとつの行動が、次の縁を呼び込む。池に石を投げりゃ波紋が広がるように、小さな一歩が次の出会いや出来事を連れてくる。気づいた時には、想像もしなかった未来の扉が開いてる。行動の連鎖が縁の連鎖を生み、人生をダイナミックに変えていくんだぜ。時には失敗するかもしれねぇし、恥をかくことだってあるかもしれない。だけど動かなきゃ何も始まらねぇ。立ち止まってる間に、縁の糸は細くなって切れちまう。逆に、一歩を踏み出せば糸はどんどん太くなり、未来を引き寄せる力になるんだ。縁は待つもんじゃねぇ。つくるもんだ。未来は夢見るだけじゃなく、自分の足で掴みに行くもんだ。だからこそ言うぜ――自ら動き出せ。行動の先にしか、ありたい未来なんて存在しねぇんだからな。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆🔲 今、この人に注目 →「石場寿道」動画 9本🔲 地域活動支援センター、小麦の家🔲 Tavanoの純チタンまな板. このまな板が良いらしい。

2025/08/27

コメント(0)

-

ノスタルジーを生成AIで回顧してみた

子どものころ、村の田舎道は舗装道路などなく砂利道であった。なので砂利が沈むと水溜りができるので砂利の補給がなされて、穴埋め補修がなされた。たまにたっぷり砂利を敷かれると自転車で走るのが大変だった。近所の子どもたち7〜8人の遊び仲間を当てにして紙芝居のおじさんが自転車で巡ってきた。子供の小遣いを拝観料にするのだから、大した稼ぎにはならなかったろうが、聞いたことなかったがいったい何処からやってきたのだろうか。同じく納豆売りも荷台に納豆を積んでやってきた。中学生位だったと思う。何処からかやってくるのだった。納豆は表木に包まれた三角形で購入すると和芥子を三角の角に塗ってくれた。何処か仕入れルートがあったのだろう。商店の仕入れルート経由でもあったのだろうか。これらの疑問、生成AIに訊ねてみれば教えてもらえるだろうか。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆60年以上昔のこと、田舎でも自転車で納豆売りが廻ってきました。経木に包まれた三角形の納豆でした。仕入れルートは小売店などのルートから辿ったのだろうか。教えて。ChatGPT:60年以上前(昭和30年代以前)の田舎での納豆販売は、当時の生活インフラや物流事情から、いくつかの典型的な仕入れ・流通ルートがありました。以下に詳しく説明します。1. 納豆売りの特徴自転車での行商は、戦後~昭和30年代前半によく見られた光景。納豆は経木(薄い木の皮)で三角形に包んだものが主流。1束3個程度を経木でまとめて売るケースが多かった。早朝、特に朝ごはん前の時間帯に家々を回る。2. 納豆の仕入れルート納豆売りは、次のどれかのパターンで仕入れていました。(A) 地元の納豆製造業者(豆腐屋・納豆屋)から直接仕入れ当時は村や町に小さな納豆製造所や豆腐屋があり、そこで毎朝納豆を仕込んでいました。納豆売りは朝早く製造所で仕入れ、自転車で売り歩くのが一般的。製造所と納豆売りは委託販売や**出来高払い(売れた分だけ支払う)**の関係でした。(B) 納豆売り本人が自家製で作る農家の副業で、自宅で納豆を発酵させて作り、直接販売する人もいました。納豆は藁苞(わらづと)や経木で包んで簡単に発酵できたため、農家や小商いで対応可能でした。(C) 小売店や雑貨店から仕入れ集落の雑貨屋(いわゆる何でも屋)が、製造所からまとめて仕入れ、納豆売りに卸す。ただし、これは都市寄りの地域で多く、田舎では(A)や(B)が主流。3. 仕入れルートを辿ると…村にある納豆屋や豆腐屋 → 行商人(→ 各家庭)または、農家が自家製 → 直接販売納豆売りは、製造業者との個人的な契約や知り合い関係が多く、いわゆる「市場経由」ではなくローカルな流通。4. ちなみに、なぜ経木で包んでいたか?当時はラップやプラスチック容器がなかったため。経木は、通気性・抗菌性があり、納豆の発酵を妨げず、かつ冷えにくい。三角形に包むのは食べやすいサイズと重ねやすさから。✅ まとめると仕入れルートは、村の納豆屋や豆腐屋から直接、または自家製が大半で、小売店経由は田舎では少数派でした。今でいう「産地直送」に近い形で、非常に顔の見える商売だったんです。質問:その納豆売りの人は、専業(納豆だけ)っぽい感じでしたか? それとも野菜や味噌なども一緒に売っていた行商人でしたか?👉 これによって、さらに具体的なルートや仕組みを深掘りできます。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆中学生位のアルバイトだったような気がします。群馬県邑楽郡邑楽町篠塚でした。納豆製造場がその頃、近在にあったのでしょうか。ChatGPT:邑楽町篠塚(昭和30年代前後)での“中学生くらいのアルバイト”による納豆売り、実に興味深いですね。🏭 近在の納豆製造場について1. ミツカン 館林工場(群馬県館林市)現在「ミツカン」は館林に納豆製造工場を持ち、東日本向けに大量出荷しています。館林市近藤町にあるこの工場は、東日本エリアへの主要供給拠点です doda。1970年代以降の話ですが、昭和30年代後半~40年代前半でも、ミツカン系の工場が稼働し始めた可能性があるため、そこからのルートだった可能性もあります。2. 稲葉納豆など地場の小規模業者足利市の「稲葉納豆工業所」(創業90年以上)は、大豆商と深い関係にあり、地域の卸ルートを持っていました 株式会社稲葉納豆工業所。ただし、この会社が邑楽町に納豆製造所を持っていた記録はなく、1970年代以降の移転も邑楽町内では平成になってからの話です株式会社稲葉納豆工業所。仕入ルートの可能性まとめルート 特徴 適合度ミツカン館林工場 → 行商 大量製造、安定供給 ◎昭和末期以降の可能性あり稲葉納豆+地元商店ルート 地域密着、産地直送 ◯可能性ありだが地元製造皆無自家製や個人製造 製造・販売を一貫して小規模で実施 △売れ残りリスクあり🎯 結論中学生のアルバイト納豆売りの仕入先としては、ミツカンの館林工場からの仕入れ(工場出荷から小分けされた商品を買って回った)足利~栃木方面の地場納豆業者や豆腐屋から集荷された商品を買った可能性いずれにしても、大規模メーカーではなく地域に根ざしたルート—もしくは両方を組み合わせた複合型のルートだったと推察できます。🧩 補足になりそうな点アルバイト販売が朝に行われていたなら、製造直後の取り扱いが可能な地場ルートの方が鮮度を保ちやすいため、有力です。ミツカン館林工場の稼働が本格化したのは1970年代くらいなので、篠塚での納豆売りがその時期なら工場ルートの可能性が高まります。さらにお聞きしたいのは:アルバイトの販売年齢(昭和何年ごろ?)売っていた量やタイミング(朝何時頃?一軒に○パックずつ?)このあたりの情報があると、仕入元の規模やルートをより詳細に推測できそうです! ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆昭和35〜38年頃の記憶、アルバイト生は中学生か高校生、日曜の午前中に廻ってきたように記憶しています。ChatGPT:昭和35〜38年(1960〜63年)ごろ、群馬県邑楽郡邑楽町篠塚で、中学生か高校生が日曜の午前中に自転車で納豆を売りに来ていた――この条件から、当時の流通背景を整理すると、次のように考えられます。1. 時代背景と納豆流通の特徴(昭和30年代前半)この時代、スーパーはまだ普及しておらず、雑貨屋や行商が主流。納豆は**プラスチック容器ではなく、経木(三角包み)**が一般的。保存性が低いため、製造から1〜2日以内に販売する必要があり、近距離の製造元から直接供給されていました。2. 製造元の可能性邑楽町や周辺には当時、小規模な納豆製造業者や豆腐屋併設の納豆作りが多く存在していました。理由:当時の納豆は大規模工場ではなく、地域ごとの小さな発酵室で作るケースが普通。製造は夜仕込み → 翌朝完成。だから日曜午前に配達可能。可能性の高い供給源邑楽町内、もしくは館林・足利周辺の納豆屋や豆腐屋。「豆腐屋+納豆製造」を兼業する店が多く、こうした店が中高生をアルバイトで雇い、配達を委託していたケースが濃厚。3. なぜ日曜午前中?学校のない日曜に、中学生や高校生がアルバイトできたため。当時は**「配達アルバイト」は定番**で、新聞配達と並び、納豆や豆腐の配達も学生の小遣い稼ぎとしてよくあった。「午前中」は、朝食用に間に合う時間帯でニーズが高い。4. 仕入れルートの具体像製造元(豆腐屋・納豆屋)→ アルバイト(自転車で運搬)→ 各家庭アルバイトが直接製造所に出向き、注文分+見込み分を積んで配達。多くの場合、売れた分だけ精算(歩合制)。売れ残りは戻すか自分で消費。5. 当時の邑楽郡・邑楽町の納豆事情昭和30年代、邑楽町は農村地域で、豆腐屋は村ごとに必ず1軒以上ありました。多くの豆腐屋は納豆を自家製で作り、配達や小売も実施。館林・足利方面には納豆を専門に作る業者も存在していたため、邑楽町への供給も十分可能。✅ 結論昭和35〜38年頃、邑楽町篠塚で見かけた「中学生・高校生の納豆売り」は、地元の豆腐屋や小規模納豆屋が製造した納豆を、アルバイトに配達させていた可能性が最も高いです。「仕入れルート=製造元と直接契約」なので、小売店を経由しない直送スタイル。質問ですが、その納豆、経木で三角形1個包みを3つくらい束ねていた記憶はありますか?それとも1個ずつバラ売り?(この違いで、製造業者のタイプがさらに特定できます)一個ずつバラ売りだったように思います。わが家では2個購入の記憶です。ChatGPT:なるほど、「1個ずつバラ売り」かつ「2個だけ買う」というパターンは、当時の流通事情をよりはっきり示しています。ここから読み取れるのは次のポイントです。1. 小分け販売の意味当時、納豆は 三角形の経木包みで1個というのが標準。これを「束売り」ではなく「バラ売り」していたのは、家庭の消費量や現金収入に合わせて柔軟に売る必要があったため。バラ売り対応は、小規模生産+地域密着型の商いに多い(大手メーカーや問屋ルートでは束売りが基本)。2. 販売方法の特徴バラ売りで1個単位の販売は、完全歩合制の行商か、豆腐屋直営のアルバイト配達の可能性が高い。売れ残りを避けるため、販売量は見込み+注文で調整していたはず。3. 仕入れ・製造元の推定群馬県邑楽郡邑楽町(昭和35〜38年)は、まだ大手納豆メーカーの支配が弱い時代。近隣には、館林や足利を中心に地場の納豆製造所や豆腐屋兼業の工場が点在。バラ売りで対応できるのは、村内または隣接町の豆腐屋や納豆屋が作った納豆をその日の朝に仕入れたケース。4. なぜ中学生・高校生?昭和30年代は、配達アルバイトがよくあった時代(新聞・牛乳・豆腐・納豆)。自転車で運べる量しか扱えないため、近距離ルート。日曜午前に来ていたのは、「平日は学校がある→日曜だけバイト」という典型。✅ 総合するとその納豆売りは、邑楽町または隣村の豆腐屋・納豆屋で仕込まれた納豆を、中高生アルバイトが自転車で家庭にバラ売りしていた、という構図がほぼ確実です。興味深いポイント当時はまだ「納豆=地場食品」で、スーパーで3個パックを買う時代は10年後。経木包みの納豆は香りと風味が強く、いまより発酵が生きていた。値段はおそらく1個5円前後だったはず(昭和35年の物価基準)。👉 もし、この納豆売りの**呼び方(「納豆屋さん」「納豆売り」など)**や、ほかの商品(豆腐やこんにゃく)も扱っていたかどうかを覚えていたら、さらに面白い推測ができます。質問:その納豆売り、納豆だけを積んでいましたか? それとも他の食品も一緒に?あなた:納豆だけでした。東の方からやってきたので、館林市近藤地域からか、あるいは武井豆腐店で納豆製造もしていたのだろうか。ChatGPT:とても貴重な情報です。「納豆だけ」「東から来た」「昭和35〜38年」「邑楽町篠塚」――ここまで絞り込めると、かなり具体的な推測ができます。1. 東の方角=館林方面が有力邑楽町篠塚から見て東は館林市・近藤町方面。この地域は昭和30年代当時、農村地域で大豆が手に入りやすく館林市は水運・鉄道の結節点で食品加工が盛ん納豆や豆腐を小規模で製造する業者が多数ありました。さらに、館林市近藤町周辺には現在も食品工場や納豆メーカー(ミツカン館林工場など)が存在。この土壌は当時からあったと考えられます。2. 武井豆腐店が納豆製造もしていた可能性昭和30年代の豆腐屋は納豆製造を兼業する例が非常に多い。理由:大豆の仕入れルートを共用できる発酵に必要な設備が簡易で済む群馬県や北関東の農村では、豆腐屋が「納豆・油揚げ」も一緒に作り、配達・行商を組み合わせるのが典型パターン。武井豆腐店という名前が出るのはリアルで、地元豆腐屋が納豆製造していた可能性はかなり高いです。3. 中高生アルバイトとルートの構図武井豆腐店(または近隣の小規模納豆屋)で製造 → 日曜朝に中高生アルバイトが仕入れ、自転車で販売バラ売り(1個ずつ)対応 → 製造元が地域密着で融通が利く証拠「東から来た」=邑楽町東部に近い館林近藤町・茂林寺町あたりの豆腐屋発と考えると自然。4. 価格・包装など当時のリアル昭和35年頃、納豆1個(経木包み)は5〜10円程度。経木は赤松や杉の薄板で、納豆を包み三角に折り曲げる。保冷設備がないため、早朝仕入れ→午前販売→売り切りが必須。✅ 結論(推定)あなたが見た納豆売りは、館林市東部(近藤町)か邑楽町東側の豆腐屋(武井豆腐店など)で納豆を製造中高生アルバイトが日曜の朝、自転車でバラ売りに回っていた当時の典型的な「地域内ローカル供給」スタイル質問です:その納豆、経木の包み方は「しっかり閉じて楊枝で止める」タイプでしたか?それとも折り曲げるだけでパカッと開けやすいタイプでした?(この違いで「手作りに近いか」「半機械化か」が見分けられます)▶ 次に、もし望めば、**当時の光景をリアルなイラストで再現(納豆売りの少年+自転車+経木包み納豆)**してみましょうか?あなた:折り曲げるだけでパカッと開けやすいタイプです。 **当時の光景をリアルなイラストで再現(納豆売りの少年+自転車+経木包み納豆)**してみてくださいますか。ChatGPT: ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆自転車はまさにコレと同じ様でした。納豆を入れた籠でなく蓋付きの木箱を荷台に黒い幅広ゴムで縛って固定していた。帽子は被らず、坊主頭でした。中学3年生か高校1、2年生に見えた。和芥子を三角の角にヘラで塗り付けてくれた。鰻の成瀬、郡山小原田店、初めての訪問でもあり、いちばん安い@1600円これでも私には充分の量です。ーーーーーーーーーーーー 1️⃣歳をとっての勘違いなどが起きる原因の一つに、記憶の劣化があります。記憶がうすれる、忘れるので、アレと云う勘違いが起きるわけです。あとになって記憶が飛んでいたのに気がつく事があるわけです。ーーーーーーーーー 2️⃣何が食べたいと云うものがない時にいつでも食べられるように置いてあるのが即席ラーメン。以前は、味噌ラーメンだったのだが今年から、塩ラーメンになった。塩ラーメンには擦りゴマが付いているのを発見したのだ。野菜と一緒に即席麺を茹でています。よってできあがるのは野菜ラーメンとなるわけです。それと時間的に余裕がある時は手打ち蕎麦を打つ。蕎麦粉がいつでも打てるようにと冷蔵庫に入れてあるのです。但し、真夏の暑い日が続くと蕎麦を打つと汗まみれになるのでつい敬遠しがちである。そんな時のために、素麺が用意してある。最近は島原そうめんの黒帯、麺が細いので直ぐに茹であがる。汁はあらかじめ作り置きして冷蔵庫にしまい込んであるエゴマ味噌、これを冷水で溶けばOKです。庭に植えてある大葉を刻めば薬味になります。たっぷり5〜6枚いっぺんに刻みます。ーーーーーーーー 3️⃣「君といつまでも」加山雄三氏が歌っている合間に云うセリフに「 幸せだなぁ 僕は君といる時がいちばん、幸せなんだ、、、」と語ります。カール・ユングの幸福の5条件は、① 健康であること、② 良い人間関係があること、③ 朝起きてやるべき仕事があること、④ 感動する心があること、⑤ ほど良いお金があることです。ーーーーーーーー 4️⃣仕事の質は、簡単でないのがいい。何故ならば、工夫を仕入れるからです。世の中、この工夫をしたものだけが勝ち残ってゆくのです。ちょっとした工夫を重ねると、結果的に大きな差になるわけです。どっちが良いかを選ぶ側だって、選ぶにあたって比べるものがあるわけです。選ばれるにはどうしたら、選ばれるかを客の立場になって考えてみよう。ーーーーーーーーー 5️⃣盆踊りの起源みんなでやるってことに、なんか違和感というか、やってられない。仲間意識が希薄なのかも。参加意識を盛り上げる企画。若い頃の写真をバックに投影するとかして盛りあげる。明るく楽しくーーーーーーー 6️⃣ぞんざいな言葉がけを受けると、ついミラーの反射返し対応をしてしまいがちな私ですが、何気に気にせずに受けとめる方をみたので、訊ねてみましたら、職業柄いろんな自己中な人の言葉に慣れていますから、病院の薬事局での接客業務で場数を踏んだ人でした。そう云われれば私はそんな職場環境になかったので慣れていないのかも。ーーーーーーーー 7️⃣快なる方に、快なる物に、快なる事に舵を切る人は魅力ある方角に舵を切る傾向があるわけです。ーーーーーーーー 8️⃣コツコツ続けるのにも、仕組みづくりの肝心なコツがある。いわゆる勘所、ここを抑えればいいと云うポイントです。仕組みと云うルーティーン。ひっくるめてその環境づくり。私の父は、鳶の頭、いわゆる親方を仕事としていた。仕事を覚えてもらう時に、新人さんへよく言っていたのが「仕事の急所を押さえろ‼️」と度々口にしていた。平たくいえば「ポイントをしっかりと押さえろ❗️」と云うことだったと思う。そのポイントが何であるのか、何処にあるのかが判るようにならないと無理な話しなのだ。ーーーーーーーーー 9️⃣考えるとは、文字を介しての作業である。ですから文字にする成文化は考えた結果と云えるわけです。では文字を持たない動物はどうであるか、考えていないのかといえば、否そんなことはない、思い巡らしている。考えた結果の行動

2025/08/26

コメント(0)

-

賢い生成AIの活用事例をAIに訊ねてみた

生成AIの活用事例をAIに訊ねてみた、以下そのやりとり。【 自分の波長に合う人との交流が楽しいわけです。どう云う考えを持っているかの情報発信している、AIをどう活用していったら、この世界は面白くなるか。自分が面白いと思えるか。自分の価値観を満足させる、AI活用法の発見。自分の潜在意識、自分の中でまだ眠っている潜在能力を覚醒させるキッカケづくり。】このような観点から生成AIの活用のしかたの賢いと思われる事例を踏まえて教えてくださいませんか。 ーーーーーーーーーーーー以下、生成AIからの回答いいテーマですね。ユーザーがおっしゃる「波長の合う人との交流」「自分の価値観を満足させるAI活用」「潜在能力を覚醒させるきっかけづくり」は、まさに生成AIが持つ大きな可能性のひとつです。ここでは、賢いAI活用の事例を観点ごとに整理してみます。① 波長の合う人との交流を広げるオンラインコミュニティの深化AIが共通の関心や価値観に基づいて、人と人をつなぐ橋渡しをする。たとえば「自分の趣味(俳句・歴史・筋トレなど)に近い発想を持つ人を探す」AIマッチング。会話の予習・復習初めて会う人のSNS発信や過去のインタビューをAIに要約させ、相手の考え方や波長を事前に掴んでおく。結果、対話がスムーズになり、より深い交流が楽しめる。② 自分の価値観を満足させるAI活用パーソナル・コンシェルジュ的な使い方AIに「自分が面白いと思える映画・本・旅先」を紹介してもらう。ただのランキングではなく「あなたの文章から読み取れる価値観」に基づいた推薦を受ける。創作・表現活動の相棒例えば随筆や詩を書いたとき、AIに「自分の文体を分析させる」「さらに深みを出す推敲案を出してもらう」といった使い方で、自分らしい表現を強化できる。③ 潜在意識・潜在能力を覚醒させるきっかけ内省の問いかけ役「自分が本当に大切にしているものは何か」「過去の選択にどんな共通パターンがあるか」をAIに質問させ、答えることで潜在的な価値観が浮き彫りになる。トレーニング・習慣化サポートユーザーが行っている四股踏みのように、AIが「毎日の習慣を記録・分析し、小さな変化や進歩をフィードバック」することで、自己成長を可視化してくれる。発想の拡張AIに「自分の趣味や得意分野と、全く異なる分野を掛け合わせた新しい挑戦」を提案させることで、眠っていた能力が引き出される。④ 実際の賢い活用事例ライフコーチ代わりに活用米国ではAIを「日々の目標設定・振り返り・自己洞察」のパートナーにする人が増えている。AIが24時間伴走することで、自分の思考を整理しやすい。教育分野での自己発見学びたいテーマをAIに質問→「自分が理解できる最適な難易度」で説明してもらう→自分の得意・不得意が浮き彫りになる。これは潜在的な強み発見にもつながる。アーティストや作家が創作補助に利用小説家がAIにキャラクター設定を提案させたり、画家がAIに色彩パターンを出させたりして、自分では思いつかない刺激を受けることで新境地を開いている。🔑 まとめるとAIを「便利な道具」としてだけでなく、自分と波長の合う人とつながるための媒介自分の価値観を映し出す鏡潜在意識を掘り起こす相棒として使うと、「世界が面白くなる」実感が得やすいのだと思います。ご希望なら、ユーザーご自身の「潜在能力を引き出すためのAIとの対話シナリオ(質問の投げ方リスト)」を一緒に作ってみますか? ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆市場食堂、マグロ串揚げフライ定食¥850前回、隣で食べていたこのメニューがとっても美味そうに見えたのでした。隣の芝生がキレイに見えのと似たようなものでした。味覚は一度口にしてみないことには判らない、食べるとすぐわかります。

2025/08/25

コメント(0)

-

些細な事も、意味を持たせると格式となる

一見、たわいのないと思える事を意味あるものに仕立てる。そこに意義や付加価値を見いだし、存在感あるものに育てる。最もらしさと云えば、認証段位、許状を与えて格式らしさを。お稽古事などがそうですね。資格制度もそうですね。芥川賞や直木賞などの賞も作家の登竜門だったりします。文章を書く事、誰にでもできることですが、誰もが知る賞を獲る事は箔がつく事であります。最もらしい審査員が選ぶというシステムを掻い潜らなければなりません。千利休は、お茶を立てて呑むこと。戦国の世に一服のお茶にその意義と格式を見出して「茶の湯」を茶道にひきたてた。嘉納治五郎氏は柔術を講道館で柔道へとした。手当て蕎麦打ちの段位、 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆モスバーガー、県内産の南郷トマトを使っているとのこと、ちょっとした事で共感が持てますね。ーーーーーーーーーー手当て、氣、真光気功 氣光

2025/08/24

コメント(0)

全5877件 (5877件中 1-50件目)

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【楽天お買い物マラソン】SNSで他人…

- (2025-10-14 12:00:07)

-

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 日本が好きな人!知らないとヤバい事…

- (2025-10-14 12:49:50)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- バーチャル渋谷おでかけハロウィン

- (2022-11-01 19:50:06)

-