PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

2025.11

2025.10

2025.09

2025.08

2025.07

2025.10

2025.09

2025.08

2025.07

2025.06

2025.05

2025.04

2025.03

2025.05

2025.04

2025.03

Calendar

テーマ: ◆ぷらぷら散歩♪のひととき◆(428)

カテゴリ: 心に浮かんだこと

山の観光地ではそろそろ紅葉の季節になってきた。

例年であれば紅葉めぐりをしているが、今年はコロナ騒ぎの上に年のせいもあり

一向に腰が上がらない。

例年であれば紅葉めぐりをしているが、今年はコロナ騒ぎの上に年のせいもあり

一向に腰が上がらない。

散歩道の色づいた落ち葉に目をやっていると長い自分の影が写っていた。

これはまさしく「あしながおじさん」である。

これはまさしく「あしながおじさん」である。

戦後私が子供のころ玩具など無かったので屋敷内の竹を切ってきて

自分で竹馬を作って乗り回したものである。

写真の影ほどでもないが、10歳あまりの少年が50センチ近い竹馬に乗って

人通りの少ない道路に出ると違った世界に来たみたいな快感を覚えたものである。

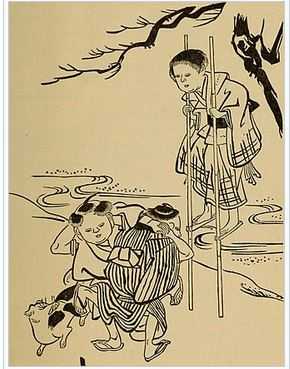

上の絵は江戸時代のものであるが私の記憶にあるのもこのくらいの高さはあった。

竹馬乗りは自転車と同じで慣れてしまえば歩行は意外と易しいが

集中していないと転落することになる。

最初と最後が難しい、降りる時は飛び降りれば出来るが乗る時は片足づつなので大変だ。

大人に支えてもらうか壁を背にして乗り、それからバランスを採って歩き出せばよい。

集中していないと転落することになる。

最初と最後が難しい、降りる時は飛び降りれば出来るが乗る時は片足づつなので大変だ。

大人に支えてもらうか壁を背にして乗り、それからバランスを採って歩き出せばよい。

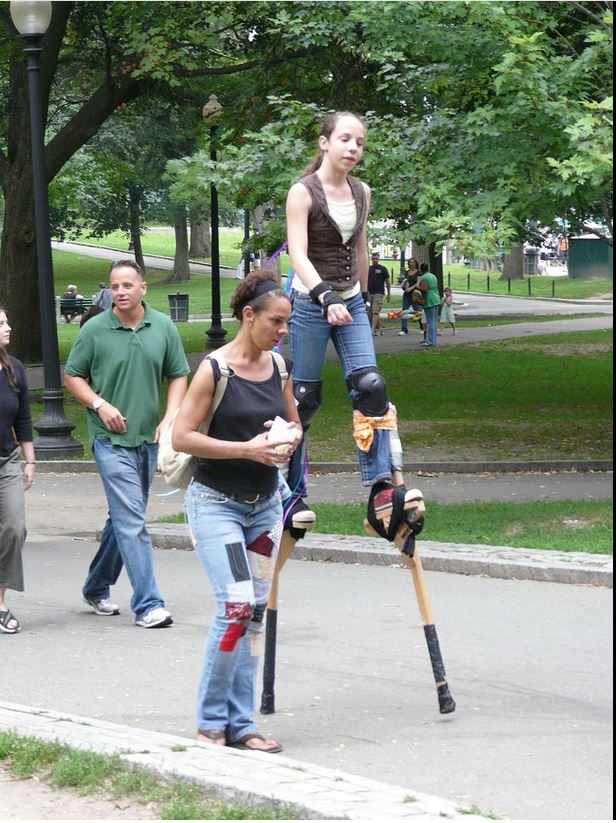

西洋の竹馬乗りはスティルト(stilts)と言って膝下で足に固定する。

この場合手は自由なのでいろいろなことが出来、大道芸にはもってこいである。

したがって 下の写真

のような光景を私も何度か見掛けたことがある。

上野公園当たりの大道芸ではよく見かけるのではなかろうか。

画像検索しても見つからなかったが昭和30年代大阪道頓堀の食い倒れ横丁で

例の宣伝マンが高足で太鼓をたたいていのるのを見た記憶がある。

上野公園当たりの大道芸ではよく見かけるのではなかろうか。

画像検索しても見つからなかったが昭和30年代大阪道頓堀の食い倒れ横丁で

例の宣伝マンが高足で太鼓をたたいていのるのを見た記憶がある。

中国では「竹馬」は日本のようなものではなく、太い竹の頭に鬣(たてがみ)

のような紐をつけ、もう一端を斜めに切って子供がこの竹棒をまたいで引きずり、

馬に乗った気分にさせるものを言うのだそうだ。

そんなことから幼馴染を「竹馬の友」と言う。これは三国志の時代に

二人の武将が幼馴染で一人の少年が乗り捨てた竹馬をもう一人が拾って乗った

ことをさげすんでいる故事から来たものとされている。

二人の武将が幼馴染で一人の少年が乗り捨てた竹馬をもう一人が拾って乗った

ことをさげすんでいる故事から来たものとされている。

日本語の解釈方が素晴らしいと思う。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[心に浮かんだこと] カテゴリの最新記事

-

ゼロ・単数・複数 2020.10.22

-

Daddy-Long-Legs 2020.10.21

-

カナダの土地権利証 (DEED OF LAND) (5) 2020.01.05 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.