PR

フリーページ

おすすめCD

DREAM THEATER

EXTREME

DEF LEPPARD

MR.BIG

METALLICA

MEGADETH

LOSTPROPHETS

HOOBASTANK

TRAPT

FOO FIGHTERS

EAGLES

System Of A Down

ローンの計算方法

橘玲

クレジットカードのしくみ

大切な言葉集

この世界を混乱に導く悪魔のルール

ETF140銘柄チャート画像取得マクロ

エクセルVBAで高速フーリエ変換

株・資産運用

1.株式会社の始まり

2.資産形成の方程式

3.利回りに対する理解

4.単利と複利

5.債券価格

6.キャピタルゲインとインカムゲイン

7.株式投資の投資戦略

8.BS(貸借対照表)とPL(損益計算書)の関係

9.リスクと不確実性について

10.72の法則

11.家賃から物件価格を推定する方法

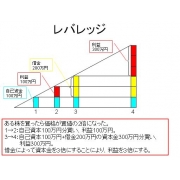

12.レバレッジ

13.ファンダメンタル指標

14.サラリーマンの生涯賃金

15.BPS+EPS×10の有効性

16. 裁定取引 (arbitrage)

fortran90で高速フーリエ変換

カレンダー

DOW 46245.41 +493.1… どらりん0206さん

楽天ラッキーくじ更…

じゃっかすさん

じゃっかすさんまさかの Maryu21さん

自分を愛することは… まりあのじいじさん

キーワードサーチ

「超」発想法 著者:野口悠紀雄 価格:1,680円(税込、送料込) 楽天ブックスで詳細を見る

序論 協調の時代から発想の時代へ

第1部 原理と原則(「超」発想法の基本原則/発想はどのように行なわれるか?)

第2部 敵と陥穽(発想の敵たち/間違った発想法)

第3部 方法と環境(正しい発想法/発想支援環境(1)考え続けよ/発想支援環境(2)対話と討論/パソコンはアイディア製造機/創造性を支える教育と社会)

-----

↓ぼくにとってのポイント

基本5原則

1.発想は、既存のアイディアの組み換えで生じる。模倣なくして創造なし。

2.アイディアの組み換えは、頭の中で行われる。

3.データを頭に詰め込む作業(勉強)がまず必要。

4.環境が発想を左右する。

5.強いモチベーションが必要。

○サルにタイプライターを打たせて創造できるか?

例えば、俳句。五七五の17文字に50音のかなが入るとすると、サルが作りうる(つまりでたらめな組み合わせの総数)は50の17乗とおり。これはほぼ10の29乗。とてもじゃないが、こんな数のものを点検することは不可能。しかし、この中の大部分は無意味な組み合わせである。

人間は、直感力によって無価値なものを排除する能力を持っている。お金と時間が有限である限り、すべての組み合わせを試すことは不可能であり、「無用なものは試みないで捨てる」という直感力が重要になる。

このような直感力とは審美的な感覚である。そしてこれは、成功の記憶によって形成される。

○発想のメカニズム

ある問題について考え続けていたために、偶然の出来事がきっかけとなって大発見(発想)に導かれる。

例:アルキメデスの浮力発見、ニュートンの万有引力、ポアンカレ、ペンローズ、ドイツのば化学者ケクレ

→発想の条件は考え続けること

・アイディアが生み出されるまでの過程は、没頭期、潜伏期、啓示期に分けられる。

○発想から逃げる人々

「発想は独創」という思い込みから、発想に挑戦しようとしない人々がいる。しかし、多くの発想は既存のアイディアの組み換えで生じる(基本5原則の1)。強く必要に迫られて、目的意識を持って情報を収集し(勉強し)、知識を蓄える。そして、いつも問題を考え続けていれば、ふとした拍子に発想が出てくることがある。大切なのは、きっとできると思って挑戦することである。

-----

もっと早くにこの本に出会いたかった。

ここから先は、まったくぼくの私見なのだが、サルにタイプライターを打たせるたとえは、「木切れに風が吹いたら家が出来上がった」というようなことはありえないことを示しているように思う。

ぼくは、基本的に全存在には製作者(設計者)がいると思っている。だから、進化論が「偶然の重なりによって、人類が出現した」と主張することに対して懐疑的である。

これからの「正義」の話をしよう(マイケル・サンデル)の第8章に、最もよい笛をもらうべきなのは誰かという問いがある。アリストテレスの答えは笛を最も上手に吹く人だ。理由は笛がうまく演奏されるために存在するからだ。つまり、笛の製作者がそのような目的で笛を作ったからだ。アリストテレスの目的論的思考は問題解決には欠かせない考え方に思える。すべてを目的からさかのぼって考える。あるべき姿は何なのか。そのためにはどうなっていなければならないのか。目的がなければ、どちらの方向に推論していけばいいのかわからなくなる。すべての存在に目的を見出す。なぜこれがここにあるのか。それには必ず理由と目的があるはずである、とぼくは思う。

-

サトシ・ナカモトはだれだ? 世界を変え… 2025年10月26日

-

日本人拉致 2025年08月13日

-

最高の老後 「死ぬまで元気」を実現する5… 2025年07月12日