2021年03月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

3/24の日記 真空管アンプを作ってみた! Part8

今回作ったアンプは負帰還を掛けていない。そのままナマの音だ。実はNFBを6dBかける予定で配線したがダミーで付けたセメント抵抗が唸りながら発熱していたので諦めた。スタガー比をなんとかすればよかったのかもしれないが面倒くさいので諦めてしまった。ビーム管接続のPPではダンピングファクターが極端に小さくなるのは知ってのとおりだ。出来れば古典的な設計のバスレフ型スピーカーが相性の点で良さそうに思えるが当方が持っているのはダブルバスレフとバックロードホーンという、アンプ泣かせのSPシステムしか持ち合わせがない。音の相性からとりあえずバックロードホーンをチョイス。では早速鳴らしてみよう。選択した音源はコチラDREAM THEATERの初期の名盤だ。音質も良い。では早速聴いてみよう。灯が入るといい感じになる。これが真空管式アンプの醍醐味だ。で、問題の音質だが... (´・ω・`) <ん?想像していた音質とは大分違う。6V6GTの互換管という先入観かもしれないがまったりマッシブな音質だ。もっと軽快で元気の良い音を想像していただけにちょっと肩透かしを食らった感じだ。実はコッソリ6Н2Пの民生互換管しかも高信頼管である6N2P-EVを購入してあったので交換してみた。ダークグレーのプレートが6Н2П、シルバーのプレートが6N2P-EV差し替えてみると違いは歴然。一気に音が前面にガンガン出てくるようになった。バックロードホーンとも相性バッチリだ。当分はこの組み合わせで様々な音楽を(と言いながらマニアックなものしか聴かないがw)聴きまくってみようと思う。如何だってでしょうか。長きに渡り読んでくれた方々有難うございます。真空管アンプいいでっせ。今度パワーアンプ卒業記念作品を作るので期待して待っててね。 (´・ω・`) <いつになるかわからないけどね...

2021.03.24

コメント(2)

-

3/22の日記 真空管アンプを作ってみた! Part7

電源を入れる前にやるべきことをまとめておこう。1.誤配線がないかを実体配線図と比較照合し、確認する。2.導線くずが無い事を、シャーシをひっくり返したり揺すったりして確認する。3.半田漏れがないか、素子を揺すったり目視で確認する。4.適切な値のヒューズが取り付けられていることを確認する。5.SP端子に8.2Ωのセメント抵抗をセットする。真空管はまだ挿入しないでおく。また結束バンドで配線を固定したくなるが万が一誤配線があると、やるせない気分になるので動作チェック後のお楽しみに取っておこう。まず電源を投入して異臭や発信音、煙が出る等の異常がないか素早く確認する。その後、ヒーター電圧とB電源を確認する。B電源は高めに出るはずだ。素早くメモしておこう。そして電源を一度切ったらいよいよ真空管の登場だ^^MT管の場合、ピンが真っ直ぐになっていない場合がある。今回買った6Н2Пと6Н3Пはもれなくぐにゃりと曲がっていたw真空管を様々な方向から見て、どの位置で見てもピンが曲がっていないか確認しよう。万が一曲がっていたらラジオペンチで曲げて修正する。難なく真空管がセット出来たらいよいよ電源投入となる。先程と同様に、異音、異臭、煙が出ていない事を確認し問題なければヒーター電圧、B電源の各段の電圧をチェックする。設計時と5%以内の電圧に入っていればとりあえず音は出る。あまりにかけ離れていたら、その電圧をメモに取り早々に電源をOFFにする。B電源の抵抗値を変更しなければならない場合もあるので実測電圧から実際の電流値を算出し、その電流値を元に抵抗値を逆算する。抵抗はドンピシャの値を買うよりパラで使うことを前提に、その前後の抵抗を買っておけば安心だ。例:算出して出てきた抵抗値が3,450Ωだとする。近似値だと3.3Kオームを使うことになるがそれを止めて5.6KΩと8.2KΩ/9.1KΩ/10KΩを購入し、それぞれパラにして3.3KΩ/3.4KΩ/3.5KΩを得る、という方法。お金はかかるがその都度買い足すより便利だ。B電源が設計値と変わらなくても注意することがある。スピーカー端子に取り付けた抵抗が熱くなっていたら発振している可能性がある。発振の原因を探っておこう。またこの抵抗をテスターで測定し(AC電圧に設定)一定の電圧があればハムが出ている可能性がある。AC線とシグナル線が接近していないか確認しよう。異常がなければいよいよスピーカーと接続という事となる。胸が高まる瞬間だ。Part8に続く

2021.03.22

コメント(0)

-

3/20の日記 真空管アンプを作ってみた! Part6

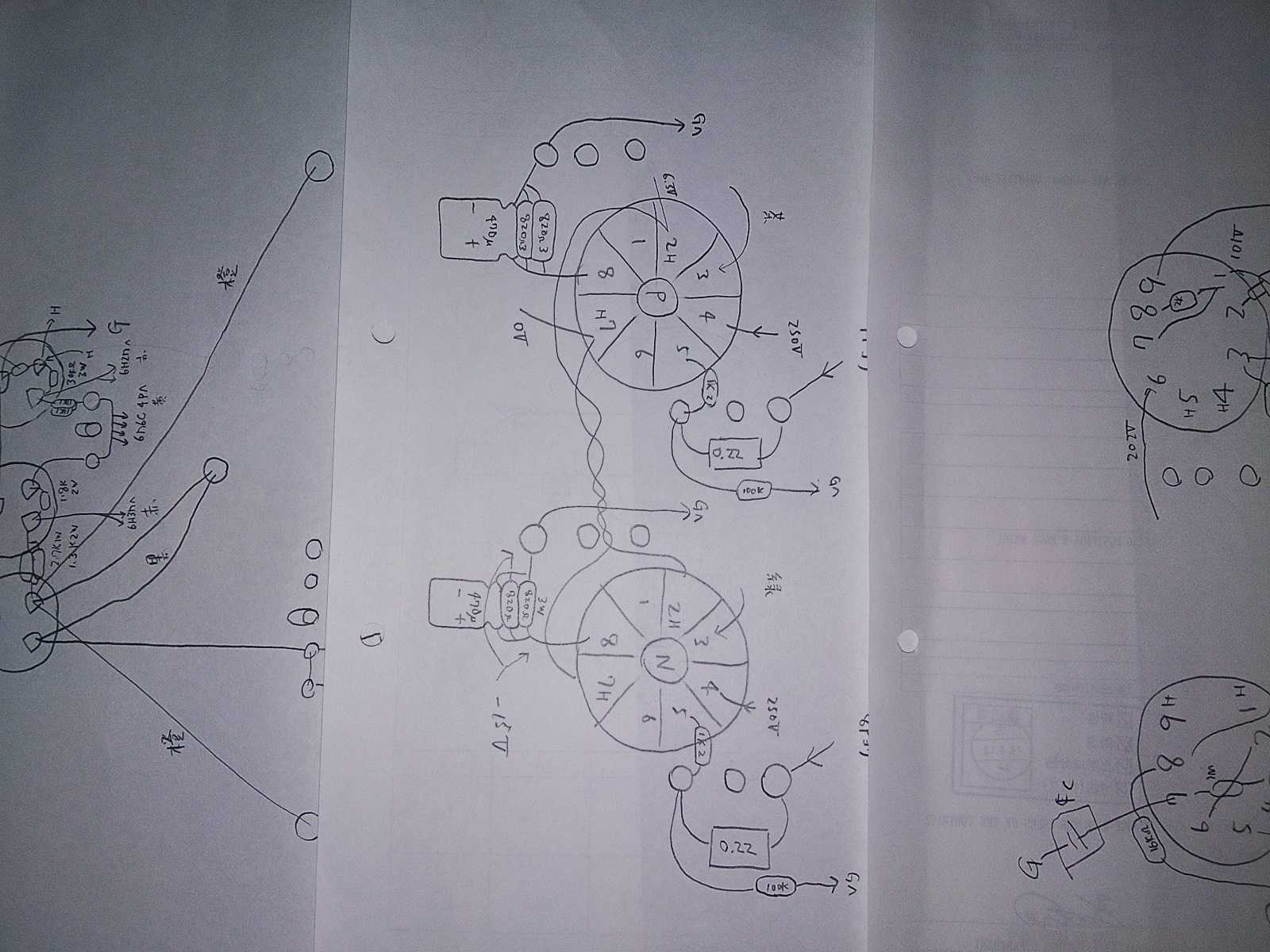

では早速結線していこう...となる前に、必ず行わなければならない事がある。実体配線図を書く事だ。これを怠ると回路図と実際の配線状態を常に考えながら配線しなければならない。後から「こうすれば良かった」「ああすれば良かった」と必ず後悔することになる。そもそも実体配線図が無いと間違いの元だ。しかしその実体配線図が間違っているとそれはそれでとんでもないことになる。慎重にシャーペン等消せる筆記具で書いていこう。こんな感じで書けばいい。他人に見せるものではないし自分がわかればよいだけの話なので臆せずに書いてみよう。この例のように「入力~初段」「初段~位相反転段」「出力段」「電源A/B」と分けて書くと分かりやすい。この場合気をつけなければならないのは「どの実体配線図にも書かれていない配線が生じてしまう事」だろう。取り合い部は抜けの無い様に注意したい。実体配線図を元に配線をしていこう。一般的に言われている通り、AC線はキッチリ撚っておく事が肝要だ。シグナル線との見分けも付きやすくなり、ハムも軽減されて良いこと尽くめだ。アースはいわゆる「一点アース」にしてある。錫メッキの単線を真横に這わせて、それをアンプ中央の未塗装部分に接地してある。実体配線図と実際の配線に違いがなければ普通は問題なく作動するはずだが、その前にシャーシを引っくり返して短絡させるような導線だったり半田クズをしっかりと取り除いておこう。また素子をつまんで揺らしてみることをお勧めしたい。グラグラするものはひょっとして半田がしっかり回っていない可能性がある。 (´・ω・`) <実は私やらかしてしまいました...セメント3wの8.2Ωをスピーカー端子にセットし、ヒューズをセットすれば、いよいよ動作試験だ。続くまさかとは思うがテスター無しでアンプを作るなどは論外だ。デジタル/アナログマルチメーターは必須と言って良い。出来れば対応速度の早い機種が良い。間違っても安物を買ってはいけない。良いものを買えば長く使える。デジタル式とアナログ式があるが好みで選んで構わない。すぐに反応するのはアナログ式だがなんとなく雑に使うと壊れそうなのでw私自身はデジタル派だ。今使っているテスターがしっくりこないのであれば買い換えるのも一つの手だろう。

2021.03.20

コメント(0)

-

3/18の日記 真空管アンプを作ってみた! Part5

そうです。足りないのは「シャーシ」です。でもこれは計算済み。部品を購入してから、その寸法を測ってちょうどよい大きさのものを作ってもらう算段だった。シャーシ部品の寸法を測るのは職業柄問題ない。設計もJW-CADが使えるので問題ない。実際に製造してもらう会社は決まっているのでこちらも問題ない。部品寸法を測って、シャーシの設計をするのは楽しい。時間を忘れてしまう。部品が一旦は数値と図形に置き換わるがそれが組み上がった時の喜びはどのような感じなのだろう。想像するだけでワクワクする。色はトランス類と同じ半艶の黒にした。一時はトランス類も一緒に塗装してもらおうと考えたがマスキングするのは面倒だしお金もかかるので無難な方向で考えた。出来上がったシャーシに仮組みしたら問題発生。ブロックコンデンサが干渉して取り付かない。仕方ないので締め付け部分を切り取って太めの結束バンドで締めることにした。こんな感じになりました。ブロックコンデンサの干渉が玉に瑕だがまぁこんなものだろう。それにしても出力トランスはお粗末だ。本当にまともな音が出るのかと疑ってしまうレベルだ。でも販売され続けているのだから値段相応の音は少なくともするのだろう。いよいよ内部結線に入るとしよう。Part6に続く。

2021.03.18

コメント(0)

-

3/16の日記 真空管アンプを作ってみた! Part4

では早速パーツを購入することにしよう。やはり電子部品と言えば今も昔もアキハバラ!という訳で秋葉原に行ってきました。主要な部品といえばなんと言ってもトランス類。これらはすべて「ゼネラルトランス販売」謹製のトランス類を使用する事が決まっている。安くて性能が良いトランスはココに限る。今回使用するのは以下のトランス類。出力トランス:PMF-12P-8K電源トランス:PMC-180Mチョークトランス:PMC-518H最終的にこれらを購入したわけだが出力トランスは価格は倍するがPMF-25Pにすればよかったと後悔している。PMF-12P-8Kでは見た目があまりにみずぼらしい。チョークコイルと同じ大きさで小さすぎる。まぁ買う前から分かってはいたが実際見るとショボ~ンとなってしまう。お財布の中身と相談しながら判断しよう。尚、理論上ではコアボリュームが小さくてもプッシュプルだと可聴帯域にはさして問題はない(はず^^;)。トランスに次いで音質の重要なファクターとなるカップリングコンデンサー(0.22μF/630V 400VでもOK)だが今回はドイツ・ムンドルフ社製のM-Capを使用した。コチラを参照。本当はASC(アメリカンシズキ)を使いたかったのだが探しても見つからず、仕方なくコレに行き着いた、という感じだ。何故数あるコンデンサからあえてコレにしたかというと (´・ω・`) <なんとなく...という事ですw電源部に使用するブロックコンデンサはユニコンという会社のオーディオ用を3本購入した。2本で事足りるが、なんとなく買っちゃいました。その他小部品はマルツ秋葉原本店に行けば全て揃う。なければ他の店を当たってみよう。ただマルツになければ、他の店に行っても無い可能性が高い。購入したパーツ達以前、車で秋葉原まで行ったんだけどその時に払った駐車場台がとんでもない金額だった事を思い出しリュックサック一個でなんとか入るだろうと鼻息荒く上京したけど帰りはしんどかった。先程出力トランスの話しをしたけどアレを買ってたらリュックサック破れてたなwwwさて部品も揃ったし、製作開始!と思ったら重要なことを忘れてましたwPart5に続く。 (´・ω・`) <相変わらず引っ張るなぁ~

2021.03.16

コメント(0)

-

3/14の日記 真空管アンプを作ってみた! Part3

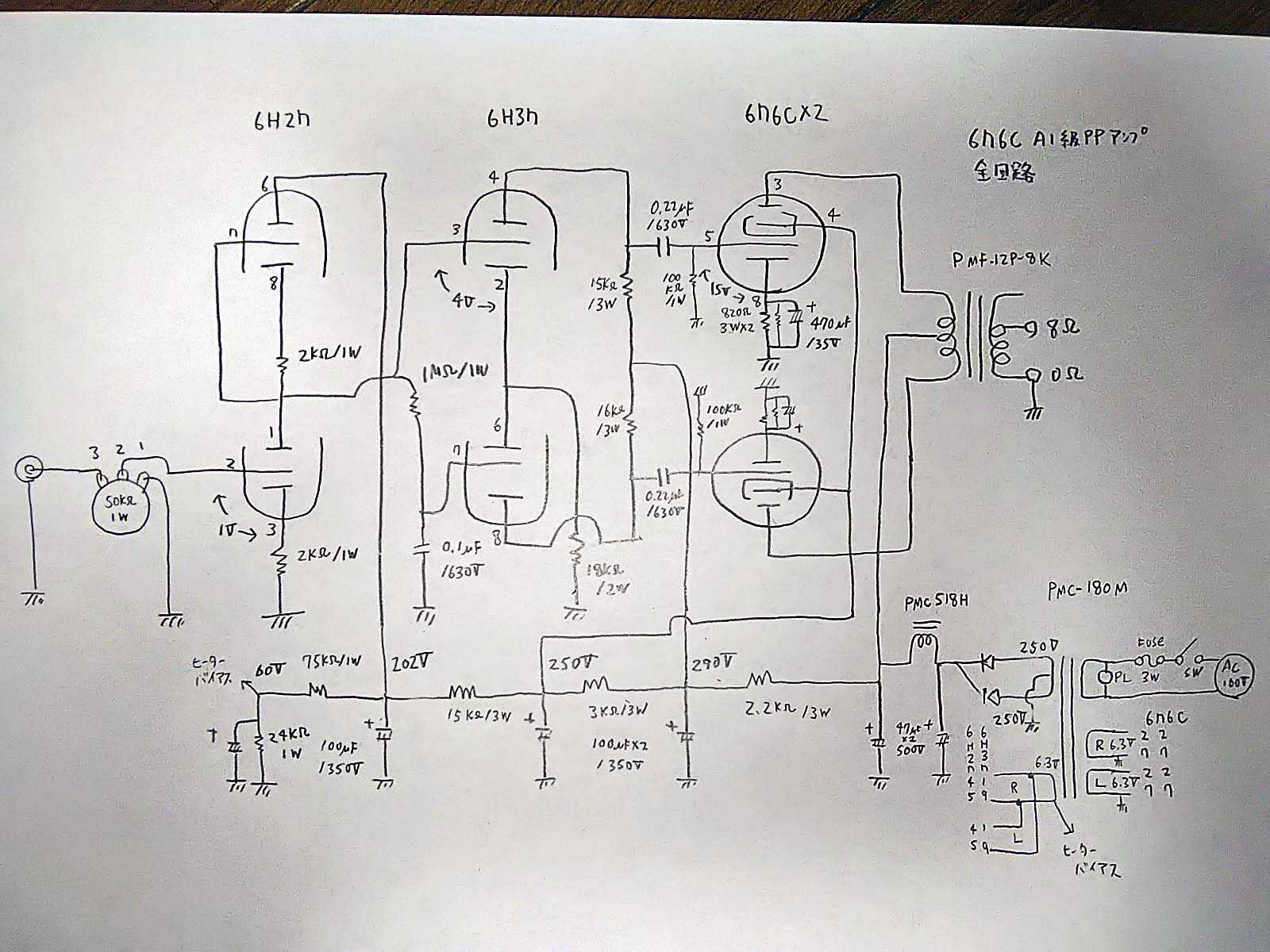

ビーム管をプッシュプルにするなら回路構成はもう決まっているに等しい。歪がなく安定していて失敗が少ない。コレを実現させるためには初段:SRPP回路位相反転段:直結式ムラード位相反転回路出力段:自己バイアス式ビーム管接続自動的にこれで決まってしまう。この回路構成は当然私のオリジナルではなくビーム管プッシュプルをこよなく愛す佐藤定宏先生がよく使う回路だ。ただし先生が出力段を固定バイアスで動作させるのに対し私は自己バイアスで動作させている。自己バイアスと固定バイアスなら固定バイアスの方がバイアス値を精密に調節できるので便利だが素性がわからない真空管に使うのは勇気がいる。そもそも6V6GTがバラツキの出やすい玉なだけに出来れば自己バイアスで使いたい。そして何より-C電源を用立てる必要がないだけ簡便でいい。玉は決まって回路も決まった。あとはシャーシと小部品を購入し組み立てればOK! (´・ω・`) <そんな簡単に行くかねぇ...Part4に続く。

2021.03.14

コメント(0)

-

3/12の日記 真空管アンプを作ってみた! Part2

回路を考える前に、使用する真空管を再確認しておこう。以前なら、つまりネット環境がなかった頃は真空管ハンドブックに記載されていない真空管は素人では手が負えなかった。それが今では無料で使えるデーターベースが存在している。便利な世の中になったものだ。コチラを参照。そのデーターベースを使って調べてみることにしよう。まずは初段に使用する「6Н2П」だ。「シェースチ・エヌ・ドヴァー・ペー」と読む。増幅率は概ね100。よく初段に使われる12AX7に似た特性だ。ヒーター電圧は一般的な6.3Vとなっている。ピンアサインも違うので完全互換ではないので注意を要する。尚、この玉は軍用で、民生用では「6N2P」が完全互換となっている。位相反転段に使用するのは「6Н3П」。「シェースチ・エヌ・トリー・ペー」と読む。増幅率は概ね35。一般的に使用される真空管で最も近いのは5670。先程の6Н2Пとは異なり、5670とは完全互換となっている。また、こちらも民生用「6N3P」と完全互換となっている最後は電力出力用4極ビーム管、「6П6С」だ。「シェースチ・ペー・シェースチ・エス」と読む。6V6GTと完全互換となっている。この玉も軍用。しかし一体どうやって使うのかなぁ。Part3に続きます。ロシア軍御用達品に興味を持ったあなた!ロシア兵 ご愛用の靴、売ってます。詳しくは写真をクリック^^

2021.03.12

コメント(0)

-

3/10の日記 真空管アンプを作ってみた! Part1

どうも。先日緊急事態宣言発令中だっちゅーのに真っ昼間っから焼き鳥屋とバーをはしごしてすっかりお金がなくなってしまった一升瓶です。焼き鳥屋はともかく、バーはやっぱり高いよね。何飲んでもオイシイんだけどね。あ~、会社の接待とかでバーで飲ませてくれる人いねぇかな。おれも官僚に転職して、ガースーの息子におごってもらおうかな... (´・ω・`) <辻元のオバハンに人格否定されるぞ~という訳で、いつもどおり話は急に変わるわけですが、去年のお正月(去年だよw)に真空管を買いまして。それがずっとお蔵入りしていた訳です。いつも貧乏な私ですが、所謂「衝動買い」をしてしまいまして買っちゃったんですね。プッシュプルのステレオが組めるほどの真空管を。何故か?答えは簡単、安かったからです。初段の高μ双三極電圧増幅管が2本、位相反転段の低μ双三極電圧増幅管が2本電力増幅用4極ビーム管が4本合計で5,000円。たたき売り、いや投げ売り、いやいやもうヤケクソ売りと言いますかね。しかも"Twitter見たよ"で更に1割引というね。もう買うしか無いじゃないですか。これを一般的な価格だったらとさすがの私も衝動買いなんてしませんわな。12AX7が2本12AU7が2本6L6GCが4本。だと仮定すれば1万円は下らないでしょう。詳しくはコチラを参照。では何故安かったのか。それはズバリロシア管の軍規格品だったから。6Н2Пが2本6Н3Пが2本6П6Сが4本ん~、読めない...(キリル語)一応6Н2Пは特性的には12AX7の6.3V番だけど、ピンアサインが異なる。6Н3Пは5670と完全互換(信頼性や音質は不明)。6П6Сは6V6GTと完全互換(同上)。これで5,000円なら安いでしょ。6П6С(6V6GT)はペア管じゃなくてロットもバラバラ。だからやすかったのかな?とりあえず早速回路図を考えてみましょう。以下続く

2021.03.10

コメント(0)

-

3月6日の日記 「検査」という仕事と品質管理について、の巻

お酒のみに行きたいなーどうも、一升瓶です。別に家飲みが好きで家飲みしている訳ではありません。宣言出てるから友達誘って飲みに行かないだけだっての。そこんとこ、わかってほしーの。で、いつもどおり急に話は変わるんですけどね。私は現在の会社で、昔取った杵柄で溶接/板金製品の検査を仕事としております。んでですねぇ、この検査という仕事が品質管理上、どういう立ち位置かという事が分かっていない人が沢山居てですね。もう困っている訳ですよ。品質管理している=検査しているという図式ね。はっきり申しましょう。「品質管理している=検査している」は誤りです。とんでもねぇ誤解です。しかもその思想は製造業にとって害悪以外の何物でもありません。だって「品質管理の大原則」を無視している訳だからね。この品質管理と検査という業務を解り易くする為にラーメン屋さんに例えてみましょう。ここに一軒のラーメン屋さんがあります。全くお客さんが入ってきません。武漢ウィルスの前からそうです。店が潰れないギリギリで経営しています。何故お客さんが来ないのかは店主も分かっています。不味いからです。だから店主は「味見係」を雇うことにしました。味見をしたものでOKならばそれはきっと美味しいラーメンに違いない。店主はそう考えました。そして思いました。この店はきっと流行ると。ところが客足は一向に伸びません。それどころか味見係の給料を出さなければならないので経営的にはかえって悪化してしまいました。困窮した店主は味見係に言いました。「お前、ちゃんと味見してるのかよ。客が全然増えないじゃないか」すると味見係は答えました。「はいちゃんと味見しています。」「でも...」と店主が言い掛けた時に味見係は言いました。「味は非常に安定しています。そして常に不味いです。」ではどうやったらこのラーメン屋にお客が来るようになるのでしょう。答えは簡単です。価格に釣り合った味にすれば良いのです。更に言えば価格より美味しいラーメンが提供できれば尚更良い結果が訪れるでしょう。では味見係は一体何をしていたのか?という話になります。味見係は言いました。「初めてここのラーメンを食べたときから不味いのは分かっていました。しかし店主が求めていたのは味の向上ではなく更に不味いラーメンを提供されないようにする事が最善の策と考えたのです。ちゃんと作ってもこんなに不味いのにね。」つまり味の向上を目指す=品質管理味の安定を目指す=検査な訳です。ですから品質管理を疎かにしていてはいくら検査をしても先程の例えではありませんがただただひたすら「不味いラーメン」を作り続けることになるのです。品質管理は品質の向上と品質の安定を行います。不味いラーメンの品質を安定させても意味がありません。作った時点で不味いラーメンは、味見係が味見をしても美味しいラーメンにはなりません。美味しいラーメンにする為には現状把握が必要です。ラーメン屋だったら顧客のニーズ(味と価格)と現在提供しているラーメンとの乖離を把握すれば良いのです。これは物を作って売っている製造業全般に言えますし、飲食業でも同様に(ラーメン屋の例え通り)言える事です。顧客ニーズと現状のクォリティとの乖離を埋める。その事に心血を注ぎ込まなければなりません。味見係がでしゃばるのはその乖離を根絶し更には同業他社が追いつけないほどの高みに達した時に「念には念を入れて...」の意味合いで連れてくれば良いだけの存在に過ぎません。皆さんお解り頂けたでしょうか。「品質管理している=検査している」は誤りであり、品質管理こそが重要である、という事を。それをねぇ、まだ理解していない人が多いんだわwまぁ急に考え方を変えろって言われてもただ単に抵抗勢力がより頑なな抵抗勢力になるだけだからね。でっかい氷をちょっとづつ溶かすように理解をしてもらえたら、と思います。しかし何だな、この品質管理と検査の話をラーメン屋に例えたのは我ながら秀逸だな、うん(自己満足w)。なぜラーメン屋に例えたのかと問われればすぐにこう答えるでしょう。「ただ単純に美味いラーメン食べたかっただけw」めっちゃ食べたいぞ!家系ラーメン (´・ω・`) <厚木家いつも混んでて入れないんだもん(吉村家直系店)

2021.03.06

コメント(0)

-

3/2の日記 私が会社を辞めた本当の理由、の巻

どうも。最近何故かジントニックにハマっている一升瓶です。改めて思うんだけどあのジントニックってのは「ライム」が入っていないとすごく間の抜けた味になるのね。瓶詰めのライムジュースじゃダメなんだよね、「ライム」そのものじゃないと。すごくだらしない味になる。んで最近は便利なものがあるんですな。それがコレ冷凍ライムです♪私はイオンで買ったんだけどこれは便利!トニックウォーターを冷蔵庫で冷やすタイミングで冷凍庫から冷蔵庫に入れとけば解凍OK。グラスにポイッ!で本格的バーの味!これで高いジンとかで作ったらさぞ美味いジントニックができるんだろうな~(現在は激安ウィルキンソンw)さて本題ですがね。まずはコチラを御覧ください。前篇後編↑激しくクリック推奨30年近くの長きに渡って務めていた会社を辞めたのが去年の3月末でした。その頃から、このリンクのような事を考えていました。私の事を良く知っている方は納得してもらえると思うんだけど以前の会社では完全な「器用貧乏」で皆がイヤがる仕事がトップダウンで(300名以上いる会社の本部長や、ヘタすりゃ常務辺りからw)ご指名が来て、成功しても出世の足しにはならず、失敗すれば査定に響くというマイナス要因しか無い仕事をそれこそ30年間、ムリヤリやらされておりました。その時考えたわけですよ、無い知恵を働かせてね。「器用貧乏」はいつまで「貧乏生活」に耐えられるのか、いや耐えなければならないのか。出てきた答えは「企業の器用貧乏は永遠に貧乏なだけ」という答えでした。そりゃそうだよね、そうじゃなかったらもうちょっと処遇とか考慮してもらっても良さそうなのに一切その雰囲気がない。そんなんじゃうつ病にもなりますよ。では出世した連中はどういう連中かというとその会社の中でしか生きていけないそんな連中ばかりだと気付いた訳です。こりゃマズいと。何とかしないと...という事で、年をとっても働ける職業として飲み屋のオヤジを目指したわけです。結局は武漢ウィルスでその目論見は頓挫しましたがね。現在では別の会社で生き生きと働いております。殊に社長さん(美熟女♡)が私の知識や能力を高く評価してくれて困ったことがあると「ねぇ教えて~、ワタシわかんなくってさぁ~」と相談にやってきてくれます。いずれの会社も、私の「器用さ」を評価はしてくれていますが前の会社と今の会社では立ち位置が全く違います。以前の会社ではあくまでコマ使い。でも現在の会社では会社経営の中の重要なピースとして働かさせて頂いています。ココ、重要ね。結局何が言いたいかというと「会社員はキーパーソンにならないとダメ!そうなりそうもない会社にいるならとっとと辞めないと人生損!」という事です。サラリーマンとは会社経営者に至る過程での立ち位置であって絶対に「サラリーマン」が最終目的になってはいけない。最終的には経営者側にならなければならない。という事を世のサラリーマンに訴えたい。そうでなければ独立して会社経営者を目指さなければならない。そうしないと現在の歪んだ日本経済の殻から抜け出すことが出来ず、定年になってから、何一つ一人で生きていく能力もなく出るかどうかさえ怪しい年金にしがみつく生活を余儀なくされてしまう...という結果がミエミエです。実は目処として3月~4月辺りを目標にしているのですが個人事業主になろうと、現在奮闘中です。今の会社は副業OKで、やる商売も現在勤めている会社とのコラボレーションなんですがね。会社員と個人事業主の二足のわらじを履いて経営の世界に入っていこうという算段です。その際、前出のリンクの話をよく理解して日本の現状を鑑み、経営していきたいなと考えている次第です。みんなも応援してね。

2021.03.01

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1