全て

| カテゴリ未分類

| 怨念の湿地帯

| ギョウム連絡

| ホーリーエルフの祝福

| 天使の施し

| 葡萄酒(ブドウシュ)=ドーピング

| 誘惑のシャドウ

| 奈落の落とし穴

| ローの祈り

| 停戦協定

| 雷神の怒り

カテゴリ: 奈落の落とし穴

現行のユニットでこのフォーマットで

完全な形のDB型をつくるのは何となくムリがあるような気がする。

と言う事で自作スピーカーでは名門中の名門、

FOSTEXのユニットを使って

DB型スピーカーを設計してみようと思う。

まずはウーファーだがサブロクの定尺板をフルに使おうとすると

ウーファー口径の上限値はやはり20cmだろう。

となるとウーファーはFW208HSに限られる。

まずはこのウーファーを活かして他の設計を詰めていこう。

FW208HSの周波数特性図をみると、

オフィシャルな周波数特性図では書かれていないが

分割振動域は600Hzから800Hz辺りから始まっている様に思える。

この帯域を外してネットワーク並びにスコーカーを

考えていこう。

スコーカーは小型フルレンジのトーンゾイレ式と決まっている。

使用するとなればコストを鑑みてかんすぴシリーズの

P650K,P800K,P1000Kの3種類から選ぶことになる。

因みに高価なFEシリーズだと音圧レベルの関係からFE126NVが候補になるが

大きさが12cmとなってしまい、これでは20cmとの視覚的バランスが悪い。

FE103NVだと音圧レベル的にもう少し欲しい。

FFシリーズは全体的に効率が悪いので合う機種が無い。

話を戻そう。

ウーファーのクロスオーバー周波数を600~800Hzとすれば

周蓮特性図を見ると86dB、スコーカーをトーンゾイレで使用すると

86dBより2.5dB程度低いと丁度良い。

600~800Hz以上の帯域でかんすぴシリーズから選ぶとすると

効率の点ではP800Kが丁度良い事になる。

ツィーターは価格と帯域でFT17Hでキマリだ。

音圧レベルの点から行けばFT28Dも候補になる。

FT28Dの音を実は聞いたことが無いのだが

周波数特性図を見ると2Way用な気がして仕方がない。

価格もFT17Hのほうが若干安いのでこちらを使おう。

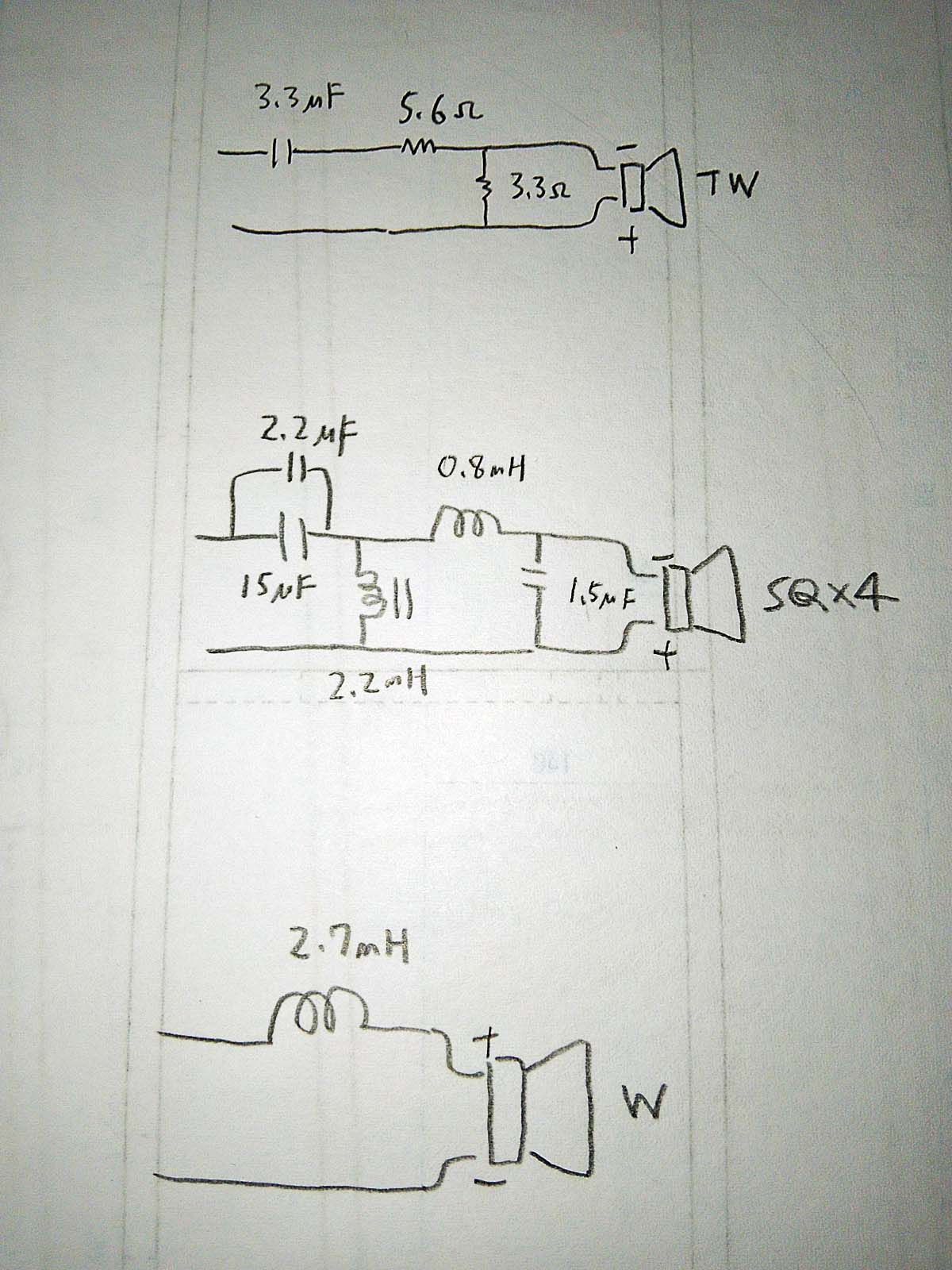

それぞれのクロスオーバー周波数を

600Hzと6KHzとして、以下のような設計となった。

-6dB型と-12dB型とが混在しているが、

これは単純にコストを抑える為。

特にコイルは値が張るので、コイルの容量を

極力小さくする工夫をしている。

ツィーターの減衰については可変式アッテネーターの方が

後々楽なのだが、個人的には固定式のほうが好きなので

このようにしてある。

ヒヤリングをして不満が出る可能性があるのであれば

近似値の抵抗を事前に購入しておくというのも

一つの手だろう。

どのみち可変式アッテネーターを買って組み込むより

格段に安価に組めること請け合いだ。

ネットワークを組むにあたって重要なのは

ユニットにシリーズに接続されるパーツ類の質だ。

特にコンデンサーの質には注意を払いたい。

パラレルに入るパーツは正直どうでも良いので

その分シリーズに接続されるパーツに奢る事を勧めたい。

次回は外形図の設計に入りたいと思う。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[奈落の落とし穴] カテゴリの最新記事

-

11/1の日記 選挙なんか行っても無駄だとい… 2021.11.02

-

10/20の日記 シャープ/京セラ/富士通のス… 2020.10.20

-

7/26の日記 ダブルバスレフ型スピーカーを… 2020.07.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.