-

1

ゼウスは高木神、ポセイドンはスサノオ、ハデスはツキヨミだった

記紀神話とギリシャ神話では、同じ物語が共有されているだけではありません。登場人物も極めて似かよっているんですね。よく言われるのが、イザナギとイザナミから生まれたという「三貴子」と、ゼウス、ポセイドン、ハデスの三神です。三貴子(さんきし)は「みはしらのうずのみこ」とも読ませますが、『古事記』で黄泉の国から帰ってきたイザナギが黄泉の汚れを落としたときに最後に生まれ落ちたアマテラス、スサノオ、ツキヨミという三柱の神々のことです。イザナギ自身が自らの生んだ諸神の中で最も貴いとしたところから名づけられました。三貴神(さんきしん)とも呼ばれます。で、この三貴神は、父神のイザナギによって統治する場所が決められます。イザナギの左目から生まれたアマテラスは、太陽神として高天原を治めることになります。イザナギの右目から生まれたツクヨミは、夜の世界を統治する月神となります。そして、イザナギの鼻から生まれたスサノオは、海原を統治する神となるんですね。一方、ギリシャ神話では、「オリュンポス神族」が「ティタン神族」との闘争に勝って、オリュンポス政権が樹立されたときに、何とくじ引きで、ゼウスが天界、ポセイドンは海洋、ハデスは冥界を統治するということが決められたというんですね。冥界は夜の世界、すなわち月神に通じます。つまりツキヨミはハデス、スサノオはポセイドンであることになります。でも、ゼウスとアマテラスでは何かしっくりきませんね。ところが、天界とはどこか、ということをよく考えてみてください。記紀神話では「高天原」のことですよね。で、その高天原を統治していたのが、既にご紹介したタカミムスビこと高木神です。記紀神話ではうまく隠されていますが、読む人が読めば、実質的にアマテラスの夫である高木神が天界の統治者であることがわかります。そう、高木神こそゼウスなんですね。『古事記』で高木神が高天原から下界の葦原中国を眺める描写などは、天界(オリュンポスの山)から下界を見下ろすゼウスの描写にそっくりです。では、アマテラスがギリシャ神話の誰に相当するかというと、それはヘラと、「岩戸隠れ」のときに紹介したデメテルです。なぜアマテラスが二人もいるのか、という疑問を持たれるかもしれませんが、これにも理由があります。高木神の妻としてのアマテラスがヘラで、スサノオと政略結婚したアマテラスがデメテルであると解釈することができるんです。(続く)

2015.05.24

閲覧総数 5360

-

2

メタセコイヤとラクウショウ

今日はラクウショウとメタセコイヤの紅葉です。まずはメタセコイヤ。スーッとまっすぐに伸びていますね。ラクウショウとよく似ているので、時々間違えます。簡単に違いを説明すると、メタセコイヤの樹勢が円錐形で尖っている感じなのに対して、ラクウショウはやや丸みがあります。また枝に付いた小葉が左右対称形なのがメタセコイヤで、非対称で小葉が交互に出ているのがラクウショウという見分け方もあるようです。一番簡単なのは、根元の周りに生えている気根を探すことです。気根があるのがラクウショウです。で、そのラクウショウがこちら。ちょっと丸みがありますね。そして水辺のそばにあって、根元にはいくつも気根が出ています。色はほとんど同じ。場所によるのかもしれませんが、比較的ラクウショウのほうが早く紅葉し、メタセコイヤのほうが遅くまで紅葉している感じがします。

2025.11.28

閲覧総数 18

-

3

秋の薔薇たち

秋のバラです。紅葉を背景に撮影してみました。ピンクのバラ。淡いピンク・オレンジ。メタセコイヤを背景に撮影したピンクのバラ。黄葉したイチョウの木を背景にした薄い黄色のバラ。秋らしいバラたちでした。

2025.11.27

閲覧総数 17

-

4

北海道博物館

野幌森林公園の中には北海道博物館もあります。マンモス。全身骨格のレプリカです。マンモスに向かい合って、ナウマンゾウのレプリカも立っていました。こちらは、中が空洞になっている中空土偶。レプリカですが、函館市の著保内野遺跡から見つかりました。約3,200年前の縄文時代後期末につくられました。以前にも書きましたが、北海道初の国宝に指定されました。こちらは土面。千歳市のママチ遺跡で見つかった縄文文化晩期(3000~2300年前)の作品。墓の上に置かれていたそうです。アガメムノンのマスクとか、ローマの「真実の口」のマスクに似ていますね。最後はこちら。マガモの土偶でしょうか。千歳市の美々4遺跡から出土した縄文晩期の作品。中は中空で、四つの穴があり、笛のように音を鳴らすことができると書かれていました。かなり洗練された作品ですね。

2025.11.20

閲覧総数 18

-

5

不思議な世界(その3)

位山の龍神1ダナ平林道終点の駐車場には、一風変わったモニュメントがある。一九八四年に地元の仏師、都竹峰仙が造ったジェラルミン製の球体でできた「太陽神殿」だ。私が初めて位山(岐阜県宮村)に登った一九八四年秋には、既にこの神殿は完成していた。当時はこの神殿ができた経緯をまったく知らなかったため、新興宗教の教団かなにかが、この土地を買って神殿を建てたのかと思ったほど奇異なモニュメントだ。しかし、実際にこのモニュメントができたいきさつを聞いてみると、非常に興味深い話であった。都竹峰仙は亡くなっているが、息子の都竹昭雄氏が著書『飛騨の霊峰位山』で、その由来を詳しく語っている。それによると、すべては都竹峰仙が子供のときに体験した神秘体験から始まったようだ。一九一一年に岐阜県高山市三福寺で生まれた峰仙は、小学校を卒業後、一三歳で宮大工になろうと決心。弟子入りして飛騨各地の寺の造営に携わり、寺の欄間を彫ったりするかたわら、独学で彫刻を学んだ。一九三二年ごろ、御嶽教飛騨教会で新しい不動明王を製作しようという話になった。御嶽教の行者が神示を受けたところ、折(お)敷地(しきじ)(岐阜県大野郡丹生川村(にゅうかわむら))の山中にある直径六尺の栃の木を使い、峰仙という者に不動明王を彫らせよ、とのお告げがあったそうだ。行者は峰仙という彫刻家も、そのような栃の木が山中にあることも知らなかったが、方々を探してやっと若い彫刻家峰仙と見事な栃の木を探し出した。白羽の矢が立った峰仙には、子供のころから不思議な体験があった。夢の中で何度も不動明王が出てきたのだという。その姿を峰仙は、栃の木に刻み込んだのだ。白装束で身を清め、三六五日間、刻み続けた。完成したのは一九三五年、峰仙が二三歳のときだった。それが現在、高山市七日町の不動橋近くにある御嶽教飛騨教会に鎮座している栃目不動明王だ。身の丈四メートル八〇センチ、背中の火炎部分を入れると七メートル以上もある。ギョロリとむいた大きな目玉、右手には剣を、左手には羂索(けんざく)を持つその迫力は、初めての作品とは思えない出来栄えで、霊験あらたかな不動明王であるとしてすぐに評判になったという。峰仙はその後、東京で本格的に彫刻の修行をし、戦後高山市に戻ってきた。そして、本当に不思議なことは一九五三年に起きた。位山を開きに来たという関西の人たちを位山に案内した後、彼らが原因不明の奇病にかかってしまった。何件かの病院で診察を受けたがまったく原因がわからない。ところが、ある有名な霊能者に相談したら「位山を案内した人こそが位山を開く人だ。その人に祈願を立てて祈ってもらえば病気は治るだろう」と言われたというのだ。(続く)

2005.01.21

閲覧総数 860

-

6

上賀茂神社のご祭神・賀茂別雷大神の父親は誰か

京都市北区にある上賀茂神社です。正式には賀茂別雷神社。ご祭神は賀茂別雷大神(カモワケイカヅチノオオカミ)。カモワケイカヅチは、オオヤマクイと、アヂスキタカヒコネ(タケツノミ)の娘タマヨリヒメとの間に生まれた息子です。記紀神話にはこの名前では登場しません。この神名は『山城国風土記』逸文に登場するんですね。それによると、タケツノミ(賀茂建角身命)の娘タマヨリヒメ(玉依姫)が石川の瀬見の小川(鴨川)で遊んでいたところ、川上から丹塗矢が流れてきたそうです。ヒメがそれを持ち帰って寝床の近くに置いたところ懐妊し、男の子が生まれました。その子が賀茂別雷命だったんですね。賀茂別雷命が成人し、その祝宴の席で義父の賀茂建角身命が「お前のお父さんにもこの酒をあげなさい」と言ったところ、賀茂別雷命は屋根を突き抜け天に昇っていったので、この子の父が神であることがわかった、丹塗矢の正体は乙訓神社の火雷神であったというようなことが書かれています。『古事記』のオオモノヌシとヒメタタライスズヒメの話とそっくりですよね。当然です。同じ話ですから。WIKIを読むと、この二つの話と、『秦氏本系帳』(阿礼乎止女と大山咋神)の話を混同して、「賀茂別雷命の父は松尾大社の大山咋神である」との俗説が生まれた、というようなことが書かれていますが、俗説ではありません。記紀を非常に正確に読むと、賀茂別雷命の父がオオヤマクイであることがわかるようになっているんです。次はそのことを詳しく説明しましょう。(続く)

2017.03.25

閲覧総数 1535

-

7

存在感のある雲15(巨人のような雲)

屋根の上に現れた巨人な塊の雲。私には胸を張った巨人のように見えます。

2017.10.30

閲覧総数 94

-

8

出雲族と大和族の話(第55話)

エンキ、エンリルという宇宙人(シュメールの神々)が出てきたついでに、海幸彦と山幸彦の物語をSF的に解釈することもできるので、ご紹介しましょう。神器をニギハヤヒの統一王朝(海幸彦)から奪ったものの、行法を知らなかったためにまったく神器が役に立たないことを思い知った山幸彦のところに、シオツチノカミ(潮流をつかさどる神)が現れるんですね。そして、しっかり編んだ竹の籠の小舟を作り、それに山幸彦を乗せてワタツミノカミ(海を支配する神)の神殿へと行かせます。このワタツミノカミこそ、爬虫類のワニの一族であることはすでにご紹介しましたが、これを爬虫類系宇宙人(ペル)であるとすることもできるわけですね。秋山眞人氏によると、人類の戦いの歴史の多くは爬虫類系宇宙人と巨人族系宇宙人(ゲル)の戦いの歴史でもあったことになっていますから、このときはペルが大和族に加担したのではないかとも解釈できるんですね(編注:地球を舞台にしたゲルとペルの代理戦争については、拙著『異次元ワールドとの遭遇』の第二章「UFOと宇宙人」をお読みください)。すると、「しっかり編んだ竹の籠の小舟」とは小型宇宙船になるわけです。面白いのは、竹内巨麿さんが公開した「茨城の竹内文書」では、竹の籠の小舟の代わりに「亀」に乗って「琉球宮」に行ったことになっていることでしょうか。亀に乗って琉球宮、つまり竜宮城へ行ったのなら、それは浦島太郎の物語とダブりますね。浦島太郎の話とダブルということは、8世紀に書かれたとみられる「丹後国風土記」で、浦嶋子が舟で釣りに出かけたところ五色の亀が現れて、アルデバランとプレアデスの住人のもとへ連れて行かれたという、浦島太郎の原典とみられる物語が浮かびます。その原典では、まさに亀の形をした五色に輝くUFOが浦嶋子を別の惑星に連れて行かれたのだと解釈できるんですね。仮にこれを爬虫類系宇宙人の介入であると解釈すると、大和族の山幸彦に対して、宇宙人が行法に代わる強力な呪文を伝授したうえ、潮盈珠(しおみちのたま)・潮乾珠(しおひのたま)という強力な科学兵器を持たせたことになるわけですね。それだけの兵器や呪文があれば、出雲族や統一王朝に対する大和族の優位は盤石なものになります。実際に海幸彦は、山幸彦の呪文と「強力兵器」の前にタジタジとなり、ついには山幸彦の軍門に降ることになります。そうなると、トヨタマヒメというワニ(爬虫類系宇宙人)と山幸彦の間に生まれたウガヤフキアエズは宇宙人と地球人のダブルということになりますね。えっ、そんなのあり!? と思われるのも無理はありません。でもギリシャ神話の世界ではしょっちゅうそういうことが起きていましたから、古代の地球においては、それほど奇異な話ではなかったかもしれませんよ(笑)。今日の話はあくまでもSF物語ですからね。念のために。(続く)

2011.04.28

閲覧総数 701

-

9

二度目の虹現る

昨日(25日)は、またまたシンクロニシティが発生して、空に虹が出ました。ちょうど二回目のゲラ(校正刷り)である「再校」のチェックが終わり、夕方午後5時ごろ出版社に手直し部分をメールで送りました。一回目のゲラ直しの締め切り日に虹が出た、8月出版予定の『最古の文明シュメールの最終予言』の再校です。そうしたら、そのちょうど一時間後の午後6時すぎ、雨がパラパラ降ってきたと思うと、すぐに虹が現れました。その写真がこちら。山の手前で見えていますから、すぐそばに出ていることがわかりますね。午後6時09分に撮影した写真です。例によって、虹を見つけてから撮影まで3~5分ほど経っています。やがて虹はぐんぐん伸びて、空に180度の弧を描きます。雨の降り出した中、外に出て撮影していますから、私自身も木の下に隠れて撮影しています。見事な弧ですね。午後6時14分には、一部で二重の虹になりました。平成から令和に変わったとき、天皇の即位式の前後1週間に二度太陽の光輪が現れて驚きましたが、今回は第一回目のゲラ校正と第二回目のゲラ校正が終わった後に、まるで測ったように虹が出て驚かされます。宇宙や霊団から祝福されているようで、嬉しいですね。まだ内容は明かせませんが、出版まで今しばらくお待ちください。

2022.07.26

閲覧総数 113

-

10

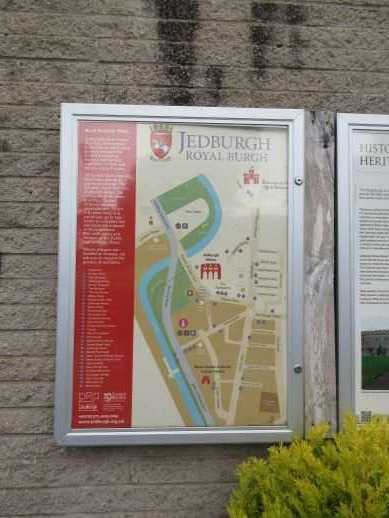

スコットランドの旅49(ジェドバラ訪問)

農場には2泊しました。二日目の31日は、日帰りで東海岸にあるホーリーアイランドを訪れることにしました。前年、アラン島沖のホーリーアイランドを見に行っていますから、今度は反対側(東海岸)のホーリーアイランドを見てみようと思ったわけです。農場からはスコットランドとイングランドの国境に沿うようにして東北東に進みます。途中立ち寄ったのはこちら。ジェドバラというスコットランド南東部のロクスバラ州の中心都市です。この都市で有名なのは、ジェドバラ修道院。1118年カンブリア伯(のちのスコットランド王デービッド1世)によって創建されたこの修道院は、しばしばイングランド軍に攻撃され,1544年に崩壊。20世紀に入ってその廃虚が国の管理下に置かれ,遺跡として保存されているとのことです。ジェドバラの町中。一時間ほど町を散策します。骨董品屋ど面白いお店が並んでおりました。こちらは・・・『ドクターフー』の「ターディス」を想起させる電話ボックス。時空を旅する際には欠かせない乗り物ですね。(続く)

2025.08.11

閲覧総数 22

-

11

小樽運河の秋

小樽にも久しぶりに寄りました。運河沿いの倉庫のような建物ですね。壁に張り付いている蔦が紅葉に染まっておりました。

2025.11.10

閲覧総数 18

-

12

小樽旧公会堂と紅葉

小樽郊外の山の紅葉です。後ろは旧公会堂。今でも古い建物が残っています。

2025.11.11

閲覧総数 26

-

13

北海道開拓時代の風景

江別市にある道立自然公園野幌森林公園。その中には開拓の村があります。明治・大正時代につくられた建築物を復元・再現した野外博物館です。なんと65歳以上のシニアは入場無料。映画のセットのような風景に出合えます。鉄道馬車。昔はこのような乗り物があったんですね。旧札幌農学校寄宿舎(恵迪寮)。明治から昭和初期にかけての北海道開拓時代の風景を垣間見ることができます。

2025.11.19

閲覧総数 19

-

14

モミジの回廊

モミジの回廊です。今がちょうど見ごろです。

2025.11.25

閲覧総数 27