PR

Keyword Search

Calendar

Comments

1月15日(日)、雪~晴れです。

本日はホーム1:GSCCの西コースで開催の睦月杯に参加の予定でしたが、早々と積雪クローズドが決定して何の予定もなくなりました。

ただ、ニキータ1号とポチャピ~が家へ帰るので名古屋まで運転…とのこと。

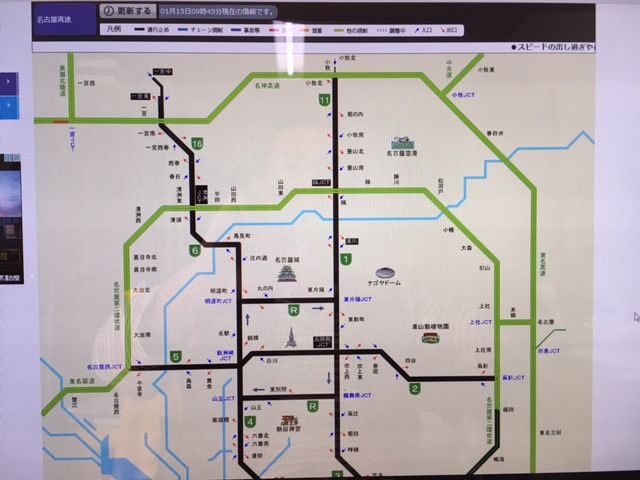

しかし、本日の雪のためにまたまた名古屋高速が通行止めです。

それほどの渋滞はないのかもしれませんが、ニキータ1号とポチャピ~が予定変更とのことでもうしばらく滞在するとのこと…。

送って行ったついでにJRタカシマヤ~マリオットで寿司でも…という計画はとん挫しました。

コラム:ドル120円は年後半まで持ち越しか=鈴木健吾氏

鈴木健吾 みずほ証券 チーフFXストラテジスト

[東京 13日]

ドル円相場は今週に入り、2016年終盤の急激な上昇にブレーキがかかり、年初につけた1ドル=118円台から一時113円台まで調整した。

ここから103円方向か、それとも123円方向か。

ロイター外国為替フォーラムの直近のバックナンバーリストを見ても、「強いドルが復活へ」「最強通貨は円か」などの表題が並び、専門家の見方も割れている。

筆者もここで2017年のドル円相場の基本ビューを示しておきたい。

<想定レンジは110―125円>

結論から言うと、筆者は2017年9月までのドル円の想定レンジを110―125円としており、基本的にはドル高円安派だ。

理由を3つ挙げるとすれば、1)世界的なリスクの後退、2)米国への期待、3)日銀の緩和継続、となろう。

2016年前半にドル円は20円以上もの大幅下落を演じたが、この間のドル指数はほぼ横ばいで、円指数が2割ほど円高になっていることを考えると主語はドルではなく円だ。

1月の日銀によるマイナス金利導入にもかかわらず円高になっていることから、ドライバーは金融政策ではなく原油価格下落や中国経済に対する懸念、これらが転じて米国経済の腰折れ観測につながったことや英国の欧州連合(EU)離脱決定などといったさまざまなリスクの高まりが「リスクオフの円高」をもたらしたと考えている。

しかし、世界経済のリスクは大きく後退した。

原油価格は産油国の減産合意を経て安定に向かいつつあり、それ以外の商品市況も反発に転じている。

中国は政策総動員で景気下支えに躍起だ。

特に今年は秋に5年に1度の共産党全国代表大会を控えるなか、経済の大幅減速は政府が何としても抑え込むとみられる。

米国経済も緩やかな回復が確認され、トランプ次期政権下では加速期待が高い。

英国のEU離脱問題はくすぶるものの、ソフトブレグジット(穏健な離脱)がメインシナリオだ。

足元、米国への期待が新興国・資源国からの資金流出につながるとの懸念もあるが、バーナンキショックのあった2013年頃とは環境が違ってきている。

政策努力や通貨安によって経常収支など経済の耐性が高まっている国が増加しており、経済協力開発機構(OECD)が発表する景気先行指数を新興国・資源国の加重平均値で見ると、2011年以降の低下傾向がようやく止まり、昨年初を境に上昇に転じている。

このような環境の改善はリスク回避の円高圧力を後退させるだけではなく、「リスクオンの円安」に向かう可能性も秘めている。

<110―117円が当面の主戦場>

米国に対する期待は、言わずもがなではあるが、トランプ次期政権の政策や連邦準備理事会(FRB)による利上げに対する期待だ。

完全雇用のもとでの積極的な財政政策の発動は良くも悪くもカンフル剤となって株・金利・ドルを押し上げ、物価の上昇は利上げペースを加速させるとみられる。

すでに期待が先行しており、またFRBの利上げも1―2回程度にとどまる可能性はあるものの、それでもトランプ次期米大統領が選挙戦中に披露した景気刺激策を一定程度実行に移せば、相応のドル高圧力になるとみている。

一方で、日銀は現状維持を継続するだろう。

日銀は昨年9月の金融政策決定会合で、消費者物価上昇率の実績値が安定的に2%を超えるまでマネタリーベースの拡大方針を継続するオーバーシュート型コミットメントを導入している。

昨年末に公表された11月の消費者物価上昇率は0.5%。

安定的に2%を超えるにはまだ相応の時間がかかるだろう。

ただ、ドル円が120―125円を達成するのは年後半になるとみている。

目先は、「昨年終盤の大幅上昇に対するテクニカル的な調整」「FRBの利上げ実施やトランプ氏の大統領就任による材料出尽くし感」「急激なドルや金利の上昇による米経済指標の悪化」などに加えて、3月にかけては英国のEU離脱問題に対するリスクが意識される可能性もある。

目先、1―3月期は予想レンジの下半分110―117円近辺が主戦場になる展開を想定、その後、トランプ新政権の政策やFRBの利上げペース、欧州での選挙結果などを確認しながら上昇する展開をメインシナリオにしている。

<テールリスクは3つ>

リスクシナリオとしては、「欧州の政治」「トランプ氏の言動」「米中の対立先鋭化」の3点を特に注視している。

英国のEU離脱がハードブレグジット(強硬な離脱)となる懸念や、今年予定されるオランダ、フランス、ドイツ(もしかするとイタリアでも)の選挙でポピュリズム・反EUの流れが強まれば世界経済の混乱の火種となりかねない。

また、昨年終盤以降の株・金利・ドルの上昇はトランプ新政権の政策に対する期待が原動力だ。

今後のトランプ氏の発言や行動が米国の大統領にふさわしいものとならず、その政策の実現性に市場が疑問を抱けば、一気に期待は崩れるだろう。

加えて、トランプ政権下では中国との対立が強まりそうだ。

すでにトランプ氏は南シナ海問題に言及し台湾の蔡英文総統と電話会談を行っている。

初めての記者会見で言及した貿易赤字問題でも米国の対中貿易赤字額はダントツでトップ、3位の対日赤字の5倍を超える規模だ。

実際、新政権の国務長官や米通商代表部(USTR)、新設された国家通商会議のトップには対中強硬派が指名されている。

一方で、前述の通り、中国では今秋に5年に1度の共産党大会が開かれ、習近平氏が党中央の「核心」として総書記に再任される予定だ。

これがイコール2期目の国家主席への道となる。

それだけに、中国は米国に対して弱気姿勢を示すことはできないだろう。

中国と米国の摩擦や対立の先鋭化がドル円相場にどのような影響を及ぼすかは不透明要素が多いが、世界経済にとって大きなリスクとなる可能性がある。

これらはあくまでテールリスクであり、メインシナリオは前述の通りドル高円安方向だ。

しかし、そのシナリオを狂わせるリスクとして、この3点に注目している。

コラム:米中対立の副産物、トランプ円高到来か=佐々木融氏

佐々木融 JPモルガン・チェース銀行 市場調査本部長

[東京 12日]

ドナルド・トランプ次期米大統領は11日、当選後初となる記者会見を行った。

ロシア関連の報道に対する批判、ビジネスの経営権を子供たちに譲渡する件、製薬業界に対する批判、国境税など多岐にわたったが、一部の市場参加者が期待していたような財政支出に関する力強いコメントはなかった。

ドル円相場は会見中からジリジリとドル安・円高が進んでいたが、米10年国債の入札が強い結果となり、長期金利が急低下すると、1ドル=115円を割り込んだ(日本時間12日夕方には一時113円台に下落)。

トランプ次期米大統領の会見に対する失望でドルが売られたと言うべきか、米長期金利の低下によりドルが売られたと言うべきか難しいところだが、いずれにしても、トランプ次期米大統領に対する期待がやや後退し、米長期金利もドルも下げたとは言えるだろう。

昨日一日を通してみるとドルは最も弱い通貨となっている。

<為替を左右するのは金利差よりも貿易摩擦>

筆者は、ドル円相場は2017年末に向けて再び100円近辺まで下落すると予想している。

トランプ次期政権の保護主義姿勢がドル安を招く大きな要因になるとみているためだ。

実際、トランプ氏は5日、トヨタ自動車が2019年の稼働開始を目指すメキシコ新工場の建設について、ツイッター上で批判した。

また、11日の記者会見でも、トランプ氏は「米国は中国や日本、メキシコに対して巨額の貿易赤字を負っている」と発言している。

米国の貿易赤字に占める対日赤字の比率は大きく低下している。

後述する1990年代前半に日米貿易摩擦が激化していた頃には、米国の貿易赤字の半分以上が対日赤字だったが、現在その比率は10%程度にまで低下している。

逆に比率が急激に上昇しているのは中国だ。

今や米国の貿易赤字の半分は対中赤字だ。

しかし、対日赤字が依然として、対中、対独赤字に次いで多いことも事実である。

前述の通り、米国が保護主義姿勢を強めた結果、ドルが売られた歴史として思い起こされるのは、1993年から95年までのビル・クリントン政権下での日米貿易摩擦だ。

日米間の貿易摩擦は50年代の繊維製品から始まり、70年代に入ってからは鉄鋼製品、カラーテレビなども火種となった。

また、日本の自動車をめぐる摩擦も80年代に入ると顕著になり始めてきた。

しかし、日本の対米貿易収支は一向に減らなかったため、93年1月の就任早々、クリントン大統領は、日米の貿易関係を改善するために具体的な数値目標を設定する包括協定を日本側に提案することとなる。

クリントン大統領が就任した93年1月20日のドル円相場は124―125円台で推移していたが、2月に入ると米政権高官や大統領自身が「日本に円高政策を求める」「貿易不均衡の是正には円高が有効」などと相次いで発言。

結果的に大統領就任後7カ月間でドル円相場は100円近辺まで急落した。

その後も、日米間で摩擦が強まるたびに円高の動きが続き、特に94年2月に行われた細川護熙首相・クリントン大統領の会談が日米包括協議に関して合意に至らず物別れに終わると、108円程度まで戻していたドル円相場は一気に101円台まで急落した。

この流れの中で、ドル円相場は結局、95年4月には79.75円まで下落することになる。

このときの動きで興味深いのは、94年から95年にかけて米連邦準備理事会(FRB)は利上げを行っており、日米2年金利差を見ると、93年4月頃から95年初頭にかけて、450ベーシスポイント(bp)程度も金利差が急拡大している点だ。

これは、日米貿易摩擦の激化による先行き不透明感や市場の不安定化がドル円に与える影響の方が金利差拡大よりも強かった可能性を示したとも考えられる。

また、米国が保護主義姿勢を強めることによって、米国の貿易赤字、日本の貿易黒字が減るのだからドル円相場はドル高方向に上昇するのではないかとの見方も聞かれた。

当時の日本の貿易収支の推移を見ると、確かに貿易収支全体としては93年まで黒字の拡大基調が続き、その後は減少傾向をたどっている。

もっとも、対米黒字は92年から94年まで5.5兆円程度でほぼ安定しており、目立って減少を始めたのは円高がピークとなった95年だった。

つまり、貿易収支の変化がドルを押し上げる影響よりも、市場の不安定化が円買いにつながる動きの方が先に出てしまうということだ。

<対人民元のドル安はドル円にどう影響するか>

90年代前半と異なり、米国が保護主義姿勢を強め、貿易摩擦が激化するのは対中国だろう。

したがって、トランプ政権がクリントン政権と同様に為替を貿易摩擦解消の武器に使おうとしても、それは対人民元でのドル安を目指すことになるかもしれない。

しかし、だからと言って、日本は関係ないと高をくくることはできない。

まず、米中貿易摩擦激化で市場が全体的に不安定化すれば、円が買われることになってしまう。

80―90年代の日米貿易摩擦では、結果的に日本が折れる形で摩擦が収まっていったが、中国が当時の日本と同じ態度を取る可能性が高いとは思えない。

双方が強硬姿勢を続ければ、市場の不安定度は増すだろう。

また、当時の円相場はすでに変動相場制だったが、現在の中国は違う。

オフショアの人民元市場はあるが、ドル/人民元相場でのドル安リスクをヘッジするためにドル円相場が代替として使われるかもしれない。

米中間が貿易面だけでなく、さまざまな面で対立するのは、日本にとってかなり大きなリスクとなる。

ちなみに、トランプ氏は昨年12月、ホワイトハウス内に新設する国家通商会議のトップにピーター・ナバロ・カリフォルニア大教授を指名した。

ナバロ教授は近著「Crouching Tiger(邦訳:米中もし戦わば)」で、世界史の中で、新興勢力が既存の大国に対峙した15の事例のうち、11例において戦争が起きていると指摘し、「賢明な投資家なら、今後10年間、中国が平和的に台頭してくるというシナリオに大金を投じようとは思わないだろう」と記している。

また、「米中戦争の引き金になりそうなものの筆頭は台湾」と指摘しており、「中国は着実に米国との軍事力の差を縮めている」と警戒を強めている。

さらに、今年に入りトランプ氏は米通商代表部(USTR)代表に弁護士のロバート・ライトハイザー氏を起用すると発表した。

同氏も対中強硬派で、中国製品の流入に苦しむ米鉄鋼業界の弁護士を務めた経歴を持つ。

トランプ氏が放つ保護主義的なコメントはこれまで個別企業に対するものが多かったが、今後本格的に警戒しなければいけないのは米中間の対立だろう。

11月のトランプ氏当選から年末まで、市場は同氏が掲げる経済的なビッグピクチャーや理想に期待を膨らませてきた。

だが、いまやトランプラリーの持続力よりもトランプリスクの在りかについて見極めることが肝要だ。

階段を上るようになったポチャピ~。

ますます目が離せなくなりました…。

午後になっても雪が降っています。

名古屋高速の規制も解除されませんね…。

谷原秀人10位、松山英樹は16位 トーマス7打差トップで2連勝王手

ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)

◇米国男子

◇ソニーオープン in ハワイ 3日目(14日)

◇ワイアラエCC(ハワイ州)

◇7044yd(パー70)首位から出たジャスティン・トーマスが5バーディ、ボギーなしの「65」でプレーして通算22アンダーまで伸ばした。

後続との差を7打にし、前週「SBSトーナメントofチャンピオンズ」に続く2連勝、今シーズン3勝目に王手をかけた。通算15アンダーの2位に、今大会の09年優勝者のザック・ジョンソン、3位にジャスティン・ローズ(イングランド)、ゲーリー・ウッドランド、ハドソン・スワッフォードの3選手が続いた。

ジョーダン・スピースが9位。「67」で回った谷原秀人は通算11アンダー10位。

松山英樹は6バーディ、1ボギー1ダブルボギー「67」でプレーして通算10アンダー16位となった。6位から出た小平智は「70」と伸ばせず、通算9アンダー22位に後退した。

15時を過ぎてやっと青空が広がりました。

しかし、明日の天気予報は…、晴れ時々曇り、気温6/-6度とのこと…。

放射冷却というやつですか…?

いや、日曜日に何もすることなくゴロゴロしていると本当に一日が長い。

7時30分に起床…、現在は17時ですか…。

9時間30分が経過…。

ポチャとロマ(2匹というべきか…?)が仲良くテレビを見ています。

BS3のネコ番組にしたらロマが真剣な表情で見ています。

<住居侵入>筑波大医師を逮捕 女子大生宅侵入の疑い 茨城

(毎日新聞)

女子大学生宅に侵入して金品を盗もうとしたとして、茨城県警つくば中央署と県警捜査3課の合同捜査班は14日、筑波大付属病院眼科医師、大久保智貴容疑者(27)=つくば市春日2=を住居侵入と窃盗未遂の容疑で逮捕した。

大久保容疑者は「覚えていない」と容疑を否認している。

逮捕容疑は昨年9月4日午前3時半ごろ、当時22歳の女子大学生が居住する同市内の集合住宅に侵入し、金品を盗もうとバッグを物色したが、気付かれたため何も取らずに逃げたとしている。

同署によると、2人に面識はないという。

女子大学生が通報し、周辺の聞き込みなどから大久保容疑者を特定した。

筑波大付属病院は「本学の職員が逮捕されたことは誠に遺憾であり、大変重く受けとめている。現在、事実関係を確認中だが、捜査の経緯を見守り厳正適正に対応する」とコメントした。

<県ふるさと納税>お礼で空き家見守り 手入れ費用の見積もりも 寄付5万円以上で 今月から /徳島

(毎日新聞)

県はふるさと納税の「お礼」として、長く空けている家の見守りサービスを今月申し込み分から加えた。

県外で暮らす申し込み者に代わり、専門家が建物の傾斜や屋根、外壁など状況を確認して危険度や管理方法を助言。

庭木や雑草を手入れする費用の見積もりもする。

寄付額5万円以上が対象。

申し込み者が指定した住所の家をシルバー人材センターの担当者が撮影し、その写真を県住宅供給公社の職員が見て、状況を判断。

必要な対応を報告書にまとめる。

住宅の改修や撤去に補助を受ける際に必要となる「空き家判定士」による診断も案内する。

県内には約6万4000戸(2013年調査)の空き家があり、総住宅数に占める空き家率(17・5%)は全都道府県で5番目に高い。

そのうち半数以上は利用予定がなく、県の担当者は「このサービスが古里に残した空き家の管理を考えるきっかけになってほしい」と期待する。

これ以外にも、ふるさと納税の返礼品を刷新し、従来の30品目から64品目に増やした。

お年玉つき年賀はがきと切手、当選番号発表

(毎日新聞)

お年玉つき年賀はがき・切手の当選番号

◇1等

1万点以上の商品・旅行・体験プランなどからの選択、または現金10万円

下6けた 293633

◇2等

ふるさと小包など(39点の中から1点)

下4けた 6470

◇3等

お年玉切手シート

下2けた 51、45

(各組共通。引き換え期間は1月16日から7月18日まで)