2025年11月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

11月22日(土)…

CHIC Dance Dance Dance Extended Version高額療養費制度、70歳以上の「外来特例」見直しへ…負担上限に達すれば「通院し放題」と批判11/22(土) 5:00配信 読売新聞オンライン 厚生労働省は、医療費が高額になった場合に患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」を巡り、70歳以上の外来受診費を軽減する「外来特例」を見直す方向で調整に入った。月の負担上限額に達すれば「通院し放題」になると批判が出ていた。21日に開かれた専門委員会では、見直しの必要性でおおむね一致した。 外来特例は、外来受診費の自己負担の上限額について、70歳以上で年収約383万円(単身の場合)を下回る人は月1万8000円、住民税非課税世帯の人は月8000円とし、69歳以下より負担を抑える制度だ。同省は昨年12月、高額療養費制度を見直し、外来特例では、年収約80万円以上の人の負担上限額を月2000円~1万円引き上げると発表した。 だが、現役世代を含めた負担上限額が年収によっては大幅な引き上げになるため、患者団体などが反発。今年3月に当時の石破首相が引き上げを見送り、再検討すると表明した。5月から社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会の下に委員会が設置され、議論が行われている。 21日の委員会では、外来特例について「世代間の給付と負担のバランスを鑑(かんが)みると、見直しが必要だ」との意見が相次ぎ、廃止を求める声も上がった。同省の試算によると、年に1回以上、外来特例の対象となる高齢者は600万人に上る。廃止すれば、3400億円の給付費が削減され、保険料の負担軽減につながる。 委員からは「多くの疾患を抱える高齢者にとって重要なセーフティーネット(安全網)だ」との指摘も出ており、上限額を引き上げる方向で検討を進める。 政府は、外来特例を含めた高額療養費制度全体の見直しについて、12月中に方向性をまとめる方針だ。世界のニッチ(すき間)分野で勝ち抜き、サプライチェーン上で重要な製品を持つ優良企業を「グローバル・ニッチ・トップ(GNT)企業」信越化学工業東京応化工業ディスコレゾナック・ホールディングスイビデン福井製作所酉島製作所竹中製作所OSG

2025.11.22

コメント(0)

-

11月21日(金)…

The Walker Brothers - Land Of 1000 Dances (1966)コーヒーを飲むのは「朝」がベストなことが研究で裏付けられる毎朝コーヒーを飲むことが習慣になっているという人は多いはず。そんな人には朗報なことに、コーヒーの健康へのポジティブな影響は1日のどのタイミングで飲むかによって異なり、特に午前中に飲むと効果的だとの研究結果が報告されました。専門家は、コーヒーをいつ飲むかが健康にどう影響するかが確認されたのはこれが初めてだと述べています。査読付き医学雑誌・European Heart Journalに掲載された2025年1月8日付の論文で、アメリカ・チューレーン大学のルー・チー教授らのチームは、コーヒーを飲むタイミングと健康や死亡リスクの関連性を分析する研究を発表しました。この研究ではまず、アメリカの保健福祉省が1999~2018年に実施した栄養調査(NHANES)の参加者4万725人のアンケートのデータから、コーヒーを飲む習慣のパターンの特定が行われました。そして、女性看護師と男性看護師を対象とした2つの調査で非常に正確な食事記録を提供した男女1463人のデータを用いて、各パターンの人が実際にいつ、どれくらいのコーヒーを飲んでいるかを検証しました。その結果、コーヒーを飲むパターンは朝の4時から11時59分までの午前中に集中してコーヒーを消費する「朝型パターン」と、1日を通じて分散されたタイミングでコーヒーを飲む「終日型パターン」の2つに大別できることがわかりました。具体的には、NHANESの参加者4万725人のうち36%の人が朝型パターン、16%の人が終日型パターンで、残りの48%がコーヒーを飲まない人でした。一方医療関係者にはコーヒー党が多く、各調査に参加した女性772人と男性691人のうちそれぞれ61%と62%が朝型パターンで、19%と18%が終日型パターン、残りの20%がコーヒーを飲まない人でした。そして、コーヒーの消費パターンと、医療記録から抽出した健康および死亡データの関係を分析した結果、朝型パターンの人はコーヒーを飲まない人に比べてあらゆる死因での死亡リスクが16%低く、特に心血管疾患で死亡するリスクは31%低いことが判明しました。一方、終日型パターンの人は、コーヒーを飲まない人とそれほど変わりませんでした。朝型パターンの場合、コーヒーを飲む量は適量もしくはやや多めな方が恩恵が多く、1日の平均摂取量と死亡リスクの低下率の関係は「0杯超~1杯以下」で15%、「1杯超~2杯以下」で16%、「2杯超~3杯以下」で28%、「3杯超」で21%という結果でした。統計的には、「1杯超~2杯以下」「2杯超~3杯以下」「3杯超」の結果が有意と評価されています。一方、終日型パターンではコーヒー摂取量と死亡リスクの間に有意な関係は見られませんでした。以下は、全死因(左)と心血管疾患(右)による死亡リスクを縦軸に、コーヒーの摂取量を横軸にした場合における、朝型パターン(青線)と終日型パターン(赤線)の違いを表したグラフです。朝型パターンの人が多めにコーヒーを飲むと、より大きく健康リスクが低下する傾向があることが視覚的に示されています。初めての研究です。私たちの研究結果は、コーヒーを飲むかどうか、どれだけ飲むかだけではなく、いつコーヒーを飲むかも重要であることを示しています」と述べました。朝にコーヒーを飲んだ方が体にいいのは、コーヒーが概日リズムに影響を与えるからではないかと、専門家は考えています。ロンドンにあるロイヤル・ブロンプトン・アンド・ヘアフィールド病院のトーマス・F・リュッシャー教授は、European Heart Journalに寄稿したこの研究の論説で、昼過ぎや夕方にコーヒーを飲むと交感神経活動の概日リズムが乱れる可能性があると述べました。事実、一日中コーヒーを飲む人の多くが睡眠障害に悩まされていることはよく知られています。また、コーヒーに含まれるカフェインには睡眠を誘発するホルモンであるメラトニンを抑制する働きがあることも指摘されています。つまり、コーヒーの摂取は健康にいい影響を与えるものの、1日の遅い時間に飲んで生活リズムが崩れると、せっかくの効果が相殺されてしまう可能性が高いということです。リュッシャー氏は「コーヒーを飲むのは健康にいいという確固たる証拠がありますが、どうせなら朝に飲むようにしたほうがいいでしょう」と呼びかけました。

2025.11.21

コメント(0)

-

11月20日(木)…

Tom Jones Land of 1000 Dances医療費の窓口負担や保険料に「金融所得」反映へ…政府、「支払い能力」に応じた負担徹底に向け調整11/18(火) 21:06配信 読売新聞オンライン 政府が近くまとめる総合経済対策に、高齢者の医療費の窓口負担や保険料に株式配当などの金融所得を反映させるため、「具体的な法制上の措置を2025年度中に講じる」と盛り込む方向で調整していることが分かった。支払い能力に応じた負担の徹底に向け、来年の通常国会に関連法案の提出を目指す。 現行の国民健康保険や75歳以上の後期高齢者医療制度では、所得に応じて窓口負担や保険料が決まる。上場株式の配当などの所得は確定申告しなければ算定の対象に入らず、負担に反映されないため、不公平との指摘がある。自民党と日本維新の会の連立政権合意書でも「金融所得の反映」の推進が明記されていた。 政府はまず後期高齢者医療制度での導入を検討している。厚生労働省によると、25年度予算ベースで、後期高齢者の窓口負担分を除く医療費18・7兆円のうち4割を現役世代の保険料で賄っている。支払い能力のある高齢者の負担を増やし、現役世代の負担軽減につなげたい考えだ。 金融所得の把握方法としては、証券会社に配当支払いなどの法定調書をオンライン提出してもらうことを想定する。システム構築が必要で、実際の導入には数年かかるとの見方もある。

2025.11.20

コメント(0)

-

11月19日(水)…

Mrs.アバンチュール - 門あさ美【高血圧、糖尿病患者を狙い撃ち】診療報酬改定に大きな影響力を持つ「日本医師会」の策略と政界工作 会員数17万人の巨大組織が行なう「医政活動」の中身11/18(火) 7:15配信 マネーポストWEB政界にも大きな影響力を持つ「日本医師会」とはどのような団体なのか 医療費の高騰が社会問題になっている。高市早苗政権が医療費改革を打ち出し、財務省も開業医の利益率が高いとして報酬の是正を訴えるなか、「既得権」を守ろうと活動してきたのが日本医師会だ。このたび『日本医師会の正体』(文藝春秋)を上梓したジャーナリストの杉谷剛氏が、同会による診療報酬の値上げ策略と政界工作を明かした。診療内容は同じなのに4.7倍に 都内在住の女性Aさんは6~7年前から高血圧、糖尿病、脂質異常症の80代の父親に付き添い、地元の診療所に通っていた。 異変が起きたのは昨年9月のことだった。窓口で支払う父親の2割負担の診療代が、いきなり1170円から1830円に値上がりしたのだ。しかも、それまでは3か月に1回の通院だったが、「これから毎月来てください」と言われた。以前と比べると、年間の自己負担は年4回の計4680円から年12回の計2万1960円と4.7倍に跳ね上がる。 診療内容は同じなのになぜ診療代が高くなったのか。疑問を持ったAさんが調べたところ、2024年6月からの診療報酬改定で新たに生活習慣病の診療代を請求されていることに気づいた。 診察や検査、調剤など約5000項目に及ぶ診療報酬は、2年に1度改定される。2024年度の改定では、高血圧、糖尿病、脂質異常症を対象とする「生活習慣病管理料」の【I】と【II】が新設された。【I】は検査や注射、病理診断などの費用を常に含む包括料金。いわばサブスクで、検査が多ければ割安だが少なければ割高となる。一方、【II】は検査などの費用を実施のつど請求するため、半額程度となっている。どちらにするかは医師が選べる。 そこでAさんは「父の検査は少ないので頻繁な検査を必要としない患者向けの【II】にしていただけませんか」と訴えたが、医師は「うちが赤字になるから【II】にはしない」と答えたという。 私の取材ではAさん同様、昨年の改定後に診療所の開業医から「必要のない割高な【I】のほうを請求された」というケースは少なくない。その診療報酬改定に大きな影響力を持つのが「日本医師会」である。参議院に組織内議員を送り出す 東京・文京区に本拠を置く日本医師会(日医)は「日本で唯一、医師を代表する団体」と自認する公益社団法人だ。会員数は約17万70000人で、診療所などの開業医と病院などの勤務医の人数は拮抗しているものの、日医の会長、副会長、常任理事ら執行部のメンバーは、ほとんど開業医で占められている。都道府県の医師会長の大半も開業医だ。 日医に入会するためには各都道府県の医師会にも入らなければならず、たとえば大阪府や静岡県の場合、開業医だけが高額な入会金を支払い、初年度は年会費などと合わせて100万~300万円を負担している。このように開業医中心の団体である日医は自ずと開業医の利益を優先し、要望を実現するために様々な活動を行なうことになる。 厚労省をはじめとする関係省庁では、日医の副会長や常任理事らが中心となって審議会の委員を掛け持ちで務め、日医の意に反する医療政策が実行されないよう厳しくチェックしている。 特に開業医の既得権を損なうような政策には、自民党を中心とする政界から圧力をかけて実現阻止に動く。そうした医政活動は、国などから補助金を受けて公益活動をする日医に代わり、日医の政治団体「日本医師連盟」(日医連)が担う。 日医連は3年ごとの参院選に毎回、自民党から候補を出馬させており、落選しなければ常時2議席を持つ。現在は元地方創生担当相の自見英子氏と今年7月の参院選で初当選した元日医副会長の釜萢敏氏が組織内議員だ。 財務省の初の全国調査でも、2022年度の診療所の利益率は8.8%と、病院の5.0%を大きく上回った。調査では診療所が溜め込む内部留保が平均1億2400万円であることもわかった。 私が調べた限りでも、開業医の診療報酬は病院より手厚い。その一例が1992年に新設された「特定疾患管理料」で、生活習慣病の診療に上乗せして請求することができた。この管理料は200床以上の病院は請求できない。 最も患者数が多い生活習慣病関連の診療報酬は、診療所の収入の柱になる。実際、2022年度に医療機関に支払われた外来医療費のうち、高血圧は約1兆7000億円、糖尿病は約1兆2000億円と、2つだけで約2兆9000億円に上る。そのため、診療所に最も高く報酬が設定されていた特定疾患管理料は「開業医の聖域」と言われてきた。 そこで厚労省は2024年度の改定で、頻回な診療による医療費のムダを削るため、月2回まで患者に請求できる特定疾患管理料から高血圧、糖尿病、脂質異常症の3つだけを外し、前述の生活習慣病管理料の【I】と【II】を新設して、月1回までしか請求できないようにした。 さらに厚労省は請求要件として「患者の状態に応じ、28日以上の長期処方やリフィル処方が可能な旨の院内掲示をする」ことを加えた。政府関係者は、この改定で「開業医の聖域に初めてメスを入れた」と胸を張った。 リフィル処方とは、同じ処方箋を最大3回目まで繰り返し使える制度だ。これが海外のように普及すれば毎月の診療代は最大3分の1になる。さらに長期処方にしてもらえれば薬局に支払う調剤報酬も減る。 だが、私は取材を通じて、この院内掲示をせずに生活習慣病管理料を請求しているケースがあることや、Aさんの事例のように実態は【II】なのに【I】を請求して利益を得る開業医が珍しくないことを知った(この点について本誌・週刊ポストが日本医師会に見解を尋ねると、「生活習慣病管理料を含めて現在議論が進められているところであり、取材には対応することができません」との回答だった)。 今年3月末に開かれた日医の臨時代議員会では、代議員が執行部に「生活習慣病管理料の【II】とリフィル処方の廃止」を政府に迫るよう求める一幕もあった。2021年の自民党側への献金額は総額約6億円 そうした日医の最重要事項が診療報酬の「プラス改定」だ。それを果たすための力の源泉が「票とカネ」である。 全国には2万人近い自民党員の医師がいて、国政選挙や地方選、首長選で“貸し”をつくる。さらに日医連は厚労族や党幹部ら一部の有力議員の側に数百万円単位、ほかの議員には年間100万~50万円の献金をしている。 政権中枢への献金額はさらに跳ね上がる。日医連は2021年9月の自民党総裁選当日、勝利した岸田文雄氏の資金管理団体に1000万円の大口献金をした。その後の2022年度と2024年度の診療報酬の改定率は、2回とも岸田の「首相裁定」によりプラス改定で最終決定している。 同じく2021年秋、日医連とその関連団体は、当時財務相だった麻生太郎氏率いる麻生派の政治団体「志公会」に計5000万円を献金した。 その他、党自体への献金や議員へのパーティー券購入などを合わせると、2021年の日医連側から自民党側への献金額は総額約6億円にも上る。 問題は、政界に流れる日医連の巨額マネーの原資である。彼らの活動資金の元となる医療費の9割近くは私たちが支払った保険料と税金、つまり「公費」ということだ。国民の医療費が膨らみ続ける一方で、それが政界に流れ、開業医の利益に還元されている側面があるのだ。 しかし、ムダな医療費を削るために私たちにもできることがある。医療に関する正しい情報を持ち、患者が医師を選べばいいのだ。 これまでは医師と患者の「情報格差」につけ込まれ、気付かぬうちに余計な管理料を取られてきた。この構図を変えることが重要だ。何も専門的になる必要はなく、医師に質問するだけでもいい。「毎月通院する必要はあるか」「この診療明細書にある管理料は何か」と聞くだけでも医師の対応が変わる可能性はある。 それでも納得する答えが得られなければ、医療機関を変えることも選択肢となる。冒頭のAさんも良心的な医師を探し、新たな診療所を受診することで診療代も薬代も大幅に減ったという。 歪んだ日本の医療を変えるのは、私たち患者の賢い選択だと確信している。人口半減、病院が「多すぎる」――福岡県大牟田市の“静かなる地域医療の後退”のリアル11/18(火) 11:50配信 Medical Note人口減少が進む現在、地域によっては病院が余る状況が生まれている。福岡県大牟田市もそうした地域の1つだ。人口は最盛期の約半数となったのに、市内には3つの公立・公的病院をはじめ20以上の病院があり、地域の各医療機関の経営を圧迫しつつあるという。国立病院機構(NHO)大牟田病院を率いる川崎 雅之(かわさき まさゆき)院長に、大牟田地域の医療資源をどう維持し、患者を守っていくかについて伺った。◇人口減少と高齢化が進む大牟田の地域医療大牟田市は、福岡県の南端、熊本との県境にあり、いわゆる「県の田舎」にあたる場所です。人口減少と高齢化が進んでおり、かつて21万人いた人口は今ではおよそ10万2千人と半減しています(2025年10月現在)。また、高齢化は全国平均が約29%(2023年時点)なのに対して、大牟田市は約38%にもなります(2025年時点)。こうした背景のなかで、地域医療には3つの大きな課題があると感じています。1つ目は人口減に伴う「病院過多」、2つ目は患者数の減少による「経営圧迫」、3つ目は医療を担う「人材不足」です。◇病院が多すぎる街でどう生き残る?人口が減少しているにもかかわらず、実は大牟田市内には20以上の病院があり(2025年5月時点)、病床数も十分すぎるほどあります。こうした状況では、当然のことながら空床が増え、各病院の経営が苦しくなってきます。この状況を改善するには、各病院が病床を減らす必要があるでしょう。実際、当院では402床を有していましたが、2025年4月からは一般病床と結核病床を減らし、355床としました。このうち結核病床は、患者数の増減に対応できるよう可変的に運用する形としています。地域医療構想の枠組みの中では、病床削減に対しては比較的柔軟に対応が認められるようになっており、大牟田市では当院も他の病院も病棟の閉鎖や再編を進めている状況です。◇患者さんが減る時代病床が余っている理由としては、患者数が減ったことも大きいと考えています。当院は一般的な呼吸器内科の病気のほか、結核、筋ジストロフィーや神経難病の患者さんへの入院治療、重症心身障害児(者)への医療を担当していますが、いずれの患者さんも人口減少分を大きく超えて減りつつあります。その分、病院経営としては苦しくならざるを得ません。患者さんが減っている理由はいくつかありますが、大きいのは在宅医療が進んでいることです。患者さんやご家族にとっては、自宅で過ごせるほうが安心ですし、経済的な負担も少なく済む面があります。また、結核については、日本は低蔓延国(ていまんえんこく)であり、今後大きく患者数が増えることはないとみています。とはいえ、私たちにはどうしても守らなければならない役割があります。そもそも当院は、2004年に2つの病院が合併してできた歴史を持っています。1つは、結核などの呼吸器疾患と重症心身障害児(者)の医療を中心としていた旧大牟田病院。もう1つが、筋ジストロフィーなどの神経難病を診ていた旧筑後病院です。この歴史を受け継ぎ、呼吸器の病気、神経の病気、そして福祉的な領域の医療を「セーフティネット」として提供し続けることが、私たちの使命だと考えています。患者さんが減りつつあるとはいえ、当院はNHOの病院としてこうした患者さんの受け皿であり続けなければなりません。入院が必要な方に対応し続けるために、経営面では厳しい局面も多い状況ですが、さまざまな手を打って課題を乗り越えていこうと考えています。◇人材不足を切り抜けるために最後の「人が足りない」という課題も深刻です。私は大牟田医師会の副会長を務めている関係で、地域の医師と連携を取る機会も多いのですが、この問題は大牟田市の多くの医療機関が悩んでいるところです。もちろん当院でも、医師、看護師、薬剤師、リハビリテーションスタッフなど、全ての職種で人材が不足しています。これに対し当院では常に採用活動を行っていますが、なかなか集まらないのが現実です。人手不足は九州のNHO全体で起きており、これはNHOの病院は九州内で転勤があるという点も敬遠される一因になっているのかもしれません。看護師不足への対策については、福岡市にあるNHO福岡東医療センターが2008年に福岡市の伝統ある大学である福岡女学院大学と連携し、その敷地内に福岡女学院看護大学を設立した例が1つのモデルケースとなっています。しかし、福岡市以外の地域では看護学校の定員割れも目立ち、また卒業しても福岡市や他の都市部へ就職してしまうことが多く、なかなか地元に人材が定着しません。看護師以外の人材不足も合わせ、さまざまな試みを行って医療を志す若手の人材を集めていく必要があると考えています。◇大牟田の地域医療を守っていくために私たちの病院経営は、年々厳しさを増しています。しかし、難病や重度の障害といったセーフティネットとしての医療は、誰かが担わなければなりません。もし当院がこの役割を諦めてしまえば、行き場を失う患者さんが大勢出てしまう。それだけは絶対に避けなければなりません。また、実は大牟田の周辺ではかかりつけの先生方も減りつつあり、たとえば呼吸器内科の医師は着実に少なくなってきました。この困難な状況を乗り越えるためには、各医療機関がそれぞれの役割を明確にし、当院でいえば「脳神経内科と呼吸器の病院」といった核となる専門性や強みを持って地域で支え合う体制が求められます。時代の変化に柔軟に対応しながら、地域の方々の命と健康を守り続ける――。その実現に向け、当院は地域の医療機関、行政、そしてお住まいの皆さんと一丸となって、大牟田の未来の医療を築いていきたいと考えています。

2025.11.19

コメント(0)

-

11月18日(火)…

Every Night & Day - 門あさ美神戸市立病院の医師、患者への不同意性交容疑で逮捕2025年11月18日 (火)配信 朝日新聞 入院患者の30代女性の同意なく下半身を触ったとして、兵庫県警長田署は17日、神戸市西区竹の台6丁目の医師、姜貴嗣容疑者(56)を不同意性交の疑いで逮捕し、発表した。「必要な医療行為と認識していました」と容疑を否認しているという。 署によると、姜容疑者は神戸市立医療センター西市民病院の消化器外科の医師として勤務していた8月中旬、患者の女性に対し、診察と称してわいせつな行為ではないと誤信させ、病室で同意なく下半身を触った疑いがある。女性が翌日に病院に相談し、発覚した。 同病院は今月17日、「患者に対しわいせつな行為を行った。患者・市民の皆さまの信頼を大きく裏切る重大な非違行為である」と発表し、姜容疑者を懲戒解雇処分にした。

2025.11.18

コメント(0)

-

11月17日(月)…

ミステイク パートナー - 門あさ美「持続可能なゴルフ場にリニューアル」とは具体的にはどういう改造を指すの? 生まれ変わった春日井CCに見る「ゴルフ場の未来」11/15(土) 18:15配信 ゴルフのニュース春日井CCが持続可能性をテーマにリニューアル 春日井カントリークラブは1964年に愛知県で5番目に開場したゴルフ場です。名匠・井上誠一氏が設計を手がけた東西36ホールはたちまち評判を呼び、1969年日本プロゴルフ選手権、1975年日本オープンゴルフ選手権、1980年日本女子オープンゴルフ選手権を開催しました。東海地方を代表する名門コースとして確固たる地位を築きましたが、開場60周年を迎えるにあたり設備の老朽化に悩んでいました。 一番困っていたのは散水設備です。芝生の育成に必要な水を思いどおりにまくことができなくなり、猛暑が追い打ちをかけて芝生が悲鳴を上げていました。また、散水だけでなくグリーンのコンディション維持やバンカーの整備など、コース管理全般に携わるスタッフが不足しており、高品質なメンテナンスを保つのが難しくなりつつありました。 これらの問題を一挙に解決するため、2023年12月から東コースのリニューアル工事を実施しました。リニューアルを担当したのは米国人設計家のデイビッド・デール氏です。デール氏はコースの戦略性を高めるだけでなく、環境に配慮して持続可能性を高める設計で世界的な評価を得ていました。 ゴルフ場サイドの課題だった老朽化、人手不足、温暖化をさまざまな手法でクリアし、戦略性、美観、持続可能性を備えたコースへと導きました。 散水設備は節水効果と省力化効果の高い全個別制御スプリンクラーを導入。グリーンは高温に強いオークリーという芝種(第7世代ベントグラス)に転換。バンカーは大雨が降っても水溜まりができず、砂崩れを最小限に食い止める構造(ベタービリーバンカー)を採用しました。これらの設備をお披露目するメディアツアーが11月10日に開催され、参加してきました。無人芝刈機や乗り入れに適したカートも導入 春日井カントリークラブを運営する春日井開発株式会社代表取締役社長の松岡敏和氏は、大々的なリニューアルを実施した理由について次のように語ります。 「当クラブは今年で61年目になりますが、60年を過ぎるといろんなものが悪くなり、本当に困っておりました。今の設備を補修しながら定期的に1億、2億というお金をずっと使っていても、たぶんよくなりません。今後のことを考えると、SDGs(持続可能な開発目標)とよくいいますけれども、『お金があまりかからないゴルフ場というのができないかな』という発想がありまして、思い切って清水の舞台から飛び降りた(大規模な投資を決断した)ということでございます」 続いて同社取締役の松岡茂将氏から、コース改修のコンセプトについて次のような説明がありました。 「まず散水システムが老朽化しておりまして、取り替えなければならないシチュエーションに陥っておりました。日本の散水システムはスプリンクラーをブロックごとに出すタイプが大半でしたが、海外では個別にスプリンクラーを制御するタイプがスタンダードになっています。そちらのほうが使う水の量が少なく、管理する際に誰でも使いやすい機材ということで、人手不足に対応できるシステムを導入しました」 「人手不足に関しましては、近年は温暖化による異常気象で夏場に局所的な大雨が降り、それが起こるとバンカーに水が溜まり、水を抜く作業で人手が取られると、グリーンやフェアウェイの刈り込み作業が遅れるという悪循環が生じていました。その手間が省けるようなバンカーを作りたいという目的で、ベタービリーバンカーを選んで導入しました」 「この温暖化に対応するためにはグリーンにどのような芝種を使うかということも併せて議論し、夏場に強いオークリーというベントグラスを採用しました。今年の夏も非常によいコンディションで乗り切ることができました」 「そして今後の人手不足に対応するため無人芝刈機を導入しました。フェアウェイをマッピングで覚えさせ、そのルートを自動的に走れるようになると、お客様がいなくなった後に無人で刈り込み作業を行なうことができます」 「人手不足はコース管理だけでなく、キャディーさんが足りないという問題もあります。それに対応するためには将来的に乗用カートをフェアウェイに乗り入れる形でお客様に回っていただくのが必須と考えておりまして、乗り入れに適した2人乗りカートを導入するとともに、そのカートが走りやすいコンクリートカートパスを設計しました」 実際にコースを回った印象として、すべての設備が21世紀にふさわしい新たな装いを備えているだけでなく、このゴルフ場を50年後も100年後も存続させるんだという強い気概を感じました。 日本にゴルフが伝わったのは1901年。それ以来、全国各地にゴルフ場が次々と造成されていきましたが、2000年代に入ってから経営破綻が相次ぎ、約300コースがなくなりました。コロナ禍を機にゴルフブームが起こり、近年はゴルフ場の需要が高まっていますが、日本は少子高齢化が急速に進んでおり、ゴルフを始める人よりもやめる人が増えていくのは避けられません。現在(2025年時点)はゴルフ場が約2100コースあるといわれていますが、10~20年後に何コースが生き残るか予断を許さない状況です。 今回の春日井カントリークラブの取り組みは、ゴルフ場の持続可能性と価値向上を最大限に高めるにはどうすればいいかを徹底的に追求して一つの答えを示し、他のゴルフ場も追随してほしいというメッセージが込められている気がしました。

2025.11.17

コメント(0)

-

11月16日(日)…

街路樹 - 門あさ美仏ミシュラン三つ星の小林圭が手がけるクリスマスディナー、その中身とは11/15(土) 16:30配信 GOETHEフランス版のミシュランガイドで6年連続三つ星に輝く小林圭シェフ。2024年は都内に一挙4つのレストラン&バーをオープンした。そのひとつ、虎ノ門ヒルズ ステーションタワーの最上階にある「KEI Collection PARIS」では、2025年12月20日(土)から25日(木)までの6日間限定でクリスマス特別コースが提供される。聖なる一夜をガストロノミックに彩る「KEI Collection PARIS」は通常、日によって素材が変わる“お品書き”の中から料理を選び、オリジナルのコースを組み立てる「アラカルト」形式。6日間限定クリスマス特別コースでは、小林シェフ監修のもと、「KEI Collection PARIS」のキッチンを預かる久保雅嗣シェフが旬の食材とグリルの技術を融合させたコースを組む。ディナーコースは8品からなる「Noël "Découverte"」(29,500円)と「Noël "Prestige"」(42,000円)の2本立て。12月21日(日)のみランチコースもあり、ディナーの「Noël "Découverte"」をベースにしたショートコースの「Noël "Déjeuner"」(25,000円)とディナーと同じ「Noël "Prestige"」(42,000円)が用意される。プレス向けに開かれた先行試食会では、「Noël "Prestige"」から5品が供された。ワインはシャンパーニュ、白ワイン、赤ワインの3種をサーヴ。これらのワインはコースに含まれないが、期間中はアルコールのペアリング(18,000円)も別途用意されるとのこと。クリスマスの夜にシャンパーニュは欠かせぬもの。アペリティフとしてフルートグラスに注がれたのはボランジェ スペシャル キュヴェ。レストランのハウスシャンパーニュとしてオープン以来常備されているという。ジェームズ・ボンドお気に入りの銘柄を味わいつつ、運ばれてきたのはアミューズ3品。「コンソメ、24ヶ月熟成コンテのグジェール、石焼Maki 延寿牛ユッケ 生雲丹」だ。まずは繊細なコンソメで口の中を整え、溶ろけたコンテの“羽根付き”グジェールで食欲をアップ。ユッケと雲丹を海苔で巻き、パクッとひと口。重厚なボディのボランジェがマッチする。アントレの一皿目は「最中 兵庫県産香住蟹 キャビアクリスタル」。最中はKEI Collection PARISのシグネチャーディッシュで、香住のズワイ蟹のほぐし身の上に、小林シェフのオリジナルキャビアであるKaviari社の「KEI セレクション」をたっぷりトッピングという贅沢さ。これを最中の皮でサンドしていただく。ここで注がれたのは、モーリス・ラパリュ・エ・フィスのマコン・ミリー・ラマルティーヌ2020というフランス・ブルゴーニュ地方の白ワイン。蟹にシャルドネという鉄板の組み合わせだ。このペアリングでまったく不足はないけれど、ボランジェでひっぱってもよさそう。最中の皮の香ばしさとシャンパーニュのイースト感がハーモニーを奏でる。ちなみにこの日サーヴされたワインはペアリングの一例で、期間中に提供されるワインは未定とのこと。アントレ2皿目は「北海道産2年熟成じゃがいもニョッキ フロマージュソース 黒トリュフ」。熟成させるほどに甘みが増すじゃがいもをニョッキにし、パルミジャーノクリームのソースをあしらったひと皿。刻み海苔のように見えるのが黒トリュフだ。深皿の底から妖艶な香りが湧き上がってくる。メインの肉料理は「兵庫県産 太田牛フィレ ソースヴァンルージュ」。太田牛とは兵庫県但馬地方の太田牧場で飼育された黒毛和牛のブランド。1℃単位での火入れにこだわる小林シェフ直伝の調理により、低温でじっくりとグリルし、仕上げに牧草で燻したフィレ肉は脂と赤身のバランスが完璧。合わせたのはドメーヌ・ドーピアックのキュヴェ・オーピアック2015という、フランス・ラングドック地方の赤ワイン。地中海品種のムールヴェードル、カリニャン、シラー、グルナッシュ、サンソーをブレンドし、大樽と小樽で30ヶ月熟成させている。収穫から10年の年月を経て今がまさに飲み頃。肉のジューシーさにワインのまろやかさがフィットし、赤ワインソースとの絡みもじつによい。造り手のウェブサイトにも、相性のよい料理として牛フィレ肉とあるのだから、ストライクど真ん中のペアリングだ。ラストに「ヴァシュラン フリュイルージュ」。ヴァシュランはパリのRestaurant KEIのシグネチャーデザート。それをKEI Collection PARIS仕様にアレンジした。赤い果実のメレンゲの下にミルキーなクリームチーズパルフェ。甘みを抑えた大人のスイーツだ。赤、ピンク、白の色彩が、クリスマスの気分を盛り上げる。ウィンドウ越しには地上250メートルから望む東京の風景。2025年のクリスマスは「KEI Collection PARIS」で、ガストロノミックな時間を過ごしてはいかがだろう。KEI Collection PARIS住所:東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー TOKYO NODE 49F営業時間:レストラン/17:30~23:00(L.O.21:30)※日曜のみランチ12:00~15:00(L.O.13:30)、バー/【木~土曜】17:30~26:00(FOOD L.O. 25:00 / DRINK L.O. 25:30)【日~月曜】17:30~24:30(FOOD L.O. 23:00 / DRINK L.O. 24:00) ※クリスマス期間は17:00〜定休日:火・水曜4店舗オープンってやり過ぎでは…。NHKのプロフェッショナルで紹介されていましたね。

2025.11.16

コメント(0)

-

11月15日(土)…

あまく危険な香り ー 中西保志 ー「コーヒー」の飲みすぎ注意!過剰に飲んだ場合の健康リスクとは【消化器病専門医監修】教えてくれたのは……船越 真木子(ふなこし まきこ)先生2005年神戸大学医学部卒。基幹病院や京都大学医学部附属病院の勤務を経て、2021年に「まきこ胃と大腸の消化器・内視鏡クリニック」(京都市伏見区)を開院。がん罹患数の第一位である大腸がん、第三位である胃がんを早期発見するため、苦痛の少ない高精度な内視鏡検査を提供している。ミッションは『人生を最高に楽しめる体と心を支える』。総合内科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医。コーヒーを飲むのは、体にいい?悪い?食事やリフレッシュタイムなど、コーヒーを日常的に飲んでいる方も多いかもしれませんが、健康面への影響を意識して摂取していますか? コーヒーを飲むことのメリットとデメリットを船越先生に教えていただきました。メリット船越先生:コーヒーに含まれるカフェインによる集中力の向上および代謝の促進作用、ポリフェノールによる抗酸化作用が代表的なものとして挙げられます。個人差はありますが、便通促進作用もあると言われます。デメリット船越先生:カフェインによって交感神経が過剰に刺激され、血糖値の乱高下や不安・不眠・動悸などの副作用が現れたり、不整脈発作が起きやすくなったりすることがあります。また、胃酸分泌を促すことから逆流性食道炎や胃炎の悪化をもたらすこともあります。さらに鉄の吸収阻害に働く可能性もあるため、健康リスクを考えると摂取量には注意が必要です。コーヒーを1日に何杯以上飲むと「飲みすぎ」になる?船越先生によると、「1日5杯以上」のコーヒーは過剰摂取になるとのこと。1日の適正摂取量は、どのくらいなのでしょうか。船越先生:多くの研究や保健機関は、1日あたり最大400mg程度のカフェイン摂取(コーヒー約3~4杯分)が安全な上限としています。ただし、消化器内科医の実感としては、1日3杯以上になると、胃の不調や逆流性食道炎症状を訴える方が多くなる印象です。肝臓でのカフェイン代謝機能は個人差もあり、体重、性別、人種、喫煙の有無などによっても、適量は異なります。あくまでも嗜好品として、1日1~2杯程度にとどめるのがよいでしょう。コーヒーを飲みすぎると、身体がサインを発することもあると、船越先生は言います。また、摂取量に加えて、飲むタイミングにも気を配ることで健康リスクを軽減できるそうです。次回の記事で詳しくご紹介します。朗報! カフェインは健康や長寿によいという研究結果もしや、コーヒー、お茶、カフェインを摂取する大義名分が示されたんじゃない!?今回、ヒトの細胞に似ている単細胞の分裂酵母を使った研究から、カフェインが細胞内のエネルギーシステムを通じて老化に影響を与えることが発見されました。先日の『Microbial Cell』誌に論文が掲載されました。その論文では、カフェインが加齢に関連する病気のリスクを低減するというこれまでの研究を裏付けています。これから、「コーヒー飲み過ぎると健康に悪いよ」ってパートナーや家族に言われたときに反論できるようになりますね。カフェインは世界で最も摂取されている刺激物質カフェインと聞くと、コーヒーやお茶を思い浮かべると思いますが、実際はコーヒー豆、茶葉、カカオ豆、コーラナッツなどに自然に含まれている中枢神経系の刺激物質です。カフェインは、世界中で最も摂取されている中枢神経系の刺激物質という事実は、そりゃそうでしょうという感じで驚くことではありませんね。毎朝の1杯のコーヒーだけで得られる目覚まし効果だけでも充分かもしれませんが、カフェインには、うつ症状の軽減、長寿、心血管疾患や2型糖尿病のリスク低下などなど、他にもさまざまな健康効果があることが知られています。カフェインは細胞にスイッチを入れてくれるこの研究チームは過去に、カフェインが「TOR(ラパマイシン標的タンパク質)」という生物学的なスイッチに影響を与えることで、細胞の寿命を延ばすことを発見しています。TORは、食べ物の栄養やエネルギーが利用可能なときに、細胞が成長するか休止するかを判断する「スイッチ」のような役割を担うタンパク質です。さらに言うと、この成長を調整する「スイッチ」は、生物のエネルギー代謝やストレス反応の全体を管理しています。今回の新しい研究によると、カフェインはこの「TOR」に直接作用するのではなく、「AMPK(AMP活性化プロテインキナーゼ)」という仕組みを活性化させることで間接的に影響を与えることを発見しました。AMPKは、細胞の中でエネルギーの状態を測って、エネルギーの無駄遣いを防ぎ、必要なエネルギーを作り出すように働く「燃料メーター」のような役割とのことです。今回の研究では分裂酵母のモデルを用いて、カフェインがAMPKに対して、細胞の成長、DNA修復、ストレス応答といった老化や病気に関連する機能に対してどのようによい影響をもたらすかを実験しました。クイーン・メアリー・ロンドン大学の分子細胞生物学研究センターの研究者で、本研究の責任著者であるCharalampos Rallis氏は声明の中で以下のように述べています。細胞のエネルギーが不足すると、AMPKが作用して助けます。今回の研究結果は、カフェインがそのスイッチ(AMPK)を入れる手助けをしていることを示しています。さらに、同じく本研究の筆頭著者であり、イースト・ロンドン大学の生化学者であるジョン=パトリック・アラオ氏の声明では、これらの発見は、なぜカフェインが健康と長生きに有益であるかを説明する助けになります。また、将来的には、食事、ライフスタイル、あるいは新しい薬などを通じて、これらの効果をより直接的に引き出す方法を探る研究の可能性を広げてくれます。ですって。コーヒーやお茶などカフェイン大好きな皆さん、おめでとうございます!

2025.11.15

コメント(0)

-

11月14日(金)…

Michael buble tribute to paul anka!!夫の遺産4億8,000万円を「タンス預金」にした妻…税務調査で課された〈ケタ外れの追徴税額〉【税理士が警告】11/13(木) 11:00配信 THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)株式会社第一生命経済研究所のレポートによると、日本には約50.4兆円のタンス預金があると試算されています。タンス預金の目的はさまざまですが、もしもタンス預金の目的が「税金逃れ」であれば、それは危険です。今回、税理士法人グランサーズ共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が、タンス預金が税務署にバレる理由と、バレた場合に課されるペナルティについて、実例を交えながら解説します。相続税はタンス預金で節約できるの?マイナンバーカード発行以降、日本のタンス預金の総額が減っているという話ですが、これは本当です。株式会社第一生命研究所の試算によると、2024年9月時点のタンス預金はおよそ50兆4,000億円と、ピーク時の約60兆円から10兆円近く減少しています。とはいえ、いまだ相当なお金がタンス預金になっており、市場に出回っていないということです。タンス預金とは、現金を銀行口座に入れず自宅などで保管している状態を指します。わざわざ口座からお金を下ろす手間がなく便利だからという人もいますが、税金対策として活用できると考えている人も少なくありません。「口座に入れなければ足がつかないので税務署にはバレないだろう」という発想です。特に、親から相続したお金を意図的にタンス預金にして申告せず、相続税を抑えられると思っている人が多いようです。しかし、税務署はさまざまな方法で収入状況や財産状況を把握しています。口座に入っていないお金があったとしても、そこから推測して把握してくるのです。経験上、税務署は結構捕捉してきます。タンス預金がバレる主な理由申告していないお金が税務署にバレる理由は次の通りです。預金通帳から判明するケース預金の引き出し回数や入金記録からバレることがあります。通常、生活費としてある程度の回数で引き出すものですが、金額が大きいと税務署は「生活費にしては多すぎないか、引き出してタンス預金にしているのでは」と疑います。また相続の場合、被相続人と相続人の両方の通帳が調査され、相続前後に大きな入出金があれば理由を聞かれます。相続税調査では過去10年間の記録を遡ることもあるため、何年も前に移していても発覚する可能性が高いです。支払調書からバレるケース退職金や満期保険金、株の配当金などは、会社や保険会社、証券会社が税務署に支払調書を提出する義務があるため、税務署は皆さんの手元に入ったお金を把握しています。確定申告に反映されていないと「そのお金はどうしたのですか」と聞かれます。意外なところでは、貴金属や宝石を売却した場合も、1点または一組あたり30万円を超えると支払調書が共有され、売却益が課税対象になります。そのほか、不動産購入時も登記情報から税務署に伝わります。大きな買い物は基本的に税務署に知られていると考えたほうがいいでしょう。敷地内に3億円を埋めて脱税…とある土木会社の末路確定申告の内容からバレるケース日本では所得や財産に関する情報が国税の「KSKシステム」で統合管理されています。確定申告情報、源泉徴収情報などが登録され、複数のデータから整合性をチェック可能です。誤った申告や過少申告をすると、取引先や勤め先のデータからおかしい点がわかります。現金商売の飲食店や水商売の方で、売上を口座に入れず保管して申告しない人もいますが、取引先が情報を出すためバレます。結局、どこに隠してもデータや記録を辿ればわかってしまうのです。面白い例として、土木会社の敷地内に3億円を埋めていたケースがあり、重機で掘り起こされて発覚しました。所得隠しが疑われると、そこまで調べられる可能性があります。バレた場合のペナルティ無申告のタンス預金がバレると、修正申告で不足税額を追加納付します。元々の不足税額に加え、ペナルティが課される仕組みです。■延滞税:納期限の翌日から納付までの期間に課され、2ヵ月までは年7.3%、以降は年14.6%。期間が長いほど高くなります。■無申告加算税:不足税額の15〜30%が上乗せされます。■重加算税:意図的な無申告の場合、不足税額の40%(5年以内に再び課せられると50%)になります。タンス預金は意図的なケースが多いため、重加算税の可能性が高いです。実際の例として、夫から相続した約4億8,000万円をタンス預金にし、約2億3,000万円を脱税したケースでは、最終的に約3億2,000万円の追徴課税を支払いました。手元に残そうとした結果、大半がなくなってしまうのです。なお、悪質な場合は逮捕の可能性もあります。結局、無申告のタンス預金は税務調査でバレる可能性が高いです。無用なトラブルを避けるためにも、タンス預金の扱いには十分注意しましょう。マイナンバーあるのになぜ把握できない? 金融所得ある高齢者の医療費負担めぐり猪瀬議員vs厚生労働大臣11/13(木) 15:00配信 ABEMA TIMES 13日の参議院予算委員会で、現役世代の社会保険料の負担を減らすため、金融所得のある高齢者の医療費負担を増やすことについて論戦が交わされた。 質問に立った日本維新の会の猪瀬直樹議員は、「年間500万円の配当収入の人が確定申告の有無で、年間の医療保険料は僅か1.5万円で片や52万円と大きく異なるわけですね。確定申告していない窓口負担1割の人、500万円で1割の人と3割の人とこういうふうに違ってきてるんです。よくこんな不公平を放置してきたなと思いますよ」と、医療費を負担できるのに払っていない高所得の高齢者がいることを問題視。証券口座のうち90%はマイナンバーと紐づいていることから、金融所得の情報をマイナンバーで把握し、医療費の負担に反映させるべきだと主張した。 「マイナンバーがあるんだから自動的に突き合わせできるわけじゃないですか。これ進まないんですよ全然。検討ばっかりしてたら」(猪瀬直樹議員) これに対し、上野賢一郎厚生労働大臣は「(税務署に提出する)法定調書にマイナンバーが記載されていたとしても、それを現在オンラインで国税庁に提出されている割合が35%にとどまっておりまして、そのほかは紙であったり光ディスクで提出をされているというふうにお伺いをしております。まずそこからシステムを見直していくことが必要でありますので一定の時間がかかるのではないかと考えております。ただ我々としては当然先延ばしをしようと考えているわけではなくて、きちんとしたシステムをできるだけ早急に導入すべきではないかというそういった発想のもとで取り組ませていただきたい」と答弁。 猪瀬議員が「システム上の問題とか言ってるけど、役所同士の問題はあるんですか。縦割りの弊害みたいなあるんだったらおっしゃっていただきたい」と尋ねると、上野厚労大臣は「まず証券会社から国税庁のほうに情報提供していただく必要があります。それから国税庁からその情報を今度は自治体あるいは広域連合に提示をしなければ、例えば負担割合の決定などはできませんし保険料算定にも使えないということになりますので、役所間それから国と自治体間、このシステムを上手に作っていくことが必要であります」と答えた。 猪瀬議員はさらに「すいません、あのねマイナンバーがあるんだからその話っていうのはそんなに複雑になるんですか、よく分からないんですよそこが」と質問。 上野厚労大臣は「いずれにいたしましても紙でのやり取りということになりますと突合が非常に難しくなりますので、やはりオンライン上でのやり取りという形になろうかと思っております。システムの問題でありますので、その点我々も十分勉強して詳細を見極めたうえで自民・維新の協議体の方にしっかりと情報提供できるように務めさせていただきたいと思います」と答え、マイナンバーがあっても医療費負担への反映には時間がかかるという見方を示した。《入会金は250万円》“上皇さまの執刀医”が超高級クリニックの理事に…本人が明かした「納得の理由」11/14(金) 11:00配信 女性自身10月下旬、Xではあるニュースが大きな話題を集めていた。心臓血管外科医の天野篤氏(70)が、今年1月に銀座で開院したクリニック「RiCarna Clinic」の代表理事に就任していたことが分かったのだ。同氏は、‘12年に上皇さまが東京大学医学部附属病院で冠動脈バイパス手術を受けられた際、その執刀を任された人物だ。これまで執刀した手術は1万例にも上り、その成功率はなんと98%以上。業界では“ゴッドハンド”との呼び声も高く、心臓外科の分野で日本屈指の実力を誇る。「天野先生は、‘02年に順天堂大学医学部心臓血管外科の教授に就任しており、‘16年からは順天堂大学医学部附属順天堂医院の院長を務めていました。しかし、’18年には同院の院長を退任し、’21年には主任教授からも退いています。そんな天野先生が、これまでの経歴とは毛並みの異なる自由診療クリニックの代表理事に就任していたのですから、業界内では驚きの声が上がっていましたね」(医療関係者)天野氏が理事を務める銀座のクリニックの公式サイトによると、同クリニックは「再生医療×足病治療×美容医療」で“真のアンチエイジング”を実現すると謳っている。なかでも再生医療技術は、順天堂大学で研究・開発され、すでに特許も取得している唯一無二の独自技術だという。院長と最高医療技術責任者は、ともに順天堂大学で教員を務める若手医師だ。同サイトには、代表理事として天野氏の姿も顔写真付きで掲載されている。「同クリニックは保険医療も実施していますが、メインとなっているのは再生医療や美容医療をはじめとする自由診療のようです。会員制も設けているようで、その価格帯も話題を集めています。会員制には、完全貸し切り利用ができる“ダイヤモンド会員”、ラウンジを利用できる“プラチナ会員”などの区分があるようです。なかでもプラチナ会員は入会金が250万円、年会費が50万円とのこと。入会金制度のある美容クリニックというのはあまり耳にしたことがありません」(前出・医療関係者)“ゴッドハンド”の突然の転業に、一部報道では“「上皇の執刀医」が美容外科に転身”とも報じられていたが…。本誌が天野氏に取材すると、以下のような回答が得られた。「私は、再生医療・美容医療の分野に再就職したわけではありません。心臓外科医としての仕事が、いまも医師活動の中心です。『RiCarna Clinic』は再生医療・美容医療・一般診療を行うクリニックです。なかでも再生医療分野では、いまエビデンスの乏しい施術による医療事故が問題になっています。その中で、基礎研究から臨床研究まで正しいプロセスを踏んできた細胞治療技術を提供する場が必要だとの考えからこのクリニックは設立されました。再生医療の技術は、順天堂大学大学院医学研究科再生医学主任教授である田中里佳教授が代表を務める会社が開発したものを中心にしています。患者様一人ひとりに合わせた医療を行うためには、臨床現場の判断の自由度と専門医の裁量を尊重する体制が欠かせません。そのため、企業活動と医療提供が混ざらないよう、クリニックは会社とは独立した法人として設立しました。私はその運営を支える立場として、代表理事を務めています」さらに、診療体制や費用設定についてもこう説明する。「患者様に十分な時間と空間を確保し、確実な医療を提供するため、会員制を採用しています。そのため、診療は1日に1〜2症例が限度です。また、細胞治療では外部機関に培養を依頼するため一定のコストが発生します。突然のキャンセルなどのリスクに備える意味でも、会員制と会費制度を導入することをメンバーで決めました。私は現在も特任教授として順天堂医院での勤務を続けていますし、クリニックでは患者様からの希望があったときのみ診療しています。報酬についても必要な交通費と診療ごとの手当のみ支給される契約です」心臓外科の“神の手”が関わる世界で唯一の再生医療が受けられるクリニック――。70代を超え、活動の場はさらに広がっていくようだ。高齢者医療費「3割負担」拡大の議論加速 金融所得の反映も検討…年末までに一定の結論出る見通し11/14(金) 10:45配信 FNNプライムオンライン(フジテレビ系)70歳以上の高齢者の医療費自己負担をめぐり、現役世代と同じ3割負担に対象者を拡大する議論が進められている。医療費の自己負担は70歳以上では原則1割から2割だが、年収が単身で383万円以上など現役並みの所得(課税所得が145万円以上で、年収が単身で383万円以上、複数人世帯で520万円以上)がある場合、現役世代と同じ3割負担。医療費が膨らむ中、現役世代の保険料負担の軽減が検討されていて、厚生労働省の部会では、3割負担の基準となる「現役並み所得」の見直しについて議論された。その中では、高齢者の所得が上昇していることや受診日数が減っていることなどから基準設定を見直す時期に来ていると賛成の声があった一方、高齢者の過度な負担にならないよう配慮する必要があるとの意見も聞かれた。また、株などの金融所得について、保険料の算定に反映するかどうか議論されたが、実務面での指摘が相次いだ。今後、年末までに一定の結論が出る見通し。

2025.11.14

コメント(0)

-

11月13日(木)…

布施明 悲しい色やね 上田正樹 カバー 1991 高音質《高市早苗首相は日本医師会を切れるか》日医vs財務省&維新で診療報酬の議論が激化…奈良県医師会長は高市氏の有力支援者11/13(木) 7:12配信 文春オンライン維新のおかげで総理になれたが… 日本の国民医療費は約48兆円。自民と連立を組む維新は医療費削減で保険料負担の引き下げを求めるが、開業医の利益団体である「日本医師会」は猛反発。診療報酬改定率の決定を控え、高市首相は決断を迫られている。 「わが国で最も分厚いと思われていたガラスの天井の一つを打破するという偉業を達成した人物として、まさに歴史に名を残すことになると思います」 女性初の総理大臣が誕生した翌10月22日、日本医師会(日医)の定例会見で、松本吉郎会長は高市早苗首相に最大限の賛辞を贈り、こう付け加えた。 「高市総理の地元である奈良では、奈良県医師会の安東範明会長が『高市早苗議員を内閣総理大臣にする奈良の会』の会長を務めておられます。 安東先生は記者会見等で、診療報酬は実質的なマイナス改定が続いていることで、医療機関の経営が危機的な状況にあることを強く主張されておられます」 日医には歯科医を除く医師の半数余りの約17万8000人が加入する。開業医と勤務医がほぼ半々だが、役員ポストのほとんどは開業医が占めており、実質的に開業医中心の利益団体と言っていい。 いま、医療費削減を掲げる日本維新の会の連立政権入りで、医療保険制度改革の議論が激化している。 診察や検査など個別の医療行為の値段である診療報酬は2年に1度、厚生労働省の「中央社会保険医療協議会」(中医協)で審議される。年末に国民医療費の総額の増減を示す改定率が決まり、翌年6月に改定される。今年は改定率が決まる年にあたり、年末を控え、維新の主張をテコに開業医の既得権益の縮小を図る財務省に対し、日医は高市首相誕生の立役者である奈良県医師会長のパイプにすがり、巻き返しに躍起なのだ。 冒頭の会見の約2週間後、11月6日の会見で松本会長は怒りを爆発させた。【ヤフコメで話題】「診療報酬の引き上げが必要との声」「医療現場の窮状に危機感」 - 物価高と医療機関の経営問題が議論に11/13(木) 7:10配信 Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGEなにがあった? 物価高に伴う医療機関の経営悪化と診療報酬の引き上げについて、Yahoo!ニュースのコメント欄で話題になっています。 ユーザーコメントでは、保険診療の診療報酬が物価や人件費の高騰に見合っていないため、医師が自由診療の美容外科に流れる現状や、医療現場の人手不足・設備の老朽化など深刻な課題が指摘されています。 また、診療報酬を引き上げなければ保険診療を担う医療機関が減り、国民の医療アクセスが損なわれるとの懸念や、現場の実情を踏まえた抜本的な制度改革を求める意見が寄せられています。みんなの反応- 診療報酬が上がらないと、保険診療を続ける医師が減ってしまうのではと心配です。- 物価や人件費が上がる中、医療現場の負担が大きくなっていると感じます。- 医療機関の経営が厳しい現状を考えると、診療報酬の見直しは必要だと思います。

2025.11.13

コメント(0)

-

11月12日(水)…

悲しい色やね 上田正樹('08)

2025.11.12

コメント(0)

-

11月11日(火)…

悲しい色やね 上田正樹('84)

2025.11.11

コメント(0)

-

11月10日(月)…

悲しい色やね

2025.11.10

コメント(0)

-

11月9日(日)…

角松敏生 Fly By Night (30th Anniversary Concert)医療費削減の重要項目「OTC類似薬の保険適用除外」は実現可能か 薬代高騰への不安も ひろゆき氏「始まってしまえばジェネリックによって安くなる」11/9(日) 9:30配信 ABEMA TIMESOTC類似薬の行方 日本維新の会が医療費を4兆円削減し、現役世代の負担を年間6万円減らすことを目標としている。そのために病床削減とともに進めようとしているのが、「OTC類似薬の自己負担見直し」だ。連立を組む自民党の高市早苗総理も、国会でこれについて言及した。 OTC類似薬は、市販薬とほぼ同じ効果ながら、医師の処方箋が必要な薬だ。現在は保険適用により患者負担は1〜3割だが、維新は適用から外すことで、数兆円規模の医療費削減につながるとしている。一方で、日本医師会などからは、反対の声も大きい。果たして適用除外は実現可能なのか。『ABEMA Prime』では維新議員と医師と考えた。■日本人に求められる「セルフメディケーション」 維新が掲げている4兆円の削減案は、「OTC類似薬を医療保険の対象から外す(効果は1〜数兆円)」、「全国150万のベッド数を11万減らす(効果は1兆円)」、「年齢にかかわらず収入・資産に応じて医療費を負担する(将来的に高齢者も3割負担に)」といった内容だ。 作家で維新の参議院幹事長である猪瀬直樹参院議員は、自民、公明との3党合意を取りまとめた。「日本は医薬品の生産側が強く、消費者側が非常に弱い。日本は社会主義国家的なところがあり、常に生産側が優位になっているが、物事は『利用者に役立つか』で見る必要がある」。 そして、「OTC類似薬は薬局で買えるような薬ばかりだが、『医師の処方箋がないと買えない』となると、大した病気でなくとも診察してもらうことになる。そうなると、診察費やあらゆる薬で、クリニックがもうかる構造ができる」と、現状の問題点を指摘する。 「ふらいと先生」こと新生児医・小児科医の今西洋介氏は、「世界の流れとしては、賛成せざるを得ない。アメリカでもOTCが普及し、市販薬の価格もかなり安い。市場作用が働き、求めやすくなったので、そうした方向に行けばいい」と感じている。 一方で「95%が反対というアンケート結果もある。持病のある人や、社会的弱者の場合には、負担が大きくなるという指摘も、一部の専門家から出ている。そのあたりの一時的なサポートは必要になるだろう」とした。 WHO(世界保健機関)による“セルフメディケーション”の定義は、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」で、厚生労働省は「国民の自発的な健康管理・疾病予防の取り組みの促進・医療費の適正化にもつながる」としている。「風邪かなと思ったら栄養ドリンク剤を飲んで早めに休む」「頭痛などの場合、市販薬を飲む」「ケガをしたらばんそうこうを貼る」などが、その例だ。 猪瀬氏は、現状の医療現場における課題として、「医師と薬剤師、看護師、理学療法士などのタスクシフトができていない。日本の薬剤師は、人口比で世界一の数がいる。相談すれば解決できる問題はいくらでもあるが、日本は縦割りのギルド(職業別組合)になっていて、全部開業医の所へ行く」と語る。 今西氏は、医師の視点から「薬を出すことだけが僕らの仕事ではない。情報を得ながら、診断を付けることが大事だ。ただ、日本はあまりにもセルフメディケーションの意識が低い。とはいえアメリカのように、セルフメディケーションが進みすぎて重症化するパターンもあるため、バランスは必要だ」と話した。■保険適用除外したら薬の値段は高くなる?安くなる? OTC類似薬と市販薬の価格を比較した。アレルギー性鼻炎(1日1錠、28日分)の場合、OTC類似薬の一部負担額は170円(アレジオン錠20)なのに対して、市販薬の価格は2000円(アレグラFX)と12倍になっている。同様に、去痰(1日3錠、7日分)は60円(ムコダイン錠500mg)が2500円(ムコダイン去痰錠Pro500)の42倍、解熱鎮痛(1日3錠、4日分)は40円(ロキソニン錠60mg)から700円(ロキソニンS)の18倍、皮膚炎(1調剤、10g)は60円(ベトネベート軟膏0.12%)が2000円(リンデロンVs軟膏)の33倍となる。 近畿大学情報学研究所所長の夏野剛氏は「市販薬は需要が少ないから高い。OTC類似薬の方が安いから、みんな医師に診察してもらう。需要が増えれば、値段が下がる。おそらくコストの約8割が、物流と在庫などの流通で使われている」と考える。 ネット掲示板「2ちゃんねる」創設者のひろゆき氏は、「『アレルギー性鼻炎薬が2000円はもうかるから』と大量に出回れば、結果として安くなり、『処方してもらっても、薬局で買っても変わらない』となる。始まってしまえば、ジェネリックが大量に出て価格はどんどん下がる」と予想する。 しかしながら、「持病の薬を処方箋でもらっていた人の医療費が増える」という側面もある。「高額療養費制度で返ってくるのは、あくまで保険対象の治療に関してだけだ。アトピー性皮膚炎の治療薬が保険適用外で自腹になると、医療費が上がってしまう人もいる」。 こうしたケースについて、猪瀬氏は「それはお医者さんに行けばいい。例外をもって、原則を否定してはダメだ。ひろゆき氏が言ったような例が出てきたら、お医者さんへ行き、それでも治らなければ大病院へ行けばいい。ただそれだけの話だ。そもそもの医療体制はできている」と返す。 夏野氏はこれに同意し、「持病がある人は、定期的な診断が必要だ。症状悪化の有無によって、処方する薬の量も変わる」としつつ、「そうではなく、『ちょっと熱が出た』『腰が痛い』といったケースだ」とする。 猪瀬氏は「行かなくてもいいのに行く回数が多い“頻回受診”がある。75歳以上は1割負担で安い人が多いため、頻回受診が多くなる。それを減らすだけでも、医療費はかなり削減できる」といった課題も示す。「アメリカではOTCが競争で、どんどん安くなっている。日本では『お医者さんに行くと7割引になる』と錯覚しているが、その保険料は自分たちが払っている」。市道で酒気帯び運転疑い 岐阜の総合病院副院長を逮捕11/8(土) 18:47配信 毎日新聞 岐阜県警岐阜南署は8日、岐阜市幸ノ町1、医師、諏訪哲也容疑者(60)を道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕した。同署によると、諏訪容疑者は松波総合病院(同県笠松町)副院長。容疑を否認しているという。 逮捕容疑は8日午前10時55分ごろ、同市細畑華南の市道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転したとしている。諏訪容疑者の車が現場でトラックと衝突事故を起こし、署員が酒のにおいに気づいて検査したところ呼気から基準値を超えるアルコールが検出された。《一生に一度は泊まりたい老舗旅館》この冬、美食家が愛した宿で絶品!宝香蟹に舌つづみ【昭和100年】11/9(日) 8:01 山崎まゆみ 温泉エッセイスト/跡見学園女子大学兼任講師(観光温泉学) 明治から昭和にかけて、書や陶芸、料理や絵画と幅広いジャンルで型破りな才能を発揮した芸術家・北大路魯山人。 彼はなぜ石川県加賀温泉郷山代温泉の旅館の台所に立っていたのだろう─。 開湯1300年の由緒ある石川県加賀温泉郷山代温泉。その温泉街の真ん中に、明治時代初期の共同湯「総湯」を2010年に復活させた「古総湯」が鎮座する。 二階建ての白木の湯小屋には男女別の浴場のみ。扉を開けると洗い場などはなく、湯船がひとつあるだけで、当時の「湯あみ」スタイルを忠実に再現した。 湯船から湯を汲み上げて、かけ湯をしてから浸かると、ステンドグラス越しに光が射し、つややかな湯を照らす。体にも光があたる。ふと壁面に目をやると、九谷焼のタイルで彩られている。実に雅な眺めだ。 そんな湯小屋「古総湯」の横で、柳の葉が風にそよぐ。 「古総湯」を囲むようにして、弁柄格子をあしらった老舗の旅館が連なり、街並みの景観は統一されている。 人で賑わう温泉街にありがちなのぼり旗や屋台や露天商などは一切なく、すっきりとした佇まいは品がある。 この品格こそ、魯山人が大きく関わっているのだ。 「あらや滔々庵」は江戸時代には大聖寺藩初代藩主・前田利治から山代温泉の湯壺の鍵を預かる湯番頭の命を受け、現在の荒屋源右衛門氏で18代目。魯山人と交流を持ったのは15代目だった。 「古総湯」の正面に建つ「あらや滔々庵」の庭先には水が打ってあり、石畳の通路の先の玄関に入ると、金箔の紙に黒い暁烏が描かれた衝立が目に入る。 「うちの15代目が魯山人を囲んで宴席を催していた時に、上機嫌になった魯山人が、『描きたいから』と言うので、金の屏風をお持ちすると、瞬く間に描いたそうです」と一八代目は語る。 「15代目はモダンな人でした。当時はみな布団で寝ていましたが、15代目はベッドを使っていました。和歌を嗜んだ趣味人でした」 「あらや滔々庵」には暁烏の金の衝立や「あらや」の看板以外にも、魯山人の書、絵、焼き物がここぞとばかりに館内に展示されている。 魯山人が滞在した客室は今も宿泊できるし、魯山人直伝の「鴨すき」も賞味できる。魯山人の器を使って食事ができるプランもある。 「あらや滔々庵」では、「美の源泉は自然である」「新鮮な食材に勝ることはない」「器は料理の着物である」といった魯山人の名言を基盤にし、魯山人の美的感覚が宿の佇まいや働くスタッフにも反映されている。 私は25年もの間、数々の由緒ある温泉旅館を取材してきたが、同時に閉館や経営権譲渡という寂しい事態も目の当たりにしてきた。 旅館の承継とは、単なるファミリービジネスの継続に留まらない。 旅館は土地の歴史や文化を継ぐ役割も担っており、家業として事業承継できなくなった時、歴史や文化を語り継ぐ人も途絶えてしまうことになる。 「あらや滔々庵」18代目が「あらや」の看板の下で、屋号を記した法被を着て微笑んでくれた。その笑みは、宿が積み上げてきた歴史に裏打ちされたもので、いち旅館ファンである私にはとても頼もしく、尊く見えた。 これからの季節は、友人の美食家はこぞって宝香蟹を求めて、毎年冬に「あらや滔々庵」出かける。内子と呼ばれる卵を持つ雌が美味。濃厚な風味の蟹の身と味噌が特徴だ。

2025.11.09

コメント(0)

-

11月8日(土)…

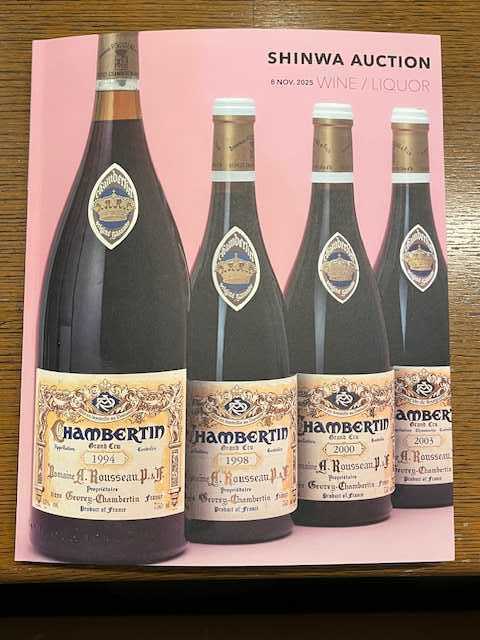

Perfidia IKIRA BARÚ「そば文化を広げ残す役割を果たしたい」弟子や孫弟子の店は50近く…「現代の名工」の高橋邦弘さん11/8(土) 10:51配信 読売新聞オンライン 厚生労働省は7日、卓越した技能を持つ「現代の名工」に、新たに142人(男性129人、女性13人)を選んだと発表した。最年長は沖縄県の楽器製造工、新垣喜盛さん(84)で、最年少は福井県の和生菓子製造工、上田浩人さん(41)と大阪府の美容師、上西香奈枝さん(41)の2人。表彰式は10日、東京都内で行われる。 日本料理調理人の高橋邦弘さん(80)(大分県杵築市)は、そば職人として自家製粉のそばにこだわり、後進の育成にも力を注いできた。弟子や孫弟子がパリなど国内外で店を構え、その数は50に近い。「心を込めてそばを打ってきた。(現代の名工は)名誉なこと」と喜ぶ。 東京出身。そばが好物で、20歳代後半の頃、新聞で知って参加したそば打ち教室をきっかけに職人を志した。 3年間の修業の末、東京に自らの店「翁」を開業。ひきたての粉で提供しようと40歳代前半で山梨県に製粉設備付きの店を構えた。各地に出張して打つ「そば会」やそば教室も数多く開いて技を広めてきた。「人とのつながりや、おいしいと言われることがうれしい」と話す。 ソバの産地・大分県豊後高田市での指導を機に約10年前、隣接する同県杵築市に店を移した。高齢を理由に店は3年前に弟子に任せたが「そば文化を広げ、残す役割を果たしたい」と情熱は衰えない。(関屋洋平)本日はワインオークションでしたが、8ロットに入札して、1ロットを落札、6ロットで次点、1ロットでお話にならず…。悔しいというか、腹が立つというか、残念至極…。

2025.11.08

コメント(0)

-

11月7日(金)…

Andrea Bocelli - Perfidia (Live From Portrofino / 2012)

2025.11.07

コメント(0)

-

11月6日(木)…

Billy Paul - Me and Mrs. Jones (Official Soul Train Video)

2025.11.06

コメント(0)

-

11月5日(水)…

Michael Buble - Me & Mrs Jones Live 2010 (An Audience With Michael Buble)

2025.11.05

コメント(0)

-

11月4日(火)…

Hall & Oates Me And Mrs Jones Live 2003

2025.11.04

コメント(0)

-

11月3日(月)…

角松敏生 SEA LINE

2025.11.03

コメント(0)

-

11月2日(日)…

『YOKOHAMA Twilight Time~City Nights』('16.07.02)_角松敏生

2025.11.02

コメント(0)

-

11月1日(土)…

角松敏生 Mrs. Moonlight (30th Anniversary)

2025.11.01

コメント(0)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- 最近、愛車と楽しく付き合ってますか…

- 車齢20年!

- (2025-11-22 22:56:26)

-

-

-

- MINIのある生活(^o^)

- 次の休暇こそ、絶対、きっと、多分!…

- (2025-11-14 10:45:14)

-

-

-

- ☆★バイク★☆

- 【もう大丈夫】ツーリングで“やらか…

- (2025-11-22 23:55:52)

-