PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

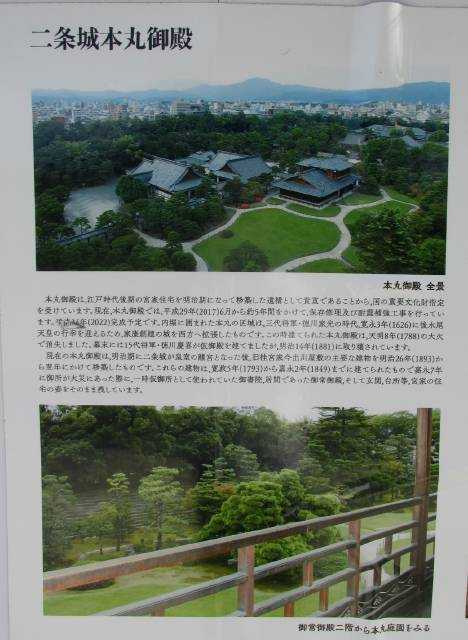

本丸御殿の建物を遠目に 見ますとこんな景色です。

本丸の北半分に本丸御殿があり、白亜の屋根付き塀が境界となっています。

そして、本丸の中央部寄りに、大きな建物一棟が廊下でつながっているようですが、突き出している感じです。

芝生の間の園路を歩み、 西側から眺める と中央部に突出した一棟 はこんな感じです。

広々とした芝生の中に悠然としている感じです。後掲の写真の文を読んで知ったのですが、この建物は 「御常御殿」 と称するそうです。

天守閣跡に上って、上から 見ますと、こんな景色です。

左側に、本丸御殿の建物群の屋根 が見えます。

この景色だけなら、工事中とは思えません。

本丸内を順路沿いに進むと、中央部の一棟(御常御殿)の側を通ります。この時、工事中という感じ受ける位です。本丸御殿の敷地はかなり離れていますので、工事中とは思えません。

天守閣跡から降りて、北方向に歩むと、そこに工事中のための仕切り塀が見えます。それで修理工事中と実感する程度です。町中で建物工事中によく見かけるような仕切り塀です。

違うところは、 建物を修復工事中の様子がPRを兼ね、その壁面に写真パネルを掲示 してある点です。

この番外編は その写真を撮りましたので、PRを兼ねてのご紹介 です。

本文を読めば、 2017年6月から約5年間を予定した保存修理及び耐震補強工事 だったようです。それが現状では遅れていることになります。新聞報道では、 2024年以降に再公開が遅れる と報じています。

天明の大火で本丸御殿が焼失 した後、御殿の再建はなく、 第15代将軍慶喜が仮御殿を建てた とか。 その建物は1881(明治14)年に取り壊され ました。

1893年に桂宮御殿がこの本丸に移建され、1894年に完了 しました。

それが現本丸御殿 。 この建物は、1793(寛政5)年から1849(嘉永2)年までに建てられた建物 だそうです。

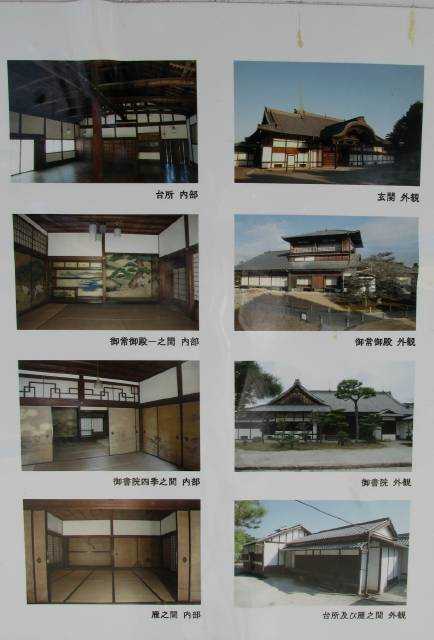

本丸御殿の建物あるいは建物内部の写真 が列挙されています。

上から順に付記されたキャプションを転記します。

台所 内部 玄関 外観

御常御殿一之間 内部 御常御殿 外観

御書院四季之間 内部 御書院 外観

雁之間 内部 台所及び雁之間 外観

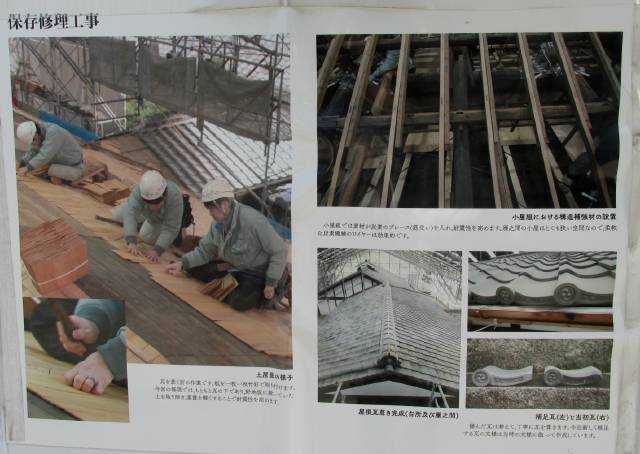

保存修理工事

左側の写真 :土居葺きの様子 瓦を葺く前の作業。板を一枚一枚竹釘で取り付ける作業

「今回の修理では、もともと瓦の下であり、野地板に敷いていた土を取り

除き、重量を軽くすることで耐震性を高めます」 (一部転記)

右側の上 : 小屋組における構造補強材の設置

「小屋組では素材が炭素のブレース(筋交い)を入れ、耐震性を高めます。

雁之間の小屋はとても狭い空間なので、柔軟な炭素繊維のワイヤーは効果

的です」 (転記)

右側の左下 : 屋根瓦葺き完成(台所及び雁之間)

右側の右下 :「傷んだ瓦は替えて、丁寧に瓦を葺きます。今回新しく補足する瓦は当時

の文様に倣って作成しています」(転記) 左が補足瓦。右が当初瓦

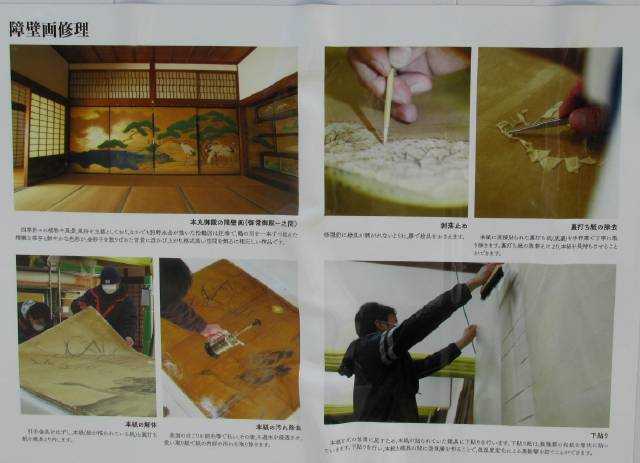

障壁画修理

上段の左 : 本丸御殿の障壁画(御常御殿一之間)

「四季折々の風俗を主題としており、なかでも狩野永岳が描いた松鶴図は

圧巻で、鶴の羽を一本ずつ捉えた精緻な描写と鮮やかな色彩が、金砂子を

散りばめた背景に浮かび上がり、格式高い空間を飾るに相応しい作品です。

上段の中 : 剥落止め 「修理前に絵具が剥がれないように、膠で絵具をおさえます」

上段の右 : 裏打ち紙の除去 「本紙に直接貼られた裏打ち紙(肌裏)を手作業で

丁寧に取り除きます。裏打ち紙の取替えにより、本紙を長持ちさせること

ができます」 (転記)

下段の左 : 本紙の解体 「引手金具をはずし、本紙(絵が描かれていた紙)と裏

打ち紙を建具より外します 」 (転記)

下段の中 : 本紙の汚れ除去 「表面のほこりを刷毛等で払い、その後、ろ過水を浸

透させ、吸い取り紙で紙の内部の汚れを取り除きます」 (転記)

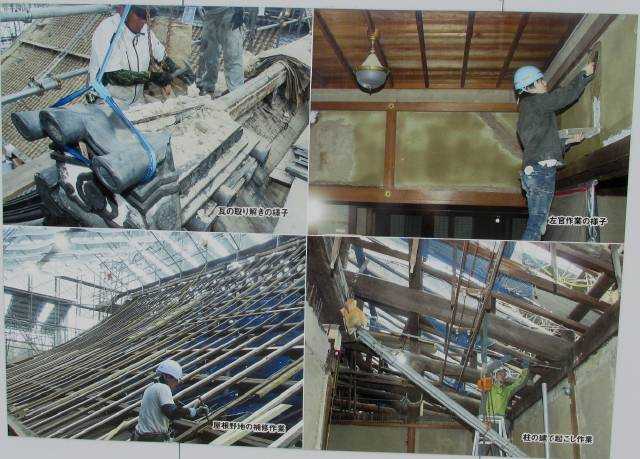

小屋根の状況 本丸御殿玄関

左上 : 瓦の取り除きの様子 : 左官作業の様子

左下 : 屋根野地の補修作業 右下 : 柱の立て起こし作業

左上 : 1 瓦の解体前の様子 右上 : 2 土居葺きの状況

左下 : 3 野木葺の状況 右下 : 4 野垂木の状況

本丸御殿御常御殿 屋根の解体状況

本丸御殿玄関 屋根の解体状況

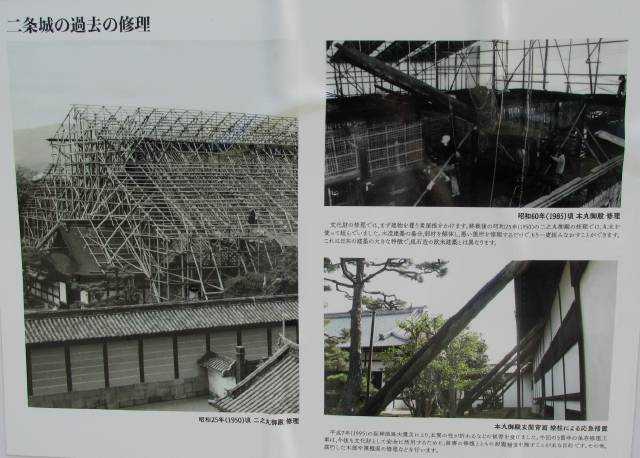

二条城の過去の修理

左側 : 昭和25年(1950)頃 二之丸御殿 修理

右上 : 昭和60年(1985)頃 本丸御殿 修理

「文化財の修理では、まず建物を覆う素屋根をかけます。終戦後の昭和25年

(1950)の二之丸御殿の修理では、丸太を使って組んでいました。木造建築

の場合、部分を解体し、悪い箇所を修理するだけで、もう一度組みなおすこ

とができます。これは日本の建築の大きな特徴で、組石造の欧米建築とは異

なります」 (転記)

右下 : 本丸御殿玄関背面 控柱による応急措置

「平成7年(1995)の阪神淡路大震により、玄関の柱が折れるなどの被害を受

けました。今回の5箇年の保存修理工事は、今後も文化財として安全に活用

するたあめに、被害の修復とともに耐震補強を施すことが主な目的です。そ

の後、腐朽した木部や障壁画の修理などを行います」 (転記)

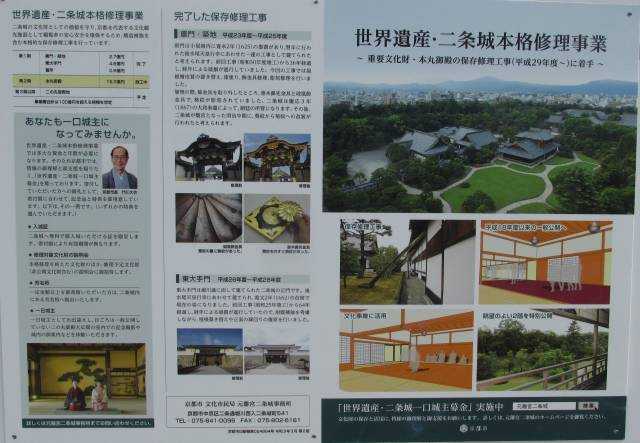

「世界遺産・二条城本格修理事業」と題するリーフレット が掲示してあります。

第1期の本格修理事業は、唐門・築地・東大手門・番所が対象で、これは完了。

第2期がここ、本丸御殿となっています。現在進行中ということになります。

こちらのページの中央には、 本丸御殿の平面図 が載っています。

本丸御殿は「玄関」「御書院」「御常御殿」「台所及び雁之間」の4棟で構成 されているそうです。

黄色:玄関、オレンジ色:御書院、空色:御常御殿、黄緑色:台所及び雁之間と、建物が色で区別されています。この図の右側が北方向になります。

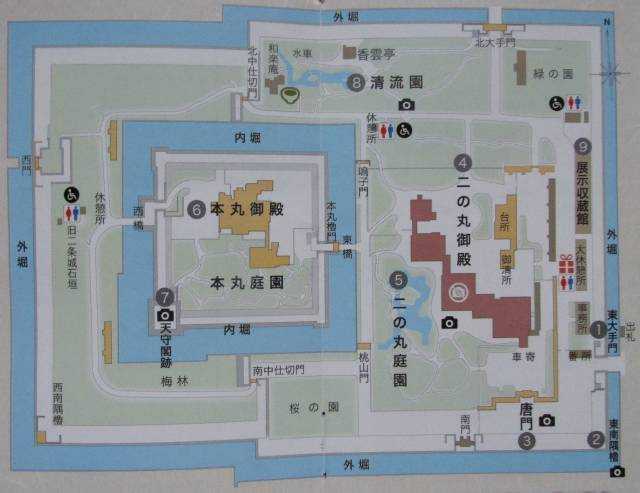

城内マップ (小冊子より)

それでは、探訪を続けます。

本丸を出た後、内堀と外堀との間に設けられた郭-本丸の背後(西)と南・北両側-の探訪に移ります。

つづく

補遺

一口城主募金 二条城本格修理事業について :「世界遺産 元離宮二条城」

修理中の二条城本丸御殿、再公開は2024年度以降に 追加工事で2年遅れ 京都

:「毎日新聞」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都 二条城細見 -1 外堀・東南隅櫓・東大手門・番所 へ

探訪 京都 二条城細見 -2 唐門 <1> へ

探訪 京都 二条城細見 -3 唐門 <2> へ

探訪 京都 二条城細見 -4 二の丸御殿とその周辺 へ

探訪 京都 二条城細見 -5 二の丸庭園 へ

探訪 京都 二条城細見 -6 本丸御殿(工事中)・本丸庭園・天守閣跡ほか へ

探訪 京都 二条城細見 -8 土蔵・西南隅櫓・南中仕切門・桃山門・梅林・桜の園 へ

探訪 京都 二条城細見 -9 土蔵・北中仕切門・加茂の七石・清流園 へ

探訪 京都 二条城細見 -10 内堀・鳴子門・清流園・北大手門・土蔵・収蔵庫ほか へ

探訪 京都 二条城細見 -11 外堀の周囲を巡る へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.