PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

巨大な五輪塔の傍の道を進みます。

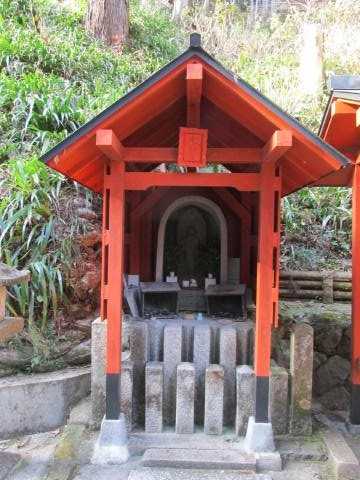

「大聖不動明王」と記された扁額を懸けた丹塗りの鳥居 があります。

ここが 「杉山谷不動尊」の入口 です。

石段道を

上ります。

石段道を

上ります。 二ノ鳥居

二ノ鳥居

参道に、奉納された幟が林立しています。

参道の右側に、 手水舎 が見えてきました。その手前に 数多くの石碑 が建立されています。

石碑群に近づき眺めると、左から

源美大師、地蔵尊像、豊吉大明神、荒木大神、判読不可の石碑、稲玉大神、白米大神

と判読できそうです。 私は 伏見の稲荷山山上にある 御塚を連想 しました。

「源美大師」碑の右隣りに安置された 地蔵菩薩像

手水舎の左側には、 小不動尊 が祀ってあります。

参道の前方を眺めた景色

後で調べてみると、 この杉谷不動尊は「神應寺」の奥の院にあたる そうです。 (資料1)

「厄除延命地蔵尊」の扁額を掲げた地蔵堂 が参道の右側にあります。

少し開いていた格子戸前から眺めた 地蔵菩薩立像 です。

地蔵堂の近くに 石造「不動明王立像」 が祀ってあります。

その先に、朱塗りの手すりが見える分岐点があります。手すりの設置された道沿いに行けば神應寺に行けることがわかり、山を降りなくてもすむと、一安心。

この分岐点に 地蔵菩薩像 が祀ってあり、 「南無地蔵菩薩」と墨書した提灯 が吊されています。ここには お地蔵さまが数多く集合されて います。

隣には、 小さな一石五輪塔 が祀ってあります。

その先には、 「神應寺稲荷 豊川拕柷尼真天」の幟が立つ稲荷社 があります。

小社の前に 、 一対の狐像 が置かれています。

もう一つこの覆屋があります。

もう一つこの覆屋があります。

近づいて拝見すると、 石造「観音菩薩坐像」 が安置されています。

「杉山谷不動堂」 ここは 「奥の院」 と呼ばれているそうです。

拝所のところで堂内を拝見しましたが、撮影禁止でしたので、残念ながらこれ一枚です。

本尊は不動明王(秘仏) です。脇侍として、善悪を掌る 矜羯羅(コンガラ)、制多迦(セイタカ)の2童子 が控えています。 厄除け不動 として、人々に信仰されているそうです。 (資料1)

本堂に向かって左側の斜め奥に 「観音堂」 があります。 十一面観世音菩薩 が祀られています。

お堂の回りに 「南無十一面観世音菩薩」と記した幟 が奉納されています。

私は参道を上がってくる際に見落としたようなのですが、途中に、 「ひきめの滝」と称される滝行場 に至る分岐の道があるそうです。

参道を引き返し、朱塗りの手すりが設置された分岐点から神應寺への山道を辿ります。

途中で谷間を跨ぐケーブルカーの軌道橋が見えます。

道はそのまま境内につながり、最初に 「鐘楼」 が目に止まりました。

境内の中央に、本堂に向かう参道があり、左右に建物が建ち並んでいます。

左側の建物の手前の角にも、 豊川拕柷尼真天を祀る小社 があります。

参道の右側には 池 があり、その傍の 松の木が横に枝を伸ばして います。

参道の先には 「本堂」 が見えます。

参道の手前に立入禁止を示す竹が参道を横切って置かれていました。

こちらも残念ながら本堂には近寄れませんでした。

本尊は薬師三尊仏 。平安時代前期作と伝わる 行教律師像 、衣冠束帯姿の 豊臣秀吉像 も安置されているとか。 (後掲の案内板説明より)

本堂の正面には、 「大雄殿」と記された扁額 が懸けてあります。

デジカメのズームアップ機能で撮ってみました。

同様に、 本堂右手の玄関口 をズームアップで。本堂前の庭の様子が少しわかります。

写真を撮っていた位置に近いところで、後で紀伊付いたのが、竹の柵で囲われたこの石です。

「淀君茶室の庭石」 という案内標識が立っていました。

帰路は神應寺の表参道を降ります。

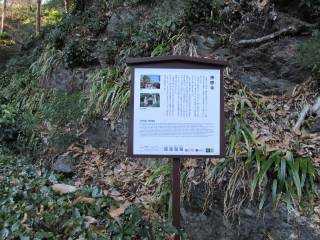

参道を降る途中にこの駒札 が設置してあります。

本来なら参道を上ってくる途中で見る駒札になります。

参道を降り終えたところで、 表参道を振り返って撮った景色

神應寺の山門

神應寺の山門

右の門柱には「絲杉山神應寺」の木札 が懸けてあり、

左の門柱には「道不可求可致」の偈 が掲げてあります。

「道は求むべからず、致すべし」と読み下すのでしょうか。

鬼瓦

鬼瓦

留蓋

留蓋

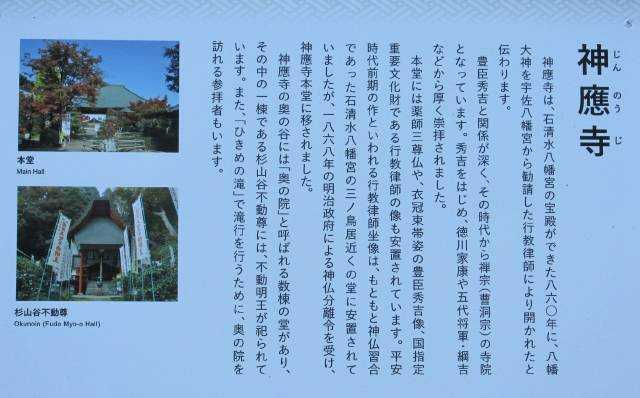

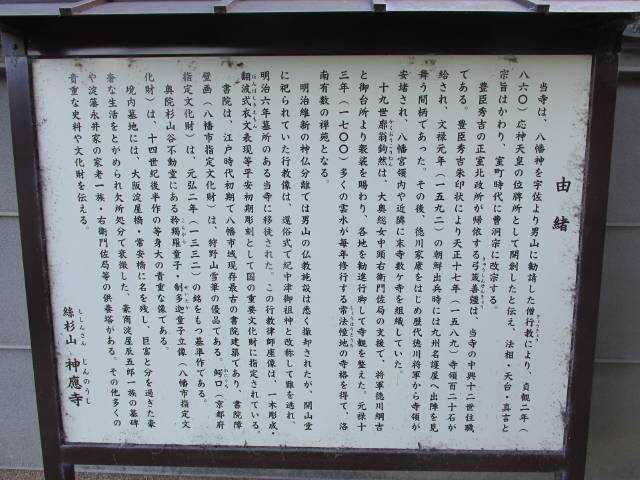

山門にむかって立ちますと、左側に 神應寺の「由緒」 が掲示されています。

上掲の駒札と併せて、要点を箇条書きにまとめてみます。

*八幡神を男山に勧請した行教律師が貞観2年(860)に応神天皇の位牌所として開創

*法相・天台・真言の宗旨を経て、室町時代に曹洞宗に改宗

*豊臣秀吉との関係が深かった。正室北政所が中興12世住職弓箴善彊に帰依

*德川家康をはじめ歴代将軍から寺領が安堵されてきた

*元禄3年(1700)多くの雲水が毎年修行する常法幢地の寺格を得、洛南有数の禅苑に

*明治の神仏分離令の難を逃れ、行教像は明治6年に墓所のある本寺に移された

*貴重な資料や文化財を多数伝承保存している

「曹洞宗 神應寺」の寺号石標 が立っています。

参拝としては逆コースを歩いてきたことになります。

後は京阪電車の石清水八幡駅に引き返すことになります。

駅前の広場には、この モニュメント が設置されています。

八幡の竹とエジソンの発明・白熱電球を象徴しているモニュメント です。

全長6.35mの円形の塔です。夜になると明かりが灯るとのこと。 (資料2)

ご覧いただきありがとうございます。

参照資料

1) 杉山谷不動尊 :「八幡市観光協会」

2) あれはなんだ!?京都・八幡市で目を引く3つの巨大モニュメント :「KYOTO SIDE」

補遺

杉山谷不動尊 :「枚方市」

神應寺 :「八幡 STORY&FUIDE」

神應寺(じんのうじ) :「八幡市」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮周辺にて -1 相槌神社・泰勝寺・安居橋・五輪塔ほか へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.