PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(130)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(311)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(40)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(193)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(48)生物

(59)花、植物

(20)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(63)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(11)My Collection

(6)私のお気に入り

(12)気になる事

(11)今日の苦悩

(8)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)Freepage List

![]()

今回も日本の神様の紹介となりました。

ブルージュとゲント、ハーグなど6月末までに終わらせたいのに困ったものです ![]()

神田明神 (薪能)と 御霊信仰

神田明神

御霊信仰(ごりょうしんこう)

神田明神の薪能(たきぎのう)

神田祭

能

一昨日(14日)、神田明神の薪能に誘われました。

平成15年より始まった神田明神薪能は今年で12回目だそうです。

屋外舞台で夜のかがり火の中で舞われる能はこの上ない贅沢でした。

ただ、演目中の写真撮影は禁止なので巫女さんの舞だけですが神田明神とともに紹介します。

本郷通りからの表参道

入り口はビルに囲まれ、裏参道はマンションの狭間に・・。都会の神社は狭いです ![]()

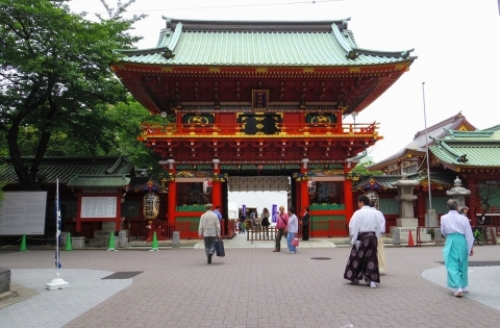

随神門

現在の門は昭和天皇御即位50年記念事業として再建されたもの。

門の左右には「門神」or「門守」である

隨神像が配されているのだが、宮人の姿の随神は初めてかも・・。

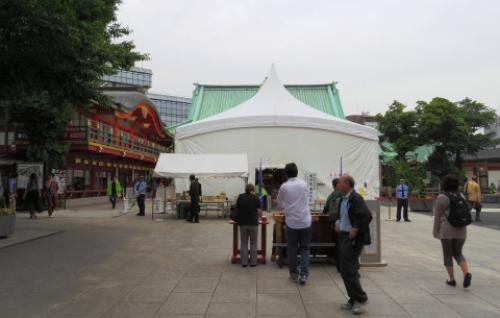

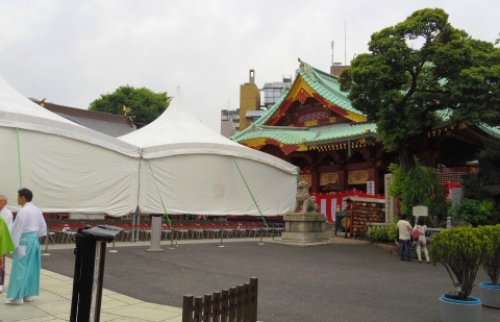

この日は本殿が舞台になる為にテントが貼られて宮が撮影できませんでした。

神田明神

神田大明神は 徳川家康がここぞ・・と思う戦いの時に戦勝の祈祷を願い、勝利を得た事から特に徳川家縁起の神社として祀られています

。

元和2年(1616年)に江戸城の表鬼門守護の場所にあたる現在の地に遷座し、幕府により社殿が造営。

以来江戸城下を鎮守する「江戸総鎮守」の社に

・・。

(現在も神田、日本橋、秋葉原、大手町、丸の内、旧神田市場、築地魚市場など108カ所の町会の総氏神となっている。)

祭神は3柱ですが、神社境内には摂末社(せつまつしゃ)が10社以上ある

。

いろいろなご縁で元の場所にいられなくなった神社が遷宮されてきているようです。

祭り神は3柱

一の宮・ 大己貴命(おおなむちのみこと)(だいこく様)

・・天平2年(730)ご鎮座。国土経営、夫婦和合、縁結びの神様として崇敬

二の宮・少 名彦命(すくなひこなのみこと)(えびす様)

・・・商売繁昌、医薬健康、開運招福の神様

三の宮・ 平将門(たいらのまさかどのみこと)

・・延慶2年(1309)にご奉祀。除災厄除の神様。

1~3の宮となっているが御祭神は3柱とも本殿の中

入り口、左手にある手水舎。その右奧に大黒様と恵比寿様の像がある。

大黒様とお百度石

高さ6.6メートル重さ約30トンで石造りとしては日本一

えびす様の像

御霊信仰(ごりょうしんこう)

有名なのは北野天満宮の菅原道真(すがわらのみちざね)公ですが、神田明神にも平将門(たいらのまさかど)が祀られています。

祟る怨霊(おんりょう)を鎮めて御霊(ごりょう)とすることにより祟りを免れ、平穏と繁栄を願う信仰が御霊信仰(ごりょうしんこう)です。

平将門(たいらのまさかど)の首塚が同じ千代田区にある関係の因縁のようです。

14世紀初頭に疫病が流行し、それが将門の祟りであるとされて供養が行われ神田明神では相殿神(あいどのしん)として三の宮に祀られた(1309年)

ようです。

平将門神に祈願すると勝負に勝つらしい

![]()

因みに御霊信仰(ごりょうしんこう)と言えば菅原道真(すがわらみちざね)公も有名です。道真公については「北野天満宮 梅花祭り」の中、北野天満宮と御霊信仰でも触れています。

リンク 北野天満宮 梅花祭り

神田明神の薪能(たきぎのう)

薪能は、夏場の夜間、能楽堂、もしくは野外に臨時に設置された能舞台の周囲にかがり火を焚いて、その中で特に選ばれた演目を演じる能楽

です。

起源は平安時代中期にまで遡り、奈良の興福寺で催されたものが最初。

薪御能の発祥は神事や仏事における神聖な儀式が目的

だったようです。

本殿前の特設テント

席は8000円~3500円全席有料。

シテ方の金剛流は、古くは法隆寺に奉仕した猿楽座の坂戸座を源流とする能楽シテ方五流派の一つ

だそうです。

舞においては、「舞金剛(まいこんごう)」

能面や能装束に名品が多い事から「面金剛(おもてこんごう)」と呼ばれるそうです。

(豊臣秀吉拝領の「雪の小面」や艶麗な「孫次郎」などを所蔵するそうです。)

今年は明神能「幽玄の花」とタイトルされお題目は

素謡は「神歌」・・・金剛流家元

狂言は「佐渡狐」・・・和泉流(野村万作・野村萬斎)

仕舞は「鵜之段」・・・金剛流家元

能は「羽衣」・・・金剛流(遠藤勝寛)

残念ながら演目中の撮影が禁止されていたので、最初の雅楽・巫女舞(神田明神雅楽部)のみ何とか撮影

神田祭

神田祭は江戸三大祭

、山王祭、深川祭と並ぶ一つであり、また京都の祇園祭、大阪の天神祭に並ぶ 日本の三大祭

にも数えられる有名な祭りだそうです。

江戸初期、 神田祭といえば神事能が主体の祭礼

。(現在は5月15日もとは9月15日だったらしい)

本祭りと陰(かげ)祭りが隔年に行われるそうで今年は蔭祭の歳。(

神幸祭と神輿宮入は本祭り)

今年は地味なようですが、 108カ所の町会の総氏神になっているので宮御輿の数もハンパない

ようです。

「 氏子御輿庫」には氏子中の神輿約50基や「鳳輦神輿奉安殿」には神社鳳輦・神輿2基保管されているなど他にも御輿の保存庫がある

。

能

能は、観阿弥が猿楽(舞楽の部分?)を昇華させた幽玄美を追求した音楽舞台

である。

簡単に言えば日本版のミュージカルである。ただ、その性質は天と地ほどの差があるが・・。

その 静と動を極めた高尚で気高い動作と舞。シテの神がかる表現美は幽玄

・・と言う言葉が最も似合う。

幽玄は中世の文学・芸能の美的理念の一つで言葉に表せない趣の表現

であるが、それをさらに昇華させて完成させたのが、息子である世阿弥。

夢幻能は能の持つ優美さを最も的確に表現した言葉

であろう。

世阿弥の著した能楽の書、風姿花伝は父、観阿弥の元で学び、自身で追求し、昇華させて完成された奥義書の一つ

である。

今に伝わる能は、観阿弥と世阿弥親子がい無ければ存在しなかったであろう高尚な芸術芸能

である。

しかし、歴史を見ると面白い。

観阿弥と世阿弥親子の親戚筋である音阿弥の流れをくむ観世流よりも今春流の方にその奥義の多くが伝えられているそうだ。

あまり勉強してこなかったけど学生の頃「能楽」を専攻してたのです![]() だから観るのもそれ以来かも・・。

だから観るのもそれ以来かも・・。

神田明神おわり・・次回こそブルージュに ![]()

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日