PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(130)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(311)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(40)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(193)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(48)生物

(59)花、植物

(20)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(63)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(11)My Collection

(6)私のお気に入り

(12)気になる事

(11)今日の苦悩

(8)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)Freepage List

リンク先名変更

1576年(天正4年)

2月、織田信長は安土城に転居した。(現在の滋賀県近江八幡市)

つまり本拠とする安土城が完成したと言う事なのだが、信長はこの時に京都にも上洛の時に使用する屋敷の建設を思いついたようだ。(信長公記より)

屋敷は調度、関白の二条晴良の屋敷跡の庭地を気に入り工事に当たらせた。

余談であるが、この頃は大阪で石山本願寺の僧兵が挙兵し天王寺を奇襲。それに対処していた頃である。

この頃信長が上洛時に宿所にしていたのは妙覚寺である

。

前回紹介したが、 変の時に織田信長嫡男、織田信忠が宿坊していた寺である。

上洛する時の為に京に屋敷を造るのは自然な事。信長もそれに習って屋敷を建てたのか? と思いきや、1577年(天正5年)7月より上洛時は二条の新邸に移ったものの、屋敷の完全なる完成を見るとあっさり皇室に献上してしまうのである。

1579年(天正7年)11月(誠仁親王)に二条の新邸をあけ渡すと、信長は再び妙覚寺に居を移している。

1580年(天正8年)2月。最初に上洛した時の宿所はやはり妙覚寺であったが、その5日後に本能寺に宿坊を変えている。

日蓮法華の妙覚寺はもともと妙顕寺の僧であった日実が教義や後継問題の対立から離脱して開いた寺

である。

また、本能寺も同じく教義の解釈から妙顕寺に破却されて日隆が創建(1415年)した法華宗の寺であった事から、妙覚寺と本能寺は親しく繋がっていた可能性がある。

二条の新邸建築以降は、上洛が重なる時は信忠に妙覚寺を譲り、信長は本能寺に宿坊したのではないか?

と推察

。![]() 本能寺に度々立ち寄るものの、本能寺の資料による本能寺への投宿は4回だけだそうだ。

本能寺に度々立ち寄るものの、本能寺の資料による本能寺への投宿は4回だけだそうだ。

回数的に言えば妙覚寺のが圧倒的に多い。だからこそ4回目の本能寺投宿は府に落ちない・・ ![]()

信長の墓所 1 (本能寺 鉄炮と火薬)

法華宗の寺、妙顕寺、妙覚寺、本能寺

本能寺の再建

織田信長と本能寺と種子島と鉄砲

現在の本能寺は法華宗本門流の大本山となっている。

本能寺の「能」の字「䏻」はヒでなく去になっている。

これは度重なる火事をきらって・・こちらを使用していると言われている。

寺町通りから入ると右に宝物館があり、正面に本殿が見える。

ビルの左側は本能寺会館である。

本殿と言ってもここに信長が宿坊していたわけでは無いし、まして場所も全く関係ないのであまり感慨はない。ほとんどみんなが目指すのは、この右脇の奧に位置する信長廟である。

信長廟前の拝殿

河原町通りの路地から入ると信長廟の裏手にあたり、ビルが途切れたすぐ右が信長公の廟となっている。(実際はお墓ではなく供養塔であるが・・。)

右の石柱は350年目の祈念碑である。

信長公の供養塔

1582年(天正10年6月2日)(本能寺の変)の一ヶ月後、3男、織田信孝が父の菩提を弔う為に建立。

中には信長公の太刀を納めて供養としていると言う。

なぜなら、本能寺で織田信長のお骨は発見されなかったからである。

(これについては阿弥陀寺の回で・・。)

本能寺の再建

本能寺自体の 再建は同年1582年(天正10年10月)速やかに始まり、秀吉からも山城の国鴨川村40石の朱印地を寄進されたと言う。

また大納言からの支援の他、種子島からも浄財が運ばれたと言う。

その後1592年に前回紹介した秀吉の都市改革で移転を余儀なくされ現在地に。

割と新しい物に見えるが・・。

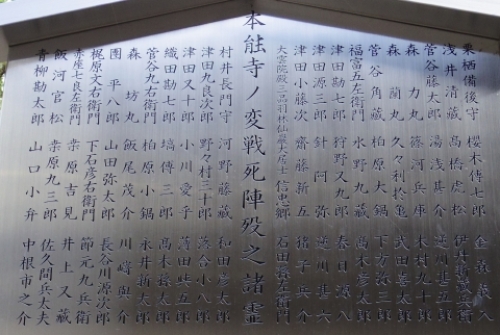

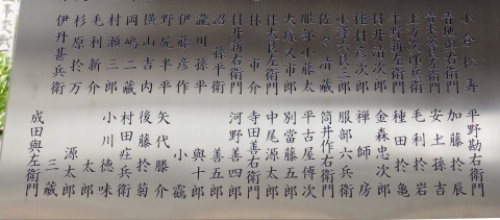

信長公の供養塔の左隣が変の時に戦没した諸霊の供養塔

森蘭丸、兄弟の名前ももちろん載っている。

いつもなら慎重な信長が、この時、ただのお小姓衆を30人ほど連れて本能寺に宿坊していたそうた。

まるでお小姓衆の慰安旅行に思えてしかたがない ![]() なぜ彼は油断したのだろう?

なぜ彼は油断したのだろう?

織田信長と本能寺と種子島と鉄砲

信長、本能寺への3度目の宿坊が、石山本願寺に勅使を贈る直前1580年(天正8年)2月である。

目的は武器の調達だった可能性も・・。

まもなく、石山本願寺は白旗を揚げて大阪を撤退する意志を固めてきている。

織田信長と言えば、長篠の戦い=鉄砲である。

長篠の戦い1575年(天正3年5月)では鉄砲を用いて武田軍に勝利した事で知られているが、 本能寺もまた鉄砲と火薬を調達できる独自ルートを持っていたのである。

本能寺の資料に寄れば1462年~1486年にかけての 法華宗の布教は種子島まで到達

していたそうだ。

日典上人の殉教。続く日良上人の努力により種子島、 島民全てを本門法華宗に改宗

させていた。

そして1543年種子島に鉄砲(火縄銃)と火薬が伝来すると本能寺の有力檀家である島主種子島氏が本能寺を通じて足利将軍や管領・細川晴元に献上。

さらに「本能寺の変」後には、 本能寺として秀吉にも火薬を送っている事が寺の文章に残っているそうだ

。

鉄砲の日本伝来と普及に関して、その信憑性に疑問もあるが、確かに本能寺には鉄砲と火薬を手に入れる独自の種子島ルートがあったのは事実のようだ。

鉄砲の普及に関しては当然、堺の商人の活躍があったのではないかと思う。

宣教師達は16世紀後半の堺をベニスのようだと称している。

そして富裕で利便のよい堺を狙って武将たちがやってくる

堺の商人が屈服したのが織田信長であり、信長、長篠の戦いの鉄砲は、堺の鉄砲鍛冶の造った日本製だったと言われている。(大阪城を築くのは秀吉ではなく信長だったのだ。)

しかし 火薬の材料の一つ硝石だけは輸入に頼らざる終えなくて明や琉球から輸入されていたそうだ。

信長が必要としたのは種子島経由の火薬ルートなのかもしれない。

天正10年頃

妙顕寺、妙覚寺

、 本能寺

は非常にご近所なのである。

そして信長が布教を許し庇護したイエズス会の南蛮寺もまたすぐお隣さんである。

ただ、小説「信長の柩」で出てきた南蛮寺と本能寺を結ぶ地下通路は現実には不可能と思われる。なぜなら両者の間には西洞院川(にしのとういんがわ)が存在していたからだ。

ところで前にも紹介していると思いますが、1582年(天正10年6月2日)(本能寺の変)

当時季節と暦(太陰太陽暦である宣明暦)にだいぶ差異が生じていたのでユリウス暦orグレゴリオ暦にすると実は本能寺の変は1582年6月21日になるそうです。

リンク 信長の墓所 2 (大徳寺塔頭 総見院)

リンク 信長の墓所 3 (蓮台山 阿弥陀寺-1)

リンク 信長の墓所 4 (消えた信長公 阿弥陀寺-2)

リンク 信長の墓所 5 信長追記と 細川ガラシャの墓

リンク 大徳寺と茶人千利休と戦国大名

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日