PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(130)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(311)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(40)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(193)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(48)生物

(59)花、植物

(20)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(63)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(11)My Collection

(6)私のお気に入り

(12)気になる事

(11)今日の苦悩

(8)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)Freepage List

つい先頃(2016年10月)、長崎の出島に建物6棟が復元され一般公開が始まったらしい。

是非行って見たい所である。

実は先月紹介した「デルフト(Delft) 7 プリンセンホフ博物館と 番外・・中世日本の交易」のところで、出島の話を書いている。

リンク デルフト(Delft) 7 プリンセンホフ博物館と 番外、出島問題(中世日本の交易)

「

出島は最初ポルトガルの為に造られ、後からオランダがとって代わった。」と言う話をしているのですがまずはその年代から・・。

1634年、出島建設

1636年~1639年 ポルトガルが出島を賃貸 (この頃オランダは平戸にいた)

1641年~1859年 オランダが出島を賃貸 (この時点でポルトガルは日本から完全追放されている)

最初に渡来したイエズス会師達は、布教で来た為に、日本人に熱心にポルトガル語を教えたそうです。

ポルトガル人がいた100年弱の期間、長崎界隈にはポルトガル語を話せる通訳がかなり増えた

と言います。

おそらくそれは当時日本人が唯一話せた欧州の言語だったかもしれない。

1639年に ポルトガルの入国が禁止され、オランダが出島に入ってからも、相変わらずポルトガル語で取引が続いた そうです

。

理由は定かで無いが、オランダ人は商売で来日しているので、日本人にわざわざ言語を教える必要を感じなかったのだろう・・と推測されている。(ポルトガル語で十分取引できていたから?)

オランダ風説書にオランダ語の原本が無い理由もそこかもしれない。

オランダ人による欧州の情報(風説書)は、ポルトガル語で通訳され、日本語で書き記され、幕府に送られたと思われるからです。

確かに出島にオランダ人がいた期間は長かったけど、彼らはそこから外には出られなかった。

日本人と会話する事はほぼ無かったのだからどっちでも良かったのかもしれない。

一方、イエズス会師達は、布教の策として、まず言語を覚えてもらう必要があった。

聖書も読めるようにならなくてはいけない。

日本人に対する熱心度はポルトガルの方が遙かに高かったと思われる。

2016年京都 3 (清水寺 2 舞台)

清水寺縁起

地主神

清水の舞台とは?

音羽の滝( 御利益)

前回危惧していた清水本堂の修復であるが、早速年明けから素屋根が建設され、春から本格的な工事が始まる事が決まったようです。(春には現在の姿は完全に消えると言う事です。)

推測通り、オリンピックまでには修復を終えるとの事ですが、年間550万人が訪れると言う清水寺です。ドル箱の本堂と舞台が消えるのはちょっと痛手ですね ![]()

奧の院は美しく彩色された。おそらく本堂もこんな感じの色合いになるのだろう。

本堂脇の山を下る階段。地主神社は写真右から階段

清水寺縁起

清水寺の創建は奈良時代末の 778年(宝亀9年)、大和小島寺の延鎮上人(えんちんしょうにん)が夢告をうけて音羽の滝を訪ねあて、行叡居士(ぎょうえいこじ)に遭い、霊木を授けられて観音像を彫り滝上の草庵に祀った

のに始まる。

・・と、清水寺発行のガイドブックには書かれています。

そして 798年(延暦17年) には征夷大将軍、

坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)(758年~811年)が 滝の清水と上人の観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)の教えに感銘を受け、

仏殿を寄進建立、ご本尊となる十一面千手千眼観世音菩薩を安置。時の天皇、桓武天皇の勅願寺となった

とされています。

しかし、創建後に何度も火災で焼失。(地震もあったかもしれない。)

ほぼ13世紀には景観ができていたらしいが何度も

再建を繰り返し、 大半の建造物は17世紀前後に再建

されたものだそうです。

清水の舞台でお馴染み本堂が1629年(寛永6年)に火災で焼失した時は 徳川家光(1604年~1651年)により1633年(寛永10年)に再建されている。それが現在の本堂

である。

明治中期の大修理、昭和のオリンピック後に本堂が修理されている。以来50年ぶりの今回の修理は主に屋根の檜皮(ひわだ)のふき替えや壁の塗り替えが行われると言う。

地主神社・・・・

本堂裏手で清水寺を鎮護する鎮守者はもともとこの土地の地主神。

写真は2011年の12月。今回(2016年11月)は混み合い過ぎて撮影ができなかったので・・。

縁結びもかねているので参拝に行く人はかなり多いようです。

地主神

神社、仏閣を建立する時、日本では古来からその土地の神様を鎮護主として祀る風習がある

。

その土地の神様が本来であろうが、清水寺では大国主(おおくにぬし)が主祭神にまつられている。

日本神話で、国土を治めていたとされる土着の神様(地神)が「国津神」で、その代表的なのが大国主(おおくにぬし)。また猿田彦命(さるたひこのかみ)も地主神としてよく祀られている。

※ 大阪天満宮では猿田彦命が祀られていた。

清水寺でも当初は清水寺内の神社として祀られていたようだが、明治の神仏分離令で独立したのかもしれない。

因みに、清水寺の建立の時に祀られた地主神と共にその創建にかかわった坂上田村麻呂も祀られているそうだ。

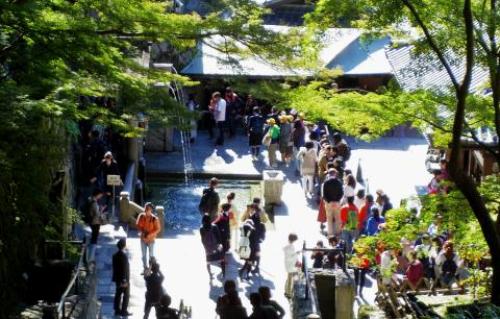

山を下った階段の先、 錦雲渓(きんうんけい)に音羽の滝がある

。

見える行列は滝の水を飲むための列。

下る階段の横に清水の舞台の足組が見える。

舞台の裏板には墨で大きな銘がしるされている。

清水の舞台とは?

本堂のテラス(舞台)は錦雲渓(きんうんけい)に垂直にそそり立っている。

その舞台はもともと御本尊の観音さまに芸能を奉納する場所

。つまり舞を舞ったり音楽を奉納する為のスペースである。

平安時代から雅楽や能、狂言、歌舞伎、相撲など、さまざまな芸能が奉納され、現在も奉納されている。

テラス(舞台)は410枚以上のヒノキ板を敷き詰め面積は約190平方m。

舞台下は最長約12mの巨大な欅(けやき)の柱を並べた釘を一本も使わない「懸造り」という手法で組み上げられている。

思い切った決断をする事の例えで「清水の舞台から飛び降りる。」と言う諺(ことわざ)があるが、それがこの舞台である

。

高さにして建物4階相当。

確かに思い切った決断の例えであるが、実際昔は、飛び降りると所願成就。死んだとしても成仏できるとされ、身を投げる者が絶えなかったというから恐ろしい。

その舞台の足下は今はこんな感じ

音羽の滝(

舞台からの音羽の滝)

音 羽山より流れ出た清水は錦雲渓(きんうんけい)に流れ落ちている。

そもそも大和小島寺の延鎮上人(えんちんしょうにん)が夢告を受けて見つけたのがこの清水(せいすい)であり霊泉である。

写真、三筋の水が落ちる屋根の少し上にある祠(ほこら)に当初、 延鎮上人(えんちんしょうにん)手彫りの観音像が安置された? と推測する。

それ故、山号は音羽山。

寺名の「清水寺」は、音羽の滝の清水(せいすい)に由来

していると言うわけだ。

音羽の滝の御利益

この霊泉は観音信仰と共に古来より無病息災、立身出世、財福、良縁、子授など人々の信仰を集めたそうだが、今は左から 「学問成就の水」「恋愛成就の水」「延命長寿の水」とそれぞれ御利益

が割り振りされているらしい。

いつからそんな割り振りされたのだろう?

今は外国の人達もこの御利益を求めて? 大勢並んでいてかなりの待ち時間がいる。

滝の後ろには不動明王や行叡居士像が並んでいるようだ。

みんな水飲む事に気を取られて後ろを見ていないが、御利益を得るなら、お

祈りしてから水を飲むと良いとされている。(のんびりしている時間は無いけど・・。)

貴族の為だけの寺も多かった中、清水寺は

庶民にも開かれた観音霊場として信仰され親しまれてきた寺なのである。

「源氏物語」、「枕草子」、「今昔物語」、能や謡曲の「熊野(ゆや)」、「田村」、「盛久(もりひさ)」、数々の作品の中に登場。昔から崇信されていたと言う証拠だ。

ところで、ご本尊の清水観音は本堂内部からのぞき見る事ができますが、当然写真撮影とかはできません。本堂も写真撮影禁止です。それで外側だけの紹介になっています。

清水寺とりあえず終わり。

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日