PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(130)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(311)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(40)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(193)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(48)生物

(59)花、植物

(20)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(63)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(11)My Collection

(6)私のお気に入り

(12)気になる事

(11)今日の苦悩

(8)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)Freepage List

以前は当の寺や神社の案内が一番正しい・・と思っていましたが・・。

社寺の来歴では、都合の悪い所など敢えて書かない。実は正しく解っていない。

特に口伝により伝えられた来歴の信憑性は微妙です。

それなのに? 希望的観測? ならまだしも、社寺にマイナスになりそうな内容を敢えて消すなど(来歴詐称?)史実をねじまげている所も見られ、本家の掲げる由来は逆に信用できない・・と思うこの頃です。

やはり、ある程度は客観視して照らし合わせないとね![]()

比叡山(延暦寺)焼き討ちの理由

比叡山(延暦寺)と僧兵

比叡山(延暦寺)と戦ったのは信長だけではない

本当の焼き討ちの場所は坂本?

僧兵が生まれた理由

今月初め比叡山に行ってきましたが、寺では、信長に焼き討ちされて尊大な被害を被った話が連呼されていました。

比叡山の説明に寄れば、最盛期3000に及んだと言われる堂や伽藍は信長の全山焼き討ちにあって消滅したとの事。

実際、 信長は確かに焼き討ちをしましまたが、当時の比叡山側に問題があったのは明らか。

それに焼き討ちしたのも歴史的に見れば、実は信長だけではなかった

のです。

加えて言うと、 近年の発掘調査

で、考古学的に信長の時代に合致し、火災焼失と思われるのは根本中堂と大講堂のみで、 寺側が言う程の被害は発見できなかったとの事

。

最盛期に本当に堂が3000もあったのか疑問だし、それらは信長以前に無くなっていた可能性のが高い。

そして、何より、 今回行って思ったのは、本当にこの深山の中まで攻め上り、焼き討ちできたのか? と言う疑問である

。

ひょっとすると今の比叡山の山中ではなく、 信長が攻めたのは琵琶湖畔の坂本にある日吉大社の山、八王子山だけではなかったのか?

と調べているうちに確信してきました。![]()

さて、今回写りがあまりよろしくないのですが、10月2日に出かけた雨の比叡山の写真です。

比叡山がいかに深山であり、今だからこそルートができているけれど、人が易々入山できるようなお山では無い事を紹介します。

京都側から入ったので、叡山本線で八瀬比叡山口からケーブル、ロープウェイを使って比叡山頂に向かいました。

叡山ケーブル 八瀬駅

八瀬から先は急勾配を上るケーブルカー(鋼索鉄道) が設置されている。

その高低差561mは日本一らしい。(9分で登る。)

そして勾配も平均勾配が40分の1。

ケーブル比叡駅の標高は686.5m。

逆算すると、ケーブル八瀬駅の標高は125.5m。

天気が良ければ、京都の街が見えたに違いない。残念。でもまた行きます![]()

それにしても、こんな山登れませんよ。![]()

比叡山(延暦寺)と僧兵

最澄や、日本天台宗の基礎を築いた円仁、円珍の功績にあぐらをかき、権力を得た比叡山

。

平安時代より寺の勢力を拡大してきた比叡山は朝廷でさえも手を焼く目の上のたんこぶとなっていた。

武力を持って他を制するなど、仏の道の者が? と言う非道な振る舞いがあたりまえに。

朝廷への嘆願も多く、非常に達の悪い存在に・・。

つまり、比叡山は立派な教えを持つ寺であるにもかかわらず、平安後期にはすでに多くの敵を造る存在になっていたようだ。

もともと僧兵は、寺領荘園を自衛する目的で始まったが、保守の度が過ぎて他者の者まで奪う行為に発展?

比叡山の私設、僧兵の進軍で寺社を奪われ武力により傘下にされた寺は数知れず。

叡山ロープ比叡 駅

濃霧でも止まらないらしい。

カミナリの時は停電すると困るので運休する可能性はあるらしいが・・。

3分で到着。

比叡山駅の標高は813m。

比叡山山頂の標高は848m。

実はロープウェイを降りてから、シャトルバス乗り場まで1km程歩く。

バスは比叡山内のシャトルバスである。

東塔エリア、西塔エリア、横川エリア、ロテルド比叡 間を巡回している。

つまり、普通の寺の山と違い、比叡山は連山でできている。お山は一つではないのである。

エリア移動をシャトルバスでし、後エリア内は自力で山坂、階段の上り下りが基本。

ぶっちゃけ、足腰の悪い人には無理である。

比叡山(延暦寺)と戦ったのは信長だけではない

比叡山の脱線はおよそ400年。

平安時代末期、寺社の統制に力を入れていた 後白河法皇(1127年~1192年)により、平清盛(1118年~1181年)に延暦寺と僧兵、駆除の攻撃を命じている

。

特に南都興福寺と比叡山延暦寺の対立は激しく手を焼いていたそうだ。

実際、 京都の祇園社(八坂神社)争奪で興福寺と争い、勝った延暦寺は、周辺の利権を獲得

。より勢力を拡大。特に 鴨川西域の利権を独占すると物資の流通も独占して財力も得る 事になる

。

信長の焼き討ちより酷かったのは 、 室町時代、

1435年(永享7年)、第6代将軍 足利義教(あしかがよしのり)(1394年~1441年)による制圧

です。

将軍が強行した理由の一つには、天台宗内部、延暦寺と園城寺(三井寺)の対立

で、比叡山の宗徒によって園城寺(三井寺)が焼き討ちされた事。(焼き討ちは度々あったらしい。)

※ 園城寺(三井寺)は比叡山の琵琶湖側の麓にある。

将軍、足利義教は自ら兵を率いて園城寺の僧兵とともに比叡山を包囲。トップの僧侶の首を斬首して、沈静化

。(この時、抗議のため根本中堂に火をかけたのは僧侶側。)

ひょっとすると、信長よりも強烈な仕打ちをしたのは足利義教かもしれない

。

その炎は京都からも見え世間は騒然となったらしいが、それに触れる者を「罰する」とした為に世間には広まらなかったのかもしれない。

しかし結局、 足利義教が亡くなると

、比叡山は再び力を増したと言う。

軍兵とも言うべき、数千人の僧兵をまとった比叡山は軍事独裁国家に成長していく

。

つまり、 寺の看板をしょってはいるが、そこら辺の武将よりも強大で、やっかいな存在であったのは間違いない。

1499年(明応8年)には、管領 細川政元も延暦寺を攻め、根本中堂を灰にしている。

それにしても根本中堂は何回焼けたのか?

※ 比叡山東塔の根本中堂は比叡山第一の総本堂。

比叡山の勢力は相変わらず。それは戦国時代に入ってからも酷かったらしい。

1570年(元亀元年)浅井軍と見られる兵が延暦寺西塔に放火。

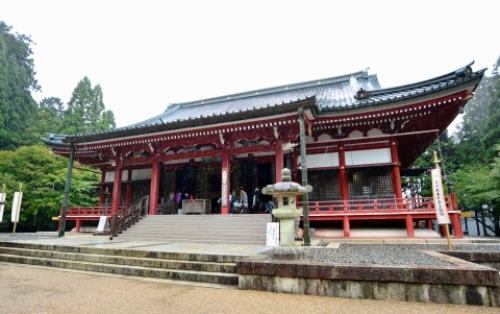

西塔エリア 入口

2017年10月1日より、千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)の始祖 相応(そうおう)和尚(831年~918年)の1100年御縁忌を記念して、西塔エリア、釈迦堂の本尊、釈迦如来立像がご開帳され、同時に内陣特別拝観が行われる事になった。

それがお目当ての比叡山でした。![]() 酷い雨でしたが・・。

酷い雨でしたが・・。

西塔の中堂が釈迦堂。正式には転法輪堂。

釈迦堂側からの階段 あの階段を下り、帰りは登るのである。

釈迦堂(転法輪堂)は、信長の比叡山焼き討ちで焼かれた事になっている。

※ 1570年(元亀元年)浅井軍と見られる兵が延暦寺西塔に放火。それは信長が焼き討ちする前の年。

現在の建物は、秀吉の代になって比叡山再興が許可された為に、秀吉により、坂本の圓城寺(三井寺)弥勒堂を移築し、手を加えたもの。

建物自体は、鎌倉時代建立のもので、山上で、現存する最も古い建物だそうだ。

今回の内陣公開は、比叡山の僧侶でさえ、拝んだ事が無いものまで含まれているらしい。

宝物館の方よりも、良かったです。

そして 1571年(元亀2年)9月12日、織田信長による比叡山の攻撃が始まる

そもそもは、浅井、朝倉攻めに伴い、比叡山に協力のお願いをした事に始まる。

せめて協力しないまでも、邪魔だてしないで欲しい。もし、邪魔をするならば、一山焼き払うと言明したそうだ。

太田牛一「信長公記」(現代語訳)より

「比叡山、山下の僧衆は延暦寺が皇都の鎮守であるにも関わらず、仏道の修行でも出家の道を外れ、天下の笑い者になっているのも恥じず、天の道に背く事の恐ろしさにも気付かず、色欲にふけり、生臭ものを食い、金銀の欲に溺れて浅井、朝倉に荷担し、かって気ままな振る舞いをしていた。

けれども信長は、時の流れに従って、ひとまずは遠慮をし、事を荒立てぬよう、残念ながら兵を収めたのであった。

ついにその時が来たのであろうか。その鬱憤を今日こそ晴らす為、9月12日、比叡山を攻撃し、根本中堂・日吉大社をはじめ、仏堂、神社、僧坊、経蔵、一棟も残さず、一挙に焼き払った。

煙は雲霞(うんか)の湧き上がるごとく灰燼(かいじん)の地と化した。

山下の老若男女は右往左往して逃げ惑い、取るものもとりあえず、皆裸足のままで八王子山へ逃げ上がり、日吉大社の奧宮へ逃げ込んだ。諸隊の兵は四方から鬨(とき)の声を上げて攻め上った。」

僧、俗、学僧、上人、すべての首を切り信長が検分。

中には寺にいるはずのない美女、小童、なども居て数千の死体が転がったと言う。

戦国武将らも比叡山には手を焼いていた。

結果、信長が焼き討ち討伐に成功し、比叡山は一時おとりつぶし状態に。もしかしたら信長以外の武将が同じような事をしていた可能性もあったろう。・・と思う。

因みに、 この比叡山焼き討ちの後、明智光秀は近江国滋賀郡が与えられ坂本城を築城。

城主となる。

信長の 目的は比叡山の監視と琵琶湖の制海権?

だったらしい。

その城は琵琶湖に面した平城であったが山崎の戦いで明智光秀が落命すると、安土城から引きあげできた明智 秀満(あけちひでみつ)が居たが、秀吉の軍勢に囲まれると、自ら城に火を放ち自害したそうだ。

信長が倒れ、光秀も山崎の戦いで果て、坂本城も無くなると、生き残った僧侶達は続々と帰山し始めたと言う。

比叡山の再興の許可は秀吉が出している。

東塔エリア 大講堂。

経典の講義や、5年に1会の法華大会の場になるそだ。

坂の下左(修復中)が東塔エリアの中核。根本中堂である。

内陣の撮影はできないが、この中に「不滅の法灯」が置かれている。

ところで、 延暦寺に脈々伝わる「比叡山・不滅の法灯」であるが、やはり、焼き討ちのあった1571年(元亀2年)9月12日にその炎は途絶えている。

が、不滅の法灯は当時、 各地の天台の寺に分燈されていた事から

、ラッキーにも、山形の立石寺(りっしゃくじ)から分燈されて本家に戻れたのである。

天皇もしのぐ権力を振りかざし、 俗人のような振る舞いをしていた当時の比叡山の堕落ぶりは皆が周知していた、それ故、「山門を亡ぼす者は山門なり」と皮肉まで言われ、同情するよりも肯定的に評価されて来

たと言うのも皮肉である。

比叡山と周辺のマップ

左下が京都。右が琵琶湖。

左のピンク→が、叡山ケーブル&叡山ロープウェイ

右のピンク→が、坂本ケーブル

黄色の円が日吉大社と八王子山

坂本ケーブルは、全長2.025km。日本一の長さを誇るケーブルカーである。

比叡山の境内がいかに広いか解るだろう。

坂本ケーブル、延暦寺駅からの景色(本来は琵琶湖が見渡せる絶景のはず。)

本当の焼き討ちの場所は麓の坂本?

それにしても 比叡山は行って見てわかるが、非常に険しく広大な山

である。簡単に登って比叡山全てを焦土にする事など不可能である。

襲撃の前日(9月11日)、信長は坂本、三井寺周辺に進軍し、、三井寺山内の山岡景猶の屋敷に本陣を置いたらしい。

そして 攻めたのは、現在の

坂本ケーブルの乗り場近くの日吉大社と八王子山である。

実際、八王子山は比叡山の一部となる山(標高381m)であるし、当時はそこも延暦寺境内だったのだろうが、そこから現在の延暦寺の東塔までは恐ろしく深山を登らなければならない。

一日では無理である。誰か配下の者を別に登らせて、火を付けさせた可能性はあるが・・。

先に紹介した「信長公記」の中「 皆裸足のままで八王子山へ逃げ上がり、日吉大社の奧宮へ逃げ込んだ。諸隊の兵は四方から鬨(とき)の声を上げて攻め上った

」とある。

現在、 八王子山には日吉大社の三宮宮と牛尾宮があり、おそらく攻められて逃げた衆徒らはそこで囲まれ斬首された

。

当時、比叡山の僧徒のほとんどは坂本に居住していたのかもしれない。

東塔や西塔がある深く険しい深山には、千日修行する行者しかいなかったのかも。![]()

坂本ケーブル 延暦寺駅 654m

見るからに急で険しい山の中。

比叡山に入るなら、恐らく、坂本ルートであろう。

坂本ケーブル、坂本駅の標高は170m

ところで琵琶湖の海抜は84mである。

ここまでの標高差は86m。琵琶湖湖畔の坂本と言っても結構登っているようです。

坂本駅の右手の山の方に日吉大社はある。(ここより徒歩5分)

僧兵が生まれた理由

当時は僧兵とは呼ばなかったようだが、 大寺院で雑務をしていた者達が武装化して寺社の境内や荘園を守ったのが始まり

だったようだ。

最初は警備程度のものだったのだろうが、後々他勢力への対抗のために完全な兵隊に進化。

「墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)」を憶えているだろうか? 歴史の教科書で習いましたね。

「墾田永年私財法」は、聖武天皇の治世、743年(天平15年)に発布された勅令で、墾田(開墾して得た耕地)の永年私財化を認める法令

です。

農地を増やし税をたくさん取る為に天皇の勅令によりこの法律はでき

、人々は必死に田畑を開墾するかと思いきや、 実際、得したのは資本のある金持ちと大寺院

である。

金持ちは人を雇い土地を拡大。寺社も同じく僧徒らを使い土地を拡大。

しかし、 領地が増えれば盗賊もやってくる。

「自分達の土地は自分達で守ろう」と武装化したのが武士の始まり

とされています。

同じように 寺領荘園を有する寺院の武装集団は、僧兵と言う分類になります

。

実際は僧侶が武装化したわけではなく、当初は使役されていた寺男達がそれを勤めたのでしょうが・・、

ところで、僧兵と言う言葉から、 十字軍の兵隊達

がよく重ねられるようですが、彼らとは全く違います。

彼らは、 聖なる戦いの為に、兵士となりましたが、実際は僧侶ではありません

。

テンプル騎士団に限って言うなら、彼らは、 テンプル騎士として働く間に限り、「修道誓願」の誓いをたてる事が約束

されていたのです。

だから 騎士としてある時は、彼らは真面目な修道騎士だった のです

。

※ テンプル騎士団についてはかなり詳しく書いています。リンク先一つだけのせます。

リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)

日本の僧兵

はそう言う意味では、 僧侶の姿をしているけれども、こちらも決して僧侶ではなく、ただの荒くれ者?

だから女は買うし、博打もするし・・と駄目駄目だったのでしょうか?

最も、そう言う者らを雇い、管理していた僧侶側に問題があったわけですが・・。

もちろん今の比叡山の立派な僧侶の方々とは何の関係もありません。

ただ、自分達だけ黒歴史に蓋をして、信長を悪く言える立場ではないよ・・と思ったわけです。

比叡山開山1300年近くの中、黒歴史が400年。凄いな ![]()

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日