PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(130)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(311)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(40)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(193)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(48)生物

(59)花、植物

(20)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(63)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(11)My Collection

(6)私のお気に入り

(12)気になる事

(11)今日の苦悩

(8)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)Freepage List

カテゴリ: 神社仏閣

禅(Zen)は、 サンスクリットのディヤーナ(dhyāna)の音写から派生した仏教用語 らしい。

※ ディヤーナ(dhyāna)=禅那(ぜんな)or禅定(ぜんじょう)

この ディヤーナは「心が動揺する事がなくなった一定の状態を意味

」するそうだ。つまり無心に近い状態ですね。

そして、このディヤーナの状態? この領域に達する為に様々な方法論が考えられた。

つまり 至る教えを説く為に禅宗(ぜんしゅう)が生まれた

のだ。

その方法の一つが 坐った状態で精神統一を行う坐禅(ざぜん)と言う修行

である。

その方法の一つが 坐った状態で精神統一を行う坐禅(ざぜん)と言う修行

である。

禅(Zen)は坐禅(ざぜん)の略か? と思いきや、本来は「禅宗(ぜんしゅう)」そのものの略称だった。

坐禅(ざぜん)の手法も宗派で異なるようだが、要するに 座してリラックスして瞑想(めいそう)を行い心を無心にする 。

ただ、瞑想と言ってもヨガなどの心身の健康を目的とするだけではなく、 心身の静寂の上にさらに高次の悟りを導く修行にも使われている。

何も考え無ければ良いと言うものではなく、心身をリセットしてゼロに持って行く事が重要?

「もう一度考えて見たら?」と言う時に 「心」だけでなく姿勢と言う「体」、深く瞑想する「技」を以て坐禅(ざぜん)に臨む のは有効な知恵かもしれない。

坐禅(ざぜん)の手法も宗派で異なるようだが、要するに 座してリラックスして瞑想(めいそう)を行い心を無心にする 。

ただ、瞑想と言ってもヨガなどの心身の健康を目的とするだけではなく、 心身の静寂の上にさらに高次の悟りを導く修行にも使われている。

何も考え無ければ良いと言うものではなく、心身をリセットしてゼロに持って行く事が重要?

「もう一度考えて見たら?」と言う時に 「心」だけでなく姿勢と言う「体」、深く瞑想する「技」を以て坐禅(ざぜん)に臨む のは有効な知恵かもしれない。

禅から派生した芸術はセレブによってそれぞれ形にされ、さらにそれらは昇華され、至高の域にまで達したのである。

精神性までをその内に表現する至高の芸術。日本の伝統的文化は世界的に評価される芸術 ばかり。 そのほとんどが室町時代に完成された 。

総じて、質の高い芸術文化は、 経済的背景と同時に安定と言う政情があってこそ誕生する のだと改めて思う。

今回は、室町時代に最高峰の寺格として選ばれた禅寺の紹介です。

当初、普通に写真を並べる予定でしたが、調べてみて驚いた。

でも、そもそも禅宗とは何なのだ?

シレっと通番を付けましたが、2回くらいで終わらせます。f^^*)

京都五山禅寺 1

大乗仏教の一派 禅宗と

栄西禅師

風神雷神図

京都五山(きょうとござん)とは?

五山制度(ござんせいど)

インド五山の伝え

南宋版の五山の伝え

鎌倉五山

京都五山

寺格のランク

大乗仏教の一派 禅宗

大乗仏教の学派と思想

栄西禅師と臨済宗(りんざいしゅう)

茶祖の寺

建仁寺(けんにんじ)

三門

京都五山(きょうとござん)とは?

五山制度(ござんせいど)

インド五山の伝え

南宋版の五山の伝え

鎌倉五山

京都五山

寺格のランク

大乗仏教の一派 禅宗

大乗仏教の学派と思想

栄西禅師と臨済宗(りんざいしゅう)

茶祖の寺

建仁寺(けんにんじ)

三門

誰もが知っているのではないか?

上 風神(ふうじん)

風神と雷神は千手観音(せんじゅかんのん)の眷属(けんぞく)だった。

風神(ふうじん)は「風の神」。風を司(つかさど)る神 です。

風神(ふうじん)は「風の神」。風を司(つかさど)る神 です。

風袋(かざぶくろ)から風を吹き出し風雨をもたらす。

風雨は時に暴風となり、また川を氾濫させて農作物をダメにすることもある。

そうならないよう鎮める為に? 適度な雨風で豊穣を期待して?

風の神が祀られるようになった。

雷神(らいじん)は、「雷様(かみなりさま)」。雷を司(つかさど)る神 です。

風の神が祀られるようになった。

雷神(らいじん)は、「雷様(かみなりさま)」。雷を司(つかさど)る神 です。

雷神は、太鼓打ち鳴らして稲妻と雷鳴を引き起こす。

こちらも雷を鎮める為に? 雷の神が祀られるようになったと思われる。

こちらも雷を鎮める為に? 雷の神が祀られるようになったと思われる。

道真公の雷は怒りとして捉えられている。だから道真公の方は本来は魂を鎮める御霊信仰(ごりょうしんこう)から発している。

下 雷神(らいじん)

琳派(りんぱ)の絵師、俵屋宗達(たわらやそうたつ)筆の風神雷神(ふうじんらいじん)屏風画(びょうぶが)

国宝。

生没年不詳。桃山時代から江戸初期の絵師とされている。

1570年代前後に誕生し、1600年~1630年代あたりで活躍。1642年以前には亡くなっていると推定。

この風神雷神図は、寛永年間(1624年~1645年)中頃の作品で、1639年に妙光寺に奉納されている。それが後に建仁寺(けんにんじ)に寄贈された。

つまり 現在は建仁寺の所蔵作品

なのである。一番のお宝ですね。

縦154.5cm × 横169.8cm

国宝なので本物は京都国立博物館に寄託されているので方丈で公開されている作品はレプリカである。

国宝なので本物は京都国立博物館に寄託されているので方丈で公開されている作品はレプリカである。

それ故、撮影ができたのである。

重要文化財や国宝など、特に紙物などは湿気を嫌い保存が難しい。また盗難の問題もあるので寺社などで公開されているものは、今やたいていレプリカとなっている。

重要文化財や国宝など、特に紙物などは湿気を嫌い保存が難しい。また盗難の問題もあるので寺社などで公開されているものは、今やたいていレプリカとなっている。

京都五山(きょうとござん)と山号(さんごう)

京都五山(きょうとござん)は、京都にある5つの山ではありません。

寺には寺の名前である寺号(じごう)とは別に山号(さんごう)と言うものが付されている 。寺のある山の名が付いている場合もあるが、全く山の無い平地の寺に付いていたりもする。

※ 宗派で付けない所もある。

寺の名前以外になぜ山号が? 山号は元々は寺格を現す称号だった そうです。

遡る事、日本では鎌倉時代(1185年~1333年)以降に始まる。

五山制度(ござんせいど)

日本は中国にならって山号を付した のですが、 その中国でも南宋(1127年~1279年)時代、第4代皇帝の寧宗(ねいそう)(1168年~1224年)が古代インドにあった初期仏教の5つの精舎(寺院)を模して中国版の「五山」を造った と言われている。

日本では、 鎌倉時代に幕府が臨済宗のトップとなる5寺を選んで「五山」の寺格を制定したのが最初とされ鎌倉五山が造られ、

建武の新政(1333年~1336年)以降に

京都五山が造られた。

日本では、 鎌倉時代に幕府が臨済宗のトップとなる5寺を選んで「五山」の寺格を制定したのが最初とされ鎌倉五山が造られ、

建武の新政(1333年~1336年)以降に

京都五山が造られた。

※ 鎌倉幕府を打倒した後醍醐天皇による親政時代が建武の新政。

5つの寺を意味しています。それも選ばれた最高の格付けの5つの寺と言う意味なのです。

寺には寺の名前である寺号(じごう)とは別に山号(さんごう)と言うものが付されている 。寺のある山の名が付いている場合もあるが、全く山の無い平地の寺に付いていたりもする。

※ 宗派で付けない所もある。

寺の名前以外になぜ山号が? 山号は元々は寺格を現す称号だった そうです。

遡る事、日本では鎌倉時代(1185年~1333年)以降に始まる。

五山制度(ござんせいど)

日本は中国にならって山号を付した のですが、 その中国でも南宋(1127年~1279年)時代、第4代皇帝の寧宗(ねいそう)(1168年~1224年)が古代インドにあった初期仏教の5つの精舎(寺院)を模して中国版の「五山」を造った と言われている。

インド五山の伝え

には諸説ありますが・・。

インドの5精舎(しょうしゃ)を天竺五山(てんじくござん)or天竺五精舎(てんじくごしょうしゃ)と呼ぶ。

インドの5精舎(しょうしゃ)を天竺五山(てんじくござん)or天竺五精舎(てんじくごしょうしゃ)と呼ぶ。

鹿苑(鹿野苑)精舎・祇園精舎・大林精舎・竹林精舎・那蘭陀寺

南宋版の五山の伝え

南宋版の五山の伝え

径山・霊隠・天童・浄慈・育王

これら5寺を「五山」として皇帝が庇護したのが由来とされている。

※ 鎌倉幕府を打倒した後醍醐天皇による親政時代が建武の新政。

「五山」は「トップ5」と言う意味

なのである。

当然であるが、トップ5に入るか入らないか? は、寺にとって大きな問題である。幕府の絶対的支援が与えられるのだから・・。

それ故、五山は時の権力者の思惑で変動した。

1401年、足利義満の決定した五山(当時は相国寺が1位)

1401年、足利義満の決定した五山(当時は相国寺が1位)

それ故、五山は時の権力者の思惑で変動した。

鎌倉五山

鎌倉にある五つの禅宗の寺院

・・ 建長寺、円覚寺、寿福寺、浄智寺、浄妙寺

・・ 建長寺、円覚寺、寿福寺、浄智寺、浄妙寺

京都五山

以下は1410年に決定された最後? の五山。

※ 順位も大切

※ 順位も大切

別 格 南禅寺

寺格のランク

ところで、寺格の格付けは五山以下もある。これも インド由来の五精舎十塔所(ごしょうじゃじゅっとうしょ) から由来。

第1位 天龍寺

第2位 相国寺 ※ 山外塔頭に鹿苑寺(金閣)と慈照寺(銀閣)

第2位 相国寺 ※ 山外塔頭に鹿苑寺(金閣)と慈照寺(銀閣)

第3位 建仁寺

第4位 東福寺

第5位 万寿寺

後醍醐天皇が建武の新政をおこなっていた頃は大徳寺も京都五山に入っていた らしい。寺の規模、三門など見ても大きな寺なのに・・と思ったのだが・・。

後醍醐天皇に敵対する室町幕府は大徳寺の寺格を十刹(じっせつ)の下方(9位)に落としたので離脱して在野となり独自路線を進んだらしい。

後醍醐天皇が建武の新政をおこなっていた頃は大徳寺も京都五山に入っていた らしい。寺の規模、三門など見ても大きな寺なのに・・と思ったのだが・・。

それ故? 大徳寺は室町時代には部将や大商人、文化人などの比護を受けて戦国大名が菩提寺とする塔頭が多く並ぶ戦国大名御用達の寺となっている。

※ 以前大徳寺は紹介しているが秀吉と因縁が深く信長の葬儀も行われた寺。

大徳寺三門と千利休切腹の話しも書いています。切腹の裏話として「信長の墓所 2 (大徳寺塔頭 総見院)」の冒頭でも書いています。

リンク 信長の墓所 2 (大徳寺塔頭 総見院)

寺格のランク

ところで、寺格の格付けは五山以下もある。これも インド由来の五精舎十塔所(ごしょうじゃじゅっとうしょ) から由来。

南宋版 五山・十刹(じっせつ)・甲刹(かつさつ)

日本版 五山・十刹(じっせつ)・諸山(しょざん)・林下(りんか)

※ 十刹(じっせつ)以下の成立は鎌倉時代末期が通説。

十刹(じっせつ) ・・五山に次ぎ、諸山の上に位置する寺。

諸山(しょざん) ・・五山・十刹に加えられなかった禅林に対して与えられた。

原則、五山と同様に室町幕府の将軍御教書によって指定。が、制限が無かった為に多くの禅林に与えられた。

十刹(じっせつ) ・・五山に次ぎ、諸山の上に位置する寺。

1380年、十刹に加えて準十刹6ヶ寺が定められる。

1386年、京都十刹及び鎌倉十刹が定められる。

1486年、十刹は46ヶ寺もある。

諸山(しょざん) ・・五山・十刹に加えられなかった禅林に対して与えられた。

原則、五山と同様に室町幕府の将軍御教書によって指定。が、制限が無かった為に多くの禅林に与えられた。

林下(りんか) ・・在野の寺院を指す呼称。 五山十刹など幕府の庇護と統制下にあった一派に対し、林下はそれ以外。 座禅修行に専心する厳しい禅風が特色。

林下(りんか) ・・在野の寺院を指す呼称。 五山十刹など幕府の庇護と統制下にあった一派に対し、林下はそれ以外。 座禅修行に専心する厳しい禅風が特色。

※ 日本では臨済宗の寺格で構成されていたので宗派変えから消える寺や、時の情勢でかなり寺の入れ替えがある。

山号は、寺のある山の名が付いたと書かれているのもあるが、分派が各地に建立され、 同名の寺を仕分けする意味で山号が使用された事も確かにあるが、本来の発祥は寺格 です。

そして禅寺の場合、静かな里山に造られる事が多かったから山号は必須になったのかもしれない。

京都五山の禅寺を京都の観光マップに示してみました。

今回中心となる 建仁寺(けんにんじ)は、京都最古の禅寺 です。

今や祇園(ぎおん)に程近い場所にありますが、1202年に開山した時は人の寄らない森の中であったと思われる。

以前紹介した六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)は南北朝時代( 1337年 ~ 1392)以降に建仁寺の塔頭(たっちゅう)となっていますが、六道珍皇寺は平安前期の延暦年間(782年〜805年)の開創でこちらのが古い。ご近所なのです。

大乗仏教の一派 禅宗

山号は、寺のある山の名が付いたと書かれているのもあるが、分派が各地に建立され、 同名の寺を仕分けする意味で山号が使用された事も確かにあるが、本来の発祥は寺格 です。

そして禅寺の場合、静かな里山に造られる事が多かったから山号は必須になったのかもしれない。

京都五山の禅寺を京都の観光マップに示してみました。

今回中心となる 建仁寺(けんにんじ)は、京都最古の禅寺 です。

今や祇園(ぎおん)に程近い場所にありますが、1202年に開山した時は人の寄らない森の中であったと思われる。

以前紹介した六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)は南北朝時代( 1337年 ~ 1392)以降に建仁寺の塔頭(たっちゅう)となっていますが、六道珍皇寺は平安前期の延暦年間(782年〜805年)の開創でこちらのが古い。ご近所なのです。

大乗仏教の一派 禅宗

禅(Zen)は、中国で発展を遂げた大乗仏教の一つの宗派で、520年頃、インドから布教僧であるボーディダルマ(菩薩達磨)によって中国に伝えられた。

瞑想と言う手法を中心に据えて真理を追究する禅 は、従来の経典を研究する仏教とはかなり異なるもの。

インドから伝わり、中国で発展を遂げた禅宗は朝鮮、ベトナム、日本へと輸出されたが、 とりわけ日本での影響が大きかった

ようだ。

インドから伝わり、中国で発展を遂げた禅宗は朝鮮、ベトナム、日本へと輸出されたが、 とりわけ日本での影響が大きかった

ようだ。

インド由来の神秘性? と中国で発展した実践的技法。瞑想から悟りへの行為。その精神性。

鎌倉幕府、室町幕府と将軍による統治時代に興隆(こうりゅう)している事からも日本の武士道の精神に通じるものがあった? と思われる。

その 禅から受けた精神性により茶、書、絵、建築、庭園など、日本独自の文化の形成にも貢献 している。

禅によって生み出されたその文化は、日本のみばかりでなく、今や海外からもその精神性の高さを称賛されている。

そんな日本を誇らしく思います。

大乗仏教の学派と思想

インド大乗仏教の教理はマードヤミカ(Madhyamikan)中観派 とヨガーチャーラ(Yogachara)瑜伽行派の2つの学派に支えられている と言う。

※ マードヤミカ(Madhyamikan)中観

発祥は2~3世紀?

栄西禅師と臨済宗(りんざいしゅう)

中国の禅宗五家(臨済、潙仰、曹洞、雲門、法眼)があるがその一つ、 臨済宗(りんざいしゅう)は、鎌倉時代に宋で学んだ栄西(1141年~1215年)によって日本に持ち帰られた最初の禅宗 です。

※ 格の高い人が来るような寺にしか存在しない。

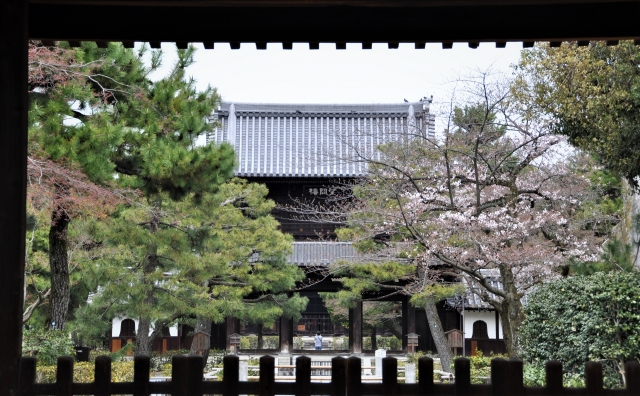

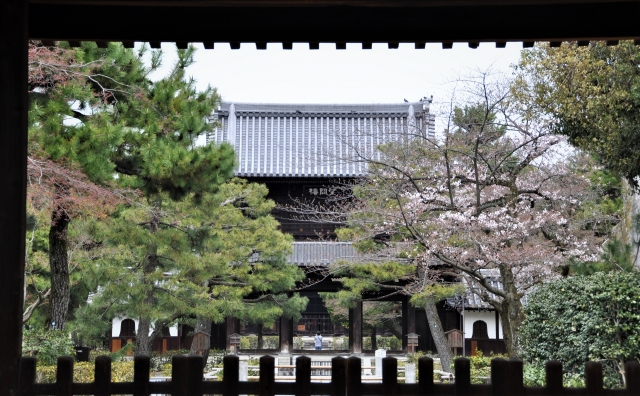

勅使門(ちょくしもん)から見えるのが三門

放生池(ほうじょうち)からの三門

建仁寺 三門(さんもん) 重要文化財

三門の名は「樓闕望(ぼうげつろう)」。

御所を望む楼閣という意味らしいが、そもそも 三門(さんもん)は形式的には中央と左右の小さな門の3門を連ねて1門としている 事。

また仏道では 悟りに至る為の空・無相・無作の三解を門に例え、空門・無相門・無作門の三つの解脱門を表している と言う。

つまり、煩悩を捨て、無心になってお参りしなさいと言う事らしい。

三門の上には釈迦如来(しゃかにょらい)、迦葉(かしょう)尊者、阿難(あなん)尊者、十六羅漢(じゅうろくらかん)が祀られているらしい。

法堂(はっとう)

前回の「西国の寺社(Back number)」の所で紹介した双龍図が描かれていたのがここです。

建仁寺境内地図

勅使門→三門→法堂→方丈と中直線に位置している。

その両サイドには塔頭(たっちゅう)の他に禅寺には僧坊、食堂、浴室などが置かれている。

三門

瞑想と言う手法を中心に据えて真理を追究する禅 は、従来の経典を研究する仏教とはかなり異なるもの。

彼は仏教本来の精神を復興させる目的で来中し、皇帝にも謁見している。

皇帝に謁見した後にボーディダルマはそこで9年間の瞑想に入り実践してみせた。

皇帝に謁見した後にボーディダルマはそこで9年間の瞑想に入り実践してみせた。

真理(悟り)は座禅による瞑想の中で直感的に会得する?

そのコツは実践の中で師から弟子へ直伝されるもののようだ。

中国では古来からある儒教と道教の影響を受けて禅は発展

した。その過程で禅問答が生まれている。インド由来の神秘性? と中国で発展した実践的技法。瞑想から悟りへの行為。その精神性。

鎌倉幕府、室町幕府と将軍による統治時代に興隆(こうりゅう)している事からも日本の武士道の精神に通じるものがあった? と思われる。

その 禅から受けた精神性により茶、書、絵、建築、庭園など、日本独自の文化の形成にも貢献 している。

禅によって生み出されたその文化は、日本のみばかりでなく、今や海外からもその精神性の高さを称賛されている。

そんな日本を誇らしく思います。

大乗仏教の学派と思想

インド大乗仏教の教理はマードヤミカ(Madhyamikan)中観派 とヨガーチャーラ(Yogachara)瑜伽行派の2つの学派に支えられている と言う。

※ マードヤミカ(Madhyamikan)中観

発祥は2~3世紀?

全ての存在は「空」とする中観派。

瞑想によって空を認識し、事物の本来の在りようを認識する。

中観派の教理は悟りへの速やかな道の提供であり、それが現実世界での救済であると強調。

中観派の教理は悟りへの速やかな道の提供であり、それが現実世界での救済であると強調。

この 中観派の教理は中国と日本で支持された

そうだ。

※ ヨガーチャーラ(Yogachara)瑜伽行派( 瑜伽行唯識学派)

3~4世紀頃、瑜伽師(ゆがし)と呼ばれる者らによって創史。

唯識を元に法相宗が起きると、日本へは奈良時代に伝来した。※ ヨガーチャーラ(Yogachara)瑜伽行派( 瑜伽行唯識学派)

3~4世紀頃、瑜伽師(ゆがし)と呼ばれる者らによって創史。

多数の経典論や書を経て導き出された観念論? 認識論? 広義の哲学論とも言える?

中国へは玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)(602年~664年)によって招来されたらしい。

マードヤミカ(中観 )とヨガーチャーラ(瑜伽行)どちらも難しい。

複雑な論証と独創的で魅力的な哲学は知識階級には受ける。

しかし 大衆のレベルでは論証はいらない

。誰もが解りやすく受け入れ易い物でなければならない。

思想面では2つのレベルの異なる仏教が生まれた。

大衆に向けられたのが 「救済者による助け」

である。

大衆に向けられたのが 「救済者による助け」

である。

ボーディサットヴァ(bodhisattva)・菩薩(ぼさつ)は大乗仏教の中心に位置する信仰であり、衆生(しゅじょう)を救う者として存在

している。

菩薩は、自身が悟り(ニルヴァーナ)に至る一歩手前に留まって、 悟りに至りたい者らに未来永劫に救いの手を伸ばす

のである。

それ故、菩薩の自己犠牲的な救済はキリスト教におけるイエスの犠牲にちょっと似ている。

因みに、菩薩は彼岸(ひがん)に居る。つまりそこは悟りに至る境地なのである。

では悟りに至った人は? 仏陀(ブッダ)ただ1人。

到底たどり着けない至高の場所です。

弥勒菩薩の像は広隆寺と中宮寺にありますが、写真の撮影ができないので以前紹介した時は本から持ってきています。日本で仏像の撮影は難しく、私もほとんど写真が無い。

今回は奇跡的に撮影していた奈良の薬師寺にある薬師三尊から脇の日光菩薩(にっこうぼさつ)と月光菩薩(がっこうぼさつ)を菩薩の見本として紹介します。結構貴重な写真です。

(左)月光菩薩、(右)日光菩薩 国宝

697年に開眼(by日本書紀)

薬師如来の隣(脇侍)にいる日光菩薩・月光菩薩。

薬師如来は病気の治癒もお願いできる珍しい如来で、日月の両菩薩はそのサポートをしてくれる菩薩です。

因みに、菩薩(ぼさつ)に性別は無いが、仏陀になる前のシッダールタ太子の姿? を模したと言われている。

因みに、菩薩は彼岸(ひがん)に居る。つまりそこは悟りに至る境地なのである。

では悟りに至った人は? 仏陀(ブッダ)ただ1人。

到底たどり着けない至高の場所です。

弥勒菩薩の像は広隆寺と中宮寺にありますが、写真の撮影ができないので以前紹介した時は本から持ってきています。日本で仏像の撮影は難しく、私もほとんど写真が無い。

今回は奇跡的に撮影していた奈良の薬師寺にある薬師三尊から脇の日光菩薩(にっこうぼさつ)と月光菩薩(がっこうぼさつ)を菩薩の見本として紹介します。結構貴重な写真です。

(左)月光菩薩、(右)日光菩薩 国宝

697年に開眼(by日本書紀)

※ 白鳳時代(はくほうじだい)(645年~710年)

薬師如来の隣(脇侍)にいる日光菩薩・月光菩薩。

薬師如来は病気の治癒もお願いできる珍しい如来で、日月の両菩薩はそのサポートをしてくれる菩薩です。

因みに、菩薩(ぼさつ)に性別は無いが、仏陀になる前のシッダールタ太子の姿? を模したと言われている。

栄西禅師と臨済宗(りんざいしゅう)

中国の禅宗五家(臨済、潙仰、曹洞、雲門、法眼)があるがその一つ、 臨済宗(りんざいしゅう)は、鎌倉時代に宋で学んだ栄西(1141年~1215年)によって日本に持ち帰られた最初の禅宗 です。

それから少し遅れて、建仁寺でも修行した道元(1200年~1253年)が1226年に宋より持ち帰ったのが曹洞宗(そうとうしゅう)です。

坐禅を中心に修行する仏教集団が「禅宗」と呼称されるのは唐代末かららしいが、日本では源平合戦(1180年~1185年)以降、 社会が貴族から武家政治に代わると共に禅宗が興隆(こうりゅう)

した。

坐禅を中心に修行する仏教集団が「禅宗」と呼称されるのは唐代末かららしいが、日本では源平合戦(1180年~1185年)以降、 社会が貴族から武家政治に代わると共に禅宗が興隆(こうりゅう)

した。

質素な庵で、心を研ぎ澄ませて真理を見い出そうとする 禅の修行が武士の生き方にマッチ

したからのようだ。

今回メインとなる寺は 五山3番目に数えられた建仁寺 ですが、実は栄西(1141年~1215年)禅師が日本に臨済宗を持ち帰り、京都で最初に開山した禅寺です。(京都最古の禅寺)

開基は源頼家(みなもとのよりいえ)

栄西禅師は幼い頃から素養があり、14歳で比叡山延暦寺にて出家。

天台山万年寺の 臨済宗黄龍派の禅伯 虚庵懐敞(こあん えしょう)に師事 。

今回メインとなる寺は 五山3番目に数えられた建仁寺 ですが、実は栄西(1141年~1215年)禅師が日本に臨済宗を持ち帰り、京都で最初に開山した禅寺です。(京都最古の禅寺)

開基は源頼家(みなもとのよりいえ)

栄西禅師は幼い頃から素養があり、14歳で比叡山延暦寺にて出家。

天台宗の教学と密教を学び取得するも、現実には政争の具とされ堕落する天台宗を嘆いていたと言う。

それ故? もっと高見を目指したのか? 得のある経典を求めたのか?

1168年、宋に向かった。

当時の宋とは正式な国交はなかったが、平家は独占的に宋と交易をしていた事から平家の助けを借りて渡航したのは間違いない。

本人たっての希望か? 平家方の勧めかは解らないが、 その年の9月には天台の経典60巻を持って帰国している 事から、そもそも南宋への渡航は 貴重な経典を日本に持ち帰る事が使命だったのかもしれない。

その頃、 南宋では禅宗ブームが起きていた。

その頃、 南宋では禅宗ブームが起きていた。

先に紹介したよう、禅は520年頃、インドから来たボーディダルマによって伝えられた。

中国で儒教と道教の影響を受けて発展した禅を知り栄西は日本仏教の立て直しに禅宗の導入を考えた のだろう。

栄西自身が今度は禅を学ぶ為に再度南宋に渡航したのは1187年。

因みに、この時インド渡航も願い出るが許可されなかったと言う。

それ故? もっと高見を目指したのか? 得のある経典を求めたのか?

1168年、宋に向かった。

当時の宋とは正式な国交はなかったが、平家は独占的に宋と交易をしていた事から平家の助けを借りて渡航したのは間違いない。

本人たっての希望か? 平家方の勧めかは解らないが、 その年の9月には天台の経典60巻を持って帰国している 事から、そもそも南宋への渡航は 貴重な経典を日本に持ち帰る事が使命だったのかもしれない。

先に紹介したよう、禅は520年頃、インドから来たボーディダルマによって伝えられた。

中国で儒教と道教の影響を受けて発展した禅を知り栄西は日本仏教の立て直しに禅宗の導入を考えた のだろう。

栄西自身が今度は禅を学ぶ為に再度南宋に渡航したのは1187年。

因みに、この時インド渡航も願い出るが許可されなかったと言う。

天台山万年寺の 臨済宗黄龍派の禅伯 虚庵懐敞(こあん えしょう)に師事 。

師より 菩薩戒と臨済宗黄龍派の印可を受け「明菴」の号を授かり1191年帰国。

国内での布教を開始する。

鎌倉幕府2代将軍・源頼家の庇護を受け、天台、真言、禅の三宗兼学を朝廷宣旨(ちょうていせんじ)により掲げ1202年(建仁2年)に京都に建仁寺を創建。

建仁寺の名は元号からきている?

鎌倉幕府2代将軍・源頼家の庇護を受け、天台、真言、禅の三宗兼学を朝廷宣旨(ちょうていせんじ)により掲げ1202年(建仁2年)に京都に建仁寺を創建。

建仁寺の名は元号からきている?

いずれにせよ、幕府と朝廷両者の庇護を受け、禅宗の布教と振興に努めた。

先に触れた曹洞宗(そうとうしゅう)の道元のほか、一休禅師もここに学んでいる。

茶祖の寺

ところで、建仁寺は茶祖としても有名である。

栄西は南宋からの帰国に際して茶の種を持ち帰えり栽培して日本に茶の文化を根付かせた人でもある。

今日に至る茶会の精神性や形式は、ともに禅宗寺院の茶会が原初とされている そうだ。

邸内には茶碑が建てられている。

国内での布教を開始する。

いずれにせよ、幕府と朝廷両者の庇護を受け、禅宗の布教と振興に努めた。

先に触れた曹洞宗(そうとうしゅう)の道元のほか、一休禅師もここに学んでいる。

時の中央の武家政権に支持された臨済宗(りんざいしゅう)

臨済宗(りんざいしゅう)は時の中央の武家政権であった鎌倉幕府や室町幕府に特に支持され政治や文化の面でも重んじられて行く 。

それ故、京都五山、鎌倉五山のどちらも公に幕府によって全て臨済宗の寺で定められたのである。

臨済宗(りんざいしゅう)は時の中央の武家政権であった鎌倉幕府や室町幕府に特に支持され政治や文化の面でも重んじられて行く 。

それ故、京都五山、鎌倉五山のどちらも公に幕府によって全て臨済宗の寺で定められたのである。

それに対し、後続の 曹洞宗(そうとうしゅう)は地方の武家、豪族や下級武士、一般民衆に 広まって行く。

因みに 臨済宗は派が複数出来るが、曹洞宗は一系譜のみ 。総本山は永平寺。創建1244年。道元。

その理由は、道元自身が、弟子たちに特定の宗派名を称し名乗る事を禁じたからと思われる。

それに対し、後続の 曹洞宗(そうとうしゅう)は地方の武家、豪族や下級武士、一般民衆に 広まって行く。

因みに 臨済宗は派が複数出来るが、曹洞宗は一系譜のみ 。総本山は永平寺。創建1244年。道元。

その理由は、道元自身が、弟子たちに特定の宗派名を称し名乗る事を禁じたからと思われる。

茶祖の寺

ところで、建仁寺は茶祖としても有名である。

栄西は南宋からの帰国に際して茶の種を持ち帰えり栽培して日本に茶の文化を根付かせた人でもある。

今日に至る茶会の精神性や形式は、ともに禅宗寺院の茶会が原初とされている そうだ。

邸内には茶碑が建てられている。

「侘び茶の開祖」村田珠光(むらたしゅこう)と千利休については「大徳寺と茶人千利休と戦国大名」で書いています。

建仁寺(けんにんじ)

京都市東山区にある 臨済宗建仁寺派の大本山 。

京都市東山区にある 臨済宗建仁寺派の大本山 。

山号を東山(とうざん)本尊は釈迦如来

京都で最も古い禅寺。開祖は栄西(1141年~1215年)禅師。

建仁寺 勅使門(ちょくしもん) 重要文化財

※ 天皇が派遣した使者が来た時など位階の高い来訪者の通行に使用される正面門。京都で最も古い禅寺。開祖は栄西(1141年~1215年)禅師。

建仁寺 勅使門(ちょくしもん) 重要文化財

※ 格の高い人が来るような寺にしか存在しない。

勅使門(ちょくしもん)から見えるのが三門

放生池(ほうじょうち)からの三門

建仁寺 三門(さんもん) 重要文化財

三門の名は「樓闕望(ぼうげつろう)」。

御所を望む楼閣という意味らしいが、そもそも 三門(さんもん)は形式的には中央と左右の小さな門の3門を連ねて1門としている 事。

また仏道では 悟りに至る為の空・無相・無作の三解を門に例え、空門・無相門・無作門の三つの解脱門を表している と言う。

つまり、煩悩を捨て、無心になってお参りしなさいと言う事らしい。

三門の上には釈迦如来(しゃかにょらい)、迦葉(かしょう)尊者、阿難(あなん)尊者、十六羅漢(じゅうろくらかん)が祀られているらしい。

前回の「西国の寺社(Back number)」の所で紹介した双龍図が描かれていたのがここです。

法堂天井画「双龍図」小泉 淳作 筆

2002年に、創建800年を記念して描かれた物。

建仁寺境内地図

勅使門→三門→法堂→方丈と中直線に位置している。

三門

寺の構成は、時代によって特性が見てとれる。

塀で伽藍を囲った飛鳥・奈良時代の寺院は南が正式な入口だから南大門が玄関として存在していた。

※ 浄土教は極楽浄土が西にあるので東が門になるようです。

※ 浄土教は極楽浄土が西にあるので東が門になるようです。

金堂や講堂と塔は、さらに塀で囲まれているので中門が存在していた。食堂や僧坊は伽藍の後方側に並んでいる。

先に勅使門と三門の意味を紹介したが、他に仁王門(におうもん)と言うのもある。強い門番は寺を守護するだけでなく、人の悪い心を捨てさせる意味があるそうだ。

先に勅使門と三門の意味を紹介したが、他に仁王門(におうもん)と言うのもある。強い門番は寺を守護するだけでなく、人の悪い心を捨てさせる意味があるそうだ。

つまり、 寺院において門はただの入口ではなく各々役割を持って建てられている

と言う事だ。

思遠池からの三門

こちらも南禅寺と同じく高さ22m。

本尊が宝冠釈迦座像。十六羅漢像が祀られている。

楼上天井には画僧・明兆(兆殿司)らにより極彩色の飛龍や天女が描かれ浄土世界をイメージしている。

他の楼閣と異なり、こちらは外階段があり登り易い。楼上も広く公開されていた。

建仁寺と東福寺は池が手前にある構成ですが、南禅寺に池はない。但し手前に水路閣からの小水路が通っていた。

比較すると同じ所や違いが解って面白いですね。

Back number

リンク 京都五山禅寺 3 禅庭の世界と文化+黄金の国ジパング

だから 楼閣の上には仏像が祀られている。

建仁寺の楼上には釈迦如来、迦葉・阿難両尊者、十六羅漢が祀られているらしいが楼閣観覧は無かった。

因みに南禅寺と東福寺の三門は常時上る事が可能。(有料)

比較参考に南禅寺と東福寺の三門載せます。建仁寺より大きい三門です。

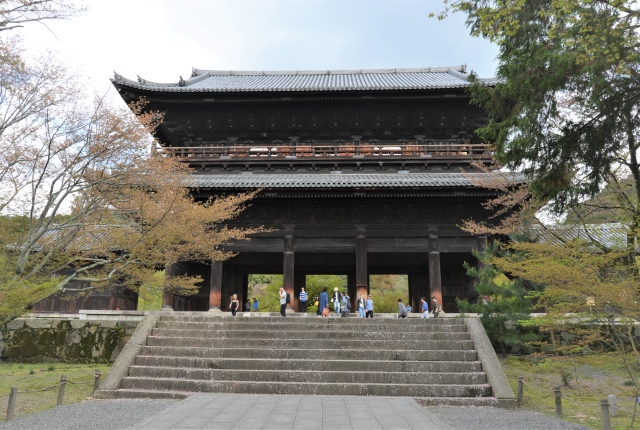

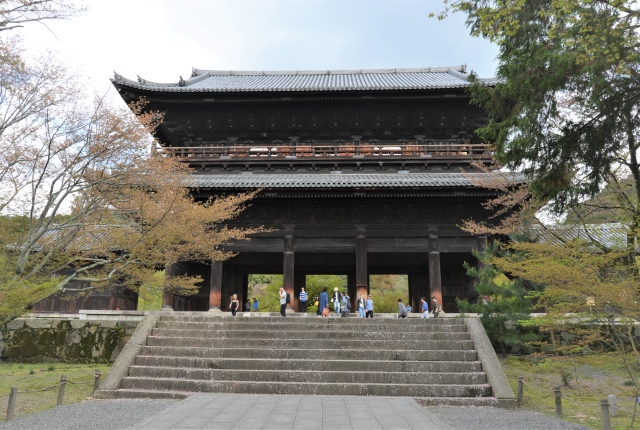

南禅寺 三門 重要文化財

山間にある南禅寺は階段の上にあるので下の写真は裏側からです。

かなり大きいので画角ギリです。高さ22m。

本尊が宝冠釈迦座像。十六羅漢像が祀られている。

石川五右衛門が「絶景かな。絶景かな。」と見得を切った、日本一の高さを誇る三門です。

正面の柱の数も違います。上からの景色は南禅寺の目玉の一つです。

南禅寺は次回詳しく載せます。

東福寺 三門 国宝

因みに南禅寺と東福寺の三門は常時上る事が可能。(有料)

比較参考に南禅寺と東福寺の三門載せます。建仁寺より大きい三門です。

南禅寺 三門 重要文化財

山間にある南禅寺は階段の上にあるので下の写真は裏側からです。

かなり大きいので画角ギリです。高さ22m。

本尊が宝冠釈迦座像。十六羅漢像が祀られている。

石川五右衛門が「絶景かな。絶景かな。」と見得を切った、日本一の高さを誇る三門です。

正面の柱の数も違います。上からの景色は南禅寺の目玉の一つです。

南禅寺は次回詳しく載せます。

東福寺 三門 国宝

思遠池からの三門

こちらも南禅寺と同じく高さ22m。

本尊が宝冠釈迦座像。十六羅漢像が祀られている。

楼上天井には画僧・明兆(兆殿司)らにより極彩色の飛龍や天女が描かれ浄土世界をイメージしている。

他の楼閣と異なり、こちらは外階段があり登り易い。楼上も広く公開されていた。

建仁寺と東福寺は池が手前にある構成ですが、南禅寺に池はない。但し手前に水路閣からの小水路が通っていた。

Back number

京都五山禅寺 1

大乗仏教の一派 禅宗と

栄西禅師

リンク 京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & 禅文化

リンク 京都五山禅寺 3 禅庭の世界と文化+黄金の国ジパング

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[神社仏閣] カテゴリの最新記事

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日

-

倭人と渡来人 7 (醸造祖神 松尾大社) 2018年02月02日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.