カテゴリ: 国内旅行(関東・甲州・信州)

2022年3月27日、東京都千代田区神田駿河台にある「ニコライ堂」を、「軍艦山」から撮影しました。

新御茶ノ水駅から歩いてすぐの場所に、ニコライ堂があります。

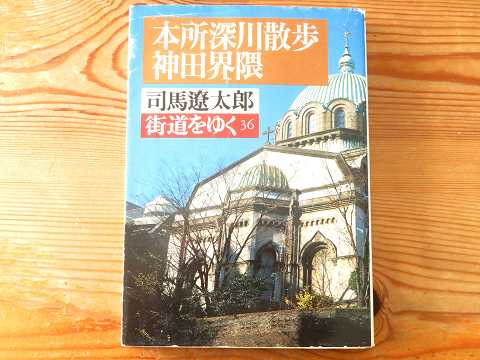

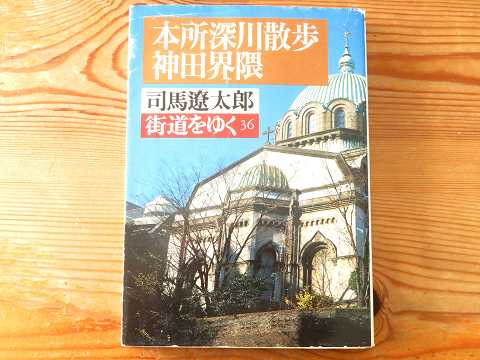

司馬遼太郎さんの本、「街道をゆく 36 本所深川散歩 神田界隈/司馬遼太郎/朝日文庫」に、ニコライ堂の紹介があります。

p228「ニコライ堂は、ギリシャ正教会(ロシア正教)である。この宗旨はローマ・カトリックに対して東方教会とよばれ、同じ”東方”のなかのアルメニア教会やネストリウス派(中国史上の景教)に対しては、正統(オードソックス)という」

p229「日本におけるこの宗旨はただ一人の人から始まった。

『ニコライさん』という通称で親しまれていたロシア僧(1836~1912)である。

幕末の文久元年(1861)、箱根のロシア領事館付きの司祭として日本にきて、種子がまかれた。

ニコライ大主教は、明治の日本人から好かれた。日露戦中も日本にふみとどまり、”露探(ろたん)”などという低いレヴェルの中傷にも耐えた。

箱根で日本語や日本事情をまなび、いったん帰国して、”日本伝道会社”をつくり、その財政的基礎のもとにふたたび来日したとき、東京に出、駿河台の台上を根拠地とした。

いまのニコライ堂の敷地は、江戸時代、幕府の定火消屋敷のあったところである。

p230「起工は、明治17年(1884年)だった。

7年後に竣工した。タマネギ状の尖塔をもつビザンティン様式で、当時の日本人にとってまったく異風というほかなかった。

設計はロシア人ながら、施工をしたのは音羽の護国寺の墓地に眠る英国人ジョサイア・コンドル(1852~1920)である。コンドルは明治10年(1877)来日し、工部大学校(東大工学部)で建築を教えたひとである。

東大では10年間教え、そのあと日本最初の建築設計事務所をひらき、東京帝室博物館や鹿鳴館などを設計した。

コンドルは英国人だがら、中近東発祥のビザンティン様式など不馴れだったはずで、こまかい部分になると、英国風のロマネスク風が入るというぐあいだったらしい。

ニコライ堂は、大正12年(1923)の関東大震災で被害をうけ、昭和4年(1929)に大改修された。

正しくは「日本ハリストス正教会東京復活大聖堂」という。

その高さは敷地から十字架の先端まで35メートルで、大震災前の鐘楼はそれよりすこし高く、高層建築がすくなかった明治の東京では、文明の威容といったふうにうけとられた。

明治・大正の知識人でニコライ堂に親しんだ人が多かった」

私は休日にどこに一番よく行くかと言うと、この新御茶ノ水近辺になります。

新御茶ノ水駅から、歩いて秋葉原の古本屋へ行き、再び戻って、今度は反対側の神保町の古本屋へ行きます。ルーティンのようになっています。東京にこの界隈があるだけで、幸せな感じがします。

ーーーーーーーーーーーー

【軍艦山から撮影したニコライ堂】

ニコライ堂と、本郷通りを挟んで手前の撮影場所が「軍艦山」。

↑ 本郷通りとニコライ堂。

↑ ニコライ堂。

【ニコライ堂の紹介】

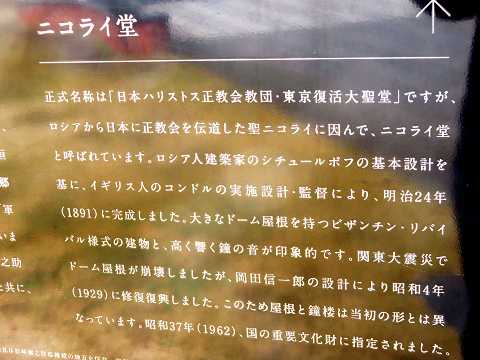

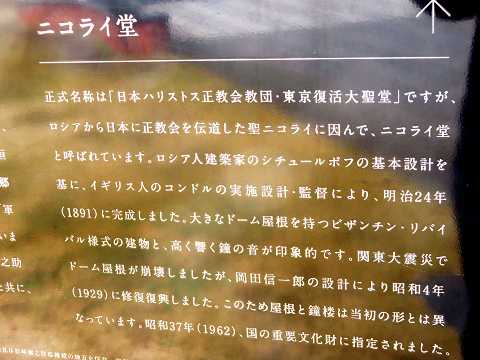

↑【ニコライ堂】

正式名称は「日本ハリストス正教会教団・東京復活大聖堂」ですが、ロシアから日本に正教会を伝道した聖ニコライに因んで、ニコライ堂と呼ばれています。

ロシア人建築家のシチュールポフの基本設計を基に、イギリス人のコンドルの実施設計・監督により明治24年(1891)に完成しました。大きなドーム屋根を持つビザンチン・リバイバル様式の建物と、高く響く鐘の音が印象的です。関東大震災でドーム屋根が崩壊しましたが、、岡田信一郎の設計により昭和4年(1929)に修復復興しました。そのため屋根と鐘楼は当初の形とは異なっています。

昭和37年(1962)、国の重要文化財に指定されました。

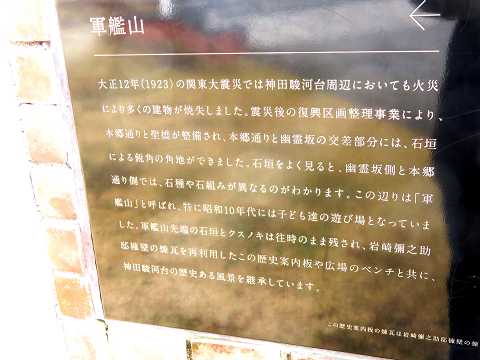

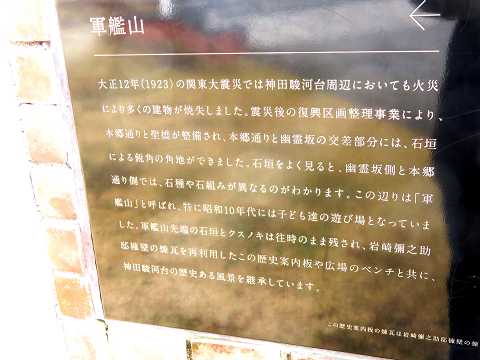

↑【軍艦山】

大正12年(1923)の関東大震災で神田駿河台周辺においても火災により多くの建物が焼失しました。震災後の復興区画整理事業により、本郷通りと聖橋が整備され、本郷通りと幽霊坂の交差部分には、石垣による鋭角の角地ができました。石垣をよく見ると、幽霊坂側と本郷通り側では、石種や石組みが異なるのがわかります。

この辺りは「軍艦山」と呼ばれ、特に昭和10年代には子ども達の遊び場となっていました。軍艦山先端の石垣とクスノキは往時のまま残され、岩崎彌之助邸擁壁の煉瓦を再利用したこの歴史案内板や広場のベンチと共に、神田駿河台の歴史ある風景を継承しています。

↑ 紅楼坂。奥の本郷通りの先に、軍艦山の石垣が見える。

↑【紅梅坂】

明治時代に、武家地であったこの地域に駿河台西紅梅町・東紅梅町という町名がつけられました。そのため、この坂道も、紅梅坂と名付けられました。関東大震災後に本郷通りが新設されて分断されるまでは、東側にある幽霊坂と一本の坂道でした。

↑ 紅梅坂。

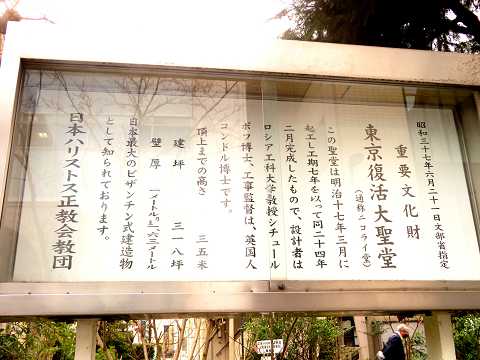

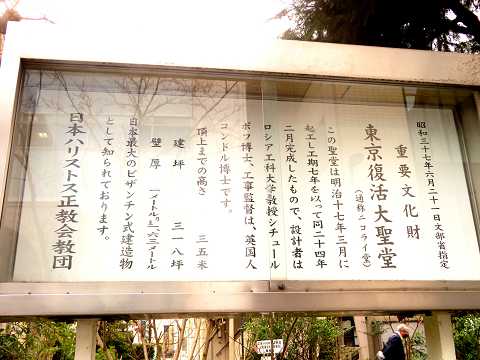

↑「重要文化財 東京復活大聖堂(通称ニコライ堂)

この聖堂は明治17年3月に起工し、工期7年を以て同24年2月完成したもので、設計者はロシア工科大学教授シチュールポフ博士、工事監督は、英国人コンドル博士です。

頂上までの高さ 35メートル。

建坪 318坪

壁厚 1メートル乃至1.63メートル。

日本最大のビザンチン式建造物として知られております。

日本ハリストス正教会教団」

ーーーーーーーーーーーー

司馬遼太郎さんの本、「街道をゆく 36 本所深川散歩 神田界隈/司馬遼太郎/朝日文庫」に、ニコライ堂の紹介あり。

↑ 表紙:ニコライ堂。

新御茶ノ水駅から歩いてすぐの場所に、ニコライ堂があります。

司馬遼太郎さんの本、「街道をゆく 36 本所深川散歩 神田界隈/司馬遼太郎/朝日文庫」に、ニコライ堂の紹介があります。

p228「ニコライ堂は、ギリシャ正教会(ロシア正教)である。この宗旨はローマ・カトリックに対して東方教会とよばれ、同じ”東方”のなかのアルメニア教会やネストリウス派(中国史上の景教)に対しては、正統(オードソックス)という」

p229「日本におけるこの宗旨はただ一人の人から始まった。

『ニコライさん』という通称で親しまれていたロシア僧(1836~1912)である。

幕末の文久元年(1861)、箱根のロシア領事館付きの司祭として日本にきて、種子がまかれた。

ニコライ大主教は、明治の日本人から好かれた。日露戦中も日本にふみとどまり、”露探(ろたん)”などという低いレヴェルの中傷にも耐えた。

箱根で日本語や日本事情をまなび、いったん帰国して、”日本伝道会社”をつくり、その財政的基礎のもとにふたたび来日したとき、東京に出、駿河台の台上を根拠地とした。

いまのニコライ堂の敷地は、江戸時代、幕府の定火消屋敷のあったところである。

p230「起工は、明治17年(1884年)だった。

7年後に竣工した。タマネギ状の尖塔をもつビザンティン様式で、当時の日本人にとってまったく異風というほかなかった。

設計はロシア人ながら、施工をしたのは音羽の護国寺の墓地に眠る英国人ジョサイア・コンドル(1852~1920)である。コンドルは明治10年(1877)来日し、工部大学校(東大工学部)で建築を教えたひとである。

東大では10年間教え、そのあと日本最初の建築設計事務所をひらき、東京帝室博物館や鹿鳴館などを設計した。

コンドルは英国人だがら、中近東発祥のビザンティン様式など不馴れだったはずで、こまかい部分になると、英国風のロマネスク風が入るというぐあいだったらしい。

ニコライ堂は、大正12年(1923)の関東大震災で被害をうけ、昭和4年(1929)に大改修された。

正しくは「日本ハリストス正教会東京復活大聖堂」という。

その高さは敷地から十字架の先端まで35メートルで、大震災前の鐘楼はそれよりすこし高く、高層建築がすくなかった明治の東京では、文明の威容といったふうにうけとられた。

明治・大正の知識人でニコライ堂に親しんだ人が多かった」

私は休日にどこに一番よく行くかと言うと、この新御茶ノ水近辺になります。

新御茶ノ水駅から、歩いて秋葉原の古本屋へ行き、再び戻って、今度は反対側の神保町の古本屋へ行きます。ルーティンのようになっています。東京にこの界隈があるだけで、幸せな感じがします。

ーーーーーーーーーーーー

【軍艦山から撮影したニコライ堂】

ニコライ堂と、本郷通りを挟んで手前の撮影場所が「軍艦山」。

↑ 本郷通りとニコライ堂。

↑ ニコライ堂。

【ニコライ堂の紹介】

↑【ニコライ堂】

正式名称は「日本ハリストス正教会教団・東京復活大聖堂」ですが、ロシアから日本に正教会を伝道した聖ニコライに因んで、ニコライ堂と呼ばれています。

ロシア人建築家のシチュールポフの基本設計を基に、イギリス人のコンドルの実施設計・監督により明治24年(1891)に完成しました。大きなドーム屋根を持つビザンチン・リバイバル様式の建物と、高く響く鐘の音が印象的です。関東大震災でドーム屋根が崩壊しましたが、、岡田信一郎の設計により昭和4年(1929)に修復復興しました。そのため屋根と鐘楼は当初の形とは異なっています。

昭和37年(1962)、国の重要文化財に指定されました。

↑【軍艦山】

大正12年(1923)の関東大震災で神田駿河台周辺においても火災により多くの建物が焼失しました。震災後の復興区画整理事業により、本郷通りと聖橋が整備され、本郷通りと幽霊坂の交差部分には、石垣による鋭角の角地ができました。石垣をよく見ると、幽霊坂側と本郷通り側では、石種や石組みが異なるのがわかります。

この辺りは「軍艦山」と呼ばれ、特に昭和10年代には子ども達の遊び場となっていました。軍艦山先端の石垣とクスノキは往時のまま残され、岩崎彌之助邸擁壁の煉瓦を再利用したこの歴史案内板や広場のベンチと共に、神田駿河台の歴史ある風景を継承しています。

↑ 紅楼坂。奥の本郷通りの先に、軍艦山の石垣が見える。

↑【紅梅坂】

明治時代に、武家地であったこの地域に駿河台西紅梅町・東紅梅町という町名がつけられました。そのため、この坂道も、紅梅坂と名付けられました。関東大震災後に本郷通りが新設されて分断されるまでは、東側にある幽霊坂と一本の坂道でした。

↑ 紅梅坂。

↑「重要文化財 東京復活大聖堂(通称ニコライ堂)

この聖堂は明治17年3月に起工し、工期7年を以て同24年2月完成したもので、設計者はロシア工科大学教授シチュールポフ博士、工事監督は、英国人コンドル博士です。

頂上までの高さ 35メートル。

建坪 318坪

壁厚 1メートル乃至1.63メートル。

日本最大のビザンチン式建造物として知られております。

日本ハリストス正教会教団」

ーーーーーーーーーーーー

司馬遼太郎さんの本、「街道をゆく 36 本所深川散歩 神田界隈/司馬遼太郎/朝日文庫」に、ニコライ堂の紹介あり。

↑ 表紙:ニコライ堂。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行(関東・甲州・信州)] カテゴリの最新記事

-

江の島【5】展望灯台からの景色 2024.05.20 コメント(1)

-

江の島【4】展望台の広場 2024.05.19 コメント(1)

-

江の島【3】エスカー2区、3区 2024.05.18 コメント(1)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(195)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(84)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(31)ペット / Pet

(43)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.