PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(81)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(99)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(17)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(33)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(10)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(81)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊マンガ便「小林まこと」

(8)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(1)カルロス・サウラ「壁は語る」元町映画館no247

週刊 マンガ便 小林まこと「JJM女子柔道部物語 社会人編01」(EVENING KC 講談社)

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

徘徊日記 2024年6月18日(火)「芦屋の親王塚ってごぞんじですか?」芦屋・翠ヶ丘あたり

週刊 読書案内 松岡正剛「うたかたの国」(工作舎)

ダニエル・ゴールドハーバー「HOW TO BLOW UP」シネリーブル神戸no250

徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

コメント新着

キーワードサーチ

今日は2020年の3月9日です。昼前の高速バスに乗って三宮に出かけました。さほど混みあう路線ではありませんが、十数人の乗客が乗っていました。マスクをしていないのはぼく一人でした。ぼくは、今のところマスクはしません。理由は簡単でマスクがないからです。いったい、皆さんはどこでマスクを手に入れていらっしゃるのでしょう。でも、マスクを持っていても、多分、ぼくはマスクをしないでしょう。風邪をひいていないからです。同居人の チッチキ夫人

は休みの日には手作りマスクを作っていますが、職場の必要に備えてのことのようです。

今日は2020年の3月9日です。昼前の高速バスに乗って三宮に出かけました。さほど混みあう路線ではありませんが、十数人の乗客が乗っていました。マスクをしていないのはぼく一人でした。ぼくは、今のところマスクはしません。理由は簡単でマスクがないからです。いったい、皆さんはどこでマスクを手に入れていらっしゃるのでしょう。でも、マスクを持っていても、多分、ぼくはマスクをしないでしょう。風邪をひいていないからです。同居人の チッチキ夫人

は休みの日には手作りマスクを作っていますが、職場の必要に備えてのことのようです。

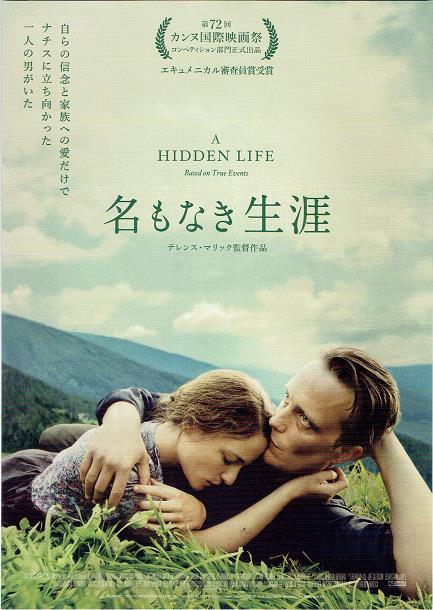

やってきた三宮では シネ・リーブル

で 「名もなき生涯」

という映画を見ました。寒くなった一月当初の出不精を反省して、積極的徘徊老人へと気持ちを切り替えて、ここのところ映画館徘徊に精を出しています。

街にマスクをした人があふれ始めた頃から映画館は快適です。「濃厚接触」の可能性は限りなくゼロに近い状態で、ほとんど個人専用試写会会場化しています。もっとも、当然、売り上げも限りなくゼロに近づいているはずです。その結果「無観客」上映から上映中止という事態をぼくは一番怖れています。

ヒトラーの有名な行進風景から映画は始まりました。 1934

年に レニ・リーフェンシュタール

がニュールベルグのナチスの党大会の様子を撮った 「意志の勝利」

という映画のシーンだと思います。整然とした大行進、一斉に叫ばれる「ハイル・ヒトラー」がモノクロの映像で映っています。

続けて、美しいカラーの映像で、 「アルプスの少女ハイジ」

の風景が映り始めました。西洋の悪魔が手にしている、大きな鎌で草刈りをしている人々が映っています。最初にナチスの光景を見たからでしょうか、働いている人たちや、草原と山の美しい風景を見ながら涙がこぼれてきます。年ですね。

三人の幼い娘と、愛する妻、戦争未亡人の母がいる一人の農夫が戦争に行くことに疑問を感じます。その結果、徴兵とヒトラー礼賛を拒否し反逆罪で捕らえられます。

刑務所で暮らす男と、村で暮らす、その妻の姿が交互に映し出されます。映画は「あなたならどうする」を、繰り返し問いかけてきます。男に提示される交換条件、妻や家族が直面する苦難、そして、いつまでもその姿を現すことのない神。

「キリストはローマ人を許した」と諭す神父、くりかえされる暴力、拷問、翻意を促す甘言、村八分の村で暮らす家族、懐かしい山の風景、そして「死」の恐怖。

つぎつぎと映し出されるシーンは、どうして翻意しないのか、どうして一言「ハイル・ヒトラー」が言えないのかという問いを、見ているぼくに畳みかけてきます。そのとき、ふと、「自由」という言葉が浮かんできました。

哲学者の 岩田靖夫

が 「ギリシア哲学入門」(ちくま新書)

の中で 「人間は、自由な絶対存在である」

と言っていたことばが浮かんだのです。

自由な存在とは、何かするかしないかは、その人が決めるという存在のことである。絶対的存在という、その絶対的とは、「かけがえのない存在」といってもいいし、「取り換えの効かない存在」といってもいい。(中略) 農夫フランツ の「不幸」は最初で最後のというべき「してはいけないこと」に気付いてしまったことにありました。

人間は自由な絶対的存在だから、決して他人の道具にならない。道具にならないとは、他人の思い通りにならないということである。あるいは、他人を自分の思い通りにしようとすることはできないということである。本来は、絶対にできないのだ。(中略)

人と交わるというのは大変なことです。自分の善意に相手が答えてくれるかどうか。「こんにちは」と挨拶して、相手が「こんにちは」と挨拶を返してくれるか。それは、相手の自由にかかっている。相手の自由の深淵から湧き上がってくる応答を期待し、希望して、我々は、毎日、一所懸命「こんにちは」と呼びかけ続けなければならない。だから、 それに応えが返ってきたら奇跡である 。

最初の「してはいけないこと」は、次々と、新たな「してはいけなかったこと」に フランツ を出合わせます。

「村の仲間と仲たがいすること」、「家族を見捨てること」、「神を冒涜すること」、「命を粗末にすること」そして「美しい故郷を捨てること」。

最初の「してはいけないこと」が「善」であるのか「悪」であるのか、一人だけ「してはいけないこと」に固執するのは身勝手な生き方ではないのか、葛藤する フランツ に答えはありません。ただ苦しむだけです。

村に残された 妻ファニ も、村人達の冷酷な仕打ち、苛酷な農作業、幼い子供たちの養育、希望が失われた生活に苦しみ続けています。

死刑執行を前にした面会室で、 フランツ と ファニ はやっとのことで再会します。無言の 夫 フランツ の前で、 妻 ファニ は叫びます。

「愛している。あなたのJusticeを貫いて!」 「奇跡」が起きたのです。 岩田靖夫 が言う 「自由な絶対的存在」 である フランツ は、彼の「かけがえのない身勝手」にもっとも苦しめられている「他人」である 妻ファニ から「愛している。」という応答を受け取るのです。

この映画は テレンス・マリック という監督の自己満足の作品でしょうか?ちがうと思います。映画の半分は刑務所における 農夫フランツ の苦闘を追っていますが、残りの半分で、「自由な絶対的存在」がもたらした過酷を生きる ファニと家族 を丁寧に描いています。その結果「人間」と「人間」が出会う 「奇跡」 を描くことができたのではないでしょうか。

この映画では、「神」もまた挨拶が届かない「他者」でした。そういう意味では信仰への帰依を描いているとは、とても思えませんでした。

この映画では、「神」もまた挨拶が届かない「他者」でした。そういう意味では信仰への帰依を描いているとは、とても思えませんでした。

余計なことかもしれませんが映画を見ていて謎だったのは英語のセリフとドイツ語の背景でした。ドイツ兵のしゃべるドイツ語には字幕が出ないのですが、なにが意図されているのか、よくわかりませんでした。だいたい、なぜ、全部がドイツ語じゃないのか、という気分でもありますが。

ついでですが、 フランツ の同房の囚人として登場した男、ある場面で、死刑執行の場について印象的に語る男ですが、 「希望の灯り」 という映画で主人公を演じていた フランツ・ロゴフスキ という俳優だったと思います。とてもいい味の演技でした。

監督 テレンス・マリック

製作 グラント・ヒル ダリオ・ベルゲシオ ジョシュ・ジェッター エリザベス・ベントリー

製作総指揮 マルクス・ロゲス アダム・モーガン ビル・ポーラッド

イー・ウェイ クリストフ・フィッサー ヘニング・モルフェンター チャーリー・ウォーケン

脚本 テレンス・マリック

撮影 イェルク・ビトマー

美術 セバスチャン・クラウィンケル

衣装 リジー・クリストル

編集 レーマン・アリ ジョー・グリーソン セバスチャン・ジョーンズ

音楽 ジェームズ・ニュートン・ハワード

キャスト

アウグスト・ディール(フランツ・イェーガーシュテッター:農夫)

バレリー・パフナー(ファニ・イェーガーシュテッター:フランツの妻)

マリア・シモン (レジー:ファニーの姉)

ブルーノ・ガンツ(判事)

2019 年・ 175 分・アメリカ・ドイツ合作原題「 A Hidden Life 」

2020 ・ 03 ・ 09 シネ・リーブル神戸no47

追記2020・03・12

実は、この映画のあと、ちょっと期待している邦画の喜劇を見るつもりでした。かなり悩んだのですが、歩くことにしてトボトボ神戸駅までやってきました。駅前の交差点に仕事帰りの チッチキ夫人

が偶然立っていて、ホッとしました。二人ともマスクはしていません。

「だって、感染予防の役には立たへんでしょ。」

「まあ、自分のバイキンをまき散らさへんエチケットの意味はあるやろ。」

「みんな、覆面してて、息苦しいないんかなあ。」

「まあ、人それぞれ自由にやってるんやったら、ええんちゃう?ぼくはせえへんけど。今日の映画見て、せえへん自信ついたし。」

「どんな映画やったんよ。」

ふたりで兵庫まで歩いて蕎麦屋さんで遅い昼食を済ませて帰宅しました。

帰ってメールを覗くと 「ゆかいな仲間」

の チビラ2号・ホタル姫

がインフルエンザB型との連絡が入っていました。

「B型と聞いてホッとするって、へんやな。」

「かわいそうに、高い熱出てんのとちゃうやろか。」

「こないだお腹痛いって言うとったんはこれやな。」

「土曜日やったっけ。」

「ぼくらも、ちょっと。うつってるかもな。」

「あら、一緒のお皿で食べてたわよ。」

「濃厚接触のきわみやな。」

最後は、いつもの冬の「ジジ・ババ、お孫さん心配」会話でした。

追記2020・03・23

フランツ・ロゴフスキ

の

「希望の灯り」

の感想はこちらからどうぞ。

追記2020・08・02

最近見た ニコラウス・ライトナー「 17

歳のウィーン フロイト教授人生のレッスン」

という映画で フロイト

を演じていた ブルーノ・ガンツ

がこの映画では判事を演じていたことに気付きました。名優の生涯最後の演技の一つがこの映画にはあったのです。

そういうことに、見ながら気づけるようになりたいのですが、なかなか先は長そうです。

それにしても、「新コロちゃん騒ぎ」が始まったころの映画ですね。半年が過ぎようとしていますが、為政者が愚かであることだけが如実になっていくばかりです。ナチスとその支持者が跋扈する映画そのもののような世界が広がり始めているような気さえします。

ボタン押してね!

-

ケリー・ライカート「オールド ジョイ」… 2023.12.25

-

ジェームズ・マンゴールド「インディ・ジ… 2023.07.06

-

ダニエルズ「エブリシング・エブリウェア… 2023.03.29 コメント(1)